【论文提要】

中国北方长城地带在新石器时代是由东亚蒙古人种的原居民所建立的农业文化带,到战国时代变为由北亚蒙古人种为主的人群所占据的游牧文化带,不只是简单的族群变迁,而是文化、生态环境、族群等变动的因素交互作用而形成的复杂过程。

全新世的大暖期,整个北方长城地带开始被农业居民占居。在距今四千年之际气侯的乾冷化导致畜牧业比重的逐渐增长。但在春秋以前,古史中所称的西戎、狄、山戎、貊等族,虽在多方面接受了来自欧亚大草原的文化影响,但在生业上仍是半农半牧的。战国时期,蒙古高原上的北亚蒙古人种的游牧人开始大举南下。这时北方长城地带的原居民产生了大动荡和大分化,在长城之外才形成了一个文化上更为统一的、基本上是纯游牧的地带。

▼

所谓“中国北方长城地带”,并非指历代所筑长城经由的全体地域,而是指古来中原农业居民与北方游牧人互相接触的地带而言。这个地区东起西辽河流域,经燕山、阴山、贺兰山,到达湟水流域和河西走廊。大体上包括了今天的内蒙古东南部、河北北部、山西北部、陕西北部、内蒙古中南部、宁夏、甘肃和青海的东北部。

这一地带,从文化地理的角度来说是“农牧交错带”。其经济形态自古以来时农时牧,不断发生变化。按司马迁《史记·匈奴列传》所记,匈奴是“随畜牧而转移。其畜之多则马、牛、羊……毋城郭常处耕田之业……”的典型游牧经济。既然战国时“冠带战国七,而三国(按:指秦、赵、燕)边于匈奴。”则那时长城以北的地区已是游牧人活动的地区了。

司马迁的《匈奴列传》是综合了大量先秦时代有关北方长城地带的文献记载写成的,在整理和保存重要史料方面功不可没。但是,他和当时许多汉族的知识分子一样,认为先秦文献中活跃在北方长城地带的戎狄,与秦汉时的匈奴、东胡等游牧民族属于同一族群。从而造成了两个相互关连的历史误解:(一)先秦的戎狄就是秦汉时的匈奴、东胡的前身;(二)北方长城地带自古以来被游牧民族占居,后来才被中原农业居民向北方的拓展而逐步排挤到更北的地区。

这种观点不仅长期影响了中国史的研究,而且对中国北方地区的考古研究也有很大影响。例如,1994年出版的白寿彝主编的《中国通史》中仍然声称:“分布在西周北部和西北部的各族是一些游牧部落,……尧舜时代的薰育、商代的鬼方,西周时代的鬼戎、昆夷、混夷、畎戎、串夷、犬戎、玁狁,春秋战国时代的戎、狄,秦汉时代的胡与匈奴,实际上都是指的同一族类,只是由于时间、地点、音译、诬称以及个别支派之不同,而异其称而已。”[1] 上个世纪以来,中国北方地区不同于中原型式的青铜器越来越引起学术界的注意,成为研究先秦时期北方长城地带历史的重要依据之一。但由于这些青铜器和欧亚大草原上古代游牧人的青铜器有很多相似之处,所以在中外考古界都加强了北方长城地带早就是游牧地区的印象。以1997年由日本东京国立博物馆印行的《大草原的骑马民族——中国北方的青铜器》图册为例,就把中国北方系青铜器的分布图名为“中国北方游牧民关系图”[2] 。

其实,从日益积累的北方长城地带田野发掘资料出发,结合环境学和体质人类学的研究,可以看出,先秦文献中的戎、狄,和战国才活跃在北方长城地带的东胡、匈奴并非同一族群。北方长城地带在新石器时代晚期基本上是农业地带,它之变为游牧人往来驰骋的地带,是文化、生态环境、族群等变动的因素交互作用下形成的一个复杂过程。在这种新认识下对先秦的原始文献(包括地下出土的文献)作重新分析,也可以得到进一步的印证。现择要列论如下:

一、 从最近的体质人类学研究成果看“戎狄非胡”

认识北方长城地带先秦史的第一个关键问题是,从新石器时代到战国时代,这个地区是否始终为同一族群所占居。

按司马迁的说法,“匈奴,其先夏后氏之苗裔也。曰淳维”(《匈奴列传》)则北方长城地带的居民是和中原的夏人有血缘关系的同一族群。这种观点究竟是汉代人出于大一统的流行观念而作的大胆想像,还是真有其事,这是须要今天科学研究的检验的。然而,司马迁在中国传统史学中有很大的权威性,所以直到1997年在中国的《历史研究》上,居然还有一个既对考古资料没有实际了解,又不懂体质人类学常识的人,试图论证匈奴在文化和人种上都起源于中国中原的夏文化(二里头文化)[3] 。 这种谬论并没有严肃的学者会认真看待。

但是,王国维在《鬼方昆夷獫狁考》中基本是凭文献考出的结论:“见于商、周间者曰鬼方,曰混夷,曰獯鬻。在宗周之季则曰獫狁。入春秋后始谓之戎,继号曰狄。战国以后又称之曰胡,曰匈奴。”在史学界和考古学界仍被多数人奉为信条。上引《中国通史》的说法实本诸王说。在考古学界,像田广金主张商代以来的所谓“鄂尔多斯青铜文化”遗存均属早期匈奴遗存[4] 和靳枫毅坚持夏家店上层文化是东胡遗存[5] ,其实都基于北方长城地带不同时代的遗存均属于同一大族群的信念。

1992年夏天,我在呼和浩特和石家庄的国际学术研讨会上,先后宣读了《关于中国的对匈奴族源的考古学研究》[6] 和《东胡与山戎的考古探索》[7] 两篇论文,主旨都是批驳把东周时期北方长城地带的考古遗存笼通地与史籍记载的匈奴、东胡混同起来。1995年又专门写了一篇《戎狄非胡论》[8] 。以上三篇文章虽然有很多方面在分析各种文化现象,其实立论的基本出发点是,在当时已经收集和鉴测过的古代颅骨资料表明,战国晚期以后的北方长城地带的主体居民在人种上是不同于战国早期以前的主体居民的。但是,当时一方面受到古代颅骨资料相对贫乏的制约,另一方面受到陈旧的分析方法的局限,还不能把问题说得很清楚。

过去我们分析古代颅骨标本的人种特征,一般把它们与现代人种各类型在若干项颅骨特征上的相应变异范围进行比较。结论往往是把某一批古代颅骨样本判定为属于某一现代人种类型,如东亚蒙古人种、南亚蒙古人种;或判定兼有两种以上现代人种类型的特点。例如说仰韶文化半坡类型的各组颅骨材料中含有较多的接近现代南亚人种的因素,同时又和现代东亚人种有某些相似性。正像朱泓所说:“运用这种研究方法所得出的结论,实际上是用现代人的分类法去套古代人,其结果往往会给人们造成许多误解,以为某某古代民族中含有现代若干区域性人种的多种因素,似乎在那个时期就已经存在着很明显的现代各人种成分的混杂现象。而事实上恰好相反,现代各人种的形成通常是各古代群体混血的结果,而古代居民的种族类型才是他们自身体质特征的真实反映。” [9] 举例来说,我在1992年的一篇论文中谈到夏家店下层文化的人种问题时,根据公布的敖汉旗大甸子墓地的颅骨鉴测数据,采取了这样的表述方式:“大甸子Ⅰ组是比较纯的东亚(蒙古)人种,大甸子Ⅱ组是混有北亚(蒙古)人种成分的东亚(蒙古)人种。” [10] 而且,我就此进一步推论,夏家店下层文化的原有居民是定居的东亚蒙古人种,其北亚蒙古人种成分的出现,是由于和流动性大的北亚蒙古人种有接触,吸收了北亚人种加入自已的族团所致。这种推论的前提是,现代北亚蒙古人种和现代东亚蒙古人种都在夏家店下层文化时代业已形成,但历史实际却并非如此。现代北亚蒙古人种(俄国人类学界习称为蒙古人种的“西伯利亚类型”),是以低颅、短颅、高面、阔面相结合为典型特征的人群,现代蒙古族即其代表。但公元1世纪生活在外贝加尔和蒙古的匈奴人,虽在低颅这一特征上是和现代北亚蒙古人种一致,但却是中长颅和低颅的结合。可见现代北亚蒙古人种的形成是晚于夏家店下层文化时期的。因此我那种推论的前提并不存在。

在中国考古的古颅骨资料不断积累的基础上,朱泓在上世纪九十年代中叶起,广泛调查、收集和鉴定了我国不同历史时期的数十份古颅骨标本,经过反复比较、分析和思索,从反映先秦时期各地居民实际体质特征的角度出发试图区划不同于现代的古人种类型,从而提出古中原类型、古华北类型、古华南类型、古东北类型和古西北类型的新分类方案。他用这种分类观点来重新分析北方长城地带新石器时代到战国早期的古颅骨资料,所得结论大体是这样的[11] : 该地区已发现的先秦时代古颅骨资料可分为三个古代人种类型:古华北类型、古东北类型和古西北类型。

古华北类型的主要体质特征是高颅窄面,较大的面部扁平度,同时还常常伴有中等偏长而狭窄的颅型。它和现代东亚蒙古人种的接近程度很明显,但在面部扁平程度上与现代东亚蒙古人种有较大的差异,这恐怕并不是与更北地区的人群混血的结果,而是本地固有的体质特征。它是现代东亚蒙古人种的一个重要源头。目前已发现的察右前旗甸子沟新石器时代的一份标本,即属此种类型。庙子沟文化广布于内蒙古中南部地区,是中原仰韶文化农人沿黄河河谷北上开拓新的农田,与河套地区原有居民混合共存的结果[12] 。庙子沟的古颅骨和中原仰韶文化居民确有许多相似之处,但仰韶居民的低面、低眶、阔鼻倾向十分明显,且有中等的面部扁平程度,而庙子沟居民却有中等的上面高度、偏低的中眶型和中鼻型,很大的上面扁平度,这些与仰韶居民不同之点,恰恰也就是古华北类型和古中原类型在种族特点方面主要的区别。推测庙子沟居民的这些相异于仰韶居民的体质特点,就是内蒙古中南部早于庙子沟文化的原住民固有的性状。

从进入青铜时代以后的考古发现来看,古华北类型的中心分布区大概是在内蒙古中南部到晋北、冀北一带的长城地带。重要的有伊金霍洛旗朱开沟遗址夏至早商的标本,凉城县毛庆沟和饮牛沟墓地的春秋后期到战国前期的标本,张家口市白庙墓地春战之际的白庙Ⅰ组标本。这种类型还辐射到东北地区,重要的发现有彰武平安堡遗址的夏代纪年内的标本,康平顺山屯遗址的商周之际的标本,赤峰红山后、夏家店、宁城南山根、小黑石沟、克什克腾旗龙头山五个地点的夏家店上层文化居民(西周晚期至春秋前期)的标本。

古东北类型的主要体质特征是颅型较高,面型较宽阔而且颇为扁平,它和现代东亚蒙古人种的接近程度也较为密切。所不同于现代东亚蒙古人种的主要是颧宽绝对值较大和较为扁平的面形。该类型的中心分布区在中国东北地区。在北方长城地带范围内,属于古东北类型的先秦时代居民的代表有:翁牛特旗大南沟新石器时代墓地的标本,敖汉旗大甸子墓地的夏家店下层文化(夏到早商)主要居民(大甸子第二、三分组合并的大甸子Ⅱ组)的标本,敖汉旗水泉墓地战国时代居民的一部分标本,张家口市白庙墓地春战之际的白庙Ⅱ组标本。

古西北类型的主要体质特征为:颅型偏长,高颅型和偏狭的颅型,中等偏狭的面宽,高而狭的面型,中等的面部扁平度,中眶型、狭鼻型和正颌型。它与现代东亚蒙古人种中的华北类型显得颇为相似。先秦时期古西北类型主要分布在黄河流域上游的甘青地区,向北可扩展到内蒙古额济纳旗的居延地区,向东在稍晚近的时期可渗透进陕西省的关中平原及其临近地区。在西北地区属于该类型的古代居民主要包括:菜园墓地的新石器时代居民,柳湾墓地的半山文化、马厂文化和齐家文化居民,杨洼湾墓地的齐家文化居民,阳山墓地的半山文化居民,火烧沟墓地、干骨崖墓地和东灰山墓地的早期青铜时代居民,核桃庄墓地的辛店文化居民,阿哈特拉山墓地的卡约文化居民等。至于青海湟中李家山组和新疆哈密焉不拉克M组的基本种系特征与“古西北类型”的其他居民并没有本质的区别,所不同的也许是面宽值略大一些或颅高值偏低一些,或许反映的是一种较之其他“古西北类型”居民保留了更多原始特征的地方性变体的性状。

但进入汉代以后,北方长城地带的居民体质发生了很大的变化。现在已经过鉴测的几批资料:察右后旗三道湾汉代鲜卑墓地、巴林左旗南杨家营子汉代鲜卑墓地、辽宁朝阳地区魏晋时期东部鲜卑墓地、察右前豪欠营辽代契丹墓地、宁城山嘴子辽代契丹墓地,都呈现显著的低颅性质,并伴以短阔的颅型,宽阔而扁平的面形,明显属于现代北亚(西伯利亚)蒙古人种的范畴了。外贝加尔的汉代匈奴人,也是低颅的,但是是中长颅型和低颅的结合,俄国人类学家都认为属于蒙古人种的古西伯利亚类型(即“贝加尔类型”)[13] 。杜门认为蒙古境内的匈奴人与外贝加尔的匈奴人在人种类型上是一致的,只是蒙古的匈奴人的面高略高一些[14] 。另外,青海省大通县上孙家寨一座东汉晚期墓葬中出土了一枚“汉匈奴归义亲汉长”铜印,墓主应属东汉时期内附的南匈奴贵族。该墓中共葬有三具尸骨,一男二女。从体质特征来看,该组头骨体现了比较混杂的种系成分。总的来说,多数特征可能和现代北亚蒙古人种相似,但另外一些性状,如较高的颅高和较小的鼻颧角等则不同于北亚蒙古人种而接近于东亚蒙古人种。

应该指出的是,就现有考古资料来看,北亚蒙古人种在北方长城地带出现于战国时期。宁夏固原彭堡组(彭堡于家庄墓地)的种系特征与“ 古西北类型”差别较为明显,带有与现代北亚蒙古人种接近的体质因素[15] 。内蒙古蛮汗山北麓的凉城县崞县窑子墓葬的种系特征与“古华北类型”差别也较明显,带有较多的北亚蒙古人种的特征。而且,像汉代匈奴人那样的低颅和长颅结合的颅型,目前仅在战国的凉城崞县窑子墓地的颅骨标本中见到过唯一的一例[16] 。

总之,从现代人种学的观点来看,从新石器时代到春战之际生活在北方长城地带的均属高颅的古华北类型、古东北类型和古西北类型的居民,和均以低颅为特征的汉代匈奴和鲜卑显属不同的种系。北亚蒙古人种特征较为明显的遗骸在战国时期才出现于北方长城地带,和文献中“ 胡”的出现年代大体一致。所以我们应该从“戎狄非胡”这个基本出发点来考察北方长城地带的游牧化过程。

二、 夏代以前北方长城地带农业的兴起

全新世的大暖期使整个北方长城地带都开始被农业居民所占居。但由于这个自西向东绵延几千里的广阔地带,生态地质环境并不一致,所以农业发展的情形也有不同。

在西段,距今6000-4000年期间大部分地区是一个湿热同步的气候最适宜期。以旱作农业为主要生业的仰韶文化的分布,有了很大的扩展,典型遗址有秦安的大地湾、天水的西山坪、师赵村、礼县的高寺头、庆阳的南佐疙瘩梁、平凉的庙庄等。在青海东部的循化县也发现了庙底沟因素的遗存。西进的仰韶文化人群在湟水和大通河流域创造出以精美陶器为特色的马家窑文化。代表马家窑文化晚期最高发展水平的马厂类型,向西分布到河西走廊西端的酒泉、安西等地,甚至向北分布到腾格里沙漠和额济纳旗地区。在甘肃东部、中部的仰韶文化母体中则孕育、产生出齐家文化。齐家文化的墓葬中除以大瓮装粟外,还随葬猪下颌,表明在农业的基础上养猪业开始发达。

甘青地区新石器时代以种粟为主的旱作农业文化呈持续的逐步发展状态。在甘肃东部农业聚落的分布到齐家文化前期已经有相当的密度;在甘肃的中西部和青海东部,受复杂多变的地形的影响,聚落较小,且较分散[17] 。

在中段,情况略有不同。

当大暖期到来之际,中原的农业居民从不同的通道进入这片变得适宜于旱作农业的地区。先是后冈一期文化居民从冀北、晋北进入岱海地区,再向西进。而仰韶文化半坡类型居民则沿着黄河溯流而上,在河套地区互相碰撞而产生了以阿善一期为代表的遗存。随后,仰韶文化庙底沟类型居民继续北上,使内蒙中南部地区的庙底沟文化因素越来越显著。在岱海地区及其东北方,以庙底沟为主导因素,在东方的红山文化的影响下形成了庙子沟类型;在鄂尔多斯高原东部和南流黄河的东岸地区,在庙底沟类型的基础上,吸收了陇东地区马家窑文化的影响,形成了海生不浪类型(或称白泥窑子类型);在河套以北、大青山南麓的狭长地带,则形成了有前两种类型过渡性质的阿善类型[18] 。这三个类型的分布区的气侯条件有差别,海生不浪类型的分布区相当温湿,最有利于农业发展。庙子沟类型的分布区降水量虽更高,但气温较低,故农业文化不如前一地区发达。阿善类型分布区的温度虽比海生不浪类型分布区更高,但降水量很少,也不利于农业文化发展[19] 。王明珂曾指出,内蒙古中南部新石器时代遗址中细石器占有一定比例,说明该地区居民比中原同期居民更依赖畜牧或狩猎。套北地区的细石器比例比其东其南地区更大,河套以西地区的细石器最发达,说明该地区农业在生业中占的地位是由南往北、由东向西递减的。这种观点是值得重视的[20] 。只是细石器究竟是和狩猎还是畜牧相联系,尚需更多的考古发现来证明。

在这个地区大约距今5000年时开始的龙山时代,气温和降水量都比仰韶时代下降了,以岱海地区为例,年平均气温从3ºC下降到0ºC,降水量由每年420mm上升到650mm又下降到250mm。但在气侯逐渐恶化的情况下,岱海至套北山前台地一线的农业文化仍然存在,即所谓老虎山文化。而且可能因为资源竞争的加剧,出现了不少石筑的城堡。

在研究得比较充分的岱海地区,可能是因为维持早期农业的水热条件比较脆弱,而季风尾闾的作用又使该地的气侯发生周期性的波动,所以农业文化呈现“间歇期”的现象。据田广金的研究,在距今6000-5800年间的突然降温事件使该地区出现了约200年的文化空缺现象,然后便是庙子沟类型(他归属于“海生不浪文化”)的兴起。在距今5000年前后又发生了一次突然降温,又出现一次200年的文化空缺现象。然后便是老虎山文化的兴起。在距今4300年又发生一次降温事件后,老虎山文化在原分布地就衰落了[21] 。

在北方长城地带的东段,情况又不一样。

现在考古界一般的观点认为,西辽河流域的原始农业萌始于有较多石耜的赵宝沟文化,(大约始于距今7000年),这种文化明显植根于当地的以采集、狩猎为主要生业而有大型围濠聚落的兴隆洼文化(大约始于距今8000年),但吸收有来自河北的后冈一期文化的因素。到了大约距今6000年开始的红山文化时期,既有发达的石耜,又有发达的石刀(铚),表明农业有新的发展。据敖汉旗的调查资料,红山文化的聚落也激增为兴隆洼文化的4倍。这时已出现了中心遗址和聚落群,有坛、庙、塚为标志的宗教中心。而从大约距今5000年起的小河沿文化,却呈明显的衰退现象。从敖汉旗的调查资料看,小河沿文化的遗址数仅为红山文化遗址的1/5。而且在大约距今4000年夏家店下层文化兴起之前,似乎还存在一个文化间歇期。

关于西辽河流域新石器时代农业文化这次全面衰退的原因,目前尚无普遍接受的解释。宋豫秦推断是红山文化的大范围犁耕引起的沙漠化所致[22] 。李水城则根据科尔沁沙地在距今5000-4000年有一次扩展,认为引起沙地复活和扩大的气候恶化,导致农业的迅速衰落[23] 。

总之,从现有的考古知识来看,夏代以前的北方长城地带已经遍布早期农业居民,但受气候或其他因素的影响,各地的农业在生业中占的比重不一,有的地区农业的发展很不稳定,甚至有间歇的现象。西部在新石器时代晚期已有养猪业的明确证据。中部和东部的畜牧业证据还不充分。

三、 夏代经济形态的转变和双向的文化影响

夏代始于大约距今4000年之际,那时北方长城地带的气候已经开始由温湿向干冷转化。这导致文化上的一系列变化。

在西段,对陇西葫芦河流域的考古和地理的综合考察表明,该地在距今4200-4000年(齐家文化后段)是气温和降水量快速下降的阶段。距今4000-2100年则是气温和降水量继续匀速渐降的阶段[24] 。这使本来分布很广的齐家文化在其晚期呈现衰象,首先表现在聚落缩小,且分布密度降低。到齐家文化之后,这些表现愈发明显了[25] 。

但是在甘肃西部,大体和中原夏王朝在时代上平行,分布着一种四坝文化,这种文化可能是由河西马厂类型演变为“过渡型遗存”再发展变化而来的。从墓葬中随有穿孔石刀、环状穿孔石锄、铜镰等农具,又普遍殉牲(羊、牛、马、狗、猪)来看,可能是半农半牧式的经济。家畜以羊为主,墓中常见成对的羊角、羊腿、羊胛骨。火烧沟墓地曾发现有贮存粟的大陶罐[26] 。东灰山遗址四坝文化地层中则采集到很多的炭化小麦、大麦、黑麦、黍、稷、高梁籽粒,进一步证明了农业的存在[27] 。

在中段,上节已经谈到了大约距今4300年的突然降温事件,使河套以北和东北方的老虎山文化像甘青地区的齐家文化一样衰落了。但是据伊金霍洛旗朱开沟遗址所获的有明确层位的孢粉资料分析,在套内的鄂尔多斯地区,朱开沟遗址第一段的时期,仍属森林草原景观,水热指标仍在适宜于农业生产所需的变异范围内。到第三段时期(即约距今4000年前),已属灌木草原景观,气候已向更为干冷方向发展。到第五段之时,已接近于典型的草原景观。当地居民的生业,也相应地从以农业为主而向半农半牧发展。从畜牧业的内部结构来说,第一段猪、羊、牛骨的比例是1:0.45:0.36,到第四段时(相当于夏代后期)已变成1:1.15:1.15[28] 。

东段也和中、西段一样经历过急剧干冷化的时期,这从距今4000-3800年渤海有一个明显的低海面时期,可以为证[29] 。但在距今约4000-3400年间,西辽河流域却存在一种相当发达的农业定居文化——夏家店下层文化。据敖汉旗的调查,夏家店下层文化的遗址数比红山文化要多五倍。据最近在喀喇沁旗大山前遗址该文化中、晚期8个单位所取土样做的孢粉分析,可认为当时努鲁儿虎山以西的区域是属于针阔叶混交林草原景观,反映气候温暖较湿[30] ,这和遗址中发现的动物骨赂中有狍、鹿、兔和斑鹿(药王庙)可互证。对该文化的居址发掘表明,早期的半地穴式住房后来逐渐向地面式过渡,这大概也是气候逐渐转暖的反映。

王立新的研究表明,夏家店下层文化是由豫北冀南的后冈二期文化因遇突发事件而居民运距离迁徙到西辽河流域,吸收当地原居民的文化成分而产生的[31] 。当这批来自南方的农业居民到达此地时,当时的水热条件应该仍能支持种植业的最低需要。后来气候的逐渐转向暖湿,则为夏家店下层文化的繁荣创造了有利条件。该文化遗址面积大,堆积有厚达5-6米的,而且常见设防的城堡和位于山顶的祭祀场所,成群的聚落分布表明社会组织的发展。

在夏家店下层文化遗址出土的磨制石器中,适于中耕除草用的有肩石铲占1/3以上。收割用的石刀也常见。灰坑壁上每能见到木耒留下的齿痕。说明农业的发达,特别是精耕细作的发展。很多遗址中都发现了谷粒,经鉴定,主要品种是稷和粟。

大山前遗址1996-1997年发掘的夏家店下层文化单位中出土的2145块可鉴定动物骨骼中,猪、牛、羊、狗占的比例为48% 、24.3%、15.3%、10.9%[32] ,敖汉旗大甸子墓葬中殉牲多为猪和狗。

综上所述,距今4000年前后开始的气候干冷化过程,并没有马上导致北方长城地带农业文化的全面衰退,在某些地区仍存在着农牧相结合的经济形态。尤其是西辽河流域的农业发展很突出。这个地带在夏代已知养猪、牛、羊,东段以养猪为主,中、西段则养羊发达。不过这时还没有发现驯养马的确切证据,所以即使是在中、西段,养羊为主的牧民虽可能在一年之内就数易牧场,却不可与后来专化的游牧业混为一谈。

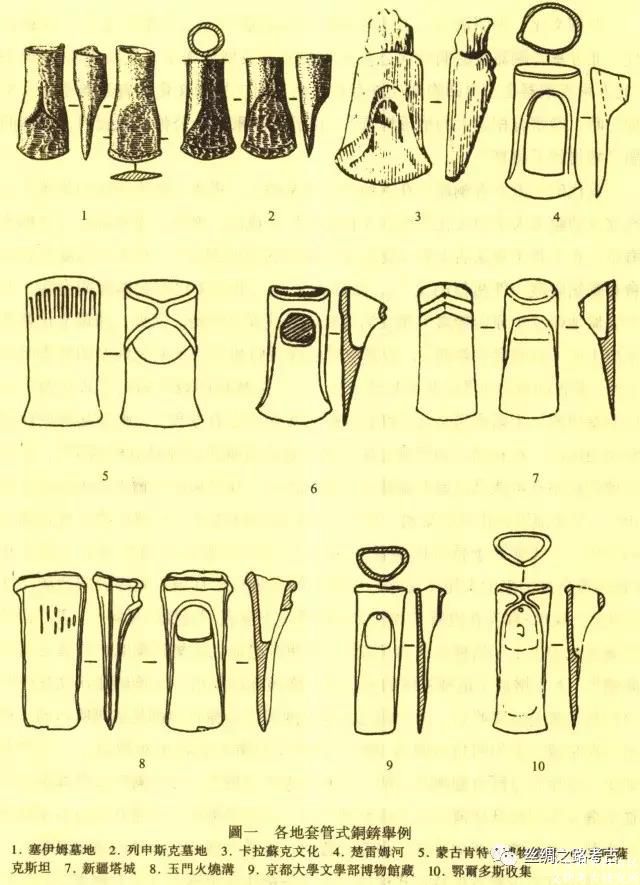

四坝文化、朱开沟第三、四段遗存和夏家店下层文化都已进入了青铜时代,北方系青铜器在这个时代已经出现于北方长城地带了。我在1982年提出“北方系青铜器在二里头晚期已经存在,而且对二里头文化的青铜器产生了影响”时,还带有相当大的推理性质[33] ,由于近年来不断公布的新资料,这个问题已经得到了证实[34] 。

夏代的北方系青铜器是在本地的文化基础上,吸收了南方的黄河流域文化和北方的欧亚大草原文化的双向文化影响而形成的。例如,辽宁锦县(今称凌海市)水手营子夏家店上层文化墓葬中随葬的连柄铜戈[35] (日本京都藤井齐成会有邻馆收藏一件相似的戈[36] ),显然是中原二里头文化铜戈影响的产物。北方长城地带受中原影响喜爱用戈的传统从夏代即已开始。又如,四坝文化墓葬中出土的一种套管式铜锛[37] ,曾发现于俄国西伯利亚托木斯克地区的楚雷姆河上[38] ,蒙古的肯特省[39] 以及东哈萨克斯坦[40] 。 这种锛的较原始的形式在西伯利亚的塞伊姆-土尔宾诺文化[41] 和卡拉苏克文化中也有发现[42] ,应是起源于西伯利亚地区的。在我国,和哈萨克斯坦交界处的塔城曾发现过这种铜锛[43] ,所以这种铜锛很有可能是通过新疆传到甘肃西部的。在更东的鄂尔多斯地区也有发现[44] ,早年滨田耕作也收集过一件[45] 。可见这种锛在北方长城地带曾有较广泛的分布。今后应给予特别的关注(图一)。过去我曾提出过夏家店上层文化(包括后来分出来的大坨头文化)中流行的喇叭口形耳环,渊源于安德罗诺沃文化[46] 。埃玛·邦克在没看到我的文章的情况下发表了同样的见解[47] 。现在由于四坝文化中出土这种形式的耳环[48] ,朱开沟遗址也采集到喇叭口作实心体的变体[49] ,大大增加了这种见解的可信度。应该强调指出,安德罗诺沃文化喇叭口形耳环都是圆喇叭口,而中国北方长城地带的这种耳环都是扁喇叭口的。然而,在哈萨克斯坦阿拉木图州1997-1998发掘季度发掘的寇泽尔布拉克Ⅰ、Ⅱ号墓地中,耳环都是既有圆喇叭口的,又有扁喇叭口的[50] 。可见喇叭口形耳环也是从哈萨克斯坦经新疆传入北方长城地带的。这种扁喇叭口耳环在北方长城地带的东部一直延续到西周早期,多有金质的,成为一种有代表性的传统装饰品。

图一 各地套管式铜锛举例

过去有不少学者把特定式样的刀子和短剑作为中国北方系青铜器的代表性器物。但认为其出现年代不早于商代。现在在西部的四坝文化和东部的夏家店下层文化中都已发现了柄身连铸但有明显分界、刀背起脊、环形柄首的刀子,说明这种和西伯利亚的塞伊姆-土尔宾诺文化的青铜刀子相似的器物,在夏代已经出现于北方长城地带了。新公布的四坝文化的铜器中还有饰四个羊首的权杖头,连珠状饰、各种泡、扣等,使我们得以把本来以为出现甚晚的不少北方系青铜器都提早到了夏代。所以我们有理由期望北方式的短剑将来也会在长城地带的夏代遗存中出现。

总之,欧亚大草原地带对中国北方长城地带的文化影响早在夏代就已经表现出来了,但当时北方长城地带的居民并不是游牧人,因此我们必须把器物样式和经济形态这两个不同的问题分开研究,不可混为一谈。

四、 商至春秋北方长城地带的考古学文化和族属

有人认为四坝文化可能结束于距今3500年,即已经进入商代早期[51] 。朱开沟遗址的第五段遗存中存在商代二里岗文化的铜鼎、铜爵、铜戈、陶鬲、陶豆、陶簋、陶盆等,时代至少晚到二里岗上层文化。夏家店下层文化的结束时代也和朱开沟第五段差不多。

在这之后,北方长城地带的文化发展脉络并不很清楚,在考古上存在很多空白的时段和地区。从现有的考古知识归纳,在这一时期内从西到东大概有以下一些考古学文化和尚未命名为“文化”的遗存。

西段

在甘肃西部,晚于四坝文化有分布于玉门、酒泉一带的所谓“马类型文化” [52] 以及在安西、敦煌发现的所谓“兔葫芦组”遗存[53] 。前者无鬲而后者有鬲,究竟是同一种考古学文化的墓地所出和居址所出以致不同,还是两种不同的考古文化,因为发现材料不足,尚无法断言。遗存年代均应在公元前1千纪范围内。

齐家文化之后,甘肃中部和青海东部有几百年的考古上的空白。在兰州附近、洮河和大夏河流域后来兴起了辛店文化,其早期为山家头期,接着是姬家川期,然后是张家嘴期。辛店文化的形成与齐家文化晚期的分化发展可能有一定的因果关系[54] 。辛店文化是有鬲的文化,可能始于早商,结束于距今2800-2600年。

在青海东部的黄河沿岸和大通河、湟水流域,和辛店文化平行发展着卡约文化。卡约文化可能进入夏,下限可能晚到距今2600-2500年。卡约文化和辛店文化都可能是从齐家文化晚期的一种地方类型演化而成[55] 。卡约文化在发展中又进一步分化为不同的地方性类型,这反映了西部地区这一时期文化发展的总趋势。卡约文化的墓葬中不随葬鬲,但居址中发现过不完整的鬲。

甘青地区的“唐汪式陶器”自被发现以来有不同的认识。或把唐汪式陶器和辛店文化乙组(即张家嘴类型)合并为“唐汪文化”[56] 。或认为唐汪式陶器应归入辛店文化张家嘴类型[57] 。或认为唐汪式陶器是承卡约文化而发展来的,应属卡约文化系统[58] 。或认为,唐汪式陶器是直接从齐家文化的大夏河类型和湟水类型两方面影响下产生的独立存在的一支文化,经历了与辛店文化及卡约文化大体一致的时间,与两种文化都发生过联系[59] 。

在甘肃东部和陕西,齐家文化和客省庄二期文化结束后,也存在一段时间的考古上的空白。其后出现了相当多的文化类型。考古史上最先提出的是寺洼文化,后来甘肃省又提出了“安国式陶器”,或将寺洼文化分为寺洼类型和安国类型,视为同一文化早晚不同的两个类型[60] 。或认为,寺洼山的遗存年代较早,时代较晚的遗存建议分别命名为栏桥-徐家碾类型和九站类型[61] 。该文化的鬲比较发达,从鬲的制法上反映出和齐家文化的渊源关系[62] 。寺洼文化形成于商代中晚期之交,下限已进入春秋[63] 。

所谓“董家台类型”已零星发现于甘谷、武山、榆中、民勤一线,绵延500公里,不限于甘肃东部。李水城认为它的年代可能和辛店文化山家头期接近,源于齐家文化晚期阶段有圜底彩陶的分支,向西发展而成为沙井文化之源[64] 。

分布于甘肃中部的沙井文化发现很早,但一直工作不多,从已有的发现来看,年代或有可能早到西周,晚到春秋晚期或战国。也是有鬲的文化[65] 。

在甘谷毛家坪发现了和秦文化共存于一个聚落内的以铲形足根袋足鬲为特征的“毛家坪B组遗存”。在该居址中的毛家坪B组遗存的年代可比定为春秋中晚期至战国。铲形足根袋足鬲在甘肃的天水、平凉和庆阳地区,宁夏的固原地区、陕西的宝鸡地区都有发现,并出于战国秦墓中。这种遗存可能和寺洼文化有继承关系[66] 。

作为周文化形成的两个主源之一的刘家文化,分布在甘肃东部和陕西的渭水流域,现在不少研究者认为所谓“石嘴头-晁峪类型”是早期的刘家文化。其年代早到殷墟文化二期以前[67] 。从它的典型器物袋足分裆鬲来看,也和齐家文化有渊源关系。在陕西还存在着和刘家文化有相同之处而又有一定区别的碾子坡类型和其他类型[68] 。

最后还应该提一下在青海湖西侧柴达木盆地东北部的诺木洪文化,1959年发掘这种文化的搭里他里哈遗址[69] 。其年代上限应该在距今3000年以前,下限可能在前1千纪的下半叶。文化上保存有齐家文化的因素(陶器上的横篮纹),从陶器和青铜器上看和卡约文化有联系。

从上面简单的概述可以看出,整个西段在齐家文化衰亡后,有一个相当广大的考古空白区,但随后兴起的卡约文化、辛店文化、寺洼文化、沙井文化等都延续到东周,不再有空白期段。即使是齐家文化后的空白期,似乎也不应理解为该地居民的撤离和文化的中断,而应设想为,居址变小和密度降低到目前田野考古尚不易发现的程度。否则继而兴起的文化就不会都表现出和齐家文化的不同程度的渊源关系,都使用双耳罐、袋足分裆鬲。构成一个大的文化系统。

应该强调指出的是,该地区在夏商以后的文化发展是一种分化的态势。从统一的齐家文化分化为各个互不相同的考古学文化,这是一个层次的分化。而每种文化又区分为不同的地方性类型,这是又一个层次的分化。

俞伟超已经指出,甘青地区的这些商周时代的文化,是史书上称为“西戎”和“羌”的人群所遗留[70] 。中原民族把非华夏血统的好战的异族统称为戎,是从西周开始的。“西戎”是对西方之戎的统称,主要构成就是羌人。《说文》:“羌,西戎牧羊人也。”强调他们是从事牧羊业的。其族称大概也是得名于此。西段在大暖期结束后养羊业发展起来。已经发掘过大批墓葬的辛店文化和卡约文化中,都有殉牲习俗,且都以羊为主[71] ,就说明了这一点。就是在商代后期东进到关中地区的碾子坡类型的遗址,也出土大量的牛、马、羊骨,而农业生产工具数量少而简单[72] 。青海湖以西的诺木洪文化遗址中,出大量的兽骨和毛皮制品,晚期还发现大型圈栏和藏牦牛陶塑。说明该地不仅饲养山羊、绵羊,还饲养藏牦牛,牧业很发达。不过,目前还没有从考古上确定西段何时开始有骑马术。《诗·緜》“古公亶父,来朝走马”如为史实,则推测西段也许在商代已知骑马术,再加上墓葬殉牲中常见的狗,养羊业应该有长足的发展。不过,考古学文化上的分化趋势,和《后汉书·西羌传》记戴的“戎本无君长”,都说明他们社会发展的滞后和组织的分散,自然会限制畜牧业的规模和发展速度。而且,如果相信《后汉书·西羌传》所载,羌无弋爰剑在秦厉公时(前580-573 年)由秦国亡归诸羌中,“河湟间少五谷,多禽兽,以射猎为事,爰剑教之田畜,遂见敬信,庐落种人依之者日益众。” 又《左传·襄公十四年》载原居瓜州之姜戎氏被秦人所逐而归晋,晋惠公(前650-637年)赐以南鄙之田。“除翦其荆棘,驱其狐狸豺狼,以为不侵不叛之臣。”则羌人到春秋时还未必有专业化的游牧业。

殷墟甲骨文中常见商人对羌作战和俘获羌人,并以为人牲的卜辞。这和殷墟时期商文化和刘家文化同时分布到关中地区是相应的。羌人在周人的形成和建立王朝时起了很重要的作用,所以和周人的关系很密切,在西周前期,一方面可以看到像宝鸡竹园沟那样的有很强寺洼文化色彩的西周贵族墓[73] ; 另一方面可以看到进入寺洼文化分布区的周人墓[74] 。但到西周晚期,是姜姓的申侯联合了西戎中的犬戎攻杀了周王, “居于泾渭之间”(《史记·匈奴列传》)迫使周的重心东迁到洛阳地区。这是西戎对中原最富攻击性的时期。后来秦国在西戎中兴起,逐步征服了一部分西戎,使甘肃东部的毛家坪秦人聚落中和宝鸡地区的战国秦墓中都出现了显然是戎人的铲足根袋足鬲,这表明西戎的一部分在春秋以后融入了秦人之中,而河湟地区的保持独立的羌人(应该还有氐人,但在考古学文化上还不知如何区别),仍分为多部,不相统属。所以《西羌传》记秦孝公时使太子驷率戎狄朝周显王,竟有九十二国之多。

这个时期这个地区的青铜器仍是受到两方面的影响。来自中原的以青海西宁朱家寨卡约文化遗址发现的二里岗上层的铜鬲[75] 和甘肃庄浪徐家碾寺洼文化墓葬中出土的西周早期的戈、镞、三角援戈[76] 为代表。北方系青铜器已发现的还不多,但很有特点。如多矛、多管銎阔体战斧,有造型奇异的多孔“钺”[77] , 都不见于其他地区。表明本地应有自身的铸造业。

中段

在中段,朱开沟遗址结束后土著文化也有一个“间歇期”,北上的商文化也急剧南退了。随之而发生的是北方系青铜器在北方长城地带的中段和东段有了很广泛的分布[78] 。前一种情况或许可以用气候的干冷化使从事农业的居民不得不向南退走来解释,但我们还必须解释那些遗留下北方系青铜器的究竟是什么样的人。

田广金曾经设想,“朱开沟文化晚期(距今3500年)出现了鄂尔多斯式青铜器之后,这个农牧结合型文化便开始向东南方向移动,发展成陕西北部的李家崖文化” [79] 。但这两种文化之间的关系是否如此,还未经类型学的严格论证。1997年在内蒙古的清水河县西岔村的发掘,发现了年代上和李家崖文化大体相当的遗址和墓葬(该遗址第三期遗存,而层位上早于此的第二期遗存可归属朱家沟文化),而有“ 西岔文化”的提出[80] 。在清水河县的老牛湾村、埋坟墕村和碓臼沟也发现了西岔文化的遗存[81] 。既然在南流黄河的东岸和西岸一样存在着晚商到西周的另一种文化,而且西岔遗址的陶器、生产工具和房址表明居民仍是定居并有农业的。朱开沟人向南移动成为李家崖文化的设想可能过于简单化了。

西岔文化的青铜器是墓葬中出土的,加上采集品,已发表了管銎斧、刀子、銎内戈、空首斧、锥、耳环(弹簧式和一端砸扁式两种)、扣七种,而且还在一个灰坑中发现了一批陶范,可辨的器形有管銎斧、短剑、空首斧等。这对弄清这一地区北方系青铜器的文化归属有重要意义。李家崖文化过去发表的发掘简报中没有北方系青铜器的报道[82] ,吕智荣在一篇论文中提到过在李家崖古城遗址中发掘的一批墓,绝大多数无随葬品,有三座墓各出一件兵器[83] 。但语焉不详,至今也未发表器形。现在从西岔文化的情况来看,过去清涧和绥德一带收集到的商代北方青铜器[84] ,比较肯定应属李家崖文化。特别应该注意的是,在清涧的张家坬和解家沟发现的直线纹青铜簋[85] 和中原商周铜簋形式不同,而是和李家崖文化中的高圈足敞口陶簋[86] 相似。从西岔的情况来看,李家崖文化的居民也有自行铸造青铜器的能力。

李家崖文化在陕西分布的南界还不清楚,但甘泉史家湾的发掘表明,这里的“西周遗物”(其中有一部分可能早到商代)已经不属于李家崖文化了[87] 。

山西过去发现过很多和绥德、清涧很相似的混有殷墟式青铜器的北方系青铜器,李伯谦据以提出了“绥德-石楼类型青铜文化”的概念。并将这些青铜器分为五期,年代自盘庚至帝辛[88] 。山西吉县上东村的青铜器是明确出于墓葬中的[89] 。吕梁县桃花庄的青铜器据报道也出自墓葬,“墓只留下竖穴腰坑残迹,还见到两尸骨”[90] 。石楼县义牒发现的青铜器也伴有人骨,应出于墓中[91] 。吉林大学考古专业在太谷白燕发掘时曾发掘过一座已盗的墓,残存一件一端为云形片状的金耳饰[92] 。但是只在义牒的发现伴有一件树皮般浅乱绳纹的陶罐,不足以判定在山西境内的“绥德-石楼类型青铜文化”是否也属李家崖文化。虽然,石楼后兰家沟[93] 、永和下辛角村[94] 、吕梁片罗村[95] 都发现和清涧寺墕[96] 相同的金质云形耳饰;石楼桃花庄出土的直线纹簋[97] 与清涧张家坬和解家沟型式相同;柳林县高红(原名高辿)H1出土的陶器和李家崖、薛家渠相似[98] ; 都可以作为山西境内的“绥德-石楼类型青铜文化”也属于李家崖文化的间接证据。但金质云形耳环在陕西淳化的黑豆嘴也出过,那里的陶鬲就显非李家崖文化的[99] 。所以,毕竟需要做更多的田野考古工作才能弄清历史的真相。

从文献史料看,春秋时代的中国北方戎狄非常活跃。《左传》中“戎狄”是一个泛称,而在陕、晋、冀地区主要是指群狄。狄又有白狄、赤狄、长狄之分,赤狄又有廧咎如、潞氏、甲氏……之分,不相统属且彼此攻击,但对华夏诸国有很强的侵略性。伐邢、入卫、灭温、伐郑、败周师、侵齐、侵鲁等记载不绝于史。晋国处于群狄围绕的形势,所谓“狄之广漠,於晋为都。”(《左传·庄公二十八年》)故对狄战争尤为频繁。到前594-593年灭了今晋东南地区的赤狄黎氏、甲氏等国,前541年在今晋北“败无终及群狄于太原”,才取得了对狄的决定性胜利。对狄战争的重心转向河北北部的鲜虞(白狄之一支)。白狄本来分布在南流黄河以西,所以晋国对秦国国君说:“白狄及君同州”(《左传·成公十三年》)而曾流亡于狄地十二年的晋文公重耳自述曾“从狄君以田渭滨”(《左传·僖公十四年》)。白狄远抵冀北是春秋晚期之事。

史称“狄,隗姓也”(《国语·周语中》富辰语),重耳娶廧咎如之女称“季隗”亦可为证。以周之姜姓源于商代的羌人、羌方为例,则周之隗姓源于商代之鬼方。从《易·既济》:“高宗伐鬼方,三年克之。”和武丁后期卜辞结合分析,鬼方被征伐后已加入商王为首的军事联盟。鬼侯成为纣的三公之一[100] 。

周人在商代对鬼方采取过军事行动,故《古本竹书纪年》称“周王季伐西落鬼戎,俘十二翟王。”隗姓的狄人一部分在周初的大征服中降伏于周,故封晋国始祖唐叔时曾分予“怀(即“隗”的假借字)姓九宗”(《左传·宣公四年》)也就是很多隗姓的宗族。而西周时北方的狄人仍是周王及其诸侯的重要军事对手。河北元氏县出土的西周初的臣谏簋铭文:“唯戎大出[于]氐,邢侯搏戎。 ”以春秋初年狄伐邢而导致邢国迁徙来推测,周初封邢是抵御狄人的重要据点,邢侯所搏之戎就是隗姓的狄人[101] 。著名的小盂鼎铬文记载了周初一次伐“鬼方”的战果:“获聝四千八百□十二聝,俘人万三千八十一人,俘马□□匹,俘车卅两,俘牛三百五十五牛,羊卅十八羊。 ”可以看出鬼方的马、牛、羊并不比华夏各国多,而且羊特别少,显然不是专化的游牧部族。

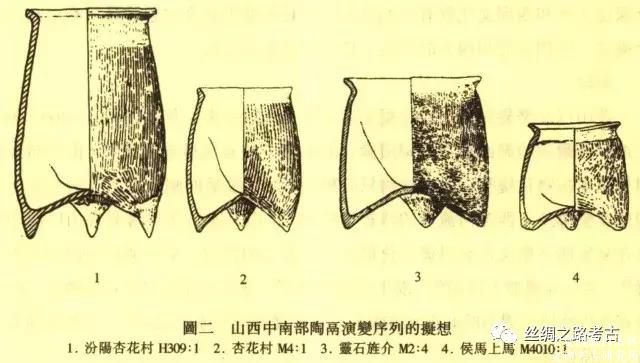

现在有不少研究者认为李家崖文化(或包括全部的“绥德-石楼类型青铜文化”)就是鬼方遗存,但特别难解的是山西全境的“绥德-石楼类型青铜文化”从来没有发现和西周礼器、兵器共生的例子。而且,山西也没有发现过一个西周至春秋的狄人的遗址或墓地。这说明现在在这个时段中的山西考古工作还有很大的缺环。目前可以作为线索的只有两项资料,一是1963-1987年在侯马上马墓地发掘的千余座两周之际到战国中期的墓葬中,出土了数量不太多的非晋式陶器[102] 。另一是在灵石县旌介村殷墟式与北方系青铜器共存的墓葬中,出土的一件非商式陶鬲(M2:4)[103] 。这件鬲实际可以和晋中地区相当于二里岗上层时期的杏花村六期二段陶鬲(如H309:1)、相当于殷墟早期的杏花村墓地的某些鬲(如M4:1)排成一个演进系列[104] 。而和上马墓地的部分非晋式鬲连接起来(图二),这种鬲显然和李家崖文化的代表性的鬲不属于同一个系统。所以我设想,在山西的中南部其实存在一个和李家崖文化平行发展的考古学文化。当然,这须要今后田野工作来验证。

图二 山西中南部陶鬲演变序列的拟想

关于白狄,《潜夫论·志氏姓》“姮姓白狄”,姮是恒字用于“恒娥”一词时的异体写法,非姓氏。而《谷梁传·昭公十二年》范宁注:“鲜虞,姬姓白狄”,《潜夫论》中的姮字很可能是姬字传写之误。同为姬姓之周人在起源上和李家崖文化起源上有无某种联系,是一个饶有趣味的研究题目。

目前有两批遗存应予特别重视。一批是1984在陕北米脂张坪发掘的四座墓[105] ,都是仰身直肢,头北。其中有随葬陶器的三座墓都是鬲、豆、盆、罐的周式组合。但鬲绝非秦式,而和上马墓地的晋式鬲相近,罐却瘦高不似晋的罐。参照上马墓地的分期,三墓约为春秋早期到中期。可定为春秋中期的M2中既出中原式的圭首戈,又出北方系的带扣和三棱镞。当时陕北既非秦地,亦非晋地,则这种既有周文化色彩、又有地方特色的遗存的族属,很值得玩味。

另一批是1998年在内蒙清水河县西麻青村发掘的19座墓[106] 。仰身曲肢为主,仰身直肢次之。头北。殉牲现象普遍,一般用羊肢骨。陶器为鬲、罐、盆的组合,鬲和张坪相似,而年代稍早。罐形特殊而有的肩有小双耳。墓中出北方系铜带扣和弹簧式耳环,料珠项链、骨簪等。这批墓看来和张坪不是一个文化类型,而是年代上大体平行的另一类遗存。

这样的遗存启发我们:狄文化并不一定是和周文化全然相异的文化,本来李家崖文化和西周文化就有相通之处的。而且不能把狄文化想像为只有白狄、赤狄两支,他们可能和西方的羌人一样,也是多分支的。

东段

燕山以北努鲁儿虎山以东夏家店下层文化的结束,伴之以距今3400-3300年达来诺尔湖的湖面缩小,湖滨发育的地层中夹有风砂透镜体[107] 。由孢粉分析得知草本植物占优势而木本植物只有松属[108] 。宋豫秦推测夏家店下层文化的大规模农垦导致了西辽河流城的沙质荒漠化[109] ,这可能是使努鲁儿虎山以西的地区在夏家店下层文化衰退后文化遗址十分稀少的原因。但这个地区的赤峰牛波罗[110] 、克什克腾旗天宝同[111] 、翁牛特旗头牌子[112] 都出过殷墟式青铜礼器,而且还有商代晚期到周初的北方系青铜器及其石范发现于赤峰地区[113] 。它们是何人所遗,尚待探究。

经过了大约400年的间歇期,生态系统大概逐渐得到自我恢复了,距今3000年左右夏家店上层文化在此兴起。这种文化在人种和文化因素上都有源自东方下辽河地区的高台山文化的迹象[114] 。夏家店上层文化是一种半农半牧经济所支持的定居文化。但遗址的规模、房址密度和文化堆积的厚度均不如夏家店下层文化。遗址中发现的农具和夏家店下层文化一样有清理林木用的石斧,翻耕用的木耒(灰坑壁上的痕迹)和收割用的石刀,但中耕工具很少,农业显然比夏家店下层文化粗放。除建平水泉遗址中的一个窖穴中残存0.64米的炭化谷物(鉴别出粟、稷两种)[115] ,在克什克腾旗龙头山遗址和喀喇沁旗大山前遗址中均发现保存炭化谷物的祭祀坑[116] 。家畜以猪为主。大山前遗址所获的 162块可鉴定动物骨骼中,猪占59.9%、狗12.96%、牛12.96%、羊11.73%,马和马鹿各一例[117] 。可见畜牧业并不是很发达,更非游牧。该文化已知骑马术并已掌握马车。

夏家店上层文化出现了像小黑石沟石椁墓这样的大墓[118] 。随葬400多件(组)器物,其中中原式青铜礼器就有商末周初到西周晚期的共15件,其中有许季姜簋。该地这样的大墓不止一座,还收集到有长铭的懿王时期的师道簋[119] ,应该也是大型墓的随葬品。这类墓在规模上不亚于同期中原中小诸侯的墓。

夏家店上层文化很早就被误认为东胡遗存,虽然越来越多新出的证据表明这种见解的荒谬,但先入为主的成见仍影响着考古界和史学界的不少人。其实,夏家店上层文化应该是山戎的遗存[120] 。这种文化在春秋早期后明显的衰退,应该和齐桓公北伐山戎的军事行动有关。

在努鲁儿虎山以东,夏家店下层文化结束后,生态环境变化辐度可能不是很大,故继而即有魏营子文化兴起。这种文化主要分布于大小凌河流域,年代相当于商代后期到西周前期。这种文化既有从夏家店下层文化继承的方面,又有来源于高台山文化的成份,又有来自朱开沟文化和张家园上层文化的影响。北方系青铜器也屡有发现[121] 。在大小凌河流域发现过二里岗上层的商式青铜器[122] ,究竟是属于夏家店下层文化的,还是属于魏营子文化的,还不清楚。但多批晚商至西周前期式样的中原式青铜器的发现[123] 无疑表明魏营子文化是受到了中原文化的强烈影响。

西周晚期至战国,大小凌河流域又兴起了以东北系铜剑为重要特征的凌河文化[124] ,即朱永刚所谓的“大、小凌河流域含曲刃短剑遗存的考古学文化” [125] 。这种文化是在魏营子文化的基础上,又吸收了辽东地区、夏家店上层文化、中原文化等多方面因素而形成的。

这两种文化目前的考古发现不多,遗址发掘尤少,所以对其经济类型仍欠了解。在魏营子文化遗址中发现的工具,有开辟耕地用的石斧和收割用的石刀,不见中耕用的石铲,可能农业较为粗放。墓中殉猪(前腿)、殉羊(头)各一见,无从推定畜牧业的发达程度。墓葬有随葬青铜车马器者,恐怕只限上层人物使用。凌河文化的情况无大不同。墓葬中流行用铜斧随葬的现象说明砍伐工具进步了,可能反映生产力的提高。墓中出现殉牛,晚期的墓葬有殉马坑,随葬车马器的墓也多了。

关于凌河文化的族属众说纷纭,尚无统一见解。但可以肯定,靳枫毅把凌河文化合并于文化面貌全然不同的夏家店上层文化而都当成东胡,是十分错误的。我认为,魏营子文化和凌河文化乃是先秦史上很著名的“貊”人的遗存[126] ,并相信会有新的考古发现不断证实这一点。

总之,夏家店下层文化之后的努鲁儿虎山东西两侧,文化发生了分化,但这种文化是在反映不同民族传统的器物特征方面,在经济形态方面都是农牧兼营的定居文化。

在燕山以南地区,和夏家店下层文化平行发展着大坨头文化[127] ,如果要进一步细分,冀东滦河流域以唐山大城山T9②、T4②为代表的夏代遗存既不同于大坨头文化,也不同于夏家店下层文化,应另立一个类型[128] 。桑干河流域的同期遗存也自有特点,可考虑另立一个类型。

大坨头文化和夏家店下层文化基本上是同时结束的,但大坨头文化之后并没有出现一个文化间歇期,继起了所谓“围坊三期文化”。围坊三期文化有继承大坨头文化的一面,但是是大坨头文化受到多种外来文化冲击而形成的。它有上文已提到的来自陕西先周文化的成分,还有其他来自西方的成分,而其引人注目的乃是在滦县[129] 、迁安[130] 等地随葬围坊三期文化陶鬲、陶罐的墓中,每有殷墟式青铜礼器和北方式青铜器共存。这同样也反映该时期文化的多元性。李伯谦主张把围坊三期文化合并到时代更晚的“张家园上层类型”中[131] 。实际上这是相当于中原商代后期的一个独立阶段[132] 。房山镇江营的发掘也证明它可以单划为“商周第二期”[133] 。京、津、唐地区的围坊三期文化和大小凌河流域的魏营子文化是大致同期的,但比魏营子文化看来更兴盛。青龙抄道沟发现的北方系青铜器群年代上属于围坊三期文化时期,但因为不与围坊三期文化陶器共存,有可能代表一种外来的人群。

继围坊三期文化兴起的张家园上层文化,是在围坊三期文化的基础上又吸收了新的外来文化成分而形成的[134] 。随着燕国建立而到来的西周文化对围坊三期文化有很大的冲击。初期的燕国是在围坊三期文化的分布区内的殖民地[135] 。张家园上层文化存在的主要时段是西周,这时在唐山地区也许可以单独划出一个“古冶类型”[136] 。随着燕国的发展,本地文化的原有居民逐渐被融入燕文化之中。

在周代,燕山山地的河谷中依然存在着使用北方青铜器的不同族群[137] 。例如,兴隆县小河南发现的不与陶器共存的北方系青铜器群,以菌首空柄凹格短剑为代表,年代上显然晚于抄道沟[138] 。而昌平白浮的墓葬中,既随葬燕文化的陶鬲和青铜礼器,又随葬大量同类与小河南同类的北方系青铜器,说明它和燕文化有直接的交融[139] 。西周晚期到春秋早期,这里分布着和夏家店上层文化既有共性又有差别的遗存,如延庆西拨子村的青铜器窖藏[140] 和平泉东南沟的墓葬[141] 。虽然因为发现的资料不多,对其经济形态难以确定,但推测它们和夏家店下层文化相去不远,是很有可能的。

(未完,续见下文)

编者按:此文原刊于2003年出版的《燕京学报》第十四期,引用请据原文。

文稿审核|沈睿文

排版编辑|马强 钱雨琨

出品单位|宁夏文物考古研究所

投稿邮箱|feiwen2@163.com