《东丹王出行图》为绢本设色,(图1)纵27.8厘米,横125.1厘米,现藏美国波士顿艺术博物馆[1]。画面内容为出行题材,共绘有人物六位马七匹。画心部分钤印九枚,卷后题跋钤印为十一枚,有明代题跋三段(详见附录一、附录二)。在画心末尾处题有“世传东丹王是也”,后世大多是因为这七个字,认为此画作者为东丹王耶律倍(李赞华)。现已有学者意识到将这幅作品归入耶律倍(李赞华)的名下不妥,故《宋画全集》中称这幅画为佚名的《番骑图》。

图1 《东丹王出行图》局部,浙江大学中国古代书画研究中心编:《宋画全集》第六卷·第一册,浙江大学出版社,2008年,第26页

“世传东丹王是也”(图2)七字,既可释读为“世人相传这是东丹王的画作”,也可释读为“世人相传这画中的人是东丹王”,前者指向为此图的作者,后者强调画面的内容。显然,根据画面的语气,后一种释读更为合理些。因被称为佚名的《番骑图》的作品尚不在少数,为避免混淆,本文行文仍称此幅作品为《东丹王出行图》。

图2 《东丹王出行图》局部,浙江大学中国古代书画研究中心编:《宋画全集》第六卷·第一册,浙江大学出版社,2008年,第27页

此画的题材为人物鞍马画,画风则属于细致、精巧的工笔画,人物及马的线条细致精良,施色绚丽,有浓重的宫廷绘画之特色。画中的六人骑在马上,姿态各异,人物之间有呼应关系,画中三人束发,三人披发,人物衣着华丽精美。马则姿态矫健,犹如在云端漫步。画中的人物、马匹及鞍勒皆描绘得华丽细密,足以彰显画中人物非富即贵的身份。画面的构图布局疏密相宜,前后照应,整幅画面节奏感很强,为传世人物鞍马画中的精品之作。此画中的人物装扮显示出浓重的胡风,故《宋画全集》将其定名为《番骑图》。

《宣和画谱》载曰:“乾象天,天行健,故为马。坤象地,地任重而顺,故为牛。马与牛者,畜兽也,而乾坤之大取之以为象。若夫所以任重致远者。则复见取于《易》之《随》,于是画史所以状马、牛而得名者为多。”[2]唐朱景玄在《唐朝名画录》首次使用“番马”一词[3],用以指代少数民族的马匹。唐、五代至两宋期间,涌现出一批善画番马者,多达数十人,这证明了在当时绘制番马的盛况(表1)。《东丹王出行图》究竟属于谁的作品?或者说那种传派?这无异于大海寻针一般难。

表1 画论所记唐末至宋善画番马的画家简表

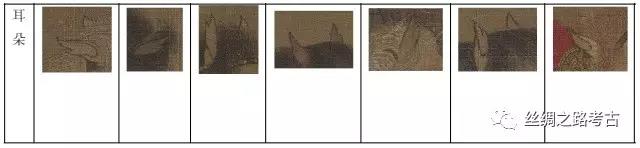

从画面本体作为研究起点,或许是一条最可行的路径。经过对《东丹王出行图》画面的仔细观察,发现一个有趣的现象,即画中七匹马皆有一个共同的特点,而这个特点又与其他的传世人马画作品所不同。就是画中所绘马匹的耳朵皆开裂,呈现一个豁口形状(表2)。画马者虽多,但“马耳开裂”这个特征却并非是传世的卷轴人马画中所常见[4]。

表2 《东丹王出行图》马耳朵

传世可靠的人马画中,如唐代韩幹的《牧马图》[5](北宋摹本)和《照夜白》,张萱(北宋摹本)的《虢国夫人游春图》,以及北宋李公麟白描的《五马图》等,皆不见“马耳开裂”(表3)。甚至即便是李公麟所绘五马中的于阗贡马,也不见此该特征。

表3 《五马图》与《虢国夫人游春图》马耳朵

由此可见,《东丹王出行图》有着画家自身强烈的风格和独特性,它在很大程度上反映画家在绘制番马画方面的独到之处。这或许可以成为一个突破口,帮助找到这幅佚名作品其原始的作者。

画史中究竟有没有绘制“马耳开裂”这样风格的画家呢?遍查史料后,发现董逌[6]在《广川画跋》之中对此有记述[7],文中主要涉及到两个人:一位是胡瓌,另一位是张戡。胡瓌[8]作为契丹族画家的代表被人所熟知,张戡的境遇则不同,就算是专业学习美术史的人士,也对其知之甚少。既然胡瓌和张戡所画番马皆有犁鼻裂耳[9]的特点。那么,有没有办法进一步确定《东丹王出行图》的归属呢?

二、张戡(及其传派)风格与《东丹王出行图》

1.画论中的张戡及其绘画风格

张戡是一位北宋时期非常有影响力的番马画家,在美术史中却一直未得到应有的重视。下文,笔者将着力探讨张戡本人及其绘画的风格。

张戡,瓦桥(今天河北雄县)人,工画番马,居近燕山[10]。《宣和画谱》记曰:“以戡朔方人耳。”[11]可知张戡为宋瓦桥人,居住在幽云地区,这正是当时的胡汉交界的地方。

张戡的详细生卒年虽不可考,但从画论记载可推知其大致的活跃时间。郭若虚《图画见闻志》评张戡所绘番马:“胡人形骨之妙,尽戎衣鞍勒之精。然则人称高名,马亏先匠,今时为独步矣。”[12]此书的编写下限为1074年,而“今时”云云,则透漏了很重要的时间信息——张戡在当时就已经非常有名气了[13],也就是说张戡的主要活动时间应为北宋中后期。而《宣和画谱》的记述也证明了此事:“近时张戡番马所以精者,以戡朔方人耳。”[14]“近时”指最近一段时期。这些皆为张戡生活的年代提供了时间依据。

但对张戡番马画风格记述最为详细的要数董逌的《广川画跋》。董逌记载了张戡番马画风格形成的原因及特点,他还将张戡与善画番马的胡瓌进行比较,并评论了他们笔下番马的异同与优劣:

世或讥张戡作番马,皆缺耳犁鼻,谓前人不若是。余及见胡瓌番马,其分状取类虽颇异,然耳鼻皆残毀之。[15]

南宋邓椿在《画继》中记载了张戡所绘的八幅番马画作品[16],这也证明张戡本人善画此类题材,可惜邓椿并未对张戡所绘番马作品进行评述。

明人郁逢庆在其《郁氏书画题跋记》中,记载了明人沈右看到张戡所画的一幅《猎骑图》,并题有观后感曰:“其间人物犬马弓矢服饰之类,毫分缕析,曲尽其妙,观其揽辔疾驰,宛然有沙漠万里之态,于是知戡画法精绝,与胡瓌辈不相上下。”[17]此卷后还有明人高若凤的题跋:“一犬前趋五马随,赭袍公子跨乌骓,壮游却忆飞狐北,正是清秋出猎时”[18]。

沈右对张戡《猎骑图》的题跋,用来形容存世的《东丹王出行图》可谓恰如其分。然沈右题跋里有犬,高若凤题跋里面为“一人前趋五马随”,可知《东丹王出行图》并非沈右与高若凤所看到的那幅张戡作品。只可惜沈右和高若凤所见到的那幅张戡《猎骑图》,并没有流传至今。

但透过沈右与高若凤的跋语,可知张戡《猎骑图》与《东丹王出行图》在画面的内容、布局以及绘画风格等方面上都有十分相近之处,只是在画面部分细节的安排上稍加变动。

2.重要线索:犁鼻裂耳[19]

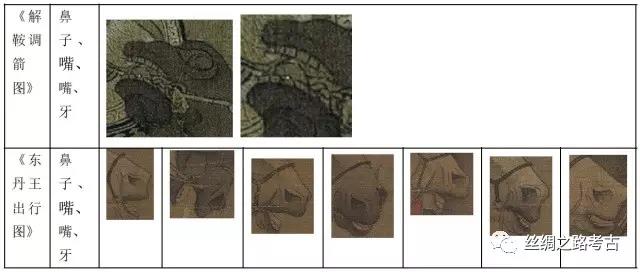

董逌在《广川画跋》分别使用了“犁鼻裂耳”“缺耳犁鼻”“耳鼻皆残”“马破其耳”等词加以描述。如此,可分别就“犁鼻”、“裂耳”两个词来讨论马的两个部位特征。

董逌说张戡笔下番马“耳鼻皆残”,那“犁鼻”指的就是将马的鼻子剪豁,用以增加马肺部的呼吸量和运动量。《齐民要术》载:“肺欲得大;鼻大则肺大,肺大能奔。”[20]不过,“犁鼻”具体是怎样的剪法,还需要进一步的考证。对画论资料进行详细的梳理过后,再回到《东丹王出行图》本身,这样我们就可以从马匹的局部细节入手,洞察作者处理马匹的耳朵与鼻子的手法。

《东丹王出行图》所绘七匹马的鼻子表现为(表4):

表4 《东丹王出行图》马鼻子

1.鼻子的形状,靠近马嘴部的鼻孔是没有轮廓线的,用墨直接渲染过去,这确实与唐、宋辽及金人所绘之马有所不同[21]。

2.马的鼻孔内部颜色较深,墨色由鼻孔内部向外进行渲染,接近马嘴的地方变得很浅,这样的渐变式渲染的技法,使得马鼻子的体积感增强。

如若《东丹王出行图》中马鼻子的表现手法是“犁鼻”,那“犁鼻”则表现为:鼻孔深处颜色较重,而靠近嘴部位的鼻子没有外轮廓线,且颜色较浅,呈渐变式,很难看出是“残鼻”。

但是在传世卷轴画中马鼻子的表现手法很丰富,例如现藏于故宫博物院的《骑士猎归图》[22](图3),上面所绘马的鼻子与众不同。此画马头接近于正面,两个鼻孔造型夸张,且间距十分近,鼻内的器官大都露在鼻孔的外面。这张图上马鼻子的表现手法,有可能与画论所记鼻子剪豁后,也就是所谓的“犁鼻”形象十分接近。

图3 《骑士猎归图》局部,浙江大学中国古代书画研究中心编:《宋画全集》第一卷·第七册,浙江大学出版社,2008年,第59页

董逌也详细记述了关于番马“裂耳”的情况,就此问题,他还专门咨询了虏人(与中原相对的民族称谓):

然儋耳俗破耳下引,其在夷狄有不可以理求者,此岂亦有为耶。然马残其耳,恐不止今北虏。尝见西南夷往时入马中国,亦时有焉。因求吴诸葛恪献马,先驺其耳。范慎谓:“岂不伤仁”,乃知马破其耳,于南夷亦或然也。[23]

董逌记载“残鼻”的原因:“余尝问虏人,谓鼻不破裂,则气盛沖肺。”[24]鼻子不剪破的话,则会影响马的肺活量。如若《东丹王出行图》中马匹表现的是“犁鼻”,那么,与《骑士猎归图》相比,“犁鼻”则表现得过于美观了,画家用省略鼻子外轮廓的方法来表现马的“残鼻”。

《东丹王出行图》中所绘七匹马的耳朵皆有明显被剪裂的特征(表5),“裂耳”这种特征是非常直观,并且易于识别的。

表5 《东丹王出行图》马耳朵

“裂耳”不止在北方少数民族中存在,这种现象同样存在于西南的少数民族地区。“耳不缺,则风抟而不闻音声”[25]。如果不将马耳朵剪裂,当马奔跑起来后,风在耳洞内聚拢,则会干扰马的听力。不论将马耳剪裂的原因是什么,总之“裂耳”这种现象,的确是存在于少数民族的番马之中的。

故《东丹王出行图》中番马的图像信息,尤其是画面中马皆“裂耳”这一特点,可以作为此画与胡瓌(或其传派)或张戡(或其传派)风格密切相关的一条重要的线索。

3.旁证:《解鞍调箭图》与《东丹王出行图》

在美国弗列尔美术馆,藏有一张传为张戡的《解鞍调箭图》(图4),此图为长方形(120.7×46.4cm),似为长条屏风中的一幅。此图共绘一人一骑,为人马休息状。马被解除鞍勒,正在地上打滚嘶鸣,十分兴奋。而射手则坐在地上休息,认真地调试手中的箭杆。人物与马的画工十分精细,是一幅难得的北宋人马画精品。 画上有“张戡”钤印一枚[26],后有清人伊念曾题跋:“北宋瓦桥张戡《猎骑图》。国初梁堂邨鉴藏,今在怀玉萧素邨太守处。汀州伊念曾题。”

图4 《解鞍调箭图》局部,浙江大学中国古代书画研究中心编:《宋画全集》第六卷·第六册,浙江大学出版社,2008年,第34页

事实上,还有一幅传为张戡作品的《猎骑图》[27](图5),此图亦为长方形,也似为屏风中的一幅。画面中共绘有三人三骑,此三人皆为策马奔驰状,后面两位马背上还驮有猎物(似为白色的天鹅)。三人驰骋在山丘之间,旁边有稀疏的林木,光秃的林木暗示了此场景为冬季或冬春之交的季节。有专家指出此图与南宋陈居中的作品极为相似[28],故在此不做重点讨论。

图5 《猎骑图》局部,出自http://www.asia.si.edu/SongYuan/F1909.160/F1909.160.asp

《解鞍调箭图》中有“尚书省印”[29],据何慧鉴先生考证,此印是北宋时期1080至1126年间用印[30],余辉认为此画虽不能断定为张戡的真迹,但可以确信出自北宋人之笔[31]。此画既然是传为张戡的作品,又可确认出自北宋人之手,故而便可以将其与《东丹王出行图》进行比对,看二者之间的风格异同。

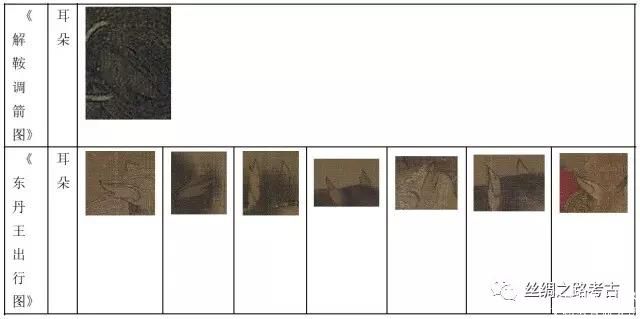

通过记载可知,张戡善画工笔番马,所作番马皆“犁鼻裂耳”,他比较注意突出这种特性。既然张戡所画番马,其独到处在于表现番马的鼻子和耳朵,故将传为张戡的《解鞍调箭图》与佚名的《东丹王出行图》的局部进行比较(表6、表7),以观两画在马匹表现上的异同。

表6 《解鞍调箭图》与《东丹王出行图》马耳朵局部比对

表7 《解鞍调箭图》与《东丹王出行图》马的鼻子、嘴、牙局部比对

通过两图局部的比对,就不难发现,上述二图中番马耳朵的造型、牙齿的表现以及在鼻子的轮廓线处理上皆有许多共性。另外,二图在人物衣纹及配饰线条的处理、整个马的外轮廓线以及马鬃线条的使用,尤其是鞍具云纹的形状处理上,都有很多相似的地方。

但据此将《东丹王出行图》划入张戡(或其传派)的名下,证据仍不够充分,因为《解鞍调箭图》是否为张戡的作品,还存在争议。但不过没有争议的是,《解鞍调箭图》出自北宋人之手,这或可为《东丹王出行图》的绘制年代,提供时代风格的依据。在作品简介中,波士顿艺术博物馆将《东丹王出行图》的绘制年代定为北宋时期(11-12世纪)。

经过比对,笔者认为《解鞍调箭图》与《东丹王出行图》虽未必是出自同一画家之手,但两幅作品似是出自有同一渊源传派的画家之手。

三、真正的番马与冒充的番马

根据董逌的观察,张戡所画的番马已与古人不同,“今戡于马非能考古为之” [32]。而董逌的评述中包含的最重要的洞见在于:

近世张戡作番马,皆以中国之马,犁鼻裂耳为之,是戡特见今幽州境上马如此。不知本中国之良,似于虏者随其形尔,非真番马也。[33]

足见张戡画此类番马并非自己向壁虚造,他笔下的马是以中国的马绘以“犁鼻裂耳”便冒充了番马。也就是说,张戡所冒充的番马,除了耳朵和鼻子来自番邦,马的体态和外形皆来自于中原。董逌的记述足以激起人们的好奇心,张戡所画冒充番马究竟是什么样,与真正的番马相比有什么不同呢?

董逌的观察显得极为重要,他提出了一个非常重要的问题,那就是番马画存在真假的现象,这个问题值得后世美术史探讨。他认为张戡的番马与胡瓌的不一样,唯有胡瓌所画才是真正的番马。

胡瓌生活在唐末五代胡汉交界的幽云地区,熟悉并了解少数民族的生活情况,他是以番马画著称的第一人,所画番马骨骼体状,富于精神[35]。《宣和画谱》所记御府藏有胡瓌的作品65幅[36],但到今天,事实上已无可靠的胡瓌作品传世。现美术史书籍多将故宫博物院所藏《卓歇图》定为胡瓌的代表作品。余辉认为《卓歇图》为金代的作品[37](图6)。此图虽不能定为胡瓌的原作,但胡瓌笔下的《卓歇图》作为此类题材的创作范本,对后世影响深远,故仍可从中一窥胡瓌绘画的面貌和风格。

图6 《卓歇图》局部,浙江大学中国古代书画研究中心编:《宋画全集》第一卷·第八册,浙江大学出版社,2008年,第75页

董逌断言,张戡是将中原的马再加上“犁鼻裂耳”便冒充番马了,就此而言,张戡所画非真正的番马。张戡会在画中强调番马“犁鼻裂耳”这种特征,用来表明自己画的是番马。那么,有没有留存下来可与之相较真正的番马呢?

既然“番马”用以指代少数民族的马匹,在现今没有可靠的(如胡瓌父子)传世番马画作品的情况下[41],使用时代较为可靠的墓葬壁画,将其作为评判番马画的标尺,则不失为一条有效可试的途径。然因绘画人员的水平与作品材质的差异,大多数人认为墓室壁画的水平是无法与卷轴画相提并论的。近年来,辽墓出土了大量鞍辔齐备的鞍马出行图,尤其是陈国公主墓的鞍马出行图值得重视,此墓因得到辽圣宗与仁德皇后的关照,其番马的绘制水平也比较高,基本可以作为契丹番马画的一个有效参考范本。

陈国公主墓处于辽代的中期,而此时也是契丹民族特色的人马画形成期[42]。现将《东丹王出行图》与陈国公主墓的番马进行比较(图7、图8),其相似点有:其一,马具尤其是鞍勒及鞧带的样式还是极为相似的。其二,陈国公主墓道东壁黄色马耳朵有剪开的豁口,与《东丹王出行图》一样,为“裂耳”。

图7 《东丹王出行图》局部,浙江大学中国古代书画研究中心编:《宋画全集》第六卷·第一册,浙江大学出版社,2008年,第26页。陈国公主墓道东壁的牵马出行图,孙建华《内蒙古辽代壁画》,文物出版社,2009年,第89页

图8 《东丹王出行图》局部,浙江大学中国古代书画研究中心编:《宋画全集》第六卷·第一册,浙江大学出版社,2008年,第26页。陈国公主墓道西壁的牵马出行图,孙建华《内蒙古辽代壁画》,文物出版社,2009年,第92页

不同点在于:第一,马的体态不同。《东丹王出行图》中马皆为高头大马,身材较为圆润,姿态比较优雅,身上毛色光华、干净且一尘不染,感觉充满了贵族气息,比较像今天马术表演用的马匹。而陈国公主墓的马匹,身形相对较小,身材矫健结实,没有华丽感,身上充满了野性,有桀骜不驯之感,与今天草原上的蒙古马种十分相似[43]。第二,马鼻子的造型与《东丹王出行图》上的完全不同。第三,马前额和马尾的扎系捆法不同[44]。

通过上述比对可知:首先,在陈国公主墓的壁画中,只有其中一匹马有“裂耳”,而另一匹则没有。这说明即使在契丹这样的游牧民族里,也并不是每一匹番马都要“犁鼻裂耳”;其次,《东丹王出行图》中所绘马匹体态过于优雅,贵族气息浓厚,与草原的马种在体态上差别很大,这充分暴露了画家对番马经过了一番理想化的处理。正如华梅所说:“我看此画是宋人画辽金事象,内中存有杂糅东北与西域的痕迹,或是笼统地按‘胡人’的概念去画。”[45]这也与董逌所记不谋而合,他认为张戡笔下的番马受到了当时幽州边境马的影响,他所绘的马是冒充的番马,不过是将中原的马加以“犁鼻裂耳”而已,他夸大了番马拥有的这个特点。

通过以上对真假番马的分析我们可以断定,绘制《东丹王出行图》的作者与张戡(或其传派)应有着非常密切的关系。

结 语

现今,我们所看到的《东丹王出行图》没有作者自己的署名和钤印。从几个残存半印来看,应该是被后世裁切过,裁切的内容是什么不得而知。

《东丹王出行图》画心加上卷后题跋的收藏钤印共计二十枚(附录一),画心上最早的钤印为北宋时期,这两方印分别是徽宗朝的“内府图书之印”和“双龙印”。此外,还有宋高宗时期的“御府图书”之印[46]。如若上面三方钤印都是真品,则此画是经过北宋以及南宋的官方收藏品,这对此画的断代提供了有利的信息,但这还需要进一步考证。卷后面的三段题跋均为明代人所写,都出自于明代的苏祐家族之手(附录二)。

当然,对此画的断代众说纷纭,莫衷一是。波士顿艺术博物馆将此画的年代定为北宋。谢志柳认为《东丹王出行图》为北宋末南宋初画,徐邦达认为此画恐是绍兴画院复制品[47]。余辉则认为《东丹王出行图》是介于金元时期的佚名作品,题材为10世纪辽国东丹王出行时的情形。同时,鉴于画家对鞍勒和服饰的熟悉程度,他还推测画家应是出自长期生活在北方上层的宫廷画家之手[48]。

本文的分析一方面基于《东丹王出行图》画面本身的信息,另一方面结合历代画论的记载,通过图像的比对,最后得出一个推断:佚名的《东丹王出行图》其作者很可能是北宋张戡(或其传派)的作品。

附录一:钤印

1.画面钤印

2.题跋钤印

附录二:题跋

第一段:该东丹王出行图也。叔子潢得自京师,其来历之详,图画之妙,意指之微,伯子濂、仲子澹品题发扬殆尽。潢更请有言,余惟有让之心,无让之迹,周太伯已亟为孔子所称,若东丹王者,太伯以后一人,宜君子所乐道而宝重之也。汝于手足之间,埙箎叠奏,自相友爱。规侮不以为忤,谈谐不以为虚,勉相承颜顺志,惟恐弗及。让之心迹两忘,人无间言,尤余所深喜而私幸者,季子浣方在辇下,潢将北上,携此可共识之。庚申中元日榖原山人书于颌孙堂。

第二段:东单王卷跋

辽太祖阿保机二子,长曰图欲,名倍;次曰尭骨,名德光。唐明宗天成元年丙戌,辽主灭渤海,改为东丹国,以倍为东丹王。其后淳钦皇后立次子德光。东丹王曰“我其危哉,不如适他国,以成泰伯之名,遂立石海上,刻石曰:‘小山压大山,大山全无力,羞见故乡人,从此投外国。’”携高美人载书渡海归中国。唐明宗长兴六年也。明宗赐与甚厚,赐姓李氏,名赞华,以庄宗妃厦氏妻之,拜怀化将军、节度使。东丹王通音律,工辽汉文章,善画本国人物及世传千角鹿图是也,详在辽史。谛观前卷,六人七马,潇散恬淡,俨然有轻千乘之国之意。衣纹步骤之工,姑在所略矣。八弟子长曩游京师,偶得前卷,相传为故司徒文敏李公物。今卷首印记似为不虚。一日出以示余,余惟大人总督塞下,八弟素习韬钤,有封狼居胥之志,赞画帷幄,斩获功多。荷圣天子轸念封疆之臣,宣力国家,廕(同“荫”)叙锦衣。大人以八弟戎马之劳,曰是在汝小子。八弟逊而不受曰:军功以长别也。余小子朝夕从事,不过奉大人指麾而已,何所知识,敢贪天功以为己功乎?大人重违其意,乃以长孙承廕,夫锦衣虽不足以当国王之尊,然国王,夷王也,锦衣,近臣也。以当世所歆艳而尊崇之,固有在此而不在彼者。八弟什袭珍藏,不啻拱璧,微意所锺,亦有不在于图画之美,而在于意气之同也。虽然,东丹王之让国,制于母后之私,有所为而为也。八弟之让廕,出于大人之公,无所为而为也。此志量之大小,人品之高下,又有不可同日语者矣。雨霁暑消,漫书卷末,俾子孙世守之。併(同“并”)有考于功名之际云。嘉靖庚申夏六月廿又九日鸿石山人兄濂子川甫书。

第三段:题东丹王出行图赠八弟

泰伯不逢首阳死,千载清风冼人耳。衣冠楚楚藏戈矛,让国乃属辽太子。小山势压大山移,中国君王召见时。骏马嘶风裘带缓。平生心事野云知,阿谁画史真神妙,写出素缣光照耀。休道难描让国心,寻常酋首非同调。吾弟天资逈绝尘,三十始解读鲁论。少年鲁让锦衣廕,道义岿然动缙绅。扫石杏花傍,钓鱼瓠子岸,满堂宾客侠气多。有时醉和南山粲,闲居图史葆清光。窗前却爱东丹王,叹倩画师描燕颔,掀髯一笑对胡床。仲兄澹漫笔。

在此文的写作过程中,张鹏老师、邵彦老师与胡光华老师给予了很多宝贵的意见,并得到了郑岩老师、康鹏老师、朱浒老师、丁丽华老师及徐胭胭学姐的帮助,在此表示真挚的感谢!

注释:

[1] 有资料显示在美国弗利尔美术馆藏有一卷题为《宋陈居中临东丹王还塞图》,有网络资料显示为明人摹本,此卷与波士顿本的人物构图完全一致,底本应是出自波士顿本,为白描勾勒,局部用淡墨渲染,在看不到高清图片和实物下,此图有待于进一步的考证。

[2] (宋)《宣和画谱》卷一三《畜兽叙论》,俞剑华标点注释,江苏美术出版社,2007年,第288页。

[3] (唐)朱景玄:《唐朝名画录》,收入于安澜编《画品丛书》,上海人民美术出版社,1982年,第86页。“李仲和、李衡、齐旻,俱能画番马,戎夷部落,鹰犬、鸟兽之类,尽得其妙。”

[4] 关于传世卷轴画中“马耳开裂”的形象,鉴于此文篇幅的限制,会在接下来的文章中进行详细的讨论。

[5] 王耀亭先生认为韩幹的《牧马图》出自于宋徽宗朝的摹本,出自画院画家之手。本文原发表于林柏亭主编:《北宋书画特展》,台北故宫博物院,2006年,第189-192页。

[6] 董逌,宣和中与黄伯思齐名,参余绍宋:《书画书录解题》,西泠印社出版社,2012年,第422页。

[7] (宋)董逌:《广川画跋》卷四·书胡瓌番马图,收入于安澜编《画品丛书》,上海人民美术出版社,1982年,第284页。

[8] 魏聪聪:《“契丹族”画家胡瓌小考》,《北方美术》2013年第2期。

[9] 番马为何要“犁鼻裂耳”?已有学者从功用和习俗两个角度进行了讨论:一是认为战争的需要;“可知将马匹耳鼻剪裂一事乃辽金民族驯养战马之风俗。再有就是马的‘犁鼻’的状貌,鼻孔颇大,其大小直接影响马匹的呼吸量及运动量。”出自张鹏《辽墓壁画研究》,第109页。另一种观点认为是由于“马瘟”。“我们分析‘梨鼻裂耳’特别是‘裂耳’,可能主要与防治马疾有关,如今北地马瘟仍有剪耳放血之习俗。”出自郑滦明:《关于辽墓“出行图”的考证》,《华夏考古》2004年第4期。笔者曾就“犁鼻裂耳”问题,咨询过一位以前的鄂伦春猎人,他说现在鄂伦春的马耳朵也会剪口,通常剪的都是骟马。第一可以用来做标记,与别人家的马做区分,第二可以治疗瘟疫。关于“犁鼻”,他说鼻子必须剪豁,这样有利于呼吸,马的肺活量也大,不知道张戡所生活的时代,“犁鼻裂耳”是否也是与此功用相同。

[10] (宋)郭若虚:《图画见闻志》卷四,俞剑华注,江苏美术出版社,2007年,第179页。

[11] (宋)《宣和画谱》,俞剑华标点注释,第202页。朔方人,北方人。

[12] (宋)郭若虚:《图画见闻志》卷四,俞剑华注,第179页。

[13] 也就是说张戡在熙宁七年(1074年)前后就已成名,但究竟其是少年、中年、还是晚年成名就不得而知了。

[14] (宋)《宣和画谱》,俞剑华标点注释,第202页。

[15] (宋)董逌:《广川画跋》卷六·书张戡番马收入于安澜编《画品丛书》,第301页。

[16] (宋)邓椿:《画继》卷八,黄苗子点校,人民出版社,2005年,第106页。

[17] (明)郁逢庆:《郁氏书画题跋记》,中国书画全书编纂委员会编《中国书画全书》(四),上海书画出版社,1992年,第673页。

[18] (明)郁逢庆《郁氏书画题跋记》,第673页。

[19] (宋)王溥:《唐会要》卷七二《马》载:“骨利幹马,本俗无印,惟割耳鼻为记。”中华书局,1955年,第1305页。

[20] (后魏)贾思勰著,缪啟愉校释:《齐民要术校释》)卷六,中国农业出版社,1998年,第386页。

[21] 如李公麟的《五马图》和宋摹本的张萱《虢国夫人游春图》等作品中马的鼻子都是有外轮廓的。

[22] 浙江大学中国古代书画研究中心编:《宋画全集》第一卷·第七册,浙江大学出版社,2008年,第59页。

[23] (宋)董逌:《广川画跋》卷六·书张戡番马,收入于安澜编《画品丛书》,第301页。

[24] (宋)董逌:《广川画跋》卷六·书张戡番马,收入于安澜编《画品丛书》,第301页。

[25] (宋)董逌:《广川画跋》卷六·书张戡番马,收入于安澜编《画品丛书》,第301页。

[26] Freer Gallery of Art :”Removing the saddle and inspecting the Arrows”, http://www.asia.si.edu/songyuan/contents.asp, F1916.526.弗列尔美术馆在这幅作品的简介中认为“张戡”钤印为作伪,感谢吴垠帮忙查找资料!

[27] http://www.asia.si.edu/SongYuan/F1909.160/F1909.160.asp

[28] 余辉:《两千年画马》,上海书画出版社,2014年,第98页。

[29] 关于“尚书省印”,可参见彭慧萍:《存世书画作品所钤宋代“尚书省印”考》,《文物》2008年第11期。

[30] 转引自余辉:《两千年画马》,第84页。

[31] 余辉:《两千年画马》,第84页。

[32] (宋)董逌:《广川画跋》卷六·书张戡番马,收入于安澜编《画品丛书》,第301页。

[33] (宋)董逌:《广川画跋》卷四·书胡瓌番马图,收入于安澜编《画品丛书》,第284页。

[34] (宋)董逌:《广川画跋》卷四·书胡瓌番马图,收入于安澜编《画品丛书》,第284页。

[35] (宋)刘道醇:《五代名画补遗》走兽门第三·胡瓌,收入于安澜编《画品丛书》,上海人民美术出版社,1982年,第101页。“予观瓌之画,凡握笔落墨,细入毫芒,而器度精神,富有筋骨,然纤微精致,未有如瓌之比也。”

[36] (宋)《宣和画谱》,第197页。

[37] 余辉:《卓歇图卷考略》,《美术》1990年第2期。余辉认为此图“属金初之作,与契丹胡瓌无涉。”

[38] (宋)董逌:《广川画跋》卷四·书胡瓌番马图,收入于安澜编《画品丛书》,第284页。

[39] 䮂䮧:指蕃中马也。

[41] 董逌认为“唯胡瓌可以马校之”。(宋)董逌:《广川画跋》卷四·书胡瓌番马图,收入于安澜编《画品丛书》,第284页。

[42] 董新林:《辽代墓葬形制与分期略论》,《考古》2004年第8期。

[43] (宋)王溥:《唐会要》卷七二《马》(第1308页)记载了契丹马的形貌特征为:“其马极曲,形小于突厥马,能驰走林木间。”

[44]《东丹王出行图》马的前额为散开状,陈国公主墓马的前额马鬃,皆捆绑成一个辫子状,这一特点在其他辽墓的牵马图上也是一致的。辽代早期的宝山M1号墓中的牵马图上,马前额的鬃毛为散开状,后期的库伦M1、M6、M7号墓,及滴水壶辽墓等皆为扎成辫子状。《东丹王出行图》是用马尾自身的毛在马尾中间的位置打结,系呈一个结,马尾尖分成两绺分布在结的两侧。陈国公主墓的马尾则是直接在马尾中下部用绳子一圈圈地捆绑着,与马前额的鬃毛相似。

[45] 华梅:《华梅谈服饰文化》,天津人民美术出版社,2001年,第31-32页。又见于华梅:《灵动衣裾——华梅眼中的服饰文化》,天津古籍出版社,2007年,第16-17页。

[46] 关于内府图书之印、双龙印及御府图书三方印还有待于进一步的考证,在后面的文章中将重点对此画的流传及钤印进行深入的讨论。

[47] 《访美所见书画录》著录,转引自韩刚、黄凌子著:《中国古代物质文化史·绘画·卷轴画:宋》,开明出版社,2013年,第331页。

[48] 余辉《两千年画马》,第126页。

[49] 此印咨询过很多人,但都未能识别,后咨询北京大学讲授战国文字的董珊老师,他认为是“诸城韩禹印”这几个字,但是不能确定是否准确,有待进一步考证。

编者案:本文原载于《中国美术研究》第18辑,第55-65页;此文行文略有改动,引用请据原文。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com