唐代護法神式鎮墓俑試析[1]

(復旦大學文史研究院 李星明)

本文僅對唐代墓鎮墓神煞俑組合中成對的鎮墓武士俑的變化及其宗教因素進行探索。大約從北魏後期開始,具有中亞和印度宗教文化特點的守護神的形象出現在北方鮮卑、漢族貴族墓葬和入華粟特人、罽賓人墓葬之中,到唐代高宗時期,墓葬中的鎮墓武士俑已然呈現為當時佛教藝術中流行的護法神形象,在表現材媒和方式亦不同於北朝後期、隋代及唐初墓葬中的守護神或護法神圖像,這是一種值得注意的文化現象。本文還試圖分析唐代佛教護法神式鎮墓武士俑形象的來源,旨在觀察佛教文化因素向中國本土化喪葬文化的滲透和世俗化的具體狀況。

一、關於唐代鎮墓神煞名目考證的回顧

隋唐墓葬明器中的俑和動物、建築、器具等模型,可以按照性質分為神煞和象生兩大類。神煞類用於鎮墓厭勝,包括俗稱的鎮墓獸、鎮墓武士俑、十二生肖俑、雙人首蛇身俑、人面鳥以及其他靈獸;象生類用於模擬或象徵墓主生前世界中的侍衛、儀仗隊、樂舞伎、侍婢、畜禽、屋室、用具等。這些明器在一座墓中種類的變化,數量的多少,體量的大小,品質的優劣,取決於墓主人的身份等級、禮儀規制、葬時際遇、經濟實力、區域風俗等因素。唐代文獻對喪葬明器的記載已經顯示出對神煞類和象生類的區分。《唐六典》卷二十三〈甄官署〉言:

凡喪葬則供其明器之屬,(別敕葬者供,餘並私備。)三品以上九十事,五品以上六十事,九品已上四十事。當壙、當野、祖明、地軸、誕馬、偶人。其高各一尺;其餘音聲隊與僮僕之屬,威儀、服玩,各視生之品秩所有,以瓦、木為之,其長率七寸。[2]

《大唐開元禮》卷三〈序列下•雜制〉言:

凡明器,三品已上不得過九十事,五品已上六十事,九品已上四十事。四神駞馬及人不得過一尺餘,音樂鹵簿等不過七寸。三品已上帳高六尺,方五尺;女子等不過三十人,長八寸;園宅方五尺,奴婢等不過二十人,長四寸。五品已上,帳高五尺五寸,方四尺五寸;音樂僕從二十五人,長七寸五分;園宅方四尺,奴婢等十六人,長三寸。六品已下,帳高五尺,方四尺,音樂僕從二十人,長七寸;園宅方三尺,奴婢十二人,長二寸。[3]

《唐會要》卷三十八〈葬〉言:

[元和]六年十二月條流文武官及庶人喪葬。三品以上,明器九十事,四神十二時在內……五品以上,明器六十事,四神十二時在內……九品以上,明器四十事,四神十二時在內……以前明器,並用瓦木為之,四神不得過一尺,餘人物等不得過七寸……庶人,明器一十五事……四神十二時各儀,請不置,所造明器,並令用瓦,不得過七寸。[4]

又言:

會昌元年十一月,禦史台奏請條流京城文武百寮及庶人喪葬事。三品以上……不得過一百事,數內四神,不得過一尺五寸,餘人物等不得過一尺……五品以上……不得過七十事,數內四神,不得過一尺二寸,餘人物不得過八寸……九品以上……明器不得過五十事,四神不得過一尺,餘人物不得過七寸……工商百姓諸色人吏無官者,諸軍人無職掌者……其明器任以瓦木為之,不得過二十五事,四神十二時並在內,每事不得過七寸。[5]

從上述文獻中,可以看到神煞類有當壙、當野、祖明、地軸、四神、十二時等名目,象生類有誕馬、偶人、音聲隊、鹵簿、僮僕、女子、奴婢、威儀、服玩等名目,神煞類一般均比象生類尺寸大。文獻中的象生類明器,在隋唐墓葬出土的以現實人物和器具為依據的各種俑和模型中可以很容易找到對應者。關於文獻中的神煞類的名目與墓葬中出土的神煞明器的對應,其中十二時與十二生肖俑的對應一目了然,而對於當壙、當野、祖明、地軸、四神等名目的探索,學者們或根據文獻記載,或對照考古發掘所獲帶有題銘的神煞俑和圖像,已經做出有見地的探討。

王去非早在二十世紀五○年代根據上述文獻與唐墓中常見的鎮墓神煞組合的比對,認定「四神」是對「當壙」、「當野」、「祖明」、「地軸」的統稱,並確認兩件鎮墓武士俑和兩件鎮墓獸就是當壙、當野、祖明、地軸。他還在注釋中進一步推測兩件鎮墓武士俑為當壙、當野,兩件鎮墓獸為祖明、地軸。[6]爾後在二十世紀六○年代,徐蘋芳根據金元時期成書的《大漢原陵秘葬經》的記載,認同王去非將兩件鎮墓武士俑定為當壙、當野的觀點,並指出《秘葬經》說明當壙、當野為人形,但對「祖思、祖明、天關、地軸在宋元墓中究系何種明器,則未敢臆測」。[7]另外,室山留美子曾在其論文《「祖明」と「魌頭」——いわゆる鎮墓獸の名稱をめぐって》[8]中援引《太平廣記》卷三七二「蔡四」條借說鬼的故事言墓葬中最大的人形明器為「當壙」的記載,[9]天寶四年(745)蘇思勖墓誌中也有「列當壙之器」的語句,[10]據此,更加肯定了「當壙」、「當野」為唐人對兩件鎮墓武士俑的稱謂。關於「當壙」、「當野」名稱的含義, Janet Baker 曾經將它們分別譯為 「protector of the burial vault」和「protector of the burial ground」, 應該說十分準確地表達了其含義。[11]「當壙」、「當野」二詞中的「當」為守衛抵禦之義,「壙」、「野」分別指墓室和墓地,「當壙」、「當野」意為墓葬的守護神。

二○○三年張文霞、廖永民撰文提到一九八六年河南省鞏義市康店鎮磚廠唐墓和一九九八年鞏義市第二造紙廠基建工地一號唐墓分別出土一件背後有墨書「祖明」的獸面鎮墓獸,證實了王去非關於兩件鎮墓獸之一是祖明的推測。[12]另外,一九九九年在陝西西安市西郊醴泉坊唐代三彩窯址出土的一塊陶片刻有「天寶四載……祖明」,也是一個證據。[13]

一九七六年廣東海康縣元墓出土一批磚刻墓葬神煞,均有榜題,有十二地支和「青龍」、「白虎」、「朱雀」、「玄武」、「蒿理(里)父老」、「金雞」、「玉犬」等,其中一塊磚刻兩個尾部交纏在一起的人首蛇身神煞,榜題為「勾陳」,另一塊磚刻雙人首共一蛇身的神煞,榜題為「地軸」,簡報認為南方五代以來墓葬出土的雙人首蛇身俑與此相同,均應該是「地軸」俑。[14]河北省宣化張恭秀墓和張世古墓前室南壁上方左右各繪一個雙人頭蛇身神煞,門兩側繪老人、女子、雞和犬,[15]雖然沒有榜題,但也應是「蒿里父老」、「金雞」、「玉犬」之類。謝明良根據廣東省海康縣元墓中的「地軸」形象,推定山西唐代墓葬出土的雙人首蛇身俑應屬「地軸」。[16]一九七六年發掘的朝鮮平安南道大安市德興里高句麗廣開土王永樂十八年(408)的壁畫古墳前室穹頂北坡的北斗星之下繪有一雙人首蛇身的神煞,四足,肩部似有翅狀鬣毛,雙首向兩側昂起,身軀略微下垂,呈U形,旁邊有墨書「地軸一身兩頭」的榜題。[17]一九七四年出版的日文版《韓國美術全集.4.壁畫》發表了朝鮮平安南道殷山郡北倉里五世紀的天王地神塚的壁畫摹本,其中北壁上方繪有一雙人首蛇身神煞,頸後生短鬣毛,有四隻龍腿,身軀向上拱成圓弧形,兩首戴冠相對,兩首上方有墨書「地神」。[18]這兩處高句麗前期的墓葬中的壁畫雙人首蛇身神煞及其墨書表明在十六國晚期和北朝早期就已經流行這種名為「地軸」的神煞,已經傳到高句麗的腹地,並且有別名,透露出這種神煞是位於北方的地祇。這種位於墓室北壁的雙人頭蛇身神煞圖像在大同市郊區新添堡遼天慶九年(1119)劉承遂墓中也能看到。[19]北朝時期墓葬中出土雙人首蛇身俑目前僅見於山東淄博北齊崔博墓,[20]可與朝鮮德興里墓和北倉里墓中的壁畫「地軸」和「地神」圖像相互印證。這兩座墓的「地軸」和「地神」圖像與廣東海康元墓磚刻「地軸」在時間上相隔約九百年,在空間上相距數千里,但是形象基本相同,可見其在喪葬神煞系統中的生命力。雖然在唐代墓葬中尚未發現帶有「地軸」題名的神煞俑或圖像,仍然可以斷定山西、河南、河北、陝西、遼寧、湖南等地唐代墓葬出土的雙人首蛇身俑是繼承北朝的傳統,並且一直延續到元代,確定這種神煞為「地軸」應該沒有問題。二○○六年白彬根據宋元時期道教神宵派文獻論述「地軸」俑為雷神俑之一種,功用在於「煉度幽魂」。[21]二○一二年沈睿文進一步认为其与人面鸟身俑、人面鱼身俑、仰观俑、跪拜俑、迎謁俑、持笏俑、十二生肖俑等神煞俑一同是雷法出行的图像组合。[22]王去非以為人面獸身鎮墓獸為「地軸」,其實,除了人面獸身鎮墓獸與雙人首蛇身俑的共同之處均是人首與動物身軀結合之外,兩者形象區別很大,而且在山西、湖南等地唐墓中兩者有共出現象,關於人面獸身鎮墓獸的名目尚需要將來更多新考古資料來探究。

以上簡要回顧了關於唐代明器中鎮墓神煞名目的考證,唐代文獻所稱謂的「當壙」、「當野」源於北朝中後期已經成為喪葬明器中固定種類和組合的鎮墓武士俑,但是在唐代唐高宗時期其造型很快轉變成當時流行的佛教造像中天王等護法神的形象,本文旨在討論這種護法神式鎮墓俑形成的具體過程及其形象特徵與身份的來源。

二、北朝至唐代前期守護神或護法神形象作為鎮墓神煞在表現形式上的轉變

根據已經發掘出土的材料來看,在北魏至唐代前期,一些鮮卑或漢人貴族官員墓葬的墓室甬道口兩側、墓室門口兩側的壁面和石墓門門扇上出現具有明顯佛教守護神或護法神形象特徵的門衛圖像。

一九九二年發掘的山西省懷仁縣縣城北郊北魏墓甬道南端東西兩壁各有一壁畫守護神,殘損較甚,頭髮向上飄舞,四臂,上身赤裸,肩披帔巾,腰系短裙,手持長柄兵器和金剛杵(圖1);東壁者足踏臥牛,西壁者下方有一類似地天的女性形象雙手托舉其雙足。[23]

圖1 山西省懷仁縣縣城北郊北魏墓甬道南端東壁守護神壁畫

二○○九年發掘的山西省大同市文瀛路北魏平城時期一號墓甬道東壁存有一壁畫守護神,捲髮,面龐圓潤,彎眉廣目,耳朵尖而大,戴耳環和項圈,額頭中央有一目豎立,赤裸上身,左肩斜挎絛帶,肩披帔巾,腰系短裙,跣足,右手持長柄兵器,左手執金剛杵(圖2)。[24]

圖2 山西省大同市文瀛路北魏一號墓甬道東壁守護神壁畫

二○○九年發掘的山西省大同市城區南端雲波里路中段北魏墓的墓室門南側殘存壁畫圖像,「在兩根紅色柱之間可見一人赤足裸腿,身體左側有垂飄的藍色帔帛,兩足之間有一朵紅色三葉忍冬和一朵藍色三葉忍冬向兩側舒展,中間伸出一朵圓的蓮花,周邊在紅彩之上墨繪蓮瓣。」[25]此殘存的人物形象十分高大,如果畫面完好,應佔據紅色彩繪額枋和左右立柱的大部分空間,腿部上方還可見短裙的邊緣,應屬於守護神類型的圖像(圖3)。墓室門北側相對的壁面完全毀壞,原本應有對應的類似圖像。

圖3 山西省大同市城區南端雲波里路中段北魏墓墓室門南側守護神壁畫殘跡

二○一一年發掘的陝西省靖邊縣統萬城遺址附近北魏晚期至西魏時期的壁畫墓(八大樑M1)墓室門口兩側各繪有一壁畫守護神,高鼻廣目,有鬍鬚,頭頂挽髮髻,赤裸上身,肩披帔帛,下身穿裙帔褲,帶手鐲和項圈,一手握拳於腹前,一手握拳高舉,身旁繪有大朵蓮花數枝(圖4)。[26]

圖4 陝西省靖邊縣統萬城遺址附近八大樑M1墓室門旁守護神壁畫

陝西省靖邊縣文物管理所收藏的北朝至唐代的石墓門的兩扇門扉正面各飾有一彩繪貼金浮雕守護神,相向而立,均深目高鼻,八字鬍,頭帶飾有新月的束帶狀冠,腦後兩側有飄帶,身穿翻領長袍,腳著長筒靴,手持三叉戟,腰佩環首刀,站立在岩石之上(圖5)。[27]

圖5 陝西靖邊出土彩繪貼金浮雕石墓門

陝西省三原縣陵前鎮焦村貞觀五年(631)李壽墓石椁門内兩侧各有一線刻守護神,均頭戴寶冠,有頭光,身穿鎧甲,下身圍戰裙,著長筒靴,足踏一夜叉。[28]

陝西省楊陵區楊村鄉張家崗村萬歲登封元年(696)李無虧墓石門兩扇門扉正面各刻有一守護神,均濃眉大眼,有短頾,身穿鎧甲,披膊作獸首含臂狀,腰間束帶,跣足,腳踏夜叉。左邊門扇守護神頭戴雙翼兜鍪,右手握拳於腹側,左手持三叉戟;右邊門扇守護神頭戴寶冠,戴耳环,右手握短刀於腰間,左手握拳於胸前(圖6)。[29]

圖6 陝西省楊陵區楊村鄉張家崗村出土武周李無虧墓石墓門(線摹圖)

另外,北朝後期至隋代,入華粟特人墓葬出土的石槨、圍屏石榻、石門上也雕刻有成對的宗教守護神形象。

河南省安陽北齊墓出土的雙闕圍屏石榻[30]的底座正立面兩側的各有一個守護神,均頭戴寶冠,有頭光,戴耳環,身穿鎧甲和短裙,肩披帔巾,一手叉腰一手持三叉戟,腳踏雙獅(圖7)。

圖7 北齊,河南省安陽出土北齊雙闕圍屏石榻底座左端守護神浮雕

紐約大都會博物館(New York, Metropolitan Museum of Art)曾展出一件私人收藏的漢白玉石榻底座(圖8),Annette L. Juliano和Judith A. Lerner認為其與日本滋賀縣Miho博物館藏北齊圍屏石榻的圍屏和門闕原本是一套的。[31]此石榻座的正立面兩側各刻有一個四臂守護神,頭戴雙翼新月托日冠,戴耳環,赤裸上身,肩披帔帛,下身系短裙,腳踏長筒靴;一雙手臂上舉,分別持三叉戟和金剛杵;另一雙手臂向下捉住一個小鬼頭髮持劍作刺殺狀;腳下還踩著另一個小鬼。

圖8 New York, Metropolitan Museum of Art藏北齊雙闕圍屏石榻底座

據張慶捷介紹,紐約大都會博物館還藏有一件北齊石榻座,[32]形制與前述圍屏石榻座接近,兩側亦各刻有一個守護神,均赤裸上身,肩披帔帛,下身系短裙,腳著長筒靴,捉住一小鬼作刺殺狀。左邊守护神頭髮上豎,額頭束帶;右邊守护神頭戴圓帽。

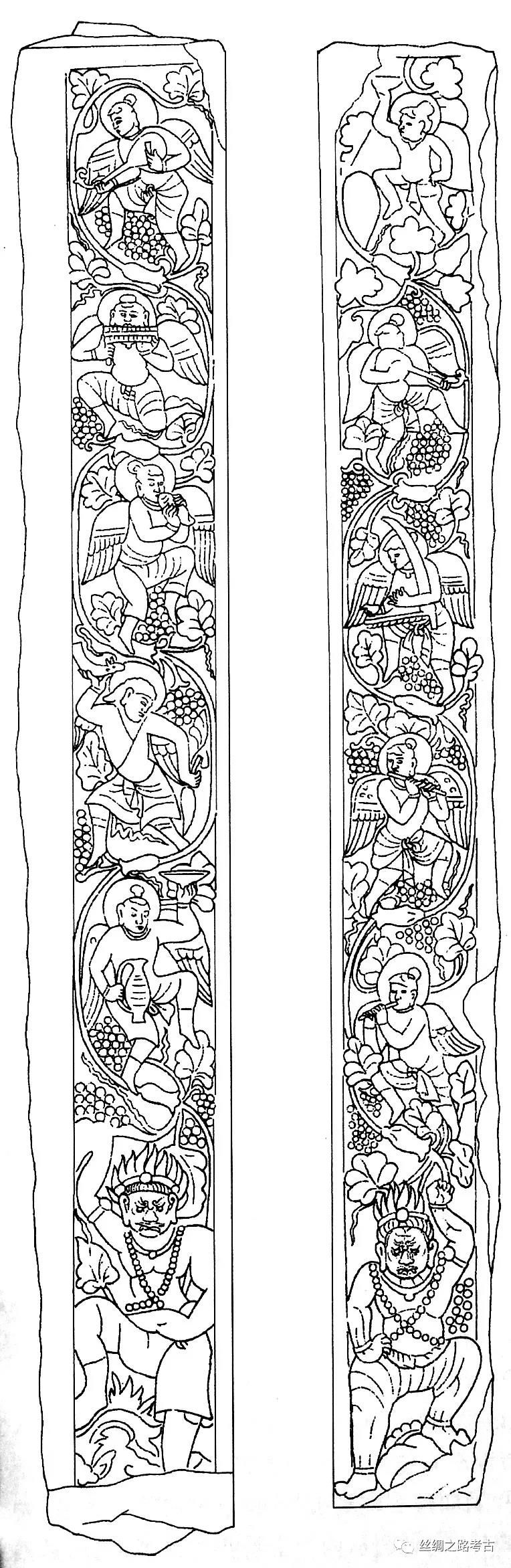

圖9 西安市未央區井上村東出土北周史君墓石門框(線摹圖)

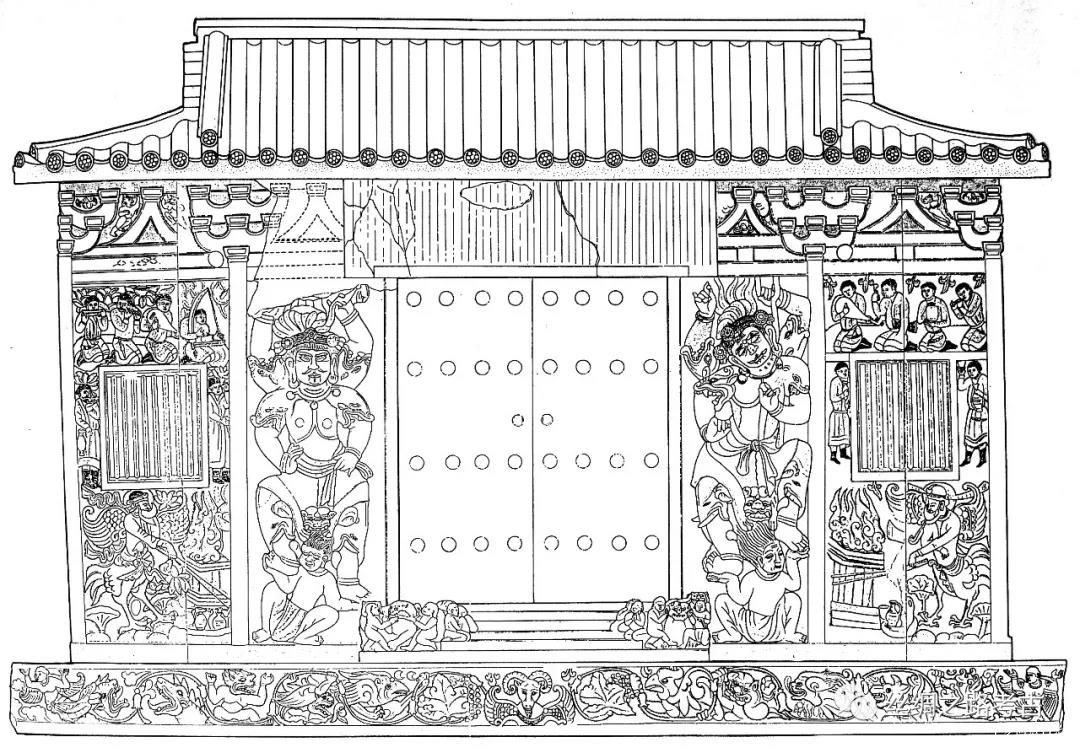

二○○三年在西安市發掘的北周大象元年(579)史君墓石門框和石槨上均有守護神的形象。[33]石墓門兩側的門框下端個刻有一個守護神,面目猙獰,嘴露獠牙,均赤裸上身,戴項圈和臂釧,雙肩斜挎串珠,頭上束帶,頭髮呈火焰狀豎起,一手叉腰一手上舉,一足直立一足踏山石(圖9)。石槨正面(南壁)門兩側各有一浮雕守護神,均頭戴寶冠,大耳垂肩,戴耳環和項圈,頭髮呈火焰狀向上飄舞。身穿貼身甲,腰系絛帶。下身所著兽皮裙正面下方有一獸面和一對獸爪,这种短裙亦见于粟特片治肯特(Pendjikent)。手腕腳腕皆戴鐲子,四臂,跣足,四臂袖口作獸首含臂狀,一雙腿褲口為象首含腿狀。門左側守護神前兩臂抬於胸前,後兩臂上舉,其中一手持戟。門右側守護神前雙臂置於腰間,後兩臂上舉,其中一手捋一束頭髮。二守護神腳下均有一豎髮著短裙的小鬼呈蹲坐姿態雙手托舉守護神的腳(圖10)。

圖10 西安市未央區井上村東出土北周史君墓石堂南壁(線摹圖)

二○○七年河南省登封市出土的隋開皇九年(589)安備墓圍屏石榻[34]底座與安陽出土的圍屏石榻、Miho博物館和紐約大都會博物館收藏的圍屏石榻的底座形制相似,右端刻有一守護神,面目安詳恬適,頭戴寶冠,腦後飄帶飛舞,頭髮披肩,長髯垂胸,戴耳環、項圈和手鐲,上身赤裸,肩披帔巾,配飾瓔珞,腰間束銙帶,下著裙帔帛褲,跣足,雙腳交叉站立在圓形波斯毯上,左手叉腰,右手持三叉戟(圖11)。底座左端殘缺,推測也應刻有與右端對稱的守護神。

圖11 河南省登封市出土隋安備墓石榻底座右端守護神雕刻

一九九九年山西省太原市晉源區王郭村隋開皇十二年(592)虞弘墓出土的石槨[35]底座前壁下欄兩側各刻一側面相向而立的守護神,深目高鼻,長髯垂胸,身穿圓領長袍,肩披帔巾,腳著長筒靴,一手置於胸前,一手持長柄兵器,其神格標誌是雙翼冠飾和頭光(圖12)。

圖12 隋,山西太原隋虞弘墓石槨底座正面(線摹圖)

除了這些入華粟特人墓的石葬具和石墓門之外,二○○五年在西安市北郊南康村發現的北周保定四年(564)的罽賓國婆羅門後裔李誕墓[36]出土的匣式石棺前檔假門兩側各刻有一個守護神,均有頭光,高鼻捲髮,頭髮束於頂部略向後,腦後捲髮下垂,戴手鐲和項圈,上身赤裸,肩披帔巾,腰系短裙,跣足,立於蓮蓬之上,一手叉腰一手持戟。右側守護神右臂戴有臂釧(圖13)。

圖13 西安市北郊南康村出土北周李誕墓石棺前檔(線摹圖)

除了上述入華粟特人和罽賓人墓葬之外,漢人墓葬出土的石棺也見有刻守護神的例子。例如,一九六四年發掘的隋開皇二年(582)李和墓[37]出土的匣式石棺前檔假門兩側各刻有一個守護神,頭戴兜鍪,身穿皮甲,要系短裙,腳穿髙靿靴,一手叉腰一手持長戟,足下踏臥獸(圖14)。

圖14 陝西省三原縣雙盛村出土隋李和墓石棺前檔(拓本)

根据上述墓葬中的守護神圖像可以歸納出相互關聯的幾種情況:

一、目前所見具有守護神圖像的北朝墓葬以山西省懷仁縣縣城北郊北魏墓、山西省大同市文瀛路北魏一號墓和大同市城區南端雲波里路中段北魏墓為最早,屬於北魏平城時期,而且均位於平城京畿地區。北魏孝文帝遷都洛陽之前自太武帝始與西域諸國交往日趨頻繁,印度佛教文化經中亞更加順利地傳入中土。這三座墓中壁畫守護神的造型特徵和配飾多與印度神祇或中亞粟特地區融合了波斯和印度因素的神祇類似,諸如深目高鼻、赤裸上身、跣足、三目、四臂、S狀身軀、耳環、項圈、鐲子、臂釧、帔帛、踏獸踏小鬼(地天)等等,甚至繪畫方式也呈現印度和希臘的因素。陝西省靖邊縣統萬城遺址附近壁畫墓(八大樑M1)被初步推定屬於北魏晚期至西魏時期,仍具有濃重的印度色彩,只是畫法更接近中土的白描手法。

二、這些具有守護神圖像的墓葬,北魏時期的集中在平城和統萬城附近,由於未見墓誌,墓主族屬不能確定,推測為鮮卑貴族的可能性較大,守護神均以壁畫形式配置在墓門或甬道兩側,與雲岡石窟和龍門石窟北魏時期的護法神形象類似。北齊北周時期的分佈在長安和鄴城附近,墓主為入華粟特人和罽賓人,守護神主要雕刻在圍屏石榻、石槨底座上和石棺前檔上,個別刻在石門墓的門框上。隋唐時期的則分佈在長安、太原和登封(距洛陽不遠),墓主為漢人和入華粟特人或崇信祆教的胡人,守護神雕刻在石墓門門扇上和石榻、石槨底座上,以及石棺前檔上。靖邊縣文物管理所收藏的石墓門,屬於搶救性收藏,墓葬沒有正式發掘,墓中有無墓誌不明,介紹者尹夏清推測其年代在北周末至唐代初年,[38]門扇雕刻的守護神,貼金彩繪,形象與服飾多有中亞因素。從這些墓葬分佈地來看,均是北魏到唐代的政治文化中心和重地,或是西域與中土的商貿通衢,是入華粟特人和突厥人等胡人聚居的地方,也是佛教擁有廣大胡漢信眾的區域。

三、安陽、Miho博物館、紐約大都會博物館、安備墓等入華粟特人墓葬圍屏石榻或具有祆教文化因素的圍屏石榻的底座,形制近似。底座上沿為橫向連續的蓮瓣紋和圍以小聯珠的橢圓紋。底座中央為聖火壇和人身鷹足祭司、飛天等圖像。聖火壇兩側各有一壼門,壼門內雕獅子或帶頭光手托寶珠的神祇。兩壼門上方有三至五個聯珠圓圈紋或四個小龕,聯珠圓圈紋內或小龕內為翼馬、翼鹿、翼羊、獸頭、伎樂等。兩壼門的外側即底座的兩端則是守護神形象。其中Miho博物館、紐約大都會博物館石榻底座的守護神作刺殺小鬼狀罕見於中土佛教護法神圖像,如果從祆教教義的角度理解,應是對黑暗勢力或惡勢力鎮壓的直觀表現。所有這些圖像在整個底座正立面構成了一個以聖火壇為核心的祆教聖火祭拜儀式。虞弘墓石槨底座的圖像雖然分為上下兩欄,但是圖像程式和要素與這四個圍屏石榻底座類似。上欄是六個小龕,每個小龕內為兩個樂舞或飲酒人物圖像。下欄中央為聖火壇和人身鷹足祭司;聖火壇兩側壼門未鏤空,內有兩個飲酒人物;兩壼門外側為守護神。史君墓石槨正立面即南壁圖像與前述圍屏石榻或石槨底座正立面的圖像配置差異較大,這是由於石槨仿木構殿堂樣式所造成的。中間的石門成為核心,兩次間的浮雕守護神與石門大致等高,十分高大突出。石門下階梯兩端各有兩個獅子和四個捲髮童子。兩再次間的中央為直欞窗,窗下方為聖火壇和人身鷹足祭司,窗兩側各有一飲酒人物,窗上方為四個樂伎。儘管如此,史君墓石槨南壁圖像元素與前述石榻或石槨底座正立面的圖像元素仍然大致相同。可見,這六件石葬具上圖像元素為相當統一的聖火祭拜儀式,顯示出入華粟特人的聖火崇拜觀念與中土葬具樣式相結合的一致性。

四、北周史君墓石門框和石槨守護神、李誕墓石棺前檔守護神、隋代安備墓圍屏石榻底座守護神,形象亦多印度特徵。但是史君墓石槨守護神的獸皮短裙和獸首含臂,安備墓石榻守護神的銙帶和小圓毯,則屬於中亞文化,可以在粟特地區發現的六世紀至七世紀的壁畫中看到。安陽石榻底座、紐約大都會博物館展出與Miho博物館所藏石榻有關的底座以及紐約大都會博物館所藏另一件石榻座的守護神形象雖然具有明顯的印度特點,但是新月托日冠飾、圓帽、鎧甲、長筒靴均屬於中亞和薩珊波斯文化。靖邊縣文物管理所藏石墓門門扉守護神和虞弘墓石槨底座守護神穿袍服、長筒靴,戴新月冠裝飾或雙翼冠,服飾則主要是中亞和波斯樣式。

五、隋開皇二年(582)李和墓石棺前檔守護神、唐貞觀五年(631)李壽墓石門門扇背面守護神以及武周萬歲登封元年(696)李無虧墓石門守護神的形象顯示出在綜合印度、中亞、波斯等域外文化的基礎上的本土化傾向,與同時期的佛教石窟中的天王等護法神相同。

概言之,這些具有域外文化特徵的守護神圖像,主要是作為佛教中的護法神圖像在當時的中国北方流行起來的。深受佛教濡染的鮮卑人和漢人貴族,將護法神圖像配置在墓葬中,代替漢代以來的門衛圖像用來驅邪鎮妖。中亞粟特原本就是波斯、希臘、羅馬、印度、突厥與當地文化交融的地區,祆教、佛教、摩尼教等並存,入華粟特人將他們的喪葬觀念與中土的葬俗和葬具結合時,在表現聖火祭拜儀式圖像序列中使用形象類似的守護神也很自然。到了隋代和唐代初期,逐漸趨於本土化的佛教護法神圖像如天王像等,不時地出現在石墓門上和石棺上。實際上,北朝、隋代和唐代初期石窟和寺廟中的佛教護法神形象的演變,亦在一定程度上反映在這些墓葬中的守護神形象上面。

配置於墓室門口或甬道兩側的護法神壁畫和石墓門、石槨門、石棺前擋假門兩側的護法神雕刻應是直接模仿石窟門口或寺廟大門兩側配置護法神的做法。李誕墓石棺前檔假門完全是北朝後期佛教石窟門和龕門流行的樣式,兩側有覆蓮座的立柱,門額為飾有忍冬紋的桃形拱狀。李和墓石棺前檔假門兩側雖無覆蓮座立柱,但是門額也是桃形拱狀。虞弘墓石槨的門額亦作桃形窟龕門額的樣式。靖邊縣統萬城遺址附近壁畫墓(八大樑M1)最能說明這種情況,此墓墓門外側在生土上雕刻仿石窟門的造型,大半損毀,僅存左側一部分。門側為向上收分的彩繪紅色圓柱。頂部為拱形,以墨色和紅彩繪出火焰紋。拱門上方還殘存一個天人的腿部和飄舞的帔帛(圖15)。這種在墓葬中模仿佛教石窟門或龕門的做法是一種具有宗教情懷的隱喻,意在框定出一個神聖空間。

圖15 陝西省靖邊縣統萬城遺址附近八大樑M1墓門

在墓葬明器系統中,自北魏中後期就已經形成了一對鎮墓獸和一對鎮墓武士俑的穩定組合,其中鎮墓武士俑一直到唐代貞觀年間基本上保持世俗甲胄武士的形象,大多一手按盾,一手作持兵器狀,挺胸直立,只是面部造型大多較為誇張,以示鎮墓俑的威嚴強悍。換言之,自北魏中後期到唐太宗時期,明器系統中的鎮墓武士俑與墓室門口或石葬具的守護神或護法神是墓葬中兩個不同而並行的門廳護衛圖像,一種是繼承中土古老的具有神巫性質的鎮墓厭勝傳統,一種則是源自外來佛教護持佛法和佛國淨土的宗教觀念。從眾多的考古實例來看,第一種在漢人和漢化較深的鮮卑人墓葬中連同相應的俑群被廣泛採用,而第二種則多見於胡風較甚的區域和時段中的貴族墓葬。北朝入華粟特人由於他們的文化傾向性便多選擇較為熟悉的第二種,而漢化日久的即使仍保留祆教信仰的粟特人也會選擇第一種,例如河南省洛陽龍門的安菩墓。[39]當然這種區別並不是截然的,實際的歷史狀況往往較為錯綜複雜。再以隋代開皇二年(582)李和墓為例,此墓石棺前檔佛教石窟式的假門兩側由佛教護法神守衛,但是緊挨著的兩側石梆側立面上分別刻兩個手持三叉戟身穿甲胄的世俗樣式的武士上下排列,好像是在協助護法神執行守衛任務。隨葬俑群中的鎮墓俑則是當時流行的一手按盾一手作持兵器狀的世俗樣式的鎧甲武士(圖16)。此墓中存在著兩種不同的護衛圖像的情況也正好反映了當時在墓葬中流行的不同傳統和觀念的祈禳方式,兩者並行不悖。具體到李和墓,暗示出墓主李和本人及其家屬受到其所處外來宗教與中土傳統相互交融的綜合文化場域的浸潤。

圖16 陝西省三原縣雙盛村出土隋李和墓鎮墓武士俑(線摹圖)

隨著時間的推移,墓葬中的這兩種源自不同文化的護衛圖像勢必會發生交融。到了唐高宗初年,鎮墓武士俑發生明顯變化,開始與同期佛教造像中的護法神或天王形象接近,形似護法神或天王的俑很快取代了傳統的世俗形象的鎮墓武士俑,成為高宗前期鎮墓俑的主流樣式(圖17)。到了高宗後期,鎮墓武士俑帶有岩石狀臺座者增多,而且出現了腳踏臥牛或夜叉的現象(圖18),與同時期佛教石窟造像和壁畫中的護法神或天王像完全相同。

圖17 寧夏固原南郊小馬莊村出土唐史道洛墓鎮墓武士俑

圖18 陝西禮泉縣煙霞鎮陵光村北冶姑嶺出土唐韋貴妃墓鎮墓武士俑

綜上所述,從北魏到唐代初期,墓室門口、石墓門和石葬具上出現佛教護法神圖像與鎮墓武士俑向佛教護法神形象轉變並不是同步的,鎮墓武士俑要晚許多。但是,當鎮墓武士俑轉變為佛教護法神形象時,墓室門口、石墓門和石葬具上就罕見佛教護法神圖像了,目前尚未發現武周以後的唐代墓室門口、石墓門和石葬具有類似佛教護法神的形象。自從唐高宗時期以後,護法神或天王樣式的鎮墓武士俑便成為鎮墓神煞組合中的穩定樣式。從北魏到武周時期,墓葬中借用佛教護法神形象從墓門壁畫和石墓門、石葬具雕刻的形式向明器系統中的鎮墓武士俑的形式轉換,表明佛教觀念和藝術圖像在中土喪葬活動中的一種世俗化,是一種潛在而重要的文化蛻變。

三、護法神式鎮墓俑身份來源試析

如第一節所述,根據唐代文獻記載和考古資料,學者們推定唐墓中一對佛教護法神式的鎮墓武士俑為「當壙」、 「當野」。雖然「當壙」、 「當野」的名稱與佛教沒有直接關係,但是依據流行於唐高宗至唐德宗時期的鎮墓武士俑的形象特徵來判斷,其形象來自佛教造像中的護法神或天王形象則無法否認。這些護法神樣式的鎮墓武士俑均身穿鎧甲,頭戴兜鍪或頭梳寶髻,披膊多作獸首含臂狀,立於岩石臺座之上,表情和動態也與同時期佛教石窟和寺院中的護法神類似和相同。高宗和武則天時期常見腳踏臥牛者,武周以後多見腳踏夜叉者。其中頭戴兜鍪和頭梳寶髻,或頭上飾有雙翼者,與佛教造像中的天王像相同,一般被認定是借用天王的形象(圖19、圖20)。在高宗和武則天時期,護法神式鎮墓俑還出現戴獅頭帽或虎頭帽者;從武周時期開始又出現兜鍪或寶髻上置有鳥形冠飾者。關於這兩種鎮墓武士俑借用何種佛教護法神的形象,仍然可以做一些探討。

圖19 陝西省乾縣乾陵出土唐章懷太子墓鎮墓武士俑

圖20 陕西省西安市長安區南裏王村出土唐鎮墓武士俑

對於雙翼冠,松本榮一[40]、田邊勝美[41]、孫機[42]等學者已經指明是西來文化因素,他們均認為與波斯薩珊朝諸王如卑路斯一世(PiroozⅠ,457-483)、庫斯老二世(ChosresⅡ,590-627)王冠上的雙翼冠飾有關。夏鼐在二十世紀五○年代就指出波斯薩珊朝錢幣上的國王王冠上的雙翼冠飾是太陽神或祆教之神韋勒斯拉格納(Verethragna)象徵。[43]後來李鐵生也有相同的看法。[44]其實,波斯薩珊朝國王的雙翼冠飾的來源可以追溯到古代西亞流行的翼碟神徽(winged dish),而這種翼碟神徽最初是從埃及傳到西亞的,通過敘利亞人在赫梯人中傳播。在赫梯人的神祇圖像中可以看到翼碟神徽被當作神祇的冠飾。爾後翼碟神徽被亞述人用來表示阿舒爾神(Ashur),出現頻率很高,甚至在青銅頭盔也刻有這種神徽。[45]接著,這種神徽又被阿契美尼德時期的波斯人借用,當作最高神祇阿胡拉·馬茲達(Ahura-Mazda)的象徵。同時,古代西亞和波斯地區普遍流行日月和星辰崇拜。到了波斯薩珊朝時期這種雙翼神徽便與日月圖像組合在一起,用作國王的冠飾。我們在薩珊錢幣看到的國王的雙翼日月冠飾就是這樣的組合,以表達王權神授的觀念。田邊勝美認為護法神的雙翼冠還接受了希臘和羅馬神祇赫爾美斯或墨丘利烏斯(Hermes/Mercurius)的影響。[46]這種雙翼冠飾可能在犍陀羅與佛教護法神結合後傳到中國,[47]在北魏到隋代時期的石窟造像中可以看到多例護法金剛、力士或神王頭上有雙翼冠飾,山西省大同雲岡石窟五、六、七、八、九、十窟等均有頭戴雙翼冠飾的護法金剛、力士或神王,河南省安陽靈泉寺大住聖窟門口兩側的頭戴雙翼冠的神王更是典型實例。大約從隋末唐初開始,一些被確認為天王的護法神像也戴有雙翼冠,並且稱為天王的特徵之一,例如敦煌莫高窟三八○窟和一二窟的壁畫天王像(圖21)等。雙翼冠飾不僅出現在佛教護法神或天王的頭上,而且成為世俗的將軍或武官所戴的武弁包葉上的裝飾。墓葬出土的一些武官俑和唐帝陵神道上一些石雕武將均戴有這種雙翼武弁。關於這一點,孫機講已有闡述。[48]波斯國王的雙翼星月冠傳到中土以後只有在極少的情況下基本保持原樣,如西安碑林博物館所藏顯慶三年(658)道德寺碑上的天王像所戴雙翼日月冠飾(圖22),大多數僅留雙翼而去掉日月的標誌。也有去掉雙翼而保留星日月的實例,例如陝西省靖邊縣文物管理所的石墓門護法神的日月頭飾。

圖21 敦煌莫高窟十二窟前室西壁壁畫天王像(唐代)

圖22 道德寺碑天王像雕刻(唐代)

大約在武周時期,洛陽及其附近地區唐墓中護法神式鎮墓武士俑的兜鍪或髮髻上出現了一種全鳥形裝飾,偃師縣縣城東北側瑤頭村磚廠長安三年(703)張思忠墓、偃師縣杏園村景龍三年(709)李嗣本墓和洛陽市龍門景龍三年(709年)安菩夫婦墓等墓葬出土的鎮墓武士俑均有這種鳥形冠飾(圖23)。[49]陝西省關中地區的這種現象似乎出現得略晚一些,但在玄宗開元年間也已經流行,禮泉縣昭陵陪葬墓開元六年(718)越王李貞墓中的鎮墓武士俑是較早的實例之一(圖24)。[50]鎮墓武士俑兜鍪或髮髻上這種鳥形裝飾,體型較大,一般作昂首展翅翹尾的姿態,勾喙長尾,有的喙含圓珠,與唐代流行的鳳鳥或朱雀圖像類似。

圖23 河南省偃師縣唐張思忠墓鎮墓武士俑

圖24 陝西省醴泉縣煙霞鎮興隆村唐李貞墓鎮墓武士俑

田邊勝美曾經論證貴霜王朝伽膩色伽一世(Kanishka Ⅰ)金幣上頭頂有鳥形飾的烏爾拉格諾(Orlagno)神像是伊朗和犍陀羅美術的結合,認為是兜跋毗沙羅天王像的原型,並且將其與日本現存的教王護國寺的毗沙門天像和《別尊雜記》中的毗沙門天像聯繫起來。[51]敦煌莫高窟第二五七窟和第二六三窟中的北魏壁畫護法神頭上有鳥形冠飾,有學者認為是天王像。[52]這是在中國難得一見的實例。但是,自北朝到唐代佛教造像或繪畫中凡是有榜題的天王像或是在圖像程式中可以確認的天王像罕有這種鳥形冠飾。楊潔認為「唐代石窟中也多有頭戴金翅鳥寶冠的天王造像和圖像,足以成為唐墓中鎮墓守護神造型的粉本」。[53]她可能將雙翼冠和鳥形冠飾混淆了。縱觀中國唐代佛教造像中的天王像,一般頭上或梳寶髻,或戴寶冠,或戴兜鍪,或加雙翼冠飾,而戴鳥形冠飾並未成為唐代天王像的特徵之一。那麼,武周以後鎮墓武士俑所戴的鳥形冠飾來自哪里呢?雖然這些鎮墓武士俑的鳥形冠飾與同時期的天王像沒有必然關係,但是卻有可能與其他佛教護法神圖像有關聯。

在佛教的護法天龍八部中,迦樓羅(Garuda),又名金翅鳥,是專食毒龍(毒蛇)的神鳥,其在中國北朝到唐代佛教雕刻和繪畫中的形象有四種:

第一種是腰部以上為人形,人面鳥嘴,雙肩生翼,下身為鳥形,如新疆克孜爾石窟第一七八窟殘存的壁畫迦樓羅圖像。

第二種是人首鳥嘴鳥身,如雲岡石窟第一二窟前室西壁佛龕頂部中央的迦樓羅雕刻。

第三種為全鳥形,類似鷹隼,如新疆庫木吐喇石窟第二三窟主室券頂中脊所繪叼蛇的迦樓羅圖像和河北省南響堂山第七窟外立面石刻屋脊正中昂首展翅翹尾的迦樓羅雕刻。在唐代其形象類似流行的鳳鳥形象。

第四種為鎧甲武士與神鳥組合的形象,神鳥立於武士頭上,作昂首展翅翹尾狀,神鳥與唐代流行的鳳鳥和朱雀類似,如莫高窟二二○窟北壁初唐東方藥師經變圖護法部眾中的迦樓羅(圖25)、安西榆林窟二五窟西壁彌勒經變圖護法部眾中的迦樓羅(圖26)、敦煌莫高窟一五八窟西壁涅盤變北側的護法部眾中的迦樓羅,等等。在這些經變圖中天王、龍神、夜叉、迦樓羅、摩睺羅伽等護法部眾排列在一起。[54]龍神和摩睺羅伽也是身披鎧甲的武士形象,頭頂盤有龍或蟒,以表示其身份。

圖25 莫高窟二二○窟北壁東方藥師經變圖護法部眾中的迦樓羅(唐代)

圖26 榆林窟二五窟西壁彌勒經變圖護法部眾中的迦樓羅(唐代)

第一、二、三種在北朝時期均已出現,第四種年代較晚,在唐代初期以後才出現,並且在佛教經變圖中逐漸流行。第四種迦樓羅的形象與武周以來墓葬中的戴鳥形冠飾的鎮墓武士俑的裝扮、面目十分相似,而且兩者出現的時間也基本吻合。所以,唐墓中头戴兜鍪和頭梳寶髻或戴雙翼冠而無鳥形冠飾的護法神式鎮墓武士俑應該是借用佛教造像中的天王形象,而武周及其以後戴鳥形冠飾的護法神式鎮墓武士俑應是借用佛教圖像中的迦樓羅形象。楊潔指出鎮墓武士俑所戴鳥形冠飾是金翅鳥的象徵,筆者認同這一點,但是不同意她稱頭上有金翅鳥的鎮墓武士俑為天王俑。這些頭戴金翅鳥的鎮墓武士俑與莫高窟二二○窟北壁初唐東方藥師經變圖護法部眾中的迦樓羅、安西榆林窟第二五窟彌勒經變和敦煌莫高窟第一五八窟中唐涅盤經變中的迦樓羅形象相同。也就是說,武周時期及其以後墓葬中的鎮墓武士俑並不只是借用佛教護法神中的天王形象,還借用了迦樓羅形象,而且很流行。

關於第四種迦樓羅的形象,即佛教經變圖中頭戴鳥形冠飾的護法神,與二世紀貴霜王朝伽膩色伽一世金幣中的烏爾拉格諾(Orlagno)神像以及日本教王護國寺的毗沙門天像和《別尊雜記》中的毗沙門天像之間是何種關係,尚待進一步探討。有一點必須明白,在整個亞洲中古時期的各種文化中頭上有鳥形冠飾的神祇較多,並不僅出現在佛教中,即使在佛教中也並不只是某一種神祇戴有鳥形冠飾。關鍵是在探討某一種戴鳥形冠飾的神祇時,要弄清楚其流行的範圍和時段及其所屬的宗教文化。從實際的材料來看,鳥形冠飾從貴霜錢幣Orlagno神像到敦煌西魏石窟護法神,又到唐代鎮墓俑,再到日本兜拔毗沙門天像和《別尊雜記》中的毗沙門天像,未必僅是一種單一傳承。值得一提的是,在唐代宮廷樂舞的表演中,舞伎常常頭戴鳥形冠飾。《通典》卷第一百四十六〈樂六·坐立部伎〉記載: 「光聖樂,玄宗所造也。舞者八十人,鳥冠,五彩畫衣。兼以上元、聖壽之容,以歌王業所興。」「天授樂,武太后天授年所造也。舞四人,畫衣五彩,鳳冠。」「鳥歌萬歲樂,武太后所造也。時宮中養鳥能人言,又常稱萬歲,為樂以象之。舞三人,緋大袖,並畫鸚鵒,冠作鳥象。」[55]另外,在出土的唐俑和石槨線刻畫中也可以找到戴鳥形冠飾的例子,例如,北京故宮博物院所藏的一件戴鳥冠的三彩女坐俑,西安市東郊金鄉縣主墓的一件戴孔雀冠的彩繪騎馬女樂俑(圖27)[56]以及近年出土的唐玄宗貞順皇后石槨內壁的一個頭戴鳳冠的貴婦形象(圖28),[57]可見戴鳥形冠飾也是唐代貴族生活中的一種現象。經變圖中用頭戴鳥形冠飾的武士表現迦樓羅的情況可以與在經變圖中並列出現的武士形象的龍神、摩睺羅伽、摩羯等頭上分別飾有龍、蟒、魚的做法一併考慮,均是表明身份的,這或是唐朝本土佛教經變圖中一種做法。前述例舉的敦煌壁畫中的護法神圖像是保存至今的實例,其實在唐代長安和洛陽兩京中寺院中存在著大量經變壁畫,晚唐張彥遠《歷代名畫記》卷三〈記兩京外州寺觀壁畫〉記載會昌滅法之後倖存的長安和洛陽寺院壁畫中仍有不少佛教經變壁畫,例如長安光宅寺東菩提院尹琳所繪《西方變》、淨土院小殿吳道子所繪《西方變》、雲花寺小佛殿趙武端所繪《淨土變》、西塔院吳道子所繪《彌勒下生變》,洛陽敬愛寺西禪院王韶應和董忠所繪《西方彌勒變》、大雲寺佛殿尉遲乙僧所繪《淨土經變》、昭成寺程遜所繪《淨土變》等等。[58]相信這些經變圖中護法神圖像是重要的組成部分,它們當對兩京地區墓葬中的護法神式鎮墓武士俑產生直接影響。

圖27 陕西省西安市東郊灞橋鎮呂家堡村金鄉縣主墓彩繪騎馬女樂俑(唐代)

圖28 陝西省長安區大昭鎮龐留村出土唐貞順皇后石槨內壁貴婦線刻

在山西省長治,陝西省關中,河南省安陽、鞏義,河北省獻縣、南和、安國、定州等地唐墓出土的鎮墓武士俑中還有一種頭戴獅或虎頭帽的(圖29),亦有一定數量。關於這種戴獸頭帽的鎮墓武士俑,謝明良、邢義田已經闡明是希臘藝術中的戴獅皮帽的赫拉克利斯(Heracles)形象在犍陀羅地區轉變為佛教護法神後,再通過佛教東傳中土,爾後又對墓葬鎮墓武士俑影響所致。[59]我們在四世紀到九世紀的佛教石窟藝術中可以看到多例戴獅頭帽的力士、天王、乾闥婆等護法神。獅頭帽流行的同時也出現了虎頭帽,可能是本土化的一種表現,但是有些很難辨別獅頭帽還是虎頭帽。在這些護法神中,戴獅頭帽或虎頭帽的乾闥婆出現得頻率較高,謝明良援引日本文治年間(1185-1190)成書的《覺禪抄》的記載說明穿甲胄和戴獅子冠為乾闥婆的形象特徵。[60]在墓葬中戴獅或虎頭帽的鎮墓武士俑遲至唐高宗早期就已經出現,直到唐玄宗時期仍然可以看到。邢義田指出墓葬出現戴獅或虎頭帽的鎮墓武士俑正值佛教石窟中佛陀或天王身旁的戴獅或虎頭帽的乾闥婆較為常見的時期,因此鎮墓武士俑應該是借用了戴獅或虎頭帽的乾闥婆形象。[61]除了鎮墓武士俑有戴獅或虎頭帽者之外,陝西省乾縣乾陵陪葬墓懿德太子墓和富平縣定陵陪葬墓節湣太子墓出土有戴虎頭帽的儀仗士兵俑,[62]這意味著當時虎頭帽並不僅僅用於表現神祇,也是士兵或儀仗隊的一種裝備。《南齊書》卷五十七列傳第三十八〈魏虜〉記載:「宏引軍向城南寺前頓止,從東南角溝橋上過,伯玉先遣勇士數人著斑衣虎頭帽,從伏竇下忽出,宏人馬驚退,殺數人,宏呼善射將原靈度射之,應弦而倒。宏乃過。」[63]可知南北朝時期便有士兵戴虎頭帽進行實戰的例子。

圖29 陝西省西安市東郊出土唐鎮墓武士俑

四、結語

十六國及北朝時期,中國北方佛教昌行,朝廷和民間建造佛教石窟和寺院的活動大盛,佛教信仰和圖像也滲入到中國傳統墓葬習俗,一些胡漢貴族墓葬的墓室門和石棺假門直接模仿石窟門的樣式,以及對護法神圖像的借用,便是這種趨勢的實證。入華粟特人墓葬石葬具上的聖火祭拜儀式也利用了當時流行的佛教護法神形象。這種現象在一定程度上折射出民族與宗教相關聯的文化取向。

從北魏中後期到唐代初期,墓葬中的護法神圖像發生了一種有趣的轉變,即由墓門口兩側的壁畫形式、石墓門和石葬具的雕刻形式向隨葬明器系統的俑像形式轉變,這種轉變並不僅是純形式上的轉化,其中蘊含著佛教世俗化觀念的轉向以及傳統明器功能的某種轉換或增益。

圖30 陝西省西安市東郊韓森寨唐墓出土夜叉俑

通過對唐代墓葬中的護法神式鎮墓武士俑的分析,可以觀察到護法神式鎮墓武士俑形象並不僅僅借用天王形象,也借用了當時流行的天龍八部圖像中戴獅或虎頭帽的幹闥婆的形象和戴鳥形冠飾的迦樓羅形象,再加上護法神式鎮墓武士俑腳下的小夜叉以及偶爾在墓葬中獨立出現的夜叉俑(圖30),[64] 可知佛教藝術中的多種護法神形象出現在作為墓葬明器的俑群之中。這也是本文不使用流行的「天王俑」一詞,而使用「護法神式鎮墓武士俑」的原因,以表明此種鎮墓武士俑的圖像來源的多樣性。由此,或可以對唐代鎮墓武士俑所體現的佛教因素進行更加細緻的瞭解。

注 釋

[1]本文在2011年6月25日至26日臺灣“中央研究院歷史語言研究所”文物圖像研究室舉辦的「中國圖像文化史的流變——以魏晉與唐宋變革為中心」學術工作坊的討論中得到歷史語言研究所石守謙先生、顏娟英先生、林聖智先生,國立臺灣大學藝術史研究所謝明良先生,國立臺灣師範大學美術學系暨美術研究所白適銘先生惠賜意見,後期收入會議文集時匿名評審人亦提出修改建議,耑此致謝。

[2]李林甫等撰,陳仲夫點校,《唐六典》(北京:中華書局,1992),頁597。

[3]張說等撰,《大唐開元禮》(北京:民族出版社,2000),頁34。

[4]王溥撰,《唐會要》(北京:中華書局,1955),頁695。

[5]王溥撰,《唐會要》(北京:中華書局,1955),頁696。

[6]王去非,〈四神、巾子、高髻〉,《考古通訊》1956年第5期,頁50-54。

[7]徐蘋芳,〈唐宋墓葬中的「明器神煞」與「墓儀」制度——讀〈大漢原陵秘葬經〉劄記〉,《考古》1963年第2期,頁87-106。

[8]室山留美子,〈「祖明」と「魌頭」——いわゆる鎮墓獸の名稱をめぐって〉,《大阪市立大學東洋史論叢》15(2006年11月),頁73-88。

[9]李昉等撰,《太平廣記》卷三七二「蔡四」條:「穎陽蔡四者,文詞之士也。天寶初,家於陳留之浚儀。吟詠之際,每有一鬼來登其榻,或問義,或賞詩。蔡問:『君何鬼神,忽降此顧?』鬼曰:『我姓王,最大。慕君才德而來耳。』……其王大者,與徒侶十餘人北行。蔡氏隨之,可五六里,至一墓林,乃沒……是一廢墓,中有盟器數十,當壙者最大,額上作王字。」見李昉等撰,《太平廣記》(北京:中華書局,1961),頁2954-2955。

[10]陝西省考古研究所,〈西安東郊唐蘇思勖墓清理簡報〉,《考古》1960年第1期,頁30-36;吳鋼主編,《全唐文補遺》(西安:三秦出版社,1996),第3輯,頁79。

[11]Janet Baker, “Sui and Early Tang Period Images of the Heavenly King in Tombs and Temples,”Orientations 30.4(1999), pp. 53-57.

[12]張文霞、廖永民,〈隋唐時期的鎮墓神物〉,《中原文物》2003年第6期,頁64-70。

[13]張國柱、李力,〈西安發現唐三彩窯址〉,《文博》1999年第3期,頁49-57。

[14]曹騰騑、阮應祺、鄧傑昌,〈廣東海康元墓出土的陰線刻磚〉,《考古學集刊》2(1982),頁171-180。

[15]河北省文物硏究所,《宣化遼墓:1974-1993年考古發現報告》(北京:文物出版社,2001),上冊,頁250-251、272-273,下冊,彩版七一、插圖一三四。

[16]謝明良,〈山西唐墓出土陶瓷初探〉,氏著,《中國陶瓷史論集》(臺北:允晨文化實業有限股份公司,2007),頁5-33。

[17]朝鮮民主主義人民共和國社會科學院、朝鮮畫報社編,《德興里高句麗壁畫古墳》(東京:講談社,1986),頁55、124,圖版27。按:鄭岩先生告知筆者此墓有「地軸」圖像,並惠贈圖片,謹致謝忱。

[18]金元龍編集,《韓國美術全集•4•壁畫》(東京:同和出版公社,1974),頁22、23、136。

[19]陝西省文物管理委員會,〈山西大同郊區五座遼壁畫墓〉,《文物》1960年第10期,頁40,圖版柒5。

[20]山東省文物考古研究所,〈臨淄北朝崔氏墓〉,《考古學報》1984年第2期,頁221-244。

[21]白彬,〈雷神俑考〉,《四川文物》2006年第6期,頁66-75。

[22]沈睿文,〈唐宋墓葬神煞考源——中國古代太一出行系列研究之三〉,收入榮新江主編,《唐研究》第十八卷(北京:北京大學出版社,2012),頁201-223。

[23]商彤流、馬升,〈山西地區出土壁畫概述〉,收入馬升主編,《中國出土壁畫全集•2•山西》(北京:科學出版社,2012),頁Ⅰ-Ⅴ,圖版28、29、30。

[24]大同市考古研究所,〈山西大同文瀛路北魏壁畫墓發掘簡報〉,《文物》2011年第12期,頁26-36、60;張慶捷,劉俊喜,〈大同新發現兩座北魏壁畫墓年代初探〉,《文物》2011年第12期,頁52-54。

[25]大同市考古研究所,〈山西大同雲波里路北魏壁畫墓發掘簡報〉,《文物》2011年第12期,頁13-25。

[26]2012年2月4日,陝西省考古研究院舉辦了新聞發佈會,通報了統萬城遺址發掘進展,從2011年9月開始,在統萬城遺址周圍共清理了北魏晚期至西魏時期的五座墓葬,其中位於八大樑編號為M1的墓葬中繪有佛教內容的壁畫。參見陳黎,〈靖邊北部統萬城遺址周邊發現一座壁畫墓〉,《西安晚報》2011.12.17。

[27]尹夏清,〈陝西靖邊出土彩繪貼金浮雕石墓門及其相關問題探討〉,《考古與文物》2005年第1期,頁49-53。

[28]陝西省博物館、文管會,〈唐李壽墓發掘簡報〉,《文物》1974年第9期,頁71-88、61。

[29]王團戰,〈大周沙州刺史李無虧墓及徵集到的三方唐代墓誌〉,《考古與文物》2004年第1期,頁63-68;尹夏清,〈唐沙州刺史李無虧石墓門圖像試析〉,《敦煌學輯刊》2006年第1期,頁63-68。

[30]安陽北齊雙闕圍屏石榻由一對門闕、四塊屏風、兩塊簷板和底座构成,檐板和底座藏於美國弗利爾美術館(Freer Gallery of Art),門闕藏於德國科隆東方藝術博物館(Museum für Ostasiatische Kunst,Cologne),正面兩塊屏風藏于美國波斯頓美術博物館(Museum of Fine Arts, Boston),左側屏風藏于法國吉美博物館(Museé Guimet),左側屏風不知去向。相關介紹和研究參見:Osvald Siren, Chinese Sculpture from the fifth to the Fourteenth Century, Ernest Benn, Limited ,London, 1925; Gustina Scanlia, “Central Asians on a Northern Ch’i Gate Shrine”, Artibus Asiae, Institute of Fine Arts, Vol.ⅩⅩⅡ,New York University, 1958, pp.9-28;姜伯勤,〈安陽北齊石棺床畫像石的圖像考察與入華粟特人的祆教美術〉,《藝術史研究》第一輯(廣州:中山大學出版社,1999),頁151-186;林聖智,〈北朝晚期漢地粟特人葬具與北魏墓葬文化——以北齊安陽石棺床為主的考察〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》第八十一本第三分(2010年9月),頁513-596。

[31]Annette L. Juliano, “Northern Dynasties: A Perspective”, J. J. Lally & Co. Chinese Archaic Bronzes, Sculpture and Works of Arts, June 2 to June 27, New York, 1992, pp.1-15; Judith A. Lerner, “Central Asians in Sixth-Century China: A Zoroastrian Funerary Rite”, Iranica Antiqua,Vol.ⅩⅩⅩ, 1995, pp.179-190; Annette L. Juliano, Judith A. Lerner, “Eleven Panels and Two Gate Towers with Relief Carvings from a Funerary Couch”, Miho Museum: South Wing, no.125, Shigaraki, 1997,pp.247-257;Annette L. Juliano, Judith A. Lerner, “The Miho Couch Revisited in Light of Recent Discoveries”, Orientations, vol. 32, October 2001, pp. 54-61;Boris Ilich Marshak, “The Miho Couch and the Other Sino-Sogdian Works of Art of the Second Half of the 6th Century”, Miho Museum研究紀要,第4號,2002,頁16-31;榮新江,〈Miho美術館粟特石棺床屏風的圖像及其組合〉,《藝術史研究》第四輯(廣州:中山大學出版社,2002),頁199-221。

[32]張慶捷,〈入華粟特人石葬具圖像初探〉,《民族彙聚與文明互動——北朝社會的考古學觀察》(北京:商務出版社,2010年),頁429-454。

[33]西安市文物保護考古所,〈西安市北周史君石槨墓〉,《考古》2004年第7期,頁38-49;楊軍凱,〈論西安北周涼州薩保史君石堂的圖像程式〉,收入西安市文物保護考古所,《西安文物考古研究》(西安:陝西人民出版社,2004),頁192-202;Frantz GRENET, Pénélope RIBOUD, et YANG Junkai, “Zoroastrian Scenes on a newly Discovered Sogdian Tomb in Xi’an, Northern China”, Studia iranica, vol.33(2004), pp. 273-284;西安市文物保護考古所,〈西安市北周涼州薩保史君墓發掘簡報〉,《文物》2005年第3期,頁4-33;姜伯勤,〈北周粟特人史君石堂圖像考察〉,《藝術史研究》第七輯(廣州:中山大學出版社,2005),頁281-298;趙晶,〈北周史君墓四臂守護神圖像的相關研究——兼談與天王俑的關係〉,《陝西歷史博物館館刊》第十六輯(西安:三秦出版社,2009),頁292-298。

[34]葛承雍,〈祆教聖火藝術的新發現——隋代安備文物初探〉,《美術研究》2009年第3期,頁14-18;呂建中主編,《現大唐西市博物館》(西安:陝西人民美術出版社,2009),頁120;葛承雍,〈隋安備墓新出土石刻圖像的粟特藝術〉,《藝術史研究》第十二輯(廣州:中山大學出版社,2010),頁1-13。

[35]山西省考古研究所,太原市考古研究所,太原市晉源區文物旅遊局,〈太原隋代虞弘墓清理簡報〉,《文物》2001年第1期,頁25-52;張慶捷,〈虞弘墓石槨圖像中的波斯因素〉,收入葉奕良主編,《伊朗學在中國論文集》第三集(北京:北京大學出版社,2003),頁237-255;姜伯勤,〈隋檢校薩保虞弘墓石槨畫像石圖像程式試探〉,收入巫鴻主編,《漢唐之間文化藝術的互動與交融》(北京:生活·讀書·新知三聯書店,2004),頁29-50;張慶捷,〈太原隋代虞弘墓石槨浮雕的初步考察〉,收入巫鴻主編,《漢唐之間文化藝術的互動與交融》(北京:生活·讀書·新知三聯書店,2004),頁121-138;山西省考古研究所,太原市考古研究所,太原市晉源區文物旅遊局,《太原隋虞弘墓》(北京:文物出版社,2005),頁-121-152;楊巨平,〈虞弘墓祆教文化內涵試探〉,《世界宗教研究》2006年第3期,頁103-111;齊東方,〈虞弘墓人獸搏鬥圖像及其文化屬性〉,《文物》2006年第8期,頁78-84; Annette L. Juliano, “Converging Traditions in the Imagery of Yu Hong’s Sarcophagus: Possible Buddhist Sources”, Journal of Inner Asian Art and Archaeology, Volume Ⅰ, 2006, pp.29-50.

[36]程林泉,張小麗,張翔宇,〈陝西西安發現北周婆羅門後裔墓葬〉,《中國文物報》2005.10.21;西安市文物保護研究所程林泉、張小麗、張翔宇,〈談談對北周李誕墓的幾點認識〉,《中國文物報》2005.10.21;程林泉,〈西安北周李誕墓的考古發現與研究〉,西北大學考古學系,西北大學文化產業與考古學研究中心編,《西部考古》(西安:三秦出版社,2006),頁391-400。王維坤,〈論西安北周粟特人墓和罽賓人墓的葬制和葬俗〉,《考古》2008年第10期,頁71-81。

[37]陝西省文物管理委員會,〈陝西省三原縣雙盛村隋李和墓清理簡報〉,《文物》1964年第1期,頁27-42;賀華,〈李和墓誌銘補考〉,《文博》1998年第4期,頁81-82。

[38]尹夏清,《北朝隋唐石墓門及其相關問題研究》(成都:四川大學博士學位論文,2006年),頁204。

[39]洛陽文物考古隊,〈洛陽龍門唐安菩夫婦墓〉,《中原文物》1982年第3期,頁21-26、14,圖版三-九;趙振華,朱亮,〈安菩墓誌初探〉,《中原文物》1982年第3期,頁37-40;姜伯勤,〈唐安菩墓所出三彩駱駝所見「盛於皮囊」的祆神——兼論六胡州突厥人和粟特人之祆神崇拜〉,收入榮新江主編,《唐研究》第七卷(北京:北京大學出版社,2001),頁55-70。

[40]松本荣一,《敦煌画の研究》(東京:东方文化学院东京研究所,1937年)。

[41]田边胜美,〈ギリシア美术の日本仏教美术に対する影响:ヘルメース神像と(兜跋)毘沙門天像の羽翼冠の比较〉,《東洋文化》75(1995),页43-78。

[42]孫機,《中國古輿服叢論》增訂本(北京:文物出版社,2002),頁177-181。

[43]夏鼐,〈中國最近發現的波斯薩珊朝銀幣〉,《考古學報》1957年第2期,頁49-60。

[44]李鐵生,《古中亞幣》(北京:北京出版社,2006),頁281。

[45]Paul Collins, From Egypt to Babylon: The International Age 1550-500 BC, London, The British Museum Press, 2008,pp. 128-144.

[46]田边勝美,〈ギリシア美术の日本仏教美术に対する影响:ヘルメース神像と(兜跋)毘沙門天像の羽翼冠の比较〉,《东洋文化》75(1995),頁43-78。

[47]田边勝美,〈兜跋毗沙門天の起源〉,《古代オリエント博物館紀要》8(1992),頁95-145。

[48]孫機,《中國古輿服叢論》增訂本(北京:文物出版社,2002),頁177-181。

[49]偃師縣文物管理委員會,〈河南偃師縣隋唐墓發掘簡報〉,《考古》1986年第11期,頁994-999、993;中國社會科學院考古研究所河南第二工作隊,〈河南偃師杏園村的六座紀年唐墓〉,《考古》1986年第5期,頁429-457;洛陽市文物工作隊,〈洛陽龍門唐安菩夫婦墓〉》,《中原文物》1982年第3期,頁21-26、14,圖版三-九。

[50]昭陵文物管理所,〈唐越王李貞墓發掘簡報〉,《文物》1977年第10期,頁41-49。

[51]田边勝美,〈ギリシア美术の日本仏教美术に対する影响:ヘルメース神像と(兜跋)毘沙門天像の羽翼冠の比较〉,《东洋文化》75(1995),頁43-78。

[52]李凇,〈略論中國早期天王圖像及其西方來源〉,氏著《長安藝術與宗教文明》(北京:中華書局,2002),頁105-141。

[53]楊潔,〈唐代鎮墓天王俑的世俗化佛教因素考略〉,《四川文物》2009年第5期,頁37-42。

[54]在佛經中可以找到很多關於護法部眾侍衛供養佛陀和聆聽佛陀說法場面的描述。例如,東魏天竺優婆塞瞿曇般若流支譯《金色王經》言:「爾時,世尊有多比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、諸王、王等群臣宰相、種種外道、沙門婆羅門、波離婆闍迦、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等,侍衛供養,恭敬尊重,奉給所須。」見《大正新修大藏經·3·本緣部上》(石家莊:河北佛教學會印行,2005),頁388。又如,隋天竺三藏闍那崛多譯《八佛名號經》:「佛說是經已,長老舍利弗及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等,一切大眾,聞佛所說,歡喜奉行。」”見《大正新修大藏經·14·經集部一》(石家莊:河北佛教學會印行,2005),頁76。

[55]杜佑撰,《通典》(北京:中華書局,1984),頁761-762。

[56]西安市文物保護考古所王自力、孫福喜编著,《唐金鄉縣主墓》(北京:文物出版社,2002),頁54-55,圖版60。

[57]程旭、師小群,《唐貞順皇后敬陵石槨》,《文物》2012年第5期,頁74-96。

[58]張彥遠著,俞建華注釋,《歷代名畫記》(上海:上海美術出版社,1964),頁60-75。

[59]謝明良,〈希臘美術的東漸?從河北獻縣唐墓出土陶武士俑談起〉,《故宮文物月刊》15(1997年7月),頁32-53;邢義田,〈赫拉克利斯(Heracles)在東方——其形象在古代中亞、印度與中國造型藝術中的流傳與變形〉,收入榮新江、李孝聰編,《中外關係史——新史料與新問題》(北京:科學出版社,2004),頁15-47。

[60]謝明良,〈希臘美術的東漸?從河北獻縣唐墓出土陶武士俑談起〉,《故宮文物月刊》15(1997年7月),頁32-53。

[61]邢義田,〈赫拉克利斯(Heracles)在東方——其形象在古代中亞、印度與中國造型藝術中的流傳與變形〉,收入榮新江、李孝聰編,《中外關係史——新史料與新問題》(北京:科學出版社,2004),頁15-47。

[62]陝西省博物館,乾陵文教局唐墓發掘組,〈唐懿德太子墓發掘簡報〉,《文物》1972年第7期,頁26-32;陝西省考古研究所,富平縣文物管理委員會,《唐節湣太子墓發掘報告》(北京:科學出版社,2004),頁81-83。

[63]蕭子顯,《南齊書》第2冊(北京:中華書局,1972),頁997。

[64]陝西省西安市東郊韓森寨唐墓曾出土一對站立姿態的夜叉俑,面目兇惡,頭髮豎立,肌肉隆起,三指二趾,僅著犢鼻褌,與護法神式鎮墓武士俑腳下的夜叉造型類同。參見陳根遠主編,《中國古俑》(武漢:湖北美術出版社,2001),圖版266。

編者按:本文原載于顏娟英、石守謙主編《藝術史中的漢晉與唐宋之變》,臺北:石頭出版社,2014年,頁281-310。引用請據原文。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com