马镫起源及其在中古时期的传播新论

陈 凌

一 引论

在南俄草原、蒙古高原等地区出土了大量的马镫,引起了不少学者的关注。俄罗斯(前苏联)、匈牙利的一些学者[1]在马镫的形态发展、年代判别、属族认定上做了不少工作,尽管未臻完善,但有蓝缕之功,诚属可贵。另一方面,由于关注马镫与社会变迁(特别是欧洲社会)之间可能存在某些联系,欧美、中国学者也以不同方式参加讨论。[2]韩国、日本学者因为关注东亚地区马具的交流和影响,发表不少论著,提供了东北亚地区一些有价值的材料。[3]不过,到目前为止,关于马镫的讨论还远远不足以画上句号。在马镫的起源、发展演变、传播、影响和作用等等诸多方面,学界并没有取得一致的看法。我们拟在以往学者工作的基础上,根据新近的一些材料,对马镫的源流发展演变做进一步的梳理,并就其中部分问题提出一点个人的想法和意见。

我们注意到这样一个事实,在目前已知的马镫材料中,只有中国地区(主要是中原)出土的部分马镫可以根据共存物得到明确可靠的年代判断。其它地区出土马镫的断代则要诉诸墓葬的相对年代。但是,由于大多数墓葬本身没有明确年代标识物,其年代推断经常是相当笼统的。我们认为,尽管目前南俄、蒙古等地区的考古已经做了不少工作,但是业已建立的考古年代体系事实上还未见得完全科学、可靠,指鹿为马,随意比附,张冠李戴之事俯拾皆是。因此,这些地区墓葬的年代判定本身具有比较大的随意性,据以做为断代的参照系显然不科学。虽然在一些具体方面意见有所不同,但学界的研究已经证明,东北亚各地区早期马镫的发展存在着一定的相关性。有鉴于此,从年代序列较为明确、可靠的中国(尤其是中原)地区入手是比较合适的。

由于目前关于马镫起源和传播的论争,很大程度上是因为学者对什么真正的马镫存在不同的意见。如果不事先进行概念澄清,势必引起不必要的争论。在论证开始之前,我们有必要先讨论一下马镫的概念。形式和功能两个范畴是人类认识事物最基本的出发点,因此我们认为,判定何为马镫的标准至少应该包括形式(包括制作工艺)、功能两个方面。人为地去取其中一种,都将失之主观偏颇。

有人认为,目前所知的如安阳孝民屯、长沙西晋墓等所见的单镫之类不是马镫,而应称为“马脚扣”。[4]我们认为这种说法似是而非,至少在逻辑上存在两个严重漏洞:第一、以功用的不同为预设前提,在没有任何证据的情况下否认(至少是无视)现实生活的需求完全可能导致功用的扩张,从而派生出新的形式。第二、功用是否能够作为唯一的标准,作者没有任何论证。以没有经过严格论证的标准作为前提预设,同样失之主观。作者在这种主观预设下,显然有意无意地忽视了各种单镫在形制上与后来东北地区(以及韩国、朝鲜、日本)早期的长柄镫完全相同这一事实。后者显然源自于前者,而非横空出世。一批早期双镫的制作工艺特点也表明,单、双镫的先后继承性是非常明确的。(这点详见下文讨论)从单镫到双镫的演变过程是在不太长的时期内发生的,目前只能大体了解其早晚先后,但还很难截然划分出两期来。因此,我们主张不能把目前已知的单镫排除在马镫的发展系列之外。[5]

二 马镫的类型学分析

中国境内出土马镫的墓葬中,有一部分因可以根据墓志一类的东西明确断代,另外有一部分因为有比较可靠的考古学年代系列可资比较,年代范围也相对确定。我们选择这些墓葬或遗址出土的马镫来分析其发展演变线索。

这里有几个问题应该事先说明。第一,按地域划分在有些情况下并不完全合适,因此我们根据具体情况做一些适当调整,并在相应的地方给予说明。第二,一些有明确纪年的墓葬、遗址象陶俑、壁画、雕塑一类文物上面马镫的样式,往往只能窥见大概,不易观察到全部细节,越是早期的墓葬这种情形越明显。学界一般公认,马镫的发展是朝着越来越实用的方向改进。因此,在遇到上述情形时,我们宁可把这些标本的样式视为比较早期的类型。同时,对那些年代只有一个大致范围的样本,我们都按照其年代下限来处理。第三,鉴于我们研究的时代范围主要是在南北朝隋唐时期,因此时代太晚的内容我们一概从略,只在认为必要的地方举个别例子以说明问题。比如说,中原地区隋唐之后马镫的实物或图像资料数量不少,样式和发展线索相对比较清楚,我们在这里就不做讨论。第四,一些传世隋唐时代的绘画作品上也有一些马镫的资料。传世的画作的年代和作者的认定大多依据的是古代书画谱录一类的文献(如《历代名画记》、《宣和画谱》等等)。我们认为文献的记录只能说明这些作品流传有绪,而难于完全坐实其作者与年代。这也是近些年代该领域发生一些论争的根本癥结所在。因此,这类资料也全部从舍。

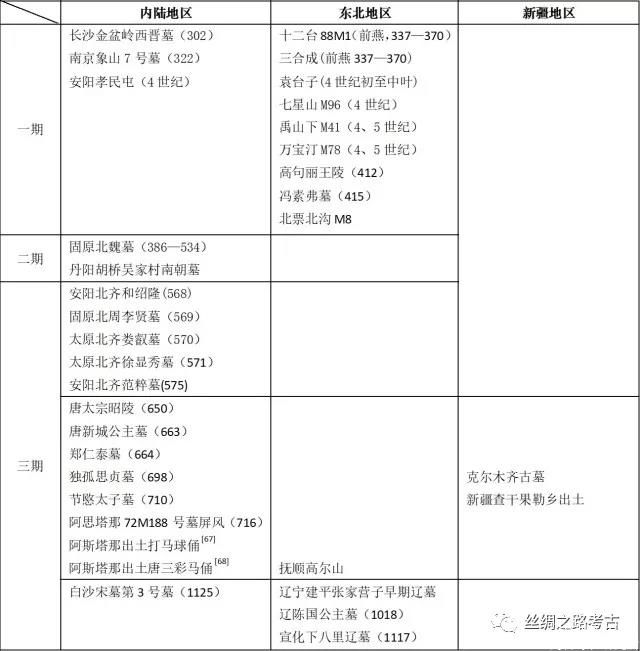

我们将中国境内出土的马镫分为内陆、东北、新疆三个区域。内陆的范围比较宽泛一些,北至宁夏、内蒙一线,往南涵盖国内其它区域。[6]我们将这些区域内马镫的样式的发展划分为三个阶段。(表2)

(一)内陆地区

第一阶段:四世纪到五世纪初。这一阶段的马镫实物有三件。

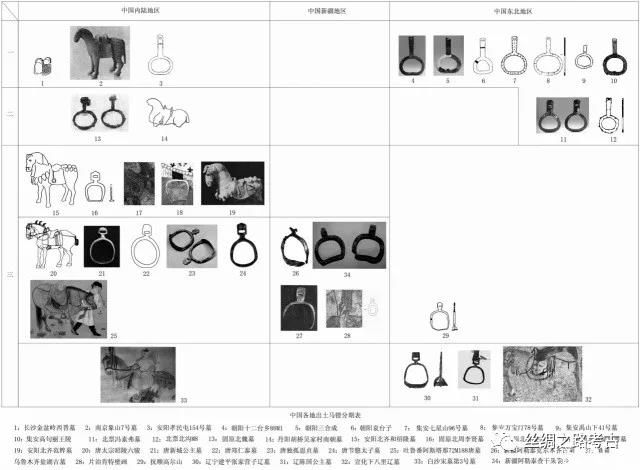

长沙金盆岭21号墓出土的骑马俑左侧画有马镫,但骑者足不踏镫。[7](插图1:1)通常认为这是一种在上马时使用的单镫,而非骑行之用的双镫。该墓所出的铭文砖有“永宁二年(302)五月十日作”的字样,知此墓的年代在302年或稍后。

南京象山东晋王氏家族墓地7号墓出土的陶马俑佩有双镫。(插图1:2)该墓主人据推测是东晋王廙。[8]这一推测为学界普遍接受。据《晋书》卷六《元帝纪》,晋元帝永昌元年(322)十月“己丑,都督荆梁二州诸军事、平南将军、荆州刺史、武陵侯王廙卒。”[9]可知此墓的年代在公元322年或稍后。这件马俑则是目前所知最早的双镫实物资料。

安阳孝民屯154号墓出土的鎏金马镫为单镫。[10]该墓葬的年代发掘者推断为西晋末至东晋初(即公元4世纪初至4世纪中叶),日本学者穴沢咊光、马目顺一根据该墓同出的越窑小四系罐推定的年代与此相似。[11]通过不同的方法得出的一致结论,表明该墓葬的年代是比较可靠的。因此,学界一般认为该镫是目前仅见的唯一一件4世纪的马镫实物。[12] 孝民屯墓的马镫出土时位于马鞍左侧。仅供上马时使用,而非用于骑乘时保持平衡。[13] 发掘报告推测墓主人可能是鲜卑人或受鲜卑影响的汉族人。(插图1:3)

我们认为,这一时期可以称为马镫的萌芽和初期阶段(初期主要是指东北地区出土一部分马镫代表的发展阶段,这点在下文再做讨论)。内陆地区的这些样本,代表的是这个阶段的早期。单镫在这一期出现,是后来双镫的前身和萌芽。从现有的三件材料来看,单镫在这个时期已经相当成熟,所以在此前必定还有一个发展过程。因此,我们同意这样的看法,即单镫的出现应该在4世纪之前。[14]

第二阶段,以固原北魏墓出土马镫和丹阳胡桥吴家村南朝墓马俑上的马镫为代表。

1973年固原东清水河东岸雷祖庙村发现的北魏漆棺墓出土一副铁马镫,环为椭圆形上接一直柄,柄上穿的部分成圭形。[15](插图1:13)孙机先生认为该墓的主人为北魏贵族。[16]

南京胡桥吴家村墓出土的石马上有鞍、辔、镫等,墓葬的时代大体是南齐(479—502)。[17]这座墓葬石马上镫的样式不易清晰观察,(插图1:14)所以我们暂且认为其样式不是成熟时期的类型,划归到这一期。

固原北魏墓出土的马镫虽然锈蚀严重,但我们觉得有两点非常值得重视:首先,该副马镫已经是由铁打制而成,材质相对于前一期是一个很大的发展;其次,这是目前所知最早的一对成副马镫;第三,镫柄部分不再是前一期那种长直样式,已经开始在柄的上部出现圭首式穿,虽然样式与后来各期相比显得原始粗糙一些。

山西大同司马金龙墓出土过一件铁马镫,长17.5厘米,镫径1 3.7厘米,[18]但未见发表相关图片,形制不明。我们估计其样式很可能与固原北魏墓出土的马镫接近。

这一阶段大致是从五世纪中叶到六世纪初期五、六十年的时间。

第三阶段,这个阶段是马镫形制基本定型期,从目前资料看,时间跨度从六世纪中叶起至十二世纪中叶,也即南北朝后期至辽代这段时期之内。从金、蒙元兴起之后,马镫的形式又产生了一些变化,进入另一个发展阶段,不在我们论述范围之内。

这一阶段跨越近六个世纪左右的时间,仔细分析起来还可以细分为前、中、后三个时期。

前期 有固原北周李贤墓、北齐和绍隆夫妇墓、北齐娄叡墓、北齐徐显秀墓以及北齐范粹墓所见的五个样本。我们按时间先后顺序介绍如下。

北齐和绍隆夫妇合葬墓 1975年9月于河南省安阳县安丰公社张家村发现的北齐和绍隆夫妇合葬墓出土一件马俑。该俑配备整套马具,双镫的样式比较清楚。(插图1:15)据墓志,和绍隆死于北齐后主天统四年(568)[19]和绍隆之兄和安为北齐著名的和士开之父。据《北齐书》卷五○《恩倖传·和士开传》(《北史》卷九二同)称:“和士开,字彦通,清都临漳人。其先西域商胡,本姓素和氏。”这条记载彼此前后矛盾。《魏书》卷一○○《勿吉传》,附勿吉国的大国之一即素和。《魏书》卷一一三《官氏志》记载内入诸部的素和氏,“后改为和氏”。与素和氏前后相邻的,是薄熙氏、乌丸氏和吐谷浑氏,全都是东胡系统民族。《元和姓纂》卷八“素和氏”条:“素和,鲜卑檀石槐之支裔。后魏有尚书素和跋,弟毗,右将军素和突。《后魏书》云,以本白部,故号素和,孝文改为和氏。”[20]所以王仲荦《魏晋南北朝史》中称和士开“鲜卑人”[21]。陈连庆更是直接把素和氏置于鲜卑慕容部之内。[22]和士开既为东胡系素和部之裔,[23]其叔和绍隆当然也不能例外。

固原北周李贤墓 固原发现的北周李贤夫妇合葬墓出土了大量与中外交流有关的文物。该墓中还发现有一件马镫明器。[24]从图片上观察,此件马镫镫环上宽下窄,有一圭首式穿,柄的长应较之前一期已经大大变短,穿、环之间有一小段颈。(插图1:16)李贤为北周的贵族,[25]于天和四年(569)卒于长安,同年迁葬原州。[26]

太原北齐娄叡墓 山西太原南郊王郭村北齐武平元年(570)娄叡墓墓道西壁中层壁画中马的装具齐全,马镫清晰可见。[27]根据新近刊布的彩色图版,墓道东壁的“回归图”[28]也可个比较清楚地看到马镫的样式。虽然这些图像上的马镫都不是正视图,但基本上还是可以看出其形制接近固原李贤墓中出土的马镫(插图1:17)。据出土墓志,娄叡死于北齐后主武平元年(570)。

太原北齐徐显秀墓 太原郝庄乡王家峰村东发现的北齐太尉徐显秀墓墓室西壁壁画可以清楚地观察到一件马镫。该镫环的部分上宽下窄,踏部扁平。穿部系带连于鞍上,因此这一部分的细节不清楚。[29](插图1:18)但从整体上看,该镫的式样与娄叡墓、李贤墓所见的大体相同。出土墓志称徐显秀卒于武平二年(571)。

安阳北齐范粹墓 安阳西北洪河村北齐范粹墓出土一件马俑,腿部已残。[30]该俑所佩马镫形制清晰,接近李贤墓、徐显秀墓所见马镫。(插图1:19)据墓志,墓主范粹卒于北齐后主武平六年(575)。

河北磁县湾漳壁画墓中出土的骑俑中,有一些鞍镫齐全。[31]从刊布的资料看,该墓诸俑的马镫与上举诸例属同一样式。

综合而言,这期的马镫已经形成了一种固定的样式:环部基本呈上宽下窄的圆角四边形,踏部宽平;圭首式穿,顶部较尖,穿的部分比前一期明显变短,显然更为实用;环穿之间有一节向内收敛的窄颈。从北周、北齐两个政权地域内出土的马镫样式的一致性,说明它们有一个共用的来源。众所周知,北周、北齐乃接东西两魏而来,两魏又是从北魏分裂产生的。追根溯源周、齐的马镫应该是来自北魏,这与历史发展事实完全一致。

这一阶段的时间大体是南北朝后期,具体而言即公元六世纪后半期。

中期 以唐太宗昭陵六骏石刻、唐新城公主墓等六处所见的有明确纪年依据的样本为代表。

唐太宗昭陵 太宗昭陵六骏的马镫全都可以辨明形制,其中尤以飒露紫、拳毛騧最清晰完整。这些马镫形制完全相同,举飒露紫一例以概见其余。飒露紫的马镫上系革带,环略呈圆方形,有一宽踏板;圭首式穿,穿的顶部为圆尖形;环穿之间有一节窄颈。(插图1:20)

唐新城公主墓 昭陵附近唐新城公主墓出土一件鎏金铜马镫,略呈圆形,踏部宽平,中间有一凸棱。穿为圭首式,比较短。穿与环之间有一节窄颈。[32](插图1:21)墓主为太宗之女新城公主。据《新唐书》卷八三《诸帝公主·新城公主传》载:“新城公主,晋阳母弟也。下嫁长孙诠,诠以罪徙巂州。更嫁韦正矩,为奉冕大夫,遇主不以礼。俄而主暴薨,高宗诏三司杂治,正矩不能辩,伏诛。以皇后礼葬昭陵旁。”据墓志,新城公主卒于唐高宗龙朔三年(663),陪葬昭陵。[33]

唐郑仁泰墓 唐太宗昭陵陪葬的郑仁泰墓出土的一件马镫,圆方形环,宽平踏部,圭首式穿,穿环之间有一节短颈。(插图1:22)该墓所出的几件骑俑上的马镫,也可辨识其形式与此件相同。据墓志,郑仁泰卒于高宗龙朔三年(663),麟德元年(664)陪葬昭陵。[34]

唐独孤思贞墓 出土三件铜镫,两件位于西壁龛马俑腹下,1件出于墓室内另一件马俑之侧。3件镫的大小相同,高7.2厘米,[35](插图1:23)可见也是明器而非实用器。报告刊布的两件马镫形制上与郑仁泰墓的完全相同。这三件马镫的墓志称独孤思贞卒于武后神功二年(698),同年下葬。[36]该墓出土的马镫有两个是以一副成套与马俑搭配,另一件则是单个搭配。这种情况提醒我们注意,仅仅根据随葬马镫的个数,并不足以判断其为单镫或双镫。

唐节愍太子墓 唐中宗定陵陪葬的节愍太子李重俊墓出土一件铜马镫,环为半圆形,踏部扁平,圭首式穿,穿与环之间有一节窄颈。该件马镫通高8.7厘米,[37](插图1:24)显然是件模仿实用器的明器。该墓出土的几件马俑也配有马镫。虽然镫环下半多残,但还可以看出大体与上述铜马镫形制完全相同。李重俊为唐中宗三子,于神龙三年(707)起兵反对韦后,事败被杀。睿宗即位后为其昭雪,景云元年(710)陪葬定陵。[38]

阿思塔那72年188号墓 新疆吐鲁番阿斯塔那72M188出土的绢本设色牧马图上绘有两件马镫。[39](插图1:25)两件的形制全同,这里举一件说明。该图所见马镫样式和上述昭陵、新城公主墓、郑仁泰墓、独孤思贞墓、节愍太子墓的马镫形制非常接近,我们观察图上所表示的应该是铁制马镫。该墓还同出有大量文书和一方“大唐昭武校尉沙州子亭镇将张公夫人金城麴氏墓志铭”。墓志称麴氏入葬时间为开元三年(715),[40]但墓葬中出土文书中的纪年最晚为开元四年(716)[41]。开元四年的文书显然不是随麴氏入葬的,而应该是后来随男墓主张雄下葬的。[42]无论如何,我们可以据之以推定该画年代下限为716年。此墓出土的这件屏风绢画,完全的唐中原形式和风格;即使墓的男主人(张雄)也可能是西域人,其汉化程度也很深了。因此,这件画作虽然出土于新疆地区,但我们认为其上面所绘制的种种物事都是以中原实物为原型的,所以理当归入中原内陆一类。该墓地出土的其它一些同时期墓葬的骑马俑上也约略可以观察到绘制的马镫,形式大体与屏风画上所绘相同。(表2)

综上所述,这一期的马镫的样式是:镫环呈圆角方形,不再象早期的上宽下窄;穿为圭首式;穿环之间有一节短窄颈。这种样式的镫行用了相当长的时期,其时间跨度相当于公元七世纪至公元十世纪。

后期 后期的马镫在形制上与前期还是比较接近,但镫环部分开始有上窄下宽的趋向。这个时期的样本比较多,形制也比较清楚,我们仅举白沙宋墓一例以概见其余。白沙宋墓3号墓甬道西壁壁画可清晰看见一件马镫图像,[43](插图1:33)该墓葬的年代下限是宋徽宗宣和六年(1125)。[44]

后期的时间大概在十一世纪至十二世纪早期。

(二)新疆地区

新疆地区目前发现的马镫实物主要有五件,均为铁制品。分别出自于阿勒泰克尔木齐古墓、乌鲁木齐盐湖古墓、伊犁河流域、青河查干果勒乡。

在阿勒泰克尔木齐古墓发现过一件铁制马镫,[45](插图1:26)但不见于墓葬登记表。该马镫最早刊布于《新疆古代民族文物》。[46]此书图版164还刊布了同时发现的一件铁马衔。关于克尔木齐墓地的年代,一种意见认为早期墓葬的年代相当于米努辛斯克盆地卡拉苏克文化时期,即公元前1200~700;晚期的相当于战国至汉。[47]简报的执笔者则持另一种比较保守意见,认为该墓地的时代是西汉至隋唐。[48]笔者曾经多次勘察过该墓地,认为这个墓地的情况比较混杂,其中个别墓葬的年代恐怕要比前一种估计还早。笔者仔细观察过出土的实物,发现其中个别陶器的年代可能早到相当于米努辛斯克盆地的阿凡那羡沃文化时代,也即公元前第三千年下半叶至前第二千年初。不过,这件马镫的形制接近于内陆地区第二期第二阶段的样式,时代不会太早。我们同意这样的看法,即该马镫应该也是相当于唐时期的遗物。[49]

乌鲁木齐盐湖古墓 1970新疆军区生产建设兵团军垦战士在乌鲁木齐南郊盐湖南岸发现两座墓葬。其中2号墓殉葬马匹,还出土部分马具,其中包括一件铁马镫。该镫踏部已残,穿呈圭首式,穿与镫环之间有一小段窄颈。(插图1:27)此墓同出的还有一些唐代流行式样风格的织物,报告认为该墓的年代是唐代。[50]1号墓也出土一件马镫,但年代要晚到元代,不在我们论述范围之内。

2003年新疆考古所工作人员及西北大学文博院的学生在伊犁流域发现一件铁马镫。曾经有人提出,这件马镫的年代在公元二世纪以前。笔者为此特意向主要见证人新疆考古所吕恩国先生求教。承吕先生告知,这件马镫的出土情况不清楚。该件马镫现藏伊犁自治州博物馆,我们曾经仔细观察过,认为其形制属于七、八世纪的样式,[51]绝不可能早到公元二世纪。

青河查干果勒乡发现过一副马镫,通高20.1厘米,镫环外径16厘米。刊布者认为其年代在魏晋至五代时期。[52]我们观察这两件马镫镫环部分扁圆,踏部宽平(似在镫环底部上加一块踏板而成);圭首式穿,穿孔偏下;穿、环之间有一段短窄颈。(插图1:33)两件马镫的样式和独孤思贞墓出土的非常相近,我们估计其年代可能在七世纪。

上述克尔木齐古墓、乌鲁木齐盐湖古墓两处的墓葬形制比较明确,属于游牧民族墓葬。如所周知,公元七、八世纪活动于新疆地区的游牧民族主要是突厥系民族。因此,我们有理由认为,这两件马镫可能与这时期的突厥民族有关系。伊犁河流域发现的这件马镫,由于没有其它更多的信息可资分析,目前似尚不宜做过多推求。中亚片治肯特壁画上也可以发现与新疆地区类似的马镫,(插图1:28)应是由突厥系民族传入的。

就目前所见,新疆已经发现的马镫没有相应于内陆地区第一、二期的样品,上述的三件马镫的年代对应于内陆的第二期第二阶段,时间在公元七、八世纪左右。相当于第二期第三阶段的马镫也还没有发现。

(三)东北地区

东北地区发现的马镫数量不少,主要有朝阳十二台乡88M1、三合成、袁台子东晋墓、集安七星山M96、禹山下M41、万宝汀M78、高句丽太王陵、北票北燕冯素弗墓、北票北沟M8等处。这些马镫墓葬有一部分的族属很明确是高句丽,从民族文化的角度来说,本应和韩半岛地区发现的其它一些样本放在一起讨论。为了便于说明马镫早期的发展线索,我们把这些马镫也放到这里一并分析。

朝阳十二台乡88M1 大凌河中游东岸朝阳十二台乡砖厂88M1发现大批马具,其中包括一件鎏金铜马镫。该马镫由铜铸造而成,通高41厘米。镫环呈扁平圆形,外径16厘米,内径12.3厘米,高9.2厘米,踏部中间略向上凸起;镫柄长14厘米,上宽下窄,上宽4.5厘米,下宽2.7厘米。(插图1:4)报告认为该墓为前燕时代墓葬,绝对年代可能早于安阳孝民屯154号墓。[53]

朝阳三合成 朝阳县七道岭乡三合村1995年发现一座墓葬中出土铜鎏金马镫包片一件,已经残为数段。通高30.5厘米。木芯,外包鎏金铜片,木芯部分已经完全腐化。这件马镫有一长方形柄,长17厘米,宽4厘米,柄身有10个铆钉孔。镫环呈扁圆形,内径12厘米,宽2.5厘米,踏步微向上凸。镫环周围也有铆钉。残存的还有部分窄条包边,包边中间都有铆钉孔,孔间距3.5厘米。(插图1:5)发掘者认为该墓年代与安阳孝民屯154号墓、朝阳袁台子墓年代相近,是前燕遗存。[54]

朝阳袁台子东晋墓 朝阳十二台营子一座石椁壁画墓中也发现一整套马具。其中一副马镫出土时位于鞍桥下,镫通高28厘米。芯由籐条合成,包革涂漆,面饰朱绘云纹图案。镫杯较长,长14厘米,宽3.7厘米。环为扁圆形,径15厘米。通连镫杯的部分有一三角形木楔,外包皮革。(插图1:6)该墓葬年代估计在四世纪初至四世纪中叶。[55]

集安七星山M96 该墓发现一副马镫,也是木芯,外包鎏金铜片。通体用两到三排铆钉加固,做工精细。镫柄较长,上宽下窄。镫环呈扁圆形,踏部中间微向上凸。(插图1:7)穿孔在镫柄上部,出土时穿孔上有一段干朽皮条,当系原先系镫用的。[56]

集安万宝汀M78 万宝汀78号积石墓发现两副4件马镫。全部木芯,外包鎏金铜片,以铜铆钉加固。这些镫通高24厘米。镫环扁圆形,镫的踏部由镫环向外加5个鎏金铜铆钉。镫柄直长,上端有一横穿。原报告认为该墓葬年代为四、五世纪。[57](插图1:8)

集安禹山下M68 该墓发现一副马镫,已经残损。马镫为木质镫芯,,外包铁皮。铁皮上有钉痕,知原用钉铆实。残高27厘米。报告认为该墓年代为五世纪。[58](插图1:9)

集安高句丽太王陵 2003年吉林省文物考古研究发掘了集安境内的高句丽王城和部分王陵。在太王陵中发现一件鎏金镂花马镫。[59]这件马镫的具体制作工艺目前还没有看到进一步介绍资料,但从图片观察,似乎也是木芯包金属皮一类。其外观形制上非常接近于北票北沟M8、集安七星上96号墓、安阳孝民屯154号墓等处出土的马镫。(插图1:10)该墓出土的铜铃錾有“好太王”字样,可知墓主人为高句丽广开土王谈德,其卒于公元412年。

北票北燕冯素弗墓 北票冯素弗墓第一号墓出土一副马镫。该副马镫系由鎏金铜片内包桑木芯制成。其制作方法是“用断面作截顶三角形的木条,顶尖向外揉成圆三角形镫身,两端上合为镫柄。分裆处又填补三角形木楔,使踏脚承重不致变形。”铜片和木芯用钉铆实。镫外沿包鎏金铜片,环内侧钉薄铁片,上涂黑漆。通高23厘米。墓主北燕天王冯跋之弟范阳公冯素弗死于北燕太平七年(415)。[60](插图1:11)

北票北沟M8 该墓出土一件木芯铁皮马镫,皮芯之间用铆钉固定。镫环圆形,柄较长。发掘资料还未正式刊布。[61](插图1:12)

现将上述这些马镫材质与件数列如下表:

表1:东北地区马镫材质表

上述16件马镫的样式非常接近,而且都带有长柄,穿在柄的上端,踏部和镫的其它部分一样厚,没有一个宽而平的踏板。其中除朝阳十二台乡88M1一件为铜镫,集安高句丽太王陵一件质地不太明确外,其余14件的制作工艺基本相同,都是木芯包以金属皮,然后用铆钉固定。(表1)冯素弗墓出土马镫可以比较明确地了解到马镫木芯制作的方式,具有代表性意义。其它12件木芯镫的作法也应该不会有太大差别。这种制作工艺也许正说明其上距马镫开始出现的时代不远,所以还可以看得出与“革镫”、“脚扣”在制作方法上的渊源关系。

总的说来,以上列举的这批马镫从发展系列上看,与内陆地区的第一阶段相当,但时间上略晚一些,可以视为这个大阶段的后期,也即公元四世纪到五世纪初这个时期。

相当于内陆第二阶段马镫在东北地区迄未发现。

抚顺高尔山山城1956年出土一件铁制马镫,镫环呈圆角方形,踏板椭圆形。通高17.5、环径10.5厘米,踏板长10厘米,宽4厘米。圭首式穿,穿环之间也有一节向内缩的短颈。[62](插图1:29)一部分学者认为这件马镫是高句丽时代遗物。而齐东方老师则提出,这件马镫与东北地区其它辽墓出土的马镫形制相同,应该是一件典型的辽代马镫。[63]我们认为,唐至辽前期马镫的形制变化不是太大,该件马镫也有可能是七至十世纪的遗物。

明确与内陆地区马镫系列第三阶段后期相应的马镫在东北地区有大量发现。我们仅举三例以说明问题。

辽宁建平早期辽墓 1965年辽宁建平张家营子辽墓发现一批马具,包括3副铁马镫。这三副马镫形制相同,踏板有镂孔,背面中部有脊。圆方形镫环,平头圭首式穿,穿环之间有一内缩窄颈。通高18—20厘米,环孔径10.5—12厘米,踏板宽6.5—8厘米。(插图1:30)该墓葬的年代为辽代早期。[64]

辽陈国公主墓 内蒙古自治区哲里木盟的奈曼旗辽陈国公主墓发现有完整的马具。出土的马镫形制与建平辽墓相同。(插图1:31)该墓的年代是公元1018年。

宣化下八里辽墓 河北宣化下八里村辽代壁画墓葬群5号墓有一幅出行图壁画。该画所见的马镫穿的部分与上述两处所见相同,镫环部分变得更矮一些,踏板相当宽,有上翻的趋势。(插图1:32)[65]墓主张世古葬于1117年。[66]

上述几处所见的马镫形制与内陆地区第三阶段中期相比镫环部分变得较短一些,踏板也显得更宽。尤其宣化下八里辽墓壁画马镫踏部显得更宽厚,周缘有上翻的样式。

为了便于比较,我们把上述所举三个地区材料综合列表如下:

表2:中国地区墓葬马镫分期表

从上表很容易看出,东北地区缺少第二期以及第三期的前、中两段,只有三期的后段。东北地区三期后段马镫与本地区一期的马镫没有渊源关系,形制完全受内陆的前二期的影响,其来源明显是中原地区。换而言之,唐代以后东北地区的马镫形制来自中原,这种形制一直流行至辽代。在此处我们先只提一点,其余问题放到最后再做深入分析。新疆地区的情况复杂一些,也放到最后详细讨论。

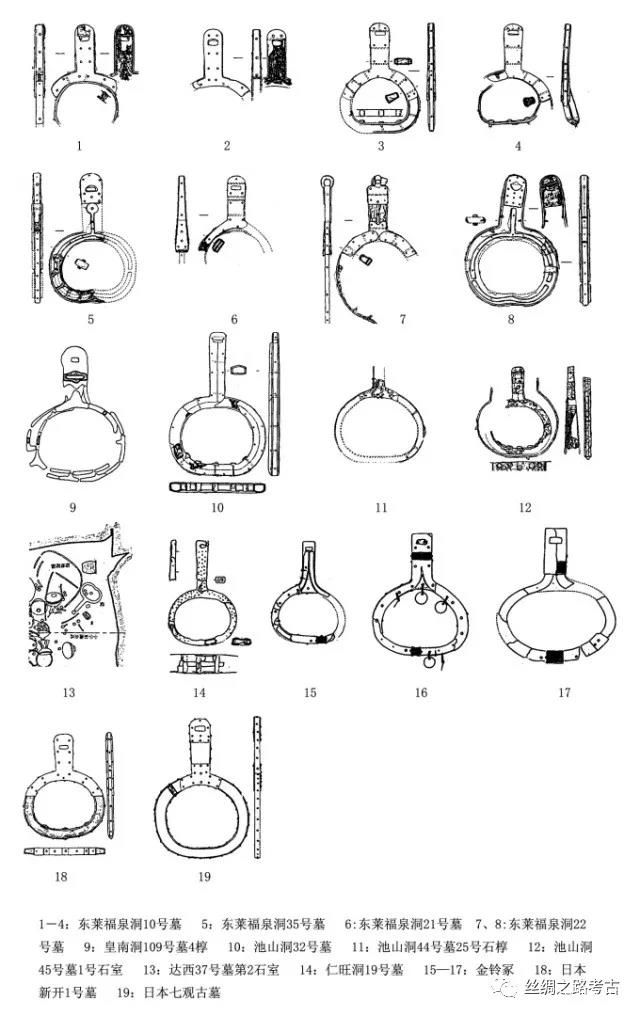

插图1

三 匈牙利的中世纪马镫

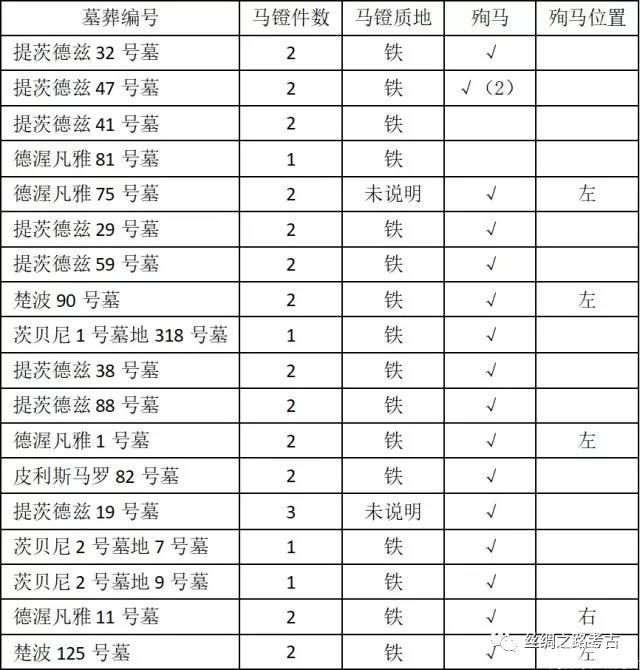

匈牙利业已记录的属于阿哇尔时期的墓葬有上千座,但破坏得相当严重。多数墓葬在两次世界大战期间做了发掘,但只有少量做了完整的发掘和研究。[69]匈牙利国家博物馆(Hungarian National Museum)原计划以“匈牙利阿哇尔时期墓葬”(Cemeteries of the Avar Period in Hungary)为题,出版共计五卷的系列研究报告,以介绍属于6世纪中叶至9世纪初的15,000座阿哇尔人墓葬。[70]但根据笔者目前的调查,似乎迄今只出版了其中的第一卷。[71]第一卷介绍了12处墓地的考古资料:(1)赫墨克梅基·哈隆(Homokmégy-Halom)、(2)茨贝尼1~3号墓地(Szebény I-III)、(3)德渥凡雅(Devaványa)、(4)楚波(Szob)、(5)提茨德兹(Tiszaderzs)、(6)皮利斯马罗(Pilismarót)、(7)奇斯科路斯·波依布·马科·杜罗(Kiskõrös Pohibuj-Mackó-dúlõ)、(8)奇斯科路斯·西伯·普兹塔(Kiskõrös Cebe-puszta)、(9)奇斯科路斯·楚斯·杜罗(Kiskõrös Szúcsi- dúlõ)、(10)维斯泽内克(Visznek)。其中除赫墨克梅基·哈隆、茨贝尼3号墓地、奇斯科路斯·波依布·马科·杜罗、奇斯科路斯·西伯·普兹塔、奇斯科路斯·楚斯·杜罗、维斯泽内克等七处外,其余五处墓地均有马镫出土。

茨贝尼1号墓地318号墓出土一件铁马镫,呈方8字形,脚踏部分为平板状。[72]发掘者推测该墓可能属于阿哇尔早期墓葬。[73]这一看法恰好与我们按照器物形态变化分析所得的结论不谋而合。(插图2:7)2号墓地7号、9号墓各出土一件环形铁马镫。7号墓主男性,殉一马,镫有长穿,下有平脚踏板。9号墓情况大体类似。两件马镫的形制基本相同,只是9号墓马镫的穿孔以上部分略显较长一些。[74]报告认为2号墓地在三个墓地中可能启用的时间最早,但由于发掘不完全,因此无从得知从何时起不再使用。[75]比较东西方的马镫形制,我们认为2号墓地82号墓的时代可能稍晚一些。

德渥凡雅墓地1、11、75、81号4座墓葬出土马镫。1号墓墓主男性,人骨左侧殉马一匹,头向相反。该墓出土一对铁制马镫。81号墓未记录有人骨或马骨,在报告中称墓葬中发现铁把手,但从图片分析,应该是马镫镫环残存部分。[76]德渥凡雅墓地使用时间大致在7世纪中叶至8、9世纪之交。[77]我们认为这种估计可能偏于保守。[78]发掘者认为75号是墓地中最早的一座墓葬,81号墓属7世纪后半期,而1、11号墓则同属IIIb区域,即最晚一期的墓葬群。

楚波墓地90号、125号两座墓葬出土马镫。(插图2:6、17)90号墓墓主为一老年男子,左侧殉葬一匹马。该墓随葬品比较丰富,有陶器和不少马饰,以及一副马镳衔、一副马镫。[79]125号墓墓主也是一男子,左侧殉马,随葬品有一件灰陶罐、四个箭头、一些马饰、一副马镳衔和一副马镫。[80]报告称90号墓可能属于此墓地最晚一期,而125号墓则相对早一些。我们对这两座墓葬年代的看法却正好相反。

提茨德兹墓地19、29、32、38、41、47、59、88共八座墓葬出土马镫。其中32与47号墓葬、29与59号墓葬出土的马镫形制完全相同。该墓地使用期间为七世纪中叶至八世纪中叶,而41、47号墓都属于早期墓葬。[81]根据墓葬分布图,32、38号墓均位于早期墓葬区域,58、88号墓则略晚。[82]我们单纯依据马镫形制变化所得出的结论适与报告所分析的年代先后一致。

皮利斯马罗82号墓墓主男性,右侧殉葬一匹马。此墓出土两件形制不同的铁马镫,(插图2:10、13)分别位于马尸左右两侧。[83]报告称该墓地也大致可按区域划分时代早晚,但并没有给出具体的墓葬分布图,因此82号墓究竟位于哪个区域、属于哪个时期不得而知。但该墓地总体时间在七世纪后期至八世纪前期,[84]

我们根据报告所提供的信息,将这几处墓地出土马镫的墓葬列如下表:

表3:匈牙利地区墓葬马镫分期表

其中德渥凡雅75号墓、提茨德兹19号墓没有说明出土的马镫是何种质地,但从墓中同出其它铁质马具可以推断,这两座墓的马镫很可能也是铁的。

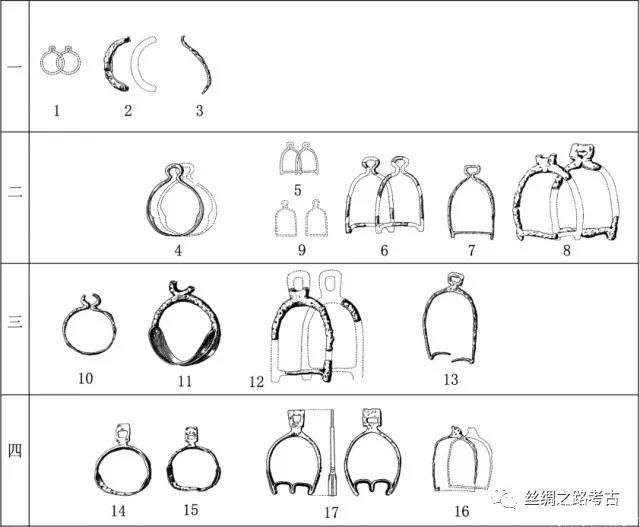

就匈牙利这些所谓的阿哇尔人墓地而言,马镫发展的形态大致可分为四期。(插图2)

第一期,可以提茨德兹32、47号墓马镫为代表。(插图2:1)这一期的马镫呈8字形,穿的部分较直,环呈圆形,穿与环之间互相通连。提茨德兹41号墓、德渥凡雅81号墓出土的马镫较残,但从形态上接近于上述提茨德兹两墓的马镫,因此也划归第一期。(插图2:2~3)

第二期,变化期。此期内原先8字形圆镫开基本有两个发展方向。第一个方向是底板逐渐加宽,如德渥凡雅75号墓。(插图2:4)第二种变化方向是镫环逐渐拉长为拱形。两种变化趋势的一个共同点是环和穿之间相逐渐内合,有隔断开的倾向。提茨德兹29号墓、提茨德兹59号墓、楚波90号墓、茨贝尼1号墓地318号墓、提茨德兹38号墓、提茨德兹88号墓、德渥凡雅1号墓。(插图2:5~9)

第三期,过渡期。此期承继上一期的两种类型分别发展。不过也有一个共同的趋势,穿和环之间部分继续变窄,并最终隔断。我们注意到皮利斯马罗82号墓、提茨德兹19号墓两座墓葬内都出土的不同形制的马镫。皮利斯马罗82号墓两件马镫,一件为8字形,有宽踏板(插图2:10);另一件为长拱形,圭首状穿,穿与镫环之中有颈隔开,踏板左右分开,一高一低,样式比较奇特。(插图2:13)但两种不同样式的马镫同出一墓,至少说明它们有一个共存期。提茨德兹19号墓有三个墓穴,其中墓C出土三件马镫。一件8字形,但镫环和穿之间已经完全隔断,不再是早先环穿相通连的样式,踏板较宽。(插图2:11)另外的一副马镫环呈长拱形,环穿间完全隔断,穿的形态拉长。(插图2:12)其中,皮利斯马罗82号墓、提茨德兹19号墓的8字形镫承继的是前一期的第一种类型,其余的则承袭上一期第二种类型而来。

第四期,定型期。这期的马镫,镫环、穿完全隔断,两者之间有一段窄颈,穿的部份呈圭首状。茨贝尼2号墓地7号墓、9号墓出土的马镫环的部分较圆,(插图2:14、15)这是继承了前期8字形镫的一部分特征。虽然德渥凡雅11号墓出土的一副马镫穿部已残损,但还是可以看得出原来应为圭首状。这副马镫环的部分为长拱形,是沿袭了早先拱形环而来的,但显得更为方直一些。(插图2:16)相对而言,德渥凡雅11号墓马镫的时代可能较茨贝尼2号墓地的略晚。楚波125号墓出土的一副马镫穿部也呈圭首状,环的部分介乎圆与长拱形之间,但踏的部分较为奇特,呈波浪形。(插图2:17)这可能是后期产生的特殊例子。

总的说来,这几处墓地马镫形式的发展演变大致是在七世纪前半至八世纪后半期之间产生的。这恰恰为我们分析南俄地区、中国及东北亚地区马镫的发展过程,提供了重要参照系。

插图2:匈牙利阿哇尔人墓地出土马镫

1:提茨德兹32/47号墓 2:提茨德兹41号墓 3:德渥凡雅81号墓 4:德渥凡雅75号墓 5:提茨德兹29/59号墓 6:楚波90号墓 7:茨贝尼1号墓地318号墓 8:提茨德兹38/88号墓 9:德渥凡雅1号墓 10:皮利斯马罗82号墓 11:提茨德兹19号墓 12:提茨德兹19号墓 13:皮利斯马罗82号墓 14:茨贝尼2号墓地7号墓 15:茨贝尼2号墓地9号墓 16:德渥凡雅11号墓 17:楚波125号墓

四 突厥系马镫的问题

突厥系马镫主要见于三处突厥民族墓地。

(一)库迪尔格墓地

库迪尔格墓地共计40座墓葬,其中16座石围墓不见出土马镫。24座石砌墓中3号、6号、20号、23号墓没有发表材料之外,其余的20座墓中有14座出土一件或一副马镫。出土马镫的墓葬是:1、2、4、5、7、8、9、10、15、17、18、19、22号墓。其中19号墓的年代可能较要晚到蒙元时代,其它墓葬的年代总体相当于中国北朝后期至隋唐这样一个时段。出土马镫的这些墓葬大多还出土马镳、衔、带具一类马具。但马衔的样式基本一致,没有差别。

我们在前文讨论过,根据出土的六瓣菱花铜镜可以推断17号墓的年代大体相当于7世纪。从15号墓出土的北周武帝五行大布可知其年代大体是六世纪八十年代或稍后。比较这两座年代大体比较明确的墓葬可知,早期的马镫是8字形,晚期才开始出现环穿隔断的圭首形马镫。22号墓两种样式的马镫同出,可以视为共存期。这一结论和对匈牙利阿哇尔墓葬群的分析结果完全相应,从而可以知:第一,前后的变化系列应该是可靠的;第二,这种变化是普遍而不是偶然的。

库迪尔格10号、17号墓出土的马镫穿部已残,但还是可以从残留部分判断其形态是圭首式。我们将库迪尔格马镫的发展变化分期列表如下:

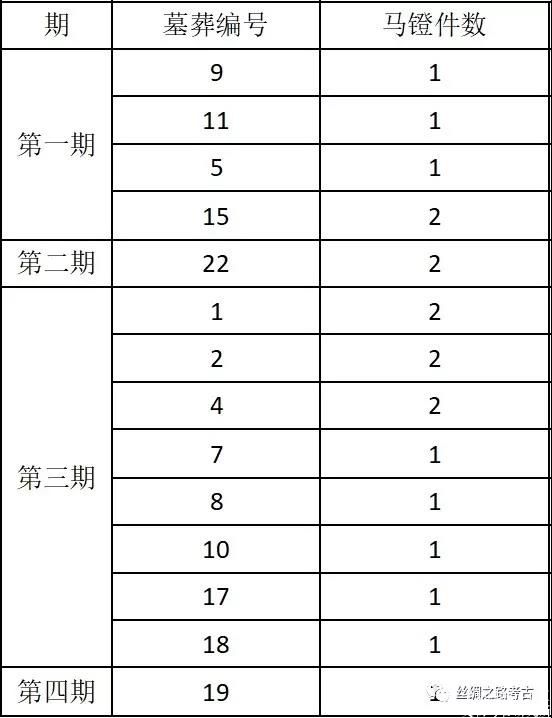

表4:库迪尔格墓葬马镫分期表

第一期的马镫全部都是8字形镫,镫环与穿之间连通。外观上有的镫环显得稍长一些,有的较圆短一些,但没有太多差异。出土此期马镫的墓包括9、11、5、15号墓。(插图3:1~4)9号墓出土的马镫环穿之间完全通连,样式稍微古老一些,其余三座墓葬所出马镫环穿部分呈闭合趋势。因此如果说,这期的马镫还可能再作进一步划分的话,我们认为9号墓的年代可能相对会较早。

第二期以22号墓出土马镫为代表。(插图3:5)该墓所出的这两件马镫一件为8字形,另一件则为圭首穿式。8字形镫环穿之间通连,圭首穿式镫环穿之间隔断。这是两种样式的镫共存期,8字形环穿通连镫应该是从这一期开始逐渐减少,环穿隔断式镫逐渐发展成为主流。两者呈现此消彼涨的态势。

第三期,环穿通连的8字形镫完全退出使用,圭首穿式镫成为普遍样式。这类圭首穿式镫在穿与环之间通常有一小节窄颈,踏板较宽平。出土这期样式镫的包括1、2、4、7、8、10、17、18号墓。从外观形态上看,这期的镫穿、环上彼此有此细小差异。但我们认为这应该是手工制作产生的偶然性,虽然不排除不同墓葬可能在时间方面有一定的早晚差别,但这些镫在外形上的细小差别恐怕不具有划分型式的意义。

第四期,以19号所出三角形镫为代表。(插图3:14)这种样式的镫环穿之间也是全然隔断的,踏板也较宽,样式相当简洁。我们认为,这种马镫的年代可能要晚到蒙元时期。

插图3

(二)图瓦墓地

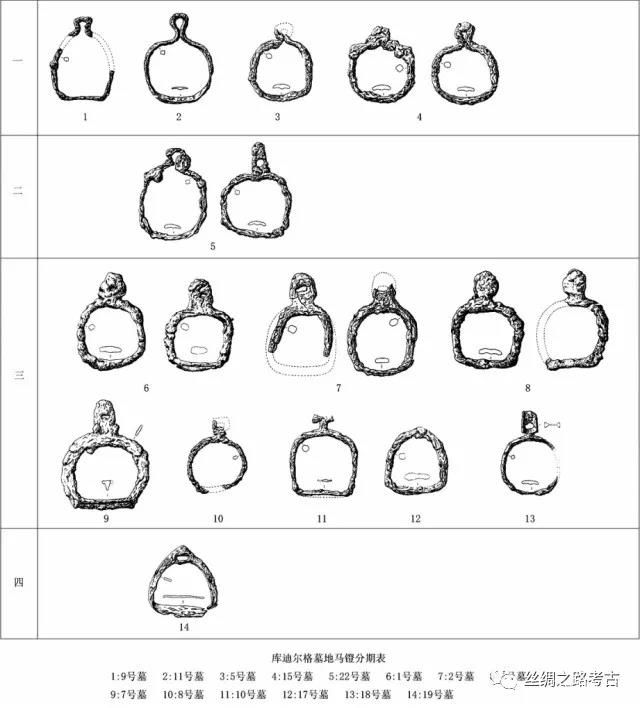

图瓦墓地中共有11座墓葬出土马镫,这些马镫全部是铁制品。按照形态上的差异,可以大体分为两期。(表5)

第一期,全部是8字形镫。出土这种马镫的墓葬包括马镫OAB-3a、KE-47、KE-22:2、KE-13、KE-2、Kurgan Kenotaph MT-58-D-13、Kurgan Kenotaph MT-58-D-41、KE-6,共8座墓葬。(插图4:1~8)其中前五座出土单件8字形镫,(OAB-3a、KE-47、KE-22:2、KE-13、KE-2、Kurgan Kenotaph MT-58-D-13)后三座出土的8字形镫为一副。(Kurgan Kenotaph MT-58-D-41、KE-6)这期的各件马镫的制作工艺相同,踏板宽平,环与穿之间通连而未完全隔断,但大多在通连处已经呈现出闭合趋势。

第二期,全部是圭首穿式马镫。出土这类马镫的墓葬有Aufschuttung MT-57-A-49、Kurgan MT-57-V-2、Kurgan Kenotaph MT-58-D-14,共3座墓葬。(插图4:9~11)其中Aufschuttung MT-57-A-49共出土两副四件马镫,一副圭首穿顶部高圆,(插图4:9a、b)另一副较方平。(插图4:9c、d)。这类马镫的踏部也都比较宽平,圭首式穿与镫环之间也有一段窄颈。

表5:图瓦地区墓葬马镫分期表

插图4

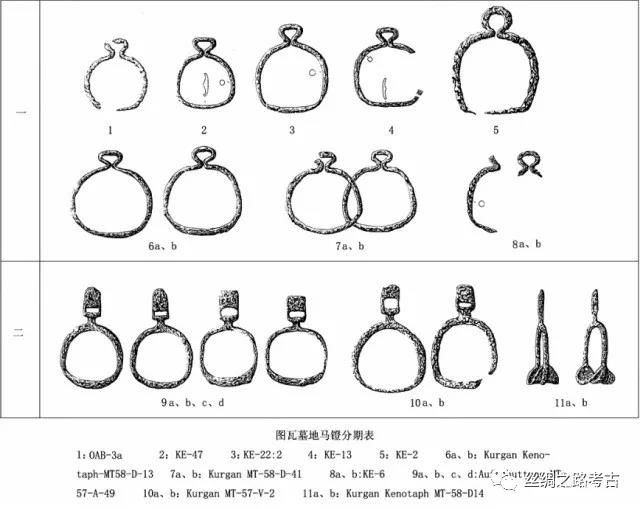

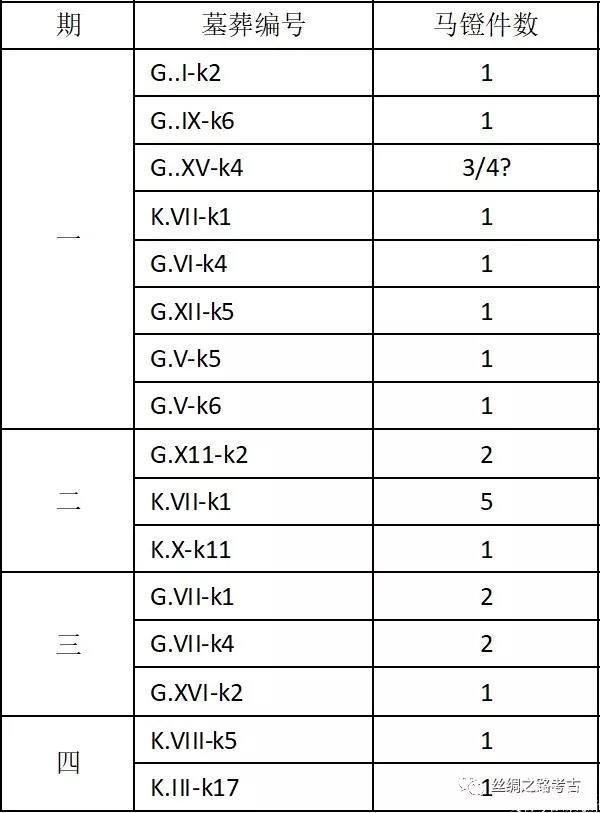

(三)阿尔泰山西北麓墓地

阿尔泰山西北麓墓地总共约300余座墓葬,其中出土马镫的有20座左右。部分墓葬出土的马镫残损严重,无法辨明形制,我们只能从舍。剩余较完整或可辨清形制的马镫总数26(或27)个,[85]其中成对的有6副,其余则为单个出土。(插图5)

按照这批马镫的样式变化,我们将之分为四期。(表6)

第一期,包括8座墓葬(G..I-k2、G..IX-k6、G..XV-k4、K.VII-k1、G.VI-k4、G.XII-k5、G.V-k5、G.V-k6)出土的10个马镫,其中有两个是成对的一副。这10件马镫均为8字形,环穿之间没有完全隔开,但连通部分已经基本呈闭合状态。这些镫的形态基本相同,只有G.V-k5、G.V-k6出土的两件稍有不同,穿的部分呈尖三角形。

第二期,包括3座墓葬出土的8个马镫。其中G.X11-k2出土一副两件,K.VII-k1出土两副加一个单件,K.X-k11出土一件。K.X-k11出土的这件环穿之间完全闭合。(插图5:11)K.VII-k1、K.X-k11出土的三副马镫全部都是一件环穿半通连的8字形镫和一件环穿完全隔断的8字形镫组合成套。(插图5:9a、b,10b、c,10d、e)我们判断这一现象应该是过渡期的特点。

第三期,包括3座墓葬出土的5件马镫。G.VII-k1出土一副,一件稍完整,另一件镫环部分残损严重。这两件的镫环上窄下宽。(插图5:12a、b)G.VII-k4出土一副马镫比较完整。(插图5:13a、b)G.XVI-k2出土的是一单件。(插图5:14)这5件马镫环与穿之间完全隔断,穿的部分不大,还没有形成圭首样式。镫环部分上窄下宽,与前一期相比明显拉长,比较接近于下一期。

第四期,K.VIII-k5、K.III-k17两座墓各出土一件。(插图5:15、16)这两件马镫是圭首穿式,环穿之间有一小段窄颈,踏部宽平。

原报告把该区域墓葬的年代定为公元前9~11世纪,在前文我们已经指出这种断代方式显然缺少应有的科学态度,其结论完全不可信!我们认为,该区域这些墓葬的年代除少量时代稍早之外,大部分年代都在公元6~8世纪左右。第四期圭首穿式马镫的形制正与中国地区7、8世纪流行的同类型镫完全一样,估计其年代应在这个范围之内。

表6:阿尔泰西北麓墓葬马镫分期表

插图5

五 马镫的起源及其传播

(一)马镫的起源

论者多以为,长柄式马镫起源于鲜卑部落,尤其可能与慕容部有关。论证的依据主要是在中国东北地区发现的这种类型的镫有一大部分与慕容部建立的前燕有关。我们觉得,按照这种说法不容易解释目前已经发现的马镫的分布情况。安阳孝民屯马镫、长沙西晋墓马镫的时间既早于慕容鲜卑活动的时间,慕容鲜卑的力量也从未介入到中国南部。长柄镫的流传后来还仅限于韩半岛和日本,中国则不再见。孙机先生曾经设想,中国的马镫对西方世界历史发展产生了重大的影响。[86]孙先生在论述中虽然没有明言,但我们推想他言下之意是认为马镫产生于中国内地。我们认为,这种说法也有一种困难,就是很难解释南俄地区8字形镫的来源。从目前的发现来看,这种8字形的马镫要比北朝隋唐时期流行于中国的圭首穿式镫出现的时间要早一些,而且也主要流行于南俄至东欧,几乎不见于东方。齐东方先生则比较含蓄地提出,马镫可能起源于北方某个游牧部族。[87]

参考汉魏两晋南北朝时期中国北方各民族活动的历史,我们有一种推测,马镫的产生可能与汉晋时代号为天下名骑的乌桓有关。中国内地早期的马镫(长柄式)可能是由乌桓输入的,而后来新式的马镫(圭首式穿)的传入则与乌桓、拓跋共同体有关。马镫早期的西传同样是与这一共同体的迁移有关。乌桓把早期的长柄式马镫带入中原的同时,也将之传给鲜卑和高句丽。四世纪高句丽向韩半岛地区的扩张,把马镫带入了这一地区,并且传播到了日本。

如所周知,公元前一世纪末至三世纪初,乌桓为中国北方强大的游牧部族。王沈《魏书》记载乌桓丧葬习俗“贵兵死,敛尸有棺,始死则哭,葬则歌舞相送。肥养犬,以采绳婴牵,并取亡者所乘马、衣物、生时服饰,皆烧以送之。……至葬日,夜聚亲旧员坐,牵犬马历位,或歌哭者,掷肉与之,使二人口颂呪文,使死者魂神径至,历险阻,勿令横鬼遮护,达其赤山,然后杀犬马,衣物烧之。” [88]可知乌桓以马上游牧为主,因此重视以马殉葬。其部族马的数量应该相当多。在臣服匈奴时期,匈奴马匹有很大一部分就是来自于乌桓。“自其先为匈奴所破之后,人众孤弱,为匈奴臣服,常岁输牛马羊,过时不具,辄虏其妻子。”[89]我们认为,马镫可能出自乌桓部族的一个原因是,中国文献特意强调了乌桓在弓矢、马具以及铁制兵器方面非常发达。《后汉书》卷九十《乌桓鲜卑列传》称乌桓“男子能作弓矢鞍勒,锻金铁为兵器。”[90]这就是说,制造弓矢鞍勒和锻造金铁兵器是乌桓部族男子普遍的技能。这一点无疑比较突出,才给修史者以深刻的印象。魏文帝时牵召为雁门太守,“表复乌丸五百余家租调,使备鞍马,远遣侦候”。[91]看来即使是南来附塞的乌桓后代鞍马也是相当精良的。

乌桓早在汉武帝时代就从辽东五郡逐次入居中国原北方边塞地区,是汉末两晋时期各种少数民族中最早进入中原的,弥散较广,影响甚大。[92]在迁入中原地区之前,乌桓就与中原有颇多接触。《史记·货殖列传》载:“夫燕……南通齐赵,东北边胡。上谷至辽东,地踔远,人民稀,数被冠。大与赵、代俗相类,而民雕悍少虑,有鱼盐枣栗之饶。北邻乌桓、夫余,东绾秽貉、朝鲜、真番之利。”汉昭帝始元六年(前81),乌桓转强,“发掘匈奴单于冢,将以报冒顿所破之耻。”东汉初期,乌桓再次强大,钞击匈奴,“匈奴转徙千里,漠南地空。”[93]建武二十五年(49)“乌丸大人郝旦等九千余人率众诣阙,封其渠帅为侯王者八十余人,使居塞内,布列辽东属国、辽西、右北平、渔阳、广阳、上谷、代郡、雁门、太原、朔方诸郡界,招来种人,给其衣食,置校尉以领护之,遂为汉侦备,击匈奴、鲜卑。”[94]乌桓大批南下分布于十郡甚至更广的地域内,[95]作为一种强悍的部族驰名幽燕。

通观汉晋时期,乌桓的骑兵一直扮演着重要的角色,因其鞍马弓矢之精,战斗力之强悍,遂始终以天下名骑而著称于史。南下的乌桓中,有一部分骑兵甚至深入到洛阳地区,充当皇家宿卫,其骑兵武力影响之大可见一斑。《后汉书·百官志》北军中候下有掌宿卫的长水校尉,长水校尉下有司马、胡骑司马各一人,“掌宿卫,主乌桓骑。”注引应劭《汉官》曰:“乌桓胡骑七百三十六人。”[96]不仅如此,乌桓骑兵还随汉将征战于荆、交之地。《后汉书》卷三八《度尚传》“明年(延熹八年,165),征还京师。时荆州兵朱盖等,征戍役久,财赏不赡,忿恚,复作乱,与桂阳贼胡兰等三千余人复攻桂阳,焚烧郡县,太守任胤弃城走,贼众遂至数万。转攻零陵,太守陈球固守拒之。于是以尚为中郎将,将幽、冀、黎阳、乌桓步骑二万六千人救球,又与长沙太守抗徐等发诸郡兵,并埶讨击,大破之,斩兰等首三千五百级,余贼走苍梧。”[97]这些乌桓铁骑的来源应该就是幽燕地区。在其它一些州郡也还有乌桓骑兵存在。

建安十二年(207)曹操平河北之后,远征乌桓,杀蹋顿单于,“幽州、并州柔所统乌丸万余落,悉徙其族居中国,帅从其侯王大人种众与征伐。”乌桓之马,及其骑射弓矢善良,这次乌桓新力量的输入极大提高了曹操军队马上做战能力,因而史称“由是三郡乌丸为天下名骑。”[98]

如果马镫确实起源于乌桓,联想到乌桓的南迁,自东汉以后其铁骑广布于境内诸州郡,并曾远征荆交,以及曹操迁三郡乌桓入居中国等等这些事实,那么也就不难理解为什么会在安阳孝民屯和长沙西晋墓出现代表先进骑战用具的马镫了。

我们再来看当时鲜卑的情况。《三国志》卷三十《魏书·乌丸鲜卑东夷传》记载,“自袁绍据河北,中国人多亡叛归之,教作兵器铠楯,颇学文字。故其勒御部众,拟则中国,出入弋猎,建立旌麾,以鼓节为进退。”汉人从河北地区移居辽东,输入中原文化,教鲜卑制作武器和文字,所以鲜卑的在军事部伍方面效法中原。从这条记载可以知道,在中原文化输入以前,鲜卑在文化和军事方面还处于比较落后的阶段,征战能力恐怕相当有限。总体看来,文化传播的方向是由南(中原)往北(鲜卑),而不是由北向南。

曹操迁三郡乌桓之后,残留在东北的乌桓逐渐并入鲜卑部落。从文献记载的一些蛛丝马迹中,还可以看出,在被并入鲜卑之后,乌桓的骑兵仍然发挥重要作用。似乎在乌桓并入鲜卑之后,鲜卑的骑兵才开始比较活跃。黄初三年(222),鲜卑柯比能与曹魏互市的三千骑中就有代郡乌丸。[99]西晋之时,幽、冀二州一带还分布着一些乌桓骑兵,多次参与中原的政治斗争。据《晋书》卷三九《王沈传附子浚传》称“东海王越将迎大驾,浚遣祁弘率乌丸突骑为先驱。”[100]我们推想,原先归属于乌桓的马具由于这种民族融合而被带进鲜卑,乌桓的并入很大程度上提高了鲜卑的骑战。虽然历史文献没有留下直接的记载作为过硬的证据,但我们想这种可能性还是存在的。

目前为止,已经发现马镫的四世纪左右的墓葬有不少被认为是鲜卑人的墓葬。有一种意见认为安阳孝民屯154号墓主人也可能是鲜卑或鲜卑化的汉人。考虑到乌桓和鲜卑在文化上的相似性,乌桓的考古学面貌也没有被辨认出来等等这些问题,我们认为,一部分出土马具的墓葬的主人也可能是乌桓人。当然,这仅仅只是一种设想,一种可能而已。考古遗存与族属的对应每每也只能如此,而很难遽于论定,尤其北方游牧民族的情况更是如此。

(二)马镫的在海东的传播

长柄马镫在四五世纪以后流布于东北亚地区(高句丽、韩半岛以及日本),单独形成另一种发展系列。在中原地区,这种样式的马镫却断然而斩,逐渐为圭首穿式马镫所取代。另一个值得注意的现象是,长柄式镫在东北亚地区的流布正好与高句丽由中国东北向韩半岛扩张的过程相吻合,其间的关系值得探寻。我们认为,正是高句丽向外扩张的运动,把先前自乌桓、鲜卑一系传承而来长柄式镫带入了韩半岛。韩国学者崔钟圭曾经提出,韩半岛南端福泉洞古墓出土物正是由于高句丽南征而传入的。[101]这种看法与我们不谋而合。

高句丽于西汉元帝建昭二年(前37)建国。一世纪时,高句丽在太祖大王的统治下曾经一度拓地至日本海,迫使夫余称臣。高句丽的扩张先后多次受到东汉王朝、辽东公孙氏、曹魏以及鲜卑慕容的打击,四世纪70年代又在对百济的战争中受挫。四世纪80年代以后,高句丽再度兴起,尤其是在广开土王、长寿王时代,疆域不断扩张。当时的中国北方是强大的北魏政权,高句丽吸收先前向西南发展失败的前鉴,把扩张的重心转向韩半岛,并于427年将王城国内城(今吉林集安城子河上游)迁往平壤(今朝鲜平壤)。在韩半岛地区发现的马镫,最早的一批正相当于五世纪三十年代左右。

1980—1981年,韩国釜山大学在釜山市东莱区福泉洞墓葬群中发现了多件木芯铁皮马镫。出土马镫的墓均为大型墓葬。根据这一现象,有理由认为当时的马镫属珍贵罕见之物。这批马镫系用木材揉成镫形之后,包以铁皮,再用铆钉固定。形状非常接近的马镫,除福泉泉墓葬外,在韩半岛的其它地方也有发现。福泉洞10号墓、福泉洞21号墓、福泉洞22号墓、福泉洞35号墓、伽耶皇南洞109号墓4号椁、新罗池山洞32号墓、池山洞44号墓25号石椁、池山洞45号墓1号石室、仁旺洞19号墓、新罗庆州金铃冢、达西37号墓第2石室等地出土的这种木芯包铁皮长柄马镫共计17件。[102]其中福泉洞10号墓共出4件,22号墓两件,这里面是否可能有双镫则无从得知。

插图6

申敬澈主张把韩半岛出土的马镫划分为A、B两型。[103]我们认为,事实上韩半岛这个时期的马镫在形式上的差别是非常细微的,有些恐怕是非常偶然的情况下产生的,这种情况在手工作业时代是很难避免的,因此并不具有划分型式的意义。针对一些学者在分析早期马镫类型划分上太过于纠缠枝节上细微不同,齐东方先生早已经指出“在没有更多资料的情况下,对仅有的几个实例分类,意义似乎不大。”[104]这一看法切中要害!我们认为器物在有些细小方面的差别恐怕是非常偶然,也是不可避免的。如果仅据数量相当有限的材料,强生分别,硬要主观地型式作划分,不但无谓,还可能引起不必要的争论。

釜山福泉洞以及皇南洞等等各地出土铁皮木芯长柄镫年代大致都在公元五世纪,福泉洞10号墓的年代可能相对早一些,但也不过五世纪初期。福泉洞21、22号墓的年代大致在五世纪三十年代。[105]伽耶皇南洞、新罗池山洞等地的标本时代相对较晚。相对而言,新罗庆州金铃冢的马镫镫柄相对变短,从功用上来看更便于使用,应该是改进后的形态。崔钟圭认为,这是受晋代以来的影响而开始的新马镫在新罗地区的第二次输入。[106]值得注意的是,皇南洞出土的马镫在木芯里面还贴附一根铁筋,与早先流行的纯木芯明显不同。[107]我们推想,这种新的变化也许正提示人们长柄木镫的确是后来铁制双镫的前身。

日本在七观古墓(履中天皇陪葬墓)、新开古墓也发现过长柄铁皮木芯马镫。这两处墓葬的年代在公元五世纪后半期。根据相对年代早晚,学者们相信马镫传入日本要比传入韩半岛晚半个世纪。[108]

(三)马镫的在欧亚草原的传播

为了便于分析,我们先把上面几节讨论过的几个区域马镫发展分期系列综合排如下表(表7):

表中最右边三列各期对照情况说明向海东地区的传播,左起7列对照的情况说明了马镫在欧亚草原地区的传播过程。

中国内陆以西各地区马镫演化系列都缺少第I期;在第II期中,这些地区各自的第一期又仅仅相当于中国内地的第二期,而且时间上还可能稍晚一些。凡此表明,中国以西地区的马镫都是从中国地区传入的。我们认为马镫早期向西传播与鲜卑民族的西迁运动有关。

表7

匈奴势力从漠北高原退出之后,鲜卑势力就不断地从东北地区向西迁移,填补该区域的空白。鲜卑檀石槐建立起的联盟范围所及,东起辽东,西至敦煌。鲜卑进入漠北高原时,并呑了匈奴残留的十余万落。[109]魏晋十六国时期,鲜卑民族不仅向南进入中原,在中国北方建立了代、前燕、西燕、后燕、南燕、西秦、南凉等政权,而且还大批向西北地区迁移。西迁鲜卑踪迹所至,遍布于今天的陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地。[110]迁居于河西地区的鲜卑部落史称“河西鲜卑”。其中迁入较早而势力较大的是秃发鲜卑。秃发也即拓跋,意即鲜卑父胡母。

四世纪中叶以后出现于欧洲的Huns更可能是一只向西迁移的鲜卑人。[111]余太山先生的研究认为,乙弗鲜卑的一支即越过阿尔泰山,到达阿姆河流域。[112]

8字形马镫大概是鲜卑部族西迁过程中与各种民族混杂之后,在南俄一带发展出土的一种马镫式样。其渊源虽然可以追溯到中国北方的单镫,但却是在草原地区新发展的类型。我们认为,马镫由鲜卑民族混合体挟裹西传途中渐从木制变而为铁造,其间必与活动与阿尔泰一带善于冶铁的民族有关。此一民族恐怕非突厥系民族莫属。

在表7的第III期中,中国地区只有第三期,缺少象阿尔泰山西北麓、库迪尔格、匈牙利等地的第二、三期。我们推想,产生这种现象的原因可能有四种,我们逐一进行分析。

第一种可能,中国地区马镫发展的二、三期之间中断,其间发生了一个马镫从西向东回传的过程。我们在前面讨论过,中国内地马镫发展第二阶段的前期,北周、北齐马镫的演变显然是承北魏而来的,周齐与隋唐之间文化发展的分合承继关系又是比较清楚的。因此,出现马镫发展中断的可能性不大。

第二种可能,自第一次马镫西传过后,中国内地与欧亚草原地区的马镫再没有发生过交流,而是走各自发展的道路。我们认为,这种情况也不可能。因为第III期时东西两方马镫样式的变化几乎是在同一时期发生的,假使东西方各自独立发展,就佷难解释这种同步现象了。

第三种可能,此时发生了马镫从东往西传的第二次浪潮。经过仔细分析之后,我们认为这种可能性也不大。因为此种可能性很难解释为什么在南俄等地有比中国更早的一期马镫发展系列存在。

第四种可能,在II、III两期之内,有一种新的力量从草原地区兴起,因为其扩张遂将一种新的马镫样式同时向东西两个方向传播。我们认为这种可能性最大,能够对此问题做出比较完满的解释。

征诸史实,我们认为这一带动新式马镫东西传播的新兴民族就是突厥民族!突厥自六世世中叶勃兴以后,迅速成为欧亚草原的霸主,其地域范围“东自辽海以西,西至西海,万里;南自沙漠以北,北至北海,五六千里,皆属焉。”[113]“其族强盛,东自契丹、室韦,西尽吐谷浑、高昌诸国,皆臣属焉,控弦百余万,北狄之盛,未之有也,高视阴山,有轻中夏之志。”[114]中亚地区的绿洲国家多臣服于突厥,中原地区东西对立的北周、北齐也争相结好突厥。是唐朝建立之初,高祖李渊也不得不先向突厥称臣。[115]李渊起兵太原还得突厥始毕可汗马匹之助。《旧唐书》卷一九四上《突厥传上》云:“高祖起义太原,遣大将军府司马刘文静聘于始毕,引以为援。始毕遣其特勤康稍利等献马千匹,会于绛郡,又遣二千骑助军,从平京城。”[116]

也许有人会问,传播这种新式马镫的何以不可能是先前的柔然呢?我们的回答很简单,因为柔然的铁器来源于突厥.《周书》卷五十《突厥传》称突厥人“经数世,相与出穴,臣于茹茹。居金山之阳,为茹茹铁工。”同传又略云(参《隋书》卷八四、《北史》卷九九《突厥传》):

时铁勒将伐茹茹,土门率所部邀击,破之,尽降其众五万余落。恃其强盛,乃求婚于茹茹。茹茹主阿那瑰大怒,使人骂辱之曰:”尔是我锻奴,何敢发是言也!”土门亦怒,杀其使者,遂与之绝。

这些记载说明,柔然的铁制品出自突厥,那么其形制出自于,或至少受突厥影响,应该就是题中应有之义了。

(四)余论

目前学界大都认同马镫是在中世纪的时候由中国北方传到欧洲的。英国科学史家怀特认为马镫在欧洲的传播催发了骑士阶层的出现,从而导致了欧洲封建制的产生。怀特把马用于战争的历史分成三个时期:第一时期,用于战车;第二时期,骑士用马,但只靠双膝夹住马身以维持平衡;第三时期,马成了配备有马镫的骑乘。他认为骑马方式的每一次改进都社会和文化的诸变革有相关。有了马镫之后马和骑者有效地结合成一体,骑士所使用的剑和矛等武器发挥了更大的效用,由此而产生了一种革命性的新战斗方式。[117] 作为科技史家,怀特对技术在社会发展中作用的强调是可以理解的。

美国学者John Sloan教授对马镫与封建制的关系做了重新考量。Sloan对怀特的观点持批评态度,认为怀特的说法从许多角度看都不能成立。他提出,马镫的输入和欧洲封建制的产生间隔相当长的时间,而且怀特的说法无法解释法兰西之外其它有大量骑兵的地方没有出现封建制的问题。[118]

事实上,中国学者顾准对怀特的质疑要比Sloan早得多。在怀特的著作问世不久,顾准就开始提出批评。Sloan所提的问题顾准都全提出了。顾准认为,社会变革的根本原因还在于社会因素本身,而不是个别的技术。他进而认为“愈深入到历史的细节,我们可以发现,某种欧洲兵制连同其意识形态,即使在其形成过程,也受到生产力——生产关系的决定性的影响,不过,一旦这种上层建筑凝固成型了,仅仅新的生产力一个因素,对兵制简直起不了变革的作用,对社会经济也同样如此。它甚至可以顽固的拒绝这种生产力。” [119]

当然,历史的发展复杂性往往超出人类的思维能力。欧洲封建制研究本身就是一个日久弥新的话题。尽管怀特的观点并不完善,学界还有种种反对意见,但他毕竟提出了一个非常有意思的命题。而且有一点不得不承认,马镫的出现对骑乘技术而言的确是一个了不起的进步。

注释:

[1] 吉谢列夫:《南西伯利亚古代史》下册(油印本),莫润先译,新疆社会科学院民族研究所,1981年,98页。Mogil’nikov:The Nomads of the north-west foothills of the Altai of the IX-Xo centuries B.C., Moscow, Narka.,pp.90-94页;Kovrig:Contributing au ProblŠme de L’occupation de Hongrie par les Avars, Acta Archaeologia Hungarica,VI, 1955,pp.163-191;相关章节。

[2] 武伯纶:《关于马镫问题及武威汉代鸠杖诏令木简》,《考古》1961年3期,163-164页。杨泓:《关于铁甲、马铠和马镫的问题》,《考古》1961年12期,695页;《中国古代马具的发展和对外影响》,《文物》1984年9期,45-76页;《新罗“天马冢”马具复原研究--兼谈中国古代马具对海东的影响》,《考古与文物》1985年2期,87-95页。孙机:《唐代的马具与马饰》,见氏著《中国古代舆服论丛》(增订本),文物出版社,2002年。齐东方:《中国早期马镫的有关问题》,《文物》,1993年4期,71—78页。董高:《公元3至6世纪慕容鲜卑、高句丽、朝鲜、日本马具之比较研究》,《文物》1995年10期,34-42页。王巍:《东亚地区古代铁器及冶铁术的传播与交流》,中国社会科学出版社,1999年。王铁:《马镫的起源与传播》,北京大学硕士论文,2000年。顾准:《<马镫和封建主义--技术造就历史吗>译文及评注》,《顾准文集》,贵阳:贵州人民出版社,1994年,296-309页。Bivar:“The Stirrup and Its Origins”, Oriental Art, n.s. I-2, 1995, pp. 61-65.Litttauer:“Early Stirrups”, Antiquity, LV. 1981, pp 99-103.White:The Origin and Diffusion of the Stirrup, Medieval Technology and Social Change, Oxford, 1962, pp. 14-28.。

[3] 相马隆:《轮镫源流考》,《流沙海西古文化论考》,株式会社山川出版社,1977年,139-158页。穴沢咊光、马目顺一:《安阳孝民屯晋墓所提出的问题》I,《考古学期刊》227号,东京,1984年。坂本美夫:《4~5世纪の马具》,《考古学ジャ-ナル》1985年12期,12-15页。申敬澈:《马镫考》,姚义田译,载《辽海文物学刊》1996年1期,141-159页。

[4] 王铁英上揭文,23-24页。

[5] 王铁英上揭文虽然认为单镫不是马镫,但在她排列的图表中并没有把单镫全部剔除,这种矛盾现象说明她在这个问题上还是很含混犹豫的。

[6] 有人将中国内陆地区分为南、北两区,如王铁英上揭文。我们认为这种划分并不合适,理由有两点:第一,魏晋南北朝时期南北政治虽然分割,但交流并不分隔。而且这个阶段的马镫实物只有少数的几个,远不足以做科学的地区划分。第二,隋唐时代全国统一,南北虽然存在地方差异,但我们觉得在这类物质方面的差别还不至于到可以分出南北两个发展系列的程度。况且这时期南方的标本数量也屈指可数,有些差别恐怕也是手工时代不可避免的偶然现象。

[7] 湖南省博物馆:《长沙两晋南朝隋墓发掘报告》,《考古学报》1959年3期。

[8] 南京市博物馆:《南京象山5号、6号、7号墓清理简报》,《文物》1972年11期,23-41页。

[9] 《晋书》,中华书局点校本,第1册,156页。

[10] 中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《安阳孝民屯晋墓发掘报告》,《考古》1983年6期,501-511页;中国社会科学院考古研究所技术室:《安阳晋墓马具复原》,《考古》1983年6期,554-559页。

[11] 穴沢咊光、马目顺一上揭文。

[12] 申敬澈上揭文,146页。

[13] 樋口隆康:《马镫の起源》,《青陵》19号,1971年。增田精一:《马镫考》,《史学研究》81号,1971年。穴沢咊光、马目顺一:《安阳孝民屯晋墓所提出的问题》II,《考古学期刊》228号,1984年。

[14] 齐东方上揭文,74-75页。

[15] 固原县文物工作站:《宁夏固原北魏墓清理简报》,《文物》1984年6期,46-53页。

[16] 孙机:《固原北魏漆棺画》,见氏著《中国圣火》,辽宁出版社,1996年,122-137页。

[17] 南京博物馆:《江苏丹阳胡桥、建山两座南朝墓葬》,《文物》1980年2期,1-12页。

[18] 山西大同博物馆:《大同市北魏宋绍祖墓发掘简报》,《文物》2001年7期,20-29页。

[19] 河南省文物研究所、安阳县文管会:《安阳北齐范粹墓发掘简报》,《文物》1972年1期,47-51页。

[20]〔唐〕林宝著、岑仲勉校注:《元和姓纂四校记》,中华书局,1994年,1233-1234页。

[21] 王仲荦:《魏晋南北朝史》下册,上海人民出版社,1980年,602页。

[22] 陈连庆:《中国古代少数民族姓氏研究》,吉林文史出版社,1993年,73页。

[23] 罗新:《北朝墓志丛札(一)》,见http://www.pku.edu.cn/academic/zggds/004/001/003.htm。

[24] 齐东方上揭文,76页。

[25]《周书》卷二五《李贤传》。

[26] 宁夏回族自治区博物馆、宁夏固原博物馆:《宁夏固原北周李贤夫妇墓发掘简报》,《文物》1985年11期,1-20页。

[27] 山西省考古研究所:《太原市北齐娄睿墓发掘简报》,《文物》1983年10期,1-24页。

[28] 太原市文物考古研究所:《北齐娄叡墓》,文物出版社,2004年,图版1。西壁中层《出行图》彩版见同书图版4。

[29] 山西省考古研究所:《北齐徐显秀墓发掘简报》,《文物》2003年10期,4-40页,其中图版31、32有局部图。

[30] 河南省博物馆:《安阳北齐范粹墓发掘简报》,《文物》1972年1期,47-51页。

[31] 中国社会科学院考古研究所:《河北磁县湾漳北朝墓》,《考古》1990年7期,600-607页。

[32] 陕西省考古研究所:《唐新城长公主墓发掘报告》,北京:科学出版社,2004年,55-56页、彩版六之5。

[33] 陕西省考古研究所:《唐新城长公主墓发掘报告》,图112。

[34] 陕西省博物馆:《唐郑仁泰墓发掘简报》,《文物》1972年7期,33-44页。

[35] 中国社会科学院考古研究所:《唐长安城郊隋唐墓》,文物出版社,1980年,39页、图版60之二。该报告刊布了其中的两件。

[36] 中国社会科学院考古研究所:《唐长安城郊隋唐墓》,42页。

[37] 陕西省考古所研究所:《唐节愍太子墓发掘报告》,北京:科学出版社,2004年,132-133页、图版36之10。

[38]《新唐书》卷八一《节愍太子传》。

[39] 新疆文物局:《新疆文物古迹大观》,新疆维吾尔自治区文物事业管理局等编,乌鲁木齐:新疆摄影美术出版社,1999年,143页,图版0357。

[40] 穆舜英:《吐鲁番阿斯塔那古墓群出土墓志登记表》,《新疆文物》2000年3-4合期,247页;新疆文物局:《新疆文物古迹大观》,145页,图版0364。

[41] 穆舜英:《吐鲁番阿斯塔那古墓群出土文书登记表》,《新疆文物》2000年3-4合期,284-285页。

[42] 该墓葬出土的文书具见《吐鲁番出土文书》(图版本),第四册,文物出版社,1992~1996年,24-46页。《吐鲁番文书》中认为188号墓男女主人“入葬先后不明”,显然是没有注意到麴氏墓志与文书纪年在时间上的差异正是解决男女墓主入葬顺序的关键。如果是男主人先入葬,而麴氏后来坿葬,就不可能出现有比墓主下葬时间还晚一年书写的文书。况且,麴氏墓志中也没有提及其坿葬张雄墓。就隋唐时代所见的情况来说,女性如果是坿葬,在其墓志中通常是会特别声明的。

[43] 宿白:《白沙宋墓》(第二版),文物出版社,2002年,图版肆捌II。

[44] 宿白:《白沙宋墓》,101-102页。

[45] 新疆社会科学院考古研究所:《新疆克尔木齐古墓群发掘简报》,《文物》1981年1期。

[46] 新疆文物考古研究所:《新疆古代民族文物》,文物出版社,1985年,图版165,图版说明9页。

[47] 穆舜英、王明哲:《论新疆古代民族考古文化》,见新疆文物考古研究所《新疆古代民族文物》,4页。

[48] 新疆社会科学院考古研究所上揭文。

[49] 齐东方上揭文,77页。

[50] 王炳华:《盐湖古墓》,《文物》1973年10期,28-36页。

[51] 虽然古代中原王朝曾经数度控制新疆,但这里的绿洲国家或游牧部族对中原王朝叛服无常,因此用中原王朝的年代概念套用于这个地区不完全合适。我们更倾向于使用公元纪年的方式。

[52] 王林山、王博:《中国阿尔泰山草原文物》,新疆美术摄影出版社,1996年,图版31,说明89页。

[53] 辽宁省文物考古研究所:《朝阳十二台乡砖厂88M1发掘简报》,《文物》1997年11期,19-32页。

[54] 于俊玉:《朝阳三合成出土的前燕马具》,《文物》,1997年11期,42-48页。

[55] 辽宁省博物馆文物队:《朝阳袁台子东晋壁画墓》,《文物》1984年6期,29-46页。

[56] 集安县文物保管所:《集安县两座高句两积石墓的清理》,《考古》1979年1期,27-32页。

[57] 吉林省博物馆文物工作队:《吉林集安的两座高句丽墓》,《考古》1977年2期,123-131页。

[58] 吉林省博物馆文物工作队上揭文。

[59] 国家文物局:《2003年重大考古发现》,文物出版社,2004年,121-127页。

[60] 黎瑶渤:《辽宁北票县西官营子北燕冯素弗墓》,《文物》1973年3期,2-28页。

[61] 董高:《公元3至6世纪慕容鲜卑、高句丽、朝鲜、日本马具之比较研究》,《文物》1995年10期,34-42页。

[62] 抚顺市文化局文物工作队:《辽宁抚顺高尔山古城址调查简报》,《考古》1964年12期,615-618页。

[63] 齐东方上揭文,77页。

[64] 冯承谦:《辽宁建平、新民的三座辽墓》,《考古》1960年2期,15-24页。

[65] 河北省文物研究所:《河北古代墓葬壁画》,北京:文物出版社,2000年,103-126页。

[66] 河北省文物研究所:《宣化辽墓》,文物出版社,2001年,上册,254、267页。

[67] 穆舜英:《中国新疆古代艺术》,乌鲁木齐:新疆摄影美术出版社,1994年,152页,图版393。

[68] 穆舜英:《中国新疆古代艺术》,155页,图版400。

[69] Garam:Avar Finds in the Hungarian National Museum,vol.1, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975,前言部分,9页。

[70] Garam上揭书,9页。

[71] 笔者于2005年调查了美国几所长青藤大学(Ive League Schools)的图书馆,同时还检索了几个著名的图书搜索网站,如Book Finder, Amazon等,都只有该系列的第一卷。

[72] Garam上揭书,90页。

[73] Garam上揭书,108-110页。

[74] Garam上揭书,106页。

[75] Garam上揭书,108页。

[76] Garam上揭书,126、136页。

[77] Garam上揭书,148-150页。

[78] Garam上揭书,126页注8中特意提到,在该墓地的发掘过程中器物的登记非常粗略,因此有些器物的归属并不能完全确定。

[79] Garam上揭书,180页。

[80] Garam上揭书,182-183页。

[81] Garam上揭书,233-236页。

[82] Garam上揭书,225页。

[83] Garam上揭书,259页。

[84] Garam上揭书,276-278页。

[85] G..XV-k4出土的马镫中,有一副比较完整(插图5:3a、b),另外有两块马镫不同部位的残片(插图5:4),不能辨别究竟是否属于同一个马镫。

[86] 孙机上揭文,97-123页。

[87] 齐东方上揭文。

[88]〔晋〕陈寿:《三国志》卷三十《魏书·乌丸鲜卑东夷传》裴注引,吴金华点校,岳麓书社,2002年下册,561页。

[89]《三国志》下册,561页。参《后汉书》卷九十《乌桓鲜卑列传》,2979页。

[90]〔宋〕范晔:《后汉书》,中华书局点校本,2980页。参《三国志》下册,561页。

[91]《三国志》卷二六《魏书·满田牵郭传》,上册,492页。

[92] 田余庆先生怀疑鲜卑桓帝猗㐌祁后可能出自广宁乌桓。见田余庆:《代北地区拓跋与乌桓的共生关系》,见氏著《拓跋史探》,三联出版社,2003年,109-110页。

[93]《三国志》卷三十《魏书·乌丸鲜卑东夷传》裴注引,下册,562页。

[94]《三国志》下册,562页。

[95] 马长寿:《乌桓与鲜卑》,上海人民出版社,1962年,151-154页。

[96]《后汉书》,3612-3613页。

[97]《后汉书》,1286页。

[98]《三国志》下册,563页。

[99]《三国志》卷三十《魏书·乌丸鲜卑东夷传》,下册,565页。

[100]《晋书》,第4册,1147页。

[101] 崔钟圭:《韩国中期古坟特征的若干考察》,《釜大史学》第7辑,釜山,1983年。此文未得寓目,这里根据申敬澈上揭文154页所引述。

[102] 申敬澈上揭文。

[103] 申敬澈上揭文,159页。

[104] 齐东方上揭文,75页。

[105] 申敬澈上揭文,148、149、155页。

[106] 崔钟圭上揭文,此据申敬澈上揭文,152页转引。

[107] 申敬澈上揭文,149页。

[108] 申敬澈上揭文,156页。

[109] 《后汉书》卷九十《鲜卑传》。

[110] 周伟洲:《魏晋十六国时期鲜卑族向西北地区的迁徙及其分布》,《民族研究》,1983年5期,31-38页。

[111] 余太山:《匈奴、Huns同族论质疑》,见氏著《塞种史研究》,中国社会科学出版社,1992年,265-266页。

[112] 余太山:《嚈哒史研究》,齐鲁书社,1986年,33-39页。

[113]〔唐〕令狐德棻:《周书》卷五○《突厥传》,中华书局点校本,第三册,909页。

[114]《旧唐书》卷一九四上《突厥传上》,第16册,5153页。

[115] 陈寅恪:《论唐高祖称臣于突厥事》,载《寒柳堂集》,北京:三联出版社,2001年,108-121页。

[116]〔后晋〕刘昫:《旧唐书》,中华书局点校本,第16册,5153页。

[117] White上揭文,14—28页。

[118] Sloan:The Stirrup Controversy,after JohnS@aol.com.

[119] 顾准上揭文。

编者按:本文作者陈凌,系北京大学考古文博学院研究员,原刊于《欧亚学刊》第九辑,第180-213页。引用请据原文。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com