吴晓筠

一、前言

目前所知中原地区最早的铜镜集中发现于河南安阳殷墟遗址。它们非安阳地区出产、带有强烈草原文化特征等已是学界共识,但其来源为何,迄今仍争议不休。如下文所示,目前最广为接受的观点或认为发现于甘肃、青海及内蒙古的齐家文化晚期铜镜是中国最早的铜镜,或认为新疆天山北路发现的铜镜才是商周铜镜的源头。另一方面,在大量的研究论著及图录中,过去关于中国铜镜的论述,经常将铜镜自齐家文化及商代晚期出现开始,历经两周秦汉,乃至于清代,视为一个延续不断的传统。[1]但若将安阳发现的几何纹镜(附录一:1 ~ 6)与西周时期尺寸偏小的素面镜(附录一:7 ~ 9、19、21、24)相比,如下文所提出的,两者之间可能没有承继发展关系。

今日考古发现已累积丰富的材料,亚洲内陆的考古发掘资料及研究也大幅公布、流通。因此,本文由西元前两千至一千纪考古学文化脉络出发,回顾过去相关研究、梳理现有考古资料,试图厘清铜镜在中原地区的出现、使用及理解,以及本地特色的创制。

二、发现与研究

(一)早期铜镜资料的累积与中原铜镜起源的认识

因铜镜具有反射、光亮等特性,故而在古代文献中,经常被认为堪比日月,并赋予神话性格。如此神物的起源,便被比附为远古黄帝合日月之精华所创造,并为古代皇帝所相信。[2]这种认识直到二十世纪初期才有所改变。

二十世纪初,随着考古学引进中国以及市场对古董需求而来的大量私掘,大量古代青铜镜出土,其中不乏一些目前所知时代最早的例子。例如瑞典安特生(Johan G. Andersson)便曾于一九三二年报导一面采集自内蒙古的重圈纹铜镜(附录二:51)。[3]后续于一九七○年代青海贵南尕马台铜镜[4]及甘肃广河齐家坪[5]出土的齐家文化铜镜,更被确认为中国最早的铜镜,起源问题便引起许多学者的兴趣。

中国铜镜起源问题的主要解释模式可分为中原本土起源与外来说两种。本土起源的说法多由古文献及中国青铜器的使用脉络出发,认为镜是由盛水的铜鉴衍生出来,[6]由阳燧发展而来,[7]或认为是源自多种具有反射效果的金属器。[8]李亨求依据风格分析及当时所知的考古学文化定年,认为是商人发明铜镜后北传至西伯利亚及朝鲜半岛。[9]但因近年新的考古资料不断出土,中国境内及欧亚草原青铜及铁器时代遗址的科学定年分析有长足的发展,今日已鲜有学者强调中原本土起源说。早期外来说的主张主要由日本学者提出。自一九三○年代起,梅原末治、江上波夫等学者便已讨论中原所用铜镜与欧亚草原文化之间的关系。梅原末治认为是受到斯基泰文化的影响。[10]江上波夫提出绥远式青铜器的概念,并将之与西伯利亚卡拉苏克文化相连接。[11]

一九七六年殷墟妇好墓出土了四件几何纹镜(附录一:1 ~ 4),其中一面与安特生发现的铜镜几乎一致(附录一:2),更为草原说提供坚实的证据。[12]林沄在论述商文化青铜器与北方地区青铜器关系时指出妇好墓铜镜与北方系青铜器之间的关系,极具启发性。[13]但学者通过妇好墓与中国西北及北方地带出土铜镜的比较研究,得出了中原地区所见铜镜来自新疆天山北路[14]及来自齐家文化[15]等两种主要观点。近年随着河北滦县后迁义遗址两面殷墟时期铜镜出土,北方地带做为铜镜自西北向中原传递的路径,也受到学者注意。[16]

随着欧亚草原考古资料的公布及翻译,一些学者也尝试跨越当代国界,将中原地区纳入更大的地理空间中的评估。在这些研究中,铜镜与刀、斧等工具一起成为探讨欧亚草原与中原地区互动的标志性器物。俄国考古学者Elena E. Kuzmina自一九八○年代起便开始与美国学者合作,将俄国学者百年来对欧亚草原青铜时代的发现及研究进行英文编译,成为研究俄国考古材料的重要参考。[17]在这些著述中,她反复提及商代晚期安阳地区的铜镜可追溯至欧亚草原分布广泛的安德罗诺沃文化(Andronovo),更接近的来源则是经由新疆再传到商都所在的安阳。[18]胡博(Louisa G. Fitzgerald-Huber)就二里头遗址所见圆形铜片上的十字纹及青海贵南尕马台出土铜镜上的星芒纹,认为齐家文化与巴克特里亚及南土库曼地区所见陶器及铜饰件纹饰的相似性,并提出巴克特里亚‧马尔吉阿纳文明体(Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC), c. 2000-1800 BCE)与齐家及二里头文化之间的可能关系。[19]近年张莉延续胡博的观点,强调应跨越现代国界的研究素材限制,并论述铜镜在甘青地区齐家文化的出现是受到中亚草原地区西元前第二千年纪早期的BMAC 的影响,之后再经由北方草原地带以舶来品的形式进入中原。[20]

对传统观点提出挑战的学者中,以Diane M. O’Donoghue 最为重要。他由商代晚期及西周时期铜镜的稀少性认为晚商、西周铜镜基本均为舶来品,并似对此类器物是否可称为镜子感到怀疑,因而在行文多处见到以「reflector(反射物)」及「mirror(镜)」称之。[21]白云翔由铸造技术出发,从新的角度论证商周时期中原地区所见铜镜均非本地铸造,直到西元前九世纪才开始自行生产。[22]近年日本学者甲元真之从尕马台铜镜出发,提出星芒纹在中亚铜器及凌家滩玉器上的共通性,对过去铜镜起源的相关讨论提出质疑,并就殷墟出土铜镜之形制,认为与中亚所见不同,具有启发性。但认为殷墟为凸面镜、西周以后出现小型镜及凹面镜的线性发展说法则有待商榷。[23]

(二)早期铜镜的类别、功能及定义问题

如O’Donoghue 的怀疑,伴随铜镜起源讨论的一个根本问题是:如何界定铜镜及其功能。学界在讨论被认为时代最早的尕马台铜镜时,便对其功能有许多不同的看法,多就出土位置认为是胸前配饰。[24]对中原地区最早的铜镜的认定,则有胡博在讨论齐家与二里头文化的关连性时,径将二里头遗址出土的嵌绿松石圆形铜片残件称之为铜镜,使之成为中原地区最早的铜镜。[25]这些论述均反映了过去学界对早期铜镜的模糊认定。

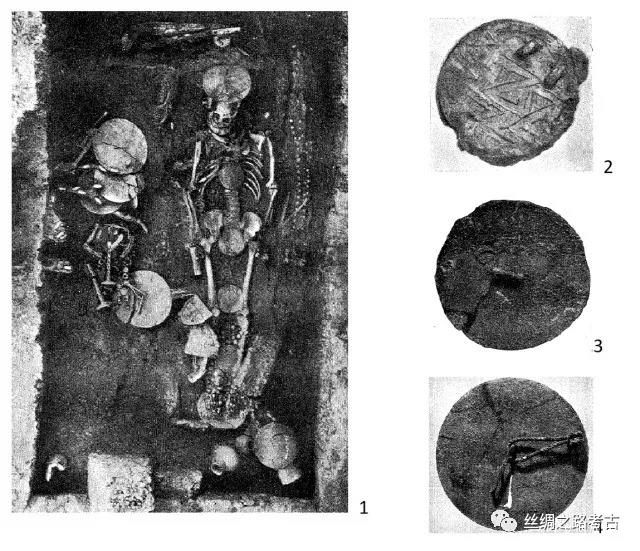

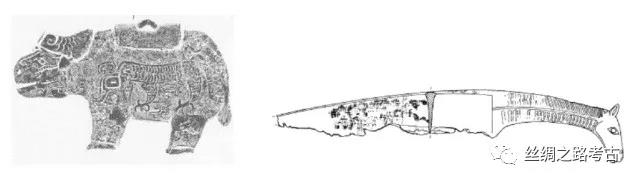

这种模糊性所带来的问题,在出土大量圆形片状器物的青铜时代遗址中特别显著。A. A. 提什金(A. A. Тишкин)及H. H. 谢列金(H. H. Серегин)在讨论阿尔泰铜镜时,便指出考古学者在面对大量此类器物时,对于何者为泡何者为镜,有许多不同的意见。[26]阿尔泰南边的新疆天山北路墓地及时代稍晚的甘青地区卡约文化墓葬也出土大量圆形铜牌饰,器类同样难以鉴别。[27]更显著的例子来自于西元前六到五世纪辽宁沈阳郑家洼子墓地M6512。墓主人随葬三种型态的镜或镜形饰(图1)。[28]在综合相关出土资料,刘学堂以今日大兴安岭鄂伦春萨满巫师服装缀镜满身的形象为参照,提出凡于边缘有穿孔的圆牌,功能上应是悬挂于萨满巫师服装上的装饰或法器,而非实际用于照容。[29]这种说法得到许多学者支持,认为不论是天山北路或郑家洼子墓葬中所见的铜镜多与萨满信仰有关。[30]

图1 辽宁沈阳郑家洼子墓地M6512及出土镜类相关器物

1.M6512 2.双钮镜 3.镜形饰 4.马头上的圆形器

(沈阳故宫博物院、沈阳市文物管理办公室,〈沈阳郑家洼子的两座青铜时代墓葬〉,《考古学报》,1975年1期,图版1、5、6)

中原地区晚商及西周时期所见铜镜数量稀少,但界定问题同样困扰学者。依据镜面的弧度,过去研究论述中被称为铜镜的晚商及西周时期器物主要有平面、凸面及凹面等三种。对凹面镜是否可作为照容镜的怀疑,表现在不少研究论述中。如宋新潮认为阳燧与早期铜镜「仅仅是同一物体的不同形式而已,之间并没有本质上的差异。」[31]高西省对西周遗址出土的「凹面镜」有详细的论述,并罗列众多学者对个别「凹面镜」的称法及定义。综合分析后,提出与宋新潮完全不同的结论,认为镜与燧「是使用性质根本不相同的两类器,是并存的,一照面饰容,一聚光取火。」因此提出「凹面镜」应正名为阳燧。[32] 总体来说,学界虽关注早期铜镜,但在器物的认定上缺乏一定的标准,功能上也多由萨满的诠释为主。

(三)欧亚草原青铜时代及铁器时代铜镜

欧亚草原地带的考古工作在十九世纪末二十世纪初即已取得丰富成果,许多著名的发掘,如巴泽雷克遗址,均始于这一时期。但更多的发掘资料以俄文发表,很少为俄国以外的学者引述。近年随着欧亚草原俄文考古资料的英译及中译,俄国考古资料受到欧美考古学界极大的重视。近十年更有许多欧洲、美国、加拿大、日本的研究机构直接进入俄国、蒙古、哈萨克斯坦等地进行合作发掘。这些均为今日研究欧亚草原与中原地区的互动关系提供了研究基础。但仍须注意的是,因欧亚草原地域广阔,今日虽已累积丰硕成果,但考古发掘上仍有大量的区域缺环,青铜时代遗址的定年及文化谱系,也仍有许多待解决的问题。

目前所知欧亚草原最早的圆形铜镜发现于土库曼南部及BMAC的农业区中,时代约为西元前三千纪。[33]青铜时代所见镜子数量不多,到了青铜时代晚期及铁器时代,才成为一种较具普遍性的器类。为数众多的镜子出土于欧亚草原及中亚,百年来主要的田野发掘资料汇整于俄文期刊Aрхеология CCCP。[34]也已有不少俄国学者投入铜镜的定年、类型学谱系研究及文化属性的研究。[35]

欧亚草原,特别是欧亚草原东部的资料多以线描图的形式发表,在确认质地、铸造技术及品质上有相当难度。过去主要可依凭的照片资料除展览图录上的少数名品,主要是一八九三年出版的L’Age du Bronze au Musée de Minoussinsk,以黑白照片发表米努新斯克博物馆的馆藏。[36]近年的重要参考资料为依据阿尔泰国立大学阿尔泰考古学与民族学博物馆资料整理出版的《金属镜:阿尔泰古代和中世纪的资料》,由陕西省考古研究院译成中文。[37]书中所载的早期铜镜主要为圆形钮镜及环柄镜,其中也包括了许多阿尔泰地区重要的铁器时代样本,如阿尔赞(Arzan)及巴泽雷克(Pazyryk)文化的出土品。

在Kuzmina 发表的综合性专著中,将欧亚草原铜镜分为六类:圆形微凹镜、圆形带小柄镜、圆形钮镜、方形平镜、方形钮镜、圆形折沿钮镜。其中,时代约为西元前十三至九纪的第三类圆形素面钮镜分布最广。除见于BMAC 外,也发现于乌拉尔山、哈萨克斯坦中部及东部,更远达于西伯利亚地区。新疆到安阳出土的早期铜镜也归于此类。[38]

文献资料表明,铜镜多发现于女性墓主人头部或腰部。在功能上,除一般认为的梳妆用具,也有学者提出斯基泰晚期流行的折沿镜是投掷武器。主流的阐释方式由人类学或民族志的角度出发,与前述中国北方地带铜镜的解释模式十分相近,认为铜镜除可照容外,也可以做为萨满服饰的标志,或护身铠甲。[39]T. M. Kuznetsova 更针对凸缘铜镜集中发现于女性墓的现象,认为镜背可做为女性仪式中的盛水容器。[40]

(四)小结

综观过去的研究,铜镜起源问题十分热门。主流研究认为中原地区的铜镜是源自于草原文化。但因欧亚草原在地理空间上分布广阔,文化纷呈,中原铜镜究竟是来自何处,囿于有限的材料,虽说法繁多,迄今未能形成有完全说服力的共识。

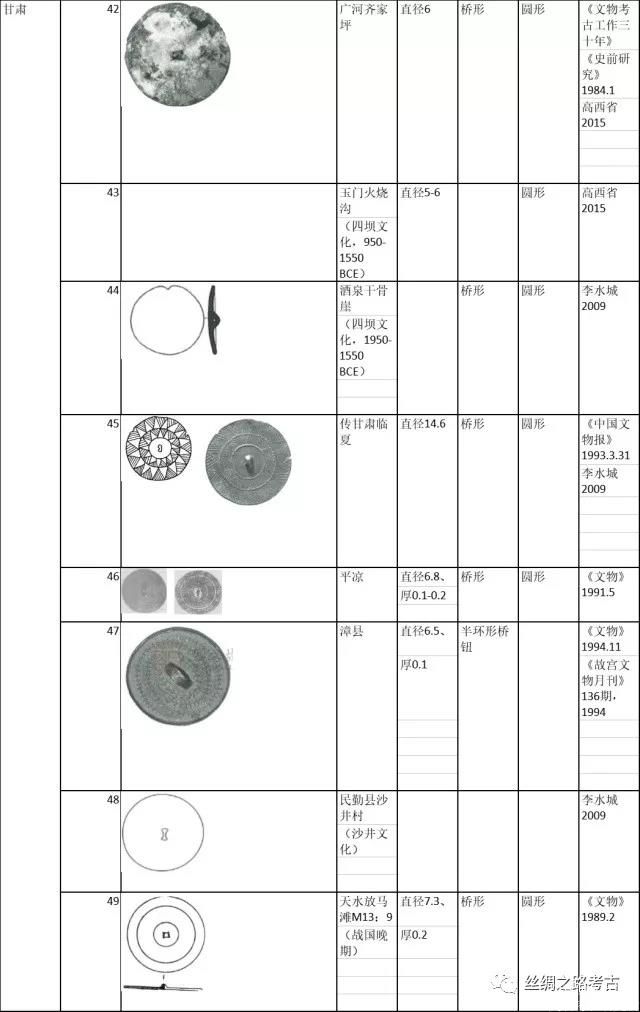

今日已累积丰富的考古资料,在中国境内发现时代上可对应于商至春秋时期的镜类文物数量颇丰,除见于中原王朝核心区域,如河南、陕西(附录一),更广见于新疆、青海、甘肃、内蒙、辽宁等草原文化的范围内(附录三),欧亚草原的相关资料也较过去更易于取得、内容也丰富许多。因此,藉由再次整理考古材料,本文在前人的研究基础上,试图厘清目前被称为「铜镜」的晚商、西周时期铜器的功能,以及晚商、西周以及东周的铜镜之间是否有传承关系,或是否有不同的文化渊源。

三、草原文化脉络下的殷墟铜镜

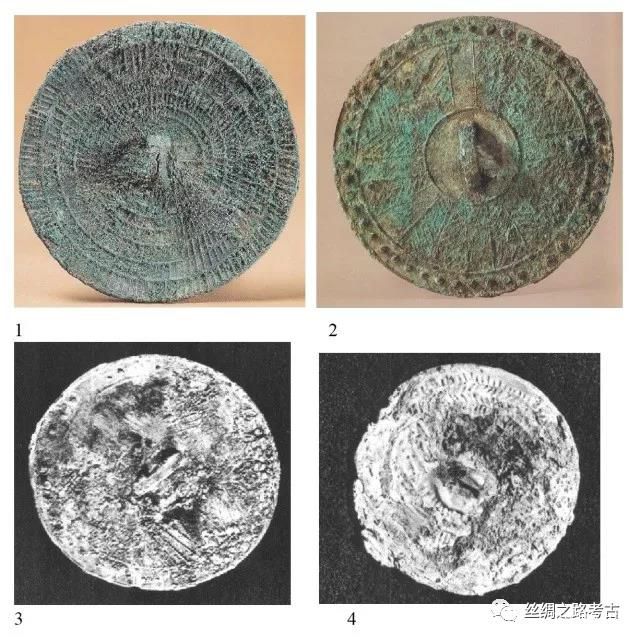

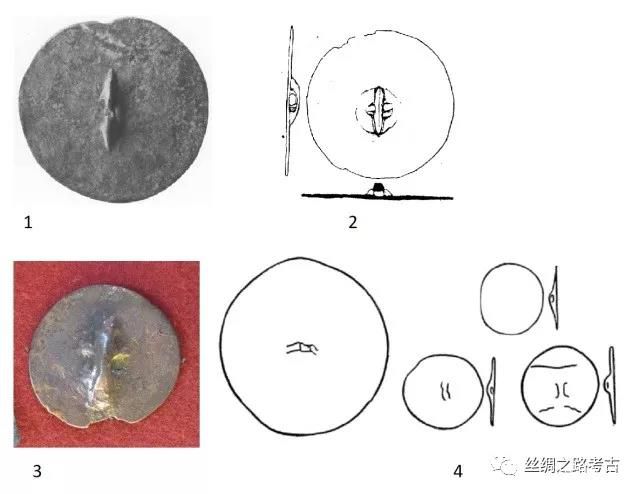

目前见于报导的殷墟青铜镜共有六面,除妇好墓(M5)出土四面,[41]另有侯家庄一○○五号墓一面[42]及大司空村南地M25 一面。[43]在过去中国铜镜起源相关的著述中已有详细介绍(附录一:1 ~ 6)。这些铜镜具有相当的共通性,包括圆形、镜面平直或微凸、镜背中心为桥形钮。它们都带有以镜钮为中心的几何纹饰,与晚商青铜礼器上的纹饰大异其趣。这些型制及纹饰上的特征使许多学者认为铜镜非中原地区铸造,而是舶来品。[44]但如前文所述,这些「舶来品」的来源说法颇多,或为齐家、西域,或为内蒙,甚至是更远的BMAC。若由前文所述Kuzmina对欧亚草原铜镜的分类看,新疆、甘青地区,甚或殷墟出土的早期铜镜都可以划归为第三种流行于安德罗诺沃文化晚期(约西元前十三至九世纪)的圆形钮镜(图2)。[45]

图2 安德罗诺沃文化铜镜

(Kuzmina, Elena E.. The Origin of the Indo-Iranians, Leiden, the Netherlands. Boston: Brill, 2007, fig.33;A. A. 提什金、H. H. 谢列金,陕西省考古研究院译,《金属镜:阿尔泰古代和中世纪的资料》,北京:文物出版社,2012,页77。)

安德罗诺沃文化的器物广泛发现于乌拉山至南西伯利亚叶尼塞河流域之间的区域。[46]带钮铜镜作为这一文化晚期的一种标志性器物,可见于今日吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦、阿尔泰及南西伯利亚等地区。[47]Kuzmina 提出安德罗诺沃铜镜经新疆、甘青到达殷墟。[48]梅建军也认为「如果考虑到中亚西部和西亚更早的铜镜,将新疆早期铜镜当成铜镜因素东传的『驿站』」。[49]若圆形钮镜在欧亚草原东部地区的传布首先是藉由安德罗诺沃文化的动能向东推动,我们可以将其文化分布范围(如新疆西部)及其周边(包括甘青地区、中国北方地带及殷墟)所见的同类型铜镜视为安德罗诺沃文化的产物,或是由之派生出来的器物。在这样的概念下,才有可能更有序地追索这种源于安德罗诺沃文化中西部的圆形钮镜形式,如何渐次于周边地区发展,直至殷墟。

另一值得注意的是,在广大的欧亚草原东部范围内,安德罗诺沃文化晚期也发展出许多区域文化特征,形成可辨识的区域性考古学文化。铜镜由安德罗诺沃文化区传至中原地区的过程,似也不仅是「中亚(安德罗诺沃)─新疆(天山北路)或甘青(齐家/卡约)─安阳(晚商)」这样简单的单一发展。

为探究安德罗诺沃文化圆形钮镜出现于中原地区的复杂性,以下先探讨新疆、甘肃、青海及北方地区的圆形钮镜,再进一步分析殷墟铜镜的草原因素。

(一)新疆、甘肃、青海及北方地区圆形钮镜的发展

目前所知新疆地区最早的铜镜集中出土于新疆西北部的哈密天山北路墓地。该遗址分为四期,吕恩国、常喜恩、王炳华原将该墓地的年代定在西元前十五至十三世纪,[50]近年李水城则将之定于西元前二○○○到一五○○年。[51]该墓地所见铜镜以素面圆形钮镜为主,据刘学堂统计,已出土一百面以上。[52]如许多学者,包括Kuzmina、梅建军、水涛及邵会秋等等,已深入讨论的,新疆地区青铜时代文化与安德罗诺沃文化不但在地理位置上相连,大量同类铜器及陶器的发现,可将这一区域视为安德罗诺沃文化的范围。[53]

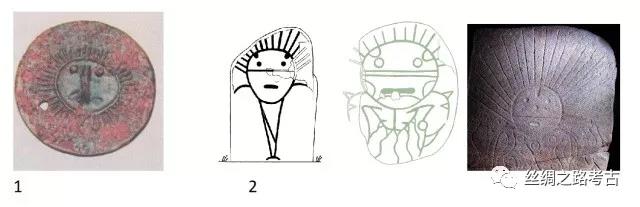

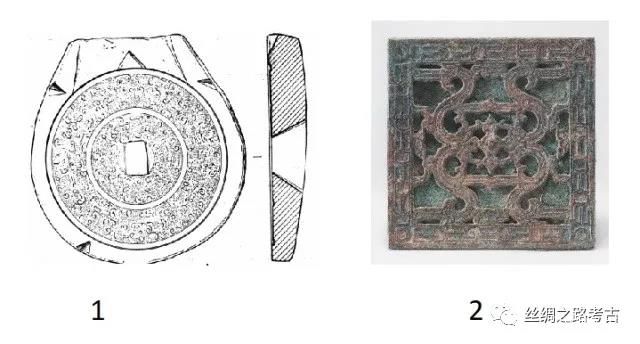

除了安德罗诺沃文化常见的素面镜,天山北路墓地还发现了人面太阳纹镜及重圈纹镜两种纹饰镜。人面太阳纹镜的出土资料未见报导,据已发表照片观察,这件圆形钮镜镜背中央有一宽大硬直的桥形钮,凸弦纹钮座内构成人面图案,不甚规整的短线环绕着钮座的外围。镜缘似有微微凸起的外缘(图3-1、附录三:4)。[54]目前考古未见其他相似的铜镜,但太阳形象的人面却多见于南西伯利亚米努辛斯克盆地附近的青铜时代奥库涅夫(Okunev)文化柱石上(图3-2)。因其有太阳光辉般的发型,俄国考古学者将柱石上的人面泛称为太阳神,年代定在约西元前二五○○至一八○○年,较天山北路墓地略早或相当。[55]与奥库涅夫文化石人像相近的石人也发现于新疆北疆的切木尔切克文化,郭物已就两者之间的关连性进行论述。[56]切木尔切克文化石人未见太阳光芒状的发型,但铜镜上出现人面太阳纹,显示这种形象也进入了新疆地区。[57]

图3 人面太阳纹镜及奥库涅夫文化柱石太阳神

1.人面太阳纹镜 2. 奥库涅夫文化柱石太阳神

(图版3-1取自刘学堂,《彩陶与青铜器的对话》,北京:商务印书馆,2016,页168;图版3-2取自Юрий Есин Тайна богов древней степи. --Абакан: Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 2009, 107-108, 182 c.)

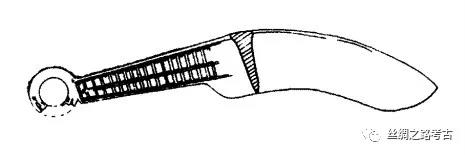

另一类重圈纹镜共有两面。一面为四重圈镜,镜背中心为硬直的桥形钮,纹饰以镜钮为中心,成四层规则的同心圆状排列,每层内以许多细小的平行线纹构成辐射格状纹饰(附录三:2)。[58]另一面为三重圈纹镜,线格粗略,纹饰涣漫(附录三:3)。[59]此类重圈纹镜也广见于中国北方地带。青海湟中出土两面,纹饰细节较为粗疏(附录三:38、39)。[60]一九七四年河北青龙曾出土一件直径约6 公分的重圈纹镜。[61] 另有一件两层重圈纹镜出土于甘肃平凉,两层方格间有一留白间隔,纹饰上较前述多重圈纹镜简化。[62]瑞典东亚博物馆另收藏三件相关的铜镜。一面是安特生于一九三二年曾报导过的四层重圈纹镜。该镜直径6.9 公分,收集于今河北张家口张北一带(附录三:51)。[63]另一面据传出于戈壁的重圈纹镜,直径6.5 公分,纹饰也相当接近,但因外圈纹饰已涣漫不清,无法辨识重圈圈数(附录三:52)。第三件为安特生于一九三六至一九三八年间购于北京的古董店。直径7.4 公分,纹饰差异较大,为七层条带式重圈纹,凸起的条带上有以平行短线构成的小方格纹,桥形镜钮上有三道弦纹,可能时代较其他重圈纹镜晚(附录三:50)。[64]这些重圈纹镜分布范围广,很难判断源于何处。若以细格纹为特征看,青海湟中出土的一件铜刀刀柄上有相似的纹饰,或许与重圈纹镜有关(图4)。[65]

图4 青海湟中下西河潘家梁遗址出土铜刀

(青海省文物考古研究所,〈青海湟中下西河潘家梁卡约文化墓地〉,《考古学集刊》,第8卷,北京:科学出版社,1994,页59。)

天山北路墓地出土的纹饰镜虽少,但人面太阳纹镜与北边奥库涅夫文化在宗教上的关连性,以及重圈纹镜所反映的大范围中国北方地区的物件流动,均显示新疆地区的铜镜不是单纯承自其西边安德罗诺沃素面钮镜,而是有更复杂的区域互动关系。这样复杂多元、非单线式发展,更清楚地反映在青海贵南尕马台星纹镜(附录三:36)及传出于甘肃临夏的三角纹镜上(附录三:45)。

青海贵南尕马台星纹镜因带有纹饰,且有清楚的图像资料,成为齐家铜镜的主要代表(图5-1、附录三:36)。该镜出土于尕马台墓地M25,发现于俯身墓主的胸口,墓主周身伴随海贝、骨贝、绿松石及骨珠,墓内并有陶盆及彩陶双耳罐。[66]该镜直径约9公分,镜面锈结,镜背外缘以两道弦纹为框,中间为七角星纹,外框与星纹间顺着星角方向填以平行的斜线纹。星纹中间以一道弦纹为钮座,中央似为一残断的小圆钮。[67]镜缘有两个并排的小孔,学者多认为这是因为镜钮残断后为系挂而设置,并视之为胸前配饰。[68]近年任晓燕观察此镜指出,两圆孔处仍留有与木柄相接的捆绑痕,说明这件铜镜是以柄镜的方式使用。[69]或许也可能是在镜钮损坏后,将使用方式由持钮改为持柄。类似的作法也见于时代更晚的铜镜,如冬宫博物馆一件约西元前八到七世纪的铜镜,中间镜钮缺损,边缘有一圆孔,可能用于安柄(图5-4)。[70]

图5 尕马台星纹镜及相关器物及图形

1.尕马台星纹镜 2. BMAC星纹封印 3.中国新石器时代文化星纹图像 4.动物纹折沿镜

(图版5-1取自中国青铜器全集编辑委员会编,《中国青铜器全集・16・铜镜》,北京:文物出版社,1998,图版1;图版5-2 取自夏含夷编,《远方的时习─《古代中国》精选集》,上海:上海古籍出版社,2008,页40;图版5-3取自冯时,《中国天文考古学》,北京:社会科学文献出版社,2001,页373;图版5-4取自Aruz, Joan et al.. The Golden Deer of Eurasia: the State Hermitage, Saint Petersburg, and the Archaeological Museum, Ufa. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000, p. 248。)

胡博以尕马台星纹镜上的星芒纹与西元前两千纪前期BMAC 流行的青铜印图案接近,提出BMAC 文化因素经过了安德罗诺沃文化器物,传递到齐家文化(图5-2)。[71]值得商榷的是,如甲元真之所提出的,安德罗诺沃文化中并未见到相对应的星纹,而类似的带圆框星纹图案却广泛发现于中国新石器时代文化遗址(图5-3)。[72]似乎说明了这种图案未必是经由BMAC 传播而来,在多种文化中均可能发生。尕马台星纹与BMAC 星纹的相似性,很难做为传播的证据。

另一件传出于甘肃临夏的三角纹镜,直径14.6 公分,镜面微凸,镜背以小钮为中心,饰两层三角纹,三角形内填以规整的平行线纹(图6-1、附录三:45)。[73]几何纹饰虽具有北方纹饰镜的特征,但若仔细检视此镜的细节,则表现出不同的质感。首先在形制上,此镜尺寸偏大,镜钮比例小,不似其他区域铜镜的宽厚桥钮,反而更接近圆钮的形式。纹饰上,与尕马台星纹镜上的斜线纹对照,三角纹镜上的斜线三角纹更加疏朗并富有几何纹的节奏及规律性。这种三角纹与塞伊玛-图尔宾诺现象(Seima-turbino phenomena)青铜刀、斧上的同类斜线三角纹、斜线方格纹及界线纹在线条的宽度比例、疏密及结构安排上,具极高的同质性(图6-2)。[74]因此,虽然尚未发现塞伊玛-图尔宾诺现象的铜镜,但这件铜镜极有可能由塞伊玛-图尔宾诺现象相关区域输入,或在其影响下出现的制品。[75]

图6 三角纹镜及赛依玛-图尔宾诺相关器物

1.三角纹镜 2.赛依玛-图尔宾诺相关器物

(图版6-1取自中国青铜器全集编辑委员会编,《中国青铜器全集・16・铜镜》,北京:文物出版社,1998,图版2;图版6-2取自Serikov, Y.B., Korochkova, O.N., Kuzminykh, S.V., and Stefanov, V.I.. “Shaitanskoye Ozero II: New Aspects of the Uralian Bronze Age.” Archaeology Ethnology & Anthropology of Eurasia 37/2 (2009): 73。)

综上,新疆、甘青地区素面镜出土数量虽多,但在文化判定及功能辨识上有其困难。但通过有限的几件纹饰镜,可反映出当时不同地区人群间密切且复杂的物质文化交流网络。不论是新疆或甘青地区,这些铜镜虽仅以极零星的数量出现,且除重圈纹镜外均无相同的铜镜发现,说明铜镜的使用非单纯的复制模仿,更可能是对域外图像及观念的借用。

(二)殷墟铜镜中的输入品

依据Kuzmina 的分类,殷墟出土的六面铜镜均可归属于欧亚草原安德罗诺沃文化影响下的产物。但每面都带有几何纹饰的作法,则与西北地区的纹饰镜相关。

已有许多学者论述妇好墓四面铜镜的草原特征(图7)。[76]据纹饰可分为两类:重圈形图案(图7-1、4)及四分型图案。(图7-2、3)重圈形图案中的六重圈纹镜(M5:45),与新疆天山北路及中国北方地带铜镜有明显的共性,最有可能由甘青地区发展起来,传布至中国北方地带。另一件重圈纹镜以凸弦纹分为三层,每层内填一周叶脉纹。(M5:41)。相近的叶脉纹可见于北方地区的一些铜刀刀柄上,如河北灵寿西木佛村出土的一件环首铜刀(图8-6)。[77]

图7 妇好墓铜镜

图版7-1、7-2取自中国青铜器全集编辑委员会编,《中国青铜器全集・16・铜镜》,北京:文物出版社,1998,图版3、4;图版7-3、4取自中国社会科学院考古研究所,《殷墟妇好墓》,北京:文物出版社,1980,图版68。

图8 北方地带出土工具、兵器

1. 锛,陕西延川马家河乡用斗村出土

2. 斧,陕西出土

3. 三銎刀,陕西子长县涧峪岔乡出土

4. 环首刀,陕西绥德河底乡沟口村出土

5. 环首刀,陕西延川马家河乡用斗村出土

6. 环首刀,河北灵寿西木佛村出土的一件环首铜刀

(图版8-1~5取自陕西省考古研究院编,《陕北出土青铜器3》,成都:巴蜀书社,2009,页428、394、465、468、520;图版8-6取自正定县文物保管所,〈河北灵寿县西木佛村出土一批商代文物〉,《文物资料丛刊》,第5卷,1981,页118。)

两件四分型图案铜镜构图基本一致(图7-2、3)。以桥形镜钮为中心,四分的方式布列四组发散式的叶脉纹,最外为一周乳丁纹。其中一件(M5:75)镜缘乳丁排列及大小参差不齐,且部分乳丁未铸出,线条也不十分规整,显示在铸造上较另一件简便(图7-3)。相较于其他铜镜纹饰,这两件铜镜的叶脉纹特别纤细,外缘的乳丁纹不见于其他地区的铜镜,格外具有特色。若将乳丁及纤细线条做为这两面铜镜的纹饰特征,则可以在北方地区,特别是晋陕地区的本地青铜器上找到共通点。成排的乳丁,以较大的比例及形式,见于直刃的穿銎刀上(图8-3)。[78]在一些小件工具,如图8-1 铜锛所示,可见到小乳丁及细线纹构成的纹饰。陕西延川县马家河乡用斗村出土的一件具有本地特色的环首刀柄部至刀面间带有纤细的直线纹及三角纹(图8-5)。[79]更接近的例子见于陕西出土的一件叶脉纹铜斧,可与妇好墓铜镜上的叶脉纹对应(图8-2)。[80]

(三)殷墟铜镜中的仿制品

侯家庄一○○五号墓出土的铜镜直径约6.7 公分,镜体小,镜面凸。[81] 镜背中心为一比例宽大的桥形钮,纹饰以镜钮为中心,分为内外两区。内区等分成四份,各填以不同方向的平行线纹。外区则为连续的3 纹。如高去寻所提出的,外区的连续三十四条3 纹「构成殷代其他器物上可见的龙或蛇身形纹饰」。[82]与殷墟出土青铜器上的纹饰对比,这种不见于北方地带的连续3 纹多见于晚商动物纹的兽角或身上,是典型的殷墟纹饰(图9)。[83]

图9 安阳出土麟纹铜镜及相关纹饰青铜器

(中国社会科学院考古研究所,《安阳殷墟花园庄东地商代墓地》,北京:科学出版社,2007,页125、166)

在商王朝中心制作带有域外特征的器物,特别是带有北方青铜器特征的器物,已有相当多的认识。[84]其中又以兽首刀及铃球器(如弓型器等)最具代表性,主要的作法即是在草原形式的器物上,加上商文化特征的纹饰。[85]将一○○五号墓铜镜放在同一脉络下检视,器形及平行线纹带有北方地区的特征,以3 纹表现动物身上麟片则是商人的传统,说明这件铜镜也是安阳工匠模仿草原系器物的一环。

(四)商人的铜镜观

O’Donoghue 提出商人虽拥有镜子,却没有将其作为镜子使用。[86]如前所述,殷墟所见铜镜有外地引进及本地模仿两类,说明晚商贵族既拥有这种域外器物,也乐于模仿制作,对其型制及特征应不陌生。在铸造上,铜镜的制作仅需两块合范,对于能铸造出大量繁复青铜礼器的商人来说,应是再简单不过的器物。另一方面,在一些安阳出土的器物上仍可见到光亮银白的表面,例如侯家庄一○○五号墓铜镜镜面局部仍保有「白铜」的质感、[87]西北岗1022 号墓出土之中爵绿锈下露出银白的质地,[88]表示商人也能轻易完成铜镜所需的合金配比。因此,若商人能理解并接受铜镜的映照功能,应能迅速取代当时较为不便的盛水照容习惯。[89]

相对于草原地区大量出土素面镜,殷墟出土的铜镜数量虽不多,但每面铜镜的镜背均施以接近满装的几何纹饰。这些纹饰表现了草原文化,与殷墟富宗教性的繁复礼仪铜器纹饰不同。张莉曾提出殷墟铜镜是身份标志物,[90]但检视出土铜镜的墓葬规模,除妇好为高级贵族外,大司空村M25 墓葬规模不大,西北冈一○○五号墓铜镜出土于多人殉人墓,显示铜镜持有者的社会身分落差大,铜镜在商王朝不具有礼仪及宗教性质,商人可能也完全未将铜镜作为照容工具,而更乐于接受这是一种反映域外文化的器物。

再次检视妇好墓随葬品的构成方式,更可说明铜镜在商人眼中的异域特征。该墓随葬品以多元化著称,林嘉琳(Katheryn M. Linduff)认为墓中出土的铜镜及其他北方系铜器代表了妇好的草原背景,并反映了商王国与外部联盟联姻的历史。[91]林嘉琳虽据其中所见的多样化草原器物认为妇好是来自草原的新娘,[92]但出自广袤地域的新石器时代红山、良渚、石家河及龙山文化的古玉、来自南方的有领玉璧及环、北方的铜镜,在认定妇好是一位广博杰出的收藏家上,更具有说服力。[93]在商文化中,铜镜非属宗教,非属身份,也非属生活,而更多地反映了他们对域外文化或周边异族人群的猎奇心理。

四、西周铜镜的来源

相对于殷墟发现的六面,西周时期铜镜数量略为增加。据现有资料统计,约有二十余面,多集中于西周早期(附录一:7 ~ 25)。这些铜镜均为圆形钮镜,但与殷墟的几何纹镜不同,全为素面镜。如前文所述,许多早期铜镜起源及发展的论述,将商和西周铜镜放在连续发展的脉络下讨论,但将两者放在一起比较,却反映了不同的文化特征。

(一)西周铜镜的草原因素

将西周早期铜镜与前述殷墟、甘青及新疆出土的铜镜对比,可看出明显的区别。首先,西周铜镜均为素面镜。若与新疆天山北路墓地及甘青地区的素面镜比较,虽有部分型制相似,但西周时期,特别是西周早期铜镜,镜钮多具细窄、两端尖瘦的橄榄形特征。如宝鸡市郊出土的一面素面镜,镜钮细长,中间高起、两端尖平,侧面形似三角,中间的钮孔很小(图10-1,附录一:8)。[94]这种橄榄形钮素面镜除多集中于陕西宝鸡及周原等西周早期的核心区域,也见于如河南浚县辛村西周早期卫国墓葬(M42)(图10-2)。[95]可见其出现与周人的兴起有关。

图10 西周铜镜与卡拉苏克文化铜镜

1. 西周铜镜,陕西宝鸡市郊区出土(高西省,〈中国早期铜镜的发现与研究〉,收入王纲怀编,《中国早期铜镜》,上海:上海古籍出版社,2015,页6) 2. 西周铜镜,河南浚县辛村M42出土(梅塬末治,〈周代の古镜〉,《东方学》,第35辑,1968,页6) 3. 卡拉苏克文化铜镜(摄于冬宫博物馆) 4.卡拉苏克文化铜镜 (Э. А. Новгородова Ножи карасукского времени из Монголии и Южной Сибири. // Монгольский археологический сборник. -- Москва: Издательство АН СССР., 1962, рис. 44.)

西周时期的铜镜型制具有欧亚草原系铜镜的特征,虽可将之归属于大范围欧亚草原铜镜脉络,但与前述西北或北方地区铜镜缺乏共性,也与中亚地区的安德罗诺沃文化铜镜不同。依据素面、小尺寸及橄榄形钮等几项特征检视欧亚草原地区铜镜,相似者集中发现于南西伯利亚卡拉苏克文化,也见于蒙古戈壁的东边(图10-3、4)。[96]西周铜镜与南西伯利亚铜镜的相似性说明了西周铜镜与殷墟无承继关系,周人与商人接触使用铜镜的人群不同,且可能与南西伯利亚地区更为相关。

目前已知的西周同时期周文化区以外的铜镜数量非常稀少,仅有少量线索可探讨来源。陕西淳化官庄出土一件型制较简的格纹镜,仅有一圈格纹,中间夹有圆点纹,颇有重圈纹镜的意味,或许是重圈纹镜的地方简化形式(附录三:63)。[97]与铜镜同出的还有商式青铜鼎及北方式刀等,张长寿、梁星彭指出属于黑豆嘴类型文化,[98]年代一般认为在商代晚期至西周早期之间。[99]与其他重圈纹镜的粗厚桥钮对照,这面铜镜带有细窄的橄榄形钮,与陕西扶风北吕墓地M3 出土的一件先周时期素面镜镜钮十分接近(附录一:7)。[100]

甘肃崇信于家湾墓地的发现表现了铜镜在人群间可能的流动。目前已发现的两面素面钮镜集中于一座墓葬(M38)中,镜面微鼓,一面直径8.5 公分,为橄榄式钮(附录一:21);另一面直径8 公分,带有少见的两端宽、中间窄的覆斗式钮(附录一:22)。[101]于家湾橄榄式钮镜的发现或许表现了该地与周人之间物品传递上的联系。覆斗式钮镜则与时代相当的新疆特克斯县阔课苏西[102]以及甘肃民勤沙井[103]等遗址所见相似,表现了于家湾墓地的西向连结,反映出该区域在西周时期区域间复杂且多元的交往活动(附录三:22、48)。

(二)西周铜镜的功能

如前所述,过去西周铜镜研究的主要争议点在镜与阳燧的区别。由于平、凸、凹三种镜面均能够达到反射的效果,因此在众多考古报告及研究论著中常被归于一类(附录二)。

由映照的角度看,凸面镜可以略微放大反射对象,凹面镜则是将对象缩小,并使成像颠倒。殷墟所见铜镜基本均为凸面镜,尺寸偏小的侯家庄西北冈一○○五号墓及大司空村M25 铜镜的凸面更为明显(附录一:5、6)。在西周时期的发现中,接近平面的镜子数量最多。镜面明显凸出者,如陕西武功黄家河出土的一面直径8.8 公分的铜镜,[104]以及陕西宝鸡凤翔一面直径7.22 公分的铜镜,[105]尺寸在中、小型之间。若检视汉代以后铜镜镜面尺寸与弧度之间的关系,便可明显发现,在能铸造大型铜镜的时代(如汉、唐、金、元等),镜面以平直为主,而在以小型镜为主的东汉末至魏晋时期,直径10 公分以内的铜镜镜面多铸成明显的凸面。

总体来说,西周时期尺寸相当的平、凸面与凹面镜同时存在,平面及凸面镜作为镜子,凹面者则如学者推测,可能做为阳燧,也可能做为器盖使用。这种凹面器在西周早期仅有二件,分别出土于北京昌平白浮及陕西扶风黄堆(附录二)。黄堆出土的西周早期凹面器反光面凹弧最甚,最有可能达到阳燧聚光的效果。该器带有橄榄式钮,与前述西周早期流行的铜镜镜钮一致,表示其与橄榄式钮镜有共同来源。

五、东周﹕铜镜的中原化进程

铜镜在商、西周时期的少量存在,说明铜镜是外来观念、稀有、不属于日常。据纹饰、镜钮型态判断,有多种来源途径,而非单一源于新疆、甘肃或蒙古。过去的研究依据一些具有凹面特征器物的典型周人纹饰,包括陕西扶风刘家的西周中晚期重环纹器、[106]河南三门峡上村岭虢国墓地一件春秋虺龙纹器,[107]认为体现了铜镜这一外来物的本地化进程。[108]但仔细检视这些器物,凹面的特征不符合照容铜镜的标准(附录二)。[109]

将晚商几何纹镜、西周素面镜与战国晚期定型化的中原铜镜进行对比,可归纳出战国时期中原本土铜镜的主要特征为圆形、小桥形钮,镜缘多为一周素面带。纹饰方面,多以铜礼容器上流行的羽纹、卷云纹及菱格纹为地,以成排方式格状布列;主纹则取自铜礼容器或织品上的龙纹、凤纹、动物纹、山字纹及植物纹,以镜钮为中心布列。[110]如由战国铜镜的特征往前追溯,最早的例子或许应为春秋中期陕西凤翔秦公一号大墓出土的一面蟠螭纹镜(附录一:29)。[111]此镜为圆形小桥钮镜,纹饰以同心圆方式布列,镜钮周围为素面带,外环一圈规整的S 形纹,其外为两圈典型秦国蟠螭纹,外缘处为一周素面带。若与其时代稍早的上村岭虢国墓地出土的两面春秋早期素面镜(附录一:27、28)及一面带有北方草原特色的动物纹双钮镜(附录一:26)对比,秦公一号大墓铜镜的强烈本地特色,首次展现出有意识地将铜镜中原化的意图。据此,中原铜镜开始本地化的时间,应为春秋中期以后。秦国在地理位置上与草原民族接触的便利性,或许即是触发铸造本地铜镜的原因。[112]

如许多学者已提出的,中原铜镜的大发展是在战国时期。O’Donoghue 提出华夏铸镜最早的线索在山西侯马遗址出土的陶范中,后由北方扩展至南方,终于战国中期大兴于楚,才得以快速地全面取代「以鉴照容」的传统。[113]梅建军指出铜镜是游牧文化传统中的一环,直到战国时期才融入中原的青铜工艺体系。[114]

战国时期的铜镜主要包括两种形式:圆形钮镜及双层透雕镜。圆形钮镜的发展十分广泛且迅速,从山西侯马铸铜遗址的镜范,[115]到南方流行的各式铜镜,基本上都维持着同一型式:圆形片状、镜背以小钮为中心布列纹饰,主纹饰区外有一周素面带,边缘是一微微高起的凸缘或宽平沿(图11)。由战国时期所确立起来的这种圆钮凸缘镜式及同心圆布列纹饰的方式,与其说是来自欧亚的影响,不如说是东周以来铜容器器盖纹饰布列方式的延伸。这种形式成为其后汉代至清代铜镜的基本格式,各时代仅于其间填以表现时代特色的装饰,鲜少对之进行改动。[116]第二类双层透雕镜数量稀少,除集中于公私典藏,也偶见考古出土,如湖北江陵及河南洛阳等地的发现(图11-2)。[117]这种铜镜有方形及圆形两种,主要特征为双层嵌合,镜背纹饰透雕层中央带有一小钮,镜背缘多有一宽边,镜面层嵌入镜背层内。纹饰多以鸟兽为主,分层透雕铸造,使之具强烈的层次感及立体感。陈佩芬据这种双层镜的锈蚀特征,提出目前可见之收藏品可能多出于三晋地区的黄土地带。[118]上海博物馆藏有一面战国四虎纹镜,型制虽为圆形钮镜,但镜背纹饰极具立体感,布局与晋地流行的透雕动物牌饰十分接近,颇有将双层透雕镜合铸的效果。[119]

图11 战国时期青铜镜范及镜

1.镜范,山西侯马铸铜遗址出土(山西省考古研究所,《侯马铸铜遗址》,北京:文物出版社,1993,页175) 2. 双层透雕镜,河南洛阳西工区出土(中国青铜器全集委员会编,《中国青铜器全集・16・铜镜》,北京:文物出版社,1998,图版18)

圆形钮镜及双层透雕镜在春秋中晚期至战国时期出现,反映中原地区对外来观念的接受及本地冶铸的创发。铜镜在欧亚地区有悠久的传统,也为商人及周人知悉。当这一种器物的性状及功能被中原地区贵族接受后,虽以惯常的圆形钮镜为主要形式,但在纹饰上展现强烈的本地色彩,并开发出独特的双层镜。这些铜镜与同时期亚洲内陆流行的柄镜、平面圆镜及高折沿圆镜均有明显的差异,为中原地区独树一帜的物品(图12)。[120]

图12 与东周同时期之欧亚草原东部流行镜式

1.阿尔泰中部,西元前八到七世纪 2.土瓦,西元前五到三世纪(摄于冬宫博物馆) 3.塔加尔文化,西元前七至三世纪(照片摄于冬宫博物馆,线图引自«Археология СССР»1992, 437)

六、结语

铜镜虽曾于晚商、西周时期经由不同的途径出现于中原地区,但其最终于战国时期成为中原文化的一种标志性器物,应被视为认识欧亚铜镜的性状、功能后,在本地的工艺传统中自行创作的一类器物,而非源于欧亚地带的某处,或承继于商或西周的传统。

至少在战国时期开始,中原铸造的铜镜所展现的独特美感使之成为欧亚人群喜爱的物品,在考古发现中,出土范围远达黑海北岸,甚至还有许多欧亚人群对之进行仿造的例子。[121]最为特殊者为哈萨克斯坦采集的一件西元前三到二世纪欧亚草原流行的小尖柄镜(图13-1)。学者多将其上纹饰解读为六角星纹,但仔细观察纹饰结构,其原形为战国时期流行的六山纹镜(图13-2)。[122]另一方面,欧亚草原的铜镜特征似也影响着中原地区的铜镜形式。如战国晚期至西汉早期铜镜上常见的三弦纹钮与哈萨克斯坦斯基泰文化阿尔赞(Arzan)二号墓出土铜镜上的三弦钮相近,两者间可能有模仿关系(图13-3、4)。[123]

图13 战国时期与同时期欧亚草原铜镜

1. 战国晚期铜镜,广州南越王墓出土(引自《中国青铜器全集‧16‧铜镜》,图版26)

2. 哈薩克斯坦採集星紋鏡(引自Nomads and Networks, 178)

3. 战国晚期铜镜,陕西西安郊区出土(引自《中国青铜器全集‧16‧铜镜》,图版13)

4.斯基泰阿尔赞2号墓铜镜,哈薩克斯坦出土,西元前七世纪(引自Der skythenzeitliche Fürstenkurgan Aržan 2 in Tuva, 2010, tafel 42)

虽然有许多学者对早期铜镜的神秘性进行推测,[124]但就中原文化脉络看,从商代晚期到春秋时期的零星发现及异文化特征,到战国时期中原地区墓葬中铜镜与妆奁用具共置一处的现象,[125]铜镜不论在纹饰或出土位置上,均未表现出特殊的宗教性,反而更贴近生活。铜镜在术数上的发展与灵力的建立,应是汉代以后的事情了。[126]

注释:

[1] 将铜镜在中国的发展视为由商(甚至更早自甘肃齐家文化或新疆天山北路)开始接续不断的传统的观点,充分反映在大量铜镜通史性的论著及图录中。其中最具代表性者,如孔祥星、刘一曼,《中国古铜镜》(台北:艺术图书公司,1994)。书中总整古代文献及考古发现,将中国铜镜的起源追溯到传说时代的黄帝时期,时间点与出土铜镜的齐家文化相近。在论述上,以通史方式陈述。非常接近的编撰方式也见于中国青铜器全集委员会编,《中国青铜器全集.16.铜镜》(北京:文物出版社,1998)。

[2] ( 宋)王黼编纂,《重修宣和博古图》(扬州:广陵书社,2010),卷 28,〈鉴总说〉,页 554-555;(清)梁思正撰,《西清古鉴》(扬州:江苏广陵古籍刻印社,1992),卷39,〈古鉴〉,页827。

[3] Johan Gunnar Andersson“, Selected Ordos Bronzes,” Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities(1933): 143-154.

[4] 星纹镜出土于一九七七年。见青海省文物考古研究所、北京大学考古文博学院编,《贵南尕马台》(北京:科学出版社,2016)。

[5] 一九七四至七五年甘肃广河齐家坪出土的一面素面镜。相关报导见严文明,〈论中国的铜石并用时代〉,《史前研究》,1984 年3 期,页39;刘学堂,《彩陶与青铜器的对话》(北京:商务印书馆,2016),页167;高西省,〈中国早期铜镜的发现与研究〉,《中国早期铜镜》(上海:上海古籍出版社,2015),页9。

[6] 梁上桩,〈古镜研究总论〉,《大陆杂志》,5 卷5 期(1952.9),页9-13。

[7] 岳慎礼,〈青铜镜探源〉,《大陆杂志》,17 卷5 期(1958.9),页16-17。

[8] 何堂坤,〈铜镜起源初探〉,《考古》,1988 年2 期,页16-17。

[9] 李亨求,〈铜镜的源流─中国青铜文化与西伯利亚青铜文化的比较研究〉,《故宫学术季刊》,1 卷4 期(1984 夏),页29-68;李亨求,〈铜镜的源流─再论韩国青铜文化的起源〉,《故宫学术季刊》,3 卷2期(1985 冬),页45-80。

[10] 梅原末治,《漢以前の古鏡の研究》(京都:東方文化學院京都研究所,1935)。

[11] 江上波夫,〈綏遠地方出土古銅鏡の二三に就きて〉,《考古學雜誌》,26 卷7 号(1936.7),頁395-404。

[12] 中国社会科学院考古研究所,《殷墟妇好墓》(北京:文物出版社,1980),页103-104。

[13] 林沄,〈商文化青铜器与北方地区青铜器关系之再研究〉,收入氏着,《林沄学术文集》(北京:文物出版社,1998),页262-288。

[14] 刘学堂,〈论中国早期铜镜源于西域〉,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》,1999 年3期,页112-119;刘学堂,〈中国早期铜镜起源研究─中国早期铜镜源于西域说〉,收入中国社会科学院、边疆考古研究中心编,《新疆石器时代与青铜时代》(北京:文物出版社,2008),页218-242;刘学堂,《彩陶与青铜器的对话》,页166-176。

[15] 李学勤,〈中国铜镜的起源及传播〉,收入氏着,《比较考古学随笔》(桂林:广西师范大学出版社,1997),页57-63;李学勤,〈续论中国铜镜的传播〉,收入氏着,《比较考古学随笔》,页64-70;宋新潮,〈中国早期铜镜及其相关问题〉,《考古学报》,1997 年2 期,页147-169。

[16] 张文瑞据河北滦县后迁义遗址出土的两面殷墟时期铜镜,提出两条铜镜甘青地区铜镜东传路线:一为通过青海、甘肃、内蒙,到河北唐山、辽宁喀左;另一自青海、甘肃到中原,见张文瑞,〈滦县后迁义遗址商代铜镜探源〉,《文物春秋》,2017 年2 期,页16-19。近年韩金秋提出中原出土的商周有可能来自非中原地区,他也采用后迁义的资料,认为殷墟铜镜可分为三种,两种与冀北所见相似,一种与内蒙及关中地区相近。指出「似乎殷墟铜镜的起源与西北地区(卡约文化)关系较大」,西周铜镜则是源于卡约文化,而周代所见动物纹镜则源于冀北、辽西地区,见韩金秋,《夏商西周中原的北方系青铜器研究》(上海:上海古籍出版社,2015),页134-135、185-187。

[17] 最具代表性者为Elena E. Kuzmina, The Origin of the Indo-Iranians (Leiden, the Netherlands; Boston: Brill, 2007); The Prehistory of the Silk Road (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008).

[18] Kuzmina, The Origin of the Indo-Iranians, 263-264; The Prehistory of the Silk Road, 104-105.

[19] Louisa G. Fitzgerald-Huber,“ Qijia and Erlitou: The Question of Contacts with Distant Cultures,” Early China 20 (1995): 17-67. 中译本见胡博(Louisa G. Fitzgerald-Huber)着,李永迪译,〈齐家与二里头︰远距离文化互动的讨论〉,收入夏含夷编,《远方的时习─《古代中国》精选集》(上海:上海古籍出版社,2008),页3-54。

[20] Jaang Li,“ Long-distance Interactions as Reflected in the Earliest Chinese Bronze Mirrors,” in The Lloyd Cotsen Study Collection of Chinese Bronze Mirrors, Volume II: Studies, ed. Lothar von Falkenhausen (Los Angeles: Cotsen Occasional Press, UCLA Cotsen Institute of Archaeology Press, c 2009-2011), 34-49. 其所指出之北方草原地带(the Northern Zone)包括河套平原以及陕西北部、山西及河北等区域。

[21] Diane M. O’Donoghue, Reflection and Recption: the Origins of the Mirror in Bronze Age China (PhD thesis, Cambridge: Harvard University, 1989); “Reflection and Reception: the Origins of the Mirror in Bronze Age China”, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 62 (1990): 5-184.

[22] 白云翔,〈试论东亚古代铜镜铸造技术的两个传统〉,《考古》,2010 年2 期,页63-77。

[23] 甲元真之,〈中国青銅鏡の起源と東北アジアへの展開〉,收入西本豊弘、春成秀爾編,《東アジア青銅器の系譜》(東京:雄山閣,2008),頁76-89。

[24] 宋新潮,〈中国早期铜镜及其相关问题〉,页163;高西省,〈论早期铜镜〉,《中原文物》,2001年3期,页34-35。

[25] 胡博,〈齐家与二里头︰远距离文化互动的讨论〉,页39-40。

[26] A. A. 提什金、H. H. 谢列金着,陕西省考古研究院译,《金属镜:阿尔泰古代和中世纪的资料》(北京:文物出版社,2012),页76。

[27] 如青海湟中下西河M221,墓主人肩膀及手臂侧放置了数面素面钮镜或镜形饰,数量更多的是全身上下以及腰带上的大、小型圆形铜泡。该墓地材料未发表,仅见简略报导,见和正雅,〈从潘家梁墓地的发掘试谈对卡约文化的认识〉,《青海考古学会会刊》,1981 年3 期。M221 现正陈列于青海省文物考古研究所展览室内。承邓淑苹研究员赴该所参观时,为笔者拍摄墓葬照片,提供了详尽的资料,在此致以感谢。

[28] 沈阳故宫博物院、沈阳市文物管理办公室,〈沈阳郑家洼子的两座青铜时代墓葬〉,《考古学报》,1975 年1 期,页141-156。

[29] 刘学堂,〈中国早期铜镜源于西域〉,页117;刘学堂,《彩陶与青铜器的对话》,页174-176。

[30] 刘学堂,〈中国早期铜镜源于西域〉,页117;刘学堂,《彩陶与青铜器的对话》,页174-176;程建,〈试论中国铜镜的起源和早期映照方式〉,《东南文化》,1992 年1 期,页88-92;韩金秋,《夏商西周中原的北方系青铜器研究》,页140-141、188;王趁意,〈中国早期青铜镜纹饰之谜〉,《收藏家》,2004年10 期,页33-38;刘铮,〈甘青地区史前太阳神信仰初探〉(兰州:西北师范大学硕士论文,2010)。

[31] 宋新潮,〈中国早期铜镜及其相关问题〉,页165。

[32] 高西省,〈论早期铜镜〉,页32-33。类似观点另见杨军昌,〈陕西周原出土西周时期的阳燧─兼论其科学研究价值〉,《故宫文物月刊》,165 期(1996.12),页132-135;罗芳贤,〈古代的取火用具─阳燧〉,《中国文物报》,1996 年12 月29 日;杨军昌,〈周原出土西周阳燧的技术研究〉,《文物》,1997年7 期,页85-87;张天恩,〈略说阳燧─被考古发现所忽略的一类铜器〉,《中国文物报》,1997 年7月27 日;杨军昌、段艳丽,〈中国早期阳燧的几个问题〉,《东南文化》,2000 年8 期,页101-103;王纲怀、陈灿堂,〈中国阳燧技术研究〉,《中国早期铜镜》(上海:上海古籍出版社,2015),页40-51。

[33] Kuzmina, The Origin of the Indo-Iranians, 240-241, 263.

[34] 主要发现特别集中报导于1989、1992 年等两卷。

[35] 著名者如S. V. Kiselev 对塔加尔文化铜镜的研究(转引自Kuzmina, The Origin of the Indo-Iranians, 407)、T. M. Kuznetsova 对斯基泰镜子的研究(Т. М. Кузнецова Зеркала СкифииVI-III в. до н. э.. -- Москва: Индрик, 2002),及A. A. 提什金(A. A. Tishikin)、及H. H. 谢列金(H. H. Seregin)对鄂毕河流域(Ob river)出土早期铜镜的整理(A. A.Тишкин, H. H.Серегин Металлические зеркала из памятников эпохи бронзы Верхнего Приобья. //Вестник Томского государственного университета. -- История vol. 22: 2, 2013 -- 116-119 c.)。

[36] F. R. Martin, L’Age du Bronze au Musée de Minoussinsk, Stockholm: Samson & Wallin, 1893.

[37] A. A. 提什金、H. H. 谢列金,陕西省考古研究院译,《金属镜:阿尔泰古代和中世纪的资料》。

[38] Kuzmina, The Origin of the Indo-Iranians, 263-264, 407-410.

[39] A. A. 提什金、H. H. 谢列金,陕西省考古研究院译,《金属镜:阿尔泰古代和中世纪的资料》,页2。

[40] Кузнецова Зеркала Скифии VI-III в. до н. э.; Kuzmina, The Origin of the Indo-Iranians, 410.

[41] 中国社会科学院考古研究所,《殷墟妇好墓》,页103-104。

[42] 高去寻,〈殷代的一面铜镜及其相关之问题〉,《中央研究院历史语言研究所集刊》,29 本下册(1958.11),页658-719。

[43] 中国社会科学院考古研究所安阳工作队,〈1986 年安阳大司空村南地的两座殷墓〉,《考古》,1989年7 期,页593、596。

[44] 林沄,〈商文化青铜器与北方地区青铜器关系之再研究〉,页262-288;刘学堂,〈中国早期铜镜源于西域〉,页117;刘学堂,〈中国早期铜镜起源研究─中国早期铜镜源于西域说〉,页221、240;Jaang,“ Long-distance Interactions as Reflected in the Earliest Chinese Bronze Mirrors,” 43.

[45] Kuzmina, The Origin of the Indo-Iranians, 263-264, 407-410. 文献资料虽指出有一些早期铜镜出土,但发表线图者极少。

[46] David Anthony, The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-age Riders from the Eurasian Steppes shaped the Modern World (New Jersey: Princeton University Press, 2007), 448.

[47] 常见报导的安德罗诺沃文化桥钮素面铜镜如哈萨克斯坦(Kazakhstan)的Borovoe、Kara-Kuduk遗址,及吉尔吉斯坦(Kirghizstan)的Shamshi 窖藏。受安德罗诺沃文化影响的地区,包括哈萨克斯坦的七河地区及新疆地区,也出土颇多此类素面桥钮镜。见Kuzmina, The Origin of the Indo-Iranians, 25, 398, 408-409, figs. 33, 43a, 54, 110; The Prehistory of the Silk Road, 102, 104.

[48] Kuzmina, The Origin of the Indo-Iranians, 104-105, 251, 263-264.

[49] 此为刘学堂引述与梅建军的对谈。刘学堂,《彩陶与青铜器的对话》,页169。

[50] 吕恩国、常喜恩、王炳华,〈新疆青铜时代考古文化浅论〉,收入宿白编,《苏秉琦与当代中国考古学》(北京:科学出版社,2001),页179-184。

[51] 李水城,〈西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用〉,《东风西渐:中国西北史前文化之进程》(北京:文物出版社,2009),页206-207;Jaang,“ Long-distance Interactions as Reflected in the Earliest Chinese Bronze Mirrors,” 38.

[52] 刘学堂,《彩陶与青铜器的对话》,页168-169。

[53] 关于安德罗诺沃文化在新疆地区的文化表现,见Elena E. Kuzmina, “Cultural Connections of the Tarim Basin People and Pastoralists of Asian Steppes in the Bronze Age,” in The Bronze Age and Early Iron Age Peoples of Eastern Central Asia, vol. 2, ed. Victor H. Mair (Philadelphia: University of Pennsylvania Museum, 1998), 63-93; Ke Peng, “The Andronovo Bronze Artifacts Discovered in Gongliu County in Yili, Xinjiang,” in The Bronze Age and Early Iron Age Peoples of Eastern Central Asia, vol. 2, 573-580; Mei Jianjun and Colin Shell, “The Existence of Andronovo Cultural Influence in Xinjiang during the 2nd Millennium B.C.,” Antiquity 73.281 (1999): 570-578; Mei Jianjun, Copper and Bronze Metallurgy in Late Prehistoric Xinjiang: Its Cultural Context and Relationship with Neighbouring Regions, BAR International Series 865 (Oxford: Archaeopress, 2000), 66-67; Philip L. Kohl, The Making of Bronze Age Eurasia(Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 237-241; 水涛,〈新疆青铜时代诸文化的比较研究─附论早期中西文化交流的历史进程〉,收入氏着,《中国西北地区青铜时代考古论集》(北京:科学出版社,2001)页6-46;邵会秋,〈新疆地区安德罗诺沃文化相关遗存探析〉,《边疆考古研究》,8 辑(2009.12),页81-97。

[54] 刘学堂,《彩陶与青铜器的对话》,页168。

[55] Юрий Есин Тайна богов древней степи. --Абакан: Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 2009, 107-108, 182 c.

[56] 郭物,〈从石峁遗址的石人看龙山时代晚期中国北方同欧亚草原的交流〉,收入甘肃省文物考古研究所等编,《早期丝绸之路暨早期秦文化国际学术研讨会论文集》(北京:文物出版社,2014),页58-62。

[57] 胡博曾提出青海西宁发现的骨柄锥及刀与Okunev 文化同类物的相似性。不过其结论认为更有可能与赛依玛─图尔宾诺相关。见胡博,〈齐家与二里头︰远距离文化互动的讨论〉,页33-34。相关讨论另见梅建军、高滨秀,〈塞伊玛-图比诺现象和中国西北地区的早期青铜文化:兼评帕尔青格教授“塞伊玛-图比诺现象和西伯利亚动物纹饰的起源”一文〉,《新疆文物》,2003 年1 期,页54-55。

[58] 吕恩国、常喜恩、王炳华,〈新疆青铜时代考古文化浅论〉,页183,图版81.1。

[59] 哈密博物馆,《哈密文物精粹》(北京:科学出版社,2013);高西省,〈中国早期铜镜的发现与研究〉,页13-14。

[60] 李汉才认为湟中两镜属卡约文化。李汉才,〈青海湟中县发现古代双马铜钺和铜镜〉,《文物》,1992年2 期,页16。

[61] 此镜只见报导于陈佩芬,〈中国青铜镜发展概述〉一文,并未查找到其他出版资料或线图。陈佩芬,〈中国青铜镜发展概述〉,收入中国青铜器全集委员会编,《中国青铜器全集.16.铜镜》,页2。

[62] 高阿申,〈甘肃平凉发现一件商代铜镜〉,《文物》,1991 年5 期,页96。

[63] 安特生报导此镜为瑞典赴蒙传教士Joel Eriksson 于内蒙古Hattin-sum 得到。见Johan Gunnar Andersson,“Selected Ordos Bronzes,” 143-154. Hattin-sum 为今河北张家口张北,参见 R. G. Tiedeman,Reference Guide to Christian Missionary Societies in China: From the Sixteenth to the Twentieth Century(New York: Routledge, 2015), 222. 关于清末民初瑞蒙宣道会的介绍。

[64] 瑞典东亚博物馆所藏三面铜镜资料见Eva Myrdal ed.. The Museum of Far Eastern Antiquities Bulletin No. 77: Shang Period Bronzes (Stockholm: The Museum of Far Eastern Antiquities, 2009), 228-229.

[65] 青海省文物考古研究所,〈青海湟中下西河潘家梁卡约文化墓地〉,《考古学集刊》,8 辑(1994.12),页59。

[66] 任晓燕,〈论尕马台墓地文化属性及相关问题〉,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》,29期(2016),页34-35。

[67] 严文明,〈论中国的铜石并用时代〉,页39;陈佩芬,〈中国青铜镜发展概述〉,页1。

[68] 安志敏,〈中国早期铜器的几个问题〉,《考古学报》,1981 年3 期,页278。宋新潮,〈中国早期铜镜及其相关问题〉,页163;高西省,〈论早期铜镜〉,页34-35。

[69] 报导见刘学堂,《彩陶与青铜器的对话》,页161。

[70] 此镜介绍见Joan Aruz etc. eds.. The Golden Deer of Eurasia: the State Hermitage, Saint Petersburg, and the Archaeological Museum, Ufa(New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000), 248.

[71] 胡博,〈齐家与二里头︰远距离文化互动的讨论〉,页39-40、50-51。

[72] 甲元真之,〈中国青銅鏡の起源と東北アジアへの展開〉,76-77。八角星纹图案在中国的新石器遗址中见于马家滨、崧泽、良渚、大溪、大汶口及小河沿文化,时代跨度达两三千年。相关讨论见冯时,《中国天文考古学》(北京:社会科学文献出版社,2001),页373-375。

[73] 中国青铜器全集委员会编,《中国青铜器全集.16.铜镜》,图版2。

[74] Y. B. Serikov, O. N. Korochkova, S. V. Kuzminykh, and V. I. Stefanov,“ Shaitanskoye Ozero II: New Aspects of the Uralian Bronze Age,” Archaeology Ethnology & Anthropology of Eurasia 37/2 (2009): 67-78; V. I. Molodin, A. V. Neskorov,“ Private Collection of Seima-turbino Bronzes from the Irtysh: The Tragedy of a Unique Site Destroyed by Unauthorized Excavations,” Archaeology Ethnology & Anthropology of Eurasia 38/3 (2010): 58-71.

[75] E. H. 切尔内赫(Е. H. Черных)、C. B. 库兹明内赫(С. В. Kузьминых)及林梅村均认为及林梅村均认为塞伊玛-图尔宾诺文化的斜线纹器物发现于南西伯利亚卡拉苏克文化,认为中国境内所见赛依马-图尔宾诺特征或许是经由卡拉苏克而来。见切尔内赫、库兹明内赫着,王博、李明华译,《欧亚大陆北部的古代冶金:塞伊玛-图尔宾诺现象》(北京:中华书局,2010),页270;林梅村,〈塞伊玛-图尔宾诺文化与史前丝绸之路〉,《文物》,2015 年10 期,页59;林梅村,〈塞伊玛-图尔宾诺文化在中国〉,《考古与文物》,2016 年2 期,页98-100。

[76] 如:林沄,〈商文化青铜器与北方地区青铜器关系之再研究〉,页262-288;Robert W. Bagley, “Shang Archaeology,” in The Cambridge History of Ancient China, eds. Michael Loewe and Edward L. Shaughnessy, Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 197-198. Linduff,“ Why have Siberian Artifacts been Excavated within Ancient Chinese Dynastic Borders?” 364-366.

[77] 正定县文物保管所,〈河北灵寿县西木佛村出土一批商代文物〉,《文物资料丛刊》,5 卷(1981),页118。

[78] 陕西省考古研究院编,《陕北出土青铜器3》(成都:巴蜀书社,2009),页518-521。

[79] 陕西省考古研究院编,《陕北出土青铜器3》,页468。

[80] 陕西省考古研究院编,《陕北出土青铜器3》,页394。

[81] 高去寻,〈殷代的一面铜镜及其相关之问题〉,页685-719。

[82] 高去寻,〈殷代的一面铜镜及其相关之问题〉,页690。

[83] 参考对比之例见安阳殷墟花园庄东地牛尊(M54:475)、方彝(M54:183)、安阳铸造之兽首刀(M54:300)等。见中国社会科学院考古研究所,《安阳殷墟花园庄东地商代墓地》(北京:科学出版社,2007),页121、125、166-168。

[84] 如林沄,〈商文化青铜器与北方地区青铜器关系之再研究〉,页262-288;乌恩,〈殷至周初的北方青铜器〉,《考古学报》,1985 年2 期,页135-156;杜正胜,〈欧亚草原动物文饰与中国古代北方民族之考察〉,《中央研究院历史语言研究所集刊》,64 本2 分(1993.6),页231-408;黄铭崇,〈畜牧者与农耕者之间─早期鄂尔多斯文化群与商文明〉,《“周边”与“中心”:殷墟时期安阳及安阳以外地区的考古发现与研究》(台北:中央研究院历史语言研究所,2015),页23-98。

[85] 相关讨论见高去寻,〈刀斧葬中的铜刀〉,《中央研究院历史语言研究所集刊》,37 本(1967.3),页355-381;高去寻,〈西北冈出土的殷代弓形铜器〉,《东吴大学中国艺术史集刊》,2 期(1973.11),页1-9;杜正胜,〈欧亚草原动物文饰与中国古代北方民族之考察〉,页236-251;;林沄,〈青铜挂缰钩补说〉,《边疆考古研究》,6 辑(2007),页103-109;郜向平,〈略论商周青铜弓型器的型制演变〉,《华夏考古》,2007 年1 期,页94-101;左骏、李荔,〈“弓型器”用途与来源再考〉,《华夏考古》,2009年1 期,页125-128;吴晓筠,〈马车在早期东西交流中的地位与交流模式:西元前2000-1200 年〉,《故宫学术季刊》,28 卷4 期(2011 夏),页108-110;黄铭崇,〈畜牧者与农耕者之间─早期鄂尔多斯文化群与商文明〉,页59。

[86] O’Donoghue, Reflection and Recption;“ Reflection and Reception: the Origins of the Mirror in Bronze Age China,” 29.

[87] 高去寻,〈殷代的一面铜镜及其相关之问题〉,页689。

[88] 李永迪编,《殷墟出土器物选粹》(台北:中央研究院历史语言研究所,2009),页26。

[89] 高去寻以商代甲骨文字形说明商人临水鉴容,见高去寻,〈殷代的一面铜镜及其相关之问题〉,页691-692。宋新潮讨论过铜镜在商王都出现后并未改变以水鉴容的方式,见宋新潮,〈中国早期铜镜及其相关问题〉,页165。

[90] 张莉曾提出殷墟出土的铜镜是身份的标志物,见Jaang,“ Long-distance Interactions as Reflected in the Earliest Chinese Bronze Mirrors,” 44.

[91] Katheryn M. Linduff, “Why have Siberian Artifacts been excavated within Ancient Chinese Dynastic Borders?” in Beyond the Steppe and the Sown, eds. D. L. Person et al., (Leiden and Boston: Brill, 2006), 364-366.

[92] Linduff, “Why have Siberian Artifacts been excavated within Ancient Chinese Dynastic Borders?” 364-366.

[93] 林巳奈夫及巫鸿便曾讨论过妇好墓中多样化战利品及古董收藏品的特征,见林巳奈夫,《中国古玉研究》(台北:艺术图书公司,1997),页35-97;巫鸿,《黄泉下的美术》(北京:生活.读书.新知三联书店,2016),页170、174。韩金秋也认为殷墟所见铜镜可能是贵族珍稀的收藏品,见韩金秋,《夏商西周中原的北方系青铜器研究》,页140-141。相关讨论另见吴晓筠,〈再思武丁时代〉,收入蔡玫芬、朱乃诚、陈光祖编,《商王武丁与后妇好─殷商盛世文化艺术特展》。

[94] 王光永、曹明檀,〈宝鸡市郊区和凤翔发现西周早期铜镜等文物〉,《文物》,1979 年12 期,页90,图版9;中国青铜器全集委员会编,《中国青铜器全集.16.铜镜》,图版5。

[95] 郭宝钧,《浚县辛村》(北京:科学出版社,1964),页12。發掘報告中並未發表此鏡圖像,該筆資料發表於梅原末治,〈周代の古鏡〉,《東方學》,35 輯(1968),頁6。

[96] Э. А. Новгородова Ножи карасукского времени из Монголии и Южной Сибири. // Монгольский археологический сборник. -- Москва: Издательство АН СССР., 1962, рис. 44.

[97] 姚生民,〈陕西淳化出土的商周青铜器〉,《考古与文物》,1986 年5 期,页12-22。

[98] 张长寿、梁星彭,〈关中先周青铜文化的类型与周文化的渊源〉,《考古学报》,1989 年1 期,页5-6。

[99] 高西省,〈中国早期铜镜的发现与研究〉,页4-5。

[100] 罗西章,《北吕周人墓地》(西安:西北大学出版社,1995),页51,图版24.1。

[101] 甘肃省文物考古研究所,《崇信于家湾周墓》(北京:文物出版社,2009),页33-34、92。

[102] 新疆文物考古研究所,〈新疆特克斯县阔克苏西2 号墓群的发掘〉,《考古》,2012 年9 期,页10-11。

[103] 李水城,〈沙井文化研究〉,《东风西渐:中国西北史前文化之进程》(北京:文物出版社,2009),页128-129。

[104] 中国科会科学院考古研究所武功发掘队,〈1982-1983 年陜西武功黄家河遗址发掘简报〉,《考古》,1988 年7 期,页611。

[105] 王光永、曹明檀,〈宝鸡市郊区和凤翔发现西周早期铜镜等文物〉,《文物》,1979 年12 期,页90-91。

[106] 罗西章,〈扶风出土的商周青铜器〉,《考古与文物》,1980 年4 期,页16。

[107] 中国科学院考古研究所,《上村岭虢国墓地》(北京:科学出版社,1959),页14,图版8.1。

[108] 如Jaang,“ Long-distance Interactions as Reflected in the Earliest Chinese Bronze Mirrors,” 45;梅建军,〈关于新疆出土早期铜镜研究的几个问题〉,《吐鲁番研究─第二届吐鲁番国际学术研讨会论文集》(上海:上海辞书出版社,2006),页246-251。

[109] 持此论者如宋新潮,〈中国早期铜镜及其相关问题〉,页 151-153;Jaang,“ Long-distance Interactions as Reflected in the Earliest Chinese Bronze Mirrors,” 45.

[110] A. Bulling,“ The Decoration of Some Mirrors of the Chou and Han Periods,” Artibus Asiae 18.1 (1955): 20-45; 马今洪,〈上海博物馆藏铜镜综述〉,收入上海博物馆编,《练形神冶 莹质良工─上海博物馆藏铜镜精品》(上海:上海博物馆,2005),页13-14;Colin Mackenzie,“ Mirrors of the Warring States Period,” in The Lloyd Cotsen Study Collection of Chinese Bronze Mirrors, Volume II: Studies, ed. Lothar von Falkenhausen (Los Angeles: Cotsen Occasional Press, UCLA Cotsen Institute of Archaeology Press, c 2009-2011), 63-70.

[111] 据报导,该墓出土一面纹饰镜及一面素面镜。見宋遠茹,〈秦鏡と秦人の“破鏡”習俗について〉,《秦王朝と兵馬俑─発掘された歴史の実像─》(2015 年12 月19 日發表於東京国立博物館舉辦之演講會),頁12。

[112] 已有不少学者讨论秦国与草原民族的关系,金器的使用也是一项重要指标。相关讨论参见梁云,〈考古学上所见秦与西戎的关系〉,《西部考古》,2016 年2 期,页112-146。

[113] O’Donoghue, Reflection and Recption; “Reflection and Reception: the Origins of the Mirror in Bronze Age China.”

[114] 梅建军,〈关于新疆出土早期铜镜研究的几个问题〉,页246-251。

[115] 山西省考古研究所,《侯马铸铜遗址》(北京:文物出版社,1993),页174-175。

[116] 已有许多出版品介绍汉代以后铜镜的发展,最具代表性者为中国青铜器全集委员会编,《中国青铜器全集.16.铜镜》;Lothar von Falkenhausen ed., The Lloyd Cotsen Study Collection of Chinese Bronze Mirrors, Volume I: Catalogue (Los Angeles: Cotsen Occasional Press, UCLA Cotsen Institute of Archaeology Press, c 2009-2011)。

[117] 中国青铜器全集委员会编,《中国青铜器全集.16.铜镜》,图版15-19。

[118] 陈佩芬,〈中国青铜镜发展概述〉,页5-6。

[119] 中国青铜器全集委员会编,《中国青铜器全集.16.铜镜》,图版30。

[120] 亚洲内陆于西元前八至一世纪的铜镜形式,见Институте Археологии Степная полоса азиатской части СССР в Скифо-сарматское время. Серия. // Археология СССР. Том 12. --Рыбаков Б.А. (ред.), 1992, 374, 377, 379, 411-414, 437 c.

[121] E. Loubo-Lesnitchenko,“ Mirrors in the Minusunsk Basin,” Artibus Asiae 35.1/2 (1973): 25-61; 白云翔,〈汉式铜镜在中亚的发现及其认识〉,《文物》,2010 年1 期, 页78-86;Ursula B. Brosseder,“ A Study on the Complexity and Dynamics of Interaction and Exchange in Late Iron Age Eurasia,”Complexity of Interaction along the Eurasian Steppe Zone in the First Millennium CE (Bonn: Universität Bonn Inst. f. Vor- u. rühgeschichtliche Archäologie, 2015), 246-249.

[122] Stark Sören and Karen S. Rubinson eds. Nomads and Networks: The Ancient Art and Culture of Kazakhstan (Princeton: Princeton University Press, 2012), 178. 甲元真之,〈中国青铜镜の起源と东北アジアへの展开〉一文曾引述此一材料,并与尕马台镜进行对比。但他將此器稱為圓盤形裝飾品,與Stark Sören等將之稱為銅鏡的理解方式不同,見甲元真之,〈中国青銅鏡の起源と東北アジアへの展開〉,頁76-77。

[123] Konstantin v. Cugunov, Hermann Parzinger, Anatoli Nagler, Der skythenzeitliche Fürstenkurgan Aržan 2 in Tuva (Archäologie in Eurasien) (Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 2010), taf. 21, 42.

[124] 如冯时认为三门峡虢国墓地之动物纹镜表现四象,见冯时,《中国天文考古学》,页314-315;王煜提出自晚商起,铜镜图像便蕴含天地精神信仰的观念,见王煜,〈殷墟妇好墓出土铜镜寓意试探〉,《中原文物》,2014 年2 期,页57-59;王煜,〈象天法地:先秦至汉晋铜镜图像寓意概说〉,《南方文物》,2017年1 期,页188-202。

[125] 铜镜与妆奁的讨论,见陈耘,〈镜奁梳篦各异工〉,《大观》,2010 年2 月,页2-8。

[126] 已有许多著作讨论汉代博局铜镜与战国术数间的关系。其中尤以李零及曾蓝莹近年的研究最为重要。李零对博局图像的研究,如〈跋中山王墓出土的六博棋局—与尹湾《博局占》的设计比较〉、〈说汉阳陵“罗经石”遗址的建筑设计〉,收入氏着,《入山与出塞》(北京:文物出版社,2004),页177-200。曾蓝莹对汉代铜镜的研究如Lillian Lan-ying Tseng,“ Representation and Appropriation: Rethinking the TLV Mirror in Han China,” Early China 29 (2004): 163-215; “Positioning the Heavenly Horses on Han Mirrors,” in The Lloyd Cotsen Study Collection of Chinese Bronze Mirrors, Volume II: Studies, ed. Lothar von Falkenhausen (Los Angeles: Cotsen Occasional Press, UCLA Cotsen Institute of Archaeology Press, c 2009-2011), 88-99.

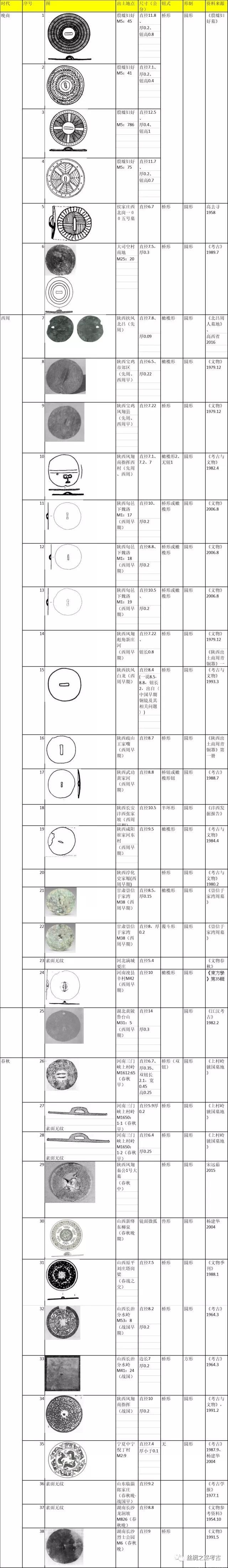

附录:

表一 中原地区晚商至春秋时期出土铜镜

表二 中原地区凹面器

表三 北方地带及邻近地区铜镜

编者案:本文原载《故宫学术季刊》第35卷(2017年)第2期,页1-66。引用请据原文。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com