敦煌文書所記“祆寺燃燈”考

张小贵

祆教乃源於波斯瑣羅亞斯德教(zoroastrianism),其初入中國的時間,學界歷來聚訟紛紜。不過,依現存文獻,朝廷之接見其傳教師,最早的記錄應是唐初貞觀五年(631年),事見北宋贊寧(919-1001)的《大宋僧史略》卷下“大秦末尼”條記載:

“火祆火煙切教法本起大波斯國,號蘇魯支,有弟子名玄真,習師之法,居波斯國大總長,如火山。後行化於中國。貞觀五年,有傳法穆護何祿,將祆教詣闕聞奏。[1]”

遵“蕃人多以部落稱姓,因以爲氏”[2]的胡姓漢譯通例,何祿應來自中亞粟特何國。祆教在唐初正式入華,無疑與隋末唐初粟特人東遷的歷史大背景有關。根據文獻記載,粟特人東遷,沿途多建有聚落,由於粟特人主信祆教,其聚落中自不乏祆祠。觀隋末唐初粟特聚落中的祆祠,其祭祀活動帶有明顯的中亞祆教胡巫色彩,足證其外來宗教的屬性。隨著時間的推移,到了唐末五代,粟特聚落逐漸離散,那麽在華的諸多祆祠的宗教活動還像其初建時期那樣,繼續維繫入華粟特人的精神生活嗎?有關唐末五代的祆教祭祀活動,敦煌文書除於賽祆多所記載外,尤有“祆寺燃燈”之云。不少學者蓋將此“燃燈”目爲祆教禮俗之特色。本文擬在前人研究基礎上,就“祆寺燃燈”的記錄加以考察,借以揭示祆教傳播的華化軌跡。

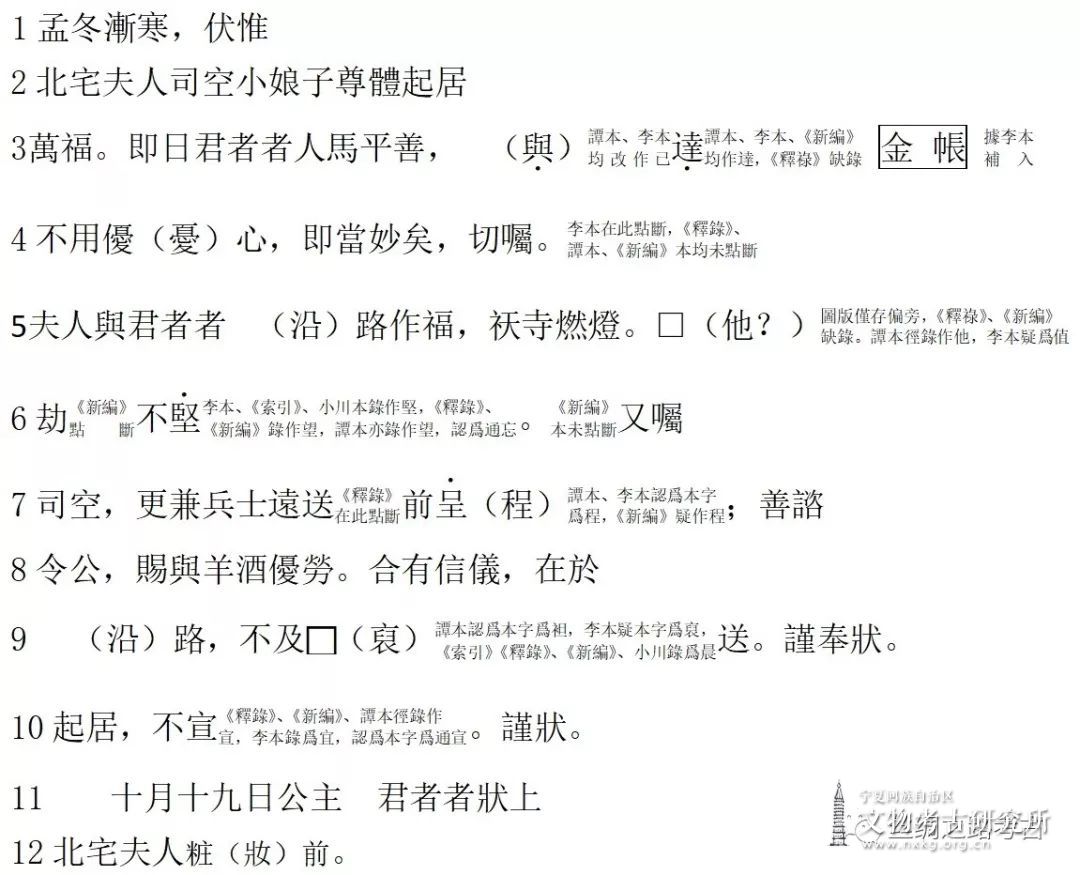

一 敦煌文書S.2241錄文校勘

有關“祆寺燃燈” 的記錄,見敦煌文書S.2241號《公主君者者狀上北宅夫人》,現藏英國國家圖書館。1936年9月至1937年8月,向達先生曾在倫敦調查敦煌卷子,1939年發表《倫敦所藏敦煌卷子經眼目錄》,將此卷文書定名爲《公主君者者上北宅夫人狀》。[3]1962年,王重民等先生編《敦煌遺書總目索引》(簡稱《索引》),其中劉銘恕先生負責編《斯坦因劫經錄》部分,將文書定名爲《君者(者)與北宅夫人書》,並著錄文書本文。[4]不過,當時僅能依據文書縮微膠卷,不乏明顯失誤之處。這一情況在敦煌研究院編《敦煌遺書總目索引新編》(以下簡稱《新編》)時得到改善,《新編》將文書定名爲《君者者與北宅夫人書》,並著錄了文書的三件殘片。1967年,日本學者小川陽一曾據東北大學圖書館所藏文書照片,著錄文書(以下簡稱小川本)。[5]唐耕耦、陸宏基先生在編《敦煌社會經濟文獻真蹟釋錄》(以下簡稱《釋錄》)第五輯時,著錄了文書,並附有文書圖版,惜圖版不甚清晰。[6]李正宇先生在爲《敦煌學大辭典》撰寫的條目《公主君者者致北宅夫人書》(以下簡稱李本),著錄了文書全文,於文書多所校補。[7]從文書内容考釋來看,以譚蟬雪先生《〈君者者狀〉辨析——河西達怛國的一份書狀》(以下簡稱譚本)爲全面詳盡。[8]另外,自1990年開始,由中國社會科學院歷史研究所、中國敦煌吐魯番學會敦煌古文獻編輯委員會、英國國家圖書館、倫敦大學亞非學院編《英藏敦煌文獻(漢文佛經以外部份)》陸續出版,據英藏敦煌文獻照片製成圖版,甚爲清晰,頗便研究者。[9]

據筆者所掌握的幾個錄文版本,發現各版本的文字不無差異,其間有的屬明顯脫漏或誤錄,自不難依圖版改正。但尚有個別文字,緣文書原卷模糊,各家認讀有差,理解不同;句讀差異,於文書内容的解讀造成實質性影響。孰是孰非,頗費思量。本文非爲提供權威錄文,僅爲討論方便,依據圖版,參校諸家錄文,重新過錄文書如下。並對涉及本文的一些内容略加申説。凡因殘缺造成缺字者,用□表示;據他本所補入者,直接置於□内,並夾註説明出處;不能確定的釋讀,以(?)表示。原件中的同音假借字、異體字照錄,但在該字之後以括號加注本字。校記亦見夾註。

正如上文所說,個別錄文的差異,並不影響我們理解文書内容。如第7行“呈”字通程,蔣禮鴻先生曾據《敦煌遺書總目索引》,將“遠送前呈”錄爲“遠送前逞”,並認爲“前逞”即“前程”,乃盤纏、費用之意。[10]因此,無論照原文錄爲“呈”,抑或徑錄爲“程”,均無傷大雅。但也有的句讀不同,導致了對文書内容理解的實質性差異。如第4、5行,諸家之中,僅李正宇先生在“切囑”與“夫人”之間點斷,即讀作“不用優(憂)心,即當妙矣,切囑。夫人與君者者沿路作福,祆寺燃燈。”意即:君者者切囑的内容是讓北宅夫人與司空小娘子不用憂心,而非讓她們爲自己沿路作福、祆寺燃燈。若然,則姜伯勤先生認爲此君者者公主,可能是于闐國王或回鶻國王之女,文書爲其在歸寧于闐或甘州時寄與曹家北宅夫人的一封信,[11]顯有道理;而認爲其時“君者者尚未得到北宅夫人爲她‘沿路作福、祆寺燃燈’”,[12]便屬誤解。譚蟬雪先生雖亦認爲“此狀是公主君者者對沙州有關人員的一封感謝信,感謝對她歸程的關心和愛護,所以在安抵目的地的當天,即寫信致意。”[13]但其對文書的句讀卻不支持這一解釋。

再如,第6行“堅”字,各家多錄作“望”,僅劉銘恕、李正宇、小川陽一三位先生錄爲“堅”。按“望”字,古文作“�”,[14]與“堅”類似,但據圖版,應以“堅”爲是。有關“望”字,辭書釋爲:“《釋名》:望,惘也。視遠惘惘也。《詩·邶風》瞻望弗及。又《詩·大雅》令聞令望。疏:爲人所觀望。又《孟子》望望然去之。趙岐註:慚愧之貌也。朱傳:去而不顧之貌。又《博雅》:覗也。《韻會》:爲人所仰曰望。又責望。又怨望。又祭名。《書·舜典》:望于山川。傳:皆一時望祭之。[15]因此,若錄文作“□劫不望”,頗令人費解。而“堅”字,字典解釋爲:“《廣韻》古賢切。《集韻》《韻會》《正韻》經天切。並音肩。實也,固也,勁也。《詩·大雅》:實堅實好。《禮·月令》:季冬之月,水澤腹堅。”[16]因此,5、6行此句讀作“祆寺燃燈,他劫不堅”較有道理,意爲“由於得夫人在沿路祈福、祆寺燃燈,所以其他的劫難都不堅實,可以輕易化解。”也表明在祆寺燃燈的目的就是爲了消災解難。至於將第5行最末一字錄爲值,“值劫不堅”,意爲“遇到劫難時就不堅實”,于理不通,不如讀作“他劫不堅”。

二 文書所記“祆寺”方位辨

根據該卷文書所存的殘片内容“瓜州水官王安德、何願□□□□。顯德伍年三月日兵馬使劉□□。件狀如狀前謹”,[17]該文書紀年爲顯德五年(958),時間約當曹元忠之世。有關此公主的身份,早年英國漢學家魏禮(Arthur Waley)認爲君者者可能是回鶻語Kün-čäčäk音譯,意爲“太陽花”。[18]池田溫先生亦認爲此公主爲回紇公主。[19]劉銘恕先生認爲其應是于闐或回鶻國王之女。[20]譚蟬雪先生則認爲此君者者爲河西達靼國公主,並綜合君者者的行程一千里左右,佐之以敦煌文書及史籍的有關記載,認爲唐宋時期達怛國的方位,約在蓼泉守捉城以西,福祿縣以北,肅州界以東的合黎山(黑山)南麓之區域內。[21]顏廷亮先生贊同譚氏的考證。[22]

池田溫先生曾在解讀此信內容時,提到“十世紀時回紇公主君者者也在私信中請求別人爲了她的旅途平安而向祆廟奉獻神燈”,[23]但並未對祆廟何所指,做出具體説明。譚蟬雪先生亦持相類觀點,認爲“這是曹元忠夫人在君者者上路前於祆寺燃燈,求祆神福佑。”[24]葛樂耐和張廣達先生也曾提及此件文書所記祆寺,不過其並未詳論。[25]日本學者小川陽一在論及這段史料時,曾指出此祆寺即爲敦煌城東的祆祠,[26]亦即敦煌文書《沙州圖經》(P.2005)所記祆祠:“祆神 右在州東一里,立舍,畫神主,總有廿龕。其院周迴一百步,”[27]也是敦煌文書《敦煌二十詠》(P.2784)第十二首《安城祆詠》所詠之神祠:“板築安城日,神祠與此興。一州祈景祚,萬類仰休徵。蘋藻來無乏,精靈若有憑。更有雩祭處,朝夕酒如繩。”[28]余欣先生亦持同一觀點。[29]

不過姜伯勤先生的解釋則頗有不同,其認爲“此公主得到北宅夫人爲她‘沿路作福,祆寺燃燈’。曹氏與于闐的友好關係,也影響到沿途祆寺的興盛,且使祆教風習向敦煌地方民俗中滲透。”[30]很顯然,姜先生認爲從于闐到沙州,沿途多有祆寺。顏廷亮先生不同意這種解釋,認爲:“‘沿路作福,祆寺燃燈’一語可以理解爲以‘祆寺燃燈’來爲君者者‘沿路作福’,而未必可以理解爲‘沿路祆寺燃燈作福’,況于闐、甘州回鶻或者達怛雖與曹氏歸義軍有良好的關係,而北宅夫人恐怕也還是不能讓不在曹氏歸義軍管内的‘沿路’亦‘祆寺燃燈’以爲君者者‘作福’的。總之,所謂‘祆寺燃燈’恐怕只能是敦煌祆寺燃燈,不能理解爲君者者歸寧全程上的祆寺燃燈。”[31]顏先生所論固然頗有道理,但卻不能否定從于闐到沙州,沿途有多所祆寺,北宅夫人可能不止在一所祆寺内燃燈祈福。這一推斷也可從當時中西交通的實際情況中得到印證。

中古時期,從沙州到于闐一線,向爲中西交通要衝,如《隋書·裴矩傳》引《西域圖記·序》所記:

“發自敦煌,至于西海,凡爲三道,各有襟帶。北道從伊吾,經蒲類海鐵勒部,突厥可汗庭,度北流河水,至拂菻國,達于西海。其中道從高昌,焉耆,龜茲,疏勒,度蔥嶺,又經鈸汗,蘇對沙那國,康國,曹國,何國,大、小安國,穆國,至波斯,達于西海。其南道從鄯善,于闐,朱俱波、喝槃陀,度蔥嶺,又經護密,吐火羅,挹怛,忛延,漕國,至北婆羅門,達于西海。其三道諸國,亦各自有路,南北交通。其東女國、南婆羅門國等,並隨其所往,諸處得達。故知伊吾、高昌、鄯善,並西域之門戶也。總湊敦煌,是其咽喉之地。[32]”

其中,有關絲路南道經鄯善、于闐等地的情況,《新唐書·地理志》引賈耽《四道記》有更詳細的記錄:

“又一路自沙州壽昌縣西十里至陽關故城,又西至蒲昌海南岸千里。自蒲昌海南岸,西經七屯城,漢伊脩城也。又西八十里至石城鎮,漢樓蘭國也,亦名鄯善,在蒲昌海南三百里,康豔典爲鎮使以通西域者。又西二百里至新城,亦謂之弩支城,豔典所築。又西經特勒井,渡且末河,五百里至播仙鎮,故且末城也,高宗上元中更名。又西經悉利支井、祆井、勿遮水,五百里至于闐東蘭城守捉。又西經移杜堡、彭懷堡、坎城守捉,三百里至于闐。[33]”

考當時中西交通路綫,絲路沿綫不乏粟特人所建聚落及祆祠。[34]如從沙州到于闐的絲路南道,其中的一個重要關口即石城鎮,根據敦煌文書記載,該地就有“一所祆舍”。[35]據敦煌寫本S.367《沙州伊州地志殘卷》記載:“石城鎮,東去沙州一千五百八十里,去上都六千一百里。本漢樓蘭國。……隋置鄯善鎮,隋亂,其城遂廢。貞觀中(627-649),康國大首領康豔典東來,居此城,胡人隨之,因成聚落,亦曰典合城。其城四面皆是沙磧上元二年(675)改爲石城鎮,隸沙州。。”[36]可知石城祆舍當爲東遷粟特人所建無疑。既然當時中國西北絲路不乏粟特人初來時所建的,那麽若謂《君者者狀》所云“沿路作福,祆寺燃燈”,意味著沿路多有祆祠,自不離譜。

不過,儘管我們認爲狀書所記從于闐到敦煌應多有祆廟,而不是僅止一所,但“祆寺燃燈”卻並不表示“燃燈”爲祆教習俗,狀書所記這一祭祀活動,更不能直謂爲當時祆教禮俗的真實寫照。

三 祆教祀火燃燈辨

有關《君者者狀》所記“燃燈”儀式的宗教內涵,學者多強調其祆教屬性。如譚蟬雪先生認爲夫人與君者者沿路作福,祆寺燃燈,“這説明當時的外出行人必須沿路祈祭,以求福佑,這和地理環境有關,茫茫戈壁,風沙襲人;民族雜居,時出掠奪,致使行人無安全感,只有訴諸神力”,“而君者者則是由曹元忠夫人翟氏在當地祆寺代爲祈祭,可知祆神又是行路人的保護神,正如《敦煌廿詠·安城祆詠》所言:‘一州祈景祚,萬類仰休徴。’而祆寺的設祭方式是燃燈,敦煌的賽祆活動也往往伴有燃燈,S.1366:‘十七日准舊城東祆賽神用神[食]五十七分,燈油一升,麵面二斗,灌腸九斤。’[37]S.2474‘城東祆燈油二升。’[38]一次常規賽祆的燈油約爲1-2升”,“賽祆燃燈與‘火祆’之信仰有關”。[39]解梅先生也認爲“敦煌祆寺燃燈和佛寺燃燈在意義上不同。祆寺燃燈是中國祆教徒根據對祆教教義的理解以燃燈的方式來表達對聖火的崇拜,對光明的追求,是中亞祆教儀式在我國的流變,應與佛寺燃燈有別”,把燃燈儀式歸入當時“賽祆”的内容之一。[40]這一觀點也得到了學者的贊同。[41]

其實,有關燃燈與祆教禮俗的關係,早有學者溯至晉代的一段史事。《晉書》卷八十六《張軌傳附子張寔傳》記載:

“京兆人劉弘者,挾左道,客居天梯第五山,然燈懸鏡於山穴中爲光明,以惑百姓,受道者千餘人,寔左右皆事之。帳下閻沙、牙門趙仰皆弘鄉人,弘謂之曰:“天與我神璽,應王涼州。”沙、仰信之,密與寔左右十餘人謀殺寔,奉弘爲主。寔潛知其謀,收弘殺之。沙等不之知,以其夜害寔。[42]”

饒宗頤先生指出:“按敦煌卷S2241記祆寺燃燈事甚悉。此處燃燈、懸鏡以爲光明,即《化胡經》云:‘我乘自然光明道氣。’從劉弘受道者千餘人,此道非光明道而何?又云:‘天與我神璽。’天即天神是也。劉弘乃於涼州先倡行崇拜光明道者,事雖失敗,然在張天錫之前;可見晉時民間信仰光明教者,已大有其人。”[43]王素先生認爲:“《通鋻》卷九一繫此事於東晉元帝太興三年(320)六月,言劉弘被‘轅於(涼州)姑臧市’。天梯山在涼州武威郡內。劉弘所挾‘左道’,有‘燃燈懸鏡於山穴中爲光明’的宗教儀式,其爲火祆教決無疑問。火祆教鼓吹光明戰勝黑暗,教徒輒信奉暴力奪取政權,故劉弘有殺張寔,‘王涼州’的鬥爭計劃。因此,這是一次涼州武威地區火祆教徒的起義。”[44]顔廷亮先生亦指出“這是前涼史上的一起借教起事的重要政治事件,發生於320年。從《晉書》稱劉弘‘挾左道’且‘然燈懸鏡於山穴中,爲光明以惑百姓’來看,劉弘並不太像是道教中人,而很可能就是祆教或至少祆教色彩極濃的人物。”[45]解梅先生也認爲“劉弘燃燈懸鏡爲光明,崇信天神,正如王素所言,其爲火祆教絕無疑問。”“可見,早在十六國時期,中國的祆教信徒已經按照自己的理解方式將禮拜聖火儀式改爲燃燈儀式了。”[46]

有關劉弘所挾之左道,林悟殊先生認爲其“固然並不排除有祆教的成分,但似乎更帶有摩尼教的色彩。崇拜光明,是摩尼教徒的主要特徵,而且他們亦常以明燈作爲光明的象徵來祭祀。《摩尼教殘經一》有文爲證:‘復於五種光明寶臺,燃五常住光明實燈。’祭祀‘長明巨燈’,是東西方摩尼教徒的共同特徵,有的學者認爲這是取自美索不達米亞的宗教成分。[47]……劉弘的‘燃燈懸鏡於山穴中爲光明,以惑百姓’一句,清楚地表明劉弘之燃燈,並非因爲山穴黑暗,而是爲了作爲一種崇拜物,用以誘惑百姓。是以我們認爲劉弘所挾的‘左道’如果是受到外來宗教影響的話,那很可能和摩尼教有關。按寔傳中記寔在‘永嘉(307-312)初,固辭驍騎將軍,請還涼州’,證明寔活躍於四世紀初;劉弘與其同時代人,其燃燈事當亦在四世紀初。查天梯山位於甘肅武威縣八十里,地靠西域,較早受到摩尼教的影響,也許不悖常理。”[48]所論無疑頗有説服力。

另有一段文獻,也有學者認爲其中所記的燃燈儀式爲祆教禮儀,見唐代筆記《柳毅傳》記載洞庭湖主“與太陽道士講火經”的記載:

“毅謂夫曰:“洞庭君安在哉?”曰:“吾君方幸玄珠閣,與太陽道士講火經,少選當畢。” 毅曰:“何謂火經?” 曰:“吾君,龍也。龍以水爲神,舉一滴可包陵穀。道士,乃人也。人以火爲神聖,發一燈可燎阿房。然而靈用不同,玄化各異。太陽道士精於人理,吾君邀以聽焉。”言語畢,而宮門辟,景從雲合,而見一人披紫衣,執青玉。[49]”

此段記載或表明火祆教曾在湖湘地區傳播。[50]至於與太陽道士“發一燈可燎阿房”有關的“燈”,解梅先生則認爲即指在祆廟中燃燈。其更舉唐代蘇鶚記載,在唐懿宗的愛女同昌公主得病時,曾召請術士米實作“燈法”療疾,[51]認爲這位粟特術士所謂“燈法”也應是於祆廟中燃燈祈禱的儀式。[52]查辭書,“灯,《集韻》當經切。音丁。《玉篇》:火也。《類篇》:烈火也。《字彙》《正字通》並云俗燈字。”儘管整理本《康熙字典》認爲“《玉篇》《集韻》《類篇》灯、燈分載,音切各異,強合爲一,非”,[53]表明此處燈者,明顯即火也!“發一燈”不過是“燒一把火”的典雅表述耳。

觀上引敦煌文書所記“祆寺燃燈”的記錄,其主要功能是爲行人“沿路作福”,燃燈主要在寺廟中進行,未聞有治病的記錄。有關瑣羅亞斯德教治療疾病的方式,我們不得而知。現代著名古伊朗宗教專家瑪麗·博伊斯教授(Mary Boyce)在對伊朗殘存的瑣羅亞斯德教村落考察時,曾發現面對疾病之類的不幸,當地信徒們偶有採用類乎巫術的方式驅邪,但因其有違正統瑣羅亞斯德教的教導,而爲村落領袖所勸止;倒是他們周圍的伊斯蘭教徒才熱衷於這類活動。由此推想,其類乎巫術的活動,當不是本教傳統的繼承。[54]因此爲同昌公主療疾的“燈法”究竟何所指,有待詳考。

按瑣羅亞斯德教乃以崇拜聖火爲主要祭祀特徵,將火視爲與神溝通的手段。該教經典古阿維斯陀經(Old Avestan)中的《詩七篇》(Gāthā Haptānhaiti)第二篇講的就是聖火,祭祀者便是通過聖火來與神接近的。[55]瑣羅亞斯德教的帕拉維語經典記載一個虔誠的教徒“一天應三次到火廟禮拜聖火,因爲定期到火廟並禮拜聖火的人,將得到世間更多的榮華富貴”。[56]正因爲該教以崇拜聖火爲特徵,在中國才被稱爲火祆教或拜火教。古代祆教徒所祭祀的聖火,據瑪麗·博伊斯教授的研究,有等級不同的幾種,但都是用木頭燃燒,最高級的是用檀香木,未聞有用燈爲聖火來祭祀。[57]雖然現代伊朗的瑣羅亞斯德教村落中,教徒們在舉行儀式時不乏燃燈的記錄,比如死者去世後,會在屍體頭部點燃一盞小油燈,用四塊泥磚圍起來,讓它持續燃燒。據説這樣做的目的是使“靈魂不孤獨”,不過“燃燈”並非這一儀式的“主角”,更重要的是要在油燈前面插一把剪刀,石臺上放一些鋼鐵製品,其出於鋼鐵能戰勝邪惡的古老信仰。[58]另外,在其他一些儀式,如萬靈節和新年及“穿聖衫”儀式時,也要燃燈,[59]但燃燈卻祇是衆多紛繁複雜的儀節中的一環,大多時候都充當照明的作用,其雖必不可少,卻並不是單獨的重要儀式。也就是說,瑣羅亞斯德教並無專門以“燃燈”爲主體的祭祀儀式。

此外,伊朗與中亞、中國的考古發現亦多見瑣羅亞斯德教進行祭祀使用火壇,而鮮見祭祀使用燈的情況。瑣羅亞斯德教火廟儀式中何時開始使用火壇,可追溯至阿契美尼王朝晚期,火壇形制主要分三種類型:第一種形似方形座基,方柱體,表面有鑿刻,頂部爲層級的雉堞,像一隻風格化的大碗,用來盛火與灰燼。據研究,這種火壇可能是帝王之家用來祭祀聖火的。[60]第二種火壇呈柱狀,上下各有兩級或三級均勻的層級,中間柱較細。現存最早的此種火壇,時間大約在公元前一世紀,發見於薩珊時期的庫哈瓦迦(Kūh-i Khwāja)火廟遺址。[61]時至今日,瑣羅亞斯德教徒還仍在使用這種形制的火壇,因此其也被稱爲“標準火壇”。 [62]第三種火壇呈細柱狀,主要見於在巴比倫和亞述的印章上,迄今考古發掘尚未發現實物。[63]

目前中亞地區有關祆教的考古發現,亦多見火壇,如:

克拉斯諾列申斯克大墓地所出納骨甕前片圖像,圖像中央爲一聖火壇,上有火焰,兩旁各有祭司,皆戴口罩,身著長袍,其前面有供桌。[64]

莫拉—庫爾幹(Molla-Kurgan)所出盛骨甕圖像上部爲金字塔式頂,高73釐米,矩形面上,有三拱,中間拱下有火壇。火壇上部呈三級簷,上有七火舌。祭司在兩側,一站一跪。他們手持火鉗和燃料,臉戴口罩。[65]

吉爾吉斯Nawekat遺址出土的陶質盛骨甕上,繪有兩位穿著瑣羅亞斯德教傳統服裝的祭司,站在有三級臺階的火壇前,火壇器形與Naqsh-i-Rustam遺址所見的相同。[66]

粟特片治肯特(Panjikent)III區6號地點壁畫,上有有翼神羊托負的拜火壇,其上有三個火壇,其中一個保存較好。[67]片治肯特I區10號點,片治肯特III區7號點,II號區E地點,均繪有火壇。[68]

瓦爾赫薩(Varakhsha)6號點東廳,繪有一男子照料火壇。[69]

觀以上諸火壇圖像,雖具體形制各有差別,但大都與波斯火壇圖像類似。

近年來中國境内考古發現北朝隋胡裔墓葬亦多見火壇圖像:

1999年太原虞弘墓石椁浮雕祭火图像:椁座前壁下栏正中,处椁座浮雕之最中心和显要的位置。画面中部是一个束腰形火坛,坛座中心柱较细,底座和火盆较粗,火坛上部呈三层仰莲形,坛中正燃烧着熊熊火焰。在其左右两旁,各有一人首鹰身的人相对而立。[70]

2000年西安北周安伽墓,墓門的門額上,刻畫著三隻駱駝支撐的火壇:(門額)中部爲火壇,三頭駱駝(一頭面前,兩頭分別面向東或西)踏一碩大的覆蓮基座,駝背負一較小的蓮瓣須彌座,座上承大圓盤,盤內置薪燃火,火焰升騰幻化出蓮花圖案。……駱駝座兩側各有一人身鷹足祭司。[71]

2003年西安北周史君墓,石槨正南的兩個直欞窗下,各有一個人首鳥身鷹足的祭司,頭戴冠,冠上有日月圖形的裝飾。頭上束帶,飄於腦後。高鼻深目,長鬍鬚,鼻子下戴一彎月形口罩,肩生雙翼,身穿窄袖衣,腰束帶,兩臂交叉置於胸前,右臂在上,右手持兩個長火棍,下半身爲鳥身,尾部飾有羽毛,雙足有力,似鷹足。在其左前方置一火壇,火壇爲方形底座,束腰,上有火團。[72]

2007年河南出隋代安備墓,石棺牀前壁下欄有拜火壇祭祀場面,圖像中央爲一個圓形直筒聖火火壇,火壇的火焰呈團狀翻滾上卷,尖稍外化爲祥雲式雲朵。火壇底座呈覆盆式,中心粗條旋轉式浮雕與華蓋氏聖樹樹幹相似,實際上顯示爲隋代流行的交龍柱,向上撐起火壇底部,勾畫有曲卷藍條綫,火壇一圈裝飾有連珠紋和圓形團花以及橢圓形環圈紋飾,正中有長方形花瓣圖案,二層火壇下垂華蓋穗帘,整個火壇顯得雍容華貴,龐大莊嚴。[73]

另外,海外收藏的幾組同類型石棺,亦有火壇圖案:

日本Miho美術館藏山西出土石棺,年代在北朝後期。該石棺床後壁第三塊石板J上,保存了一幅珍貴的粟特喪葬圖:畫面分上下兩部分。上部的中央站立著一位身穿長袍的祭司,臉的下面,戴著一種白色的口罩(padām),前面有一火壇,壇前站著護持聖火的祭司。[74]

20世紀初葉,河南省安陽近郊古墓出土的一組石棺床雕刻,墓石八塊,其中藏於德國科隆東亞藝術博物館的左右門闕二件,上刻火壇各一:門闕的側面各有一祭司狀人物,免冠,著聯珠紋大翻領胡袍,有腰帶。兩人手執香爐之類的祭器,戴口罩,掛在頜下,未及口鼻。這兩個祭司身旁均有祭盆、祭酒胡瓶及拜火火壇各一,火壇中聖火熊熊。[75]

儘管此類墓葬主人的宗教信仰還有待細考,但此類火壇圖像所宗的粉本無疑與祆教有關,這也從一個角度證明,傳入中國的祆教,乃使用火壇祭祀聖火而非使用燃燈來代替。觀上引“夫人與君者者沿路作福,祆寺燃燈”的記錄,從中我們體會不出把燈當作聖火來崇拜的意思。“燃燈”很可能就是當地普遍流行的佛俗或民俗。

四 佛俗与民俗中的“燃燈”

燃燈供養作爲常用的一種祈福儀式,是佛教徒積累功德的一項重要宗教手段。燈,又稱燈明,是佛教六種供具之一,表示六波羅蜜中的智波羅蜜。佛經中多以燈明喻法、智慧,即以光明照破愚癡暗障之意。《佛般泥洹經》卷下記載:“熟洗舍利,盛以金甖。佛內外衣,續在如故,所纏身劫波育爲燋盡。取舍利甖著金床上,以還入宮,頓止正殿。天人散華伎樂,繞城步步燃燈,燈滿十二里地。”[76]《無量壽經》卷下曰:“懸繒然燈,散華燒香。”[77]可見燃燈與花、香都是對佛的供養,是僧侶和信徒積累功德的一種形式,故佛經中有《佛说施燈功德經》一卷,其曾於北齊時由那連提耶舍譯出,在中國傳播。[78]

有關燃燈儀式的具體細節,可見《摩訶僧祇律》卷三十五的記載:“然燈時當先然照舍利及形像前燈。禮拜已,當出滅之。次然厠屋中,若坐禪時至者,應然禪坊中,應唱言: ‘諸大德!咒願燈隨喜。’”[79]在佛塔、佛像、經卷等前燃燈,即可得大功德;後来這種供養行事逐漸演化而成爲法會。[80]東晉高僧法顯曾遊歷南亞各地,他在《佛國記》中記載道:“凡諸中國,唯此國城邑(即摩羯提國巴連弗邑)爲大。民人富盛,競行仁義。年年常以建卯月八日行像。作四輪車,縛竹作五層,有承櫨、揠戟,高二尺餘許,其狀如塔。以白氈纏上,然後彩畫,作諸天形象。以金、銀、琉璃莊校其上,懸繒幡蓋。四邊作龕,皆有坐佛,菩薩立侍。可有二十車,車車莊嚴各異。當此日,境內道俗皆集,作倡伎樂,華香供養。婆羅門子來請佛,佛次第入城,入城內再宿。通夜然燈,伎樂供養。”[81]到獅子國後,又見到其國人:“作菩薩五百身已來種種變現,或作须大拏,或作睒变,或作象王,或作鹿、马。如是形像,皆彩畫莊校,狀若生人。然後佛齒乃出,中道而行,隨路供養,到無畏精舍佛堂上。道俗雲集,燒香、然燈,種種法事,晝夜不息。”[82]法顯的記載表明,燃燈自古即爲印度佛教法会所奉行。

燃燈儀式,在敦煌地區亦多用於佛教,一些重要的佛事活動,如每年歲末年初長達七晝夜的四門結壇、正月的印沙佛會、二月八日行像等活動中都要燃燈。如法藏敦煌文書P.3149《新歲年旬上首於四城角結壇文》記載:“厥今舊年將末,新歲迎初,結壇 四門四隅,課念滿七晨七夜,心傳密印,散淨食於十方;燈朗神明,光照昏冥於三界……”[83]佛教信徒通常在佛像前燃燈供奉佛像。另外,若遇到特殊節日,如每年正月十五日、臘月八日等還要由僧團組織在沿窟上“遍窟燃燈”。敦煌佛教對諸節燃燈很重視,都僧統司下設燈司,配備燃燈法仕教授負責燃燈節的運籌工作,並製有《燃燈文》供僧俗、官民祝節誦讀。燃燈之日僧俗官、員上窟賀節,寺中備有酒食招待。[84]

由於燈節開支繁多,寺院財力難以獨立承擔,民間信眾有自願結成的“燃燈社”,湊集油、糧給附近寺院。故燃燈逐漸成爲敦煌地區官民同慶的盛大節日。百姓以社爲單位,在社官、社長和錄事的率領下,舉行一次燃燈建福佛會,“於新年上律,肇啓加晨,建淨輪於寳坊,燃惠燈於金地”,社人們祈求“國泰安人,永無征戰”、“蕩千災,增萬福,善華長惠。”[85] 如S.4511《結壇轉經發願文》載:“點銀燈而明朗,照無間之幽冥。”[86]P.3276紙背2 記載:“夜間就梵刹精宮,燃神燈之千盞,其燈乃日明晃晃,照下界之幽塗(途);光炎(焰)巍巍,朗上方之仙刹,更乃舉步而巡遶佛塔,虔恭而和念齋齊舉……”[87]很顯然,燃燈由佛教徒專門積累功德的修行法門,逐漸演變爲普羅大衆祈願納福的慣常儀式了。敦煌文書中不乏專製的《燃燈文》,玆列舉一二。

俄羅斯科學院東方研究所聖彼得堡分所藏敦煌文書Дх.11069《燃燈文》云:

“夫仰啓蓮華藏□□淨法身,百億如來,恆沙化佛,清涼山頂,大聖文殊, 雞足巖中,德道羅漢,龍宮秘□,就嶺微言,道眼他心,一切賢聖。惟願發神足,運悲心,降臨道場,證明功德。厥今則有座前施主,於新年上律肇晨,投仗金田,燃燈啓願(下缺)[88]”

P.3405是10世紀初年敦煌地區佛教活動的齋文範文輯錄,其中《正月十五日窟上供養》全文如下:

“正月十五日窟上供養

三元之首,必燃燈以求恩;正旦三長,蓋緣幡之佳節。宕泉千窟,是羅漢之指蹤;危嶺三峰,實聖人之遺迹。所以敦煌歸敬,道俗傾心,年馳妙供於仙岩,大設馨香於万室,振虹(洪)鐘於筍籚,聲徹三天。燈廣車輪,照谷中之万樹;佛聲接曉,梵響以(與)簫管同音。寶鐸弦歌,唯談佛德。觀音妙旨,薦我皇之徽煪;獨煞將軍,化天兵於有道。[89]”

S.4625《上元燃燈文》記載:

“先用莊嚴梵釋四王、龍天八部,伏願威光轉盛,福力糜弥增,興運慈悲救人護國。使四時運泰,保稼穡而豐盈;八節調和,定戎煙而永息。亦願蝗飛台卯,移眷屬於他鄉;石(彌)勒護持,行災殃於異域。又持勝福,次用莊嚴。……則我令公貴位,伏願寳興錄位,鎮淨遐方;福比山樂(嶽)以齊高,壽等海泉而深遠。國母、夫人貴位,伏願長降延泰之歡。朗君、小娘子芬蘭,並芬芬如盛葉。持爐都頭貴位,伏願葉(榮)班嵗厚。然後廓周法界,普及有情,賴此勝□,俱登佛果。[90]”

據馬德先生推斷,此文書成於公元945至950年間,文中提到的“令公”是曹元忠。[91]冀志剛先生指出,地方政權舉行燃燈活動,“是想對節慶民俗加以控制,實現其整合社會、加強統治的目的,其崇佛的功利性色彩濃厚,佛教信仰成爲其手中的工具。”[92]從信仰的角度看,《燃燈文》的出現也無疑表明佛教的習俗正逐漸爲當地的民俗所吸收採用。統治者出於政治考慮而加以提倡,則無疑加快了這一進程。當然,兩者融合的一個基礎是燃燈習俗舆傳統的漢地信仰亦不相矛盾。

一般認爲,漢地傳統的燃燈習俗起源於古代祀太一之俗。據《史記》卷二十四《樂書》記載 :“漢家常以正月上辛祠太一甘泉,以昏時夜祠,到明而終。”[93]唐徐堅《初學記》卷四加以援引:“《史記·樂書》曰:漢家祀太一,以昏時祠到明。”並註曰“今人正月望日夜遊觀燈,是其遺事”。[94]《藝文類聚》卷四引爲:“史記曰:漢家以望日祀太一,從昏時到明。今夜遊觀燈是其遺迹。”[95]這就是說,唐初的燈節,是西漢時期祭祀太一神的延續。而祀太一神之俗,早在2200年前的戰國時代的楚國就已經有了,著名詩人屈原及宋玉都描述過此事。東漢後又由於有佛教的燃燈習俗與之合璧,而使燃燈習俗更加繁榮,影響也更加深廣,在佛寺中終於形成了中印燃燈習俗合流的觀燈節。”到唐代,燃燈習俗日盛。[96]

此外,民間信仰中的太陽崇拜也有燃燈的習俗,見《太陽星君聖經》的記載:

“(朝日早晨誦念此經,有求必應)

太陽明明珠光佛,四大神明正乾坤;太陽一出滿天紅,曉夜行來不住停;行得快來催人老,行得遲來不留存;家家門前都走過,倒惹眾生叫小名;惱得太陽歸山去,餓死黎民苦眾生;天上無我無晝夜,地下無我少收成;個個神明有人敬,那個敬我太陽神;太陽三月十九生,家家念佛點紅燈;有人傳我太陽經,闔家老幼免災星;無人傳我太陽經,眼前就是地獄門;太陽明明珠光佛,傳於善男信女人;每天朝朝念七遍,永世不入地獄門;臨終之期歸淨土,九泉亡祖盡超升。[97]”

眾所周知,在中國,對日月的崇拜可以上溯到遠古時代。《禮記·郊特性》記載:“郊之祭也,迎長日之至也,大報天而主日也。”[98]“家家念佛點紅燈”,表明,原本漢地供奉日月的信仰,受佛教的影響,也吸收了“燃燈”的儀式。

既然祆教本身並無將燃燈作爲祭祀物,而漢地社會特別是佛教法會中普遍存在著“燃燈”的習俗,那我們對《君者者狀》所記載的“祆寺燃燈”的宗教屬性,與其定其祆教內涵,倒不如從當地佛教或民俗中尋求答案。正如陸慶夫先生指出,“到了歸義軍時期,一度冷落的祆教似乎又復興了起來:祆祠燃燈,城東賽祆,其活動相當頻繁。然而這些活動內容,與其說是祆教內容,不如說更像佛教儀式。” “祆教活動儀式包括拜火、酹神、歌舞及魔術表演等等。在所見記載祆教儀式的典籍中,均找不到燃燈、賽祆的記載。這只能使我們認爲,由於敦煌地區主要信奉佛教,強大的佛教勢力必然對粟特裔民及其奉祀的祆教進行滲透,因而出現了祆教的佛教化傾向。”[99]

當然,我們認爲“祆寺燃燈”反映的是佛俗和當地民間信仰,一個重要的考慮是,唐末五代隨著粟特聚落的離散,入華粟特人日益漢化,傳統絲路沿線不再具備祆教的信眾基礎,祆寺已逐步失去維繫入華粟特人精神生活的宗教功能,而漸次變成當地民俗活動的場所。

五 唐末宋初祆教的華化

宗教信仰的主體是人,祆教作爲一種外來宗教,其信仰的載體無疑是入華粟特胡人。由於經商和戰爭等原因,粟特人在漢唐之間沿絲綢之路大批移居中國,在塔里木盆地、蒙古高原和中國北方,都建立了自己的移民聚落,散佈十分廣泛。然而隨著時間的推移,這些入華胡人必然因應漢地環境而發生變異,逐漸失去其本民族文化的特色。陳寅恪先生在考釋白樂天和元微之的世系時曾指出:

“吾國中古之時,西域胡人來居中土,其世代甚近者,殊有考論之價值。 若世代甚遠久,已同化至無何纖微跡象可尋者,則止就其僅餘之標幟即胡姓一事,詳悉考辨,恐未必有何發見,而依吾國中古史“種族之分,多繫於其人所受之文化,而不在其所承之血統”之事例言之,(見拙著唐代政治史述論稿及隋唐制度淵源略論稿。)則此類問題亦可不辨。故謂元微之出於鮮卑,白樂天出於西域,固非妄說,卻爲贅論也。[100]”

蔡鴻生先生從陳先生這一“世代層次”論出發,針對當前粟特研究的時弊,特別強調要糾正將“胡姓”等同于“胡人”,將“住戶”等同于“聚落”的傾向:

“'人'必須'五胡'俱全才算“胡人”。五“胡”指什麽東西呢?胡姓、胡名、胡貌、胡俗、胡氣(氣味)。……但胡人進入中國後,便從'五胡'俱全變爲殘缺不全了。隨著同化的加深,'五胡'中的'四胡',即名、貌、俗、氣,逐漸消失;唯獨“姓”化不掉。'胡人'入華後,從五胡俱全,到殘缺不全,最後消失要經過若干個世代,也許祖父是個胡人,到了孫子就不是了。故我們要掌握兩個原則:第一個,“五胡”的原則;第二個,世代的原則。

有些胡人在那裏住,並不等於就在那裏形成聚落。講起來似乎聚落分佈地很廣,我們對“聚落”一詞應有個明確的認識,且不祇是去查《辭海》,還要看唐朝人的講法、用例。唐朝和尚慧琳編的《一切經音義》,是讀佛經的詞典,裏面講“小鄉曰聚;落,居也”。後來遼代和尚希麟又編《續一切經音義》,說“小鄉曰聚,藩籬曰落”;也就是相當於現在的自然村,這是字面的解釋。還要看用例。唐朝人如何實際運用?敦煌抄本講到康國大首領來華,“胡人隨之,因成聚落”。胡人跟著他們的大首領來到這裡,才形成一個聚落,這裡所言的胡人當然不是零星若干人,而是成批而來。[101]”

正如前文所述,隨末唐初是粟特人大舉入華的一個重要時期,他們多建有自己的移民聚落,同時爲維繫精神生活而建立了祆祠。但是到了唐末五代,粟特聚落逐漸離散,胡人逐漸融於當地百姓的生活中,他們還在多大程度上保持著本民族的文化特色呢?我們從不同時代祆教祭祀的變化或可窺見其逐漸華化的軌跡。

根據文獻記載,唐代的祆教習俗主要表現爲西域胡人聚火祝詛,以咒代經,妄行幻法等等。寫於光啟元年(885)的敦煌文書《沙州伊州地志殘卷》(S.367),述及貞觀十四年(640)高昌未破以前敦煌北面伊州伊吾縣祆廟的宗教儀式活動:

“伊吾縣……火祆廟中有素書,形像無數。有祆主翟槃陁者,高昌未破以前,槃陁因入朝至京,即下祆神,因以利刀刺腹,左右通過,出腹外,截棄其餘,以發系其本,手執刀兩頭,高下絞轉,說國家所舉百事,皆順天心,神靈助,無不征驗。神沒之後,僵僕而倒,氣息奄,七日即平復如舊。有司奏聞,制授遊擊將軍。[102]”

唐張鷟《朝野僉載》卷三記載與之類似:

“涼州祆神祠,至祈禱日祆主以鐵釘從額上釘之,直洞腋下,即出門,身輕若飛,須臾數百里。至西祆神前舞一曲即卻,至舊祆所乃拔釘,無所損。臥十餘日,平復如故。莫知其所以然也。[103]”

在同書中張鷟也記錄了東都洛陽祆祠祭祀的情況:

“河南府立徳坊及南市西坊,皆有胡祆神廟。每嵗商胡祈福,烹豬羊,琵琶鼓笛,酣歌醉舞。酹神之後,募一胡爲祆主,看者施錢並與之。其祅主取一橫刀,利同霜雪,吹毛不過。以刀刺腹,刄出於背,仍亂擾膓肚流血。食頃,噴水呪之,平復如故。此西域之幻法也。[104]”

由此可以看出,無論是張鷟筆下的涼州、洛陽,抑或敦煌文書所記伊州伊吾縣祆廟的儀式活動,都表明這種祭祆方式在入華祆教徒中具有普遍性,從磧西到東都,均曾不同程度流行。很明顯這種祭祆方式帶有明顯的外來宗教色彩。但是到了唐末五代,祭祆逐漸演變爲普通敦煌民衆所熱衷的民俗活動“賽祆”了。對此,敦煌文書記載鑿鑿,玆不贅舉。祈賽是漢地傳統的風俗,譚蟬雪先生廣泛研究了敦煌祈賽風俗的對象、祈賽内容及祈賽儀式,指出“敦煌祈賽風俗是傳統習俗、自然崇拜及宗教信仰的綜合反映,是漢族文化和各民族文化、中國本土文化和外來文化交融的結果。其經濟基礎是小農經濟和畜牧業,其思想基礎是‘萬物有靈論’”。[105]在這種歷史背景下,我們再來考察《君者者狀》所記的“祆寺燃燈”,已經“物是人非”,地點雖在祆寺,但祭祀活動已與祆教無所關聯,而是地道的當地信仰了。從這個角度來理解,“祆寺燃燈”並非祆教的祭祀活動,若硬要將其與之相連,不如將其視爲祆教華化的一種表現了。

祆教本以聖火爲祭祀對象,燈不過是某種場合下的配角。文書中祆寺燃燈,目前僅見一例,而且是用於路過祆寺的場合,應是華化(佛化)的表現,效法佛教徒,爲燈添油,表示對神的虔誠,而不是以燈代替聖火進行崇拜。粟特祆教入華後,曾出現了祭祀祆神畫像的情況,這見於前引敦煌文書S.367有關伊吾祆廟“素書”的記載。[106]也就是說,華化祆教未必像波斯本教那樣有點燃長年聖火,經常舉行紛繁複雜的拜火儀式,他們更可能效法漢地的偶像崇拜,以崇拜本教諸聖像爲主。若然,祆廟中更有可能也像其他諸宗教特別是佛教一樣,配設明燈。到了唐末五代,其他信眾依華俗點燈祈福的傳統,也到祆廟燃燈罷了。

本文爲2010年教育部人文社會科學青年基金項目(“內陸歐亞祆教史研究”)階段性成果,並受“中央高校基本科研業務費專項資金資助”。

注释:

[1] 日本大正新脩《大藏經》,第54卷,財團法人佛陀教育基金會出版部,1990年3月初版,頁253中。

[2] 《舊唐書》卷一百四《歌舒翰傳》,北京,中華書局,1975年,頁3211。

[3] 向達《倫敦所藏敦煌卷子經眼目錄》,刊《北平圖書館圖書季刊》1939年新第1卷第4期;此據其著《唐代長安與西域文明》,北京,三聯書店,1957年,頁213。

[4] 《敦煌遺書總目索引》,北京中華書局,1983年6月新1版。

[5] 小川陽一《敦煌における祆教廟の祭祀》,刊日本道教學會《東方宗教》第27號,1967年,頁30-31。

[6] 唐耕耦、陸宏基編《敦煌社會經濟文獻真跡釋錄》五,北京,全國圖書館文獻縮微複製中心,1990年,頁23。

[7] 李正宇《公主君者者致北宅夫人書》,《敦煌學大辭典》,上海辭書出版社,1998年,頁375。

[8] 譚蟬雪《〈君者者狀〉辨析——河西達怛國的一份書狀》,敦煌研究院編《1994年敦煌學國際研討會文集——紀念敦煌研究院成立五十周年》(宗教文史卷)下,蘭州,甘肅民族出版社,2000年,頁100。

[9] 《英藏敦煌文獻(漢文佛經以外部份)》,第4冊,成都,四川人民出版社,1991年,頁53。

[10] 蔣禮鴻主編《敦煌文獻語言詞典》,杭州大學出版社,1994年,頁253。

[11] 姜伯勤《敦煌吐魯番文書與絲綢之路》,北京,文物出版社,1994年,頁259。

[12] 顏廷亮《敦煌文化中的祆教、摩尼教和景教》,《敦煌學與中國史研究論集——紀念孫修身先生逝世一周年》,甘肅人民出版社,2001年,頁422。

[13] 譚蟬雪《〈君者者狀〉辨析——河西達怛國的一份書狀》,頁100。

[14] 《康熙字典》,標點整理本,上海辭書出版社,2007年,頁453。

[15] 《康熙字典》,頁453。

[16] 《康熙字典》,頁164。

[17] 《敦煌遺書總目索引新編》,頁69。

[18] Arthur Waley, “Some References to Iranian Temples in the Tun-huang Region”, 《中央研究院歷史語言研究所集刊》第二十八本上,1956年5月,頁124。

[19] 池田温《8世紀中葉における敦煌のソグド人聚落》,《ユ—ラシア文化研究》第1號,1965年,頁51;辛德勇漢譯本,《日本學者研究中國史論著选譯》第九卷,北京,中華書局,1993年,頁142;其著《唐研究論文選集》,中國社會科學出版社,1999年,頁4-5。

[20] 劉銘恕《敦煌遺書雜記四篇》,《敦煌學論集》,甘肅人民出版社,1985年,頁55。

[21] 譚蟬雪《〈君者者狀〉辨析——河西達怛國的一份書狀》,頁100-114。

[22] 顏廷亮《敦煌文化中的祆教、摩尼教和景教》,頁422。

[23] 池田温《8世紀中葉における敦煌のソグド人聚落》,頁51;辛德勇漢譯本,頁142;其著《唐研究論文選集》,頁4-5。

[24] 譚蟬雪《敦煌祈賽風俗》,《敦煌研究》1993年第4期,頁63。

[25] Frantz Grenet and Zhang Guangda, “The Last Refuge of the Sogdian Religion: Dunhuang in the Ninth and Tenth Centuries”, Bulletin of the Asia Institute 10, new series, 1996, p.185 n.36.

[26] 小川陽一《敦煌における祆教廟の祭祀》,頁30-32。

[27] 池田溫《沙州圖經略考》,《東洋史論叢:榎博士還曆紀念》,東京,山川出版社,1975年,頁70-71;唐耕耦、陸宏基編《敦煌社會經濟文獻真跡釋錄》一,北京,書目文獻出版社,1986年,頁13。

[28] 上海古籍出版社、法國國家圖書館編:《法藏敦煌西域文獻》,第18冊,上海古籍出版社,2001年,頁68。神田喜一郎《「敦煌二十詠」に就いて》,刊《史林》第24卷第4號,1939年,页173-181;经修订收入《神田喜一郎全集》第一卷,京都株氏會社同朋社出版,1986年,頁115-117。

[29] 余欣《神道人心——唐宋之際敦煌民生宗教社會史研究》,北京,中華書局,2006年,頁353-354。

[30] 姜伯勤:《敦煌吐魯番文書與絲綢之路》,頁259。

[31] 顏廷亮《敦煌文化中的祆教、摩尼教和景教》,頁422。

[32] 《隋書》卷六十七《裴矩傳》,北京,中華書局,1973年,頁1579-1580。參閱余太山《裴矩〈西域圖記〉所見敦煌至西海的“三道”》,《西域研究》2005年第4期,頁16-24。

[33] 《新唐書》卷四十三下《地理志》七下,北京,中華書局,1975年,頁1151。

[34] 參拙文《唐宋祆祠分佈輯錄》,刊紀宗安、湯開建主編《暨南史學》第五輯,暨南大學出版社,2007年12月,頁184-195;並見拙著《中古華化祆教考述》,北京,文物出版社,2010年,頁27-38。

[35] 池田溫《沙州圖經略考》,頁97;唐耕耦、陸宏基編《敦煌社會經濟文獻真跡釋錄》一,頁37。

[36] 《英藏敦煌文獻(漢文佛經以外部份)》,第1冊,成都,四川人民出版社,1990年,頁157,錄文參考唐耕耦、陸宏基編《敦煌社會經濟文獻真跡釋錄》一,頁39。

[37] 《英藏敦煌文獻(漢文佛經以外部份)》,第2冊,成都,四川人民出版社,1990年,頁277上。

[38] 《英藏敦煌文獻(漢文佛經以外部份)》,第4冊,成都,四川人民出版社,1991年,頁87上。

[39] 譚蟬雪《〈君者者狀〉辨析——河西達怛國的一份書狀》,頁100-114。

[40] 解梅《唐五代敦煌地區賽祆儀式考》,《敦煌學輯刊》2005年第2期,頁145-146。

[41] 邵明傑、趙玉平《莫高窟第23窟“雨中耕作圖”新探——兼論唐宋之際祆教文化形態的蛻變》,《西域研究》2010年第2期,頁102。

[42] 《晉書》卷八十六《張軌傳附子張寔傳》,北京,中華書局,1974年,頁2230。

[43] 饒宗頤《穆護歌考—兼論火祆教入華之早期史料及其對文學、音樂、繪畫之影響》,刊《大公報在港復刊卅周年紀念文集》,下卷,香港,1978年,頁740-741。

[44] 王素《魏晉南朝火祆教鉤沉》,《中華文史論叢》,第2輯,上海古籍出版社,1985年,頁227。

[45] 顏廷亮《敦煌文化中的祆教、摩尼教和景教》,頁418。

[46] 解梅《唐五代敦煌地區賽祆儀式考》,頁146。

[47] 在古代美索不達米亞,燈往往用作諸神,特別是月神Sin的別號,她是眾神燈之首,是諸淨天神燈之首。後來這一別號也用來象徵摩尼教中的救世主。詳參G. Widengren, Mesopotamian Elements in Manichaeism. Studies in Manichaean, Mandaean and Syrian-Gnostic Religion, Uppsala-Leipzig, 1946, pp.165-167.

[48] 林悟殊《摩尼教入華年代質疑》,見其著《摩尼教及其東漸》,臺北,淑馨出版社,1997年,頁56。

[49] [唐]李朝威撰《柳毅》,載汪辟疆校錄《唐人小說》,上海古籍出版社,1978年,頁63。

[50] 拙著《中古華化祆教考述》,頁33-34。

[51] [唐]蘇鶚《杜陽雑編》卷下,《叢書集成新編》第86冊,臺北,新文豐出版公司,1986年,頁157。

[52] 解梅《唐五代敦煌地區賽祆儀式考》,頁146。

[53] 《康熙字典》,頁615。

[54] Mary Boyce, A Persian Stronghold of Zoroastrianism, Oxford:Oxford University Press, 1977, repr. University Press of America: Lanham·New York·London, 1989, pp.21-22. 中譯本見[英]瑪麗·博伊斯原著,張小貴、殷小平譯《伊朗瑣羅亞斯德教村落》,北京,中華書局,2005年,頁18-21。

[55] Johanna Narten, Der Yasna Haptaƞhāiti, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1986, p.41, 155-156. Jean Kellens & Eric Pirart, Les Textes Vieil-Avestiques, Vol. I, Introduction, texte et traduction, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1988, p.135. Almut Hintze, A Zoroastrian Liturgy, The Worship in Seven Chapters (Yasna 35-41), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2007, pp.33-34, 132-144.

[56] R. C. Zaehner, The Teaching of the Magi, A Compendium of Zoroastrian Beliefs, London: George Allen and Unwin Ltd, 1956, repr. London: Sheldon Press, 1975, p.26.

[57] Mary Boyce, “On the Sacred Fires of the Zoroastrians”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies,Vol.XXXI, ,2,1968, pp.52-68.

[58] Mary Boyce, A Persian Stronghold of Zoroastrianism, p,152; 中譯本見《伊朗瑣羅亞斯德教村落》,頁163。

[59] Mary Boyce, A Persian Stronghold of Zoroastrianism, pp,217,218,224,230,238,240;中譯本見《伊朗瑣羅亞斯德教村落》,頁236、237、244、250、261、263。

[60] Yumiko Yamamoto, ‘The Zoroastrian Temple Cult of Fire in Archaeology and Literature (I)’, Orient Vol. XVII, Report of the Society for Near Eastern Studies in Japan, Tokyo, 1979, pp.30-32.

[61] E. Herzfeld, Iran in the Ancient East: Archaeological Studies Presented in the Lowell Lectures at Boston, New York: Oxford University Press, 1941, repr. New York: Hacker Art Books, 1988, p.301.

[62] Yumiko Yamamoto, ‘The Zoroastrian Temple Cult of Fire in Archaeology and Literature (II)’, Orient Vol. XVII, Report of the Society for Near Eastern Studies in Japan, Tokyo, 1981, p.68. V. S. Curtis, ‘Religious Iconography on Ancient Iranian Coins’, in J. Cribb and G. Herrmann eds., After Alexander: Central Asia before Islam, New York: Oxford University Press, 2007, repr. 2008, pp.413-434. 李鐵生編著《古波斯幣》,北京出版社,2006年。

[63] Yumiko Yamamoto, ‘The Zoroastrian Temple Cult of Fire in Archaeology and Literature (I)’, pp.35-36.

[64] G. A. Pugachenkova, ‘The Form and Style of Sogdian Ossuaries’, Bulletin of the Asia Institute, new series, 8 (The Archaeology and Art of Central Asia. Studies from the Former Soviet Union), 1996, pp.235-236.

[65] L. I. Rempel’ , ‘La maquette architecturale dans le culte et la construction de l’Asie centrale préislamique’, in Frantz Grenet ed., Cultes et Monuments Religieux dans l’Asie Centrale Préislamique, Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1987, pl. LIV. G. A. Pugachenkova, ‘The Form and Style of Sogdian Ossuaries’, pp.235-236.

[66] F. Grenet, ‘Zoroastrian Themes on Early Medieval Sogdian Ossuaries’, A Zoroastrian Tapestry: Art, Religion and Culture, eds. by Pheroza J. Godrej and F. P. Mistree, Mapin Publishing, Ahmedabad, 2002, p. 94, 中譯本參閱葛勒(樂)耐著,毛民譯《北朝粟特本土納骨甕上的祆教主題》,刊張慶捷、李書吉、李鋼主編《4-6世紀的北中國與歐亞大陸》,北京,科學出版社,2006年,頁193。

[67] G.Azarpay, Sogdian Painting, with contributions by A. M. Belenitskii, B. I. Marshak and Mark J. Dresden, Berkeley-Los Angeles-London: California University Press, 1981, p.31.

[68] 姜伯勤《安陽北齊石槨床畫像石的圖像考察與入華粟特人的祆教美術-兼論北齊畫風的巨變及其與粟特畫派的關聯》,《藝術史研究》第1輯,廣州,中山大學出版社,1999年,頁151-186;並見其著《中國祆教藝術史研究》,北京,三聯書店,2004年,頁40。

[69] 馬采《藝術學與藝術史文集》,廣州,中山大學出版社,1997年,頁201。

[70] 《太原隋虞弘墓》,北京,文物出版社,2005年,頁130-131,頁135图版182。

[71] 《西安北周安伽墓》,北京,文物出版社,2003年,頁16,圖版十四、十八、十九。

[72] 榮新江、張志清主編《從撒馬爾幹到長安——粟特人在中國的文化遺迹》,北京,北京圖書館出版社,2004年,頁64-65。

[73] 葛承雍《祆教聖火藝術的新發現——隋代安備墓文物初探》,《美術研究》2009年第3期,頁15-16。

[74] J.A.Lerner, ‘Central Asians in Sixth-Century China: A Zoroastrian Funerary Rite’, Iranica Antiqua, XXX, 1995, p.180, Pl.I.

[75] Gustina Scaglia, ‘Central Asians on a Northern Ch’i Gate Shrine’, Artibus Asaie, Vol.XXI, 1958,pp9-28. B. I. Marshak, ‘Le programme iconographique des peintures de la <

[76] [西晋]白法祖译《佛般泥洹經》卷下,《大正藏》,第1卷,頁174中。

[77] [曹魏]康僧鎧譯《佛說無量壽經》卷下,《大正藏》,第12卷,頁272中。

[78] [高齊]那連提耶舍譯《佛說施燈功德經》,《中華大藏經(漢文部分)》,第22冊,北京,中華書局,1987年,頁915-923。

[79] [東晉]佛陀跋陀羅、法顯譯《摩訶僧祇律》卷三十五,《大正藏》,第22卷,頁512下。

[80] 星雲大師監修,慈怡主編:《佛光大辭典》,北京書目文獻出版社據臺灣佛光山出版社1989年6月第5版影印,第6冊,頁5144下-5145上。

[81] 章巽《法顯傳校註》,上海古籍出版社,1985年,頁103。

[82] 章巽《法顯傳校註》,頁154。

[83] 《法藏敦煌西域文獻》,第22册,上海古籍出版社,2002年,頁41上。

[84] 謝重光《燃燈》,見《敦煌學大辭典》,上海辭書出版社,1998年,頁643-644。

[85] P.3765《燃燈文》,《法藏敦煌西域文獻》,第27册,上海古籍出版社,2002年,頁336上、下。

[86] 《英藏敦煌文獻(漢文佛經以外部份)》,第6冊,成都,四川人民出版社,1992年,頁121上。

[87] 《法藏敦煌西域文獻》,第22册,頁360上。

[88] 施萍婷《俄藏敦煌文獻經眼錄(二)》,《敦煌吐魯番研究》第二卷,北京大學出版社,1997年,頁326。並見俄羅斯科學院東方研究所聖彼得堡分所、俄羅斯科學出版社東方文學部、上海古籍出版社編《俄藏敦煌文獻》,第15册,上海古籍出版社、俄羅斯科學出版社東方文學部,2000年,頁164。

[89] 《法藏敦煌西域文獻》,第24册,上海古籍出版社,2002年,頁118下-119上。錄文參馬德《敦煌遺書莫高窟歲首燃燈文輯識》,《敦煌研究》1997年第3期,頁59。

[90] 《英藏敦煌文獻》(漢文佛經以外部份),第6冊,成都,四川人民出版社,1992年,頁175下。

[91] 馬德《敦煌遺書莫高窟歲首燃燈文輯識》,頁59-68。

[92] 冀志剛《燃燈與唐五代敦煌民衆的佛教信仰》,《首都師範大學學報》(社會科學版)2003年第5期,頁10-11。

[93] 《史記》卷二十四《樂書》第二,北京,中華書局,1982年第2版,頁1178。

[94] [唐]徐堅等著《初學記》,上冊,北京,中華書局,1962年1月第1版,2004年2月第2版,頁66。

[95] [唐]歐陽詢撰、汪紹楹校《藝文類聚》,上冊,上海古籍出版社,1982年1月新1版,頁61。

[96] 高國藩《敦煌古俗與民俗流變》,河海大學出版社,1989年,頁360-367。

[97] [法]祿是遒著,沈婕、單雪譯《中國民間崇拜·歲時習俗》,《徐家匯藏書樓文獻譯叢》,上海科學技術文獻出版社,2009年,頁35-36。

[98] [清]阮元校刻《十三經註疏》,下冊,北京,中華書局,1980年,頁1452中。

[99] 陸慶夫《唐宋間敦煌粟特人之漢化》,《歷史研究》1996年第6期,頁32。

[100] 陳寅恪《元白詩箋證稿》,北京,三聯書店,2001年,頁317。

[101] 蔡鴻生《讀史求識錄》,廣東人民出版社,2010年,頁33。

[102] 《英藏敦煌文獻(漢文佛經以外部份)》,第1卷,頁158;錄文參考唐耕耦、陸宏基編《敦煌社會經濟文獻真跡釋錄》,一,頁40-41。

[103] [唐]張鷟撰,趙守儼點校《朝野僉載》(《隋唐嘉話·朝野僉載》,唐宋史料筆記叢刊),北京,中華書局,1979年,頁64-65。

[104] [唐]張鷟撰,趙守儼點校《朝野僉載》,頁64-65。

[105] 譚蟬雪《敦煌祈賽風俗》,頁66。

[106] 拙文《唐伊吾祆廟“素書”非塑像辨》,《中華文史論叢》2008年第2期,上海古籍出版社,頁321-338;見拙著《中古華化祆教考述》,頁69-77。

编者按:本文原刊中央文史研究馆、敦煌研究院、香港大学饶宗颐学术馆编《庆贺饶宗颐先生九十五华诞敦煌学国际学术研讨会论文集》,北京:中华书局,2012年12月,页566-583。引用请据原文。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com