中国境内祆教相关遗存考略(之一)

陈凌

祆教是中古时期传入中国有较大影响的夷教之一。1923年,陈垣先生发表《火祆教入中国考》,[1]为研究祆教在华历史的奠基之作。嗣后,在华祆教逐渐成为学界关心的话题,不断有相关论著发表。[2]这些研究积累多方面地推动了人们对于祆教在华历史的认识。由于近些年在陕西、山西等地发现的几处祆教徒墓葬,使得在华祆教一时之间备受关注。

文献记载的和已经发现的中国境内与祆教有关的遗迹、遗物大体可以分为三类:(1)聚落以及宗教遗迹;(2)墓葬以及葬具;(3)其它。在前人研究基础上,我们拟就此三类分别作一点粗略的讨论,错误不当之处,敬请学界君子指正。

本篇略论祆教徒聚落及宗教遗迹。

一、聚落

中古入居中国的祆教徒多为粟特人。粟特人,中国史籍习称的昭武九姓,其原本居处的主要范围在今乌兹别克斯坦泽拉夫珊河流域的索格底亚那(Sogdiana)。包括有若干城邦小国,如康国(颯秣建,今撒马尔干Samarkand)、安国(捕喝,今布哈拉Bukhārā)、曹国(劫布呾那Kapūtānā)、石国(赭时Chach)、米国(弭秣贺Māymurgh)、何国(屈霜你迦Kuşāņika)、火寻(花剌子模Khwārizmik)、史(羯霜那Kashāna)等等。其中以康国为最大的宗主国。

粟特人做为著名的商业民族,利之所在,无远弗届。他们足迹行经之处,也带来了其所崇奉的宗教信仰。由于入华粟特人多群聚而居,因此自西徂东形成了不少粟特人聚落。这些聚落仅有零星记载,内部结构不得而知。将来也许随着新的考古发现,可能提供进一步的材料考察聚落的空间布局等方面的情况。

当然,不是所有的粟特人都信奉祆教,但信奉祆教在粟特人中比较普遍却是不争的事实。要对祆教宗教遗迹的情况有更全面的认识,自然不能脱离开其信众人群和所居处的聚落空间来分析。即使今天我们能知道的材料相当贫乏,但将其裒集一起对于以后深入的工作不无助益。

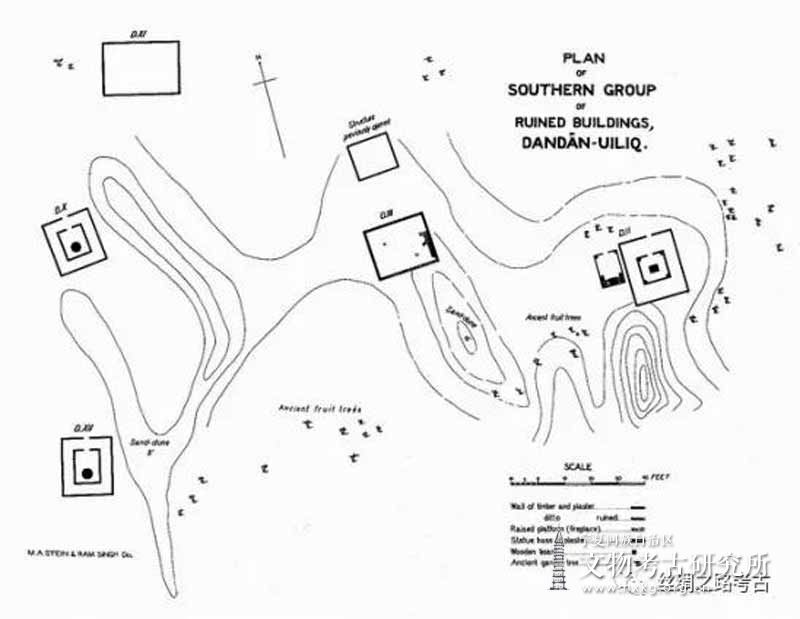

粟特人在中国聚落,经过蒲立本、池田温、陈国灿、荣新江等人的搜讨,[3]已经积累了相当的认识。现根据他们的研究成果,并据新的研究做一些补充,将有粟特聚落的区域罗列如下。补充部分加下横线标识。

1、新疆地区:疏勒、于阗、楼兰、且末、龟兹、高昌、北庭、伊吾。[4]

2、甘肃地区:敦煌、常乐、酒泉、张掖、武威、原州。

3、宁夏地区:灵州、六胡州、夏州。

4、陕西地区:长安、同州。

5、山西地区:太原、代州。

6、河南地区:洛阳、安阳、开封。

7、河北地区:恒州、定州、幽州、邺城。[5]

8、辽宁地区:营州。

9、江苏地区:镇江、苏州。

其中,我们所补有宁夏的夏州、陕西的同州、河南的开封、河北的邺城、江苏的镇江和苏州,共计六处。据史料记载,这六个地方都有祆祠,(详见下文讨论)故而应当也有信奉祆教的中亚人寓居其中。

二、宗教遗迹

祆教在中国境内的宗教遗迹指其宗教活动固定场所,中国载籍或称之为火祆庙,或称之为祆祠。为行文方便,下文统称为祆祠。

1、疏勒

《旧唐书》卷一九八《西戎传》称:

“疏勒国,即汉时旧地也。西带葱岭,在京师西九千三百里。其王姓裴氏。贞观中,突厥以女妻王。胜兵二千人。俗事祆神,有胡书文字。”

又《新唐书》卷二二一上《西域上》:

“疏勒,一曰佉沙,环五千里,距京师九千里而赢。多沙碛,少壤土。俗尚诡诈,生子亦夹头取褊,其人文身碧瞳。王姓裴氏,自号“阿摩支”,居迦师城,突厥以女妻之。胜兵二千人。俗祠祆神。”

疏勒国祠祆神,则必定有祆祠。[6]

2、于阗

于阗国有祆教在文献中有明确记载。《旧唐书》卷一九八《西戎传》称:

“于阗国,西南带葱岭,与龟兹接,在京师西九千七百里。胜兵四千人。其国出美玉。俗多机巧,好事祅神,崇佛教。”

又《新唐书》卷二二一上《西域上》:

“于阗,或曰瞿萨旦那,亦曰涣那,曰屈丹,北狄曰于遁,诸胡曰豁旦。距京师九千七百里,瓜州赢四千里,并有汉戎庐、杆弥、渠勒、皮山五国故地。其居曰西山城,胜兵四千人。有玉河,国人夜视月光盛处必得美玉。王居绘室。俗机巧,言迂大,喜事祅神、浮屠法,然貌恭谨,相见皆跪。”

实际上,根据贝利的研究,于阗的语汇里面保存有相当数量来自琐罗亚斯德教或马兹达教(Mazdaism)的用词。[7]这从侧面证实了于阗有祆教的记载。而且据我们研究,魏晋隋唐时代于阗国王的冠帽的形制即源自于萨珊波斯王冠。[8]众所周知,萨珊波斯王冠的设计安排是基于琐罗亚斯德教信仰的。

上世纪初,斯坦因曾经在于阗丹丹乌里克遗址发现过一些木板画。由于其中部分图像接近于中亚粟特壁画,因此有学者认定该这批木板画上所绘即为祆教神祗。[9]有人甚至进而怀疑丹丹乌里克遗址存在祆教寺庙。[10]丹丹丹里克出土木板画的遗址是否为祆祠是一个相对复杂的问题,我们后文将做专门的讨论,这里暂先不赘。

不过,还是有一些蛛丝马迹有助于我们寻找于阗地区祆祠遗迹的。《新唐书》卷四十三下《地理志七下》载:[11]

“自蒲昌海南岸,西经七屯城,汉伊脩城也。又西八十里至石城镇,汉楼兰国也,亦名鄯善,在蒲昌海南三百里,康艳典为镇使以通西域者。又西二百里至新城,亦谓之弩支城,艳典所筑。又西经特勒井,渡且末河,五百里至播仙镇,故且末城也,高宗上元中更名。又西经悉利支井、祆井、勿遮水,五百里至于阗东兰城守捉。又西经移杜堡、彭怀堡、坎城守捉,三百里至于阗。”

这里记载从且末到于阗的途中有一处祆井。由于史料记载不足,我们现在很难推定这处祆井所在的具体方位,不过从相对方位来看,其位于今和田地区范围之内应该是没有疑问的。此地既称祆井,与祆教有关当无疑义。这段记载还有提到一处特勒(勤)井,即以突厥职官或人物命名,因此这处祆井要么是因为祆教徒聚居而得名,要么就是因为有祆祠而得名。无论是哪一种情形,都有理由推测这里曾经存在过祆祠。

3、楼兰

楼兰有祆祠见载于敦煌文书P.5034《沙州都督府图经残卷》。残卷中称鄯善石城镇有“一所祆舍”。[12]石城镇祆祠当系自康国移居此地的粟特胡人所建。据《唐光启元年(885)书写沙州伊州地志残卷》(S.367):[13]

“石城镇,东去沙州一千五百八十里,去上都六千一百里,本楼兰国。……贞观中,康国大首领康艳典东来居此城,胡人随之,因成聚落,亦曰典合城。其城四面皆沙碛。

新城(原注:东去石城镇百卌里,康艳典之居鄯善,先修此城,因名新城。汉为弩之城。

蒲桃城。(原注:南去石城镇四里,康艳典所筑,种蒲桃于此城中,因号蒲桃城。)

萨毗城。西北去石城镇四百八十里,康艳典所筑。其城近萨毗泽,山险阻,恒有吐蕃及土谷浑来往不绝。”

又《新唐书》卷四十三下《地理志七下》:[14]

“自蒲昌海南岸,西经七屯城,汉伊脩城也。又西八十里至石城镇,汉楼兰国也,亦名鄯善,在蒲昌海南三百里,康艳典为镇使以通西域者。又西二百里至新城,亦谓之弩支城,艳典所筑。又西经特勒井,渡且末河,五百里至播仙镇,故且末城也,高宗上元中更名。又西经悉利支井、祆井、勿遮水,五百里至于阗东兰城守捉。又西经移杜堡、彭怀堡、坎城守捉,三百里至于阗。”

据知康国大首领康艳典在蒲昌海周边所建有四城:石城镇(典合城)、弩支城(新城)、蒲桃城、萨毗城。新城亦见于《沙州都督府图经残卷》[15]。其中蒲桃城离石城镇稍近,可能只是做为种植园使用。另外的新城、萨毗城,可能也都和石城镇一样是做为胡人的聚落。而这两城均距离石城镇较远,因此很可能也有独立的祆祠存在。

4、龟兹

《大唐西域记》卷一屈支国“大龙池及金花王”条:[16]

“国东境城北天祠前,有大龙池。诸龙易形,交合牝马,遂生龙驹,㤶戾难驭。龙驹之子,方乃驯驾,所以此国多出善马。闻之先志曰:近代有王,号曰金花,政教明察,感龙驭乘。王欲终没,鞭触其耳,因即潜隐,以至于今。城中无井,取汲池水。龙变为人,与诸妇会,生子骁勇,走及奔马。如是渐染,人皆龙种,恃力作威,不恭王命。王乃引构突阙,杀此城人,少长俱戮,略无噍类。城今荒芜,人烟断绝。”

研究者业已指出,此处“天祠”应为祆祠,而非用于祭祀大自在天摩醯首罗的佛教场所。[17]

5、庭州

日本大谷探险队所获吐鲁番文书《唐开元四年(716)李慈艺告身》:[18]

“瀚海军破河西阵、白涧阵、土山阵、双胡丘阵、五里堠阵、东胡祆阵等总陸阵,准开元三年三月二十二日敕,并于凭洛城与贼斗战,前后总叙陸阵,比类府城及论(轮)台等功人,叙勋则令递减,望各酬勋拾转。”

王国维据《元和郡县志》、两唐书、《太平寰宇记》等史料记载,推断凭洛城在沙钵守捉西九十余里,去庭州约百五六十里。《李慈艺告身》所记的六阵应在北庭左右。[19]东胡祆地名应与胡人在此地立祆祠有关。[20]

6、焉耆

《魏书》卷一○一《西域传》:

“焉耆国,在车师南,都员渠城,白山南七十里,汉时旧国也。去代一万二百里。其王姓龙,名鸠尸卑那,即前凉张轨所讨龙熙之胤。所都城方二里,国内凡有九城。国小人贫,无纲纪法令。兵有弓刀甲槊。婚姻略同华夏。死亡者皆焚而后葬,其服制满七日则除之。丈夫并剪发以为首饰。文字与婆罗门同。俗事天神,并崇信佛法。”

此处“俗事天神”应指祆教信仰而言。[21]1990年,焉耆锡格沁老城村曾出土一作银碗,碗沿上粟特铭文称“此物属于得悉神……”。[22]《新唐书》卷二三八《西域传·西曹国》称其国:“东北越于底城有得悉神祠,国人事之。有金具器,款其左曰:汉时天子所赐。”据亨宁(Henning,W. B.)研究,得悉神即粟特神祇txs’yc。[23]因此,这件银碗可能是焉耆祆祠的遗物。

7、高昌

《魏书·高昌传》称高昌“俗事天神,兼信佛法”。学者一般多认为这里的天神一部分包含祆教信仰在内。[24]高昌有祆祠,在吐鲁番出土的文书中得到了进一步的印证。吐鲁番安伽勒克出土北凉写本《金光明经》卷末题记:[25]

“庚午岁八月十三日,于高昌城东胡天南太后祠下,为索将军佛子妻息合家写此金光明一部,断手讫竟。笔墨大好,书者手拙,具字而已。”

其中“庚午”纪年,一般认为是北凉承玄四年(430)。[26]这说明,至少公元五世纪时高昌城东就建有祆祠。而且从“于高昌城东胡天南太后祠下”这句话中,我们还可以推断出这座祆祠在当地应该为人所熟知,因此才会被做为标识太后祠的地理参照。

高昌地区供奉胡天还在一些出土文书留下痕迹。如阿斯塔那M88出土《高昌高乾秀等按亩入供帐》:[27]

“玄领寺一半,九月七日,二(下阙)供作希瑾信;十二月十五日,一斛付阿(下阙)祀胡天;(下略)”

1967年,吐鲁番阿斯塔那M377出土文书《高昌乙酉、丙戍岁某寺条列月用斛斗帐历》第15行称:[28]

“(作人贰)食糜粟柒斛贰斗。使人贰,食粟叁斛。粟叁斗供狗。麦伍升祀天。”

这份文书记载该寺全年用帐中没有任何佛事的开支,因此陈国灿先生推测这可能是一处佛寺化的祆祠。[29]

由于生活习俗的关系,以及在仪式中的特别作用,狗在琐罗亚斯德教受到特殊的重视,《阿维斯塔》(Avesta)之《辟邪经》(Vendidad)中明确规定教徒必须对狗加以照拂。[30]根据鲍伊丝调查,在伊朗琐罗亚斯德村落中至今还保留这种习俗。[31]《高昌乙酉、丙戍岁某寺条列月用斛斗帐历》文书中特意提及用粟叁升供狗,很可以反映出寺院中人对于狗的重视,这应该是祆教徒习俗的表现。

阿斯塔那M524出土《高昌章和五年(535)取牛羊供祀帐》:[32]

“章和五年乙卯岁正月 日,取严天奴羊一口,供始耕。辰英羊一口,供始耕。合二口。次三月十一日,取胡未馰羊一口,供祀风伯。次取麹孟顺羊一口,供祀树石。次三月廿四日,康祈羊,供祀丁谷天。次五月廿八日,取白姚羊一口,供祀溷浑堂清山神。次六月十六日,取屠儿胡羊一口,供祀丁谷天。次取孟阿石儿羊一口,供祀大坞阿摩。次七月十四日,取康酉儿牛一头,供谷里祀。”

据姜伯勤研究,文书中的丁谷天即位于丁谷的祆祠。[33]据法藏敦煌文书P.2009《西州图经残卷》:[34]

“山窟二院。丁谷窟有寺一所,并有禅院一所。右在柳中县界,至北山廿五里丁谷中,西去州廿里,寺其依山构,揆巘疏阶,应塔飞空,虹梁饮汉,岩蛮(峦)纷乣,丛薄阡眠。既切烟云,亦亏星月,上则危峰迢遰,下则轻溜潺湲,寔仙居之胜地,谅栖灵之秘域。见有名额僧徒居焉。(下略)”

从《西州图经》所记述的道里和相对位置来判断,丁谷应该就是对应今吐鲁番鄯善县的吐峪沟。[35]1981年,新疆吐鲁番文管所在鄯善县吐峪沟沟口西岸崖壁上清理了两座墓葬,各出土一具纳骨器。[36]综合这些因素判断,吐峪沟不仅有祆祠,也还有祆教徒的葬地。(详见下节讨论)

《高昌章和五年(535)取牛羊供祀帐》中提及的风伯,以往一般以为可能是一种地方崇拜。但近年张广达先生则撰文提出,这里的风伯很可能对应于祆教神祇Weshparkar。[37]这一神祇的形像在中亚片治肯特城遗址已有发现。

《高昌章和五年(535)取牛羊供祀帐》文书中提到的阿摩对应于粟特祆教中的大神Adbag(即阿胡拉·玛兹达)。大坞阿摩即以坞堡形式的祆祠,这种形式的祆祠在石国(今塔什干)有所发现。[38]

新近,北京大学林梅村先生从当年德国人勒柯克(Le Coq)在胜金口盗掠的文物中,检出两件泥塑,并比定为粟特女神娜娜(Nana)。他由此进而推断泥塑出土地点为祆祠。[39]

综上所述,则目前已经知道的见诸文书记载的高昌祆祠至少有三所即:高昌城东胡天、丁谷天、大坞阿摩。祀风伯处及胜金口则可能是另外二处祆教的宗教活动场所。

8、伊吾

伊吾县火祆庙见诸英藏敦煌文书《唐光启元年书写沙州伊州地志残卷》(S.0367):[40]

“火祆庙,中有素书形像无数。有祆主翟槃陀者,高昌未破以前,槃陀因朝至京,即下祆神,以利刀刺腹,左右通过,出腹外,截弃其余,以发系其本,手执刀两头,高下绞转,说国家所举百事,皆顺天心,神灵助,无不征验。神没之后,僵仆而倒,气息奄,七日即平复如旧。有司奏闻,制授游(击)将军。”

这段文字虽然简略,但功绩是对祆祠极可宝贵的记录。它不仅提到了该祆祠的管理者翟槃陀,还指出祆祠中有“素书形像”。关于“素书形像”,日本学者神田喜一郎曾经有过很大胆的推测,他认为这里的“素书”应为“素画”之讹,也就是说实际上指的是彩塑。[41]林梅村先生赞成此说。[42]当然有有学者不同意神田的观点。[43]如荣新江就提出,如果素书两字不误的话,那么可能指的是素描形像。不过,我们都知道,素描是近代才引入的西方的概念和绘画形式,在中国古代乃至于整个东方都是不存在的。

我们怀疑,《唐光启元年书写沙州伊州地志残卷》提到的伊吾火祆庙中的“素书形像”实际上包含两方面含义,一是指其使用的材质为绢素,二是指绘画的形式是白描。

白描也即张彦远《历代名画记》中所谓的“白画”。《历代名画记》卷三载长安慈恩寺大殿东廊从北第一院有郑虔、毕宏、王维等人的白画;龙兴观北面从西第二门有董谔白画;千福寺东塔院有杨廷光白画鬼神。[44]又同书卷五载晋荀勖传世有杂白画一,卫协有白画上林苑图;[45]卷六载宋宗炳有嵇中散白画,袁倩有东晋高僧白画史粲有马势白画;[46]卷八载隋展子虔有南郊白画等等。[47]是知白画在当时亦被示为一种画作成品形式。敦煌P.4518即附有一幅纸本白画,张广达先生显已经对其祆教性质做了非常精彩的讨论。[48]

至于“素”意指绢素,亦为魏晋隋唐时代人们所熟知的用法。《历代名画记》卷五载顾恺之传世作品“司王宣王像,一素一纸”,[49]“素”即指绢本而言。又顾恺之《论画》:[50]

“凡吾所造诸画,素幅皆广二尺三寸,其素丝邪者不可用,久而还正则仪容失。以素摹素,当正掩二素,任其自正,而下镇使莫动其正。笔在前运而眼向前视者,则新画近我矣。可常使眼临笔止,隔纸素一重,则所摹之本远我耳,则一摹蹉积蹉弥小矣。”

素之意指尤为明确。

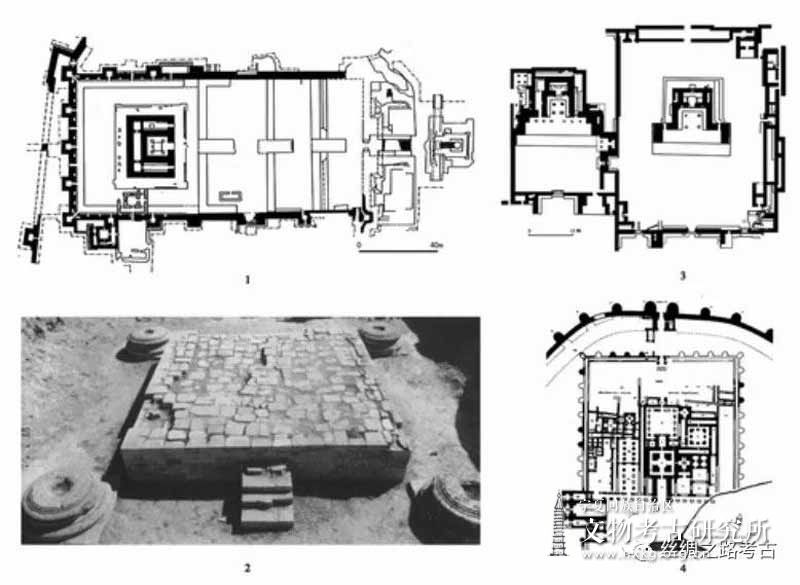

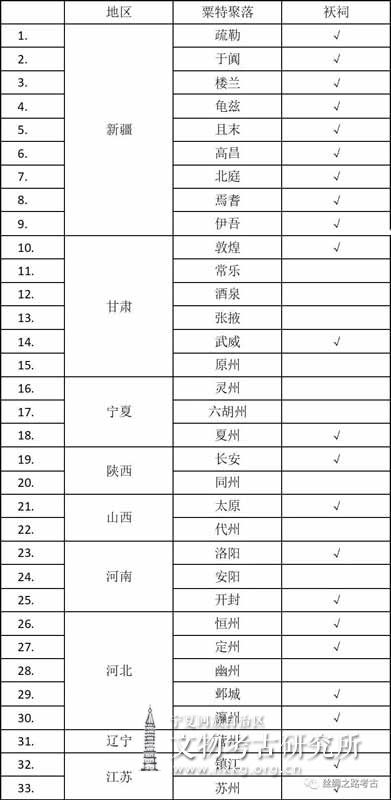

又《唐光启元年书写沙州伊州地志残卷》称火祆庙中“有素书形像无数”。无数一词当然是夸张性的表达,意在说明数量众多而已。不过,这个小小的记述,也还有助于我们推测伊吾此处祆祠的形制。从中亚发掘的祆祠遗址来看,建筑的后面及两侧一般都带回廊。阿富汗苏卡·珂塔(Surkh-Kotal)琐罗亚斯德教神庙遗迹的建筑设计表现得相当明确。(图2:1)伊吾祆祠的形制亦当相去不远,应该也有回廊结构。在乌兹别克斯坦出土的祆教徒纳骨器上,常有廊下作龛状排列神祇的画面。(图1:1、2、3)虽然这种画面方式受到犍陀罗艺术浓重的影响,但可以相信在现实之中也应该会有相应的建筑布局存在,而不是全然出于凭空想像。而且,据《沙州都督府图经残卷》描述,[51]敦煌祆祠确实是以立龛的形式供奉神祇。(详见下文讨论)那么,我们有理由推想,伊吾祆祠数量众多的素书形像也许就悬挂在回廊之上以供膜拜之用。

《唐光启元年书写沙州伊州地志残卷》还记载:[52]

“柔远镇,右相传隋大业十二年(616)伊吾胡共筑营田。贞观四年(630)胡归国,因此为县,以镇为名。

柔远镇,隋大业十二年县伊吾郡,因置此镇。其州下立庙,神名阿揽。”

据考阿揽可能也是祆教神祇之一,[53]若此说不误则柔远镇此处亦是一所祆祠。

综上所述,伊吾一地现已知至少有两处祆祠,一所在伊吾县治,另一所在柔远镇。

图1

1、乌兹别克斯坦Mollali-Kurgan出土纳骨器 2、乌兹别克斯坦Biya-Naiman出土纳骨器 3、乌兹别克斯坦Sary-tepe出土纳骨器之二

9、敦煌

敦煌祆祠见于敦煌文书P.2005《沙州都督府图经残卷》:[54]

“祆神,右在州东一里,立舍画神主,总有廿龛,其院周回一百步。”

这所祆祠与同一区域内的土地神、风伯神、雨师神并列为四所杂神。敦煌研究院藏公元964年《酒帐》文书载其年四月“廿日,城东祆神酒壹瓮”。[55]

又敦煌文书P.2748《敦煌古迹廿咏》之《安城祆咏》:[56]

“板筑安城日,神祠以此兴,州县祈景祚,万类仰休征,频藻来无乏,精灵若有凭,更看雩祭处,朝夕酒如绳。”

安城火祆又见S.2569号文书,称“今夜马駈傩队仗,部领安城火祆。”池田温推断《敦煌古迹廿咏》所记为八世纪后半的情形,安城祆祠即《沙州都督府图经残卷》所提的祆祠,敦煌地区通共仅有此一座祆祠而已。[57]

值得注意的是,《沙州都督府图经残卷》短短的一行文字,却为我们了解敦煌祆祠的形制提供了可贵的信息。有学者曾据此推断,安城祆祠平面形式为边长25步(约35米)的正方形。[58]不过,我们的看法却有不同。从波斯、中亚地区琐罗亚斯德教寺院遗址情况来看,平面大多呈长方形,三面带有回廊;拜火祭坛建筑则平面多呈方形。阿富汗苏卡·珂塔(Surkh-Kotal)琐罗亚斯德教神庙遗址总体平面呈长方形,面宽35米,进深27米,正中靠前为方形拜火祭坛,边长4.65米。祭坛四周土坯砌墙,墙面贴石板,屋顶中央透空。(图2:1、2)伊朗Azar_Goshnas琐罗亚斯德教寺庙遗址的拜火祭坛形制也是如此。(图2:4)中亚名城片治肯特琐罗亚斯德教寺庙遗址,基本保持中亚琐罗亚斯德寺庙的布局形式,也用土坯砌墙,拜火祭坛平面亦呈方形,祭坛四边还各有一立柱。不过,片治肯特拜火教祭坛的入口要相对开阔一些,已经有朝壁龛式拱门发展的倾向。(图2:3)因此,有理由推测,《沙州都督府图经残卷》所谓的“周回百步”只是边长的概念,而非指敦煌祆祠为四边等长的正方形。以中亚琐罗亚斯德教寺庙的通常形制推断,敦煌祆祠平面也应该呈长方形,并带有回廊。按《沙州都督府图经残卷》“总有廿龛”的说法,又可推断敦煌祆祠的已经是较晚的形制,回廊纵剖面呈现龛形,其形式应该类似于上举乌兹别克斯坦出土纳骨器上所见的廊龛。

至于敦煌祆祠祀神的情况,姜伯勤曾做过一些推测,[59]或可聊备一说。但实际情形究竟如何,估计已经很难考知明确了。

图2

1、Surkh-Kotal琐罗亚斯德教寺庙遗址 2、Surkh-Kotal琐罗亚斯德教寺庙拜火祭坛遗址 3、塔吉克斯坦片治肯特城琐罗亚斯德教寺庙遗址 4、伊朗Azar_Goshnas琐罗亚斯德教寺庙遗址

10、凉州

凉州为河西地区的都会,是东西交通的孔道。此地长久以来就有大量中亚人客贩寄寓,并且在当地拥有相当大的势力。[60]

据《北史》卷九十七《西域传》载:[61]

“粟特国,在葱岭之西,古之奄蔡,一名温那沙,居于大泽,在康居西北,去代一万六千里。先是,匈奴杀其王而有其国,至王忽倪,已三世矣。其国商人先多诣凉土贩货,及魏克姑臧,悉见虏。文成初,粟特王遣使请赎之,诏听焉。”

此地粟特商胡人数之众可见一斑。此地既多商胡,因此设有萨宝加以统领。武威出土的《大唐上仪同故康莫量息阿达墓志铭》称:[62]

“公讳阿达,西域康国人也。……祖拔达,梁使持节骠骑大将军、开府仪同三司、凉甘瓜三州诸军事、凉州萨保。”

又《元和姓纂》卷四安姓姑臧涼州条:[63]

“出自安国,汉代遣子朝,国居涼土。后魏安难陁至孙盘娑罗,代居涼州,为萨宝。生兴贵,执李轨送京师,以功拜右武卫大将军、归国公,生恒安、生成。”

《新唐书》卷七十五下《宰相世系表五下》:[64]

“后魏有难陀。孙盘婆罗,周隋间,居凉州武威为萨宝。生兴贵、修仁。”

是知从北魏到梁与周隋时代,凉州地区既有安姓世袭萨宝,又有康氏萨宝,可以进一步证明胡人的数量众多。至于安兴贵有功李唐王朝事迹,则为史家所习知,此不赘述。

凉州既然有众多粟特胡人聚居,因此立有祆祠,而且还不止一处。唐张鷟《朝野佥载》卷三载[65]:

“凉州祆神祠,至祈祷日祆主以铁钉从额上钉之,直洞腋下,即出门,身轻若飞,须臾数百里,至西祆神前舞一曲即却,至旧祆所乃拔钉,无所损。卧十余日,平复如故,莫知其所以然也。”

祆教祈祷日,祆主演示奇术,用铁钉钉额,到西祆神前舞一曲后退回旧祆所拔去铁钉。那么,这段文字中提到有祆神祠、西祆神、旧祆所。三者之中,西祆神别为一地是很明确的。因为祆主是钉完铁钉后“即出门”,“须臾数百里”才到西祆神处的。自然不会和祆神祠是一地。不过,既然有西祆神,那么也许可以推想这里应当也有相应的建筑加以安置。这里的“西”,当是从地理方位相对于凉州祆神祠而言的,从文义推断,这个西祆神很可能位于凉州城西。所谓的“须臾数百里”只能当夸大之词来理解,而不能视为确凿实指之数。[66]因此,反过来也可以推测这里所说的凉州祆神祠很可能位于凉州城东。

问题是,“旧祆所”是不是另外一处祆祠呢?以管见所及,似乎未见有学者加以讨论。当然,这里仅仅只是做一点推测,到底是否成立,还有待将来更多的材料佐证。但是综上所述,我们知道凉州至少有两座的祆祠。

11、夏州

按新近出土北周大成元年(579年)翟曹明墓志中提及“夏州天主”,[67]是知夏州有祆祠。

北魏始光四年(427)攻取夏都统万城,置统万镇。太和十一年(488)改称夏州,治所仍在统万城。北周因而未改。统万城遗址在今陕西省榆林市靖边县城北58公里处的红墩间乡白城子村,当地俗称白城子。

12、长安

长安为北周、隋、唐政治、经济、文化中心之所在,系中古时代华夷错杂的国际大都会。长安有大量东来的胡人寓居,对于中国中古时代文化影响至巨,早已经是中外学界所艳称的话题,亦广为世人所熟知,本文不再赘述。

长安既有大量西域胡人长期聚居,自然带来了其本土的宗教与礼仪。琐罗亚斯德教而言,教徒在长安聚居,建立寺庙以供日常宗教活动就是理有当然,势有必至的了。《隋书》卷七《礼仪志二》:

“后主末年,祭非其鬼,至于躬自鼓儛,以事胡天。鄴中遂多淫祀,兹风至今不绝。后周欲招来西域,又有拜胡天制,皇帝亲焉。其仪并从夷俗,淫僻不可纪也。”

北周皇帝亲拜胡天,既可以窥见祆教信仰在北周时代有较大影响,也可以推知北周时西京已经有祆祠存在。

据《长安志》卷七唐京城下注引韦述《两京新记》所述,唐长安城内:[68]

“其中有折冲府四,僧寺六十四,尼寺二十七,道士观十,女观六,波斯寺二,胡天祠四。隋大业初有寺一百二十,谓之道场,有道观十谓之元坛。”

韦述称长安有四座祆祠,但从各处文献记载来看,目前已知的长安祆祠至少有五处:[69]

(1)布政坊祆祠 《两京新记》卷三载长安城布政坊西南隅有胡祆祠,“武德四年(621)所立,西域胡天神,佛经所谓摩醯首罗也。”[70]《长安志》卷十注:“武德四年立,西域胡祆神也。祠内有萨宝府官,主祠拔神,亦以胡祝充其职。”毕沅按语称:“胡祆神始末见《北魏书》,灵太后时立此寺。”[71]

(2)醴泉坊祆祠 《两京新记》卷三载长安城醴泉坊“十字街南之东波斯胡寺原注:仪凤二年(677),波斯王卑路斯奏请于此置波斯寺,西北隅,祆祠。”[72]《长安志》卷十“街南之东旧波斯胡寺,西门之南祆祠。”注:“仪凤二年,波斯(三)[王]卑路斯奏请于此置波斯寺。景龙中,幸臣宗楚客筑此,寺地入其宅,遂移寺于布政坊之西南隅祆祠之西。”[73]

(3)普宁坊祆祠 《两京新记》卷三载长安城普宁坊十字街东之西北隅有祆祠。[74]

(4)靖恭坊祆祠 《长安志》卷九长安城靖恭坊“街南之西祆祠”。[75]

(5)崇化坊祆祠 姚宽《西溪丛语》卷上:[76]

“至唐贞观五年,有传法穆护何禄,将祆教诣阙奏闻,勅令长安崇化坊立祆寺,号大秦寺,又名波斯寺。至天宝四年七月,勅:“波斯经教,出自大秦,传习而来,久行中国,爰初建寺,因以为名,将以示人,必循其本,其两京波斯寺,宜改为大秦寺,天下诸州郡有者准此。””

13、同州

同州(今陕西大荔县),据《安伽墓志》,墓主安伽曾为北周“同州萨保”。

14、太原

据《翟突娑墓志》:[77]

“君讳突娑,字薄贺比多,并州太原人也。父娑摩诃,大萨宝、薄贺比多。”

向达先生推测翟娑摩诃为大萨宝在北齐北周之时。又提出:“突娑疑即波斯文tarsâ一字之异译。Tarsâ在景教碑中译作‘达娑’,本用以称景士,同时又可用称他教教徒。故翟突娑当亦为一火祆教徒。”[78]“薄贺比多”为中古波斯语mgwpt’的对音,意为“祆教牧师”。[79]故知翟氏父子均为并州祆教教职人员。[80]并州既有祆教教职人员,当然也就存在祆祠。

又据宋周密《志雅堂杂钞》记载,米芾有一方印章,印文作:“火正后人芾印”。[81]按,米芾(1051-1107)世居太原,后迁于襄阳,再迁于吴。[82]米芾自称“火正后人”,很可能指其先世为太原祆祠的火正。这可视为太原有祆祠的一条重要证据。

又据姜伯勤研究,山西介休有宋代修建的祆神楼,平面呈凸字形。[83]但其经后代改建,年代稍晚,姑置不论。

15、洛阳

洛阳在东汉以来就有大量中亚人寄寓,[84]至北魏时更臻繁盛。杨衒之《洛阳伽蓝记》卷三称:[85]

“自葱岭已西,至于大秦,百国千城,莫不款附,商胡贩客,日奔塞下,尽天地之区已。乐中国土风,因而宅者,不可胜数。是以附化之民,万有余家。门巷修整,阊阖填列,青槐荫陌,绿树垂庭,天下难得之货,咸悉在焉。”

目前所知洛阳祆祠有四:

(1)立德坊祆祠

唐张鷟《朝野佥载》卷三[86]:

“河南府立德坊及南市西坊皆有胡祆神庙。每岁商胡祈福,烹猪羊,琵琶鼓笛,酣歌醉舞。酹神之后,募一胡为祆主,看者施钱并与之。其祆主取一横刀,利同霜雪,吹毛不过,以刀刺腹,刃出于背,仍乱扰肠肚流血。食顷,喷水呪之,平复如故。此盖西域之幻法也。”

(2)南市西坊祆祠

见上引张鷟《朝野佥载》卷三。杨鸿年以为南市西坊或即南市以西的修善坊,祆祠即修善坊中波斯胡寺。[87]

(3)会节坊祆祠

《唐两京城坊考》卷五载东都洛阳会节坊有祆祠一座。[88]

(4)宁远坊(?)祆祠

姚宽《西溪丛语》卷上:[89]

“宋次道《东京记》:“宁远坊有祆神庙。”注云:“《四夷朝贡图》云:康国有神名祆,毕国有火祆祠。疑因是建庙。或传晋戎乱华时立此。”又据杜预《左传注》云:“睢受汴,东经陈留、梁、谯、彭城入泗。此水次有祆神,皆社祠之。盖杀人而用祭也。”此即火祆之神,其来盖久。

”洛阳无宁远坊,西京长安亦无,宋敏求《东京记》所记的坊名有讹误。徐松《两京城坊考》在立德坊下援引《西溪丛语》这段文字,似乎认为宁远坊当是立德坊之讹。[90]杨鸿年《隋唐两京坊里谱》从之。[91]为何如此比定,二人都没有进一步的解释。不过,我们觉得,在没有任何进一步确凿证据之前,仍不宜做此推断。“宁远”二字也还有可能是其它坊名的误记。

又《左传》僖公十九年杜预注原文作:“睢水受汴,东经陈留、梁、谯、沛、彭城县入泗,此水次有妖神,东夷皆社祀之,盖杀人而用祭。”[92]姚宽所引有误。

16、开封

开封城祆祠位置较确定者有两所:

(1)右掖门祆祠

孟元老《东京梦华录》卷三载“大内西去,右掖门祆庙。”[93]

(2)城北祆祠

张邦基《墨庄漫录》卷四[94]

“东京城北有祆庙。祆神本出西域,盖胡神也。与大秦穆护同入中国,俗以火神祠之。京师人畏其威灵,甚重之。其庙祝姓史,名世爽,自云家世为祝累代矣。藏先世补受之牒凡三:有曰怀恩者,其牒,唐咸通三年(862)宣武节度使令狐给,令狐者,丞相绹也;有曰温者,周显德三年(956)端明殿学士、权知开封府王所给,王乃朴也;有曰贵者,其牒亦周显德五年(958)枢密使、权知开封府王所给,亦朴也。自唐以来,祆神已祀于汴矣,而其祝乃能世继其职,逾二百年,斯亦异矣。”

又据宋文莹《玉壶清话》卷六:[95]

“范鲁公质举进士,和凝相主其文,爱其私试,因以登第。凝旧在第十三人,谓公曰:“君之辞业合在甲选,暂屈为第十三人,传老夫衣钵可乎?”鲁公荣谢之,后至作相,亦复相继。时门生献诗,有“从此庙堂添故事,登庸衣钵亦相传”之句。初,周祖自邺起师向阙,京国罹乱,鲁公遁迹民间。一日,坐对正巷茶肆中,忽一形貌怪陋者前揖云:“相公相公,无虑无虑。”时暑中,公执一叶素扇,偶写“大暑去酷吏,清风来故人”一联在上,陋状者夺其扇曰:“今之典刑,轻重无准,吏得以侮,何啻大暑耶?”公当深究狱弊。“持扇急去。一日,于祆庙后门,一短鬼手中执其扇,乃茶邸中见者。未几,周祖果以物色聘之,得公于民间,遂用焉。忆昔陋鬼之语,首议刑典。”

这则记载事涉虚妄,难于究诘。文中所谓的祆庙位置究竟在哪里,到底是另一处祆祠呢,还是上述两处祆祠之一,等等问题都不得而知。但有一点值得注意,文中提及“祆庙后门”是关于开封祆祠形制可贵的记录。前面已经提到过,中亚的琐罗亚斯德教寺庙多呈长方形,正前面开门,两侧及后面均设回廊。而开封祆祠却有后门,说明形制已经与中亚地区的琐罗亚斯德寺庙有所不同。

17、安阳

《康元敬墓志》:[96]

“君讳元敬,字留师,相州安阳人也。原夫吹律命氏,其先肇自康居毕万之后,因从孝文,遂居于邺。祖乐,魏骠骑大将军,又迁徐州诸军事。父仵相,齐九州摩诃大萨宝,寻改授龙骧将军。”

安阳出土有祆教徒葬具,而康元敬之父康仵相又为统管商胡政教的“齐九州摩诃大萨宝”,则安阳也应当有祆祠。

18、邺城

邺城有祆祠应始于北魏。[97]《魏书》卷十三《灵太后传》:

“后幸嵩高山,夫人、九嫔、公主已下从者数百人,升于顶中。废诸淫祀,而胡天神不在其列。”

《长安志》卷十注:“武德四年立,西域胡祆神也。祠内有萨宝府官,主祠拔神,亦以胡祝充其职。”毕沅按语已经点明:“胡祆神始末见《北魏书》,灵太后时立此寺。”[98]而陈垣先生则据《灵太后传》指出,这条记载反映了祆教信仰在北魏时期受到了特殊的重视。

《晋书》卷107《石季龙载记下附石鉴传》载“龙骧孙伏都、刘铢等结羯士三千伏于胡天,亦欲诛闵等。”事在公元349年。唐长孺先生最早检出此条,说明胡天即祆祠。[99]

按《隋书》卷七《礼仪志二》载:

“后主末年,祭非其鬼,至于躬自鼓儛,以事胡天。鄴中遂多淫祀,兹风至今不绝。后周欲招来西域,又有拜胡天制,皇帝亲焉。其仪并从夷俗,淫僻不可纪也。”

可知邺城拜胡天之制沿袭到北齐,而且风气更盛。

19、恒州

恒州,今河北正定。据《宝刻丛编》卷六《唐鹿泉胡神祠文》:“唐来复撰并书,宝[历]二年(826)四月立在获鹿。”据研究,此处胡神祠似为祆祠。[100]

20、灜州

宋王瓘《北道刊误志》载:

“灜州乐寿县亦有祆神庙,唐长庆三年(823)置。本号天神。”

《玉海》卷十六“熙宁北道刋误志”条称:“熙宁中集贤校理王瓘承诏撰,十五卷,载辽使所历州郡风土人物故实,刋其谬误。”

21、镇江

张邦基《墨庄漫录》卷四载:[101]

“镇江府朱方门之东城上,乃有祆神祠,不知何人立也。”

《嘉定镇江志》卷二载丹徒县坊巷云:[102]

“其巷名则有吴司马巷、有顾著作巷、有车尚书宅巷、刘太尉宅巷,与所谓刁家、豊家、焦家、葛家、洪家、严家、车家、步家,皆随姓氏称之。其余则有隆巷、长巷、夹道巷、递铺巷、上河下河巷、大井小井巷、南瓦子巷、北瓦子巷、石{石逹}桥巷,以至城隍、火祆,则因祠庙……。”

是知丹徒县不仅有火祆庙,还有由此得名之火祆巷。

《至顺镇江志》卷八:[103]

“火祆庙旧在朱方门里山冈之上(《张舜民集》汴京城北有祆庙,祆神出西域,自秦入中国,俗以火神祠之。在唐已血食宣武矣。前志引宋《祥符图经》,润帅周宝壻杨茂实为苏州刺史,立庙于城南隅,盖因润有此庙而立之也),宋嘉定(1208—1224)中迁于山下(郡守赵善湘以此庙高在山冈,于郡庠不便,遂迁于山下。庙门面东。郡守祝板,故有“祆神不致祆”之句),端平间(1235)毁(端平乙未防江寨中军作变,有祷于神,其神许之事定。郡守吴渊毁其庙)。”

原注“前志”一段,不见《嘉定镇江志》,疑所谓“前志”当是指《咸淳镇江志》。张舜民,宋英宗治平二年(1065)进士,事迹略见《宋史》卷347本传。据《宋史·艺文志》著录,张舜民有《使辽录》一卷、《郴行录》一卷、《南迁录》一卷、《画墁录》一卷(小说部)、《书墁录》一百卷、《张舜民集》一百卷等行世。《至顺镇江志》这段记载原注所谓《张舜民集》当指《宋史·艺文志》所著录的一百卷本《张舜民集》。《张舜民集》已佚,四库馆臣从《永乐大典》中辑出《画墁集》八卷,又有补遗一卷。

这段话里提到三个信息值得注意:第一,丹徒有两处火祆庙遗迹。旧庙在山冈上,新庙迁至山下。第二,丹徒祆庙面向东。这是关于祆庙建筑形制非常难得的记载。祆庙东向应与敬日有关。第三,苏州城南隅有祆庙,为杨茂实仿镇江而立,其形制应受镇江火祆庙的影响。

22、苏州

见上引《至顺镇江志》。

现将上述所举,列如下表:

表一:

以上就文献及出土文物所见,在前人及时贤的研究基础上,罗列了中国境内祆祠的情况。众所周知,中古时代入居中国境内的胡人数量至巨,分布甚广,因此聚落及宗教活动场所应该不会仅限于目前所知见的这些。希望将来的考古工作,能找到更多的线索,或者找到某些祆祠的遗迹,以进一步了解其结构布局的细节。

三、关于丹丹乌里克遗址

斯坦因在丹丹乌里克D.VI、D.X等处遗址发现过一些双面彩绘木板,[104]图画精美,色泽艳丽,现藏于大英博物馆。这些木板绘制精美,其中又有一块木板上绘有茧种西传故事见诸史籍,[105]很早就引起学界关注。木板画中有一些画面明显深受中亚粟特文化影响。但它们的性质如何,又何以会出现在丹丹乌里克等等问题,近年尤为学者感兴趣的话题。

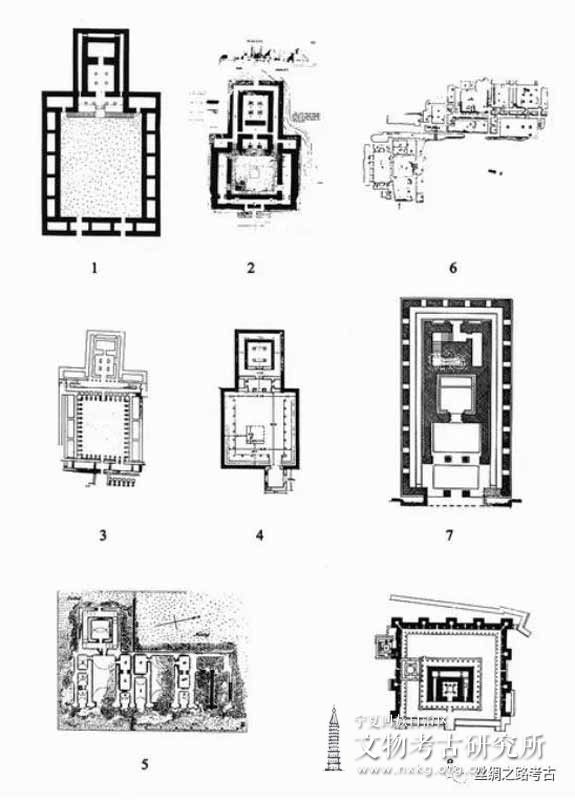

图3

近年,莫德(Markus Mode)撰文提出,斯坦因所发现的这批木板画上的形象系祆教神祗,而不是佛教形象。尤其是编号D.X3(图3:6a)的木板正面三个形象,从左到右分别对应祆教阿胡拉·玛兹达(Ahura-Mazdà)、娜娜女神(Nana)和风神韦斯帕卡(Weshparkar)。[106]而张广达先生则提出,丹丹乌里克木板画上这类形像显然不同于粟特地区壁画中的类似神像,应归属于佛教系统。[107]由于目前中国学界祆教热的背景下,莫德的说法立刻得到了一些学者的热烈赞同。有的学者在莫德这个说法的基础上进而推论认为,这些木板画不当是置于佛教的背景之下,而可能来自于当地的祆祠。[108]这种说法实际上是婉转的认为出土木板画的遗址是祆祠,而不是佛教遗址。这种看法虽然很新颖,但却难于令人赞同,以下简略地谈谈我们的意见。

首先,我们应当考察与这批木板画共存遗物的情况。仔细翻检斯坦因的报告,可知他获得木板画的编号为D.VI、D.X的两处及附近的一些遗址都出土有不少小佛像雕塑。[109]而且据斯坦因的记录,出土木板画的地点是莲台座前。从斯坦因的描述,以及报告中所附的相关壁画残片来看,这个莲台当是置放佛像雕塑的。

其次,应当考察遗址的形制。我们知道,不同的事物由于功用的区别往往会在物质载体形式上有所表现。宗教场所,更因为有特殊的宗教观念和礼仪的需要,布局是有一定程式和讲究的。因此不同宗教的遗存在建筑结构形式上往往存在较大的区别。中古时代,中原、新疆地区的佛寺都有一定的规制。[110]就新疆地区而言,依照建筑位置的不同,大体上可分为山崖开凿的石窟寺和建在地面佛寺两大类。石窟寺与这里的讨论无关,可暂置不论。这里仅略述地面佛寺的情形。根据目前已知的材料来看,塔里木盆地周缘的地面佛寺最常见的形式是以佛塔为中心的布局。唐玄奘《大唐西域记》卷十二瞿萨旦那国娑摩若僧伽蓝条记载:“王城西五六里,有娑摩若僧伽蓝,中有窣堵波,高百余尺,甚多灵端,时烛神光。”[111]这条记载清楚地提示了娑摩若僧伽蓝的布局大概。事实上,塔里木盆地南缘早期的佛寺布局也大多与此相类似。以佛塔为中心的佛寺在楼兰、米兰、尼雅、于田等地都有发现。[112](图4)其中与丹丹乌里克相隔最近的热瓦克佛寺遗址相对保存得完整一些,在佛塔周围还尚残存有长方形围墙。(图4:4)不过,方形围墙和佛塔实际上应该只是热瓦克佛寺整体建筑中的一个组成部分而已,总的佛寺建筑群还要大一些。2003年,我们曾经在热瓦克做过多次考察,发现跨过佛塔西面的小沙丘不远还存在一大片遗迹,遍布各种大型盛水器陶片,陶片的器形、纹饰和热瓦克佛塔左近的一模一样。有理由推测,在热瓦克佛塔周围的一些遗址原来也应当在佛寺的范围之内。

图4

1.Tïpa-Tim 2.尼雅 3.安迪尔 4.热瓦克 5-6.米兰

和田地区的佛寺,还有另一种是没有中心佛塔的格局。斯坦因在和田以北沙漠中的丹丹乌里克发现了大量的佛教雕塑、壁画等物。根据斯坦因绘制的线图来看,这些遗址多呈回字形或长方形。当然,斯坦因发现的这些遗址已经很难和现在的地面遗存一一对应上。[113]不过,在这片遗址的大致范围内出土大量的佛像小雕塑却是不争的事实。2003年,笔者曾经在丹丹乌里克遗址停留数日,对整个遗址群做了概貌性的了解,在有的遗址中还发现一些佛像雕塑。此前,新疆考古所还在丹丹乌里克收集了数量不少佛像雕塑。因此,将出土大量佛教遗物的遗址单位定性为佛教遗存应当不致于偏差太远。尽管如此,丹丹乌里克周围相当大的范围内却没有发现佛塔的遗迹。当然,由于这里各处遗址单位的关系,或者说遗址整体的布局和各单位功能还没有能完全确定,我们很难说这些出土佛像雕塑的遗址究竟就是一个单体的小佛寺呢,还是某一大佛寺中间的一部分,或者是某种佛堂。但无论如何,其性质佛教属性却是相当明确的。

为了进一步说明问题,我们还可以比较一下中西亚地区的琐罗亚斯德教寺庙建筑形制。从目前发现的中亚、西亚琐罗亚斯德教寺庙遗址来看,平面大多呈凸字形。(图6)这种建筑形制与中亚以及我国新疆地区地面佛寺有着明显的不同。新疆吐鲁番地区有一些祆祠改建为佛寺,[114]或者摩尼寺院改建为佛寺的例子,[115]那么在丹丹乌里克是不是也会有同样的情况呢?我们认为这种可能性并不大。由于蓄疑已久,所以笔者2003年访问丹丹乌里克的时候特别关注遗址的结构和有否改建的痕迹。结论是否定的。事实上,丹丹乌里克遗址附近有一条古河床,这里房屋遗址大多建筑在一些地势相对较高的地点或台地上。如果有改过建的话,痕迹应该是比较明显的,但是就我们考察所及,尚未发现有改建的迹象。因此,我们认为丹丹乌里克出土佛教遗物的房址系由祆祠改建的可能性并不大。

图5

图6

第三,画像的主题性问题。有意思的是,2001年新疆考古所还在丹丹乌里克发现了大片壁画,并将之揭取回乌鲁木齐进行保护处理。我们有幸在乌鲁木齐见到这些壁画实物,有一个现象引起了我们特别的关注,即斯坦因当年所发现的木板画的一些内容,如男子托碗骑花马,(图3:1、3)出现在了壁画残片上。同时出现在壁画残片上的还有一只黄犬。据称有一些学者认为,这只黄犬对应于祆教中的森木夫(Senmurv)。这种看法是否合理还值得讨论。但更重要的是,尽管这幅壁画残片边角地方有这些或被学者们认为是祆教神祗、神物的图像的存在,但其主体部分却确凿无疑的是一尊保存较好的佛像。也就是说,即使壁画中有某些局部内容可能借自祆教,那也仅仅只是做为佛画整体中的一些局部点缀,并不影响及总体的宗教属性。这种情形在中国应该比较容易理解的。中国古代佛、道两家争长的竞赛中,佛教绘画、雕塑可以取道教题材而用之,以证明自己更胜一筹。反之亦然。假使在佛寺中看到某些道教内容,大家都知道这是两家争胜的产物,是佛教徒取之以自高身价的作法,而绝不会因此而认为它是道观。这是个很简单的道理。所以,我们认为丹丹乌里克遗址假使有些题材取自于祆教,其性质也应当作如是观。更何况在于阗历史上还存在着改宗佛教的事实。《大唐西域记》卷二十瞿萨旦那国毗卢折那伽蓝条载:[116]

“王城南十余里有大伽蓝,此国先王为毗卢折那阿罗汉建也。昔者,此国佛法未被,而阿罗汉自迦湿弥罗国至此林中,宴坐习定。时有见者,骇其容服,具以其状上白于王。王遂躬往,观其容止,曰:“尔何人乎,独在幽林?”罗汉曰:“我,如来弟子,闲居习定。王宜树福,弘赞佛教,建伽蓝,召僧众。”王曰:“如来者,有何德,有何神,而汝鸟栖,勤苦奉教?”曰:“如来慈愍四生,诱导三界,或显或隐,示生示灭。遵其法者,出离生死,迷其教者,羁缠爱网。”王曰:“诚如所说,事高言议。既云大圣,为我现形。若得瞻仰,当为建立,罄心归信,弘扬教法。”罗汉曰:“王建伽蓝,功成感应。”王苟从其请,建僧伽蓝,远近咸集,法会称庆,而未有犍椎扣击召集。王谓罗汉曰:“伽蓝已成,佛在何所?”罗汉曰:“王当至诚,圣鉴不远。”王遂礼请,忽见空中佛像下降,授王揵椎,因即诚信,弘扬佛教。”

这则故事正反映了于阗由崇奉外道改信佛教的事实。在这种背景之下,佛教徒借外道的形象来衬托佛陀以自高其价应是情理中之事了。

我们还可以简单举两个例证以资比较。

法国吉美博物馆藏有两件阿富汗出土的贵霜时期佛像雕塑(2-3世纪),带有浓重的犍陀罗风格。雕塑的正中是佛陀立像,背光上两侧各有一个持伞盖的飞天。佛陀肩部两侧还各有一尊结跏趺坐的佛像,正下方的联珠纹方格中,左侧是手持丰饶角的希腊命运女神提喀(Tyche)。(图7:1)在希腊化时代,提喀受到普遍的崇拜,在塞琉古王朝的首都安条克城、托勒密王朝的首都亚历山大城等地,都将之尊奉为城市保护神。提喀的形像还见于犍陀罗出土的一件公元1世纪的银碗,在尼雅的棉布画上也有发现。[117](图7:3)但在犍陀罗的这尊佛雕中,提喀无疑只是作为一种衬托或者是点缀出现的,而绝不会有崇拜的意义。或者换句话说,这里的提喀像只具有形式,而原先内在的意义已经失去了。顺便提一句,提喀被视为城邦保护神,她的形象通常是手持丰饶角,头戴雉堞状冠。丰饶角象征富庶,雉堞状冠既象征对城邦的护佑。这应该是受波斯文化影响的产物。

另外一个有意思的例子是阿富汗巴米扬石窟。巴米扬东大佛窟窟顶中脊残存一处壁画,所绘内容为太阳神驾战车图。画面上半部正中为太阳神右手持矛立于战车之上,腰间佩剑,左手手扶剑柄。背后有头光,身后绘太阳。太阳两侧上面两角各有一风神,下面两角各有一人首鸟身的金翅鸟。(疑为伽棱宾伽)画面下半绘四匹带翼白马拉战车,车上左站一位持矛武士,右侧站一持盾武士。(图7:2)与中脊壁画相接,靠近大佛头部的石窟两侧壁还有绘有帝后礼佛图。那么,很显然中脊壁画的性质也与两侧壁一样是拱卫大佛。或认为,中脊壁画上的太阳神是琐罗亚斯德教的太阳神密特拉(Mithra);而按马尔沙克的解释太阳两角落上的人首鸟身近似于虞弘墓石椁上所雕刻的人首鸟身穆护。[118]巴米扬东大佛窟顶中脊壁画明显受中亚粟特影响诚为事实,不过在这里应当注意到,整个石窟包括雕塑、壁画的布局是大佛为中心的。与主体的大佛雕塑相比,这幅壁画无疑居非主要地位。这种布局无非是想衬托佛的至高无上,而非宣扬祆教的密特拉崇拜;它旨在告诉人们,即使是太阳神也只不过是佛陀的护法而已。退一步说,即便这幅壁画真是要传达祆教密特拉崇拜的概念,那么参照石窟的整体布局,也只能说它的存在是用来宣扬佛教高过外道。因此,无论如何窟顶的这幅画绝不足以影响石窟的佛教性质。或者可以这样说,举凡类似的情形,外道都是做为服务于佛教的点缀题材而被制作者加以利用的。

总而言之,综合上述三点因素,我们认为基本上可以排除丹丹乌里克出土板画的房址是一处祆祠的可能性。相反,原先斯坦因推定为佛教遗迹则更有理据。

至于这些绘有祆教神祇的画板出现在佛教遗址中,莫德推测可能性有两种:第一种可能是,由于祆教某些神祇和佛教有相似之处,因此异教徒遂将之带入佛寺之中;第二种可能是,某些粟特神祗很早就被纳入丝绸之路南道佛教的神像中。[119]莫德做这样的推测是有一定道理的。《两京新记》卷三载长安城布政坊西南隅胡祆祠就说,“武德四年(621)所立,西域胡天神,佛经所谓摩醯首罗也。”[120]《通典》卷四十《职官典·职官二十二》注、[121]姚宽《西溪丛语》[122]、董逌《广川画跋》[123]都有类似的看法。这几处史料也许有传抄的关系,也许是各有所本,但无论如何都反映一个事实,即在他们看来祆祠中大神的形象相当接近于摩醯首罗。这种绝对不会是记述者完全随意的附会,是值得进一步探讨的话题。

图7

1.贵霜佛像雕塑 2.巴米扬大佛窟顶壁画 3.尼雅出土棉布

根据上面的论述,我们认为也许还有另外三种可能:

(一)佛教徒有意将这些粟特祆教神祇作为陪衬来抬高佛教的地位;

(二)就是这些原属于祆教的神祇实际上可能早已经丧失了内涵,而更多只是做为一种形式而存在并被程式化地利用到佛教建筑中;

(三)考虑到这些木板画都是双面绘制的,因此很难相信原初是嵌入墙壁做装饰用的。[124]我们很怀疑,它们还可能是一种便利携带的粉本。

无论是上述的哪一种可能性,这个例子都提醒我们在进行类似的研究时,应当尽可能地还原到遗址背景中去,充分注意遗物的共存关系,同时要慎重地考虑到历史的复杂性。单纯地提取某些个别因素进行推衍生发,无疑是非常危险的而容易导致不必要纠纷的。

注释:

[1] 陈垣:《火祆教入华考》,原载《国学季刊》第1卷第1号,1923年1月,页27-46;收入《陈垣学术论文集》第一集,中华书局1980年,303-328页;《陈垣史学论著选》,上海:上海人民出版社,1981年,109-132页。

[2] 国内祆教研究史的一些情况的相关评述,可以参阅林悟殊:《内陆欧亚祆教研究述评》,《内陆欧亚古代史研究》,福州:福建人民出版社,2005年,399-418页。

[3] E. G. Pulleyblank,A Sogdian Colony in Inner Mongolia”, T’oung Pao 41,1952;池田温:《八世纪中叶敦煌的粟特人聚落》,辛德勇译,载《日本学者研究中国史论著选译》第九卷,北京:中华书局,1993年,140-220页;陈国灿:《魏晋至隋唐河西人的聚居与火祆教》,《西北民族研究》1988年第1期,198-209页;荣新江:《西域粟特移民聚落考》,原刊《西域考察与研究》,新疆人民出版社,1994年,157-172页;收入氏著《中古中国与外来文明》,19-36页;荣新江:《北朝隋唐粟特人之迁徙及其聚落》,《国学研究》第6卷,1999年,27-85页;又见氏著《中古中国与外来文明》,37-110页。。

[4] 上引荣新江《西域粟特移民聚落考》所考,新疆地区有粟特人聚落的尚有据史德、温宿、拨换。不过,目前所知主要是这几个地方粟特人信仰摩尼教的资料。故本文暂不列入。

[5] 据上引荣新江《西域粟特移民聚落考》所考,河北地区尚有蔚州、卫州、魏州、邢州等处。不过材料比较零星,故这里暂时从省。

[6] 疏勒祆教的研究,参见上引荣新江《西域粟特移民聚落考》;林梅村:《从考古发现看火祆教在中国的初传》,《西域研究》1996年第4期,54-60页。收入氏著《汉唐西域与中国文明》,北京:文物出版社,1998年,102-112页。

[7] W. Bailey, “Saka śśandràmatà-”, Festschrift für Wilhelm Eilers, ein Dokument der internationalen Forschung zum 27 September 1966. ed. G. Wiessner, Wiesbaden 1967, pp.136-143.

[8] 陈凌:《突厥汗国考古与欧亚文化交流》,北京大学博士论文,2006年。

[9] M. Mode,Sogdian Gods in Exile, some iconographic evidence from Khotan in the light of recently excavated material from Sogdiana, Silk Road Art and Archaeology vol.2, 1991/1992., pp.48-51.

[10] 荣新江:《粟特祆教美术东传过程中的转化-从粟特到中国》,原载巫鸿主编《汉唐之间文化艺术的互动与交融》,北京:文物出版社,2001年,51-72页;收入氏著《中古中国与外来文明》,301-325页。

[11]〔宋〕宋祁、欧阳修:《新唐书》卷四十三下,,中华书局点校本,1975年,第4册,1151页。

[12] 唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文献释录》(一),书目文献出版社,1986年,37页。

[13] 《敦煌社会经济文献真迹释录》(一),39页;黄永武编:《敦煌宝藏》第3册,台湾:新文丰出版公司,258页;参郑炳林:《敦煌地理文书汇辑校注》,兰州:甘肃教育出版社,1989年,65页。

[14] 《新唐书》卷四十三下,第4册,1151页。

[15] 《敦煌社会经济文献真迹释录》(一),33、36、37页

[16] 〔唐〕玄奘、辩机著,季羡林等校注:《大唐西域记校注》,中华书局,1985年,57-58页。

[17] 《大唐西域记》卷一,58页注1。

[18] 王国维:《观堂集林》,北京:中华书局,1959年,第三册,877-881页。

[19] 王国维:《观堂集林》,第三册,877-881页。

[20] 参上引荣新江:《北朝隋唐粟特人之迁徙及其聚落》,51页。

[21] 上引陈垣《火祆教入华考》,110页。

[22] 林梅村:《中国境内出土带铭文的波斯和中亚银器》,《文物》1997年第9期,55-65页;收入氏著《汉唐西域与中国文明》,157-177页。

[23] Henning, W. B., "A Sogdian God", BSOAS,1965, XXVII,2, pp.252-253.

[24] 姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,北京:文物出版社,1994年,237-239页。关于高昌祆教的情况,参陈国灿:《魏晋至隋唐河西人的聚居与火祆教》,《西北民族研究》1988年第1期,198-209页;陈国灿:《对高昌国某寺全年月用帐的计量分析》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第9-10辑,4-12页;陈国灿:《从葬仪看道教“天神”观在高昌国的流行》,《吐鲁番学研究专辑》,敦煌吐鲁番学新疆研究资料中心编,1990年,第126-139页;姜伯勤:《论高昌胡天与敦煌祆寺》,《世界宗教研究》1993年第1期,1-18页;林悟殊:《论高昌“俗事天神”》,《历史研究》1987年第4期,89-97页;孟宪实:《麹氏高昌祀部班祭诸神及其祭祀制度初探》,《新疆文物》1991年第3期,71-79页;荣新江:《祆教初传中国年代考》,原刊《国学研究》第3卷,1996年,335-353页;荣新江:《高昌王国与中西交通》,原刊《欧亚学刊》第2辑,2000年,73-83页;宋晓梅:《我看高昌“俗事天神”:兼谈祆教的东传》,《中国历史博物馆馆刊》1998年第2期,23-32页;宋晓梅:《高昌国--公元五至七世纪丝绸之路上的一个移民小社会》,北京:中国社会科学出版社,2003年,233-255页;王素:《高昌火祆教论稿》,《历史研究》1986年第3期,168-177页;王素:《也论高昌“俗事天神”》,《历史研究》1988年第3期,110-118页;张广达:《吐鲁番出土汉语文书所见伊朗语地区宗教的踪迹》,《敦煌吐鲁番研究》第4卷,北京大学出版社,1999年,7-11页。

[25] 《新中国出土の文物》。关金光明经题记的最新研究,参见王丁:《南太后考-吐鲁番出土北凉写本〈金光明经〉题记与古代高昌及其毗邻地区的那那信仰与祆教遗存》,《粟特人在中国-历史、考古、语言的新探索》(《法国汉学》第十辑),北京:中华书局,2005年,430-456页;《吐鲁番安伽勒克出土北凉写本〈金光明经〉及其题记研究》,刊《敦煌吐鲁番研究》第九卷,北京大学出版社,2006年。

[26] 饶宗颐:《穆护歌考》,原载《大公报在港复刊卅周年纪念文集》下卷,1978年,733-771页;收入氏著《选堂集林·史林》,香港:中华书局,1982年,中册,472-509页;又《饶宗颐史学论著选》,上海古籍出版社,1993年,401-441页。

[27] 《吐鲁番出土文书》(图版本),文物出版社,1992年,第2册,285页。

[28] 《吐鲁番出土文书》(图版本),文物出版社,1994年,第3册,225页。

[29] 陈国灿:《对高昌国某寺全年月用帐的计量分析》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第9-10辑,4-12页。

[30] The Zend-Avesta , trans.by James Darmesteter, Sacred Books of the East, vol.IV, XXIII, XXXI,Oxford University Press, 1884-1887, pp151-161.

[31] Boyce1989, pp.139-163.

[32] 《吐鲁番出土文书》,第2册,39页。

[33] 姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,239页。

[34] 《敦煌社会经济文献真迹释录》第1辑,55页。

[35] F. W. Thomas, “Some Words Found in Central Asian Documents”, BSOS,VIII part2-3,1937-1937,p794.

[36] 吐鲁番地区文管所:《新疆鄯善县吐峪沟发现陶棺葬》,《考古》1986年1期,87-89页。

[37] 张广达:《吐鲁番出土汉语文书所见伊朗语地区宗教的踪迹》,《敦煌吐鲁番研究》第4卷,北京大学出版社,1999年,7-11页。

[38] 姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,240-241页。

[39] 林梅村2006,61-65页。

[40] 《敦煌社会经济文献真迹释录》第1辑,40-41页;《敦煌宝藏》第3册,259页;参郑炳林《敦煌地理文书汇辑校注》,67页。

[41] 神田喜一郎:《素画に就ぃて》,《东洋史研究》第5卷第3号,1940年。

[42] 林梅村2006,60页。

[43] 荣新江:《中古中国与外来文明》,北京:三联书店,2001年,308页。

[44] [唐]张彦远:《历代名画记》,范祥雍点校,北京:人民美术出版社,1964年,50、51、58页。

[45] 《历代名画记》卷五,108、109、页。

[46] 《历代名画记》卷六,132、135、138页。

[47] 《历代名画记》卷八,159页。

[48] 张广达:《唐代祆教图像再考》,《唐研究》第3卷,1997年, 1-17页。

[49] 《历代名画记》卷五,115页。

[50] 《历代名画记》卷五,117页。

[51] 《敦煌社会经济文献真迹释录》第1辑,13页。

[52] 《敦煌社会经济文献真迹释录》第1辑,40-41页。

[53] D. Weber,”Zur sogdischen Personennamengebung”,Indogermanische Forschungen,77,1972, p.202;Yoshida,“Review of N. Sims-Williams,Sogdian and other Iranian inscriptions of the Upper Indus II ”,Bulletin of the School of Oriental and African Studies,57.2, 1994, p.392;蔡鸿生:《唐代九姓胡与突厥文化》,北京:中华书局,1998年,41页。

[54] 《敦煌社会经济文献真迹释录》第1辑,13页。

[55] 施萍婷:《本所藏“酒帐”研究》,《敦煌研究》1983年第3期。

[56] 参郑炳林:《敦煌地理文书汇辑校注》,139页。

[57] 池田温:《八世纪中叶敦煌的粟特人聚落》,辛德勇译,载《日本学者研究中国史论著选译》第九卷,北京:中华书局,1993年,141-142页。

[58] 姜伯勤:《高昌胡天祭祀与敦煌祆祀》,收入氏著《敦煌艺术宗教与礼乐文明》,北京:中国社科会学出版社,1996年,490页。

[59] 上引姜伯勤《高昌胡天祭祀与敦煌祆祀》。

[60] 参马雍:《东汉后期中亚人来华考》,载氏著《西域史地文物丛考》,文物出版社,1990年,46—59页;陈国灿:《魏晋至隋唐河西人的聚居与火祆教》,《西北民族研究》1988年第1期,198-209页;吴玉贵:《凉州粟特胡人安氏家族研究》,《唐研究》第3卷,北京大学出版社,1997年;荣新江:《北朝隋唐粟特人之迁徙及其聚落》,《国学研究》第6卷,1999年,27-85页。

[61]〔唐〕李延寿:《北史》,中华书局点校本,1983年,第十册,3221页。

[62] 周绍良主编:《唐代墓志汇编》,上海古籍出版社,1992年,上册,124页。

[63] [唐]林宝撰,岑仲勉校记:《元和姓纂》(附四校记),北京:中华书局,1994年,第一册,500页。

[64] 《新唐书》,第十一册,3445—3446页。

[65] [唐]张鷟:《朝野佥载》,赵守俨点校,北京:中华书局,1979年,64—65页。

[66] 陈国灿先生则以为西祆祠系指张掖之祆祠,与我们的意见不同。详见陈国灿《魏晋至隋唐河西人的聚居与火祆教》,《西北民族研究》1988年第1期。荣新江赞同其说,见荣新江:《北朝隋唐粟特人之迁徙及其聚落》,《国学研究》第6卷,1999年,68页。

[67] 荣新江:《中古中西交通史上的统万城》,载陕西师范大学西北环境中心编《统万城遗址综合研究》,西安:三秦出版社,2004年,29页。

[68] 《长安志》,109页。按《两京新记辑校》13页,“胡天”作“胡祆”。

[69] 参向达1957。

[70] [唐]韦述撰,辛德勇辑校:《两京新记辑校》,西安:三秦出版社,2006年, 34页。

[71] [宋]宋敏求:《长安志》,载《宋元方志丛刊》第一册,北京:中华书局,1990年,125页。

[72] 《两京新记辑校》卷三,46-47页。

[73] 《长安志》卷十,127页。

[74] 《两京新记辑校》卷三,56页。参《长安志》卷十,129页。

[75] 《长安志》卷九,121页。

[76] [宋]姚宽:《西溪丛语》,孔凡礼点校,北京:中华书局,1993年,41—43页。

[77] 赵万里:《汉魏两晋南北朝墓志集释》,科学出版社,1956年,卷九,238页,图版484;荣新江:《从撒马尔干到长安--粟特人在中国的文化遗迹》,北京:北京图书馆出版社,2004年,109页。

[78] 向达:《唐代长安与西域文明》,北京三联书店,1957年,90—91页。

[79] 林梅村:《稽胡史迹考-太原新出隋代虞弘墓志的几个问题》,《中国史研究》2002年第1期,84页。

[80] 参荣新江:《从撒马尔干到长安--粟特人在中国的文化遗迹》,108页。

[81] 此据邓之诚《骨董续记》卷三火正后人条转引。见邓之诚:《骨董琐记全编》,赵丕杰点校,北京:北京出版社,1996年。周密《志雅堂杂钞》四库入子部杂家类存目,《四库提要》云:“是编分为九类。其文与所作《云烟过眼录》、《癸辛杂识》诸书互相出入,而详略稍殊。疑为初记之稿本,经后人裒缀,别成此书。其间惟论殷玉钺一条,知元时劈正斧亦宣和内府之物,为他书所未载,可资考证耳。”

[82] [宋]邓椿:《画继》,黄苗子点校,北京:人民美术出版社,1964年,20页;《北山小集》卷十六《题米元章墓》。

[83] 姜伯勤:《中国祆教艺术史研究》,北京:三联书店,2004年,271-284页。

[84] 马雍:《东汉后期中亚人来华考》,载氏著《西域史地文物丛考》,文物出版社,1990年,46-59页。

[85] [北魏]杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》,上海书店,2000年,132页。

[86] 《朝野佥载》,64—65页。参《太平广记》卷二八五“河南祆主”条;《两京城坊考》卷五,362页。

[87] 杨鸿年:《隋唐两京里坊谱》,上海古籍出版社,1999年,193页。

[88] 《唐两京城坊考》卷五,340页。

[89]《西溪丛语》,41—43页。

[90] 《唐两京城坊考》卷五,362页。

[91] 杨鸿年:《隋唐两京里坊谱》,21-22页。

[92] 《春秋左传正义》卷十四,十三经注疏标点本,北京大学出版社,1999年,上册,393页。参杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),北京:中华书局,1990年,第一册,381页。

[93] [宋]孟元老撰,邓之诚注:《东京梦华录注》,北京:中华书局,1982年,82页。

[94] [宋]张邦基:《墨庄漫录》,孔凡礼点校,北京:中华书局,2002年,110-111页。

[95] [宋]文莹:《玉壶清话》,杨立扬点校,北京:中华书局,1984年,57页。参[宋]邵伯温:《邵氏闻见录》卷七,李剑雄、刘德权点校,北京:中华书局,1983年,62页。

[96] 《唐代墓志汇编》,上册,517页。

[97] 陈垣:《火祆教入华考》,收入《陈垣史学论著选》,上海人民出版社,1981年,112页。

[98] 《长安志》卷十,125页。

[99] 唐长孺:《魏晋杂胡考》,收入氏著《魏晋南北朝史论丛》,北京:三联书店,1955年,416-417页。

[100] 程越:《从石刻史料看入华粟特人的汉化》,《史学月刊》1994年第1期。

[101] 《墨庄漫录》,110-111页。

[102] [宋]卢宪:《嘉定镇江志》,载《宋元方志丛刊》第三册,北京:中华书局,1990年,2336页。

[103] 《至顺镇江志》,2729页。

[104] Stein1921, pp.274, fig.LIX- LXIV.

[105] 《大唐西域记》卷十二,1021-1022页。

[106] Mode1992.

[107] 张广达1997,10页。

[108] 荣新江:《中古中国与外来文明》,北京:三联书店,2001年,315页。

[109] A. Stein,Serindia,Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China, London,Oxford University Press, 1921, pp.273-303.

[110] 隋唐时代中原佛寺的建筑布局,可以参考宿白:《隋代佛寺布局》,《考古与文物》1997年2期;傅熹年:《中国古代建筑史》(第2卷),北京:中国建筑工业出版社,2001年。

[111] 《大唐西域记》卷十二,1019页。

[112] 参考以下两书的相关章节,A. Stein,Ancient Khotan, Detailed Report of Archaeological Explorations in Chinese Turkestan , Oxford , 1907;A. Stein,Serindia,Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China, London,Oxford University Press, 1921.

[113] 新疆考古所曾经数次进入该地区,德国人鲍曼也在数年前探访过丹丹乌里克。但是从已经刊布的数据和来看,后人重新测量的地理方位以及各遗址的相对布局都与当年斯坦因的测绘有不少出入。因此,斯坦因在丹丹乌里克编号具体对应于现在的哪些遗址恐怕一时还难于完全确定。

[114] 陈国灿:《对高昌国某寺全年月用帐的计量分析》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第9-10辑,4页。

[115] 晁华山:《寻觅淹没千年的东方摩尼寺》,《中国文化》1993年8期, 1-20页。

[116] 《大唐西域记》卷十二,1009-1010页。

[117] 参考Klimkeit1988,pp48-49;林梅村2003,17-19页。林梅村称提喀为丰收女神。但是一般说来,提喀在希腊神谱中被视为命运女神。在希腊神话中,阿芙罗狄特(Aphrodite,对应于罗马神话中的维纳斯)与得墨忒耳(Demeter)才被视为丰产女神。参考泽曼:《希腊罗马神话》,周惠译,上海人民出版社,2005年,114-117页。

[118] 2000年夏,马尔沙克应林梅村先生之邀到北京大学演讲。他在讲演中提到这种看法。

[119] Mode1992.

[120] [唐]韦述撰,辛德勇辑校:《两京新记辑校》,西安:三秦出版社,2006年,34页。

[121] [唐]杜佑:《通典》,王文锦等点校,北京:中华书局,1988年,第一册,1103页。

[122] [宋]姚宽:《西溪丛语》,孔凡礼点校,北京:中华书局,1993年,41页。

[123] [宋]董逌:《广川画跋》卷四“书常彦辅祆神像条”,载《画品丛书》,上海人民美术出版社,1983年,275页。

[124] 如荣新江怀疑这些木板原先是将佛教内容的一面封在墙上,而仅将祆教的一面向外展露。见荣新江:《中古中国与外来文明》,314页。

编者按:本文原刊佘太山、李锦绣主编《欧亚学刊》2015年第1期,引用请据原文。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com