( 西安建筑科技大学文学院 孙武军; 陕西历史博物馆壁画保护修复研究中心 张佳 )

中国学界关于迦陵频伽的专题研究,肇始于台湾学者张水财《佛教迦陵频伽鸟之研究》一文,该文认为“佛教艺术中其(迦陵频伽——笔者注)造型是上半身为人、下半身为鸟之相,目前于中国境内所发现之年代最早者,推定为东魏武定七年(549 A. D.)所作。以之与中、印两地原有之人头鸟神比较,发现其图像乃转化自印度紧那罗人头鸟之形,而非源于中土。”[1]2014年,台湾学者杨雅雯从整体、宏观的角度讨论了迦陵频伽图像在唐代的发展与演变,认为“迦陵频伽的特质于唐代发展完备与多元,与佛教的关系是有意义上的增多且内容更加详细,但在本质上也持续被继承着。不同的经变中,有着文本上记载的差异,但却有着相同净土式的表现,迦陵频伽图像亦在这个转移的过程中一起被挪用。舍利的瘗埋,从隋代佛诞与涅盘的二重概念相融合的行为,演变至唐代地宫中将再生说法、佛国世界、涅盘三者的综合表现空间。迦陵频伽延续着佛说法的意义以及妙音的特质被挪用至地下空间中,象征着佛国世界。墓室中的迦陵频伽神瑞性质较高,椁上的图像为死后世界的想象与现世中美好生活场景的交融。而迦陵频伽俑之陪葬品更是功能与意义的转化。”[2]

自2002年始,中国大陆多位学者先后著专文[3]研究迦陵频伽,其中,陈雪静、任平山的观点具有代表性。陈雪静认为“迦陵频伽来源于古印度的神话传说,它借鉴了古希腊罗马神话中有翼神祇——天使的某些形象特征,是印度神话、希腊罗马神话相结合的产物。”[4]任平山不同意陈雪静的观点,认为“迦陵频伽的人头鸟身形象并非完全来自于域外,而是佛教概念和艺术形式与中国本土传统人头鸟形象相结合的产物,虽然在内涵上确实属于佛教,但在形象上可谓中国人头鸟身的延续和发展,这种延续同时也对信仰产生影响,赋予了迦陵频伽人头鸟身之超自然形象所具有的宗教意义。”[5]关于敦煌迦陵频伽形象的来源问题,郑汝中先生早在1989年就提出了“中国说”,认为其“是由中国的羽人意识,进行加工演变的结果。”“敦煌壁画中的伽陵鸟乐伎,也正是唐代出现并发展的造型,也是宫廷歌舞艺术影响民间艺术的一种现实的反映。”[6]高德祥发展了郑汝中的观点,认为敦煌壁画中“所谓的‘伽陵频迦’,并不是由西域传来的一种形式,而是当时宫廷中盛行的一种乐舞形式,这种乐舞形式被称之为《鸟歌万岁乐》,而且在唐代时期的宫廷中非常流行。”[7]

一 北朝隋甘肃佛教艺术中的人首鸟身形象

北朝隋时期佛教艺术中的人首鸟身形象出现于北魏甘肃庄浪水洛城卜氏石造像塔、西魏莫高窟285窟、西魏莫高窟249窟、隋莫高窟401窟。

卜氏石造像塔高五层,一石一层,四面均有造像。塔背面第四层上部有两立佛及中间的人蹲坐柱形火坛,下部由面对的两个双翼形象组成,左边为单足立人首鸟身,右边为双足立凤鸟(图一)[8]。左边人首鸟身形象因画面太小看的不是非常清晰,大概能分辨出其面朝右,双翼分展上扬,三束尾羽后伸微翘。任平山将其称为“人头鸟”[9],余国江、薛炳宏将其称为“千秋万岁”[10],显然是考虑到该形象的人首与鸟身两个特征。

西魏莫高窟285窟人首鸟身形象位于北侧窟顶,为该窟仅见一例,段文杰先生将其称为“千秋”(图二)[11]。人首鸟身形象展翅腾飞于半空,头部后伸,胸部挺起,似戴冠帽,颈部所系飘带随风后扬,尾羽修长飘逸(图二a)[12]。

第249窟人首鸟身形象所处位置及造型特征与第285窟相似,孙作云先生将其称为“羽人”,认为其“作人头鸟身有翼之状者,这表示他还未完全变成鸟。”[13]现在看来此观点值得商榷,学者或将其称为导引护送升仙的千秋长命鸟或中国远古神话中的东方之神句芒(图三)[14],或将其称为禺强或千秋鸟[15]。

图一 北魏卜氏石造像塔背面第四层下部单足立人首鸟身 图二 西魏高窟285窟人首鸟身

图二a 西魏莫高窟285窟人首鸟身(线描图) 图三 西魏莫高窟第249窟人首鸟身

郑汝中先生将隋莫高窟401窟莲花飞天藻井中的人首鸟身形象称为迦陵频伽,指出“凤鸟中有一身为人首鸟身,是目前莫高窟发现迦陵频伽最早的图形。”(图四,图四a)[16]

图四 隋莫高窟401窟藻井中的人首鸟身 图四a 隋莫高窟401窟藻井中的人首鸟身(线描图)

虽然关于人首鸟身形象的命名还存在分歧,但对于西魏莫高窟图像的中原因素来源,学者观点比较一致。孙作云指出:“敦煌画中的神怪画(包括雄虺九首、玄武、飞仙(羽人)和飞天、飞廉、方相氏、东王公和西王母——笔者注)全是中国本土的东西,若求其根深,可以由南北朝上溯到两汉,从两汉上溯到战国,更由战国远溯到原始社会的图腾信仰与氏族制度。它有如此悠久的历史,所以形成了中国艺术中的民族传统,虽然在某些方面接受了外来文化,但也是执拗地被表现着。”[17]赵声良指出:“北魏晚期到西魏时期,这些汉代的神灵、仙兽开始出现在佛教寺院和石窟壁画中,表明佛教思想与中国传统神仙思想的融合,当时的人们把佛国世界理解为神仙的世界,而佛教也从中国的神仙思想中找到了可以得到理解与认同的位置,于是佛境与仙境就交织在一起了。”[18]

总之,北朝隋时期甘肃佛教艺术所见人首鸟身形象数量少,庄浪与莫高窟的人首鸟身形象在出现载体(造像塔、石窟壁画)、出现场景(两立佛拜火及凤鸟、诸天神灵处于云气弥漫天界)、姿势(单足立、飞翔)、颈部长短(短颈、长颈)等均有所区别。

二 初唐敦煌莫高窟的迦陵频伽

学者比照《阿弥陀经》得出敦煌莫高窟最早的迦陵频伽出现在初唐的观点,应为不刊之论[19]。需要说明的是,初唐莫高窟332窟南壁涅槃经变壁画“出殡”场景中位于棺材上的“立鸡”,可能由于该壁画面积较大(高3.7米、宽6.08米),相关图录不能展现其细节,任平山将其误称为“人头鸟”,并认为:“人头鸟立此套棺上,服务于释迦涅槃,当与西方净土无关。但它却合乎逻辑地将南北朝丧葬文化中的人头鸟传统带入了佛教徒的葬礼中。”[20]其实,关于此“灵柩立鸡”问题,贺世哲[21]、段文杰[22]、谢生保[23]、谭蝉雪[24]等学者早已阐明,似已成定论。

唐代敦煌莫高窟壁画中的迦陵频伽因其数量多而一直是迦陵频伽研究的主要组成部分,在数量统计、年代梳理、类别辨析、内涵阐释等方面学界已取得一些研究成果[25],本文仅就代表性图像做一罗列,对于学界已有成果,采取略其所详,详其所略的原则。

庄壮将敦煌壁画中持奏乐器的人首鸟身形象称为伽陵频迦鸟(简称伽陵鸟)乐伎,认为敦煌壁画中伽陵鸟乐伎共有54组,其中:唐46组(初唐3组、盛唐14组、中唐15组、晚唐14组),五代6组,宋2组[26]。

初唐敦煌莫高窟的迦陵频伽出现在第220窟、329窟、372窟、386窟壁画中,出现场景均为阿弥陀经变。阿弥陀经变,亦称西方净土变,是唐代前期现存各种经变画[27]中最多的一种。

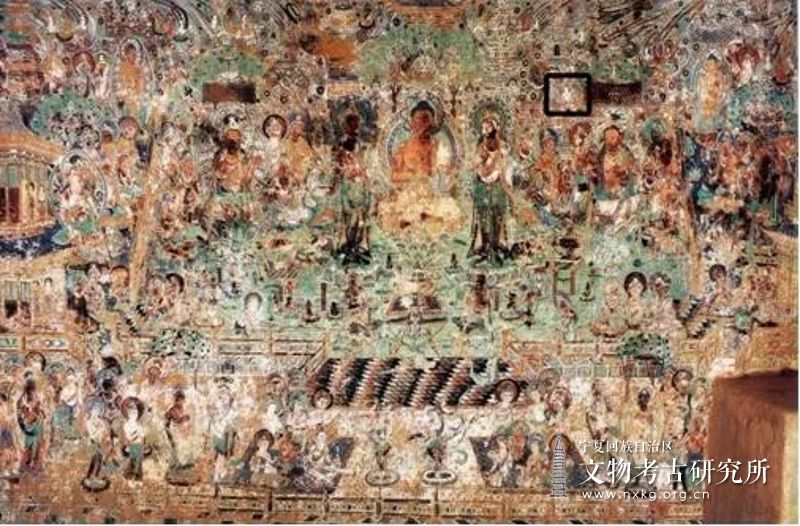

题记为贞观十六年(公元642年)的莫高窟第220窟南壁的阿弥陀经变是至今规模最大且保存最好的阿弥陀经变,画面中心为结跏趺坐于宝池中央莲台上的阿弥陀佛(图五)[28]。迦陵频伽立于画面右侧莲座菩萨华盖左侧平台上,面朝阿弥陀佛,双手合十或手持物,彩带束发且发带前端饰有宝珠,颈部、手腕戴串饰,五彩双翼伸展,斑点彩色尾羽微翘(图五a)[29]。日本学者八木春生指出,敦煌莫高窟第220窟大型经变相图出现直接受到了西安等中原地区的影响[30]。

图五 初唐莫高窟第220窟南壁阿弥陀经变

图五a 初唐莫高窟第220窟南壁阿弥陀经变画中的迦陵频伽

三 盛唐敦煌莫高窟的迦陵频伽

盛唐敦煌莫高窟迦陵频伽的出现场景种类较多,有观无量寿经变、阿弥陀经变、药师经变等,观无量寿经变场景包括第45窟、148窟、172窟、180窟、217窟、320窟等,阿弥陀经变包括225窟、445窟等,药师经变包括148窟等。

敦煌莫高窟观无量寿经变场景中的迦陵频伽以第45窟和第172窟为代表。第45窟北壁中部观无量寿经变画面中央为正在说法的阿弥陀佛,周围有听法的众菩萨,画面下部为由左右两侧各七人乐队组成(图六)[31]。左侧乐队后上方有吹笙迦陵频伽,右侧乐队后上方有吹排箫迦陵频伽,均面向画面中央,双足立在覆莲圆毯上。吹笙迦陵频伽双手持笙,头戴两边上卷发带,双翼展开,修长卷尾自然后垂(图六a);吹排箫迦陵频伽头戴饰有宝珠发带,修长卷尾上翘(图六b)[32]。在此无量寿经变场景中,两个迦陵频伽似乎参与到了两个乐队的集体演奏中。

图六 盛唐莫高窟第45窟北壁的观无量寿经变

图六a 盛唐莫高窟第45窟北壁观无量寿经变中的吹笙迦陵频伽(线描图) 图六b 盛唐莫高窟第45窟北壁观无量寿经变中的吹排箫迦陵频伽(线描图)

盛唐莫高窟第172窟北、南壁均为观无量寿经变[33],迦陵频伽共出现9次[34],在演奏横笛、排箫(图七a)[35]、笙、筚篥(图七b)[36]等乐器。

图七a 盛唐莫高窟第172窟观无量寿经变中的吹奏横笛、排箫的迦陵频伽(线描图) 图七b 盛唐莫高窟第172窟观无量寿经变中的吹奏笙、筚篥的迦陵频伽(线描图)

盛唐莫高窟第148窟东壁北侧药师经变中的迦陵频伽值得注意。该药师经变画中央部位为结跏趺坐于莲台上的药师佛,其两旁是日光、月光二胁侍及诸菩萨。画面下部宝池前玉栏围绕的舞台上为供养乐舞,包括两个胡旋舞伎及左右三十多人组成的乐队。舞伎前方有相互面对的两个迦陵频伽(图八)[37],学者或称其为“一对伽陵频迦乐伎一弹阮咸、一吹排箫”[38];或认为“一身迦陵频伽在演奏琵琶,另一身双手打开,掌心相对,口部张开,似在歌唱,两两相对好似用琵琶为歌唱伴奏。”[39]

图八 盛唐莫高窟第148窟东壁北侧药师经变中的奉献贡品迦陵频伽及舞蹈图

图八a 盛唐莫高窟第148窟东壁北侧药师经变中的献鸟迦陵频伽(线描图) 图八b 盛唐莫高窟第148窟东壁北侧药师经变中的献物迦陵频伽(线描图)

对照学者所绘线图(图八a,图八b)[40],我们发现两个迦陵频伽手中所持物并非乐器,左侧迦陵频伽双手缚持一鸟,从鸟伸出头部的姿势来看显然是试图尽力挣脱束缚;右侧迦陵频伽右手持一树叶状物体,左手摊开。欧阳琳认为左侧迦陵频伽双手怀抱着吉祥雁鸟,雁鸟伸颈张望,右侧迦陵频伽右手握着蓓蕾[41]。两个迦陵频伽装束、步态基本相同,只是修长尾羽姿势不同,一为上翘,一为向后伸展。两个迦陵频伽抬起右爪向前试探行走这一细节,很可能表明两个迦陵频伽是在向药师佛奉献贡品。

四 中唐敦煌莫高窟的迦陵频伽

中唐敦煌莫高窟迦陵频伽与盛唐相比,不但数量增多,而且出现场景也更加多样化,出现在观无量寿经变的有159窟、112窟、7窟、126窟、199窟、201窟、258窟等,出现在药师经变的有7窟、159窟、200窟、238窟、237窟、360窟、369窟,出现在阿弥陀经变的有369窟、386窟,出现在报恩经变的有154窟、200窟,出现在金光明经变的有158窟,出现在说法图的有166窟,出现在十方佛赴会的有258窟,出现在金刚经变相的有369窟[42]。值得注意的是,迦陵频伽还出现在装饰纹样中,如159窟、225窟、237窟、359窟、360窟、361窟等。同时,迦陵频伽也呈现出了新的角色——舞者。

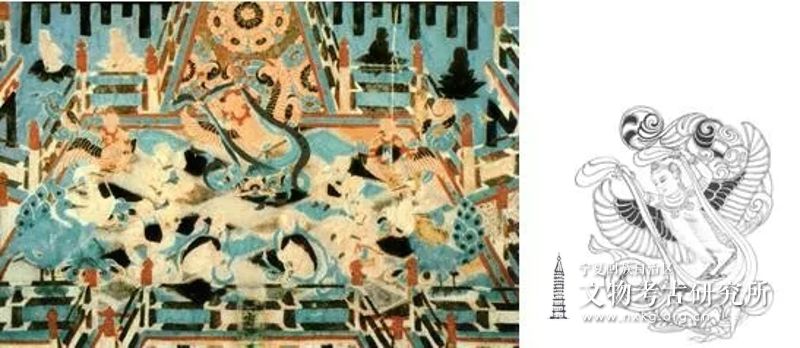

中唐敦煌莫高窟第159窟值得注意,该窟南壁观无量寿经变、北壁药师经变、主室盝顶帐形龛龛沿带状边饰均有迦陵频伽出现。南壁观无量寿经变场景中,迦陵频伽共出现11次(画面右下角一个为共命鸟),且均位于经变场面下部(图九)[43],中间舞台一对舞伎左右边乐队身后各有三个迦陵频伽,舞台正面两个带护栏台阶上各有一个迦陵频伽,画面最底部有三个迦陵频伽,左侧的在吹横笛、中间的在舞蹈、右侧共命鸟在弹琵琶。

图九 中唐莫高窟第159窟南壁观无量寿经变中的迦陵频伽

图九a 中唐莫高窟第159窟南壁观无量寿经变中的迦陵频伽舞蹈(线描图)

该窟观无量寿经变中的迦陵频伽分布严格遵循对称构图原则,值得注意的是,画面最下部中间的迦陵频伽以舞蹈的形式出现(图九a)[44]。舞蹈的迦陵频伽双手合掌举过头顶,食指似在击节,抬起的右爪、上翘的尾羽、几乎平展的双翼表明迦陵频伽舞意正酣。相似的舞姿还出现在晚唐敦煌莫高窟第361窟[45]。董锡玖认为这是在跳龟兹舞或弹指舞,“弹指击掌等手势,是龟兹舞的典型动作。”[46]杜佑《通典》第142卷载北魏自宣武帝后“始爱胡声”,屈茨(龟兹)等胡乐与“铿锵镗𨱏”的胡舞对于中原人来说具有“洪心骇耳”、“听之者无不凄怆”的震撼效果。这些胡乐胡舞“源出西域诸天诸佛韵调”,加之胡语难解,“是以感其声者,莫不奢淫躁竞,举止轻飚,或踊或跃,乍动乍息,跷脚弹指,撼头弄目,情发于中,不能自止。”[47]

莫高窟第159窟北壁药师经变中,舞蹈的迦陵频伽、奏乐的迦陵频伽与人样乐伎同时出现在舞台上(图一〇)[48],人样乐伎为迦陵频伽舞伎伴奏的场景比较奇特。画面中舞台内的迦陵频伽正在拨弄着琵琶,前面的四个乐伎弯腰弓背,正沉醉在激亢高昂的音乐节奏中。舞台前面伸出的台子上,中间的迦陵频伽再跳巾舞,两旁的迦陵频伽分别在吹着筚篥和横笛。

图一〇 中唐莫高窟第159窟北壁药师经变中的迦陵频伽

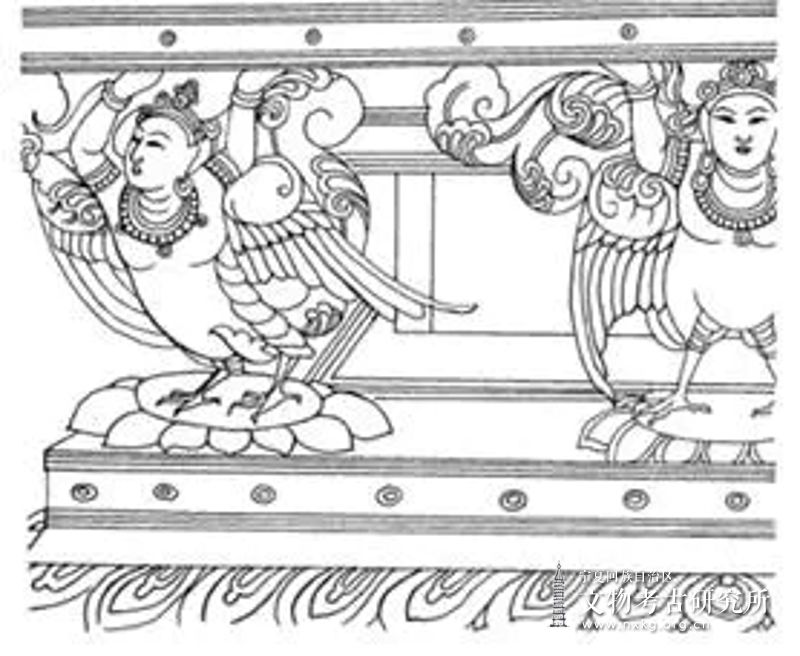

莫高窟第159窟主室盝顶帐形龛龛沿带状边饰也出现多个迦陵频伽,它们站立在莲瓣上,或跳袖舞(图一一a),或拍拍板(图一一b),或吹排箫(图一一c)[49]。

图一一a 中唐莫高窟第159窟主室盝顶龛沿跳袖舞的迦陵频伽(线描图)(左)

图一一b 中唐莫高窟第159窟主室盝顶龛沿演奏拍板的迦陵频伽(线描图)(中)

图一一c 中唐莫高窟第159窟主室盝顶龛沿吹奏排箫的迦陵频伽(线描图)(右)

第159窟西龛内沿装饰带的卷草纹中夹画有迦陵频伽和石榴纹,植物纹样和迦陵频伽完美地组合在一起(图一二)[50]。与第159窟边饰中站在莲瓣上的迦陵频伽不同,敦煌莫高窟第225窟边饰中,迦陵频伽双腿自然后伸,将飞翔在空中的景象表现得淋漓尽致(图一三)[51]。

图一二 中唐莫高窟第159窟西龛内沿装饰带中的迦陵频伽

图一三 中唐莫高窟第225窟边饰中的迦陵频伽(线描图)

同样属于装饰角色的迦陵频伽还出现在中唐敦煌莫高窟第360窟主室藻井井心的莲瓣圆盘中,迦陵频伽左手按弦、右手正在拨弄着琵琶,整个造型为了适应圆盘而显得较为紧凑(图一四)[52]。

图一四 中唐莫高窟第360窟主室藻井井心莲瓣圆盘中的迦陵频伽(线描图)

五 晚唐敦煌莫高窟的迦陵频伽

晚唐敦煌莫高窟的迦陵频伽与中唐相比,数量明显减少,出现场景增多,而且更加注重装饰功能。阿弥陀经变场景有156窟、107窟、192窟、196窟等,观无量寿经场景有12窟、141窟、144窟、232窟等,药师经变场景有177窟等,报恩经变场景有141窟,窟龛藻井装饰有14窟、85窟、9窟等[53]。

晚唐莫高窟第156窟南壁上部为经变画,左起依次为金刚经变、阿弥陀经变、思益梵天问经变[54]。阿弥陀经变最下层舞台(图一五)[55]上迦陵频伽出现三次,中间一个立在仰莲舞筵上,正在跳巾舞(图一五a)[56],左、右两侧的迦陵频伽分别弹奏凤首箜篌、琵琶,为舞者伴奏。值得注意的是,阿弥陀经变右侧的思益梵天问经变中,乐伎、舞伎均为人样,这种区别表明迦陵频伽式乐伎、舞伎当与阿弥陀经变之间存在一定的对应关系。

图一五 晚唐莫高窟第156窟南壁上部阿弥陀经变中的迦陵频伽 图一五a 晚唐莫高窟第156窟南壁上部阿弥陀经变中跳巾舞的迦陵频伽(线描图)

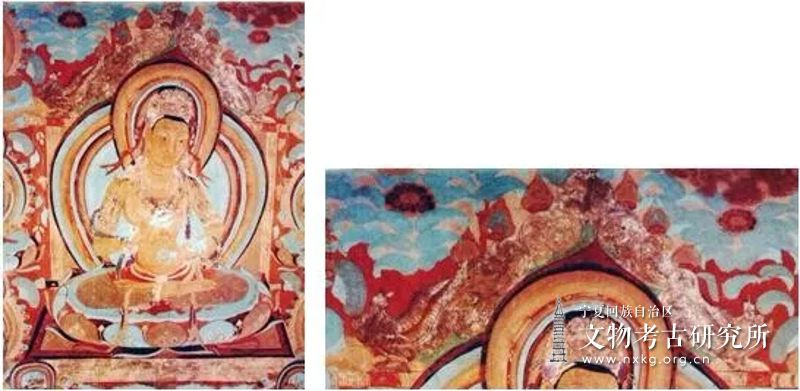

晚唐敦煌莫高窟第14窟北壁西起画金刚杵观音、观音经变、如意轮观音、千手钵文殊各一铺[57]。金刚杵观音即金刚杵菩萨,为密宗大日如来之异体,菩萨双手执金刚杵,结跏趺坐于莲花台上,密宗寓意金刚杵无坚不摧,能断尽一切烦恼,降服种种障魔(图一六)。金刚杵菩萨身后卷轴上侧横杆两端各有一个覆莲座,其上分别站立一迦陵频伽,两个尾羽相接于菩萨头顶上部正中植物纹,两个迦陵频伽整体呈现“人字形”构图,显然是为了适应菩萨头顶的整体结构(图一六a,图一六b)[58]。迦陵频伽分别面朝左右斜前方,双手捧埙准备吹奏,双翼伸展(视觉效果显示外侧一翼较小,内侧一翼较大),最奇特的是尾羽打多个卷延伸至顶部,强化了装饰美化效果。

图一六 晚唐莫高窟第14窟北壁西起画金刚杵观音 图一六a 晚唐莫高窟第14窟北壁西起画金刚杵观音身后卷轴上侧横杆上的迦陵频伽

图一六b 晚唐莫高窟第14窟北壁西起画金刚杵观音身后卷轴上侧横杆上的迦陵频伽(线描图)

晚唐敦煌莫高窟第14窟龛楣底座的迦陵频伽在造型与功能上均比较独特。欧阳琳认为第14窟龛楣底座的迦陵频伽“不是天歌神、天乐神,而是金刚之神,他们双手举着莲花座,脚踏着莲花。”(图一七)[59]这两个迦陵频伽头戴珠冠,展开双翅,脖项上悬挂着璎珞、项链,翅膀上端有卷草纹作装饰,这些特征与其他迦陵频伽造型相近;其独特之处体现在尾羽表现的弱化,这不但与画面布局密切相关,也有可能涉及到迦陵频伽功能的新变。欧阳琳将这里的迦陵频伽称为金刚之神,显然是出于它们与力士相似的巨力支撑功能的考虑。

图一七 晚唐莫高窟第14窟龛楣底座的迦陵频伽(线描图)

六 敦煌莫高窟迦陵频伽的东进及东西方来源

唐代敦煌莫高窟壁画所见迦陵频伽显然属于同一个艺术流派,它们的共同性体现在华美头冠、伸展双翼、修长卷尾、站立姿势、乐舞角色、净土场景等方面;而有些迦陵频伽在双手合十、献鸟献物、边饰纹样等方面则会出现突破。我们可以将唐代敦煌莫高窟所见迦陵频伽称为“敦煌风格”。敦煌莫高窟以外,迦陵频伽还出现在唐代及以后的中原佛寺塔基地宫、佛教金棺银椁、皇室贵族墓葬等艺术载体中,姿势包括站立状与飞翔状,双手或者持乐器,或者捧果盘。冉万里将唐代及以后敦煌以外的迦陵频伽形象分为两个时期:“第一期,流行时间大体在8世纪以前,以第一类的站立状为主,手中所持物两者即乐器和果盘共存;第二期,主要流行于9世纪以后,以第二类为主,多曳叶片状长尾,站立或者呈飞翔状,双手合十或者手持果盘,手中不再持乐器。”[60]从时代先后来看,中原的迦陵频伽应该来自敦煌莫高窟,是敦煌莫高窟迦陵频伽东进的结果。

古代中国佛教艺术中的迦陵频伽最早应为出现于初唐的“敦煌风格”迦陵频伽。从文化与形象来源看,“敦煌风格”迦陵频伽为印度紧那罗形象、印度迦陵频伽文本、敦煌唐代佛教画工、唐代净土信仰、中原先唐人首鸟身形象等多种因素碰撞的结果。也就是说,“敦煌风格”迦陵频伽是来自东方中原与西方印度两种文明影响的结果。

图一八 笈多王朝(580年前后)阿旃陀第1窟《持莲花菩萨》 图一八a 阿旃陀第1窟《持莲花菩萨》中的紧那罗(线描图)

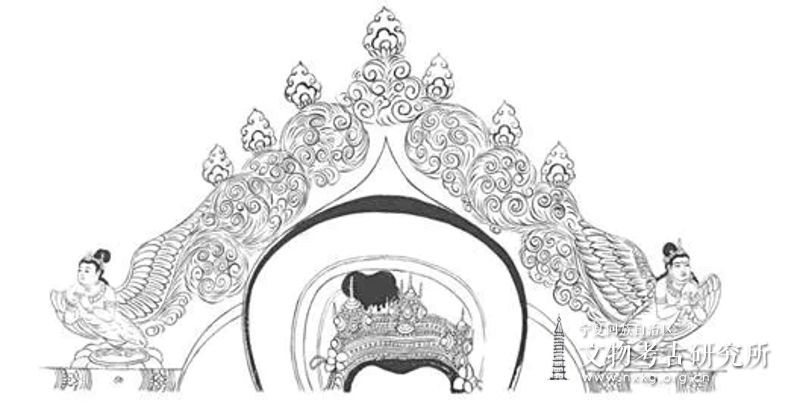

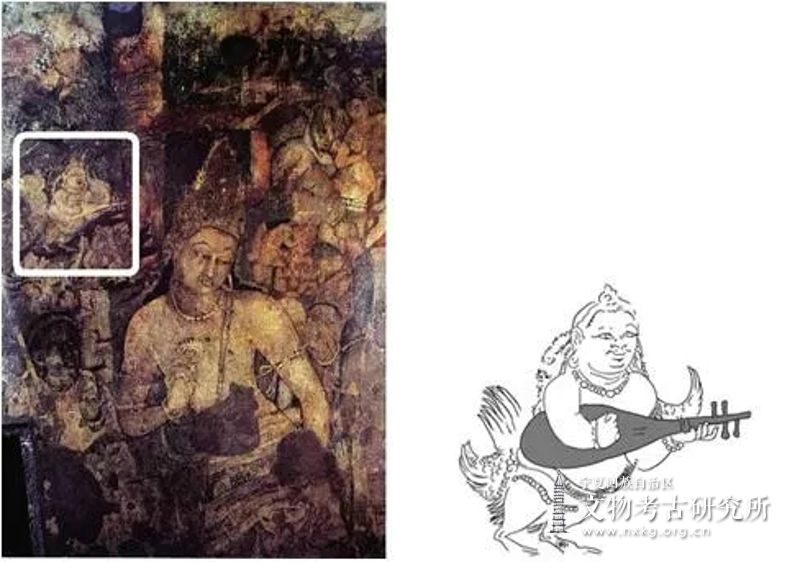

与“敦煌风格”迦陵频伽形象最为接近的印度紧那罗形象出现在阿旃陀石窟壁画中。阿旃陀29座佛教石窟分为前期和后期,后期属于大乘佛教时期,约开凿于450年至650年间,相当于笈多时代和后笈多时代。阿旃陀石窟壁画亦分为前期和后期,后期壁画约作于450年至650年或更晚,题材包括本生故事、佛传故事、独尊佛像等。紧那罗形象在旃陀罗壁画中出现两次,且均为属于后期壁画的第1窟和第16窟。第1窟佛龛前室左壁为《持莲花菩萨》壁画(图一八)[61],约作于580年前后,画面中心为形体较大的菩萨及伴侣,周围的持拂尘者、紧那罗、爱侣、孔雀、猴子、棕榈、簇叶、山石等构成了繁密幽深的背景[62]。紧那罗处于菩萨左上方,面朝菩萨,双手抚弄着琵琶。紧那罗头系条带,颈戴项链,双翼较小并展开,腰系革带,尾羽短小并上翘,腿部发达,双爪微屈展现出飞翔状态(图十八a)[63]。

第16窟前耳室左侧立柱壁画的紧那罗成对出现,左侧紧那罗双手弹琵琶,身边的紧那丽双手击铜钹(图一九)[64],紧那罗形象与第1窟一样具有圆浑敦实的整体风格。阿旃陀第16窟壁画约作于475年至500年间,风格处于笈多时代古典主义艺术的盛期[65]。

图一九 笈多王朝(475年至500年间)阿旃陀第16窟前耳室壁画中的一对紧那罗(线描图)

《佛光大辞典》释“迦陵频伽”:

迦陵频伽,梵语kalaviṅka,巴利语karavīka。又作歌罗频伽鸟、羯逻频迦鸟、迦兰频伽鸟、迦陵毘伽鸟。略称迦陵频鸟、迦娄宾鸟、迦陵鸟、羯毘鸟、鹖鹎鸟、羯脾鸟、频伽鸟等。意译作好声鸟、美音鸟、妙声鸟。此鸟产于印度,本出自雪山,山谷旷野亦多。其色黑似雀,羽毛甚美,喙部呈赤色,在卵壳中即能鸣,音声清婉,和雅微妙,为天、人、紧那罗、一切鸟声所不能及。在佛教经典中,常以其鸣声譬喻佛菩萨之妙音。或谓此鸟即极乐净土之鸟,在净土曼荼罗中,作人头鸟身形。〔《大般若波罗蜜多经》卷三八一、《新华严经》卷七十八、《大智度论》卷二十八、《慧苑音义》卷下、《翻译名义集》卷六〕[66]

美国学者谢弗考证迦陵频伽与中国常见的卷尾科鸣禽非常相似,它就是印度的凤卷尾,又名“大盘尾卷尾”[67]。虽然谢弗所依据的为八世纪初诃陵国使臣向唐朝皇帝贡物的记载,但敦煌佛教画工可能在此以前就已经从来自印度的僧侣或商人那里对迦陵频伽的特征有所了解。所以他们在绘画的过程中特别突出了敦煌迦陵频伽的修长卷尾特征。这种情况与中国石窟寺的开凿受到印度旃陀罗等石窟的影响是相似的。正如薛克翘所指出的:“开凿中国石窟寺的主持人和工匠们基本都没有亲眼观摩过阿旃陀石窟,但他们中有人了解早期印度佛教石窟的营造法式。”[68]初期敦煌石窟壁画很可能受到印度的影响,后来敦煌壁画则表现了印度思想和中国思想与日俱增的结合[69]。

印度表现佛国世界及西方净土的图像极少,与此不同,在南北朝时期中国中原石窟或寺庙就已经出现佛国世界,以净水表现其清净,以莲花化生表现进入佛国世界的境界,以楼阁殿堂表现天宫。可能受到中原的影响,敦煌壁画从唐代开始以净土世界作为多种经变画的中心主题,除了阿弥陀经变、无量寿经变及观无量寿经变等西方净土变外,还有弥勒经变、药师经变、法华经变、华严经变、天请问经变、报恩经变等[70]。很有可能的是,迦陵频伽是作为中国佛教西方净土思想的组成因素出现在敦煌壁画中的。

北魏甘肃庄浪水洛城卜氏石造像塔、西魏莫高窟285窟与249窟、隋莫高窟401窟等出现的人首鸟身形象很有可能是千秋,它们应该是受到汉魏晋南北朝时期中原墓葬句芒、千秋图像的影响。北魏至隋甘肃千秋图像作为中原句芒、千秋向唐代敦煌壁画迦陵频伽图像转变的中介,更多源自它们在死后世界想象中的角色功能,而非仅为人首鸟身的组合形式。

总之,初唐敦煌壁画迦陵频伽图像是印度紧那罗形象、印度迦陵频伽文本、敦煌唐代佛教画工、唐代净土信仰、中原先唐人首鸟身形象等东西方多种因素碰撞的结果,其在盛唐以后又东进中原,出现在中原佛寺塔基地宫、佛教金棺银椁、皇室贵族墓葬等艺术载体中。

附记:本文为中国博士后科学基金特别资助项目“祆教神祇图像的起源与演变”(项目编号:2015T80387)的阶段性研究成果。

参考文献:

[1] 张水财:《佛教迦陵频伽鸟之研究》,华梵大学1997年硕士学位论文,摘要。

[2] 杨雅雯:《唐代迦陵频伽图像研究——以敦煌石窟壁画、地宫、墓室三场所为例》,台北艺术大学2014年硕士学位论文。

[3] 其他相关研究有:a.孙晓辉:《迦陵频伽的音乐属性阐释》,《宗风·庚寅·冬之卷》,宗教文化出版社,2011年,第276-299页;b.徐英:《迦陵频伽:从西天佛国到北疆草原的意义嬗变》,《艺术探索》2013年第5期;c.叶明春:《唐代敦煌壁画“迦陵频伽”造像与佛教音乐美学》,《交响(西安音乐学院学报)》2013年第4期;d.汤晓芳:《西夏三号陵出土迦陵频伽、摩羯的艺术造型》,《西夏学》第9辑,上海古籍出版社,2014年,第260-264页;e.胡曼:《从“迦陵频伽”图像的象征意义看唐代佛教音乐美学思想》,西安音乐学院2014年硕士学位论文。

[4] 陈雪静:《迦陵频伽起源考》,《敦煌研究》2002年第3期,第10页。

[5] 任平山:《迦陵频伽及其相关问题》,四川大学2004年硕士学位论文,第4页。

[6] 郑汝中:《敦煌壁画乐伎》,《敦煌研究》1989年第4期。以《敦煌壁画中的乐伎》为题收入郑汝中:《敦煌壁画乐舞研究》,甘肃教育出版社,2002年,第46页。

[7] 高德祥:《敦煌壁画的〈鸟歌万岁乐〉》,《中国音乐》1991年第1期。修订稿以《鸟乐舞与〈鸟歌万岁乐〉》为题收入高德祥:《敦煌古代乐舞》,人民音乐出版社,2008年,第173页。

[8] 张宝玺:《甘肃佛教石刻造像》,甘肃人民美术出版社,2000年,第25页,图15。

[9] 同[5],第48-49页。

[10] 余国江、薛炳宏:《六朝时期的“千秋万岁”》,贺云翰主编,《长江文化论丛》第九辑,南京大学出版社,2013年,第41-42页。

[11] 段文杰主编:《敦煌石窟艺术·莫高窟第二八五窟(西魏)》,江苏美术出版社,1995年,第168页,图版162,说明文字见第191页。

[12] 杨东苗,金卫东编绘:《敦煌飞天精品线描一百例》,浙江古籍出版社,2005年,第36页。

[13] 孙作云:《敦煌画中的神怪画》,《考古》1960年第6期。收入氏著《孙作云文集第4卷美术考古与民俗研究》,河南大学出版社,2002年,第293页。

[14] 刘玉权主编:《敦煌石窟全集19:动物画卷》,上海人民出版社,2000年,第237页,图版216。

[15] 赵声良等:《敦煌石窟美术史·十六国北朝》上卷,高等教育出版社,2014年,第284页。

[16] 图四:a.郑汝中主编:《敦煌石窟全集16:音乐画卷》,商务印书馆(香港)有限公司,2002年,第142页,图版122。图四a:b. 刘庆孝,诸葛铠编绘:《敦煌装饰图案》,山东人民出版社,1982年,第24页。

[17] 同[13],第302页。

[18] 同[15],第284-287页。

[19] a.山本宏子:《敦煌壁画にみる迦陵頻伽とその楽器》,《古代文化》第52卷《特輯人面鳥と有翼人——迦陵頻伽を中心に(1)》,2000年,第26页;b. 同[5],第10-12页,尾注9。

[20] 同[5],第52-53页。

[21] 贺世哲:《敦煌莫高窟的〈涅槃经变〉》,《敦煌研究》1986年第1期。

[22] 段文杰:《创新以代雄——敦煌石窟初唐壁画概况》,《中国壁画全集·敦煌5初唐》,辽宁美术出版社,1989年,第1-24页,收入段文杰:《敦煌石窟艺术研究》,甘肃人民出版社,2007年,第230-231页。

[23] 谢生保:《敦煌壁画中的丧葬民俗》,《敦煌民俗研究(一)》,甘肃人民出版社,1995年,第231-232页。

[24] 谭蝉雪:《丧葬用鸡探析》,《敦煌研究》1998年第1期。

[25] 目前较具系统性的研究成果见:a. 同[5];b.同[3]c。

[26] 庄壮:《敦煌壁画乐伎形式及其价值》,《敦煌学国际研讨会文集:石窟艺术编》,辽宁美术出版社,1995年,第234-235页。

[27] 根据学者统计,现存唐代前期敦煌的经变图像种类及数量如下:阿弥陀经变(28铺)、法华经变(20铺)、观无量寿经变(17铺)、弥勒经变(17铺)、维摩诘经变(11铺)、东方药师经变(6铺)、涅槃变(5铺)、劳度叉斗圣变(1铺)。段文杰:《唐代前期的莫高窟艺术》,《中国石窟·敦煌莫高窟》第3卷,文物出版社,1987年,第161-176页,收入段文杰:《敦煌石窟艺术研究》,甘肃人民出版社,2007年,第59页。

[28] 段文杰主编:《中国敦煌壁画全集 5 敦煌初唐》,天津人民美术出版社,2006年,第33页,图版34。

[29] 段文杰主编:《中国美术全集绘画编15 敦煌壁画 下》,上海人民美术出版社,1985年,第14页,图版16。

[30] (日)八木春生著,李梅译:《敦煌莫高窟第220窟南壁西方净土变相图》,《敦煌研究》2012年第5期,第14页。

[31] 敦煌文物研究所编:《中国石窟·敦煌莫高窟》第3卷,文物出版社,1987年,图版136。

[32] 图六a,图六b:史敦宇,金洵瑨绘:《敦煌舞乐线描集》,甘肃人民美术出版社,2007年,第174页,第173页。

[33] 敦煌研究院编:《敦煌石窟鉴赏丛书》第6分册(第172窟),甘肃人民美术出版社,1990年,图版8,12。

[34] 同[5],第15-16页。

[35] 欧阳琳,史苇湘,史敦宇编绘:《敦煌图案集》,上海书店出版社,1995年,第136页。

[36] 同[32],第175页。

[37] 孺子莘主编,人民音乐出版社等编:《中国石窟寺乐舞艺术》,人民音乐出版社,2009年,第267页,图版293。

[38] 同[37],第266页。

[39] 同[3]c,第16页。

[40] 同[35],第139页,第140页。

[41] 欧阳琳:《敦煌图案解析》,甘肃文化出版社,2007年,第183页。

[42] 同[5],第16页。

[43] 段文杰主编:《中国敦煌壁画全集 7 敦煌中唐》,天津人民美术出版社,2006年,第93页,图版91。

[44] 同[32],第180页。

[45] 详见李才秀:《从敦煌壁画中的舞姿看古代西域与内地的乐舞交流》,《敦煌舞姿》,上海文艺出版社,1981年,第149-150,附图6。

[46] 董锡玖:《敦煌壁画和唐代舞蹈》,《文物》1982年第12期。收入《敦煌舞蹈》,新疆美术摄影出版社,1992年,第52页。

[47] (唐)杜佑撰,王文锦等点校:《通典》,中华书局,1988年,第3614-3615页。

[48] 同[43],第123页,图版118。

[49] 图一一a:同[35],第180页。图一一b:同[32],第182页。图一一c:同[35],第181页。

[50] 关友惠主编:《敦煌石窟全集 14 图案卷(下)》,商务印书馆(香港)有限公司,2003年,第122-123页,图版130。

[51] 同[35],第171页。

[52] 同[35],第174页。

[53] 同[33],第16-17页。

[54] 同[31],第4卷,图版131,说明文字见第226页。

[55] 同[37],第287页,图版324。图版说明文字描述为“思益梵天问经变”,误,当为阿弥陀经变。

[56] 同[32],第186页。

[57] 敦煌文物研究所整理:《敦煌莫高窟内容总录》,文物出版社,1982年,第5页。

[58] 图一六,图一六a:关友惠:《中国敦煌壁画全集 8 晚唐卷》,天津人民美术出版社,2001年,第87页,图版113,图版说明第52页。图一六b:同[32],第184页。

[59] 同[41],第187-188页,图10-9。

[60] 冉万里:《中国古代舍利瘗埋制度研究》,文物出版社,2013年,第153页。

[61] 董玉祥:《从印度到中国:石窟艺术的产生与东传》,艺术家出版社,2012年,第73页,图48。

[62] 王镛:《印度美术》,中国人民大学出版社,2010年,第194、208、209页。

[63] Monika Zin, Die altindischen vīṇās, In: Ellen Hickmann, Ricardo Eichmann (eds.), Studien zur Musikarchäologie IV. Musikarchäologie Quellengruppen: Bodenurkunden, mündliche Überlieferung, Aufzeichnung, Rahden/Westf: Verlag Marie Leidorf GmbH, 2004, p. 339, Abb. 74.

[64] 同[63],p. 339, Abb. 75.

[65] 同[62],第195页。

[66] 慈怡主编:《佛光大辞典》,佛光出版社,1988年,第3965-3966页。

[67](美)谢弗著,吴玉贵译:《唐代的外来文明》,中国社会科学出版社,1995年,第230页。

[68] 薛克翘:《中国印度文化交流史》,昆仑出版社,2007年,第111页。

[69](印)D. P. 辛加尔著,庄万友等译:《印度与世界文明》上卷,商务印书馆,2015年,第408页。

[70] 赵声良:《敦煌石窟艺术总论》,甘肃教育出版社,2010年,第218-219页。

编者按,本文原载《中国国家博物馆馆刊》2018年第4期,页50-65;引用请据原文。