天水石马坪石棺床墓的若干问题

(北京大学考古文博学院 沈睿文)

天水石马坪石棺床墓位于该市秦州区石马坪文山顶,距市区约1公里。1982年6月,天水市上水工程指挥部施工时发现,经天水市文化馆清理、整理,1992年发表发掘简报1。其墓志文书以朱砂,因已无法辨析致墓主及年代不清,综合石棺床屏风画的诸种因素,发掘者认为墓主是一有身份的贵族阶级,墓葬年代上限约在隋代,下限约为初唐。

沉寂多年以后,随着虞弘、安伽、史君、康业等粟特裔贵族墓葬的相继发掘,石马坪石棺床墓的问题重新得到讨论2,所论主要集中在石棺床背屏图像与祆教信仰3的关系与否、以及墓葬年代4等方面。

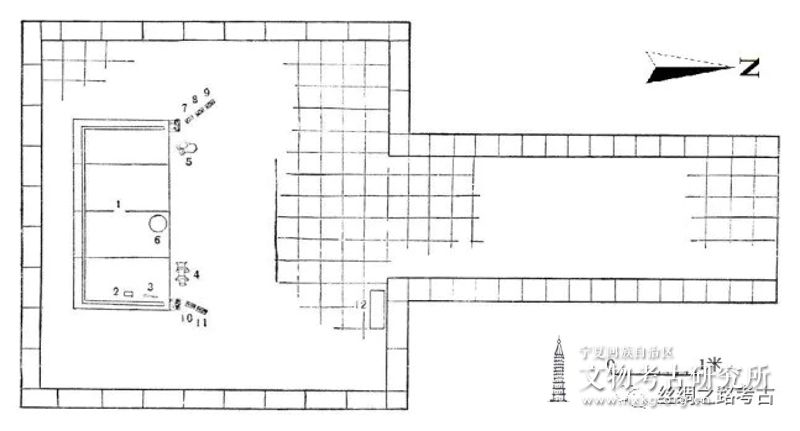

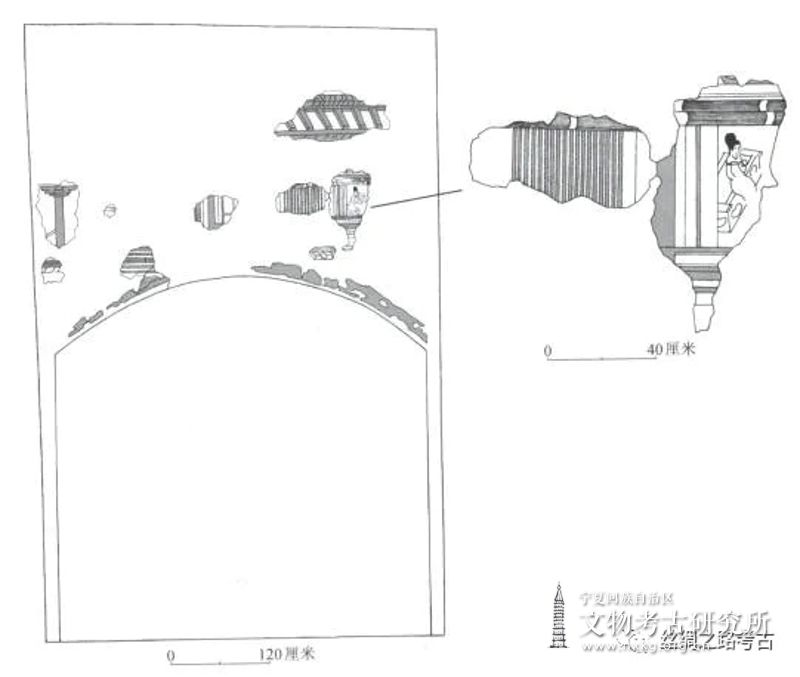

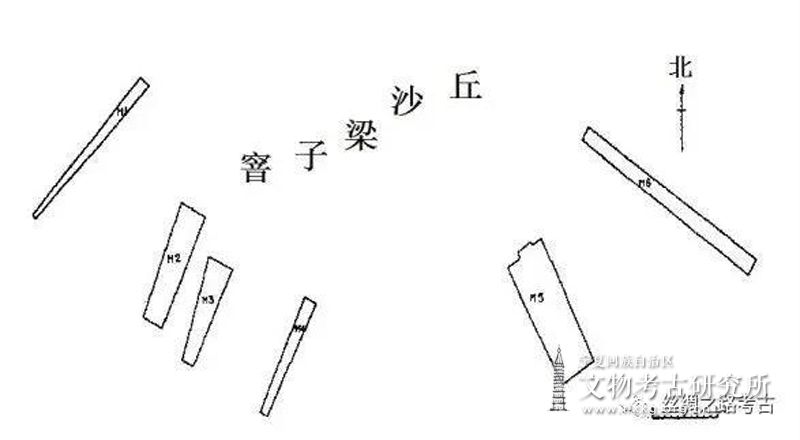

图1 天水石马坪石棺床墓平面图

石马坪石棺床墓墓向朝北(图1),此与安菩墓5一样,该跟墓主的种族文化有关6。其中石棺床背屏图像中的西方因素也得以揭示7。基于上述结论,并参较虞弘等墓葬,则石马坪墓葬墓主同为胡裔贵族可无疑义(表1)。这显然给该墓的进一步讨论提供了重要基础。

2010年7月至2011年10月,陕西省文物保护研究院对石棺床进行保护与修复14。此次修复又新勘测到若干信息15,本章拟据此参互此前简报对该墓及此类墓葬图像的相关问题略作申论。

一、葬 具

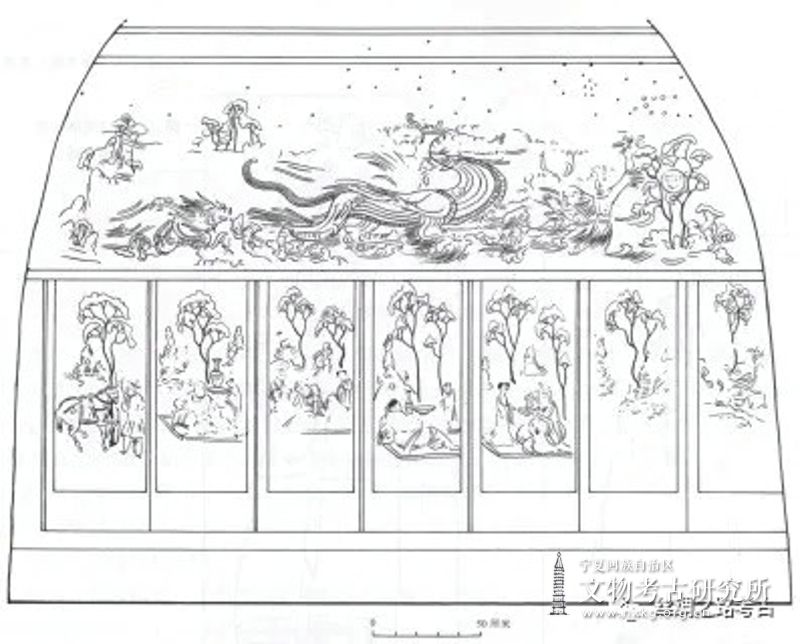

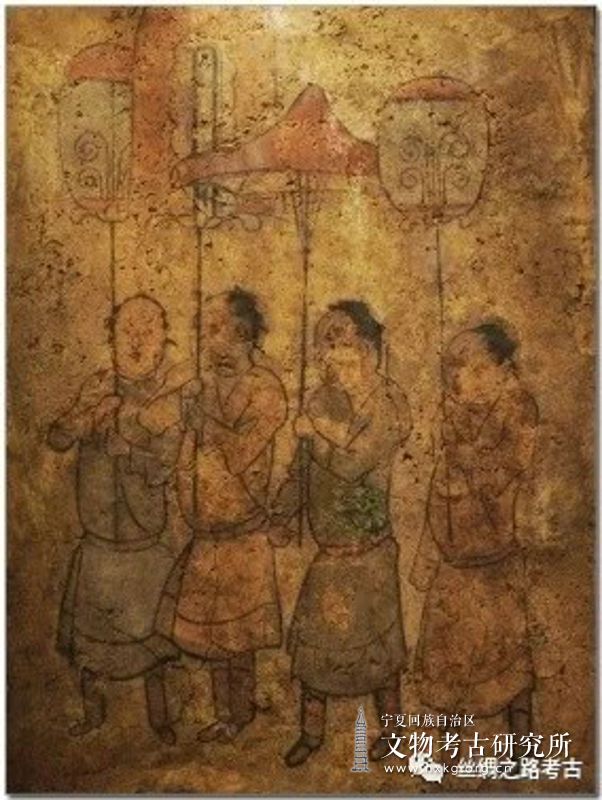

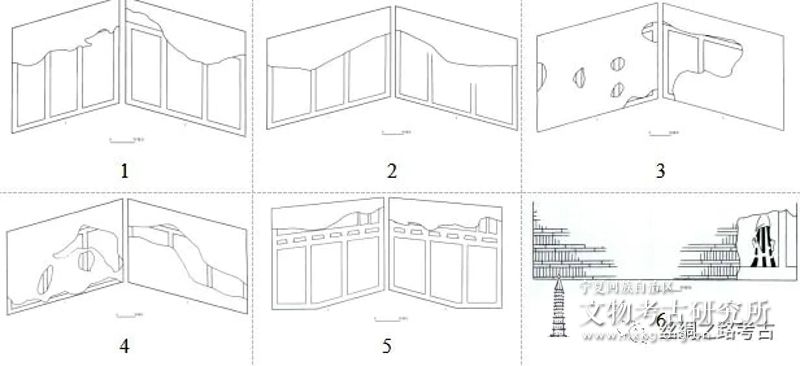

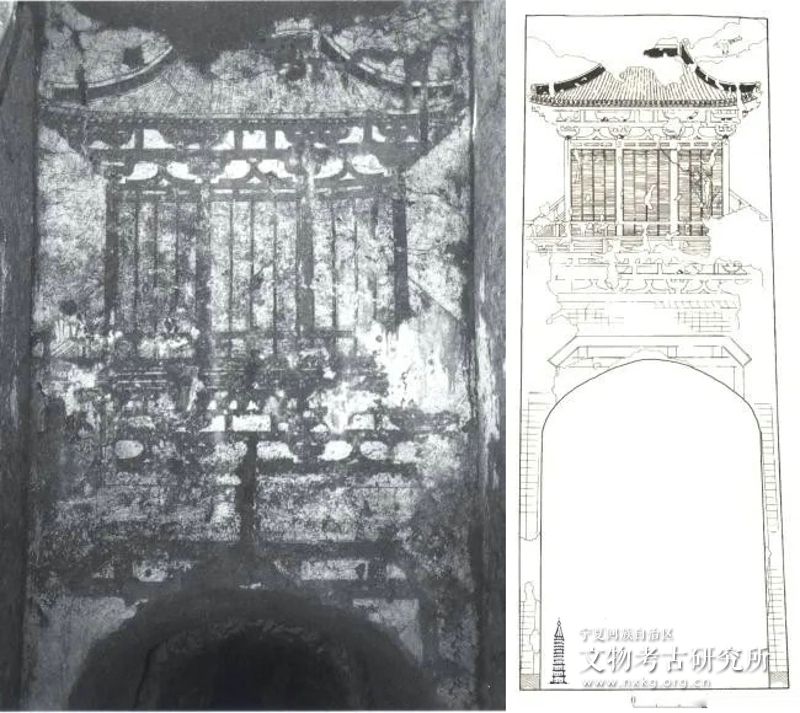

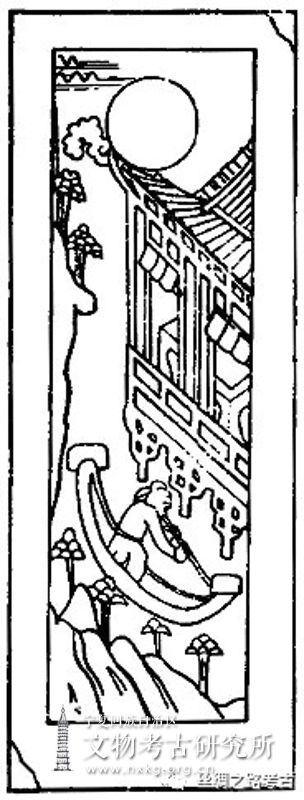

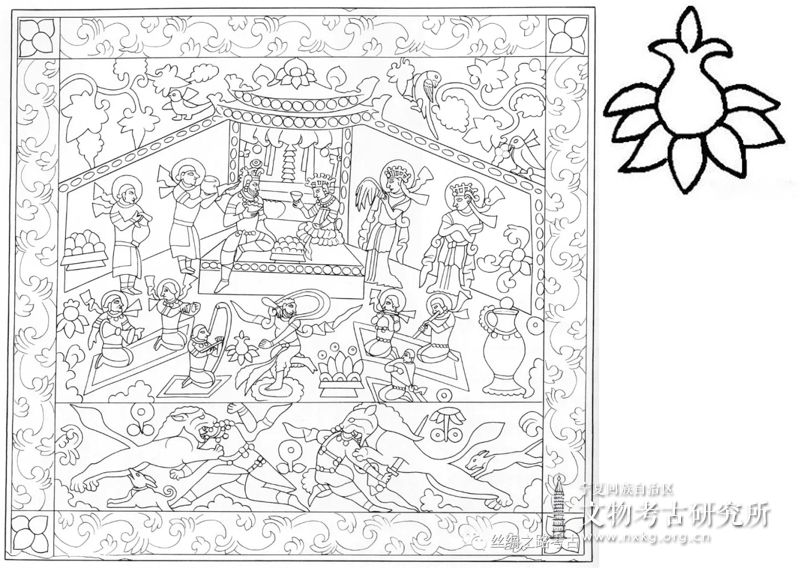

石马坪墓的葬具为所谓石棺床,亦称围屏石榻(图2)。关于粟特裔使用该类葬具所蕴含的种族文化意义此前已有阐述16,本节拟从墓葬建制的角度再做讨论。

图2 石马坪石棺床背屏正面

为宦中土王朝,自约束于后者之体制,等级制度森严的墓葬制度亦不例外17。石马坪石棺床整幅画面以背屏6夫妇对坐宴饮为中心,二人均坐于亭中床榻上,持杯待饮。背屏7、4为对称的鞍马出行与犊车出行。两幅画面均以绝大篇幅表现鞍马与犊车出行的场面,其他部分则绘制出楼阁、小桥等建筑图案填充。上述三屏构成中土丧葬图像的核心“宴乐(夜宴)+出行”。

从墓葬建制的角度来看,石床屏风的出现与墓室屏风(实物)、墓室屏风式壁画有关。汉唐时期,在墓室中绘制模仿屏风的壁画或摆放屏风实物的做法一直得到传承,惟期间的内容及表现形式有异。

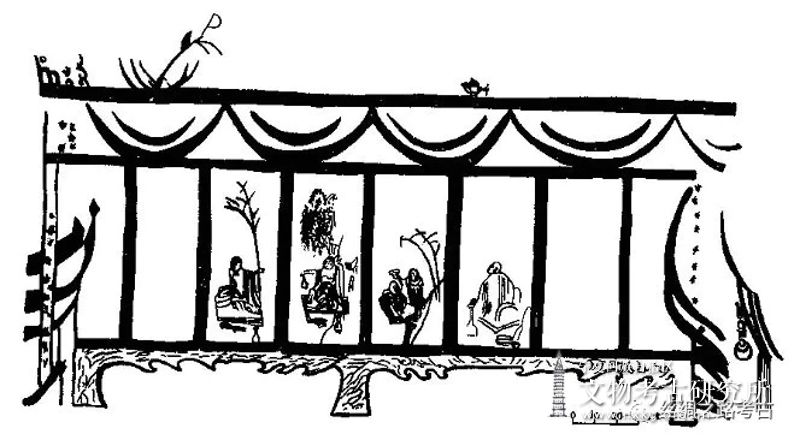

图3 太原市王家峰北齐徐显秀(502-571)墓壁画

图4 山东临朐北齐崔芬墓东壁壁画摹本

图5 济南东八里洼北朝壁画墓墓室屏风画

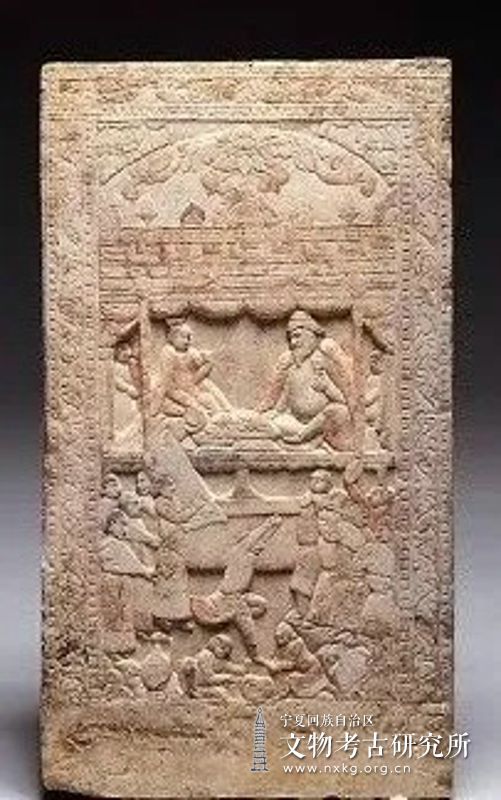

图6 美秀(Miho)美术馆藏石棺床E屏

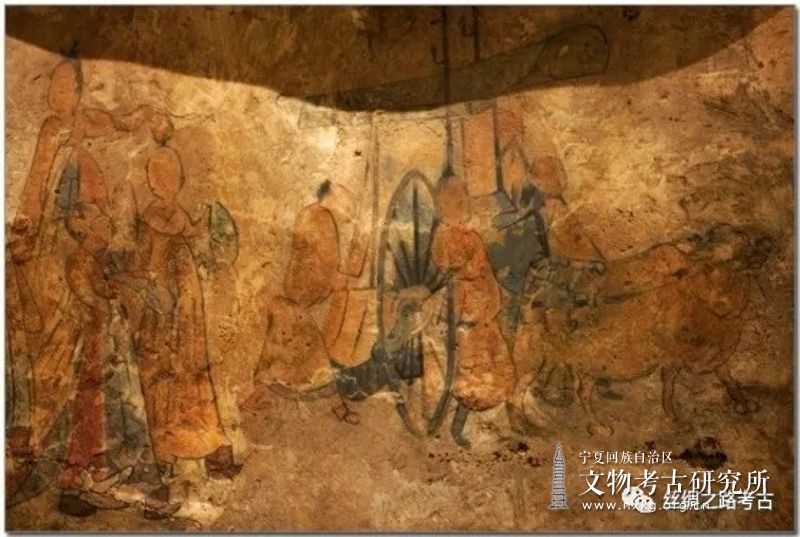

墓室北壁正中绘墓主夫妇在帷帐中坐于床榻之上宴饮,后面衬以联扇屏风。其两侧为鞍马出行仪仗和犊车出行仪仗(图3)。这种现实性图像布局方式在东魏北齐的邺城、并州、青州一带的皇室、高官、贵族壁画墓中已成为一种流行的模式18。但该模式并不见于山东临朐天保二年(551)崔芬墓19(图4)以及济南东八里洼北朝壁画墓20(图5),可见二者的设计理念有异。至于北周政权虽然“托古改制”,但从所见粟特裔墓葬中石床屏风(所谓围屏石榻)的内容及构图来看,实是与北齐地区墓葬壁画大同。即,把后者墓室北壁正中墓主画像所在的座床(榻)与背屏直接以石床屏风的形式置于墓室之中,同时,在葬具的背屏上又同样表现出墓主“宴乐+出行”的图像,其上或也可见墓主坐于衬以联扇屏风的床榻之上。此如,美秀美术馆藏石棺床E屏(图6)。可见,北朝东、西政权的丧葬图像实同且皆源于北魏,粟特裔墓葬石床屏风葬具的采用实是根据墓主的种族文化而调适的一种变形。

北齐墓室壁画的程式在隋代仍得以再现。山东嘉祥英山隋开皇四年(584)徐敏行墓的墓室壁画21构图并没有采取山东临朐崔芬墓以及济南东八里洼北朝墓的壁画样式。徐敏行生于梁武帝大同九年(543),卒于隋文帝开皇四年,曾任职梁、北齐、北周和隋四朝,隋文帝时任晋王杨广部下的驾部侍郎,因称徐侍郎。墓室后壁为《徐侍郎夫妇宴享行乐图》(图7),图中墓主夫妇坐于帐内的床榻上宴饮,其后屏风绘山水。西壁绘《徐侍郎出行仪仗图》(图8),东壁绘《徐侍郎夫人出游图》(图9)。二者实分别对应鞍马出行和犊车出行。《徐侍郎夫妇宴享行乐图》中墓主所持透明杯子形制与萨珊银质酒杯相似,应是萨珊朝的制品,墓主面前的蹴鞠者应是一位舞人,舞姿与西域舞蹈有关22。徐敏行墓壁画中男女墓主并坐、饮酒、欣赏乐舞的构图与隋虞弘石棺正壁中央的画像(椁壁浮雕之五)接近。二者屏风、榻上均装饰粟特美术中常见的联珠纹。徐敏行墓原画像左侧还有奏乐者,人物左右绘树木,树上有鸟,这些细节均可在虞弘墓的这幅画像中找到对应的图像23。在《徐侍郎夫人出游图》中最后为饲犬人和双犬。类似的场景也可见于已发现的粟特裔石葬具图像中,后者表现的是祆教徒丧葬中的犬视。徐敏行为南朝以来的医术世家,很可能是奉天师道世家24。所以,徐墓丧葬图像与粟特裔石葬具图像的雷同应可排除墓主信仰祆教,恐是受到当时承自东胡旧俗的北齐胡风影响所致25。徐敏行墓葬壁画的上述情形提醒或可从该角度重新考量山东青州傅家画像石的内容与性质。

图7 隋徐敏行墓“徐侍郎夫妇宴享行乐图”

图8 隋徐敏行墓“徐侍郎出行仪仗图”

图9 隋徐敏行墓“徐侍郎夫人出游图”

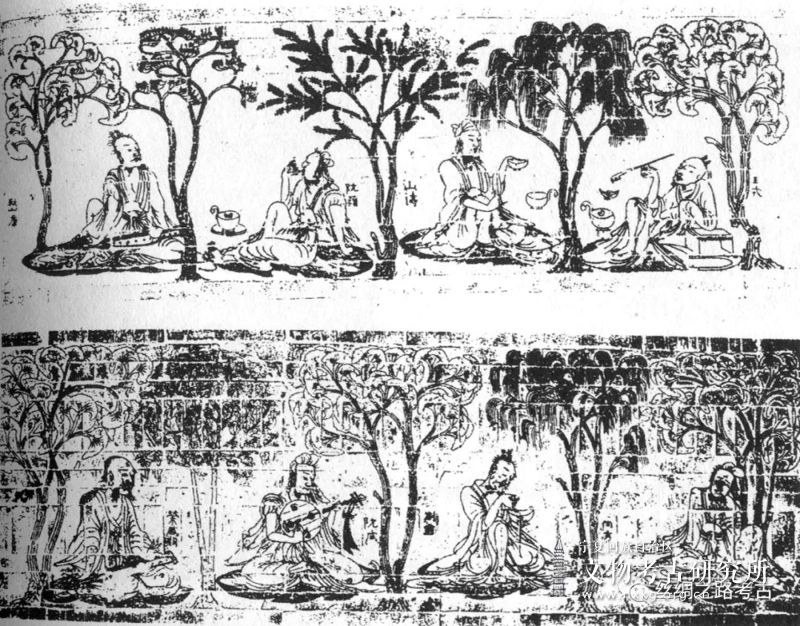

到了唐代,墓室屏风画的内容及形式为之一变。墓室壁画中《徐侍郎夫妇宴享行乐图》的构图方式不再,即北朝以来墓主坐于背屏之前的帐内床榻的模式完全被临朐崔芬墓、济南东八里洼北朝壁画墓墓室屏风画的树下人物形式所替代。后者的构图形式很可能源于南朝帝陵墓室壁画“荣启期和竹林七贤”屏风壁画26(图10),并分别以长安(图11)、太原(图12)为中心各形成树下仕女和高士两种墓室屏风画样式。棺床象征坐榻,屏风仅画在棺床所靠的墓壁上方,与棺床边缘相齐,如同树立于榻上。因此,墓中屏风画的绘画内容与装饰手法,可能就来源于日常生活中的实用屏风装饰27,主要表现的是卧榻之后或周围呈“─”、“”或者“”、“”状安置的屏风28。

图10 南京西善桥官山墓竹林七贤与荣启期画像

图11 长安县南里王村唐墓西壁屏风图

图12 太原焦化厂唐墓西壁树下高士图

到了唐代,墓室屏风画的内容及形式为之一变。墓室壁画中《徐侍郎夫妇宴享行乐图》的构图方式不再,即北朝以来墓主坐于背屏之前的帐内床榻的模式完全被临朐崔芬墓、济南东八里洼北朝壁画墓墓室屏风画的树下人物形式所替代。后者的构图形式很可能源于南朝帝陵墓室壁画“荣启期和竹林七贤”屏风壁画26(图10),并分别以长安(图11)、太原(图12)为中心各形成树下仕女和高士两种墓室屏风画样式。棺床象征坐榻,屏风仅画在棺床所靠的墓壁上方,与棺床边缘相齐,如同树立于榻上。因此,墓中屏风画的绘画内容与装饰手法,可能就来源于日常生活中的实用屏风装饰27,主要表现的是卧榻之后或周围呈“─”、“”或者“”、“”状安置的屏风28。

由此墓葬礼制的空间布局也发生了相应变化。因为略去了墓壁上的围屏坐榻,所以武周时期太原地区墓葬中原来坐榻上的帷帐便被转而绘到墓室顶部。如,太原金胜村6号墓墓室覆斗形顶绘红色莲花和彩云图案29,金胜村焦化厂墓墓顶正中为星象图,已残,星象之下用红、黄、绿三色画出挽结花幔,其间以弧形连珠纹相接30。太原晋源镇温神智墓穹窿顶四周绘挽结幔帐31。这都表明墓室的空间意义也随之发生变化,墓室的棺床及墓主替代原先壁画中的墓主画像成为供奉的中心32。

从上述屏风式壁画墓建制的阶段性,特别是隋唐之际的变化以及石棺床图像与墓葬壁画的互动,可以判断天水石马坪墓的年代在唐代以前。

二、背屏中的廊庑

既然该墓建制受制于中土王朝体制,那便可由此角度来解读石榻背屏的图像内容。

安伽等粟特裔围屏石榻皆可见墓主夫妇宴坐于中心背屏的亭榭之下,当然,石马坪者也不例外。《龙润墓志》载,贞观廿年(646),萨宝府长史龙润回到晋阳,“盛修第宇,僾俙南阳樊重之家;子孙就养,仿像西晋安仁之孝。妍歌妙舞之乐,常在闻见之中;肥醲甘膬之馔,不离左右之侧”33。

又刻于永徽四年(653)的《安延墓志》云:“〔安延〕去昭昭之华屋,处寂寞之玄堂”34。所谓“昭昭之华屋”应即《龙润墓志》所云之“盛修第宇”。这是否可以说明入唐粟特裔热衷于“盛修第宇”?上述围屏石榻中心背屏的亭榭图像是否即是粟特裔热衷于“盛修第宇”的反映?

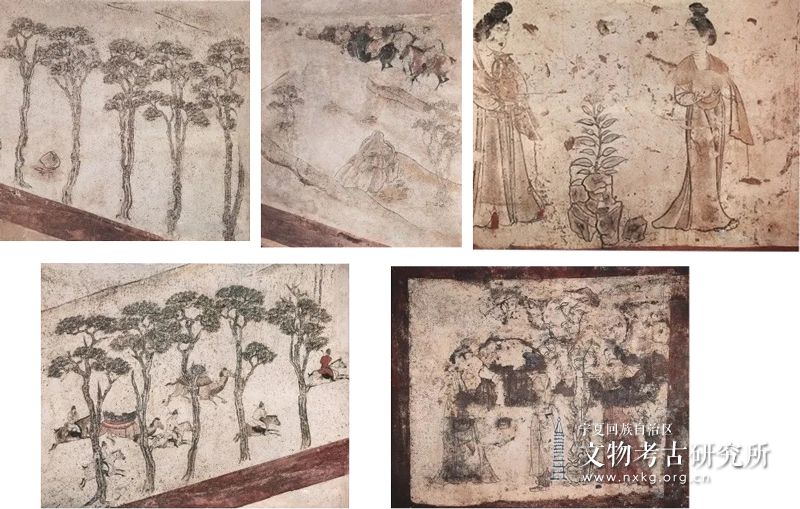

相比较而言,石马坪围屏石榻图像中最为特殊的便是曲尺形长廊占据了背屏的主要篇幅。这不见于安伽、康业等其他围屏石榻的背屏图像中。其具体形式是:

屏风3,画面左侧为方形楼阁建筑,楼前连理树、山石相互掩映,楼阁中有两人,似为一中年女性和一小儿,正在眺望风景。

屏风5,整个画面以一曲尺形长廊占据了主要的篇幅,两侧景致宜人,尽收眼底。左侧分布着树木、花草、假山石墩,右侧则是荷花满池。

屏风8,画面中仍然以曲尺形水榭建筑占据了大量篇幅,水榭与转角走廊以木柱相连,廊顶为人字形坡脊。

廊在古代普遍用于各类建筑,包括佛寺。从壁画所见廊子的具体形式大致有两种:第一种进深一间,第二种进深两间。前者又有两种做法,其一是完全敞开,柱外沿台基或架空的平座边沿都有栏杆,俯临平地或水面。这种做法的廊只作走廊和划分空间之用,但分而不隔,十分通透。天水石马坪石棺床背屏中的廊子应该属于这一种。其二是仅向院内一面开敞,向外一面则以墙或每隔一间开直棂窗的墙封闭,外实内虚,兼具寺院外墙的功能。古代也或称这种廊子为“轩”35。天水石马

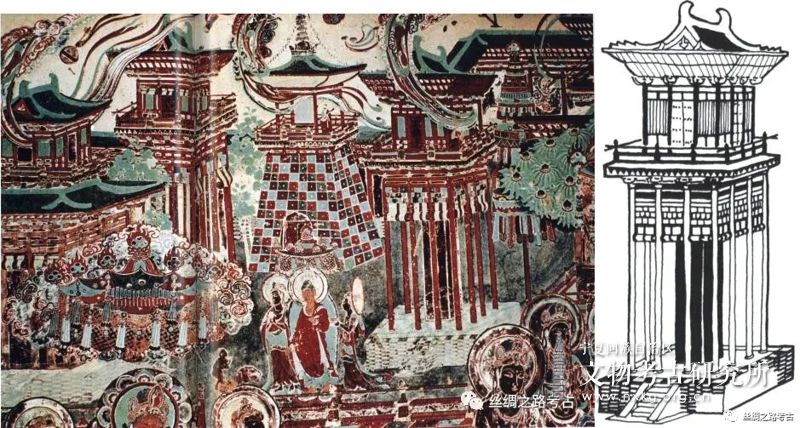

坪石棺床背屏廊子的建筑形式在敦煌石窟的初唐壁画中尚可见到,如敦煌莫高窟第341窟、第205窟北壁的阿弥陀经变壁画中佛寺之间的廊子(图13、14)。但是,此后莫高窟壁画中所见廊子便替代以人字形栱了。这种构图在唐韦贵妃墓墓道北壁所绘“左右连阙”、“步廊连匝”的城楼图(图15)中同样可见。

图13 莫高窟第341窟阿弥陀经变(初唐)

图14 莫高窟第205窟北壁阿弥陀经变中的佛寺(初唐)

图15 唐韦贵妃墓墓道北壁左右连阙之城楼图(麟德二年,665)

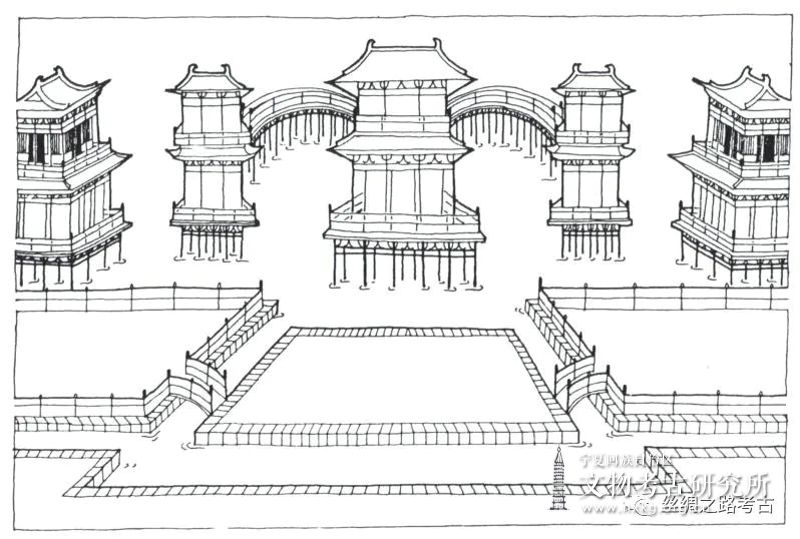

研究表明,具有屏风式壁画的墓室可能是主人居室的象征,也可能象征一处庭院。对于太原附近一些屏风式壁画墓来说,其穹顶多绘有星象图或四神图,有些在屏风画外绘有牛车、驼马等,用墓室象征一所庭院(天井)来解释则更为适当。特别是太原金胜村337号墓36等处将屏风画与仿木结构建筑壁画结合起来,形成一种介乎纯屏风式壁画与纯仿木建筑壁画之间的形式,更适于表现居室与小型庭院组合的象征意义37。

同样地,对于使用石椁的唐墓,墓室也是庭院的象征,而棺椁应该是具体象征居室建筑的。墓室四壁上的壁画,有些也具有表现庭院四周廊庑、侧院等庭院建筑,从而展现更大的虚拟空间的作用。墓葬壁画中的木结构建筑更像是庭院四周的廊庑建筑,环绕成一处前庭或天井。这是等级高的大型贵族墓葬墓室壁画多绘制仿木结构建筑形式的根本原因,也是墓室壁画参与表现墓葬等级制度的证据。至于中小型的墓葬中,墓室则可能只近似于表现一个天井甚至一间居室,由此体现出墓葬的不同等级。如大部分使用屏风式壁画的墓室,其象征意义就与大型墓葬中有仿木结构壁画的墓室有所不同,特别是太原地区的屏风式壁画墓,基本上是小型砖室墓,墓主的身份等级较低,在世时也不可能拥有宏达的殿堂或庭院38。这说明石马坪背屏中的廊庑建筑相当于墓葬壁画中的木结构建筑,即影作木构画面。天水石马坪既使用石棺床,又表现廊庑(相当于仿木构壁画表现)。前者应该是对同种种族文化及政治身份的葬具的承继,后一种则应该是一种新情况,可资说明该墓的年代要晚于安伽者。

由此推论,石马坪背屏中的花石等点缀就相当于在影作木构间布局的山石花鸟。这如同章怀太子墓壁画中的影作木构没有表现纵深的宫室封闭空间,而是在影作木构间布局了山石、花鸟(图16),造成观者的视线可以透过影作木构而了望户外的园苑的错觉39。今隋墓中可以确知在墓室及墓道两壁绘有影作木构壁画的墓葬是陕西潼关税村隋废太子勇墓。该墓为长斜坡墓道多天井和壁龛的圆形单室砖墓,平面呈“甲”字形,坐北朝南。其过洞东、西两壁绘朱红色影作木构,皆为四柱三开间,没有其他内容。甬道东、西两壁绘朱红色影作木构,柱头上有斗拱。甬道的拱形顶壁上绘朱红色天花。墓室四壁的壁画已全部脱落。根据在墓室地面上采集的墙皮残块推测,墓室四壁原本绘朱红色影作木构,柱间绘有侍女,有的手捧烛台40(图17)。

图16 唐章怀太子墓壁画

1、墓道西壁马毬图局部 2、墓道西壁打马毬图局部 3、前甬道西壁影作木构侍女图 4、墓道东壁狩猎出行图局部 5、前室东壁北铺影作木构侍女图

图17 陕西潼关税村隋废太子勇墓影作木构壁画

1、第一过洞东壁、西壁壁画 2、第二过洞东壁、西壁壁画 3、第三过洞东壁、西壁壁画 4、第四过洞东壁、西壁壁画 5、前甬道东壁、西壁壁画 6、墓室西壁残存壁画

唐玄宗天宝以前的唐墓也在墓道绘影木作结构象征廊庑,甚而绘画影木作结构于墓室四壁。点缀其间的为各种花树和流云禽鸟组成的较为复杂的背景。

长乐公主李丽质墓的影作木构是已见唐墓中最早的。贞观十七年(643),长乐公主殁葬于昭陵陪葬墓区,其墓道、天井东西壁、过洞均有壁画;甬道东西壁绘文吏进谒、捧物侍女;墓室残存上部影作木构,瑞禽及顶绘天象图41。葬于公元710年的节愍太子墓则处于影作木构式壁画盛行的最后阶段,影作木构仍然是连缀全墓壁画的基线,墓室的屏风画亦被统于此框架之下42。但是,如上所言,初唐之后的影作木构便出现人字形栱了。

综上,根据现有考古资料判断,石马坪墓葬的年代应为隋大业年间。

三、背屏中的阙、楼阁

由上可知,石马坪石棺床背屏5、8实是墓道壁画影作木构部分代表的廊庑,背屏4中的阙便与墓道南端的阙顺理成章地相对应。

于此可见,石马坪石棺床的意蕴实与所谓双阙屏风型石榻43,如安阳(图18)、美秀(Miho)美术馆的石棺床屏风同(图19)。后者的双阙应表示壁画墓中墓道南前端的双阙,只不过是将图像中的阙以建筑实体的形式表现出来。

图18 科隆博物馆藏藏安阳北齐石棺床双阙

图19 美秀(Miho)美术馆藏石棺床

在此构图中,石马坪石棺床背屏3中的楼阁亦可与墓道北壁楼阁相对应。换言之,石棺床背屏3中的楼阁与背屏4中的阙构成墓葬中墓道北壁楼阁及其两旁门阙的意象。

背屏3的图像内容为妇女、婴孩于楼阁上凭栏。楼前连理树、山石相互掩映。在这一部分中,我们先重点讨论墓葬中的妇女、婴孩题材。

从考古材料看,在北齐墓葬壁画中便见有妇女、婴孩的绘画题材。安阳北齐文宣帝高洋妃颜玉光墓为带斜坡墓道、甬道的近方形单室洞室墓,其墓室南壁墓门内左侧为一男侍,头束发,红衣白袍,腰系带,双手作捧物状,面西而立,高0.92米;右侧为一女侍,头梳双髻,红衣白裳,脚穿黑色鞋,双手拱于胸前,面向东而立,高0.84米。墓室北壁残存二幅壁画,一为带盔披甲骑马之武士,但马形多半已剥落;一为鹰鸟,其下部已漫漶不清。西壁二幅壁画也已残缺不全,一幅为一妇女怀抱婴孩;另一幅似为骑马之武士44。于此处,位于出行仪仗序列之中,妇女怀抱婴孩的壁画恐并非表示墓主颜玉光的幼年,反倒很可能是下文所言之乳母抱婴孩图。

唐贞观五年(631)的李寿墓,第三天井上部壁画中绘有庭院场景,院内表现推磨、担水的壁画中的正庭坐一抱幼婴的妇人,双目注视院内,院中有一群鸡在觅食45。同样地,该画面应是下文所言之乳母抱婴孩图。

唐节愍太子墓墓道东壁前端壁画中也出现有小孩的图像。据报告称,在墓道最南端青龙残存的尾部之后,中部为主体画面,多已脱落,只存其中的几位骑马人物和左上角的围观人群画面。前者画面残存两位人物,骑马者,红袍黑靴,跨于棕色马上,马首朝南。马前一人也是袍服黑靴、横佩长刀的装束,其余情况及画面不明。左上角的人群现存六位,只存胸部以上,形体皆较小,体现出近大远小的透视感。六人前后参差插空排列,皆半侧向南方,均戴黑色幞头,圆领窄袖袍。袍色脱落已不可辨。最前面一位怀抱小孩,小孩顶发两分,似梳双丫髻,右臂垂搭于揽在其腰的抱者臂上,左臂抬起指点,一幅天真好奇的神态46(图20)。在墓道西壁相对位置的中心场面是打马球图,其旁有两组人物画面。发掘者认为其一或许是在赛场外勒马观看的侍从或等待上场的替补队员,其一是纵马驰向球场的参赛者或预备参赛者47。

图20 唐节愍太子墓墓道东壁左上角婴孩图

嗣虢王李邕墓后室东壁北部壁画绘有童子、贵妇图(图21),此乃东壁整幅画面所表现之中心主题,乐队及舞女皆为该妇人而演奏。该妇人面南侧身盘坐于砖红色木榻之上,左侧榻下站立一相貌十岁左右的童子,头转向右侧,红唇开启正对妇人讲话48。宿白认为章怀太子李贤墓后室游园图中的贵妇是雍王妃(靖妃)房氏49,如果该结论成立,则上述李邕墓壁画中的贵妇有可能表现的是嗣虢王妃扶余氏。可见该童子并非墓主夫妇,至于是否是墓主嗣虢王的子嗣,《报告》认为该童子不蓄长发,意境奇特,身上衣着也与众不同,其身份恐为沙弥等佛教中少年50。

图21 唐嗣虢王李邕墓后墓室东壁壁画

1、后墓室东壁壁画全图 2、后室东壁北部童子特写图

虽然从现有的墓葬壁画材料中仅于颜玉光、节愍太子、嗣虢王李邕等墓葬见有相关壁画题材,但是应可排除在墓葬绘图该题材中的婴孩表现墓主幼年的可能性。开元六年(718)韦顼石椁线刻更是力证。

韦顼石椁中的二块线刻画,画面宫女身后各有童子,一个持弓欲射,另一个右手举蝴蝶、左手执花环51(图22)。此处童子显然是跟墓主韦顼无关的图像内容。

图22 唐韦顼墓石椁人物线刻展开图

妇女、婴孩绘画题材的出现应该跟当时画题的新变化相关。如,史载,唐时画家便有以善画妇女、婴孩而闻名的。这其中要以张萱最为知名。张彦远《历代名画记》卷九载:

杨宁、杨升、《望贤宫图》,《安禄山真》。张萱,以上三人并善画人物。〔杨〕宁以开元十一年为史馆画直,〔张〕萱好画妇女婴儿。有《妓女图》、《乳母将婴儿图》、《按羯鼓图》、《秋千图》、《虢国妇人出游图》传于代。52

又《宣和画谱》卷五《张萱》载:

张萱,京兆人也。善画人物,而于贵公子与闺房之秀最工。其为花蹊竹榭,点缀皆极妍巧。以“金井梧桐秋叶黄”之句,画《长门怨》,甚有思致。又能写婴儿,此尤为难。盖婴儿形貌态度自是一家,要于大小岁数间,定其面目髫稚。世之画者,不失之于身小而貌壮,则失之于似妇人。又贵贱气调与骨法,尤须各别。杜甫诗有“小儿五岁气食牛,满堂宾客皆回头”,此岂可以常儿比也!画者宜于此致思焉。旧称萱作《贵公子夜游》、《宫中乞巧》、《乳母抱婴儿》、《按羯鼓》等图。今御府所藏四十有七:……《乳母抱婴儿图》一、……《楼观士女图》一、……《虢国夫人夜游图》一、《虢国夫人游春图》一、《七夕祈巧士女图》三、《写太真教鹦鹉图》一、《虢国夫人踏青图》一。53

《新唐书·艺文志》亦载,张萱“画《少女图》、《乳母将婴儿图》”54。现实绘画题材对墓葬壁画内容有着深刻的影响55,张萱所绘《楼观士女图》具体构图不清,若仅从画名来看,很可能便是类似石马坪背屏3之类的图像。

初唐墓葬壁画的布局可上溯到东汉魏晋56,如唐墓照墙即墓道北壁绘画楼阁图的做法便是57。在墓道北壁门楼处加绘人物并非没有案例。该现象见于唐新城长公主墓和让皇帝李宪墓墓道北壁,即第一过洞南面两旁及上部壁面。

葬于龙朔三年(663)的唐新城长公主墓墓道北壁过洞口外饰赭红宽边,其上绘阙楼图,大部分已脱落,仅存零星残块。东侧残存的一个画面,上绘卷帘,下有栏杆,内绘一宫女。头梳单刀半翻髻,穿白襦及白色半臂,袖头皆饰红锦边,身着深褐色束胸长裙,面向东坐于竹榻之上,右手抚膝,左臂屈肘抬起,面容似怠倦,欲作小憩状。其西侧相连的一个残块上也绘有红色檀窗及卷帘等。人物仅10厘米高左右58(图23)。

图23 唐新城长公主墓墓道北壁壁画局部阙楼图

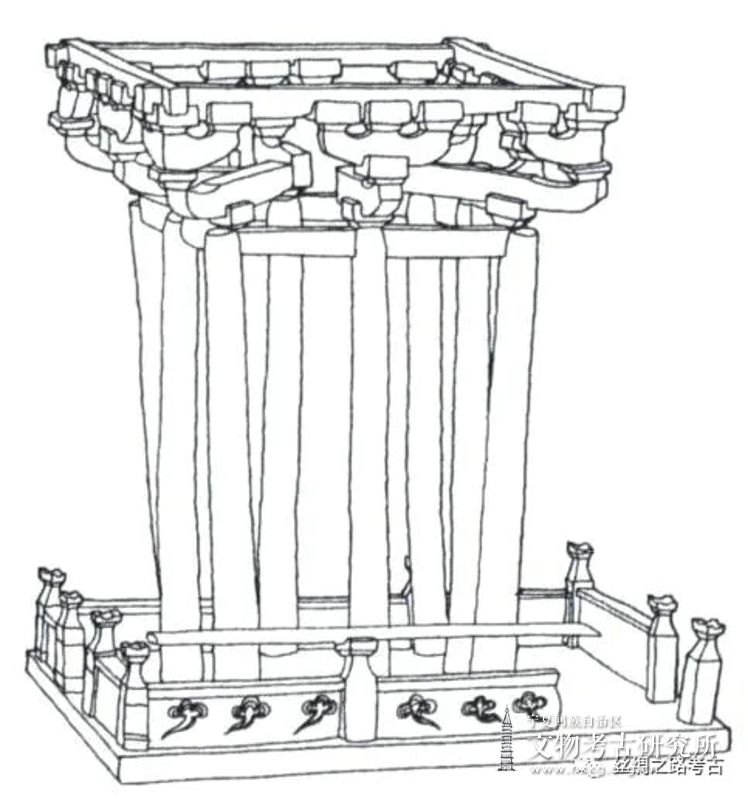

唐让皇帝李宪墓墓道北壁画面通高5.9米,幅宽2.1米,第一过洞的拱形门恰似城门,门两旁画砖券门框,其上耸立砖木结构二层楼阁式建筑,画面似楼阁正面视人,一层立柱上绘倒置扁梯形木质框架,二者皆涂朱,木结构上面画0.6米高的砖砌底座,二层出平坐勾栏一周。正视图为四柱三开间式,柱间施栏额,自上而下挂细密竹帘,柱上斗拱分两层,下层设斗拱7,由“人”字栱与“一斗三开”栱相间组成,属开间斗拱,上层两端铺作转角斗拱,中间为“一斗三开”栱8个,分四组由4根短柱相隔,又称四柱五白式结构。楼顶为重檐庑殿式,脊两端设鸱吻,翼角翘起,上挂风铃,脊与双翼以重墨勾绘,顶覆简瓦,重檐出头皆画梅花瓦当。楼阁勾栏、立柱、柱间栏额、斗拱均施朱红色彩。在二层楼东开间内隐见戴硬脚幞头躬身下眺之书生侧影轮廓,楼阁东北角天空有自东向西飞翔的雀鸟一只。这寥寥数笔点缀,无疑给整个画面平添几分灵气与活力59(图24)。

图24 唐李宪墓墓道北壁门楼图

唐新城长公主墓和李宪墓在墓道北壁壁画中表现出了若干共性。如,从新城长公主墓该处壁画残存的情况,推测其上所绘阙楼很可能与李宪者同,只不过前者较后者要写实些。二层建筑皆为多开间,且挂有珠帘,所绘人物皆位于东开间内。唯新城长公主画的是女性,而李宪墓绘的则是男性。此应与墓主的性别有关。唐新城长公主墓以“后礼下葬”,李宪墓则称“惠陵”。二墓出现这种共性,是否与此有关尚不得而知。

图25 唐懿德太子墓墓道阙楼图

1、东壁阙楼图 2、西壁阙楼图

综上,石马坪石棺床“屏风3”中一妇人携一幼儿于二层阙楼上,从其所处的位置来看,便是所谓墓道北壁的位置。其意在表现“左右连阙”、“步廊连匝”之中央城楼。换言之,它表现的意境与新城长公主墓、韦贵妃墓、李宪墓墓道北壁壁画同。在此场景下,实难与墓主生平相结合,以写实的意蕴来解释60。

如所周知,唐代墓道北壁照墙周围绘饰的纹样也见有山峦和丛树。如,李寿墓道北壁双阙旁绘有山峦和丛树,长乐公主墓道北壁双层楼下层檐下两边空间还绘以大树。懿德太子墓的楼阙图,其一侧的阙楼背靠险峻的高山,从画面效果看,距离很近。而另一侧阙楼背后的山峦连绵逶迤,但不是平视的效果,好似从高空俯视群山(图25)。这种图像布局正可达成石马坪背屏3中楼前连理树、山石相互掩映的点缀效果。

李宪、长乐公主墓道照墙这类建筑,准确说是亭榭楼阁的结合体,门楼特性可能仅是其兼具的功能。敦煌莫高窟唐代壁画中,也有不少城池、建筑图,从初唐到晚唐,门楼建筑基本不见双层楼建筑,其形制也是较为统一的。而且李寿、李宪墓楼阁下层都是由木柱支撑,同敦煌第217窟观无量寿经变图中的一种建筑相似61(图26)。值得注意的是,在新疆阿斯塔那唐墓中还出土有类似的木台(图27),应该便是随葬品中象征该楼阁者。唐墓中的该元素当可上承自汉代墓葬中随葬的陶楼,汉墓中此类陶楼也多表现有人物。

图26 莫高窟第217窟北壁观无量寿经变画中的高台及线图(盛唐)

图27 吐鲁番阿斯塔那206、501号唐墓出土的木台

在隋代墓葬壁画建制中,墓道南前的门阙是成对出现的,因此我们便可以理解为何在石马坪背屏9中,也刻绘了一个带堞雉的高台建筑,其意便在于与石马坪背屏4中出现的门阙相对应,二者共同达成模仿墓道南前壁画中的对阙,即中央城楼之“左右连阙”。

此外,石马坪石棺床背屏5在长廊左侧的围墙旁,隐约可见一童子,下半身隐于墙内,只将头与上身向墙外探出。同样,这是为了增加图像的生气、生动性的艺术表现,而与墓主、或墓主子嗣无关。

四、背屏中的日、月

石马坪石棺床背屏2、10,画面中绘制出对称的日、月图案,位置也正好是在左、右屏的正中间。背屏2(图28)上端为一轮满月高照,可见桂树和捣药玉兔,月下火山、星云围绕。背屏10(图29)则以水为中心,上首红日高照,云气环绕。

图28 天水石马坪石棺床背屏2

图29 天水石马坪石棺床背屏10

北朝屏风式壁画墓中,墓室顶部皆有天象图,至隋唐仍是。如,隋徐敏行墓墓室穹窿顶,东方绘星星和太阳,涂朱色,画面已残;南北两方都绘天体星辰,西方画有星辰和月亮,月亮里还可见残半的桂树和捣药玉兔62。结合该背屏图像的表达手法,可以进而推知石马坪石棺床墓的建造者是借助此二屏中的日、月来表示原本应绘于墓室顶部的天象。

至于太阳于西、月亮在东的布局,则与《史记·历书》所载:“日归于西,起明于东;月归于东,起明于西”63有关。换言之,石马坪石棺床背屏2、10中的月亮、太阳分别表示各自降落的状态。

五、夫妇合葬问题

若细检《通典》卷一〇七开元礼纂类二所载各类卤簿,不难发现犊车是女性出行鹵簿特有之物,并不见于男性出行鹵簿之中64。此现象实是北朝以来女性犊车、男性鞍马出行定则的承袭。这说明墓葬壁画中若出现该组合,则应该是夫妇合葬墓。

但是,经过考古发掘的安伽、康业、天水石马坪墓其石葬具图像有墓主夫妇的表现,在墓葬中却并没有墓主夫人骨骸的存在。而史君、虞弘则为夫妇合葬墓,史君墓石葬具的图像情况一如安伽、康业、天水石马坪等墓葬,但是在虞弘石葬具图像中唯见墓主虞弘的表现,其夫人却未能有一席之地。

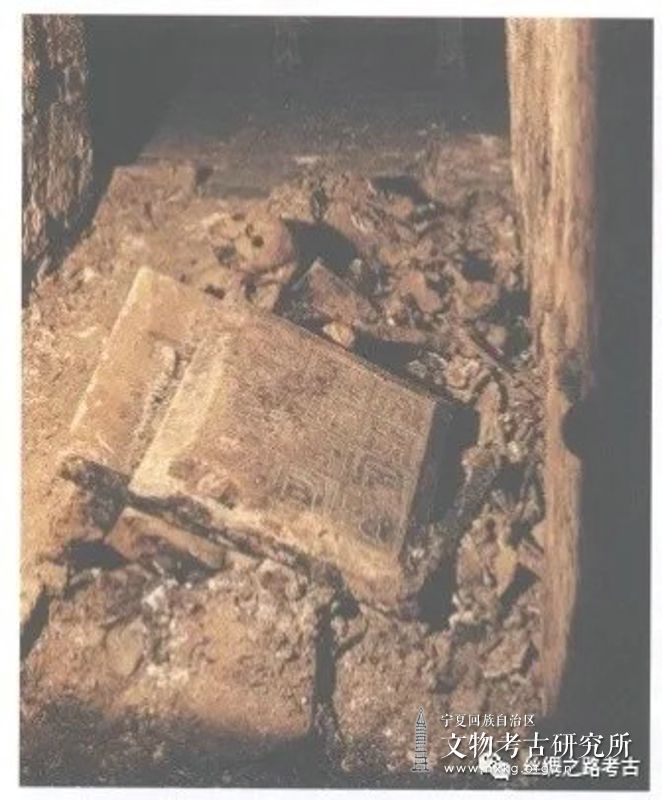

安伽墓墓志旁的人骨(图30),韩康信鉴定为一年龄在50岁以上的男性个体,其种族为高加索人种中亚两河类型或帕米尔——费尔干类型,与墓志中关于安伽的记载相符,应该就是安伽本人的遗骨”65。安伽墓志并未言及安伽夫人,在墓葬中也未发现女性骨骸。安伽墓并未被盗,这说明安伽没有跟他夫人合葬。既然如此,却为何在安伽石重床围屏图像中出现了墓主夫妻二人的形貌?

图30 安伽墓墓志及骨架出土位置

安伽墓墓志旁的人骨(图30),韩康信鉴定为一年龄在50岁以上的男性个体,其种族为高加索人种中亚两河类型或帕米尔——费尔干类型,与墓志中关于安伽的记载相符,应该就是安伽本人的遗骨”65。安伽墓志并未言及安伽夫人,在墓葬中也未发现女性骨骸。安伽墓并未被盗,这说明安伽没有跟他夫人合葬。既然如此,却为何在安伽石重床围屏图像中出现了墓主夫妻二人的形貌?

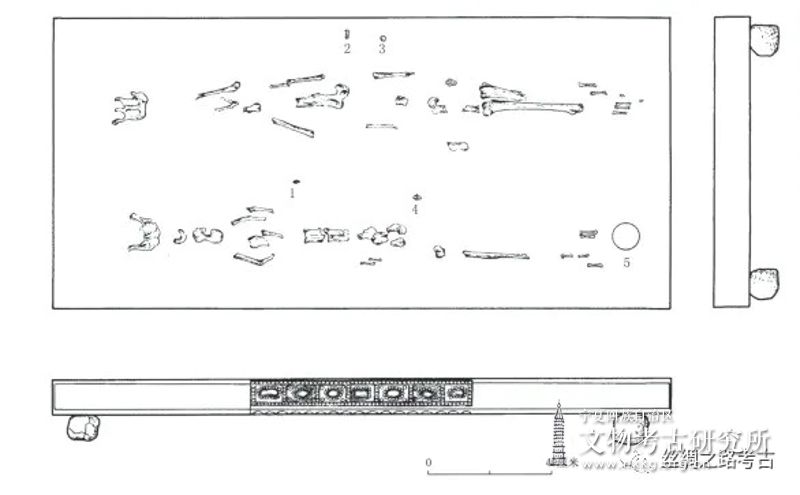

康业墓“围屏石榻上有骨架一具,头西脚东,仰身直肢”66。其墓志文并未言及其夫人67。同样,在康业墓中没有发现墓主夫人骨骸的一点儿蛛丝马迹。

天水石马坪石棺床墓“棺床上有残存木棺痕和人骨痕迹”68。简报没有明示棺床孑遗的人骨是否属于不同个体。该墓出土墓志1件,长、宽各43、厚4.5厘米,纵横各刻方格9行,遗憾的是,出土时志文不清,隐约可见朱砂痕迹69。所以,我们无从判断是否为夫妻合葬。不过,从使用同类石葬具的安伽、康业来看,天水石马坪墓中的石葬具上恐只有墓主的骨骸而已。

史君墓,“骨架散乱于石堂内外。经初步鉴定,出土的骨架有人骨和兽骨,人骨分属两个个体,其中一具为男性,另一具为女性”70(图31)。根据史君墓所出双语墓志中的粟特文部分,可知史君Wirkak死于579年6月18日,其夫人Wiyusī(维耶尉思)死于579年7月15日71。史君夫妇二人的殁日相去不到一月。其墓志中的汉文部分又称,史君夫人康氏大象二年正月廿三日(580年2月23日)合葬72,这时史君夫妇已殁七、八个月。这说明史君夫妇应该是同时下葬该墓的。所以,在史君石堂的图像上出现墓主夫妇也就可以理解。

图31 史君石堂石榻俯视、正视、侧视图及人骨和出土器物分布图

虞弘墓,“不见棺木痕迹和任何木器痕迹,也不见棺钉,再加上此墓早年被盗和破坏,人骨散见于椁内、墓室和椁座盖板下,似乎没有用棺。人骨经鉴定为两具,一男一女,多成碎渣”73(图32)。虞弘墓志和虞弘夫人墓志共出,说明该墓是虞弘夫妇合葬墓。虞弘墓志云:“春秋五十九,薨于并第。以开皇十二年(592)十一月十八日葬于唐叔虞坟东三里。”74据此并不能断定虞弘薨于开皇十二年。明万历《太原府志》记载:唐叔虞墓在县西南十五里75。即,今太原市晋源区王郭村西76。虞弘墓位于太原市晋源区王郭村村南。综上可知,开皇十二年虞弘所葬墓穴便是今之虞弘墓。该墓所出虞弘夫人残墓志可知,虞弘夫人死于“开皇十七年”,次年十一月窆于是墓。这说明开皇十八年,虞弘后人又重开墓穴,将虞弘夫人置于石椁(石堂)之中。显然,石椁是开皇十二年专为虞弘准备的,此刻虞弘夫人尚在人世,所以也就可以理解为何在虞弘石椁的图像中没有虞弘夫人的表现了。

图32 虞弘石椁残存人骨

从上述情况来看,是否可以依照葬具的不同而将此类墓葬夫妻合葬的情况同样分作两类?即,使用围屏石榻(石重床)的墓葬只埋葬墓主(男性),而使用石椁(石堂)的墓葬则墓主夫妇并置于葬具之内。后者的现象说明墓主夫妇是同时下葬或者是重新开启墓室而实现合葬。

从史君和虞弘墓的情况来看,在石葬具图像中出现墓主夫妇的画像似可表明墓主下葬时,墓主夫人也已亡殁。据此,则上述安伽、康业、天水石马坪等墓葬,在墓主下葬时,其夫人也已亡殁。如此,便随之存在两个问题。其一,既然墓主夫人也已亡殁,为何不将其骨骸合窆于墓主墓穴之中?其二,既然不与墓主夫人骨骸同穴合窆,却为何又要在石葬具的图像中来表现墓主夫人?

从婚姻情况来看,粟特人实行内婚制。据统计,除了有三例之外,所有已知的唐朝前期粟特人的婚姻资料,都表明是内部通婚77。此乃种族文化使然。这说明安伽等粟特裔贵族的夫人为粟特种族的可能性极大,亦即其宗教信仰应与墓主同为祆教。

安伽墓两道封门砖完好,其《报告》亦称“发掘时所见基本反映了当时安葬的情况”,这都说明安伽墓并未被盗。人类学鉴定表明,在安伽墓甬道中堆放的人骨,无论在其性别、年龄及种族特性方面都和出土墓志的记载相符,这些人骨应该属于墓主安伽本人而非其他。更为重要的是,骨骼呈现单个游离状态,证明这些骨骼安置在甬道时,已经没有软组织的支持78。这意味着人骨当如《报告》所言为二次葬,并非是在甬道中焚烧所致。综上,看来确是将天葬后的安伽人骨取来,再于墓志处举行突厥烧葬。而在此之前,已在墓室有了一次烧物的行为79。这说明在这批粟特裔政教首脑中,仍存在天葬的行为。由此视之,我们并不能轻易排除墓主夫人早已在他处天葬的可能。

这一点可从史君石堂中,对史君夫妇尸体的不同处理方式可证。史君胸腔、腹部全有水银,这是对其尸骸进行防腐处理后的结果。琐罗亚斯德教徒的殡葬方式,似乎一如以往两个王朝一样,即普遍采用天葬,但王族例外,他们仍继续把遗体防腐后,置于陵墓中80。可知北周政权是以对待王族的葬俗来安葬史君的,如同我们在康业墓中见到的那样。墓志载康业“其先康居国王之苗裔也”81,即康业是康居国王的后裔,自属于王族之列。而安伽、史君等粟特裔皆为北朝本种落的政教首领,在北朝本种落的地位恰可比拟于上述王者、显贵或首领人物82。但是,同样的尸体防腐方式却未见于同样置于石堂之中的史君夫人。这说明在丧葬中很可能是区别对待史君夫妇的。因此,我们也就不能排除采取围屏石榻(石重床)葬式的粟特裔贵族墓葬,其墓主夫人另择他处天葬的可能,而且很可能是她们要早于其夫君而亡。如此,待其夫君亡故,其骨殖恐已天葬而踪迹无存了。

从墓志来看,入唐粟特裔确实存在天葬的行为。如,康杴,“以显庆元年二月十八日先天而逝,春秋六十有五。夫人曹氏,……以永隆二年六月一日终于私第,春秋七十有五。还以其年八月六日改祔于邙山”83。“改祔”二字似可说明曹氏殁后起初并不葬于北邙夫君康杴墓穴,而其殁时距改祔康杴墓穴仅两个月零五天。这种状况很可能说明曹氏殁后首先是采用了天葬的形式处理尸骸。前引《龙润墓志》载,永徽四年九月十日,龙润薨于安仁坊之第后,“潜灵殡室,待吉邀时。永徽六年二月廿日,附身附椁,必诚必信,送终礼备,与夫人何氏,合葬于并州城北廿里井谷村东义井村北”。中土虽有将尸体暂厝的习俗,但龙润身为萨宝府长史,自当崇信祆教。由此种族文化视之,所谓“潜灵殡室”很可能便是为龙润举行天葬葬仪之后,再收其骨殖暂厝一处、择时合葬(二次葬)。于此,亦可知入唐祆教徒暂厝天葬所剩骨殖之处亦可称作“殡室”。

图33 盐池窨子梁M3平剖面图

图34 窨子梁墓地平面图

宁夏盐池窨子梁墓地M3(图33)所出墓志载,“大周……都尉何府君墓志之铭并序”、“君□□□□□□大夏月氏人也。……粤以久视元年九月七日,终于鲁州□鲁县□□里私第,君春秋八十有五。以其月廿八日,迁窆于□城东石窟原,礼也”84。可知该墓墓主何府君为昭武九姓之一的何国人后裔85,即粟特裔。何府君“殁”后仅11天便迁窆,则此处的“迁窆”应可说明在此举之前有天葬的行为。

窨子梁墓地六座唐墓皆为依山开凿的平底墓道石室墓,皆为石棺床,被盗严重。这六座墓的墓葬形制、墓室结构基本一致,它们排列有序(图34),显然是同一族属的墓葬86,即粟特何国人后裔的家族墓地。这六座墓中有单人葬、双人葬,还有多人聚葬于一室的现象,M4葬尸骨四具,M5尸骨多达十余具,应是一种聚族而葬的现象。在葬俗方面,除M1使用木棺之外,其余各墓均未发现葬具。其中M4、5、6内的尸骨直接陈放在石棺床上或壁龛内,M6后龛头西脚东并置二尸骨。

窨子梁墓地地处唐代六胡州之一的鲁州辖境,墓地的实际环境及“石窟原”的地名则表明该粟特裔有意选择岩穴式的石制坟墓为其最后归宿,这除了避免天葬后的遗骸与兽类接触、不玷污雨不带水87之外,恐还与沿袭了古代伊朗王族和贵族的丧葬传统88有关。正如玛丽·博伊斯指出的那样,从居鲁士开始,阿契美尼德王朝及其后的安息、萨珊王朝,国王以下的显贵所筑石室主要是为曝尸之后的瘞骨之用89。

另,据悉,1949年以后,在郑州某地尚有翟姓村民,死后将尸体露天置于野外某处的习俗90。翟姓为粟特裔,可能来自伐地或戊地91。因此,我们不能轻易排除此乃天葬习俗的孑遗。

六、随葬品与石棺床图像组合

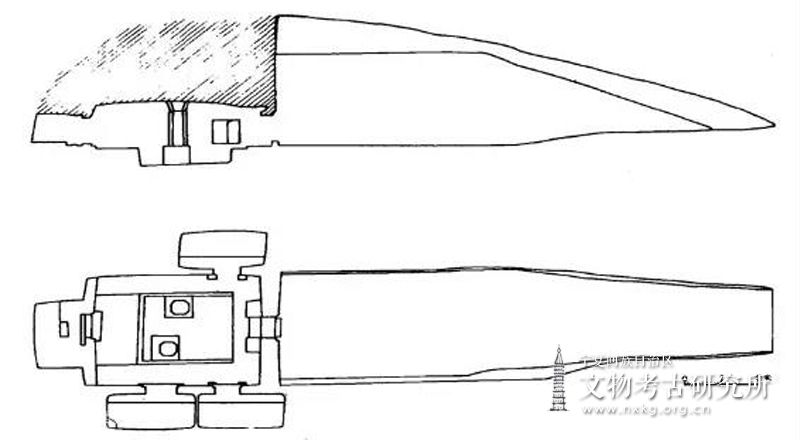

在石马坪石棺床墓中,与石棺床同出的随葬器物有坐部伎乐俑5件,鸡首壶1件,烛台1件,金钗1件,石枕1件,铜镜1件,墓志1件。

其中坐部伎乐俑分成南二北三两列置于石棺床前的墓室地面,与后者壸门内的6位坐部伎(图35)共同构成伎乐的场景。鸡首壶(图36)、烛台(图37)一南一北置于坐部伎乐俑内侧的石棺床前。铜镜、金钗、石枕则散落于石棺床之上,很显然是墓主使用、佩戴之物。

图35 天水石马坪石棺床壸门坐部伎与随葬乐伎俑

图36 鸡首壶

图37 烛台

随葬品中的坐部伎乐俑、鸡首壶、烛台以及石榻壸门内的坐部乐伎共同构成一个怎样的场景?

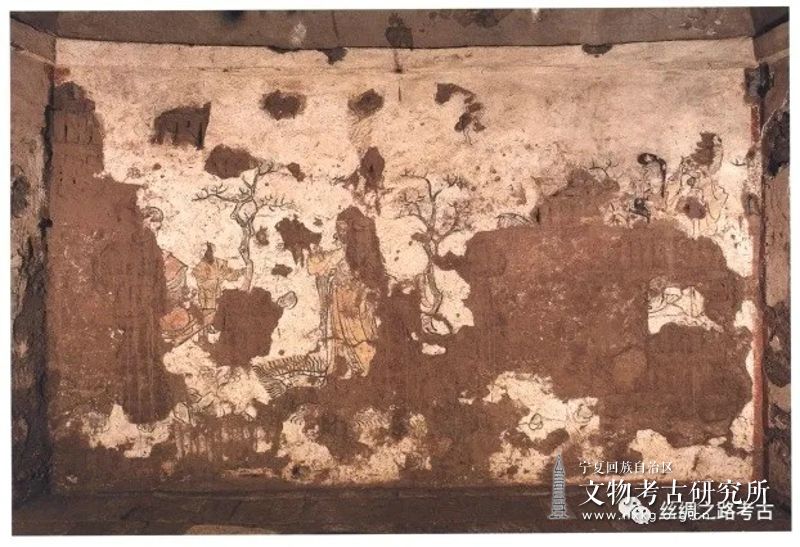

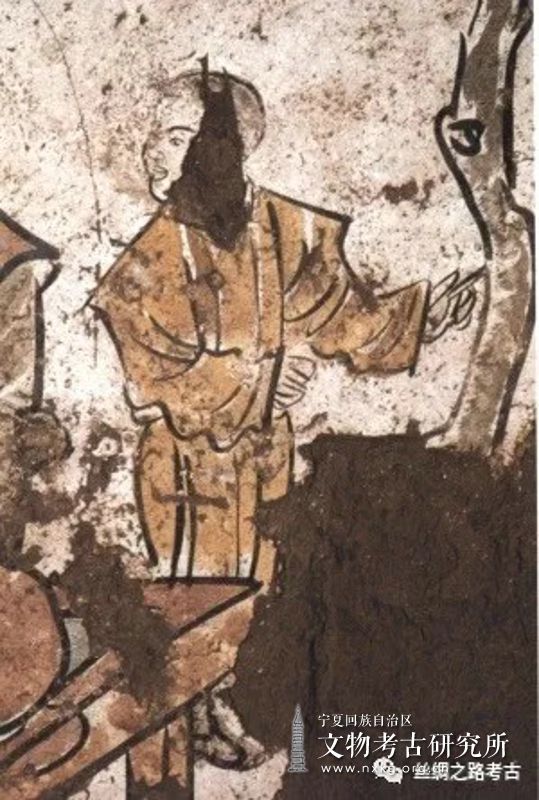

石马坪石棺床背屏9中有一位一手伸进大缸,一手持盛酒器的胡人,手中所持器物由于原报告不清,无法辨认。经这次仔细观察,清晰见到这位胡人所持的是一件细颈盘口壶,盘口较宽,颈部较细长(图38)。这表明盘口壶为酒器。

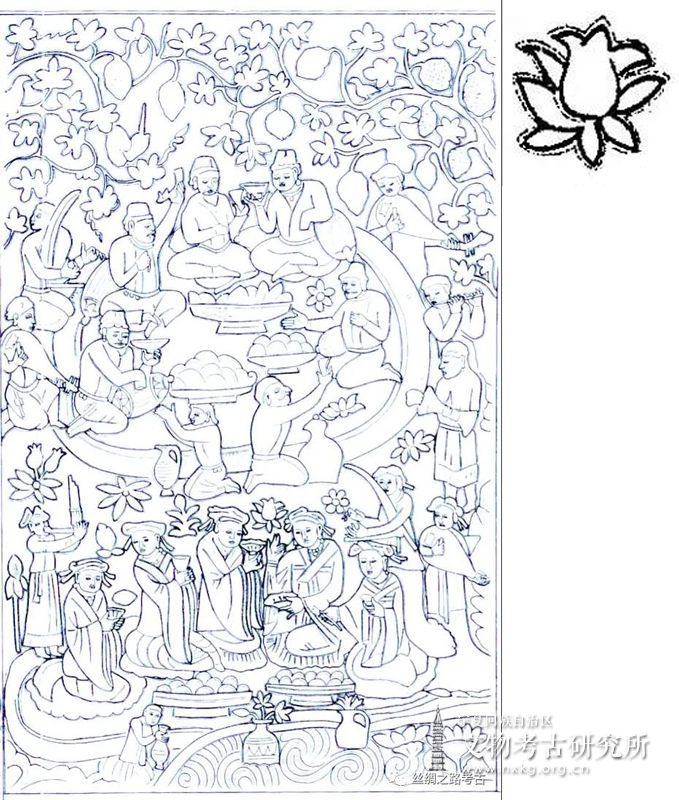

我们不妨先来分析一下虞弘石堂椁座浮雕第5幅下部歌舞场景的图像元素(图39)。在该图像的中部为一跳胡旋舞的舞者,其左右两侧为6位坐部乐伎。舞者的身后放置一果盘,其前放置一盏灯——该灯被忽视而不见报道于考古报告中。同时,在画面的右侧放置一个大得有些不合比例的酒器。可见,伎乐、胡旋舞、灯、酒具是跳胡旋舞的几个因素。

与虞弘石堂上述灯具相类的图像尚见于史君石堂N2夫妇宴乐场面之中(图40)。在该场景中,乐伎与墓主夫妇同被安排在石屏上部的亭榭之中。在图像的下部,右侧为水池,左侧可见一胡旋舞者,其身前地面放置一灯具,其身后地面则依次放置一胡瓶、大型酒器。此二者皆为酒具。

图38 天水石马坪石棺床背屏9修复后正面

图39 虞弘石椁椁壁浮雕第5幅摹本线图及灯具细部

图40 史君石堂N2宴饮图及灯具细部

同样的情况也见于安伽的石棺床图像中。在正面屏风6(图41)的下部中,除了坐部乐伎被替代以3位站立打节拍的人之外,其他元素同样可见。在正面屏风2(图42)的上部图像中,可见二位舞者对舞于一盏树灯的左右。在该图像中同样可见坐部伎,而图像主角所持酒杯则寓示着酒具的存在。灯具的同样出现似乎表明该宴会是在夜晚举办的

图41 安伽石棺床第6幅及灯具局部

图42 安伽石棺床第2幅及灯具局部

上述隋徐敏行墓主夫妇宴乐图中的宴乐观蹴鞠(与胡旋舞有似)也是在夜晚举行。该墓西墙壁画《备骑出行图》中侍者分别持伞、扇和高柄行灯;东墙壁画《徐侍郎夫人出游图》最前列女侍则执宫灯前导。该构图很可能是将宴乐观蹴鞠的灯具在左右两壁表现,由此可见宴乐图与出行图实际是共同构成一个完整的意蕴。

唐代诗歌的描述支持了这个判断。李端《胡腾儿一作歌》云:

扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏。

醉却东倾又西倒,双靴柔弱满灯前。

环行急蹴皆应节,反手叉腰如却月。92

这表明是在夜灯之下表演胡腾舞的。又刘言史《王中丞宅夜观舞胡腾》云:

石国胡儿人见少,蹲舞尊前急如鸟。

织成蕃帽虚顶尖,细氎胡衫双袖小。

手中抛下蒲萄盏,西顾忽思乡路远。

跳身转毂宝带鸣,弄脚缤纷锦靴软。

四座无言皆瞪目,横笛琵琶遍头促。

乱腾新毯雪朱毛,傍拂轻花下红烛。

酒阑舞罢丝管绝,木槿花西见残月。93

该诗的题目即点明夜观胡腾舞,诗中又有“红烛”、“残月”,可证当时胡腾舞表演多在夜晚,此处的“红烛”便是上述安伽墓石棺床中6屏下、史君墓石堂N2和虞弘墓椁壁画第5幅,以及天水石马坪隋墓中的烛台。

结合文献及图像,可知上述场景表现的都是夜晚的宴乐,恐怕应称为“夜宴”为宜。此恐与在夜幕中的灯烛光下举行的歌舞更为聚焦,即在周围夜幕的衬托下更易于突显出欢歌宴饮的热烈气氛。

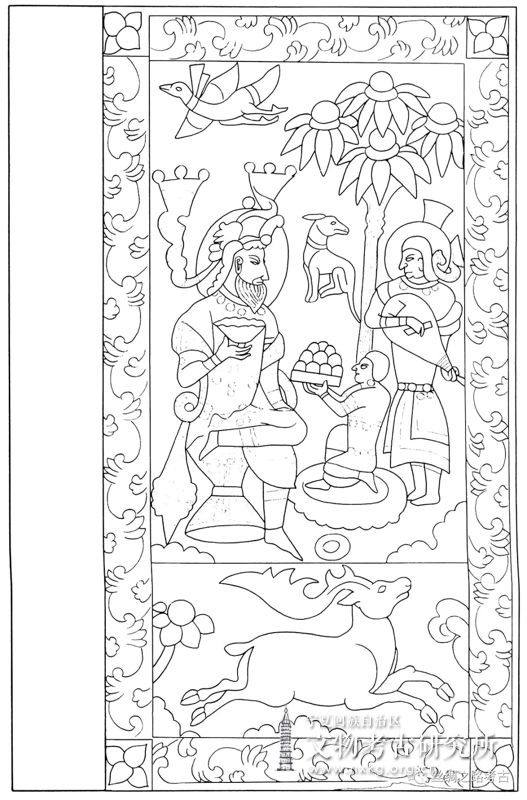

这批石葬具图像中,还有一种场景,除了舞者之外,其他元素与上述“夜宴”同。因为灯具的出现,此类场景犹如教会野餐,或仍可称之为“夜宴”94。如,史君石堂N4宴饮图95(图43)以及波士顿美术馆所藏安阳石棺床“园林宴饮”石屏(图44),二者的场景皆置于葡萄架下。在前者图像的上半部分可见宴饮、伎乐、酒具等元素,图像下半部分同样可见伎乐、酒具。在这两部分之间可见地面摆放一灯具。在该场景中,没有出现胡旋舞者。相同的元素也见于后者图像中,只不过灯具置于该图像下部的中间部位。

图43 史君石堂N4宴饮图及灯具细部

图44波士顿美术馆藏安阳石棺床园林宴饮图及灯具细部

石马坪墓葬中的墓室地面随葬品与石棺床前档壸门的伎乐共同构成上述的夜宴场景,唯在该场景中缺失了一位胡旋舞者。此与史君石堂N4宴饮图及波士顿美术馆藏安阳石棺床园林宴饮图构图同。但若从夜宴场景构图的完整性来看,也不能轻易排除当初下葬时随葬品中有胡旋舞者的表现,只是该随葬品以其他易腐材质制成,因保存不佳而消逝。

当然,还有一部分歌舞的场景,因为没有灯具元素的出现而无法判定其时间是否为夜晚,此类场景则仍以“宴乐”名之即可。

七、余 论

石马坪石棺床与同类墓葬的葬具图像表现出某种共性。如,石马坪石棺床的风格与安伽石棺床类似。除了二者的形制基本相同以外,图像上也有密切的联系,如安伽石棺床“后屏之三”刻一歇山顶的房屋内两人坐在榻上交谈,房屋前有流水与桥,这一画像与天水石马坪“屏风6”的图像比较接近;安伽石棺床“右侧屏之一”的射猎画像也见于石马坪石棺床“屏风11”;石马坪石棺床“屏风1”下部的画像与虞弘石棺西壁南部内面画像以及傅家第二石图像类似。这些图像之间的相似性可以证明,北朝前后有一些具有鲜明粟特文化色彩的粉本在汉地流传使用96。

除了上述场景的类似之外,天水石马坪“屏风6”还与史君石堂N2、W2场景同。同时,我们还注意到史君石堂N2、W2图像中尚出现一幼儿。同样幼儿的场景也可见于石马坪“屏风3”,在后者中一妇人携一幼儿在亭台中,而史君石堂N2左侧侍者怀抱一有失比例的婴孩(图45),其W2(图46)则一男性(墓主)怀抱幼孩与妻子宴坐于亭榭之中,W2中的幼儿很可能是墓主史君灵魂的化身妲厄娜97。在史君石堂E2中,亦可见二小侍童前后伴随史君夫妇于钦瓦特桥的最前端(图47)。

图45 史君石堂N2图像

图46 史君石堂W2图像

图47 史君石堂东面E1-E3

石马坪石棺床“屏风9”槽酿图的内容与虞弘石堂椁座浮雕第二幅内容同,二者皆意在以酒神再生的方式表现墓主亡灵的再生98。从虞弘石堂来看,槽酿图是粟特裔石葬具在隋代新出现的内容,可知石马坪石棺床的年代应与虞弘墓相当。

同样地,在这批石葬具图像中,所谓墓主坐于筌蹄之上的图像见于山东青州傅家画像石第二石(图48)、吉美石重床背屏第四石(图49)、虞弘墓石堂椁壁浮雕之八(图50)以及石马坪石棺床背屏6中。但是,在上述四者中,又以天水石马坪者构图最为草率,似是表明该图像为此类葬具构图一必须元素而不得不表现。这应该是该墓时代要晚于其余三者的表现。换言之,石马坪石棺床墓的年代要晚于虞弘墓。

图48 青州傅家画像石第2石

图49 吉美石重床背屏第4石

图50 虞弘椁壁浮雕第8幅摹本线图

同样地,在这批石葬具图像中,所谓墓主坐于筌蹄之上的图像见于山东青州傅家画像石第二石(图48)、吉美石重床背屏第四石(图49)、虞弘墓石堂椁壁浮雕之八(图50)以及石马坪石棺床背屏6中。但是,在上述四者中,又以天水石马坪者构图最为草率,似是表明该图像为此类葬具构图一必须元素而不得不表现。这应该是该墓时代要晚于其余三者的表现。换言之,石马坪石棺床墓的年代要晚于虞弘墓。

此外,这里尚有两点需要注意的。其一,其背屏11刻画的是狩猎题材,画面中山林沟壑,上首有一身披甲,头戴盔,手提戟的男子,骑马似乎在山林中寻觅猎物。中部则有一身着紧身短袖的男子,正拉弓射向迎面扑来的老虎。下部也有一男子,正在山谷口拉弓射箭追赶逃跑的鹿。从背屏图像“宴乐(夜宴)+出行”的构图原则看,背屏11上首身披甲,头戴盔,手提戟的男子,应该便是墓主的画像。而从戟在此类葬具图像中的意义来看99,该“戟”很可能表示墓主战将的身份。

其二,石马坪石棺床墓墓底铺地砖下垫一层厚约1厘米的沙土,沙土下复有一层厚约2厘米的木炭。这显然是有意的埋葬行为。同样对墓室地面进行特殊处理的还有唐魏博节度使何弘敬墓。

何弘敬是一粟特裔已无可疑100,其墓葬结构比较特殊,其墓室位于距现地表6米深的沙水中,砖墙内有四根横断面呈八棱形的石柱。墓室地面是一层平铺的石板,石板长度不等,厚约20厘米。其下压叠了两层厚木板,板长约8米,宽30-40厘米,厚20厘米,均东西向并排拼成,相互挤得很紧,劈开缺口或撬动木板,有浓烈的松节油气味,可能铺好木板后用松香灌注。木板下是砖砌的圆形基址101。

何弘敬墓葬的特殊建筑方式与其种族文化有关。其圆形墓室铺以石板以及特意涂松香的木板,共同置于距现地表6米深的沙地之上,显然跟防止尸体污染土壤的习俗有关,是一种有意识的建筑行为。石马坪石棺床墓对墓底的处理跟何弘敬墓有异曲同工之妙。

总之,天水石马坪石棺床墓很可能建筑于隋大业年间。其情况进一步说明石棺床屏风上的图像是跟同时期的壁画墓建制同步的,是对后者的浓缩和变形的表现,惟在适当之处添加墓主种族文化的标签。从该墓例可知,墓葬壁画、随葬品和葬具图像三者之间是如何巧妙地转换、交融,共同表达墓葬规划的意愿。天水石马坪石棺床墓的案例提醒我们应该从更为广阔的视野思考墓葬制度,而非一如既往地将墓葬建制分割成若干孤立的单元、甚或元素进行研究;否则,所得的学术研判便易于陷入片面、误解的境地。

编者案:本文原载于荣新江、罗丰主编《粟特人在中国:考古发现与出土文献的新印证》,北京:科学出版社,2016年,页462-495;修订后收入《中古中国祆教信仰与丧葬》,上海古籍出版社,2019年。编辑推文时略有改动,注释省略,引用请据原文。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 王洋洋

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com