(南开大学历史学院 沈琛)

敦煌藏经洞中所留存的古藏文文献以《十万颂般若经》和《无量寿宗要经》数量最多,是吐蕃统治敦煌时期留下的重要的文化遗产。早在上世纪中期拉露(M. Lalou)编制法藏敦煌藏文文献目录时,就开始对藏文《十万颂般若经》的分类以及来源进行专门研究,引起了学界的重视1。她最后完成的《法国国家图书馆藏敦煌藏文文书目录》中对藏文抄经题记的详尽著录成为之后研究的重要史料来源2。其后很长一段时间内,由于无法直接接触藏文文书,学者多是从历史学的角度而非文书学的角度来讨论吐蕃的写经事业。藤枝晃先生结合相关的吐蕃时期汉藏文抄经题记,确定了吐蕃时期敦煌抄经事业的时间起点为826年,奠定了吐蕃抄经事业研究的基本框架3。上山大峻、西岗祖秀、高田时雄等学者也通过对藏文抄经题记和人名资料的研究,进一步加深了学界对这一问题的认识4。

近年来,随着英国、法国所藏敦煌藏文文书的整理出版和国际敦煌学项目(IDP)的推进5,给各国学者接触敦煌藏文文书提供了极大的便利。2013年,大英图书馆的Marta Matko与沙木(Sam van Schaik)在IDP网站上公布了全部英藏藏文写经题记的录文6。2017年,张延清出版《法藏敦煌古藏文抄经题记总录》一书,将法藏藏文抄经题记进行了重新辑录,并翻译为中文7。中国甘肃所藏的敦煌藏文文书数量庞大,原先只有黄文焕先生简略编目8。2011年敦煌研究院编纂的《甘肃藏敦煌藏文文献叙录》出版,汇集了甘肃各地所藏的约6700件敦煌藏文文献的解题目录9。2017年以来,这些文书的图版也逐渐刊布在《甘肃藏敦煌藏文文献》(1-30册)中,目前已经刊布到第21册,为学界提供了新的史料库10。在此基础之上,近年来关于吐蕃敦煌抄经史的研究再度活跃起来,岩尾一史、杜晓峰(Brandon Dotson)、张延清分别通过对于现存藏文写经的文书学分析,将这一问题推进到新的深度和广度11。本文即在利用以往研究成果的基础上,对古藏文《十万颂般若经》写经的范本与来源以及河州在吐蕃佛教史上的地位等问题进行探讨,尚祈方家指正!

一、吐蕃写经事业的历史背景

赤松德赞(Khri srong lde btsan,755-800年在位)执政的8世纪下半叶,佛教在吐蕃确立了官方宗教的地位,得到迅速发展。775年,建立了吐蕃第一座寺院——桑耶寺(Bsam yas),延请天竺的寂护(Śāntarakṣita)等著名僧侣入藏译经传教,开始培养吐蕃本土的僧人。这一时期正是吐蕃占领唐陇右、河西、西域南道之时,领土的扩张也为吐蕃吸收河西、西域的佛教文化提供了条件。786年,吐蕃和平占领佛教重镇敦煌,赤松德赞随即延请禅宗大师摩诃衍入蕃传教,与天竺僧人“同会浄城,互说真宗”,由此引发了顿渐两派之间著名的吐蕃僧诤,成为吐蕃文化史和中印文化交流史上最为璀璨的一章12。

赤松德赞之后的赤德松赞(Khri lde-srong-brtsan,802-815年在位)时期,吐蕃的佛教进一步发展,赤德松赞确立了僧相制度,娘定埃增(Myang Ting nge ’dzin)和勃兰伽云丹(Bran-ka Dpal gyi yon-tan)以钵阐布(dpal chen po)的身份主持朝政13,吐蕃国内的寺院和僧人数量剧增,译经事业得到极大发展。根据《布顿佛教史》的记载,为了解决翻译术语的混乱问题,814年赤德松赞命令梵僧和藏地译师“将大小乘中的所有印度语译成藏语并将厘定的一切法门名义收录在汇编中,同时下令,无论何时,均不得背离已定的教典名词来做翻译,所有人士都必须依此(规定)学习;过去所翻译的,都用新术语做审定,颁布《敕颁翻译名义(大、中、小)三集》”14,大集即今《丹珠尔》中保存的《翻译名义大集》(Bye brag tu rtogs che)15,中集即《法门名义释词二卷》(Sgra sbyor bam po gnyis pa,又译作《声明要领二卷》)16,小集不存。吐蕃历史上著名的厘定文字的工作即肇始于此,并一直延续到赤祖德赞(Khri gtsug lde btsan,又称为Ral pa can,815-841年在位)时期,这一举措不仅为吐蕃佛经翻译事业铺平了道路,也对古典藏文的形成产生了巨大推动作用。

赤祖德赞即位之后,吐蕃佛教进入到鼎盛时期。822-823年,在唐蕃会盟的同时,吐蕃在外交上实现了与回鹘、南诏的会盟,使得吐蕃结束了大规模的对外战争,为吐蕃内部的佛教发展赢得了和平的国际环境17。Or.8210/S.3966《大乘经纂要义》的题记记载18:“壬寅(822)六月大蕃国有赞菩印信,并此十善经本,传流诸州,流行诵读,后八月十六日写毕记。”822年开始吐蕃当局已经下令大规模的抄写汉语佛典,然此佛典在敦煌发现不多,也没有发现平行的藏文写本。

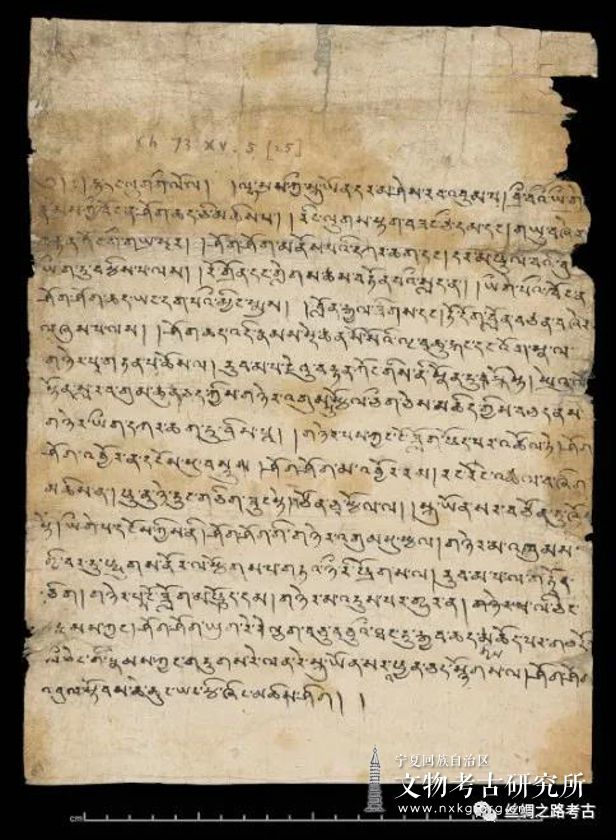

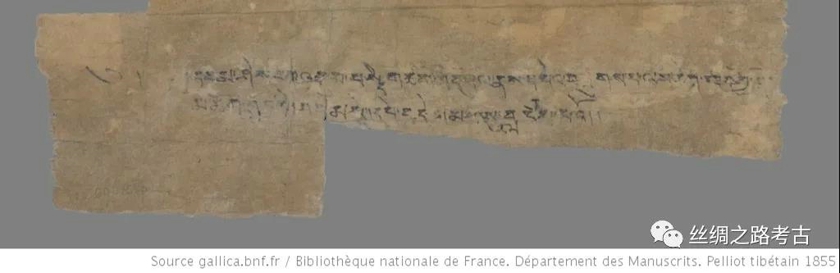

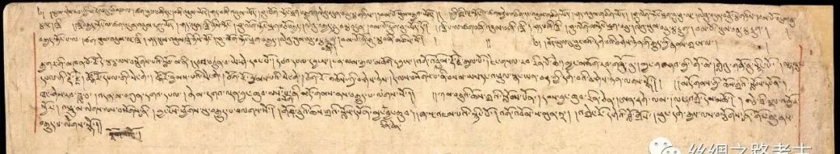

P.t.175

赤祖德赞时期所抄写的佛经主体乃是汉藏文的《十万颂般若波罗蜜多经》(śatasāhasrikā-prajñāpāramitā sūtra,汉译文为《大般若经》)和《无量寿宗要经》(Aparimitayur-nama sūtra),这些写经数以万计,占该时期写经的绝大多数19。吐蕃赞普对《大般若经》的重视可以从P.t.175《赞普兴佛法事愿文》中得到印证20:

……. rje blon thugs dam bzhes the// bod khams yongs kyis dam pa’i chos lhur spyad dar ma// shes rab kyi pha rol du phyin pa la stsogs pa// theg pa ched po’I mdo/ sde gzugs che phra la stsogs pa// dbung mtha rgyas pa klag pa dang/ bshad ching mnyan pa dang/ tsul bzhin bsgom ba la stsog pa rgyas par mdzad pa /

……君臣盟誓曰:“吐蕃全境,勉力奉行正法,《般若经》等大乘经典,无论部类大小,自本部及于边鄙,以诵读、讲说、听闻、修习之方传播弘扬……”。

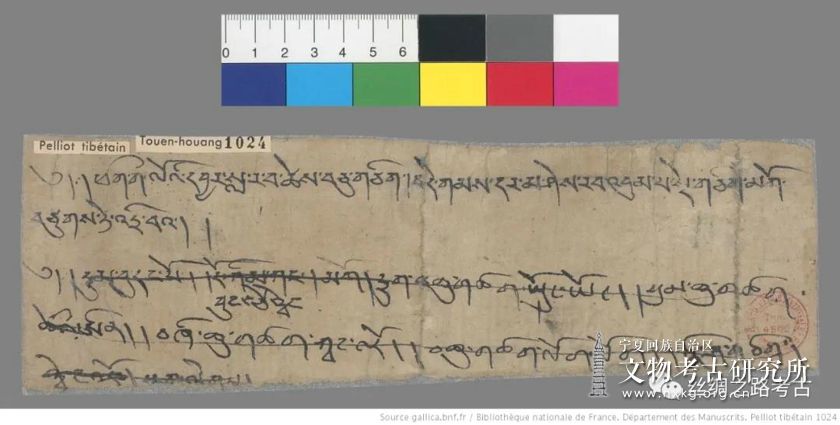

为了抄写这些佛经,吐蕃在敦煌成立了数量众多的经坊(gur),组织敦煌当地的百姓、僧侣等进行系统的抄写、校对,IOL Tib J 1359 (Ch.73.XV.5 [25])《〈大般若经〉写经历》记载:“马年及羊年,抄写天子供养之《大般若经》的写经生分配纸张。”21IOL Tib J 1254(Vol. 56, foll. 73-4, ll. 8-9)《沙州经坊写经记录》对这次写经的记载更为详细:“马年某时,为赞普作回向功德法事,奉诏抄写藏文《大般若经》八部,汉文《大般若经》三部。”22藤枝晃推定此马年为826年,并将其作为敦煌大规模抄写《大般若波罗蜜多经》的开始23。这一事业一直延续到赤祖德赞去世的841年24。

IOL Tib J 1359 (Ch.73.XV.5 [25])

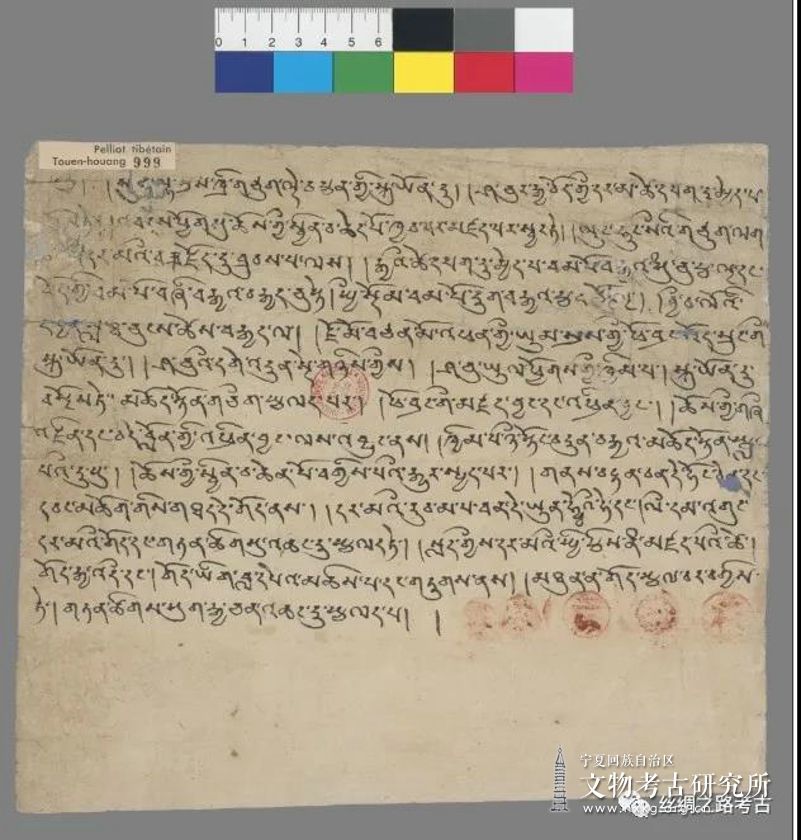

如此大规模的抄经运动,在敦煌乃至吐蕃历史上都是空前绝后的,P.t.999《鼠年(844)龙兴寺取用〈无量寿宗要经〉牒》记录了朗达玛死后的844年吐蕃皇室为了在沙州举行法会,下令从龙兴寺取用赤祖德赞时期抄写的汉文《无量寿宗要经》135卷和藏文《无量寿宗要经》480卷,总计615卷25,可见赤祖德赞时期所抄佛经一直到十几年之后仍然被继续使用。除去在敦煌发现的数以万计的官方写经外,在西藏腹地的卓卡寺(Gro mkhar chos sde dgon)、桑嘎古都寺(Sras mkhar dgu thog dgon)、萨迦寺(Sa skya)以及塔波寺等发现的吐蕃时期的《十万颂般若波罗蜜多经》等藏文写经都是赤祖德赞抄经事业的文化遗产,这些佛经的形制和写经人与敦煌写经高度相似,基本都是源自于敦煌26。敦煌实际上成为吐蕃帝国的抄经工厂,这些佛经又从敦煌流布到吐蕃全境27。

P.t.999

二、敦煌古藏文《十万颂般若经》的分类与来源

《十万颂般若经》全称《十万颂般若波罗蜜多经》,总共三百卷,译者为娘·康巴果恰(Nyang khams pa go cha)、毗卢遮那(Vairocana)、Lce Khyi ’drug、智军(Yes she sde)等人28。对应的汉译本为玄奘译《大般若波罗蜜多经》,是大乘佛教中最为重要、篇幅最长的佛典。敦煌藏文本《十万颂般若经》有梵夹装和卷轴装两种形式,拉露通过对文书形态和写经题记的研究又将梵夹装分为两类,总共有3种类型,岩尾一史和杜晓峰在此基础上进一步归纳了其文书形态。

类型一:法藏编号涵盖P.t.1299–1321,梵夹装贝叶经形式,大小为25×75cm,纸张颜色灰暗,页面中间两个绳孔大小不一,每一叶有15道界栏,每一章末尾多绘以莲花图案。页码较为整齐。抄经人多为吐蕃人,也包括其他种族,但一般只有一个校经人,常写作“大校阅”(zhu chen),也有写经、校经由一人兼任的情况,这组抄经人、校经人群体大多不见于其他佛经题记当中。关于这些抄经的来源,拉露认为是来自于吐蕃中央的桑耶寺或者温江多宫,被运送到敦煌当做抄经范本。杜晓峰则认为是与沙州经坊平行的其他地区的抄经机构抄成,被运到瓜州使用,并非是用作范本29。

类型二:梵夹装,法藏编号涵盖P.t.1322–1493,纸张为米黄色,质感顺滑,经鉴定其纸张材料主要是敦煌纸常用的苎麻。每一叶大小20×70cm,页面中间绳孔大小均等,绘以标准的圆形线圈,每一叶有12-13道界栏。每一章末尾没有图画,页码较为混乱,缺漏很多。写经人多数是敦煌本地的汉人,一般有三到四个校经人,一般写作“一校”、“二校”、“三校”、“再校”等,基本没有出现“大校阅”的用法。这一类型抄本题记非常庞杂,边缘或背面还有许多杂写。很多标记为报废页(ro),一些报废页被裁掉一边或自绳孔剪破。这批写经是在敦煌抄写而成。

类型三:卷轴装,法藏编号涵盖P.t.1494–2063,每一卷由两到三页纸粘成,横向书写。纸张较之敦煌纸要脆薄,且被染成黄色。这些纸张破损严重,许多都被粘上裱糊页,有时整张替换新纸。抄经原纸的材料经鉴定为构树(broussonetia),既不同于敦煌纸所用的苎麻,也不同于吐蕃宫廷用纸的原材料瑞香30。裱糊或替换的新纸则是厚实的苎麻敦煌纸。由此可知这些抄经是在他处抄写之后传到敦煌。

关于这些写经的地点,拉露认为是来自于桑耶寺或者温江多宫。但是这一观点已经被纸张成分测定结果所否定,岩尾一史结合相关题记与汉地卷轴装的文书形式,认为这些佛经被抄写于吐蕃东部汉蕃交界的地区31。滕策(G. Taenzer)通过独立研究指出其中一组藏文佛经是在一个名叫“Thang kar”地方写成,这一地区的民族并非全然是藏人或者汉人32,她所提到佛经基本上都属于卷轴装的《十万颂般若经》,这与岩尾一史的结论不谋而合,但具体地点并不清楚。

这三种类型《十万颂般若经》当中,第二种类型的贝叶经可以确定是在敦煌经坊写成。这里根据相关藏文题记分析一下第一种和第三种类型《十万颂般若经》的来源。这两种类型的写经分别是梵夹装和卷轴装,形式不同。由于第一种类型的纸张并未经过技术分析,因此不能确定其使用了何种原料制造,无法据此与其他佛经比较。但这两种类型的佛经在题记上存在一些共通性。

P.t.1311

首先,有两件佛经的题记是一致的。P.t.1311梵夹装《十万颂般若经》的写经题记为33:

$ // rgya gar gyi mkhan po shag kya pra ba dang su ’dren dra bo de dang lo tsha ba ban de bo ro tsha nas zhus chen bgyis /

$ // ’jaṃs dpal gyis zhus chen bgyis // $ // mon stag mthong gis bris ’og zhus bgyis lags so//

印度堪布释迦光(Śākyaprabha)、天王觉(Surendrabodhi)与大译师比丘毗卢遮那(Vairocana)做了大校阅。

建贝(’Jams dpal)做了大校阅,门悉达通抄后校。

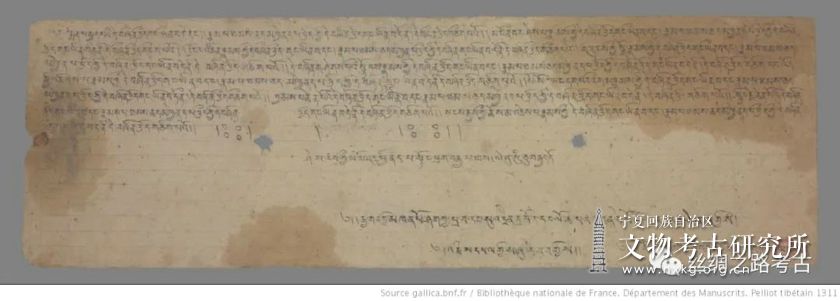

毗卢遮那是这部经的译者,主持吐蕃宫廷译场,拉露据此认为这类佛经抄写于桑耶寺或者温江多宫。杜晓峰指出第一行题记实际上是抄经范本上的题记,第二行题记才是该写本抄经人和校经人的最后题记,其笔迹与第一行明显不同。类似的情况还出现在P.t.1312,其第一行抄经题记中该经的另外一位译者智军(Ye shes sde)作为校阅师出现,第二行才是实际写经人的题记。因此不能据此认为天竺和吐蕃宫廷译师参与该写本的校阅工作,这一写本并不一定是在吐蕃中央抄成34。P.t.1582卷式《十万般若经》末尾也出现了类似的题记35:

// rgya gar gyi mkhan po shag kya pra ba dang / su ren ’dra bo de dang / lo ca pa ban ’de be ro tsa nas zhu chen bgyis //

印度堪布释迦光、天王觉与大译师比丘毗卢遮那做了大校阅。

这是本卷唯一的一条题记,与P.t.1311第一行完全一致。值得注意的是,这条题记被用一条线划掉了。应该是抄经人在抄录了这条题记之后意识到错误,又把这条题记删掉了,却并没有留下实际抄经人和校经人的姓名。张延清认为是以上几位译师都到了敦煌经坊参与校经36,显然背离了事实。如何解释P.t.1311与P.t.1582的这种雷同呢?最有可能的解释是,这两个写本使用了同一抄经范本,而这一范本是来自于吐蕃中央。

P.t.1582

其次,第一类与第三类《十万颂般若经》题记中有一个写经人姓名是重合的。法藏梵夹装写本P.t.1312第21叶背面的写经人为Tshar long Khong rtsan37,英藏卷轴装写本IOL Tib J 1523中的写经人名为Tshar lon Kong rtsan38。这一名字并不常见,且k/kh在古藏文中通用,可以确定这两个名字可以比定为一个,而不是巧合所致。杜晓峰认为这一例孤证难以得出确定的结论,但他提出了两种可能,一是二者的抄写地点是相同的,抑或是该抄经人是在曾经到过两地抄经39。结合上一例证来看,更有可能是Tshar long Khong rtsan在同一地点抄写了这两份不同形制的抄本。

以上两条证据强烈指向一个事实:即第一种类型与第三种类型的《十万颂般若经》的来源是一致的,也就是说在同一地点抄成。所利用的抄经母本是由吐蕃中央传来,而梵夹装写本又被用作敦煌抄经的范本。

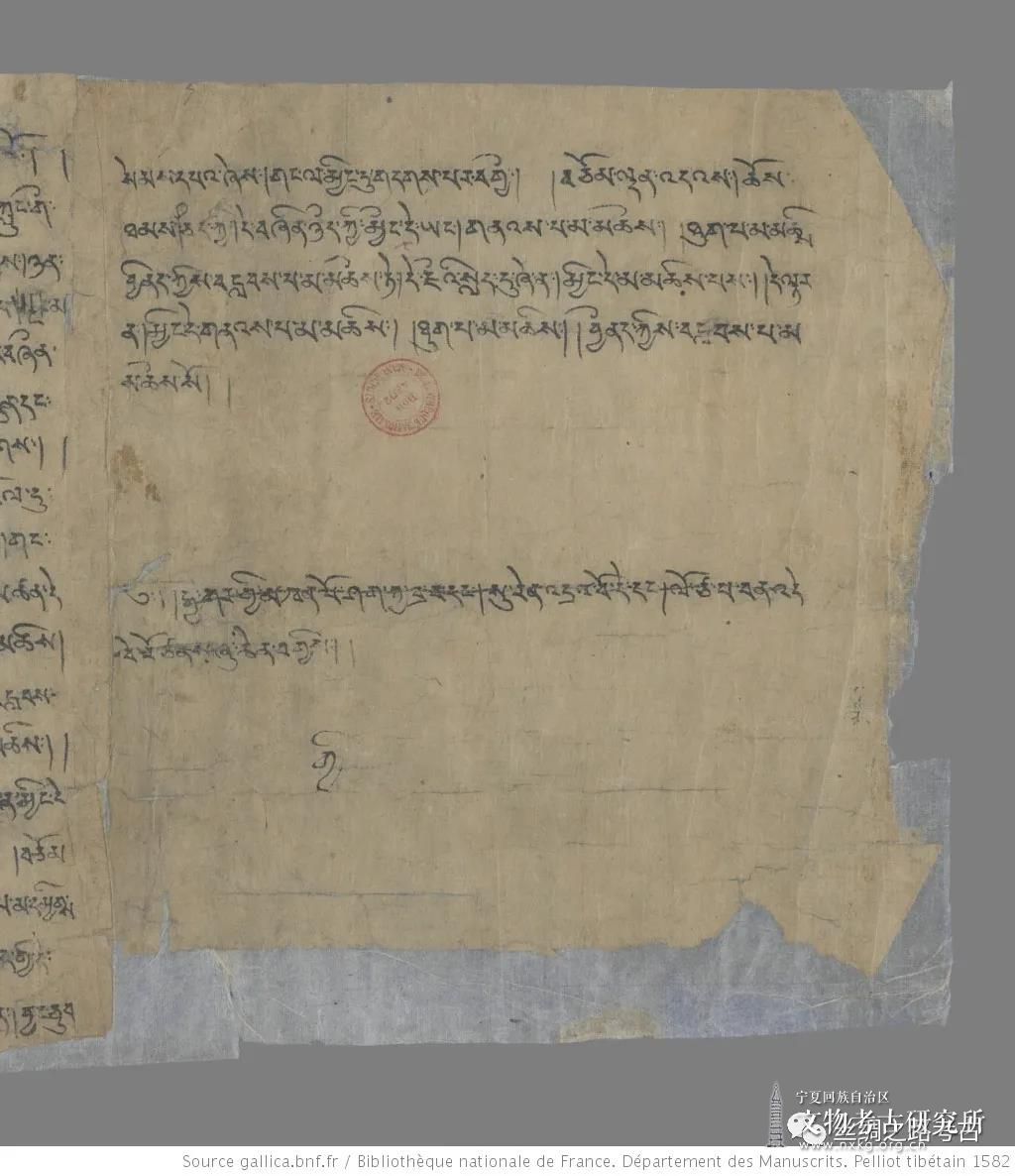

P.t.1855

那么,这两类抄本具体是在什么地方抄成的呢?有两条题记给出了重要的线索。第一件是P.t.1855,属于第一种类型的梵夹装,其背面的题记如下40:

dar ma shes rab ’bum pa sde gchig b[o]d yul nas dpe’ bzhugs pa las reg bzid gyi [nang] mchog blangste / b[-]mste / / dpe bde gams su blangs pa’o / /

在吐蕃的一套《十万颂般若经》的最好的(抄本)被带走[...]范本被带到德甘斯(bde gams)。

岩尾一史推测题记中所说的范本正是卷轴装写经范本,那么就意味着吐蕃写经被带到某处,在彼处制作了卷轴装范本,然后又送到了德甘斯。因此卷轴装的制作地点应该是在吐蕃腹地和德甘斯之间汉蕃文化交流密集的一个吐蕃东部某地41。实际上,这种解释可能是一种误读,题记中并未提到吐蕃与德甘斯之外的第三地,这里说的范本也应当是梵夹装的范本,而不能引申为卷轴装范本,其意思就是写经范本被从吐蕃带到了德甘斯,这应该就是P.t.1855的范本。德甘斯的抄经活动又见于P.t.1024写经题记42:

$ // phag gi lo’i dbyar sla ra ba tshes bcu gjig/ bde gams dar ma shes rab ’bum pa sde gjig mgo gtsugs te ’dri(bri) ba//

猪年孟夏月十一日,在德甘斯开始抄写《十万颂般若经》一部。

敦煌抄经开始于826年(马年),至841年结束,中间的猪年是831年,这应是这件题记的年代,或者再往前推一轮到819年,此时仍然是赤祖德赞在位时期。这里所说的抄写一部《十万颂般若经》应该就是抄写一部范本。

P.t.1024

另一件题记是黄文焕先生著录的一件甘肃藏卷轴装《十万颂般若经》的题记,这一写卷由16页粘成,第8页“背面5、6两行中墨书横写藏文大字”43:

’di nas phreng bzhi po ga cu pa’i dpe las ma byung ste lhag pa myi’ dra nas bzhag/

自此以下四行虽不见于河州人(Ga cu pa)之范本,但不似多余者,故而保留。

杜晓峰征引了这一段题记,但是他将“ga cu”当作“瓜州”(Kwa cu)的对音,并将其作为瓜州曾经有过《般若经》校经点的论据44。那么,“ga cu”是指河州还是瓜州呢?在敦煌古藏文《吐蕃王朝编年史》(一译《大事纪年》)中,吐蕃在760年、763年两年中率兵进攻汉地的ga cu,尤其是在763年“尚野息与尚悉东赞率大军越过凤林铁桥(Bum lIng lcag zam),攻占武胜军(’Bu shIng kun)、秦州(ZIn cu)、河州(Ga cu)等众多汉人城池。”45佐藤长最早将其ga cu比定为河州,遂为定论46。即便是杜晓峰本人的译文中也接受了这一比定47,不知为何在此处却将其误译为“瓜州”。总之,可以确定这里的“ga cu pa”指“河州人”无疑。这段题记提到了“河州人之范本”应该就是该卷轴装《般若经》的范本,由此可知卷轴装的范本是来自于河州!

梵夹装范本是来自于德甘斯,卷轴装范本来自于河州,那么德甘斯与河州是否是指同一地点呢?德甘斯(Bde khams)是德论大区(bde blon khams ched po,khams为“区域”之意)的略写,是吐蕃在唐朝安史之乱后占领的包括陇山以西的沙州、河州在内的河陇新占领区,是一个较大的地理空间48。这一地区在汉文文献中对应的是吐蕃东道节度,又称为“东道军州”,而吐蕃东道节度的军政中心正是河州49。不过吐蕃将其治所从枹罕县迁移到大夏县境内的大夏川,亦即藏文文献中的雅摩塘(Dbyar mo thang,意译为“大夏川”)。因此河州在古藏文文书中又被称为雅摩塘军镇(Dbyar mo thang khrom)50。敦煌藏文文书中经常提到德论会议的召集地为“zha”地,其实就是“大夏”的省称51。大夏川在汉唐属大夏县,位置在今天甘肃省临夏地区广河县的三岔河一带52。

三、河州在吐蕃佛教史上的地位

吐蕃为什么要吐蕃东道节度使驻所置于河州呢?这与河州的战略位置是密切相关的。其一,从交通上来看,唐蕃时期的河州处于双方使者交聘的要道上。《释迦方志》记载:“自汉至唐往印度者,……且依大唐往年使者则有三道。……其东道者从河州西北,度大河上曼天岭,减四百里至鄯州。”53此处的“东道”即指贞观年间开通的唐蕃古道,鄯州以西则至青海,河州处于唐蕃古道的东部延长线上,开元十九年(731),崔琳的和蕃使团路经河州,在河州的灵岩寺(即今炳灵寺)石窟(第148窟)刻下《灵岩寺记》,并保存至今54。吐蕃占领陇右之后,这一驿道仍然继续使用,唐入蕃使吕温、刘元鼎皆曾取道河州大夏川,并写下行纪或诗作。其二,河州境内有凤林铁桥,设有关隘,位于今永靖炳灵寺以西的黄河上,以北为唐陇右节度使驻地鄯州及青海之地,黄河以南为河、渭、兰、秦等陇右诸州,因此凤林桥既是唐蕃使者的重要渡口,也是唐蕃争夺的军事重镇,唐初因关名设凤林县。763年吐蕃占据陇右诸州即是从凤林关出兵,前引《吐蕃王朝编年史》,763年“尚野息、尚悉东赞等人率大军越过凤林铁桥,攻占武胜军、秦州、河州等许多唐人州城”55。767年,吐蕃在已经占领了陇右之后甚至想以凤林关为界。据《册府元龟》56:

大历二年(767)十一月遣其首领论立界,和蕃使薛景仙来朝。景仙奏曰:“臣见吐蕃赞普于延葛川,语臣云‘请以凤林关为界’。帝不答。

不过随着吐蕃在河陇的全面占领,吐蕃为了巩固对于新占领区的统治,进一步将河陇军政中心设置于河州大夏川,进可直逼唐境,退可据守凤林关。凤林关的地位到了宋代仍然非常重要,《宋史·吐蕃传》:“自炳灵寺渡河至青唐四百里,道险地远,缓急声援不相及,一也;羌若断桥塞隘,我虽有百万之师,仓卒不能进,二也。”57所说的正是凤林关的战略地位。其三,河州处于传统的河陇驿道之上,是丝绸之路上的重要一站。河州东北自兰州可至凉州及河西诸州,或西北至鄯州,然后自鄯州可以翻越祁连山的山间河谷到达凉州、甘州58,又或者自吐谷浑经西同到达沙州或者萨毗。这些道路可以方便的连通唐境、吐蕃腹地、河陇乃至西域,不仅是唐蕃官兵、使者、俘囚往来之途,也是各族求法僧和游方僧出入河陇的法宝之路。河州作为吐蕃东道节度的驻扎地一直延续到吐蕃帝国完全瓦解。吐蕃末年论恐热之乱时,论恐热曾与鄯州节度使尚婢婢激战于大夏川。咸通三年(862),吐蕃首领尚延心击杀论恐热,以河、渭二州部落降唐59,“(秦州刺史高)骈收凤林关,以延心为河、渭等州都游弈使”60。河州虽然名义上归唐,但仍然是由吐蕃部落占据。

由于吐蕃宰相常常驻节河州,故吐蕃时期敦煌汉文文献多称河州为“相衙”。长庆二年(822),唐使者刘元鼎入吐蕃会盟,在赞普牙帐会盟之后,返回途中又至河州与吐蕃宰相、东道节度使等大小官员进行再次会盟,《册府元龟》记载:“过河州,元帅尚榻藏,即蕃相尚绮心儿也,馆元鼎于大夏川中,集东节度使、将帅凡百余人,看(置)本国所署盟文于台上,高声晓读。”61此处吐蕃主持会盟者记载颇有龃龉,《旧唐书·吐蕃传》云是尚书令尚绮心儿主事,《新唐书·吐蕃传》云是元帅尚塔藏主事。实际上,吐蕃方面主持会盟的有两人,一是大论尚绮心儿,二是尚榻(塔)藏。元和十五年(820)二人曾共同领兵自河州入侵盐州,“八月,吐蕃营于庆州方渠,大军至河州界。十月,吐蕃节度论三摩及宰相尚塔藏、中书令尚绮心儿共领军约十五万众,围我盐州数重。”62可为明证。尚绮心儿(’Bro Khri-sum-rje Stag-snang)是赤德松赞至赤祖德赞初期的著名吐蕃宰相,见于P.t.1287《吐蕃赞普传记》所附《吐蕃宰相世系表》以及《唐蕃拉萨会盟碑》,在长庆会盟以及之前长期活跃于东境,以大相之尊统辖东境。尚塔藏应是来自于中央的高阶将领,与尚绮心儿一同驻扎河州,统御东节度使(应为论三摩)及将帅百余人。

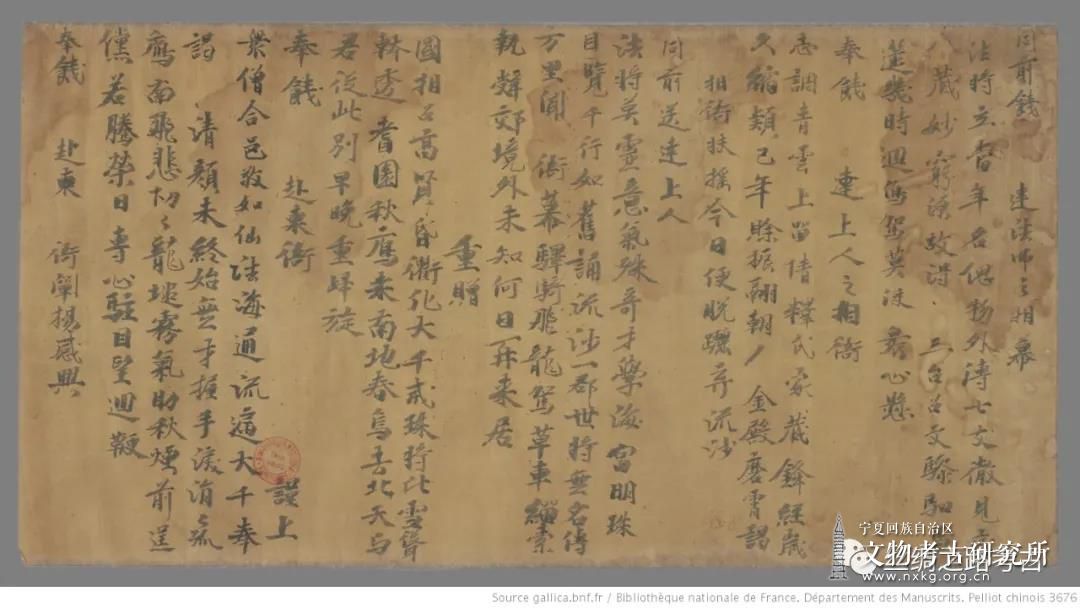

由于河陇是吐蕃最为重要的新占领区和作战前线,因此河州实际上成为吐蕃帝国境内除了赞普牙帐之外的次军政中心。沙州隶属于河州东道节度的下辖的瓜州大行军衙,加之沙州在新占领区汉文化中心的地位,两地间的人员往来较为频繁。而吐蕃佛经文本自宫廷传至河州,再由河州制作范本传至敦煌,这一路线正是吐蕃中央诏令的传递路线。P.3676《饯送达法师之相衙诗抄》正是敦煌诗人为当地达法师赴河州相衙讲道而践行所赋的一组诗篇,印证了吐蕃治下敦煌与河州之间密切的佛教交流63。

P.3676

古代河州最为著名的佛教寺院当属炳灵寺。唐以前称为唐述古寺,5世纪初西秦时期开始凿窟建寺,其后自北朝至隋唐凿窟事业绵延不绝。唐代又对该寺进行整修扩建,建立佛殿,名为灵岩寺,并开凿许多新窟。据学者研究,炳灵寺中9、10、11、12、25、26皆为晚唐时期(756-907年)开凿的最后一批石窟64。此时河州已为吐蕃所占据,这些石窟的开凿者或许与吐蕃相关,这仍然有待于学界的进一步探讨。吐蕃在763年占据河州之后,该寺逐渐被称为炳灵寺,相传为藏语十万弥勒佛寺(Byams pa ’bum gling)音译的省称(即十万佛寺,’Bum gling)65。不过这一说法是近人根据现代藏语推测而来,并无其他证据。任小波近来指出“炳灵”应即古藏文“Bum ling”(即凤林)的音译,bum ling见上引敦煌古藏文文献《吐蕃王朝编年史》,后世文献将其衍作“’Bum gling”66。这一结论是很有见地的。由于凤林关正在炳灵寺之侧,因此吐蕃人将灵岩寺称之为凤林寺。旁证是《续资治通鉴长编》《宋史》《青唐录》等宋代文献均将凤林桥称为“炳灵寺桥”,或云“自炳灵寺渡河”67,“河州渡河至炳灵寺”68,而不称凤林桥。较为合理的解释是吐蕃据唐代西北方音译“凤林”为“bum ling”,宋人对河州地名沿革不甚了解,又据藏语还译为“炳灵”。

P.t.16+IOL Tib J 751

吐蕃占领时期河湟一带的河、鄯、廓三州不仅仅是新占领区的军政中心地带,也是河陇汉人和蕃浑等族的重要移民区域,成为汉藏文化的交汇中心,佛教也得到极大发展。关于吐蕃统治下河州的佛教发展情况,古藏文史料给出了更多的线索。在822年唐蕃长庆会盟之后,吐蕃在雅摩塘军镇(即河州)建立了德噶玉园寺(De ga g.yu tshal)、成立僧伽部落隆重庆祝其事,其事具载于P.t.16+IOL Tib J 751《德噶玉采会盟寺兴修发愿文》(第41叶背第1-2行)69:

yul bkra shIs dbyar mo thang de ga g.yul tsal du blon chen po zhang khrI sum rje dang zhang chen po lha bzang dang bka’ ’khor dang bdag cag las stsogs phas gtsug lag khang brtsIgs//

大论尚绮心儿与大尚腊藏(zhang chen po Lha bzang)、眷属及其吾辈等于吉祥雅摩塘之德噶玉采修建祖拉康。

这里的“大论尚绮心儿与大尚腊藏”是主持建寺的关键人物,尚腊藏(zhang Lha bzang)应即前文中与尚绮心儿一同领衔唐蕃河州会盟的尚塔(榻)藏。这一件发愿文很有可能也是在河州创作,最后传到敦煌保存下来,可与河州《十万颂般若经》流向敦煌的史事相呼应,不过这还有待于对该文书的纸质检测才能确定。传统藏文史书记载,唐蕃会盟之后在 Gong bu me ru建立寺院,与该发愿文所指为一事,以前并不清楚Gong bu me ru的位置70,现在可以确定是在河州境内。

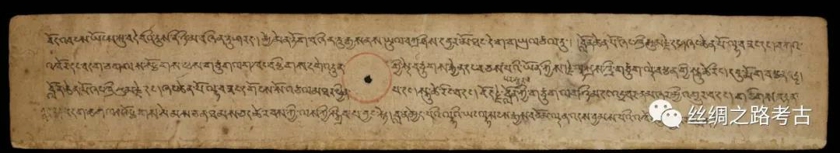

IOL Tib J 689(Ch.00212)v

10世纪写成的敦煌藏文贝叶式文书IOL Tib J 689(Ch.00212)v《吐蕃出现的善知识之谱系》记述了吐蕃本土(桑耶寺与大昭寺,12人)以及朵甘斯(Mdo gams,3人)、甘州(Kam cu,5人)、河州(Go cu,5人)等地的著名佛教徒名籍,这份名籍提到了赤松德赞时期第一位吐蕃僧人韦·赛囊(Sba Sal snang,法名Sba bcun Ye shes Dbang po)、刺杀朗达玛的僧人拉隆贝吉多吉(Lha lung Dpal gyi rdo rle)、9世纪上半叶的朵甘斯名僧南甘丹绛曲(Nem Dga’ ldan byang chub)。托玛斯(F. W. Thomas)最早刊布了这件文书71,于伯赫(H. Uebach)对其进行了详尽研究72,今节引如下73:

$ /:/ bod yul du byung ba’i dge ba’i bshes nyen gi rgyud kyi rnams grangs la// rgya gar gi mkhan po bo de sva dva las bstsogs pa’i slob ma ni…/ gog cu’i chos gra’i slos dpon myang rin cen byang chub// zha snga ’jam pa’i snying po/ ’go ’bom sa mun tra// ’greng ro dge’i blo gros/ phung dge rgyas las brtsogs pa ni gong bu nas brgyud pa lags sho//

吐蕃出现的善知识之谱系,天竺堪布寂护等人之弟子如下:……河州佛寺之阿阇梨有:娘·仁钦强曲(Myang Rin cen byang chub)、夏俄·建贝宁波(Zha snga ’Jam pa’i snying po)、吾布·萨门特拉(’Go ’bom Sa mun tra)、正若·革洛照(’Greng ro Dge’i blo gros)、彭革甲(Phung dge rgyas)等人,系来自于Gong bu之谱系。

文书中原先写作“gog cu”,但后加字“g”又被横线删掉了,因此是“go cu”。在敦煌古藏文文书中,“gog cu”或“kog cu”是指廓州,而河州多写作“ga cu”。托玛斯推测这里的“go cu”可能是指河州而言74。于伯赫指出这里的Gong bu与藏文史籍中提到的庆祝唐蕃会盟的德噶玉园寺的建立地点Gong bu rme ru应是一处,但无法确定其位置75。现在已经知道德噶玉园寺位于河州,因此可以确证托玛斯的推定是正确的。河州有5名阿阇梨跻身于此名单当中,体现了河州佛教的繁荣程度。另一个值得注意的点是,河州五个阿阇梨当中一人为正若·革洛照(’Greng ro Dge’i blo gros),托玛斯指出’Greng ro姓无疑是来自吐蕃安多一带的’Greng部族76。乌瑞则认为这一姓氏可能是出自于吐蕃东北部的孙波(Sum pa)部族,因孙波部队驻扎之故,这一姓氏在米兰遗址出土的古藏文文书中也较为常见77,乌瑞的这一看法是正确的。由于地理之便,孙波茹与吐谷浑部队是吐蕃进攻河湟诸州的主力,占领河湟之后大量孙波部族迁居当地,这应该就是河州正若氏僧人的来源。第一类敦煌藏文《十万颂般若经》P.t.1312第36叶的校经人中有一人名为“正若·德拉玛悉结”(’Greng ro Dra ma skye)78,虽然与正若·革洛照并非一人,但应是来自同一部族。’Greng ro这一姓氏不见于敦煌当地所抄写的第二类《十万颂般若经》题记当中,仅在河州所抄的第一类《十万颂般若经》当中出现,可知河州寺院的’Greng ro姓僧人参与了当地的抄经事业。河州原先属于唐境,后来为吐蕃东道节度治所,又为汉藏移民汇聚之地,其佛教文化很自然的具有了蕃汉融合的特色,因此吐蕃式的梵夹装和汉式卷轴装都在当地得到使用。

进一步推论的话,河州的抄经中心很有可能是在新建立不久的德噶玉园寺,至少德噶玉园寺应当是河州的抄经寺院之一。822-823年吐蕃与唐朝会盟之后,建立德噶玉园寺,正式确立和平发展与大兴佛教的国策。河州由吐蕃前线的军事司令部,一变而为吐蕃抄经的重要场所,此后大量僧人往来于河州与沙州,吐蕃宫廷写经运到河州,河州范本传至敦煌,敦煌经坊批量抄写的经本又传至帝国全境,由此建立起了完整的经本流通网络。见证了唐蕃和平与佛教发展的德噶玉园寺已然不存,敦煌留存下来的河州经本更当视为弥足珍贵的历史缩影!

结 论

通过以上分析,我们可以得出以下三点结论:

1. 敦煌古藏文《十万颂般若经》中的第一类梵夹装写本为敦煌当地抄经的范本,乃是来自于德甘斯的治所河州。

2. 敦煌卷轴装《十万颂般若经》同样是来自于河州。

3. 河州的抄经母本是来自于吐蕃宫廷写经,河州的抄经中心有可能是在新建立的德噶玉园寺。

本文完成后,荣新江教授、朱丽双教授、毕波副教授通读全文并提出了许多宝贵的修改意见,谨致谢忱!本文是国家社科基金重大项目“北朝至隋唐民族碑志整理与研究——以胡语和境外汉语碑志为对象”(18ZDA177)阶段性成果。

注释

1 M. Lalou, “Les manuscrits tibétains des grandes prajñāpāramitā trouvés à Touen-houang”, In Silver Jubilee Volume of the Zinbun-Kagaku-Kenkyusho Kyoto University. Kyoto: Zinbun kagaku kenkyusho, 1954, pp. 257–261; idem, “Manuscrits tibétains de la śatasāhasrikā-prajñāpāramitā cachés à Touen-houang”, Journal Asiatique 252, 1964, pp. 479–486.

2 M. Lalou, Inventaire des manuscrits tibétains de Touen-houang conservés àla Bibliothèque nationale (Fonds Pelliot tibétain), 3 vols., Bibliothèquenationale, Paris, 1939, 1950, 1961.

3 藤枝晃《吐蕃支配期の敦煌》,《东方学报》第31期,1961年,199–292页。

4 西岗祖秀《沙州における写经事业——チベッと文〈无量寿宗要经〉の写经を中心として》,《讲座敦煌》6《敦煌胡语文献》,东京:大东出版社,1985年,379-393页;西岗祖秀《ペリオ搜集チベット文无量寿宗要经の写经生·校勘者一览》,《印度学佛教学研究》第33卷第1号,1984年,314-320页;上山大峻《吐蕃の写经事业と敦煌》,《中国都市の历史的研究》,东京:刀水书房,1988年,190-198页;上山大峻《敦煌のチベット字人名资料》,《东アジア古文书の史的研究》,东京:刀水书房,1990年,402-419页;高田时雄《有关吐蕃时期敦煌写经事业的藏文资料》,郝春文主编《敦煌文献论集——纪念敦煌藏经洞发现一百周年国际学术研讨会论文集》,辽宁人民出版社,2001年,635-652页。

5 法藏、英藏敦煌藏文文献图版分别刊布于《法国国家图书馆藏敦煌西域藏文文献》1-16册,上海古籍出版社,2006-2014年;《英国国家图书馆藏敦煌西域藏文文献》1-11册,上古籍出版社,2011-2019年。

6http://idp.bl.uk/database/oo_cat.a4d?shortref=Matko_vanSchaik_2013;random=15506,读取日期2020年3月20日。

7 张延清《法藏敦煌古藏文抄经题记总录》,中国藏学出版社,2017年。此书似乎并未参照拉露的录文,两者可相参照。译文对于藏文姓氏的对音不尽准确,使用时当注意鉴别。

8 黄文焕《河西吐蕃卷式写经目录并后记》,《世界宗教研究》1982年第1期,84-102页;此据卓新平、杨富学主编《中国西北宗教文献·佛教甘肃》卷3,甘肃民族出版社,2012年,333-351页。

9 马德主编《甘肃藏敦煌藏文文献叙录》,甘肃民族出版社,2011年;关于本书的评介,参高田时雄《吐蕃时期的敦煌写经人》,《敦煌吐鲁番研究》第14卷,2014年,137-143页。

10 甘肃省文物局、敦煌研究院编《甘肃藏敦煌藏文文献》1-21册,上海古籍出版社,2017-2018年。

11 Iwao Kazushi, “The Purpose of Sūtra Copying in Dunhuang under the Tibetan Rule”, In Irina Popova and Liu Yi, eds., Dunhuang Studies: Prospects and Problems for the Coming Second Century of Research, St. Petersburg: Slavia, 2012, pp. 102–105; Iwao Kazushi, “On the roll-type Tibetan Śatasāhasrikā prajñāpāramitā sūtra from Dunhuang”, in B. Dotson, Iwao Kazushi, and Tsuguhito Takeuchi eds., Scribes, Texts, and Rituals in Early Tibet and Dunhuang, Wiesbaden, 2013, pp. 111–118; Brandon Dotson, “The Remains of the Dharma: Editing, Rejecting, and Replacing the Buddha's Words in Officially Commissioned Sūtras from Dunhuang, 820s to 840s”, Journal of the International Association of Buddhist Studies, vol. 36/37, 2013/2014(2015), pp. 5-68; 张延清《吐蕃敦煌抄经研究》,民族出版社,2016年。

12 P. Demiéville, Le concile de Lhasa. Une controverse sur le quiétisme entre bouddhistes de l’Inde et de la Chine au VIIIe siècle de l’ ère chrétienne, Paris: Institut des Hautes chinoises, 1952; rep., 1987; 耿升译《吐蕃僧诤记》,兰州:甘肃人民出版社,1984年;上山大峻《增补:敦煌佛教の研究》,京都:法藏馆,2012年,247-338页;Sven Bretfeld, “The ‘Great Debate’ of Bsam yas: Construction and Deconstruction of a Tibetan Buddhist Myth”, Asiatishe Studien/ Etudes Asiatiques: Zieitschrift der Schweizerischen Asiengesellschaft, LVII-1, 2004, pp. 15-56;沈卫荣《西藏文文献中的和尚摩诃衍及其教法:一个创造出来的传统》,《新史学》第16卷第1期,2005年,第1-50页。

13 张延清《吐蕃钵阐布考》,《历史研究》2011年第5期,159-166页;陈楠《吐蕃职官制度考论》,《中国藏学》1988年第2期 ,94-95页;H. Richardson, “Great Monk Ministers of Tibetan Kingdom”, in High Peaks, Pure Earth: Collected Writings on Tibetan History and Culture, London: Serindia Publications, 1998, pp. 140-148。

14 G. Uray, “Contributions to the Date of the Vyutpatti-Treatises”, AOH, XLIII-1, 1989, pp. 1-21;张广达《九世纪初颁布〈翻译名义大集〉》,《周一良先生八十生日纪念论文集》,中国社会科学出版社,1993年,146-165页。

15 榊亮三郎《(梵藏蕃和四译对校)翻译名义大集》(Mahābyutpatti),东京:华宇出版社,1916年。

16 Mie Ishikawa, A Critical Edition of the Sgra Sbyor Bam Po Gnyis pa, An Old and Basic Commentary on the Mahāvyupatti, The Toyo Bunko, 1900;石川美惠《二卷本译语释》,东京:东洋文库,1993年;西藏博物馆整理《声明要领二卷》(藏文),民族出版社,2003年;Cristina Scherrer-Schaub, “Enacting Words. A Diplomatic Analysis of the Imperial Decrees (bkas bcad) and their Application in the sGra sbyor bam po gñis pa Tradition”, Journal of the International Association for Buddhist Studies 25(1-2), 2002, pp. 263-340。

17 岩尾一史《古代チベット帝国の外交と三国同盟》,《东洋史研究》第72卷第4号,2014年,1-33页。

18 张延清将S.4117《壬寅年三月二十九日再勘写经人及校字人数》、S.3240《壬寅年六月廿日配经历并七月十六日配纸历》、P.4779《佛经目记勘对人姓名》等文书也比定为822年的写经文书,见《吐蕃敦煌抄经研究》,74-77页。实际上,这三件文书是1002年归义军时期的文书,并非是822年,参土肥义和《归义军节度使の敦煌支配》,《讲座敦煌》2《敦煌の历史》,东京:大东出版社,1980年,294页。

19 关于藏文《十万颂般若波罗密多经》、《无量寿宗要经》的数量统计,请参Sam van Schaik, “The Tibetan Dunhuang Manuscripts in China”, BSOAS, 65, 2002, pp.129-139;黄维忠《8-9 世纪藏文发愿文研究———以敦煌藏文发愿文为中心》,民族出版社,2007年,179页。

20 黄维忠《敦煌文献中的赞普资料选辑》,张云、黄维忠编《唐代吐蕃资料选辑》,中国藏学出版社,2005年,432-437页;任小波《吐蕃兴佛运动的东渐》,沈卫荣主编《汉藏佛学研究——文本、人物、图像和历史》,中国藏学出版社,2013年,55-57页。图片见法国国家图书馆网站:

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b83075014/f1.image.r=tibetain%20175,读取日期:2020.3.31。

21 F. W. Thomas, Tibetan Literary Texts and Documents concerning Chinese Turkestan, vol.2, London, 1951, pp. 80-82。(以下简称TLTD)

22 Thomas, Tibetan Literary Texts and Documents concerning Chinese Turkestan, vol.2, pp. 73,76;任小波《吐蕃兴佛运动的东渐》,61页。

23 藤枝晃《吐蕃支配期の敦煌》,《东方学报》1961年31期,277页。

24 Iwao, “On the Roll Type Tibetan Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā sūtra from Dunhuang”, pp. 113-114; Dotson, “The Remains of the Darma”, p. 15.

25 M. Lalou, “Tun-huang Tibetan document on a Dharmadāna”, dans Indian Historical Quarterly, XVI, 2, 1940, pp. 292-298;山口瑞凤《チベット史文献》,《讲座敦煌》6《敦煌胡語文献》,1984年,499-500页;陈庆英《敦煌藏文写卷P.T.999号译注》,《敦煌研究》1987第2期,71-73页;陈庆英《从敦煌藏文P.t.999写卷看吐蕃史的几个问题》,《藏学研究论丛》第1辑,西藏人民出版社,1989年,12-29页;王尧、陈践《P.t.999为赞普赤祖德赞缮写〈无量寿经〉卷数册》,《敦煌吐蕃文书论文集》,四川民族出版社,1988年,202页,413-415页;强俄巴·次央《试析敦煌藏文P.T.999号写卷》,《西藏研究》1990年第1期,147-166页;Scherrer-Schaub, “Reciprocite du don: une relecture du PT 999”, Tibetan History and Language, Wien, 1991, pp. 429-434; Gnya' gong dkon mchog tshes brtan, Bod kyi brda rnying yig cha bdams bsgrisgs(《吐蕃文献选读》),中央民族大學出版社,1995年,244-245页;Imaeda Yoshiro, “À propos du manuscrit Pelliot tibétain 999”, P. Harrison and G. Schopen (eds), Sūryacandrāya: Essays in Honour of Akira Yuyama on the occasion of his 65th Birthday, Indica et Tibetica Verlag, Swisttal-Odendorf, 1998, pp. 87-94;黄维忠《8-9世纪藏文发愿文研究》,民族出版社,2007年,176-181页;陈楠《P.T.999号敦煌藏文写卷再研究——以往汉译本比较及相关史事补正与考辨》,《中国藏学》2008 年第3期,19-27页。

26 黄文焕《桑嘎古都寺的古藏文手抄本佛经试析》,《西藏研究》1982年第2期,51–54页;熊文彬、张建林《西藏萨迦南寺普巴拉康佛殿所藏北寺部分藏文藏书》,《中国藏学》2007年第1期,92–105页;马德《西藏发现的〈喇蚌经〉为敦煌写经》,《敦煌研究》2009年第5期,79–83页;Ska ba shes rab bzang po, “Gnya’ yul gro mkhar dgon du bzhugs pa’i bla ’bum skor ngo sprod zhu ba”, 敦煌研究院编《敦煌吐蕃文化学术研讨会论文集》,甘肃民族出版社,2009年,302–314页;张延清《浅议西藏卓卡寺藏经与敦煌〈大般若经〉的关系》,《西藏研究》2010年第1期,36–43页。

27 Iwao Kazushi, “The Purpose of Sutra Copying in Dunhuang under the Tibetan Rule”, Irina Popova and Liu Yi, eds, Dunhuang Studies: Prospects and Problems for the Coming Second Century of Research. St. Petersburg: Slavia, 2012, pp. 102-105.

28 Adelheid Herrmann-Pfandt, Die lHan kar ma: ein früher Katalog der ins Tibetische übersetzten buddhistischen Texte, Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2008, p. 2.

29 Dotson, “The Remains of the Darma”, pp. 21-25.

30 Agnieszka Helman-Wazny and Sam van Schaik, “Witnesses for Tibetan Craftsmanship Bringing Together Paper Analysis, Palaeography and Codicology in the Examination of the Earliest Tibetan Manuscripts”, Archeometry, 55, 2013, pp. 704-741; Iwao, “On the Roll Type Tibetan Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā sūtra from Dunhuang”, p. 116.

31 Iwao, “On the Roll Type Tibetan Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā sūtra from Dunhuang”, p. 116.

32 G. Taenzer, The Dunhuang Region during Tibetan Rule (787-848): A Study of the Secular Manuscripts Discovered in the Mogao Caves, Harrassowitz Verlag, 2012, pp. 132-133, 151.

33 图版见法国国家图书馆网站:https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303489w/f10.image.r=Pelliot%20tib%C3%A9tain%201311,读取日期2020.3.30;录文、翻译参Lalou, Inventaire des manuscrits tibétains de Touen-houang conservés àla Bibliothèque nationale, vol. 3, p. 14;张延清《法藏敦煌古藏文抄经题记总录》,26页。此处译文与张延清不同。

34 Dotson, “The Remains of the Darma”, pp. 19-21.

35 图版见法国国家图书馆网站:https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b83069335/f5.image.r=tibetain%201582,读取时间2020.3.31;录文、翻译参张延清《法藏敦煌古藏文抄经题记总录》,152页。此处译文与张延清不同。

36 张延清《吐蕃敦煌抄经研究》,122页。

37 Lalou, Inventaire des manuscrits tibétains de Touen-houang conservés àla Bibliothèque nationale, vol. 3, p. 14.

38 录文参http://idp.bl.uk/database/oo_scroll_h.a4d?uid=7524091620;bst=1;recnum=30643;index=1;img=1,读取时期:2020.3.30。

39 Dotson, “The Remains of the Darma”, p. 25.

40 图版见法国国家图书馆网站:https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b83078779/f2.image.r=tibetain%201855。

41 Iwao, “On the Roll Type Tibetan Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā sūtra from Dunhuang”, p. 116.

42 图版见法国国家图书馆网站:https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8306359b.r=tibetain%201024?rk=21459;2;录文参Lalou, Inventaire des manuscrits tibétains de Touen-houang conservés àla Bibliothèque nationale, vol. 2, p.39。翻译亦可参照才让《P.t.996号〈堪布善知识南喀宁布善知识传承略说〉》,作者著《菩提遗珠:敦煌藏文佛教文献的整理与解读》,上海古籍出版社,2016年,474页。

43 黄文焕《河西吐蕃卷式写经目录并后记》,346页。

44 Dotson, “The Remains of the Darma”, p. 53.

45 拉丁转写如下:zhang rgyal zIgs dang zhang stong rtsan las stsogs/ pas/ bum lIng lcag zam rgal te// dra cen drang ste/’bu shIng kun dang zIn cu dang ga cu las stsogs pa/ rgya’I mkhar mang po phab ste/。参任小波《公元763年吐蕃陷长安之役——吐蕃王朝军政体制探例》,《历史地理》第33辑,2016年,114页。

46 佐藤长《吐蕃の長安侵入について》,《京都大學文學部研究紀要》第4号,1956年,535页;王尧、陈践《敦煌古藏文文献探索集》,上海古籍出版社,2008年,92、100页。

47 B. Dotson, The Old Tibetan Annals: An Annotated Translation of Tibet’s First History, Wien: ÖAW, 2009, pp. 101, 132.

48 H. Richardson, “The Province of the Bde-blon of the Tibetan Empire, 8th to 9th Centuries”, in H. Richardson, High Peaks, Pure Earth, Collected Writings on Tibetan History and Culture, London: Serindia Publications, 1998, pp. 167-176; 荣新江《通颊考》,《文史》第33辑,1990年,124页。

49 姜伯勤《唐敦煌“书仪”写本中所见的沙州玉关驿户起义》,《中华文史论丛》1981年第1辑,164-165页;沈琛《吐蕃东道节度考辨》,待刊。

50 谢继胜、黄维忠《榆林窟第25 窟壁画藏文题记释读》,《文物》2007年第4期,第70页;黄维忠《关于唐代吐蕃军事占领区建制的几个问题》,《西北民族大学学报》2010年第4期,58-64页。

51 H. Richardson, “The Province of the Bde-blon of the Tibetan Empire, 8th to 9th Centuries,” pp. 174-175.

52 上引黎吉生(H. Richardson)文最早指出德论大区的行政中心在大夏,并将其位置比定在今天夏河县的拉卜楞寺一带。不过今天的夏河在中古称为离水,为黄河支流,而汉唐时期的大夏川为洮河支流,即今天的广河县的三岔河,非在今夏河县。参周振鹤《〈汉书·地理志〉汇释》,安徽教育出版社,2006年,343页;[北魏]郦道元著,陈桥驿校证《水经注校证》卷二,中华书局,2007年,47页。

53 [唐]释道宣著,范祥雍点校:《释迦方志》卷上,中华书局,2000年,14页。

54 魏文斌、吴荭《炳灵寺石窟的唐蕃关系史料》,《敦煌研究》2001年第1期,131-132页。

55 zhang rgyal zIgs dang zhang stong rtsan las stsogs pas/ bum lIng lcag zam rgal te// dra cen drang ste/ ’bu shIng kun dang zIn cu dang ga cu las stsogs pa/ rgya’I mkhar mang po phab ste/

56《册府元龟》卷九九七《外臣部·悖慢》,11541页。

57《宋史》卷四九二《吐蕃传》,中华书局,1985年,14166页。

58 严耕望《唐代交通图考》第2卷,中研院史语所,1985年, 503-511页。

59 《资治通鉴》将此事系于857年,《新唐书·高骈传》系于咸通初,黄楼先生考证其在咸通三年底四年初(862-863),今从之,参黄楼《吐蕃尚延心以河、渭降唐事迹考略——兼论唐末高骈与宦官集团之关系》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第28辑,2012年,202-208页。

60 《新唐书·吐蕃传》,6108页。

61 《册府元龟》卷九八一《外臣部·盟誓》,中华书局,1988年,11533页。

62 《旧唐书·吐蕃传》,中华书局,1975年,5262页。

63 徐俊纂辑《敦煌诗集残卷辑考》,中华书局,2005年,320-323页。

64 董玉祥《炳灵寺石窟综述》,《中国石窟·永靖炳灵寺石窟》,169-181页。

65 冯国瑞《炳灵寺石窟勘察记(初步调查报告)》,收入卓新平、杨富学主编《中国西北宗教文献·佛教甘肃》卷二,甘肃民族出版社,2012年,290页;阎文儒、王万青编《炳灵寺石窟》,甘肃人民出版社,1993年,2页;彭向前《“炳灵寺”得名来源考》,作者著《党项西夏名物汇考》,甘肃文化出版社,2017年,210-216页。

66 任小波《公元763年吐蕃陷长安之役——吐蕃王朝军政体制探例》,114页。

67 [宋]李焘《续资治通鉴长编》卷五一六,中华书局,2004年,12286、12287页;

68 [宋]李远《青唐录》,李德辉辑校《晋唐两宋行记辑校》,辽海出版社,2009年,244页。

69 参黄维忠《关于P.T.16、IOL Tib J 751 I的初步研究》,王尧主编《贤者新宴》第5辑,上海古籍出版社,2007年,85页。

70 H. Uebach, “dByar-mo-thaṅ and Goṅ-bu ma-ru: Tibetan Historiographical Traditon on the Treaty of 821/823”, Tibetan History and Language, Wien, 1991, pp. 497-526; 黄维忠《德噶玉采会盟寺(de ga g.yu tshal gtsigs kyi gtsug lag khang)考——再论该寺非榆林窟》,《敦煌研究》2009年第3期,98-99页。

71 TLTD 2, pp. 85-87; TLTD 3, p. 1.

72 H. Uebach, “On Dharma-colleges and Their Teachers in the Ninth Century Tibetan Empire”, P. Daffinà (ed.), Indo-Sino-Tibetica: Studi in onore di Luciano Petech, A Collection of Oreintal Studies Presented to Professor Petech on the Occasion of his 75th Birthda, Roma, 1990, pp. 407-417.

73 图版见国际敦煌学项目网站:http://idp.bl.uk/database/large.a4d?recnum=5541&imageRecnum=288693,读取日期2020.3.20.

74 TLTD 2, p. 87.

75 Uebach, “On Dharma-colleges and Their Teachers in the Ninth Century Tibetan Empire”, p. 411.

76 TLTD 2, p. 87.

77 G. Uray, “’Greng, The Alleged Old Tibetan Equivalent of the Ethnic Name Ch’iang”, AOHXIX, 1966, pp. 245-256.

78 Lalou, Inventaire des manuscrits tibétains de Touen-houang conservés àla Bibliothèque nationale, vol. 3, p. 15.

编者按,本文原载于中国考古学会丝绸之路考古专业委员会、宁夏文物考古研究所、西北大学文化遗产学院编,罗丰主编《丝绸之路考古》第四辑,科学出版社,2020年,第143-155页。引用请据原文。