郭家龙1,姚乐音2,王惠民1,刘德成3,年小美4,彭菲56 ,高星567

1.宁夏文物考古研究所,银川 750001;2.中国国家博物馆,北京 100006;3.中国科学院遥感与数字地球研究所,北京100094;4. 华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,上海 200062;5. 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,中国科学院脊椎动物演化与人类起源重点实验室,北京 100044;6. 中国科学院生物演化与环境卓越创新中心,北京 100044;7.中国科学院大学,北京 100049

摘要:宁夏鸽子山遗址位于贺兰山西南余脉东侧的山前洪冲积扇前缘。2015 年对第 15 地点的发掘面积约 16m2。在约 3m 深的地层中共揭露 3 个原生文化层位。光释光测年数据显示第 2 层至第 4 层的时代跨度为 0.12-12.3 ka,出土石制品共 155 件。其中第 3 层石制品最为丰富,共 142 件,石制品原料以石英岩和灰岩为主,类型主要有石片、石核和断块。石制品的基本信息显示该地区人类活动频度可能与环境变化与沙漠进退有紧密联系。

关键词:旧石器时代末期;宁夏;鸽子山遗址;石片石器;戈壁

中图法分类号 : K871.11; 文献标识码 : A; 文章编号 : 1000-3193(2019)02-0182-09

A report on 2019 excavation of the Gezishan Locality 15 in Qingtongxia of Ningxia Hui Autonomous Region

GUO Jialong1, YAO Yueyin1, WANG Huimin2, LIU Decheng3,

NIAN Xiaomei4, PENG Fei5,6, GAO Xing5,6,7

1.Ningxia Institute of Archaeology and Cultural relics, Yinchuan, 750001; 2. National Museum of China, Beijing 100006; 3. Institute of Remote Sensing and Digital Earth, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101; 4. State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research,East China Normal University, Shanghai 200062; 5, Laboratory for Vertebrate Evolution and Human Origins of CAS at theInstitute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100044, China; 6.CAS Center for Excellence in Life and Paleoenvironment, Beijing 100044; 7. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049

Abstract: This paper describes the excavation, stratigraphy, and lithic assemblages of locality 15, a Late Pleistocene to Holocene site from the Gezishan site complex. A trench about 16m2 was excavated in 2015. Four layers were exposed within more than three meters of sandy sediments. 155 lithic artifacts and three fragile fragments of mammal fossils were unearthed. The lithic assemblages are simple core-and-flake technology. Quartzite pebbles

收稿日期:2019-01-11;定稿日期:2019-04-22

基金项目:国家自然科学基金项目(41672024);中国科学院战略性先导科技专项(B 类 -XDB26000000);国家文物局“宁夏鸽子山考古发掘” 项目 ; 中国科学院古生物化石发掘与修理专项

作者简介:郭家龙(1984-)男,山西人,宁夏文物考古研究所馆员,主要从事田野考古学研究。

Email: 442961327@qq.com

通讯作者:彭菲,Email: pengfei@ivpp.ac.cn

Citation: Guo JL, Yao YY, Wang HM, et al. A report on 2019 excavation of the Gezishan Locality 15 in Qingtongxia of Ningxia Hui

Autonomous Region. Acta Anthropologica Sinica, 2019, 38(2): 182-190provided the largest number of knapped pieces. Retouched tools are rare but are dominated by scrapers.

Considering the gaps in chronology and local environmental change during the Pleistocene and Holocene, the relationship between human activity and climate change should be further investigated in this region.

Key words: Terminal Paleolithic; Ningxia; Gezishan site; Flake assemblage; Gobi

1 背景介绍

作为我国一个独特的地貌单元,西北沙漠 - 戈壁区域的史前文化演化一直为学术界所关注。自上个世纪 20 年代美国学者在包括我国西北地区在内的亚洲内陆进行大规模调查以来 [1],陆续有一些中外学者在这一区域开展零星工作,发现了一些地点,采集并报道了一些文化遗物 [2-4]。但由于该地区的地层堆积保存不佳,绝大多数文化遗物都发现于地表,鲜有从地层中出土有明确背景信息(context)的文化遗物。近年来,有学者依靠 14C 和热释光测年方法,尝试对上世纪 20 年代采集的文化遗物进行年代与文化演化的分析 [5,6],但这一研究的可靠性仍需更多详实材料来验证,该区域史前文化演化序列仍亟需更多准确的考古信息构筑。

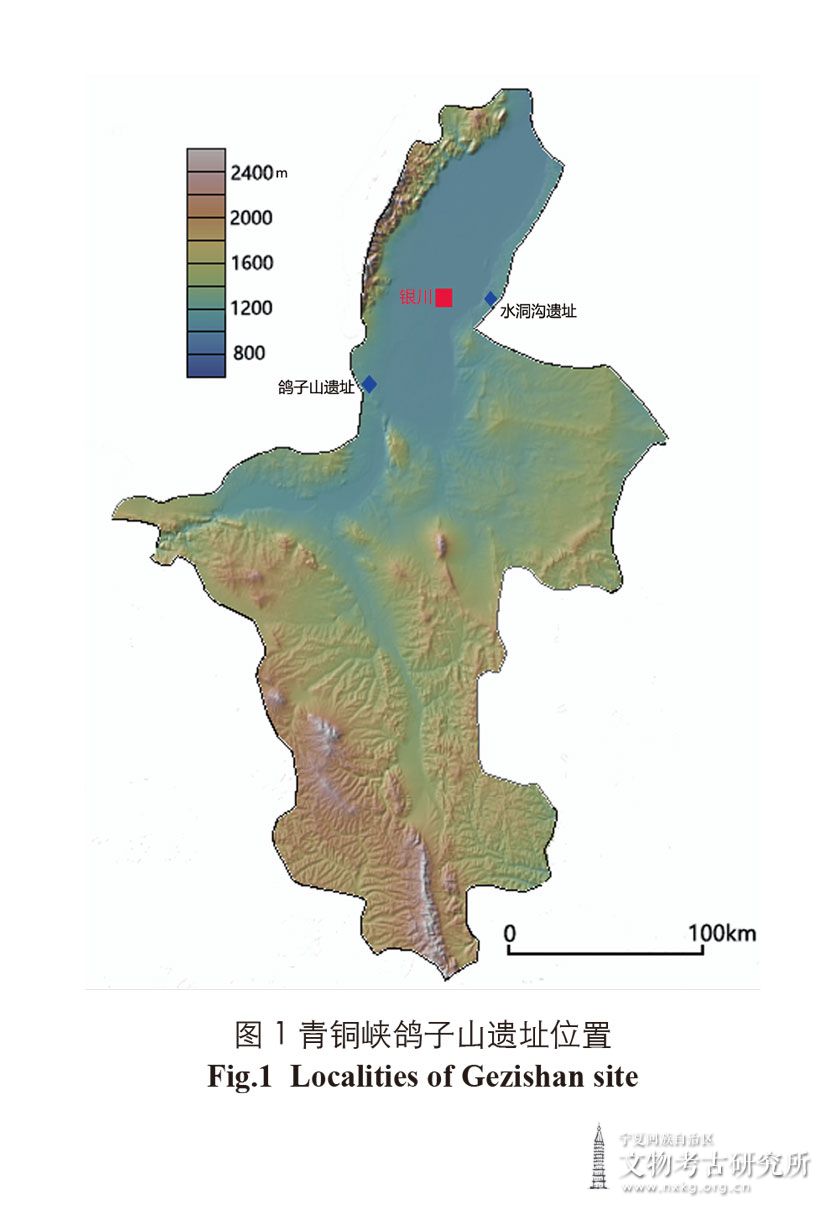

鸽子山遗址位于宁夏回族自治区青铜峡市蒋顶乡蒋西村西 15 km 的贺兰山山前冲积扇台地,地处腾格里沙漠东南缘,东距黄河约 20 km( 图 1),属于沙漠 - 黄土过渡区,盆地海拔 1190-1225 m。该遗址发现于 20 世纪 80 年代的文物普查中 [7],后经初步调查,发现13个地点 [8]。1993-1996年中美联合考古队对第 3、4地点进行了考古试掘,出土与采集文化遗物约 2000 余件,初步认定这是一处旧石器时代末期遗址,14C 年代数据显示遗址时代为距今 1.2-1.0万年 [9]。

2013年,宁夏文物考古研究所与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所联合组队,对该遗址各地点进行了复查与评估,并对这一区域再次进行了调查,新发现了第 14、15地点。2015年我们对第15地点进行了小规模试掘,试掘面积约16m2。本文对这批材料的介绍。

2 地层、年代与环境指标初步分析

2.1 地层

鸽子山遗址第 15 地点 (QG15) 位于第 10 地点(QG10)北侧约 170 m。地理坐标:38°03′38.5″N,105°50′30.6″E,海拔1220 m(图1)。现状地貌环境为戈壁荒漠,地表植被很少,平均年降水量不足 200 mm,地层堆积以粗砂和粉细砂为主,石制品主要埋藏于第 3 层。以发掘区南壁为例,地层堆积自上而下为(图 2):

第1层:现代扰乱堆积,杂色砂土,含少量直径不超过2cm的钙质结核和大量植物根系,出土有一些石制品; 厚 1-2m

第 2 层:褐色粗砂层,土质松散,上部有许多红褐色浸染斑块,局部有白色条带状细砂及黄褐色浸染斑块,出土一些石制品; 厚 1-1.5m

第3层:黄色细砂土层,土质较为紧密,含一些植物根系,出土较多石制品和3件牙皮;厚 0.1-0.25m

第4层:灰绿色细砂层,土质较为紧密,仅该层顶部出土2件石制品,以下无其他遗物;未见底

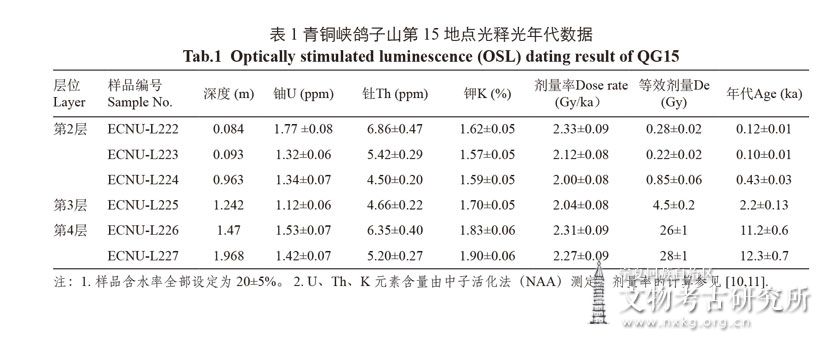

2.2 年代我们在 QG15 发掘区南壁采集光释光样品(图 2), 并利用单片再生剂量法 (SAR)[12] 对 90-125 μm 的石英矿物进行测定。再生剂量的预热温度为 200℃ (10 s),检测剂量预热温度为 160℃ (0 s), 125℃蓝光激发 40 s。结果显示第 2 层为近现代地层,年代不超过距今500 年,第 3 层年代约为 2200 年,第 4 层年代约为 11200-12300 BP(表 1),三个地层年代间隔较大,说明该遗址地层堆积存在多次侵蚀过程,地层堆积并不连续。

2.3 粒度与磁化率

粒度分析结果表明,沉积物粒经主要分布在极细砂 - 细砂范围内,含有少量的粉砂和中砂,黏土和粗砂含量微小。根据粒度曲线图,可以据粒度分为三段:

第 4 层样品主要由极细砂和细砂主成,二者合计含量超过 90%。该段反映的是水流比较稳定,流速不大的特点;

第 3 层样品中极细砂和细砂含量显著下降,粉砂和黏土含量增加,同时还含有一定量的中砂和粗砂,粒度分布区间变大,分选变差。但样品中极细砂 - 细砂区间内的主峰依然存在,在细端有比较长的区间含量,分选差,细粒物质多,粒度的变化可能受人类活动的干扰,沉积物具有季节性洪流的特征;

第 2 层样品中中砂、粗砂和极粗砂含量增加,粉砂和黏土含量较少,分选良好,结合当地干旱多风沙的环境特征,推测该段沉积可能是风成堆积。

磁化率分析结果表明,沉积物磁化率值总体比较低。磁化率与地层岩性变化发生相应的变化。下部第 4 层最低,低频质量磁化率值在 50×10-9m3/kg。向上阶梯升高,第 2 层最高,但变化幅度也非常大,最高接近 300×10-9m3/kg,最低值约 130×10-9m3/kg,磁化率值由下往上渐升与沉积物从水下环境向陆上环境的变化有较大的关系,上部磁化率变化较大,可能与干旱区河流季节性洪积的特点有关系,沉积物的含磁性组份不稳定。

根据遗物埋藏状况和粒度、磁化率等分析结果可以初步推断该遗址地处季节性洪流区,遗物埋藏可能较多受这一自然营力影响。

3 文化遗物

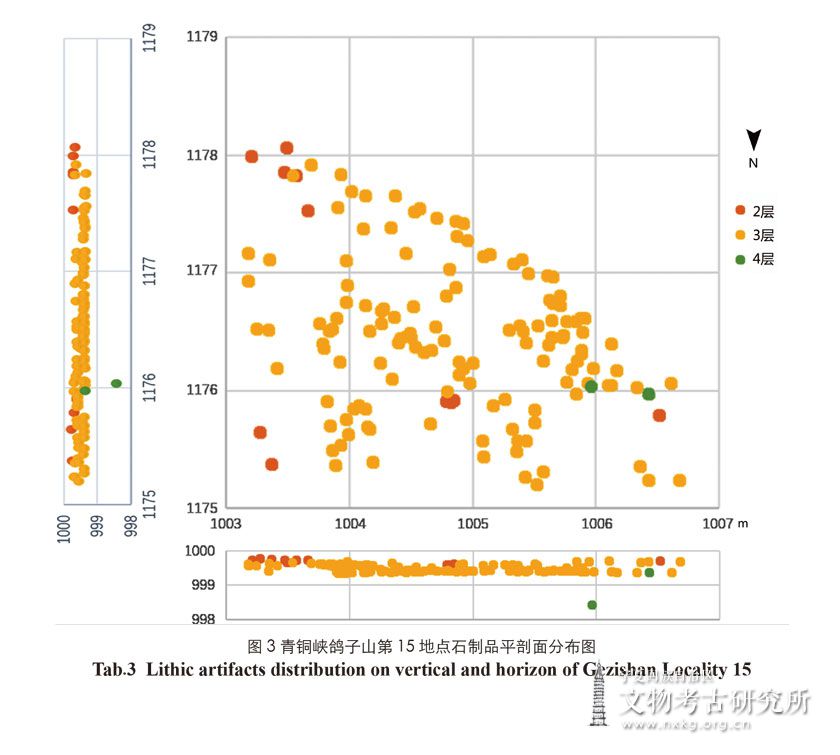

遗址第 1 层仅出土 2 件断块和 1 件现代陶片,属现代扰乱堆积。本文仅报道 2015 年在原生层位,即第 2-4 层出土的 155 件石制品。另有 3 件风化严重的动物牙齿碎片均出自 3 层中,但难以鉴定种属。绝大多数文化遗物集中于第 3 层(n=142),第 2 层和 4 层分别只出土 11 件和 2 件石制品(图 3)。

3.1 第 2 层石制品

该层仅发现 1 件石核,6 件断块和 4 件未有人工痕迹的自然石块。灰岩质地的原料占绝对多数(n=9)。超过半数(n=6)石制品风化程度严重,表面可见大量风化形成的裂隙,一些裂隙已经侵入石制品内部;多数(n=6)石制品边缘已经圆钝,磨蚀严重,但剥片疤等一些基本人工特征仍能辨识。石制品埋藏状况说明该层文化遗物很可能暴露于地表较长时间,并且经过一定距离的搬运。

石英岩质地的石核毛坯为石片,长宽厚为 63.03×48.9×18.42mm,重 44.7g,剥片面仅留有一片长宽为 25.79×46.68mm 的片疤,但石核边缘有经过使用而留下的痕迹。

3.2 第 3 层石制品

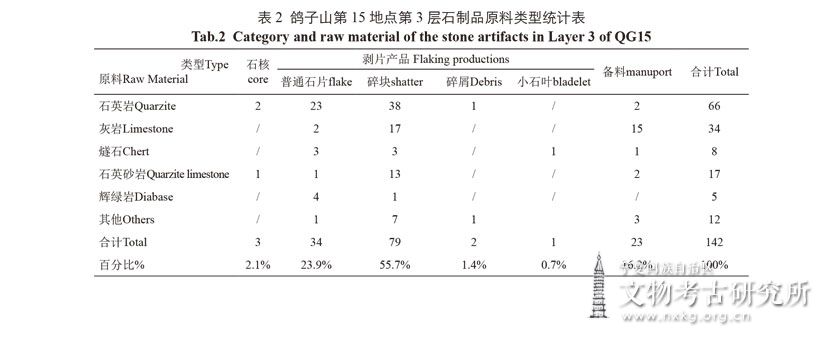

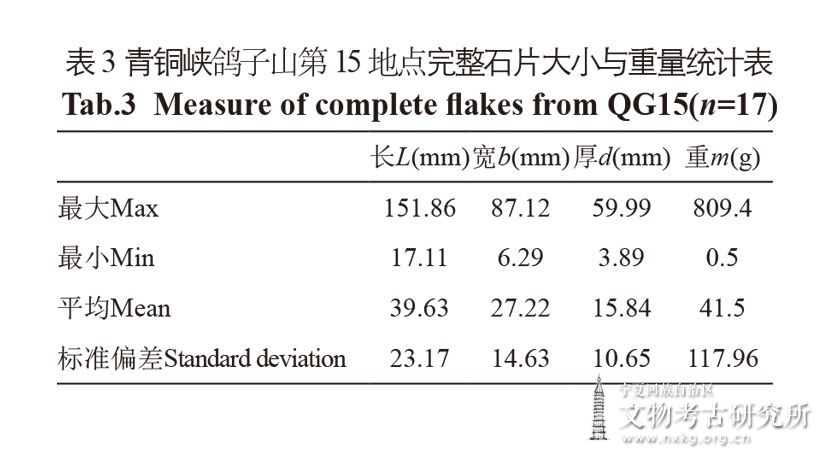

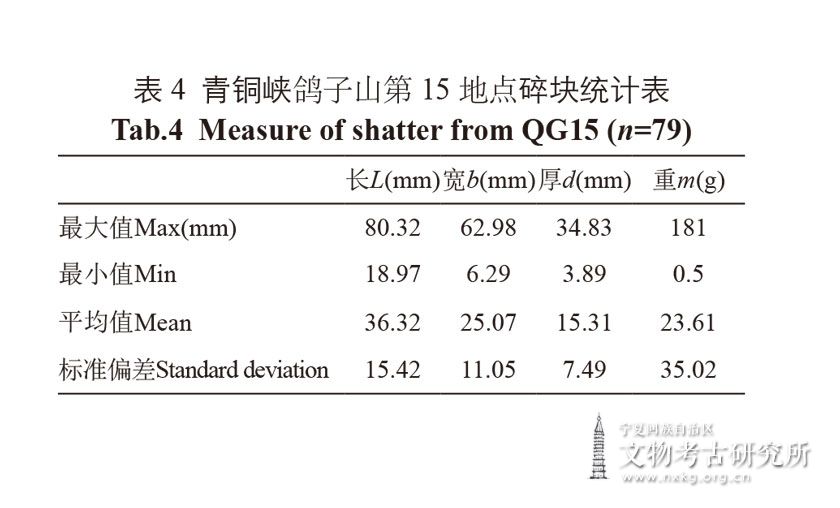

该层 142 件石制品类型主要石核,剥片产品和备料(表 2)。石核共 3 件(2%);剥片产品包括普通石片(n=34; 22.73%)、碎块(shatter)[1])(n=79; 55.7%)、碎屑(<20mm, n=2; 1%)和 1 件小石叶 (bladelet);备料 [2]) 也占一定比例(n=23; 16.2%)。142 件石制品中共有 12 件(8.5%)石制品经过加工或被使用,其中 9 件的原型为石片,1 件为小石叶,另2件为碎块。

部分石制品(n=25; 17.61%)风化严重,也有一些石制品(n=16; 11.27%)属于轻度风化,表面仅有较浅的风化裂隙,绝大部分石制品(n=101; 81.45%)表面新鲜;24 件(16.9%)石制品边缘重度磨圆,22 件(15.49%)仅轻度磨圆,96 件(67.61%)标本边缘锐利,结合该层仅发现 2 件碎屑的情况综合推断,QG15 第 3 层石制品在埋藏过程中暴露于地表时间并不长,但受到了一定程度的扰动和风化。该层石制品仅两件可测明显长轴倾向,因而无法从石制品分布的空间走向上分析其埋藏特点。

3.2.1 原料

石制品原料以石英岩(n=66; 46.48%)和灰岩为主(n=34; 27.92%),少量燧石(n=8)、辉绿岩 (n=5) 和石英砂岩 (n=17) 质地,其他原料标本共 12 件(表 2)。虽然石制品组合中石英岩比例要高于灰岩,但 23 件备料中灰岩的比例(n=15)却大大高于石英岩(n=2),说明古人类进行石器打制时很可能有选择性的针对石英岩等优质原料进行开发,包括石片、碎屑在内的 37 件剥片产品中,24 件(64.86%)为石英岩,仅 1 件(2.7%)为灰岩岩性,也佐证了灰岩并不作为主要剥片的对象,可能另有别的用途。

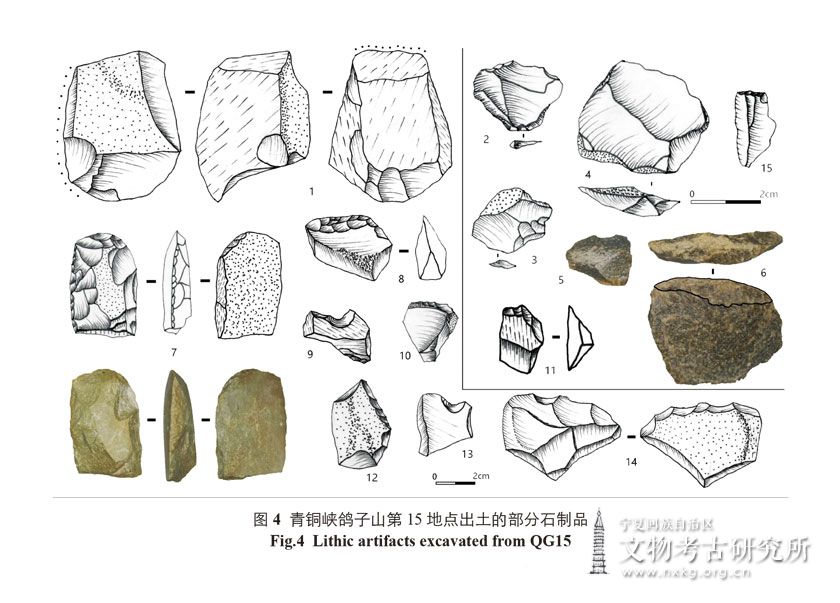

3.2.2 石核

该层 3 件石核中 2 件为石英岩,且均为随意石核(freehand core/casual core):虽然表面有超过 2 片的剥片片疤,但无明显剥片策略。另 1 件为砂岩原料的尝试性石核(test core):石核表面仅有 2 片剥片疤痕。根据台面数量划分,2 件单台面石核分别为单面剥片和两面剥片,另 1 件双台面石核的两个台面关系为相接。11 件能鉴别出背面片疤方向的石片中,多数(n=8)为同向剥片,也反映剥片方式为简单的单台面连续剥片模式。

3 件石核中最大者为石英岩石核,长宽厚为3 件石核中最大者为石英岩石核,长宽厚为 67.7×62.3×48.1mm,重 319.9g(图 4: 1),最小者是砂岩石核,长宽厚为 56×47.8×26.1mm,重仅 78.3。,

3.2.3 剥片产品

34 件石片中石英岩质地的占绝对多数(n=23; 67.65%),其次为辉绿岩(n=4; 11.76%)燧石(n=3; 8.82%),灰岩(n=2; 5.88%)、砂岩(n=1)和火成岩(n=1)。绝大多数石片边缘未见磨圆(n=26),表面未见风化(n=31)。完整石片共 17 件(50%),半边(split)石片 7 件,远端石片 8 件,近端石片 1 件,另有1件为近端半边石片。完整石片尺寸与重量统计见表3。多数(n=8)石制品背面无石皮,6 件背面石皮比例为 1-25%,另外 3 件背面石皮比例接近一半(25%-50%);台面类型多为素台面(n=14)(图 4: 2,3),少量修理台面(n=3)( 图 4: 4),。台面统计(n=15)厚度最大值为 9.1mm,最小值为 2.68mm,平均值为 4.71mm,标准偏差为 2.82;宽度最大值为31.97mm,最小值为5.66mm,平均值为14.23mm,标准偏差为8.81,值得注意的是,个别石制品(n=2)背面发现有在台面后缘磨啄的痕迹(图 4: 5,6)。台面角统计(n=15)最大值为 151°,最小值为 89°,平均 110°,标准偏差为 15.86;背缘角统计(n=15)最大值为111°,最小值为47°,平均83°,标准偏差14.43。石片的远端特征以羽状为主(n=17),少量折断(n=5)、内卷(n=1)、关节 (n=1) 和汇聚(n=1)特征。79件碎块中石英岩质地的最多(n=38),其次为灰岩质地(n=17)和石英砂岩(n=13)等原料。绝大多数碎块(n=60)表面都没有残留任何石皮,其中超过一半的石英岩(n=26)表面无任何石皮残留。

2 件碎屑最大长都未超过 20mm。

1 件小石叶(15QG15:63)为燧石质地,长、宽、高尺寸为 24.27×12.07×7.76mm,重 0.8g,背面保留 26-50% 石皮比例并残留 1 片 10×3mm 的片疤,在近端有较为精细的加工痕迹(图 4: 15)。

3.2.4 加工产品及工具类

经过修理的石制品共 13 件,原料为石英岩的有 7 件,燧石的 5 件,仅 1 件原料为灰岩。其中 10 件原型为石片,1 件为小石叶,另外 2 件为碎片。工具类型中绝大多数为刮削器(n=10; 83.33%)(图 4: 7, 8, 10, 11, 12, 14),另外 3 件为凹缺器(图 4: 9, 13)。加工方式以正向为主(n=10; 77%),另有反向、陡刃和两面加工方式产品各一件。

除修理产品外,还鉴别出 1 件石锤,其原型是石核(15QG15:1),边棱处有明显敲打痕迹(图4: 1)。这一棱脊处有大量反复敲砸而留下的疤现象也在第10地点石制品上大量发现,这种古人类常利用石制品边棱进行砍砸或敲击的行为方式,其具体目的仍待进一步研究。

3.3 第 4 层石制品

该层仅发现 2 件石制品,一件为磨蚀较严重的普通石片。另一件为以辉绿岩为原料的刮削器(15QG15:81),53.05×34.43×16.35mm,重 31.6g。一面基本为石皮,但边缘有使用痕迹另一面则基本遍布片疤,仅中间保留少量石皮,从形态上类似该地区新石器时代发现的磨制小石斧和石锛的毛坯,但未见任何磨制痕迹(图 4: 7)。

4 结语

QG15 出土石制品根据埋藏层位分为三层,时代间隔也较大,文化面貌具有有很大相似性,都属于简单石片石器工业。该地区地处剥蚀地貌区,根据 2,3 层石制品组合特点和风化、磨蚀情况,不排除 2、3 文化层石制品是从第 4 层中剥蚀出来经过短距离搬运埋藏形成的,同类现象在我国西北及青藏高原较为常见 [14]。该遗址第 3 层出土石制品类型较为丰富,主要技术特征有:

1) 石片生产主要选择石英岩和燧石作为剥片对象;

2) 剥片方式简单,多为单台面单向剥片;剥片前大多无明显对台面的预制,没有发现对剥片面的维护和修理,少量石片台面后缘有磨琢现象;

3)修理产品也比较简单,多为刮削器,加工方式以正向为主。值得注意的是仍有个别石制品被作为砍砸器或石锤使用。

QG15 的发现,丰富了鸽子山遗址的文化内涵,虽然文化面貌较为单一,但测年结果也显示人类曾间或多次在贺兰山山前及腾格里沙漠边缘区活动,考虑该地区地处东亚季风边缘带,晚更新世末期以来多次冷暖交替,气候环境以干旱、戈壁沙漠景观为主,人类行为与沙漠进退及气候、环境变迁的关系值得进一步研究。

致谢:中国科学院古脊椎动物与古人类研究所高级工程师罗志刚,青铜峡市文物管理所张艳玲、黄金城、李鹏、谢艳,大同大学李岩参加了野外考古发掘工作,作者在此谨致谢忱!

参考文献

[1] Andrews RC. The New Conquest of Central Asia: a Narrative of the Explorations of the Central Asiatic Expeditions in Mongolia and China, 1921-1930[M]. The American Museum of Natural History, New York, 1932

[2] 王晓琨.内蒙古旧石器时代考古简史 [J].内蒙古考古与文物,2008(2): 60-67

[3] 内蒙古自治区文物考古研究所,国家博物馆,阿拉善右旗文物管理所,等.内蒙古阿拉善右旗史前文化调查简报.草原文物,2014, 2: 9-15

[4] 高星,裴树文,彭菲,等.2004 年新疆旧石器考古调查简报 [J].人类学学报,2018, 37(4): 499-509

[5] Janz L, Elston RG, Burr GS. Dating North Asian surface assemblages with ostrich eggshell: implications for palaeoecology and extirpation[J]. Journal of Archaeological Science, 2009, 36(9): 1982-1989

[6] Janz L, Feathers JK, Burr GS. Dating surface assemblages using pottery and eggshell: Assessing radiocarbon and luminescence techniques in Northeast Asia[J]. Journal of Archaeological Science, 2015, 57: 119-129

[7] 王惠民 ,余军.青铜峡鸽子山遗址调查报告 [C].宁夏考古文集,宁夏人民出版社,1994: 1-19

[8] Madsen DB, Jingzen L, Elston RG, et al. The loess/paleosol record and the nature of the Younger Dryas climate in Central China[J]. Geoarchaeology, 1998, 13(8): 847-869

[9] Elston RG, Cheng X, Madsen DB, et al. New dates for the north China Mesolithic[J]. Antiquity, 1997, 71(274): 985-993

[10] Nian XM, Zhang WG, Wang ZH, et al. The chronology of a sediment core from incised valley of the Yangtze River delta: Comparative OSL and AMS 14C dating[J]. Marine Geology, 2018, 395: 320–330

[11] Nian XM, Zhang WG, Sun QL. Optical dating of Holocene sediments from the Yangtze River (Changjiang) Delta, China[J]. Quaternary International, 2018, 467: 251-263

[12] Murray AS, Wintle AG. Luminescence dating of quartz using an improved single-aliquot regenerative-dose protocol[J]. Radiation Measurements, 2000, 32(1): 57-73

[13] de la Torrea I, Mora R. Unmodified lithic material at Olduvai Bed I: Manuports or ecofacts?[J] Journal of Archaeological Science, 2005(32): 273-285

[14] Zhang XL, Ha BB, Wang SJ, et al. The earliest human occupation of the high-altitude Tibetan Plateau 40 thousand to 30 thousand years ago. Science, 2018, 362(6418): 1049-1051

本文出自《人类学学报》2019年 第2期 182页——190页