关键词:克里雅河流域下游,青铜时代晚期,陶器,考古学文化序列

近年来,在新疆克里雅河流域下游圆沙古城以北地区进行了多次考古调查活动,包括2005、2008和2011年中法联合克里雅考察队的调查、2018年由和田文物局联合中国人民大学国学院、中国科学院植物所等多家单位进行的克里雅河下游综合科学考察活动,发现了大量的古代遗存,包括石器、陶器、铜器等,本文对其中的陶器进行研究。根据克里雅河下游遗存分布的总体规律以及发现陶器的样式判断,这一区域的陶器可以划分为两个时期:早期铁器时代和青铜时代晚期。早期铁器时代的陶器分布在圆沙古城及以北60公里范围内,以夹砂灰陶为主,有部分夹砂红褐陶,以钵、折肩钵、罐、带流罐、束颈鼓腹罐、壶为典型器形,器耳有环形耳、平鋬和乳突状器耳。圆沙古城以北60公里范围内偏北区域开始出现青铜时代晚期的陶器,一直分布到青铜遗址以北区域,样式丰富,文化成分复杂。部分样式的陶器有集中分布的区域。本文以2018年克里雅河下游综合科学考察采集的陶器为基础,辅以2005年中法联合克里雅考察队采集的部分陶器[1],对克里雅河流域下游青铜时代晚期的陶器分类,并对所包含的文化因素进行分析,判定其年代,为建立克里雅河流域下游青铜时代晚期的考古学文化序列提供依据。

一、克里雅河流域下游地理生态环境及研究历史

克里雅河发源于昆仑山主峰的乌什腾格山北坡,全长约740公里,长期流水河段长537公里,时令性河段124公里,干河床79公里。克里雅河历史上曾一直向北贯通流入塔里木河,塔克拉玛干沙漠沙质河床又决定了克里雅河频繁改道的漂移性。克里雅河流域处于内陆腹地,远离海洋,属暖温带内陆干旱荒漠气候区[2]。

历史上,克里雅河孕育了丰富的绿洲文明。至少从中石器时代(距今10000年)开始,在克里雅河上游地区就有人类沿河定居的痕迹[3]。历史时期以来,尤其是近2500年,人类活动在克里雅河中下游地区逐渐加剧,利用原始的水利工程对克里雅河进行改造,使之成为横穿塔克拉玛干沙漠、跨越丝绸之路南北两道的重要通道。然而,因气候逐渐旱化,加之第四纪后期南侧高原山地的加速抬升,冰川雪水的来源越来越少;而中下游地区由于绿洲的崛起和人类活动的急剧膨胀,导致下游水量也愈发紧张,克里雅河尾闾不断往南退缩,沙漠腹地的一些人类聚落相继被废弃(如圆沙古城、喀拉墩遗址、丹丹乌里克遗址等)。

目前可知对克里雅河下游最早进行科学考察的是瑞典探险家斯文赫定,他于1896年从于田县喀拉墩古城出发,沿克里雅河古河道北行至塔里木河南岸[4]。1990年,新疆维吾尔自治区农业区划委员会和自治区外办等单位组织克里雅河及塔克拉玛干科学探险考察队,对克里雅河全线进行综合考察,侧重于对流域水文、植被生态的考察,其中对克里雅河下游古河床的勘测意义重大[5]。新疆文物考古研究所与法国科研中心315研究所合作,前后5次对新疆和田地区克里雅河下游进行联合考察项目。初期研究重点在喀拉墩古城和圆沙古城[6],2005年考察队沿着克里雅河下游古河床向北调查,发现了青铜遗址[7]。2007年,当地老乡发现了一片大的墓地,后来命名为北方墓地。北方墓地距离圆沙古城80公里,青铜遗址位于北方墓地东北14公里处。2008年3月,新疆考古研究所和和田文物局对北方墓地进行初步调查[8]。2009年,瑞士记者兼探险家鲍默非法进入克里雅河下游,到达了北方墓地,并根据当地老乡的说法将墓地称为“阿亚拉麻扎(女人坟)”。他还达到了北方墓地周边的两处遗址,一处是青铜遗址,他称之为“18号房屋”,另一处是位于墓地东南14公里的城址,并命名为“Sebier”[9]。2011年2月28日-3月21日,中法联合克里雅考察队再次对克里雅河下游进行考察,对北方墓地进行了清理、测绘[10]。2018年10月,由和田地区文物局组织,中国人民大学国学院和中国科学院植物所等单位共同参与的和田克里雅河流域综合考察,对克里雅河下游段进行了考古调查,包括圆沙古城、北方墓地、青铜遗址,并沿古河道行至沙雅县境内与塔里木河古河道交汇处(图一)。

目前,在克里雅河下游圆沙古城以北的古河道两侧发现了多处居址、羊圈和墓葬,采集品包括各类陶器、铜器、石器、木器、织物等,年代跨度从青铜时代至早期铁器时代。发现的明确属于青铜时代的遗存有北方墓地和青铜遗址,且这一区域集中发现了大量刻划纹陶器和各式铜器。总的来看,克里雅河流域下游发现遗迹及遗物显示出的文化成分复杂,偏北部地区分布着丰富的青铜时代遗存。

图一:克里雅河下游遗存分布

二、克里雅河流域下游采集青铜时代晚期陶器

(一)2018年克里雅河下游采集陶器:

可辨器形的陶器共20件。包括罐、缸形器、筒形罐、陶杯。

罐 11件。

卵形深腹罐2018HK:4,夹细砂红陶,敛口,口沿处有三道水平凸弦纹,下接三道折线纹。口沿内径13.2、外径13.8厘米(图二,10)。

束颈鼓腹罐2018HK:5,夹细砂红陶,侈口,圆唇,颈部有三道浅刻划纹,下接四道浅刻划的折线纹,口径内径9、外径9.6厘米(图二,12)。

束颈罐2018HK:6,夹砂灰褐陶,微束颈,侈口,方唇,鼓腹。口沿至颈部有横向的刻划折线纹。复原口沿内径15.8、外径16.6厘米(图二,1)。

束颈罐2018HK:7,夹砂灰褐陶,微束颈,侈口,方唇,鼓腹。复原口沿内径14.2、外径15.2厘米(图二,2)。

深腹罐2018HK:9,夹砂红褐陶,侈口,圆唇外翻,直腹,下腹部内收,口沿内径17.3、外径17.7厘米(图二,4)。

束颈鼓腹罐口沿残片2018HK:11,夹砂红褐陶,近直口,方唇,鼓腹,复原口沿内径16.7、外径17.7厘米(图二,18)。

直领鼓腹罐2018HK:12,夹砂灰褐陶,直领,微敛口,鼓腹,圜底(图二,25)。

束颈鼓腹罐2018HK:16,夹砂灰褐陶,侈口,束颈,圆唇,鼓腹,肩部有一圈由内向外戳印的乳钉纹,复原口沿内径12.3、外径12.9厘米(图二,18)。

束颈鼓腹罐2018HK:17,夹砂灰褐陶,侈口,束颈,鼓腹,小平底,素面,复原口沿内径13.2、外径13.8厘米,底径8.2厘米(图二,20)。

束颈鼓腹罐2018HK:18,夹砂灰褐陶,侈口,唇外翻,束颈,颈部下端有一圈由内向外戳印的乳钉纹,复原口沿内径17.9、外径18.9厘米(图二,19)。

束颈鼓腹罐口沿残片2018HK:19,夹砂红褐陶,侈口,束颈,鼓腹,颈部有一道凸弦纹,上方有一圈乳钉纹,复原口沿内径18.4、外径19.2厘米(图二,17)。

缸形器 5件。

缸形器2018HK:8,夹砂灰褐陶,方唇,侈口,直壁,素面,复原口沿内径16、外径16.8厘米(图二,6)。

缸形器2018HK:10,夹砂灰褐陶,方唇,侈口,直壁,素面,复原口沿内径17、外径18厘米(图二,3)。

缸形器2018HK:13,夹砂灰褐陶,侈口,方唇,直壁,带系耳,口沿及下方有三道附加堆纹,其上施加刻划斜线,形成绳纹。复原口沿内径21.5、外径22.3厘米(图二,9)。

缸形器2018HK:14,夹砂灰褐陶,近直口,方唇,直壁微鼓,口沿下端有一组三道附加堆纹,其上施加刻划斜线,形成绳纹,腹部也有一组两道附加堆纹,其上施加反向的刻划斜线。复原口沿内径18.1、外径18.9厘米(图二,7)。

缸形器2018HK:15,夹砂灰褐陶,直口,方唇,直壁,口沿下端有一组三道附加堆纹,其上施加刻划短线纹。复原口沿内径口沿12、外径12.8厘米(图二,8)。

筒形罐 1件。

筒形罐底部残片2018HK:22,夹砂红褐陶,底径9.5厘米(图二,24)。

陶杯 3件。

陶杯2018HK:20,夹砂红褐陶,侈口,斜腹,小平底,口径约13.2厘米(图二,21)。

陶杯底部残片2018HK:21,夹砂红褐陶,筒形,平底,表面有灰炱,底径5.9厘米(图二,23)。

陶杯底部残片2018HK:23,夹砂灰陶,小平底,近底部有刻划的正倒三角图案,底径5.8厘米(图二,22)。

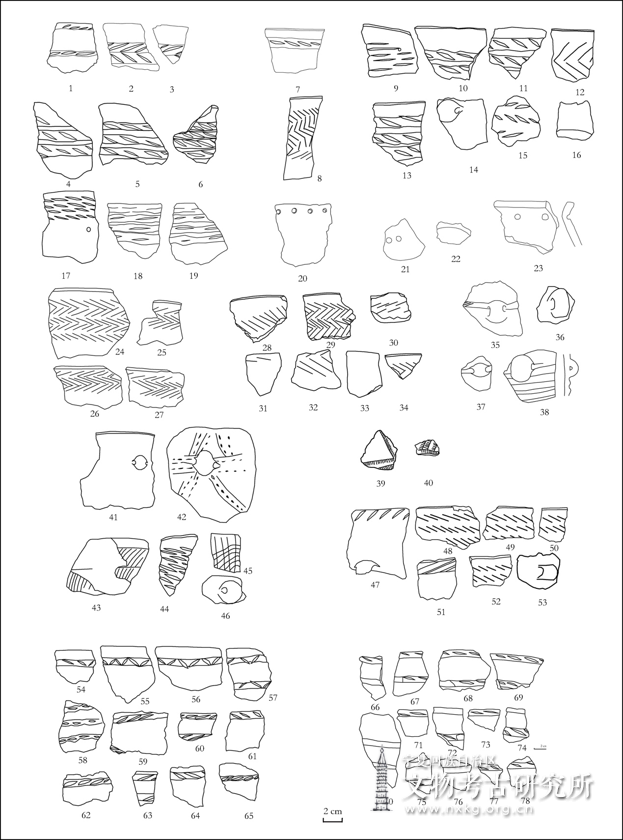

此外,采集了大量陶片(图三),分为两类:一类为夹砂红陶为主,多夹细砂,装饰模压而成的凸弦纹为主,部分为浅刻划或压印纹,常在口沿下方有2-4道水平弦纹,下接若干道折线纹或波浪纹。有的陶片在抹出的凸弦纹上刻划短线纹(图二,11、13~15)。也发现少量陶片上用压印的短线纹构成图案(图三,39、40)。有的陶片带系耳(图三,35、36)。另外一类以夹砂灰褐陶为主,烧制火候较高,硬度高,部分呈淡红色,应为烧制火候不匀导致。这类陶片纹饰丰富,以刻划纹和附加堆纹为主,其中刻划纹以平滑的长条刻划纹为主,也有少量短促的刻划纹和戳刺纹,纹样主要以横向折线纹为主,还有单向的斜线刻划纹(图三,8、12、17、24~34、44、47~52)。纹饰规整,刻划精致,对分布于口沿和器物上部。在青铜遗址还发现了一些纹样特殊的陶片,包括在刻划纹带中施戳刺纹、连续几组斜线刻划纹、浅刻划网格纹等(图三,42、43、45)。这类陶片有带小系耳的情况。装饰附加堆纹的陶片,包括在连续的附加堆纹上刻划同向的斜线纹,或反向的斜线纹,形成麦穗纹,还有刻划三角纹等(图三,1~6、7、9~11、13、15、18、19、54~78)。这类陶片也有带系耳的情况。

图二2018年克里雅河下游考察采集陶器:1.束颈罐2018HK:6。2.束颈罐2018HK:7。3.缸形罐2018HK:10。4.深腹罐2018HK:9。5.束颈鼓腹罐口沿残片2018HK:11。6.缸形罐2018HK:8。7.缸形罐2018HK:14。8.缸形罐2018HK:15。9.缸形罐2018HK:13。10.卵形深腹罐2018HK:4。11.13~16.凸弦纹陶片。12.束颈鼓腹罐2018HK:5。17.束颈鼓腹罐口沿残片2018HK:19。18.束颈鼓腹罐2018HK:16。19.束颈鼓腹罐2018HK:18。20.束颈鼓腹罐2018HK:17。21.陶杯2018HK:20。22.陶杯底部残片2018HK:23。23.陶杯底部残片2018HK:21。24.筒形罐底部残片2018HK:22。25.直领鼓腹罐2018HK:12。

图三 2018年克里雅河下游考察采集陶片

(二)中法联合克里雅考察队2005年克里雅河下游考察发现部分陶器[11]:

可辨器形的陶器共9件。包括罐、筒形罐、杯。

罐 共7件。

卵形罐,圆沙北7号遗址,夹砂红陶,器表口沿部有3道凹弦纹,其下有3道折线纹(图四,1)。

平底罐,圆沙北8号遗址,夹砂红褐陶,深腹,平底,颈部有几道凹弦纹,上面有一孔,腹部内填锥刺纹和斜线纹的三角纹饰,平底外有一圈宽边,底内径10厘米,外径12厘米(图四,4)。

平底罐,圆沙北10号遗址,夹砂灰陶,残损,底径约7厘米,高约15厘米(图四,7)。

圜底罐,圆沙北28号遗址,直口,深腹,圜底,口沿外侧有3道凸线纹,下面接多道三角折线纹,口径17-20厘米,高17厘米(图四,3)。

鼓腹大陶罐,圆沙北29号遗址,夹砂红陶,侈口,平沿,束颈,鼓腹,小平底。颈部有一圈由内向外戳而形成的乳钉纹和三道弦纹,口径26.5厘米(图四,8)。

束颈鼓腹罐,圆沙北48号遗址,夹砂红褐陶,侈口,束颈,小平底,口沿下有折线纹,口径约15厘米(图四,6)。

束颈鼓腹罐口沿残片,圆沙北29号遗址,夹砂红褐陶,侈口,卷沿,束颈,鼓腹,双耳,颈部有一周刻划纹和一周乳钉纹(图四,10、11)。

筒形罐 1件。

筒形罐,圆沙北16号遗址,夹砂红陶,口微侈,口沿加厚,底部有一圈加厚,直径约8厘米,长约20厘米(图四,9)。

杯 1件。

陶杯,圆沙北8号遗址,夹砂红褐陶,近平底(图四,2)。

考察还发现了大量陶片,也是分为两类:一类为夹砂红陶,多为夹细砂,其上装饰凸弦纹,也有浅刻划纹,以弦纹、折线纹和三角纹为主(图四,13~19)。另一类为夹砂灰褐陶,部分烧制火候不匀形成斑驳的颜色。纹饰以刻划纹为主,样式包括横向的折线纹、同向的短线纹、反向的短线形成麦穗纹、在抹出的凸弦纹上刻划三角纹等。也有部分装饰乳钉纹的陶片。陶片多发现有系耳的情况,也有部分陶器底部残片,主要为平底(图四,5、12、20~39)。

图四

中法联合克里雅考察队2005年克里雅河下游考察采集部分陶器、陶片 1.卵形罐 2.陶杯 3.圜底罐 4.平底罐 5.平底陶器 6.束颈鼓腹罐 7.平底罐 8.鼓腹大陶罐 9.筒形罐 10、11.束颈鼓腹罐口沿

克里雅河流域下游采集的陶器大致可以分为两类:一类以夹砂红陶为主,多夹细砂,表面抹光,以圜底器为特征,器形包括卵形深腹罐、深腹圜底罐、束颈鼓腹罐等。纹饰模压而成,典型纹样为口沿处几道水平弦纹下接几道折线纹或波浪纹;另一类以夹砂灰褐陶为主,部分呈红褐色,烧制温度高,部分表面抹光。器形多平底器,有少量圜底器,包括束颈鼓腹罐、缸形器、筒形罐、鼓腹大陶罐、直领鼓腹罐、陶杯等。表面装饰刻划纹、附加堆纹和乳钉纹等。整体分布规律为,夹砂红陶类遗存集中分布在圆沙古城以北50公里范围内;夹砂灰褐陶类遗存集中分布在圆沙古城北边40公里以北的下游地区,在北方墓地周边及青铜遗址有较集中发现。

三、陶器文化因素辨析及年代判定

图五

与发现的两类陶器相关遗存分布图:1.库车哈拉墩遗址。2.流水墓地。3.北方墓地。4.青铜遗址。5.小河墓地。6.和静小山口墓地。7.和硕新塔拉遗址。8.木垒县四道沟遗址。9.奇台县半截沟遗址。10.阜康阜北农场基建队遗址。11.萨恩萨伊墓地。12.石河子水泥厂墓地。13.石河子西洪沟遗址。14.尼勒克县吉仁台沟口遗址。15.阿克塔拉遗址。16.伊吾卡尔桑遗址。

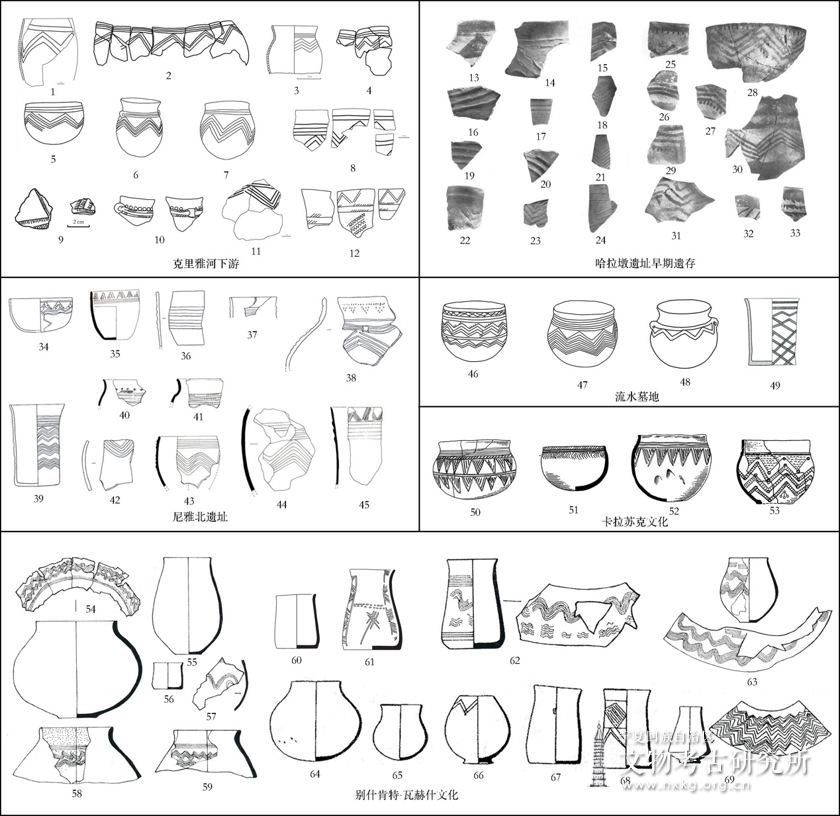

以下分别对两类陶器所包含的文化因素及其与周边地区的文化联系进行分析(图五)。

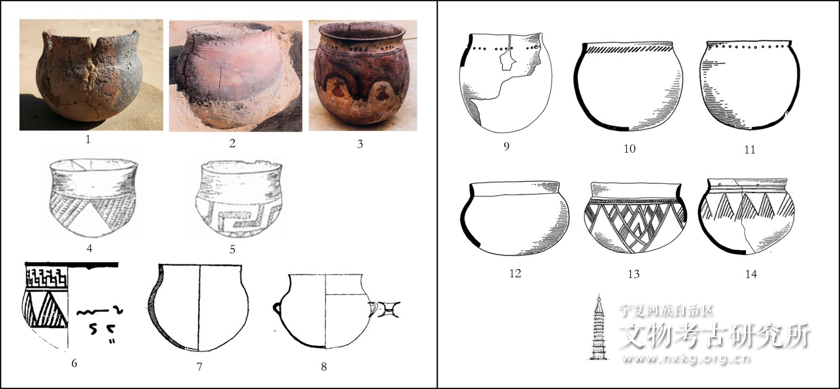

(一)夹砂红陶类

于田县博物馆征集了1件束颈鼓腹罐,夹细砂红陶,侈口,高领,鼓腹,带双系耳,圜底,颈部有两道凸弦纹,下接三道折线纹。另外还有1件鼓腹圜底罐,夹砂红陶,微侈口,鼓腹,圜底,口沿下端有三道凸弦纹,下接5道折线纹(图七,6、7)。这两件陶器无论器形还是纹饰都与第一组陶器很接近,很可能出自克里雅河下游地区。

这组陶器的特征与库车哈拉墩遗址早期地层中装饰凸弦纹的细砂红陶一致(图七,13~24)。另外早期地层中还包含另一类带彩绘的细砂红陶,纹饰主要有连续的实心三角纹、几道折线纹、水波纹,口沿处和折线纹上常添加点纹装饰(图七,25~33)。这类陶器年代可能比装饰凸弦纹的陶器年代要晚,与克孜尔水库墓地、多岗墓地的彩陶非常接近,属于早期铁器时代的遗存。装饰的折线凸弦纹图案与彩陶的折线纹比较接近,表明这类凸弦纹图案可能是下一阶段群巴克文化纹饰的来源之一。

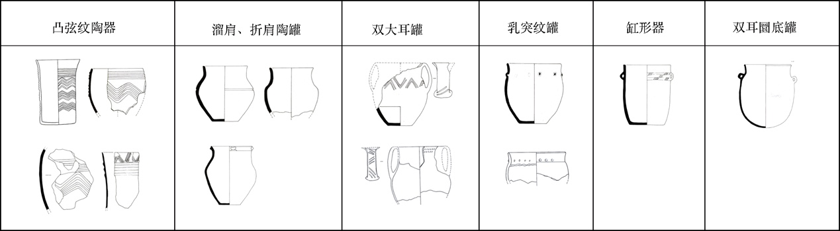

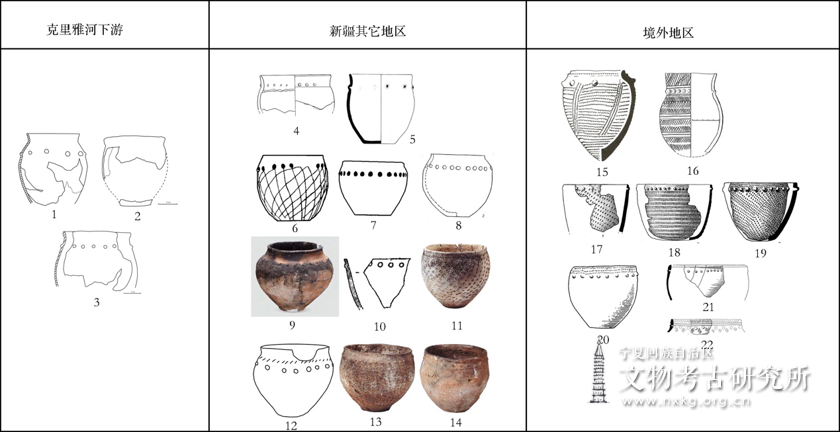

1993、1996年中日共同尼雅遗址学术调查队在尼雅遗址以北40公里范围内调查,采集了大量遗物,并将这类遗存命名为“尼雅北部类型”,年代整体定在青铜时代晚期[12]。遗存包括各式陶器、石磨盘、磨制石镰、穿孔石器、铜刀、铜斧等。陶器可以划分为几组因素:1、装饰凸弦纹的陶器,通常在陶器口沿有几道水平凸弦纹,下接几道波浪纹或折线纹,有时也与浅刻划三角纹等组合,器形有卵形罐、束颈敞口罐、杯、筒形(觚形)罐。2、高领溜肩罐,有的有折肩,小平底。3、双耳大陶罐,腹部有浅刻划三角纹。4、乳钉纹罐,接近缸形器,弧腹,小平底,颈部有一圈乳钉纹。5、缸形器,带双系耳。6、双耳圜底罐(图六)。尼雅北遗址的第一组装饰凸弦纹的各式陶器(图七,34~45)、第四组乳钉纹罐和第五组缸形罐在克里雅河下游都有发现。需要指出的是,这些因素成分复杂,年代早晚也可能存在差异。将来通过更细致的调查发现及研究工作,可以将这类遗存细化,将不同时期的因素区分开。

图六 尼雅北遗址陶器的6组因素

流水墓地的陶器以夹砂红陶为主,有少量夹砂灰陶,器表多有纹饰,以戳刺或短线刻划纹为主,有个别压印纹。器形主要有罐、钵、杯三类,罐有单、双耳和无耳罐,钵有弧腹、折腹钵,杯以筒形为多[13]。部分陶器无论是器形还是纹饰上,都与克里雅河下游第一组陶器非常接近,如深腹罐M18:2,直口,圜底,口沿下刻划两道弦纹,内填菱格纹,其下又接两道弦纹,陶器腹部装饰两组刻划的折线纹,并以两道弦纹相隔。上面一组折线纹,还在折线一侧装饰了点纹(图七,46);陶罐M51:12,微束颈,鼓腹,圜底,口沿下刻划了6道弦纹,腹部装饰多道模压的折线凸弦纹(图七,47);出土的1件双系陶罐,宽领,鼓腹,肩部有一道水平凸弦纹,下接一组折线凸弦纹,与于田县博物馆征集的带凸弦纹的双系陶罐形制接近(图七,48)[14]。流水墓地流行的用短线压印纹形成图案的做法,在克里雅河下游采集的陶片中也有发现(图七,49)。

有的学者将尼雅北遗址和库车哈拉墩遗址发现的模压的凸弦折线纹图案与辛塔什塔和彼得罗夫卡文化联系在一起[15],不可否认两者有纹饰上的相似,但是前者的纹饰是模压而成的凸弦纹,后者是刻划或压印纹,陶器的制作方法差异很大,且前者使用的是夹砂红陶,往往夹细砂,后者以夹砂灰褐陶为主,反映的是不同的陶器传统。这种情况下,不排除新塔什塔和彼得罗夫卡等文化是这类遗存的远源,但其近源仍要到别处寻找。目前看来,与这类遗存最接近的是塔吉克斯坦南部青铜时代晚期的瓦赫什文化,有的学者根据别什肯特类型遗存和瓦赫什类型遗存的相似性,将它们归为同一支文化,以别什肯特-瓦赫什文化并称[16]。

这支文化的分布范围南边至别什肯特山谷,北边到瓦赫什上游,西边到吉萨尔山谷,东边达帕米尔山区西部。墓葬地表有低矮的圆形封堆,有的有石围或石圈,墓葬形制以带墓道的竖穴墓和偏室墓为特征,早期墓葬有火葬习俗。随葬品包括陶器、少量金属器、石器和骨器。陶器以手制陶器占多数,有少量轮制陶器。出土的轮制陶器与萨帕利文化莫拉利、布斯坦阶段陶器接近,年代也应该相近。陶器有圜底、平底、小圈足,器形以卵形罐、锥形罐、筒形罐最为典型。纹饰为模压而成的凸弦纹,部分为刻划纹,典型纹样在器物口沿或颈部有几道水平凸弦纹或刻划纹,下接几组折线纹或波浪纹(图七,54~69),与克里雅河下游、尼雅北、库车哈啦墩早期地层发现的凸弦纹图案较为接近。且深腹鼓腹罐、卵形器和筒形器在克里雅河下游和尼雅北遗址的这类遗存中也比较流行,但别什肯特-瓦赫什文化中流行的圈足器在塔里木盆地却没有发现,可以认为,塔里木盆地青铜时代晚期的遗存部分吸收了来自帕米尔以西别什肯特-瓦赫什文化的影响。

另外,这类陶器可能也受到了来自南西伯利亚卡拉苏克文化(公元前14-前8世纪)的影响。圜底罐在卡拉苏克文化中非常常见,宽领的陶器突出显示了与卡拉苏克文化的联系。另外,部分纹饰也与卡拉苏克文化陶器有相似之处(图七,50~53)[17]。

图七

1~12.克里雅河下游。13~33.哈啦墩遗址早期遗存。34~45.尼雅北遗址。46~49.流水墓地。50~53.卡拉苏克文化。54~69.别什肯特-瓦赫什文化。

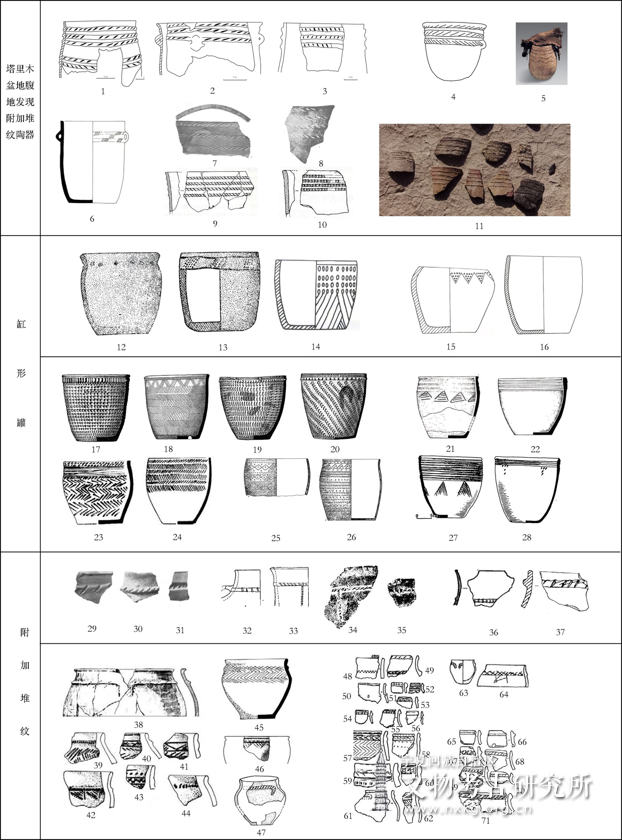

(二)夹砂灰褐陶

结合陶器器形和纹饰,可以将这类陶器划分出5组因素:1、装饰刻划纹的陶器;2、装饰附加堆纹的陶器;3、装饰乳钉纹的陶器;4、筒形罐;5、鼓腹大陶罐和直领鼓腹罐(图八)。以下对5组因素一一进行分析。

图八 克里雅河流域下游采集夹砂灰褐陶器的5组因素

第1组:装饰刻划纹的陶器

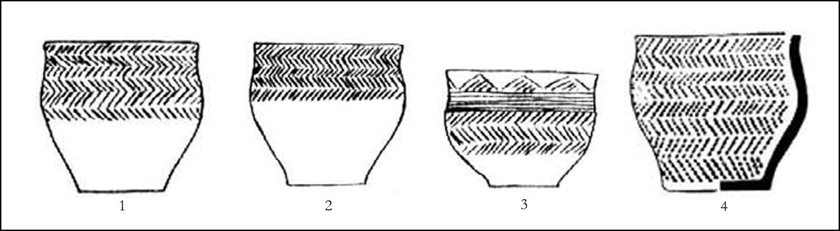

夹砂黑褐、灰褐陶为主,烧制温度高,表面抹光。目前发现的器形主要为束颈罐,接近缸形器,小平底。多在陶器上部刻划横向的折线纹,刻划痕深,纹饰单一、规整。从发现的陶片来看,这类陶器有带系耳的情况(图九,1~13)。

这类陶器在塔里木盆地北缘的新塔拉遗址、和静小山口墓地及罗布泊地区也有发现。新塔拉遗址采集的1件双系灰陶罐也属于这一类遗存(图九,17)。新塔拉遗址T1、T2第③层除了带刻划纹和压印纹的夹砂黑褐陶(图九,14~16),还包含一类卡拉苏克样式的圜底彩陶罐。遗址的14C测年数据约在公元前1500年,大致代表的前一类陶器的年代,后一类陶器的年代可能要晚一些。和静小山口墓地的长方形竖穴墓,地表有石围标志,出土器物主要有铜刀、耳环和陶罐。陶器样式包括双系陶罐、单耳陶罐及双耳陶罐,以灰褐陶为主,多小平底,部分陶器口沿、器肩或器身上部装饰横向的折线纹(图九,18、19)。另外,2010年中日小河动植物联合考察队在小河墓地西北约15公里处发现了带刻划纹的夹砂灰褐陶片,纹饰主要位于口沿下端(图九,20~22)[18],另外公布的在罗布泊发现的部分带刻划纹的陶片,在抹出的凸棱上刻划短线纹,有的陶片带系耳(图九,23~28)[19]。

图九 塔里木盆地发现刻划、压印纹陶器

这类陶器明显受到来自境外安德罗诺沃文化联合体的影响。北缘发现的完整器形虽然经过了一定的改造,添加了单、双耳和系耳的造型,但束颈鼓腹平底的器形总体与安德罗诺沃文化联合体的陶器一致,纹饰主要为平滑的刻划或压印的折线纹,少量梳齿折线纹,是费德罗沃类型非常流行的纹饰(图十)[20]。塔里木盆地发现的这类刻划纹陶片及束颈鼓腹小平底罐与邻近的伊犁地区和中亚七河流域的安德罗诺沃类型陶器无论是在器形还是纹饰上都表现出很大的差异,而是与费德罗诺沃类型陶器最接近,它的形成很可能与费德罗诺沃人群的移动与迁徙有关。根据学者研究,欧亚草原地区在公元前2千纪中叶经历了最干旱的阶段,在这一时期安德罗诺沃文化人群开始了频繁的迁徙,主要是费德罗沃部落。他们向东迁徙,占据了米努辛斯克盆地,向北进入森林地带,向南开始进入中亚地区。中亚地区大部分草原青铜时代类型遗存属于费德罗沃类型或带有明显的费德罗沃类型的影响[21]。在这一时期,费德罗沃人群的一支可能曾沿着沿伊犁河谷或从天山北麓一带沿山间通道进入塔里木盆地北缘,深入克里雅河下游,及沿着孔雀河向东进入罗布泊地区生活,带来了刻划纹陶器。

图十 费德罗沃类型陶器

第2组:装饰附加堆纹的陶器

目前发现的器形主要为缸形罐。夹砂灰褐陶,敞口或直口,多为方唇,部分在口沿下端、腹部有两至三道附加堆纹,其上有刻划的斜线纹,有的带系耳。

这组陶器与第二组陶器分布区域相同,往往同出于一处。并且从第三组陶器的刻划纹手法以及带系耳的情况来看,它和第二组刻划纹陶器的关系非常密切,很可能是同一时期的遗存。于田县博物馆征集了1件单系耳圜底小罐,口沿及以下有三道附加堆纹,上面施加斜线刻划纹(图十一,4)。这件陶器明显体现了塔里木盆地腹地的本地传统,延续了北方墓地和小河文化草编篓的器形(图十一,5)。

相似的缸形器在尼雅北遗址中有发现(图十一,6)。黄文弼先生曾经在罗布泊地区采集过类似的夹砂灰陶片,口沿下端有三至四圈附加堆纹,上面有刻划斜线纹(图十一,7、8)[22]。第三次全国文物普查在罗布泊西北编号为09LE3遗址发现了一些灰褐陶片,经拼合可以看出是4件筒形陶罐的残片,其中一件可复原口径约20厘米。陶片口沿下端有三至四道附加堆纹,上有斜线刻划纹(图十一,9~11)[23]。

这类缸形罐在欧亚草原各支青铜时代文化中有不少相似物,其中在奥库涅夫文化中比较流行,大小不一,纹饰包括凹窝纹、连珠纹、戳点纹和杉针纹等(图十一,17~20)[24],辛塔什塔文化[25]、安德罗诺沃文化费德罗沃类型[26]、萨穆西-塞伊玛类型遗存[27]、卡拉苏克文化遗存[28]中都有少量的缸形罐(图十一,21~28)。新疆北部的切木尔切克文化遗存[29]及萨恩萨伊墓地[30]也见缸形器(图十一,12~16)。

附加堆纹在新疆史前遗存中有一些发现(图十一,29~37),在库车哈拉墩早期遗存中有一类粗砂类陶器,在附加堆纹上刻划斜线纹。附加堆纹在四道沟下层文化遗存中较流行[31],在阿克塔拉类遗存中也有发现。东边到伊吾卡尔桑遗址中也有发现,在颈部贴塑一圈附加堆纹,上面施压印纹,形成绳纹[32]。

附加堆纹在境外青铜时代遗存中有不少发现,在青铜时代晚期非常流行。阿列克谢耶夫卡类型陶器的突出特征是在器肩装饰附加堆纹,并在其上施加刻划纹(图十一,38~47)。该类型遗存分布在乌拉尔地区、哈萨克斯坦、阿尔泰和中亚部分地区(图十一,48~71),库兹米娜将其年代定在约公元前13-前10世纪[33]。这一时期,附加堆纹的装饰分布到了小亚细亚、多瑙河、乌克兰、顿河、伏尔加河、乌拉尔、哈萨克斯坦、中亚南部和伊朗地区。有的学者将欧亚草原青铜时代晚期分布的这类带附加堆纹的陶器称为“附加堆纹陶器文化联合体”[34]。

带系耳的做法是塔里木盆地独特的文化传统,它可能来源于河西走廊地区,在中亚青铜时代的遗存中几乎没有发现。带系耳是适应塔里木盆地腹地及周缘地区生活环境的一种做法,即使是现在,沙漠腹地的居民仍然将日常器具悬挂在木骨泥墙上,以避免被沙尘弄脏。这么一来,这就要求器具上带耳,便于穿绳悬挂。带系耳的缸形器很有可能是模仿小河文化和北方墓地的草编篓和木桶[35],并进行改造形成的(图十二)。其本质是适应本地生态环境发展出来的器物样式。

可以看到,克里雅河下游和罗布泊地区发现的这类带附加堆纹的缸形器非常特殊,缸形器器形的远缘可能与欧亚草原青铜时代遗存有关系,附加堆纹的装饰与新疆其它地区及中亚青铜时代遗存有一定的联系,但其独特性突出,器身有多道附加堆纹,并且在缸形器上带系耳的情况在中亚和欧亚草原地区青铜时代的遗存中都没有发现,应是塔里木盆地发展出的独特样式。

图十一

克里雅河下游发现附加堆纹陶器与周边地区的比较:1~3.克里雅河下游。4.于田县博物馆。5.古墓沟墓地 6.尼雅北遗址。7~11.罗布泊地区。12~14.切木尔切克文化遗存。15、16.萨恩萨伊墓地。17~20.奥库涅夫文化遗存。21、22.辛塔什塔文化遗存。23、24.费德罗沃类型遗存。25、26.萨穆西-塞伊玛类型遗存。27、28.卡拉苏克文化遗存。29~31.哈拉墩遗址下层。32~35.伊吾卡尔桑遗址。36.奇台半截沟遗址。37.阜北农场基建队遗址。38~47.阿列克谢耶夫卡类型遗存。48~62.哈萨克斯坦东部肯特遗址。63、64.哈萨克斯坦北部新尼科利斯科耶墓地。65~71.哈萨克斯坦北部东加尔遗址。

图十二

1.小河墓地出土木桶。2.小河墓地出土草编篓。

3.北方墓地出土草编篓(拍摄于于田县博物馆)。

第3组:装饰乳钉纹的陶罐

多为束颈鼓腹罐,夹砂灰褐陶,小平底,有的在颈部或颈部下端位置装饰从内向外戳的乳钉纹(图十三,1~3)。尼雅北遗址也发现了该类带乳钉纹装饰的陶罐(图十三,4、5)。相似的陶罐在石河子水泥厂古墓、西洪沟2号遗址也有发现(图十三,6~8)[36]。另外,阿克塔拉类型遗存陶器流行在口沿有一圈戳孔或小乳钉纹(图十三,10)[37]。在尼勒克县吉仁台沟口遗址二期遗存中也出土了装饰乳钉纹的陶罐,F3:1,夹砂褐陶,直口,短束颈,溜肩,口沿装饰一周附加堆纹形成的花边,颈肩处有一周戳印乳钉纹(图十三,9)[38]。二期遗存的14C测年数据显示在公元前1400-前1200年[39]。在阿勒泰哈巴河博物馆征集了4件装饰乳钉纹的小平底罐,有的器身还遍饰指甲纹(图十三,11~14)[40]。

乳钉纹装饰在欧亚草原新石器时代到青铜时代的各类遗存中都有发现,与其相近的还有凹窝纹。阿凡纳谢沃文化(图十三,15、16)[41]、奥库涅夫文化的陶器都有在口沿下端有一圈由内向外戳印的乳钉纹的情况(图十三,17~19)[42]。卡拉苏克文化陶器流行在口沿下端装饰一圈由内向外戳印的乳钉纹,或从外向内戳印的凹窝纹(图十三,20~22)。上述新疆发现的乳钉纹陶罐,多与卡拉苏克文化有诸多联系。克里雅河下游和尼雅北遗址发现的乳钉纹陶罐和石河子、阿勒泰地区发现的非常接近,显示出与卡拉苏克文化的渊源关系,鼓腹小平底陶罐的器形在卡拉苏克文化中有非常接近的例子[43]。

图十三

乳钉纹陶器:1~3.克里雅河下游。4、5.尼雅北遗址。6、7.水泥厂古墓M01:1、M1:1。8.石河子西洪沟2号遗址。9.吉仁台沟口二期F3:1。10.阿克塔拉遗址。11~14.哈巴河县博物馆征集。15、16.阿凡纳谢沃文化遗存(卡拉苏克III号墓地4号石围10号墓葬;巴克罗夫卡(Покровка)4号墓地4号石围)。17~19.奥库涅夫文化遗存。20~22.卡拉苏克文化遗存。

第4组:筒形罐

呈长筒形,器形上比缸形器小,这一器形可能与缸形器有渊源关系,但是区别仍然是明显的(图十四,1、2)。筒形罐在流水墓地[44]、尼雅北遗址中有相似器形(图十四,3~6)。于田县博物馆征集的2件筒形罐,1件口沿下有三道压印弦纹,下接压印短线形成的连续折线纹;另外1件上半部装饰刻划斜线的菱格纹(图十四,7、8)。从装饰纹饰看,这2件器物很可能来自上游昆仑山区。萨恩萨伊墓地出土了一些筒形罐(图十四,9、10)[45]。切木尔切克文化中比较常见长筒形石罐、陶罐,如阿勒泰市博物馆征集的1件敞口石罐、加依勒玛乡哈布勒哈村采集的1件石罐(图十四,11、12)[46]。筒形罐在卡拉苏克文化中也比较常见,多素面,与克里雅河下游发现的比较接近(图十四,13~15)[47]。

图十四

1、2.克里雅河下游。3.尼雅北遗址 4~6.流水墓地。

7、8.于田县博物馆征集。9、10.萨恩萨伊墓地。

11.阿勒泰市博物馆征集。12.加依勒玛乡哈布勒哈村采集。13~15.卡拉苏克文化遗存。

第5组:鼓腹大陶罐和直领鼓腹罐

于田县博物馆还征集了1件特殊的鼓腹大陶罐,侈口,束颈,鼓腹,圜底,颈部有一圈乳突纹,下有一道凸弦纹。陶器表面绘连续的动物形象,动物身下各有一位模仿鸟形象的人物(图十五,3)。这件陶器据称发现于圆沙古城附近,陶器器形、装饰都与圆沙北29号遗址发现的鼓腹大陶罐接近(图十五,2),推测可能是圆沙古城时期的居民将捡到的更早时期的陶罐加工绘彩而成。这类陶器显示出与卡拉苏克文化比较密切的联系,鼓腹、微敞口器形,及在颈部装饰乳钉纹,在卡拉苏克文化中有非常接近的例子(图十五,9~11)[48]。

高直领鼓腹罐更是卡拉苏克文化的典型器物(图十五,12~14)。库希类型陶器为高直领鼓腹罐,多为圜底,器身装饰刻划纹(图十五,4、5)。一般认为库希类型遗存的形成与南西伯利亚的卡拉苏克文化有密切的联系[49]。也有学者持相反的观点,认为库希遗存的早期遗存可能对卡拉苏克文化的形成发挥了影响[50]。奇台县半截沟遗址[51]、木垒县四道沟遗址下层[52]有发现相似的直领鼓腹罐(图十五,7、8)。新塔拉遗址出土的彩陶则是这类直领鼓腹罐与彩陶因素的结合(图十五,6)。克里雅河下游发现的这类卡拉苏克样式的陶器可能是通过库希类型遗存、天山北麓的四道沟下层文化等传入的。

图十五

1、2.克里雅河下游。3.于田县博物馆征集。4、5.库希类遗存。

6.新塔拉遗址。7.半截沟遗址。8.四道沟遗址下层。9~14.卡拉苏克文化遗存。

根据克里雅河下游尾闾变迁及目前发现遗存分布规律来看,一般越往北,遗存年代越早,往南,遗存年代则越晚。因此我们判断,第二类夹砂灰褐陶比第一类夹砂红陶的年代要早。根据调查,夹砂红陶类遗存在圆沙古城西北的古河道中也有分布,在圆沙东北古河道则呈现这类遗存数量减少,而夹砂灰陶增多的趋势[53]。从分布规律判断,以凸弦纹夹砂红陶为特征的这组遗存,比圆沙古城及其周边墓葬的夹砂灰陶年代要早,大致在青铜时代晚期。

目前所知与第一类装饰凸弦纹的夹砂红陶器相似,且有明确年代的是克里雅河上游的流水墓地,墓地14C测年数据集中在公元前11-前9世纪[54]。第一类夹砂红陶大致与其年代相当。第二类灰褐陶遗存成分复杂,其中的刻划纹陶器与塔里木盆地北缘新塔拉遗址T1、T2第③层的同类物一致,T1、T2的14C测年数据集中在公元前1500年左右,同时结合第二类灰褐陶遗存中的其它文化因素判断,这类遗存的年代大致在公元前15-前12世纪。

四、从陶器初步探讨克里雅河流域下游

青铜时代晚期考古学文化序列

综上分析,克里雅河流域下游发现的青铜时代晚期的陶器大致可以划分为两类:一类以装饰凸弦纹的夹砂红陶为代表,集中分布在圆沙古城以北50公里的范围内,这类陶器显示出与尼雅北遗址、库车哈拉墩早期遗存、流水墓地的联系,它的形成可能受到了来自塔吉克斯坦西南部的别什肯特-瓦赫什文化及南西伯利亚卡拉苏克文化的影响。建议将这类遗存暂时命名为“圆沙北部类型遗存”,从调查情况来看,它的遗物还包括部分铜器及石器,其中典型石器包括半月形石镰[55]。这类遗存的年代大约在公元前11-前9世纪。

另外一类以装饰刻划纹、附加堆纹和乳钉纹的夹砂灰褐陶为代表。这类遗存集中分布在圆沙古城北边40公里以北的下游地区,在北方墓地周边及青铜遗址有较集中发现。这类遗存的成分较复杂,突出表现为四类因素:一、来自安德罗诺沃文化的因素,主要是费德罗沃类型,表现为刻划、压印纹的夹砂灰褐陶;二、卡拉苏克文化的因素,包括乳钉纹陶罐、鼓腹大陶罐和直领鼓腹罐。这些因素可能通过阿勒泰地区的库希遗存和天山北麓的水泥厂类型、四道沟类型等遗存传播至克里雅河下游;三、来自奥库涅夫文化和切木尔切克文化等的因素,主要表现在缸形罐、筒形罐等;四、来自新疆东部、甘青地区及本地的文化传统,突出表现在带系耳的器形上,在中亚同时期的遗存中都没有发现。带系耳的缸形器很可能是模仿前一阶段北方墓地居民的草编篓、木桶等发展出的新器形。

各类因素的年代早晚可以有差异,其中卡拉苏克文化因素应该较安德罗诺沃文化因素进入的时间晚。综合各组因素考察,这类遗存的年代大致在公元前2千纪中叶至下半叶,约公元前15-前12世纪。在这一区域还采集了大量石器和铜器(图十六),石器包括石斧、石权杖、权杖头、石杵、石磨具、研磨器、亚腰形石器、石环、玉环等;铜器样式丰富,包括短剑、刀、斧、凿、锥等工具,镞、矛等武器以及镜、别针、权杖头、联珠铜泡等装饰品等,部分陶器表现出与塞伊玛-图尔宾诺现象、安德罗诺沃文化的联系,部分表现出与卡拉苏克文化的联系,还有部分显示出与天山北路文化、甘青地区诸青铜时代文化的联系[56]。

可以将这一区域发现的遗物归为同一类遗存,为了与北方墓地所属的遗存区分开来,建议暂时将其命名为“青铜遗址类型”遗存。“青铜遗址类型”不应该被简单视为安德罗诺沃文化的一个地方类型,它是基于塔里木盆地腹地的地理生态、融合多种文化因素形成的一种文化。

图十六

青铜遗址类型遗存:1~8.石器。9~27.铜器(1~11.2018年克里雅河下游综合科学考察采集。12、13.中法联合克里雅考察队2005年采集。14~20.鲍默采集 21~24.和田博物馆征集 25~27.于田县博物馆征集)。

“青铜遗址类型”和“圆沙北部类型遗存”构成了克里雅河下游青铜时代晚期的考古学文化序列。这里有必要提到克里雅河下游青铜时代早期的一类遗存,即北方墓地,其墓葬形制、葬俗及随葬品等呈现出来的文化面貌与盆地东缘罗布泊地区的小河文化人群非常接近,14C测年数据集中在公元前1900-前1500年,年代也与小河文化符合[57]。小河文化的墓地和北方墓地都只发现了零星的铜器,以铜环、铜片为主,有个别铜镞、铜镜[58],且两处墓地都没有发现随葬陶器。尽管有学者将罗布泊地区发现的刻划纹陶片归入小河文化的范畴,但从克里雅河下游发现的情况来看,北方墓地周边发现的大量刻划纹陶器及丰富的铜器,与北方墓地呈现的文化面貌有较大差异,它们似乎更有可能是年代早晚不同的两支文化。约在公元前2千纪中叶,部分中亚草原人群,主要是费德罗沃部落,进入塔里木盆地北缘,沿河流分别深入克里雅河下游绿洲和罗布泊地区,他们拥有发达的青铜工具和武器,很可能给北方墓地和小河文化的居民造成了威胁,成为这些文化消亡的一个重要原因。

安德罗诺沃文化人群的迁入对塔里木盆地青铜时代晚期的文化发展影响深远,带来了墓葬形制、葬俗、刻划压印纹陶器传统及先进的冶金技术。察吾呼文化初期墓葬地表的石围、石室墓和部分石棺墓,以及流水墓地和莫呼查汗墓地石围边上用于祭祀的小石围,都可以追溯到安德罗诺沃文化的传统,在中亚七河流域[59]、天山地区[60]、费尔干纳盆地[61]有非常接近的例子。察吾呼文化早期陶器多夹砂灰陶、部分掺云母,流行束颈假圈足器及装饰刻划纹,有部分缸形器等,都显示了前一阶段安德罗诺沃文化陶器传统的遗留。

“青铜遗址类型”发展到一定时期也融入了从北边传播而来的卡拉苏克文化的因素。公元前2千纪末,克里雅河下游尾闾逐渐向南退缩,人们向南迁至新的绿洲,此时尾闾绿洲的范围约在圆沙古城以北50公里范围内。这一时期,卡拉苏克文化对该流域的影响仍然在延续,同时来自帕米尔以西的别什肯特-瓦赫什文化的影响也进入到这一区域。从上游的流水类型遗存及相邻的尼雅北类型遗存来看,这一时期有部分来自甘青地区的文化因素也沿着塔里木盆地南缘进入这一区域。最终,形成了塔里木盆地腹地及南缘青铜时代晚期复杂、交融又独具特色的文化面貌。

KEY WORDS: Lower Keriya River, Late Bronze Age, ceramics, sequence of archaeological culture

ABSTRACT: Several archaeological expeditions have been undertaken in recent years in Lower Keriya River, Xinjiang, and rich ancient remains have been discovered, including the remains of Bronze Age distributed in northern areas. The ceramics of Late Bronze Age collected in the expeditions vary in types, containing complicative cultural elements, and some types have concentrated distributions. The article divides those ceramics into two categories, and analyses their cultural elements, and determines their dating. Then, based on these two categories of ceramics, and with other stone and bronze wares collected from the same areas, the article proposes the concepts of “Yuansha Beibu Type”and “Qingtong Yizhi Type” remains, and makes a preliminary discussion on the sequence of archaeological culture of Late Bronze Age in Lower Keriya River.

注释:

[1] 新疆维吾尔自治区文物局编《不可移动的文物·和田地区卷(1、2)》,新疆美术摄影出版社,2015年。

[2] 考察队综合课题组《克里雅河流域生态环境的变迁与区域开发》,新疆克里雅河及塔克拉玛干科学探险队著《克里雅河及塔克拉玛干科学探险考察报告》,中国科学技术出版社,1991年,第1-2页。

[3] 黄小江、吴州《克里雅河上游地区新发现的两处石器地点》,新疆克里雅河及塔克拉玛干科学探险队著《克里雅河及塔克拉玛干科学探险考察报告》,中国科学技术出版社,1991年,第85-97页。

[4] 林世田《斯文赫定与中亚探险》,《国外中国边疆史地研究导报》1989年第3期,第44-49页。

[5] 新疆克里雅河及塔克拉玛干科学探险队著《克里雅河及塔克拉玛干科学探险考察报告》,中国科学技术出版社,1991年。

[6] 新疆文物考古研究所、法国科学研究中心315所、中法克里雅河考古队《新疆克里雅河流域考古调查概述》,《考古》1998年第12期;第28-37页。Keriya, “mémoires d’un fleuve. Archéologie et civilisation des oasis du Taklamakan”, sous la direction de Corinne Debaine-Francfort et Abduressul Idriss. Paris: Editions Findakly, 2001.

[7] Corinne Debaine-Francfort, “L’âge du bronze dans le désert de Taklamakan: nouvelles découvertes dans les deltas fossiles de la rivière Keriya, Xinjiang, Chine”, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 157e année, N. 1, 2013, pp.316-321.

[8] 张迎春、伊弟利斯·阿不都热苏勒《北方墓地:埋藏在大漠腹地的千古之谜》,《新疆人文地理》2009年第3期,第68-75页。

[9] Christoph Baumer. The history of Central Asia, the age of the steppe warriors, London, New York: I. B. Tauris, 2012, pp.131-133.

[10] 同[7], pp.321-340.

[11] 同[1]。

[12] 中日共同尼雅遗迹学术考察队《中日共同尼雅遗迹学术调查报告书(第三卷) 》,中村印刷株式会社,1999年,第35-41页。

[13] 中国社会科学院考古研究所新疆队《新疆于田县流水青铜时代墓地发掘简报》,《考古》2016年第12期,第26-29页。

[14] 新疆维吾尔自治区文物局编《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成·新疆古墓葬》,科学出版社,2011年,第151页。

[15] 郭物《新疆史前晚期社会的考古学研究》,上海古籍出版社,2012年,第326页。

[16] Виноградова Н. М, Юго-Западный Таджикистан в эпоху поздней бронзы, М.: Институт востоковедения РАН, 2004, c.85-86.

[17] Членова Н. Л, Хронология памятников карасукской эпохи, M.: Издательство «НАУКА», 1972, c.182, табл.12, 3; с. 183, табл. 13, 11; с. 186, табл. 16, 6; с. 197, табл. 30, 24.

[18] 李文瑛《黄文弼发现罗布泊史前遗存的再认识及其他》,荣新江、朱玉麒主编. 西域考古·史地·语言研究新视野:黄文弼与中瑞西北科学考查团国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2014年,第43-44页。

[19] 林梅村《塞伊玛—图尔宾诺文化与史前丝绸之路》,《文物》2015年第10期,第56页,图八。

[20] Kuz’mina E. E. The origin of the Indo-Iranians, edited by Mallory J. P. Leiden·Boston: Brill, 2007: 629, fig. 20a; 631, fig. 21.

[21] Карабаспакова К. М., Жетысу и южный Казахстан в эпоху бронзы, Алматы, ТОО НИЦИА «Бегазы-Тасмола», 2011, с.180-181.

[22] 黄文弼. 罗布淖尔考古记(中国西北科学考察团丛刊之一)》,北京:国立北京大学,1948年,图版六-1、2,图版七-1。

[23] 新疆维吾尔自治区文物局编《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成·巴音郭勒蒙古自治州卷》,科学出版社,2011年,第92页。

[24] Лазаретов И. П. Окуневские могильники в долине реки Уйбат[C]// Окуневский сборник: Культура. Искусство. Антропология. Составители и редакторы: Д. Г. Савинов, М. Л. Подольский. Санкт-Петербург, 1997: 58-64.

[25] Ткачев В. В., Хаванский А. И. Керамика синташтинской культуры[M]. Орск-Самара: Издательство ОГТИ, 2006: 169, рис. 65, 6; 166, рис. 62.

[26] 同[20]: 631, fig. 3, 13.

[27] Эпоха бронзы лесной полосы СССР[M]. Под общей редакцией академика Б. А. Рыбакова. М.: Издательство «Наука», 1987: 374, рис. 97, 6, 9.

[28] 同[17], c.182, табл.12, 26, 27.

[29] 阿勒泰地区文物局(博物馆)编《切木尔切克文化》,新疆人民出版社/新疆科学技术出版社,2016年,第55-69页。

[30] 新疆文物考古研究所编著《新疆萨恩萨伊墓地》,文物出版社,2013年,第58、62页,图四五-2、四九-1。

[31] 新疆文物考古研究所《新疆奇台县半截沟新石器时代遗址》,《考古》1981年第6期,第552页,图二-2;于志勇、阎伦昌《新疆阜康阜北农场基建队-古遗存调查》,《新疆文物》1995年第1期,第16页,图六-4。

[32] 吴震《新疆东部的几处新石器时代遗址》,《考古》1964年第7期,第335页,图四。

[33] 同[20],第75-76页。

[34] Chernykh E. N, “Ancient Metallurgy in the USSR: The Early Metal Age”, translated by Sarah Wright, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp.235-237.

[35] 同[23],第165页。

[36] 新疆文物考古研究所、石河子市博物馆《石河子市古墓》,《新疆文物》1994年第4期,第18页,图四-3;新疆文物考古研究所、石河子军垦博物馆《石河子文物普查简报》,《新疆文物》1998年第4期,第58页,图二-2。

[37] 新疆维吾尔自治区博物馆考古队《新疆疏附县阿克塔拉等新石器时代遗址的调查》,《考古》1977年第2期,第108页,图五-7;第109页,图八-1。

[38] 新疆文物考古研究所、伊犁哈萨克自治州文物局、尼勒克县文物局《新疆尼勒克县吉仁台沟口遗址》,《考古》2017年第7期,第65页,图二二。

[39] 王永强、袁晓、阮秋荣《新疆尼勒克县吉仁台沟口遗址2015~2018年考古收获及初步认识》,《西域研究》2019年第1期,第136页。

[40] 同[29],第60页,图3-4-g、h、n、o。

[41] a. Глязнов М. П. Афанасьевская культура на Енисее[M]. под редакцией М. Н. Пшеницыной. Санкт-Петербург: Издательство «Дмитрий Буланин», 1999: 121, рис. 35, 8. b. Вадецкая Э. Б., Поляков А. В., Степанов Н. Ф. Свод памятников афанасьевской культуры, под ред. В. И. Молодина. Барнаул: АЗБУКА, 2014: 286, рис. 186, 3.

[42] 同[24], c.59, табл. XVIII.

[43] 同[17], c.205, табл. 39, 15.

[44] 同[13],第30页,图二八-1、2。

[45] 同[30],第66、68页,图五三-5、图五六-1。

[46] 同[29],第67页,图3-9, f, g.

[47] 同[17], c.215, табл. 50, 8; с. 214, табл. 49, 24; с. 218, табл. 48, 24.

[48] 同[17], c.186, табл. 16, 14.

[49] 邵会秋《卡拉苏克文化初论》,《新疆文物》2007年第3期,第63-71页;邵会秋《试论新疆阿勒泰地区的两类青铜文化》,《西域研究》2008年第4期,第59-65页。

[50] 同[15],第277、278页。

[51] 同[31],第552,图二-1页。

[52] 新疆维吾尔自治区博物馆、木垒县文化馆《木垒县发现古代游牧民族墓葬》,《考古》1986年第6期,第116页,图八-3。

[53] 同[6],第37页。

[54] Mayke Wagner, Xinhua Wu, Pavel Tarasov, Ailijiang Aisha, Christopher Bronk Ramsey, Michael Schultz, Tyede Schmidt-Schultz, and Julia Gresky. Radiocarbon-dated archaeological record of early first millennium B. C. mounted pastoralists in the Kunlun Mountains, China[J]. PNAS, 2011, vol. 108, no. 38: 15734.

[55] 同[6],第37页。

[56] 详见林铃梅,买提卡斯木·吐米尔,李肖《近年来克里雅河流域下游发现铜器的研究》,待刊。

[57] 同[7],第324页。

[58] 新疆文物考古研究所小河考古队《罗布泊小河墓地考古发掘的重要收获》,殷晴《吐鲁番学新论》,新疆人民出版社,2006年,第937-941页。

[59] 同[21],第117-131页。

[60] Галочкина Н. Г, Новые данные об исследовании памятников эпохи бронзы, Кетмень-тюбе (Археология и история). под редакцией Плоских В. М. и Винника Д. Ф., Фрунзе: Издательство «ИЛИМ», 1977, c.30-38.

[61] Гамбург Б. З., Горбунова Н. Г. Могильник эпохи бронзы в Ферганской долине, КСИА, вып. 63, М., 1956, c.85-93.

编者按:本文系印前编辑稿,引用请据原文。林铃梅、李肖、买提卡斯木·吐米尔:《近年来新疆克里雅河流域下游采集陶器的研究》,《丝绸之路考古》第五辑,科学出版社,2022年1月,页36-57。