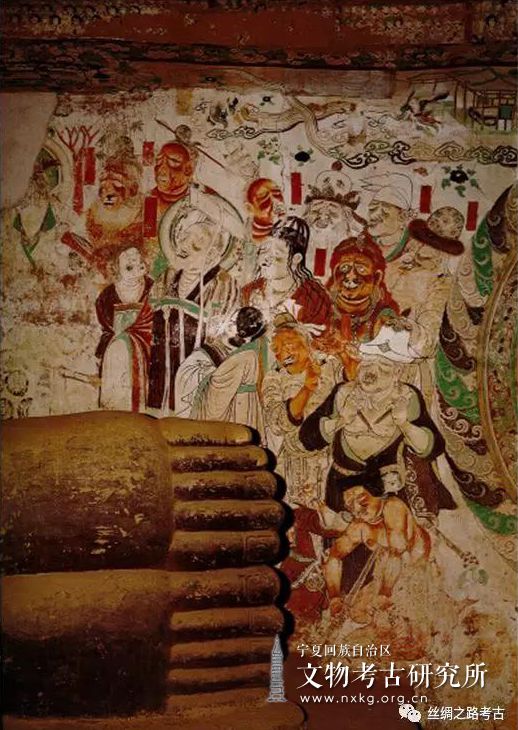

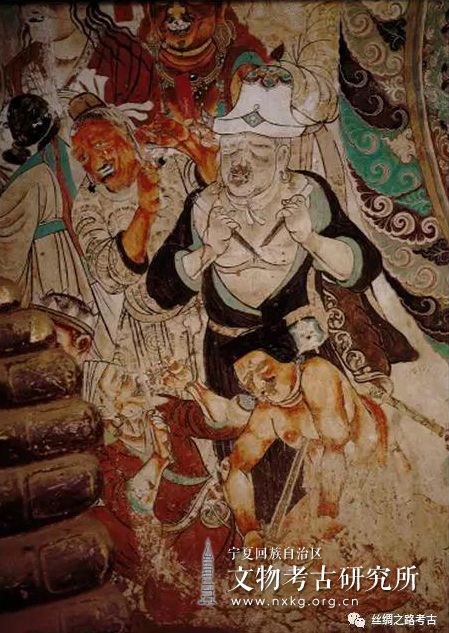

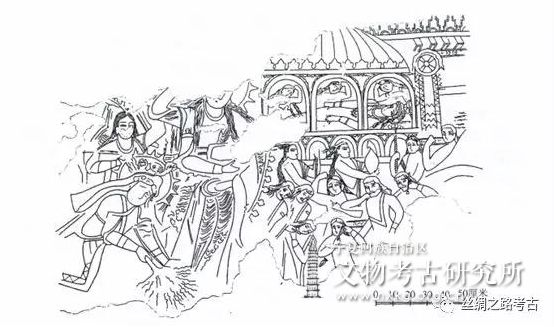

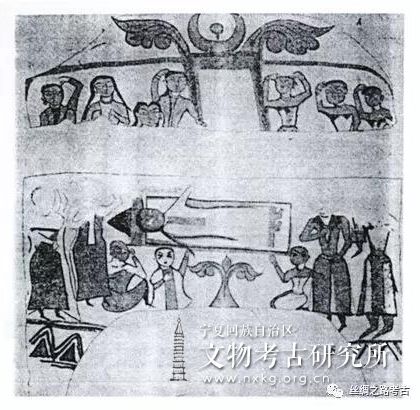

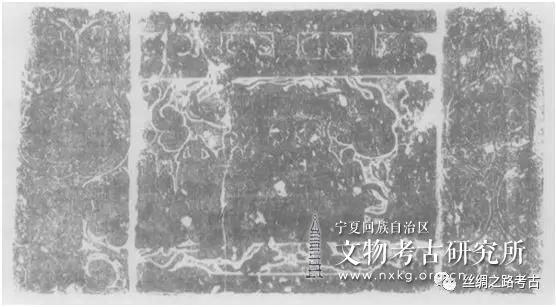

莫高窟第158窟约开凿于公元9世纪初吐蕃统治晚期的前段,该窟壁画内涵丰富,体现出不同民族、宗教之间的文化交融,“主室长方形盝顶,西壁设大型涅槃佛坛,佛坛上塑大型涅槃佛一身。窟顶画十方净土变及赴会菩萨等;南壁的主题是佛祖涅槃图,壁画内容为十大弟子举哀,图中两个弟子手捧箱型物,表情哀伤,俯于佛祖面前;西壁画菩萨与天龙八部、众罗汉;北壁为各国王子举哀;坛下一龛,两侧画涅槃变情节”。1(图1、2)洞窟北壁的举哀图中,所绘国王分别着不同服饰,有吐蕃赞普、华夏帝王、中亚西域人物。(图3)其中,在举哀图右下方有四个人,“其中一人右手持小刀割自己左耳;左侧一人持双刀,刺向自己袒露的前胸;在他们的前面有一人,左手捏鼻,右手持刀切割;其左侧一人裸上身,手持长剑刺入自己的心脏”。2(图4)此四人的行为显然即古籍所载截耳剺面与刺心剖腹之俗。贺世哲先生指出这些内容都是中亚及我国一些少数民族特殊哀悼习俗的写实,并认为:“吐蕃占领瓜沙以后,敦煌《涅槃经变》中开始出现割鼻耳、刺心胸的图像,这与吐蕃民族类似的哀悼习俗有密切关系。”3雷闻先生则详细研究了该图像内容,认为割耳剺面虽是北方游牧民族的一种葬俗,但在隋唐时期已为汉人社会所熟知和接受,同时也发展出明志取信、诉冤、请愿等新的功能。而刺心剖腹,作为一种自杀方式虽在西汉以后很少被人采用,但到隋唐时期此风又盛,这与此期大量来华的粟特人所传之祆教法术有关。敦煌158窟涅槃壁画中出现刺心剖腹图像,则是吐蕃占领时期敦煌粟特人改信佛教的真实反映。4

此外,该洞窟南壁的佛祖涅槃图中绘有“箱型物”图案,有关其宗教属性,刘永增先生曾撰文详考,认为涅槃图中所绘佛祖两大弟子所捧箱型物是祆教纳骨瓮:“结合洞窟的涅槃主题以及北壁表现的中亚各国国王举哀图,笔者认为这个箱型物应该就是上文提到的纳骨器。而以头抵箱正说明了祆教徒在祭葬死者时的礼拜方式是以头顶礼纳骨器,是粟特人丧葬礼仪在敦煌的流传”。5很显然,学者将箱型物比定为祆教纳骨瓮的重要前提是认为该窟北壁各国国王举哀图所见的截耳割鼻、刺心剖腹等习俗与祆教有关。本文拟在前人研究基础上,对壁画所见截耳剺面、刺心剖腹的习俗及箱型物与祆教的关系作一辨析,祈请方家指正。

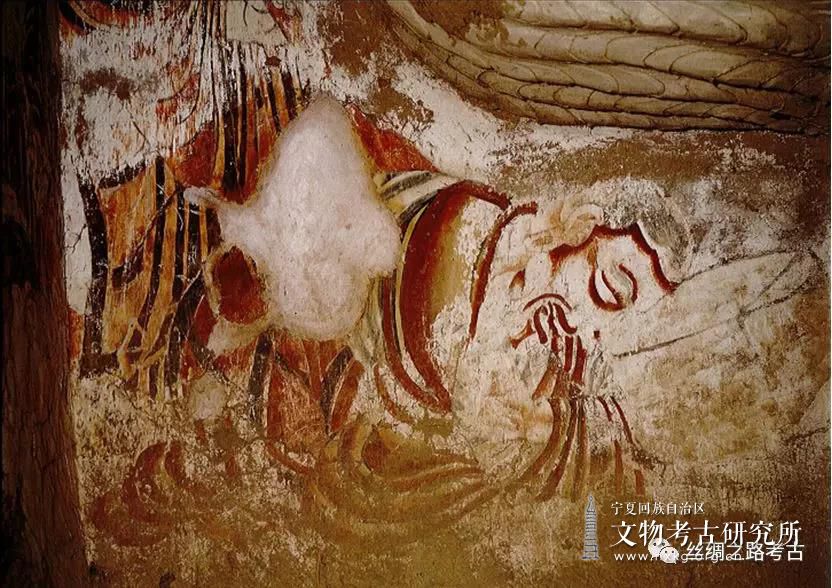

图1 十大弟子举哀图(采自敦煌研究院、江苏美术出版社编《敦煌石窟艺术∙莫高窟第一百五十八窟(中唐)》,江苏美术出版社,1998年,第64页。)

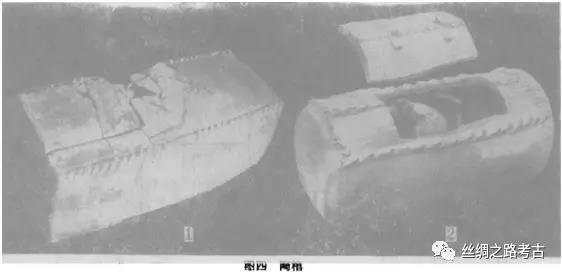

图2 十大弟子举哀图细部箱型物(采自《敦煌石窟艺术∙莫高窟第一百五十八窟(中唐)》,第68页。)

图3 各国王子举哀图(采自《敦煌石窟艺术∙莫高窟第一百五十八窟(中 唐)》,第69页。)

图4 截耳剺面图(采自《敦煌石窟艺术∙莫高窟第一百五十八窟(中唐)》,第71页。)

二、北壁举哀图所见截耳剺面、刺心剖腹

根据学界研究,“截耳剺面”主要为中国北方及西北地方少数民族的习俗,从东汉迄南宋,所涉民族众多。关于这一习俗,传世文献多有记载:

匈奴闻秉卒,举国号哭,或至剺面流血。(《后汉书∙耿秉传》)6

吏人羌胡爱惜,旦夕临者曰数千人。戎俗父母死,耻悲泣,皆骑马歌呼。至闻训卒,莫不吼号,或以刀自割。(《后汉书∙邓训传》)7

(于阗)居丧者剪髪剺面为哀切。(《洛阳伽蓝记∙宋云行纪》)8

死者,停尸于帐,子孙及诸亲属男女,各杀羊马,陈于帐前,祭之。绕帐走马七匝,一诣帐门,以刀剺面,且哭,血泪俱流,如是者七度乃止。(《周书∙突厥传》)9

后更至突厥,属其可汗暴殂,突厥谓庆曰:“前后来使,逢我国丧者,皆剺面表哀。况今二国和亲,岂得不行此事”。庆抗辞不从,突厥见其守正,卒不敢逼。(《周书∙王庆传》)10

卫宫坐位刀剺面,九姓行哀截耳璫。(《王昭君变文》)11

毗伽阙可汗初死,其牙宫、都督皆欲以寕国公主殉葬,公主曰:“我中国法,婿死,即持丧,朝夕哭临,三年行服。今回纥娶妇,须慕中国礼,若今依本国法,何须万里结婚。”然公主亦依回纥法,剺面大哭。(《旧唐书∙回纥传》)12

(承干)身作可汗死,使众号哭剺面,奔马环视之。(《新唐书∙常山王承干传》)13

(唐太宗死后)四夷之人入仕于朝及来朝贡者数百人,闻丧皆恸哭,剪髪,截耳,剺面,流血洒地。(《资治通鉴》卷199)14

所谓白达达者(汪古人)……遇父母之丧,则剺其面而哭。(《蒙鞑备录》)15

(女真人)其亲友死,则以刀剺额,血泪交下,谓之“送血泪”。(《大金国志∙初兴风土》)16

截耳剺面是古代流行于以匈奴为主体的西域及北方诸民族中的一种丧葬习俗,嚈哒、氐羌、突厥、回纥、吐蕃、党项、黠戛斯、汪古、女真、回回甚至汉族等民族都受其影响,有关其渊源流变,中外学界颇多讨论。17不赘。

学者们将“剺面截耳”之俗与祆教相聨的原因之一是此俗亦在粟特地区流传。如曹魏太和(227-233)年间,敦煌太守仓慈逝时,“西域诸胡闻慈死,悉共会聚于戊己校尉及长史治下发哀,或有以刀画面以明血诚”。18此处之西域诸胡应包括粟特胡人。玄奘在《大唐西域记》的序论中即指出胡俗中的剺面截耳之俗:

黑岭以来,莫非胡俗。虽戎人同贯,而族类群分,画界封疆,大率土著。建城郭,务殖田畜,性重财贿,俗轻仁义。嫁娶无礼,尊卑无次,妇言是用,男位居下。死则焚骸,丧期无数。剺面截耳,断发裂裳,屠杀群畜,祀祭幽魂。吉乃素服,凶则皂衣。19

粟特地区的考古发现,也印证了文献记载。如粟特片治肯特(Panjkent)二号遗址正厅南壁的大型壁画,上绘粟特人六,突厥人五,同在死者帐前割耳剺面。20(图5)九姓胡花剌子模托库卡拉(Tok-Kala)出土的盛骨瓮,瓮面亦刻有胡男胡女剺面截耳的悼亡仪式。21(图6)不过,据蔡鸿生先生研究,粟特地区的剺面截耳之俗,原是漠北游牧民族的悼亡仪式,后又流行于西胡地区。它在空间和时间上的广延性,“说明这种胡俗有很强的生命力”。22而并非表明其是粟特胡人的独特葬俗,更不能据此认为其是祆教葬俗。

图5 片治肯特壁画所见截耳剺面图(采自宫治昭著,李萍、张清涛译《涅槃和弥勒的图像学 : 从印度到中亚》文物出版社,2009,第467页。)

图6 托库-卡拉出土的纳骨瓮画像(采自施安昌《火坛与祭司鸟神》,北京紫禁城出版社,2004年,第84页。)

至于“刺心剖腹”之俗,学者们多引史载“安金藏剖腹”事迹而论証其与祆教相关。蔡鸿生先生从人、事、例、证四个方面进行分析,证明“把安金藏剖腹表忠一事定性为粟特人在唐代的文化遗迹是不能成立的”,并提示我们“西域幻法为胡俗(粟特),割耳剺面为蕃俗(突厥),剖腹表忠为汉俗(中国),三者不能划等号”。23此外,将文献中所记载的“西域幻术”与“安金藏剖腹表忠”细节加以比较,会发现两者差别甚大。安金藏剖腹表忠的情节,见于《旧唐书》记载:

(安金藏)即引佩刀自剖其胸,五藏并出,流血被地,因气绝而仆。则天闻之,令与入宫中,遣医人却纳五藏,以桑白皮为线缝合,傅之药,经宿,金藏始苏。24

而有关祆教幻术,唐张鷟《朝野佥载》卷三记载:

凉州祆神祠,至祈祷日祆主以铁钉从额上钉之,直洞腋下,即出门,身轻若飞,须臾数百里。至西祆神前舞一曲即却,至旧祆所乃拔钉,无所损。卧十余日,平复如故。莫知其所以然也。

河南府立德坊及南市西坊皆有胡祆神庙。每嵗商胡祈福,烹猪羊,琵琶鼓笛,酣歌醉舞。酹神之后,募一胡为祆主,看者施钱并与之。其祆主取一横刀,利同霜雪,吹毛不过,以刀刺腹,刃出于背,仍乱扰肠肚流血。食顷,喷水呪之,平复如故。此盖西域之幻法也。25

此类记载还见于敦煌文书中,如英藏敦煌文书《沙州伊州地志残卷》(S.367),所记贞观十四年(640)高昌未破以前敦煌北面伊州伊吾县祆庙的宗教仪式活动:

伊吾县……火祆庙中有素书,形像无数。有祆主翟槃陁者,高昌未破以前,槃陁因入朝至京,即下祆神,因以利刀刺腹,左右通过,出腹外,截弃其余,以髪繋其本,手执刀两头,高下绞转,说国家所举百事,皆顺天心,神灵助,无不征验。神没之后,僵仆而倒,气息奄,七日即平复如旧。有司奏闻,制授游击将军。26

从上引史料可见,祆主与安金藏的剖腹动作有所不同,安金藏“引佩刀自剖其胸”,凉州祆主“以铁钉从额上钉之,直洞腋下”,而翟槃陀“以利刀刺腹,左右通过,出腹外,截弃其余,以髪繋其本,手执刀两头,高下绞转”,洛阳祆主则“以刀刺腹,刃出于背,仍乱扰肠肚流血”。安金藏剖腹乃为表达“以死尽忠”的决绝之心,是明确的自杀行为——剖腹自尽。相比之下,凉州祆主、翟槃陀和洛阳祆主剖腹则是为了满足表演的需要,因此动作就复杂得多,使用了令人眼花缭乱的“障眼法”,与今日我们所见用刀砍头、将人体切为几个部分的魔术相类似。安金藏剖腹后“五藏并出,流血被地,因气绝而仆……遣医人却纳五藏,以桑白皮为线缝合,傅之药,经宿,金藏始苏”。而翟槃陀做了一系列令人触目惊心的剖腹行为之后“僵仆而倒,气息奄,七日即平复如旧”,凉州祆主“至西祆神前舞一曲即却,至旧祆所乃拔钉,无所损。卧十余日,平复如故”,洛阳祆主则是“食顷,喷水呪之,平复如故”。三位祆主表演完法术之后,并未像金藏那样需要医生救治,而是很快复原。而其中一人休息了七天,一人卧十余日,一人则根本不需要休息,其原因可能是对于幻术的熟悉及运用程度不同所致。甚至是服用了类似曼陀罗(押不卢)等致幻剂、麻药。27若安金藏剖腹亦是此类幻术的话,又如何赢得皇帝信任,事后又何需医生専门救治呢?因此,两者实则形似神异。

张庆捷先生曾列举出土文物中涉及到截耳剺面与刺心剖腹的图像,包括日本Miho博物馆藏北齐石床榻画像、阿富汗的巴米扬石窟Fc洞(72窟)和K洞(330窟)《涅槃图》壁画、新疆克孜尔石窟第224窟《涅槃图》、出土于花剌子模托克-卡拉遗址的纳骨瓮图像、片治肯特2号遗址出土壁画,以及本文所述及的莫高窟第158窟《举哀图》。28在以上诸图像中,具有鲜明祆教特征的无疑是日本Miho博物馆藏品与托库-卡拉出土的纳骨瓮画像。Miho北齐石棺床画像上,“在(画面)上部的中央,一身着长袍者站立着,面向正前方,立于一火坛前。祭司面部覆盖着padam,一种白色的口罩,在祆教仪轨中用来防止玷污圣火。后面有四人,二跪二立,均手持小刀剺面。”29(图7)托库-卡拉出土的纳骨瓮画面:“中部是一个仰身向上的死者,四周环绕悲哀的男女,有的男性单手或者双手揪着头发,表示发自内心的哀痛。”30尽管这两幅画像整体与祆教有关,但其中的剺面、哀悼等习俗是否即为祆教习俗,则并不确定。有关克孜尔石窟佛教涅槃图像的变化,日本学者宫治昭先生认为,“中亚流行的非佛教的葬送仪式中,有拔发、打胸、劈面、割耳的激烈的哀悼仪式。不喜欢流血的佛教回避劈面、截耳那样的仪礼是理所当然的,但克孜尔壁画又直接吸收了这种非佛教的哀悼仪式。……中亚涅槃图像的哀悼形式摄取了非佛教的葬礼。”31至于这些非佛教的葬礼是否即为祆教习俗呢?若从祆教教义来考虑,则很难给出肯定的答案。

图7 日本Miho博物馆藏北齐石棺床(采自日本Miho博物馆官网http://www.miho.or.jp/chinese/index.html.)

根据原始琐罗亚斯德教教义,无论是“剺面截耳”的流血行为,抑或举哀的哀悼仪式,都与该教教义相违背。据教义所说,死亡乃恶魔阿里曼所创造,所有死亡的事物均遭到不同程度的污染。比如出血或者某一部位被割离,细小者如修剪头发和指甲等,在其死亡瞬间皆变成污染物。琐罗亚斯德教帕拉维(Pahlavi)文书中记载了此类古老信条,指明这些剪掉的东西是不净的,一定不能接触善良的土地。琐罗亚斯德教徒小心翼翼地亲自收集并处理剪掉的头发和指甲。人们通常将这些废弃物包在一块白色棉布里,放在地上画好的四条宗教意义的框(kaš)中间,围住污染。然后念诵相应的《阿维斯陀经》(Vd. 17. 9),将布缝好,放在一小块彩布里包起来。然后通常由妇女或者女孩把左臂的衣袖紧紧挽到肘部,左手拿着小包,远离身体,拿到“指甲堆”(the lard ornākhondān),扔在那里。处理这些垃圾的人要进行三次净礼:先在地上的框里放三块石头;首先站在第一块石头上,自己用帕杰乌(清洁所用的牛尿)擦洗;然后站在第二块石头上用沙子擦洗;最后,在第三块石头上用水沐浴,如此这般,由于接触了从身体割离之物所受的污染才被完全驱除。32

祭祀死者时,琐罗亚斯德教徒并不主张一味悲痛地祭祀,而是尽力创造能够与死者共同参加的快乐活动,这种活动被称为“娱乐灵魂”(šād-ravānī)。这一行为演变为在葬礼时举行的节日,以致于旁覌者很难区别节日和葬礼。若遇家中有人过世,全家人沉浸在悲痛之中,亲戚和朋友前来慰问。日间的仪式上,客人们向亲属吊唁;晚上的集会则尽量地欢快娱乐,大家载歌载舞,互相逗趣、讲故事、饮酒作乐。乍一看,在葬礼之间举行娱乐活动好像缺乏人情味;但事实上,这部分活动也是为了死者的灵魂着想,人们确信当灵魂看到留在世间为自己而深感痛苦的人,会感到悲伤,只有看到他们快乐才感到高兴。33

三、箱型物非纳骨瓮辨

至于洞窟南壁涅槃图中所绘佛祖两大弟子所捧箱型物是否为祆教纳骨瓮,我们无法简单地给出肯定或否定的答案。本节首先考察祆教与纳骨瓮的关系,或许有助于认识此箱型物的宗教属性。

著名中亚考古学家普加琴科娃(G.A.Pugachenkova)曾这样描述纳骨瓮:“(纳骨瓮)是根据《阿维斯陀经》教义,将人的尸体运到远无人烟的地方,或者是达克玛(dakhma)里面,尸肉被处理干净后,存放尸骨的特殊容器。”34中亚考古发现证明,纳骨瓮是中古时期中亚祆教徒所普遍使用的葬具,学界咸认为这是其与萨珊波斯琐罗亚斯德教葬俗的明显差异。35自19世纪末开始,中亚各地就相继发现大量纳骨瓮。重要的发现如20世纪初在撒马尔干以西70公里的比亚·乃蛮(Biya-naiman)地区出土了将近700个纳骨瓮残片。20世纪四五十年代,片治肯特、木鹿、花剌子模等地亦出土了纳骨瓮。36到了70年代,在瑟底痕(Ishtixon)和库尔干等地也发现了纳骨瓮。37直到2005-2008年,法国-乌兹别克考古队在粟特南部的Sangyr-tepe还发掘了大量纳骨瓮。38有关纳骨瓮与祆教的关系,学者们进行了大量研究。如法国中亚考古专家葛乐耐(F. Grenet)教授研究了比亚·乃蛮遗址发现的盛骨瓮,在其修饰图像上认读了一组六位稳定的人物形像,并将其比定为琐罗亚斯德教主神阿胡拉·马兹达的六位属神。39而早年比利时伊朗考古学家吉什曼(R. Ghirshman)曾辨认出伊朗本土所出石制纳骨瓮上刻有密特拉(Mithra),察宛(Zurvān),阿达尔(ātar)和阿娜希塔(Anāhitā)四位琐罗亚斯德教神祇。40以上研究,说明骨瓮的确与祆教关系密切。不过总的来说,有关盛骨瓮的研究,多集中于制法、形状、装饰、出土地域,以及年代等分类的综合性研究。41而证明盛骨瓮是否具有祆教属性的更重要标准是,骨瓮直接盛放的是骸骨,还是火烧后的骨灰。因为若其中所盛为骨灰,显然与琐罗亚斯德教的核心教义相违背,而这一差异也不能简单地以地域不同发生变异来解释。

根据琐罗亚斯德教义规定,若用火来焚烧尸体,乃是“玷污火”的重大罪过,将受到严厉惩罚。《辟邪经》中规定,尸体布满尸魔,焚烧尸体、直接埋葬尸体或将尸体投入水中都是极大的罪恶,因为这样会污染火、水、大地等善的创造。如果用火来焚烧尸体,那么火就会受到极大的污染。对于如何处理这类被污染的火,《辟邪经》中是这样规定的:

(问)现世的造物主,正直的上神!如果马兹达教徒日常中遇到用火焚尸,将如何处理?

马兹达回答道:他们应该杀死烧尸体者,他们应该移走烧火的器具,移走盛尸骨的器具。人们应该从那火中重新取出火种,使其远离原来焚尸之火,如此这般,受污染的火将迅速熄灭。42

若将污染之火正确处理,则是极大的功德:

(问)现世的造物主,至善的上神!如果人们将(受污染的)焚尸之火带到指定地点净化,当其逝世时,将会受到何种奖赏?

马兹达回答道:就好比他生前将纯净的火携带到火庙的功德一万倍。43

因此,若要判断本文所讨论的箱型物为祆教纳骨瓮,一个重要标凖是其中所盛之骨应未经过焚烧。迁居中亚的琐罗亚斯德教教徒,虽然葬俗的形式有所改变,但其核心内涵始终没有变化:即尸体不能接触火、水、土地,纳骨瓮中安置的为天葬或野葬后的骨殖。这两点在出土文物中也得到了证实。柳洪亮先生曾披露新疆鄯善县吐峪沟发现的陶棺葬,其中1号和2号陶棺中各装有一幅成年人骨架,陶棺内的人骨架均属二次葬,是死者的尸体自然腐烂后再把骨架叠压装入棺内的。44(图8)

图8 新疆鄯善吐峪沟陶棺葬(采自柳洪亮《新疆鄯善县吐峪沟发现陶棺葬》,《考古》1986年第1期,第88页。)

此外,需要特别指出的是,使用纳骨瓮并非琐罗亚斯德教的唯一或专有葬俗。琐罗亚斯德教经典中出现骨瓮的记载,至迟可追溯至《辟邪经》。该经编纂于萨珊王朝沙普尔二世统治时期(309-380),其中第六章在规定处理死者遗骸的正确方式时,言及骨瓮:

(问):我们将死者的遗骸置于何处?

(答):放到狗、狐狸和狼够不到的骨瓮(uzdāna-)里,不要让雨水淋到。若条件许可,这些崇拜马兹达者就将其放于岩石或泥土上;反之,就让骨架呆在原地,或曝露在阳光下,接受光照。45

Uzdāna在帕拉维语中读作uzdahist,意为astōdān(纳骨瓮),不同时期的纳骨瓮风格不同。然而,按照《辟邪经》的规定,穷人只是将干燥的遗骸放在地上;考古发现无法证明,但帕提亚时代和萨珊时期的外国旅行家曾经目睹。这种风俗与琐罗亚斯德教的教义并不相悖,因为骨头经过曝晒,已经变干净,不会污染善良的大地。46这也可能正是中国史籍记载波斯葬俗“弃尸于山”,而没有记载如何处置遗骸的一个原因,普通百姓在弃尸之后,任由尸骨腐化,并不违背教义。按照琐罗亚斯德教的规定,造物主创造了人,在末日(Frašegird)时收集残骸,是造物主所允许的。47因此,使用纳骨瓮保存遗骸,虽属遵循教义的一种表现,却不是非执行不可的义务,现有资料只能说明其在某时某地较为普遍。处理尸骨的方法和地点会随着具体条件的改变而发生变化,这毫不奇怪,关键是必须严格遵守琐罗亚斯德教的净规,即保证尸骨不会对善的造物造成污染、伤害。况且作为二次葬时存放骸骨的葬具,纳骨瓮并非祆教所独有。如犹太教中即有使用盛骨瓮二次葬的习俗。48因此,仅从图像所示箱型物外观与纳骨瓮类似,就定其为祆教属性,显然不够谨慎。那么,该箱型物究为何物?考察洞窟开凿的时代背景,无疑有助回答这个疑问。

据学者们考证,158窟所开凿的时代大致在公元九世纪初至公元839年左右,即吐蕃统治晚期的前段。49这一时期吐蕃统治者为了巩固政权,采取了联合汉族地主阶级(包括高级僧侣)的策略。50这一策略使得“在吐蕃管辖下的敦煌也与吐蕃本土一样,在吐蕃统治者的大力提倡与扶植下,佛教的发展也达到了一个新的顶峰。……沙州寺数和僧数不断增长……佛教教团的实力不断膨胀”。51聚居于此的粟特人显然受到了这一趋势的影响,上层粟特人纷纷捐资建窟,以功德主、施主的身份参与佛教活动,处于低层的粟特人则进入寺庙,成为寺户。52史籍记载表明吐蕃统治时期佛教信仰在粟特人中普遍流行,粟特人在佛教教团中势力大增,不仅所占比重高,而且控制了吐蕃统治初期佛教教团领导之位。53在浓厚的佛教氛围中,许多粟特人信仰了佛教。如敦煌文书P.2729《吐蕃辰年(公元788年)三月沙洲僧尼部落米净辩碟》,是吐蕃占领敦煌后于788年对敦煌诸寺僧尼的清查名单,从名单中可以看到,敦煌诸寺僧尼共310人,其中粟特胡姓僧尼49人:龙兴寺有都统石惠捷、米净辩、石会如、石宝意、罗般若;大云寺有翟维明、都统康智诠、罗智广、贺辩空、石法进;莲台寺、灵图寺、金光明寺、永安寺、干元寺、开元寺、灵修寺、普光寺和大乘寺也都有粟特胡姓僧尼。粟特及胡姓人约占僧尼总数的六分之一,其中安、史、米、曹、康、石等粟特僧尼共29人,占近十分之一。54另,第158窟甬道北壁西向第二身供养人题名为“大蕃管内三学法师持钵僧宜”,“‘大蕃管内’是吐蕃人的自称,犹如唐人自称‘大唐’。‘三学法师’是宗教职称,在莫高窟僧人题名中屡有所见。‘持钵僧’这个名称在莫高窟仅见此一例,可能是供养僧表示虔诚的一种谦称。至于‘宜’字,黄文焕同志认为可能是姓氏,吐蕃语里有此一姓”。55据此,我们可以将此题记释读为“法号是‘三学法师’的‘宜’姓吐蕃僧人”。以上史实,在在证明该窟的佛教背景。联系到该窟壁画主体是佛祖涅槃图,因此图中出现的箱型物更宜从佛教角度索解。

据文献记载,佛祖涅槃后,“尔时如来大圣宝棺,渐渐空行至茶毘所。……尔时如来以大悲力,从心胸中火踊棺外,渐渐茶毘经于七日。”56此处之宝棺应该是安放佛祖荼毗后的舍利子。佛教典籍记载,佛祖荼毗后现八万四千颗舍利子,因为舍利子是佛教圣物,教徒们为了表示对佛的虔诚,专门修建了保存和埋葬舍利的建筑物——“塔”。“一切四众收取舍利置七宝瓶,当于拘尸那伽城内四衢道中起七宝塔,高十三层,上有相轮,……安置宝瓶如来舍利”。57那么,本文所言的箱型物是否即为盛装舍利子的舍利函呢?

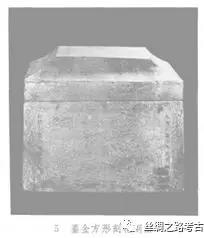

关于隋唐时期舍利函的情况,杨泓先生和徐苹芳先生已有论述。58杨泓先生将隋唐时期中国舍利容器形制变化划分为三个阶段:第一阶段自隋至唐初,通常由内至外是玻璃瓶、铜函、石函。如陕西耀县隋神德寺出土隋仁寿四年(604)盝顶方形舍利石函,内涂金盝顶铜盒、涂金方铜盒。59第二阶段始自唐高宗显庆五年(660)至唐武宗会昌灭法(845),石函内为金棺银椁。如甘肃泾川贾家庄唐大云寺塔基地宫出土唐延载元年(694)刻铭盝顶方形石函,函内依次有:鎏金方形铜函、银椁、金棺、琉璃瓶,内舍利14粒。60第三阶段是唐宣宗复法以后到唐代覆亡,除仍沿用金棺银椁瘗藏舍利外,更新兴以小型塔子为舍利容器。如陕西扶风唐法门寺塔地宫后室出土唐懿宗咸通十五年(874)八重舍利宝函,由外及内依次是银棱盝顶黑漆宝函、鎏金四天王盝顶正方形银函、素面盝顶正方形银函、鎏金如来坐佛盝顶银函、六臂观音盝顶金函、金筐宝钿珍珠装金函、金筐宝钿珍珠装珷玞金函、宝珠顶单檐四门金塔,内佛指舍利一枚。61由此我们可以发现,隋唐时期的舍利函,不论供奉舍利的规格有多高、舍利子外所包的石函有几重,最外面的一重舍利容器一般为方形石函,与壁画中箱型物形制相似,且符合壁画佛祖涅槃的主题。

另在河北定县宋静志寺塔基内不仅发掘出隋大业二年(606)盝顶正方形舍利石函及鎏金盝顶方形铜函,(图9-1)其北壁发现绘有十大弟子举哀图,“塔基的东、西、北三壁均有壁画。北壁是释迦牟尼涅槃像,描绘的是释迦牟尼死后,他的十个弟子赶来奔丧的情景。上面画一高台,释迦牟尼尸体侧卧其上,两目微闭,十分安详,似正枕臂微睡……周围是他的十个弟子和父母悲悼的景象,有的槌胸顿足,有的嚎啕大哭,有的伏尸饮泣,有的哭昏在地。”62(图9-2)在陕西临潼姜原村唐庆山寺塔基地宫中发掘出开元二十九年(741)释迦如来石舍利宝帐、银椁、金棺、铜莲座玻璃瓶,内装舍利,而且出土的舍利塔侧壁上发现同样绘有十大弟子举哀图,“(宝帐)左侧面,涅槃图……释迦佛仰面躺在铺着席子的长方形榻上,身着法衣,缚带交叉。……榻前两侧各跪一个项戴链,腕戴钏,裸上身,一手握拳搭膝,一手握拳捶胸,张口哭泣的僧人。”63(图10)涅槃图与舍利函一同出现,符合佛教教义。两幅涅槃图中十大弟子举哀也是正常的哀悼行为,并无其他独特的方式或含义。因此,以佛祖涅槃为主题的壁画中出现带着舍利函的十大弟子,合情合理。

图9-1 河北定县宋静志寺塔基地宫出土舍利函(采自定县博物馆《河北定县发现两座宋代塔基》,《文物》1972年第8期,第49页、图版七-5。)

图9-2 塔基地宫出土涅槃图(采自定县博物馆《河北定县发现两座宋代塔基》,《文物》1972年第8期,第49页、图版七-5。)

图10 陕西临潼唐庆山寺塔基地宫出土涅槃图(采自临潼县博物馆《临潼唐庆山寺舍利塔基精室清理记》,《文博》1985年第5期,第22页。)

至于论者所言“以头抵箱正说明了祆教徒在祭葬死者时的礼拜方式是以头顶礼纳骨器”,仅为推测。有关琐罗亚斯德教丧葬礼俗,印度帕尔西学者莫迪(J. J. Modi)、英国学者玛丽·博伊斯(Mary Boyce),瑞典学者哈特曼(S. S. Hartman)均做过广泛深入的研究。64从这些学者所记录的现代印度和伊朗琐罗亚斯德教徒的丧葬礼俗来看,并未见以头顶礼纳骨器来祭祀死者的礼拜方式,而该教经典中亦无此类描述。所以此说法目前尚无法证实。

1 沙武田《敦煌莫高窟第158窟与粟特人关系试考(上)》,《艺术设计研究》2010年第1期,第16页。

2 雷闻《割耳剺面与刺心剖腹——从敦煌158窟北壁涅槃变王子举哀图说起》,《中国典籍与文化》2003年第4期,第95—104页;修订本《割耳剺面与刺心剖腹——粟特对唐代社会风俗的影响》,收入荣新江、张志清主编《从撒马尔干到长安——粟特人在中国的文化遗迹》,北京图书馆出版社,2004年,第41—48页。

3 贺世哲《敦煌莫高窟的涅槃经变》,《敦煌研究》1986年第1期,第11页。

4 雷闻《割耳剺面与刺心剖腹——从敦煌158窟北壁涅槃变王子举哀图说起》,第104页。

5 刘永增《莫高窟第158窟的纳骨器与粟特人的丧葬习俗》,《敦煌研究》2004年第2期,第17页。

6 《后汉书》卷一九《耿秉传》,第718页。本文所引诸正史,皆据中华书局标点本。

7《后汉书》卷一九《邓训传》,第611页。

8 范祥雍《洛阳伽蓝记校注》,上海古籍出版社,1958年,第271页。

9《周书》卷五〇《突厥传》,第910页。

10《周书》卷三三《王庆传》,第576页。

11 周绍良《读变文札记》,《文史》1979年第7辑,第230页。

12《旧唐书》卷一九五《回纥传》,第5202页。

13《新唐书》卷八〇《常山王承干传》,第3565页。

14《资治通鉴》卷一九九,中华书局标点本,第6268页。

15 杨讷编《元史研究资料汇编》第97册,中华书局,2014年,第196页。

16《大金国志》卷三九《初兴风土》,中华书局,1986年,第551—552页。

17 李炳海《剺面风俗文献和流传》,《文献》1990年第3期,第281—283页。蔡鸿生《唐代九姓胡礼俗丛考》,《文史》1992年第35辑,第109—125页,此据氏著《唐代九姓胡与突厥文化》,中华书局,1998年,第24—27页。那顺布和《论斯基泰剺面习俗的东传及其意义》,《北方文物》1992年第4期,第67—72页。孟楠《略论中国古代少数民族的“剺面”习俗》,厉声、安尼瓦尔主编《历史论集》,新疆人民出版社,1995年,第86—104页。雷闻《割耳剺面与刺心剖腹——从敦煌158窟北壁涅槃变王子举哀图说起》,第95—104页;修订本《割耳剺面与刺心剖腹——粟特对唐代社会风俗的影响》,第41—48页。张庆捷《“剺面截耳与椎心刺鼻”图解读》,《乾陵文化研究》2008年第4期,第85—92页;收入其著《民族汇聚与文明互动——北朝社会的考古学考察》,商务印书馆,2010年,第559—569页。Judith A. Lerner,“Central Asians in Sixth-Century China: A Zoroastrian Funerary Rite,” Iranica Antiqua, Vol.XXX, 1995,pp.179-190. 江上波《ユウラシア北方民族の葬礼におけゐ剺面、截耳、剪髪について》,收入氏著《ユウラシア北方文化の研究》,山川出版社,1951年,第144—157页。谷憲《内陸アジアの傷身行为に關する—試論》,《史学雜誌》第93編第6號,1984年,第41—57頁。

18《三国志∙魏书》卷一六《仓慈传》,第513页。

19 季羡林等《大唐西域记校注》卷一《序论》,中华书局,1985年,第45页。

20 G. Azarpay, Sogdian Painting: ThePictorial Epic in Oriental Art, Berkeley·Los Angeles·London: University ofCalifornia Press, 1981, p.127.A. M. Belenizki, Mittelasien Kunst derSogden, Leipzig, 1980, p.50.

21 F. Grenet, Les pratiquesfuneraires dans l’Asie central sedentaire de la conquete grecque al’Islamisation,Paris, 1984, pl. XLIV.

22 蔡鸿生《唐代九姓胡与突厥文化》,第24页。

23 蔡鸿生《专门史与通识》,收入陈春声主编《学理与方法》,香港博士苑出版社,2007年,第4—6页;《读史求识录》,广东人民出版社,2010年,第23—29页。

24《旧唐书》卷一八七上《安金藏传》,第4885页。

25 [唐]张鷟撰,赵守俨点校《朝野佥载》(《隋唐嘉话·朝野佥载》,唐宋史料笔记丛刊),中华书局,1979年10月第1版,1997年12月湖北第2次印刷,第64—65页。

26 中国社会科学院历史研究所、中国敦煌吐鲁番学会敦煌古文献编辑委员会、英国国家图书馆、伦敦大学亚非学院编《英藏敦煌文献》第一卷,成都:四川人民出版社,1990年,第158页;录文参考唐耕耦、陆宏基编《敦煌社会经济文献真迹释录》第一辑,北京,书目文献出版社,1986年,第40—41页。

27 关于西域幻人表演使用押不卢,见载于明方以智《通雅》,具体讨论见沈睿文《安禄山服散考》,上海古籍出版社,2015年,第98—103页。

28 参阅张庆捷《“剺面截耳与椎心刺鼻”图解读》,《干陵文化研究》,第85—92页;其著《民族汇聚与文明互动——北朝社会的考古学考察》,第559—569页。

29 姜伯勤《中国祆教艺术史研究》,三联书店,2004年,第84页。

30 张庆捷《“剺面截耳与椎心刺鼻”图解读》,《乾陵文化研究》, 86页;其著《民族汇聚与文明互动——北朝社会的考古学考察》,第561页。

31[日]宫治昭《中央アジア涅槃圖の圖像學的考察》,氏著《涅槃と彌勒の圖像學》,東京:吉川弘文館,1992年,第525—553頁;此據賀小平中譯本《关于中亚涅槃图的图像学的考察》,《敦煌研究》1987年第3期,第98页。

32 MaryBoyce, A Persian Stronghold of Zoroastrianism, Oxford:OxfordUniversity Press, 1977, repr. University Press of America: Lanham·New York·London,1989, pp.107-109. 中译本见[英]玛丽·博伊斯原著,张小贵、殷小平译《伊朗琐罗亚斯德教村落》,中华书局,2005年,第117—118页。

33 Mary Boyce, A Persian Stronghold of Zoroastrianism,pp.160-161. 中译本见[英]玛丽·博伊斯原著,张小贵、殷小平译《伊朗琐罗亚斯德教村落》,第169—170页。

34 G. A. Pugachenkova, “The From and Style of Sogdian Ossuaries,”Bulletinof the Asia Institute(BAI), new series 8 (The Archaeology and Art of CentralAsia. Studies from the Former Soviet Union), 1996, pp.227-243.

35 蔡鸿生《唐代九姓胡与突厥文化》,第135页。

36 G. A. Pugachenkova, “Les ostothèques deMiankal',” Mesopotamia 20, 1985, pp.147-183, fig. 53-85.香山阳坪:《オスアリについて—中央アジア·ゾロアスタ—教徒の藏骨器》,《史学杂志》第72编第9号,1963年,54—55页。

37 G. A. Pugachenkova, “Les ostothèques de Miankal'.”

38 F. Grenet and M. Khasanov, “The Ossuary from Sangyr-tepe(SouthernSogdiana): Evidence of the Chionite Invasions,” Journal of Inner Asian Art and Archaeology, Vol.4, 2009, pp.69-81.

39 F. Grenet, “Zoroastrian Themes on Early Medieval Sogdian Ossuaries,” A Zoroastrian Tapestry: Art, Religion and Culture, eds. by Pheroza J. Godrej and F. P. Mistree,Mapin Publishing, Ahmedabad, 2002, pp. 91-97.参阅中译本葛勒耐著,毛民译《北朝粟特本土纳骨瓮上的祆教主题》,刊张庆捷、李书吉、李钢主编《4-6世纪的北中国与欧亚大陆》,北京:科学出版社,2006年,第190—198页。

40 R. Ghirshman, Persian Art:The Parthian and Sasanian Dynasties, New York, 1962, p. 166; “étudesiraniennes II: Un ossuaire en pierre sculptée,” Artibus Asiae 9, 1948,pp. 293-310.

41 G. A. Pugachenkova, “TheForm and Style of Sogdian Ossuaries,”pp.227-243. L. V. Pavchinskaia, “Sogdian Ossuaries,” BAI, new series 8,pp.209-226. F. Grenet, “Les ossuaries zoroastriens,” P. Chuvin ed., Les arts de l’Asie centrale, Paris,1999, pp.164-167.

42 Marry Boyce ed. and transl., TextualSources for the Study of Zoroastrianism, Manchester University Press, 1984,p.62.

43 Marry Boyce ed. and transl., Textual Sources for the Study ofZoroastrianism, p.62.

44 柳洪亮《新疆鄯善县吐峪沟发现陶棺葬》,《考古》1986年第1期,第87—89页。影山悦子《ソグド人の墓と葬具——中國とソグディアナ》,收入森部豊編《ソグド人と東ユ-ラシアの文化交涉》,勉誠出版株式会社,2014年,第78頁。

45 Mary Boyceed. and transl., Textual sourcesfor the study of Zoroastrianism,p.65.

46 Mary Boyce, AHistory of Zoroastrianism, Vol I, Leiden: E. J. Brill, 1975, p.327.

47 R. C. Zaehner, The Dawn andTwilight of Zoroastrianism, London: Weidenfeld and Nicolson, 1961, p.317.

48 M. Shenkar, “Yosef bar El‘asa Artaka andthe elusive Jewish Diaspora of pre-Islamic Iran and Central Asia,” Journal of Jewish Studies, Vol.LXV, No.1, 2014, pp.58-76.

49 樊锦诗、赵青兰《吐蕃占领时期莫高窟洞窟的分期研究》,《敦煌研究》1994年第4期,第76—94页。

50 贺世哲《敦煌莫高窟壁画中的<维摩诘经变>》,《敦煌研究》1982年第2期,第62—87页。

51 樊锦诗、赵青兰《吐蕃占领时期莫高窟洞窟的分期研究》,第86页。关于这一点,姜伯勤先生在《唐五代敦煌寺户制度》一书中有详尽的叙述,此处不赘,见姜伯勤《唐五代敦煌寺户制度》,中国人民大学出版社,2011年,第37—39页。

52 郭萍《吐蕃时期敦煌石窟壁画修筑者中的粟特人》,樊锦诗主编《敦煌吐蕃统治时期石窟与藏传佛教艺术研究》,甘肃教育出版社,2012年,第158—170页。

53 郑炳林《唐五代敦煌的粟特人与佛教》,《敦煌研究》1997年第2期,第151—169页。

54 唐耕耦、陆宏基编《敦煌社会经济文献真迹释录》第四辑,全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,第194—204页。

55 贺世哲《从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营建年代》,敦煌研究院编《敦煌莫高窟供养人题记》,文物出版社,1986年,第207页。

56《大般涅槃经后分卷》下,《大正新脩大藏经》卷一二,台北:财团法人佛陀教育基金会,1994年,第907—909页。

57《大般涅槃经后分卷》下,第903页。

58 杨泓《中国隋唐时期佛教舍利容器》,《中国历史文物》2004年第4期,第22—35页,图版壹、贰、叁;徐苹芳《中国舍利塔基考述》,《传统文化与现代化》1994年第4期,第59—74页。

59 朱捷元、秦波《陕西长安和耀县发现的波斯萨珊朝银币》,《考古》1974年第2期,第126—132页,图版拾。

60 甘肃省文物工作队《甘肃省泾川县出土的唐代舍利石函》,《文物》1966年第3期,第8—14、47页,图版肆。

61 陕西省法门寺考古队《扶风法门寺塔唐代地宫发掘简报》,《文物》1988年第10期,第1—28页,图版肆、伍。

62 定县博物馆《河北定县发现两座宋代塔基》,《文物》1972年第8期,第43—44,49页。

63 临潼县博物馆《临潼唐庆山寺舍利塔基精室清理记》,《文博》1985年第5期,第19、21、22页。

64 J. J. Modi, TheReligious Ceremonies and Customs of the Parsees, Bombay, 2nd 1937. Mary Boyce, A PersianStronghold of Zoroastrianism, Oxford:Oxford University Press,1977, repr. University Press of America: Lanham·New York·London, 1989. 中译本见[英]玛丽·博伊斯原著,张小贵、殷小平译《伊朗琐罗亚斯德教村落》,北京中华书局,2005年。S. S. Hartman, Parsism, The Religion of Zoroaster,Leiden, 1980.

编者案:本文原载余太山、李锦绣主编《欧亚学刊》新4辑,商务印书馆,2016年10月,页191-202;引用请据原文。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 王洋洋 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com