德国吐鲁番探险队的感谢信

[德国] 高杏佛

一、格伦威德尔的感谢信

1902年11月23日,由柏林人种学博物馆派出的德国中亚考察队一行三人,在格伦威德尔(1856-1935)教授的率领下,到达中国新疆的吐鲁番,揭开了德国东方学对中属中亚地区古代文化全面研究的新篇章。自1902年到1914年,德国考察队先后四次前往新疆,在北道沿线多处古城和古代遗址进行较为系统的发掘采集工作,获得了丰富的成果。第一次考察的重点是吐鲁番盆地和库车地区,到翌年初夏结束。在这期工作的总结《1902-1903年高昌古城及其周边地区考古发掘报告》中,格伦威德尔写道:

最后,我不禁怀着喜悦的心情回忆起,当时我们受到了官府怎样热情的欢迎。当地的平民百姓也无不表现出他们善良、乐于助人的美德1。

在原藏柏林印度艺术博物馆(Museum für Indische Kunst)2 的吐鲁番探险档案中,我们找到了一件格伦威德尔于1903年8月亲笔书写的备忘录,当时他经过一年的西域探险刚刚回到柏林不久。这是一份上呈德国教育部的有关第一次探险的详细报告,后来又由教育部转给德国皇帝威廉二世。该件现存德国联邦档案馆(Bundesarchiv)、柏林亚洲艺术博物馆(Museum für Asiatische Kunst)两处的吐鲁番探险专档中,底稿、清稿各一份。

备忘录按时间顺序,自1902年8月11日柏林发足开始,记述探险队的行程与工作进展。这件文书的特别价值在于附录里的一个篇幅较长的名单,详载探险队途径新疆各处的官府机构、官员的衔称与人名。全文如下: 在此我要指出,中国官方的举措之优异,理应得到最高的称赏。我们理应向北京方面表达我们诚挚的谢意,并请求他们将此谢意转达给我们(在新疆)的东道主。十分遗憾,当时我们很少有机会得知惠予帮助的具体是哪些机构、人士。以下的事例颇具代表性:有一次,在离喀什有数日路程的一个地方,我们需要度过一个沙碛。当时我们正面临整个旅程中唯一的一次断粮之虞。路上虽然有客店,但那里也不能为我们提供给养。因为天气渐暖,我们自携的羊肉已经变质,不能食用了。虽然当时还谈不上燃眉之急,但我们已经不得不实行食品配给,份额越来越小。我们刚刚到了一家客店,中国人就跑来请我们吃饭。原来,一位前往喀什途经此地的中国将军注意到了我们。当他得知我们的窘况之后,立即派来他的厨师班。结果我们得到了满满一大桌的美味佳肴,空乏数日的辘辘饥肠得以饱餐一顿。时间是[1903年]4月底的那一周。我深信,中国官方有办法查出当时伸出援助之手的那位官员姓甚名谁。

下述人员曾给我们以友善的合作:

(1)乌鲁木齐道台 Tsin 大人

(2)同地,他的俄语翻译 Gui 大老爷

(3)同地,知县 Dschu 大老爷

(4)同地,会讲英语的电报生

(5)同地,Yau 大人

(6)Li 大人及其下属

(7)固尔扎,知县 Li 大老爷

(8)吐鲁番,两名官人

(9)鲁克沁王 Emin Khăn Khodscha

(10)二堡,鲁克沁王在吐鲁番的下属 Mürräb Sauwud Mämässīd

(11)同地,鲁克沁王在吐鲁番的下属 Schangyū(官名)Sitenyás Dauwud

(12)三堡,鲁克沁王的属下

(13)以及拜城、阿克苏、焉耆、库车、玛拉巴什、喀什诸地的地方官

在此我谨履行一己的神圣职责,郑重申明:在当地我们处处都得到友善的帮助,当地的人们无不乐于助人,诚挚待客。我们从未遭遇到来自当地人的威胁。他们总是设法帮助我们,隆情盛意,经常令我们感到承当不起。

我不会忘记我个人的一次经历:当时我在胜金口、木头沟一带攀上攀下进行写生,手里除了一个速写本,并无利器在身。当地人每当望见我行进在途,就远远地送来梨子和供我取暖的柴火。有的时候,早晨水道还处在干涸或者半干涸状态,但因为坎儿井水势的变化,回程的时候往往已经无法徒步涉水而过。这时总有一个维吾尔人牵着一匹马等在路口。无以为报,我只能拿出身边的一点点零钱或者一小把烟丝相赠,聊表我的感激之情。为下一次探险的顺利进行计,我认为我们实有必要向中国政府的官员们致谢。

二、中德双方的合作调查

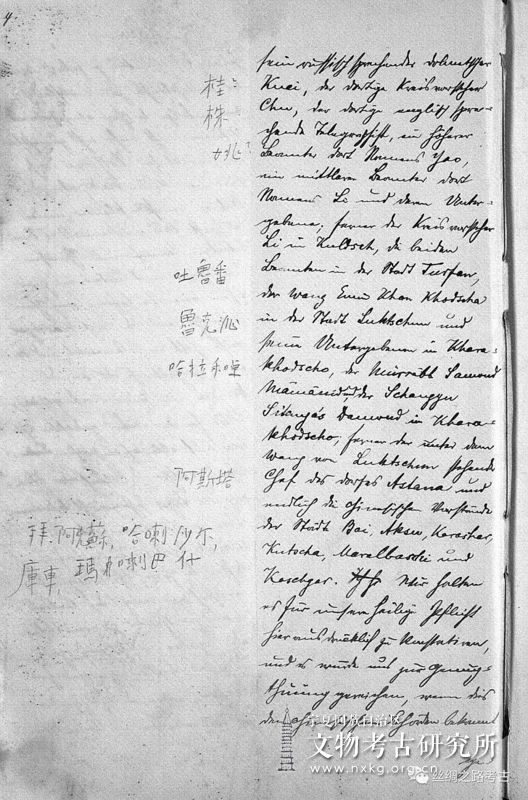

格伦威德尔的报告经德国外交部转往驻京的德国驻华公使穆默(Mumm von Schwarzenstein,1859-1924)。该信的内容是:格伦威德尔、忽特(Georg Huth,1867-1906)从吐鲁番和帕米尔地区回到德国之后,通过教育部的中介向德国皇室报告了他们考察的经过和成果。格伦威德尔向上峰请求,经由外交途径向中方有关官署与官员表达谢意。德皇表示同意支持后,德国外交部责成德国驻清公使穆默办理相应事务。所发公函中附有格伦威德尔备忘录中的相关段落。1904年4月1日穆默向清朝的外务部发出了公函。在此信中,穆默按照德国政府的旨意,转述了德方对中方在协助德国探险队工作上给与的支持,并多次直接引述格伦威德尔的原话3。在现存德国联邦档案馆的信件存底中,保留了公使团译员夏礼辅(E. Krebs,1867-1930)在一些人名、新疆地名旁边加注的汉字(图1)。主掌外务部的庆亲王(1838-1917)于同年4月5日回信给穆默。信中说,庆亲王在收到穆默来信后,立即发文给新疆巡抚潘效苏(1837?-?),责成他调查相关情形,尽快将结果上报4。实际上,外务部向新疆巡抚发文的日期是当年的5月14日5。

图1 德国驻清公使穆默至清外务部的公函存底(现藏德国联邦档案馆)

有关新疆行政机构对此展开调查的过程,借助于档案可以得知大概。新疆自治区档案馆收藏的外国探险家在新活动档案中,存有迪化府奇台县知县罗正湘致乌鲁木齐道台李滋森的一件申文,日期为1904年8月13日6。全文如下:

署迪化府奇台县知县(为)

奇台县印(汉、满、蒙三语,6.0 x 6.0 cm)

光绪三十年七月初三日知县罗正湘

为申复事。窃照卑县于光绪三十年六月二十九日奉本管府札开:案奉前宪台札开,案奉抚宪潘札开,承准外务部咨开,光绪三十年二月十六日准德穆使函称:二十八年有德国士人旅威力、忽特等前往新疆、外蒙古等处游历,中国各官在路途实力相助,惜其时无从查明是何许人。有一次离喀什噶[尔]数日路程遇武官备菜饭等候。此外照应之华员有:乌鲁木齐道台晋、并桂翻译、朱知县7、会英语之报生、姚、李及属员等8;在古城有李知县;吐鲁番城管地面官,鲁克沁城之王爵额米尔汉霍札并在哈拉和卓居住之处员等;在哈拉和卓之穆拉外萨牟德枚西特并上游西天押斯达乌德,又鲁克沁王所属阿斯塔那地方各村长等;又拜城、阿克苏、哈刺沙尔、库车、玛喇巴什、喀什噶尔等城各地方官等,所至居民人等无不相助。请设法俾文内所挂之人尽知该二人感谢之忱,想须究9一答报之责。该人等之姓译用华字不无讹舛之处,望查照究竟为何许人,是所切盼。等因。相应抄录原函,咨行贵抚查照,转饬各属查明,声复本部,以便转复该使可也。附抄件等因到本部院。承准此,除分行各道外,合行抄单札饬。为此,札仰该道即便遵照转饬将文内所指各处文武印官、回王迅速查明具报,由道汇齐详复,以凭核咨。切速勿延。此札。计抄单一纸。等因。奉此。除分行外,合行札饬。为此,札仰该府即便分饬所属遵照,将文内所指各处文、武印官、回王迅速查明具报,来辕汇齐,以凭详咨。切速勿延。此札。计抄单一纸。等因。奉此。除分行外,合行札饬。为此,札仰该县即便遵照,将文内所指各处文、武印官迅速查明径报臬辕汇办,仍报本府查考。切速。此札。计抄单一纸。等因。奉此。查光绪二十八年德国士人旅威力、忽特等游历来奇,系卑前任同知衔候补知县李署令文焕任内。该员于各国游历保护认真,致令外人欣感,深得交邻之道,理合取具职名,备文申请宪台电鉴。俯赐汇办。除申本管府外,为此具申,伏乞照验施行。须至申者。右申钦命二品顶戴甘肃新疆镇迪粮务兵备道兼按察使司按察使李[滋森]。

据此我们知道,1904年8月10日罗正湘收到迪化府的牒文,其中新疆巡抚潘效苏转引德国驻华公使函件请求协助调查格伦威德尔感谢信涉及的新疆官府、官员情形的文字。

三、受到感谢的人物

下面讨论一下格伦威德尔的感谢信里提名的新疆官员。

1、乌鲁木齐道台 Tsin 大人:

即庆秀(1842?-?),满族镶红旗人,由笔帖式出身,迁升迅速。1900-1902年任伊塔道员。1902-1904代理李滋森出任镇迪道道员兼按察使。至于他的名字转写,按标准发音,格伦威德尔理应拼作 Tsing。估计这个偏差可能出自当时担任翻译之人的西北方言背景,把 Qing 读成 Qin,格伦威德尔遂以自己的方式记作 Tsin。在现代西北方音里,将后鼻音发成前鼻音是一个普遍现象,如新疆地名“古城”读若“古臣”,这大概就是近代到新疆旅行的外国人在记述和地图里写 Guchen 的来源10。现代新疆人仍然有此倾向,如:“盛” shèng 发 shèn,“兵” bīng 发 bīn。

2. Gui翻译

德文本中只有“俄语翻译Gui”,夏礼辅将Gui还原为“桂”,为外务部译文采用。外务部译文脱漏“俄文”一词。格伦威德尔娴于俄文,与圣彼得堡的东方学家过往甚密,所以,他在俄国影响较大的北疆活动,使用俄语交流实在是明智的选择。这位Gui翻译官在目前所见的中文资料里未见提及,但是很有意思,他还于1907年夏天为过访乌鲁木齐的芬兰探险家马达汉作过翻译。据马达汉说,这位人到中年的Gui先生当时在迪化担任一个中俄委员会的首脑职务,是由俄国领事克洛特科夫推荐给他担任翻译的,但俄语水平有限,在陪同马达汉拜会高官的时候,跟不上涉及国际政治的话题,令人恼火。11

3、知县 Dschu 大老爷:

朱知县,即朱璜,1902年4月17日起署理迪化县知县。新疆档案馆外交档案中保存了他同年11月26日的寄给镇迪道的上行公文12,报告德国探险队已由乌鲁木齐起身前往吐鲁番的行踪。

如图1所示,夏礼辅在该名旁标注“株”字,虽然是个错字,但猜测的方向是对的。外务部译文改正为“朱”。

4、会英语之报生姚李及属员等:

这句话译文有严重的错误。德文原文是“der englisch-sprechende Telegraphist, ebenda; - der Daschin (Titel) Yau, ebenda;- der Daloi (Titel) Li, ebenda und ihre Untergebenen”,义为“会讲英语的电报生;同地,Yau 大人;Li 大老爷及其下属”,译文将“大人”、“大老爷”两个称谓取消未译,新档的整理者不察,“姚”、“李”之间未施顿号,遂致“姚李”为一人名的印象;其实,名单中除了维族头人是复合名,汉满官员一律只提一字为姓。电报员姓氏不详。夏礼辅试图将Yau还原成“姚”,外务部译文照录。其实,Yau 就是新疆巡抚饶应祺(1837-1903),Li 既然是迪化官员,又与饶应祺前后出现,也许可以推测就是当时任布政使的李滋森。两位封疆大吏的下属也为德国探险队提供了帮助。

到此为止是省会官员中格伦威德尔希望答谢的名单。不难发现,格伦威德尔的排列顺序,违反了官品高低的顺序。道台庆秀在先,巡抚饶应祺、布政使李滋森不仅排在了他的后面,甚至电报员这样低级技术官也列位在巡抚之前。究其原因,是格伦威德尔根本不知道饶、李的具体官位,名单中两人分别称为“大人”、“大老爷”。这透露出当时的语言交流不畅。至于庆秀为德国人熟知,推想是因为双方曾经有拜会、回拜的往来,有较深入的接谈。

5、吐鲁番的两名官员:

德文本中没有注明姓氏。1902-1903年间与德国探险队有关的吐鲁番地区二官员:德文备忘录中没有提姓氏和官职。当时在吐鲁番厅同知任上的是文立山。他曾于1902年12月向乌鲁木齐上峰、焉耆府发出公文,通知德国探险队将离开吐鲁番前往焉耆的动向13。翌年3月文立山还签署了为德国探险队前往焉耆的官方旅行许可文书“护票”14。也许文立山是格伦威德尔名单中要致谢的两名吐鲁番地方官之一。

6、固尔扎知县 Li 大老爷:

Kuldscha(西方文献常写作 Kulja),译音固尔扎,是位于北疆伊犁地区的清代宁远县的蒙古语名字,现属新疆维吾尔自治区伊宁市。由外务部转往新疆的汉文本翻译为“古城”,是错误的。德国探险队经俄属七河省进入中国境内,宁远是必经之地。当时在任的知县是李方学。1902年9月21日曾向镇迪道详细报告旅威力(即格伦威德尔)等人途经宁远的情形15:

兹于八月十八日傍晚据乡约报,称有德国游历官一行五人来宁,住城东关老盖夷院内等情。当派通事贾凤仪前往招呼。十九日辰刻,卑职亲诣拜谒。晤面时询问来历,人甚和平。据称,从俄国萨玛尔取道前来,住三五日即往省城、吐鲁番并外蒙古各处游历。展示光绪二十八年二月二十一日外务部发给护照二张,内开:准德穆使函称,有德国士人二名,一名旅威力,一名忽特,由德国往新疆、外蒙古等处游历,请发给护照二张等因。该游历旅威力、忽特各持一张,查与奉到前因相符。传该各乡约照约妥为保护,并送给蒸盆、点心、洋酒等物,用付我宪台厚待远人之意。

在有关各国新疆探险档案中,李方学的这篇申文是最为详细具体的一篇。他对外国访客的来去行踪、他所提供的款待详加叙述,包括来客下榻之处“老盖夷院”这个细节也未轻轻放过。老盖夷,Nogai(又写作 Nogay、Noghai)的音译,语源可以追溯到成吉思汗家族的那海,现代通译“诺盖”,是蒙古族的一支,一般被看作中亚塔塔尔人,现在主要聚居在北高加索地区,东欧罗马尼亚、近东土耳其等国都有分布。“老盖夷院”系塔塔尔人办的客站。这个民族在清代晚期新疆与俄国之间的边贸中曾扮演过活跃的角色。这里虽仅是一语提及,却为当时诺盖人在北疆的商贸情形留下一条难得的史料。

近年公布的格伦威德尔书信中,有一封1902年9月24日他从宁远城写给他昔日的老师、慕尼黑大学印度学与伊朗学教授恩斯特 · 库恩(Ernst Kuhn,1846-1920)的信,当中格伦威德尔报道了考察队进入新疆境内最初几日的经历和观感16。信中说,他住在“Haus des Tartaren Chazanov”,义即“塔塔儿人哈扎诺夫旅店”,应该就是李方学申文中的“老盖夷院”。特别值得注意的是,李方学在会见格伦威德尔之后,对这位德国学者留下了很好的印象,说他“人甚和平”。身在边关的中国官吏经常与外国客人打交道,可以想见,接触到的并非都是彬彬有礼的君子。好感不是单方面的:格伦威德尔只在宁远作了三五日的过客,并没有展开探查工作,却在他的感谢信里专门提到东道主宁远知县李大人。格伦威德尔在前面提到的给库恩的信中,也特别提到,他在宁远受到当地官员多次宴请。李方学仔细验看过的两份“护照”(当时行政术语如此,实际是颁发给外国人在中国的旅行许可),被德国探险队携回,现存柏林亚洲艺术博物馆,2004年已经公布17。

7、鲁克沁郡王叶明和卓 Emin Khan Khodscha:

外务部译文里的“鲁克沁城之王爵额米尔汉霍札”,即鲁克沁郡王叶明和卓(1901-1932在位)。这位地方名人跟德国探险队联系较多,勒柯克多次写到他,并在《追寻新疆希腊化时期的踪迹》一书里刊印了这位年轻郡王的照片18。事实上,叶明和卓作为常驻鲁克沁的回王,承担一定的地方行政事务,对外国探险队的关照也是他职责的一部分。在新疆档案保留下来一件1906年3月11日“叶明和卓为报亨廷顿(B. Huntington)入出鲁克沁日期事给方鋆的咨呈”19, 表明及时向上级管府报告外国人过境的情况,属于他作为鲁克沁地方领主的职责。汉文本“额米尔汉霍札”,专名“叶明和卓”没有译出,说明翻译者不了解新疆地方政务。

8、叶明和卓在吐鲁番的下属 Mürräb Sauwud Mämässīd:

汉文本作“在哈拉和卓之穆拉外萨牟德枚西特”。经与原档对勘发现,整理文本脱漏了一个“枚”字,全名当作“萨牟德枚枚西特”。这样就可以跟格伦威德尔提供的名单原文完全勘合。所谓 Mürräb“穆拉外”,就是借自波斯语的维语名词 Mīrāb,现代通常音译为“密喇布”、“密拉布”或“密拉卜”,是清代新疆行用的伯克制度中的一个基层职官,其职能是导引沟渠、管理耕田用水的分配20,汉族人称为“管水人”21。萨乌德 · 枚枚西特的全名,据勒柯克说是 Muḥammad Sayyid。他不仅帮助过格伦威德尔进行第一次探险,当勒柯克带队前来进行第二次探险的时候(1904-1905),他也非常投入地充当了全程向导的角色,包括在库车地区的发掘,甚至一直陪伴勒柯克到达南疆的喀什22。他的照片也随德国探险队的纪录流传下来(图2)23。借助这幅照片,我们发现,在大谷探险队拍摄于库车的一幅节日赛马的照片中可能有同一位人物(图3,前排右起第三人)24。这暗示,这位吐鲁番维族头人有可能不仅协助过德国探险队,是否曾参与过大谷探险队的工作,值得作进一步考察。另一个可能是他于随同德国探险队到库车考古,适逢1903年春天大谷探险队也到该地25,因为参加地方节庆活动,为大谷队拍得照片。现藏日本龙谷大学的这幅照片的年代不详,具体情形有待旁证。

图2 协助德国第一次吐鲁番探险队的吐鲁番管水人萨乌德枚枚西特(Sauwud Mämässīd)

图3 大谷探险队拍摄的库车民间赛马活动

9、Schangyū(官名)Sitenyás Dauwud:

汉文本作“在哈拉和卓之......上游西天押斯达乌德”。既然格伦威德尔提示,Schangyū 是一个官名,联系上文的水利官,很自然可以联想到“乡约”,即村级行政官员。Sitenyás Dauwud 在德国探险文献里未见提及。

另外,格伦威德尔还提到吐鲁番三堡(阿斯塔那)、拜城、阿克苏、焉耆、库车、玛拉巴什(巴楚)、喀什诸地的地方官,因为没有提名字,这里无法讨论。

四、结论

在此,中国帝制时代晚期省级公文的传递途径得到一个生动的例证:巡抚牒文经历的四个层次,巡抚—道台—知府—知县。保留了四个层次的公文的奇台县申文是这次公文下达的终端。虽然不在格伦威德尔开具的答谢名录之内,罗正湘仍然报告,1902年德国探险队曾经在奇台过境,受到当时在任的候补知县李文焕的大力支持。

到目前为止,我们能够见到的有关格伦威德尔答谢信涉及人物调查的新疆公文虽然只此两件,而且这两个地方还都不在德方要求重点致谢的名单之内,但正因如此,我们有理由推测,乌鲁木齐官方为此很可能在全疆范围发文,要求地方官协助调查。

这项调查的最后结果,在已经公布的新疆方面的探险档案记录中没有体现。前文引录的奇台县知县罗正湘的申文,报告了本地的情况。孚远县(今吉木萨尔)知县王懋勋也收到了迪化府的同样牒文。他的回复申文所署日期是1904年8月18日,报告的核心内容其实只是一个,即1902年署理吉木萨尔事务的官员是已经故去的县丞罗霖润。至于罗是否在德国人经过该地之时曾加以特别关照,王懋勋未置一词。推想各地的分别报告汇总到镇迪道之后,应该形成一个结论,但至今没有发现,或者已经佚失。德国探险档案中没有见到中方就此事的答复。

格伦威德尔原来抱有期望,尽量提供了时间、地点线索,希望中方能够帮助他查明解决了他的吃饭问题的那位武官。但是在现存的中德双方档案材料中,未见这项调查的结果。格伦威德尔感谢信的本意,在备忘录中表述得非常清楚:“为下一次探险的顺利进行,我认为我们实有必要向中国政府的官员们致谢。”他的目的就是希望新疆官方得知他对第一次探险中的中方协作非常之满意。从现存的中文档案记录看,这一点目的已经达到。正在新疆各地官员忙于调查有关人员、向乌鲁木齐报告的过程中,德国第二次吐鲁番探险队已经准备停当,1904年9月12 日由柏林出发,10月9日到达新疆边关塔城,进入中国境内。新疆档案馆保存下来的同年10月16日塔城直隶厅同知“刘文龙为报勒柯克、巴图司由俄道入境及出塔城日期给李滋森的申文”26。据中文档案,第二次探险队入境时出示的签证是清政府驻柏林钦差荫昌签署的,不合由外务部统一颁发外国人入境许可的常规。所以,当刘文龙报告勒柯克等人业已入境的消息后,乌鲁木齐当局“当即检查游历案卷,并无德国封礼格、巴图司其人,是否未经咨明外务部转咨来新,抑因道路窎远,文牍尚未递到,均未可知。”27 尽管如此,镇迪道台庆秀仍然下令沿途属官对德国人予以放行,并提供相应支持。这再次表明,格伦威德尔的感谢信具有一定的“公关”作用。

从这个感谢信的个案看,当时中德外事交流中,语言似乎是很大的问题。格伦威德尔没有搞清楚官阶,在名单的乌鲁木齐部分,把巡抚饶应祺的名字放在电报员的后面。这不是一般因为文化差异造成的礼仪失当;德国也是讲究官员品级顺序的国家。究其原因,仍应是双方交流的不畅造成的。清代官员的名片只写名字,不注任官。格伦威德尔本人不通汉语,交流只能依赖翻译。如果翻译不胜任,便只能传讹。乌鲁木齐是首府,高级官员本来容易核实。但是“Yau”、“Li”两位高官,中译文便失之于眉睫之前。格伦威德尔希望特别感谢的当地翻译和电报翻译生,在中国的官品中属于低级文官,如非特别例外,不容易青史留名。1904年如果没有查出,时至今日,勘定这两位人物的希望就更为渺茫。北疆的固尔扎(Kuldscha)被误会成古城(Guchen),不知道是出于德方翻译夏礼辅还是中方外务部的翻译,但可以确信的是,翻译者不熟悉新疆地理。在现在可以确定的六个人名姓氏比定中,朱(璜)、李(滋森)、李(方学)基本正确,庆(秀)、饶(应祺)、叶明和卓错误,可谓得失参半。就目前保存的中文档案看,承担德文感谢信翻译的人员既不具备新疆行政的基本知识,也没有下功夫去查证。

最后,我们将德文档案、中文档案中的有关地名、官署、人名对照列出,作为本文对中德档案、德国探险其他文献进行对照研究的一项个案研究的初步结论。

注释:

1 A. Grünwedel, Bericht über archäologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung im Winter 1902-1903, München: Verlag der K. B. Akademie der Wissenschaften 1905, p. 180.

2 2006年12月4日该馆因机构改革并入亚洲艺术博物馆。既有的MIK馆藏品编号沿用不变。

3 德国吐鲁番探险专档(MAK,第一册171页,登录号:E. 903/04)收有穆默1904年4月8日给首相毕罗(Bernhard von Bülow, 1849–1929)的信,内容为确认已经以德国皇帝的名义,向清廷表达了格伦威德尔为他受到殷勤照顾的感谢之意。

4该信的德译文现存德国联邦档案馆(登录号:R 9208/1451)。

5 据王懋勋申文,《近代外国探险家新疆考古档案史料》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2001,161页。

6 《近代外国探险家新疆考古档案史料》, 160-161页。

7 《近代外国探险家新疆考古档案史料》标点有误:“乌鲁木齐道台晋并桂、翻译朱知县”。

8《近代外国探险家新疆考古档案史料》标点有误:“会英语之报生姚李及属员等”。

9 “究”当系“完”字之误,参见记录同一事件的孚远县知县王懋勋的申文“想须完一答报之责”,《近代外国探险家新疆考古档案史料》161页。

10 如斯坦因的Serindia 和 Innermost Asia 两书基本使用这样的拼法。伯希和交错使用两种拼法:Goutschen、Gučen,音值等于 Guchen,见 Paul Pelliot: Les routes de la région de Turfan sous les T’ang suivi de l’histoire et la géographie anciennes de l’Asie centrale dans Innermost Asia, ed. by Jean-Pierre Drège, Paris 2002。值得注意的是,斯坦因有时候也用古城子Ku-ch‘êng-tzu的写法,见 A. Stein, Memoir on maps of Chinese Turkistan and Kansu, Vol.1, Dehra Dun 1923, p. 34。马达汉大约同时前往新疆,他记录了古城的正俗两种写法:“Kucheng (Guchen)”,见 C. G. Mannerheim, Across Asia from West to East in 1906-1908, Helsinki, 1940, p. 334。后来的地图一般都按照标准官话注音,参见 Albert Herrmann, Historical and commercial Atlas of China, Cambridge (Mass.), 1935 (Harvard-Yenching Institute Monograph Series, 1), p. 69, E2: Ku-ch’êng。

11 C. G. Mannerheim, Across Asia from West to East in 1906-1908, Vols. 1-2, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1940, pp. 309-313;王家骥译《马达汉西域考察日记》,北京:中国民族摄影艺术出版社,2004,258-263页。

12 《近代外国探险家新疆考古档案史料》,157页。申文中,朱璜将格伦威德尔等人称为“德国士人”,又称“该教士”,后者显然是笼统说法。

13 《近代外国探险家新疆考古档案史料》,157-158页。

14 《近代外国探险家新疆考古档案史料》,158页。

15 《近代外国探险家新疆考古档案史料》,156页。

16 H. Walravens (ed.), Albert Grünwedel: Briefwechsel und Dokumente (《格伦威德尔往来通信集》),Wiesbaden: Harrassowitz 2001,37-38页。

17 Cordula Gumbrecht, ‘Chinese Passports for the German Turfan Expeditions’, in: Desmond Durkin-Meisterernst et al. (eds.), Turfan Revisited—The First Century of Research into the Arts and Cultures of the Silk Road, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 2004, pp. 111-120, 彩色图版29-30。中译文:高杏佛《德国吐鲁番探险队持有的中国旅行许可文书原件研究》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版),2005年6月(第26卷)第2期,102-112页(陆平、王丁译)。

18 Albert von Le Coq, Auf Hellas Spuren in Ostturkistan-Berichte und Abenteuer der II. und III. deutschen Turfan-Expedition, Leipzig: J. C. Hinrichs, 1926, Pl. 6.

19 《近代外国探险家新疆考古档案史料》,251-252页。

20 《新疆各族历史文化词典》,北京:中华书局,1996,478页“燕齐”条(潘志平撰)。参同书371页“密喇布伯克”条(潘志平撰)。

21 《黄文弼蒙新考察日记 (1927-1930)》,北京:文物出版社,1990:“管水人”(275页,1928年9月24日,库车)。此外还有相关的一些名称,如“水利乡约”(313页,1928年11月1日,库车苏巴什;330页,同上),简称“水利”;“总渠长”(320页,1928年11月6日,库车)。吐鲁番出土的唐代西州时期文书中的“知水官”(唐开元二十二年[733]西州高昌县申西州都督府牒为差人夫修堤堰事,《吐鲁番出土文书》图版本第四册,北京:文物出版社,1996,317页)、“知水人”(武周天授二年[691]知水人康进感等牒尾及西州仓曹下天山县追送唐建进妻儿邻保牒,同上,70页)行使的核心职能应该是一样的。

22 Albert von Le Coq, Chotscho, Berlin: Reimer Verlag 1913, p. 2;赵崇民译《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998,4页。

23 Le Coq, Auf Hellas Spuren in Ostturkistan, Pl. 13;p. 60 “Mämäsit (Mähämmäd Säyid), der Mirab von Luktschun”.

24 《龙谷大学创立350周年纪念大谷探检队将来西域文化资料选》,龙谷大学,1989,102页。

25 臺信祐尔:《大谷光瑞と西域美术》,《日本の美术》第434号,东京:至文堂,2002,22-23页。

26 《近代外国探险家新疆考古档案史料》,161-162页。

27 “庆秀就是否批准勒柯克、巴图司如塔城游历事给李滋森的咨文”,《近代外国探险家新疆考古档案史料》,162页。

编者按:原文载于《丝绸之路上的考古、宗教与历史》,文物出版社,2011年,第320-329页。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 王洋洋 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com