阿弗拉西阿卜“大使厅”7世纪壁画所见外国使者及撒马尔罕居民服饰的历史渊源(一)

谢尔盖·A·亚岑科(Sergey A. Yatsenko) 著

周杨 译

一、引 言

1965年发现于古撒马尔罕遗址中心区域(23号区域1号建筑)的壁画,是一处在西突厥历史上具有重大价值的历史资源。在最重要的(可供观看的)、与入口处相对的大厅西墙上,描绘着一幅宴会场景。根据L.I.阿尔鲍姆(L.I. Al’baum)的观点,宴会由拂呼缦(Varkhuman,一位粟特王)的突厥侍从们主持,用以接待来自四个不同国家的大使。在侧面相对的两面墙上(北墙和南墙),他认为表现的可能是华丽仪仗簇拥下的外国新娘的到来。新娘和护送队伍的前导被描绘成两个人那么高。与新娘相伴的是大量的随从,其中走在最前面的是一群女人。最后,在西墙上(在进入大厅的人所能看到的最后一圈)呈现出有关印度神话和民俗主题场景的相关细节。换言之,大厅墙上任何组成部分,都严格遵循着等级而设置,并且很可能是出于明确的政治目的。

最初由L.I.阿尔鲍姆1绘制的壁画摹本,在1978年由G.V.希什吉娜(G.V. Shishkina)率领的乌兹别克斯坦考古研究所(Institute of Archaeology of Uzbekistan)阿弗拉西阿卜探险队一次新的清理过程中,被更加严谨地绘制出来。很显然,L.I.阿尔鲍姆著作中的著作包含着很多层面的错误2。

新的摹本从实质上改变了我们的观点,无论是关于特定人物形象的细节,还是他们的姿势。这些摹本绘制完成后,将准备由G.V.希什吉娜(G.V. Shishkina)、I.A. 阿罕塞瓦(I.A. Arzhantseva)、O.N.伊涅瓦吉娜(O.N. Inevatkina)等文章作者或其他研究人员以论集的形式出版。作为摹本来源的阿尔鲍姆的专著被有选择地使用:因为在所有情况下的黑白部分都是局部重绘的,所以我们只使用经过单一校正过的彩版。

正在编写的版本中有一部分细小且难于辨识的粟特题铭,V.A.里夫什茨(V.A. Livshits)对其进行了翻译,从而修正了对于壁画内容的解释。遗憾的是,M. 莫德(M. Mode)提出,重新绘制的西墙上那些保存不佳的人物形象,与1978年确定的示意图并不符合,而且也不能在这里使用。例如,实际上1a号人物面对着1号人物并与其交谈。7号人物显然是笔直地站立着;1a号人物、7号人物和6a号人物的动作都是由作者主观重现出来的3。

本文大体上完成于1994年的秋天,专门为计划中专题论集的第一版而编写(此后,随着其他学者的作品发表,本文的文本部分仅稍作修改)4。这次出版具有初步性特征,将来随着论集的工作深入,其中的一些结论也许会被修正。如果没有我的莫斯科同事G.V.希什吉娜、I.A. 阿罕塞瓦、O.N.伊涅瓦吉娜等多方的帮助,这项工作是无法完成的。他们让我们能够接触到那些保存在乌兹别克斯坦考古研究所(撒马尔罕)中最新壁画摹本的影印本,同时,我们还向他们请教了相关的文学与图像属性。他们非常友好地阅读了手稿并做了珍贵的注释,我尽我所能努力地将其全部考虑在内。

总之,本文立足于对不同族群服饰的分析。笔者希望通过这样一项中亚壁画中久负盛名的珍迹,来展示这种对于资料的认识视角。对于这一视角的强调不应引起惊讶,因为位于阿弗拉西阿卜居住区的壁画首先包含着大量关于服饰与配饰的信息。尽管许多族群的典型代表只能从少量的人物形象和保存不佳的图像中去辨识,但是我们认为,通过壁画来研究粟特系统突厥人以及赤鄂衍那人(Chaganiyans)5服饰仍然有着不可估量的价值。

文献和口述史研究者们对于阿弗拉西阿卜大厅图像的解读,特别是三面墙上所描绘大使来源的可能性存在着较大分歧。一些学者倾向于认为,壁画并不能充分地反映现实,也不包含明确的政治活动信息,它只是一种原始的“民族学的百科全书”(ethnological encyclopaedia);它只是以图解的形式表现出不同人群之间的关系,并以此来达到颂扬撒马尔罕国王的目的6。另外一些学者则认为,这样一种带有宗教符号意义的场景,展现了琐罗亚斯德教在“世界四大部分”的凯旋,对伟大女神的礼拜,以及所有活动和人物都与真实生活鲜有相同的圣婚仪式。7

这样一种严苛武断的解读在当前的研究者中非常流行,但是它们有待商榷;同时,许多事实与其相左。例如,手持礼物的大使图像边上都附有题铭,指明他们具体的官方所属,并引证他们的发言,由此展示出他们面见拂呼缦时的在场次序(比如,石国的大使在支汗那大使之后被接见)。需要指出的是,这些题铭不仅不支持当前许多争论中异想天开的解读,反而还与之冲突。在这种情况下,一些学者不加质疑地坚持自己的观点,“完全否认题铭的内容”8。 (除唐朝外的)大使成员都要遵循严格的等级,服饰和配饰都要讲究礼节。同样不清楚的是,为什么在描绘大使的接待场景时要以一场盛宴的形式表现。9总之,使用这种方法的研究者,没有考虑到拂呼缦统治下的粟特国家在政治局势中的一些细节。与国王在西突厥住所相比,这个建筑群不应被视为国王的宫殿,而是一处当地贵族的住所(也许是撒马尔罕负责对外事务的官员)。总体来看,1号大厅具有一种公务性质,而并没有给艺术的想象留下太多空间。然而,出于某些原因,在西墙和北墙上唐朝大使成员的设置被改动了很多次。

有一种观点认为,西墙所见的大使招待宴会不是发生于撒马尔罕,而是西突厥可汗夏季或冬季的行宫10。然而,墙上的题铭却恰恰相反:大使们来朝觐撒马尔罕国王——拂呼缦。反过来说,那种认为对应的题铭可能“比壁画本身晚几十年”的说法几乎是不可能的。在与阿拉伯人进行第一次战争之后,由于公元676年撒马尔罕的内部骚乱,这个建筑群显然被放弃使用了,而且这座城市的权力合法继承也被迫中断11。关于对图像和文本评论怀疑的充分性,实际上并没有争论12 。

当然,我们不能就此认为,拂呼缦在一天之中同时接见了所有被描绘出的大使以及婚礼的侍从。同时接待来自近邻石国和赤鄂衍那的两位使者,这一事件被记录在西墙的题铭中,其余的事件(如唐朝和高丽大使的宴会)可能发生于同年的几个月内,这在某些方面是特别值得注意的,在拂呼缦的统治中也是非常重要的。所有这些事件在大厅的壁画中皆有所描绘。

笔者有很多理由认为“公元662年是如此重要的一年”。文献中对7世纪 (自唐朝于公元618年开始统治以来)仅有一次的关于唐朝大使前往西方几个国家的记载,就发生在这一年。在这一年中,高宗皇帝竭力推动(在唐朝历史上第一次、也是最后一次)建立了一个新的行政区,其中撒马尔罕在西突厥、粟特和吐火罗等地中扮演了一个关键角色。同年,高丽与东突厥保持着密切的外交关系,他们找到了很多理由和机会,寻求粟特王或西突厥可汗的帮助,从而与唐朝进行谈判13。 换言之,基于更详细的信息进一步的深入,笔者的观点使得A.M.别列尼茨基(A.M. Belenitsky)与B.I.马尔夏克(B.I. Marshak)14提出的壁画年代(公元前650~675年)更为准确。

阿弗拉西阿卜人物图像的特点是(正如我希望在下面指出的),在西部、北部和南部房屋的1号墙上出现的所有大使和婚礼仪仗都在短短的时间内即抵达撒马尔罕,可能是在662年内。在这种情况下,我们有一个独特的关于西突厥地区不同族群所穿服装的共时序列,进而通过它追溯到某一年。

遗憾的是,除了阿罕塞瓦关于腰带的论文,G.M.梅特迪诺娃(G.M. Maitdinova)关于北壁船上妇女服饰的论文,以及N.P.洛巴舍瓦(N.P. Lobachëva)和莫德15的一些有趣观察外,研究者们很少关注到23/1厅中服饰主题的图像。在上述几人的研究中,他们预先对许多不准确的描述进行了界定,并就文献中对于该问题的一些结论进行了质疑和评述。最有象征意义的是西墙和北墙上所描绘的三组大使人员(船上的10名女性,他们是“来自东突厥”,还是撒马尔罕当地的唐朝人?5名身着黄色袖子大衣和官员头饰的猎人 ,他们“来自唐朝还是高昌”?来自高丽的两位大使,在这三组大使人员中的哪一组?)。

以下,笔者将试图对壁画中所呈现出的每位大使,以及五人一组的婚礼仪仗所着的服饰,进行恰当地描述,并进一步确定大使们抵达撒马尔罕的具体日期。为此,我们需要解构画匠们使用的构图原则,以及其间相互关联的人物群体,从中将不同族群区分开来。

在盛装礼服某些部分使用的“彩饰主题丝绸织物”,为我们提供了非常有价值的信息。织物上出现的人物形象被认为是出现在阿弗拉西阿卜的西突厥人,而笔者倾向于把这些人物视为伊朗人(萨珊波斯),但它们并不是当地的模仿。首先,完全由这种织物制成的服装只出现在两类人身上,其中一类是赤鄂衍那大使中一个非常重要的人物,另一类是环绕在拂呼缦身旁最高等级的粟特人(进一步的人物形象编号依据阿尔鲍姆1975年的文章):西墙上的2~4号人物,南墙上的1~4、13~15号人物,其他人物只满足于用这种织物的条纹修剪衣领、裤脚和袖口的边缘。其次,尽管在拂呼缦执政期间(自651年),萨珊王朝刚刚灭亡不久,但是毫无疑问,西突厥地区各国的首都中应当有相当数量的珍贵波斯丝绸。G.M.梅特迪诺娃将制作西突厥贵族代表的服装完全采用了7世纪时的萨珊装饰,当作其本地起源的一个论据16,但这样的论断并不令人信服。

因此,在我们的案例中,波斯彩饰织物的使用被认为是最有可能的,特别是因为粟特本土的仿制品在贵族中几乎不享有盛名。鉴于在丝绸之路上,波斯人能够对粟特人造成压制的情形17,波斯于6世纪末在最重要的商路上所表现出的日益增长的侵略性,也应当被纳入考虑之中。

二、 壁画所见各族群服饰系统的描述

1.粟特系统突厥人

像L.I. 阿尔鲍姆所说的那样,粟特系统突厥人我们实际上指的是来自撒马尔罕国王住所中的突厥族人,而不是突厥化的粟特人18(在他们脸的下半部分,有明显的蒙古人特征和小毛发,这与后一个结论相矛盾)。不久之前在西突厥汗国瓦解后,分离出诸多部落,所有来自其间的突厥精英代表的形象(这些精英主要与南方部落群体弩失毕有关)只集中出现在西墙上。这是人数最多的族群,他们有着特殊的发音方式(26个完全或部分保留的人物形象)。阿弗拉西阿卜壁画为我们提供了一个特别的机会来辨识早期突厥人的服饰,因为它与6~7世纪草原石像的形象有所不同。它有色彩,并且被细致地刻画出来。

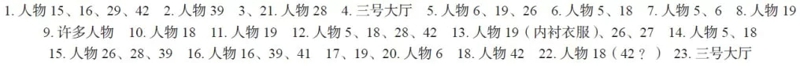

突厥服饰最明显的特点是:第一,有3~5条以相同方式打结的长发辫;第二,着单色齐踝双翻领的长袖大衣。这种领口边缘的折叠方式首见于和田出土2~4世纪的武士俑上(在靠近吐鲁番的突厥人故地附近),并由突厥人传播至整个欧亚大陆19。所有的突厥人和他们的从属(粟特人和赤鄂衍那人),以及他们的东方邻居(唐朝人)都穿着式样相同的黑色高底尖鼻靴(鞋底被单独剪出)(42号人物 ;图一,18)。这些靴子部分被长袖大衣所覆盖,所以最突出的突厥式靴子被描绘于位于北墙的唐朝大使形象中。很显然,根据追溯至青铜时代的最古老的中亚传统(新疆东部的扎滚鲁克和苏贝希),高筒靴在其顶部靠近膝盖的前方有一个三角形凸起20,可使靴子在脚踝处用绑带绑紧21。

从撒马尔罕的突厥人即弩失毕部族人的服饰中,可以寻得粟特人影响的踪迹。这种彩饰布料制成的高袖口22,由于其特殊的裁剪方式而得以被发现23(它们由粟特人从萨珊波斯带来)。与之相类的还有这样一种固定方式,即用腹部的一个纽扣将一圈系在另一圈上24(图一,14)。这种方式为粟特人所独有,始自阿契美尼德王朝25,并在塔吉克山区的儿童服饰中得以保留下来26。

L.I.阿尔鲍姆认为阿弗拉西阿卜的突厥人只戴一枚耳环27。这或许是一种误解,因为由于环境因素,壁画中仅有侧面或是半侧面保存相对完好。

在皮带上有数条特殊肩带,挂有以下几样东西:①②两把武器(一把刀一把匕首);③一只小袋(突厥语称“kaptarga”);④一块方巾;⑤一套磨石。这样一组早期突厥人蹀躞带被后来11世纪的宋代中国学者沈括记录在典28。其中最后一件被L.I.阿尔鲍姆当作是“更小的刀”的物件,可能“被当作笔刷(kalamdon)使用”29。对于早期突厥族群所使用的此类腰带上的主要下吊坠物,唐朝的正史中并不这样命名,而是直接称其为一种小的“砺”石(例见《新唐书》卷二一七下《回鹘传下》)。根据考古发现判断,在小袋中通常装有一面镜子、一把梳子、一些钱币和其他小件饰物。在片治肯特XVI/10号建筑遗址所见的宴会场景中,四个与会男子便持有这种小袋,并且可以分成三种不同的类型30。

所有的突厥官员以及他们长期的从属(包括女人在内的粟特人以及赤鄂衍那人),两只手上都带有标准体量的黄金手链,手镯上镶嵌有天青石、绿松石和珍珠(图一,9)。

以下将叙述描绘于西墙之上的突厥群体。

1)三组司仪。其中靠左的一组位于人群的边缘(西墙上的26、27号人物),第二组(在中间)位于三位赤鄂衍那大使面前,正在聆听站在唐朝大使前的粟特翻译人员翻译(5、6号人物);第三组(在右边)官员被描绘于石国与高丽使者之前(18、19号人物)。这些人都带着黄金项圈。

每一组或前或后站立的人物,其所扮演的角色无疑是不同的。其中两人里,站在左边的人用左手的手指(指向他们的同伴?)(5、26号人物)。 在右侧的人物上有粟特文题铭注释(6、27号人物)(这些铭文通常是赤鄂衍那大使中重要人物的标识); 只有他们身着肩部带有垂直褶边的服饰,这种服饰又可分为翻领开襟式(如19号人物)和合襟式(如27号人物)两种。

在左边靠近人群末端的那组官员(26、27号人物)有一个与其他所有突厥形象都不同的特别之处:他们的肩衣类型采用了合襟式(这与壁画中描绘的部分赤鄂衍那人和撒马尔罕粟特人的衣服相类似)。通过19号突厥形象来判断,内衣可能在此展示出来(参见以下)(图一,13)。

在右侧的人物手中持有一根马球杆(chougan)。这项运动发源于萨珊波斯以及其南部讲波斯语的西突厥地区,它由骑手们进行用以庆祝新一年的到来(Nauruz)31。在公元7~8世纪,它在突厥和唐朝贵族社会同时流行开来,并且比赛的规则发生了变化。在突厥-乌古斯的传说中规定,这类比赛的胜者有时是由可汗选出的32。在丝绸之路附近的国家(特别是唐朝),在公元7~8世纪之交,组织马球比赛是用以表达对外国使者到来的敬意33。文字同时也暗示了27号人物是一位官方的高等级司仪。

在迎接使者的两组官员中,第一组(靠右侧的)人物亲自与翻译人员交谈(6、19号人物),其与右边更为重要的人物,在长相上有许多特别之处。他们的腰带上系着一些由彩饰布或羽毛(?)制成的长方形小袋(6号人物,图一,17)。不像左边的人物,他们肤色发粉,而非白色。最引人注目的是他们手中都撑着红色的“Г”形撑杆(其中6号人物的该部位遭到了破坏)(图一,11)。19号人物的长袖大衣不拘礼节地松开并绕在腰间(华服的袖子两侧是可见的),遮盖住了盛装蹀躞带的重要特征。在长袖大衣穿有一件窄沿水平领的衬衫。右侧那组官员所戴的金项圈上,在其中心没有水滴形的下垂物。通过与较其更晚的章怀太子墓(706~711年)壁画中的突厥武士的姿势相对比34,19号人物的图像表达显然与唐朝的绘画传统有关。

背景中(靠左边)人物(5、18号人物)的长袖大衣上有着由华丽的丝绸织物制成的高翻领袖口(图一,14)。它们的特征是:一个直到20世纪的西突厥地区仍在使用的红色长条“Y”形权杖“kurpacha”(由I.A. 阿罕塞瓦于1999年五月慨然相告)以及一个中心饰有巨大水滴形吊坠的金属项圈。

上述两组官员所戴蹀躞带的特征颇有意涵,但不幸的是,它仅仅分别保留于其中“左”“右”各一人身上。

前景(右侧)人物的腰带上饰有一排大的圆形牌饰35(图一,20)。背景上(左侧)的18号人物带着一条装饰更为繁复的腰带。每个大的圆形镶边牌饰36都由两个矩形饰板相夹,其中每一个较大的矩形饰板都由4个很小的圆形泡饰组成(后者很可能是前者的组成部分)37。这两种腰带装饰的变体都在位于阿尔泰的库德尔格(Kudyrge)突厥墓葬中可见38,我们有理由重新定义它的年代,即将其回溯到我们感兴趣的突厥第一汗国时期39。重要的是,库德尔格9号墓(其中所出的蹀躞带与阿弗拉西阿卜大使厅壁画中右侧前景中官员所穿戴的相似)相比11号墓(其中所出腰带与阿弗拉西阿卜大使厅壁画中左侧背景中官员所穿戴的相似),出土了更为丰富的文物。这个现象使我们确信右侧的6号和19号人物具有更高的等级。腰带的装饰与图瓦40和七河地区41所见的早期突厥石人有相似之处。通过早期突厥墓葬中的腰带以及粟特、波斯贵族的服饰来看,他们与突厥人存在着一定交流42。

除此之外,在西墙上还可见到三组(左侧,右侧,中部)坐着的突厥官员(尽管壁画的上层已经被破坏)。我们可以推断出每组人物中的主要人物(其他人物的脸都朝向他们)。遗憾的是,三位主要人物的形象都没有很好地保存下来。

2)在所有西墙上的突厥人中,最重要的是位于中央人群中的那个主要人物(36号人物)。他是仅有的身着蓝色长袖大衣的人,而蓝色对于早期突厥人十分神圣(它与至高无上的神Tengri有关。在突厥汗国,相比“黑色的人民”,贵族则被贴上“蓝色”的标签)。他所穿大衣的袖子比他的两只胳膊要长。所有人里只有他所戴的方巾是黄色的(由黄金锦缎制成?),只有他有三条长辫,同时也只有他的面前有一乐伎坐下奏乐(35号人物)。两个人都是跽坐,而不是盘腿坐着。穿着蓝色大衣的人物位于整个西墙人群的几何中心。

3)在所有其他右侧的人群中,41号人物被最好地呈现出来。在每组人物中,两位坐在领导者身旁的官员正在相互交谈,其中每组的另外几人则悄然聆听。所有的人物似乎有五条长辫(图一,2),他们同时也带着圆形的小袋(37、39、40、41号人物)。随从的金属项圈被剥去(参见保存完整的28、29号人物)。他们持有与前文所述相似但较短的、带有斑状凸起的“Y”形权杖“kurpacha”(28、42号人物用他们的右手倚靠在杆上)(图一,12)。

在聚集于右侧中心人物周围的整个随从人员中,有一组官员持有相同的手杖(42号人物以及一个保存较差的位于其上)礼貌地坐着,但是他们不是坐在地摊上,而是蹲在地上。他们(像18号人物一样持有相似的手杖)小拇指上戴着指环(可能两只手上都戴着)。

从保存残缺的图像(28、42号人物)判断,其中有五条长辫的人所戴的蹀躞带和权杖“kurpacha”都装饰有大的圆形镶边泡饰,其上两面上分别有一较平的小圆泡(一个放在另一个之上)43(图一,21)。

在左边的坐着的官员中,“旗和鼓”的组合占据了一个特殊的位置(中古时期游牧民族的相似例子可参见M. Mode 1993, 28-29, abb. 8-9)。在左边和右边坐着两个穿着黄色长袖大衣和红色头巾的人(32号人物以及其右侧的)。穿着黄色长袖大衣和红色头巾的41号人物在右侧人群的中心位置。(除了主要人物之外)还有四位官员坐在地毯上,分别位于左右两边;此外还有两组低等级司仪(一组是33、34号人物,朝向左侧唐朝大使的方向行进;一组是持有红色手杖的42号及其上部的人物,他们跽坐在右侧没有地毯的主要人物身后)。

很显然,穿着黄色长袖大衣的高等级突厥人以金色锦缎为标志。根据玄奘的记载,在西突厥可汗的夏宫中,200名贵族穿着这种长袖大衣,而普通战士则穿着由亚麻布织成的长袖大衣44。重要的是,黄色的长袖大衣是其中主要人物的衣着特征,无论是坐着的官员,还是两位站着与大使们直接(借助翻译人员)交流的司仪,皆是如此(5、19号人物)。

综上所述可以推断,西墙上每三个坐在地毯上、身着黄色长袖大衣、头戴红色方巾的官员都有其随从,手持较短的红色权杖“kurpacha”,或是站立,或是蹲坐;官员们自己则持有相同的权杖坐在地毯上(30、31号人物是32号人物的随从;对其相邻的人而言,位于其上已未能保存的是他的随从;对于其正上方的人而言,其右侧的37、38号人物是其随从)。似乎可以推断,右侧坐着的官员们(画面上半部分已经不存)与左侧呈对称布局。也就是说,两位坐在一起的高等级人物有两组不同的较低等级的随从。很显然,在壁画中,两对站立着手持长短手杖来迎接大使们的官员,其等级较低;而与之类似的两位官员,则等级相对较高(33、34号人物,42号及其上部人物)。在右侧人群中,我们可以看到一列旗帜,但其体量较大,并且不在两位重要的官员之间,而是在其组合的外围。

因此,西墙壁画组合从整体上是按照对称模式合理布局的。除了上述结论之外我们还可以继续补充,两列人群是以身着蓝色长袖大衣的最主要的36号人物为中心,呈扇形向周围展开的。其下,两组手持手杖的司仪正在迎接外国大使(在每一组司仪身后又有三个人:赤鄂衍那人和突厥官员)。在主要人物的左右两侧有两组旗帜,其旁边分别坐着一组身着黄色锦缎大衣、头戴红色方巾的官员。在这些官员左侧有四位官员坐在地毯上,其右侧则有2位手持红色权杖“kurpacha”的司仪站立或出现。

4)显然,朝向坐着的人物笔直站立的3位官员(15~17号人物),表现出官僚体系中等级最低的那些人。在所有其他突厥人中,他们没有持任何武器,很明显他们也不佩戴黄金带銙,而是佩戴银质(?)带銙(15、17号人物并未完成且没有完全着色,而16号人物则描绘得格外清晰)。他们没有戴金属项圈。这些官员有4条长辫。不过,此处所提这些人物所穿的长袖大衣,在剪裁和装饰方式上则与其他突厥人的服装没有区别。

不知为何,莫托夫(Yu. Motov)抛开突厥传统的背景情境,将坐着的突厥官员视为坐在圣毯上的正统的琐罗亚斯德教徒。他认为他们谈话时的手势是在传达崇敬之意45。

通过对组合位置、属性以及服饰细节的分析,我们可以更清晰地勾勒出阿弗拉西阿卜壁画中以下的突厥社会群组。

位于西墙组合中心位置、穿着蓝袖大衣、享受乐伎演奏的36号人物,可以被视为撒马尔罕阿史那步真可汗的代表——吐屯。他们除了其他职责外,主要负责监察城市及周边的部落。剑鞘未上漆,但是笔者不排除它被镀金的可能性(就像画面中描绘的其他赤鄂衍那和粟特贵族所持的一样,而与阿弗拉西阿卜壁画中其他突厥人所持的刀鞘形成对比)。

第1组:由主要人物与一组立于右侧的官员组成。6、9、27号人物正通过翻译人员的帮助与大使成员交谈(27号人物:赤鄂衍那大使的讲话内容写在衣服上)。19号人物手持一只长手杖,其上端后部呈“Г”形。27号人物手持一根宫廷打马球所用的球杆。他们戴着没有水滴形垂饰的黄金项圈,腰间佩戴有一排小圆泡装饰和方形小袋组成的蹀躞带(6号人物)。他们的耳环或是寻常的球形(如6号人物),或是叶片形(如19号人物)。在腰带吊坠中有一个很大的长方形带囊,用以装纳书写材料(6号人物)。我们有理由认为这些特征可以视作早期突厥具有高级身份的“beq”的标识。从壁画判断,6号人物的蹀躞带上有大约30个黄金泡钉。应当留意的是,在图瓦的一些具有“beq”身份的墓志铭中,他们有多达40~50个黄金泡钉46。

在壁画残缺保留的三号大厅中所见的人物原型无疑是贵族47。需要指出的是:首先,腰带上镶嵌着珍贵的宝石;来自(阿弗拉西阿卜)具有突厥特色的长袖大衣是完全是由萨珊波斯彩饰丝绸织成的;(对于阿弗拉西阿卜而言)不寻常数量的发辫(不少于6条)以及一种特殊的用于盛放书写材料的方形长囊从腰带上悬挂下来(与第一组中人物6相比)。

此人身上的带銙装饰对于其他的撒马尔罕突厥人而言并没有什么特别之处。它们呈菱形48。在此类组合中,这种带銙上的凸起造形与由一对上下相对的小圆钉相间分布49(图一,23)。

人物中的所有特点使我们认为,他并不是来自西突厥汗国北部的突厥弩失毕部(在7世纪时由汗国统辖并控制粟特地区,641~642年除外),而是来自另外一个北方部落土鲁。其实,已经发现了一些石刻形象(一座7~8世纪的石人,戴有相同的菱形凸起牌饰的腰带,并梳有6~7条相同的长辫50。后来在9~14世纪吐鲁番的回鹘地区也发现了与之相似的腰带牌饰51)。

第2组:手持“Y”形权杖“kurpacha”的人身上佩戴着圆形小袋,梳着五条发辫,每根手指都戴着一枚指环。他们是西墙上坐着的等级较高的官员(28~31、 35、 37~40、 42号人物)。站立的一组官员中左边靠后的几人(5、 18 、26号人物)也与第二组有关。在第二种情况下,这些人戴着额外的一个金属项圈(带有水滴形吊坠),带銙上有更多的圆形小泡钉(以4个小圆为一组的形式联结在一起,并紧紧系在腰带的末端)。需要指出的是,所有三种腰带组合的类型都同时出现在阿尔泰“古典时期”的库德尔格突厥墓地中。库德尔格11号墓中男子所佩戴的腰带装饰,与第2组中的一件十分类似,而这位男子由于其自身的素质52,从一名战士开始立功崛起。很显然,该组中的人物都可以视作早期突厥的军功贵族——“er”。

第3组:15~17号人物未携武器,也没有佩戴金属项圈,有4条发辫。他们的蹀躞带很明显的是由银制带銙装饰的。鉴于他们出现在宫廷宴会中,身着萨珊波斯丝绸制成的长袖大衣,并且佩戴蹀躞带,我们很难将这些人与较低等级的普通战士相提并论。问题在于,在所有未穿衣服的早期突厥的“骑马者”墓葬中,这样的蹀躞带中仅有第二种被发现53。

应该注意的是,只有特定等级的人,才能在蹀躞带上的华丽带囊中垂挂的狭长磨石:在左边和右边人群中坐着的官员(32、41号人物),站着的几对官员(明确可见的形象有18、19、26号人物)。磨石还被描绘于西墙上赤鄂衍那大使的形象中。

有趣的是,突厥和粟特最高贵的人物中并没有携带挂在腰带上的小袋(西墙上的36号人物与南墙上的1~4号人物)。

此外,通过总结对粟特化突厥人服饰系统的调查,笔者还应当指出其特殊性。

第一,在西墙右侧的19号人物中,其上衣中那件黄袖大衣是从其腰带下紧塞而过。在大衣下我们可以看到一件合襟的水平领、高袖口内衣,这件内衣没有任何装饰(图一,13)。鉴于人物在官方接待处以这种方式穿着他的长袖大衣,我们认为,在炎热的天气里,使用这种塞衣的方式显然还是在礼节范围内。这样的穿衣方式同样可见于唐朝地区突厥类型长袖大衣的图像中54。

其次,两位身着红袖大衣坐着的贵族(西墙上的39号人物,另有一人在三号大厅中55)梳着发辫,在每人的发辫低处装饰有3行大的天青石珠子和珍珠(或是水晶?)(图一,4)。这种装饰形式部分可见于18号人物中。

第三,所有上述在三号大厅出现的人物都佩戴着由圆形天青石和珍珠(?)镶嵌的蹀躞带(它们没有被阿尔鲍姆绘录于册,但我们认为它们是黄金或是镀金的)。

第四,突厥的鞋是尖指的,鞋底单独裁剪出然后再粘在鞋身上(42号人物)(图一,18)。

第五,在撒马尔罕,即使是高贵的突厥人也不穿完全由彩饰题材的丝绸织成的衣服,因为这有悖于他们的审美标准(三号大厅出现的人物是个令人费解的例外)。这种布料仅仅用于边缘部位,服装的基本颜色是单一的亮色(红色、黄色、亮蓝、白色)。根据玄奘的记载,这对于西突厥可汗同样很典型56。

在阿弗拉西阿卜壁画中处于支配地位的突厥人和一整套复杂的突厥官僚系统,可以合乎逻辑地证明拂呼缦王的独立性,并且合理地揭示出他向当地贵族的融入。在此背景下,影山悦子(E. Kageyama)提出的壁画中保留“过多突厥人”的解释57,则看起来过于大胆且论证不足。在这一组中,她似乎很有勇气去致力于描绘统治者的卫士——恰克尔(chakars),这个在不同文献58中皆被提及的角色。

2. 赤鄂衍那

如果我们参照L.I.阿尔鲍姆的观点,撒马尔罕所见赤鄂衍那国王(可汗)图兰塔什(Turantash)的使团被描绘得最为华丽。我认为它由13人组成。在西墙上有三位大使,还有代表团的首领,据壁画题记得知是dapirpat(王室首领)普卡泽特(Pukar-zate),正从左侧面向大使的队列前进(4号人物;他的形象的最初草图置于稍右侧:4a号人物)。

L.I.阿尔鲍姆将3、4号人物归属为赤鄂衍那大使引起了一些学者的反对,但是他们的观点似乎不够令人信服。因此,里夫什茨(V.A. Livshits)按照他自己对3号人物上粟特文题记(“twpt mrty”)的解释,将其考订为吐蕃大使59。但遗憾的是,这个人物的服装和配饰并不符合已知的唐代艺术中所见7~8世纪的吐蕃人形象。

根据M.莫德的假说,4号人物不是别人,正是萨珊波斯的统治者伊嗣俟60。这位研究者注意到,这个人物的长袖大衣是由波斯丝绸缝制而成的,其上还有森穆夫(Senmurv)的形象。有一批德国学者持有一种假说,认为森穆夫可能是萨珊王朝皇室的特定符号61。事实上,到目前为止,它的服装属性仅仅表现在塔奇布伊·博斯坦(Taq-i Bustan)发现的库思老二世的织物上,以及在巴赫拉姆二世银币上的王子的王冠头饰上。不过,这些对于这样一个严肃的结论来说是不够的,并且文献和题记材料也不足以证明。在这种情况下,我们还可以宣称其他出现在波斯君主衣服或头饰上的动物也是皇家的专属符号,而这显然是与事实不符的。

头饰和带銙形式在6~7世纪波斯统治者的服饰系统中并不能确切类比(如果这样,那么我们也可以认为南墙上的4号骑手是波斯的国王)。14号人物缺乏一些属于这一时期波斯贵族的要素,如项圈或项链一样的项饰;并且他所穿的长靴也过于普通,没有任何的装饰(而庆典宴会上国王的服饰在文献中并没有记载)。(如果将考虑到莫德的观点)很难想象648年,伊嗣俟这位尚处在财富和权力巅峰的统治者,居然没有仪仗跟随,并且手持着朴实无华的礼物,谦卑地出现在外交宴会中。

立于一个普遍认为完成未佳的人物轮廓近旁、并且本身可见的轮廓并不清晰的4a号人物,竟是宴会上最重要的人物——撒马尔罕的拂呼缦王62,要同意这样的观点我想是不容易的。

按照L.I.阿尔鲍姆的观点,南墙上的壁画为我们展示了撒马尔罕新娘及其仪仗婚礼出行的场面63。最近有一种观点认为它可能涉及一种与神圣建筑有关的宗教仪式。马尔夏克(认为这应当与当地的丧葬传统有关。鉴于其中一些人物图像中,在人物面部下方都戴着一种为粟特人所习用的特殊的头巾(padam),他认为这些人物应当是粟特人64。M.莫德认为在门口的那组与祭司相伴的清唱组合,用以迎接大象和宫廷贵妇们,应当与一些神圣崇拜有关,他们由附近城邦的代表组成,用以建立与撒马尔罕的联盟65。

这两种观点都没能很好地解释图像的一些细节。在前一种观点里,并没有明确告诉我们队列中为何有鹅群出现,也没有说明13号人物所牵马匹的背上所写的题记“他给我们”是何意思66,为何盛装打扮的贵族女子在队伍中行进却没有表现出任何悲伤的迹象?由撑杆组成的建筑物既不属于用于葬礼的寂静塔,也不用于寺庙。我希望在以下指出一些并不属于粟特元素的服装特点。第二种观点中没有明确指出为何平台上假定的清唱者穿着华丽的服饰。很难将这座透空式的建筑物认为是一座巨大的城市大门。如果人们把这些动物带进集体献祭的地方,那么题记上所写的它们是进贡给拂呼缦王个人的礼物则不能被解释。把“龙”头作为祭司的神圣特点也并不是必须如此的(9、10号人物),在脸的下半部分缠上头巾(11、12号人物)也并不仅仅是祭司所独有的特点。甚至,在7~8世纪之交的波斯隐士中,它们其中的一人被描绘成为统治者的圣徒做饭的仆人67。

L.I.阿尔鲍姆早时的观点即“新娘与其婚礼仪仗说”其实是有见地的。为了证实这一点,我们首先应当将目光回溯到六七世纪之交。根据《隋书》的记载,那时粟特贵族的婚礼习俗已经普遍突厥化68。现在让我们来参看文献中详细记载的9~13世纪时西突厥中突厥—乌古斯部的婚礼习俗。在我看来,南墙上仪仗队列的所有细节实际上都很容易借助它们来解释69。新娘(即使是很普通的家庭)都会乘坐在骆驼背上一种特别的叫做“ogyrmak”的轿舆中(中世纪时赤鄂衍那的公主则会乘坐于大象背上类似的轿舆中)。同时会为新郎建一座特殊的华盖或是叫做“girdek”的小房子,他的朋友们将会在新娘到来前享受盛宴(参见平台上特殊建筑物中的1~4号人物)。接下来新郎和新娘相互隐藏起来,新娘到来的时候,贵族男子们站起来迎接她(参见相同的1~4号人物)。在婚礼开始前(在新郎给新娘交付聘金之后),新郎的家族成员会收到一些(相比而言逊色的)礼物,它们可能即南墙上所绘的,是由11号人物牵引着的盛装鞍马,以及跟随着12号年轻男子的圣鹅(题记所其中一人上写着“farn”,另一人上则写有“一只鹅”)70。西墙上所绘的则很可能是女方的回礼:两套具有男女特征的衣服以及一卷做衣服的丝绸布料(2~4号人物)。

送亲的队列由大量的突厥人组成,通常是新娘的亲戚(如姨妈)陪伴,有时也可以是与红娘(yenge)相类似的女性朋友(参照:跟随轿舆的6~8号贵族女子以及乘坐大象的五个人)。最后,我们就很容易理解在阿弗拉西阿卜的壁画中,那个我们假定的处于婚礼队列和随行人员之首的骑马者,为何除了持有一些不寻常的武器,同时也为欢迎宴会携带了体量庞大的弓箭。重点在于,婚礼庆典上必须要相应的举办射箭比赛,那么随身带上他们所熟悉的物品便是很好理解的。

与上述描述的相反,古代的粟特人则有完全不同的送亲传统,亦即可以这样讲,新娘要在晚上用火把或者篝火来迎接,而不是在白天。71

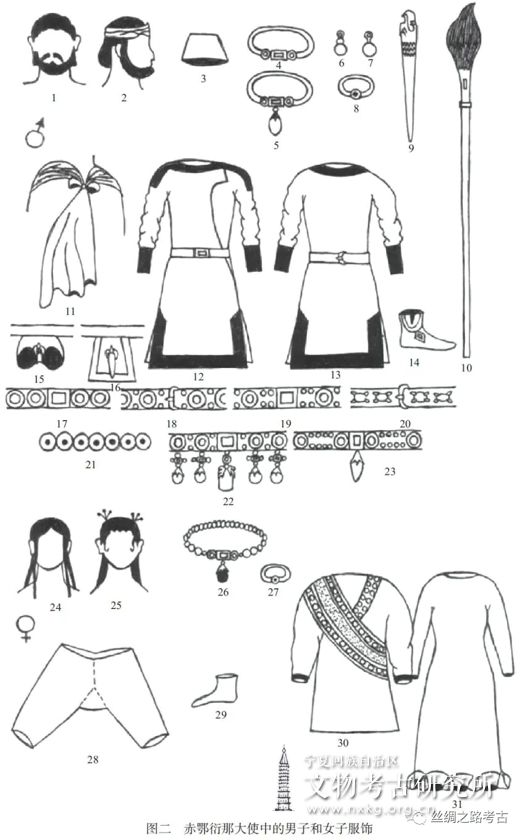

南墙所绘的支汗那的队列由新娘(人物没有被保存下来)及骑在大象上的伴娘或红娘(5号人物)率领。接下来跟随着三位伴娘(可能是新娘的亲戚),其中最下面一人注有题记(粟特文题记意为“一位贵族女士”)。在他们身后有一位年轻与一位年长“大使”,分别手持一根装饰龙头的长杆(图二,9)。我们所看到的动物队列以一个两倍于常人大小的人来坐镇最后,他是整个婚礼仪仗的核心,很可能是新娘的叔叔(人物的上半部分没有保存下来,但是按照L.I.阿尔鲍姆的观点,可以推测他手持一面叫做“bunchuq”的大旗)其装备与跟随他的骑手们相似,但是其长杆上没有装饰龙头(13号人物)。在队列的末尾,有两位手持旗帜的骑马者带领着两匹跟在身后且没有载人的马。

西墙所绘的三位大使很可能比其他赤鄂衍那人到达撒马尔罕的时间略早,用以展现拂呼缦王自己的敬意(如墙上文字所写的),而且并没有赠送给他很多珍贵的盛装作为礼物(普卡泽特和他的同伴戴着金色的一条项圈,一条金项链有珍贵宝石吊坠的腰带以及一匹波斯布料)。其中项链可能是为一位女士准备的(新郎的母亲?)(图二,22)。

男子和女子面部都有一个小的圆形红色标记(在上嘴唇与鼻子之间,如西墙上的2、4号人物72及南墙上的6号人物)。这种在巴克特里亚/吐火罗地区两性通行的传统首见于贵霜时期的文献中。A.因夫尼奇(A. Invernizzi)认为其传播与发源于叙利亚/美索不达米亚的希腊化传统有关,但是他未能考虑到这种现象:回溯至公元前3世纪以前,大月氏从中国的西部迁徙至巴克特里亚地区,这样一种面部标记也同时流行于秦始皇时期的中国宫廷贵族女子中73。

所有南墙上的男子都穿着着合襟式的服装,这种服装有齐膝裁边衣褶的窄长袖以及其他布料作边的水平衣领(衣褶和衣领都用一种彩饰纹样的丝绸条状布料作边)。(图二,13)。

西墙上的三位大使身着非常不同的服饰,尤以2号人物表现得突出74。这些开襟长袖大衣由一条深深的左向围巾套于其外。在右侧,他们使用一种特殊的梯形翻领固定在大衣襟部的另一端(图二,12)。2号和4号人物有肩带(彩饰条纹布料),相比而言,阿弗拉西阿卜的其他族群代表则缺少这种服装元素。

总体而言,在赤鄂衍那服装中,可以归纳出三类完整的服装特性,其中每种都可以在几个人身上表现出来。

第1组:圆柱形(?)丝织绒头衫(图二,3);像萨珊波斯的流行式样,一件左肩上系着弓的灰色短斗篷(图二,11)(西墙上的4号人物;南墙上的14号人物)。这些人物没有佩戴金项圈。这组中人物的发型式样可以在公元2~3世纪贵霜王朝时期的巴克特里亚/吐火罗地区找到原型75。

第2组:白色的窄头巾(图二,2);白色的肩衣(西墙上的3号人物;南墙上的9号人物)。佩戴着黄金项圈,但是没有水滴状吊坠(图二,4)。

第3组:红色窄头巾(图二,2);肩衣的布料表面饰以图案母题:即以联珠纹环绕野猪头(西墙上的2号人物;南墙上的10号人物)。其项圈上饰有水滴状吊坠(图二,5)。

关键仍然在于,上述各组中整套的服装组合很难作为特定的等级或是官员阶序的区分标准。其中每个人物所呈现出整套服装也许代表着官僚系统中大使成员的不同地位,一类——很重要;另一类——第二级别。赤鄂衍那真正的等级标识显然是通体黄金的蹀躞带。在西墙上佩戴这种蹀躞带的人物站在大使的首位。他可能是此处刻铭中所提到的,普卡泽特自己(4号人物,图二,23);在南墙上带着这种蹀躞带的男子靠近撒马尔罕国王——骑着骆驼的大使(9、10号人物)和骑手中的其中一人(15号人物)(图二,21)。

通过相互参照几组较稳定的服饰组合,L.I.阿尔鲍姆试图给出解释,他指出在西墙和南墙上一些相同的人物被描绘过两次76;但是很多细节与他的观点相矛盾(例如其中人物的面部)。

到目前为止,下述的解释看起来最充分。上述三组身着不同服饰的男子反映出赤鄂衍那其内部落三元分立的形式,这种形式最可能见于古代的印度—波斯人群(希罗多德《历史》中记载的斯基泰人,奥尔诺·奥塞特、卡菲尔斯和奥斯)。三组大使的一系列人物中,其蹀躞带下悬挂的钱袋有着不同的类型(“kaptarga”)(4号人物的是矩形的,3号人物是心形的,2号人物从其固定的方式看是圆形的)(图二,15、16)。每一组中每一位大使的代表都佩戴一条黄金蹀躞带,并且带銙形式各有差异(但是也有相同的例子,例如第一组中的两个人物的带銙则属于完全相同的类型)。

蹀躞带带銙给了我们关于赤鄂衍那国男子地位的重要信息。已知的类型4中的五件都是从突厥样品复制或是重制而来。

类型1:由一套固体带銙组成的黄金腰带,其与第2组中突厥最重要的人物所佩戴的相似(西墙上的4号人物——普卡泽特;南墙上的10号人物)(图二,19、23)。这两种腰带都固定在巨大的长方形铊尾上,而这种在撒马尔罕的突厥人服饰中不曾见到。在普卡泽特的带銙上悬挂着一个水滴形吊坠。我不排除这样一种可能性,即后一种元素最终回归到贵霜王朝特定的水滴形带扣吊坠中77。西墙和南墙上所见的两位佩戴此种腰带的男子,都朝向赤鄂衍那大使的队列。普卡泽特没有那样的金属项圈。

类型2:由一排大的圆形泡饰组成的固体黄金腰带,其中心镶嵌有宝石(蓝色或红色)(如南墙上的15号人物)(图二,21)。阿尔·库菲(al-Kufi)认为撒马尔罕居民佩戴的带有这种镶嵌形式的黄金腰带,主要出现于6~8世纪之间。波斯系统中类似的特征可以从文献“Shah nama”中得知78,但是萨珊波斯腰带中具有完全相同的泡钉排列者则不得而见。在新疆发现的同时期龟兹贵族腰带的例子,则与我们所述的极其相似79。

类型3:固定在一个巨大带扣上的皮质腰带。其中大的圆形镶边黄金或镀金泡饰以一个更大的间隔排列(图二,17)。也就是说,这种装饰与突厥系统第1组的腰带相对应(如南墙上的14号人物)。完全相同的腰带还可见于粟特系统,如片治肯特XVI/10和XXIV/I壁画中的器物中80。赤鄂衍那人中佩戴这种腰带的人物没有佩戴金属项圈。

类型4:同时带有两种带銙装饰的皮质腰带,与第2组中多数突厥人的腰带相似(如西墙中的3号人物)(图二,18)。佩戴此种腰带的人物都佩戴着没有水滴形吊坠的金属项圈。

类型5:由一组较为罕见的单型泡饰装饰组成的皮质腰带,与这种类型相似的只可见于北高加索突厥人的服饰组合中81(如西墙上的2号人物)(图二,20)。佩戴此种腰带的人同时佩戴着没有水滴吊坠的金属项圈。

大使群中我们假定的作为赤鄂衍那公主形象的四位女子,保存状况都相对破碎。很重要的一点是,女子都被描绘在婚礼队列之首,同时有一些骑手随行其间。中国正史记载那一时期的吐火罗地区(赤鄂衍那便是其中一部分)女性拥有平等权利,一妻多夫制的传播与国内女性较少这一不利的人口境况直接相关82。

后面骑乘大象的女子(女性朋友或是伴娘)(5号人物)身着一条浅蓝色带有荷叶边的长裙(图二,31)(这是萨珊波斯流行时尚影响的结果83),上身穿一件红色无领长袖外衣。她有4条发辫,其中两条较短的披在肩前(图二,24)。这种传统是吐火罗(如迪尓拜尔金与巴拉雷克城堡遗址壁画)和粟特(如片治肯特壁画)共有的特征。就在不久前,这种头饰被认为是适合未婚少女的,在西突厥广泛传播,也在讲波斯语的塔吉克(Tadjiks)地区中广为流传84。

在这三位女骑手中,最下面的一位形象被保存得最好,并有粟特文题铭“高贵的女士”(6号人物)。三位女骑手也可能代表着赤鄂衍那的三个部落分支。但是,因为她们保存得支离破碎,我们无法比较他们头饰和服装上的细小配饰。不过,每位女子的长袖衣衫或短上装以及裤子显然都有一种特定的颜色。其中后者非常宽大,并且塞入低筒靴中(图二,29)。她们身着的宽松开襟长袖上衣比男子所着短(未及膝盖),不系腰带,袖子系在手腕上。他们衣服上有一条胸带自左胸前深入右半圈之下(左衽),并且可能由一个扣子固定。右胸前的半圈胸带由另一种颜色的织物镶边,其装饰包括中部的一系列小圆(或许是珍珠?)以及两边成列的圆花饰(图二,30)。这样一种宽沿的胸带装饰可以追溯到贵霜王朝时期(2~3世纪),同时出现与印度—斯基泰男子85与粟特陶器上的女性人物86身上。一件薄的长袖外衣敞着胸,里面似乎没有穿内衣。也许有一件较短的水平领衬衫,见于胸前的外衣下;但是由于墙画的破坏,我们无法判断它是否确实如此。(阿尔鲍姆认为所有这些女子穿的是一种带有自身颜色的长附着下摆的服装,但这种结论尚未得到已知的西突厥古代服饰材料的证实87)。

很明显,这三名女骑手(6、7号人物保存得更好)所佩戴的金手镯和男子所佩戴的一样,并且她们的项链上有大的水滴状吊坠(赤鄂衍那大使手中捧着一件相似的项链作为礼物:西墙上的4号人物;同时可以参见北墙船中主要的女子即11号人物所戴的项链)。

那个时期赤鄂衍那服饰中最明显的特征或许在于以下几点:男女通用的一种很深的左衽胸带(西墙上的2~4号人物,南墙上的6~8号人物),男女皆有的上唇和鼻子之间的一个圆形红色的面部标记,一些男子所穿的印有织样图案的低筒帽子。总体而言,7世纪时的赤鄂衍那服饰,保持了阿契美尼德时期巴特克里亚地区服装所延续的最古老的特征。这些特征是:末端向里的窄头巾,上部合领的上装,非常宽大的裤子88(女骑手)。G.M.梅特迪诺娃在其论文中就这种传承得出了相似的观点,尽管她的研究起始于贵霜王朝时期89。

这里我们应该强调一下,西墙上所见三位手持礼物的大使,其服装具有一些非常重要的特点(2~4号人物)。上文中提到过一种梯形的翻领,众所周知这种形式非常罕见,并且只出现在为龟兹贵族服务的男子服饰中(东突厥)90。我已经提到了带有镶嵌物的龟兹腰带所代表的身份以及南墙上15号人物的腰带。上面所提到的三位大使的靴子也是如此。很明显,他们穿的是黑色低筒靴,其前面有深而宽的切口。中间一位大使所穿的靴子沿部被切开,并且有一菱形刺绣装饰(图二,14)。从类似的靴子中,与尖而长的趾端形成对比,短而椭圆的趾端类型同样可见于同时期的龟兹图像中91。这种特别的相似性,为我们提供了丝绸之路上两个长期贸易伙伴之间彼此联系的物证92。

在赤鄂衍那服装的全部特点中,由大使作为礼物进奉给拂呼缦王的蹀躞带应当特别提及(西墙上的2号人物手持)(图二,22)。这种腰带完全不是黄金制成(只是装饰有镀金的泡钉),但是它的下缘有两排珍贵的垂饰。这些垂饰由特殊的黄金“十字架”和大的水滴状吊坠组成,它们固定于腰带下方,并且带有叶状镶边。这些垂饰或是白色(高山水晶或是珍珠?),或是蓝色(青金石或绿松石?)。也许,这种蹀躞带的装饰与诗歌《石国歌手》中所描绘的女子服饰部分相似:“纤细的腰身上,华丽的腰带下,垂着雕琢精美的吊坠”93。

织纹丝绸被描绘于阿弗拉西阿卜所见所有西突厥族群代表的服饰之上。但是其中有些纹样元素只出现于赤鄂衍那的服装中(而且不止一次)。首先是这样一幅画面,一只白鹅口中衔着一条项链,背景是红白相间的联珠纹圈(西墙上的3号人物衣服上作为主要底纹;南墙上的13号人物中作为马匹衣饰的主要底纹)94。很可能用鹅作为织样在赤鄂衍那并不是偶然(如上文指出的,鹅是与其他回礼一道由新娘的亲戚回献给拂呼缦王的。根据V.A. 希什吉娜的观点,它们是圣鸟)。其次是联珠圈中的翼狮(白色的背景)(出现于南墙上的大象衣饰中与西墙上3号人物手捧的卷状礼物上)。

有趣的是,在赤鄂衍那的服装中不曾使用绿色,但这却在吐火罗考古所见的衣服中数次出现95。也许,它与主要的廉价织物在发掘中出现的事实有关。

莫托夫认为这些描绘的都不是真实的人,而是身着明亮衣服的半神形象。他进一步认为它们呈现出的古老外形,可以追溯至很久以前的阿契美尼德王朝时期。他认为所有丝绸的装饰母题都与特定的仪式有关。研究者认为,赤鄂衍那这种具有宗教神秘特征的场景被着重表现为,以一种“女性化”骑乘方式,坐在男骑手的马鞍上(事实上这史许多古代游牧民族的共有传统),而且事实上,驼群和马是在没有催促的情况下行进的96。

3. 粟特人

近来我在论文和专文中对粟特服饰进行了详细的分析97。在西墙和南墙上参加大使宴会的8个非常残破的欧洲面孔的形象,恰恰就是粟特人。但是即使是残破的碎片,这些人物形象也使得我们有可能得出一系列关于撒马尔罕粟特人服饰特殊性的有趣结论。

以下南墙上的人物可以被视为粟特人:①四名站在一处不平常的露天建筑平台上的男子(可能是一座婚礼的华盖——上文所述的“girdek”)和赤鄂衍那人一起迎接婚礼的仪仗队列(1~4号人物);②两名在脸的下半部裹着绷带的男子(按照波斯琐罗亚斯德教想象传统进行描绘)带领着新郎作为礼物的动物群;一匹马(11号人物)和四只鹅(12号人物)(图三,8)。(在佛教占据主导的赤鄂衍那,出现这种绷带是很难想象的;不过,如果是粟特人护送这些动物以作为礼物奉献给神圣的国王,便不会有这种矛盾)。

合襟长款肩装的衣着与白、红色的流行,联结起所有的人物(参照:红色和黄色在突厥人中最为流行)(图三,9、10)。腰带或是由黄金或镀金带銙组成的皮革质地(南墙上的12号人物),或是黄金质地(南墙上的11号人物)(图三,8)。根据7世纪的书写材料判断,在8世纪的粟特上层beg.中,黄金腰带由世袭贵族迪坎人(dihkans)佩戴98。在布哈拉他们同样具有迪坎人的性质——统治者的私人护卫99。伊朗人更为古老而完整的黄金蹀躞带(参见阿契美尼德王国王的蹀躞带:Curt. Hist. Alex. III.3.17)同样在西突厥的南部被发现100。

不像在片治肯特,在阿弗拉西阿卜,这样一种彩饰丝绸布料组成的条状肩带装饰元素没有发现。不幸的是,粟特的头巾没有被描绘出来(对于拂呼缦王可能存在例外,但是它的形象的上部分没有保存下来)。与外国大使成员相比,撒马尔罕国王的所有臣民(粟特人和突厥人)在文献中都没有戴有头巾的记载;这与古代伊朗和突厥的传统相矛盾,很可能与宫廷宗教有关。在那个时候,粟特男子(和赤鄂衍那男子一样),显然没有展示他们的腰身衣服(宽大的裤子)的习惯:他们身上穿着肩衣和靴子。

(像赤鄂衍那一样)粟特男子中只有贵族佩戴着黄金项圈(如南墙上的11、12号人物)。只有讲波斯语族群的成年男子才会留胡子。

这些族群男子所着的肩衣由多彩纹样的丝绸进行装饰。不过与突厥相比,这些图案不仅沿着领口和袖口,还沿着下摆的边缘和切口。通过这种特点,我们可以辨识出一些特别类型人物的特征(见下文第6部分)。

粟特和赤鄂衍那贵族及官员佩戴有鞘面镀金的剑和匕首(对于阿弗拉西阿卜的突厥人而言,这种情况并不确切而知)。

南墙上描绘有4位粟特贵族,一起站在特殊的平台上的华盖中,从赤鄂衍那到来的方向迎接婚礼的仪仗队列(1~4号人物)。似乎其中紧紧站在一起的人物中,最中间的那位很可能是乌纳什(Unash)家族的拂呼缦王(或是可汗的代表——“ihshid”)(部分覆盖着旁边4号人物的3号人物)。他的服装基本通体白色,与之相比,他近旁之人的服装则是红白装饰(粟特后裔-塔吉克人新郎的服饰是白色)。但是在这种情形下,三位拂呼缦王的高等级随从是谁?让我们来考虑一下中国正史中记载的与之相近时代的撒马尔罕的权力结构,即“三位贵族管理国家事务”101。

通过在中国发现的材料,我们可以知道6世纪末至7世纪前叶撒马尔罕统治者的头饰。在突厥统治时期,它是一个金色的王冠,带着7颗宝石和一种带有辫子的突厥发式(例如后者就强加给另一个突厥臣属国——590年前后高昌统治者麴伯雅)102。拂呼缦也许也被描绘在西墙的中央,在36号人物之上,但是这一部分没有被保存下来(不过从随从的题铭来看,他在场景中存在是显然的)。

牵马的粟特贵族形象具有特别的旨趣(南墙上的11号人物),这匹马是来自赤鄂衍那上层的礼物。他是所有保存下来的粟特形象中,唯一佩戴固体黄金腰带的人物。其腰带具有两种带銙形式,与第2组中的突厥人物(西墙上的18号人物)所佩戴的十分相似(参照:西墙上的4号人物,南墙上的9、10、14号人物)。但是粟特式带銙是另一种形式——一种巨大的长方形,与赤鄂衍那成排的带銙相似。

这个人物的短斗篷和前额的绷带都是红色的(两件短斗篷类型相同,但是其他颜色被描绘于赤鄂衍那两个最为重要的大使身上:西墙上的4号人物和南墙上的9号人物)。他们的服饰中其他重要的特征是肩部大的黄色(黄金织锦?)圆形联珠圈(L.I.阿尔鲍姆认为左肩上的联珠圈是在后面束缚马的辔头的一部分103。后者是一种误解:联珠圈在形式和颜色上皆不同于羽毛装饰:所有真正的马辔头的羽饰都是白色的)。这种出现在3世纪波斯上层beg.肩衣上的圆形联珠圈应是受到了东罗马行省的影响104:特别参见弗利尔美术馆藏3世纪银盘上的波斯国王肖像105,以及波斯波利斯后宫中的涂鸦106。后来这种服饰中的联珠圈样式作为一种风尚沿着丝绸之路向东传播107,对龟兹王子的宫廷服饰以及唐朝皇帝的长袖外衣都产生了影响。

关于伴鹅少年(西墙上的12号人物)的等级,我认为很可能是第2组中最重要的突厥人:他同样持有“Y”形的权杖“kurpacha”,并且佩戴着带有水滴形吊坠的黄金项圈108。遗憾的是,他所佩戴的皮质腰带的细节几乎没有保存下来。

西墙上的粟特翻译者可以通过其纯白的衣服辨识出来,衣服沿着衣领和袖口以彩饰丝绸边饰边。背对观众的20号人物,其所着上衣有一个有趣的细节,其背部切口的边界处可以见到一条轮廓线。这处位于背部的“三角形”轮廓线联结着衣领(图三,10)(许多研究者误认为它是头巾)。首先,这种波斯人的服饰元素被描绘在出土于公元前4世纪斯洛卡墓地(Solokha barrow)的希腊—斯基泰的黄金梳子上(在这幅壁画图像中,它则是完全平面化的)。男子服饰中的“三角形”为许多古代伊朗族群所习。而对于西突厥而言,它首次被记载于1世纪位于巴克特里亚黄金之丘(Tillya-tepe)的大月氏人(Yuech-chihs)墓葬中109。

翻译者的肩衣不同于南墙上粟特贵族的服饰,他们的衣服沿着领口有较窄的彩饰丝绸镶边,但是沿着衣褶和侧面的裁口却没有这样的镶边。

这种合领外衣以侧面为裁口的细节(这种细节对于这种长衣来说是很自然的),在7号人物中可以被清楚地看到。

也许两位翻译者都佩戴着蹀躞带,然而由于图像残破,这部分未能保存下来。对于20号人物来说我们可以确信如此,因为我们可以看到从腰带上垂下来的方巾边缘,只是它的形象还没有被保存下来。

粟特较低等级官员的发型引起了我们巨大的兴趣。西墙上的20号翻译者留着齐额短发,头的后部被剃去。(图版三,1)。这种发型一次次地出现于粟特系统与宗教崇拜有关的陶器上110,同时还被记录于中国6~7世纪的正史中111。伴鹅少年(南墙上的12号人物)的头发在前额分梳左右,并在脑后聚拢成为一条很短的发辫(图版三,2)。

关于所见的服装,《北史》中关于撒马尔罕人的记载提供了可靠的信息112:“衣绫、罗、锦、绣、白叠”。直到公元13世纪,长春真人还记载了男女皆用的白色毛质肩衣仍然占据主导113。在阿弗拉西阿卜大使厅所呈现的大量彩饰丝绸织物图像中,衣服上(反复出现的)作为基本底纹的忍冬纹粟特服装所独有(南墙上的2、12号人物)。

4. 石国居民

石国大使(西墙上大的粟特题铭提及)以三人一组的形式描绘。遗憾的是,他们的人物形象里中心的部分保存状况较差。

男子的头上戴着皮质(?)缎带制成的头冠,在头冠的中央有一个圆花形板饰,首领(石国的dapirpat)的头冠中央则有三个这样的圆花形板饰。具有三个圆花形板饰的带冠自古便是西突厥南部地区伊朗贵族服饰的一部分。它发现于1~2世纪达尔维津·特佩(Dalverzin-tepe)出土的贵霜王朝女神形象上114,在中世纪前期的粟特陶器所绘的带翼神像上亦有发现115。晚近一些,相似的女性头冠见于吐火罗地区的利亚喀什墓地(Lyakhsh burial)(今塔吉克斯坦的库穆德地区)116。在梅尔夫(Merv)的一座佛教窣堵坡中曾发现过一个公元6世纪的纳骨器,其表面所绘的萨珊波斯贵族的头上亦发现了这样的头冠117。(西突厥地区此类头冠的传播应当以近东地区为动力:这种类型的例子最早见于美索不达米亚的苏美尔人族群中)。

脚趾上翘、鞋底缝得很高的鞋具,其顶部有许多窄的横条,里面有彩饰装饰的痕迹(图版三,19)。L.I.阿尔鲍姆认为它们是用布块做成的脚绑,但这几乎是不可能的。显然,它实际上是一种脚趾上翘以便于山地行走的鞋,或是由绗缝毛毡缝制(或是由两三种不同类型的材料拼合而成的)。此类鞋具的变体可见于世界上许多山地居民,在东高加索118(Eastern Caucasus)地区和呼罗珊(Khorasan)讲波斯语的人群119中得到了详细的记录。

21、22号人物保存状况比其他的都要好,我们可以推断dapirpat(21号人物)穿着窄水平领且下摆略高于膝盖的合襟大衣(有些裤子描绘出是低膝的)。后者相对较宽,且塞入高筒靴中。

大使首领所穿肩衣的袖子在手腕处变窄,并且有宽大的袖口和白色图案(图三,12)。22号人物的袖子在手腕处边寨,并且衣领的边缘还装饰着白点(图三,13)。两位人物袖口和衣领基本的颜色是黑色的。尽管21号人物肩和手腕处的衣服是粉色的,但对于22号人物来说,只有肩衣的颜色是已知的,即黄色。

目前还不清楚大使们的腰带是什么样的,但是它们可能和中国诗歌里所描绘的石国青年所戴的腰带看起来一样120,它们是那种两端下垂的束带。他们在西突厥地区的男子服饰中颇为典型,可以早溯至阿契美尼德王朝时期121。

在对石国大使服饰进行梳理后总结时,我们还可指出,三位大使的服饰显然与突厥流行式样相一致的一点在于,他们都梳着一条长的发辫(但是遗憾的是,发辫的下半部不可见)(图三,14)。

5. 服饰的“突厥化”与粟特、赤鄂衍那系统蹀躞带

后两者的人民被纳入到联合突厥的体系之中一直到7世纪中叶,随后作为西突厥汗国的一部分而延续。突厥风尚的影响(更确切的说,是突厥汗国南方弩失毕部的影响)催生了领土内男子服饰的趋同现象:特定类型的高皮靴的传播,贵族梳着不同形式的发辫(参见南墙上的12号人物,西墙上的21~23号人物)以及由特定的带銙、带扣和悬挂配件组成的蹀躞带。西突厥统叶护可汗(Ton-yabgy-qaghan)(618~630年)进行的一项重要的行政改革,或许为西突厥汗国内讲波斯语的臣属国引入新的服饰元素提供了契机122。其结果是,被征服地区的当地贵族得到了突厥的头衔,并被纳入到管理系统之中;尽管另有高级的政府专员(即吐屯)被任命来监察贡赋。

由于1号大厅中腰带的描绘在大多数情况都遭到严重破坏或是不清楚,装饰系统通常只能进行推测性的复原。实际上,阿弗拉西阿卜图像中所有的带銙都是黄金或者镀金的(那一时期的考古和石刻材料中对两种形式都有记录123)。尽管我们只是对阿弗拉西阿卜大使厅的壁画一掠而过,但是我们还是能够对我们感兴趣的西突厥汗国内,一系列蹀躞带在装饰层面的本土化特点有所了解。突厥化的粟特与赤鄂衍那系统腰带首先以大量本地特色的保留为特点。

首先,佩戴这种固体黄金腰带的是贵族:迪坎人(突厥人不使用这种腰带),突厥人有其他的铊尾及泡钉类型。其次,巨大的长方形带銙不是阿弗拉西阿卜突厥腰带的典型式样。即使是在直接且完全采用突厥式腰带的情况下,我们也不能排除这种可能性,即相比直接认为其是突厥系统而言,腰带的文化内涵可能也有着不同的阐释。阿弗拉西阿卜壁画中的赤鄂衍那服饰系统为这个结论提供了依据。第三,尽管赤鄂衍那人佩戴的腰带与突厥组的1号官员以及第2组中最重要的人物(西墙上的18号人物)所戴腰带装饰相近,但是相比突厥人而言,他们没有佩戴项圈。佩戴着突厥第2组腰带的最重要的人(西墙上的4号人物,南墙上的10号人物)面向着赤鄂衍那大使队伍;反之,佩戴着具有与突厥第1组中最重要的人戴配腰带一致的14号人物,处于婚礼队列最后的位置。

一些仅在粟特地区所见的突厥式腰带带銙类型的存在同样很重要124。

突厥式蹀躞带的文化内涵以及突厥类型的特点目前还未有合理详细的论述125。对其文化内涵的研究,大多依据对阿瓦尔人(Avars)腰带的分析所得出的结论之上126。同时,这种直接类比需要非常小心,因为蒙古地区阿瓦尔人的祖先是突厥人的宿敌和统治者,属于另一个文化层,并且显然属于一个目前语言已经消失的特殊群体。

重要的是,在早期突厥题铭中,(黄金)材料和蹀躞带上带銙的数量专门用以强调为可汗提供优质个人服务的贵族男子身份127。627年,由西突厥统叶护可汗(Ton-yabgu)进奉给唐朝皇帝的盛装蹀躞带是一种突厥传统的皮质腰带(唐代正史弥补了其未提及的黄金质地),但是此处应当补充,这条腰带上以宝钿做底,且镶有“万钉”(《旧唐书》卷一百九十四下《突厥传下》)。

这种在腰带上悬挂着的附加的末端呈圆形的尖扣带可能是萨珊波斯的一种习俗,也可能是由突厥人带来的。然而,最近在东欧南部的发现与这种认识相左。最新发现的一系列带有这种尖扣带的珐琅彩金银器来自于1世纪的萨尔马提亚(科西卡、佩沃玛斯科伊、茨威特纳、波罗基)128。

6. 不同族群服饰中的彩饰纹样丝绸织物

上文已经提到了这些织物元素可能与萨珊波斯有关,特别是赤鄂衍那与粟特人所用服饰具有其特点。那么,是否可以从阿弗拉西阿卜的壁画人物中找到它们的分布规律?

首先应当指出的是,(南墙和西墙上的)每幅画面中每种族群的代表(粟特和赤鄂衍那)所呈现的基本的装饰模式都没有重复。

其次,我们认为使用这些织物(即其中最昂贵的布料)作为肩衣的基础,不仅取决于人物的身份地位,而且取决于他们要(以不同的角色)参与到这样或那样的仪式中。因此,对粟特人来说,这种南墙上所见的彩饰衣服不仅出现在平台上迎接婚礼仪仗队列的四个贵族身上(1~4号人物),还出现在引导赤鄂衍那圣鸟(鹅)的年轻人身上(12号人物)。对支汗那人来说,所有三位参加撒马尔罕王宫接待宴会的人都被描绘出来(西墙上的2~4号人物),对于引导华盖马匹的婚礼仪仗成员来说同样如此(南墙上的13~15号人物)。

第三,具有特定纹样母题的彩饰丝绸织物的符号学意义在某些情况下可以延伸。例如我们不难注意到带有翼马图像作为衣服底纹的织物只穿于一类人身上,即推测的撒马尔罕国王(南墙上的3号人物);同时,对于西墙上的突厥的主要人物36号人物(推测的可汗的吐屯),彩饰丝绸仅仅用于他们单色蓝袖外衣的边缘。这种主题的衣服仅仅出现于站立的突厥官员中的中心人物(5、6号人物),他们面向来自唐朝和赤鄂衍那的主要大使。在7~9世纪的粟特织物中,翼马并不是一种大量出现的主题元素,但对于萨珊波斯而言却作为常备元素而特意使用129。

至于赤鄂衍那人,翼马装饰出现于骑骆驼的年长大使的衣领上(南墙上的9号人物),同时我们还可以在婚礼队列前导的马服(13号人物)上以及最年长的“贵族女士”身上看到。最后,这种母题元素还作为装饰出现在一位神秘人物的外衣袖子上,他是三号大厅所描绘出的身着此类衣服的唯一一人,也是所有突厥人中穿着彩饰丝绸衣服的唯一一人130。

或许,森穆夫在织物母题中扮演特殊的角色。它作为装饰元素只出现于一个人的外衣袖子上,即支汗那大使的首领,亦是国务首领(西墙上的4号人物)。这种母题使用于萨珊波斯国王的服装之上;在公元8~9世纪北高加索(Northern Caucasus)的玛莎维亚平谷(Moshchevaya Balka),这种母题出现在当地阿兰人首领的外衣袖子上131。

7. 高丽人

两位高丽官员站在石国大使的身后,位于西墙的外围(24、25号人物)。粟特官员并没有特别留意他们,他们也没有带任何的礼物。这两位大使的形象在很多方面都很神秘(参见以下)。他们穿着黄色的开襟外衣(chogori),宽衣宽袖(具有贵族特征),宽大的裤子(padi),脚踝部绑着绳子。

关于头饰,他们戴有在头顶两侧插两根巨大鸟羽的假髻,中国正史中关于高句丽和百济的部分对此有过记载132。同时,这样的形象还可见于高句丽墓葬壁画中133。他们根据等级的不同而衣着有所差异134。

8.唐朝人

五位唐朝大使在1号大厅中被清楚地描绘了三次,这造成了与文献记载的一系列混淆。在西墙上他们带着礼物行进(8~11、14号人物);在北墙上他们骑在马背上追猎雪豹(1~5号人物),同时,他们跨越河流(考虑到大使的行进路线,应当是阿姆河)(6~10号人物)。应当指出的是,如果在撒马尔罕官方宴会场景中唐朝官员的服饰是按照细节如实描绘,那么与此相反,北墙上的形象则是按照图式描绘(缺少了关于头饰和腰带的细节刻画)。

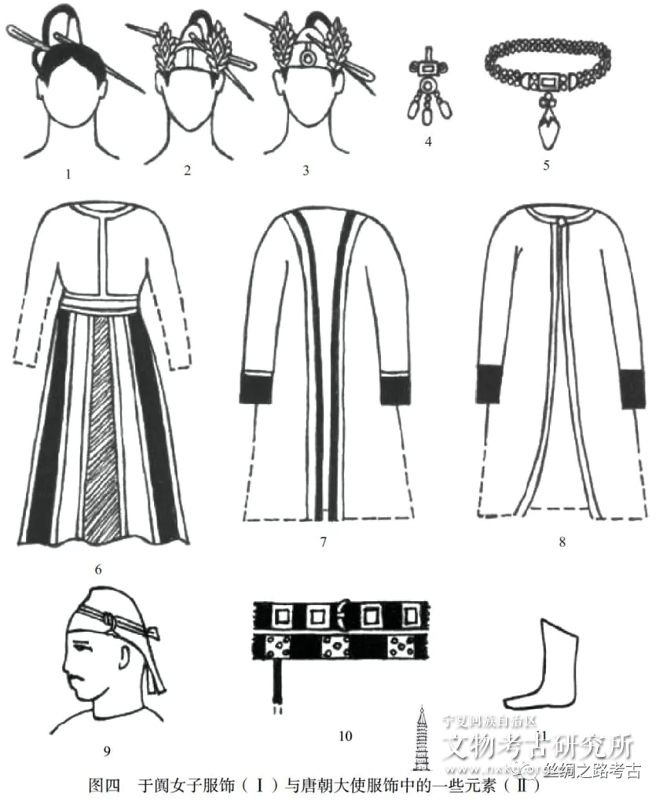

唐朝官员的服饰在所有的场景中都是同一种类型,更准确的说,是一种标准化的。大使首领与其他人的服饰有所差异,且大小不同(其人物形象是正常人物形象的二倍大小)。在猎捕雪豹的场景中,他不是杀死一只,而是两只野生动物(北墙上的1号人物)。在大使头部我们看到一种特别的发髻形式,即平顶的“幞头”。这种类型的幞头频繁出现于7世纪30~60时代的图像材料中135(图四,9)。G.M.梅特迪诺娃认为幞头起源自游牧民族(塞种人和斯基泰人)的带遮檐的毡状头饰136。同时,这种头饰是一种方头巾复杂演化的结果137。在公元7世纪,它对于中国的唐朝来说具有特别的意义,其周边的“蛮族”不得使用。

官员们穿着标准化的黄色大衣。只有他们衬里的颜色不同。在宫殿接待大厅的人物,衬里同样是黄色(西墙上的9号人物);在“旅行”场景中,人物的衬里是红色的(北墙上的4号人物和船中的人物)。

一种典型的官员服饰包括黄色的长袖大衣和头顶的幞头,这构成了唐代墓葬所见人物形象的一个程式化的缩影138。

西墙上的每一个唐朝人都佩戴这两条腰带——一条是剑具带,一条是蹀躞带(图四,10)。前一种为黑色皮质,带在下方,有一排长方形带銙组成,每一个带跨上在四角有四枚小的带钉,其中间有一枚大的带钉。在L.I.阿尔鲍姆的著作中,蹀躞带被描绘为黄色139;但是I.A.阿罕塞瓦的记录却相反,它们在壁画中是没有颜色的。如果L.I.阿尔鲍姆的信息准确,那么西墙上所有中国人物的都可视作最高等级即第1~2品级的官员(根据初唐典籍的记载),这出现于一个出使遥远的且并不太重要的大使身上,是绝对不可能的140。在唐高宗(650~683年)统治时期内的675年,即出使的可能时间以降,所有的官员开始佩戴13环的蹀躞带141。

北墙上的唐朝官员足踏与突厥官员形制类似的乌漆低筒靴142。7号人物在最初的摹本143中,其膝下高靴的上缘,按照同时期突厥的流行式样被削尖(图四,11)。唐代的中国在这一时期的官方接待中采用了此种鞋具。B.I.马尔夏克推测北墙上骑马猎手中的一人(两人大小的1号人物)应当是中国皇帝的形象。M.莫德支持这种观点,并认为他就是唐太宗(626~649年)144。然而,我始终不同意他们的观点。我们知道,唐代的中国不允许有这样的表现,即形象化的天国太阳不应该与其他狩猎者有着相同的外表并且身着同样的普通官服。

9. 于阗新娘及其侍女

学者们的关注点大多集中于北墙上载着十位女子的大船图像(11~20号人物)。“龙舟场景”业已得到了完全不同的解释。其中有一些严格的等级划分和服饰细节。

根据L.I.阿尔鲍姆的推断,新娘(即11号人物)被描绘为两位男子高度的大小,站立在船的中央。我们可以看到只有她佩戴着耳环和项链(其上镶嵌着一种蓝色的宝石,即青金石和蓝宝石)(图四,4、5)。她身边所有随行人圆的面孔都朝向她(除了船尾正在把舵的女子)。公主穿着一件红色高腰长裙,腰间系着一条宽的黄色(黄金锦锻)紧身褡。裙子的腕下部分是条纹状的(我们可以看到两条红色垂直条纹,一条浅蓝色条纹,一条黄色条纹,一条深蓝色条纹)(图四,6)。长裙之上是一件蓝色长袖外衣。外衣的袖子很宽,并且比手臂要长;前胸饰有黑底黄花的条带(图四,7)。

公主由五位“宫女”紧密环绕:所有的六人具有一种相似类型的头饰。她们的头发都聚拢成一条发辫,并由一枚黄金发弁束在一起,发辫沿头后自由垂下。在寺庙中,这种发饰有两个垂直的扁平钻石形状的金箔,其上镶有绿松石,固定于两枚黄金或镀金的头针上。为了区别于其他人,公主在前额处还戴有一枚黄金碟饰(图四,3)。

五位“宫女”和公主不同于船上的其他女子,不仅是在头饰上,也在于他们红色为主的内衬衣着。在公主右手边(观者视角)有一位有趣的女子与之穿着相似(除了耳环、项链和额前碟饰,这些是公主的专属),且服装颜色相同(12号人物)。公主左手边有一位身着锦缎袖衫和蓝色外衣的女子(17号人物)。她拉着身旁之人的手。后者(18号人物)身着一件蓝色长袖外衣,前胸装饰着褐色的毛皮(图四,7)。

上述三位女子和公主都身着开襟的长袖肩衣,胸前都装饰着特殊颜色的织物。12、17、18号人物围着公主,坐在前面的显著位置上。背景中在其之上描绘有其他的“宫廷女子”站立其间,她们头戴黄金“翼形”头饰,身着红色高腰长裙,但是缺少上身的礼服。

船尾处的两名女子无疑属于仆人之列。公主身后有两位女乐伎,她们的形象未能很好地保存。她们都身着红色长裙,其中下部的一人(15号人物)像她的女主人一样穿着式样相同的蓝袖外衣(其边缘装饰着花形纹样)。她的头发由一枚发结束起,并固定在一枚黄金发针上。这种前额带饰的图像在L.I.阿尔鲍姆的摹本中显然并不确切(参见图四,3)。

船尾处的两名女舵手与船桨并立(16、20号人物)。她们的服饰有两点特别之处。首先,她们上身的长袖外衣在脖颈处打了一个结;其下她们的外衣边缘向两边敞开(图四,8)。

其次,像贵族女子的发型一样,她们的头发结成了发辫,并由一枚黄金发弁向上束起,但是接下来她们的发辫与其他的头发第二次固定在一起。其中有两枚巨大的金发针,就像现代的带长眼的缝合针一样(16号人物)(图版四,1),与贵族女子的发针相类似。

我们将从种族与政治的视角来厘清船上女子的从属关系。为了这样做,我们将先指出她们衣着中与众不同的特点。

(1)束发成辫并在头顶用发锥或头饰中小洞固定的传统。在不同的伊朗族群的服饰中,文献记录在案的始于阿契美尼德王朝/斯基泰时期:它出现在斯基泰国王希洛斯(Scylos)(公元前6世纪末)的一枚指环上的神像上;它也出现于在同时期的一只雅典出土的花瓶上,其上绘有斯基泰卫士的图像145;它还可见于萨彦-阿尔泰的墓葬中(如巴泽雷克5号墓中的大约公元前5~4世纪的女性头饰146,以及图瓦墓葬中的女性头饰147)。在中世纪早期,只有一个族群尚且保留着这种两性束发的传统,即位于东突厥地区的于阗塞人。从一系列出土于于阗王庭的陶器(借助钱币我们可以准确知道其时代是公元2~4世纪)上,我们观察到一些男子的形象可能是宫廷仪式的参与者148。以后一时段为例,在塔里什拉克(Tarishlak)壁画中所见礼拜队伍中的一名侍候便使用了这种发式149。与粟特类型最相近的发式仅见于片治肯特的男子头上,研究者常常将其误认为是武士的兜鍪150。这些与我们所述的类型在装饰(三重垂线)和设计上(头顶的开口形式有所差异)皆有不同。

(2)与“龙舟场景”中相同的在公元2~4世纪的于阗(也包括在欧亚大陆其他地方)所见的“丑角形象”,被描绘为戴着有半球形的头饰,两边有两个钻石形的金“翅膀”,结合了上述的传统,将发辫穿过放在头饰顶部的开口。

(3)带有大量不同颜色窄垂直条的女子高腰长裙。在中世纪早期,除了我们所说的“龙舟场景”,它们只出现在一个地方,即于阗国境内的巴拉瓦斯特(Balavaste)151。在于阗语中,它们可能的称谓是“古纳”(guna)152。在其他地方(例如于阗的北方邻国龟兹,见于克孜尔和库木吐喇石窟壁画中),这种服饰的条纹数量较少,并且更宽大153。

因此,L.I.阿尔鲍姆所得出的直观结论即从“龙舟场景”中,我们可以看到对“东突厥地区之一”的居民的描述是肯定的154。拂呼缦统治时期的中国直接占有于阗(地方王朝得到保留);西突厥传统的装饰方式被引入于阗的首都。因此我们有理由推断,唐朝的大使可以护送于阗的新娘——来自维兹塔王朝国王(rrund)的女儿,前往撒马尔罕。

G.M.梅特迪诺娃的一篇专文对“龙舟场景”中的女子进行了族属的分类,她认为她们是外出郊游的撒马尔罕本地人。作者的缺乏论据,并引起了严肃的反驳。

G.M.梅特迪诺娃的主要论据是在中世纪早期的中亚地区,只有撒马尔罕的贵族女子会身着长袖大衣155。但是她所观察的长袖大衣的原型是在贵霜王朝时期同一城市中的陶器上。然而,阿契美尼德/斯基泰时期的伊朗贵族身穿的长款开襟肩衣礼服,从阿尔泰到波斯被称作“康提”(kandys),与阿弗拉西阿卜所见“船中女子”的服饰差异仅仅在于较窄的假袖。进一步补充的话,公元前5~4世纪的欧洲斯基泰女子衣着与“康提”类型服饰很相似,符合其所有的基本特征(更宽大的袖子,沿着前胸边缘的装饰,以及袖口的装饰等等);它被记录在“王座女神与站立青年”的织锦装饰中,并在斯基泰地区广泛传播156。至于于阗,自公元2世纪以来,贵族女子们开始穿着这种带有不同形状袖子的长袖大衣157。

进一步探讨,G.M.梅特迪诺娃认为公主所戴耳环的类型与阿弗拉西阿卜贵霜王朝时期陶器上所描绘的很接近,尽管她承认是部分而不是完全相似158。她的观点至此穷尽。

船中两位于阗女子身上的植物纹样的织物十分有趣。显然它们是本地四首(丝质肩衣被于阗人称作“thauna”159)。丝绸制品渗透进入于阗和疏勒不晚于5世纪,之后便向西突厥地区传播160。根据玄奘的记载,7世纪的于阗以高品质的丝绸制品著称161。

在G.V. 希什吉娜的团队完成阿弗拉西阿卜壁画新一版的摹本后,“龙舟场景”中一个细节被注意到,其上有一位中国画匠的私印,用象形文字表现,但复制的技术一般。我们应当认为,这可以很容易地用绘画传统中明显的元素来解释,用以描绘船只中人物姿态的细节。显然,撒马尔罕的艺术家使用了于阗美术的粉本来表现这一不寻常的具有“种族意义”的母题,并加入了一些与场合相适应的细节。这很有可能,因为在7世纪前半期,来自粟特的画家康萨陀和来自于阗的画家尉迟乙僧,正如他们所说的那样伟大,创造并丰富了中国的绘画,并在当时的中国赢得了巨大声誉。

船旁边的一对鸳鸯,在中国绘画传统中被当作婚姻幸福的标志(这种母题被借用于7~9世纪的粟特丝织品上并非偶然162)。然而,船附近主要的标志性形象是前面的一条吞食青蛙的蛇。公主近前的人物正用手指着这一场景,显然,这一场面正在被船中的人们讨论着。对于伊朗人中的异教徒而言,这种迹象具有非常重要的意涵。例如,早在19世纪时,唯一见过蛇口中吞食的青蛙的人会变成奥赛梯人(Ossets)中的巫师163。

M.莫德倾向于认为船上的人是一位侍女相伴的中国公主。他将这一场景指定为一个真实的事件——西突厥射匮可汗(qaghan Shekui)一次成功的联姻。公元646年,他向唐高宗派遣了一名使者,(根据莫德的观点)同年,这次联姻获得了成功164。

遗憾的是,这个观点看起来并不令人信服。首先,头饰和发型的特殊形式,女子所穿服装的装饰与公元7~8世纪的唐朝服饰并不相称。明显蒙古人种外形的女子具有古代于阗人的特征,根据中国正史记载,应当是与其南方邻居吐蕃人联系的结果。

其次,射匮可汗的使者并没有获得成功;不但联姻没有成功,唐高宗在回应中还要求可汗把东突厥地区一些富裕的城镇归还。

第三,即使这次联姻发生过(与中国正史相违),在648年“幸福和平”的时间也要远比想象得要少得多。在那一时期,西突厥已经开始直接与唐朝对抗,其军队在龟兹全军覆没165,其大部分领土立即转而纳入唐朝版图。

(未完待续)

附记:本文原载:S.A. Yatsenko. "The Late Sogdian Costume (the 5th - 8th cc. AD)", in ēran ud Anērān: Studies presented to Boris Ilich Marshak on the Occasion of His 70th Birthday. Ed. by M. Compareti, P. Raffetta, G. Scarcia. Electronic Version, Oct. 2003. Cf. http://www.transoxiana.org/Eran/Articles/yatsenko.html. Print Edition: Vinice, 2006.

又载:Sergey A. Yatsenko. “The Costume of Foreign Embassies and Inhabitants of Samarkand on Wall Painting of the 7th c. in the 'Hall of Ambassadors' from Afrasiab as a Historical Source”,in

Transoxiana, vol.I, no.8, Junio 2004. Cf. http://www.transoxiana.org/0108/yatsenko-afrasiab_costume.html

(Transoxiana版有大量增补,此据该版译出。)

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 王洋洋 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com