( 荣新江北京大学中国古代史研究中心)

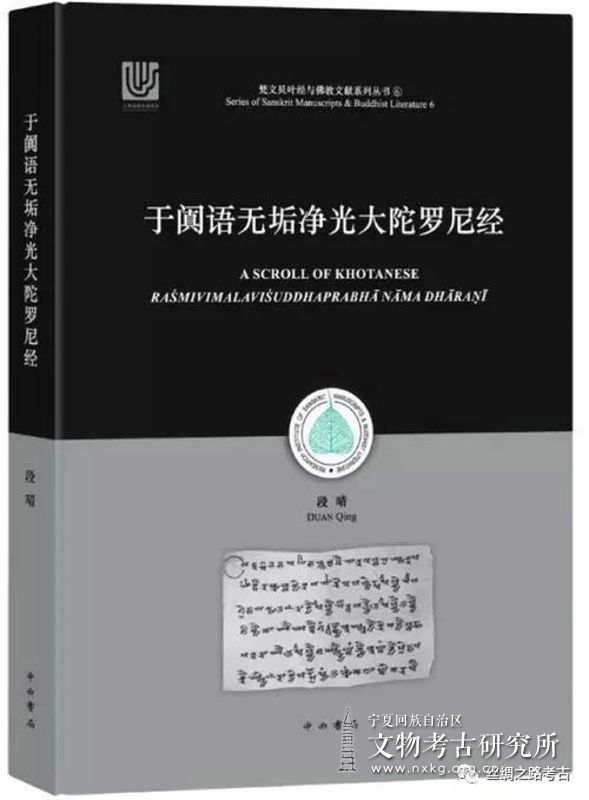

2009年,笔者曾撰《和田出土文献刊布与研究的新进展》,总括评述了从1999-2009年间出版的有关和田地区出土于阗语和汉语文献的研究成果1。最近十年来,于阗语文献层出不穷,段晴教授对于新出文献的解读贡献至多,摆在我们面前的这本《于阗语无垢净光大陀罗尼经》(中西书局,2019年4月)是又一本著作,而且就是单一一本佛经的整理研究著作。

这本佛经,就是标题所示的《无垢净光大陀罗尼经》(Raśmivimalaviśuddhaprabhā nāma dhāraṇī),首尾完整,计有539行,这在此前挖宝人和探险队从和田沙漠遗址所得于阗语残卷中是很少见到的完整文献,真是上天护佑,沙海遗珍。这本佛经的于阗语残片,此前已经由吉田豊比定出英藏Or. 6402B/2.1+3、Or. 6402B/ 2.4、IOL Khot 172/4和俄藏SI M 44. 1. folio 26等号2,还有本书作者比定的法藏P 1311、英藏IOL Khot 174/12以及她本人所刊布的新出国图藏BH3-75/1与BH3-75/2等号残片3。这些写本大多数都比较残破,不能构成对这本佛经于阗语本的整体认识,幸赖新发现的完本,我们可以全面了解这本佛经的内涵。

目前此经的梵文原本已经不存,但汉译佛典中保存有武周时吐火罗沙门弥陀山与法藏翻译的《无垢净光陀罗尼经》。藏文大藏经中也保存有明狮子(Vidyākarasiṃha)与Dpal gyi lhun po'i sde所译《光无垢净光的密咒》('Phags pa 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i 'od ces bya ba'i gzungs)。三者可以对比,为佛典的比勘研究提供一份难得的资料。段晴教授的这本著作,先刊布全部写卷的清晰照片(图版1-19),然后是于阗语的拉丁文转写和汉文翻译(1-69页),转写和翻译对照排版于一个折页中,让读者可以相互比对。又把于阗语其他编号写本的转写,用小字转写置于相对的新本于阗语的下面;而弥陀山的汉译,则用小字放在于阗语汉译本的下面;在本书的后面,单独刊出萨尔吉与段晴合作转写和汉译的藏文本《无垢净光大陀罗尼经》(113-147页)。这些工作构成一个完整与规范的胡语文本整理结果,而且对照的安排十分便于读者覆按。

笔者对这样的转写和翻译的安排极为称赞,但也有个别疑问,即凡遇陀罗尼咒语的地方,作者一反惯用的做法,把弥陀山的汉译(音译)放在前面,而把作者从于阗语意译的汉文放在下面,与其他段落正好相反。这种情况见于15、17、19、45、59、63页,有违作者自己的体例。还有第一节第35小节的题记“施主Maṃūsa令书写。此功德善根……已入来世,我与夫人、女儿Mudraka分享”,其实来自Or.6402B(可能来自丹丹乌里克),作者还特意注出,但正文字体与新本于阗文本完全相同,没有任何区别,容易让读者理解为是这个本子的题记,那就与新本最后的题记相矛盾了。因此,这里应当用小字,或括注的方式与正文区别开来,因为不属于本卷。

新出于阗语写卷现为私人收藏,据说是和田挖玉的人发现的,装在一个布袋子中,佛经卷成一卷,与碎骨样的东西装在一起。挖玉人扔掉碎骨,保留下经卷(71页)。可惜这不是正规的考古发现,所以不清楚具体从何处而来,原本的样子是什么。但这些仅有的写卷来历的说法,还是能够透露若干信息。这本于阗语佛经最后的题记称:“此《咒法王经》他们令为瞿摩帝寺法师Jīyänanä而书写”(69页),另一处翻译为“此《咒法王经》众人令为瞿摩帝寺比丘Jīyänanä而书写”(76页)。审视于阗语原文āśa’rī,相当于汉译的“阿阇梨”,译作“法师”为佳。据此,可知去世的是一位名叫Jīyänanä的瞿摩帝寺的法师。一般来说,这位具有一定身份地位的法师,其舍利塔所在地应当就在瞿摩帝寺的寺内或旁边。段晴教授虽然讨论了瞿摩帝寺的悠久历史和在于阗佛教教团中的地位,但没有涉及它的所在。对于此寺,笔者与张广达先生合撰《于阗佛寺志》也略有阐述,“瞿摩帝”最早可能是于阗一条河的名字,《水经注》卷二记:“〔河水〕南源导于阗南山,俗谓之仇摩置。自置北流,径于阗国西。”4“仇摩置”即“瞿摩帝”的同音异译。瞿摩帝寺当建于王城西南瞿摩河岸边,这里正好是牛角山或牛头山麓5。国内学术界一般认为,瞿摩帝寺的遗址,就是今天玉龙喀什河下游西岸的买力克阿瓦提遗址,此处距和田市西南25公里,旧称“库玛提”,与“瞿摩帝”的发音大体对应,遗址范围很大,约有1.5平方公里,可以与于阗国大寺瞿摩帝寺相当6。如果这一说法成立,那么这件写卷很可能来自买力克阿瓦提遗址一带。

本书主旨在刊布这卷珍贵的于阗语佛经,但作者同时也在《解题与注疏》中研究了相关的一些重要问题,其中主要是语言和翻译方面的问题,比如关于于阗语的分期问题,用新的证据,对恩默瑞克(R. E. Emmerick)的早期、晚期于阗语的两段论给予支持7,而不同意施杰我(P. O. Skjævø)的早、中、晚三期说8。这部分内容,作者曾以《早期/晚期于阗语与方言——〈无垢净光大陀罗尼〉所反映的语言问题》为题,发表在笔者与朱玉麒合编的《丝绸之路新探索:考古、文献与学术史》(凤凰出版社,2019年)一书中。作者从语言学的角度,提出语言文字的不同特征有时代先后的关系,也有因为不同族群和居住地而产生不同的方言情形,这对于理解于阗语的分期问题十分重要,对于理解不同遗址出土的佛典和文书的语言现象也很有帮助。她特别强调《无垢净光大陀罗尼经》在正字、语法方面严格的一致性,就证明了这一点。

借助新发现的于阗语文本和汉译、藏译相对照,作者厘清了一些于阗语词汇的确切汉译,其中重要的一个,就是khalavī对译汉文的“纸”,发音却与汉代指称纸的“赫蹄”一詞完全对应,两者应当有共同的语源。作者认为于阗文的khalavī来自祖先的语言,即塞种人的语言,但具体如何,没有深究。

作为历史学者,笔者更希望看到透过这部新发现的于阗文写经,来探讨《无垢净光大陀罗尼经》的传播问题,但书中说这是“未来将要关注的题目之一”。其实,作者早在2013年10月新疆师范大学举办了“黄文弼与中瑞西北科学考查团国际学术研讨会”上,就发表了《于阗语〈无垢净光大陀罗尼经〉之源与流》9,提示了武周时期于阗僧提云般若将此经梵本携至洛阳,以后于阗三藏法师实叉难陀将其译出,可惜译本在智昇编《开元释教录》的时代已经阙佚(CBETA, T55, no. 2154, 630c)。她还提到韩国庆州佛国寺石塔所出印本《无垢净光大陀罗尼经》和日本8世纪中期大规模印制此经的百万陀罗尼问题,但都没有展开。对此,我们只能拭目以待。

由此可见,《无垢净光大陀罗尼经》的传播、翻译、抄写、印刷的历史,其实是贯通陆上丝绸之路和海上丝绸之路的一个重要问题,这本书给我们提供了于阗语、汉语、藏语译本的完整资料,必将由此推动丝绸之路上文化交流问题的深入研究。

作为一篇书评,也要挑一些问题,虽然本书的撰写、编辑都可称作上流。但还是有些技术问题应当指出。

本书在简要的《前言》之后,就是《缩略语》和《转写凡例》,其实对于转写和翻译中的许多简称和排列并没有清楚的交代,比如代表弥陀山汉译本的小体字,只是在《前言》中提了一下,不仔细看很难发现,而“弥陀山”简称“弥”是不太规范的做法。在于阗文转写部分附有同一经本的其他残片的转写,“BH”读者可以从缩略语得知是国图藏本,但BH3发表在什么地方其实是没有说明的;“IOL Khot 174”如果不是于阗语学界的读者是很难知道是什么地方收藏,发表在什么地方;“SI M44”也是同样的情况;即使在解题中也没有交代,其实作者的《于阗语〈无垢净光大陀罗尼经〉之源与流》对这些残本的来历和刊布情况都有交代,但不知为何这些内容没有最后编入本书。

在参考文献方面,富路德的观点可以很容易地找到,即《中国印刷术的起源及其西传》一书的增订本(T. F. Carter, The invention of printing in China and its spread westward, New York: Columbia University Press, 1925; revised by L. C. Goodrich, New York: The Ronald Press, 1955),不烦转引(72页,注1)。如果说术业有专攻,那有关于阗语的论著则不应转引,如104页谈P.5538背梵语—于阗语双语文书中的khaṃlavī与梵语bagaṃ pattrra对译时,引贝利(H. W. Bailey)和熊本裕的说法,都是从Emmerick 1985文转引10,其实H. W. Bailey, “Hvatanica III”, BSOS, IX.3, 1938, pp. 521-543前面已经引用过;而熊本裕研究这件文书的文章11,也不是不能找到。

最后《参考文献》部分,Bailey 1939条重复 “Khotanese names”, 1939;Emmerick 1987条的书名Historical Development of Auxiliaries没有做斜体;Emmerick 1996条的书名La Persia e l’Asia Centrale da Alessandro al X Secolo有误,而且后半没有斜体;Gharib, Sogdian Dict.与西文部分最后一条Sogdian Dict.重复;von Hinüber 1989条书名Dialectes dans les literatures indo-aryennes没有斜体;Jiang Zhongxin 1988条书名后半没有斜体,Jixianlin应当作Ji Xianlin;Krause & Thomas 1960条漏出版地、出版社和年份Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1960。对于这样一本各种语文混在一起的书,排印到这个水平已经很不容易了,上举这些都是小毛病,专业的人一望便知,所以也就没那么认真了。

注释

1《敦煌吐鲁番研究》第11卷,上海古籍出版社,2009年,1-9页。

2吉田豊《コータン出土8-9世紀のコータン語世俗文書に關する覺え書き》(神户市外国语大学研究丛书第38册),神戸市外国语大学外国学研究所,2006年,15-16页。

3 段晴《于阗语〈无垢净光大陀罗尼经〉之源与流》,荣新江、朱玉麒主编《西域考古·史地·语言研究新视野:黄文弼与中瑞西北科学考查团国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2014年,330-332页。国图藏两件,正式刊布在段晴《中国国家图书馆藏西域文书·于阗语卷》(一),中西书局,2015年,图版19,转写翻译见47-51页。

4《四部丛刊》本,叶五A面。

5 此文原载《世界宗教研究》1986年第3期;此据张广达、荣新江《于阗史丛考》(增订本),中国人民大学出版社,2008年,228-230页。

6 参看李遇春《新疆和田县买力克阿瓦提遗址的调查和试掘》,《文物》1981年第1期,33-37页;收入新疆文物考古研究所编《新疆文物考古新收获(1979-1989)》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1995年,506-509页。

7 不知何故作者没有引用恩默瑞克关于此说最有代表性的文章:R. E. Emmerick, “The Transition from Old to Late Khotanese”, Transition Periods in Iranian History (Studia Iranica. Cahier 5), Leuven 1987, pp. 33-42.

8 P. O. Skjævø,Khotanese Manuscripts from Chinese Turkestan in the British Library. A complete catalogue with texts and translations, London: British Library Publishing, 2002, introduction.

9《西域考古·史地·语言研究新视野:黄文弼与中瑞西北科学考查团国际学术研讨会论文集》,329-338页。

10 R. E. Emmerick, “Tibetan Loanwords in Khotanese and Khotanese Loanwords in Tibetan”, Orientalia Iosephi Tucci Memoriae Dicata. Roma, 1985, pp. 301-317.

11H. Kumamoto, “A Sanskrit-Khotanese Conversation Manual for Central Asian Travelers”, Colloque franco-japonais de documents et archives provenant de l’Asie centrale, 4-8 octobre 1988, Kyoto International Conference Hall, pp. 29-59;《西域旅行者用サンスクリット=コータン語會話練習帳》,《西南アジア研究》第28号,1988年,53-82页。

(2020年5月11日完稿,原载中国考古学会丝绸之路考古专业委员会、宁夏文物考古研究所、西北大学文化遗产学院编,罗丰主编《丝绸之路考古》第4辑,科学出版社,2020年10月,221-224页。)