近年来,伴随着国家综合实力的显著提高,“一带一路”倡议获得包括蒙古国在内的众多国家和地区的支持,草原丝绸之路沿线历史文化愈来愈受到国内历史学界的关注。国家社科基金重大项目“清代蒙古高原历史地理研究”(14JZDB307)、“元明(北元)时期蒙古高原历史地理研究 ”(19ZDA203),国家社科基金“冷门绝学”和国别史研究专项项目“草原丝路上的突厥卢尼文、回鹘文碑铭、历史文书调查与再研究”(2018VJX045)的陆续获批立项,充分说明了这一点。或许在不远的将来,相继会有“隋唐蒙古高原历史地理研究”、“辽金蒙古高原历史地理研究”之类的重大项目获批立项。总之,在哲学社会科学领域,近几年国家对相关蒙古高原的重大和重点项目的支持力度明显加强,值得可喜可贺。不过,由于此类研究与我们中国学者的弱项——蒙古国境内多语种民族文字文献史料和历史遗迹密切相关,实际上百花齐放的喜人局面已经带来了鱼龙混杂,甚至于滥竽充数。此种状况,迫使我们的研究重点必须回归到文本主义,必须从基本的语文学出发重新认证已有的成果。“惩前毖后”,杜绝学术垃圾的产生,必须对国家的大笔投入负责——这正是这一领域研究急需的学术指导理念。

不得不说,森安孝夫、敖其尔编著《蒙古国现存遗迹碑文调查研究报告》(森安孝夫、オチル编 《モンゴル国現存遺跡・碑文調査研究報告》,豊中,中央ユーラシア学研究会,1999年),是这一领域学者值得认真拜读的文献资料集,尤其是对隋唐元时期蒙古高原历史研究人员而言不可或缺。该书第一编者森安孝夫,1948年出生于日本福井县,本科、硕士、博士就读于东京大学,1991年以《回鹘摩尼教史研究》(《ウイグル=マニ教史の研究》)获得大阪大学文学博士学位。除1982-83年间曾在金泽大学短期任教外,自1984年起直至退职的2012年,森安孝夫长期在大阪大学文学研究科东洋史学研究室执教,现为大阪大学名誉教授,财团法人东洋文库监事兼客员研究员。他精于古代突厥鲁尼文、回鹘文、蒙古文文献的解读,擅长利用敦煌西域出土汉文、藏文、粟特文等多语种文献,精通英、法、德、中等多门外语,是日本前伊斯兰时期内亚史等领域著名学者。他先后发表学术论文100余篇,除编著《蒙古国现存遗迹碑文调查研究报告》外,另有《ウイグル=マニ教史の研究》(京都,朋友书店,1991年),《シルクロードと唐帝国》(《興亡の世界史》第五卷,讲谈社,2007年),《東西ウイグルと中央ユーラシア》(名古屋大学出版会,2015年)等独著,以及《ウイグル文契約文書集成》(丰中,大阪大学出版会,1993年)等六部编著。第二编者敖其尔(A. Ochir),1991年和2004年先后获得蒙古科学院哲学博士和医学博士学位,1992-2002年任蒙古科学院历史研究所所长,2002-2008年任蒙古国家博物馆馆长,2008年至今任蒙古国国际游牧文明研究所国际项目协调员。

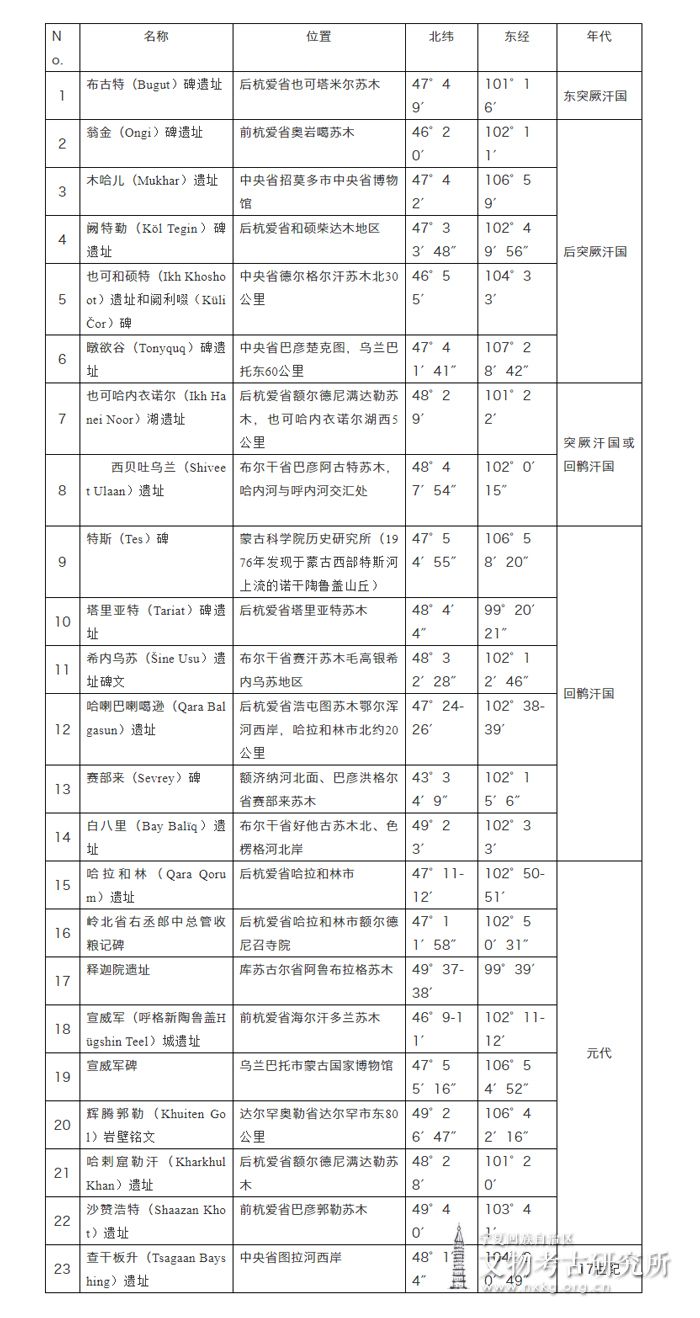

《蒙古国现存遗迹碑文调查研究报告》是日本文部省资助的科研项目“突厥・ウイグル・モンゴル帝国時代の碑文及び遺蹟に関する歴史学・文献学的調査”(08041014,1996-1998年)的研究成果报告书。该项目由森安孝夫任首席专家,参加人员涵盖历史学和考古学,日方队员包括吉田丰、林俊雄、片山章雄、松田孝一、白石典之、大泽孝、松川节、村岗伦、松井太等,蒙方队员包括敖其尔、巴雅尔等,累计共21位专家学者。下表是考察队重点调查过的主要遗迹碑文。

《蒙古国现存遗迹碑文调查研究报告》除32篇关于上表所列遗迹和碑文的调查研究报告外,还附有1996-98年三年度的考察记录、行程表、行程图、GPS测绘值表,以及文献目录和21组图版。每组图版还含有大量数目不一的手绘图。该研究报告的PDF版可从大阪大学学术情报库OUKA:https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/上下载,考察队获取的拓片照片,绝大部分可以在大阪大学“综合学术博物馆统合资料データーベース”http://www.museum.osaka-u.ac.jp.上检索。以下着重对上述研究报告进行介绍,并略谈浅见。

1、三辻利一、村岗伦《突厥、回鹘、蒙古时代的遗迹出土砖瓦》(106-118页)。依据对突厥汗国、回鹘汗国和元代遗迹出土砖瓦胎土的化学分析,作者得出如下结论。(1)东突厥汗国(6世纪)布古特碑遗址的瓦片来自东距400公里左右的后突厥汗国暾欲谷碑遗址(8世纪)附近。后突厥汗国遗迹中,和硕柴达木地区的阙特勤庙、毗伽可汗庙、第3遗迹的瓦片,暾欲谷碑遗址的砖瓦,以及翁金碑遗址的黑瓦均为当地自产,也可和硕特遗址(阙利啜碑)的灰瓦和黑瓦分别来自和硕柴达木地区和翁金碑遗址附近,和硕柴达木第四遗迹的黑瓦来自翁金碑遗址。(2)回鹘汗国遗迹中,喀剌巴剌噶孙遗址和白八里遗址瓦片产自当地,表明其近旁有瓦窑。(3)元代遗迹中,哈拉和林诸遗址瓦片,释迦院、哈剌窟勒汗遗址等瓦片均取自当地,表明各遗址近旁各有瓦窑。上述关于遗址出土砖瓦的分析为蒙古高原城市建设史研究提供了新的视角。近来广受关注的婆罗米文东突厥汗国慧苏图鲁盖碑文纪年属于6世纪末,1发现地大致位于布谷特碑和暾欲谷碑中间地带。若能够对慧苏图鲁盖碑文遗址出土的砖瓦与布古特碑遗址出土瓦片进行比较研究,可能会有新的发现。

2、森安孝夫、林俊雄《布古特遗迹》(121页)。据介绍,遗址位于东西约5-6公里、南北约10-14公里的盆地状草原内,东侧不足1公里处有后塔米尔河支流巴彦查干河南流。约40×50米的土丘,有沟槽,中心最高处不足1米。土丘外有276块杀人石,土丘内有6块杀人石,向东南-东方延续约300米。遗址内未发现砖块,但散落有大量瓦片。作者结合布古特碑的龟趺,推定此处曾有过中式瓦顶木造建筑物。因布古特碑文内容与佛教有关,这个“中式瓦顶木造建筑物”有助于加深对早期突厥佛教来源的探。

3、吉田丰、森安孝夫《布古特碑文》。碑文位于策策勒格市内的后杭爱省博物馆院内,笔者一行曾在2018年8月进行过实地考察。据二位作者介绍,考察队员各自摄影录像,采集粟特文面和婆罗米文面下半部拓片各2套。包括龟趺,整体高度为245厘米,其中碑石高197厘米,宽72厘米,厚19.5厘米,碑文高123厘米。以粟特文面为正面,碑顶与碑文右上部分损毁严重。碑顶浮雕是牝狼哺育婴儿的场景。粟特文面共29行,其中左侧面5行,正面19行,右侧面5行(现存4行)。背面婆罗米文面纵书24行,但镌刻浅薄,难以识别。吉田丰给出了粟特文面的转写和英日译文,并对婆罗米文面进行了简要介绍,推测其可能为“梵文佛典”。

关于布谷特碑文的粟特文面,科利亚什托儿内(S. G. Kljaštornyj)和列夫西茨(V. A. Livšic)最早进行了解读。2林梅村依据上述二位解读,对相关人物与佛教传入突厥的问题进行了讨论。3此次吉田丰对上述二位的解读进行了大幅改进,主要表现在以下几点。(1)并非“建造新的僧伽蓝”,而是“建造教法之石(即布古特碑文)”;(2)被读作βγβwmyn γ’ γ’n(布民可汗,即土门可汗)的文字,应为wmn’ x’ γ’n,即汉籍记录的菴罗可汗;(3)被读作βγ’ t’sp’r γ’ γ’n(君主他钵可汗)的部分,应为mγ’ t’tp’r x’ γ’n(莫贺他钵可汗,即佗钵可汗);等。

据Alexander Vovin的释读,布谷特碑文婆罗米文面以古代蒙古语亲属语言写成,内容并非佛典,而是出现木杆可汗、他钵可汗、始波罗等称号的突厥建国初期的历史记录。4近来,吉田丰根据茅埃(Dieter Maue)提供的3D图像和上述Alexander Vovin关于婆罗米文面的释读,以英文发表了关于粟特文部分的最新研究,并否定了自己之前关于“梵文佛典”的推定。5结合慧苏图鲁盖碑文的释读成果,6布谷特碑文粟特文面和婆罗米文面的释读有助于我们加深对东突厥汗国境内佛教集团的研究。7

4、大泽孝、片山章雄《翁金遗迹》(126-128页)。位于前杭爱省奥岩噶苏木境内。该遗迹1891年由俄国H. M. 亚德林采夫考察队发现,之后陆续有俄国D. A.克列门茨在1893年,芬兰—乌戈尔协会的G. J. 兰司铁在1909年,波兰和蒙古合作考察队在1962年,日本森安孝夫考察队在1996年进行了考察。遗址位于翁金河与其支流塔里玛勒河交汇处河谷正中间。东西长方形状的土丘为围沟和小土堆所环绕。土丘南侧有4尊石人、2尊石羊、石棺椁断片、碑顶、龟趺前部断片和碎石,东端和东北角有灰白色竖石断片。自土丘中央正东16米起有157块杀人石向东方延伸约900米。据拉德洛夫《蒙古古代文物图录》,第11块杀人石有“始波罗达干之杀人石”字样。碑文已断为三截。关于龟趺的朝向,学者们意见不一,大泽基于突厥人以东为前的方位观,认为朝东。关于该遗迹的森安孝夫调查笔记,见同书第22-23页。

5、大泽孝《翁金碑文》(129-136页)。碑文现藏于前杭爱省阿尔拜赫雷地方博物馆,现已断成三截,碑顶仍在原遗址。因碑顶两侧有公山羊印记和鱼钩状印记,该碑文被认为属于突厥汗国可汗家族阿史那氏的旁系家族所拥有。其中,小断片正面3行铭文,中断片正面4行铭文,大断片正面和右侧面各4行。另,碑顶正面右侧隐约可见横写7行小铭文的一部分。小断片由亚德林采夫发现于1891年。1893年,拉德洛夫在《蒙古古代文物图录》刊出亚德林采夫采集的拓片和图版说明。同年,克列门茨采集拓片和照片,但未公开。拉德洛夫在1895年刊出碑文的印刷录文和译文,并在1896年刊出亚德林采夫采集的碑文、杀人石和印记的拓片和修改过的拓片。1909年,兰司铁曾采集过断片拓片。1926年,科兹洛夫拍摄过照片,但未公开。中断片和公山羊印记一起,由波兰蒙古合作考察队的Tryiarski发现于1962年。大断片由时任阿尔拜赫雷地方博物馆的那穆海达古瓦发现于1969年。Tryiarski在1974年依据此新发现的大断片照片进行了比较研究。1987年,Voitov和巴雅尔进行调查并在1989年刊出成果。大泽孝在1996年进行了调查,并给出录文和日英文译注。此外,奥尔昆、马洛夫、小野川秀美等依据拉德洛夫的修改过的图版,进行录文、译注等研究。此后,大泽孝持续调查,前往赫尔辛基查看兰司铁拓片等,并在2011年刊出新的研究成果。8

6、大泽孝《也可哈内衣诺尔遗迹铭文》(137-140页)。1891年由克列门茨发现。后有兰司铁、克里亚什托尔内、Voitov、大泽孝等进行考察。最初有东西两个石棺、2方石人。现存东面石棺和石人。东面石板正面的左端(南侧)和右端(北侧)各刻有行文方向不规整的鲁尼文铭文一行。内容是感叹文,无具体场景叙述。

7、林俊雄、森安孝夫《西贝吐乌兰遗迹碑文》(141-142页)。方形积石冢,东侧有石人、石羊、石狮子。2方石狮子左后脚刻有山羊形状印记。遗迹整体仅由石碓构成。东端石碓有一碑文,无文字,刻有大量印记。早年调查的兰司铁以为好像刻有“回鹘”、“可汗”字样的鲁尼文。如是,与突厥阿史那氏的公山羊印记相抵触。

8、大泽孝《哈喇巴喇噶逊第二碑文》(143-145页)。碑文现立于蒙古科学院历史研究所院内,彩色图片刊载于巴特图鲁噶专著。91973年,发现于后杭爱省喀喇巴剌噶孙遗址北8公里的、扎兰泰河左岸。1975年,由西内夫等人组成的蒙苏历史文化合作调查团碑铭组进行了调查。1976年,被移入乌兰巴托的历史研究所。碑文呈灰白色花岗岩石柱状。据西内夫报告,碑文高170厘米,顶部宽26厘米,侧面顶部厚42厘米。自正面顶部起,自右向左刻有12行鲁尼文铭文。铭文覆盖于花纹图案之上。铭文下方刻有鱼钩状印记,其下方是公山羊状印记。内容主要讲述碑文主人叫qunč buyquqï,曾防范东方和西方,其余是经常见于墓碑的关于死者生平的套语。据大泽孝介绍,1926年N. N.鲍培进行调查时有黑白两个碑文,但没有墓葬遗址和石像等。关于此碑文,西内夫认为年代属于漠北回鹘汗国9世纪中期。大泽孝对此提出质疑,主张从公山羊印记而言,该碑文属于生活在回鹘国内的突厥阿史那氏遗族。据石见清裕和森安孝夫介绍,在同一发现地附近,曾出土有“大唐安西阿史夫人壁記”。10二位推定该壁记年代属于唐朝对漠北铁勒诸部进行羁糜统治时期,并主张鄂尔浑河畔的回鹘牙帐可能是对唐朝当时设置的“都护城”进行的改造和扩建。即,在回鹘建国之前,哈喇巴喇噶逊遗址一带就已经存在考古文化遗迹,说明该地区在当时是漠北诸族的主要活动地点之一。该碑文或为突厥汗国时期遗物。

9、大泽孝《木哈儿遗迹龟趺》(146页)。现位于昭莫多市内的中央省博物馆门外。笔者曾在2018年8月7日进行过实地探查。据大泽孝介绍,该龟趺出土地点是巴彦温朱勒苏木Mukhar遗址坟丘东侧。龟趺全长约176cm,高58cm,中央凹槽部分高52.5cm。龟趺刻有突厥阿史那氏公山羊印记和蛇状印记,碑文未获发现。大泽孝之前,亚德林采夫、科兹洛夫等进行过调查。

10、片山章雄《阙特勤龟趺铭文》(147页)。后杭爱省和硕柴达木地区阙特勤碑遗址内,现已搬入和硕柴达木博物馆。铭文共7行,内有阙特勤之名和吾父之字样,可能为阙特勤之子所刻。

11、林俊雄、大泽孝《也可和硕特遗迹和阙利啜碑文》(148-157页)。遗址外围沟槽呈不明显的圆角东西长方形状。沟槽宽约5米,东西长约40米,南北长约30米。遗址内有5片石椁的石板散落。碑文位于沟槽东侧8米处,立于两片花岗岩方形石板构成的台座中央部分,宽面朝东。碑文高194厘米,宽60厘米,厚18厘米。石碑和沟槽之前有石人6体、石狮子3体、石羊2体、圆锥形石块2片。该遗迹碑文由B.Л.科特维奇发现于1912年。有波兰蒙古合作考察队的Tryjarski在1962年,蒙苏合作考察队的Voitov在1983年进行过考察。近年蒙古学者巴特图鲁噶进行考察,并刊出了彩色图版。11碑文是名号为küli čor的人物的纪念碑。据碑文内容,他此前曾获apa tarqan čïqan tonyuquq 之称号,后来曾出征北庭、大食、九姓铁勒、契丹、奚、葛逻禄等。由于碑文风化受损严重,学者们在关于相关内容的解释上存在差异。如,碑文中的 tonyuquq和汉籍记录的暾欲谷之关系,küli čor阙利啜只有一个还是2-3个等。由于碑文上并无突厥阿史那氏的公山羊印记,看得出该碑文主人虽然属于后突厥汗国,但不属于阿史那氏。

12、大泽孝《特斯碑文》(158-167页)。耿世民先生曾介绍该碑文是回鹘汗国第三代牟羽可汗纪功碑。大泽孝主张其应为第二代可汗默延啜纪功碑。该碑文现存蒙古科学院历史研究所,仅发现下半段。碑文原遗址位于库苏古尔省桑根达赉湖附近的特斯河源诺干陶鲁盖山丘附近。碑文由蒙苏历史文化合作调查组发现于1976年。当时,碑文下半段横埋于土中,上半段与龟趺等尚未被发现。碑石是略呈红色的花岗岩。按行文方向(自右向左),左端有立碑用的榫头。四面刻有鲁尼文,靠近榫头处有印记。鉴于西内乌苏碑南面刻有回鹘可汗家族印记,刻有印记的面可以视作南面。现存碑文高75厘米,西面和东面宽32/33厘米,北面和南面宽19.5/25.5厘米,底部榫头高约11厘米。以往学者多推定铭文共20行或21行。大泽依据南面第4行的最后一个单词并非结句用语,推定共22行。即宽面东面和西面各6行,窄面南面和北面各4行。现存碑文内容主要讲述回鹘汗国建国前史与第二代可汗默延啜时期的回鹘历史,部分内容可与默延啜的另外两个纪功碑希内乌苏碑和塔利亚特被相互佐证。关于碑文四面的释读顺序,学界尚未达成共识。

13、片山章雄《塔利亚特碑文》(168-176页)。漠北回鹘汗国第二代可汗默延啜的纪功碑,现存蒙古科学院历史研究所。碑文发现地位于后杭爱省塔利亚特苏木,杭爱山中的盆地状草原内,东距蒙古著名的旅游胜地大白湖(Tergen Tsagan Nuur)不远。碑文在1957年,由蒙古考古学者C.道尔吉苏仁发现。1969年,S.G.克里亚施托尔内发现碑座和残碑的一部分。1970年,蒙古考古学者N. 色尔欧德扎夫发现另两块残碑。遗址只出土有碑文和龟趺,并无其他历史遗物。遗址土丘半径18-19米,高约1.5米。龟趺出土地点是土堆中央偏东南,出土时碑石东面朝向东南。碑石接近白色的花岗岩,上窄下宽,三块残碑高约285厘米,顶部宽25厘米,厚20厘米,下部宽37厘米,厚27厘米。碑文东西面各9行,南北面各6行鲁尼文铭文。碑文约三分之二文字可以识别。先后有蒙古西内夫,苏联克里亚施托尔内,土耳其特肯,日本片山章雄,国内耿世民、张铁山等学者进行释读研究。不过,由于铭文损毁严重,且碑文中出现迄今尚无统一读法的原字,学者们对部分内容的释读和考证存在重大分歧。该碑文记录回鹘汗国建国历史,部分内容可与希内乌苏碑和特斯碑相互佐证。相关内容,有待加深研究。

14、森安孝夫《希内乌苏遗迹碑文》(177-195页)。漠北回鹘汗国第二代可汗默延啜的纪念碑文。位于布尔干省赛汗苏木毛高银希内乌苏地区,东西1.5-2公里、南北4-5公里大小的草原浅谷的中央部靠南处。碑石似为花岗岩,略呈红色,断为两截,四面刻有鲁尼文。碑石上半截高约115/121厘米,宽约44厘米,厚约30/40厘米,下半截高约244/249.5厘米,宽约45/50厘米,厚约26/50厘米。支撑碑身的基座,虽头部残缺,但龟背纹理和四足仍具原样,明显为一龟趺。石冢位于边长约50米、呈正方形状的低矮土围墙之内。围墙内侧有浅围沟,南侧似曾有门,围墙、围沟呈不连续状。围墙和石冢原高度应比现高度更高。石冢上堆积的石块距地表高度1-1.5米,中央部分有深达1.9米的盗墓洞。石冢不在方形土围墙内正中央,而是靠近南侧门址。石碑和龟趺则位于石冢与土围墙之间,靠近东北方。碑文由芬兰“芬兰—乌戈尔协会”派遣的调查队在1909年发现。调查队队长兰斯铁在1913年发表了碑文照片、录文及德文译文,当时业已达到很高的研究水准12。之后,奥尔昆(H. N. Orkun)、王静如、马洛夫(S. E. Malov)、艾依达热夫(G. Аidаrоv)等陆续发表了现代土耳其文、中文、俄文的全文译文。森安孝夫在1999年给出录文后,2009年依据在大阪大学古代突厥语讲读课上的最新释读,刊出了修订版。13白玉冬给出了该修订版的中文修正版。14在希内乌苏碑文的行数构成问题上,关于其东面(12行)、南面(12行)、西面(9行),以及位于东面和南面、南面和西面(各2行)之间的附属文上,学者们观点一致。不过,关于其北面,森安孝夫等在2009年的成果中主张并非其他学者所言12行,而应该是13行。阿不都热西提对此提出了质疑。15总体而言,该碑文能够判读的部分仅占碑文整体的大约一半,但碑文所含信息仍很可观。特别是若将其与塔里亚特碑和特斯碑进行互补对照,有望有新的发现。

15、林俊雄、白石典之、松田孝一《白八里遗迹》(196-198页)。即《新唐书•地理志》记录的的回鹘在色楞格河畔建造的富贵城。据介绍,该城并非以往认为的只一座城池,而是由三座小城构成。第1城东壁长231米,西壁长234米,南壁长239米,北壁长235米,其中北壁有高达7米残壁。第2城东壁长145米,西壁长145米,南壁长135米,北壁长140米。第3城东壁长345米,西壁长318米,南壁长305米,北壁长322米。三座城池均利用唐朝技术,按唐尺建造。根据出土遗物判断,第2城和第3城明显是回鹘时期建造。第1城板墙建筑样式近似于回鹘哈喇巴喇噶逊遗址,但也仅接近于契丹的边防土城。可以认为,第1城是契丹对回鹘故城的改造利用,是蒙古高原最北端的契丹遗迹。该城还被记录于《元史》《元文类》《混一疆理历代国都之图》等,自回鹘经契丹直至元代,仍在使用。

16、林俊雄、森安孝夫《哈喇巴喇噶逊宫城和城市遗址》(199-208页)。位于后杭爱省浩屯图苏木鄂尔浑河西岸,哈拉和林市北约20公里处。19世纪末至20世纪50年代,先后有B.B.拉德洛夫、Д.A.克列缅茨、H.雅德林采夫、B.Л.科特维奇、С.B.吉谢列夫等人对哈喇巴喇噶逊遗址进行过实地考察。16除林俊雄和森安孝夫的调查报告外,文中还给出了上述学者考察日记的林俊雄日译文。古城静卧在鄂尔浑河与朱尔马台(济尔玛台,Zhurmatai / ǰirmatai)河之间,呈不规则南北走向。皇城北壁长424m,西壁长335m,南壁长413米,东壁长337m,四壁残存高度约7米。遗址南壁外约200处,散落着九姓回鹘可汗碑残片。顶部残片浮雕龙纹,高110cm,宽130cm。其右侧有一小残片,上有鲁尼文。距南壁20米左右,城内有高近20米的塔状物。二位认为是9世纪20年代,前来回鹘的Tamīm ibn Baḥr所介绍的回鹘可汗宫殿。西壁往外突出部分,应该是瓮城。遗址南壁和北壁外侧的8座塔状物,具体用途不详。近年,国内以内蒙古自治区文物考古研究所为核心对该城进行了考察。17

17、森安孝夫、吉田丰、片山章雄《哈喇巴喇噶逊碑文》(209-224页)。即以汉文、粟特文、鲁尼文镌刻的九姓回鹘可汗碑。依据对残存碑文构造等的分析,二位推定碑文构成如下。汉文面,纵书34行,包括正面左半部19行,左侧面14行(推定),正面和左侧面的连接面1行。粟特文面,纵书45行,包括正面右半部27行(推定),右侧面17行(推定),正面和右侧面的连接面1行(推定)。鲁尼文面,反面整面,最大限度约116行,横书。二位还给出了部分汉文、粟特文、鲁尼文残片的释读。值得一提的是,有别于拉德洛夫等前辈学者,森安孝夫释读出了鲁尼文中的nuγošak(听众,摩尼教普通信徒)、dinavaranč(摩尼教僧侣的女性化形式)、aftadan(拂多诞,摩尼教第2阶层高僧)。吉田丰关于粟特文面的释读,后来陆续得以补充发表。18森安孝夫复原得出的哈喇巴喇噶逊碑文汉文面录文,收入氏主编《丝绸之路与世界史》。19此外,森安孝夫与吉田丰关于哈喇巴喇噶逊碑文汉文面的研究成果,去年得以出版,其中附有吉田丰关于粟特文面的最新解读。20对研究回鹘摩尼教史而言,九姓回鹘可汗碑极具史料价值。

18、吉田丰、森安孝夫、片山章雄《赛部来碑文》(225-227页)。长80厘米,宽52厘米,厚60厘米。左右半部分别刻有鲁尼文、粟特文各7行,上有后人镌刻的山羊、马等图案,刻痕浅薄,难以识别。反面平整,可见经线痕迹,可能原本镌刻有汉文。如是,如参考哈喇巴喇噶逊碑文及其厚度,此碑汉文面是正面,且高度可能达到3米。粟特文面、鲁尼文面每行仅能识读零星文字,难以构成完整文句。粟特文中出现回鹘可汗家族姓氏药逻葛、大海、运水、准备等字样。鲁尼文中出现药逻葛、特勤(?)、纛官(?)、设(?)等。森安孝夫后来推测此碑是牟羽可汗为纪念协助唐朝镇压安史之乱所建。

19、松川节、松井太《岭北省右丞郎中总管收粮记》(245-251页)。碑文正面长244厘米(背面长234厘米),宽85厘米,厚27厘米。底部有插入龟趺或底座的榫头,但未见到龟趺或底座。正面刻有22行汉文,末尾有5行蒙古文。背面中央,距碑顶12-60厘米处,镌刻有行间距6厘米的4行蒙古文。自碑顶60厘米以下直到底部刻有汉文,惜磨损严重,左半部分尤甚。自碑顶120-180厘米的部分,刻有3行藏文六字真言。为六字真言所覆盖的汉字无法识别。松川节给出了正面5行蒙古文的译注,松井太给出了正面12行汉文面的译注。

20、宇野伸浩《释迦院遗迹》(252-253页)。与特尔根河平行,遗址南缘有一土堆,近旁有城门遗址,蒙古学者仁钦在1959年介绍的边长100米以上的四方城遗址已经荡然无存。包括城门遗址在内,共发现13个土丘和14方柱石与一个柱础。此遗址出土的释迦院碑文表明,这里是斡亦剌惕部属地。最高大的土堆B可推定为下嫁斡亦剌惕部的公主及其驸马的夏宫。

21、宇野伸浩、松川节、中村淳《释迦院碑记》(255-260页)。1955年,自库苏古尔省阿鲁布拉格苏木释迦院遗迹搬至乌兰巴托市内的蒙古国家博物馆,无龟趺。高145.5厘米,宽78厘米,厚10.5-17厘米。正面左侧3行蒙古文,右侧汉文12行,碑额推定是汉字“释迦院碑记”。据碑文,立碑者是驸马八立托与其妻子一悉基(或一悉台)。碑文中出现的“在堂公主”是指驸马八立托之母,嫁给斡亦剌惕首领的成吉思汗次女Čičegen,是出现于碑文中的蒙哥汗的舅母。以此判断,在立碑的1257年,成吉思汗次女Čičegen仍然在世。关于该碑文的历史背景,国内有陈得芝、白翠琴等学者的研究成果。

22、村岗伦、松田孝一《宣威军城址》(261-262页)。位于前杭爱省海尔汗多兰苏木,由三座小城构成。第1城呈长方形,南北壁长700米,东壁长770米,西壁长680米。第2城亦长方形,东壁长380米,西壁长460米,北壁长430米,南壁长450米。第3城呈正方形,四壁均长约700米。出土有忽必烈朝时期的宣威军碑,表明这里是元朝西北边防据点之一,是在蒙古境内发现的唯一驻守有汉人军团的遗址。

23、村岗伦《宣威军碑》(263-265页)。1958年,自宣威军城址搬入乌兰巴托市内的中央博物馆,现存蒙古国家博物馆。高91厘米,宽61/63.5/64厘米,厚13.5/17/16.5厘米。保存状态尚可。自右起20行汉文,每行20字,上部自右起有碑额“宣威军”。该碑文是防备昔里吉之乱(至元13年,1276)的宣威军城的建城纪念碑,建于至元15年(1278)。作者给出了碑文的录文和日文译注。关于此碑文,有罗依果(Igor de Rachewiltz)、堀江等人的研究成果。

24、中村淳、松川节、松井太《辉腾郭勒(Khuiten Gol)岩壁铭文》(266-268页)。位于达尔罕奥勒省达尔罕市东80公里的崖壁上。自地表207厘米处起,墨书9行八思巴文蒙古语,其下方有9行蒙古文。八思巴文第5-9行保存不佳,难以识别,蒙古文几乎能够完整释读。两种铭文均以元代典型的蒙古文公文格式“长生天气力里”开始。蒙古文铭文写于鸡年9月28日,其中出现天、地和使臣之字样。

25、松田孝一《哈剌窟勒汗(Kharkhul Khan)遗迹》(269-273页)。后杭爱省额尔德尼满达勒苏木境内的元代遗址。共由7个城址11处遗址、一处窖址、一块巨石和一处村落遗址构成,无文字纪念物发现。第1城西北壁长340米,东北壁长375米,东南壁长340米,西南壁长375米。四壁中央各一处城门。城内有砖路,4处土丘,近北侧有窖址。城址内散落有砖瓦、柱石、立石等。其余6个小城分布于主城第1城四周,面积略小,有砖瓦和绿釉瓦散落。由于无文献史料记录,此城具体情况不明。白石典之指出其城市设计依据宋尺。

26、松田孝一、宇野伸浩《沙赞浩特(Shaazan Khot)遗迹》(274-275页)。位于翁金河西岸500米的草原内。遗址北端,有东西两个城址。东侧城址北壁长66.7米,南壁长65.9米,东壁长86米。西侧城址南壁、北壁各61米,南北跨度60.5米。城址残壁不明显,高约数十厘米。东侧城址中央有一土丘,周边散落有瓦片和陶瓷品散片,但绿釉瓦和砖块很少。被称为Shaazan Khot,是因为发现有很多瓷器品散片。此遗址可能为窝阔台汗、蒙哥汗等设立于翁金河一带的冬宫。

27、松田孝一《查干板升(Tsagaan Bayshing)遗迹、朝克图皇太极碑文和岩壁铭文》(276-277页)。年代均属于17世纪。城址位于南北西三面被丘陵环绕,东临图拉河的草原上。西北壁长53.6米,东北壁长30.1米,东南壁长57.7米,西南壁长32.2米。散落有石臼等农具和龟石。城址南37米处有窖址。朝克图皇太极碑文位于查干板升遗址西254.44米的土丘上。碑石高229厘米,宽93厘米,厚25-26厘米,有台座。东面刻有46行藏文,西面刻有蒙古文23行,蒙古文上方是4行藏文。内容记录的是1617年六所寺院的建成。岩壁铭文距离查干板升约20公里,有“敬礼孺童相妙吉祥”8个汉字和敬拜文殊师利之义的蒙古文铭文。

此外,松田孝一《蒙古时代遗迹遗物现状》(228-231页)对蒙元时代的遗址文物进行了归纳概述。松川节《哈剌和林关系碑文所在状况》(232-233页)对哈剌和林相关碑文进行了简要介绍。松井太《哈剌和林关系碑文官职名、人名综合索引》(234-244页)给出了20方元代碑文在拉德洛夫《蒙古古代文物图录》和李文田《和林金石录》中的详细字词索引。衮勤苏仁(B.Ghunchinsuren)《胡格新图勒城址古代文化挖掘研究简况》(278-287页)对哈拉和林遗址和宣威军城址调查情况进行了介绍。

综上,《モンゴル国現存遺跡・碑文調査研究報告》是日本蒙古联合考察队历时三年在蒙古境内进行科研调查的研究报告文集,极具史料价值。虽然有部分碑刻的整理释读,尚有待加深研究,但本研究报告充分体现出日本学者严谨扎实的工作风格。值得一提的是,考察队克服多种困难,采集多份拓片,并将大部分拓片在网上进行了公开。此举对学术界贡献巨大。时过20余年,笔者的介绍姗姗来迟,未能详尽,权当评介。

本文为国家社科基金重大项目“北朝至隋唐民族碑志整理与研究——以胡语和境外汉语碑志为对象”(18ZDA177),中央高校基本科研业务费专项资助项目“胡语与境外汉语碑刻与唐代西北地区历史 (2019jbkytd001)” 阶段性成果。)

注释

1关于慧苏图鲁盖碑文的创建年代,魏义天主张是7世纪初。见É. de la Vaissière, “The Historical Context to the Khüis Tolgoi Inscription.” Journal Asiatique, vol. 306, no. 2, 2018, pp. 315-319.笔者以为是587年后不久,见白玉冬《东突厥汗国佛教集团的拓跋语——婆罗米文慧苏图鲁盖碑文研究》,《〈民族语文〉创刊40周年座谈会暨学术研讨会论文集》,中国社会科学院民族学与人类学研究所,2019年10月11-13日。

2 S. G. Kljaštornyj , V. A. Livšic , “The Sogdian Inscription of Bugut Revised.”Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, vol. 26, no.1, 1972, pp. 69-102.

3林梅村《布谷特所出粟特文突厥可汗纪功碑考》,《民族研究》1994年第2期,第66-70页。

4 A. Vovin, “A Sketch of the Earliest Mongolic Language: the Brāhmī Bugut and Khüis Tolgoi

Inscriptions.” International Journal of Eurasian Linguistics, vol.1, 2019, pp. 188-190.

5 Yoshida Yutaka, “Sogdian version of the Bugut Inscription Revisited.” Journal Asiatique, vol. 307, no.1, 2019, pp. 97-108;中译文见王丁译《布谷特碑粟特语部分再考》,《中山大学学报》2020年第2期,第105-115页。

6 D. Maue,“Signs and Sounds.” Journal Asiatique, vol. 306, no. 2, 2018, pp. 291-301; A. Vovin, “An Interpretation of the Khüis Tolgoi Inscription.” Journal Asiatique, vol. 306, no. 2, 2018, pp. 303-313.

7 白玉冬《东突厥汗国的拓拔语佛教集团—婆罗米文慧苏图鲁盖碑文研究》,待刊稿。

8 Takashi ōSAWA, “Revisiting the Ongi Inscription of Mongolia from the Second Turkic Qaγannate on the basis of Rubbings by G. j. Ramstedt.” Journal de la Societe Finno-Ougrienne, vo. 93, 2011, pp. 147-203.

9 Ts. Battulga, Moğolistan'da Türk Ayak İzleri,Ulaanbaatar, 2016.

10 石見清裕、森安孝夫《大唐安西阿史夫人壁記の再読と歴史学的考察》,《内陸アジア言語の研究》第13辑,1998 年,第 93–110页。

11 Ts. Battulga, Moğolistan'da Türk Ayak İzleri.

12 G. J. Ramstedt, “Zwei uigurische Runeninschriften in der Nord-Mongolei.” Journal de la Société Finno-Ougrienne, vol.30, no. 3, 1913, 63 p. +3 pls.

13 森安孝夫等《シネウス碑文訳注》,《内陸アジア言語の研究》第24辑,2009年,第1-92页。

14 白玉冬《希内乌苏碑译注》,《西域文史》第7辑,2013年,第77-122页。

15 Abdurishid Yakup, “‘Lacuna filling ’in Old Turkic Runiform Inscriptions and Old Uyghur Texts.”in. Irina NEVSKAYA and Marcel ERDAL (eds.), Interpreting the Turkic Runiform Sources and the Position of the Altai Corpus, Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2015, pp. 206-214.

16 林俊雄翻译的这些考察日记的日文版,集中收集在林俊雄、森安孝夫《カラ=バルガスン宮城と都市遺址》,森安孝夫、敖其尔编《モンゴル国現存遺跡・碑文調査研究報告》,第200-208页。

17 塔拉、恩和图布信主编《蒙古国古代游牧民族文化遗存考古调查报告(2005-2006年)》,文物出版社,2008年,第208-215页。

18 Y. Yoshida, “The Karabalgasun Inscription and the Khotanese documents”. D. Durkin-Meisterernst, Ch. Reck and D. Weber(eds.), Literarische Stoffe und ihre Gestaltung in mitteliranischer Zeit : Kolloquium anlässlich des 70. Geburtstagesvon Werner Sundermann. Wiesbaden, 2009, pp. 351-364; “Some New Readings in the Sogdian Version of Karabalgasun Inscription.” From Otuken to Istanbul. 1290 years of Turkish(720-2010), Istanbul, 2011, pp.77-86.

19 森安孝夫主编《シルクロードと世界史》,大阪大学21世纪COEプログラム<インターフェイスの人文学>,(2002、2003年度报告书),丰中,2003年

20 森安孝夫、吉田丰《カラバルガスン碑文漢文版の新校訂と訳注》,《内陸アジア言語の研究》第34辑,2019年,第1-60页。

图片编者按,本文原载于中国考古学会丝绸之路考古专业委员会、宁夏文物考古研究所、西北大学文化遗产学院编,罗丰主编《丝绸之路考古》第4辑,科学出版社,2020年,第206-215页。引用请据原文。