宁夏旧石器考古调查报告

高星1,裴树文1,王惠民2,钟侃2

(1.中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,北京100044;2,宁夏文物考古研究所,银川 750001)

收稿日期:2004-09-06; 定稿日期:2004-10-08

基金项目:科技部重大基础研究项目前期专项—中国晚更新世人类起源与环境因素(2001CCA01700)项目资助。

作者简介:高星(1962-),男,博士,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员,主要从事旧石器时代考古学研究。

摘要:2002年4—5月在宁夏开展的考古调查共发现旧石器时代地点30余处。2003年4月再次调查并对上年发现地点进行复查,确定了灵武地区水洞沟、施家窑、张家窑和固原地区彭阳县岭儿村4处地点群,采集石制品300余件,动物化石20余件,大部分来自地层断面上。石制品个体多较小,类型多样。从地层和石制品特征判断,新地点多属旧石器时代晚期,与水洞沟文化时代相当;少许材料发现自早于水洞沟工业的层位。此项调查扩大了宁夏旧石器时代遗存的分布区,对探讨水洞沟文化的分布范围、渊源和旧石器时代晚期东西方人类迁徙和文化交流提供了重要线索。

关键词:石制品;调查;旧石器时代;水洞沟;宁夏

中图法分类号:K871.11

文献标识码:A

文章编号:1000-3193(2004)04-0307-19

1 引言

宁夏是中国旧石器时代考古的起源地之一。1923年法国古生物学家德日进(Teilhardde Chardin)和桑志华(E.Licent)在内蒙古和宁夏地区进行古生物和考古调查时,于灵武县水洞沟发现了旧石器时代遗址,编号了5处地点,并对第1地点进行了首次发掘[1]。1960、1963和1980年该地点又经过三次发掘,出土了丰富的史前文化遗存和动物化石[2—4]。水洞沟遗址自发现伊始其独特的文化内涵便引起中外学者的广泛关注,法国学者依据该遗址出土的莫斯特尖状器(包括一些石器体现出莫斯特修理技术)、石叶和端刮器等类型将其石器工业发展阶段定位在发达的莫斯特文化和发展中的奥瑞那文化之间[5]。其后,中西方学者对该遗址多有讨论,使其成为晚更新世东西方人群迁徙和文化交流、中国北方旧石器时代晚期文化类型划分和石叶工业来源等学术问题讨论的热点。

长期以来,水洞沟是宁夏境内唯一的一处旧石器时代遗址,而水洞沟文化遗存的分布范围也局限于很小的地域内,这成为研究独具特色的水洞沟文化的渊源和“水洞沟人”的迁徙路线与活动范围的瓶颈,对概括水洞沟文化的特性和解析其成因形成阻碍。2002年初,科技部重大基础研究前期专项——“中国晚更新世人类起源与环境因素”启动,水洞沟遗址及其所在的宁夏地区成为项目工作目标之一。为此,该项目负责人高星与宁夏文物考古研究所所长罗丰达成合作意向,并于该年4—5月组成旧石器考古联合调查队,在宁夏境内开展了为期一个月的野外调查,在30多处地点发现旧石器时代文化遗物。2003年4月中下旬,双方再次组成考察队进行调查,对新发现的地点逐一进行核实,确认了位于灵武市水洞沟、张家窑、施家窑和固原市彭阳县岭儿村4处旧石器时代地点集中区域内的19个地点,采集石制品300多件,动物化石20余件。本文即是对上述两个年度调查结果的初步报告。

2 调查过程与技术路线

本次田野调查的前期策划始于对宁夏地区1∶50000地形图的判读,寻找适于古人类生存并具备第四纪埋藏条件的河流阶地、谷地、山丘和洞穴;结合详细行政区划图和以往哺乳动物化石线索,考察队确定了灵武地区黄河干流—支流阶地(重点为边沟沿岸)、富有黄土地层的彭阳地区、有过细石器线索的中卫地区作为调查路线。前期调查工作采取地质勘探的“之”字型路线策略,重点考察地形平缓、第四系分布集中、河流发育的地段。走访地方文物管理部门和询问当地群众常可获取有用的线索;对因自然或人工因素形成的第四系露头进行近距离勘查是此类调查的有效途径;一旦在低处地表发现文化遗物,即向高处有地层的部位寻找,必要的时候进行小规模的试掘,力求找到石制品或化石的原生层位;发现有价值的地点或线索即用全球卫星定位系统(GPS)进行定位和坐标标注,对地理位置、地貌特征、地层情况和标本进行记录和描述,建立文字和图像档案。后期考察时集中了更多的专家、学者,对新发现的地点进行逐一核实和研讨;对个别地点进行小规模试掘;对各地点文化层和文化遗物的原生性进行判断以评估考古和科研价值,确定未来的工作重点;对重要地点进行地层剖面详细测绘和描述。

由于后期调查期间正逢“非典”疫情爆发,中卫之行被迫取消,引为憾事。

3 区域地貌与地质概况

宁夏地处我国地貌三大阶梯中一、二级阶梯转折过渡地带,境内有贺兰山地、银川平原、灵盐台地、宁中山地与山间平原、宁南黄土丘陵和六盘山地共六大地貌单元。总体呈现南高北低、山地迭起、平原错落的格局。地形以丘陵、平原、山地和沙地为主。地形和地貌特征对境内气候和河流发育有着重要影响。本区河流均属黄河水系,主要有黄河、清水河、苦水河及泾河、茹水河、葫芦河上游等。宁夏第四系的分布占全区面积的80%以上,主要分布在银川平原及中南部山地和丘陵的河流两岸。

早白垩纪至古新世,宁夏全区隆起遭受剥蚀;始新世初,产生新生代断陷盆地,形成山麓、河流相沉积。始新世末宁夏受喜马拉雅运动的影响,地壳抬升,发生沉积间断。渐新世时,银川、中卫—同心、分守岭—渠口、兴仁—海原等断陷盆地继续下沉,在干旱炎热气候条件下形成红土沉积。渐新世末地壳抬升,开始剥蚀,发生短暂沉积间断。中新世初盆地下陷,在半干旱气候条件下形成河湖夹河流相的泥岩、砂岩和砾岩。第三纪末期该地区发生了较强烈的构造运动,造成第三系和第四系之间的不整合接触关系,下更新统的砾岩或砾石层不整合在上新统含三趾马的红层之上,这一不整合关系在宁夏南部黄土丘陵河谷地区普遍存在[6]。

第四系分布集中地区银川盆地在上渐新世是一个巨大干旱盆地的一部分,堆积了巨厚的夹薄层石膏的紫红色、棕红色粘土。渐新世末,地壳轻微抬升,湖泊消失,进入长期稳定,为地面被准平原化的时期。水洞沟遗址所处的灵武东山的东侧带共发育5级阶地,除第Ⅰ级阶地外,均属渐新世红土为基座的基座阶地。在上新世,构造运动趋于活跃,银川盆地开始形成,初期的黄河已延伸至本区,以前的准平原地面遭到切割,形成第Ⅴ—Ⅳ级阶地。此时,水洞沟一带轻微下沉并形成盆地,但盆地与黄河相通。进入第四纪,本区地壳有两次间歇性抬升过程,形成第Ⅲ—Ⅱ级阶地,分别为早更新世和中更新世的产物。晚更新世在黄河两侧形成以黄土状粉砂为主的第Ⅰ级阶地。晚更新世末期至全新世初期,壳轻微抬升:当黄河下切形成第Ⅰ级阶地时,水洞沟一带下切较为滞后,出现多个小湖。中全新世末黄河的下切作用溯源延伸至水洞沟盆地,小湖被切穿,湖泊沉积发生侵蚀,形成今日之地貌特征[7]。

宁夏断陷盆地区的第四系沉积可划分为下更新统银川组、中更新统贺兰组、上更新统下部萨拉乌苏组、上更新统上部水洞沟组和全新统下部灵武组等地层单元[8]。其中晚更新世发育明显的马兰期粉砂堆积,厚度为3—8m,在银川盆地、中卫和南部黄土丘陵地区较为明显。由于风的剥蚀和搬运作用,局部地区马兰期堆积上部的全新统地层已不存在。河流的侵蚀使地层堆积呈现黄土塬和黄土墚等地貌单元。本区第四系沉积序列顶部为全新统砂砾层、细砂和粉砂—马兰期粉砂,中部为中更新世粉砂、细砂和粉砂质亚粘土,下部为更新世早期的砾石层。

4 新发现旧石器地点概要

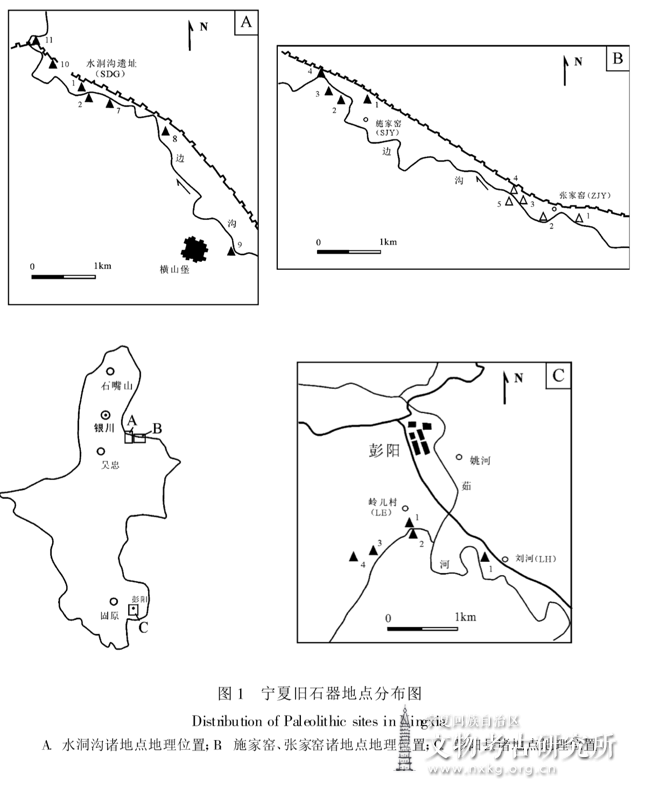

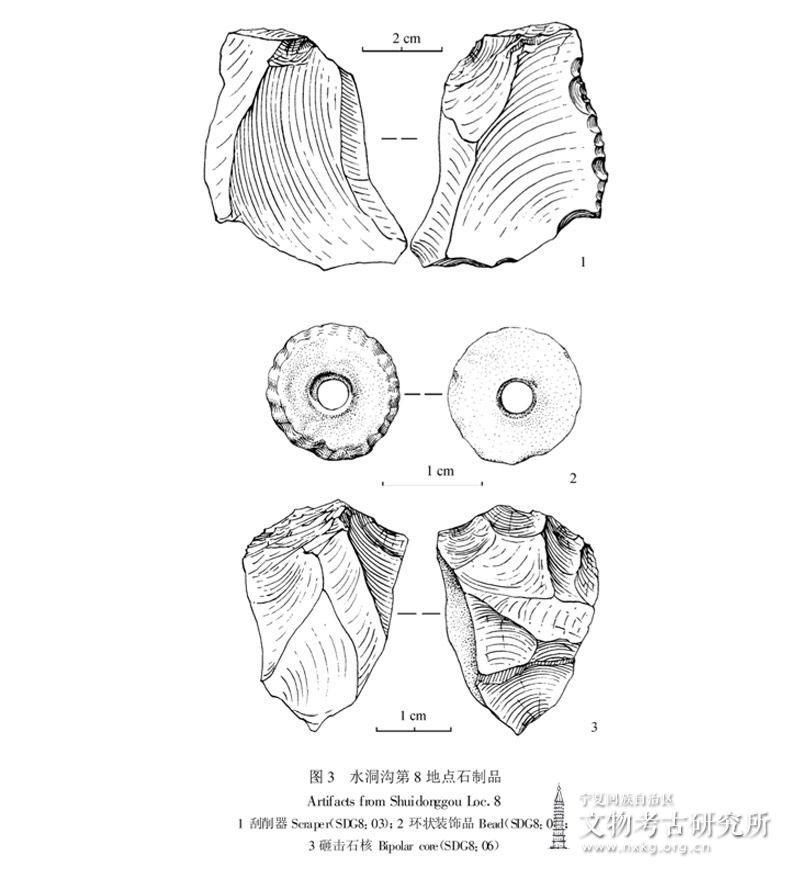

本次调查在位于灵武市边沟流域的水洞沟、施家窑和张家窑发现14处地点,在宁夏南部固原市彭阳县的岭儿村和刘河发现5处地点(图1,表1)。

4.1灵武边沟流域诸地点

边沟地区的调查工作从水洞沟1号地点出发,沿边沟(一条季节性小河)逆流而上,重点对Ⅰ级阶地进行详细勘查。前期发现旧石器地点20余处,后经进一步核实确定了位于水洞沟、施家窑、张家窑3处遗物集中分布区内共计14个地点。

4.1.1水洞沟新地点

水洞沟7号地点(SDG7):

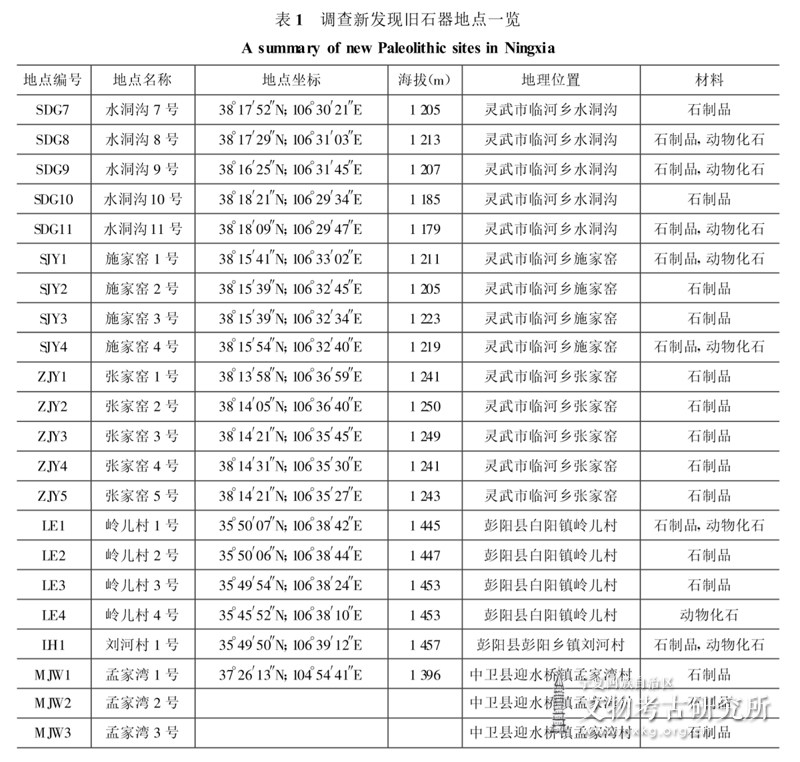

位于水洞沟1号地点110°方向约300m处的边沟左岸,2002年5月4日发现,2003年4月15日复查确认。该地点地层主要为土黄色粘质粉砂,厚度约11m,地层剖面由上到下为(图2):

1.灰黄色黄土状粉砂,柱状节理发育,厚1.0m;

2.黄灰色粉砂,局部发育交错层理,厚3.0m;

3.灰色粉细砂土,下部发育水平层理,厚1.5m;

4.黄灰色粘土质粉砂层,局部发育钙质小结核,直径<1cm;层内分布黄色铁质粉砂条带。含石制品,厚约2.0m;

5.土灰色粉砂质粘土,局部胶结坚硬,含石制品和动物化石碎片,厚1.5m;

6.砂砾层,局部砾石叠瓦状排列,砾石磨圆度为次棱角状—次圆状,粒径2—15cm不等;

泥沙质充填,砾石成分以红色石英砂岩、石英岩、白云岩和燧石为主,属河流相底砾层,厚2—4m;

7.红色粘土(渐新统),未见底(>3m)。

调查时在第4层剖面上发现多件石制品出露,为保留遗址的原始信息考察队只采集5件,类型包括石片1件,断片2件,断块2件;另在第5层发现1件石核。

SDG7:01:近端断片,原料为灰白色石英砂岩,宽×厚为43mm×32mm,重93g,石片角123°。素台面,台面宽×厚为20mm×9mm,打击点明显,半锥体散。背面至少有8个片疤,打击方向为向下和向左,无自然石皮。

SDG7:02:盘状石核,原型为砾石,原料为深灰色白云岩,长×宽×厚为85mm×72mm×54mm,重353g,台面角范围为81°—103°,两个剥片面上的片疤不少于22片,片疤间呈叠压关系。两个剥片面利用不均匀,石核通体保留35%左右的石皮,尚有进一步剥片的余地。

水洞沟8号地点(SDG8):

位于水洞沟1号地点120°方向约2km处的边沟右岸,2002年5月4日发现,2003年4月20日复查并确认。该地点地层堆积主要是土黄色粉砂,出露厚度约6m,地层剖面由上到下为(图2):

1.土黄色粉砂,距地表40cm处发现石制品,厚4.5m;

2.黄色砂质粉砂层,厚0.2m;

3.土黄色粉砂,未见底(>1.5m)。

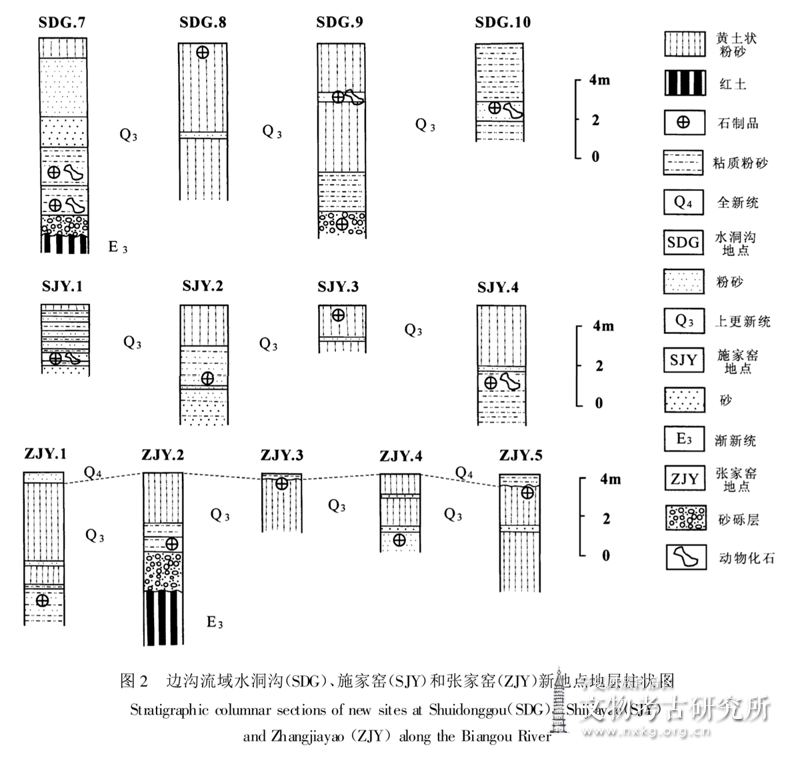

该地点地层上部遭受剥蚀,全新世沉积仅局部保留,地表以下40cm即为文化层,2002年调查时采集石制品14件,包括刮削器1件,石叶1件,石片11件,断块1件;2003年复查时在文化层采集石制品29件,环状装饰品1件.石制品包括石核4件,石片14件,断片6件,刮削器3件,砸击石核2件。

SDG8:01:单台面石核,原型为灰白色白云岩砾石,长×宽×厚为75mm×48mm×48mm,重229g。台面为岩石节理面,台面角范围为75°—88°。在一个台面上运用锤击法在台面四周向一个方向剥片,有不少于25个片疤,通体保留约25%的石皮。

SDG8:02:石片,灰色白云岩原料,远端自然尖灭,长×宽×厚为42mm×53mm×13mm,重25g,石片角104°。三角形素台面,台面宽×厚为31mm×11mm,打击点明显,半锥体显凸,无放射线和同心波;石片背面全为石片疤,共8个,片疤由上下两个方向锤击产生。

SDG8:03:单边刃刮削器,褐灰色石英砂岩原料,毛坯为石片;长×宽×厚为13mm×57mm×16mm,重31g。刃口长34mm,刃角68°;在石片的左侧采用锤击法正向修整成刃,修整深度4mm,单层鱼鳞状修疤,修疤呈连续排列(图3:1)。

SDG8:04:环状装饰品,素材为橙黄色鸵鸟蛋皮,呈圆形,外环直径12mm,内孔直径2mm,厚度2mm,重<0.1g。在外环面上可看到呈叠压排列的修整痕迹,表明制坯时向一个方向压制,尚未进行磨光处理;内孔小、圆而规则,系钻而产生(图3:2)。从外廓具有明显的压制制坏疤痕判断,该装饰品应是一枚尚未完成加工的初级产品,但小巧、规范、对称,在中国旧石器考古材料中为首次发现。

SDG8:05:砸击石核,原料为褐色燧石,长×宽×厚为17mm×13mm×19mm,重2g。在两端可见砸击痕迹,有多个片疤,通体无自然石皮。

SDG8:06:砸击石核,原料为灰色燧石结核,长×宽×厚为28mm×22mm×12mm,重7g。

仅在一端可见砸击痕迹,有多个片疤,通体保留约10%石皮(图3:3)。

水洞沟9号地点(SDG9):

该地点位于边沟左岸,2002年5月3日发现,2003年4月20复查并确认。地层主要以粉砂为主,下伏砾石层,厚度约10m,地层剖面由上到下为(图2):

1.土黄色粉砂,发育柱状节理,厚2.5m;

2.土黄色砂质粉砂层,成层性好,含石制品和动物化石,厚0.5m;

3.土黄色粉砂,无遗物发现,厚3.5m;

4.灰白色—灰黄色粉砂质粘土层,局部含小砾石,层内发育水平层理和波状层理,应为牛轭湖或湖相沉积,厚2m;

5.砂砾层,粒径2—20cm不等,分选差,磨圆度为次棱角—次圆状,在该砾石层内发现1件石制品。未见底(1.5m)。

2002年调查时发现犀牛上颌骨碎块及牙齿碎片3件,猛犸象掌骨碎块5件,鸵鸟蛋皮碎片3件,此外还发现1件石片断片和1件刮削器。

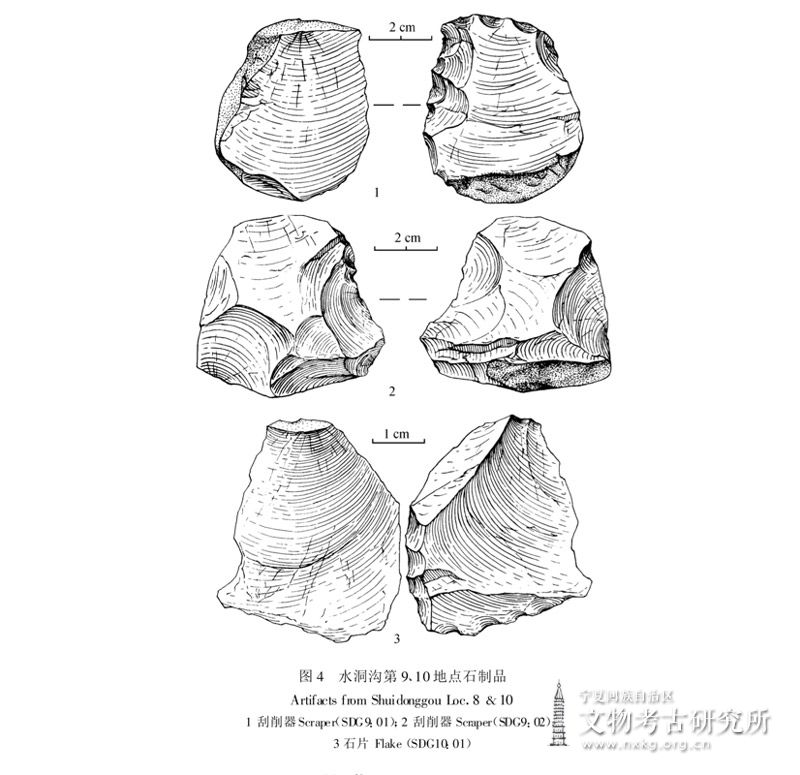

SDG9:01:单刃刮削器,白色石英岩原料,毛坯为石片;长×宽×厚为47mm×61mm×19mm,重64g;刃缘长33mm,刃角78°,在毛坯右侧正向修整成刃,修疤深度14mm,修疤两层,叠压排列,最大修疤长×宽为11mm×9mm(图4:1)。

SDG9:02:单刃刮削器,2003年复查时在第5层砾石层内发现。红色石英砂岩原料,毛坯为盘状石核;长×宽×厚为60mm×60mm×30mm,重110g:刃缘长46mm,刃角77°,在毛坯一侧单向修整成刃,修疤深度14mm,单层修疤,连续排列,最大修疤为12mm×11mm(图4:2)。

水洞沟10号地点(SDG10):

该地点东距水洞沟1号地点328°方向约500m,2002年5月5日调查时发现,2003年4月15日复查并确认。地层剖面由上到下为(图2):

1.土黄色粘质粉砂层,发育水平层理、交错层理,厚3m;

2.灰黄色粘质粉砂层,含棕红色细砂透镜体,局部具有水平层理。含石制品、动物骨骼碎片和鸵鸟蛋碎片,厚0.5—1m;

3.土黄—土灰色粉砂质粘土层,发育槽状交错层理,未见底。

在该地点地表采集到哺乳动物桡骨近端碎块3件,鸵鸟蛋皮碎片30余件,烧骨1件;采集石制品19件,包括石核2件,石片10件,断片5件,雕刻器1件,细石核1件。在地层中取得3件石制品,类型包括1件石片,1近断块和1件碎屑。

SDG1:01:石片,褐红色石英砂岩原料,远端呈内卷状态;长×宽×厚为40mm×38mm×10mm,重14g,石片角112°。菱形自然台面,宽×厚为13mm×5mm;打击点明显,半锥体发散,无放射线和同心波(图4:3)。

4.1.2施家窑地点施家窑1号地点(SJY1):地处边沟右岸,2002年5月3日发现,2003年4月20日复查并确认。地层由上到下为(图2):

1.灰黄色—土黄色黄土状粉砂,厚0.3m;

2.灰绿—灰白色粘土质粉砂,钙质胶结,坚硬,厚0.2m;

3.土黄色砂质粉砂,局部夹黄色砂质条带,厚0.3m;

4.灰绿—灰白色粉砂质粘土,厚0.2m;

5.土黄色砂质粉砂,厚0.4m;

6.灰绿—灰白色粉砂质粘土,厚0.2m;

7.土黄色砂质粉砂,厚0.4m;

8.灰绿—灰白色粉砂质粘土,厚0.2m;

9.土黄色砂质粉砂,底部出土石制品与动物化石,厚0.4m;

10.灰色粉砂质粘土,钙质胶结,局部成小结核,坚硬,厚0.2m;

11.土黄色粉砂质细砂,未见底。

调查时在剖面第9层发现哺乳动物化石3件,其中包括野驴(Equus hemionus)右上臼齿1枚,肱骨近端关节1件,牙齿碎片1件,此外还发现1件石核。

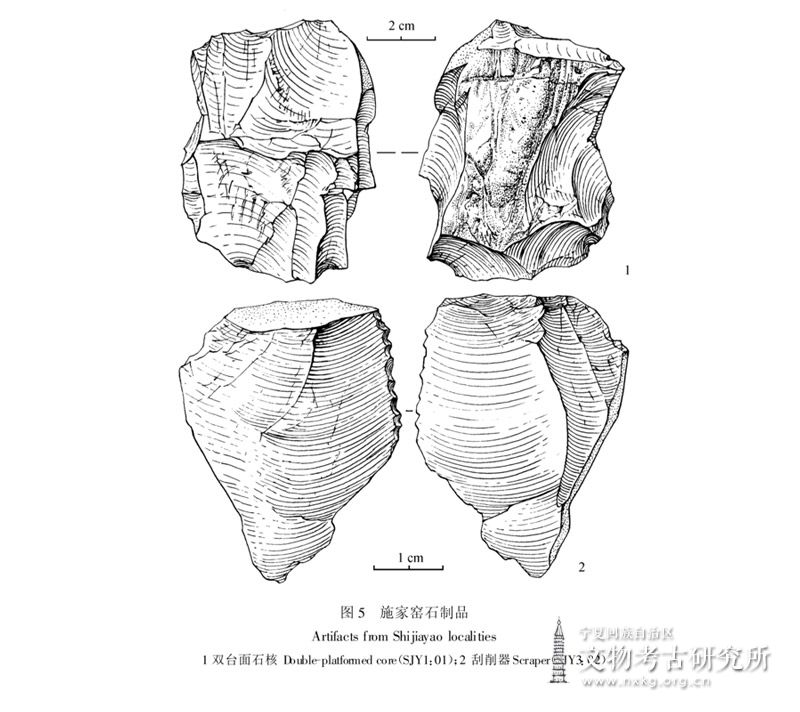

SJY1:01:双台面石核,原型为灰褐色白云岩砾石,四方形,长×宽×厚为77mm×57mm×36mm,重189g。在两个台面上运用锤击法在一个工作面上剥片,台面关系相对,台面角范围67°—88°;剥片面长×宽为77mm×47mm,有不少于23块片疤;石核通体自然面约占35%(图5:1)。

施家窑2号地点(SJY2):

地处边沟左岸,2003年5月2日发现,2003年4月20日复查并确认。地层厚度约6m,剖面由上到下为(图2):

1.土黄色黄土状粉砂,厚2m;

2.灰绿色粉砂质粘土(钙质胶结,坚硬)与灰黄色粉砂互层,底部含动物化石和石制品,厚2m;

3.土黄色粉砂质细砂,厚0.5m;

4.灰绿—灰白色钙质粉砂,胶结坚硬,呈条带状,厚0.1—0.2m;

5.土黄色粉砂质细砂夹绿色—灰白色粉砂质粘土(胶结坚硬),未见底(>1.5m)。

调查时在该地点剖面第2层中发现动物化石碎屑,在剖面下采集部分脱层石制品。

施家窑3号地点(SJY3):

地处边沟左岸,2002年5月3日调查发现,2003年4月20日复查并确认。地层为土黄色黄土状粉砂。柱状节理发育(图2),石制品丰富,出自距地表10—60cm范围内。考察队员在距地表30cm左右的地层中试掘出石制品9件,包括1件石核,4件石片,2件断片,1件刮削器和1件雕刻器。

SJY3:01:多台面石核,原型为灰黑色白云岩结核,长×宽×厚为47mm×42mm×39mm,重80g,石核台面角范围为62°—94°。于4个台面上在3个工作面上剥片,片疤不少于20个,通体保留近35%的石皮,尚有一定剥片空间。

SJY3:02:单刃刮削器,灰白色白云岩原料,毛坯为三角形石片;长×宽×厚为29mm×41mm×10mm,重12g;刃缘长21mm,刃角59°。在毛坯右侧反向修整,修疤单层,深度2mm,连续排列,最大修疤为3mm×2mm(图5:2)。

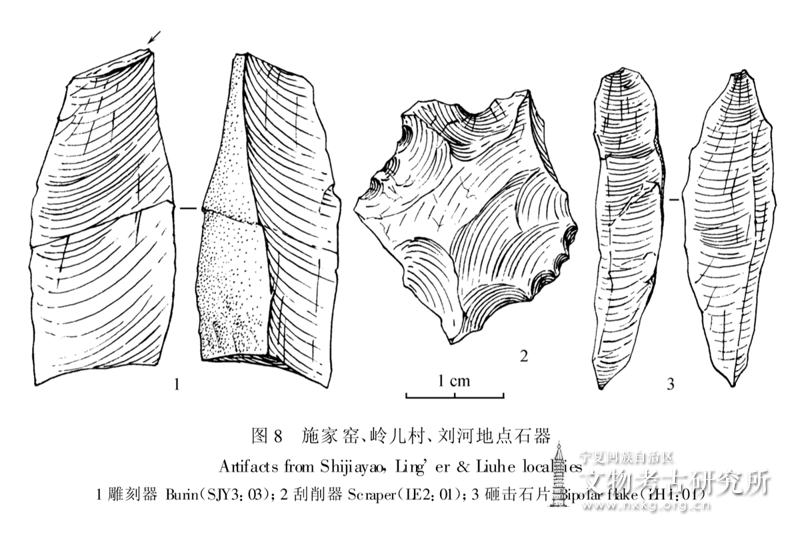

SJY3:03:雕刻器,灰色白云岩原料,毛坯为石叶;长×宽×厚为32mm×15mm×5mm,重3g;刃缘长9mm。由锤击法在石叶远端向一侧打击而成(图8:1)。

施家窑4号地点(SJY4):

地处边沟右岸,120°方向距横山堡约4.5km,北距长城约80m。2002年5月3日发现,2003年4月20日复查并确认。地层厚度约6m,由上到下为(图2):

1.土黄色黄土状粉砂,厚2.5m;

2.土灰色粉砂,厚0.2m;

3.土灰色粉砂质粘土,胶结疏松。距本层顶部约40cm深处出现灰色条带和小砾石;下部局部夹红色条带,水平层理和斜层理发育,未见底(>3m)。

调查时在剖面下采集到少量石制品和动物化石,初步判断出自第3层上部。

4.1.3张家窑地点张家窑1号地点(ZJY1):

地处张家窑村小学南50m处边沟右岸,200年5月2日发现,2003年4月19日复查并确认。该地点地层厚度约6m,主要沉积为黄土状粉砂,地层剖面由上到下为(图2):

1.灰色—土灰色粉砂层(全新统),厚0.5m;

2.土黄色黄土状粉砂,柱状节理发育,厚4m;

3.土灰色—黄灰色粘质粉砂,较疏松,厚0.1m;

4.土灰色黄土状粉砂,厚1m;

5.土灰色—黄灰色粉砂质粘土,胶结疏松,局部成层状,厚0.15m;

6.土黄色—黄灰色粘质粉砂与灰色粘土互层,局部夹含砾细砂层,胶结坚硬。粘土层中出现石制品。未见底(>1m)。

调查时在剖面第6层发现1件石片,另外在地表上和剖面下发现若干石制品。

ZJY1:01:石片,出自地层,灰白色石英砂岩原料,形态呈梯形,远端崩断;长×宽×厚为54mm×44mm×21mm,重63g,石片角110°。自然台面,三角形,宽×厚为21mm×11mm;打击点不明显,半锥体发散,无放射线和同心波。石片背面保留约15%自然石皮,有不少于8块石片疤,方向来自上、左和右侧。

张家窑2号地点(ZJY2):

位于边沟右岸,2002年5月2日发现,2003年4月19日复查并确认.地层厚度约9m,地层剖面由上到下为(图2):

1.土黄色黄土状粉砂,柱状节理发育,厚2.5m:

2.土黄色粘质粉砂,层内发育水平层理和交错层理,厚0.7m;

3.土灰色粉砂质粘土,局部夹粉砂质细砂条带。厚0.3m;

4.土黄色黄土状粉砂,厚1.5m;

5.灰黄色粉砂质粘,厚0.5m;

6.砾石、砂砾石层,局部发育交错、平行层理。与下伏地层不整合接触,厚1.5—3m;

7.红色—土红色粘土(渐新统),未见底(>1.5m)。

采集到1件刮削器,脱层。从地层序列和与其他地点比较判断,应出自第3层。

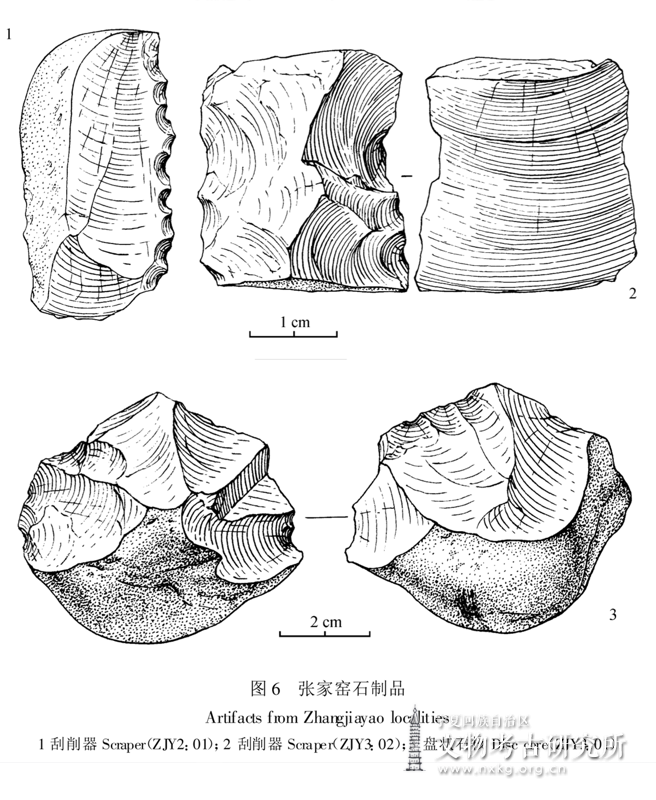

ZJY2:01:单刃刮削器,橙红色石英砂岩原料,毛坯为长条形石片;长×宽×厚为19mm×33mm×8mm,重6g;刃缘长28mm,刃角67°。在毛坯左侧正向修整成刃,修疤深度3mm,单层修疤,连续排列,最大修疤为5mm×3mm。(图6:1)。

张家窑3号地点(ZJY3):

地处边沟右岸水库边,2002年5月2日调查发现,2003年4月19日复查并确认。该地点地层较薄,全新统土灰色粘质粉砂层(残留厚度0.1—0.15m)下即为文化层,岩性为土黄色黄土状粉砂(图2)。

石制品丰富,地表有多件出露;从地层不足1m2范围内试掘出4件石核(包括1件盘状石核),11件石片,4件断片和2件刮削器。

ZJY3:01:盘状石核,原型为橙红色石英砂岩砾石,长×宽×厚为59mm×53mm×35mm,重100g,两个台面,向两边剥片,台面角范围为76°—91°,两个剥片面共有不少于10片片疤,片疤间呈叠压关系。剥片不彻底,通体保留约45%的石皮(图6:3)。

ZJY3:02:单刃刮削器,橙红色石英砂岩原料,毛坯为四方形石片;长×宽×厚为25mm×28mm×11mm,重10g;刃缘长20mm,刃角68°。在毛坯右侧正向修整成刃,修疤深度8mm,修疤2层,呈叠压排列(图6:2)。

ZJY3:03:远端断片,原料为褐灰色石英砂岩,宽×厚为45mm×17mm,重59g。从保留的背面来看,至少有不少于3片石片疤,打击方向来自上、下两个方向,部分保留石皮。

张家窑4号地点(ZJY4):

地处边沟右岸水库坝口,2002年5月2日发现,2003年4月19日复查并确认。地层厚度约4m,由上到下为(图2):

1.土黄色黄土状粉砂,厚1m;

2.土黄色—土灰色粉砂质细砂层,胶结坚硬,局部含钙质小结核,厚0.1m;

3.土黄色黄土状粉砂,厚1.5m;

4.灰黄色细砂层,成层性好,局部夹粗砂条带,厚0.25m;

5.土黄—土灰色砂质粉砂层,胶结坚硬。顶部出土石制品,未见底(>1.2m)。

调查时在第5层剖面上采集石制品5件,包括1件石片和4件断片;在剖面周围采集脱层石制品4件,包括3件石核和1件刮削器。

张家窑5号地点(ZJY5):

地处边沟左岸水库边,2002年5月3日发现,2003年4月19日复查并确认。地层厚度约6m,由上到下为(图2):

1.土灰色粘土与土黄色互层,成层性好,厚0.5m;

2.土黄色黄土状粉砂,上部出石制品,厚2m;

3.土灰色粉砂质细砂,胶结坚硬,厚0.2m;

4.土黄色黄土状粉砂,未见底(>3m)。

调查时在剖面周围采集到石制品,推测亦来自第2层。

边沟流域上述新地点的地层大致由三部分组成,底部为砾石层,下部为灰绿色—灰黄色粉砂和粘土质粉砂,上部为黄土状粉砂,柱状节理发育。通过对不同地点的地层剖面和文化层对比,初步确定有两个文化层,上部层位处于黄土状堆积上部,水洞沟8、9号地点、施家窑3号地点、张家窑3、5号地点属于该文化层;下部层位处在黄土状粉砂堆积下伏粉砂、亚粘土层中,其中下部层位还发现有哺乳动物化石,水洞沟7号地点、施家窑1、4号地点、张家窑1、2、4号地点属于本文化层。此外,在水洞沟9号地点的底部砾石层中发现1件石制品,代表目前在该地区所发现旧石器地点的最低文化层位。水洞沟7号地点堆积厚,分层清楚,石制品丰富,文化层内伴生少量哺乳动物化石,下部为砾石层。从周围地貌和地层对比初步判断,该地点文化层层位要较水洞沟第1地点旧石器层位低,有较好的工作前景,对探讨水洞沟文化的分布和来源有重要意义,被列入未来的工作重点。

4.2固原市彭阳县诸地点

固原地区的调查主要集中于彭阳县城周围的茹河两岸。这里第四系地层较为发育,沉积厚度大,流水切割使地层露头易于寻找。此次调查发现了位于岭儿村和刘河村共5处地点(图1,表1)。

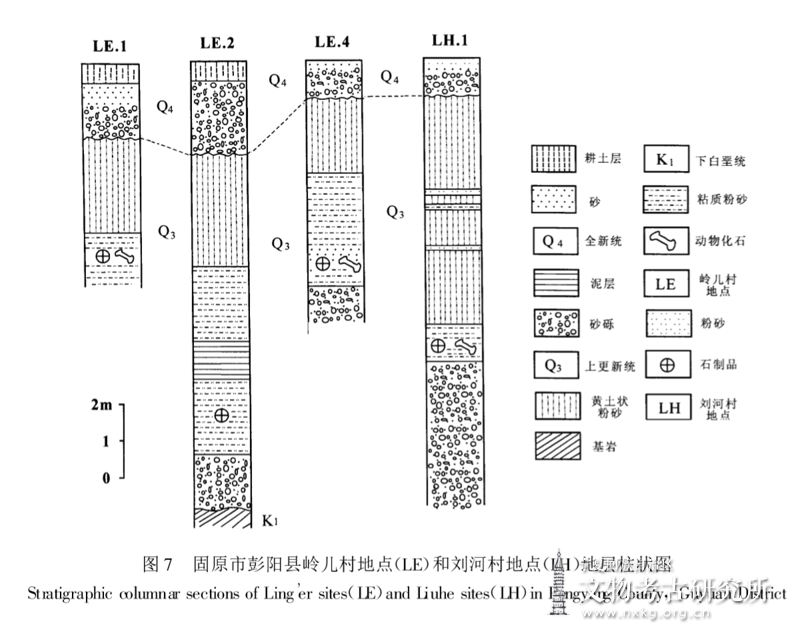

岭儿村1号地点(LE1):

地处彭阳县白阳镇姚河村岭儿村组,2002年5月28日发现,2003年4月17日复查并确认。地层厚度约6m,由上到下为(图7):

1.耕土层,厚0.5m;

2.灰白色含砾砂土层(全新世),底部砾石增多,水平层理发育。与下伏地层不整合接触,厚1.5m;

3.土黄色黄土状粉砂,上部成层性好,下部粒度均匀,无明显变化,柱状节理发育,厚2.5m;

4.黄灰色粉砂质粘土,局部夹灰色条带砂土层,成层性好,胶结坚硬,局部含炭屑、石制品和动物化石,未见底(>1.5m)。

在第4层发现的动物化石包括羚羊(Gazella sp.)右角1件(编号:LE1:01),哺乳类胸椎1件(编号:LE1:02),头骨碎片1件和肢骨碎块3件;石制品3件,为断块1件和断片2件。

岭儿村2号地点(LE2):

距岭儿村1号地点120°方向约100m,2002年5月28日发现,2003年4月17日复查并确认。地层厚度达13m,由上到下为(图7):

1.耕土层,厚0.5m;

2.灰白色含砾砂土(全新世),厚2m;

3.土黄色黄土状粉砂,柱状节理发育,厚3m;

4.黄灰色粉砂质粘土,胶结坚硬,局部夹黄色含砾细砂层,水平层理发育,厚2m:

5.土黄色粘土,胶结坚硬,厚1m:

6.土灰色—黄色含砾粉砂质粘土,局部呈锈红色,砂砾在局部密集。含石制品,采集5件,包括刮削器1件,断片3件和断块1件;此外还发现1件有刻划痕迹的骨制品。厚2m;

7.砂砾石层,厚1—4m;

8.灰色细砂岩与粉砂岩、(油)页岩互层,产状252°<52°,区域地层对比显示该套地层属下白垩统泾川组,未见底。

LE2:01:单刃刮削器,灰色石英砂岩原料,毛坯为不规则断片;长×宽×厚为24mm×22mm×8mm,重4g;刃缘长16mm,刃角75°。在毛坯右侧正向修整成刃,修疤深度3mm,单层,连续排列,最大修疤6mm×3mm(图8:2)。

LE2:02:骨制品,素材为一件哺乳动物管状骨;长×宽×厚为80mm×20mm×8mm,重9g。在管状骨外侧有4条刻画痕迹,长度7mm—13mm不等,平行排列。

岭儿村3号地点(LE3):

2002年5月28日调查时在地表采集部分石制品,2003年4月17日复查发现该地点地层受后期改造,非原生地层。根据周围地层、地貌特征观察,初步确认石制品出自灰白色含砾粉砂层中。

调查时采集到马属化石(Equus sp.)牙齿残块1枚,另有石制品21件,类型包括石核3件(其中2件为楔形石核),石片6件,残片3件,断块2件,雕刻器和刮削器各1件,此外还有砸击石片5件。

岭儿村4号地点(LE4):

2002年5月28日发现,2003年4月17日复查并确认。地层厚度约7m,由上到下为(图7):

1.(全新世)灰色砂砾石层,局部夹细砂质粉砂,厚1m;

2.土黄色黄土状粉砂,厚2m;

3.土黄色粉砂质粘土夹灰黑色细砂层,局部含灰烬,厚3m;

4.土黄色细砂与灰色含砾粉砂互层,未见底。

2002年曾在剖面周围采集到石制品,由剖面第4层含灰烬等特点推测出自第4层。

刘河村1号地点(LH1):

地处彭阳县彭阳乡刘河村,2002年5月28日调查时发现,2003年4月17日复查并确认。地层厚度达12m以上,由上到下为(图7):

1.(全新世)土灰色粉砂质细砂,根系发育,厚1m;

2.土灰色—土黄色砂质粉砂,柱状节理发育,局部发育水平层理,厚2.3m;

3.灰白—灰黑色粘质粉砂,较疏松,厚0.15m;

4.土黄色黄土状砂质粉砂,厚0.25m;

5.灰黑色粘质粉砂,胶结疏松,厚0.15m;

6.土黄色黄土状粉砂,柱状节理发育,厚1m;

7.土灰色砂质粉砂,疏松,厚0.15m;

8.土黄色黄土状粉砂,柱状节理发育,胶结坚硬,厚2.0m;

9.土灰色—土黄色含砾粘土质粉砂,向下粒度增大。含丰富动物化石和石制品,厚1m;

10.灰白色砂砾石层,砾石粒径2—10cm,以2—4cm居多,砾石成分以白云岩、硅质灰岩、石英砂岩为主。砂砾石层内局部发育平行层理。整套砾石层系河床相沉积,未见底(>4m—6m)。

在第9层地层内发现马属(Equussp.)下牙化石1枚,管状骨2件和9件石制品,包括石核2件,石片2件,残片3件,断块1件和砸击石片1件。

LH1:01:砸击石片,白色石英岩原料,长条形;长×宽×厚为32mm×9mm×6mm,重2g。两端均可见明显砸击痕迹(图8:3)。

LH1:02:盘状石核,原型为深灰色白云岩结核,长×宽×厚为40mm×32mm×22mm,重30g,在两个台面上向两边剥片面进行打片,台面角范围为77°—93°,两个剥片面共有不少于27片片疤,片疤间呈叠压关系,通体不见原生石皮,剥片利用率较高。

岭儿村和刘河诸地点地层沉积与边沟流域基本一致,只是顶部的全新世沉积较为发育。本区在顶部沉积中未发现文化遗物,仅在下部粘质粉砂层中发现文化遗存。文化层位于第Ⅰ级阶地灰色粉砂层内,有些地点石制品出露丰富。在该区域内共采集石制品60余件,主要有石核、石片、断块、尖状器、刮削器和雕刻器等,石制品原料为燧石、石英岩等。其中在岭儿村1号地点和刘河村1号地点还发现动物化石碎片,多数为牙齿和肢骨碎片。根据地理环境和采集到的遗物分析,昔日这里是一片水源充足、草木丛生、禽兽出没的山林沃野,生态环境良好,为人类提供了便利的生存条件。

此外调查队员于2002年5月12—17日在还在中卫县黄河沿岸支流开展了调查,在迎水桥镇的孟家湾村附近发现3处地点(表1),这些地点均分布于黄河沿岸的小支流两岸,石制品埋藏于灰绿色粉砂质粘土层中。由于该地区第四系较为发育,且小型河流切割明显,有进一步工作价值。

5 小结与讨论

5.1石制品一般特征

本次调查发现的石制品特点可做如下归纳:

1)石制品包括普通打制石器和零星的细石器。由于工作仅限于调查和采集,二者的关系尚未理清。

2)制作石器的原料取自文化层下的砾石层内,成分以石英砂岩、白云岩、燧石、石英岩、脉石英和玉髓为主;在水洞沟8号地点发现1件岩性为辉绿岩的石制品,其来源尚待进一步寻找。

3)剥片技术以锤击法为主,砸击法在若干地点被使用;有细石器的地点应使用了软锤、压制和间接技术等。

4)石制品以中型和小型者为主;石核多为中型,石片和石器则以小型居多。

5)石制品类型以石片为主,此外还有残片、石核、断块、碎屑和石器等,加工成器的比例较小。

6)石器毛坯多以片状者居多。

7)石器组合简单,主要是刮削器。

8)石器修理采用锤击法,且以正向加工为主。

5.2时代

从地层对比来看,此次发现新地点的文化层大多数应与“水洞沟文化层”时代相当或相近。水洞沟第1地点用钙结核和动物化石作样本采用铀系法和14C法共测出6个年代数据,变异范围很大:铀系法对“下文化层”样品测定的结果为34000±200BP和38000±200BP[9],14C方法对第4层至“上文化层”样品的测年结果在6070±70BP—26190±800BP间[10],显然在地层的更细划分和年代的进一步测定方面还有很多工作要做。本文第一作者与美国学者合作于2002年对与第1地点隔河相对的第2地点的火塘遗迹进行了较为系统的AMS测年,将该文化层的年代确定为距今29000—24000BP[11]。其后的工作表明水洞沟第2地点有多个文化层位[12],各个层位的确切年代数据及其与第1地点地层的对应关系仍不明确。因此对上述新地点层位的文化时代目前只能定位在晚更新世晚期和旧石器时代晚期,应在30000—10000BP之间。

此次在水洞沟7、9地点找到比“水洞沟文化层”更低的层位,其后在对第2地点的发掘中也发现多个低于“水洞沟文化层”的层位[12],表明该地区存在比水洞沟文化更古老的古人类遗存。但由于从上述层位中发现的材料很少,缺乏时代特征明确的标本,他们与水洞沟文化的渊源关系尚无法建立或证伪。另一方面,在水洞沟文化层中未出土真正的细石器,因而在几处新地点采集到的细石器遗存应代表比水洞沟文化更新的文化单元。

5.3意义与未来方向

本次调查结果扩大了宁夏旧石器文化遗存的分布范围,结束了宁夏旧石器考古局限于水洞沟单一遗址的局面,将古人类活动的足迹追溯到南部六盘山区茹水上游的彭阳县和西部贺兰山南麓的中卫县。这使宁夏的古人类研究资源不再贫瘠,该地区旧石器研究也揭开了新的篇章。

调查发现的地点层位至少代表三个时代,奠定了建立宁夏地区旧石器文化序列的基石,对探讨水洞沟文化的来龙去脉和古人类在该地区演化、迁徙和技术发展的过程提供了重要线索。

调查表明水洞沟文化在边沟流域具有更大的分布区域,诸遗址中文化遗物出露十分丰富。这些成为探讨水洞沟文化的创造者的生存活动空间、生存能力、对土地及原料资源的开发利用方式和推测史前人群大小的重要资料。边沟流域的新发现说明水洞沟遗址是一处范围广大、内涵丰富、科学研究价值重大的大型考古遗址,这为遗址的管理、保护规划和科研计划提供了更全面、更坚实的科学依据,也将增强文物管理、遗址保护和科研人员的责任感和使命感。

在水洞沟第8地点发现的精美的环状装饰品是水洞沟文化的一项新发现,是探讨当时人类生产力水平、审美能力和社会行为的重要材料,也显示出水洞沟遗址在科学材料方面的未知潜力。

当然调查工作取得的材料仍属凤毛麟角,且大多十分零碎;有的地点遗物出土层位不十分清楚,对其时代只能进行初步的判断。今后应根据这些线索寻找更多的材料和地点,尤其是地层清楚、遗物丰富的地点;对已发现的诸多地点应有选择地进行后续工作,包括试掘、地层观察、环境—沉积样品分析和年代测试;对重点遗址应进行系统发掘,获取全方位的、更翔实的资料。通过这些工作,宁夏的旧石器时代考古研究将具有更坚实和丰实的基础,为探讨古人类在中国北方乃至东北亚的演化过程和适应生存特点,探索东西方史前人类迁徙与交流的过程与方式,做出更大的贡献。

致谢:宁夏文物考古研究所、宁夏文物考古研究所固原工作站、固原博物馆和彭阳县文管所对此次调查给予了大力支持。参加调查工作的人员除本文作者外还有河北省阳原县考古技工王文全、王明堂、贾真岩、郭向云和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所刘武、黄慰文、吴秀杰等。动物化石由中科院古脊椎动物与古人类研究所同号文博士鉴定,石制品线图由李荣山先生绘制。作者特致谢意。

参考文献:

[1]Licent E,Teilhard de Chardin P.Le Paleolithique de la Chine[ J].L’Anthropologie,1925,35(4):201—234.

[2]贾兰坡,盖培,李炎贤,水洞沟旧石器时代遗址的新材料[J].脊椎动物与古人类.1964,8:75-83.

[3]宁夏博物馆,宁夏地质局区域地质调查队.1980年水洞沟遗址发掘报告[J].考古学报,1987.(4):439-449.

[4]宁夏文物考古研究所.水洞沟——1980年发掘报告[M].北京:科学出版社,2003,1-233.

[5]Boule M,Breuil H,Licent E and Teilhard de Chardin P.Le Paléolithique de la Chine [M].Archives de 1 Institut de Paléontologie Humaine,1928,4:1-138.

[6]张国典,宁夏第四纪地层划分和气候演变问题[J].宁夏地质,1990,2:143-150.

[7]周昆叔,胡继兰.水洞沟遗址的环境与地层[J].人类学学报,1988,7(3):263-269.

[8]张国典,水洞沟文化遗址地区的地貌和第四纪地质[A].宁夏地质学会会刊,1983,49-12.

[9]陈铁梅,原思训,高世君.铀子系法测定骨化石年龄的可靠性研究及华北地区主要旧石器地点的铀子系年代序列[J].人类学学,1984,3(3):259-269.

[10]黎兴国,刘光联,许国英等.14C年代测定报告(PV)I[A].见:中国第四纪研究委员会碳十四年代编组,第四纪冰川与第四纪地质论文集(第4集)[C].北京:地质出版社,198716-38 .

[11]高星,李进增,Madsen DB,等.水洞沟的新年代测定及相关问题讨论[ J].人类学学报,2002 ,21(3):211-218.

[12]高星,王惠民,裴树文,等. 中国学者重新发掘宁夏水洞沟遗址. 中国文物报,2003-12 -19(1-2).

A REPORTON PALEOLITHIC RECONNAISSANCE IN NINGXIA,NORTH CHINA

GAO Xing1,PEI Shu-wen1,WANG Hui-min2,ZHONG Kan2

(1.Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100044;

2.Institute of Archeology of Ningxia Hui Autonomous Region,Yinchuan 750001)

Abstract:This report presents the result of a series of Paleolithic reconnaissance conducted in the Ningxia Hui Autonomous Region in North China by the Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology(Chinese Academy of Sciences)and the Ningxia Provincial Institute of Archeology in 2002 and 2003.From more than 30 sites lithic artifacts and mammalian fossils were collected and 19 of them were confirmed with clear stratigraphy and archaeological values,distributed in Shuidonggou,Shijiayao and Zhangjiayao in the Lingwu District and Ling?er in Pengyang County .The majority of the more than300 pieces of collected stone artifacts are ordinary chipped cores,flakes and retouched ones,along with a few microlithic pieces.Most of the stone artifacts are small and some exhibit close tie with the Shuidonggou industry.

Based on stratigraphic observations , these newly discovered sites represent at least three archaeological periods;1)pre-Shuidonggou horizon;2)the Shuidonggou horizon, characterized in the presence of blade and Levallois-like technology,and 3)the microblade horizon. At present , technological developmental relationship among these cultural stages remains unclear .

The result of the reconnaissance is a significant breakthrough in Paleolithic archaeological investigations in the Ningxia Region and for the research on the Shuidonggou techno-complex. For more than half a century the Shuidonggou site has been the only Paleolithic site in the vast region and the socalled typical Shuidonggou artifacts,namely blades and Levallois-style cores , flakes and retouched Pieces,have been unearthed only from a limited area at the Shuidonggou site(i.e.Shuidonggou Loc.1).The reconnaissance makes it clear that ancient humans put their footsteps in a much larger territory in the region,at least during the Upper Pleistocene , and the Shuidonggou site is not a single site but instead a complex of many similar sites in a big area,indicating that human beings with the “Shuidonggou technology” occupied a much larger area,and their survival and adaptive capabilities are beyond what we have believed before. The reconnaissance provided valuable clues for tracing the migration and adaptation of Pleistocene humans in the region and the origin and development of the Shuidonggou industry.

Key words:Stone artifacts;Reconnaissance;Paleolithic;Shuidonggou;Ningxia

本文出自《人类学学报》 2004年04期,307—325页。