东周时期,中原地区处于政局动荡、列国纷争的大变革时代。春秋中期以后,随着铁器的产生与推广,青铜文化趋于衰落,但是我国东北、北方和西北地区的青铜文化却日益繁荣昌盛。这几个地区的文化遗物都以青铜兵器、工具、车马器和装饰品为核心,基本属实用器,极少明器和礼器,与中原地区同时代的出土遗物迥然有别,显示出鲜明的地方和民族特色。

经过考古工作者多年的发掘和研究,现已基本确认,东北系青铜文化的分布中心区位于七老图山以东的西拉木伦河(下游称西辽河)流域。以曲刃青铜短剑为标型器,其创造者是活动于这一历史时期的东胡族〔1〕,或是以东胡族为核心,并包括东夷族的一部分〔2〕,与戎狄两族的历史活动关系不大。北方系青铜文化的分布地域北起俄罗斯共和国外贝加尔、叶尼塞河中游,南达四川永胜,东起辽宁兴城,西至甘肃灵台。在如此广阔的地域里,共发现青铜时代的遗址墓地五十多处,时代从商周一直延续到汉代阁。与历史文献相对照,可知北方系青铜文化从空间和时间上都囊括了戎、狄两族青铜时代的历史过程。所以,要展示戎、狄两族的青铜文化面貌,只能从分析北方系青铜文化人手。从目前国内已发表的资料来看,反映北方系青铜文化面貌的主要是墓葬资料,遗址发现很少。所以本文将主要依据墓葬资料,对我国境内北方系青铜文化进行初步的类型划分,由此展示其地域性差异,并探讨形成物质文化差异的历史根源,从而揭示戎、狄两族青铜文化的基本内涵。

任何考古学文化,在其发展期,总要或多或少地吸取邻近地区和民族的文化因素,而在其衰亡之时又不免遭受其他文化的冲击,只有在其成熟期,该文化的组成要素最为完整,特征也最鲜明。要考察一个文化与其他文化的异同,主要是分析该文化成熟期的组成要素,要寻求某一文化不同类型的划分依据,也应遵循同样的准则。

从已发表的国内外考古资料看,北方系青铜文化成熟于春秋末至战国早期。重要的墓葬资料有内蒙上默特右旗水涧沟门〔4〕、杭锦旗桃红巴拉〔5〕、准格尔旗玉隆太〔6〕、准格尔旗西沟畔〔7〕、乌拉特中后联合旗呼鲁斯太〔8〕、凉城县毛庆沟〔9〕、杭锦旗阿鲁柴登〔10〕。这些地点的文化内涵比较接近,以毛庆沟墓地保存最完整,资料最丰富,可用“毛庆沟类型”予以概括。属于这一类型的遗址,仅见内蒙和林格尔范家窑子一处〔11〕。由此可以大致确定毛庆沟类型的分布范围;西界在狼山、乌兰布和沙漠、贺兰山、腾格里沙漠一线川匕界在阴山南麓;东界在吕梁山、恒山西侧;南界在毛乌素沙漠南缘。中心区位于阴山以南、毛乌素沙漠以北的黄河带状平原地带。

近年来在宁夏南部和甘肃东部,又陆续发现很多北方系青铜文化的分布地点。目前统计有甘肃省宁县、镇原、正宁、庆阳等县九个地点〔12〕,秦安县两个地点〔13〕,永登县一个地点〔14〕,宁夏隆德县两个地点〔15〕,固原县河川乡石喇村〔16〕,固原县杨郎、彭堡、南郊、河川等乡的十一个地点,西吉县五个地点,彭阳县三个地点〔17〕,以及盐池、灵武、中卫等县的个别地方〔18〕,计有三十多处。其中经过系统发掘的地点有固原杨郎〔19〕、彭堡两处〔20〕。这些地点文化内涵比较接近,以杨郎墓地的资料最丰富,最有代表性,可用“杨郎类型”予以概括。从上述的分布地点可以基本确定其分布范围:北界毛乌素沙漠,西抵祁连山麓,南达渭河流域,东接洛河流域。中心区位于葫芦河、清水河、径河上游,即黄土高原的山地丘陵区。

从地理分布看,毛庆沟类型和杨郎类型在洛河、窟野河流域形成大面积的交汇地带,但中心区各自独立,并有一定的地理距离,这暗示着两个类型在产生和发展过程中,可能是有联系又有区别的。根据我们的初步研究,它们的共性和差异性表现在如下几个方面。

一、墓葬的分布与形制

毛庆沟类型的墓葬排列基本有序。例如西沟畔、桃红巴拉墓地的墓坑东西成排,毛庆沟墓地是“大体东西成排、南北成行”〔9〕;墓向除毛庆沟为东西向,头朝东外,其余各墓地均为南北向头朝北,多不用葬具。

杨郎类型的墓葬分布难以辨别行列。墓向也不一致,有南北向,有东西向,以南北向居多。南北向墓的骨架头朝北,东西向墓的骨架头朝东。不见葬具。

毛庆沟类型的墓葬形制比较简陋。无论是玉隆太、毛庆沟的平民墓,还是西沟畔的贵族墓,墓室均为长方形竖穴土坑,墓底较平整,殉牲,随葬品与死者同时堆置在墓底。

杨郎类型的墓葬形制比较独特,结构较复杂。有竖穴土坑与竖穴墓道土洞墓两类,而以后者占多数。竖穴墓道土洞墓是将墓葬分为墓道和洞室两部分,墓道为长方形竖穴土犷,洞室一般开在墓道东壁或北壁,有的居中,有的偏于一侧,形状多为长方形,拱形顶,底部呈斜坡状,里端低,外口高,最大倾角为32度,死者头向里,脚朝外,下肢往往暴露在墓道里。

二、葬式

两个类型均采用单人仰身直肢葬式,稍有不同的是,毛庆沟类型均为一次葬,杨郎类型则有少量二次葬。

三、殉牲习俗

两个类型都盛行殉牲习俗,殉牲数量多少不一,均以牛、马、羊的头颅和蹄骨为主,但殉牲墓在总体中所占比例大不相同。以未经破坏的墓葬为据:毛庆沟类型的殉牲墓约占总数之半;杨郎类型则每座墓葬都有殉性,数量少者三具,多者达五十四具。殉性的组合也有分别:毛庆沟类型有随葬羊肩脚骨的习惯,而且殉牲种类同死者的性别有直接关系,单以羊殉葬者多为女性,单以马殉葬者皆为男性,牛、马、羊三种牲畜同时殉葬的墓很少;杨郎类型人骨尚未鉴定,殉牲与死者性别的关系暂时不能对比,但牛、马、羊同墓殉葬的现象很普遍,约在半数以上。此外,两个类型殉牲的放置方式也不同:毛庆沟类型是将殉牲放置在墓主头部之上的填土中,大多是横列,嘴朝前,下领朝上;杨郎类型大都是将殉牲放在墓室和墓道底部,墓道实际上兼做殉牲坊殉性数量少的集中在洞室口部,多的往往上下叠螺,头颅方向正、反、倒、侧均有,大多数墓件`的殉牲摆放很随意,看不出明显的规律性,只有少数墓里的殉牲经过有意识的摆放。

四、随葬器物

“一个文化不能由一种特征来划分,因为在不同的文化中可能找到类似的文化因素。只有许多特征的总合,才能把一个文化和另一个文化划分开来”。我们认为,类型的划分也应遵循这样的准则。因此,在分析了葬俗方面的诸多异同之后,还必须考察随葬品的共性和差异性。

首先,这两个类型随葬品的摆放位置有共同的规律性:各种质料的珠饰大多散落在头、颈附近;带扣、带饰都排列在腰际;短剑放在腰侧;矛和戈放在肩部。说明袋饰品和兵器都是按死者生前佩戴和握持的方式随葬的。随葬品摆放位置不尽相同的表现在于:毛庆沟类型的随葬陶器放在死者头骨前部或头完内,马具有的放在头部附近,有的放在足下;杨郎类型的随葬陶器放在墓道驹牲之上的填土中,马具或放在墓道,或放在墓主肩腹邵,只有少黔车具放在足下。

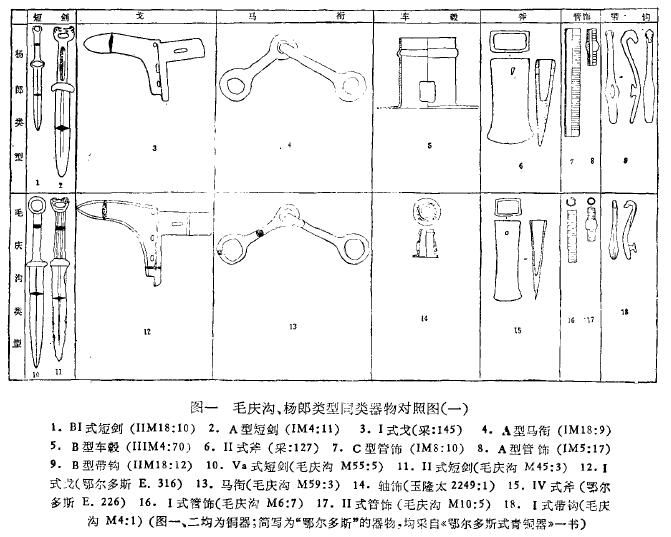

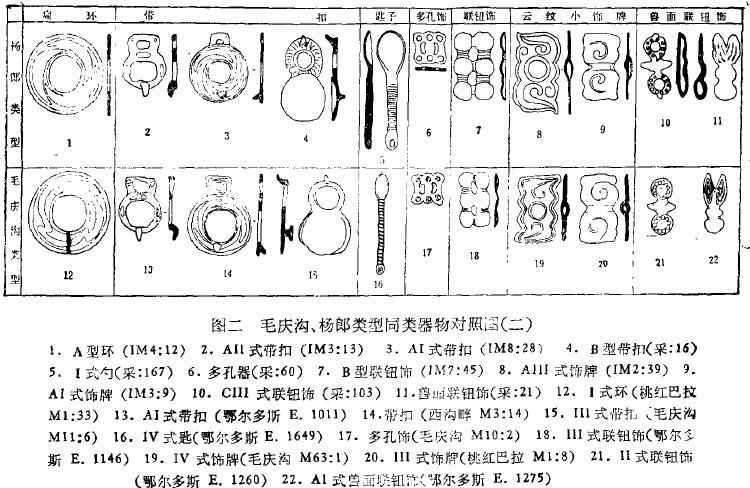

其次,两个类型的随葬品都有金、银、铜、铁、玉、石、陶、骨、玛瑙、水晶等多种质料,均以青洞器为主。青铜器包括兵器、工具、车马器、装饰品四类。其中两个类型相同的器物有以下几种:兵器有戈、短剑;工具有斧、镇、凿、锥、鹤嘴斧、刀;车马器有镶、衔、节约、泡饰、扣饰、当卢;装饰品有带钩、带扣、环、镯、透雕铜饰、小饰牌、联珠饰、兽面联钮饰、铃形饰、管状饰等,许多器物的形制和纹饰也很相似(图一、二)。如此众多的相似性,应是文化因素共性的具体表现,表明这两个类型都是东周时期北方系青铜文化的组成部分。

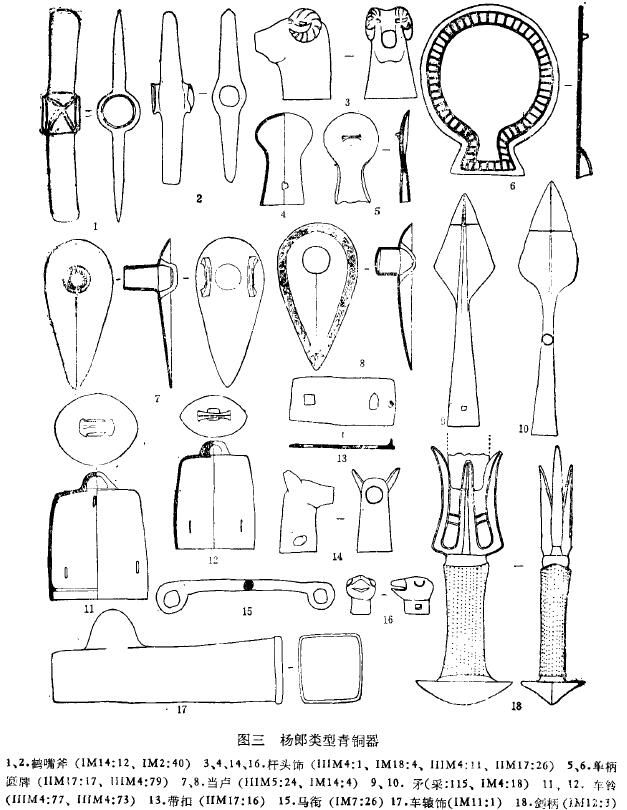

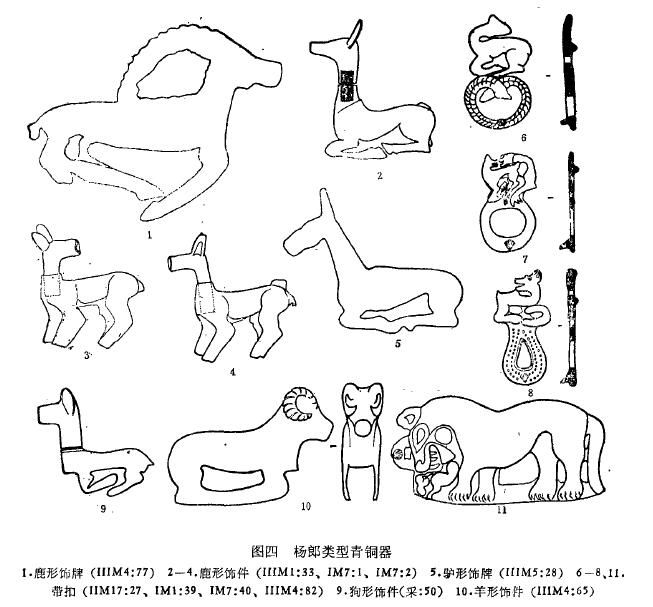

但是,这两个类型的出土器物也有很多明显的差别,同类器物的形制也有不同。如鹤嘴斧,毛庆沟类型多是一端尖如鹤嘴,另一端扁刃;杨郎类型则是卖两端基本对称,或同为圆锥形,或同为扁刃(图三,1、2)。各类泡饰,毛庆沟类型多为背钮;杨郎类型多为面钮。杆头饰,毛庆沟类型多为伫立的羚羊、大角鹿或卧羊等动物形,四肢下接圆形或方形奚;杨郎类型多将杆头饰做成球形或鸟头、兽头形,颈邹延伸为絮(图三,3、4、14、16)。空心铸造的立体动物饰件,毛庆沟类型大多用以表现马、羊、的立姿和卧姿,动物身首浑铸,工艺精整;杨郎类型则用以表现鹿、狗的伫立、奔跑、伏卧、回首眺望等多种姿态,有身首浑铸的,也有分铸后用木棍插接的,工艺比较简率(图四,2、3、4、9、10)。此外,还有许多器物目前仅见于杨郎类型,如长骸宽叶矛(图三,9、l。),瘤状首、舌状格的铜柄铁剑(图三,18),椭圆口、半环钮、饰“品”字形镂孔的大型车铃(图三,11、12),柱状缨帽的当卢(图三,7、8),圆角长方形口、中腰有瘤状凸起或凸棱的车辕饰(图三,17),双环直棍式马衔(图三,15),钮部做成各种动物形的带扣和长方形透雕动物形带扣(图三,1;3图四,6一8、11),单体扁平的动物形饰牌等(图四,l、5)。

金银器在两个类型的墓葬中都有较多发现,基本上都属装饰品,但器形、器类、制法有很大差别。毛庆沟类型的桃红巴拉墓地出土一对形制独特的弹簧形金耳环;阿鲁柴登出土金器多达二一八件,制法有模铸、冲压、锤蝶、抽丝、镶嵌等工艺。其中的金冠饰、金冠带、虎牛咬斗纹饰牌、虎鸟纹饰牌、火炬形金针饰等,尤为精美华丽;西沟畔出土金器二十六件,银器五件,其中虎泵咬斗纹饰牌、金项圈、各种动物纹与怪兽纹剑鞘金饰片、虎头形银节约,也都是罕见的工艺品。毛庆沟类型的这些金银器,在杨郎类型中从未见到;杨郎类型出土的两端不焊接的圆环形耳环、圆环接空心球形耳坠,则不见于毛庆沟类型。

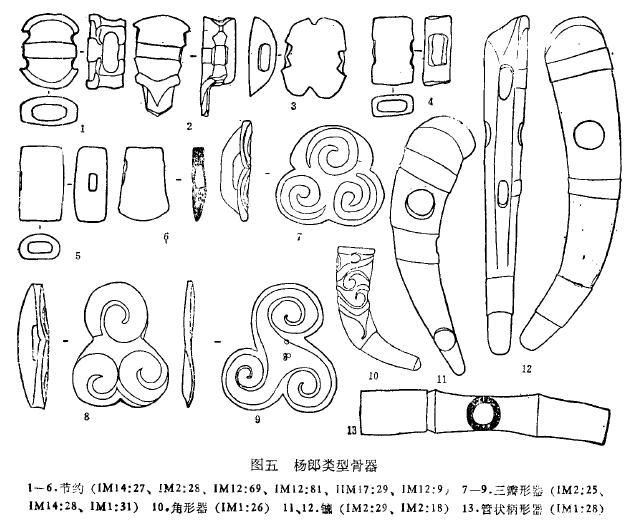

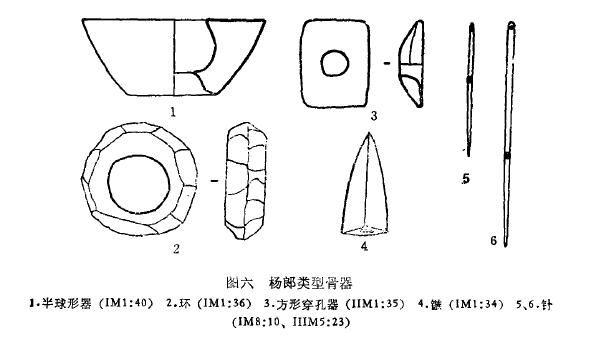

两个类型中都出有骨器,但在生产、生活中所处的地位差别悬殊。已发表的毛庆沟类型的骨器,仅见于毛庆沟、桃红巴拉、玉隆太三个墓地,共二十件。计有瞻八件,银、卡扣、蝶状器各二件,锥、四孔器、镰各一件。除玉隆太出土的一件骨镰较为精致外,其他骨制品大都形制简单,工艺粗糙,可见骨器在日常生活中的作用不大。杨郎类型骨器的出土量仅次于铜器,器形丰富多彩,有镰(图五,11、12)、三瓣形器(图五,7—9)、节约、角形器(图五,10)、谦(图六,4)、环(图六,2)、方形穿孔器(图六,3)、半球形器(图六,1)、柄形器(图五,13)、匕、针(图六,5、6)、串珠等,使拜范围已扩展到生产和生活的很多领域。其中镰、三瓣形器、节约、角形器的形制最为别致,节约还有长方形(图五,5、4)、椭圆形(图五,1)、龟甲形(图五,3)、蝉形(图五,2)、斧形(图五,6)等多种样式。这些器物大部分精雕细琢,有的还刻花、抛光,表现出浓郁的地方特色,是杨郎类型颇具代表性的器物。

两个类型的陶器数量都不多,但在制法、器形和纹饰方面有很多差别。毛庆沟类型的陶器分为两个系统,即泥质灰陶系和泥质红陶系。泥质灰陶火候较高,陶色均匀,器壁较薄,多为轮制,纹饰以细密竖绳纹为主,在器物的口部、肩部、腹部往往横划几周弦纹或波状折线纹,常见器物为小口鼓腹罐或圆腹罐。圆腹罐火侯较低,陶色不匀,器壁较厚,均为手制,器形不够规整,平底器居多,还有少量三足器,大多简素无纹。杨郎类型的陶器均为手制夹砂红褐陶的带耳罐,未见轮制痕迹,胎质粗疏,火候不匀,大口、深腹、平底器居多,少量为圆底,皆素面无纹。

铁器在两个类型的墓葬中亦有出土,而且有逐渐增多的趋势。共同的器形有削、锥、短剑、镰、衔、饰牌六种,形制也较近似。独见于毛庆构类型的铁器有四种:一端尖细、一端扁平的鹤嘴斧,柳叶状剑身的长剑,勺和尖状器。独见于杨郎类型的有长骸宽叶铁矛和圆形嵌绿松石的铁镯。

通过两个类型的葬俗与随葬品多方面的对比,可以清楚地看出,这两种青铜文化遗存,在葬式、殉牲,以及随葬品的质料、种类、形制、纹饰方面,有很多相似,表明它们都是北方系青铜文化的有机组成部分。但是,这两类遗存在墓葬形制、殉牲摆放,随葬品的器类、器形以及它们在总体中所占的比例,又存在许多差异,表明这两类遗存各有归属,即从属于不同的考古学文化。寻求造成这种现象的原因,应探索其历史根源。

根据《史记·匈奴列传》、《后汉书·西羌传》,并参照王国维〔21〕、郭沫若〔22〕、林干〔23〕的研究成果,东周时期,活动在我国北方和西北方的居民是狄族和戎族,这两个民族各有自己的渊源和发祥地。狄作为一个民族的称号始见于春秋时期,别称匈奴〔23〕。夏商之际,其始祖淳维率众移居此地,过着游牧生活。活动地域比较广阔,而且时常变动,总的趋势是逐渐南下。自商至冒顿单于立国,活动中心未越出蒙古高原的草原地带。戎人最初活动于河徨地带,商代开始向东迁徙,公刘时东越陇山而居幽,平王东迁后又人居岐山一带。据《史记·匈奴列传》载:“秦襄公伐戎之岐”。大概是受到秦的攻伐,春秋末战国初,戎人的活动地域缩小,局限于义渠、大荔、乌支、胸衍诸部所占居的陇东、宁南、陕北一带,即黄土高原的山地丘陵区。

将戎、狄两族的活动范围,与北方系青铜文化的杨郎类型和毛庆沟类型的分布中心区相对照,不难看出:东周时期戎人的活动中心区域包活了杨郎类型的分布区域;狄人的活动中心区则与毛庆沟类型的分布区大致吻合。所以,杨郎类型代表的青铜文化的创造者应是戎人,以毛庆沟类型为代表的青铜文化的创造者应是狄人。这种现象是历史所形成的,因为人类只要因某种因素(主要是血缘和地缘)结成一个相对独立的群体,就会形成不同的文化面貌。任何文化,无论其内涵如何,总是由特定的生产方式、生活方式和文化传统所组成。生产方式在物质上主要地表现为生产工具;生活方式主要表现为生活用具;文化传统主要体现在生产和生活方式的继承和统一性上。考古学是通过发掘和研究古代的文化遗存,复原人类历史及活动环境的科学,我们完全可以根据戎、狄在青银时代留下的物质遗存,通过考古学研究来揭示其社会风貌。

戎、狄两族都是一个大的民族集团,又各自包含着很多支系。毛庆沟类型只是狄族青铜文化的代表,而不是全部,它可能由狄族的某一支独立创造,也可能是由狄族的某几支共同创造。同样,杨郎类型也只是戎族青铜文化的代表,而不是全部,它可能由戎族的某个支系独自创造,也可能是由戎族的某几支共同创造。为了便于对戎、狄青铜文化作更深人细致的研究,进而区分戎、狄两族内部不同支系的青铜文化面貌,有必要以考古学文化的划分方法加以区分。毛庆沟类型的分布区域大部分位于内蒙鄂尔多斯高原地区,考古界已习惯地把毛庆沟类型代表的文化遗存称为“鄂尔多斯青铜文化”,它的典型遗物—“鄂尔多斯青铜器”〔3〕,已成为一个时代和民族的象征。杨郎类型主要分布于黄土高原区,为了便于对应其他考古学文化,又体现其文化特征和也理属性,我们不妨把它称为“黄土高原青铜文化”。也就是说,狄族青铜文化即鄂尔多斯青铜文化;戎族青铜文化即黄土高原青铜文化。

这两个考古学文化的发展脉络,也可以从现有的文献和考古资料中略窥端倪。鄂尔多斯青铜文化,卜发源于鄂尔多斯高原〔3〕,这里是毛庆沟类型的核心区。从山西保德〔24〕、柳林〔25〕、石楼〔26〕,北京昌平白浮〔27〕,陕西绥德〔28〕,内蒙伊金霍洛旗朱开沟〔29〕等时代较早的资料看,鄂尔多

斯式青铜器常与商文化中晚期的典型遗物伴出,而且容易分辨,说明狄族的青铜文化在商代已形成独特的风格,经过西周和春秋早、中期的丰富与发展,春秋晚期孕育成熟,并呈现出浓郁的地方特色。黄土高原青铜文化的早期遗物,曾见于甘肃永登榆树沟的沙井文化墓葬和灵台白草坡的西周墓,近年来又在甘肃永登三角城和蛤蟆墩的西周墓有较多的遗物出土〔30〕,说明戎人的青铜文化有自己的发源地,只是春秋中期以前一直不发达。春秋末,杨郎类型与毛庆沟类型分布区域形成交汇地带,表明戎、狄两族的交往通道逐步缩短,交流范围不断扩大,使杨郎类型受到毛庆沟类型文化因素的冲击,青铜文化随之发展起来。除墓葬形制—竖穴墓道土洞墓仍保留着本民族的文化传统外训,其他葬俗在很多方面已经互相融合,难分彼此。与此同时,戎族还与华夏族长期接壤,青铜文化也深受其影响。例如戈、矛是华夏族商周以来的传统兵器,车辆是华夏族商周以来传统的交通工具,车兵还一度成为东周列国的主力兵种,带钩又是中原传统的束带工具〔31〕。而戈、矛、车马器、带钩却在杨郎类型的遗存中出土较多,显然戎人的青铜文化在其孕育发展过程中,曾经汲取了不少华夏族的文化因素。所以说戎人的青铜文化是在华夏与狄族交互影响下发育成长起来,进而又极大地丰富了我国北方与西北方少数民族青铜文化的内涵。

历史考证与考古研究的结合,使我们对戎、狄青铜文化的面貌有了初步的认识,证实了北方系青铜文化具有民族多元性,它的创造者至少包含着戎、狄两个较大的民族集团。东周时期,他们共同培育出了中国北方系青铜文明。

本文插图由宁夏文物考古研究所高雷同志绘制。

参考书目

〔1〕刘观民、徐光冀:《内蒙东部地区青铜时代两种文化》,《内蒙古文物考古》创刊号,1981年。

〔2〕靳枫毅:《论中国东北地区含曲刃青铜短剑的文化遗存(下)》,《考古学报》1983年1期。

〔3〕田广金、郭素新:《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年。

〔4〕郑隆:《大青山上发现一批铜器》,《文物》1965年2期。

〔5〕田广金:《桃红巴拉的匈奴墓》,《考古学报》1976年1期。

〔6〕内蒙古博物馆、内蒙古文物工作队: 《内蒙古准格尔旗玉隆太的匈奴墓》,《考古》1977年2期.

〔7〕伊克昭盟文物工作站、内蒙古文物工作队:《西沟畔匈奴墓》,《文物》1980年7期。

〔8〕塔拉、梁京朋:《呼鲁斯太匈奴墓》,《文物》1980年7期。

〔9〕内蒙文物工作队:《毛庆沟墓地》,见《鄂尔多斯式青铜器·下编》,文物出版社,1986年。

〔10〕田广金、郭素新:《内蒙古阿鲁柴登发现的匈奴遗物》《考古》1980年4期。

〔11〕李逸友:《内蒙古和林格尔县出土的铜器》, 《文物》1959年6期。

〔12〕刘得侦、许俊臣:《甘肃庆阳春秋战国墓葬的清理》,《考古》l988年5期。

〔13〕秦安县文化馆:《秦安县历年出土的北方系青铜器》,《文物》1980年2期。

〔14〕甘肃省博物馆文物队:《甘肃永登榆树沟的沙井墓葬》,《考古与文物》1981年4期。

〔15〕王全甲: 《隆德县出土的匈奴文物》,《考古与文物》l990年2期。

〔16〕罗丰:《宁夏固原县石喇村发现的北方系青铜器》, 《考古学集刊》第三辑,中国社会科学出版社,1983年.

〔17〕罗丰、韩孔乐: 《宁夏固原近年发现的北方系青铜器》,《考古》1990年5期。

〔18〕钟侃、韩孔乐:《宁夏南部春秋战国时期的青铜文化》,中国考古学年会《第四次年会论文集》文物出版社,l983年。

〔19〕见本期13页。

〔20〕钟侃、陈晓拌:《固原县彭堡乡春秋战国墓葬》《中国考古学年鉴》(1988年)255页,文物出版社,1988年.

〔21〕王国维:《观堂集林》卷十三。

〔22〕郭沫若:《卜辞通纂·征伐》

〔23〕林干:《匈奴史》内蒙古人民出版社,1979年。

〔24〕吴振禄: 《保德县新发现的殷代青铜猛》,《文物》1972年4期。

〔25〕杨绍舜:《山西柳林县高红发现商代铜器》,《考古》1981年3期。

〔26〕们杨绍舜:《山西石楼褚家岭、曹家垣发现商代铜器》,《文物》1981年8期。

〔27〕北京市文物管理处:《北京地区的又一重要考古收获》, 《考古》1976年4期。

〔28〕黑光、朱捷元:《陕西绥德头村发现一批窖藏商代铜器》《文物》1975年2期。

〔29〕田广金:《近年来内蒙古地区的匈奴考古》,《考古学报》1983年l期。

〔30〕甘肃省文物考古研究所:《永昌三角城与蛤蟆墩沙井文化遗存》,《考古学报》1990年2期

〔31〕许成、李进增:《菜园遗存的多维剖析》,《宁夏社会科学》,1988年6期。

〔32〕王仁湘: 《带扣略论》,《考古》1986年1期。