(宁夏文物考古研究所, 宁夏 银川 750002)

摘要:19世纪80年代以前, 西方学者对“西夏”似乎毫无所知。此后, 居住在北京的西方学者, 在考察居庸关云台六体刻经时, 发现了他们并不认识的西夏文字。他们通过对“西夏碑”的研究, 知道居庸关刻石不识之字为西夏文字, 发表了不少文章, 对早期西夏学研究作出了一定贡献。但其中也有一些错误和误解。本文对西方学者是何人、何时最先研究西夏的, 西夏文字是什么时候、什么人“考定”的, 所谓有人从12枚西夏钱中得识40个西夏字等问题提出了不同的看法。认为, 西方最早研究西夏的学者是英人伟烈, 最早“考定”西夏文字的是我国学者张澍, 所谓用12枚西夏钱币认出40个西夏字是一种误解。

关键词:西方;西夏学;聂斯克;伟烈;张澍

中图分类号:K246.3 文献标志码:A 文章编号:1002-0292(2009)02-0109-04

近年来, 喜得景永时先生所赠、也是由他主编的《西夏学译丛》3册, 十分高兴。其中有孙伯君女士编《国外早期西夏学论集》(简称《论集》)两册。《论集·说明》中称, 在众多国外早期西夏学论著中, 只收集 “涉及西夏语言、文字、文物和文献的研究”论文, 对“单纯就汉文史书描写历史事实的文章不予收录”。不言而喻, 这个定位是非常恰当的。《论集》两册, 大体上将 20世纪40年代以前的“国外期刊上的西夏学论文”都收罗进来, 对我们认识和回顾欧洲或者说西方早期西夏学的情况具有重要的意义, 可以弥补我们对西方不了解的缺憾。对我这个搞考古的人来说, 当然最感兴趣的是西方学者研究西夏“文物、文献”的论文。 因此, 尽管我手头还有别的工作, 还是很快地把它读了, 真感受益良多, 甚有启发。借此, 首先对永时先生表示衷心感谢 , 同时谈几个问题, 以求教于诸方家。

在谈问题之前, 有必要回顾一下我对西方学者早期研究西夏情况的认识。20世纪80年代以来, 我工作的重心逐渐转移到西夏方面。就在这期间, 我有幸看到1932年面世的内容十分丰富的《国立北平图书馆馆刊·西夏文专号》(简称《专号》)。它使我初步了解了科兹洛夫(P.K.Kozlov)与斯坦因(A.Stein)在黑水所获西夏文佛经、居庸关六体刻经、凉州西夏碑以及对一些西夏文文献研究的情况, 了解了我国学者王静如以及罗振玉及其子罗福成、罗福苌等诸先生在疏理史籍、考证文物、译释西夏文佛经等方面所作出的重要贡献。在此以前, 罗福苌《西夏国书略说》、罗福成《西夏译莲华经考》已经出版。而王静如《西夏研究》3辑, 更是涉及语言文字、文物考证、佛经译释等诸多方面, 内容丰富, 功力深厚, 显示了20世纪二三十年代西夏学研究的最高水平, 并为此荣获法国东方学儒莲奖。他们的学术成就, 为我国的西夏学奠定了基础。西夏学经过一个世纪的发展, 特别是20世纪80年代以来, 已取得令人瞩目的成果, 新的论著不时出版, 论文发表在全国“160余种”学术期刊上[1] 272 , 其中不乏精到之作。谁能不说这是在前人的基础上取得的呢! 令人感兴趣的是这本《专号》的刊出, 竟与我们宁夏有关。当时的北平图书馆在获得宁夏灵武出土的百余册“皆属宋元旧椠”的西夏文佛经后, 认为这是学术界的一件“盛事”, 并为此特“发刊一《西夏文专号》, 以为得书之纪念”[2] 。

《专号》中的《西夏语研究小史》一文引起我格外的兴趣。作者为苏联聂斯克(NicolasNevsky,《论集》译为聂历山)教授, 他是当时苏联西夏学的权威, 他的名著、荣获列宁文学奖的《西夏语文学》, 至今影响着我们。《西夏语研究小史》是最早综述20世纪30年代以前西夏学研究状况的论文。顾名思义这篇文章的重点是在西夏语言文字方面。我不是语文研究者, 我的兴奋点是在研究西夏语文所凭借的西夏文献和文物上。我学习这篇文章时, 产生3个有趣的问题:西方学者是何人、何时最先研究西夏的? 西夏文字是什么时候、什么人“考定”的? 怎么有人竟能“因研究十二枚西夏钱, 而得识西夏字四十个”[3] 391的? 当时,因找不到聂斯克文章中提到的相关资料, 除第二个问题做过一点工作外, 其余则一直未能解决。孙伯君女士所编《论集》两册, 使我读到聂斯克文章中所涉及的全部有关文章, 而聂斯克的文章也有了新的译文, 从而使这些问题得到比较完满的解决 。

一、最早研究西夏的西方学者是英人伟烈

西方学者是何人、何时最早研究西夏的? 我们的答案是英人伟烈(A.Wylie), 时间是19世纪80年代。

应该说19世纪80年代以前, 西方学者的头脑里似乎并无“西夏”这个概念。他们对西夏发生兴趣, 完全出于偶然。居住在北京的西方学者大都是搞语言文字的, 他们最早看到的与西夏有关的遗迹, 就是离北京不远的居庸关云台六体刻经。大家知道, 所谓 “六体”, 是指梵、藏、八思巴、回鹘、汉和西夏6种文字, 但当时的学术水平, 其中四体文字尚不为人所识。而其中的西夏文, 在相当一段时期, 中外学者都认为是 “女真小字” ①。《论集》(一)第一篇英人伟烈《华北居庸关古代佛教铭文考》就是一篇代表作, 发表于1871年, 并将近 80个西夏字以女真字拟音。一直到多年以后的1882年、1895年和1898年, 英人卜士礼(S.W.Bushell)、法人戴维理亚 (M.G.Deveria)②, 才根据著名的凉州西夏碑纠正了这个错误。 尽管如此, 伟烈的贡献仍是应肯定的。正如聂斯克所说:“欧洲人之见西夏字, 当以居庸关六体刻石为始。” [3] 390著名的俄罗斯学者伊凤阁(A.I.Ivanov)说:“伟烈是第一位述及西夏文的欧洲人, 他称之为“女真小字”。” [4] 154西方人根据凉州西夏碑和居庸关刻经研究西夏文字取得了相当的成就, 对早期西夏语言文字的研究作出了贡献。

二、最早“考定”西夏文字的是我国学者张澍

“考定”一词, 见之于《专号》聂斯克《西夏语研究小史》一文。文称1898年, 法人戴维理亚在研究了凉州西夏碑后著文称, 他 “明白考定 (居庸关)不识之字为西夏国书, 于是以往疑团一扫而空” [3] 391。《论集》(二)聂鸿音先生重译后, 改为“他明确地证实了这种长期悬而未决的文字是西夏字, 至此一切疑虑都得以澄清了”[5] 155 。也许译文“明确地证实了”比“明白考定”更为贴切。但不管“考定”也好, “证实”也好, 都是意在说明戴维理亚首先认识了西夏这种特殊的文字。此后, 直到20世纪80年代, 学术界都将最早认识西夏文字的功劳归之于戴维理亚, 无论中国人还是西方人。

但是, 这个论点是完全不符合历史事实的。笔者曾撰文《是谁第一个考定西夏文字的》③, 对这一观点提出质疑。大家知道, 西夏文字的再认识, 是与1804年凉州西夏碑的发现联系在一起的, 是与发现凉州西夏碑的张澍、发现凉州西夏窖藏钱币的刘青园联系在一起的。张澍说:“夏国字系其(元昊)臣野利荣仁所造……此碑自余发之,(夏国字)乃始见于天壤, 金石家又增一种奇书矣。”[6]1805年, 刘青园在凉州发现西夏窖藏钱币后, 对照西夏碑文字, “乃知此钱 (梵字钱)为西夏国书。景岩作《泉志》时, 即不之识。数百年后, 破此疑窦, 亦快事矣!”[7]张澍、刘青园认出是西夏字, 比戴维理亚早了近一个世纪。更难能可贵的是, 大体与此同时, 官居刑部的学者鹤龄, 对在内蒙古呼和浩特市发现的瓷青纸、金字佛经认真对勘后, 正确地判断此经为西夏文《佛说妙法莲花经》卷一至卷八[8]。鹤龄是最早试图解读西夏字的中国学者。将 “考定”西夏文字的首功归之于戴维理亚是不公道的、有失公允的, 应该纠正过来。

我这里还要说的是, 在西方学者中, 首先明白“考定”西夏字的, 也不是戴维理亚, 而是卜士礼。1882年, 戴维理亚撰文指出, 1879年, 不列颠军事使团随团医生卜士礼, 在未见到凉州西夏碑的情况下, 根据伟烈所说的 “居庸关的那种怪字是音节文字”、根据汉文史籍中对西夏字“笔画繁复, 字形方整, 类似汉字的“八分书”, 又曲屈类似于“篆””的描述, 就指出被伟烈称为“居庸关的女真字”应是“西夏字, 即所谓唐古特字, 中原人称之为河西字”。尽管他声明“这一解释还不能进一步证实” [9] 40 ,但后来的事实证明, 他是完全正确的。1895年,卜士礼发表的《唐古特的西夏王朝, 其钱币和奇特的文字》一文,便明确宣称:居庸关刻石的“这种文字, 实际上恰是我们正在讨论的西夏文。只要把券洞石刻的拓片和……甘肃凉州府双语碑铭比较一下, 马上就真相大白了”[10] 48。仅从西方学者来说, 我看首先应该肯定的不是戴维理亚, 而应该是卜士礼。卜士礼的贡献是不应该被埋没的。但更令人不无遗憾的是, 我们中国学者的保守、落后。卜士礼批评说:“这通西夏碑铭的存在, 似乎全然无人知晓, 即使是中国的考古学者也概莫能外, 我们看到新版直隶地方志的编者, 仍然把居庸关券洞那种“未知的文字”视为女真字。” [10] 49笔者在研究西夏钱币时, 还发现诸如孟麟撰《泉布统志》, 在凉州西夏碑发现30年后, 仍将西夏文钱著录为“女真钱”[11]。

三、12枚西夏钱是认不出40个西夏字的

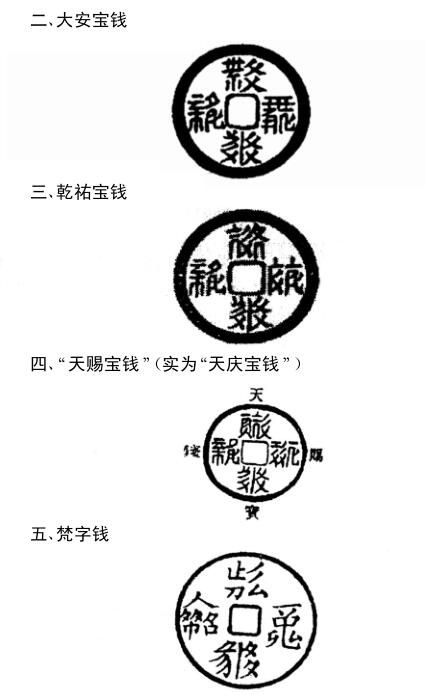

聂斯克在文章中称:英人卜士礼 “曾因研究十二枚西夏钱, 而得识西夏字四十个” ④。这一说法令人不解。我们知道, 满打满算西夏钱币中的西夏文钱只有5种:即“福圣宝钱”、“大安宝钱”、“贞观宝钱”、“乾祐宝钱 ”和 “天庆宝钱”。每种4字, 总共20个字, 如果去掉重复的只有13个字(“贞观宝钱”中的 “钱”字与其他 “钱”不同)。怎么通过12枚西夏钱就能认识 40个西夏字呢, 简直匪夷所思。

读了孙伯君女士所译卜士礼《唐古特的西夏王朝, 其钱币和奇特的文字》一文后, 终于搞清楚了问题的就里。卜士礼在文章中罗列了12枚西夏钱, 其中7枚是他自己的收藏品, 有西夏文“大安宝钱”、“乾祐宝钱 ”两种, 汉文“天盛元宝”、“乾祐元宝”、“天庆元宝”、“皇建元宝”、“光定元宝” 5种;从中国古钱谱中拣选的5种, 即 “元德通宝”、“正德元宝”、“大德元宝”、“应天元宝”、“乾定元宝”⑤。这些钱币构成了卜士礼研究西夏钱币的基础。现在西夏钱币研究的成果表明, 卜士礼收藏的7种钱, 都是真正的西夏钱币, 而选自钱谱中的5种, 除考古证明“元德通宝”是正品西夏钱外, 其他4种有的是伪品钱, 有的还有待考古证明。但是, 谁都明白从这12枚钱币上, 无论如何是认不出40个西夏字的, 况且卜士礼的收藏品中只有两枚西夏文钱。

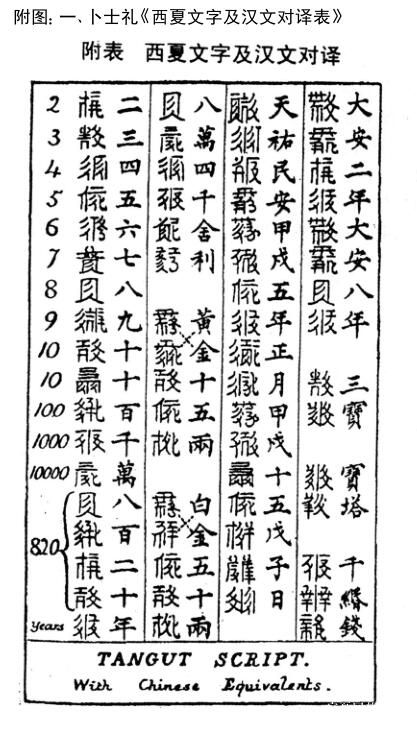

如上文所谈, 卜士礼在研究西夏钱币前, 已经对凉州西夏碑和居庸关刻经有所研究。他所以对西夏文钱币感兴趣, 是因为他在初尚龄《吉金所见录》中看到刘青园在凉州发现西夏窖藏钱币的记述及其钱图, 他注意到其中有“一枚西夏文钱”;他还在李佐贤《古泉汇》中看到“三种不同的(西夏文)钱”, 也有相应的3种钱图;他更注意到这些钱币的钱文没有“付诸解读”, 并希望得到解读。他在文章中并没有说他通过12枚钱币认出40个西夏字, 而是说“在上述石刻 (凉州西夏碑和居庸关刻经)拓片的帮助下, 钱文得以解读”。文中附有 “西夏文字及汉文对译表”(图一), 表中的西夏字是从这两种石刻中选出来的。这大概是世界上第一个汉夏文字对译表。表中列出不是40个字, 而是66个西夏字, 去掉重复的只有36个字。然后,他详细论证了译释 “大安宝钱”的情况:从凉州碑西夏文“大安”、“千纟昏钱”中, 得到“大安”、“钱”3字, 从居庸刻经西夏文“宝塔”、“三宝 ”两词中, 得到 “宝”字, 从而译出“大安宝钱”(图二)。这是西夏钱币研究中最早译释西夏文钱币文字的实例, 筚路蓝缕, 功不可没, 应予充分肯定。而我国学者罗福苌《西夏国书略说》译出4种西夏文钱(“福圣宝钱”、“大安宝钱”、“乾祐宝钱”和“天庆宝钱”),则要晚到1914年。卜士礼解读西夏文 “大安宝钱”文字,比罗福苌早了整整20年。

但是必须指出, 卜士礼所谓 “钱文得以解读”, 并不是说所有西夏文钱, 而是仅指 “大安宝钱”。他对 “乾祐宝钱”(图三)中的“乾祐”两字, 因为在“我们已知的所有西夏铭文里都没有出现”[10] 52 , 就认不出来。在另一篇文章中, 对“天庆宝钱”, 也错误地译成根本不存在的“天赐宝钱”(图四)[12] 89 -91。看来, 当时的西夏文水平还很有限。但我们要强调的是,卜士礼文章所表达的:只是从碑刻西夏文字认识了西夏文钱币上的文字, 而不是什么从12枚西夏钱认出40个西夏字。聂斯克所述这点, 完全不符合实际情况, 曲解了卜士礼的原意。写到这里, 似乎有必要指出, 近年出版的有的西夏史著, 仍然不分青红皂白, 将卜士礼对所谓 “12枚西夏文钱币”的研究, 视为一项“成果”, 显然是完全错误的, 是很不恰当的。

四、“梵字钱”与西夏文钱

《论集》中有多篇文章论及西夏钱币, 笔者准备另文探讨。其中, 关于“梵字钱”的问题, 在这里顺便一说。

戴维理亚《凉州西夏碑考》《西夏或唐古特的西夏文字》两文都提到了“梵字钱”, 并附有两枚钱图。其中第二图为“大安宝钱”, 是在《吉金所见录》中见到的, 但第一图(图五)却没有交代清楚出处, 只是说 “在一部题为《外国钱文》的中国古钱学著作中, 拓印了一枚被定为`梵字钱'的钱币”⑥。什么《外国钱文》, 中国并没有这样一本书, 这一表述一时真还让人有点摸不着头脑。

细思之, 戴维理亚所谓的“梵字钱”, 其实就是南宋洪遵《泉志》中所著录的 “梵字钱”。 《泉志》卷十三说, “余按此钱径八分, 重三铢六参, 铜色纯赤, 文不可辨”, 实际上是一种文字奇特的小平钱。戴维理亚两文所附第一图, 就是《泉志》中 “梵字钱”的钱图。《泉志》将 “梵字钱”放在“外国品”中;清代的钱谱中, 也有将“梵字钱”称为“外国品”的。引文中所述的《外国钱文》, 实际上是“外国品”不正确的表述, 这是需要说明的。

《泉志》是现存我国最古老的钱谱。关于《泉志》所载“梵字钱”, 笔者早在20世纪 80年代就作过研究, 所谓“梵字钱”, 就是西夏文“大安宝钱”。“梵字”, 本为印度古文字, 又称梵文、梵书。然而, 洪遵《泉志》所载 “梵字钱”中的“梵字”, 其含义并不是印度古文字, 更无西夏文的意思, 而是对既不能识其字又不能辨其 “国”的少数民族钱币的泛称。这种认识, 从宋至清, 并没有什么改变, 人们仍然不识其字, 清乾隆《钦定钱录》等著作, 仍沿袭《泉志》之说, 认为 “梵字钱”“文不可辨”。甚至《康熙字典》也对“梵字钱”四字钱文表现出兴趣, 并将其收入《汇补》中, 说其字“音义未详”。实际上“梵字钱”钱文, 是不识西夏字的人用汉字的笔形附会而成的, 是西夏文 “大安宝钱”不正确的写法⑦。而将“梵字钱”与西夏挂上钩, 则如初尚龄的《吉金所见录》所说, 是刘青园对照凉州西夏碑, 才确认“梵字钱”就是西夏文钱的。此后所有钱谱都在“梵字钱”上冠以“西夏”二字, 称其为 “西夏梵字钱”, 或者“西夏梵书钱” [13] 。

注释:

①在两册《论集》译文中, 有的译为 “女直”, 有的译为“女真”。一般论著多用“女真”, 本文从之。

②戴维理亚, 聂斯克原译为 “德维利亚”, 本文从聂先生重译, 统一为“戴维理亚”。

③载《宁夏社会科学通讯》1982年第2期。当时因资料欠缺, 文中未提及张澍, 引以为憾。此后, 笔者在《张澍、刘青园与西夏碑》一文(《固原师专学报》1993年第2期, 《高等学校文科学报文摘》1993年第2期), 对这一缺憾作了补述。

④新译文将“西夏钱”改译为“西夏文钱”。

⑤卜士礼(孙伯君译)在《南口的西夏文》中也称, 在他所见到的西夏钱币中, 除两枚西夏文钱外 , “正如那篇论文所有描绘的, 还有十种晚期铸造的汉文钱”。见《论集》(一)第95页。

⑥《凉州西夏碑考》《西夏或唐古特的西夏文字》两文, 皆聂鸿音译, 载《国外早期西夏学论集》(一),银川:宁夏人民出版社, 2005年, 第58、70页。

⑦译文在文后“译者注”称, “梵字钱”“显然并非西夏钱”。这一说法, 有欠准确, 顺便提出, 仅供参考。

参考文献:

[1]杨浣.二十世纪中国西夏学学术园地[M] //杜建录.二十世纪西夏学.银川:宁夏人民出版社, 2004.

[2]西夏文专号启事及王静如 · 引论[ M] //北平图书馆馆刊 · 西夏文专号, 1932.

[3]聂斯克.西夏语研究小史[M] //北平图书馆馆刊 · 西夏文专号, 1932.

[4]伊凤阁著, 江桥译.西夏语言资料(1909年)[M] //国外早期西夏学论集(一).银川:宁夏人民出版社, 2005.

[5]聂历山著, 聂鸿音重译.西夏语研究小史[M] //国外早期西夏学论集(二).银川:宁夏人民出版社, 2005.

[6] (清)张澍.养素堂文集 · 书天祐民安碑后, 卷十九[M] .续修四库全书, 影印道光十五年枣华书屋刊本, 上海古籍出版社, 2002.

[7] (清)初尚龄.吉金所见录, 卷十三“宋伪品 · 西夏梵字钱”[M] .清嘉庆十四年(1809)刻本.

[8] (清)翁树培.古泉汇考, 八卷(手稿)[M] .今藏北京大学图书馆, 1994, 由书目文献出版社影印出版.贾敬彦.西夏学研究的回顾与展望[J] .历史研究, 1986(1).

[9]戴维理亚著, 聂鸿音译.宴台碑考[M] //国外早期西夏学论集(一).银川:宁夏人民出版社, 2005.

[10]卜士礼著, 孙伯君译.唐古特的西夏王朝, 其钱币和奇特的文字[M] //国外早期西夏学论集(一).银川:宁夏人民出版社, 2005.

[11]孟麟.泉布统志[M] .道光十三年(1833年)刊本.

[12]卜士礼著, 聂鸿音译.简介一枚新见的西夏文钱[M] //国外早期西夏学论集(一).银川:宁夏人民出版社, 2005.

[13]牛达生.西夏钱币中西夏文钱币的发现与认识——兼论洪遵《泉志》的钱图问题[J] .中国钱币, 1985(4).

本文出自《宁夏社会科学》2009年3月第2期,109-112页。