① 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所, 北京 100044;

② 中国科学院人类演化与科技考古联合实验室, 北京 100044;

③ 中国科学院研究生院, 北京 100049;

④ 现代古生物学与地层学国家重点实验室, 南京 210008;

⑤ 宁夏文物考古研究所, 银川 750013

* 联系人, E-mail: gaoxing@ivpp.ac.cn, chunxuewang@163.com

2009-06-29 收稿, 2009-08-25 接受

国家重点基础研究发展计划(编号: 2006CB806400)、科技部科技基础性工作专项基金(编号: 2007FY110200)、现代古生物学和地层学国家重点实验室基金(批准号: 093112)、国家基础科学人才培养基金(批准号: J0630965)和中国科学院知识创新工程青年人才领域前沿项目资助。

摘要:水洞沟遗址采集的鸵鸟蛋皮装饰品反映了古人类的一种象征性行为, 根据其位于堆积的位置及其共出于地表的磨制石器来看, 其年代应属于全新世初期。 通过对装饰品的模拟实验和显微观察, 发现古人类先对毛坯进行钻孔, 后进行修型、磨光等, 属于工序 1。这体现了该地区古人类已经具有了较高的生产力水平和审美能力, 对于研究其在该地区的行为方式及原始艺术的起源具有重要的科学意义。

关键词:水洞沟遗址;鸵鸟蛋皮串珠;模拟实验;原始艺术;全新世

原始艺术的形成意味着抽象思维活动的概念化,也就是把思维活动的格局转变为名副其实的概念 [1] ,这种抽象思维创造行为的多样化发展, 促使一部分实用工具上的形式因素完全摆脱了功能属性的束缚,从而产生了史前人类审美意识的多种载体, 如装饰品、雕像、泥塑、壁画等。 最近在北非 Grotte des Pigeons 遗址发现的82 ka BP的贝壳串珠 [2] 以及南非Blombos 洞穴遗址出土的77 ka BP的带有几何形刻划图案的赭石块 [3] , 这些原始艺术产品都被认为是最早的有关原始人类艺术创作起源的考古发现。 近年来, 原始艺术的起源问题逐渐成为古人类学、旧石器考古学界学术研究的热点问题, 学者们也都致力于寻找新的材料和测年证据来解决这一科学问题。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所与宁夏文物考古研究所于2003~2005年和 2007年对水洞沟遗址第2, 7, 8, 9及12共5个地点进行了系统的考古发掘, 在出土大量石制品的同时, 在第 2, 7, 8 地点的文化层中出土了相当数量的鸵鸟蛋皮制成的环状装饰品 [4] , 个体很小, 多单向钻孔, 有的边缘保留琢击或压制的痕迹, 有的标本上有赤铁矿粉痕迹。2008年10 月中旬, 又在对水洞沟诸地点进行石器原材料来源地调查时, 在水洞沟第12地点附近的地表上采集了100余件鸵鸟蛋化石碎片, 其中可辨认出部分串珠。这些遗物的发现, 为研究史前原始艺术的起源和发展以及现代人在东亚地区的扩散提供了重要的信息。

本文采用模拟实验和显微观察的方法对水洞沟遗址地表采集的鸵鸟蛋皮串珠的生产过程尝试进行复原, 归纳总结生产各个阶段的特征, 探索这类装饰品的象征性意义。

1遗址概况及遗物分布情况

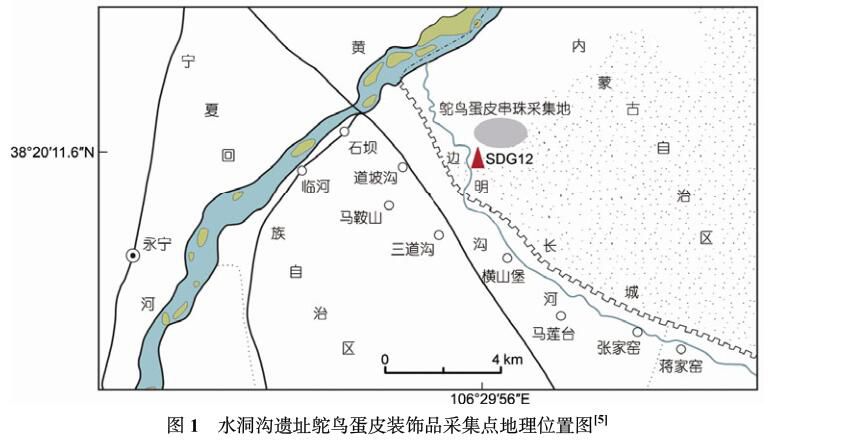

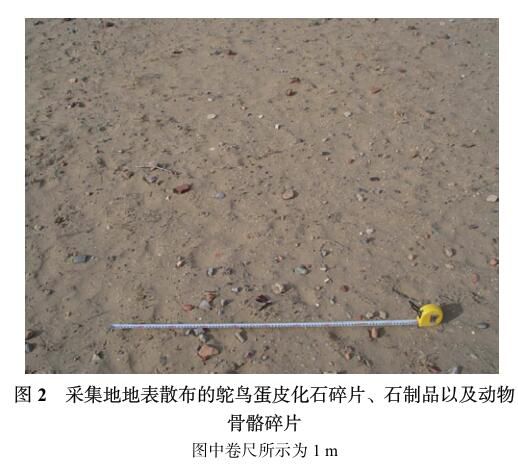

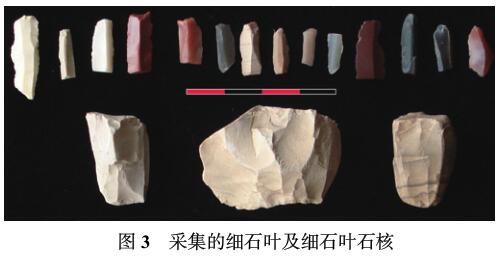

采集点位于边沟河下游, SDG12地点[5]以北约2km处, 地理坐标为38°20′11.6″N,106°29′56″ E, 其东北部为内蒙古自治区的毛乌素沙地(图1)。除鸵鸟蛋皮串珠外, 地表上还散布大量碎骨片、细石叶、细石叶石核、石片、锤击及砸击石核、碎屑、断块及少量磨制石器等(图2, 3), 石制品原料为燧石、白云岩及硅质灰岩等。鸵鸟蛋皮碎片分布较为密集, 最多可在1平方米范围内采集到15件, 其中鸵鸟蛋皮串珠10件。

2材料及研究方法

2.1材料描述

此次调查共采集鸵鸟蛋皮碎片109件, 其中穿孔的串珠54件。标本保存状况较好, 风化和磨蚀程度多属于轻度, 颜色多为灰白色, 个别还有灰褐色、浅黄色及灰黄色等。这些标本切片后, 经显微镜观察鉴定为:

鸟纲 Aves

平胸总目 Ratitae

鸵形目 Struthioniformes

鸵科 Struthionidae

安氏鸵鸟 Struthio andersoni

2.2 研究方法

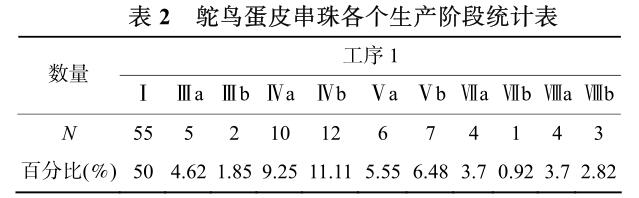

20世纪20年代, 一些学者就根据串珠颜色、外形、钻孔尺寸、磨圆等特征, 对其生产过程尝试进行复原, 并取得了一些突破。Beck根据形态、钻孔、颜色、修型、磨光等特征, 将鸵鸟蛋皮串珠分为9个生产阶段(其中包括破碎的个体) [6] ; Plug [7] 在分析南非德瓦士兰省(Transvaal)东部的晚更新世时期Bushman岩厦遗址时, 也以上述特征为标准, 将其分为制坯、磨圆、毛坯修型、钻孔、成品修型5个生产阶段进行分析。21世纪以来, 国外学者对鸵鸟蛋皮串珠的研究更加系统化, 并全面考虑到串珠加工及生产过程中可能出现的偶然因素。Kandel和Conard [8]为了更好地对南非开普敦西部Geelbek Dunes遗址出土的串珠进行描述、分析, 根据上述特征将其分为12个生产阶段; Orton [9]按照上述特征将南非开普敦北部晚期石器时代(LSA)一系列遗址内出土的鸵鸟蛋皮串珠分为7个生产阶段。根据国外学者对鸵鸟蛋皮串珠的分类和研究方法, 结合此次采集品的具体特征, 将先修型再钻孔的工序1分为4种生产动作8个生产阶段: 毛坯的准备和生产阶段、钻孔阶段、修型阶段、磨光阶段(表1)。而工序2与工序1的区别在于将钻孔阶段及修型阶段前后调换顺序。在实际分析过程和其后的模拟实验过程中可以发现, 二者之间仅钻孔阶段和部分修型阶段之间可以相互区别。

为了更好地描述、分析鸵鸟蛋皮串珠, 并根据Kandel和Conard [8]以及Orton [9]的分类依据, 本项研究共设计了21个观测属性: 串珠外形的完整程度(Y/N);串珠钻孔内径的完整程度(Y/N); 钻孔类型(无单面钻/对钻); 钻孔方向 (无/由内表面向外表面钻/由外表面向内表面钻/两面对钻); 串珠钻孔内径的大小(mm); 串珠钻孔外径的大小(mm); 串珠个体直径的大小(mm); 串珠的重量(g); 串珠的厚度(mm); 串珠的面积 (平方厘米); 串珠断裂状态(1/4 处、1/2 处、2/3处断裂); 所处的生产阶段(stagesⅠ—Ⅷ); 颜色(浅灰色/灰白色/浅黄色/灰褐色/灰黑色); 光泽(Y/N); 烧烤(Y/N); 染色(Y/N); 串珠表面的磨光(Y/N); 串珠径切面的磨光(Y/N); 可辨认的使用痕迹(Y/N); 风化程度(0, 无; Ⅰ, 轻; Ⅱ, 中; Ⅲ, 重); 磨蚀程度(0, 无;Ⅰ, 轻; Ⅱ, 中; Ⅲ, 重)。

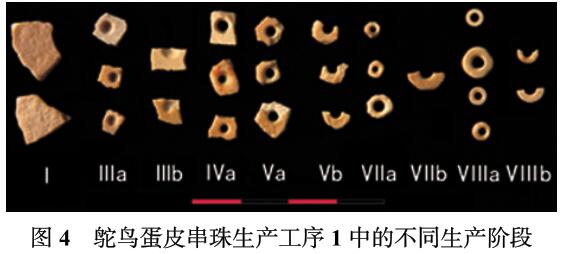

根据以上技术特征, 对其进行基本数据的测量、统计, 建立数据库, 对所发现的鸵鸟蛋皮串珠进行总体分析, 通过显微观察等方法, 复原鸵鸟蛋皮串珠的各个生产阶段。进而对鸵鸟蛋皮原料的可利用性、灵活性、功能等进行分析, 并将之与南非一些遗址的研究材料进行比较, 从而全面阐释这些串珠的性质及其所反映的人类信息。下面以生产工序1(Pathway 1)为例进行说明(图 4)。

(1) 毛坯的准备和生产阶段(stagesⅠ和Ⅱ)。该阶段属于串珠毛坯的准备阶段, 主要包括遗址内常见的鸵鸟蛋皮碎片, 形状多样、大小不一。这些碎片通常是由于古人类有意或无意的一些活动而产生的,如古人类砸碎蛋皮以取食里面的蛋青、蛋黄或者有意将其弄成具有满意尺寸的小碎片。Jayson Orton认为这一阶段是假想存在的, 在缺少钻孔痕迹的前提条件下, 不能肯定这些碎片一定会成为串珠的即定毛坯[9]。然而, 这些碎片毕竟可能为人类有意或无意的作用下产生的, 且很有可能成为鸵鸟蛋皮串珠的毛坯, 因而本文倾向于将其作为串珠生产工序的一个重要开始阶段, 是十分有意义的。而根据南非一些鸵鸟蛋皮制造场所发现的材料来看, 古人类在多种形状的碎片中, 倾向于选择一些圆形或近似圆形、四方形或近似四方形的鸵鸟蛋皮碎片进行加工, 这样有利于在修型或磨光的过程中节省时间, 提高效率。

(2)钻孔阶段(stagesⅢ和Ⅳ)。在stage Ⅲ中,古人类选择蛋皮的内表面或外表面进行钻孔, 但是尚未钻透。 仅在蛋皮的外表面或内表面留下一个不同深度的小凹坑, 但钻孔的痕迹是明显的(图4, Ⅲa,Ⅲb)。事实上, 该阶段的产品还可以被看作为串珠毛坯的生产阶段。 从南非及水洞沟遗址的采集品可以看出, 古人类通常选择内表面进行钻孔, 这样可以减少在钻孔过程中毛坯破碎的几率, 进而能相对容易地完成钻孔工序。鸵鸟蛋皮外表面因为其过于光滑,在钻孔时不易于固定着力点, 故通常不被作为钻孔的起始面, 在旧石器遗址内发现较少。此外, 还存在两面对钻的标本。在stage Ⅳ中, 钻孔这一动作过程彻底完成, 该阶段的产品可以被看作为串珠了。在这一阶段中, 通常能够观察到钻孔处不同的内径(钻孔结束处)和外径(钻孔入口处)(图4, Ⅳa); 而在串珠的使用过程中,则很难分辨出钻孔的内、外径, 这是由于串珠使用过程中, 穿在串珠上的如植物纤维、动物毛皮等材料对穿孔有一个摩擦作用, 而使得钻孔处变得很光滑, 与磨光很相似, 逐渐使钻孔内径变大, 最后变得与外径几乎一致, 难以区分。这一生产阶段也是串珠发生断裂的高发阶段, 断裂一般源自于钻孔处, 尔后向四周蔓延。

(3) 修型阶段(stagesⅤ和Ⅵ)。串珠毛坯经过钻孔之后, 下一步就要对串珠不规则的边缘进行修整,这会在串珠边缘产生众多连续的小片疤(图4, Ⅴa,Ⅴb)。 在stagesⅤ过程中, 串珠部分边缘经过修整。进而在stage Ⅵ中, 串珠边缘会被修整成近似圆形,与stages Ⅶ及Ⅷ的形状较为接近, 直径较之要大一些。处于stages Ⅴ和Ⅵ的串珠体型较为相似, 这也为区分二者提供了便利条件。当然, 一些残断的串珠边缘可能完全被修整, 但是残断的另一段在修型时可能仅为部分修整, 将这些标本归入stage Ⅵ内, 可以反映出在修型过程后期可能产生的折断事故, 这对串珠生产阶段的研究也是十分有意义的。

(4) 磨光阶段(stages Ⅶ和Ⅷ)。修型阶段一旦完成, 串珠边缘部分就会变得相对较圆。 在stage Ⅶ过程中, 串珠边缘一些突起的部分会被磨得很光滑, 外形较之上一阶段更圆、更加规则(图4, Ⅶa, Ⅶb)。在串珠边缘部分可以看到非常明显的磨光痕迹, 正是基于这一点, stage Ⅷ的串珠很容易与修型阶段(stages Ⅴ和Ⅵ)、stage Ⅷ相区别。stage Ⅷ的标本是串珠生产工序Ⅰ(Pathway Ⅰ)的终极产品, 大小较一致, 体现出产品的标准化, 串珠表面及边缘都经过磨光, 显得光滑而有光泽(图4, Ⅷa, Ⅷb)。

3 鸵鸟蛋皮串珠的总体分析

根据以上提出的观测属性及分类方法, 经过数据统计分析可以看出这些采集品中未发现工序2中所独有的边缘经过部分或完全修整而未钻孔的产品。此外, 虽然其中存在边缘经过部分或完全修整且钻孔的产品, 由于未发现工序2中修型阶段的产品,故不能确定边缘修整和钻孔这两步工序的先后顺序,故暂将其归为工序1内。因此, 这些采集品均属于工序1的产品(图4, 表2), 从而也可以看出工序1的优点: 钻孔阶段是串珠整个生产序列中较容易出现事故的阶段, 而在工序Ⅰ中, 古人类可以选择体型较大的毛坯进行钻孔, 减少事故发生率。因而,古人类倾向于选择工序1,更具逻辑性。下面将针对于工序1中鸵鸟蛋皮串珠各个技术属性的变化进行分析。

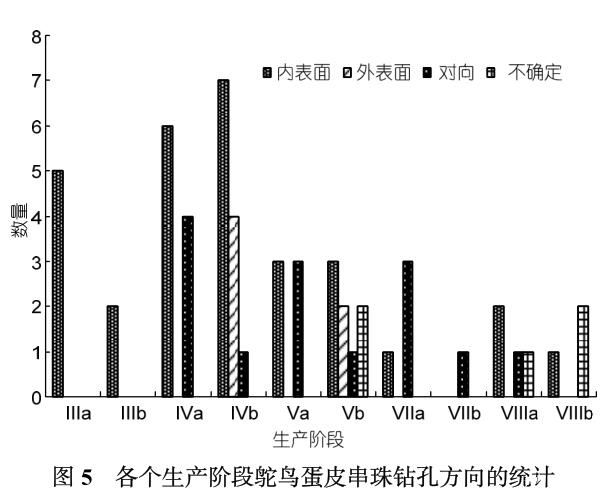

3.1 串珠的钻孔方向

钻孔方向的分析对于判断古人类的钻孔倾向具有重要的意义。从图5可以看出工序1 的各个生产阶段串珠钻孔方向主要以由内表面向外表面为主, 其次为对向钻孔, 由外表面向内表面及不确定者较少。由此可以看出, 古人类倾向于内表面钻孔, 而外表面钻孔主要分布于破碎串珠的生产阶段(stages Ⅳb,Ⅴb), 对向钻孔占有一定的比例。

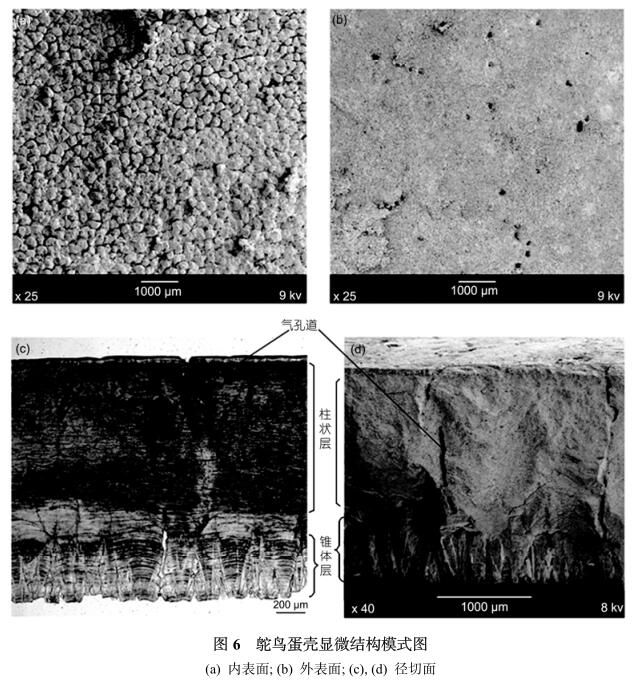

古人类选择钻孔的方向与蛋壳的显微结构有着密切关系。通过对鸵鸟蛋壳进行显微分析可以看出,在径切面中, 柱状层又可以分为内外两层, 内层与锥体层为过渡接触, 柱状体基本上与蛋壳的平面垂直,再往外层则逐步过渡为放射状的交叉排列。在弦切面中, 每个柱状体的弦切面呈现不规则的锯齿状, 与其相邻的柱状体相互嵌结 [10~12] (图6)。这种结构使蛋壳柱状层——蛋壳外表面特别致密, 具有很高的坚固性, 此外, 蛋壳外表面较为光滑, 难于找到钻孔所需的着力点, 容易发生破碎。由此可以解释古人类倾向于内表面钻孔而外表面钻孔, 多会造成串珠破碎的原因。

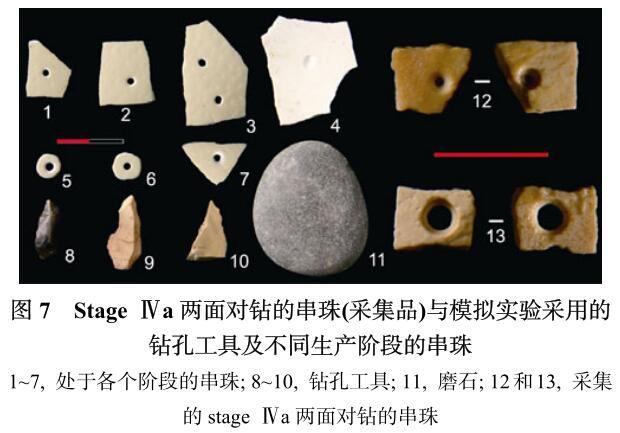

为了进一步分析古人类选择对向钻孔的原因,进行了一系列串珠生产模拟实验(图7)。实验选用东北地区现生非洲鸵鸟的蛋壳作为原料, 工具选用以燧石及硅质白云岩为原料剥制的石片, 磨制工具采用花岗岩质河卵石。实验结果分析显示, 对鸵鸟蛋皮由内表面进行钻孔, 而当石片由蛋皮内表面钻到底而外表面刚刚被钻透显现出一个小孔时, 将蛋皮反转过来, 以由内表面钻透的小孔为着力点, 由外表面进行钻孔, 依靠钻头的两侧缘能够容易省力地将孔隙扩大到预定效果(图7)。因此推测这可能是古人类对串珠进行对向钻孔的原因。

3.2串珠的直径与面积

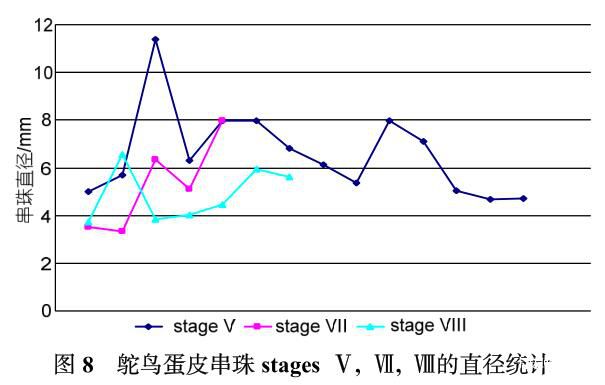

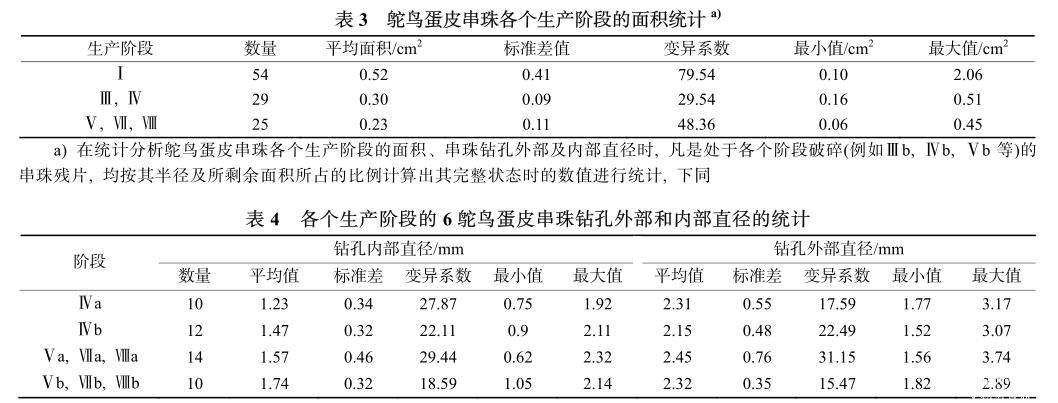

为了更加形象地体现古人类对串珠毛坯的选择、加工程度, 在此利用AutoCAD2004 软件计算统计处于各个生产阶段串珠的直径、面积大小, 破碎的串珠都利用同心圆的原理对其直径和面积进行大致估算,以减少误差。从表3可以看出, stageⅠ的串珠毛坯大小不一, 面积变化较大; 钻孔阶段(stages Ⅲ, Ⅳ)的毛坯大小趋于稳定, 变异较小(CoV=29.54); 修型和磨光阶段(stages Ⅴ, Ⅶ和Ⅷ)毛坯变化不大; 此外,还可以看出从修型阶段(stageⅤ)——部分边缘磨光阶段(stage Ⅶ)——边缘完全磨光的成品阶段(stageⅧ)中, 其串珠面积逐渐变小, 总体趋于稳定, 直径介于4~6 mm之间, 而面积介于0.06~0.45平方厘米之间(图8),串珠尺寸趋于稳定(SD=0.11, CoV=48.36)。 这体现了明显的的串珠尺寸并不能完全反映出终极产品的尺寸。诚产品标准化趋势, 也表明生产初级阶段(stagesⅢ, Ⅳ)然, 这些串珠是采集品, 可能是由不同的人群或工匠制作, 在修型、钻孔、磨光等阶段的产品会产生一定程度的变异, 但总体上看, 随着生产阶段的进行, 串珠尺寸越来越小, 趋于统一, 体现了史前工匠高超的技术水平。

3.3串珠的孔径

从表4可以看出, 钻孔阶段(stage Ⅳ)串珠的钻孔内、外部直径相应地均小于修型、磨光阶段(stages Ⅴ,Ⅶ和Ⅷ)的串珠, 有学者认为这是由于后者经过一段时间使用的缘故, 导致钻孔处受到磨损, 因而孔径变大。通过显微镜观察, 可以清晰看到未成形、成形串珠之间孔径的变化情况。一般情况下, stages Ⅲ和Ⅵ串珠的钻孔处常带有粗糙的边缘, 经过一段时间使用之后到了磨光阶段(stage Ⅷ)此处就会变得很光滑。

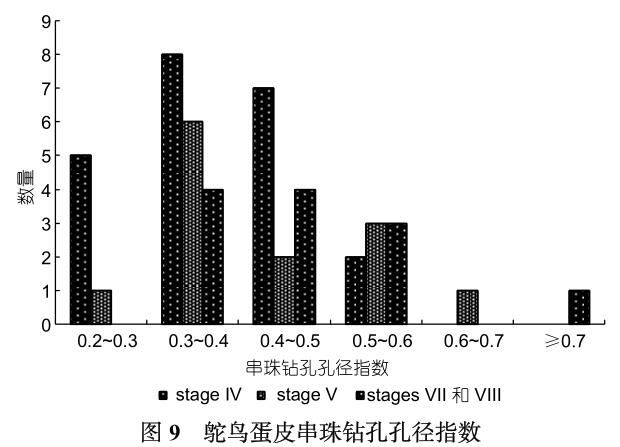

为了更加形象的体现古人类对串珠毛坯进行钻孔的利用程度, 本文在此创设了“串珠钻孔孔径指数(Aperture index of drilled OES beads)”的概念。该指数为串珠钻孔直径与毛坯直径的比值, 该指数的大小,可以反应古人类对于钻孔孔径的倾向性。

将鸵鸟蛋皮串珠成形阶段的钻孔阶段、修型阶段、边缘磨光阶段的钻孔孔径指数进行对比, 从图9可以看出, 钻孔阶段串珠的孔径指数介于0.2~0.5之间, 均值为0.37, 呈正态分布; 而修型阶段的孔径指数主要介于0.2~0.7之间, 均值为0.42, 较之上一阶段, 指数有所变大, 在0.3~0.4变异区间内峰值达到最大, 与stage Ⅳ相同; 而在处于最终阶段——磨光阶段的串珠, 其孔径指数逐渐变大, 最大值超过0.7,均值达到0.47。这表明古人类在工序1的钻孔、修型阶段的钻孔大小趋于一致, 分布较为稳定, 但在磨光阶段孔径存在逐渐变大的趋势, 但整体上仍趋于稳定。这反映了史前工匠能够很好地把握串珠钻孔的大小, 力求做到串珠生产标准化, 使得生产出来的最终产品大小均一, 串制佩戴起来更具美感。从图10可以看出, 钻孔阶段(stage Ⅳ)、修型阶段(stage Ⅴ)、边缘磨光阶段(stages Ⅶ, Ⅷ)的串珠钻孔直径主要集中在1.4~2.3mm之间, 串珠直径在4~7 mm之间, 尤其是最终阶段的stages Ⅶ, Ⅷ主要集中于此, 也体现了最终串珠产品的标准化, 反映了古人类高超的串珠制作工艺。

4 鸵鸟蛋皮串珠的年代推测

这些鸵鸟蛋皮碎片及串珠主要采自于SDG12地点附近靠近毛乌素沙地的地区。这些采集品可能是该地区顶部堆积遭到风化侵蚀后暴露于地表的, 而SDG12地点顶层堆积的年代经光释光测定为(12.1±1.0) ka, 即为1.1万年左右[5] , 故这些采集品的年代应晚于SDG12顶部堆积的年代。此外, 在采集鸵鸟蛋皮串珠的同时, 还采集到了一些磨制石器和陶片。又由于这些采集品位于边沟河河漫滩上, 也不排除流水改造的可能性。因而, 这些采集品的年代应该不早于距今1万年左右, 地质年代推测大致在全新世初期。由于采集地附近SDG12地点地层由于发掘面积不大, 尚未发现鸵鸟蛋皮装饰品, 还需要寻找其原生层位, 从而建立这些遗物的年代框架, 探讨遗址形成的各种营力和过程。

5 结语

这些鸵鸟蛋皮装饰品, 从其生产工序等方面分析, 它们应是古人类行为的产物, 是古人类有意识地制作出来的, 具有原始艺术萌芽色彩。事实上, 象征性行为并非是旧石器时代晚期所特有的特征, 这种具有象征性行为的原始人类作品很早就已经出现了,诸如俄罗斯阿尔泰地区Denisova洞穴发现的穿孔兽牙((69±17) ka BP) [13]及 Kara-Bom 遗址发现的染色穿孔兽牙及骨片((43300±1600) ka BP) [14]、南非Sibudu洞穴发现的穿孔贝壳(60~70 ka BP) [15]、黎凡特(Levant)地区土耳其 ǜςağzılı 发现的穿孔贝壳(41~43ka BP) [16]、黎巴嫩Ksar’Akil 遗址出土的钻孔贝壳(约40 ka BP) [16]及阿尔及利亚 Oued Djebbana 遗址的穿孔贝壳(>35 ka BP) [17]等。然而, 这些地区的新发现却引发了巨大的争议, 其焦点在于尼安德特人是否有能力做出这种复杂的象征性行为, 如果尼安德特人不是这些复杂的人类行为的制造者, 那么很有可能现代人是这些装饰品的主人, 但是现代人能出现在那么早的阶段吗? 迄今为止, 这个问题还是尚无定论, 有学者提出: 新发现的这些艺术和象征性行为是两种不同人种类型的人类相互交流的结果, 且随着人类群体复杂程度的发展, 也产生了个人和人类群体的自我认同感 [18]。西伯利亚地区新发现的古人类学材料——阿尔泰地区Denisova洞穴和Okladnikov洞穴遗址发现的旧石器时代中期人类牙齿化石[19,20] ,这为解决这个难题提供了重要材料。根据其测量性状, 这些牙齿化石属于晚期智人, 但值得注意的是,牙齿的非测量性状体现了在较早阶段就存在西、东方人种混杂的现象。虽然证据有限, 但还是体现出了这一地区人类的连续进化。解决这个问题的关键还需要将来深入研究各个地区石器工业的发展序列,以证明当地旧石器时代中期、晚期石器工业的连续发展。此外, 还需要寻找更多的古人类学方面的证据。

年代最早的鸵鸟蛋皮串珠被报道发现于非洲中期石器时代(MSA)的Mumba洞穴遗址内, 但是其年代不是很确定[18]。而发现最早的有确信年代数据的鸵鸟蛋皮串珠出土于东非地区晚期石器时代(LSA)遗址(40 ka BP) [21]。由此可以看出, 串珠及其他装饰品在尼安德特人及晚期智人的文化生活中是普遍存在的, 它们在古人类的日常生活中起着重要的作用。 根据历史时期和现代民族学的材料, 一般意义上讲, 如果一个人佩戴像串珠这样具有象征意义的个人装饰品, 通常会将自己的一些想法甚至个人认同感传达给不同的信息受众者。佩戴这些个人装饰品可能体现出佩戴者的年龄、所属族群、姻亲关系、社会地位、财富水平等个人信息[22], 比如南亚大安达曼群岛上的土著居民个人饰物所体现的各种信息[23]。通常这些信息不仅会传达给与佩戴者有着一定文化联系或背景的信息受众者, 而且还可以传达给一些不同族群的人——“亲密的陌生人(intimate strangers)”, 以获取更广泛的认同感 [24]。由此可知, 串珠等个人装饰品就是一种传达个人信息的媒介或载体。事实上, 旧石器时代的串珠等装饰品的功能、作用也像历史时期及现代所记载的民族学材料较为相似, 但研究者们却不能获取更多的信息, 这是由于缺乏与之相关的文化背景及材料来解释这些蕴藏的象征性行为信息[25,26]。水洞沟采集的这些串珠由于其不同于矿物质染料等装饰品, 其具有易保存、易获取、易于达到产品标准化等特点, 故可长时间使用, 甚至代代相传,并可以扩大整个族群社会与外界交流的规模, 将信息传给更加广泛的人群和更远的地理范围, 从而反映出古人类的生产力水平、生态环境的变化以及相关的人口信息。

综上, 水洞沟遗址附近采集的鸵鸟蛋皮串珠, 表明早在晚更新世末至全新世初期, 水洞沟地区的远古人类已经具有了较高的生产力水平和审美能力,他们不仅制作石器和从事采集、狩猎活动, 还制作了这些精美的鸵鸟蛋皮串珠, 极大地丰富了水洞沟文化的内涵, 为研究该地区古人类的技术演化、行为方式和原始艺术的起源提供了重要的线索和依据。

致谢 陈福友、刘德成、关莹、周振宇等参加了野外调查并参与讨论; 就有关化石鉴定曾与中国科学院古脊椎动物与古

人类研究所王强博士及硕士研究生张蜀康进行过有益交流, 张蜀康还帮助部分显微照相; 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的梅惠杰博士为本项研究拍摄了精美的图片; 亚利桑那大学的Steven L.Kuhn教授寄来了一些国外相关研究文献; 研究过程中与英国牛津大学的 Jayson Orton博士、德国图宾根大学的 Andrew W.Kandel博士以及中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的宋艳花博士进行了有益的讨论, 他们的工作成果和意见、建议对本文的写作提供了重要帮助。

参考文献

1 张晓凌.中国原始艺术精神.重庆: 重庆出版社, 2005.28—62

2 Bouzouggara A, Bartonb N, Vanhaerend M, et al. 82000-year-old shell beads from North Africa and implications for the origins of modern human behavior. Proc Natl Acad Sci USA, 2007, 104: 9964—9969

3 Henshilwood C, d’Errico F, Vanhaeren M, et al. Middle Stone Age shell beads from South Africa. Science, 2004, 304: 404

4 高星, 王惠民, 裴树文, 等. 中国学者重新发掘宁夏水洞沟遗址. 中国文物报, 2003年12月19日1—2版

5 刘德成, 陈福友, 张晓凌, 等. 水洞沟 12 地点的古环境研究. 人类学学报, 2008, 27: 295—303

6 Beck H C. Classification and nomenclature of beads and pendants. Archaeologia, 1928, 77: 1—76

7 Plug I. Bone tools and shell, bone and ostrich eggshell beads from Bushman Rock Shelter (BRS), eastern Transvaal. South African Archaeol Bull, 1982, 37: 57—62

8 Kandel A W, Conard N J. Production sequence of ostrich eggshell beads and settlement dynamics in the Geelbek Dunes of the West-ern Cape, South Africa. J Archaeol Sci, 2005, 32: 1711—1721

9 Orton J. Later Stone Age ostrich eggshell bead manufacture in the Northern Cape, South Africa. J Archaeol Sci, 2008, 35: 1765—1775

10 赵资奎, 袁全, 王将克, 等. 中国猿人化石产地鸵鸟蛋壳化石的显微结构和氨基酸组成. 古脊椎动物与古人类, 1981, 19:327—336

11 佘德伟. 卵壳的超微结构特征. 动物学报, 1995, 41: 243—255

12 安芷生. 华北鸵鸟蛋化石的新发现及其显微结构的初步研究. 古脊椎动物学报, 1964, 8: 374—382

13 Derevianko A P. The Middle to Upper Paleolithic transition in the Altai. Archaeol Ethnol Anthropol Eur, 2001, 7: 70—103

14 Derevianko A P, Rybin E P. The earliest representations of symbolic behavior by Paleolithic humans in the Altai Mountains. In: Dere-vianko A P, ed. The Middle to Upper Paleolithic Transition in Eurasia: Hypotheses and Facts. Novosibirsk, 2005. 232—255

15 Errico F, Vanhaeren M, Wadley L. Possible shell beads from the Middle Stone Age layers of Sibudu Cave, South Africa. J Archaeol Sci,2008, 35: 2675—2685

16 Kuhn S L, Stiner M C, David S R, et al. Ornaments of the earliest Upper Paleolithic: New insights from the Levant. Proc Natl Acad Sci USA, 2001, 98: 7641—7646

17 Vanhaeren M, d’Errico F, Stringer C, et al. Middle Paleolithic shell beads in Israel and Algeria. Science, 2006, 312: 1785—1788

18 McBrearty S, Brooks A S. The revolution that wasn’t: A new interpretation of the origin of modern human behavior. J Hum Evol,2000, 39: 453—563

19 Shpakova E G, Derevianko A P. The interpretation of odontological features of Pleistocene human remains from the Altai. ArchaeolEthnol Anthropol Eur, 2000, 1: 125—138

20 Shpakova E G. Paleolithic human dental remains from Siberia. Archaeol Ethnol Anthropol Eur, 2001, 8: 64—76

21 Ambrose S H. Chronology of the Later Stone Age and food production in East Africa.J Archaeol Sci, 1998, 25: 377—392

22 Bednarik R G. The role of Pleistocene beads in documenting hominid cognition. Rock Art Res, 1997, 14: 27—41

23 拉德克利夫-布朗, 著. 梁粤, 译. 安达曼岛人. 桂林: 广西师范大学出版社, 2005.359—365

24 Kuhn S L, Stiner M C. Body ornamentation as information technology: Towards an understanding of the significance of early beads.In: Mellars P, Boyle K, Bar-Yosef O, et al, eds. Rethinking the Human Revolution: New Behavioral and Biological and Perspectives on the Origins and Dispersal of Modern Humans. Cambridge: MacDonald Institute of Archaeology, 2007. 45—54

25 Kuhn S L, Stiner M C. Paleolithic ornaments: Implications for cognition, demography and identity. Diogenes, 2007, 54: 40—48

26 Wong K. The morning of the modern mind. Sci Am, 2005, 292: 74—83

本文出自《科学通报》2009年第19期,2886-2894页。