西夏文字及文物中所见其使用情况

牛达生

摘要: 考古证明,宁夏永宁县闽宁村野利氏家族墓地是西夏早期元昊、谅祚时期的墓地,距1036年元昊创制西夏文字已有多年。但我们惊奇地发现墓地残碑全是汉文而无西夏文,从而引发了西夏文字是何时使用和使用情况的问题。本文通过寻找早期西夏文物上的文字,大体上勾勒出西夏文字使用的情况: 元昊、谅祚时期,为西夏文字的推广使用时期;惠宗时期,地方官员已可娴熟地使用西夏文字,西夏文字得到很好的应用;崇宗、仁宗时期,是西夏文字广泛应用、频繁使用的时期,也是西夏文化最为发达的时期;西夏之后,元代为西夏文字继续使用时期,而明代则是西夏文字的消亡时期。

关键词: 西夏文字;西夏文物;使用情况

作者简介: 牛达生(1933—),男,山西太原人,宁夏考古所,主要研究方向为西夏学、钱币学、印刷学。

如果有人要问,西夏文化最大的特点是什么?我们可以毫不犹豫地回答,就是奇特的西夏文字。文字是民族文化发展到成熟阶段的重要标志,政令的颁行、信息的沟通、文书的往还以及国家间的交往等等,都需要文字。文字的创制给本民族人民在思想交流和文化传承方面带来莫大的便利。

一、西夏文字的创制、使用和“死亡”

说起西夏,我们不能不首先想到开国皇帝李元昊。《宋史·夏国传》说他“性雄毅,多大略”。他继承父祖事业,建立起一套适合西夏社会的政治、军事制度,并于1038年在西夏都城兴庆府(今宁夏银川市)南郊“筑坛受册”,大封群臣,公开称帝,与宋朝平起平坐。此后,又多次与宋、辽兵戎相见,终以胜利告终,从而巩固了西夏政权。西夏政权采取种种措施,发展农业、畜牧业和手工业生产,促进了社会经济的发展,为祖国西部开发作出了贡献。李元昊“善绘画”、“晓浮图学,通蕃汉文字”,特别是他提出并主持创制了西夏文字,为我国优秀传统文化留下了宝贵的财富。

我们知道汉字发展成今天的模式,是在漫长的岁月里,经历了原始符号、甲骨文、金文、大小篆、隶书、真书和行书、草书等一系列的演变和发展而成的。西夏文字则不然,是元昊在建国前两年(1036年),命学贯蕃汉的大学者、西夏第一文士野利仁荣“演绎”而成的。他是如何“演绎”的?沈括在《梦溪笔谈》中作了回答,书中说他“创造蕃书,独居一楼上,累年方成”,也就是“闭门造车”造出来的。由于他的巨大贡献,100多年后,被重视儒学教育的仁宗仁孝皇帝封为“广惠王”。西夏字和汉字一样,也是表意文字,字形方正,笔画匀称,疏密有致,造型很美。但比之汉字,笔画相当繁复,大多在10画以上,曾巩在《隆平集》中说它“文类符箓”。

西夏的主体民族党项族,本来是有文字的。他们原居于青藏高原,和藏族在血缘、语言、宗教、社会习俗等方面都有着密切联系,甚至有人认定党项族就是藏族的一支。元昊通“蕃汉文字”,其中的“蕃”字,就是藏文。那么,有什么必要另造一种文字呢?对于这一问题,无文献可征,尽可以见仁见智。有人认为,党项自认为自己是与藏族不同的另一种民族,为什么要用藏文呢?也有人认为,这与元昊个人的气质和建立独立政权的需要有关。

元昊的父亲德明,在其辖区内发号施令,任命官吏,广建宫室,出外巡游时,“大辇方輿,卤簿仪卫”,俨然帝王气派。然而,他臣属于宋,一直与宋保持良好的关系,从中获益不少。他临终时,告诫年幼的元昊:“吾族三十年衣锦绮,此宋恩也,不可负。”而元昊则“创制物始”,很喜欢标新立异。对乃父的教导却有自己的想法,说:“衣皮毛,事畜牧,蕃性所使,英雄之生,当王霸耳,何锦绮为?”元昊在建国前后,很注意发扬本民族的特点,如改革礼乐,建立蕃学;取消唐、宋所赐李、赵姓氏,改用党项姓嵬名氏;禁止用汉人风俗结发,推行党项传统秃发等。作为一个与宋、辽抗衡的国家,没有自己的文字是难以想象的,这或许就是元昊创制西夏文字的动因。

我们也注意到,原居于青海湖东部河曲一带的党项族,由于受到强大起来的吐蕃的压力,在唐初就逐渐内迁,并定居在今陕北一带。他们与汉族长期杂处,受汉族文化的影响,生产方式和生活方式有了很大变化。他们的上层统治者,也进入国家官员序列,并且都会熟练地使用汉字。1965年,陕西横山出土的“拓拔守寂墓志铭”,刻于唐开元年间,是现知最早的党项族墓志铭。此外,在内蒙古乌审旗、陕北榆林等地出土了五代、宋代李氏墓志铭。这些墓志全部为汉文,其格式与唐宋官员通用格式完全一样,内容多为墓主人的功德懿行,并旁及相关亲人的官资等。但是,这只在少数上层统治者内,而散居于草原荒漠的广大党项族部落人民,讲的还是党项语言,他们需要自己的文字。

作为记录古代党项族语言的西夏文字,又称番书、番字。西夏文字是方块字,从外形上看,当然与藏文截然不同,但也绝不用一个哪怕是汉字的偏旁部首,以体现它的独特性。西夏文字也属表意文字,它的结构多仿汉字,用横、竖、点、撇、折、拐钩组字,在字体形态、书写规则方面,都未摆脱汉字的影响。

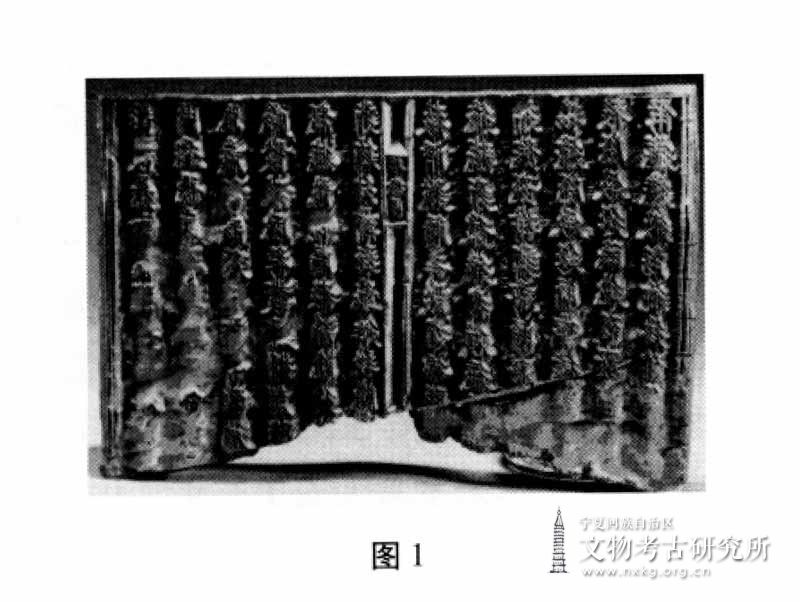

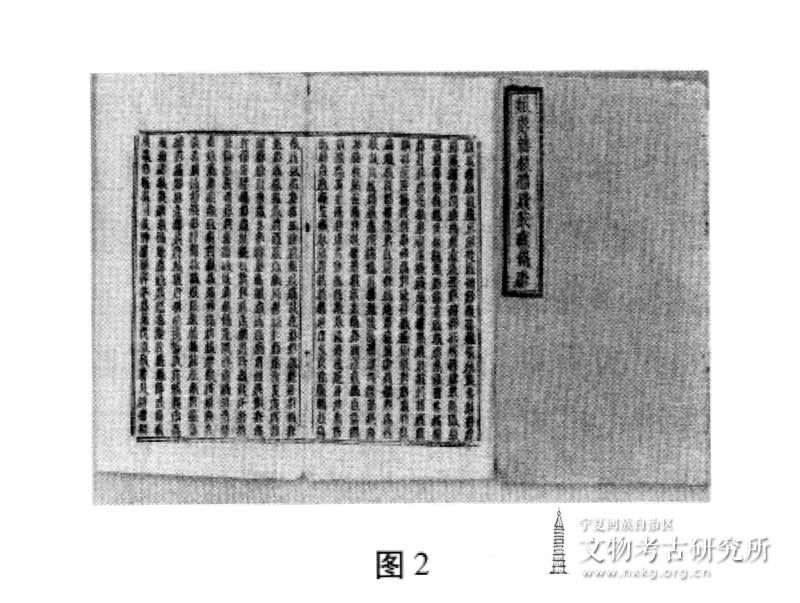

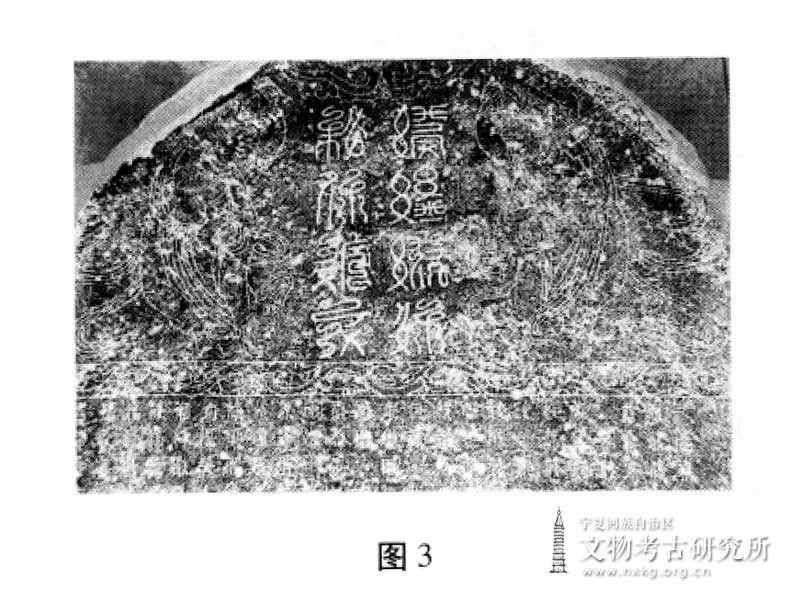

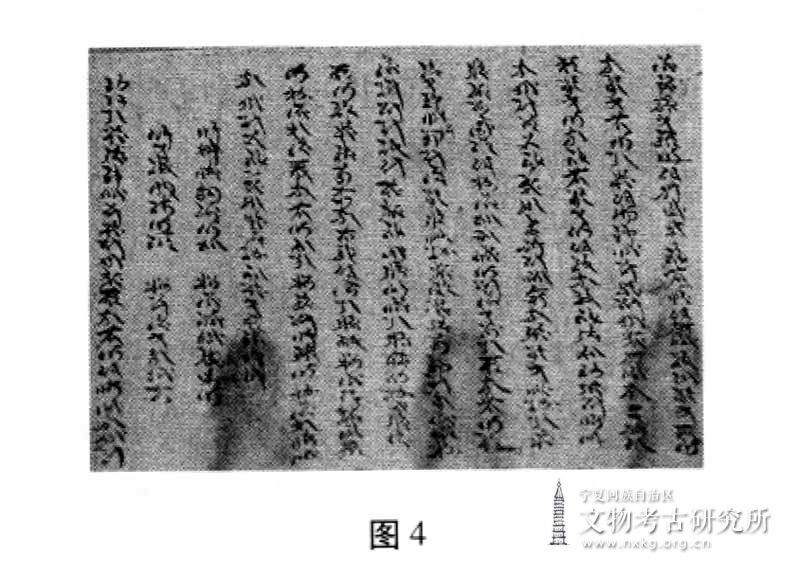

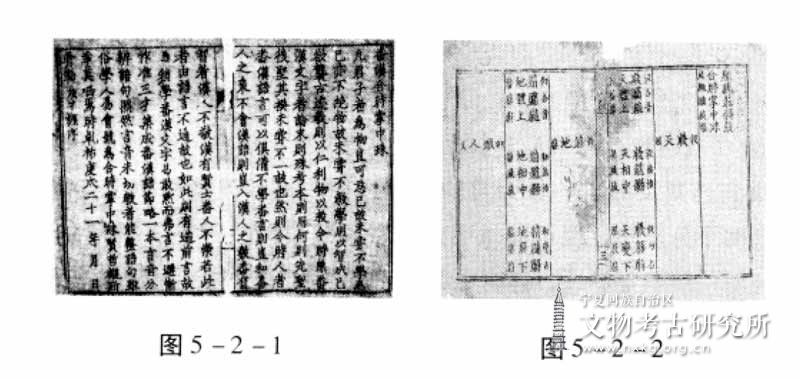

西夏文字也有楷、篆、行、草诸体,但没有明显的隶书。楷书多用于雕版(图1),见于现存大量的西夏文献中,多为西夏文佛经,有写本,多为印本(图2);篆书留存下来的很少,散见于金石(图3);行、草常用于佛经和世俗文书的书写(图4)。这些反映西夏文字的使用情况,都是根据出土文物认识的。西夏学者骨勒茂才在其所编汉人学习番字、夏人学习汉字的双语对读《番汉合时掌中珠·序》中说,汉夏两种文字,“论末则殊,考本则同”,是很有道理的(图5-2-1、5-2-2)。元昊曾大力推广西夏文字,“尊为国字,凡国中艺文诰牒,尽易蕃书”。“教国人记事用蕃书,而译《孝经》、《尔雅》、《四言杂字》为蕃语。”西夏文字作为法定文字,在公私文书中广为使用,渗透到社会生活的方方面面,成为西夏文化最重要的特色。

逮及元代,在党项族聚居的地区仍然部分地使用西夏文字,称为“河西字”。元成宗大德年间(1297—1307年),先后在河北宣化和杭州印过西夏文大藏经,印数达190藏,合68万多卷,施散于宁夏、(甘肃)永昌、沙州等党项人聚居的地方流通供养。元末所刻北京居庸关云台六体刻经和敦煌莫高窟速来蛮西宁王六体记功碑,其中一体就是西夏文。到了明代,党项人的活动并未完全停止。现存故宫博物院的西夏文《高王观世音经》,刻于明洪武五年(1372年);1962年,河北保定发现了刻有明弘治十五年(1502年)的西夏文石刻经幢。说明在明代中叶,仍有少数党项遗民在宗教活动中使用本民族古老的文字。然而,它已是回光返照了。民族的融合是不以人的意志为转移的客观规律。西夏灭亡后,历经元、明两代,党项族逐渐融合到汉族和其他兄弟民族中,西夏文字也逐渐在社会生活中销声匿迹,至迟在明代中叶,便成为无人可识的死文字。过去曾流传一种说法,称西夏研究为“绝学”,很大程度上,应该说是对西夏文字的不了解和难以认识。

1804年,清乾嘉派学者张澍在其故乡凉州发现了著名的汉夏两种文字的《凉州重修护国寺感通塔碑铭》(简称“西夏碑”),从而使西夏文字重见天日。20世纪以来,西夏考古有很多重要的发现和研究成果,西夏研究逐渐成为一种显学,它与敦煌学、藏学、蒙古学一样,成为一门重要的学科。

二、野利氏家族墓地没有西夏文字残碑

2000年,宁夏考古部门对位于银川西夏陵南20公里,属宁夏永宁县闽宁村的西夏古墓进行了清理发掘。在已发掘的8座墓葬4座碑亭中,也出土了和西夏陵一样的碑刻残片200多件。尽管其残破程度远甚于西夏陵,但还是从中找到了为古墓断代的重要依据。

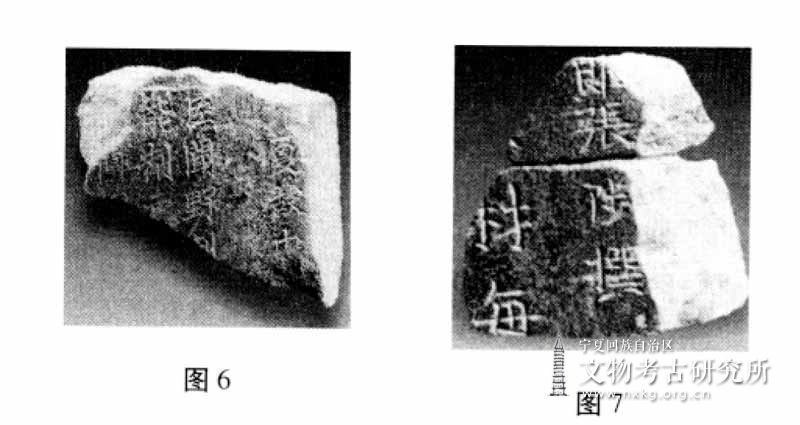

(一)此墓为野利氏家族墓地。依据是有两块野利氏名讳的残片:一为“野利讳”,一为“大夏故中……臣闻野利”(图6)。这两块残碑尽管只有数字,但却十分重要。野利氏是何等人氏?《宋史·夏国传》载,野利氏是党项八部之一,其家族成员地位显赫。元昊祖母顺成懿孝皇后是野利氏,元昊宪成皇后也是野利氏。西夏名臣中不乏野利家族成员,野利旺荣、野利遇乞兄弟二人是野利皇后的从父,他们二人分掌左右厢兵,对宋作战,屡有战功,因常驻兵天都山(今宁夏海原县境),被称为“天都大王”。创制西夏文字的野利仁荣,也是野利族人。在国家图书馆所藏西夏文献贷粮账中,也有野利氏,他和嵬名氏(皇族)、骨勒氏等,“都是有余粮可贷的富裕户”①172。

(二)碑文为张陟所撰。残碑中有“郎张陟撰”(图7)。张陟是何许人氏?是西夏开国皇帝元昊重臣。《宋史·夏国传》载:元昊1038年10月称帝后,“始大建官,以嵬名守全、张陟、张绛……主谋议”②13994。又,元昊为给自己当皇帝制造舆论,在其登基前两个月建“连云之塔”,立《大夏国葬舍利碣铭》。该《碣铭》也为张陟所撰,碑首行署名为“右仆射兼中书侍郎平章事臣张陟奉制撰”③。按宋制:“右仆射兼中书侍郎平章事”,为一品宰相。以位极人臣的宰相为野利氏墓撰写碑文,足以显示野利家族之显赫地位。

“野利”碑文残片,是姓氏而不是具体人名。它只是告诉我们这是与野利氏家族有关的墓地,并不能据此确定墓葬主人及其具体年代。但“张陟”生活在景宗、毅宗两朝,为墓地的断代提供了重要依据,这就是:一、闽宁村墓是西夏早期墓地;二、闽宁村墓是与西夏豪族野利氏有关的墓地。结合已往发掘资料,我们可以确定地说:这是迄今为止考古发现的仅有的一处党项人家族墓地④,也是仅有的一处西夏早期墓地。因此,它是西夏考古的一次重要发现,具有重要研究价值。

我们注意到:西夏陵残碑有西夏文和汉文两种,而闽宁村却只有汉文而无西夏文。据研究,这处墓地的下限在西夏毅宗谅祚时期(1049—1067年)⑤142-143,这时距西夏文字创制已有二三十年。为什么这样重要的一处西夏贵族墓地,竟然没有使用引以自豪的本民族文字呢?这给我们提出一个问题,即西夏文字是何时开始使用的?又是如何使用的?

三、西夏早期文物上的西夏文字

20世纪,特别是改革开放以来,西夏文物有很多重要的发现,其中就有不少带西夏文字的文物。在这些文物中,最为重要、数量最多的是西夏文字的文书,有写本和印本,约有数百种之多。内容大多为佛经,而世俗文书更为重要,约占10%,有法典、类书、辞书、字典、卖地契约、审判档案、纳粮账、贷粮账、人口税账、户籍、医方、占卜辞、日历、便条等等,内容十分丰富,是研究西夏最宝贵的资料。

另外,在碑刻、简牍、钱币、官印、牌符上有西夏文字,在金银器皿、铜镜、刀剑、瓷器、石雕、砖雕、崖刻、丝织品等文物上,有的也有西夏文字。但可惜的是有明确纪年的西夏文物凤毛麟角。鉴于此,要了解西夏文字的使用情况,寻找有早期纪年的文物无疑具有重要意义。

为此,将所得景宗、毅宗、惠宗三朝有绝对年代可考的文物简述如下。

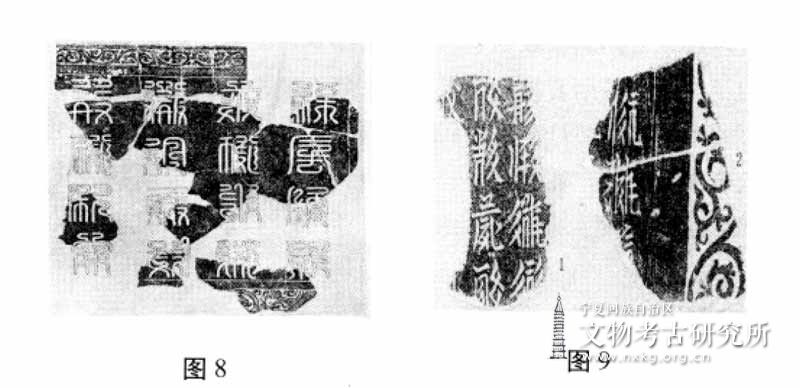

(一)景宗元昊泰陵西夏文残碑。在西夏陵研究中,因无文献可征,诸陵陵主一直是困扰人们的重大问题之一。在迄今为止的研究中,除有残碑篆额(图8)可证7号陵为仁孝寿陵外,就是3号陵为元昊泰陵的说法受到肯定。3号陵的平面布局、建筑结构、建筑构件等,与其他帝陵有明显的不同,受到学界的重视。20世纪90年代,宁夏文物部门先后对3号陵东、西两座碑亭进行了清理发掘,其中东碑亭出土残碑360片,3字以上者仅10余片(图9),难成句读;西碑亭出土残碑900余件,保存情况较好,但6字以上者也仅有10多片,可识别之字最多达20字,有的有完整词语,如吐蕃、将军、宗亲、契丹等,但也难成句读。但令人不解的是:在已清理的其他陵墓9座碑亭残碑,都有汉、夏两种文字,唯独3号陵全为西夏文,而不见汉文,这是否与元昊所倡导的“蕃性”有关呢?但重要的是这是我们所见西夏最早的文字,它是一种已经完全成熟的文字,文字瘦硬,书写很美,有柳体遗风。

涉及元昊时有关西夏文字的文物,尚有两件,但是否是元昊时文物,因学界有不同意见,尚不能最后认定。兹简介如下,供诸讨论。

一件是6号陵残碑(图10)。20世纪70年代以来,包括笔者在内的多数学者接受宋代风水堪輿之说,认为西夏陵从南向北,是仿宋陵按“五音姓利”、“角姓贯魚葬法”排列的。按此排法,6号陵为崇宗乾顺显陵。最近出版的《西夏研究》2012年第3期,发表了宁夏考古所孙昌盛研究员《西夏陵六号陵陵主考》一文,引起学界关注。该文通过对残碑文字的分析,推翻了6号陵为崇宗乾顺显陵的说法,认为这座陵“是太宗李德明嘉陵”。同时,该文还对其他6座陵陵主也作了新的“推测”[1]。这些说法能否成立有待检验,但对于西夏诸陵陵主的探讨无疑是有意义的。太宗德明嘉陵与太祖继迁裕陵(1号陵),也即《宋史·夏国传》所谓的嘉裕二陵,屹立陵区南端,是西夏陵最重要的景观之一(图11)。这一观点也出现在旅游宣传和一些通俗作品中,影响很大。当然我们没有必要因一篇文章而立即改变诸陵排序。我们这里要说的是孙文对原定7号陵为仁孝寿陵和3号陵为元昊泰陵没有提出异议,不影响3号陵残碑是如今所能见到的最早的西夏文字的认识。

这里要讨论的是6号陵出土汉文和西夏文残碑的问题,根据残碑文种、文字大小、字体风格判断,东西两座碑亭至少有汉文碑1通,西夏文碑3通。问题是西夏文字创于元昊称帝建国前的1036年,而死于1032年德明嘉陵怎么会有西夏文碑呢?孙文对此作了解释:汉文碑为德明初葬时所立,而西夏文碑则是元昊称帝后,为了追述乃父一生的丰功伟绩,在追封继迁和德明的“谥号、庙号及陵号”时,另立的西夏文新碑。如果这一结论可以成立,6号陵西夏文残碑,应是我们今天所能看到的比3号陵残碑还要早的西夏文字[2]。但这只能是一家之言,有待新的发现和更深入的研究。

另一件是西夏历书的问题。1914年斯坦因盗掘的现藏于英国的黑城文献,有夏、汉两种文字合璧的西夏历书残页。据陈炳应教授考证,这是一件景宗天授礼法延祚十年(1047年)的历书,认为它是“迄今所知使用西夏文字的最早的实证,距颁布西夏文字的时间只有十几年,对于研究西夏文字的使用历史很有价值”⑥319。史金波教授肯定了这一考订,并认为该历书“是现存西夏最早的历书,也是目前所知最早有二十八宿的历书,它比原认为最早使用二十八宿的南宋宝祐四年(1256年)历要早209年,具有重要学术价值”⑦481。但是,近年来这一结论受到挑战。彭向前、李晓玉撰文对这件历书作了重新考释,认为陈教授的“上述结论是错误的,该件历日应该属于西夏乾祐二年辛卯(1171年)”⑧。

我们之所以把这两个问题摆在这里,无非是希冀这两个问题继续讨论下去,一则有助于相关问题的深入研究,当然更希望能确定西夏文字的最早使用情况。

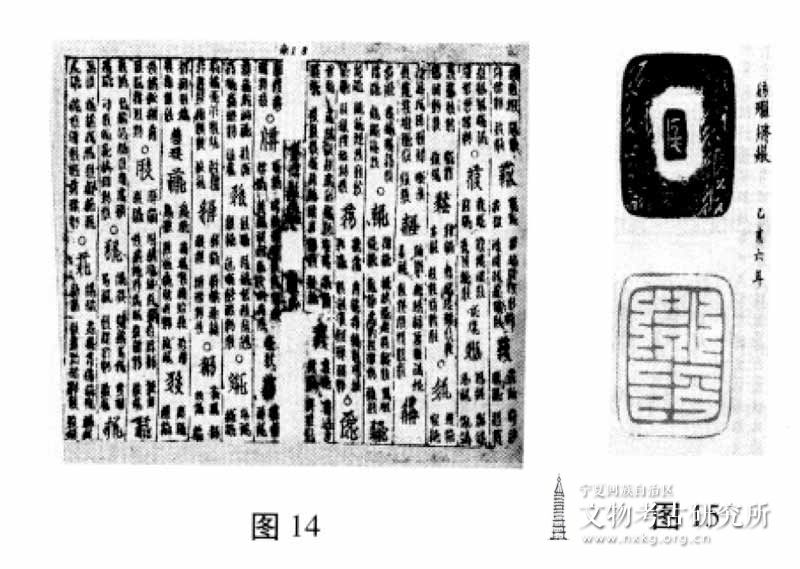

(二)毅宗谅祚西夏文“福圣宝钱”(图12)。铸于福圣承道年间(1053—1056年),是西夏最早的货币,也是迄今为止仅有的一件毅宗谅祚时期有西夏文字的文物。需要说明的是,可以认定的西夏文钱币除“福圣宝钱”外,还有惠宗“大安宝钱”、崇宗“贞观宝钱”、仁宗“乾祐宝钱”和桓宗“天庆宝钱”。

(三)惠宗秉常莫高窟西夏文题记。惠宗有纪年西夏文文物,除“大安宝钱”(1073—1084年)外,另一件就是莫高窟西夏文题记。据史金波、白滨先生调查,在莫高窟、榆林窟发现墨书或是划刻的西夏文题记100多处,1200余字,略少于两窟中的汉文题记,多是供养人发愿文和巡礼题记,还有西夏供养人像榜题。但两窟中有绝对年代可考者仅有5则,我们注意到没有景宗元昊、毅宗谅祚时的题记。两窟中最早的为莫高窟第65窟惠宗秉常大安十一年(1085年)题记。其余4处皆为崇宗乾顺题记。⑨

惠宗时期有西夏文纪年的文物,还有三件:一件是俄藏黑城文献中的西夏文《佛说阿弥陀经》,也刊于惠宗大安十一年⑩207。这是现存最早的西夏文佛经。

一件是瓜州审判档案(图13),现藏国家图书馆等处,为惠宗天赐礼盛国庆元年(1069年)记录审理民间侵夺伤害案件文档,说明西夏对瓜、沙等州的有效管理。从档案文字可以看出,当时的官吏已经可以娴熟地使用西夏文字,瓜州、沙州(甘肃敦煌)地区是推行西夏文字较早的地区之一。

另一件是西夏文辞书《文海宝韵》,简称《文海》(图14) 成书于惠宗天赐礼盛国庆四年(1072年),是西夏学者罗瑞智忠等编纂的西夏文字形、音、义字典,是现知西夏最早的辞书。它将汉文《广韵》和《说文解字》的特点容为一体,体例新颖,前所未有。1983年,史金波、白滨、黄振华合著《文海研究》,对《文海》做了全面系统的研究,是我国第一部研究西夏语言文字的专著,对西夏文字的研究和西夏学的发展,起了重要的推动作用。《文海》的编撰,对西夏文字的进一步推广和应用具有重要的作用,从另一个角度说明西夏文字是一种成功的文字。而与西夏同时的契丹文、女真文却未能做到这点[3]。

寻找有年款文字的西夏文物,当然不会忘记西夏官印。西夏官印绝大多数刻有年款,是西夏文物中有明确纪年最多的文物。据统计,在全国各地文博、社科、高校等有关学术部门以及个人,分别收藏约150多方,多为“首领”二字印,还有四字印和六字印。但最早的官印,却是为铸于崇宗天祐民安乙亥六年(1095年)二字“首领”印(图15),而无崇宗以前景宗、毅宗、惠宗三朝的官印。是这时尚无铸印制度,还是在哪个角落等待我们去发掘,令人费解。据统计,西夏官印最多为崇宗朝,有52方,仁宗朝35方,约占全部官印99%⑪24。西夏官印这一数据,似乎很说明西夏文字的使用情况。

综上所述,大体反映了西夏文字使用的情况,即元昊、谅祚时期为西夏文字的推广使用时期;惠宗时期地方官员已可娴熟地使用西夏文字,并得到很好的应用;崇宗、仁宗时期,是西夏文字广泛应用、频繁使用的时期,也是西夏文化最为发达的时期。西夏之后,元代为西夏文字继续使用时期,而明代则是西夏文字的消亡时期。

19、20世纪是西夏文字重新认识时期,经过一个世纪的艰苦奋斗,产生了许多重要的研究成果,如字书辞书《文海研究》、《同音研究》、《番汉合时掌中珠》,法典《天盛改旧新定律令》、《贞观玉镜将》,类书《圣立义海》,社会历史《西夏社会》、《西夏文物研究》等。而到21世纪,在老一代研究成果的基础上,新一代的年轻学者正在茁壮成长,其中的佼佼者,已能应用自如地汉译西夏文文献,做出不少新的成果。随着中外西夏文献的结集出版,新的研究成果的不断涌现,许多存世的西夏文文献,将成为更多学者重要的可资参考的资料。

注释:

[1]孙文是西夏陵、更是陵主问题研究提出的一个新问题,对推动这一研究具有重要意义。笔者认真拜读后,认为可成一家之言,当然还有很大的研究空间,可作更深入的研究。自古以来,在“事死如事生”观念的影响下,无论贵贱,都重视身后之事,何况帝王之家。古代讲究风水堪輿之术,宋代尤甚。深受唐宋文化影响的西夏帝王,对西夏陵的构建,按说应有一个整体规划,应有一个符合封建礼制的埋葬体制和排列次第,但这些都是研究西夏陵寝制度有待探讨的问题。本文重在谈西夏文字的使用,孙文中的立论依据,有兴趣的读者,可详阅此文。

[2]谈到6号陵残碑,不能不联想到1号陵、2号陵。据悉,1、2号两陵也发现过西夏文残碑。近日,经请教钟侃先生说,在1972年发掘6号陵(当时称八号墓)的同时,对后来编号为1、2号两陵(还有8号

陵)进行调查时,在碑亭遗址上采集到西夏文残碑,并为自治区博物馆收藏。但该残碑至今未作整理,以致相关论著皆未提及此事。两陵残碑十分重要,很可能从中发现有关两陵陵主的重要资料,这对夏陵陵主的讨论具有重要意义。如果能证明两陵确是继迁、德明之陵,其陵西夏文残碑,当是元昊1038年称帝追赠其父其祖谥号、庙号、陵号时所立。据此可以说:两陵残碑,当是我们今天能见到的最早的西夏文字,而6号陵陵主的问题也就迎刃而解。顺便建议区博能整理发表这批材料。

[3]汉夏两种语言同属汉藏语系,是具有共同历史来源的“亲属语言”。西夏字同汉字一样属单音节词根语,适应了本民族的语言结构特点和语音特点,使它在使用过程中没有遇到大的困难,一直延续到明代,使用了400多年。契丹字、女真字尽管“脱胎于汉字”,而且借用了不少汉字,但因其属阿尔泰语系,主要是表音字,因此,在使用过程中就有诸多困难,不够顺畅。我们现在能看到的契丹、女真文献,如《契丹藏》、《赵城藏》等,都是汉文的,目前,尚未发现这两种文字纸质文书的报道。

参考文献:

①杜建录,史金波.西夏社会文书研究[M]. 上海:上海古籍出版社,2010.

②脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局标点本,1977.

③牛达生.《嘉靖宁夏新志》中的两篇西夏佚文[J]. 宁夏大学学报,1980(4).

④宁笃学,钟长发.甘肃武威西郊林场西夏墓清理简报[J]. 考古与文物,1980(3).

⑤宁夏文物考古研究所.闽宁村西夏墓地[M].北京:科学出版社,2004.

⑥陈炳应.西夏文物研究[M]. 银川:宁夏人民出版社,1985.

⑦史金波.西夏社会[M]. 上海:上海人民出版社,2007.

⑧彭向前,李晓玉.一件黑水城出土的夏汉合璧历日考释[M]//西夏学(第4辑),2009.

⑨史金波,白滨.莫高窟榆林窟西夏文题记研究[J]. 考古学报,1982(3).

⑩杜建录.西夏经济史[M]. 北京:中国社会科学出版社,2002.

⑪白滨.西夏文物·西夏官印、钱币、铜牌考[M]. 北京:文物出版社,1988.

Xixia Characters and Their Use in Cultural Relics

Niu Dasheng

Abstract: According to the archaeological evidence,the graveyard of Yeli Family,discovered in Minning Village of Yongning County in Ningxia,is the one in the reign of Yuan Hao and Liangzuo in the early period of the Xixia Regime,and have been many years since the creation of the Xixia characters by Yuan Han in 1036. The surprising discovery of Chinese characters on the fragments of tombstones in the graveyard gives the consideration of when and how Xixia characters are used. According to the characters on the early Xixia relics,the use of Xixia characters is basically described: 1.the promotion of Xixia characters in the reign of Yuan Han and Liangzuo;2.the good application of Xixia characters for the skillful use of the local officials in the reign of Huizong;3.the wide and frequent application of Xixia characters as well as the most developed Xixia culture in the reign of Chongzong and Renzong;4.after the Xixa Regime,the continuous use of Xixia characters in the Yuan Dynasty and the disappearance in the Ming Dynasty.

Key words: Xixia characters,Xixia relics,use

本文出自:《西夏研究》2013年第1期 ,53-60页。