宁夏灵武县磁窑堡瓷窑址发掘简报

中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队

1983年11月中国社会科学院考古研究所内蒙古队会同宁夏回族自治区博物馆对灵武县磁窑堡瓷窑址进行了调查①。1984——1986年中国社会科学院考古所在此进行了三次发掘,共开探方14个,发掘面积700平方米,发掘窑炉4座,作坊遗迹7处。出土器物有日常生活用具、雕塑品、娱乐用品、建筑材料、窑具等共2500余件。现将发掘主要收获简介如下。

一、窖址概况与地层堆积

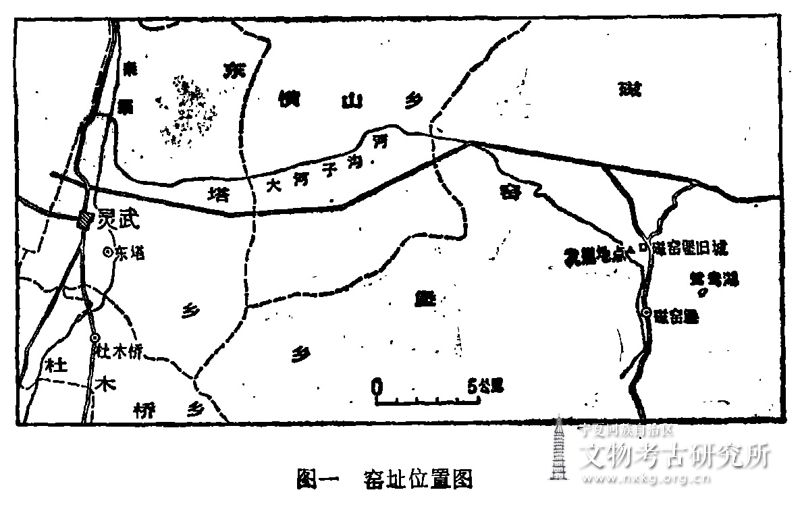

灵武县位于宁夏中部,黄河流经县的西界。县城以西是著名的银川平原一部分;县城以东不远即属半沙漠和沙漠区。磁窑堡窑址在县城以东公里,属沙漠区;南距磁窑堡镇(煤矿区)4公里。大河子沟河自南向北经窑址西侧蜿蜒流过,河东有一明代烽火台窑址东侧有一条干沟(季节河),沟东有明代城址一座(旧磁窑堡城)。古城东侧是灵武——磁窑堡镇公路(图一)。窑址范围即在干沟与大河子沟河之间。这一地点当地居民之为瓦罐窑。

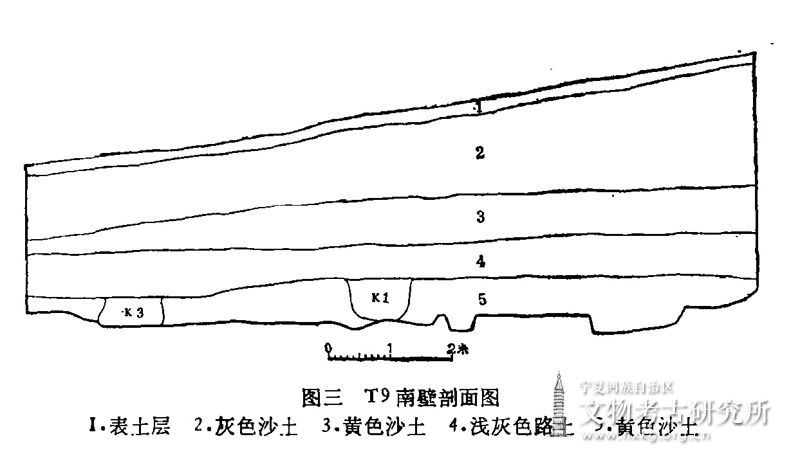

窑址座落在南北长约800米、东西宽400米左右的小山丘上。在此范围内各种瓷片、窑具随地可见。在干沟西侧的断崖上可看到瓷片堆积层,厚达2—4米,上部可看到几座极残破的窑炉。在窑迹南侧断崖处也可看到瓷片堆积层并有八座窑炉残迹。窑址的中心区在烽火台附近(图二),三次发掘主要集中在其东侧和南侧。其地层堆积情况以T9南壁为例说明如下(图三)。

第1层:表土层,黄褐色沙土,厚10—20厘米。出有碗,盘,盆等瓷片及垫条,匣钵片等窑具。

第2层:灰色沙土,内夹有煤渣等物。厚100—200厘米,为瓷片堆积层。出土遗物极为丰富,主要有黑、褐釉的曲腹碗,弦纹曲腹碗,浅腹盘,圈足有棱的大钵,长腹单耳罐,双耳大罐、玉壶春瓶,剔刻花经瓶等,以及大量的匣钵,顶碗,垫条等窑具。

第3层:黄色沙土,厚25—100厘米。此层出土遗物除少量弦纹碗外,还有青、褐釉的斜壁碗,敛口瓮,双耳罐,瓦件,棋子等,窑具有匣钵、垫条、顶碗等。此外还出有宋、金和西夏的钱币。

第4层:由浅灰色坚硬路土相叠压形成,共六层,有的地方两层间夹有沙土。厚50—80厘米。出有大量的褐、青釉斜壁碗,双耳罐,白釉剔刻花瓷片,棋子,瓦件,雕塑品,匣钵,顶碗,垫条,工字形窑具等,以及大量宋代钱币和一枚金代钱币。

第5层:黄色沙土,局部地区夹有灰脏土。厚25—90厘米。出有褐、青釉的斜壁碗、白釉撇沿曲腹碗,白釉折沿深腹小钵,青釉盘,雕塑品,瓦件,棋子,以及匣钵,顶碗等窑具和宋代钱币。

上述五层除第一层地表土外,可分上、下两大层。上层即第二层,为西夏—元代地层;三至五层为下层,属西夏地层。

二、遗迹

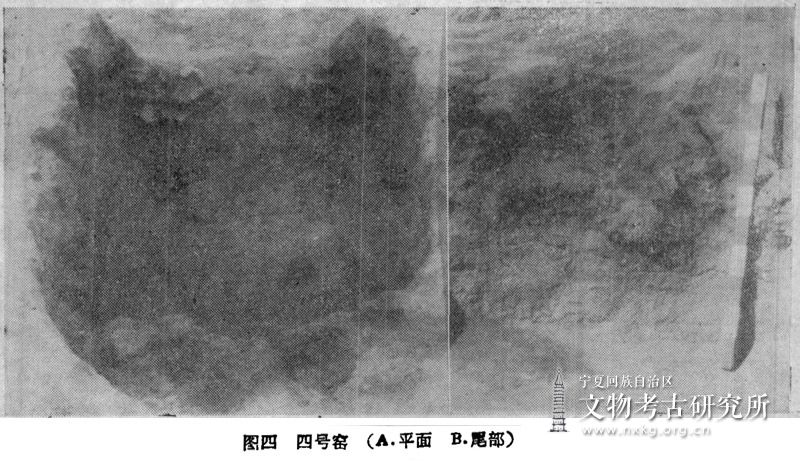

在发掘的四座窑炉中,Y4属于西夏时期,现将其结构简介如下。

Y4在T5的中部,三层下,建在生土上。此窑破坏较为严重,但有重要现象保存,平面呈椭圆形,长3.6、宽1.84米,方向65°。火门两侧有砖壁保存,北壁残存4层,南壁3层。火膛壁无存,但根据底部的红烧土痕可断定火膛范围。窑床仅在烟囱附近保存部分烧结面,高36、厚12厘米。窑壁仅保存底部的少量残砖。但从南北两壁生土剖面上看,上半部为红色、下半部为黄色,红黄两色分界处稍上与残窑床在同一水平上,应是窑床部位。窑尾处保存一个砖砌的烟囱底部,残存4层砖,残高32厘米(图四)。

作坊遗迹有房屋、存料池、淘洗池、淘洗大缸(无底下垫厚石板)、轮基、烘坯火炕等。

现将T8F2烘坯火炕简介如下。

火炕在T8F2的中部,在二层下压在三层遗迹。炕略呈方形、南北长2.66、东西宽2.56、壁残高0.38米·炕面无存,仅剩三个火膛、部分烟道和烟囱。三个火膛均在炕的西侧,北火膛口宽20厘米,中火膛口宽18厘米,南火膛口南壁残缺。火膛口及火膛均烧成红色。炕东部的烟道尚部分保存,用砖砌成。烟囱在东北角。烟道及烟囱均被熏成黑色(图五)。从火炕的形状、尺寸和有三个火瞠来看,不应是供人睡觉的地方,可能是烘坯的场所。有关研究资料表明,我国北方地区使用的制瓷原料为煤系地层中的“高岭石质泥岩”和“高岭石泥岩夹矸”②。它与南方所用高岭土的粘度可能有所区别;加之西北地区气候干燥,不宜在室外晾坯,故需在室内用火炕将坯烘干。据目前所知,烘坯火炕的设置为西北地区窑址所特有。陕西铜川耀州窑宋代作坊(85THZI—1)内设有火炕(长2.50、宽1—1.2米)和3个大陶缸,其中两缸内尚残留有釉料泥浆。说明了此作坊是施釉和烘干的场所。

三、遗物

(一)下层出土典型遗物

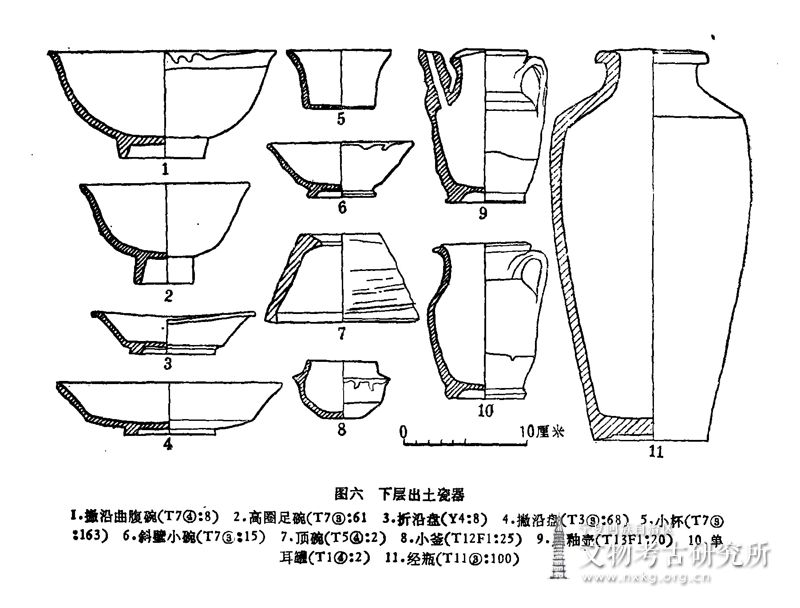

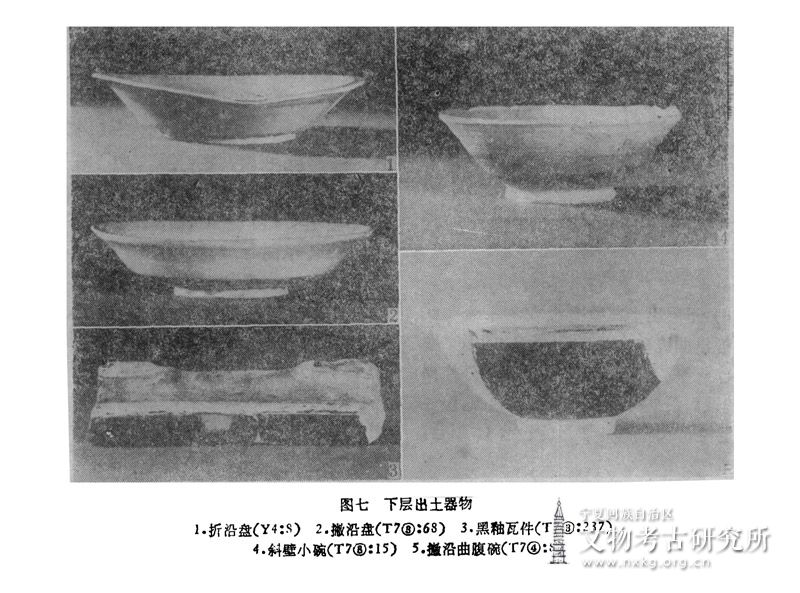

1.撇沿曲腹碗 T7④:8撇沿,曲腹,圈足。制作规整。内施青釉,底有涩圈外施褐釉,外壁近口沿处有宽8毫米的无釉圈,口径18.8、足径6.9、高8.4厘米(图六,1;图七,5)。

2.斜壁小碗 T7③:15,敞口,斜壁,圈足略深。仅内壁施青釉,底有涩圈。口径11.4、足径5.8、高4.3厘米(图六,6;图七,4)。

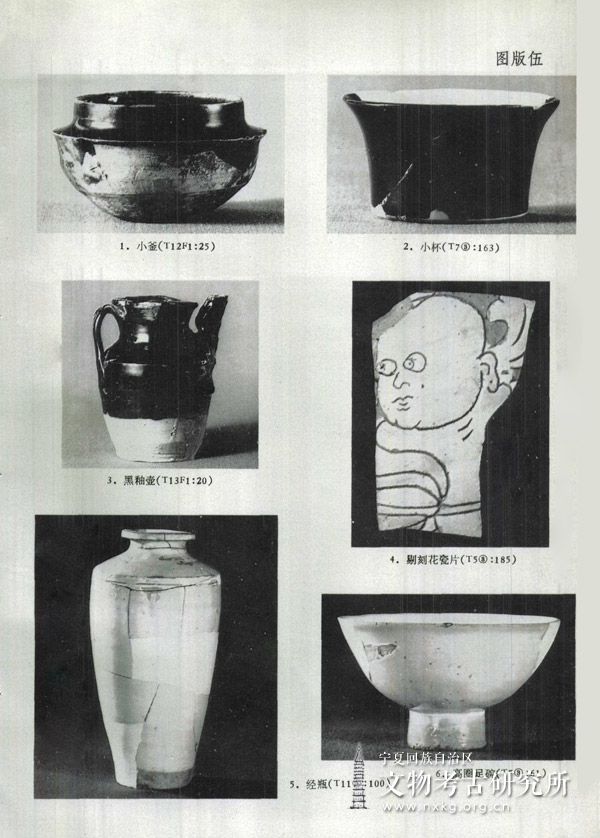

3.高圈足碗T7③:61,撇沿,曲腹,高圈足。通体施白釉,有细裂纹。釉下施化妆土,足部未施处呈青灰色。口径13.6、足径4.7、通高8、足高2.4厘米(图版伍,6;图六,2)。

4.折沿盘Y4:8,外折平沿,斜腹,折腰,矮圈足略深。口沿局部变形。内施青釉,底有涩圈。口径13.8、足径6.8、高2.8厘米(图六,3;图七,1)。

5.撇沿盘T7③:68,撇沿,斜腹,折腰,圈足略深,中心略凸。内外施白釉、有细裂纹,内底有沙圈,釉下施化妆土。口径18.4、足径7.4、高4.2厘米(图六,4;图七,2)。

6.小杯T7③:163,撇沿,深腹,平底,凹足。制作精细。内外施黑釉、光洁、明亮。口径8.4、底径6.1、足径2、高4.8厘米(图版伍,2;图六,5)。

7.小釜 T12F1:25,直口,宽沿,曲腹,小平底。内壁及外颈肩部施黑釉,芒口。口径6.3、肩径7.8、底径3、高4.7厘米(图版伍,1;图六,8)。

8.经瓶(俗称梅瓶)T11③:100,小口、折沿,束颈,宽肩下折,深腹,暗圈足。外施白釉、釉下施化妆土。口内径6.2、足径9,高31厘米(图版伍,5;图六,11)。

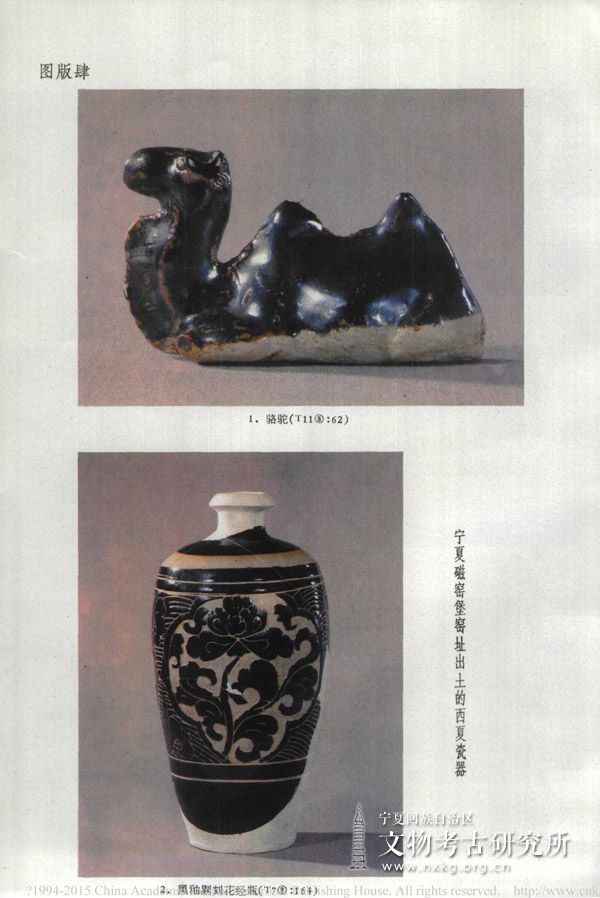

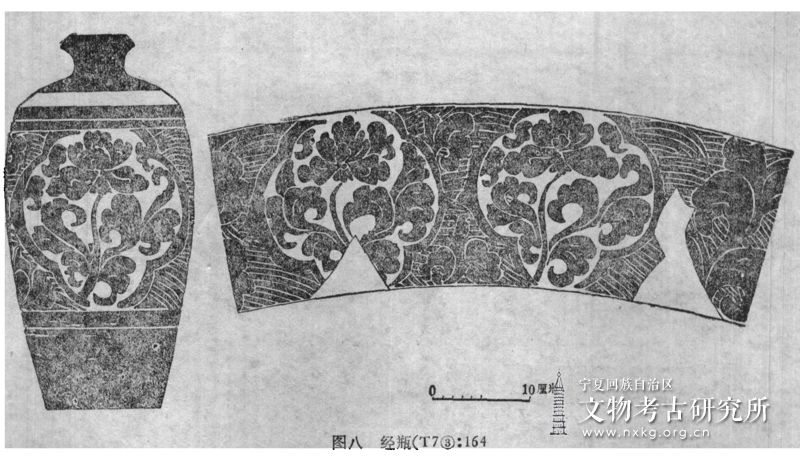

9.剔刻花经瓶T7③:164,口部残,丰肩,深腹。外施黑釉,肩部有涩圈。腹部上下各有两道弦纹,中间有两个开光,内剔刻折枝牡丹,开光外刻划花叶和密集的线纹。这种施釉后,剔(刻)掉部分釉层露出胎地而形成纹饰的技法,俗称剔(刻)釉。肩径19.6、残长33厘米(图版肆,2;图八)。

10.剔刻花扁壶T3③:242,口部残,腹呈扁圆形、两面各有一圈足,侧有对称两耳。正面施褐釉,有对称两开光,内剔刻折枝牡丹,外刻划花叶和密集的线纹,背面无釉。腹径30厘米(见《考古》1986年1期54页图五;图版柒17)。

11.剔刻花瓷片T5③:185,白釉,下施化妆土。其上剔刻婴儿和花叶,完整图案应为婴儿攀花。这种先在胎坯上施化妆土,再剔(刻)掉部分化妆土露出胎地而形成纹饰,然后施釉的技法,俗称剔(刻)化妆土。残长8·5厘米(图版伍,4)。

12 .黑釉壶T13F1:20,折沿,束颈,溜肩,鼓腹,圈足,颈肩部有一柄耳,另一侧有短流。外施半截黑釉,芒口。内口径5.3、足径6.4、高12.3厘米(图版伍,3;图六,9)。

13.单耳罐T1④:2,折沿,束颈,溜肩,鼓腹,圈足,颈肩部有一柄耳。外施半截褐釉,口沿内侧无釉有叠烧痕。内口径7.2、足径6、高12.3厘米(图六,10)。

14.骆驼T11③:62,一侧残缺,褐釉。长11、高6.7厘米(图版肆,1)。

此层还出有大量的建筑材料,有白釉瓦、素绕板瓦、筒瓦、瓦当,滴水、黑釉瓦件,T7③:237(图七,3),均为瓷质;娱乐用具有棋子、牛头埙;以及大量的瓷钩等。窑具有匣钵、带孔匣钵、顶碗,T5④:2,高8厘米(图六,7)工字形支托、垫条等,亦均为瓷质。

(二)上层出土典型遗物

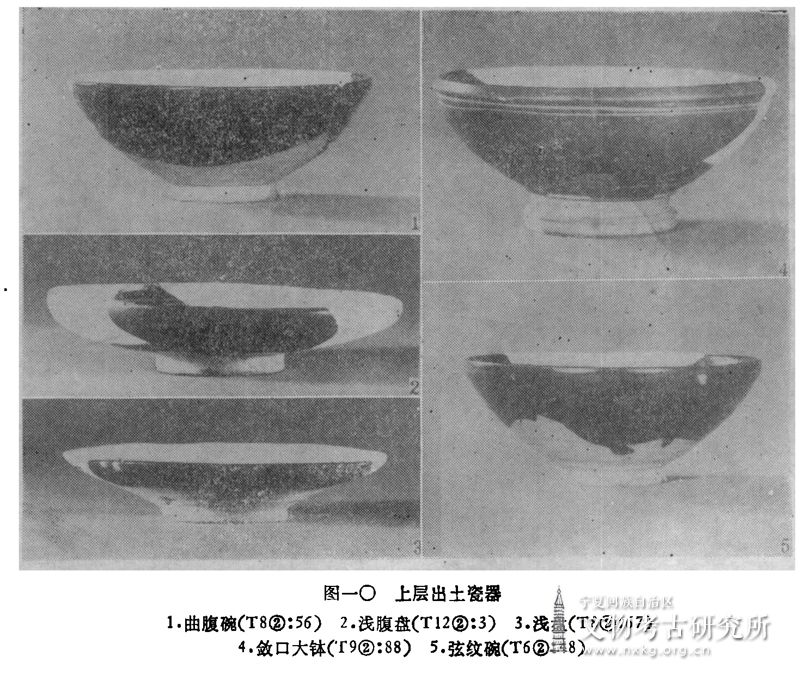

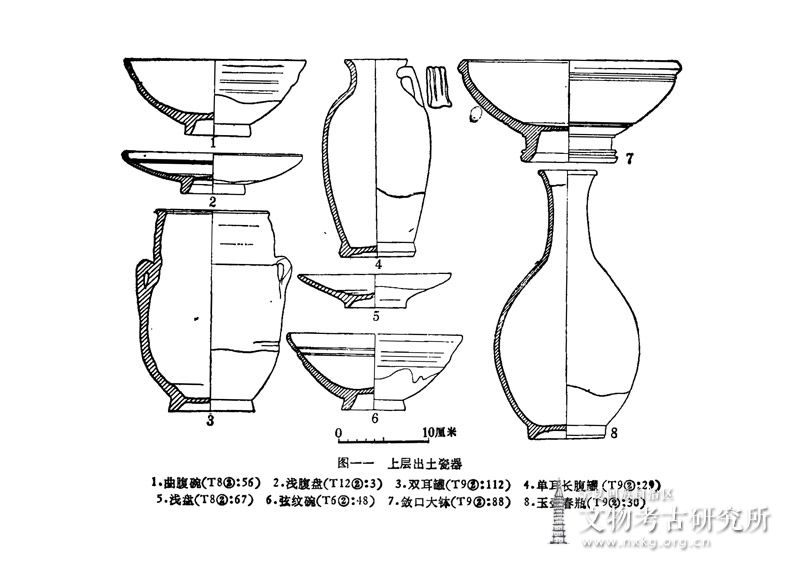

1.曲腹碗T8②:56,口微敛、曲腹、圈足较深。内施褐釉、底有涩圈、外施半釉。口径20、足径7、高8.2厘米(图一〇,1;图一一,1)。

2.弦纹碗T6②:48,器形,釉色同上。唯内壁上下各有两道弦纹。口径19.2、足径7、高8.2厘米(图一〇,5;图一一,6)。

3.浅腹盘T12②:3,直口,浅腹,圈足较深。内施褐釉,底有涩圈,外施釉不到底。内口沿下及近涩圈处各有弦纹两道,中间刻8个大莲瓣,每莲瓣内及底心各有一梵文悉昙字。口径20、足径7.2、高4.3厘米(图一〇,2;图一一,2)。

4.浅盘T8②:67,敞口,浅斜腹,圈足较深。内施褐釉、底有涩圈,外施半釉。口径17.5、足径6.6、高3.5厘米(图一〇,3;图一一,5)。

5.敛口大钵T9②:88,口微敛,斜唇有棱,斜弧腹,圈足有棱,较深。内外施茶叶末釉,内底有涩圈,足无釉。外口沿下及近足处各有两道弦纹。口径25、足径11.2、通高11.4、足高3.1厘米(图一〇,4;图一一,7)。

6.玉壶春瓶T9②:30,喇叭口、长颈,长圆腹,圈足。外施褐釉至下腹部。口径6.8、足径8、9、高29.4厘米(图九,1;图一一,8)。

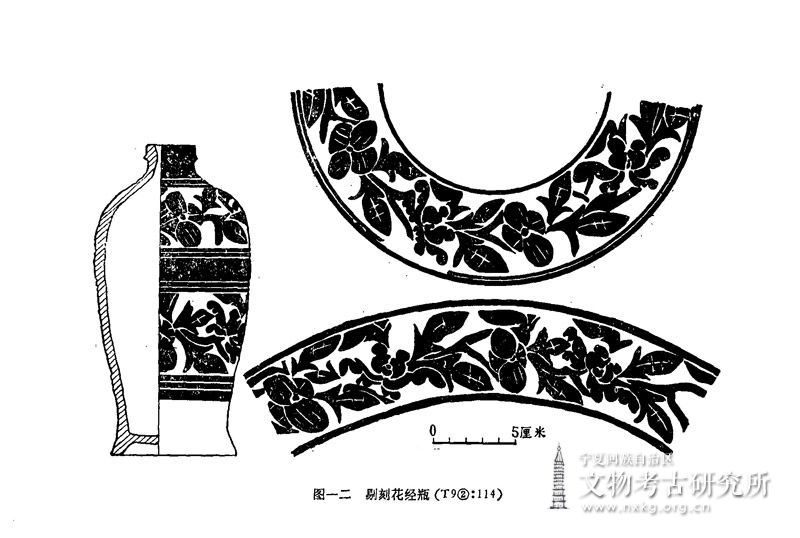

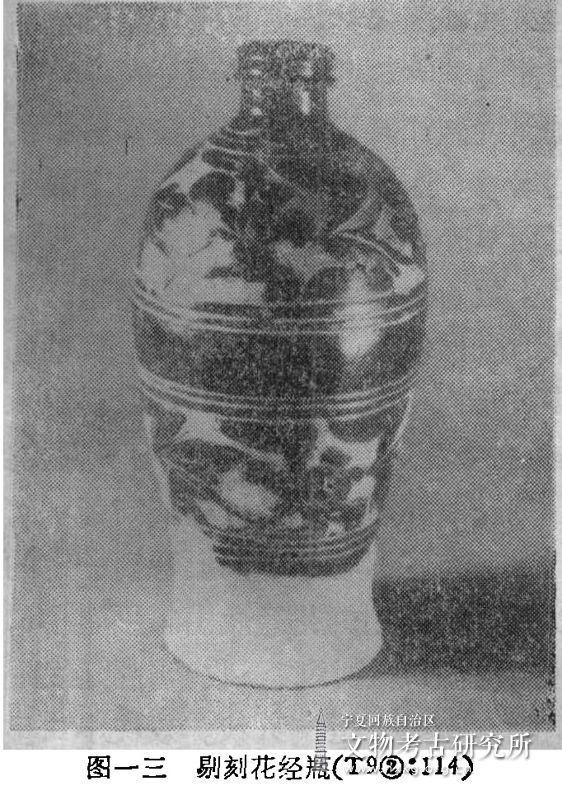

7.剔刻花经瓶T9②:114,双棱小口,束颈,宽圆肩,长腹下收,暗圈足外撇。外施褐釉不到底。器身有四组三道弦纹,肩及腹部剔刻两道带状枝花纹。口径4.2、足径11.7、高28.6厘米(图一二;图一三)。

8.单耳长腹罐T9②:79,喇叭口、平沿、束颈、长弧腹、圈足,颈肩部有一柄耳。外施半截褐釉,颈部釉中有浅黄色油滴。口径7、足径85、高21.4厘米(图九,2;图一一,4)。

9.双耳罐T9②:112,直口、圆腹、圈足。颈腹间有对称两耳。外施半截黑釉,芒口。口径12.2、足径9.2、高22厘米(图九;图一一,3)。

三、年 代

关于本窑址年代的上、下限在调查简报中已予略述。现对上述已发掘的上、下两大层的年代作进一步说明。

下层出土瓷器均具有宋代风格,有些还是典型器物。如高圈足碗与景德镇柳家湾宋代青白瓷窑址所出的11式盏相同,其1式盏、盅、注碗等亦为高圈足④。在器物上剔刻花纹是宋代许多瓷窑常用的一种装饰技法,磁州窑最为突出,定窑窑址内亦有发现。下层所出的大量剔刻花经瓶的形制、纹饰均具有宋代风格。孩儿攀花纹是宋代南北方许多瓷窑常用的一种图案。河北曲阳涧磁村定窑址⑤、景德镇湖田窑宋代窑址⑥均出有印、刻孩儿攀花纹的器物。本层所出大量瓷建筑材料为其它窑址所少见,其中黑釉瓦件和白釉瓷瓦在西夏陵区曾有发现⑦。黑釉小杯的形制与宁夏灵武石坝村出土墨书西夏文的银杯相同⑧。下层出有两片褐釉斜壁碗片,其上有墨书西夏文。这层还出有大量宋代钱币和少量西夏、金代的钱币。以上这些都说明下层年代无疑应属西夏时期(公元1038—1227年)。 宋代钱币中有少量是徽宗(公元1101—1125年)时期的,西夏钱为“天盛元宝”(公元1149—1169年),金代钱为“正元宝”(公元1156—1161年)。这说明下层的上限应为西夏中期。而甘肃武威西郊林场西夏晚期墓出土的白釉撇沿曲腹碗⑨、武威西郊西夏晚期墓出土的白釉斜壁碗和高足杯⑩均可在本层中找到相似的器物。这进一步说明下层的下限可能已到了西夏晚期。

上层所出器物与下层的有明显区别。总的来看上层器物较粗糙,胎质厚重;釉的种类减少,白釉瓷几乎不见;器物种类减少、高圈足碗、白瓷瓦、瓦件等许多器物不见或少见;所剔刻花纹亦趋向简单粗糙,向带状纹饰发展。但在有些器物的形制上看到一定的承继发展关系。如剔刻花经瓶由斜平唇小口发展成为双棱小口;由深腹下收,暗圈足发展为深腹下收,暗圈足呈喇叭状。双棱小口虽出现在宋、金时期,但元代仍继续存在,如西安北郊红庙坡元墓所出青瓷坛(即经瓶)为双棱小口⑪。经瓶的圈足外撇呈喇叭状为元代遗址、墓葬中所常见,如内蒙托古托⑫、元集宁路⑬、西安红庙坡⑭出土的经瓶均有此特征。上层所出浅腹盘内的莲瓣纹亦有为元代所常见。这些都说明上层的年代应属元代。但从所出器物的形制尚保存某些早期特点,或许其上限能早到西夏—元代时期,因目前能找到的对比资料极少,故尚有待于进一步研究。

四、小 结

磁窑堡瓷窑址的发掘在宁夏及邻省的广大西北地区尚属首次。通过三次发掘使我们对这一地区古瓷生产的情况有一概括的了解,并初步揭露了西夏、元代两大层的瓷器面貌,因而对判断这一地区出土瓷器的窑属及年代提供了依据。如宁夏灵武崇兴乡⑮、海原县⑯、甘肃武威⑰、内蒙伊金霍洛旗⑱等地出土的瓷器与此地下层所出的器物相似,可能是本窑的产品;西夏陵区出土的瓷建筑材料有一部分应为本窑所产。

长期以来,由于缺乏有关文献和实物资料,人们对西夏瓷了解甚少。此窑下层出土大量的种类繁多的器物使我们对西夏瓷有了一定的了解,说明了西夏王国有发达的制瓷手工业。

从前面的叙述中可以看出本窑受到了定窑和磁州窑两窑系的强烈影响,但有些产品也反映了本窑的一些特点。如剔刻花扁壶,其正反两面的中间均有一圈足,壶侧有两耳或四耳便于穿绳携带,这种扁壶为其它窑址所不见。其它如牛头瓷埙、瓷钩、瓷骆驼等亦为制作规整、精细、可能供西夏统治者所享用。王国的物质文化及其历史提供了宝贵的实物资料。

在三年的发掘中,宁夏回族自治区文化厅文物处、文物考古研究所、博物馆、灵武县图书馆均给予大力支持与协助,谨致谢意。

执笔者 张连喜 杨国忠 马文宽

注释

①中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队:《宁夏灵武县磁窑堡瓷窑迹调查》,《考古》1986年1期。50—55页。

②郑直等:《煤系地层中的高岭石质泥岩可能用作古陶瓷的原料》,《中国的瓷器》,轻工业出版社,1983年338页。

③陕西省考古研究所铜川工作站:《耀州窑作坊和窑炉遗址发掘简报》,《考古与文物》1987年3期,15—25页,图四。

④江西省文物工作队:《江西景德镇柳家湾古瓷窑址调查》,《考古》1985年4期,365—370页,图二,11;图三,6。

⑤河北省文化局文物工作队:《河北曲阳县涧磁村定窑址调查与试掘》,《考古》1965年8期,349—412页,图二,11—14,18。

⑥刘新园:《景德镇湖田窑考察记要》,《文物》1980年11期,39一49页,图版叁,3。

⑦王广华:《考古工作者揭示出西夏王陵陵邑整体布局》,《光明日报》1986年7月28日。文中的槽心瓦即本文所述之瓦件。

⑧董居安:《宁夏石坝发现墨书西夏文银器》,《文物》1978年12期。84—86页,图三、图五。

⑨宁笃学等:《甘肃武威西郊林场西夏墓清理》、《考古与文物》1980年3期。63—66页,图版玖:6.

⑩宁笃学:《武威西郊发现西夏墓》、《考古与文物》1984年期。111页,图一,1、2;图二1、2。

⑪卢桂兰等:《西安北郊红庙坡元墓出土一批文物》,《文博》,986年3期。92—94页;封三:7。

⑫李逸友:《内蒙古托克托城的考古发现》,《文本窑所特有,白釉瓷瓦、瓦件等大量建筑材料 物资料丛刊》④,1981年。210—217页,图版贰拾:3、4。

⑬张郁:《元集宁路遗址清理记要》、《文物》这些具有民族特色的精美瓷器又为研究西夏 1961年9期。52—57页;图5。

⑭同⑪。封三:6、7。

⑮钟侃:《宁夏灵武县出土的西夏瓷器》、《文物》1986年1期。87—88页。

⑯见《宁夏文物创刊号,彩色版。

⑰钟长发:《武威出土一批西夏瓷器》、《文物》1981年9期,89—90页。

⑱内蒙古文物工作队:《内蒙古文物资料选集,内蒙古人民出版社1964年,图版伍壹。

本文出自:《考古》 1987年第10期,905-913页。