固原县文管所

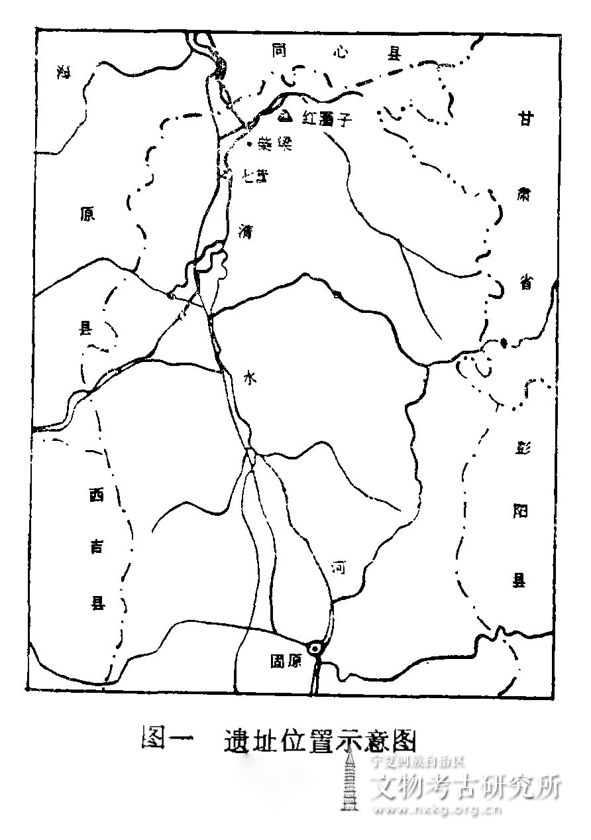

红圈子墓地位于宁夏回族自治区固原县七营乡柴梁村墩顶山(海拔1717米)西坡,红圈子沟东峁,南距固原县城70公里,北纬 36°34',东经106°14'。墓地所在的山梁为丘状坡地,由东北向西南倾斜。墓葬分布区东西长170、南北宽45米,西距红圈子沟250米(图一)。

1988年7月13日柴梁村农民在山梁挖甘草中药,挖出相当多的陶器,县文物管理所得知后赶赴当地调查,墓区已被严重挖毁,但征集到一批出土器物,编号为88:62—193。1989年8月20日宁夏固原博物馆副馆长韩兆民、固原县文物管理所马东海、中国历史博物馆考古部李文杰前往该墓地进行了复查,县文物管理所又征集一批出土器物,编号89:9—17、222、223。

一、墓葬概况

墓地处于荒山上,为草地,地表土呈浅黄色,质地细腻纯净,未见文化遗物。调查中了解到墓葬分布较密集,人骨保存较好,多为一次葬,葬式以侧身屈肢葬为主,头多向北。各墓随葬器物数量多少不一,少的数件,多的数十件,集中放置于死者的头端、脚端或腹部两侧。骨珠呈串状分布在颈部或腕部,即生前佩戴的部位。

二、随葬器物

征集到的器物共133件,根据质料不同,可分石器、骨器、陶器三类,分述如下:

(一)石器

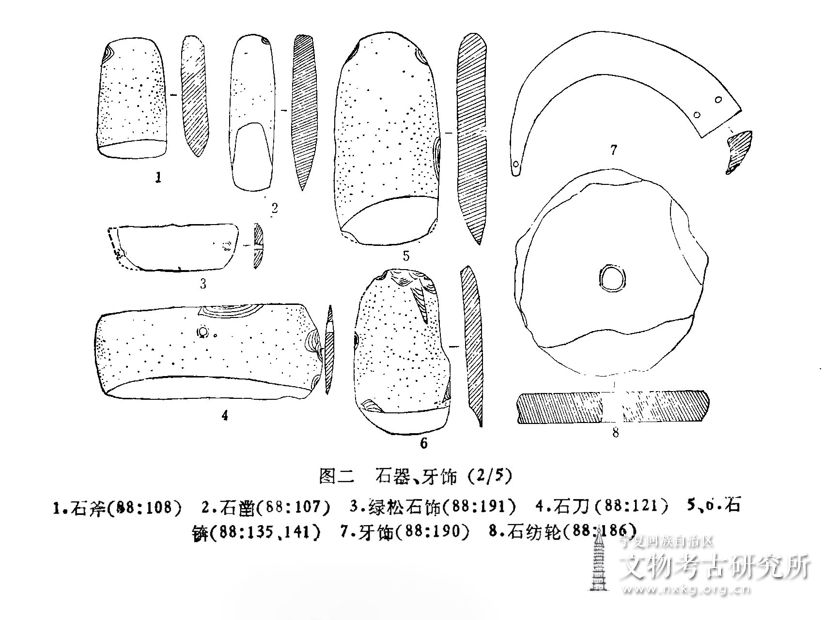

共9件,器形有斧、锛、凿、刀、纺轮、绿松石饰六种。

斧2件。皆黑色,磨制。略呈长方形, 8 8:1 0 8,长5.3 宽3.1、厚1.1厘米(图二,1)。

锛3件。皆黑色,通体琢磨。略呈椭圆形,单面刃。88:141,背部留有打击疤痕,刃部锋利。长7.3厘米,宽4.3、厚0.8厘米(图二,6)。88:135,刃部使用磨损痕迹,长9.5、宽4.7、厚1.3厘米(图二,5)。

凿 1件(88:107)。黑色,通体磨光。长条形,双面刃。长7、宽2、厚1.1厘米(图二,2)。

刀1件(88:121)。灰色,通体磨光。长条形,近背部有圆孔一个,两面对钻而成。长10.1、宽4.2、厚0.4厘米(图二,4)。

纺轮1件(88:186)。灰色,边缘及表面有打制痕迹。呈椭圆形饼状,中央有圆孔一个,两面对钻而成。长径9.3、短径8.6、厚 1.3厘米(图二,8)。

绿松石饰1件(88:191)。绿色,质地粗松,磨制。长条形,两端各有圆孔一个,一端略残。残长5.3、宽2、厚0.4厘米(图二,3)。

(二)骨、牙器

共6件(串),有牙饰、骨珠两种。

牙饰1件(88:190)。正面呈弧形,横断面略呈三角形,粗端钻有圆孔二个,细端钻有圆孔一个。两端距离10.6、最宽2.2、最厚 1厘米(图二,7)。

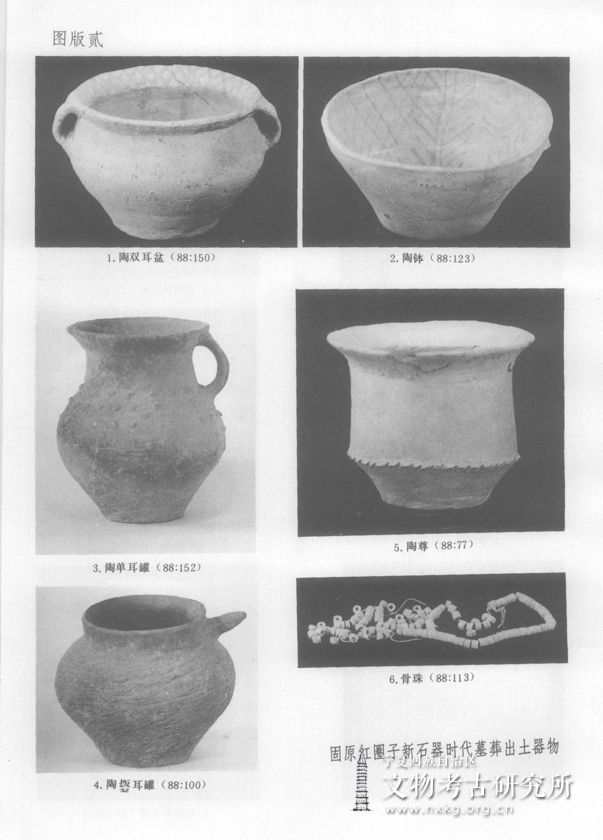

骨珠5串。呈圆管状,表面光滑。88:113,长0.2~0.4、外径0.4~0.6、内径0.1~0.25厘米(图版贰,6)。

(三)陶器

共118件。根据陶质、陶色不同,可分泥质橙黄陶、泥质红陶、泥质灰陶、夹砂红陶、夹砂灰陶五种。其中以泥质红陶最多,泥质橙黄陶次之,夹砂灰陶再次之。泥质陶的泥料未经淘洗。夹砂陶一般含细砂,个别含粗砂。一部分夹砂灰陶、夹砂红陶颜色深浅不匀。有些夹砂陶外表附有烟炱,表明曾作为炊器使用过,后来作为随葬器物。

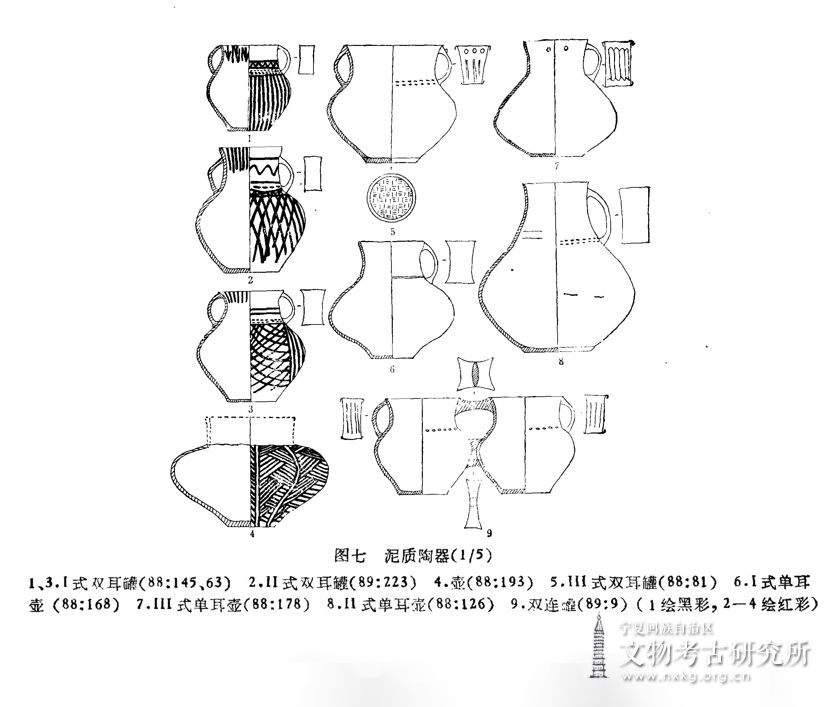

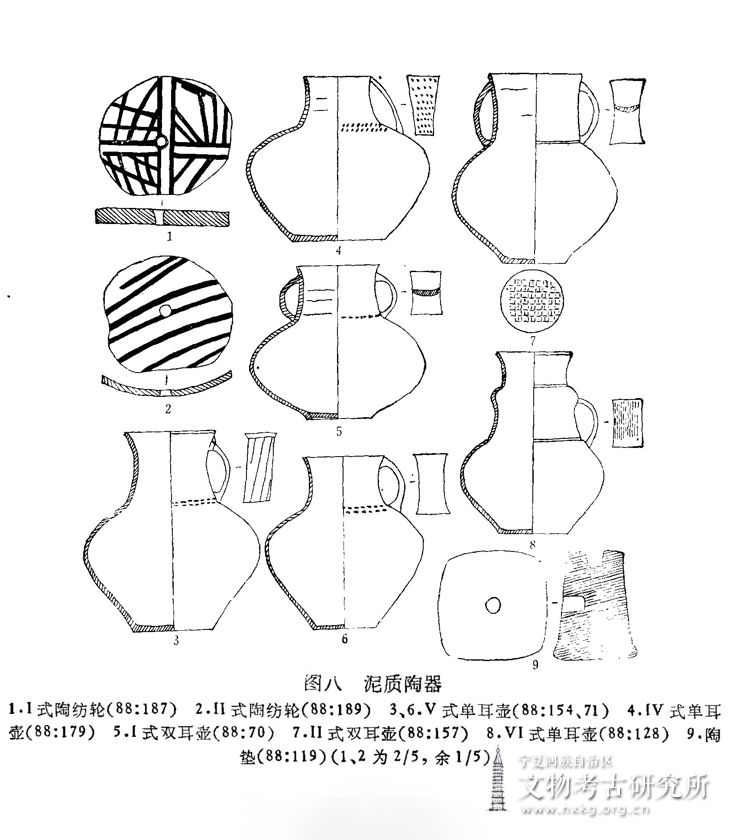

制法均为手制,采用泥条圈筑法成型,杯、碗、钵、盆、尊、罐、壶的内外表留有泥条之间的缝隙(简称泥条缝隙)。方法是:首先在草席上将一块泥料拍打成圆饼状器底,然后在圆饼边缘的上侧用泥条筑成器壁,例如泥质Ⅲ式双耳罐88:81(图七,5)和泥质Ⅱ式单耳壶88:126(图七,8),或者在圆饼边缘的外侧用泥条筑成器壁,例如泥质Ⅰ式双耳壶88:70 (图八,5)。 器壁用泥条一圈圈累叠而上,即泥条圈筑法,每圈泥条首尾衔接,例如泥质Ⅰ式单耳杯88:177(图四,9)、泥质Ⅱ式碗88:122(图四,3)、Ⅲ式碗89:10(图四,5)、泥质Ⅳ钵88:123(图四,6)、泥质Ⅰ式双耳盆88:150(图五,1)、夹砂Ⅱ式单耳罐88:65(图一〇,10)。一部分泥质陶器外表及口内磨光,大部分泥质陶器表面只用湿手抹平,简报中未提到磨光的泥质陶器皆抹平。未见慢轮修整痕迹。

除素面外,纹饰有绘彩、绳纹、附加堆纹、乳钉纹、划纹、凹弦纹、席纹、截印纹、镂孔。其中以绘彩最多,绳纹和附加堆纹次之。未见篮纹、方格纹。

绘彩的陶器有44件,皆泥盾陶,占征集陶器总数(118件)的37.29%,占泥质陶器总数(8件)的52.38%。一般以胎的本色红色或橙黄色为底,个别涂白陶衣为底再绘彩。均为单色彩。在44件彩陶器当中,绘黑彩的只有3件,即泥质1式双耳盆88:150(图五,1 )、泥质Ⅱ式单耳罐88:64(图六,4)、泥质Ⅰ式双耳罐88:145(图七,1),其余41件均绘红彩。以外彩为主,绘于罐的外表及口内,壶的外表。

碗、钵、盆以内彩为主,外彩少见。图案比较简单,种类有平行条纹、菱格纹、虚线纹、折线纹、弧线纹、叶脉纹、箭头纹、“十”字纹、“井”字纹、席纹、“火”字形纹以及由这些纹饰互相配合组成,'各种图案(图四, 1—8;图五,7、8;图六,1—14;图七,1—4)。其中以竖条纹数量最多,菱格纹次之,“火”字纹罕见。叶脉纹、箭头纹、席纹、“火”字纹皆具有明显特色。

绳纹主要见于夹砂陶器,是拍打或滚压器表时所遗留的,具有加固器壁和装饰作用。以斜绳纹为主,横绳纹较少,交错绳纹更少,个别器耳上有竖绳纹。

附加堆纹主要饰于罐的腹部。常见的有二种:一种呈窄条状,其方向有纵向、横向、斜向,还有的呈纵向折线状,其中有些窄条附加堆纹上用工具压成齿状;另一种呈宽带状,均为横向。这两种附加堆纹有时在同一件器物上使用(图五,2—4、6;图九,3,5,6;图一〇,1、2、5—7、9、1 0、1 2, 1 3、15),因宽窄不同,对比鲜明。

乳钉纹饰于罐的颈部(图一〇,1、2、6、7、 10、13)、腹上部(图一〇,14)和器耳上部(图七,5;图一〇,5、7、10)。乳钉纹多与窄条附加堆纹配合使用,形成对比效果。

划纹多呈竖条状,饰于罐的腹部、口沿下、器耳上;少数呈斜条状,饰于罐的口沿下和器耳上。还有曲线状,饰于罐的下腹部(图六,5、11、12;图七,5、7、9;图八,3;图九,6,图一〇, 1—3、5、6、9、11、12、14、15)。

凹弦纹只见于壶的颈部(图七,6;图八, 7、8)。

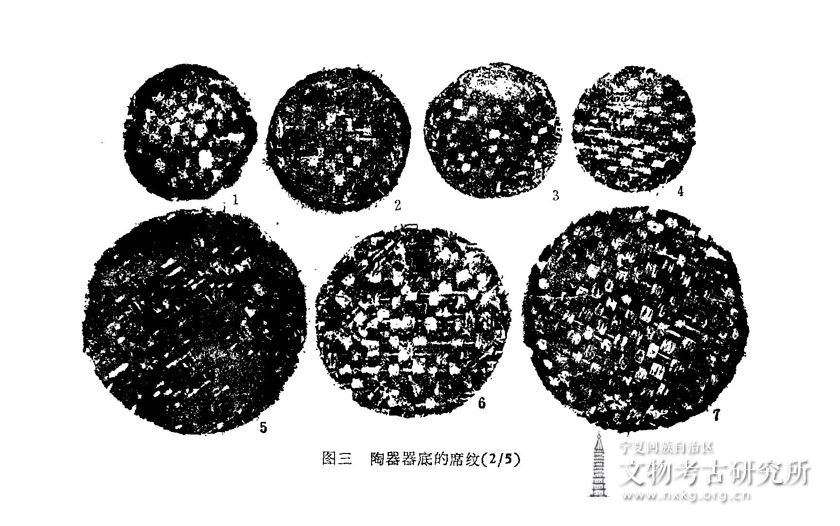

席纹是制作圆饼状器底时从席子上印上去的,并非有意装饰。从席纹上观察,席子是用草类编成:用宽扁草作经线、细圆草作纬线,一般编成“十”字纹(图三,1—4、6、7),个别编成“人”字纹(图一〇,6)、“之”字纹(图 ,5)。其中有的圆饼底拍打一次后,从席子上取下来,稍微转动一下,又放在席子上拍打,前后两次印成的席纹形成斜向叠压的现象(图三,6)。

戳印纹一般呈短条状,个别呈圆点状,主要饰于罐和壶的颈部,横向排列成虚线状;也有饰于盆和罐的腹上部。其中多数排成二周,少数为一周或三周,有的五周。此外,个别壶的器耳上有九排戳印纹(图五,3;图六 ,1—15,图七,5、8、9;图一〇,3、8、、11)。

镂孔罕见,饰于壶的口部(图七,7)和罐的器耳上(图六,8;图一〇,11)。

器类中容器均为平底器,单耳发达。此外,还有个别纺轮和陶垫。现将器类分为泥质陶、夹砂陶两类叙述。

泥质陶器

共84件,有单耳杯、碗、钵、单耳盆、双耳盆、尊、小口罐、鋬耳罐、单耳罐、双耳罐、双连罐、壶、单耳壶、双耳壶、纺轮、陶垫等。其中以单耳罐数量最多,单耳壶次之。

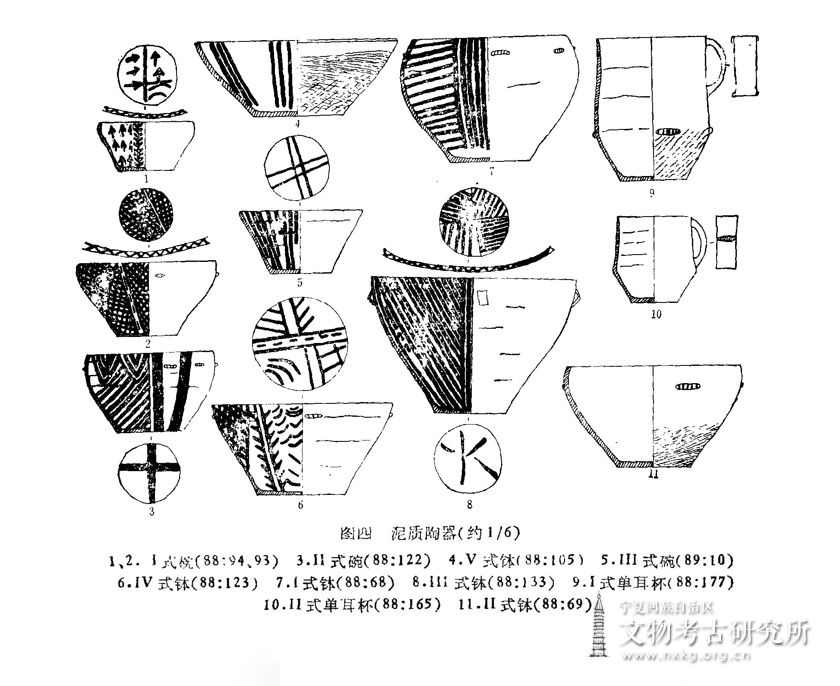

单耳杯2件。皆红陶。直口,圆唇,小平底。一侧附加宽扁半环形耳。可分二式:Ⅰ式:1件(88:177)。器形较大,下腹壁圆折,器耳靠上。采用泥条圈筑注成型,内壁有泥条缝隙。腹下部及底下有斜绳纹,圆折处附加的四个鸡冠耳压成齿状。口径12.4、底径7.4,高15.4厘米(图四,9)。

Ⅱ式:1件(88:165)。器形较小,下腹壁有明显折棱。内壁有泥条缝隙。素面。囗径8.2、底径5 . 2、高9.4厘米(图四,10 )。

碗5件,皆彩陶器。小平底,可分三式:

Ⅰ式: 3件。口微敛,方唇,下腹壁略内凹。88 : 94 ,红陶。绘红彩:唇面有折线纹; 内壁及内底有叶脉纹、箭头纹、弧线纹。底下有绳纹。口径10.4底径6.2、高5 .4厘米(图四,1)。88 : 93 ,橙黄陶。腹上部附加小鸡冠耳五个,耳上有压印纹。绘红彩:唇面有折线纹;内壁及内底先绘竖条纹一组,由两道线组成,其间绘虚线纹,将壁及底分为左右两部分,再绘菱格纹。口径15.2、底径6.6,高8.2 厘米(图四,2 )。

Ⅱ件( 88 : 122 )。口微敛,方唇,弧壁。红陶,采用泥条圈筑法成型,内外表留有泥条缝隙。腹上部附加小鸡冠耳10个,耳上有压印纹。绘红彩:内壁上部有折线纹十组,每组由三条折线组成,下部绘斜条纹;外表有竖条纹七道,底下有“十”字纹。口径 14.2、底径7 .4高8.8厘米(图四,3 )。

Ⅲ式:1件( 8 9 : 1 0 )。敞口,圆唇,斜壁。红陶,泥条圈筑,内外表有泥条缝隙。绘红彩:内壁有竖条纹,内底有“井”字纹。口径13.8、底径7、高7厘米(图四,5 )。

钵7件,其中彩陶钵件。皆方唇, 下腹壁略内凹,小平底,可分五式:

Ⅰ式: 1件( 88 : 68 ) ,彩陶器。敛口,上腹外鼓,深腹。红陶,内外表有泥条缝隙。腹上部附加鸡冠耳七个,其中三个直,四个略弯,耳上用工具压成齿状。内壁绘红彩竖条纹、斜条纹。底下印有席纹。口径17.4、底径 9、高13厘米(图四,7 )。

Ⅱ式: 3件。口微敛,方唇,小平底。88 : 69 ,橙黄陶,上腹附加鸡冠耳六个,耳上压印成齿状,下腹有斜绳纹。口径19.5底径8.5、高12.5厘米(图四,11 )。

Ⅲ式: 1件( 88 : 133 )。彩陶器。敞口,深腹。红陶,内外表有泥条缝隙。近口部附加四个对称的宽扁半环形耳,可系绳。绘红彩: 唇面有折线纹;内壁及内底先绘竖条纹及 “十”字纹,将壁与底分为部分,再绘斜条纹及虚线纹;底下由五道线条组成“火”字纹。口径23、底径8、高15厘米(图四,8 )。

Ⅳ:1件( 88 : 123 )。彩陶器。敞口,腹较浅。红陶,泥条圈筑,内外表有泥条缝隙。近口部附加四个对称的鸡冠耳,耳上有压印纹。内壁及内底绘红彩叶脉纹、菱格纹、弧线纹、错位的“井”字纹及虚线纹。底下印有席纹。口径20.2底径、高10.2厘米(图版贰,2;图四,6)。

Ⅴ式1件(88:105)。彩陶器。敞口,腹很浅。橙黄陶。外表有交错绳纹,底下印有席纹。内壁绘红彩竖条纹五组,每组三道。口径22.6、底径10.2、高8.4厘米(图四,4)

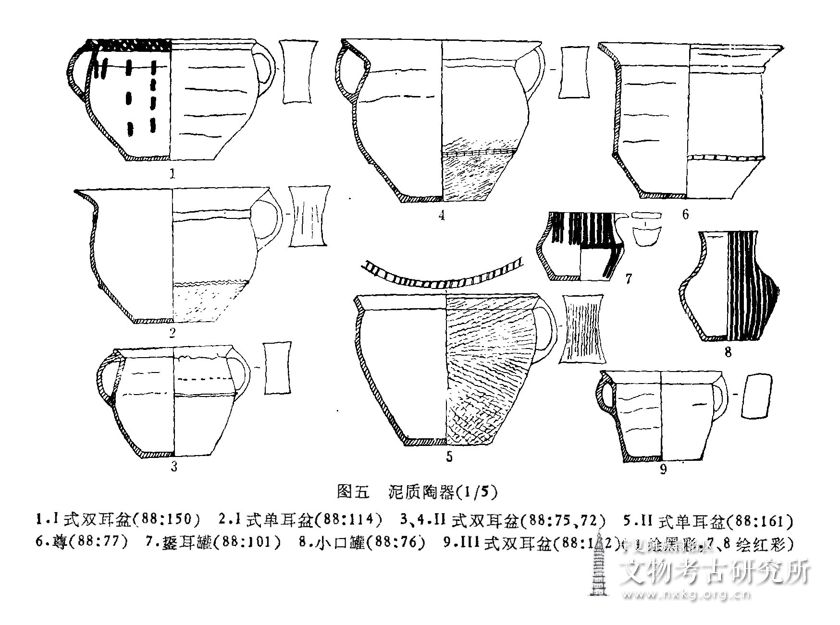

单耳盆2件。腹较深,小平底。口沿与腹部之间附加宽扁半环形单耳。可分二式:

Ⅰ式:1件(88:114)。宽沿外折,圆唇,最大腹径在中部。灰陶,深灰色。颈部有带状阴加堆纹一周,下腹有斜绳纹、齿状附加堆纹一周。底下印有席纹。口径以17.7、底径 6.8、高11.7厘米(图五,2)。

Ⅱ式:1件(88:161)。窄沿外折,方唇,最大腹径在上部。灰陶,灰褐色。外表及耳上有绳纹,唇部有划纹,底下印有席纹。口径 16.6、底径8、高13厘米(图五,5)。

双耳盆4件,其中彩陶盆1件。皆折沿,圆唇,腹较深。口沿与腹部之间附加宽扁半环形双耳。可分三式:

Ⅰ式:1件(88:150),彩陶器。红陶,泥条圈筑,内外表有泥条缝隙。、折沿,方唇,鼓腹,下腹略内凹,小平底。口沿与腹中部之间附加两个对称的宽扁半环形耳。绘黑彩:沿内有菱格纹;腹内壁有纵向线纹。口径15、底径8、高10.6厚米(图版贰1;图五,1 )。

Ⅱ式:2件。皆鼓腹,最大腹径在中部,小平底。88:75,灰陶,内外表有泥条缝隙。窄沿。腹上部有戳印纹一周,中部有窄条附加堆纹一周,底下印有席纹。口径10.8、底径 6.2、高9.4厘米(图五,3)。88:72,红陶内壁有泥条缝隙,左高右低。宽沿。腹下部以斜绳纹为底,再施附加堆纹一周,其上用工具压成齿状。颈部有带状附加堆纹一周。口径18.2、底径7.6、高14.2厘米(图五,4)。

Ⅲ式:1件(88:132)。腹壁略直,大平底。红陶,内外表有泥条缝隙。素面。口径 10、底径7、高8厘米(图五,9)。

尊1件(88:77)。红陶,内外表有泥条缝隙。宽沿外折,方唇,直壁,下腹转折内收成平底。颈部有带状附加堆纹一周,折棱上的附加堆纹用工具压成齿状。口径16.6、底径8.4、高13.6厘米(图版贰5;图五,6)。

小口罐1件(88:76),彩陶器。红陶,领内有泥条缝隙。小口,圆唇,高领,领与肩无明显分界,上腹凸鼓,小平底。外表绘红彩竖条纹。口径5.2、底径4.8、高9.6厘米(图五,8)。

鋬耳罐1件(88:101),彩陶器。红陶。直口,圆唇,腹中部凸鼓,平底。口外附加舌形耳一个。绘红彩:外表腹中部有平行条纹一周,上部有竖条纹二十四道,下部有竖条纹六道;内壁上部有竖条纹五组,每组三道。口径6、底径5.4、高6.2厘米(图五,7)。

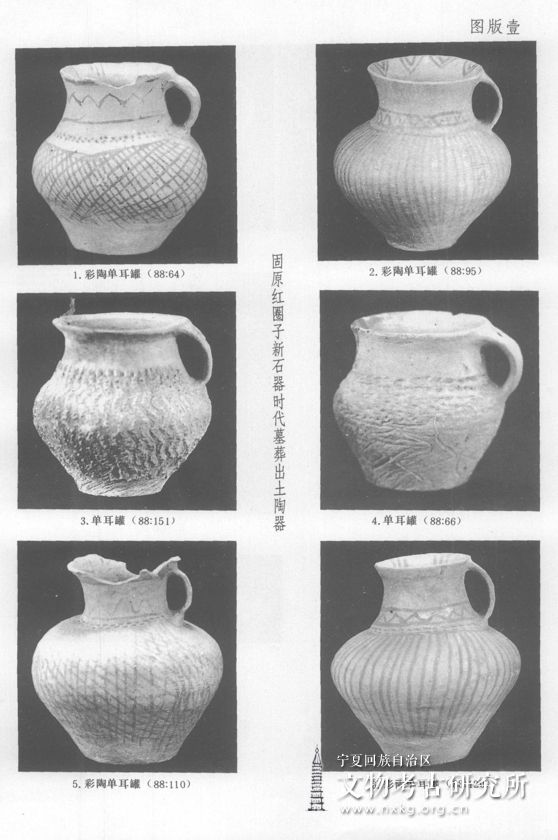

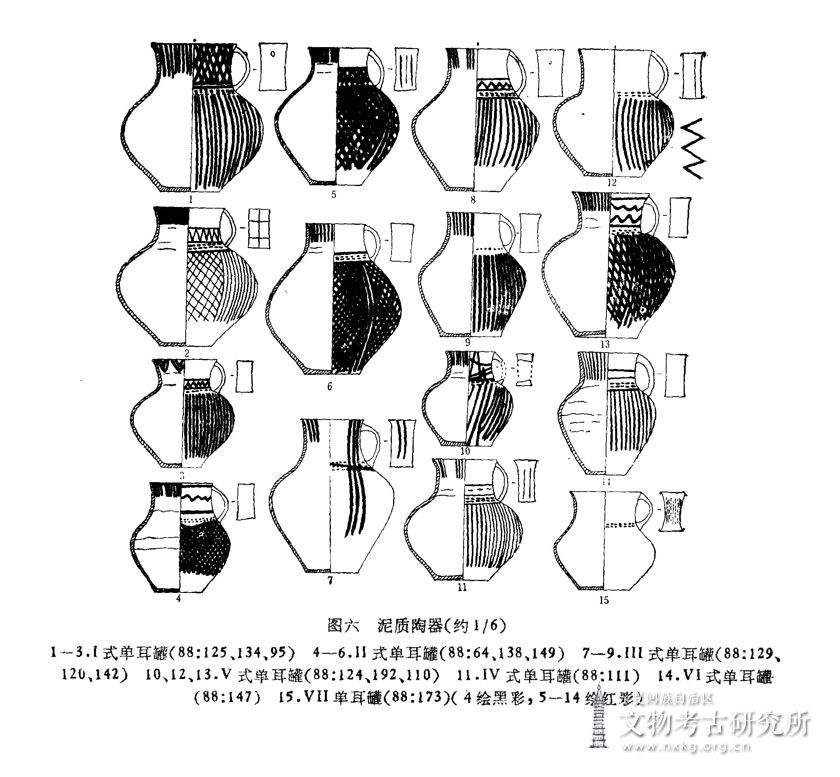

单耳罐30件,其中彩陶罐26件。皆小口,圆唇,高领,鼓腹,小平底。领一侧附加宽扁半环形耳。可分七式:

Ⅰ式:3件,皆彩陶器。领与肩无明显分界,扁圆腹,最大径在腹中部。88:125,红陶,外表及领内壁稍磨光。颈部有戳印纹三周,耳上部有乳钉纹一个。绘红彩:领下部有平行条纹二周,以上有菱格纹,腹外表及领内壁有竖条纹。底下印有席纹。口径10.6、底径 7.4、高17.8厘米(图六,1 )。88:134,橙黄陶,领内壁有泥条缝隙,外表及口内稍磨光。颈部有戳印纹二周。绘红彩:外表领下部和肩部有平行条纹三周,折线纹一周,腹部先绘竖条纹四组,每组三道,将腹部分为四部分,耳下方一份绘竖条纹,其余三份绘菱格纹,耳上绘竖条纹一道,横条纹二道;口内有宽带纹。

口径9、底径6.6、高16.8厘米(图六,2)。88:95,橙黄陶,领内壁有泥条缝隙,外表及领内稍磨光。颈部有戳印纹一周。绘红彩:外表领下部有平行条纹二周,其间有折线纹,腹部有竖条纹;口内有折线纹八组,每组由两条折线组成。口径8、底径5、高12.8厘米(图版壹,2;图六,3)。

Ⅱ式:5件,皆彩陶器。领与肩无明显分界,略呈圆腹,最大径在腹中部。88:138,橙黄陶,领内壁有泥条缝隙。颈部有戳印纹二周,耳上有竖划纹三道。绘红彩:外表领下部和肩部有平行条纹三周,折线纹一周,腹部有竖条纹三组,每组三道,将腹部分为三部分,再绘菱格纹,口内有竖条纹八组,其中两组各四道,六组各三道。口径7.6、底径6.4、高16.4厘米(图六,5)。88:64,橙黄陶,内壁有泥条缝隙。颈部有戳印纹二周。绘黑彩:外表领上、下部各有平行条纹一周,其间有折线纹一周,颈下有横条纹一周,腹部有菱格纹;口内有平行条纹一周,以下有竖条纹七组,每组三道。口径8、底径6、高13厘米(图版壹,1;图六,4)。88:149,橙黄陶,领内壁有泥条隙,外表及口内稍磨光。颈部有戳印纹二周。绘红彩:外表颈部有平行条纹二周,腹部有竖条纹四组,每组三道,将腹部分为四部分,再绘菱格纹;口内有竖条纹。口径 7.4、底径7、高18厘米(图六,6)。

Ⅲ式:8件,皆彩陶器。领与肩无明显分界,腹上部凸鼓。88:142,橙黄陶。颈部有戳印纹一周。绘红彩:腹外表及口内有竖条纹。底下印有席纹。口径6.8、底径7.4、高14.8厘米(图六,9)。88:120,红陶。颈部有戳印纹二周,耳上有圆镂孔一个。绘红彩:外表领下部和肩部有平行条纹三周,折线纹一周,腹部有竖条纹;口内有竖条纹六组,每组三道。口径8、底径7、高17厘米(图版壹 图六,8)。88:129,橙黄陶。颈部有戳印纹三周。绘红彩:外表领部、腹部各有竖条纹六组,每组三道;口内有竖条纹四组,每组三道,耳上有竖条纹二道。底下印有席纹。口径7.5、底径7、高18.5厘米(图六,7)。

IV式:1件(88:111),彩陶器。领与肩有明显分界,略呈扁圆腹,最大径在腹中部。橙黄陶,领内壁有泥条缝隙。颈部有戳印纹二周,耳上有竖划纹二道。绘红彩:外表领下部和肩部有平行条纹三周,虚线纹一周,腹部有竖条纹;口内有竖条纹六组,每组三道,口径8、底径6.7、高14.8厘米(图六,11)。

Ⅴ式:8件,皆彩陶器。领与肩有明显分界,腹略扁,最大径在腹上部。88:192,橙黄陶。颈部有戳印纹二周,耳上有竖划纹一道。腹部绘红彩:耳下方绘折线纹,其余部位绘竖条纹。口径9、底径7、高15.4厘米(图六,12)。88:124,红陶,领内壁有泥条缝隙。颈部有戳印纹二周。绘红彩:外表领部有方向不规则的条纹,腹部有斜条纹;口内有竖条纹十组,每组三道。口径6、底径6.1 厘米,高11.3,(图六,10)。8 8:110,橙黄陶。底略内凹。颈部有戳印纹二周。绘红彩:外表领上、下部各有平行条纹一周,其间有折线纹二周,腹部有菱格纹;口内有竖条纹。口径9.6、底径7.8、高17.2厘米(图版壹,5;图六,13) 。

Ⅵ式:1件(88:147),彩陶器。领与肩有明显分界,瘦长腹,最大径在腹上部。橙黄陶,腹内壁有泥条缝隙,领内外表稍磨光,颈部有戳印纹二周。绘红彩:领下部和肩部有平行条纹三周,腹部及领内有竖条纹。口径 7.8、底径5.2、高14. 9厘米(图六,14)。

Ⅶ式:4件。领与肩无明显分界,扁腹,上部凸鼓。88:173,红陶。颈部有戳印纹二周。底下印有席纹。耳上有竖绳纹。口径 9、底径6.3、高11.7厘米(图六,15)。

双耳罐4件,其中彩陶器3件。皆小口,口略外侈,圆唇,高领,鼓腹,小平底。领两侧附加对称的宽扁半环形耳。可分三式:

Ⅰ式:2件,皆彩陶器。领与肩无明显分界,腹中凸鼓。88:145,红陶。颈部有戳印纹三周。绘黑彩:外表领下部和肩部有平行条纹三周,折线纹一周,在折线两侧的三角形空裆内绘小圆点纹,腹部有竖条纹;口内竖条纹与箭头纹相间。底下印有席纹。口径7.4、底径5.2、高10.8厘米(图七,1 )。88:63,橙黄陶。颈部有戳印纹二周。绘红彩:外表领下部和肩部有平行条纹三周,腹部有菱格纹、竖条纹;口内有竖条纹。口径8.5、底径6.5、高14.2厘米(图七,3)。

Ⅱ式:1件(89:223),彩陶器。领较高,口外略有鼓棱,领与肩有明显分界,最大径在腹上部。双耳位置靠下。橙黄陶,外表稍磨光。颈部有戳印纹一周。绘红彩:外表领部和颈部有平行条纹四周,其间有折线纹、虚线纹各一周,腹部有菱格纹;领内有竖条纹。口径8、底径7、高16厘米(图七,2)。

Ⅲ式:1件(88:81)。口外侈,圆唇,领与肩无明显分界,扁腹,上部凸鼓。灰陶。在圆饼底边缘上侧筑器壁,底与壁之间留有缝隙,底径等于圆饼的直径,外表及领内壁磨光。颈部有戳印纹二周,耳上部附加乳钉纹三个,下部有竖划纹三道。底下印有席纹,席子经线用宽扁草,纬线用细圆草编成“十”字纹。口径12.6、底径6.6、高14.4厘米(图七,5)。

双连罐1件(89:9)。由两件罐左右相连而成。两件均为泥质灰陶,深灰色,外表及领内壁磨光。形制与泥质Ⅶ式单耳罐和泥质Ⅲ式双耳罐相似,但领与肩有明显分界。左右两件罐的外侧在口与肩之间附加宽扁半环形耳,内侧以横向的颈耳和腹耳相连接。腹耳中部有圆洞,使两件罐腹部相通。颈部有戳印纹一周,半环形耳上有竖划纹。底下印有席纹。左边罐口径9.6、底径6. 2、高12厘米。右边罐口径9.4、底径6.2、高12厘米(图七,9)。

壶1件(88:193),彩陶器。橙黄陶,扁腹,腹上部凸鼓,领残缺。绘红彩:腹部先绘竖条纹八组,每组二道,将腹部分为八部分,再斜条纹组成席纹图案。底径6、残高10.2 厘米(图七,4)。

单耳壶18件。皆小口,领较高,腹甚鼓,小平底。领外附加宽扁单耳。在质料、形制、用途上都与单耳罐有差别。可分六式:

Ⅰ式:2件。圆唇,领与肩无明显分界,扁圆腹,最大径在腹中部,半环形耳。88:168,灰陶,颈部有凹弦纹一周。底下印有席纹。口径8.4底径6、高15厘米(图七,6)。

Ⅱ式:5件。皆橙黄陶,外表及领内磨光。圆唇,领甚高,领与肩无明显分界,扁圆腹,最大径在腹中部,半环形耳。88:126,在圆饼底边缘上侧筑成器壁,底壁之间留有缝隙,内外表有泥条缝隙。领下部有戳印纹二周。口径8 .6、底径8.4、高21厘米(图七,8)。

Ⅲ式:1件(88:178)。圆唇,领与肩有明显分界,扁腹,最大径在腹下部,半环形耳。红陶。近口部有对称的圆镂孔两个,耳上有划纹。底下印有席纹。口径8.5、底径6.5、高 14.9厘米(图七,7)。

Ⅳ式:1件(88:179)。圆唇,领与肩有明显分界,扁腹,最大径在腹上部。器耳形制特殊,上宽下窄,呈桥形。红陶,领内壁有泥条缝隙。颈部有戳印纹二周,耳上有戳印纹九排。口径6.8、底径9.4、高16.1厘米(图八,4)。

Ⅴ式:8件。领与肩有明显分界,腹较深,最大径在腹上部,半环形耳。88:154,灰陶。方唇,斜耳。颈部有戳印纹二周,耳上有斜划纹四道。口径9、底径8、高19.4厘米(图八,3)。88:71,灰陶,灰褐色。圆唇。颈部有戳印纹二周,底下印有席纹。口径8.3、底径 6、高16.8厘米(图八,6)。

Ⅵ式:1件(88:128)。领甚高,形制特殊,全身呈葫芦形,方唇,领下部有半环形耳。红陶,外表及口内磨光。领中、下部各有凹弦纹一周,耳上有竖绳纹。口径7.4、底径7、高 18.8厘米(图八,8)。

双耳壶3件。小口,圆唇,领与肩有明显分界,领较高,腹甚鼓,小平底。领外附加对称的宽扁双耳。可分二式:

Ⅰ式:1件(88:70)。形制与Ⅰ式单耳壶相似,唯领与肩有明显分界。灰陶,在圆饼底边缘外侧筑成器壁,底壁之间有缝隙,底略凹,底径大于圆饼的直径,领内壁有泥条缝隙,腹中部以上及口内磨光。颈部有戳印纹一周。口径8.2、底径6.6、高14.8厘米(图八,5)。

Ⅱ式:2件。皆橙黄陶,外表磨光。腹较深,最大径在腹中部。88:157,领内壁有泥条缝隙。颈部有凹弦纹一周。底下印有席纹,口径9.2、底径6 .2、高18.6厘米(图八,7)。

纺轮2件,皆彩陶器。平面略呈圆形, 可分二式:

Ⅰ式:88:187,剖面呈长方形。橙黄陶,利用钵或盆的平底加工而成。原器底上面有红彩“井”字纹、菱格纹等,下面印有席纹。长径6.8、短径6、厚0.8厘米(图八,1)。

Ⅱ式:88:189,剖面呈弧形。红陶,利用钵或盆的腹片加工而成。原器物内壁有红彩条纹。长径6.7、短径6.3、厚0.4厘米(图八,2)。

陶垫2件。系制陶工具,皆橙黄陶,红黄不匀。正面呈圆角方形,侧面略呈梯形,横断面呈椭圆形,正面中央和上面中央客有圆窝一个。88:119,正面宽5 5、侧面厚2.9—4.2、高5.3厘米(图八,9)。

夹砂陶器

共34件,器形有小口罐、鋬耳罐、单耳罐、双耳罐、纺轮等5种,其中以单耳罐数量最多,有28件。

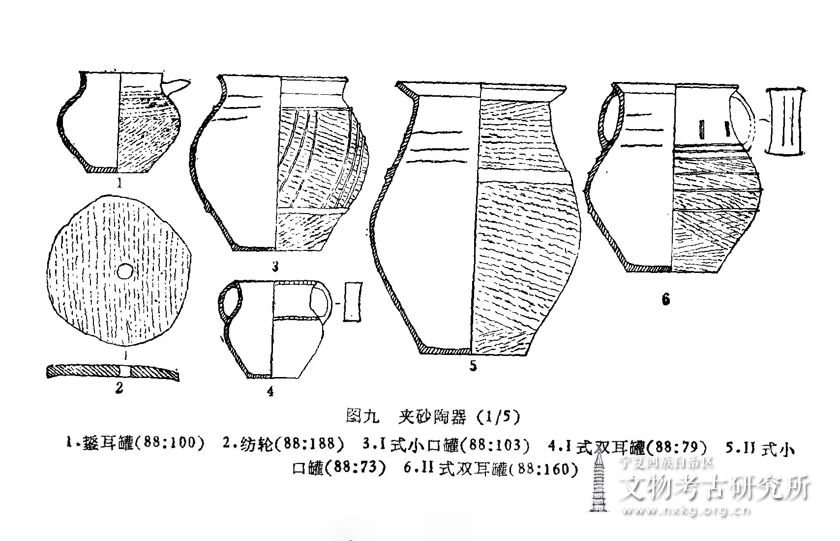

小口罐2件。皆小口,方唇,鼓腹,最大径在腹中部,小平底。可分二式:

Ⅰ式:88:103,侈口,略呈圆腹。灰陶,含细砂,深灰色,内壁有泥条缝隙。外表及底下有斜绳纹,肩部有窄条附加堆纹一周,腹下部有带状附加堆纹一周,其间有斜向窄条附加堆纹七组,每组三道。口径11.4、底径7.6、高15.4厘米(图九,3)。

Ⅱ式:88:73,折沿,溜肩,瘦长形腹。灰陶,含粗砂,灰褐色,内壁有泥条缝隙。外表及底下有斜绳纹,腹上部有带状附加堆纹一周。口径15、底径9.6、高23厘米(图九,5)。

鋬耳罐1件(88:100)。灰陶,含细砂,深灰色,领外表有泥条缝隙。小口,圆唇,矮直领,扁圆形腹,小平底。颈部附加圆锥形鋬耳一个。腹部施横、斜绳纹。口径7.1、底径 5.3、高8.6厘米(图版贰,4;图九,1)。

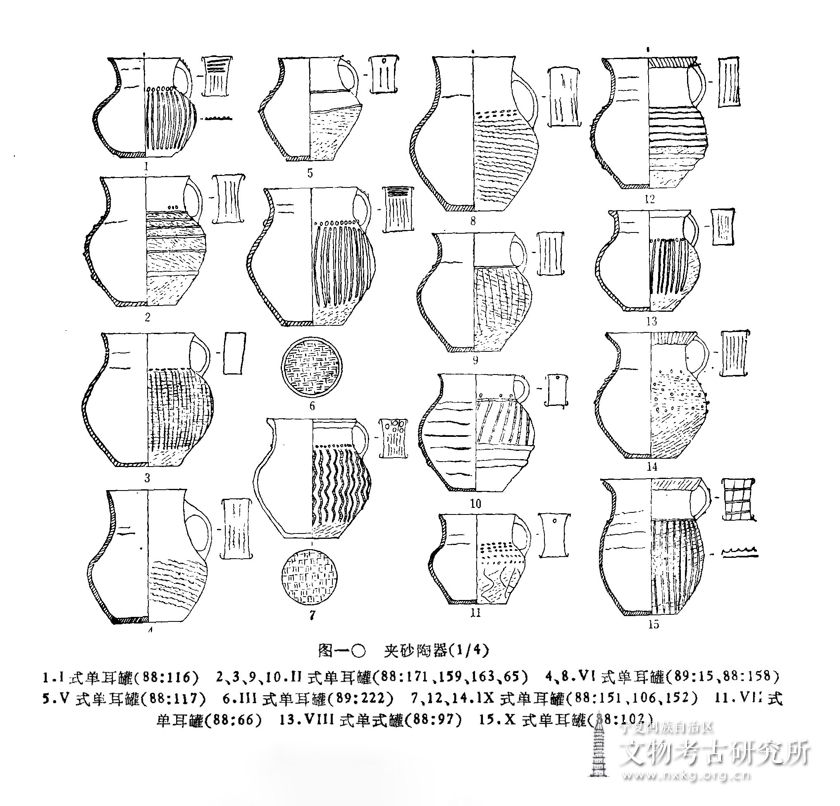

单耳罐28件。皆口外侈,鼓腹,小平底。领与肩之间附加宽扁半环形单耳。绝大多数为夹细砂陶,其中有些外表附着烟炱,曾作为炊器使用过。可分十式:

Ⅰ式:1件(88:116)。领与肩无明显分界,扁圆腹。灰陶,含细砂,领内壁有泥条缝隙。外表有烟炱。颈部有乳钉纹一周,腹部有纵向窄条附加堆纹。耳上部、下部分别有横向窄条附加堆纹、竖划纹四道。口径7.2、底径5.2、高10厘米(图一〇,1)。

Ⅱ式:7件。领与肩无明显分界,略呈圆腹,最大径在腹上部。88:171,红陶,含细砂,红褐色,肩内壁有泥条缝隙,口内磨光。外表有烟炱。颈部有乳钉纹四组,每组三个。腹部以绳纹作底,再于其上施窄条附加堆纹五周,下部施带状附加堆纹一周。耳上有竖划纹三道。口径9.4、底径6.2、高13.1厘米(图一〇,2)。88:159,灰陶,含细砂,领内壁有泥条缝隙。颈部有戳印纹一周,腹部以横绳纹作底,再施竖划纹。口径9.8、底径6.8、高 13.8厘米(图一〇,3)。88:163,灰陶,含细砂,领内壁有泥条缝隙。腹外表有烟炱。颈部有窄条附加堆纹一周,腹部以斜绳纹为底,再施竖划纹。底下印有席纹。耳上有竖划纹三道。口径8.8、底径5.4、咼12.2厘米(图一〇,9)。88:65,灰陶,含细砂,陶色深浅不匀,泥条圈筑,腹内壁有泥条缝隙,领内、外表稍磨光。颈部有乳钉纹、窄条附加堆纹各一周,腹上部有斜向窄条附加堆纹,这些堆纹用手指捺压成波状,腹下部有带状附加堆纹二周。耳上有乳钉纹一个。口径8、底径5.8,高12厘米(图一〇,10)。

Ⅲ式:5件。领与肩无明显分界,腹中部凸鼓。89:222,灰陶,含细砂,深灰色,领内壁有泥条缝隙,领内、外表磨光。颈下附加乳钉纹一周,腹中部有纵向窄条附加堆纹,下部有斜绳纹。底下印有席纹,席子经线用宽扁草,纬线用细圆草编成“人”字纹。耳上部有横向窄条附加堆纹三道,下部有竖划纹六道。口径9.8、底径6.4、高14厘米(图一〇,6)。

Ⅳ式:3件。形制、纹饰都与泥质Ⅶ式单耳罐相同。

Ⅴ式:2件。领与肩无明显分界,腹上部凸鼓,下部斜收。88:117,灰陶。腹上部有窄条、附加堆纹二周,下部施绳纹。耳上部附加乳钉纹一个,下部有竖划纹二道。口径 6.4、底径4.6、高10.4厘米(图一〇,5)。

Ⅵ式:2件。领很高,领与肩无明显分界,最大径在腹上部。领内壁皆有泥条缝隙。腹部施斜绳纹,耳上有竖绳纹。89:15,红陶,含细砂,红黄不匀。扁腹。口径8.2、底径7、高13.6厘米(图一〇,4)。88:158,红褐色。外表有烟炱。领下有戳印纹二周。口径8.8、底径6.2、高15.6厘米(图一〇,8)。

Ⅶ 式:2件。领与肩有明显分界,扁腹,最大径在腹上部。88:66,灰陶,含细砂,领内壁有泥条缝隙。腹上部有戳印纹五周,下部以斜绳纹为底,再施曲线划纹。耳上部有圆镂孔一个。口径8、底径6、高9.1厘米(图版壹,4;图一〇,11 )。

Ⅷ式:1件(88:97)。领略直,沿下附加泥条加厚,领与肩有明显分界,扁圆腹,最大径在腹中部。灰陶,含细砂,深灰色,领内壁有泥条缝隙,领外表及唇面磨光。颈部附加乳钉纹一周,腹部以斜绳纹为底,再施纵向窄条附加堆纹,耳上有竖绳纹。口径8.6、底径5.4、高10.4厘米(图一〇,13)。

Ⅸ式:4件。与Ⅷ式近似,唯略呈圆腹。88:106,红陶,含细砂,红黑不匀,领内壁有泥条缝隙,领外表磨光。沿下有斜划纹,腹上部有窄条附加堆纹七周,下部以斜绳纹为底,再施带状附加堆纹二周,耳上有竖划纹四道。口径10、底径5.6、高13.4厘米(图一〇, 12)。88:151,红陶,红褐不匀。颈部附加乳钉纹一周,腹部有纵向折线状窄条附加堆纹,其上用工具压成齿状,下腹有斜绳纹。底下印有席纹,席子经线用宽扁草,纬线用细圆草编成“十”字纹。耳上以竖绳纹为底,再于上部附加乳钉五个。口径9.2、底径5.6、高1厘米(图版壹,3;图一O,7)。88:152,灰陶,含细砂,灰褐不匀,领内壁有泥条缝隙。沿下有竖划纹,腹上部以横绳纹为底,再附加乳钉纹,排列不规则,下部施斜绳纹,底下有绳纹。耳上有竖划纹五道。口径9.5、底径5.6、高12.8厘米(图版贰,3;图一〇, 14)。

Ⅹ式:1件(88:102)。与Ⅷ、Ⅸ式的差别在于腹瘦长。灰陶,含细砂,内壁有泥条缝隙,领外表磨光。沿下有斜划纹,颈下有窄条附加堆纹一周,腹部斜绳纹为底,再施纵向窄条附加堆纹。耳上先施竖划纹二道,再施横向窄条附加堆纹三道。口径5.6、底径 5.4、高14厘米(图一〇,15)。

双耳罐2件。高领,鼓腹,小平底。口与领(或肩)之间附加宽扁半环形双耳。可分二式

Ⅰ式:88:79,口外侈,圆唇,领与肩有明显分界,最大径在腹上部。夹砂灰陶,含细砂。口外和肩部各施附加堆纹一周,均压成齿状。口径7.2、底径4.6、高8.4厘米(图九,4)。

Ⅱ式8 8:1 6 0,领略直,折沿,方唇,领与肩无明显分界,腹中部凸鼓。夹砂灰陶,领内壁有泥条缝隙。外表有烟炱。领下部有纵向短附加堆纹七组,腹部以交错绳纹为底,再于上部施窄条附加堆纹六周。耳上有竖划纹二道。口径11、底径8、高16.2厘米(图九,6)。

纺轮1件(88:188),灰陶,灰褐不匀,利用器物的腹片加工而成,中部钻有圆孔,原器物外表有细绳纹。直径6.5、厚0.4厘米(图九,2)。

三、结语

从征集的陶器上可以看出红圈子墓地文化遗存的相对年代和文化特征。

(一)年代

红圈子墓地有些陶器类似于马家窑文化的半山类型:例如泥质Ⅳ式单耳罐88:111 与甘肃景泰张家台Ⅳ式彩陶罐M5:1(《考古》1976年3期,图版肆,4)的器形及纹饰都相似;Ⅲ式泥质钵88:133的内彩图案与柳湾Ⅲl型Ⅰ式盆599:1(《青海柳湾》,图版三九,1左)相似;泥质单耳罐Ⅰ式88:95口内的折线纹与柳湾Ⅰ型2式瓶(《青海柳湾》,41 页,图三,2)的“多线波折纹”相似;夹砂Ⅸ式单耳罐88:151的窄条附加堆纹上用工具压成齿状,类似的附加堆纹见于张家台Ⅱ式粗陶罐M10:1(《考古》1976年3期,图版肆, 3)、甘肃兰州花寨子的粗陶(《考古学报》1980年2期,图版柒1—4;图版捌,2、4)、甘肃广河地巴坪的Ⅱ式粗灰陶小罐49:14(《考古学报》1978年2期,图版玖,6)和柳湾的粗陶双耳罐(《青海柳湾》,49页,四三五,11),只是附加堆纹的排列方法不同罢了。

有些陶器类似于马家窑文化的马厂类型:例如泥质单耳壶Ⅵ式88:128与柳湾的葫芦形陶罐579:15(《青海柳湾》,彩版三)在形制上有相似之处;泥质双连罐89:9与青海民和的双连罐(《河南文博通讯》1980年4期,14页,图一,2)相比,左右两罐连接的方式相同,但后者的腹耳为实心,两罐不相通。

此外,泥质尊88:77与齐家文化的陶尊《青海柳湾》,图版一七七,1、3)近似。

上述事实表明,红圈子墓地的年代绝大多数相当于马家窑文化的半山类型至马厂类型,个别晚到齐家文化。从陶器的形制上看,凡是口沿下面用泥条加厚、瘦长形腹和折腹的器物年代都较晚。

(二)文化特征

将红圈子墓地的陶器,尤其是彩陶器与半山类型、马厂类型的陶器进行比较,有许多特征使人感到耳目一新,表现如下:

半山类型的彩陶往往红彩、黑彩相间,红彩在图案当中起骨架作用,其它线条都用黑彩。红圈子墓地的彩陶器,都是单色彩,红彩、黑彩不在同一器物上使用,红彩占 93.18%,黑彩只占6.82%,相差悬殊。这种以红彩为主的新石器时代文化晚期遗存在黄河上游地区尚属首次发现,引人注目。

从绘彩的技法上看,半山类型和马厂类型的彩陶器,一般先平行条纹划分图案带,并将绘彩部分与不绘彩部分区别开来,因此图案带上下都是“封闭式”。红圈子的彩陶器,腹部的图案带下边都不绘横向平行条纹,甚至有些器物(图六,9、12)全身都没有横向平行条纹,图案带呈“开放式”。由于“开放式”,竖条纹和菱格纹常有参差不齐的现象。

半山类型和马厂类型的彩陶器,在图案带内一般采用等分法确定图案的位置,致使图案对称而严谨。红圈子的彩陶器,有的先绘几组竖条纹将腹壁大致分为数份,但不够严谨,实际上不是等分。线条长短、粗细、间距也带有随意性。绘彩后,器表只稍加磨光,缺乏光泽。

半山类型常见的漩涡纹、葫芦形纹,马厂类型常见的大圆圈纹、蛙纹等复杂的图案,在红圈子未见。半山类型中少见的极为简单的竖条纹,在红圈子却是常见的图案。菱格纹在半山类型的葫芦形纹和马厂类型的大圆圈纹内作为填充的图案,在红圈子却作为主要图案,装饰在整个腹部,其重要性仅次于竖条纹。

红圈子夹砂陶器的纹饰以窄条附加堆纹最有特色,有纵、横、斜向之分,疏、密之别,有的压成齿状,有的与乳钉纹配合使用,具有强烈的装饰效果。

总之,红圈子墓地主体部分的陶器与半山类型、马厂类型的陶器有不少共同之处,但在装饰上的差异相当显著,在器形上也有差别,因此其文化性质或类型问题尚待进一步研究。

红圈子墓地与宁夏海原县菜园村林子梁遗址(地处北纬36°32',东经105°33 ')直线距离仅60公里。红圈子墓地的主体部分与林子梁遗址第一期有密切关系,例如红圈子的夹砂单耳罐Ⅱ式88:159、88:163与林子梁的小口单耳罐M2:2、3(《文物》1988年9期,4页,图五,14、15)的竖划纹是相同的。红圈子墓地的泥质和夹砂单耳罐共有58件,占征集陶器总数(118件)的49.15%,单耳发达这一点也与林子梁遗址第一期相同。但两地陶器总的特征存在差异,尤其与林子梁遗址第二期的差异更明显。该墓地的资料对于研究宁夏南部新石器时代晚期的文化内涵具有重要意义。

绘图、拓片者为马东海,照像武殿卿。

执笔者: 李文杰、马东海

本文出自《考古》1993年 第2期 103——175页