“从东北到西南的边地半月形文化传播地带”是二十世纪八十年代提出的一个概念。指的是先秦、秦汉时期分布于长城地带、青藏高原东缘地区和横断山区的民族文化传播地带。从考古学文化因素传播和交流的角度分析,在这个具有相似地理、气候、生态环境的地带,有很多相似的文化现象,这些相似的文化现象有的是传播所致,有的可能和相似的环境有关。[1]这个研究成果引起了学界广泛的肯定和关注。之后,很多学者又陆续从不同的角度探讨了相关的问题。

经过30年的时间,在这个文化带内又有了很多的考古新发现,而且在这个文化带之外,也有了巨量的考古新成果,相关研究取得了显著的成绩[2]。新的考古发现既证明“从东北到西南的边地半月形文化传播地带”的观点确为卓见,同时也为继续深入讨论提供了可能。为了强调相同的地理、气候、生态环境导致的文化趋同性,当年在讨论这个问题的时候,边地文化传播带被限定在一个特定的“半月形”区域。本文要探讨的主题是文化的传播与交流,如果把关注的重点放在”边地文化传播带”这个概念上,实际上文化的传播可以跨越不同的地理、气候和生态地带。如果不考虑这个边地半月形文化传播地带与西北方向、西南和东南方向更大地域内的文化互动影响,势必使这个文化传播地带仅仅成为环绕在东部古代农耕文化区之外的一层孤立的皮。因此,这条传播地带,还应该向南北两头延伸,向北应越过长城以北草原地带,向南应该延伸到中南半岛,这实际上应该是一条古代国际文化交流传播地带[3]。

这个文化传播地带独特的核心概念是“边地”。边地文化传播地带不是由大的文明或者国家开辟,其最初目的也不是为了大文明之间的交流,而是一些规模不大、相对分散、牧业为主导的社会在古代大的农耕国家无法完全控制的地区相互沟通和交流的通道,这些人员的迁徙和文化的交流在当时缺少王朝的色彩,具有自发性和不确定性的特点。从这个地带走出过发达的区域文明,比如岷江上游的营盘山文化是宝墩文化——三星堆文化为代表的古蜀文明的源头之一。当有的人群遇到各种内外原因导致的困难的时候,这些地区成为避难的通道,或者本身就成为可以有效缓冲、机动、避难的区域,比如辽东鲜卑慕容氏吐谷浑的迁徙和立国。这个靠近中心的边缘地带孵化出不少逐鹿中原的政治势力,比如周族、秦族、拓跋鲜卑、李氏唐朝等就是从这个地带或者其边缘开始孕育统一天下的力量。有的时候,农耕国家的某些人员和群体也会因为各种原因避难于这个地带,甚至也会被这个地带所涵化。在这个传播带上移动的人和物,既来自东部的农耕国家,更多来自北方的草原社会,也零星地来自东南亚、南亚,甚至西亚。战国秦汉时期,这个包裹和缠绕在中原农耕国家边疆地区的传播带进入其发展的鼎盛时期。汉武帝利用国家的力量介入这个传播网络,完成其开疆拓土、对外交流的事业。在花费了很多的资源和时间之后,在西北方向,甘肃、新疆的交通网络成为了官方正式的丝绸之路,通过沙漠、戈壁和绿洲的文化传播带被纳入中原王朝的交通体系,这些地区最终成为西汉版图的有机构成部分。由于匈奴的存在,绝大部分的草原通道仍然游离在西汉帝国的完全控制之外。在西南方向,汉武帝开辟西南丝绸之路的行动遭到失败,这个事件凸显了边地传播地带山川阻隔、不同人群各自为政的特点。不过,汉武帝在西南也有重要收获,就是与这个传播地带上的滇国建立了关系,很大程度上促进了这个传播带的发展,为东汉成功彻底地控制这一段传播地带奠定了基础。

从地理特征看,在纵贯南北的边地传播地带上,云贵高原相对广大,但又被难以逾越的河流、山川自然分割成相对封闭的地理单位,其间分布很多非常适宜人类生存的平坝、盆地。云贵高原既是边地传播地带的构成部分之一,也是这个文化传播地带的一个重要的汇聚区,同时一直是多元文化的分布区。战国到西汉时期,滇池地区分布的石寨山文化无疑受惠于这个巨大的文化传播地带,成为这个传播地带上尤为突出、独具特色的区域文化,也是汉武帝开辟西南丝绸之路行动中最为关键的环节。由于近年石寨山文化、四川盐源老龙头、甘肃张家川马家塬墓地及其周边地区有了一系列的考古新发现,本文根据这些新的考古材料,来探讨这个文化传播网络的一些问题,补充一些初步的认识,另外也提出一些值得注意的问题,希望引起大家进一步的讨论。

一、重要的新例证

(一)蹄足柄器和祖柄器

在昆明市羊甫头墓地[4]M113墓底腰坑东部发现一组漆器,共有9件,非常独特。其中8件分别为人头、牛头、水鸟头、鹿头、鹰爪、猴头、兔头、猪头,每个器物前又都雕出一个祖形柄状物。其中兔头和人头漆祖底部和祖上有相似的纹样(图一,1~8)。另1件为一个妇人跪坐于铜鼓形器之上,铜鼓上伸出一蹄足(图一,13)。

这样的祖柄器非常罕见,有学者认为这些祖柄器反映的是印度的林伽崇拜(男性生殖器——湿婆的象征)[5]。神和多种动物相结合的特点倒是符合印欧神话的特色,比如印度教另外一位大神毗湿奴有很多化身,其中之一是猪。在羊甫头M113发现的这些祖柄器完全用印度的林伽崇拜解释并不恰当。这些器物有可能是受到古代印度的影响而出现,但由于在传播过程中这种思想可能已经被混淆不清了,要么就是掺杂了当地自身的文化,所以出现这种似曾相识,但又异样的器物。除了这个可能性以外,还可以考虑其他的来源。同墓出土的祖形柄的铜铲为探讨这个问题提供了线索(图一,11)。内蒙古宁城南山根墓葬[6]发现的铜祖柄勺和遗址[7]发现的石祖、小黑石沟M8501[8]出土春秋早期的铜祖柄勺和杆头饰是考察此类文物的一个较早的例证(图一,9、10)。夏家店上层文化虽然和石寨山文化相差年代较为久远,但二者的确有若干相似的因素,比如青铜装饰品祖柄器,还有正面动物纹饰牌、Ca型节约等。除了祖柄器,这些因素在稍晚的战国时期长城地带还有相应的发现。从“半月形边地文化传播地带”的理论角度看,可以考虑其间可能有一定的关联性,但二者相隔时代比较久远,还需要更多的发现才能明确其间存在的关系。四川茂县牟托战国墓发现的青铜装饰品一定程度上说明这种联系的存在[9]。汉朝也流行类似的祖形器,有铜、铁、玉、石质的,具有实用功能[10]。石寨山文化中还有一些表现生殖的文物,在李家山曾采集过一件男女媾和的铜饰[11]。这些器物也可以作为考虑羊甫头墓地相关文物渊源的材料。当然,这些器物也可能就是当地出现的一种特殊的文化现象。

值得注意的是铜鼓形器之上伸出的蹄足。时代较早的、类似的带有蹄状把柄的器物发现于云南西北方向3000多公里之外的萨彦——阿尔泰地区。首先是2002年俄德联合考古队在俄罗斯图瓦发掘的阿尔赞2号大墓[12],时代为公元前7世纪末,墓中发现一个包金箔柄的勺杯,勺杯的把手即为一包金箔的蹄足,蹄足上还捶揲出鱼鳞纹(图一,14)。另外一个发现是俄罗斯阿尔泰山区的巴泽雷克2号墓[13],时代为公元前5——前3世纪(图一,12)。M113的时代为西汉初期至公元前109年,南西伯利亚的这两个例子显然和羊甫头M113出土的器物非常接近,巴泽雷克墓葬的时代和羊甫头墓地更为接近。由于这种器物比较特殊,可以考虑羊甫头墓地出土的这种器物可能是受到萨彦——阿尔泰地区游牧文化的启发后而出现的。在设计制造的时候,结合了本地的思想文化传统。因此,这个器物融合了三种文化因素,蹄足装在容器上的做法来自北方草原,妇人和铜鼓形器属于石寨山文化,漆器技术来自周围早已掌握漆器技术的地区,主要是前一阶段接受了中原内地漆器技术的地区。

总之,羊甫头113号墓出现的这批器物比较稀罕。考虑时代接近的因素,在重要器物上装蹄状把手的做法和阿尔泰地区的类似做法可能存在一定的关系。

(二)公鸡的形象

滇文化中有很多公鸡的艺术形象。比如李家山墓地西汉晚期至东汉初M69出土了雄鸡形象的铜杖头(M69:209)(图二,4)。M47有一种扣饰的边框用一圈雄鸡装饰(西汉中晚期M47:154),类似的扣饰数量不少(图二,2)。在李家山M13发现的铜臂甲(M13:4)上刻了很多动物的形象,公鸡是其中重要的动物形象。羊甫头墓地M113出土的一顶青铜尖顶宽沿头盔(M113:224)上同时刻了公鸡和老虎的形象(图二,5)。公鸡的形象在欧亚草原文化中很少见。值得注意的是,公鸡这种形象在俄罗斯阿尔泰山区的巴泽雷克文化中一度非常流行。巴泽雷克墓地1、2号墓发现很多公鸡的装饰。比如2号墓一个女性皮制的头罩上有一个发冠,发冠以七只站立展翅的公鸡作为装饰,陶壶和皮带上也装饰公鸡的形象(图二,6~8)。发掘者认为公鸡在这里受到崇拜,因为公鸡的鸣叫驱散了黑暗,迎来黎明。著者认为这个崇拜至少可以追溯到公元前7至前6世纪的近东地区的文化中[14]。比如在伊朗卢里斯坦发现的青铜器上的神人身上长出公鸡头的形象,卢里斯坦主要繁盛于公元前一千纪的头三百年。这里出土了马镳、杖头、饰牌、护身符等青铜器物[15]。

从时代上看,中国古代文化中“鸡”的形象更早一些。殷墟妇好墓中出土玉雕公鸡和母鸡的形象,甲骨文中也有“鸡”字,像雄鸡昂首长鸣。大量发现的三星堆文化鸟的艺术形象曾引起学者的关注,认为是一个比较特别的现象[16]。公鸡也算是鸟的一种。四川三星堆2号祭祀坑[17]出土的铜公鸡(K2③:107)时代较早,为商代中晚期之际,通高14.2厘米(图二,1)。卡约文化黄家寨16号墓发现鸡形杖首。2007年,在四川盐源老龙头还征集到铜鸡案形器,铜案上有四只公鸡。类似的铜鸡征集了20件。在盐源县发现的九节鱼纹鸡首杖(C:9)最有代表性,通长134.8厘米。杖干表面布满阴刻的鱼纹,杖端托一圆盘,盘径4厘米,盘的四方各有一环,环套挂一圆片饰,盘上饰云气纹,圆盘上中央立一雄鸡(图二,3)。在这里发现的大部分器物年代为西汉时期[18]。类似的鸡杖明器在四川西昌至云南大理一带的战国至汉代墓中大量出土。1987~1988年考古工作者发掘了祥云红土坡79座墓,M14时代为战国至西汉早期。出土501件器物,2011年公布了其中的部分材料,此墓出土197件铜杖首,其中有37件鸡形杖首[19]。这样看,从商代中晚期开始,鸡的形象在西南地区一直受到崇拜,而阿尔泰巴泽雷克文化中的鸡以及卢里斯坦遗存中鸡的形象只是昙花一现,特别值得指出的是,巴泽雷克文化流行鸡的形象时,卢里斯坦存在公鸡形象的青铜文化已经消失,这个时期伊朗高原是阿契美尼德王朝繁盛时期。

中国是鸡的最早驯化地。原鸡为家鸡始祖,原产地在我国西南地区至东南亚一带。原鸡属中有四种原鸡,其中的红色原鸡是现代家鸡的直接祖先,这一点已经被各国的学者们所公认。在中国的西南一带曾经发现过半野生的“茶花鸡”,已被证明是家养的红色原鸡[20]。通过对考古资料的研究,野生的原鸡在古代可能分布至中国中部一带[21]。公元前2000年左右的印度河文明中也发现驯化的鸡,之后传入欧洲和非洲,但这些地区罕见鸡的艺术形象。

从考古发现的材料看,西南地区至少从商代中晚期就出现鸡的形象,并且一直延续到历史时期,有的地区和时代,鸡的艺术形象非常流行,显示鸡在这些文化中具有重要的作用。特别是以鸡为首的杖,学者认为这类器物具有特殊的宗教功能,是权力的象征物[22]。推测是西南地区“崇鸡”的反映,可能是祭祀礼仪中用来模拟“立杆测影”的仪杖[23]。商代卜辞中有“吉鸡,用,五月。”当时的人应当用鸡祭祀,求吉祥。《风俗通义·祀典》引《青史子书》:“鸡者,东方之牲也。岁终更始,辩秩来作,万物触户而生,故以鸡祭也。”可见用鸡祭祀源远流长,这种做法一直延续至今[24]。

阿尔泰巴泽雷克墓地出土的丝绸、山字纹铜镜和漆器等文物显示了这个地区同中国的密切联系[25]。从这些背景看,阿尔泰地区对公鸡的崇拜可能受到四川及其周围地区早期文化的影响。石寨山文化中公鸡的形象可能也是来自四川及其周围地区。就公鸡的形象而言,巴泽雷克文化和石寨山文化可能存在互动关系,从现在的时代关系看,可能巴泽雷克文化的材料要稍微早一些,但具体的历史情节现在尚难于认识清楚。2011年6~7月,新疆文物考古研究所对布尔津县窝依莫克乡阿克加尔村、博拉提村、也拉曼村附近的90座墓葬进行了抢救性发掘。在一座女性的墓内发现一对铜簪,长约14厘米,一支上面是昂首扬脖的鸡首,漂亮的鸡冠,造型独特。与这对铜簪一起出土的,还有一只马头骨。这匹殉葬的马头骨上,还有红点。这个材料发现的位置比较靠近巴泽雷克文化核心分布区,铜簪的样式更接近中国西南地区类似的器物,为认识阿尔泰地区和中国西南地区鸡的形象的关系提供了新的材料。

(三)金银饰片

1979年,在阿富汗席巴尔干的黄金之丘发现的公元1世纪初的墓冢中,发现了黄金质的“步摇冠”和头冠,另外还有金耳坠等,均缀满了圆形金片(图三,5~8)。俄罗斯国家东方艺术博物馆的提格兰推测,这可能是受到西南地区摇钱树的影响[26]。

其实有比摇钱树更直接的例子说明这种做法的渊源。在云南石寨山文化中的李家山墓地发现的一些铜辔饰、铜节约就是用吊坠的圆形小铜牌装饰(M47:57;M47:250-2),甚至也有黄金制成的圆片金挂饰(M68:353-1;M68:353-3;M51:57-1)(图三,1~4)。前述四川省盐源县发现的九节鱼纹鸡首杖杖首杖端托一圆盘,盘的四方各有一环,环套挂一圆片饰。盐源县老龙头的文物多为征集,根据一些线索,其时代为西汉至王莽时代,下限近于黄金之丘墓葬的时代。在老龙头发现的这件鸡首铜杖上的类似装饰,较为原始,可能早于黄金之丘的发现。这种做法可能通过草原通道传到西部,被运用到草原牧人的金冠和坠饰上,发展成重要的装饰。

1864年在诺沃车卡斯克附近偶然发现的阔克拉契王冠由三部分铰接而成,王冠上缘装饰着一个行进中的仪式,神圣的动物(羊)朝向生命树。下缘缀饰着圆花饰,边缘用金珠、珍珠和小金片装饰。王冠的形式是希腊化的,希腊化的雕刻、垂饰和猫头鹰,森林中的驯鹿和山羊表现的是动物风格的,所有迹象说明这件王冠是一位深受希腊文化影响的本地艺匠制作的。头冠的时代为公元1世纪,就这种强调生命树的冠而言,阔克拉契王冠和席巴尔干黄金之丘金冠关系密切。除了这个金冠的例子,在萨尔玛泰公元前2世纪至公元前1世纪的文化中也流行此种缀圆片金叶的器物[27]。因此,有可能缀饰金圆片的源头还是在欧亚草原。

盐源还发现很多一人双兽母题的杖头饰,这种一人双兽的母题在阿富汗的黄金之丘以及欧亚草原有发现[28]。有的杖头饰上面表现了树的形象,树上挂着圆形的装饰,可能是三星堆文化中太阳符号的延续,或者是受到石寨山文化中太阳纹的影响。有学者认为这种青铜树形枝状物可能和古代西南地区的树神崇拜有关系,盐源西汉时是笮人居地,养马业是笮人的经济支柱,铜枝上的双马形象可能是祈求养马业的兴盛[29]。这倒暗合欧亚草原双马神的宗教含义。在马家塬墓地发现了肉红石髄曲玉[30]。这种曲玉在巴泽雷克墓地5号墓出土的毛毡上有表现,在一匹马的胸前挂着曲形的装饰,可能是曲玉。在席巴尔干的黄金之丘发现的这种头冠和曲玉后来在朝鲜半岛上非常流行。挂金摇叶的步摇冠则一直在中国东北的鲜卑文化、朝鲜半岛和日本流行,直到公元6世纪[31]。由此,可以看出整个欧亚大陆东部,由于牧人的流动,一些新奇的发明被来回传播,同时在传播的过程中,不断被改造丰富。

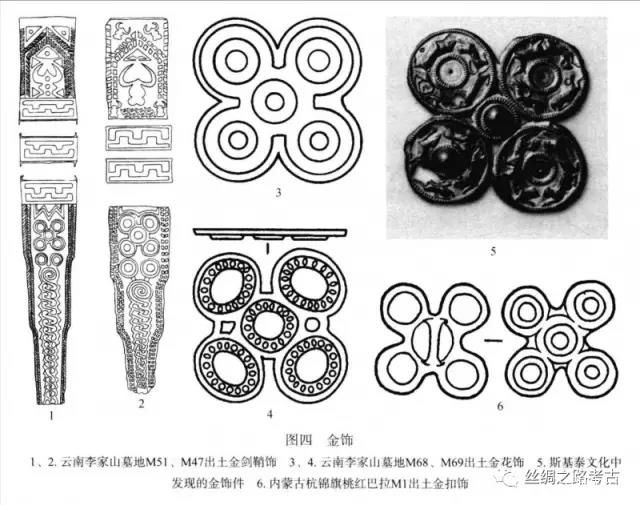

还有一种金片饰件显示石寨山文化同欧亚草原的关系,就是所谓的五圆金花形饰,由四个圆围绕中间的一个圆组成,在李家山墓地发现若干(M68:103;M51:96;M47:41-1;M47:41-2;M69:90;M51:76;M69:92;M69:140-1)(图四,3、4)。在金剑鞘上也装饰这种纹饰(M68:299;M51:109-2;M47:190-2;M85:82-2)(图四,1、2)。这种饰物在包括中国北方农牧交错地带在内的欧亚草原比较流行(图四,5、6)。

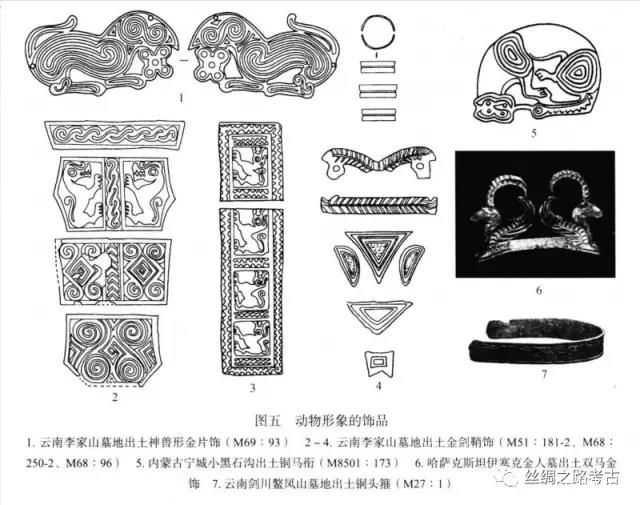

在李家山墓地发现的一些动物形象的金箔(M69:93、M50:2、M51:174、M51:181-2、M68:250-2、M68:360-2、M51:181-2、M68:96),上面捶揲出的动物形象特征鲜明,比如四肢曲于腹下,或者急刹车的姿态、张大嘴、尾巴翻卷于背部等特征(图五,1~4),这和内蒙古夏家店上层文化(图五,5)、云南剑川鳌凤山墓地(图五,7)[32]、甘肃马家塬等地发现的有些器物装饰非常相似[33]。双马金饰和哈萨克斯坦公元前5~3世纪伊塞克金人墓发现的接近(图五,6)[34]。这种背向双马纹在汉至北朝时期的鲜卑文化中更为常见。

(四)蚀花肉红石髓珠、琥珀珠和玻璃珠

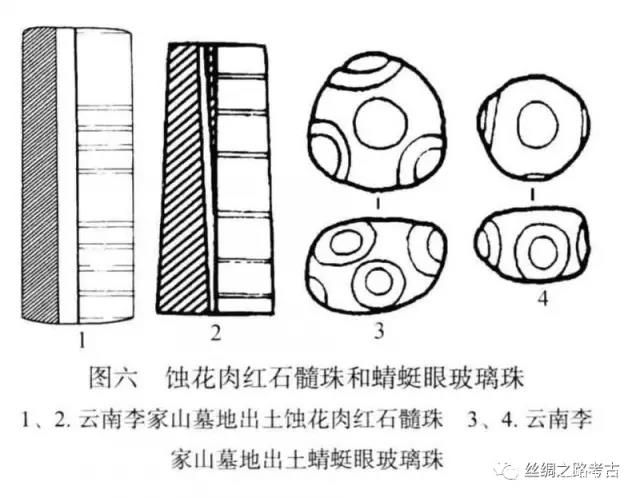

在石寨山文化中已经发现若干蚀花肉红石髓珠。云南晋宁石寨山M13[35]出土蚀花肉红石髓珠长3.2厘米,纹饰一共十道平行线,分为四组,中央两组各三道线,两端的各二道线,墓的时代是西汉中期(公元前175~前118年)。云南省江川县江城镇早街村李家山,第一次发掘的M24出土1件,长1.5厘米,表面蚀刻白色圆圈纹和曲线纹[36]。按印度蚀花肉红石髓珠的分期,这枚可能是较早时期辗转流传下来的。第二次发掘发现蚀花石髓珠16件。肉红色或蜜色,半透明。均为一端稍细的圆柱状珠,中央穿一孔,两端截平。表面饰多道弦纹状白色、乳白色平行线条带状花纹,条纹上用笔涂描的痕迹清晰可见。条纹颜色局部浓淡不等,极少的地方几乎淡至无色。其中标本M69:67-2最大,长6.1厘米,表面蚀两组八道条带花纹(图六,1、2)。李家山墓地时代为西汉中晚期至东汉前期。有学者认为这16颗蚀花的肉红石髓珠器形和钻孔工艺与其他质料的管状珠明显不同,极有可能是由印度河流域直接传入[37]。不过也不能排除通过草原地区从印度河流域传入的可能性[38]。欧亚草原地区发现过类似的器物,比如新疆尼勒克县穷科克一号墓地M13,其中A室墓主为11~14岁的女性,颈部随葬一串项链,以25颗玛瑙珠和1颗玻璃珠组成。蚀花肉红石髓珠上横向蚀出四圈宽边直线纹。墓地年代为公元前1000~500年左右[39]。新疆吉木萨尔县大龙口墓地M5出土1件。珠体上下两端横向蚀出两组各三条平行线,两组之间的珠体中部,留出一定的区域,蚀出菱形纹[40]。1985年清理的温宿县包孜东墓地M41发现一串项链,其中有8枚蚀花肉红石髓珠,年代估计为西汉[41]。新疆克里雅河的圆沙古城也发现和温宿包孜东M41相似的蚀花肉红石髓珠,时代可能为西汉[42]。这两个地方发现的饰平行线纹的标本,和石寨山李家山墓地发现的比较接近。中原地区也能找到类似的线索。河南淅川下寺春秋晚期M2出土一件,长1.95厘米。表面有白色纹带三周,花纹微微下凹,无光泽,手感粗糙[43]。值得关注的是,广东广州汉墓M3017、M3029各出1件,珠体橘红色,圆管形,表面有白色的线纹。纹饰沿管状珠体横直地均匀分布。时代都在西汉后期[44]。

总之,制作蚀花肉红石髓珠的技术最早开始于印度,中国各地发现的这些标本可能是本地制造,也可能来自别的地区[45]。蚀花肉红石髓珠的传播包括两种方式,一种是实物直接或者辗转从印度传播出来,一种是技术的传播。这两种方式都会发生从首次接受地再次传播的可能。因此,中国发现的蚀花肉红石髓珠应当是通过不同的方式和不同的交通路线辗转来自印度,或者是印度之外的某个掌握此种技术的地方。以上所列几件标本时代或比石寨山文化中发现的早或者大约同时代,特别是新疆发现的同类器值得关注,这些材料为探讨云南发现的蚀花肉红石髓珠提供了文化传播的历史背景。

云南江川李家山墓地第一次发掘22号墓出土一颗玻璃珠,浅蓝色透明体,六棱柱形,两端平齐,中有穿孔。长2.6、直径1.1厘米[46]。这个墓地第二次发掘还出土10颗蜻蜓眼玻璃珠,扁圆球形,中央穿孔,蓝色,半透明,表面镶嵌浅蓝色同心圆三至六个(图六,3、4)。报告认为由中原传入。另外出土11件方形琉璃片饰, 155件琉璃管,琉璃珠数以万计[47]。这个墓地共有6座墓出16件琥珀珠[48]。

对俄罗斯和哈萨克斯坦边界波哥罗夫卡出土早期萨尔马泰文化的玻璃珠检测发现,这是与中国古代玻璃类似的铅玻璃,属于钾硅酸盐玻璃和高铅硅酸盐玻璃,时代为公元前4世纪至公元前2世纪[49]。云南江川李家山墓地22号墓出土六棱柱形玻璃珠与南乌拉尔奥伦堡地区菲利珀夫卡(Filippovka)16号冢墓1号墓坑发现的非常相似,此墓为公元前5至前4世纪萨尔马泰墓葬[50]。在马家塬墓地M6也发现类似的玻璃珠。在云南江川李家山发现的六棱形状绿色玻璃珠为钾硅酸盐玻璃,时代为战国后期,与铅钡硅酸盐玻璃珠同时作为随葬品[51]。欧亚草原发现的类似玻璃珠可能产自中国,通过边地文化传播带传播到萨尔马泰文化中。马家塬墓地M6出土与菲利珀夫卡墓地相似的蜻蜓眼玻璃珠[52]。就蜻蜓眼玻璃珠而言,云南发现的应当和印度没有关系,因为印度出现的时代要晚于云南,可能是从北方地区传入[53]。另外战国中期开始,中国已经开始仿制蜻蜓眼玻璃珠,除了内销,还传播到欧亚草原。比如萨尔马泰文化中发现的一些玻璃珠经鉴定,其来源是中国。

所以,这些蜻蜓眼玻璃珠到底来自什么地方,还需要进一步的研究。值得注意的是,云南发现的蜻蜓眼玻璃珠尺寸较小,这和中国其他地区发现的不太一样,从尺寸看,和黎凡特地区的腓尼基蜻蜓眼玻璃珠相似,如果能进行一些成分检测,应当能进一步了解其间可能存在的关系。其它数以万计的玻璃珠非常像“印度洋——太平洋珠”,这种玻璃珠有可能来自印度,但也有可能来自两广地区[54]。从颜色看,石寨山文化发现的琥珀材料有可能来自缅甸北部一带。总之,这几类器物要明确材料来源地和产地还需要进一步对材料、制作技术的分析。

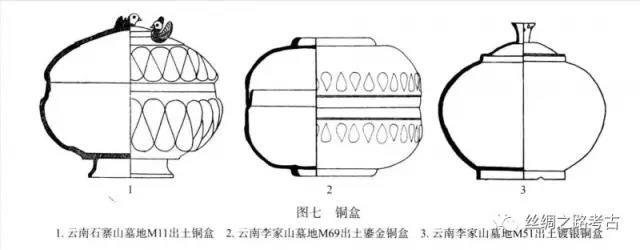

(五)水滴形列瓣纹铜盒

李家山第二次发掘出土了一件水滴形列瓣纹铜盒(M69:167),类似的水滴形列瓣纹银(铜)盒在中国迄今发现的数量达到8件(图七,2)。云南晋宁石寨山滇王墓(11号墓)出土1件,三鸟钮。12号墓出土1件,三豹钮(图七,1)。这两座墓早于出滇王之印的6号墓,时代可能为文帝和武帝之间[55]。1979年,山东淄博市淄博区大武乡窝托村西汉齐王墓的随葬器物坑出土1件,三兽钮,有汉代铭文。同出银器还有盘3件,也有汉代铭文,墓葬时代为西汉初期[56]。1983年,广州象岗南越王墓出土1件,缺三钮,但已做好焊接点,有汉代铭文,墓葬时代为公元前122年左右[57]。2004年,山东青州市高镇西辛村战国墓出土2件,三兽钮,同出还有2件盘、1件匜、1件残器,盘和残器有战国铭文,时代为战国时期[58]。1966、1998年,巢湖汉墓北头山1号汉墓出土1件,缺三钮,有汉代铭文。同出银器还有1件盘、2件匜、1件洗,时代为西汉文景至武帝初年[59]。银盒一般认为从域外传入。石寨山的镀锡铜盒则一般被认为是仿制[60]。广州南越王墓发现的银盒盖钮的金属成分与墓葬西耳室所出的银锭成分接近,而与银盒盖差异较大。这表明,银盒盖及盖钮所使用的材料有不同的来源,盖钮是南越国工匠所制[61]。另外,作为盖的上半部分很光滑,而下面作为容器和座的部分表面可以观察到很多凹坑瑕疵。因此可以推测,上部称为盖的部分可能是原来的器物,而下部是根据上半部分模样捶揲而成,或者是倒模修整后,用银浇铸成型,再打磨而成的。由于银的质量问题,翻模或者浇铸的原因,因此留下很多凹坑。当然,这些腐蚀也可能是埋藏原因造成,因为银盒下部更容易受到腐蚀。总之,这个银盒比较接近域外制品,银盒上下部分表面存在差异,应当进一步检测下半部分的金属成分,以及上下银盒的制造技术。

较新的观点认为这些器物列瓣纹的装饰风格通过草原间接来自波斯,除了舶来品的可能性外,外来工匠在中国根据中国的需要制造也是可能性之一[62]。这个时期,虽然南越国和海外有一定的交通,比如南越王墓出土了产自非洲的象牙。这些化外之物可能是从南亚输入[63]。但本文倾向同意这种类型的银(铜)盒最初的式样和技术也有可能来自北方。南越王墓出土的8片双盘角羊杏叶金叶和新疆阿拉沟、燕下都、满城汉墓和江苏扬州西汉刘毋智墓[64]出土的文物非常相似。南越王墓金叶出土时,金叶覆盖在玉衣的头套上。这些金叶都是草原文化的产物,可能是南平百越的秦军带入岭南地区的文物[65]。同样,第一位南越王赵佗秦末来自北方真定(河北正定),这种银盒有可能是他的家族在中国北方地区的时候就拥有了[66]。有学者从南越王墓出土银盒入手,认为这批器物为同一时期,大约于战国晚期在中原铸造的[67]。

总之,在中国发现的类似器物,在国外并没有发现完全相似的标本,特别是这种有上下两个部分的列瓣纹盒式器只有中国才有。即使中国发现的几件,虽然都属于同样的装饰风格,但也有不小的差别。从外形看,广州南越王墓发现的银盒、云南晋宁石寨山墓葬和山东青州市高镇西辛村战国墓出土的相近,同时也比较接近于中国之外发现的同类器。其他几件实际上只是采用了列瓣的纹饰,仿制的痕迹比较明显。从出土的地点和墓葬等级看,也反映其复杂性。比较一致的是时代,集中发现于战国晚期至汉代早期的墓葬。除了阿契美尼德王朝古波斯和帕提亚的发现外,在欧亚草原的斯基泰和萨尔马泰墓葬中发现不少类似的器物,在游牧世界的西端色雷斯地区的窖藏中发现不少更为接近中国样本的列瓣纹银器。可以说,这些器物风格总的源头是古代伊朗高原,但在传播的过程中,有的是直接的器物流通,有的应当是制作技术和风格的扩散。在这个复杂的过程当中,可能会产生很多支流,中国发现的这些标本并不是直接来自伊朗,应当是这个庞大传播网络中的一个分支系统。由于材料的限制,现在尚没有找到这个支流和更大系统的交接点。这个交接点可能在海上丝路沿线,本文倾向性地认为,这个交接点更可能在北方草原。但现在要得出确切的结论还为时尚早。

值得注意的是,李家山墓地出土的这件铜盒形制和以前发现的略微不同,迄今在中国还是唯一的例子。一个特点是外表鎏金。另外,列瓣的排列和其他几个有些不同,主要的区别是原来相邻的两瓣中间拉开了距离,即使这样,还是可以被认为是模仿其他几件列瓣纹银(铜)的结果。有意思的是,李家山墓地还发现一件造型非常接近石榴的铜盒器物(M51:344)。此件铜盒镀锡非常成功,从外表看,具有银质器皿的光泽和质地。整个器物的造型和石榴果实非常接近(图七,3)。可能是著名的安石榴的艺术形象。石榴产自伊朗,特别是古尔的斯坦、卑路支斯坦和阿富汗等地的山区。石榴树于公元1世纪时移种到印度,中国三世纪以前没有石榴的记载[68]。从考古发现看,新疆尉犁的营盘墓地毛织物上有石榴树的形象,时代为东汉中晚期[69]。如果李家山发现的这个银盒是模仿石榴的话,则是一个中国较早的石榴形象。

蹄足柄、公鸡和老虎的形象、各种形状的金银饰片、蚀花肉红石髓珠、琥珀珠、玻璃珠和列瓣纹铜盒,通过以上几个例子的探讨,似乎暗示着,处于边地半月形文化传播地带南端,或者是藏彝走廊东南部的石寨山文化的确有对外联系的通道,可以和欧亚草原、中亚、西亚和南亚地区产生文化的交流互动。尽管现在还不清楚具体的路线和情节,但文化直接和间接的联系的确是存在的。而且可以看出,就对外交流而言,通过藏彝走廊向北、向西的交流应当占多数。

(未完待续)

[1] 童恩正:《试论我国从东北至西南的边地半月形文化传播地带》,《文物与考古论集》,文物出版社,1987年。童恩正:《中国西南民族考古论文集》,文物出版社,1990年。

[2] 李绍明:《近30年来的南方丝绸之路研究》,《中华文化论坛》2009年第1期。

[3] 许倬云观点,转引自段渝:《藏彝走廊与丝绸之路》,《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2010年第2期。

[4] 云南省文物考古研究所、昆明市博物馆、官渡区博物馆:《昆明羊甫头墓地》,科学出版社,2005年。

[5] 谢崇安:《略述石寨山文化艺术品中所见之早期中印交通史迹》,《四川文物》2004年第6期。

[6] 辽宁省昭乌达盟文物工作站、中国科学院考古研究所东北工作队:《宁城南山根的石椁墓》,《考古学报》1973年2期,图版肆,4。

[7]中国科学院考古研究所内蒙科学出版社,2009年,古工作队:《宁城南山根遗址发掘报告》,《考古学报》1975年1期,图版陆,15。

[8]内蒙古自治区文物考古研究所、宁城县辽中京博物馆:《小黑石沟——夏家店上层文化遗址发掘报告》第273-274页,图二二〇:2,3;彩版一三,3;彩版二一,6,科学出版社,2009年。

[9] Lothar von Falkenhausen, “The Moutuo Bronzes: New Perspectives on the Late Bronze Age in Sichuan”, Art Asiatiques, tome 51-1996.

[10] 李零:《中国方术考》,东方出版社,2001年,第434-456页。

[11] 云南省博物馆:《云南江川李家山古墓群发掘报告》,《考古学报》1975年第2期,图五二,6。

[12] Konsgtantin V.Čugunov, Hermann Parzinger, Anatoli Nagler., Der Goldschatz von Aržan, Ein Frstengrab der Skythenzeit in der sdsibirischen Steppe, Schirmer/Mosel, 2006. Konstantin V. Čugunov, Hermann Parzinger und Anatoli Nagler, Der Skythenzeitliche Fürstenkurgan Aržan 2 in Tuva. Archăologie in Eurasien Band 26, Steppenvölker Eurasiens Band 3, Verlag Philipp Von Zabern·Mainz,2010.

[13] Rudenko,S.I., Frozen tombs of Siberia: The Pazyryk burials of Iron-Age horsemen. London,1970, Pl.65.

[14] Rudenko,S.I., Frozen tombs of Siberia: The Pazyryk burials of Iron-Age horsemen. London 1970, pp.268-269,fig.136, fig.10,22,42,122, Pl.65,123, p.249, p.288.

[15] Arthur Upham Pope, A Survey Of Persian Art(I), Sopa, Ashiya, New York,1981,p.258.

Roman Ghirshman,Persia: From the origins to Alexander the Great, Thames and Hudson, 1964, p.43, Pl.51, p.47, Pl.56,p.364.

[16]〔德〕罗泰(Lothar von Falkenhausen)主编:《三星堆遗址的新认识》、《三星堆祭祀坑之谜》,《奇异的凸目—--西方学者看三星堆》,巴蜀书社,2003年。

[17] 四川省文物考古研究所编:《三星堆祭祀坑》,文物出版社,1999年,图一八三;图版一二七,1;彩图80。

[18] 凉山彝族自治州博物馆、成都文物考古研究所编著:《老龙头墓地与盐源青铜器》,文物出版社,2009年,第153-155,172-175页;第127页,图八八,第153-155页,图一一三至一一四,第175页,图一三五,第213-219页。

[19] 大理白族自治州博物馆:《云南祥云红土坡14号墓清理简报》,《文物》2011年1期。

[20] 邹介正等编著:《中国古代畜牧兽医史》,中国农业科学出版社,1994,第148页。

[21] 周本雄:《河北武安磁山遗址的动物骨骼》,《考古学报》,1981年第3期。

[22] 刘弘:《古代西南地区“杖”制考》,《四川文物》2009年第2期。

[23] 林向:《“南方丝绸之路”上发现的“立杆测影”的文物》,《南方丝绸之路研究论集》,巴蜀书社,2008年。

[24] 尤仁德:《商代玉鸟与商代社会》,《考古与文物》1986年第2期。

[25] a.鲁金科:《论中国与阿尔泰部落的古代关系》,《考古学报》1957年第2期。

b.马健:《公元前8-3世纪的萨彦——阿尔泰:早期铁器时代欧亚东部草原文化交流》,《欧亚学刊》第八辑,2004年。

[26] Tigran Mkrtychev,:《中国对早期贵霜艺术的影响》,《欧亚考古学国际学术研讨会》,西北大学,2010年。

[27] Musée Cernuschi, L’Or des Amazones: Peuples nomades entre Asie et Europe, Paris musées, 2001,150,152.

[28] a.林梅村:《吐火罗神祗考》,原载北京大学传统文化中心编:《国学研究》第五卷,北京大学出版社,1998年;《古道西风――考古新发现所见中西文化交流》,生活·读书·新知三联书店,2000年。 b.郭物:《一人双兽母题考》,《欧亚学刊》第五辑,余太山主编,2004年,中华书局。

c.霍巍:《盐源青铜器中的“一人双兽纹”青铜枝形器及其相关问题初探》,《南方丝绸之路研究论集》,巴蜀书社,2008年。

[29] 邱兹惠:《从考古遗存论中国古代西南文化的神树崇拜及其相关信仰》,《南艺学报》2010年1期。

[30]早期秦文化联合考古队、张家川回族自治县博物馆:《张家川马家塬战国墓地2007-2008年发掘简报》,《文物》2009年第10期。

[31] 孙机:《步摇步摇冠摇叶饰片》,《中国圣火——中国古文物与东西文化交流中的若干问题》,辽宁教育出版社,1996年。

[32] 云南省博物馆文物工作队:《云南剑川鳌凤山墓地发掘简报》,《文物》1986年第7期。

[33] 甘肃省文物考古研究所、张家川回族自治县博物馆:《2006年度甘肃张家川回族自治县马家塬战国墓地发掘简报》,《文物》2008年第9期。

[34] K. Akishev Compiled, The Ancient Gold ofKazakhstan, ΑΛΜΑΤЫ·ӨHEP·1983,68~71.

[35] 云南省博物馆:《云南晋宁石寨山古墓发掘报告》,文物出版社,1959年。

[36] 云南省博物馆:《云南江川李家山古墓群发掘报告》,《考古学报》1975年第2期。

[37] 云南省文物考古研究所、玉溪市文物管理所、江川县文化局:《江川李家山——第二次发掘报告》,第222页,文物出版社,2007年。

[38] 吕红亮:《中国境内出土的蚀花石珠述论》,《长江上游早期文明的探索》,巴蜀书社,2002年。

[39] 新疆文物考古研究所:《尼勒克县穷科克一号墓地考古发掘报告》,《新疆文物》2002年第3、4期。

[40]新疆文物考古研究所、昌吉州文管所、吉木萨尔县文管所:《吉木萨尔县大龙口古墓葬》,《新疆文物》1994年第4期。

[41] 新疆维吾尔自治区博物馆、阿克苏文管所、温宿文化馆:《温宿县包孜东墓葬群的调查和发掘》,《新疆文物》1986年第2期。

[42] 祁小山、王博:《丝绸之路·新疆古代文化》,新疆人民出版社,2008年,第63页。

[43] 河南省文物研究所等:《淅川下寺春秋楚墓》,文物出版社,1991年。

[44] 广州市文物管理委员会、广州市博物馆:《广州汉墓》,文物出版社,1981年。

[45] 作铭:《我国出土的蚀花肉红石髓珠》,《考古》1974年第6期。

[46] 云南省博物馆:《云南江川李家山古墓群发掘报告》,《考古学报》1975年第2期。

[47] 云南省文物考古研究所、玉溪市文物管理所、江川县文化局:《江川李家山——第二次发掘报告》,文物出版社,2007年,第223页。

[48] 云南省文物考古研究所等:《云南江川县李家山古墓群第二次发掘》,《考古》2001年第12期。

[49] Hall, M.E. Leonid Yabbonsky. Chemical Analysis of Sarmatian glass beads from Pokrovka,Russia. Journal of Archaeological Science, 1998,25:1239-1245.

[50] Government of the Orenburg region, Department of culture and art of the Orenburg region, Institute of archaeology of the Russian academy of sciences, Orenburg history museum, Treasures of Sarmatian rulers-Materials of excavation of Filippovka burial ground, Orenburg: Publishing house 《Dimur》, 2008,Pl.101.

[51] 干福熹 黄振发 肖炳荣:《我国古代玻璃的起源问题》,《硅酸盐学报》1978年,6(1-2):99-104。

[52]早期秦文化联合考古队、张家川回族自治县博物馆:《张家川马家塬战国墓地2007-2008年发掘简报》,《文物》2009年第10期。

[53] 赵德云:《西周至汉晋时期中国外来珠饰研究》,四川大学博士学位论文,2008年,第196页。。

[54]黄启善:《广西古代玻璃研究》,干福熹主编:《中国南方古玻璃研究》,上海科学技术出版社,2003年。

[55] a.云南省博物馆编:《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》,文物出版社,1959年,第69页,插图二一,1。

b.中国国家博物馆等编:《云南文明之光——滇王国文物精品集》,中国社会科学出版社,2003年,第195页。

[56] a.山东省淄博市博物馆:《西汉齐王墓随葬器物坑》,《考古学报》1985年第2期。

b.齐国历史博物馆编:《临淄文物集萃》,齐鲁书社,2002年,第58页。

[57] 广州市文物管理委员会等:《西汉南越王墓》上册,文物出版社,1991年,第209-210页。

[58] 国家文物局编:《2004年中国重要考古发现》,文物出版社,2005年,第75-79页。

[59] 安徽省文物考古研究所编:《巢湖汉墓》,文物出版社,2007年,第105-107页,图七六,1,彩版四八,3、4.

[60] 关于水滴形列瓣纹银(铜)盒的讨论,列举主要观点如下:认为从域外传入(宿白:《中国古代金银器和玻璃器》,《中国文物报》1992年4月26日,第3版。罗森:《中国古代的艺术与文化》,黄爱梅译,北京:北京大学出版社,2002年。第243页)。认为是西亚或中亚的银器(徐苹芳:《考古学所见中国境内的丝绸之路》,《十世纪前的丝绸之路和东西文化交流》,新世界出版社,1996年)。认为是从安息输入(孙机:《列瓣纹银器与水波纹银器》,《中国圣火——中国古文物与东西文化交流中的若干问题》,辽宁教育出版社,1996年。饶宗颐:《由出土银器论中国与波斯、大秦早期之交通》,《华学》第五辑)。认为是通过海上丝绸之路传入中国的波斯或者罗马地区的银器(齐东方:《唐代以前外国输入的金银器》,《唐代金银器研究》,中国社会科学院出版社,1999年)。注意到巴尔干半岛和小亚地区的材料,认为产地是古波斯或者是安息,可能通过海路传入(白云翔:《岭南地区发现的汉代舶来金银器述论》,《西汉南越国考古与汉文化》,科学出版社,2010年)。认为是罗马人使用的器物(林梅村:《中国与罗马的海上交通》,《汉唐西域与中国文明》,文物出版社,1998年)。认为银、铜盒都是从希腊化地区进口的,其中几件也可能是仿制的,但经过中国化的改造(米歇尔琵若茹丽:《外部世界对中国文化的贡献:接触和同化》,北京大学考古学系编《“迎接二十一世纪的中国考古学”国际学术讨论会论文集》,科学出版社,1998年)。

[61] 广州市文物管理委员会等:《西汉南越王墓》上册,文物出版社,1991年,第209-210页。

[62] 赵德云:《列瓣纹银、铜盒三题》,《文物》2007年第7期。

[63] 徐苹芳:《考古学上所见中国境内的丝绸之路》,《燕京学报》第一期,北京大学出版社,1985年。

[64] 扬州市文物考古研究所:《江苏扬州西汉刘毋智墓发掘简报》,《文物》2010年第3期。

[65] 吴凌云:《南越文王赵眛墓》,《广州秦汉考古三大发现》,广州出版社,1999年,第316-318页。

[66] 黄珊见告,谨致谢忱。

[67] Nickel, Lukas (2012) 'The Nanyue Silver Box.' Arts of Asia, 42 (3). pp. 98-107.

[68] 劳费尔 著 林筠因 译:《中国伊朗编》,商务印书馆,2001年,第101-113页。

编者按:本文原载刘庆柱先生七十华诞祝寿论文集编辑委员会编《考古学视野下的城市、工艺传统和中西文化交流:刘庆柱先生七十华诞祝寿论文集》,北京:科学出版社,2013年,页240—267。引用请据原文。

文稿审核|沈睿文

排版编辑|马强 钱雨琨

出品单位|宁夏文物考古研究所,本公众号由宁夏文物考古研究所运营。

投稿邮箱|feiwen2@163.com

欢迎转发到您的朋友圈。公众号如需转载,请联系srw2872。