五 其他形状的舍利容器

现藏英国伦敦大英博物馆的1件鹅形水晶舍利容器(图二七),出土于巴基斯坦塔克西拉,盖已无存,其外形逼真,并以流畅的阴刻线条雕刻出羽毛。通长10、高3.2厘米,年代在公元1世纪。这是1件安置舍利的内重容器,外重容器不明,而且其中还有一片錾刻文字的金版,其内容为:“为了供养两亲,而将佛舍利安置在鹅形舍利容器中。”[49]这种鹅形舍利容器在古印度的舍利容器属于比较罕见者,制作也比较精美。

图二七 巴基斯坦塔克西拉出土的水晶鹅形舍利容器

六 结语

通过上述以外重舍利容器为基本线索对古印度的舍利容器进行介绍,使得我们对古印度舍利容器的形制、组合方式、供养品的种类等有了一个基本的认识,特别是原著作中多以彩色清晰的图片来展示这些舍利容器,为真实而客观地认识这些舍利容器提供了极大的方便,这不能不感谢原著作的编写者的良苦用心,与此同时,这些清晰的图片也使得我们在对舍利容器进行观察时所产生的认识更加准确或接近于真实。下面就从三个主要方面——介绍古印度舍利容器的必要性与迫切性、古印度舍利容器与中国古代舍利容器之间的关系、从舍利容器的比较研究看中国古代人对待外来文化的态度——来谈谈笔者一些初步的思考和看法。

(一)介绍古印度舍利容器的必要性与迫切性

从考古发现及传世的古印度舍利容器来看,其形制是多种多样的,丰富多彩。在以往,中国学者徐苹芳先生在论述唐宋时期的塔基时,有这么一段话:“用石函铜函、金棺银椁的瘗埋制度是前所未有的,改变了印度用罂罈瘗埋的方式,而用中国式的棺椁,更符合中国的习惯。”[50]近来又有学者转述徐苹芳先生之语,其文云:“从唐代高宗晚期开始,舍利瘗藏制度发生重大的变化,该时期的舍利瘗藏从传统的印度式婴坛瘗埋向中国式的棺椁瘗埋进行了转变。”[51]但笔者对其中的“罂罈”到底是什么样的器物,一直心存疑问,并做了很多想象而不得其解。我想可能还有许多人也同样对其样子不得要旨。带着这一疑问,笔者开始搜集有关古印度的舍利容器,但因国内缺少或者说几乎没有这方面的论著,为了解决这一疑问,笔者只能借助于各种外文资料,尤以日文资料为主。在收集资料的过程中,笔者发现古印度的舍利容器不论是质地还是形制,都是多样的,出土或者传世的舍利容器也为数不少,而且欧、日、韩等国的博物馆或个人都有收藏。为了让国内学者对古印度的舍利容器有所了解,笔者着手对自己搜集到的有关古印度的舍利容器进行编译。笔者相信,通过对这些古印度舍利容器的介绍,不仅可以增加人们对于古印度舍利容器及其瘗埋制度的认识,也因为古印度舍利制度及其容器的形制对中国古代的舍利瘗埋制度及舍利容器都产生过重要影响,通过对古印度的舍利容器进行介绍,对于深入研究和认识中国古代舍利瘗埋制度及舍利容器的自身特点都将有所帮助。

通过对古印度舍利容器的介绍和初步研究,可以看出以往将古印度的舍利容器以“罌罈”二字进行概括显得过于笼统,也不够全面和直观,而且容易产生歧义。实际上,古印度舍利容器的形制是丰富多彩的,其中以覆钵塔形、圆筒形、罐形等形制的舍利容器较为常见,而且还有其他形制如扁平盒子形、禽鸟形等。现在看来,所谓“罂罈”,基本上与本文所云的罐形舍利容器相当。有比较才有鉴别,通过将中国古代舍利容器的形制与古印度的舍利容器进行对比,也可以帮助我们深刻认识中国古代的舍利容器中的哪些因素是中国式的,哪些因素是古印度式的,从而真正了解中国古代舍利瘗埋及舍利容器的特点,并从这一个视角出发来认识佛教在中国传播过程中的变融情形。另外,随着“一带一路”战略规划的深入人心,而支撑这一战略规划的一个个鲜活的个案研究需要不断地加强,由于古印度舍利容器与中国古代的舍利瘗埋有着密切关系,是中国古代对外文化交流的一个重要组成部分,通过对古印度舍利容器的介绍,可以为“一带一路”的战略规划思想添砖加瓦,这又使得对古印度舍利容器的介绍具有一定的迫切性。

(二)古印度舍利容器与中国古代舍利容器之间的关系

上述古印度舍利容器,仅是笔者所见的资料的一部分。这些数量众多的有关舍利容器的资料,也反映了舍利瘗埋在佛教活动中占据着重要的地位,因为供养舍利即是供养佛本身,与开窟造像、绘制佛像等在宗教信仰的功能上是一致的。同时,还应该注意到,佛舍利在佛教向中国传播的过程中,曾经经历了从作为宣传佛教的道具到作为信仰的舍利这样一个角色转换,所以,对佛舍利的瘗埋及其容器的研究,是佛教史记佛教文化研究中不可或缺的重要的组成部分。通过对这些资料的介绍,从中也可以看出古印度与中国古代的舍利瘗埋制度及舍利容器之间存在的密切关系。对于两者之间存在密切关系这一问题,笔者在编译上述资料的过程中,对其进行了初步的思考与研究,并将着眼点放在古代印度和中国古代舍利容器之间的关系这一点上,旨在探讨古代印度和中国古代之间的文化交流这一问题,现从以下几个方面论述笔者思考的一些问题和一些不甚成熟的看法。

1

中国古代在瘗埋舍利的过程中,往往将舍利容器以大小相互套合的方式来安置舍利,这种做法在古印度已经出现,显然,中国古代以套合方式安置舍利的方法应该是受其直接影响的结果。在以往的研究中,学者们多注重于中国古代丧葬制度中棺椁重数的多少对套合式舍利容器的影响,而很少关注古印度舍利容器的套合方式。如果从古印度以套合方式安置舍利这一点来看,也对舍利容器的重数非常重视,以上介绍的舍利容器中就有三重、四重、五重等情况,就是重要的证据。由此可见,古印度在安置舍利时不仅对舍利容器的重数非常重视,而且也采用套合方式进行安置。至此,可以说,中国古代舍利瘗埋中出现的多重结构的套合方式,其直接来源还应该是古印度,只是因其与中国古代丧葬制度中强调棺椁重数的思想相一致,所以,外来因素与本土因素最终合二为一了,而不能简单地将其归结为是受了中国传统丧葬制度的影响。

2

中国古代的舍利容器中,方形盝顶函和棺椁形制的舍利容器,最具有中国特色,但除此之外的其他形制的舍利容器,在古印度的舍利容器中均能找到其影子,如塔形舍利容器、圆筒形舍利容器、罐形舍利容器等,显然是受其影响的结果,虽然其在中国古代出现的时间有差异,但都在接受其影响时又在形制上有所改变。

3

以金箔花、银箔花、珍珠、钱币等作为“七宝”供养舍利在古印度已经出现,其中的金箔花与银箔花多呈尖瓣状,也有圆弧形花瓣者,从其形状上看犹如盛开的荷花。与之在形制上最为接近者,是陕西西安市隋开皇十四年(公元594年)清禅寺塔基地宫出土的3件以錘鍱、镶嵌、焊接等工艺制作而成的金花(图二八)[52]。这3件金花中的1件为莲瓣形,其周边焊接联珠;另1件呈八瓣花形,其中相对应的有八个花蕊,最外围焊接一周联珠;第3件为摩尼宝珠形,摩尼宝珠位于上部,呈尖长形,其两侧有两个向外翻卷的花叶,顶部边缘呈弧形,在其边缘焊接有也呈弧形排列的联珠。摩尼宝珠的其下部为五个忍冬形花瓣,其中镶嵌有蓝色宝石或者绿松石。这种以单独的金花作为供养品者,目前在中国古代的舍利瘗埋中罕见,而常见于古印度的舍利瘗埋,这反映了隋清禅寺的舍利瘗埋,至少在以金花作为供养品这一点上,基本保持了古印度瘗埋舍利时的做法,这是非常值得关注的地方。

图二八 陕西西安东郊隋清禅寺塔基地宫出土的金花

4

在舍利容器上錾刻题记,或者在其中安置錾刻有铭文的金版或其他质地的錾刻文字的载体,对中国古代舍利瘗埋过程中在舍利容器上雕刻铭文及其使用塔铭也产生过深刻的影响,只是中国古代刻铭的表现形式为中国传统样式的碑刻、墓志等,行文也是中国传统的碑刻、志铭的方式,也就是说刻铭不论从形式还是内容都中国化了。如徐苹芳先生在对陕西耀县隋仁寿四年(公元604年)神德寺塔基地宫出土的舍利塔下铭进行分析时,一针见血地指出:“摹仿墓志的款式,单刻‘舍利塔下铭’,将塔铭平嵌于石函内口上,犹如石函的内盖。”[53]

5

在古印度的舍利容器中,外重舍利容器的质地以石质为主,在目前所知的舍利容器中占了相当大的比例,而中国古代大量使用石函、石棺椁等作为外重容器来安置舍利的做法,应当是受了来自于古印度的影响。与此同时,中国古代以石函、石棺椁等安置舍利,属于以石为葬,而在中国古代的某些时期以石为葬是作为被葬者拥有崇高地位的象征,所以,以石函、石棺椁等安置舍利不仅象征着佛舍利的崇高地位,而且又将中国传统文化中的特殊意义融合其中,同时也满足了佛教徒将佛舍利作为崇拜的圣物的愿望或心理预期。从唐代的情况来看,当时是禁止以石为葬具的,如《通典》卷八十五记载:“大唐制,诸葬不得以石为棺椁及石室。其棺椁皆不得雕镂彩画,施户牖栏槛,棺内又不得有金宝珠玉。”[54]《唐六典》卷十八“司仪署”条也记载:“凡葬禁以石为棺椁者,其棺椁禁雕镂、綵画、施户牖栏槛者,棺内禁金宝珠玉而敛者。”[55]但唐代的舍利瘗埋中,却发现了为数不少的石棺椁,这显然是为了彰显佛舍利的神圣性而为之者。

6

在古印度的舍利容器中,内重容器则以铜、金、银等为主,中国古代在瘗埋舍利所使用的内重舍利容器与之相似,也以铜、金、银等为主。当然了,尽管两者在形制上存在差异,但两者在安置舍利时按照容器质地的不同顺序地摆放舍利容器这一点,却表现出极大的相似性。可以说中国古代的舍利容器在套合时以石、铜、银、金等质地为顺序的做法,是受了古印度安置舍利时以不同质地的容器依次为序进行安置的影响。

7

古印度在瘗埋舍利时,往往在覆钵塔的覆钵部分构筑石室用以瘗埋舍利容器,这种做法对中国古代以“天宫”形式瘗埋、供养舍利有着重要影响。中国古代在塔身修建“天宫”的做法,就是对古印度在覆钵塔的覆钵部分瘗埋舍利的模仿。又根据日本学者高田修的论文[56],可知在古印度也有在覆钵塔基础及地面以下构筑石室瘗埋舍利的做法,只是相对于在覆钵塔的覆钵部分瘗埋的舍利而言数量较少而已。这也充分说明,中国古代在塔基之下直接瘗埋石函及舍利或构筑地宫瘗埋舍利的做法,也应该是源自于古印度。中国古代在瘗埋舍利时往往在塔基之下构筑出一个方形石室,应当是对古印度以石室瘗埋舍利容器这一做法的模仿和发展,这一点在隋代瘗埋舍利时表现得尤为明显。虽然古代印度与中国古代在构筑石室时有将其构筑于地面以上和地面以下的差异,但其构筑石室安置舍利的思想却是一致的。特别值得一提的是,自唐代开始的模仿墓葬形制带宫道、甬道和地宫的塔基地宫,可以说是缩小了的墓葬,目前所知这类塔基地宫中年代最早者,是甘肃泾川大云寺武则天延载元年(公元694年)瘗埋舍利时所修建的大云寺塔基地宫[57]。中国古代这种以墓葬形式瘗埋舍利的做法,是在舍利瘗埋的过程中逐渐与中国古代传统丧葬制度融合的结果,是中国式或者说是中国创新的舍利瘗埋方式。

8

在本文介绍的一些舍利容器中,有些在其中还残留有舍利,这些舍利多为烧骨片,这与目前中国发现的隋唐时期的舍利多为珠状、指状等有所不同。前者可能是真实的佛或者高僧的舍利,而后者则可能是作为佛教徒崇拜的圣物而已。唐代以后的舍利虽然呈现出多样性的特点,有各种形制和质地的舍利,但其性质也与隋唐时期一样,是作为佛教徒崇拜的圣物而存在的,与考古发现的古印度的舍利(骨片为主)存在一定的差异。就目前中国境内发现的舍利来看,主要以各类替代物为主,而这种舍利替代物——作为佛教徒们崇拜的对象——的出现,也是符合佛教经典的,如《如意宝珠转轮秘密现身成佛金轮咒王经》记载:“若无舍利,以金、银、琉璃、水精、马脑、玻梨众宝等造作舍利。珠如上所用。行者无力者,即至大海边拾清净砂石即为舍利。亦用药草竹木根节造为舍利。”[58]

9

以小型覆钵塔作为外容器安置舍利是古印度舍利瘗埋中的一个重要特征,这一形式或者说做法也对中国古代的舍利容器产生了深远的影响。但与古印度的塔形舍利容器相比较,中国古代塔形舍利容器的形制与之差异较大,在10世纪以后才出现了与古印度的覆钵塔形舍利容器基本类似者。虽然在早期的舍利瘗埋中,也出现了与古印度的覆钵塔形舍利容器相类似者,如河南安阳修定寺塔塔基出土的北齐天保五年(公元554年)覆钵塔形舍利容器(图二九)[59],但其形制显然经过了改造,只是保持了古印度覆钵塔形舍利容器的某些元素而已,而且目前尚属孤例,这说明其并没有流行起来。比安阳修定寺塔出土者年代要晚的唐代及其以后的塔形舍利容器,则主要表现为中国式塔的样子,如陕西扶风法门寺塔基地宫出土的唐代铜质方形塔形舍利容器(图三〇,1)、金质亭子式塔形舍利容器(图三〇,2)[60],河北定州静志寺塔基地宫出土的唐代单层六角塔形舍利容器(图三〇,3)[61]等。宋代的塔形舍利容器则多为仿木建筑结构,如河北定州静志寺塔出土的鎏金银质塔形舍利容器(图三〇,4)及净众院塔基地宫出土的银质塔形舍利容器(图三〇,5)[62]等。中国古代还有一些舍利容器的形制呈覆钵塔形,如浙江瑞安慧光寺佛塔天宫出土的鎏金银覆钵塔形舍利容器(图三一,1)[63]、陕西华县发现的宋代石质覆钵塔形舍利容器(图三一,2)[64]等,但这些覆钵塔形舍利容器均为北宋时期,说明在隋唐以后的舍利瘗埋过程中,可能出现了一股“复古(古印度)潮流”,这也与晚期佛塔开始大量出现犍陀罗式窣堵波的情形相仿佛,正如孙机先生在研究中国早期高层佛塔造型之渊源时指出的那样:“在我国,只有喇嘛塔最接近犍陀罗式窣堵波。它于元代才在内地流行,最早的一例是至元八年(公元1271年)所建北京妙应寺白塔。也就是说,在佛教传入中国一千余年之后,窣堵波的身影才真正从次大陆投射到我国东部地区。”[65]覆钵塔形舍利容器及犍陀罗式窣堵波这两者在宋元时期开始出现,绝对不是偶然的,而是一种耐人寻味的“倒着来”(文化传播的一般规律表现为传入、吸收消化、融合,而塔形舍利容器却经历了从最初的改变到后来的模仿这样一个过程,所以,本文将其称为“倒着来”)的文化现象。某种程度上而言,由于中国古代文化过于成熟,在对待外来文化之时,既有其大度包容的一面,也在有的方面表现出很强的选择性,也即在接受的同时又对其进行全面地改造,使之更符合中国的习惯,而舍利瘗埋及其使用的舍利容器在一开始就被改变了,古印度的一些舍利容器的样式特别是覆钵塔形舍利容器在公元10世纪以后才以基本接近于前者的样式出现在中国,这可以视为文化交流过程中的“倒着来”的代表事例之一。值得注意的是,在这一“倒着来”的文化现象中,与犍陀罗窣堵波式佛塔在中国的出现时间相比较,覆钵塔形舍利容器走在了前面。如果看看佛教传入中国的历史,就会发现,佛舍利在佛教传播过程中曾经充当了道具角色,佛教传播者以舍利的神奇(可以变换的色彩、捶打不碎的坚硬度等)来诱导人们对佛教产生好感,而在公元10世纪以后新的外来因素特别是窣堵波式佛塔开始流行的情况下,舍利容器中的新样式覆钵形舍利容器在时间上要早于窣堵波式佛塔,与佛教传入之初以舍利为道具或者说先导相比较,这一次则是舍利容器充当了先锋。

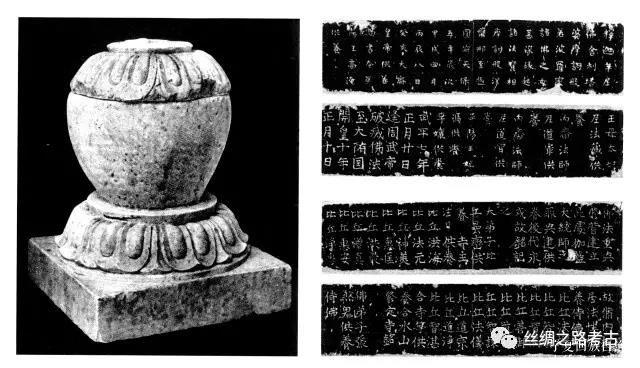

图二九 河南安阳修定寺他塔基出土北齐天宝五年(554年)舍利容器

图三〇

图三一

10

在中国古代的舍利瘗埋活动中,人们往往以各类水晶器作为供养品,年代较早者以陕西西安市东郊始建于开皇九年(公元589年)竣工于隋开皇十四年(公元594年)的清禅寺塔基地宫出土的各类水晶器为代表,共计出土约10件水晶器物,一同出土的还有几件玉器[66]。年代较晚者以河北定州静志寺塔基地宫出土的各类水晶器如水晶孔雀、水晶球、水晶鱼(摩羯?)等为代表[67]。众所周知,在中国古代人乃至于现代中国人的心目中,玉有着极其崇高的地位,而且人们赋予其特殊的文化含义,西周时期礼制中的“六瑞玉”、“宁为玉碎,不为瓦全”的信念等就是中国古代玉文化的反映。既然已经将其认为是最美好的东西供养给了佛舍利,那为什么还要以大量的水晶器作为供养品呢?且不论佛教文献记载如何,也不论其是否佛教所云的七宝之一,仅从古印度以水晶作为舍利容器及供养品这一事实来看,就可以明白这种做法是在古印度的影响下出现的,与古印度的佛教文化有着密切关系。

11

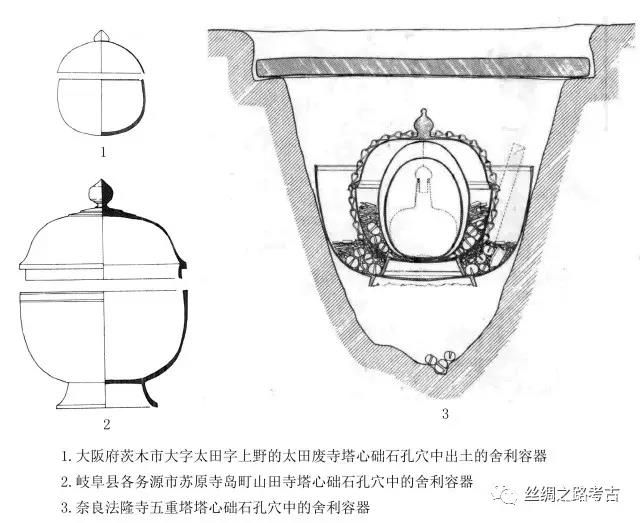

值得注意的是,在中国古代的舍利容器中,也有一些与古印度球状罐形舍利容器、圆筒形舍利容器在外观上相似者在考古发掘中被发现,但其细节上却有差异。这种外观上的相似性及细节上的差异,反映了二者之间既有交流,也有改变。关于圆筒形舍利容器之间的差异前文已经涉及,这里着重论述一下球状罐形舍利容器。例如,四川成都长顺中街82号塔基地宫出土1件银罐,小口,细颈,球形腹,矮圈足,盖上有一宝珠形纽,通高2.9、径1.5厘米(图三一,3)[68]。虽然其整体造型与印度的球状罐形舍利容器相似,但古印度的罐形舍利容器多以盖部与腹部上下以子母口相扣合,而成都出土的这件银罐却是细颈、小口、球腹,腹部是浑圆完整的。从这种外观上的相似性,似乎可以看出两者之间的密切关系,但细节上的差异又反映了古印度和中国古代用器习惯的不同。舍利容器中虽然未见与古印度罐形舍利容器完全一致者,但隋唐时期的一些香宝子造型却与之相似,而且以子母口相扣合,扣合后盖部与腹部成为球状,不同之处只是增加了高圈足和顶部的相轮[69]。但令人吃惊的是,在韩国出土的一些与舍利相关的器物中,却有与古印度的罐形舍利容器在形制上基本一致者,如韩国国立中央博物馆收藏的1件统一新罗时代(公元7—8世纪)的相轮纽陶纳骨器,口径20.8、圈足径13.5、高28.2厘米,其盖部顶端的纽为三层相轮式(图三一,5)[70]。虽然中国古代也有类似古印度的罐形舍利容器,但时代上晚于统一新罗时期的罐形纳骨器,如山东汶上宝相寺佛塔塔基地宫出土的北宋时期的水晶罐形舍利容器(图三一,4)[71]。如果说统一新罗时期的这种罐形纳骨器的造型不是从中国大陆传入朝鲜半岛的话,就应该是通过草原丝绸之路这条大动脉传播至朝鲜半岛的,这也从一个侧面反映了草原丝绸之路对佛教文化的传播也曾经起过重要的作用。与此同时,在古代日本的舍利瘗埋过程中,也使用了被日本学者称为塔碗形的舍利容器,实际上就是本文所介绍的古印度的球状罐形舍利容器,其盖顶部一般有宝珠形纽,盖部与腹部均呈半球形,以子母扣相扣合,带圈足或圜底,一般以铜质为主。这类舍利容器在日本比较重要的发现有大阪府茨木市大字太田字上野的太田废寺塔心础石孔穴中出土的舍利容器(图三二,1)、岐阜县各务源市苏原寺岛町山田寺塔心础石孔穴中的舍利容器(图三二,2)、奈良法隆寺五重塔塔心础石孔穴中的舍利容器(图三二,3)等[72]。这种球状罐形舍利容器的发现,反映了古代日本的舍利瘗埋与朝鲜半岛之间存在密切关系。

图三二

(三)从舍利容器的比较研究看中国古代对待外来文化的态度

通过以上论述,可以看出古印度的舍利容器不论是其创意还是质地、形制等方面,都曾为中国古代的舍利容器所借鉴,或者受其影响。但中国古代的舍利容器在吸收古印度舍利容器的基础上,也不断地发展创造,推陈出新,并最终产生了中国独有的舍利容器,即将中国传统的盝顶形石函、铜函以及代表中国丧葬制度特点的金棺银椁等运用到舍利瘗埋中,同时还出现了仿墓葬形制的带宫道、甬道的塔基地宫,从而使得舍利瘗埋这一外来事物,不论是在瘗埋场所还是舍利容器、供养品等的使用上,都更符合中国的习惯和传统文化,这也可以看作是来自古印度的佛教文化与中国传统文化的完美的结合。这种完美的结合,不正是鲁迅先生在《文化偏至论》中所要追求的“外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉,取今复古,别立新宗”[73]的境界吗?

舍利瘗埋作为佛教活动的一个重要组成部分,曾经在佛教传播过程中起过重要作用,对于中国乃至于东亚都曾产生过重要影响,通过对古印度舍利容器的研究,不仅可以认识古印度舍利容器与中国乃至于东亚的舍利容器之间的关系,从中也可以领略丝绸之路在中国古代文化的发展与充实中所起的作用,更可以看出繁荣与发达的丝绸之路所带来的交流是多方面的,既有物质层面的交流,也有思想、文化、宗教、艺术、工艺技术等方面的深层次交流。在各种层面的交流中,有些外来文化(包括物质层面的和精神层面的)因种种原因昙花一现,有些外来文化则被加以改造而融入中国传统文化中,有些外来文化则表现为其中的某些元素或者因素被中国古代人所接受,也成为中国传统文化的一部分。这种不同文化之间的融合性,其特征如何,笔者在此借用广为流传的元代管道升的《我侬词》之意境做一比喻,其词云:“你侬我侬,忒煞情多。情多处,热如火。把一块泥,捻一个你,塑一个我。将咱两个,一齐打碎,用水调和,再捻一个你,再塑一个我。我泥中有你,你泥中有我。与你生同一个衾,死同一个椁。”[74]管道升的《我侬词》中所表达的意境虽然是诉说夫妇之情,但其中的“将咱两个,一齐打碎,用水调和,再捻一个你,再塑一个我。我泥中有你,你泥中有我”,完全可以作为不同文化之间怎样相互融合的注脚,这一注脚不仅形象有趣、简单明了,而且能够使人产生深刻印象、回味无穷。

总的来看,不论外来文化在传入中国后的结果如何,如果将其综合起来观察,就会看到这样的现象,即不同结果却充分体现了中国古代人在对待外来文化时的态度——包容性、选择性和创新性。包容性——即使并没有流传开来或者未被接受的昙花一现者也允许其进入,至于吸收、利用与否则另当别论;选择性——对外来文化进行改造,使其更符合中国古代社会的习俗、审美等传统,以便更好地加以利用和吸收,从而使其与中国传统文化完美地融合在一起;创新性是以选择性为基础的,在对外来文化改造吸收的基础上,创造出崭新的样式——上述有关中国特色的舍利瘗埋方式的产生就是创新性的代表之一。

综上所述,将古代印度的舍利容器与中国古代的舍利容器进行比较,给我们的启示是多方面的。虽然舍利容器仅是中外文化交流之一端,但却隐藏着许多深刻的哲理,笔者期待着更多的学人对其进行深入研究,并将其与佛教史、佛教文化的研究结合起来,使其真正成为中外文化交流史的一项重要内容。