敦煌摩利支天经像

张小刚

摩利支天,梵名Marici-deva,是密教信奉的女神之一,其特点是常行日前,能隐形,不空译《佛说摩利支天经》云:“有天女名摩利支,有大神通自在之力,常行日月天前,日天月天不能见彼,彼能见日”,修持摩利支天法的人,得其加护,“一切怨家、恶人悉不能见,一切灾难皆得解脱”[1],故民间往往诵持《摩利支天经》或供养神像以求福佑。本文试对古代敦煌流传的摩利支天经像及其反映的信仰做一些讨论。

一 研究概况

关于敦煌摩利支天经典,目前仅有一些零星论述,多出自写卷题解或密教文献研究的举例,如富赖本宏《中国密教史にぉける敦煌文献》、孟列夫《俄藏敦煌汉文写卷叙录》、申国美《敦煌密宗文献集成·序言》、李小荣《敦煌密教文献论稿》等。由于没有专门细致的研究,难免以讹传讹,如不少学者认为敦煌《摩利支天经》写本中有不空译本[2],实是未细致比对经文所致。有些学者虽已注意到摩利支天经典的译本、译者与佚经等问题,惜未深入研究。

关于敦煌摩利支天造像,较早的研究有松本荣一1936年在《国华》上发表的《阳炎、摩利支天像の实例》一文,此文后收入《敦煌画の研究》中,文中结合《大正藏·图像部》所收摩利支天像,对藏经洞纸画ch.00211、MG.17693做了考证[3]。松本荣一之后,对其做过专门研究的学者不多。

二 敦煌摩利支天经典

今存《摩利支天经》汉译本共6部,分别为:1、失译者名《佛说摩利支天陀罗尼咒经》一卷(今附《梁录》);2、阿地瞿多译《陀罗尼集经·摩利支天经》一卷;3、不空译《佛说摩利支天经》一卷;4、不空译《末利支提婆华鬘经》一卷;5、不空译《佛说摩利支天菩萨陀罗尼经》一卷;6、天息灾《佛说大摩里支菩萨经》七卷。仪轨方面,有不空译《摩利支菩萨略念诵法》一卷与失译者名《摩利支天一印法》一卷。以上经典均收于《大正藏》第二十一册。

敦煌藏经洞出有《摩利支天经》写本20余份,分别为:S.0699、S.2059、S.2681、S.5391、S.5392、S.5531f、S.5618d、S.5646b、P.2805d(①经文仅存尾题一行。)、P.3110a、P.3136 c、P.3759b、P.3824e、P.3912a、Дх00213b、Дх00927d、北来98(8241)b、甘博016c、上博48·19、散0460(②原卷未见,收入王重民《敦煌遗书总目索引》、黄永武《敦煌遗书最新目录》,《李氏鉴敦煌写本目录》作“《佛说摩利支天经》一卷(前另写他经)”。)[4],均为一卷,可分成两类。P.3912a为一类,经文和首题经名,与《大正藏》所收《佛说摩利支天陀罗尼咒经》(以下简称《咒经》)一致,是完整的《咒经》。其余写本为另一类,所题经名虽有多种,然经文都相同,均是《咒经》的省简本,主要是保留了《咒经》中的念诵法与咒语部分,而省简了其中的仪轨部分,如“一心斋戒净治一室,以香泥涂地,七日七夜诵持是摩利支天陀罗尼咒……行时书写是陀罗尼”、“若遇疾病,当请一净戒比丘及比丘尼优婆塞优婆夷,如前净治一室,……一切病鬼皆生慈心,放于病人即得除差。若遭县官所拘录者……一切厄难无不灭除”[5]等文字。或曰敦煌《摩利支天经》中有不空译本,误。敦煌《摩利支天经》都是一个译本,即《咒经》本。

史载有《小摩利支天经》,“即摩利支天法之初出”[6]。《开元释教录》云:

“《摩利支天经》一卷,或加小字, 失译(今附梁录拾遗编入)。 右一经,是《集经》第十卷初《摩利支天经》少分异译。(《大正藏》卷55,第539页)”

《贞元新定释教目录》亦载:

“《摩利支天经》一卷,或上加小字,一纸;《佛说摩利支天经》一卷(贞元新入目录),四纸,大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译;《末利支提婆华鬘经》一卷(贞元新入目录),一十四纸,大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译。(《大正藏》卷55,第1031页)”

《小摩利支天经》应该就是今《大正藏》收《咒经》。首先,这两经均为一卷,题署完全一致,均作:“失译人名今附梁录”。其次,在篇幅上也大体一致。据统计,今存《摩利支天经》诸译本中数《咒经》最简短,约七百余字,不空译《佛说摩利支天经》有约一千七百余字,《末利支提婆华鬘经》有约五千二百余字,这与《贞元新定释教目录》中关于《小摩利支天经》“一纸”,《佛说摩利支天经》“四纸”,《末利支提婆华鬘经》“一十四纸” 的记载大致相符。《金石萃编》卷124收北宋乾德六年(968)袁正己书《佛说摩利支天经》与《黄帝阴符经》碑。此碑所刻《佛说摩利支天经》题:“神王女抄,多摩尼莫说,梁代失译”,它与《小摩利支天经》、《咒经》应该也是同一译本。王昶以之为不空译本,云:“此经一卷,亦大广智不空译,而此碑但署钞说者二人,云梁代失译,不署不空译之名,岂不空译本宋初未传於世耶”。误。《开元释教录》已载有失译人名附梁录之《摩利支天经》,此“梁”应指萧梁,王昶可能误为朱梁,因有前说。

智升于开元十八年(730)编《开元释教录》时,已不知存世的《摩利支天经》是何人所译,附在梁代佛经目录中拾遗编入,说明他推测此经译成于南北朝时期。敦煌《摩利支天经》P.3110a、P.3759b、S.5646b、P.3912a四件上都题有:“三藏法师菩提留(流)支奉诏译”。北魏菩提留支不但深通显教,还熟悉当时流行的秘密陀罗尼法门,今《大正藏》还收有其译《护诸童子陀罗尼咒经》等密咒经典。因此,菩提留支译《咒经》的说法当大致可信,梁代失译人《摩利支天经》亦即菩提留支译本。

现存敦煌《摩利支天经》都是菩提留支译《咒经》,未见其他译本,但并不表示其他译本对古代敦煌没有影响。下文将提到榆林窟第36窟摩利支天图,是根据不空译本所绘。天息灾译本也可能传到敦煌,其一,天息灾与施护等来宋时,途经沙州,敦煌王曹延禄固留不遣,数月后,天息灾等弃锡杖并钵,惟持梵夹入宋,说明曹延禄对天息灾等人的看重。其二,《大摩里支菩萨经》译成于雍熙三年(986),此年之后沙州曾多次遣僧、使入宋,尤其在至道元年(995)十月,延禄遣使上表于宋,请以圣朝新译诸经降赐本道,宋朝从之,《大摩里支菩萨经》在此时传入敦煌也并非不可能[7]。

从敦煌《摩利支天经》诸写本及题记来看,在敦煌用《摩利支天经》做功德的人中,既有法会、永长、会儿等释门僧徒,又有何江通等在家居士;既有张俅、李顺子等世俗官吏,又有曹氏小娘子等豪门内眷,还有张绍清、阴会儿等布衣民众,包括了敦煌社会的各个阶层。敦煌《摩利支天经》中,有发愿人自己书写的,如张俅写本S.2059,也有功德主出资,由专门的“书写经人”书写的,如P.3110。

关于敦煌《摩利支天经》的书写年代。S.2059经序记载张俅在咸通元年(860)左右得到此经,S.2059书写年代在晚唐时期。P.2805题为“天福六年(941)辛丑岁十月十三日”。S.5646题为“大宋乾德七年(969)己巳岁四月十五日”。P.3824题记曰:“辛未年四月十二日,继写经却宋本,主用三界寺,僧永长记耳”,其中提到了“三界寺”、“宋本”,则“辛未年”应是北宋开宝四年(971)。上博48封皮上有“庚辰年八月十七日记之”的书写题记,此册子内又收有《清泰四年(937年)曹元深祭神文》,可见此“庚辰年”应为太平兴国五年(980年)。P.3912题为“太平兴国七年(982)七月”。这些写本,年代都在晚唐、五代、宋时期,其它有年代线索的写本应该也在这个时期,如P.3110题为“丁亥年四月十四日”,题记中并有“使主遐寿”等语;P.3759题为“戊子年润五月十六日”;S.5531f题为“庚辰年十二月廿日”;P.3136题名中有“节度使押衙李顺子”等。我们尚未发现明确不属此时期的写本。综合以上因素,我们认为敦煌《摩利支天经》的书写年代主要在归义军时期。

敦煌《摩利支天经》应该来源于灵州(今宁夏灵武一带)。证据有三,其一,S.2059《摩利支天经》是张俅所写,从经前序言中可知,张俅早年在灵武或朔方附近活动时,“见此经,便于白绢上写得其咒,发心顶戴” [8],说明张俅的《摩利支天经》得自灵武或朔方附近;其二,P.3912明确题“写在朔方”;其三,P.3110a、P.3759b和S.5646b译者题名均为“菩提留支”,与“写在朔方”的P.3912a相同。朔方和灵武都在灵州的范围之内,唐朝时这个地区十分重要,起着东翼长安,西控河西,南拒吐蕃的作用。在归义军统治敦煌时期,灵州与敦煌的关系更加密切,灵州官员实际充当着敦煌政权与中原朝廷之间的中介,所以两地的交流十分频繁,如敦煌遗书载有光化二年(899)沙州遣使入奏朔方,光化四年(天复元年,901)三月,唐朝使臣与朔方麻大夫同至沙州,颁赐诏命(P.4640V),贞明二年(916)曹议金首次遣使入朝时,致书灵州相公以期引荐,同光二年(924)遣使入后唐朝贡也由灵武节度使韩洙保荐,等等[9]。在这种历史条件下,《摩利支天经》从灵州传到敦煌不难理解。

那么,《摩利支天经》是何时传入敦煌的呢?我们推测当在晚唐时期。首先,吐蕃时期敦煌龙兴寺等寺的藏经目录中无《摩利支天经》,这与晚唐以前敦煌诸寺藏经主要依《大唐内典录》入藏,此经不见载《大唐内典录》有关。《开元释教录》是载有此经,晚唐五代以后敦煌方依《开元释教录》组织佛经,这使敦煌诸寺藏经目录记载此经成为可能[10],在现存归义军时期敦煌藏经目录中,仅北新329道真《见一切入藏经目录》中载有此经。道真是五代宋时期敦煌三界寺僧人,据方广錩先生研究,北新329是道真补经目录的定稿,则它应该比道真所拟草录敦研349更晚,敦研349题记称道真的修补活动始于长兴五年(长兴仅四年,应为应顺元年,即934年),北新329的年代当在此后[11]。其次,S.2059是张俅所写,经前有其写序言,叙述得到此经之经过与自身灵验事迹,最后劝人信持。[12]张俅是张氏归义军时期敦煌著名文士,[13]其宣传,对《摩利支天经》在敦煌的传播应该有一定作用,同时也说明当时及此前,此经在敦煌并不十分流行,这应该与它传来未久有关,张俅从灵州写来《摩利支天经》,可能就是此经传入敦煌之始。再次,P.3912a说明直到北宋时期,还有佛教信徒从朔方携《摩利支天经》至敦煌。需要补充说明的是,敦煌《摩利支天经》中,绝大部分是《咒经》的省简本,其中包括年代较早的张俅写本S.2059,完整本只有一份即P.3912a,年代较晚(982)。完整本不如省简本流行,除了由于敦煌《摩利支天经》主要用于念诵、抄写做功德外,还可能与完整本传入敦煌的时间较晚有关。另外,在完整本《咒经》P.3912a之前,省简本中已有关于译者的明确记载,写于乾德七年(969)的S.5646b既是明证。最后,敦煌《摩利支天经》的书写年代集中在归义军时期,也说明了《摩利支天经》的传入年代应该不早于晚唐。

敦煌《摩利支天经》与一些文献时常写在一起,为同一写经人书写或同一功德主施写,这些文献中主要有《妙法莲花经》、《金刚波罗蜜多蜜经》、《般若波罗蜜多心经》、《延寿命经》、《续命经》、《地藏菩萨经》、《阎罗王经》、《八阳神咒经》、《佛母经》、《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼》、《大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神咒经》、《解百生冤家陀罗尼经》及观世音类佛经,包括《观音品经》和《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼》等。可以看出:第一,这些经典中有一直被民间认为修持有验的佛经,如唐代《冥报记》、《广异记》中就多次提到持诵《法华经》、《金刚般若波罗蜜经》与《般若波罗蜜多心经》等得以免灾延寿,不入地狱,往生西方的故事[14]。第二,这些经典中《解百生冤家陀罗尼经》、《延寿命经》、《续命经》等均是疑伪经。疑伪经是直接为满足中国民间需要而产生与流行的,归义军时期敦煌大量流行此类经典。敦煌《摩利支天经》及与之写在一起的经典,反映了敦煌佛教的世俗化与功利化。

除了《摩利支天经》外,敦煌还有佚经《摩利支天修法》1件,卷号S.4059。关于S.4059,黄永武博士拟作《密教经典》,《敦煌密宗文献集成续编》拟作《摩利支天修法》[15],李小荣先生权从[16],笔者今亦从之。《摩利支天修法》经文14列,约三四百字,中有“摩利支令一切众生惣(总)交(教)成佛,厶(某)乙意则此愿,白日观日轮,夜后观月轮……观摩利支已,观了四供养……然后得道观,观摩利支及世间事如空花、阳炎、水泡,梦自身亦虚空……”等语,今传世摩利支天诸经典皆无与本卷相同之内容,为敦煌佚经,内容、时代及出处等待考。

三 敦煌摩利支天像

据《宣和画谱》记载,南朝陆探微、张僧繇均画过“摩利支天菩萨像”[17],这是见于画史较早的摩利支天像。虽然摩利支天信仰在南北朝时期已传入中国,但一则南北朝译本无造像内容,现存译本中最早记载此内容的是唐代阿地瞿多译本,二则陆探微、张僧繇是历史上名气较大的画家,早于《宣和画谱》的《历代名画记》、《图画见闻志》等书均未记载他们曾画摩利支天像,也就是说,在密教与密教绘画还不发达的南北朝时期,陆探微或张僧繇画摩利支天像一事值得怀疑。

唐宋时期,摩利支天像广泛流传,在这个过程中,至少有两次活动对摩利支天信仰的普及起过作用。一次在唐代宗时期,“遂逢降诞之辰,更遇金轮之日”,不空进“雕白檀摩利支像一躯(此云威光),梵书《大佛顶陀罗尼》一本”,“伏惟陛下寿延宝祚,尊像有威光之名;以陛下百王为首,真言有佛顶之号”[18]。不空将摩利支天像作为献给代宗的生日礼物,当时影响想必不小。另一次是在南宋初年,孟太后南奔时,曾奉摩利支天像以护身,后安其像于西湖中天竺寺,《佛祖统纪》卷四十七载其事,云:

“初,隆佑太后孟氏将去国南向,求护身法于道场大德,有教以奉摩利支天母者。及定都吴门,念天母冥护之德,乃以天母像奉安于西湖中天竺,刻石以纪事。”

这些宫廷的崇奉活动,必然在民间产生一定影响。自此,历代绘塑摩利支天像不绝。据《宣和画谱》记载,北宋宫廷藏有五代著名画家曹仲元绘“摩利支天菩萨像二”[19]。四川石窟中现存有宋代的摩利支天雕像,如大足北山佛湾第130龛(图1)、北山营盘坡第33窟、安岳华严洞石窟华严洞等[20]。黑水城遗址出土有摩利支天像的西夏唐卡。公元1180年左右张胜温为大理国利贞皇帝段智兴所绘《大理国梵像卷》(今藏台北故宫博物院)中有“南无摩梨支佛母”像。山西大同善化寺大雄宝殿金代二十四天彩塑中有摩利支天像。杭州飞来峰第70和79龛现存有元代的摩利支天像[21](图2)。明代永乐元年(1403)三宝太监郑和施刊本《佛说摩利支天经》,此经扉画绘刻有摩利支天像。西藏古格王朝都城寺院的白殿遗址中出有十五世纪末至十六世纪初的摩利支天像[22]。石家庄毗卢寺,上海玉佛寺、龙华寺,北京法海寺、碧云寺[23]、妙应寺,芜湖广济寺等寺院中均绘塑有明清时期的摩利支天像(图3)。从上述摩利支天像遗存可知:(1)从时间上看,唐代以降历代都流传有摩利支天像;(2)从质地上看,有金铜铸像、石雕像、泥塑像、纸画像、壁画像等;(3)从地域上看,全国各地都有分布;(4)从性质上看,汉传密教与藏密及滇密中都有摩利支天像。

图1 大足北山佛湾第130龛摩利支天像

图2 杭州飞来峰摩利支天像

图3 法海寺摩利支像

摩利支天像传到日本较早。据《灵岩寺和尚请来法门道具等目录》,知在唐朝开成四年(839),日本僧人圆行从中国携回“摩利支天菩萨像一躯”。[24]今日本寺院藏《胎藏旧图样》、《图像钞》、《别尊杂记》与《阿娑缚抄》等书中收有摩利支天画像多幅[25](图4、5、6)。

图4 “天女形”摩利支天像(一)(高野山真别处圆通寺藏本)

图5 “天女形”摩利支天像(二)(京都仁和寺藏本)

图6 “忿怒相”摩利支天(高野山真别处圆通寺藏本)

摩利支天像在敦煌也较流行。今敦煌莫高窟、安西榆林窟的壁画上,藏经洞出土的纸画中,存唐宋时期摩利支天像数幅,下文将对它们进行论述。

现存汉译经典中,记载摩利支天形像的有阿地瞿多译《陀罗尼集经》,不空译《佛说摩利支天经》、《末利支提婆华鬘经》、《摄无碍经》,天息灾译《佛说大摩里支菩萨经》、法贤译《佛说瑜伽大教王经》等。

阿地瞿多与不空译本属于唐译,所载摩利支天形像相似,均“似天女形”、“或立或坐”、“左手把天扇”、右手“作与愿势”,一般“其像左右各作一侍者,其侍者亦作天女形,种种严饰”[26]。

《大摩里支菩萨经》及《瑜伽大教王经》为宋译,所载摩利支天有多种,其中一种“作忿怒相”,有三面,每面三目,六臂或八臂,一般左手持羂索、弓、无忧树花枝及线,右手持金刚杵、针、钩、箭,骑乘于野猪上,或坐于七野猪拖车之上。如《大摩里支菩萨经》卷5载:

“复想自心出一月轮,被橛顶暗字光照月轮,变自身成摩里支菩萨相:身如阎浮檀金,光明如日,顶戴宝塔,着红天衣,腕钏耳环,宝带璎珞,及诸杂花,种种庄严;八臂、三面、三眼,光明照曜,唇如曼度迦花;于顶上宝塔中,有毗卢遮那佛;戴无忧树花鬘;左手执羂索、弓、无忧树枝及线,右手执金刚杵、针、钩、箭;正面善相微笑,深黄色,开目,唇如朱色,勇猛自在;左面作猪相,丑恶忿怒,口出利牙,貌如大青宝色,光明等十二日,颦眉吐舌,见者惊怖;右面作深红色,如莲华宝,有大光明;又于摩里支殿上有大无忧树,树下复有毗卢遮那佛,顶戴宝冠,身如金色,善相圆满,结毗卢大印,乘猪车,立如舞踏,端正怡颜,如童女相;复想摩里支菩萨下有风轮,轮有憾字,变成罗睺大曜,如月蚀相。(《大正藏》卷21,第277页)”

上述两类摩利支天像在敦煌都可以见到。敦煌摩利支天图共有七幅,现分述如下。

第一类即“天女形”摩利支天。敦煌此类造像中,摩利支天均做贵妇人形象,左手持扇,右手作与愿印,左右有二侍者。松本荣一先生曾对敦煌纸画中的部分此类摩利支天像做过研究。今笔者试在前辈研究基础之上再论之。

敦煌此类摩利支天像,计六幅,其中藏经洞所出纸画三幅,编号为ch.00211、MG.17693、EO.3566,壁画三幅(莫高窟第8窟南壁一幅、榆林窟第36窟前室西壁两幅)。分别介绍如下:

MG.17693:画面上部画连绵的远山,中下部画涯岸围绕的湖海,水面上一组人物驾云头行来,中间是形体较大的摩利支天,着大袖裙襦,身绕披帛,头戴凤冠,有火焰形头光,左手持小扇于胸前,右手作与愿印,摩利支天左右各有一身侍女,这组人物后上方绘一放光的红色圆轮,圆轮中画一只禽鸟,表示太阳。年代在五代时期。[27](图7)

图7 MG.17693

EO.3566:画面背景、年代与MG.17693基本相同,人物为摩利支天及二侍者,摩利支天头上无凤冠,双手合十。[28](图8)

图8 EO.3566

ch.00211:画面中摩利支天及二侍者的形像及背景与MG.17693基本相同,但摩利支天右手作说法印,在摩利支天及二侍者前又加绘了一男一女两身俗装跪姿供养人。年代约在唐末五代初。[29](图9)

图9 ch.00211

莫高窟第8窟摩利支天图:位于主室南壁上部西段,《敦煌石窟内容总录》(下文简称《总录》)中误作“日天赴会” [30]。画面中摩利支天形像及背景与MG.17693基本相同,二侍者绘成童子形像,居摩利支天左右,摩利支天及二侍者周围是七身侍从天女,右侧有三身,左侧有四身,或持香炉,或捧花盘,或作合十。年代在晚唐时期。(图10)

图10 莫高窟第8窟摩利支天图

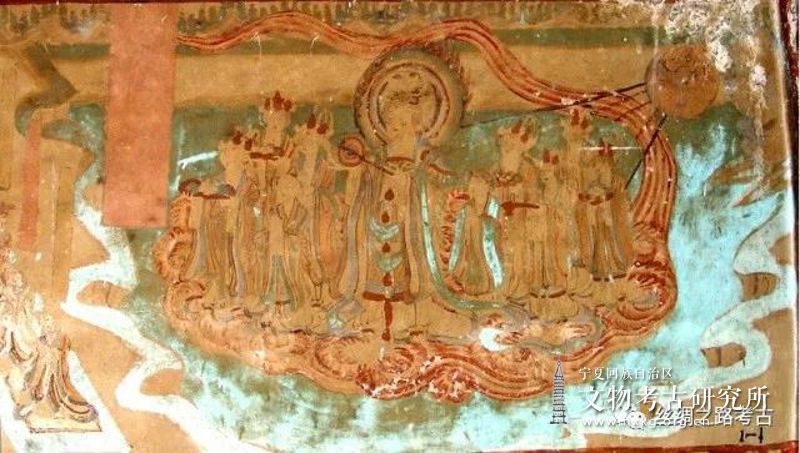

榆林窟第36窟前室西壁门上南侧摩利支天图:碧岸围绕的湖海上一组人物,中间是形体较大的摩利支天,着大袖袍,头戴凤冠,右手持小扇,左手于胸腹前结印,左右各有一身侍女,这组人物前上方绘一放光的红色圆轮。《总录》作“红日与一夫人二侍女”,年代在唐代。[31](图11)

图11 榆林窟第36窟前室西壁门上摩利支天图

榆林窟第36窟前室西壁门上北侧摩利支天图:碧岸围绕的湖海上一组人物驾云头行来,中间是形体较大的摩利支天,着大袖袍,头戴凤冠,手势漫漶,左右各有一身侍女,这组人物前上方绘一放光的白色圆轮,轮中可辩出一树,表示月亮。《总录》作“月亮与一夫人二侍女”,年代在唐代。[32](图11)

前五幅图表现的均为“常行日前”的摩利支天,最后一幅图表现的却为“常行月前”的摩利支天。榆林窟第36窟前室西壁门上的两幅摩利支天图之间有共用的方形土红底榜题一方,[33],两图结合起来表现的是“常行日月天前”的摩利支天。关于摩利支天的位置,经中有两种说法,一种云其“常行日、月前”,另一种云其“常行日前”。作前一说的经典有不空译《佛说摩利支天经》、《大正藏》收《咒经》、天息灾译《佛说大摩里支菩萨经》。天息灾译本不载“天女形”摩利支天,而《咒经》内无造像仪轨且敦煌《咒经》均作后一说,因此榆林窟第36窟摩利支天图极可能是根据不空译本绘制的。

中国现存唐宋时期的“天女形”摩利支天图,敦煌以外不多见(③据陈玉女先生文知,台北中央研究院历史语言研究所傅斯年图书馆善本室藏有北宋李奉圭画摩利支像拓本,为“三尊立像,持扇、执拂,踩立于云端之上,三尊呈现宫中贵妇形象,极具中原画风”。)。在敦煌“天女形”摩利支天图中,上部画较小的山体,表示远山,中下部画湖海,表示近水,体现了中国传统的审美精神。用内有金乌的圆轮表示太阳,在中国也是由来已久。从画面中人物的形象与装束来看,摩利支天及侍者均作唐代贵族妇女及侍女的形象,脸型略见丰腴,长眉细目,直鼻小嘴,晕颊绛唇,额有钿花,摩利支天着大袖裙襦,头戴凤冠,两鬓作抱脸髻,侍者着宽袖袍衫,梳垂髻、丫髻或双环髻,这些装束具有中国汉地妇女着装的特点。上述因素说明,中古时代敦煌的天女形摩利支天图应该产生于中国本土,是中国古代画匠智慧的结晶。

第二类即“忿怒相”摩利支天。现存有伯希和所获敦煌彩色纸画一幅,编号为P.3999。

P.3999[34]画面:中间摩利支天形体较大,三头八臂,正面女相,三目,右面为“童女相”,左侧为“猪相”,上身裸露,下身着短裙,身绕披帛,右腿弯曲,左腿伸展,“立如舞踏相”,跣足,双足各登一莲花,“左手执羂索、弓、无忧树枝及线,右手执金刚杵、针、钩、箭”;“顶戴宝塔”,塔顶饰幡铃;塔身两侧各伸出一条无忧树枝;树枝下方有“毗卢遮那佛” 立像五尊,左侧三尊,右侧二尊,均有头光与身光;塔顶两侧的天空中有五身翱翔的飞天,左侧二身,右侧三身;摩利支天上下左右各有一猪头人身小神,四臂,上身裸露,下身着短裙,身绕披帛,两腿一曲一展,作舞蹈状,跣足,手持金刚杵、无忧树枝及羂索等;下部画摩利支天所乘的猪车,由七头猪挽辕拉驰;群猪之前有一菩萨,菩萨戴宝冠,有头光,裸上身,两手各上托一圆轮。(图12)关于P.3999的年代,由于它属于莫高窟藏经洞内的遗物,而藏经洞封闭于十一世纪,因此这幅彩画的绘成年代应该早于藏经洞封闭的年代,即不晚于十一世纪,极可能在十至十一世纪。

图12 敦煌纸画摩利支天像(P.3999)

P.3999画面中,摩利支天周围的四位小神应该是经中所载的四方菩萨,《佛说大摩里支菩萨经》卷5云:

“复次曼拏罗中有四菩萨围绕,东方菩萨……如是菩萨,身作红色,一猪面三眼四臂,左手执羂索、钩,右手执针、金刚杵,着红天衣,随意降伏,无不成就;南方菩萨……如是菩萨,身作黄色,着黄天衣,左手执羂索、金刚杵,右手持无优树枝及针,缝恶者口眼;西方菩萨……如是菩萨,亦作黄色,着黄天衣,右手执金刚杵、针,左手执羂索、无优树枝,能禁止一切恶者;北方菩萨……如是菩萨,衣服庄严,色相如前,身光照曜,如日初出,右手执箭、金刚杵,左手执无优树枝、弓,爱敬一切众生。(《大正藏》卷21,第277页)”

这四位小神就是“随意降伏,无不成就”的东方菩萨,“缝恶者口眼”的南方菩萨,“能禁止一切恶者”的西方菩萨与“爱敬一切众生”的北方菩萨。

画面中,摩利支天下部的菩萨即罗睺,《希麟音义》卷六云:“罗睺或云罗护,此云暗障,能障日月之光明,即暗曜也”[35],又据《佛说大摩里支菩萨经》载:“菩萨(摩利支天)下复有风轮,轮有贺字,此字变成罗睺大曜,如日月蚀”[36]。此图中,罗睺在摩利支天之下,两手分持日月,与文献记载相符。

P.3999这种类型的摩利支天造像应该来源于印度。在印度比哈尔邦出土有多尊波罗王朝时期的摩利支天像,如加尔各答印度博物馆藏有一身10世纪的摩利支天立像,此摩利支天作曲展式,三面八臂,每面三目,左面为猪相,头戴宝冠,冠上有趺坐佛,头顶宝塔,塔中有趺坐佛,塔两侧各伸出一条无忧树枝,诸手分别持剑、金刚杵、箭、弓、无忧树枝、羂索等,摩利支天左肩上部一猪头人作飞行状,左手于胸前结印,右手把无忧树枝,摩利支天下部正中一猪头人结跏趺坐,左手残,右手把无忧树枝,摩利支天下部左右各有一身猪头四臂人,均作曲展式,手持金刚杵、无忧树枝或结印,台座之上有七头猪与一戴冠菩萨头像(罗睺)(图13),比哈尔邦巴腊贡村(即古那烂陀寺遗址,是波罗王朝的佛教中心)也出土有类似的摩利支天雕像。[37](图14)P.3999摩利支天像与印度哈尔邦出土的摩利支天像十分相似,如摩利支天均作舞蹈状,三面八臂,每面三目,正面女相,左面猪相,右面童女相,顶戴宝塔,塔中有毗卢遮那佛,“于宝塔上,出无忧树”,持物中都有金刚杵、箭、弓、无忧树枝、羂索,摩利支天周围都有数身猪头四臂人,均乘与七头猪拉弛的猪车之上,其下均有罗睺,等等。

图13 加尔各答印度博物馆藏摩利支天像

图14 古那烂陀寺遗址出土摩利支天像

《佛说大摩里支菩萨经》由天息灾译成于北宋雍熙三年(986),时距莫高窟藏经洞的封闭时间不远。目前尚无证据表明P.3999是根据《佛说大摩里支菩萨经》绘制的,还是从印度直接传来的图像,但它无疑与印度波罗王朝佛教及其艺术的东传有关。

在藏传观音、莲花手菩萨、绿度母等造像中,有作为其侍者的摩利支天[38]。榆林窟第3窟、安西东千佛洞第2窟等窟有西夏时期的观音或多罗菩萨曼荼罗图,其中可能有作为主尊侍者或眷属的摩利支天像,因目前研究工作还不充分,其又不属于专门的摩利支天造像,故本文从略。

莫高窟第3窟西壁龛内今存一身清代塑像,内容如下:一神像坐于莲台之上,莲台由七头猪承托,置于假山上。神像结跏趺坐,头毁,项饰璎珞,上身披帛,下身着裙,八臂,手臂金色,戴钏、镯,自上而下,左侧诸手分别握物(残)、持弓、持尺、结印,右侧诸手分别握物(残)、持箭束、握绳、结印。(④此像承王惠民先生惠告,谨致谢意。)(图15)此像为八臂,持物中有弓、箭等,莲座下有七头猪承托,与密教中三面八臂,“左手持羂索、弓、无忧树花枝及线,右手持金刚杵、针、钩、箭”,乘于七头猪所拉猪车之上的摩利支天像十分相似,但她却不是作为密教神祇的摩利支天,而是道教中的斗姆。斗姆,即北斗众星之母,其信仰在中国由来已久。宋元以后,中国道教中斗姆信仰受到了密教摩利支天信仰的较多影响,如《道法会元》卷八三所载“斗母心咒”,与密教所传“摩利支天真言”完全一样,斗姆全称为“主法斗母摩利支天大圣”,其形像为“三头八臂,手擎日、月、弓、矢、金枪、金铃、箭牌、宝剑,着天青衣,驾火辇,辇前有七白猪,引车使者立前听令,现大圆光内”,也与摩利支天相似。[39]从谢稚柳[40]、张大千[41]、阎文儒[42]等人的著述中可知,第3窟龛内原有清代塑像三身,上世纪四十年代犹存。查俄人奥登堡1914—1915年在莫高窟第3窟拍摄的照片,我们可见到另两身塑像[43]。这两身塑像塑于龛内前部两侧,均为坐像,束发,着交领衣,两肩披帛,北侧为一中年男子,上唇、颌下有胡须,南侧为一中年妇女,他们是今存主尊像的胁侍,应该是道教中的金童与玉女。斗姆常有金童与玉女随侍,如云南大理巍宝山斗母阁清代斗姆像旁就站立有金童玉女像,摩利支造像中则一般没有一男一女两胁侍,所以第3窟龛内主尊像应该是道教中的斗姆而不是密教中的摩利支天。这种在佛教洞窟内塑道教神像的情况,与民间佛、道两教的合流有关,清代莫高窟洞窟中反映的佛、道两教的概念就十分模糊,如与第3窟相距不远的第5窟中,就塑有道教的八仙与寿星像,可见在第3窟内塑道教斗姆像也不足为怪。

图15 莫高窟第3窟斗姆像

四 敦煌摩利支天信仰

摩利支,音译作摩利支、摩梨支、摩里支、末利支,意译为积光、威光、阳焰、华鬘等。顾名思义,摩利支源于古印度人对光的崇拜,与其它自然崇拜一样,这种崇拜逐渐神格化,以光之无形,故摩利支神最大的特点是能隐形。摩利支天“常行日前,日不见彼,彼能见日”,她的其他能力,如“无人能见,无人能知,无人能捉,无人能害,无人欺诳,无人能缚,无人能债其财物,无人能罚,不畏怨家能得其便”等,都衍生于能隐形这个特性。佛经上说,修持摩利支天法的人,可得到摩利支天类似的能力,人若念摩利支天“于行路中护我,非行路中护我,昼日中护我,夜中护我,于怨家中护我,于王难中护我,于贼难中护我,于水难中护我,于火难中护我,于疫病中护我,……于一切处一切时护我”,则可“不为如上诸恶所害”,书写持诵摩利支天陀罗尼咒,则可“所经诸阵一切怨贼,并皆息刃”、行时“一切诸恶不能加害,悉皆退散无敢当者”、“一切病鬼,皆生慈心,放於病人即得除差”、“遭县官所拘录”等“一切厄难无不灭除”。这与观世音信仰救诸苦难的内涵十分相似[44],实际上从功能上看,摩利支天信仰不仅与观世音信仰相似,它与中古时代中国流行的一些伪经与密教经典及造像都有相通之处,即“要其大归,不过祀鬼神、驱邪妄、为人禳灾释患而已”[45],前者如上文提到的与敦煌《摩利支天经》写在一起的伪经,后者如炽盛光佛、孔雀明王经像等等,它们都与中古时代中国佛教的世俗化与功利化过程密不可分。

值得注意的是,从宋代开始,摩利支天的诸多功能中有一项逐渐突出,这就是护人于兵革的功能,如两宋之交,战乱纷繁,隆佑太后南奔时奉摩利支天像以护身,建炎二年(1128)三月唐州泌阳尉李珏避虏,遇乘车神人,神人教持念摩利支天尊号,李珏乃获免兵厄[46],《重编诸天传》中也提到相州有人夜梦群猪绕车,乃持诵《大摩利支天经》得免兵厄的感应故事。[47]出现这种情况的原因,志磬在《佛祖统纪》中说的很清楚,谓:“今兹中原多故,兵革未销,士夫民庶有能若终身若全家,行此解厄至简之法,吾见天母之能大济于人也”[48]。从此,护人于兵革的功能在摩利支天信仰中站有了重要地位。这种思想也传到了日本,从而奉摩利支天为武士的保护神,称“军神”。

唐宋时期敦煌人书写读诵受持《摩利支天经》之目的主要是不为“行路”、“贼难”、“兵厄”、“疾病”等诸恶所害,如S.2059序中记载咸通元年(860)十一月,张俅冒风出朔方北碾门办事,不幸掉入龙河(黄河)冻孔,因信奉摩利支天得免溺上岸;张俅行路安顺无事,有省使以张俅为儒者未与俅同行,来日方发,结果中途遇吐蕃贼,导致“省使被杀,诸余损伤,不可尽说……”,张俅“往返贼路前后三二十出不曾输”,自认均得“菩萨(摩利支天)加持力也”,又如P.2805d题记中说曹氏小娘子因求疾愈,敬写《摩利支天经》等经。这些与佛经所载摩利支天的作用是相符的。

摩利支天信仰传入以后,在中国古代的发展可以分成四个阶段:

第一个阶段从南北朝至隋代,属初传阶段。这个时期,摩利支天信仰刚刚传入,传译的经典较少,现存的仅有北魏菩提留支译《咒经》。提到此神的其它著述也不多,而且均为只言片语,如隋代阇那崛多译《佛本行集经》,云:“摩梨支,隋云阳焰”[49]。民间信奉摩利支天的人较少,可能还没有出现摩利支天造像。

第二个阶段从唐朝至五代,摩利支天信仰得到密宗的大力弘传,从而形成了一个发展高潮。这个时期,译出了一批摩利支天经典,先有阿地瞿多于永徽五年(654)译成《陀罗尼集经·摩利支天经》,后有不空译《佛说摩利支天经》、《末利支提婆华鬘经》、《摩利支天菩萨陀罗尼经》与《摩利支菩萨略念诵法》,又有“唐代译撰者不明密典”《摩利支天一印法》[50],史载还有《梵字摩利支心真言》、《梵字摩利支心并根本真言》各一本[51]。除了翻译经典以外,不空还积极推进摩利支天的崇拜,他将摩利支天像作为献给代宗皇帝的生日礼物就是最好的证明。阿地瞿多之后,不空之前,地婆诃罗译《咒三首经》中收“摩利支天咒”,且云:“诵此咒极护人身,当日别三时各诵一百八遍”,与不空同列“开元三大士”的善无畏也十分重视摩利支天的弘传,善无畏译《摄大毗卢遮那念诵仪轨》与《广大轨》中均记载日天眷属中有“摩利支前行”,[52]善无畏讲说、一行笔录的《大毗卢遮那成佛经疏》中也说“东方日天之前或置摩利支天女,如陀罗尼集出之”[53]。不空之后,其它经典、著述中多有提到摩利支天,如《大乘理趣六波罗蜜多经》[54]、《慧琳音义》[55]、《玄法寺仪轨》与《青龙寺仪轨》[56]等书中都提到摩利支或《摩利支天经》。五代承唐余绪,释义楚撰《释氏六帖》“天女”目下也收有“摩利支天”词条。[57]

这个时期依据阿地瞿多与不空译本,多绘塑“天女形”摩利支天,不空所进雕像,曹仲元所绘画像,应均属此类。这个时期,摩利支天信仰不仅流传于中国,日本入唐求法僧空海、圆行、圆仁、慧运、圆珍与宗睿等还将各类摩利支天经典、造像带回本国,促进了摩利支天信仰在日本的传播。[58]日本天台宗僧安然(841—901?)撰有《摩利支天秘法》与《摩利支天要记》等著作,说明摩利支天成为了日本密宗的一个天神。

较多摩利支天经轨的翻译,其它经轨中摩利支天的时常出现,《一切经音义》、《释氏六帖》等类书的载入,摩利支天像的绘塑,经像的东传日本,等等,都说明唐朝至五代时期,摩利支天信仰在中国得到了较大的发展。

第三个阶段在宋代,是摩利支天信仰在中国发展的第二个高潮期。这个时期,前代翻译的摩利支天经典继续流行,如乾德六年(968)袁正己书《佛说摩利支天经》与《黄帝阴符经》同刻一碑,立于京兆府国子监;不空所译摩利支天经轨在社会上也有广泛影响,志磬在记述孟太后奉摩利支天像事时,就转引不空译《摩利支天经念诵法》对摩利支天作介绍。这个时期又出现了《摩利支天经》新译本,北宋雍熙三年(986)天息灾译成《佛说大摩里支菩萨经》七卷,仁宗亲制圣教序以冠其首,可见对其之重视,统治者的推崇应该对当时及此后摩利支天信仰的进一步传播起有作用,所以志磬云:“摩利支天经,藏中凡三译,唯本朝天息灾本咒法最多,仁宗亲制圣教序以冠其首,虽未闻行其法者,而菩萨之缘已开”。[59]值得注意的是,从宋代开始摩利支天成为天台宗供养的诸天之一。四明尊者知礼在《金光明最胜忏仪》的奉请文中加入了摩利支天等天神[60]。《佛祖统纪》卷十四、卷三十三载,扶宗(继忠)常见摩利支、韦驮于梦中求护法,后于南湖懺室置其位,法師中立立其像。乾道九年(1173)左右释行霆改订释神焕《诸天列传》成《重编诸天传》[61],书中记述天台宗伽蓝所安置诸神之由来,并依金光明忏法定其道场列次,摩利支天居第十六位。汉传密教与天台宗的结合,是中国密教史上值得注意的问题[62],天台宗引入密宗之摩利支天就是这种结合的具体表现之一。这个时期,摩利支天信仰不仅在汉传密教中,也在滇密与藏密中流传。滇密中的摩利支天,如张胜温画有“南无摩梨支佛母”像。藏传的摩利支天信仰不仅在藏地流传,还传入西夏等地,如译自藏文的西夏文密典中有《摩利支天总持经》等经典,在黑水城出土的西夏佛教绘画中有摩利支天像[63]。

第四个阶段是元、明、清时期,特点是摩利支天进一步深入民间。这个时期,摩利支天继续在民间流行,如明代郑和曾施刊《佛说摩利支天经》。作为天台宗崇奉的诸天之一,明清时期国内许多寺院中都绘塑有摩利支天像。清代乾隆年间工布查布作《造像量度经续补》,其诸天像中也提到了摩利支天。除了内地以外,西藏、内蒙古等地的摩利支天也很流行,如西藏古格王朝都城寺院的白殿遗址中出有摩利支天像,内蒙古通辽出土有泥擦摩利支天像等。这个时期一个显著的特点,是汉传密教与藏密及滇密中的摩利支天的融合,即由于佛教的进一步民间化,属于不同密教派别的摩利支天信仰之间的差别,也逐渐模糊。元、明、清时期藏传摩利支天信仰在内地得到了传播,如杭州飞来峰存有元代摩利支天龛像,六世班禅曾将历世班禅额尔德尼所供奉的一幅摩利支天唐卡进献给乾隆皇帝。张胜温绘“南无摩梨支佛母”像属于滇密系统,清代《法界源流图》中除了临摹张胜温画“南无摩梨支佛母”像外,还补绘有“摩利支菩萨”像。这个时期,摩利支天深入民间还表现在民间文学中,如元代《西游记》杂剧中猪八戒出场时自我介绍说其是“摩利支天部下御车将军”,说明猪八戒艺术形象的形成也受到了摩利支天的影响。

敦煌摩利支天信仰是中国古代摩利支天信仰的一个重要组成部分,敦煌《摩利支天经》补正了菩提留支译本,S.4059《摩利支天修法》则为仅见于敦煌的佚经。中国古代摩利支天信仰两个发展高潮期的经像在敦煌都有集中反映,尤其敦煌“天女形”摩利支天像为国内少见的唐宋时期遗存。

综上所述,我们认为敦煌《摩利支天经》均是《咒经》本,它们补正了《咒经》的译者是留支译本。S.4059《摩利支天修法》为仅见于敦煌的佚经。敦煌摩利支天经、像均集中在归义军时期。摩利支天信仰在敦煌社会各个阶层中流传,反映了敦煌佛教的世俗化与功利化,也是中国古代摩利支天信仰的一个重要组成部分。

附记:在本文写作过程中,得到了刘永增、王惠民、梅林、赵声良诸先生的帮助,论文在“2004年石窟研究国际学术会议”上宣读后,又承李玉珉先生寄赠了《梵像卷》摩利支像的幻灯片,在此一并致以衷心感谢。

注释:

[1] 《大正藏》第21册,第260—261页。

[2] 孟列夫《俄藏敦煌汉文写卷叙录(上册)》第328页,上海古籍出版社,1999年7月;富赖本宏《中国密教史にぉける敦煌文献》,牧田谛亮、福井文雅编《敦煌と中国佛教》第162页,大东出版社,1984年12月;申国美《敦煌密宗文献集成·序言》,林世田、申国美编《敦煌密宗文献集成》,2000年4月。

[3] 松本荣一《阳炎、摩利支天像の实例》,《国华》547号,1936年6月;松本荣一《敦煌画の研究》“图像篇”第473—479页,“附图”一二五a·b,东方文化学院东京研究所刊,同朋舍,1937年。

[4] 黄永武《敦煌宝藏》,台湾新文丰出版;《俄藏敦煌文献》(7),上海古籍出版社,俄罗斯科学出版社东方文学部,1996年,上海;上海古籍出版社、法国国家图书馆编《法藏敦煌西域文献》,上海古籍出版社,2001年12月;《甘藏敦煌文献》(四),甘肃人民出版社,1999年9月;《上海博物馆藏敦煌吐鲁番文献②》,上海古籍出版社,1993年10月;李小荣《敦煌密教文献论稿》第4页,人民文学出版社,2003年7月。

[5] 《大正藏》卷二一,第262页。

[6] 大村西崖《密教发达志》(上册)第143页,武陵出版有限公司,台北,1993年11月。

[7] 荣新江:《归义军史研究》,上海古籍出版社,1996年11月。

[8] 颜廷亮《有关张球生平及其著作的一件新文献》,《敦煌研究》2002年第5期。

[9] 荣新江:《归义军史研究》,上海古籍出版社,1996年11月。

[10] 方广錩《八—十世纪佛教大藏经史》,中国社会科学出版社,1991年3月。

[11] 方广錩《敦煌佛教经录辑校》(上、下)第907—943页,浙江古籍出版社,1997年8月。

[12] 颜廷亮《有关张球生平及其著作的一件新文献》,《敦煌研究》2002年第5期。

[13] 颜廷亮《张球著作系年与生平管见》,《1990年敦煌学国际研讨会文集》(石窟史地、语文编),辽宁美术出版社,1995年7月。

[14] [唐]唐临撰《冥报记》,[唐]戴孚撰《广异记》,方诗铭辑校,中华书局,1992年3月。

[15] 林世田、申国美编《敦煌密宗文献集成续编》(上册)第431页,2000年8月。

[16] 李小荣《敦煌密教文献论稿》第19、22页,人民文学出版社,2003年7月。

[17] 俞剑华标点注释《宣和画谱》第28、31页,人民美术出版社,1964年1月。

[18] 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》卷一,《大正藏》卷五二,第829页。

[19] 俞剑华标点注释《宣和画谱》第74页,人民美术出版社,1964年1月。

[20] 刘长久等《大足石刻研究》第392页,四川省社会科学院出版社,1985年4月;胡文和《四川道教佛教石窟艺术》第233—236页,四川人民出版社,1994年10月。

[21] 赖天兵《杭州飞来峰藏传佛教造像题材内容辨析》,《文博》,1999年第1期。

[22] 金维诺《古格王朝的寺院艺术》,北京图书馆敦煌吐鲁番学资料中心、台北《南海》杂志社合编《敦煌吐鲁番学研究论集》第14—23页,书目文献出版社,1996年6月。

[23] 周叔迦《北京香山碧云寺的雕塑》,《周叔迦佛学论著集》(下集)第712—717页,中华书局,1991年1月。

[24] 《大正藏》第55册,第1073页。

[25] 《大正藏·图像》第2册,第518页;第3册,第50、632、631页;第4册,第30、43、67页;第9册,第466页。

[26] 参见阿地瞿多译《陀罗尼集经》,《大正藏》第18册,第870、874、896页;不空译《佛说摩利支天经》,《大正藏》第21册,第261页;不空译《末利支提婆华鬘经》,《大正藏》第21册,第256、258页;不空译《摄无碍经》,《大正藏》第20册,第134页。

[27] 《西域美术》(法国吉美博物馆藏)第2卷图版82,日本讲谈社,1995年6月。

[28] 《西域美术》(法国吉美博物馆藏)第2卷图版83,日本讲谈社,1995年6月。

[29] 《西域美术》(英国博物馆藏)第2卷图版30,日本讲谈社,1982年3月。

[30] 敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》第7页,文物出版社,1996年12月。

[31] 敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》第218页,文物出版社,1996年12月。

[32] 敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》第218页,文物出版社,1996年12月。

[33] 吕建福《中国密教史》第457页,中国社会科学出版社,1995年8月。

[34] 谭蝉雪撰“摩利支天像”词条,季羡林主编《敦煌学大辞典》第239页,上海辞书出版社,1998年12月;黄永武《敦煌宝藏》,台湾新文丰出版。

[35] 《大正藏》第54册,第926页。

[36] 《大正藏》第21册,第284页。

[37] 《世界美术大全集·东洋编》第14卷第71页图版53,第337页图版235。

[38] 谢继胜《西夏藏传绘画—黑水城出土西夏唐卡研究》,河北教育出版社,2002年1月。

[39] 《道法会元》卷八十三,《正统道藏》第48册第39260—39261页,艺文印书馆印行,1977年3月。

[40] 谢稚柳《敦煌艺术叙录》第206页,上海古籍出版社,1996年6月。

[41] 《张大千居士遗著漠高窟记》第337页,台北故宫博物院出版,1985年4月。

[42] 阎文儒《洞窟内容说明》,敦煌研究院资料中心藏手抄本,或冯志文主编《中国西北文献丛书续编》之《敦煌学文献卷(第二十二册)》第15页,甘肃文化出版社。

[43] 俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆、上海古籍出版社《俄藏敦煌艺术品》(Ⅳ)第337、338页,上海古籍出版社,2000年12月。

[44] 陈玉女《〈佛说摩利支天经〉信仰内涵初探—从郑和施刻〈佛说摩利支天经〉谈起》,《麦积山石窟艺术与丝绸之路佛教文化国际学术研讨会论文摘要》;陈玉女《〈佛说摩利支天经〉信仰内涵初探—从郑和施刻〈佛说摩利支天经〉谈起》,兰州大学敦煌学研究所、麦积山石窟艺术研究所编《麦积山石窟艺术文化论文集》(下),兰州大学出版社,2004年6月;陈玉女《郑和刊刻〈佛说摩利支天菩萨经〉之意义浅探》,《郑和研究与活动简讯》。

[45] 《佛祖历代通载》卷13,《大正藏》第49册,第593页。

[46] 《佛祖统纪》卷47,《大正藏》第49册,第423页。

[47] 《卍续藏》第150册,第275—276页。

[48] 《大正藏》第49册,第423页。

[49] 《大正藏》第3册,第800页。

[50] 大村西崖《密教发达志》(下册)第829页,武陵出版有限公司,台北,1993年11月。

[51] 《入唐新求圣教目录》卷一,《大正藏》卷五五,第1082页;《诸阿阇梨真言密教部类总录》卷二,《大正藏》卷五五,第1127页。

[52] 《大正藏》第18册,第80页,第105—106页。

[53] 《大正藏》第39册,第642页。

[54] 《大正藏》第8册,第873页。

[55] 《大正藏》第54册,第567页。

[56] 《大正藏》第18册,第124、162页。

[57] 释义楚撰《释氏六帖》第329页,浙江古籍出版社,1990年10月。

[58] 空海《御请来目录》、圆行《灵岩寺和尚请来法门道具等目录》、圆仁《入唐新求圣教目录》、《惠运禅师将来教法目录》、《智证大师请来目录》、宗睿《新书写请来法门等目录》,《大正藏》第55册,第1062页,第1072、1073页,第1079、1081、1082页,第1090页,第1102、1103页,第1109页。

[59] 《大正藏》第49册,第456页。

[60] 周叔迦《二十四诸天考》,《周叔迦佛学论著集》(下集)第698—704页,中华书局,1991年1月。

[61] 《卍续藏》第150册,第255、275—276页。

[62] 严耀中《试论汉传密教与天台宗的结合》,《汉传密教》第65—81页,学林出版社,1999年11月。

[63] 谢继胜《西夏藏传绘画—黑水城出土西夏唐卡研究》,河北教育出版社,2002年1月。

编者案:本文原载敦煌研究院编《2004年石窟研究国际学术会议论文集》(上),上海古籍出版社,2006年;引用请据原文。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com