三国时期吴地黄道十二宫图像试探

(四川大学历史文化学院,王煜 王欢)

人们将太阳一年中在恒星间的视运动轨迹称为“黄道”,“黄道十二宫”即指分布在黄道南北各宽约8度的圈带内的十二个星区,实际上即是对黄道带的十二等分。古巴比伦的天文学家用动物和其他事物对其命名,表现为图像即为黄道十二宫图像。本文在前人研究的基础上,联系更有说服力的材料,将三国时期吴地铜镜出现的一些图像确认为黄道十二宫图像,并对这些图像的传播、接受背景以及一些相关问题作出初步的考察。由于涉及的问题较多,挂一漏万,请学界批评指正。

一、三国时期吴地的黄道十二宫图像的确认

关于黄道十二宫图像传入中国的时间,夏鼐先生曾经根据当时的考古材料认为应该不迟于唐代初期1。确实,目前所见较为系统的黄道十二宫图像皆为唐代及以后的。在新疆吐鲁番出土的初唐写本2、河北宣化辽金墓壁画3、甘肃敦煌莫高窟第61号窟西夏至元代壁画4、甘肃肃北五个庙石窟西夏壁画5、宁夏贺兰宏佛塔出土西夏绢画6及河北邢台开元寺金代铁钟7上皆有出现。王仲殊先生在研究吴晋时期的佛像夔凤镜(四叶纹佛兽镜)时,曾提出一些铜镜上出现的螃蟹、瓶子等形象可能为黄道十二宫中巨蟹、宝瓶(水瓶)、天秤图像的假设,其时代皆在三国时期,地域皆在吴地8。王先生所举的这些图像出现在佛像夔凤镜镜缘内侧的连弧纹带中(图一),出现在连弧纹带中的绝大多数为各种传统神兽,如龙、虎、凤鸟、翼兽等。仅凭单个螃蟹、瓶子的图像和神兽的环境,显然还无法完全确认这些形象就是黄道十二宫图像。因此,该意见还没有引起足够的重视。

图一 王仲殊先生所举佛像夔凤镜上巨蟹与宝瓶图像

(采自王仲殊《论吴晋时期的佛像夔凤镜——为纪念夏鼐先生考古五十年而作》,《考古》1985年第7期,图三,7、11)

1978年广西贵港市工农师范广场M3中出土一面四叶纹瑞兽对凤镜(夔凤镜),由于当时没有发表报告,未能引起注意。最近,我们在《广西铜镜》一书中看到其清晰图片9(图二)。此铜镜的纹饰与佛像夔凤镜一致,只是变形四叶中未出现佛像,而为神兽,为东汉晚期至魏晋特别是孙吴时期的典型镜类。安徽马鞍山东吴朱然墓10中出土一件夔凤镜,整体造型、主要纹饰均与之基本一致。报告中将广西出土的该枚铜镜的时代定为三国时期,应该是正确的。该铜镜的镜缘内侧为16个半圆形组成的连弧纹带,每个圆弧中刻画一种图像。其中就有上述佛像夔凤镜连弧纹带中出现的螃蟹和瓶子(罐子)的形象。图像上瓶子(罐子)的形象为长颈、大双耳,底部有一两头翘起的船形物托载,这显然不是汉晋时期中国所用的陶、瓷瓶、罐的形象。而且十分引人注目的是,在该镜的连弧纹中还出现了星象。其中螃蟹右侧(以观者为准)呈斗状的六颗星,星间有连线,如果不是随意为之的话,这应该是汉代星象图中常见的二十八宿中的南斗六星。南斗右侧的圆弧中有一兽,兽上有二星相连。虽然仅此无法辨认为何种星象,但此种以星象图形加星象连线的形式为汉代星象图中最常见的表现形式,无疑也是星象。该铜镜连弧纹带内明确以星象连线来表现的星象还有两例,如果将龙、虎、凤鸟看作四象的话(其出现于星象间,当然极有可能),那么其上的星象就更为丰富了(图三)。可见,该铜镜连弧纹带中的图像主要就是星象,而出现于星象之中的螃蟹和外来形象的瓶子(罐子),除了为黄道十二宫中的巨蟹和宝瓶(水瓶)外,我们实在不能作出其他解释了。

图二 广西贵港出土四叶纹瑞兽对凤镜

(采自广西壮族自治区博物馆《广西铜镜》,第144页,文物出版社,2004年)

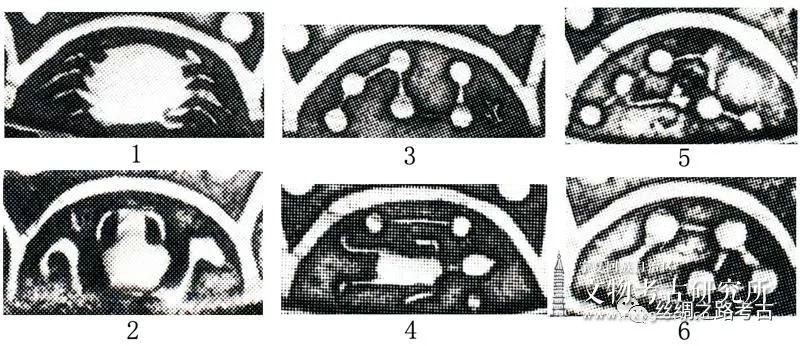

图三 贵港铜镜上的黄道十二宫和星象图像

1.巨蟹 2.宝瓶(水瓶) 3.南斗 4.星官 5.北斗(?) 6.星象

既然,该铜镜连弧纹带中的螃蟹和瓶子(罐子)图像为黄道十二宫中的巨蟹和宝瓶(水瓶),那么上述与之同时、同类的佛像夔凤镜连弧纹带中的螃蟹和瓶子(罐子)图像也可以确认为黄道十二宫图像。个别没有出现佛像的夔凤镜上也有类似图像,如三槐堂所藏的一枚铜镜11。我们现在就可以明确地说,目前所见材料中,中国最早的黄道十二宫图像出现于三国时期吴地的铜镜上。目前所能确认的还只有巨蟹和宝瓶(水瓶)两个图像,所以还不能认为系统的黄道十二宫观念已经传入中国。但铜镜上将之正确地作为星象予以表现,说明当时人已经接触到某些黄道十二宫的观念,并进行了有选择地吸收。下面我们就来讨论一下黄道十二宫图像的传播和当时人对其进行选择、吸收的背景。

二、黄道十二宫图像的传播和接受背景

目前,国内外学界比较一致地认为黄道十二宫起源于古代巴比伦12。公元前687年的2份名为《犁星》(MUL.APIN)的天文学泥板文献记载了三个天道,即神王恩利尔(Enlil)天道,天神安努(Anu)天道和水神埃阿(Ea)天道)共71个星座和星体,除此之外尚载有月亮轨道所经过的17个星座,后世所有的黄道十二星座均已在其中13。精确到分的刻度使得经过黄道星座的太阳、月亮和行星的位置可以精准确定,标志着黄道十二宫体系的相对成熟14。随之而来的就是以黄道十二宫星象图为基础的生辰占星术的出现。现存最早的此类文献仍出自两河流域,时代在公元前410年15。值得注意的是,保存下来的此类文献是以文字的形式对其时的星象进行描述,并非确有其图。

黄道十二宫及与其相关的占星术16在两河流域出现后,首先传播到希腊文明区域。某些文献表明,在亚历山大征服巴比伦之后,一些占星师,如迦勒底人贝罗索斯(Berossus)来到希腊,带来了关于黄道十二宫的知识17。奥托吕科斯和欧几里得关于天文学的著作表明,希腊关于黄道带的概念出现于公元前300年前后18。在托勒密王朝时期,东地中海岸大批希腊雇佣军或操希腊语的移民涌入埃及,很可能正是他们为埃及带来了巴比伦黄道带的概念。一份约公元前250年的世俗体陶片上列出了五个行星和十二个黄道星座,这是目前关于古代埃及黄道带较早的文献证据19。埃及关于黄道带确切的最早图像证据是公元前200年左右的埃斯纳(Esna)黄道20,约公元前50年的丹达拉(Denderah)的哈托尔(Hathor)神庙中的黄道十二宫浮雕则是最著名的埃及黄道星图21(图四)。公元2-3世纪,黄道十二宫体系随着占星术的传播被引入印度22。

图四 埃及丹达拉哈托尔神庙黄道星图浮雕

(采自Description de l'Égypte. Antiquités. vol. iv, Paris: C. L. F. Panckoucke, 1822, pl. 21)

尽管已知最早的黄道十二宫体系出自古巴比伦,但其广泛传播到古代世界却是在希腊化时代随着占星术的传播而实现的,而托勒密埃及的亚历山大里亚是当时占星术发展的中心,目前所见这一时期的黄道十二宫图像在托勒密和罗马时期埃及的神庙和墓葬中最为丰富。值得注意的是,上述广西贵港出土铜镜的宝瓶(水瓶)图像之下,有一两头翘起的船形物托载。我们知道,在诸世界古代文明中,使用类似神船托载星象为埃及星象图中的常见表现方式。尼罗河是联结上下埃及的主要通道,船的作用极为关键,埃及人因此想象,不仅人间需要用船运载人和货物,天空亦是宇宙海洋,神明在天上需依赖舟船方能前行。以太阳神为例,他白昼乘太阳船在天上航行,夜间亦是乘船通过冥界,直到黎明时分再次从地平线上升起,乘船开始新一天的航行23。与此类似,在天象图上描绘的月亮和天狼星等对埃及人来说至关重要的神明亦多是乘舟前行。如上埃及古城阿司里比斯(Athribis)公元2世纪描绘的一幅黄道星图24上,一只牛坐在船上,象征着天狼星,它左下方和右下方一大一小两只船上分别是太阳和月亮(图五)。上述广西出土铜镜上星象下用神船托载的做法可能就来自埃及(最可能是托勒密和罗马时代的埃及)星象图的影响。不过,从传世文献和目前的认识来看,三国时期中国似乎尚未直接与埃及取得联系,所以这种影响更可能是间接的。而且广西铜镜上的宝瓶(水瓶)形象确实也与埃及所见的形象并不一致,说明其在间接的传播过程中可能还掺入其他地区的一些文化因素。

图五 埃及阿司里比斯黄道星图摹本

(采自W.M.F. Petrie, et al., Athribis, London: British School of Archaeology in Egypt, 1908, pl. 37)

而伴随着黄道十二宫传播的西方占星术是否也在此时来到中国?我们就不得而知了。《论衡·命义篇》云:“天所施气,众星之气在其中矣。人禀气而生,含气而长。得贵则贵,得贱则贱。”25《抱朴子·辨问篇》引《玉钤经》云:“人之吉凶,制在结胎受气之日,皆上得列宿之精。”26虽然,将国家与个人的命运与星象联系起来的观念中国古已有之,但多为从五星运动和特殊天象的出现(如彗星、景星等)来占卜。这种将个人命运与其受胎或出生时的星象相联系的观念在中国古代还不多见,而这正是西方以黄道十二宫为基础的生辰占星术的最大特点。因此,上述汉晋文献中的类似观念是否与这一背景有关,值得今后进一步注意。而且《论衡》的作者王充为东汉会稽上虞(今浙江上虞)人,其著书在家乡;《抱朴子》的作者葛洪为晋丹阳句容(今江苏句容)人,其著书在岭南。皆在吴地,与上述黄道十二宫图像出现的地域相合,或可以注意。

三国时期黄道十二宫图像的传入是否与西方占星术的传播有关,目前尚只能推测,但其与佛教在中国的传播则是密切相关的。其大多数出现于佛像夔凤镜之上,连弧纹中的巨蟹、宝瓶(水瓶)或许还有天秤图像与变形四叶纹中的佛像紧密组合在一起。我们知道,汉文献中关于黄道十二宫的最早记载就是隋代耶连提耶舍所译的佛经《大乘大方等日藏经》27。可见,黄道十二宫图像和文献的传入都与佛教的传播有关。吴地在东汉时期已有楚王英、笮融、陈惠等人从事与佛教有关的活动,三国时期更有名僧支谦、康僧会等在其地译经和传教,加之统治者如孙权等人的支持,成为早期佛教的重镇28。而从考古材料来看,吴地也是汉晋时期早期佛像的流行地之一29。黄道十二宫图像的传入即与当时该地的佛教传播背景有关。

另外,为何当时人只选择、吸收了巨蟹和宝瓶(水瓶)两种图像?这一方面可能与传播过程有关,此点已不得而详;另一方面可能与本土传说中对这两种事物的神奇观念有关,此点可以举出一些相关材料。汉晋时期的人们认为海中有体形巨大的蟹,并作为海外的奇闻异事屡屡称述。《山海经·海内北经》中云:“大蟹在海中。”晋郭璞注:“盖千里之蟹也。”同书《大荒东经》云:“海内有两人,名曰女丑。女丑有大蟹。”郭璞注:“广千里也。”30汉代纬书《春秋说题辞》中甚至将传说中背负海中蓬莱仙山的巨鳌认作巨蟹,可见海中巨蟹的观念在当时的影响。其云:“巨灵赑屃,首顶灵山,负蓬莱山,即巨蟹也。”31《玄中记》云:“天下之大物,北海之蟹,举一螯能加于山,身故在水中。”32《述异记》云:“出海口北行六十里至腾屿之南,……有蟹焉,筐大如笠,脚长三尺。” 33《岭南异物志》亦云:“尝有行海得洲渚,林木甚茂,……详视之,乃大蟹也。”34这种外来的巨蟹图像可能被当时人与传说中的海外巨蟹比附而接受,所以在许多佛像夔凤镜上它都是与各种神兽组合在一起的,显然也可以被视为一种神兽了。而西来的金银瓶(当时称“胡瓶”)往往被视为一种宝物和瑞物,而得到珍视。《前凉录》载:“张轨时,西域致金胡瓶,皆拂菻作,奇状,并人高二尺。”35《西域记》载:“疏勒王致魏文帝金胡瓶二枚,银胡瓶二枚。”36人们甚至认为这些西方的胡瓶具有某种神奇功能,能够辟邪除凶。如《杂五行书》所云:“悬胡瓶井中,除邪鬼。”37或许正是由于这些原因,宝瓶(水瓶)被人们作为一种瑞物和神物刻画于各种神兽之间。虽然从广西贵港所出的铜镜来看,当时人最初是知道它们是星象的,但更多地是被用于各种神兽、神人(佛像)和祥瑞之间,淡化了它们的原始意义。

这些黄道十二宫图像传入中国的途径也可以做出一些推测。目前所见,三国时期的黄道十二宫图像全部出现于吴地,而且最能表明其原始意义的一例出于广西贵港。贵港位于今广西壮族自治区东南部,西江流域中部,现为中国西部地区内河第一大港,是西南出海通道的重要门户。其临近南海,从水路和陆路沟通古代两大对外港口——合浦和番禹都十分近便。可见,这些黄道十二宫图像最可能从南方的海路而来。人们对其中与海中大蟹传说有关的巨蟹图像的选择,也可以作为其可能来自海路的旁证。汉代南方的海路交通已经初具规模,三国时又有相当的发展。黄龙二年(公元230年)孙权派卫温、诸葛直率甲士万人,航海到达夷洲(今台湾)38,是众所周知的事件。《梁书·诸夷传》载:“海南诸国,大抵在交州南及西南大海洲上,相去近者三五千里,远者二三万里,其西与西域诸国接。汉元鼎中,遣伏波将军路博德开百越,置日南郡。其徼外诸国,自武帝以来皆朝贡。后汉桓帝世,大秦、天竺皆由此道遣使贡献。及吴孙权时,遣宣化从事朱应、中郎康泰通焉。”39《通典·边防四》亦云:“海南诸国,汉时通焉。大抵在交州南及西南,居大海中洲上,相去或三五千里,远者二三万里。乘舶举帆,道里不可详知……及吴孙权,遣宣化从事朱应、中郎康泰使诸国,其所经及传闻,则有百数十国,因立记传。”40说明吴时南海的对外交通确实已经有了长足的发展,对南海交通线上的诸国已经有了较为深入的认识。因此,三国时黄道十二宫图像自海路南来是符合当时的历史背景的。如前所述,黄道十二宫图像的传入是与佛教的传播相关的,这也就旁证了汉晋时期吴地的佛教应该有相当一部分是由南方海路而来。《梁书·诸夷传》载:“吴遣中郎康泰使扶南,……具问天竺土俗,云:‘佛道所兴国也。’”41即为明证。孙吴时期对江南佛教产生重大影响的名僧康僧会就是从海路而来的。《高僧传·康僧会》云:“康僧会,其先康居人,世居天竺,其父因商贾移于交趾。……时吴地初染大法,风化未全,僧会欲使道振江左,兴立图寺,乃杖锡东游,以吴赤乌十年初达建邺,营立茅茨,设像行道。”42关于此点,学界已有许多讨论43,兹不赘述。

三、结论与余论

综上所述,我们认为:

广西贵港出土的一面三国时期的四叶纹瑞兽对凤镜(夔凤镜),镜缘内侧连弧纹带中与星象共存的螃蟹和瓶子(罐子)图形应该可以确认为黄道十二宫中巨蟹和宝瓶(水瓶)图像。由此,三国时期吴地夔凤镜(主要为佛像夔凤镜)连弧纹带中的同类图像也可以得到确认。虽然,还不能认为系统的黄道十二宫观念此时已经传入中国,但当时人无疑已经接触到了某些关于黄道十二宫的内容。这些图像初入之时,人们还能正确地将其理解为星象,但更多是将之作为海外传来的神兽和瑞物图像,并与一些关于海外的奇闻异事相联系。黄道十二宫图像的传入是否与占星术有关,目前还不能确定,但其与佛教的传播是密切相关的。从目前的材料看,其应该自南方海路传来,说明海路确实也是早期佛教尤其是吴地佛教传入的一个重要途径。

另外,吴晋时期的考古材料中还有一些将蟹与佛像结合在一起的情况。如安徽马鞍山吴晋墓中出土的一件青瓷魂瓶44,其肩部刻画有一个佛像。佛像有头光,施禅定印,结跏趺坐于双兽座之上,佛像右侧刻画一个比之略大的蟹的图像。是否能根据上述佛像夔凤镜中佛像与巨蟹的组合,将这里蟹的图像也看作巨蟹?由于没有其他材料印证,这里只能存此一疑了。三国时期吴地的一些夔凤镜的连弧纹带中还有个别比较奇特的图像,如下部为一个两头翘起的船形物,上部好似一华盖,见于安徽马鞍山朱然墓45和浙江出土的一枚铜镜46上。从其形象和出现位置来看,可能也与黄道十二宫图像具有相同的背景。至于其具体是什么图像,我们就不敢妄下结论了。

注释:

1 夏鼐.从宣化辽墓的星图论二十八宿和黄道十二宫[J].考古学报,1979(2).

2勒可克等.德国吐鲁番研究语言学成果[M].柏林:德国柏林科学院,1972:371—374.

3 河北省文物管理处,河北省博物馆.河北宣化辽壁画墓发掘简报[J].文物,1975(8);张家口市文物事业管理所,张家口市宣化区文物保管所.河北宣化下八里辽金壁画墓[J].文物,1990(10).

4敦煌文物研究所.中国石窟·敦煌莫高窟五[M].北京:文物出版社,1982:图版159.

5赵声良.莫高窟第61窟炽盛光佛图[J].西域研究,1993(4).

6宁夏回族自治区文物管理委员会办公室,贺兰县文化局.宁夏贺兰县宏佛塔清理简报[J].文物,1991(8).

7伊世同.河北宣化辽金墓天文图简析——兼及邢台铁钟黄道十二宫图像[J].文物,1990(10).

8王仲殊.论吴晋时期的佛像夔凤镜——为纪念夏鼐先生考古五十年而作[J].考古,1985(7).

9 广西壮族自治区博物馆.广西铜镜[M].北京:文物出版社,2004:144.

10 安徽省文物考古研究所,马鞍山市文化局.安徽马鞍山东吴朱然墓发掘简报[J].文物,1986(3).

11王怀纲.三槐堂藏镜[M].北京:文物出版社,2004:143.

12 参见吴宇虹.巴比伦天文学的黄道十二宫和中华天文学的十二辰之各自起源[J].世界历史,2009(3);R. Powell, History of the Zodiac, California: Sophia Academic Press, 2007, p. 107。

13 List VI: MUL.APIN I, IV 31-39. 参见Hunger-Pingree,Astral Sciences in Mesopotamia, Leiden; Boston: Brill, 1999, p. 71。

14 Hunger-Pingree, Astral Sciences in Mesopotamia, Leiden; Boston: Brill, 1999, pp. 185-200, 222.

15 参见A. Sachs, “Babylonian Horoscopes,” Journal of Cuneiform Studies, vol. 6, 1952, p. 54。

16在此特指以黄道十二宫及七大行星(太阳和月亮在当时亦被视为行星)运行为基础的占星术,不包括之前以个别星辰或星座移动为预测依据的占卜术。

17 P. Schnabel, Berossos und die Babylonisch-hellenistische Literatur, Leipzig: B.G. Teubner, 1923, pp. 250-275.

18 Autolycus, The books of Autolykos: On a Moving Sphere and on Rising and Settings, Beirut: American University of Beirut, 1971; Euclid,Phaenomena, in J.L. Heiberg and H. Menge eds., Euclidis operaomnia, vol. viii, Lipsiae: Teubner, 1916, pp. 1-156.

19 W. Spiegelberg, “Ein neuer astronomischer Text auf einem demotischen Ostrakon,” Orientalistische Literatur-Zeitung 5, 1902, cols. 6-9; O. Neugebauer, “Demotic Horoscopes,” Journal of the American Oriental Society, vol. 63, 1943, pp. 121f.

20 O. Neugebauer-Parker, Egyptian Astronomical Texts, vol. iii,Providence: Brown University Press, 1969, p. 168.

21 Description de l'Égypte. Antiquités. vol. iv, Paris: C. L. F. Panckoucke, 1822, pl. 21.

22有关这一时期巴比伦计算黄道星座升起时间的方法从埃及的亚历山大里亚传入印度的详细讨论参见D. Pingree, “The Recovery of Early Greek Astronomy from India,” Journal for the History of Astronomy, vol. 7, 1976, p. 112。

23 J.P. Allen, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005, p. 9.

24W.M.F. Petrie, et al., Athribis, London: British School of Archaeology in Egypt, 1908, pl. 37.

25黄晖校释.论衡校释(第2卷)[M].北京:中华书局,1990:48.

26王明校释.抱朴子内篇校释(第12卷)[M].北京:中华书局,1980:226.

27中华大藏经(第10册)[M].北京:中华书局,2009:697.

28汤用彤.汉魏两晋南北朝佛教史[M].武汉:武汉大学出版社,2008年第55—57、87.

29 宿白.四川钱树和长江中下游部分器物上的佛像——中国南方发现的早期佛像札记[J].文物,2004(10).

30袁珂校注.山海经校注[M].成都:巴蜀书社,1993:375、407、408.

31安居香山、中村璋八辑.纬书集成[M].石家庄:河北人民出版社,1994:864.

32鲁迅辑.古小说钩沉[M]∥鲁迅全集(第8卷),北京:人民文学出版社,2005:487.

33同[31]:282.

34李昉等编.太平御览(第942卷)[M].北京:中华书局,1960:4186.

35同[33](第758卷):3365.

36同[34] .

37同[34] .

38陈寿.三国志(第47卷)[M].北京:中华书局,1959:1136.

39姚思廉.梁书(第54卷)[M].北京:中华书局,1973:783.

40 杜佑撰,王文锦等点校.通典(第188卷)[M].北京:中华书局,1988:5088.

41 同[38]:789.

42 释慧皎撰,汤用彤校注.高僧传(第1卷)[M].北京:中华书局,1992:14、15.

43参见荣新江.陆路还是海路——佛教传入汉代中国的途径与流行区域研究述评[C]∥北大史学(第9辑),北京:北京大学出版社,2003:300—342.

44王俊主编.马鞍山六朝墓葬发掘与研究[M].北京:科学出版社,2008:彩版四,1.

45安徽省文物考古研究所,马鞍山市文化局.安徽马鞍山东吴朱然墓发掘简报[J].文物,1986(3).

46 王士伦编.浙江出土铜镜[M].北京:文物出版社,2006:图版58.

编者按,本文系2014年度国家社科基金青年项目“考古所见汉代天文材料的整理与研究”(批准号:14CKG016)的阶段性成果之一。原载《考古与文物》2017年第5期,页96-102;引用请据原文。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com