腰饰牌[1]在中国境内及欧亚草原均有出土,多成对使用,其功用相当于腰带的带头,与带扣或带钩一样起束系衣服的作用。腰饰牌可分为不规则形状腰饰牌和长方形腰饰牌两大类,本文研究的主要是长方形腰饰牌[2]。目前,随着学界对欧亚草原早期铁器时代文化研究的不断深入,人们对战国时期中国北方地区文化遗迹与欧亚草原早期铁器时代其他文化遗迹及其相互之间的关系有了比较深入的了解,对草原游牧文化遗物的认识也得到很大提高,学界对匈奴文化概念的认识越来越清晰,不再把中国北方地区春秋战国时期的文化统称为匈奴文化。但是,由于长方形腰饰牌上多装饰动物咬斗纹样,带有比较浓郁的草原风情,过去学界常把它们看作是草原文化的物品,学者们也多把腰饰牌和作为腰带饰物和衣饰的牌饰混杂在一起进行考察,汉地出土的长方形腰饰牌也往往被认为是匈奴牌饰[3]。首次对腰饰牌进行专门研究的学者当推M.A.戴甫列特,其在《西伯利亚透雕腰饰牌》一文中对出自西伯利亚地区的腰饰牌进行分类,并对腰饰牌的年代、分布及用途作了分析研究[4],为我们认识和了解西伯利亚地区的腰饰牌开启了一扇亮窗。潘玲在《矩形动物纹牌饰的相关问题研究》一文中对以长方形腰饰牌为主的牌饰进行了类型、分布地域、纹饰演变与源流以及功能和使用方法的分析,提出了一些新看法[5]。笔者与卢岩曾在《西汉墓葬出土的动物纹腰饰牌》和《匈奴腰饰牌及相关问题研究》中指出西汉时期汉地出土的长方形腰饰牌是对战国晚期中国北方地区出土的长方形腰饰牌的继承,它们与匈奴腰饰牌在装饰纹样、结构设计、制作技法、系结方法、分布地域等方面存在着明显不同,二者属于不同的文化系统[6]。由于当时是对各种形制的腰饰牌进行的综合分析,因此对长方形腰饰牌论述得不够深入,没有把它们与饰贝腰带紧密结合起来进行研究。而且,长方形腰饰牌不仅在欧亚草原有出土,在中国内地也有广泛分布,相对于那些在欧亚草原流行的不规则形状腰饰牌,长方形腰饰牌不仅具有特殊的文化内涵,也是战国晚期至西汉中国与欧亚草原文化交流的良好见证。因此,非常有必要对长方形腰饰牌与饰贝腰带作进一步的分析和研究。最近发表的相关文章仍把汉地出土的长方形腰饰牌当作匈奴文化向中原、南方传播或影响的结果[7]。鉴于此,本文拟尝试着对长方形腰饰牌与饰贝腰带出现的背景、年代、地域差别、发展演变、文化内涵以及其在欧亚大陆的传播等进行分析研究,提些管窥之见。

一、长方形腰饰牌和饰贝腰带的出土分布情况与年代分析

目前已发表的考古发掘资料显示,长方形腰饰牌在中国、蒙古、俄罗斯外贝加尔地区、西伯利亚以及黑海北岸地区都有出土,在中国境内、俄罗斯外贝加尔地区及罗斯托夫(Rostov)地区发现有饰贝腰带(图一)。现把长方形腰饰牌及饰贝腰带的具体出土情况分述如下(详见附表一:长方形腰饰牌与饰贝腰带出土情况表):

长方形腰饰牌在中国境内有比较广泛的分布,在内蒙古自治区、河北省、陕西省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、辽宁省、吉林省、安徽省、江苏省、四川省、重庆市、广西壮族自治区和广东省等省都有出土。内蒙古自治区伊克昭盟杭锦旗阿鲁柴登墓地出土2对金腰饰牌,其中两件完整[8];伊克昭盟准格尔旗西沟畔墓地M2出土1对金腰饰牌[9];伊克昭盟准格尔旗西沟畔墓地M4出土1对铁芯包金腰饰牌[10];翁牛特旗草原地带也发现有长方形腰饰牌,其中解放营子乡泡子村出土2件,头牌子乡敖包山上出土1件[11];察右后旗二兰虎沟古墓群出土1件[12]。河北省易县辛庄头M30出土5件金腰饰牌,其中3件尺寸和纹饰相同,另2件为成对的腰饰牌[13];邯郸2号赵王陵出土了1件金铜合金制成的腰饰牌[14]。陕西省长安县客省庄K140号墓出土1对铜腰饰牌[15];西安三店村“王许”墓出土1对鎏金铜腰饰牌[16]。新疆维吾尔自治区木垒县东城大队出土1件铜腰饰牌[17]。宁夏回族自治区固原三营公社红庄墓地出土1件金腰饰牌[18];同心县倒墩子墓地出土5副饰贝腰带和19件腰饰牌,其中鎏金铜腰饰牌6件、铜腰饰牌10件、骨腰饰牌1件、石腰饰牌2件[19];同心县李家套子墓地出土1件铜腰饰牌[20]。辽宁省西丰县西岔沟墓地出土一些铜或鎏金铜腰饰牌,由于该墓地资料未完全发表,长方形腰饰牌具体数目不详[21];平岗墓地出土1件铜腰饰牌残件[22]。吉林省东辽县石驿乡墓地出土3件铜腰饰牌[23]。安徽省阜阳双古堆汝阴侯墓出土1件鎏金铜腰饰牌[24]。江苏省徐州狮子山楚王陵西面第一耳室出土2副饰贝腰带、2对金腰饰牌和两枚穿针[25];徐州簸箕山M3宛朐侯刘埶墓出土1副饰贝腰带、1对金腰饰牌和1个穿针[26]。四川省成都石羊木椁墓出土1对铜腰饰牌[27]。重庆市巫峡镇秀峰村墓地三号“臣后”墓出土一副饰贝腰带和1对鎏金铜腰饰牌[28]。广西壮族自治区平乐银山岭墓地M94中出土了1件铜腰饰牌[29];河东高寨墓地M4出土1对鎏金铜腰饰牌[30]。广东省广州市北郊福建山墓地M1120、M1121和东郊麻鹰岗墓地M1176各出土1对鎏金铜腰饰牌[31];广州南越王墓墓道H51出土1对鎏金铜腰饰牌,外藏椁H26出土1对鎏金铜腰饰牌,主棺室出土1对鎏金铜腰饰牌,东侧室出土2对铜腰饰牌,该墓还出土有铜框镶嵌玻璃的腰饰牌[32]。

蒙古境内发表的长方形腰饰牌资料非常有限,目前只找到一件采集的长方形铜腰饰牌[33]。

俄罗斯境内的长方形腰饰牌主要出土于外贝加尔地区、图瓦地区、西伯利亚地区和罗斯托夫地区。外贝加尔地区赤塔州达拉苏恩站墓地出土1对铜腰饰牌[34];乌兰乌德附近伊沃尔加墓地出土1副饰贝腰带和3件铜腰饰牌[35];伊沃尔加城址F28出土1件石腰饰牌,灰坑162出土1件石腰饰牌残件,灰坑211Б出土1件骨腰饰牌残件[36];德列斯图伊墓地出土腰饰牌12件,其中包括石腰饰牌1件,铜腰饰牌11件,有3件铜腰饰牌镶嵌于木头底托上[37];沙拉戈尔墓地出土1件残鎏金铜腰饰牌[38]。图瓦地区特列金墓地出土8件腰饰牌[39];西伯利亚地区科索格尔窖藏出土铜腰饰牌12件[40];克麦罗沃州乌丁卡湖附近提苏尔区M5出土1件铜腰饰牌[41];拉兹利夫地区M1出土1件铜腰饰牌,格利什金·洛格1号墓地M5出土1件铜腰饰牌,捷普谢伊7号墓地M25、M39、M59各出土1件铜腰饰牌,新乔尔尼5号墓地M5和M8各出土1件铜腰饰牌,叶尼塞河沿岸不知名古墓出土1件铜腰饰牌[42];西西伯利亚库莱(Kulai)文化遗迹出土1件铜腰饰牌[43],智多罗夫卡(Szidorovka)出土1对嵌宝石金腰饰牌[44];伊尔库茨克州奥西斯克岛墓地出土1件铜腰饰牌[45]。南乌拉尔山区博克罗夫卡(Pokrovka)墓地17号库尔干M1出土一件铜腰饰牌[46];罗斯托夫地区哈普里(Khapry)墓地3号库尔干出土一对嵌宝石金腰饰牌[47];诺维依(Novyi)70号库尔干出土1副饰贝腰带和1件金腰饰牌[48]

随着人们对长方形腰饰牌的研究的展开和认识的逐步加深,以往对某些长方形腰饰牌所作的年代判定需要进行调整,本文下面将就各地出土长方形腰饰牌及饰贝腰带的年代进行简单分析。

首先我们先来分析中国境内出土的长方形腰饰牌和饰贝腰带的年代。阿鲁柴登墓地和西沟畔墓地M2都出土大量的金银器,器物上面常装饰有后肢翻转的动物纹样和有角神兽纹,这些纹样及其表现形式具有战国晚期我国北方地区的流行纹样的特点,不见于稍晚的匈奴文化中。黄盛璋认为西沟畔M2墓主生活的年代应在赵武灵王设立云中郡以后,死时应在公元前234年秦取云中郡以后,秦统一六国前,M2的绝对年代可定在公元前234-前221年[49]。林沄根据西沟畔M2出土的腰饰牌背面的文字,推断西沟畔M2的年代可能晚至秦代[50]。阿鲁柴登墓地出土的腰饰牌上虎爪的造型及表现风格与西沟畔M2几乎完全相同,二者应是同时期的物品。鉴于此,我们把阿鲁柴登墓地和西沟畔M2出土的长方形腰饰牌年代推断为战国晚期至秦。西沟畔M4因出土有匈奴代表性器物陶罐等而被认为是匈奴墓葬,但学者们对于M4的具体年代判断存在较大分歧。原报告《西沟畔汉代匈奴墓地调查记》判断该墓年代为西汉初期;乌恩等同意原报告的年代判断,认为西沟畔汉代墓地的年代断为西汉早期(公元前3世纪末-前2世纪前半叶)是适宜的[51];潘玲认为该墓年代为东汉时期,甚至有可能晚到东汉中晚期[52]。笔者前此也曾认为M4为西汉早期墓葬[53],经过对M4出土器物及埋葬习俗的重新考察,认为该墓年代不会晚于东汉早期,较有可能属于西汉晚期至东汉早期。翁牛特旗草原地带出土的长方形腰饰牌为匈奴腰饰牌,其年代可推断为公元前2世纪至公元1世纪[54]。二兰虎沟墓地出土有带铭日光镜、四乳镜及长宜子孙镜,墓地年代可推断为西汉中晚期至东汉晚期。该墓地出土的长方形腰饰牌年代可推断为公元前1世纪-公元2世纪。易县辛庄头M30是随葬有“七鼎六簋”仿铜陶礼器的大型墓,根据其中出土的陶礼器、铅戈、铅剑等,原报告认为该墓年代应为战国晚期。2号赵王陵尚未发掘,我们仍可以对其年代作相应的分析。赵国的最后一位王赵王迁被秦王流放至房陵,并死在那里。因此埋葬在邯郸的最后一位赵王当是悼襄王,其在位时间为公元前244-前235年。虽然我们目前尚不能判定2号赵王陵墓主是哪一位赵王,即便是埋葬的悼襄王,其中出土的长方形腰饰牌年代不应晚于公元前235年。根据长方形腰饰牌在中国北方地区出现的年代综合判断,2号赵王陵出土的腰饰牌年代可推断为公元前3世纪中期。客省庄M140出土的长方形腰饰牌和透雕铜环都是匈奴特色物品,且该墓所在的客省庄附近有上林苑遗址,该地未发现有武帝以后的西汉墓葬,M140出土腰饰牌的年代应在武帝以前,属西汉早期。三店村“王许”墓的年代原报告推断为不晚于西汉宣帝以后,该墓出土的腰饰牌的年代可推断为西汉中期至晚期偏早阶段。新疆木垒县东城出土的双马咬斗纹透雕腰饰牌是匈奴代表性腰饰牌,其年代可推断为公元前2世纪-公元1世纪。三营红庄墓地出土的腰饰牌上的有角蹄足神兽嘴部明显为马嘴,神兽纹样造型介于战国晚期流行的钩喙有角蹄足神兽与西汉时期流行的有角马身神兽之间,因此我们认为红庄墓地出土的腰饰牌年代可推断为战国晚期至秦。倒墩子墓地为匈奴墓地,其中出土有大量的五铢钱,根据五铢钱形制可把该墓地的年代推断为西汉中晚期,墓地主体年代应为西汉中期,倒墩子墓地出土的长方形腰饰牌年代可推断为即公元前2世纪晚期-前1世纪。李家套子墓地也为匈奴墓地,因其中出土货泉,墓地年代可被推断为公元1世纪初。西岔沟墓地出土有变形蟠螭纹镜、草叶纹镜、星云纹镜、日光镜、四禽四螭纹镜、半两钱币和五铢钱币。铜镜均是西汉初期到中期的,五铢钱不见西汉宣帝以后的,原报告认为墓地的基本时代相当于武帝到昭帝时期,上限在武帝之前,下限有可能到宣帝初期,西岔沟墓地所属人群在该地生活的全盛时代为文景到武昭时期,活动的主要时代在武帝时期[55]。又由于长方形腰饰牌多是作为实用物品随葬的,因此我们认为西岔沟墓地出土的长方形腰饰牌年代可推断为西汉早中期。平岗墓地出土的透雕车马人物纹长方形腰饰牌也见于翁牛特旗草原地带,属于匈奴腰饰牌,年代可推断为公元前2世纪至公元1世纪。石驿乡墓地出土的透雕双人摔跤纹腰饰牌与长安客省庄M140出土的腰饰牌形制和纹样基本相同,属于匈奴腰饰牌,年代可推断为公元前2至1前世纪。双古堆汝阴侯墓出土的漆器和铜器上有纪年铭文,墓主被推断为死于汉文帝十五年(公元前165年)的夏侯灶。该墓出土的腰饰牌年代应在公元前165年以前,属西汉初期。狮子山楚王陵为大型崖洞墓,根据该墓出土器物特征、墓葬结构、以及对已发现的徐州楚王陵墓的分析研究,墓主被认为是刘郢(客)(公元前178-前175年)或刘戊(公元前174-前154年),该墓出土的饰贝腰带的年代可推断为西汉早期。簸箕山M3出土有1枚龟钮金印,印文为“宛朐侯埶”,墓主被认定为宛朐侯刘埶。刘埶为第一代刘姓楚王刘交的儿子,曾参与“七国之乱”,其死亡年代当距汉景帝三年(公元前154年)不远。该墓出土饰贝腰带的年代亦为西汉早期。南越王墓墓主被推断为第二代南越王赵昩,大约死于公元前122年左右。南越国是原秦朝官吏赵佗在秦灭亡后建立的割据政权,考虑到该墓随葬物品中玉器等不少具有战国晚期风格特点,其中随葬的长方形腰饰牌也非常可能是延续秦以来的习俗。因此,我们把该墓出土长方形腰饰牌的年代推断为西汉早中期。其他出土长方形腰饰牌或饰贝腰带的西汉墓葬的年代均遵从原报告的推断:广西平乐银山岭墓地M94出土的腰饰牌年代为西汉晚期,成都石羊木椁墓、重庆秀峰村墓地、广西河东高寨墓地M4、广州北郊福建山墓地M1120和M1121、广州东郊麻鹰岗墓地M1176的年代均为西汉早期,这些墓葬出土的腰饰牌及饰贝腰带的年代也应为西汉早期。

蒙古境内发现的一件长方形透雕腰饰牌具有匈奴腰饰牌的典型特征,其年代可推断为公元前2世纪-公元1世纪。

俄罗斯境内的长方形腰饰牌和饰贝腰带主要出土于外贝加尔地区和南西伯利亚地区,西西伯利亚和罗斯托夫地区有少数发现。外贝加尔地区伊沃尔加古城出土有凤鸟四叶纹镜、云雷纹地连弧纹镜、草叶纹镜和星云纹镜,凤鸟四叶纹镜和云雷纹地连弧纹镜是战国晚期流行的铜镜,草叶纹镜和星云纹镜的年代为西汉早期至中期,古城的年代可推断为战国末至西汉时期,这里出土的腰饰牌年代可推断为公元前3世纪末-前1世纪。伊沃尔加墓地的年代略晚于伊沃尔加古城的年代,被推断为公元前2-前1世纪[56],该墓地出土的腰饰牌与饰贝腰带的年代可推断为公元前2-前1世纪。特列金墓地特列金墓地出土有星云纹铜镜残片,星云纹镜约出现于西汉武帝时期,流行于昭宣时期,年代约为公元前2世纪晚期至前1世纪。放射性碳同位素测年结果显示,特列金墓地的年代约为公元前1世纪[57]。西西伯利亚智多罗夫卡墓地出土的黄金嵌宝石腰饰牌的年代被推断为公元前3-前2世纪[58],由于这对龙虎相斗纹腰饰牌在西西伯利亚属孤例,其纹样与伊沃尔加墓地出土的腰饰牌一样,相同纹样的传世腰饰牌也多出自中国北方地区,因此智多罗夫卡墓地出土的腰饰牌很可能是受来自东方匈奴帝国的腰饰牌的影响,其年代当不早于伊沃尔加墓地出土的腰饰牌,其年代推断为公元前2世纪比较合适。库莱文化墓地出土的长方形腰饰牌与宁夏倒墩子匈奴墓地出土的腰饰牌纹样和造型几乎相同,其年代应与倒墩子墓地出土的腰饰牌一致,可推断为公元前2世纪晚期-前1世纪。博克罗夫卡墓地17号库尔干M1出土的长方形腰饰牌的造型及装饰纹样与徐州狮子山楚王陵及西安三店村“王许”墓出土的腰饰牌基本相同,结合该墓出土的其他物品,可把其年代推断为约公元前1世纪至公元1世纪。罗斯托夫地区诺维依墓地70号库尔干出土的饰贝腰带的年代被推断为公元前1-公元1世纪[59],哈普里墓地的年代被推断为公元1世纪[60]。外贝加尔地区和南西伯利亚地区出土的其他腰饰牌均为匈奴腰饰牌,其年代推断遵从M.A.戴甫列特的分析结果,即公元前2世纪-公元1世纪[61]。

从前文所列长方形腰饰牌的出土分布情况及对腰饰牌的年代分析可以看出,长方形腰饰牌集中分布的地域主要在中国境内、俄罗斯外贝加尔和南伯利亚地区,饰贝腰带主要集中分布于中国北方地区和内地。中国北方地区的长方形腰饰牌年代可早至战国晚期(约公元前3世纪),中国内地的长方形腰饰牌主要盛行于西汉早期(公元前3世纪末-前2世纪中),西汉中期开始衰落,至西汉晚期逐渐消亡。俄罗斯外贝加尔和南西伯利亚地区的长方形腰饰牌的年代约为公元前3世纪末-公元1世纪,其流行年代约在公元前2-前1世纪[62]。就目前的考古出土资料看,长方形腰饰牌最早出现的地区应在中国北方地区。长方形腰饰牌盛行时,中国内地正值西汉王朝时期,俄罗斯外贝加尔和南西伯利亚地区为匈奴帝国控制区。

由附表一所列有关饰贝腰带的资料显示,饰贝腰带流行的年代主要在公元前2-前1世纪,公元1世纪少见饰贝腰带。由此可见,饰贝腰带的发展情况与长方形腰饰牌的盛衰大体同步。

二、长方形腰饰牌与饰贝腰带的类型及地域差异

由附表一可以看出,长方形腰饰牌的质地主要为金、(鎏金)铜、石、骨几种。其中石质和骨质腰饰牌数量较少,多为素面,主要发现于匈奴帝国领域内,与金和铜腰饰牌相比,石和骨质地的腰饰牌可为我们提供的研究信息比较少,鉴于此,本文不把它们作为主要研究对象,而把金和铜腰饰牌和饰贝腰带作为研究重点。

长方形腰饰牌在结构、固定方法、制作技法、装饰纹样等方面都存在着明显的不同。根据腰饰牌北面有无固定用钮,可将它们分为A、B两型。

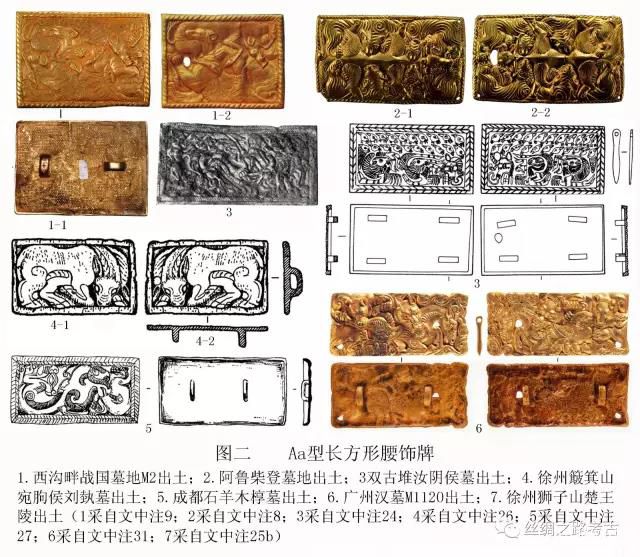

A型腰饰牌背面通常有1-4个固定用钮。成对的腰饰牌中有的两件均无系穿用孔,有的其中一件一端有系穿用孔,有的每件一端有一系穿用孔。它们是通过固定用钮将腰饰牌固定在腰带上。根据腰饰牌制作技法的不同,A型腰饰牌又可分为Aa和Ab两个亚型。Aa型腰饰牌均为浮雕腰饰牌,出土数量较多,中国宁夏、陕西、内蒙古、辽宁、河北、安徽、江苏、重庆、四川、广西以及广东都有发现(参见附表一)。另外,在西西伯利亚智多罗夫卡出土的1对二虎一龙咬斗纹浮雕嵌宝石金腰饰牌和罗斯托夫地区哈普里3号库尔干出土的1对二龙与两格里芬咬斗纹浮雕嵌宝石金腰饰牌也应属于Aa型腰饰牌。Aa型腰饰牌多成对出土,成对出土的腰饰牌的造型、尺寸和装饰纹样往往相似或相同。绝大多数的Aa型腰饰牌有绳索纹边框,个别腰饰牌素框或无框。腰饰牌上浅浮雕有角神兽纹[63]、虎噬羊纹、双兽噬有角马身神兽纹、山林风景纹、牛纹等,动物后肢通常朝上翻转,身体上常装饰螺旋纹(图二)。这些纹样造型夸张,充满虚幻色彩。Ab型腰饰牌为透雕腰饰牌,出土数量较少,目前仅见南越王墓和2号赵王陵,均为透雕腰饰牌。南越王墓出土的腰饰牌为绳索纹边框内透雕一龙二龟相斗纹(图三:1)。2号赵王陵出土的腰饰牌为饰有云纹的边框内透雕相对二龙纹(图三:2)。

B型腰饰牌背面没有固定用钮,均透雕。主要分布于中国北方地区、蒙古、俄罗斯外贝加尔和南西伯利亚地区(即匈奴帝国领域内)。绝大多数腰饰牌带有边框,除个别素框外,多数边框上有水滴形或长方形凹陷装饰。框内常透雕几何纹、蛇纹、双马咬斗纹、相对双牛纹、相背双羊/鹿纹、猫科动物撕咬蹄足动物纹、车马人物纹、摔跤人物纹、双龙纹、龙虎咬斗纹等(图四)。成对腰饰牌的其中一件一端中部有一凸起的小扣舌,它们通常是通过细皮条固定在腰带上。与A型腰饰牌多装饰神兽纹样截然不同,B型腰饰牌的装饰纹样以草原上生活的各种动物为主,写实性较强,神兽纹样较少,多为狼头龙纹。

在倒墩子墓地出土有1件透雕背向双羚羊纹的铜腰饰牌和1对透雕一龙二龟相斗纹的鎏金铜腰饰牌,这3件腰饰牌均带有绳索纹边框,但腰饰牌背面无固定用钮。它们兼具A型腰饰牌和B型腰饰牌的特点,应当是A型和B型腰饰牌的混合物。沙拉格尔墓地出土的一件鎏金铜腰饰牌残件,其带长方形凹陷装饰边框内透雕龙纹,具有B型腰饰牌的特征,但是其背面有一固定用钮,具有A型腰饰牌的特点,该腰饰牌也应是A型和B型腰饰牌的混合物。

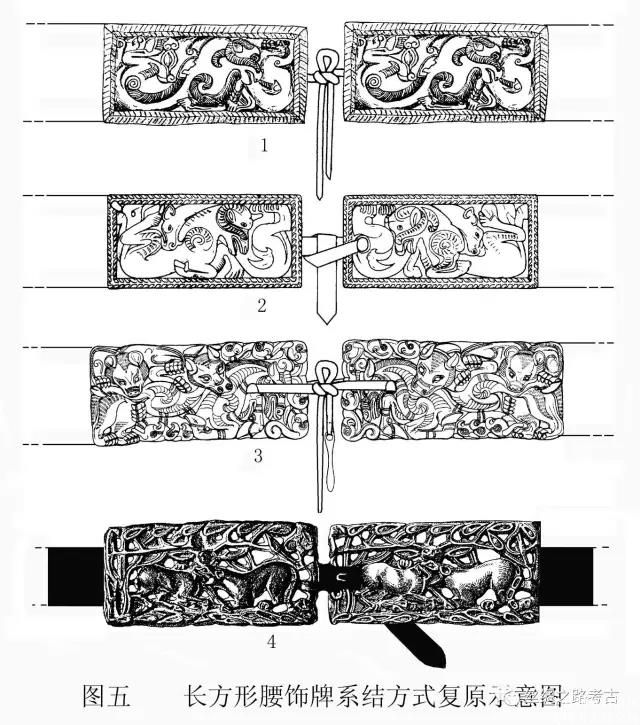

A型和B型长方形腰饰牌不仅在制作技法、背部结构、装饰纹样等方面等都存在着明显不同,它们的系结方式也不一样。A型腰饰牌中无穿孔的成对腰饰牌可能是通过腰带两端延伸出的细带进行系结的(图五:1);其中一件有穿孔的成对腰饰牌可能是通过腰带一端延伸出的细带经过腰饰牌上的穿孔进行绕系的(图五:2);两件都带穿孔的成对腰饰牌当是通过细带穿过两孔后相系结的,附有穿针的腰饰牌是通过穿针导引的细带穿过两孔后进行系结的(图五:3)。B型腰饰牌中成对腰饰牌可能是由安装不带扣舌的腰饰牌的皮带一端经由另一枚腰饰牌的扣舌固定后,再插入腰饰牌的穿孔内进行系结的(图五:4)。此外,A型和B型腰饰牌在地域分布上也存在着明显的差异。A型腰饰牌主要分布于中国北方地区及内地,B型腰饰牌主要分布于中国北方地区、蒙古、俄罗斯外贝加尔和南西伯利亚地区。A型腰饰牌与B型腰饰牌在中国北方地区交汇,兼具二者特征的混合型腰饰牌也只出现在中国北方地区的匈奴墓葬(如倒墩子墓地)或受匈奴文化影响的墓葬(如西岔沟墓地)中。而B型腰饰牌流行的中国北方地区、蒙古、俄罗斯外贝加尔和南西伯利亚地区在当时正是匈奴帝国的领域。外贝加尔地区出土长方形腰饰牌的伊沃尔加古城和墓地、德列斯图伊墓地等均为匈奴墓地,位于匈奴帝国的次中心区和中心区;出土长方形腰饰牌的南西伯利地区、中国新疆和东北部地区属于匈奴帝国领域的边缘区域[64]。很明显,B型腰饰牌为匈奴腰饰牌。

参考附表一的内容,结合以上分析,可以看出匈奴透雕长方形腰饰牌出现的年代晚于中国境内出土的A型腰饰牌,且二者区别明显。A型腰饰牌在中国境内出现的时间为战国晚期,早于匈奴帝国形成的时间。至西汉早期A型长方形腰饰牌在中国内地盛行的时候,B型长方形腰饰牌开始在匈奴帝国领域内出现和流行,毫无疑问,A型长方形腰饰牌早于B型匈奴长方形腰饰牌。由此可以断定,中国境内出土的A型腰饰牌不是匈奴腰饰牌,也不是受匈奴文化影响的结果。笔者曾在拙文《匈奴腰饰牌及相关问题研究》中指出匈奴腰饰牌有长方形和不规则形状腰饰牌两大类,不规则形状腰饰牌有马蹄形、“P”字形、横“B”字形等多种形制。匈奴不规则形状腰饰牌是在欧亚草原早期铁器时代不规则形状带扣和腰饰牌的基础上发展而来的,是对草原文化传统的继承。匈奴长方形腰饰牌以带水滴形或长方形凹陷装饰的边框中透雕动物纹样为特色(即本文的B型长方形腰饰牌),它们是在匈奴时代突然盛行起来的[65],并非欧亚草原文化的传统物品。既然A型长方形腰饰牌出现的年代远早于B型长方形腰饰牌,且B型长方形腰饰牌在匈奴帝国出现的时正是A型长方形腰饰牌在汉地盛行的时候,考虑到匈奴与西汉帝国之间的特殊关系,汉文帝还曾以安装有A型长方形腰饰牌的“黄金饰贝带”赠送匈奴冒顿单于[66],我们有理由认为B型长方形腰饰牌是在A型长方形腰饰牌的影响启发下产生的。

饰贝腰带因在腰带上缀饰成排的海贝或石贝等而得名。目前的考古出土资料看,饰贝腰带上缀饰的贝分单排、双排、三排三种形式。根据饰贝腰带的腰带材质的不同,可将其分为A、B两型。A型饰贝腰带在丝织物制成的腰带上缀饰海贝,两端安装长方形金、鎏金铜或铜腰饰牌(图六:1、2)。目前,A型饰贝腰带只发现于中国内地西汉时期的墓葬里,如狮子山楚王墓、簸箕山宛朐侯刘埶墓和秀峰村“臣后”墓。此外,江苏省徐州北洞山楚王墓墓道壁龛内出土的彩绘仪卫陶俑腰间系有饰单排海贝的腰带,腰带两端安装带绳索纹边框的长方形腰饰牌[67](图六:3),陕西省西汉景帝阳陵第20号陪葬坑出土的彩绘陶俑腰间系有饰双排海贝的腰带[68](图六:4)。B型饰贝腰带为在皮带上缀饰海贝,一端或两端安装金、铜或石腰饰牌,腰饰牌既有长方形的,也有不规则形状的。B型饰贝腰带目前主要发现于中国北方和外贝加尔的匈奴墓葬里,公元前1世纪-公元1世纪的萨尔马泰墓葬里也有出土,如罗斯托夫地区诺维依70号库尔干出土的皮质饰贝腰带上缀饰有排列整齐的双排海贝(图七)。

A型与B型饰贝腰带之间是什么样的关系呢?众所周知,欧亚草原长期以来流行用各种贵种物品装饰腰带的传统。但是匈奴以前欧亚草原上尚未发现以成排有序分布的海贝装饰腰带的例子,饰贝腰带当不是欧亚草原文化的传统。欧亚草原出土的B型饰贝腰带应该是一种受外来文化影响的物品。在A型饰贝腰带与B型饰贝腰带除了腰带材质的不同之外,有着惊人的相似性;而且,中国早至战国晚期的文献就已记载有饰贝腰带,到西汉早期A型饰贝腰带就已在西汉帝国内流行。目前,中国境内出土的A型饰贝腰带的年代早于欧亚草原发现的B型饰贝腰带,我们认为欧亚草原出土的B型饰贝腰带应是在东西文化交流过程中受A型饰贝腰带影响的结果。

[1] 目前学界对腰饰牌的命名比较混乱,多数学者把作为腰带带头使用的腰饰牌与作为腰带饰件的带饰和作为衣饰的牌饰通称为牌饰或者饰牌。很明显,作为腰带带头使用的腰饰牌与作为腰带饰物及人体装饰品的普通牌饰有本质的区别,我们在分析研究不应把它们混为一团。本文把作为腰带带头使用的饰牌称作“腰饰牌”,沿用了陈弘法先生译M.A.戴甫列特文《西伯利亚腰饰牌》中的命名。

[2] 由于20世纪初作为鄂尔多斯青铜器组成部分的腰饰牌受到欧美收藏机构和私人收藏者的青睐,出现了不少的赝品。因此,本文研究所使用的长方形腰饰牌均为经过考古发掘的出土品,对于那些没有明确出土地点的传世品,本文尽量避免使用。

[3] a. 田广金:《近年来内蒙古地区的匈奴考古》,《考古学报》1983年第1期,第7-24页;

b. 乌恩:《中国北方青铜透雕带饰》,《考古学报》1983年第1期,第25-36页。

c. 薄建新:《匈奴金属雕铸品初步研究》,《内蒙古社会科学》1987年第4期,第61-66页;

d. 郑绍宗:《中国北方动物饰牌研究》,《文物春秋》1991年第4期,第1-32页;

e. 黄展岳:《关于两广出土北方动物纹牌饰问题》,《考古与文物》1996年第2期,第55-60页;

f. 乔梁:《中国北方动物饰牌研究》,《边疆考古研究》(第1辑),科学出版社,2002年,第13-32页;

g. 乔梁:《中原、南方所见匈奴文化的影响》,《东方考古》第1辑,科学出版社,2006年,第276-288页;

H. 乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化比较研究——青铜时代至早期匈奴时期》,科学出版社,2008年,第308-312、331-343页;

[4] Дэвлет М.А., Сибирские поясные пластины(《西伯利亚透雕腰饰牌》). Археология СССР, Москва, 1980.

[5] 潘玲:《矩形动物纹牌饰的相关问题研究》,《伊沃尔加城址和墓地及相关匈奴考古问题研究》,科学出版社,2007年,第161-194页。

[6] a. 卢岩、单月英:《西汉墓葬出土的动物纹腰饰牌》,《考古与文物》2007年第4期,第45-55页;

b. 单月英、卢岩:《匈奴腰饰牌及相关问题研究》,《故宫博物院院刊》2008年第2期,第130-158页。

[7] 乔梁:《匈奴、鲜卑的金属饰牌》,《俞伟超先生纪念文集》(学术卷),文物出版社,2009年,第386-401页。

[8] 田广金、郭素新:《内蒙古阿鲁柴登发现的匈奴遗物》,《考古》1980年第4期,第333-338、364、368页;另见《阿鲁柴登发现的金银器》,《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年,第342-350页。

[9] 伊克昭盟文物工作站、内蒙古文物工作队:《西沟畔匈奴墓》,《文物》1980年第7期,第1-10页;另见《西沟畔战国墓》,《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年,第351-365页。

[10] 伊克昭盟文物工作站、内蒙古文物工作队:《西沟畔汉代匈奴墓地调查记》,《内蒙古文物考古创刊号》,1980年,第15-27页;另见《西沟畔汉代匈奴墓地》,《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年,第375-393页。

[11] 庞昊:《翁牛特旗发现两汉铜牌饰》,《文物》1998年第7期,第42-43、78页。

[12] 郑隆、李逸友:《察右后旗二兰虎沟的古墓群》,《内蒙古文物资料选辑》,内蒙古人民出版社,1964年,第99-101页。

[13] 河北省文物研究所:《燕下都》(上、下册),文物出版社,1996年。

[14] 王兴等编著:《千年风雨赵王陵》,文物出版社,2006年,第45-46页。

[15] 中国科学院考古研究所:《沣西发掘报告》,文物出版社,1963年,第138-140页。

[16] 朱捷元、李域铮:《西安东郊三店村西汉墓》,《考古与文物》1983年第2期,第22-25页。

[17] 王炳华:《新疆东部发现的几批铜器》,《考古》1986年第10期,第887-890页。

[18] 钟侃、韩孔乐:《宁夏南部春秋战国时期的青铜文化》,《中国考古学会第四次年会论文集》,文物出版社,1985年,第203-213页。

[19] a. 宁夏回族自治区博物馆、同心县文管所、中国社会科学院考古研究所宁夏考古组:《宁夏同心县倒墩子汉代匈奴墓地发掘简报》,《考古》1987年第1期,第33-37页。

b. 宁夏文物考古研究所、中国社会科学院考古所宁夏考古组、同心县文物管理所:《宁夏同心倒墩子匈奴墓地》,《考古学报》1988年第3期,第333—355页。

[20] 宁夏文物考古研究所、同心县文管所:《宁夏同心县李家套子匈奴墓清理简报》,《考古与文物》1988年第3期,第17—20页。

[21] a孙守道:《西岔沟古墓群被掘事件的教训》,《文物参考资料》1957年1期,第53-56页。

b孙守道:《“匈奴西岔沟文化”古墓群的发现》,《文物》1960年第8、9期合刊,第25—35页。

[22] 徐秉琨、孙守道主编:《东北文化·白山黑水中的农牧文明》第127页图版146和第129页图版149,上海远东出版社,商务印书馆(香港),1998年。

[23] a. 东辽县石驿乡文化站:《东辽县石驿乡汉代透雕铜牌》,《中国考古学年鉴·1986》,文物出版社,1988年,第105页。

b. 刘升雁:《东辽县石驿乡公社古代墓群出土文物》,《博物馆研究》1983年第3期,第84-88页。

[24] 安徽省文物工作队、阜阳地区博物馆、阜阳县文化馆:《阜阳双古堆西汉汝阴侯墓发掘简报》,《文物》1978年第8期,第12-31页。

[25] a狮子山王陵考古发掘队:《徐州狮子山西汉楚王陵发掘简报》,《文物》1998年第8期,第4-33页。

b中国国家博物馆、徐州博物馆编:《大汉楚王——徐州西汉楚王陵墓文物辑萃》,中国社会科学出版社,2005年,第246-251页。

[26] 徐州博物馆:《徐州西汉宛朐侯刘埶墓》,《文物》1997年2期,第4-21页。

[27] 四川省文物管理委员会胡昌钰:《成都石羊西汉木椁墓》,《考古与文物》1983年第2期,第26-27页。

[28] 四川省文物考古研究所、巫山县文物管理所、重庆市文化局三峡文物保护工作领导小组:《重庆巫山县巫峡镇秀峰村墓地发掘简报》,《考古》2004年第10期,第47-61页。

[29] 广西壮族自治区文物工作队:《平乐银山岭汉墓》,《考古学报》1978年第4期,第467-495页。

[30] 广西壮族自治区文物工作队、贺县文化局:《广西贺县河东高寨西汉墓》,《文物资料丛刊》(4),文物出版社,1983年,第29-45页。

[31] 广州市文物管理委员会、广州市博物馆:《广州汉墓》(上、下),文物出版社,1981年。

[32] 广州市文物管理委员会、中国社会科学院考古研究所、广东省博物馆:《西汉南越王墓》(上、下),文物出版社,1991年。

[33] Волков В.В., Бронзовый и ранний железный век северной Монголии(《蒙古北部的青铜与早期铁器时代》). Улаанбатар, 1967.

[34] Ассев И.В., Гуннские предметы в курыканских погребениях- сведетелъство етнокулътурных связей(《库里干斯克墓葬的匈奴器物——民族文化联系的证据》)// Проблеты археолопии, этногорафии, антроплогии сибири и сопределъных территорий. Том VI. Новосибирск, 2000, с.211-216.

[35] Давыдова A.B., Иволгинский археологический комплекс(Том 2, Иволгинский могильник)(《伊沃尔加墓地》). Санкт-Петербург, 1996.

[36] Давыдова A.B., Иволгинский археологический комплекс(Том 1, Иволгинский Городище)(《伊沃尔加古城》). Санкт-Петербург, 1995.

[37] a. Миняев С.С., Дырестуйский могильник(《德列斯图伊墓地》). Санкт-Петербург, 1998.

b. Коновалов П.Б., Хунну в Забайкалье(《外贝加尔的匈奴》). Улан-Удэ, 1976. pp. 136, 242.

c. Дэвлет М.А., Сибирские поясные пластины(《西伯利亚透雕腰饰牌》). Археология СССР, Москва, 1980.

[38] a. Дэвлет М.А., Сибирские поясные пластины(《西伯利亚透雕腰饰牌》). Археология СССР, Москва, 1980.

b. 科诺瓦洛夫 著,陈弘法 译:《关于若干匈奴青铜器搜集品》(《苏联考古学》,1980年第四期),《文物考古参考资料》,1983年4期,第20-24页。

[39] Pavel M . Leus, New Finds from the Xiongnu Period in Central Tuva. Preliminary Communication// Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppes Empire in Inner Asia, vfgarch.press uni-bonn, 2011, pp.515-536.

[40] a. Дэвлет М.А., Сибирские поясные пластины(《西伯利亚透雕腰饰牌》). Археология СССР, Москва, 1980.

b. Нащекин Н.В., Косогольский клад(《科索格尔窖藏》)// Археологические открытия 1966 годаб. Москва 1967. с. 163-165.

[41] a. Бобров В.В., О бронзовой поясной пластине из Тагарского кургана(《关于塔加尔文化的铜腰饰牌》). Советская археология, No.1, 1979.c. 254-256.

b. Дэвлет М.А., Сибирские поясные пластины(《西伯利亚透雕腰饰牌》). Археология СССР, Москва, 1980.

[42] Дэвлет М.А., Сибирские поясные пластины(《西伯利亚透雕腰饰牌》). Археология СССР, Москва, 1980.

[43] Emma C. Bunker, Trudy S. Kawami, Katheryn M. Linduff and Wu En, ANCIENT BRONZES OF THE EASTERN EURASIAN STEPPES from the Arthur M. Sackler Collections, The Arthur M. Sackler Foundation, 1997, p95.

[44] Emma C. Bunker, James C.Y. Watt, Zhixin Sun, Nomadic Art of the Eastern Eurasian Steppes: The Eugene V. Thaw and Other New York Collections, The Metropolitan Museum of Art, 2002, p31.

[45] Смотрова В.И., Погребение с ажурными прастинами на острове осинском(《奥西斯克岛透雕腰饰牌墓葬》)// Палеоэтнологические исследованния на юге средней сибири. Издательство иркутского иниверситета, 1991, с.136-143.

[46] Ursula Brosseder, Belt Plaques as an Indicator of East-West Relations in the Eurasian Steppe at the Turn of the Millennia // Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppes Empire in Inner Asia, vfgarch.press uni-bonn, 2011, pp.349-424, Fig.5.

[47] 《南ロシア騎馬民族の遺宝展》,朝日新聞社,1991年,第95页。

[48] L’OR DES SARMATES: Nomades des steppes dans l’Antiquité, ABBAYE DE DAOULUS,1995.

[49] 黄盛璋:《新出战国金银器铭文研究(三题)》,《古文字研究》(第十二辑),中华书局,1985年,第三四八页。

[50] 林沄:《关于中国的对匈奴族源的考古学研究》,《内蒙古文物考古》1993年第1、2期,第127-141页。

[51] 乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化比较研究——青铜时代至早期匈奴时期》,科学出版社,2008年,第294页。

[52] a. 潘玲:《伊沃尔加城址和墓地及相关匈奴考古问题研究》,科学出版社,2007年,第142页。

b. 马健:《匈奴葬仪的考古学探索——兼论欧亚草原东部文化交流》,北京大学2009年博士学位论文,第205页。

[53] 单月英:《匈奴墓葬研究》,《考古学报》2009年第1期,第42页。

[54] 单月英、卢岩:《匈奴腰饰牌及相关问题研究》,《故宫博物院院刊》2008年第2期,第130-158页。

[55] 孙守道:《“匈奴西岔沟文化”古墓群的发现》,《文物》1960年第8、9期,第28页。

[56] a. Давыдова A.B., Иволгинский археологический комплекс(Том 2, Иволгинский могильник)(《伊沃尔加墓地》). Санкт-Петербург, 1996.

b. 潘玲:《伊沃尔加城址和墓地及相关匈奴考古问题研究》,科学出版社,2007年。

c. 单月英:《匈奴墓葬研究》,《考古学报》2009年第1期,第41页。

[57] Pavel M . Leus, New Finds from the Xiongnu Period in Central Tuva. Preliminary Communication// Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppes Empire in Inner Asia, vfgarch.press uni-bonn, 2011, pp.515-536.

[58] Emma C. Bunker, James C.Y. Watt, Zhixin Sun, Nomadic Art of the Eastern Eurasian Steppes: The Eugene V. Thaw and Other New York Collections, The Metropolitan Museum of Art, 2002, p31.

[59] L’OR DES SARMATES: Nomades des steppes dans l’Antiquité, ABBAYE DE DAOULUS,1995.

[60] 《南ロシア騎馬民族の遺宝展》,朝日新聞社,1991年,第95页。

[61] Дэвлет М.А., Сибирские поясные пластины(《西伯利亚透雕腰饰牌》). Археология СССР, Москва, 1980.

[62]Дэвлет М.А., Сибирские поясные пластины(《西伯利亚透雕腰饰牌》). Археология СССР, Москва, 1980, c.16.

[63] “有角神兽”一词借鉴自《欧亚草原有角神兽牌饰研究》一文的命名(林沄:《欧亚草原有角神兽牌饰研究》,《西域研究》2009年第3期,第34-44页)。本文中有角神兽纹包括虎/狼身神兽纹、钩喙蹄足神兽纹和马身神兽纹三种纹样。除了上述神兽纹样外,为了便于分析,笔者把装饰在长方形腰饰牌上的后肢朝上翻转、动物肩部和臀部装饰螺旋纹的动物纹样称作神兽纹样。

[64] 单月英:《匈奴帝国扩张的考古学文化分析》,《未明亚太论丛》第三辑,中国世纪出版集团有限公司,中国社科文献出版社,2010年,第1-27页。

[65] 单月英、卢岩:《匈奴腰饰牌及相关问题研究》,《故宫博物院院刊》2008年第2期,第130-158页。

[66] 《汉书》卷九十四上之《匈奴列传》第六十四上:孝文帝前六年(公元前174年),遗匈奴书曰:“皇帝敬问匈奴大单于无恙……使者言单于自将并国有功,甚苦兵事。服绣祫绮衣、长襦、锦袍各一,比疏一,黄金饰具带一,黄金犀毗一,绣十匹,锦二十匹,赤绨、绿缯各四十,使中大夫意、谒者肩遗单于。”中华书局,2002年,第3758页。其中提到的“黄金饰具带”应是“黄金饰贝带”的误写。

[67] 徐州博物馆、南京大学历史系考古专业:《徐州北洞山西汉楚王墓》,文物出版社,2003年。

[68] 陕西省考古研究所汉陵考古队:《汉景帝阳陵南区丛葬坑发掘第二号简报》,《文物》1994年第6期,第4-23、30页。

(未完待续)

编者按:单月英《中国及欧亚草原出土的长方形腰饰牌与饰贝腰带研究》,原载肖小勇主编《交流与互动:民族考古与文物研究》,北京中央民族大学出版社,2013年11月,页140—181。引用请据原文。

文稿审核|沈睿文

排版编辑|马强 钱雨琨

出品单位|宁夏文物考古研究所,

本公众号由宁夏文物考古研究所

运营。

投稿邮箱|feiwen2@163.com

欢迎转发到您的朋友圈。公众号如需转载,请联系srw2872。