公元前8~3世纪的萨彦-阿尔泰

早期铁器时代欧亚东部草原文化交流

Sayan-Altai in the 8th-3rd centuries B.C.

the interaction between southern Siberia and northwestChinain the Early Iron Age

马 健 (西北大学文化遗产学院)

第三章 萨彦-阿尔泰考古学文化中的外来因素

巴泽雷克墓地遗物中包含的波斯、希腊、中国文化因素一直是学界讨论的热点。结合近年来的新资料,我们在归纳前人研究的基础之上对这些文化因素进行重新梳理。

第一节 欧亚草原其它地区文化因素

早期铁器时代的欧亚草原民族之间有着广泛的文化交流。一般来言从人种和考古学文化上可以将这一时期欧亚草原分为东西两个大区,西区是以印欧人种为主多支文化,最靠东的是塔加尔文化,东区以蒙古高原和外贝加尔地区流行的石板墓文化为典型,以蒙古人种为主。塔加尔文化(公元前7—1世纪)位于萨彦-阿尔泰地区东北部的米努辛斯克盆地,该文化是卡拉苏克文化的直接继承者。[1] 墓葬地表多有金字塔形的高大坟冢,坟冢外侧有用竖直的石板围成的长方形石围,石围四角的石板高大。坟冢下有多个浅的墓坑,葬具分木椁和石室两种,流行多人同椁合葬或同冢异穴合葬,墓主人仰身直肢,头向西南。总体上看其墓葬形制和葬式与萨彦阿-阿尔泰地区差异很大,但是萨彦地区在公元前5世纪以后木椁墓中出现的多人合葬习俗很可能是受到塔加尔文化的影响。从随葬品来看,塔加尔文化中的马具、管銎鹤嘴锄、蝴蝶翼短剑、边缘卷起的铜镜、身体蜷曲的雪豹饰牌等样式可能来自于萨彦地区;而马具饰扣上卷叶动物纹则来自阿尔泰地区(图七,5-10,12,14-17)。同时塔加尔的器物造型也被萨彦地区借鉴,如对鹰首短剑、平底大口瓮等(图七,10,13)。

萨彦-阿尔泰东部毗邻的哈萨克斯草原在早期铁器时代分布着以塔兹莫拉(Tasmola)、阿姆河、奇列克塔(Chilikta)等地为代表的塞种文化(公元前8—6世纪)。虽然该地区流行坟冢高大、仰身直肢葬的石室墓,形制与萨彦-阿尔泰地区差异很大。但是奇列克塔随葬品中葫芦状双孔马衔、马镫形马衔及棒状三孔马镳,边缘卷起的铜镜,金器上虎、鹿、野猪、雪豹、鳕鱼、鹰等自然注意风格的动物纹与萨彦地区阿尔赞1号、2号坟冢、巴泽雷克1号墓、2号墓出土物接近(图七,19-27,30-39)。可见两地之间存在比较广泛的文化交流。

1969—1970年考古学家发掘了阿拉木图东50公里的伊塞克山间河流左岸一座坟冢未经盗掘的侧室,该侧室北部的椁底板上安放着墓主遗体,墓主人头戴金冠,上衣、腰带、靴子上满饰金叶片和牌饰,因此这座坟冢也被称为“金人墓”。苏联考古学家阿基舍夫将这座坟冢的年代定为公元前5至前4世纪。[2] 金饰牌的图案有后蹄翻转180°的老虎、马、格里芬形象(图七,40-45)。造型与阿尔泰中晚期木雕、巴泽雷克M2男性墓主人、阿克-阿拉哈M3女性墓主身上纹身十分接近。一般认为刺此类纹身的可能是萨满巫师。值得注意的是,伊塞克古墓金人头冠装饰的犄角与阿尔泰巴沙德勒、图雅赫塔、巴泽雷克、波莱尔墓葬中马头装饰的鹿角十分相似。对鹿的崇拜似乎最早可以追述到古西伯利亚的萨满巫术,从实物来看,铜石并用时代南西伯利亚米努辛斯克盆地的奥库涅夫文化(公元前2000—1500年)就流行鹿角装饰,该文化流行在居址或祭祀地树立0.5—2米高的大型立石或石雕,立石一般利用天然碑形大石,上面阴刻面目狰狞的鬼神怪兽或人面形象,其中一些就带有鹿角。据称这些长有鹿角的人面是巫师的面具。到青铜时代末期,此类天然立石遂被卡拉苏克文化的鹿石取代。鹿石表现了鹿和武士的混合体。据称鹿在萨满教中是一种可通神的动物,鹿石上的鹿纹象征古代武士勇猛善战。[3] 进入早期铁器时代,此类图案仍被沿用,如鹿石阿尔赞2号坟冢墓主人王冠上就装饰着一只金鹿,其鹿的造型与年代稍早鹿石上的图案完全一致,均表现为蹄尖向下,鹿首上扬,鹿角成繁枝状。另外陪葬的女性也带着造型相似的鹿纹金簪(图六,42)。可见鹿在当时很可能还代表一种高贵的地位,无论象征萨满巫师或军事首领,或者两者兼而有之。我们在阿尔泰墓葬中,这种鹿角则主要用于装饰大型木椁墓中殉马的头冠,其含义也是相近的(图三,38,61-62)。[4] 此后鹿纹的造型后来在欧亚草原诸民族中广为流传。

博科文克近年通过比较欧亚草原墓葬形制和随葬品得出这样的结论:早期铁器时代殉葬大量马匹、武器、无墓坑、直接在地表起建帐篷状木构架的大型木椁墓最早出现在萨彦-阿尔泰地区。这表明当地已建立起复杂的游牧社会结构。他进而大胆推断游牧文化公元前一千纪初的游牧文化很可能发端于萨彦-阿尔泰地区,他将这以过程划分为两个时期:“隐形”期(“hidden”stag,公元前10—9世纪),发明骑马术,新的葬仪观念出现,开始在墓葬中殉马并发展出一套贵族使用的随葬品:武器、青铜马衔和衣服;阿尔赞期(Arzhan stage,公元前8—7世纪),早期斯基泰文化系(Early Scythian Complex)形成,包括葬仪等各种贵族文化传统形成,骑兵出现。大型木椁墓无墓坑,坟冢下有帐篷状木构架,晚期墓坑出现。流行鹿、身体蜷曲的雪豹、鹰喙状鸟等装饰纹样。随着这一时期游牧文化的繁盛和扩张,大批游牧民开始向西迁徙。路线大致有南北两条,通过北部草原,经西西伯利亚草原、乌拉尔山、伏尔加盆地,迁至黑海北岸;南路经哈萨克斯坦南部、中亚、伊朗,迁至外高加索地区。他们在西迁途中,不断吸收、融合沿途文化因素,从而促使欧亚西部草原的萨夫罗马泰文化、斯基泰文化等诸多游牧文化的形成。[5] 另外有学者发现土耳其西南部高尔蒂安墓葬(Gordion)与阿尔泰巴沙德勒9号、10号等墓葬形制、殉马、马具、铁器、陶器等随葬品十分相似,同时两地人种均带有部分近东因素。从而证明公元前8—7世纪阿尔泰地区的游牧民就与近东的辛梅里安人建立了稳固的联系。马萨德罗夫(Leonid Marsadolov)更大胆推测阿尔泰部落是南俄罗斯草原辛梅里安人(Cimmerian)的移民及后裔。[6] 但是萨彦-阿尔泰地区考古学文化出现较早、发展序列完整,这可能更加印证了伯克文科的观点,即高尔蒂安墓葬的主人是公元前8—7世纪萨彦-阿尔泰游牧民向西的移民。

根据现有材料我们还无法确认是否存在这种以木椁墓代表的人口迁徙,尽管这种推论与古典作家希罗多德的记述更加吻合。[7] 但他为我们勾勒了一幅欧亚草原诸民族广泛交流的景象。欧亚西部草原诸民族在墓葬形制、随葬品方面差异很大,但在武器、马具、动物纹方面享有很大的共性。这些文化因素应该是早期铁器时代初期骑马术的普及、游牧部落战争与贸易趋于频繁的背景下,从萨彦-阿尔泰地区向西传播过去的。同时西部草原游牧部落在与波斯、希腊等地的交流中形成的一些文化因素也源源不断地反馈回东方,使各地区的游牧文化共性增强。尤其是在公元4世纪以后,随着文化交流速度的加快,欧亚西部草原大部分地区的游牧民所使用的武器、马具、动物纹趋于成熟、造型程式化,彼此更加接近。

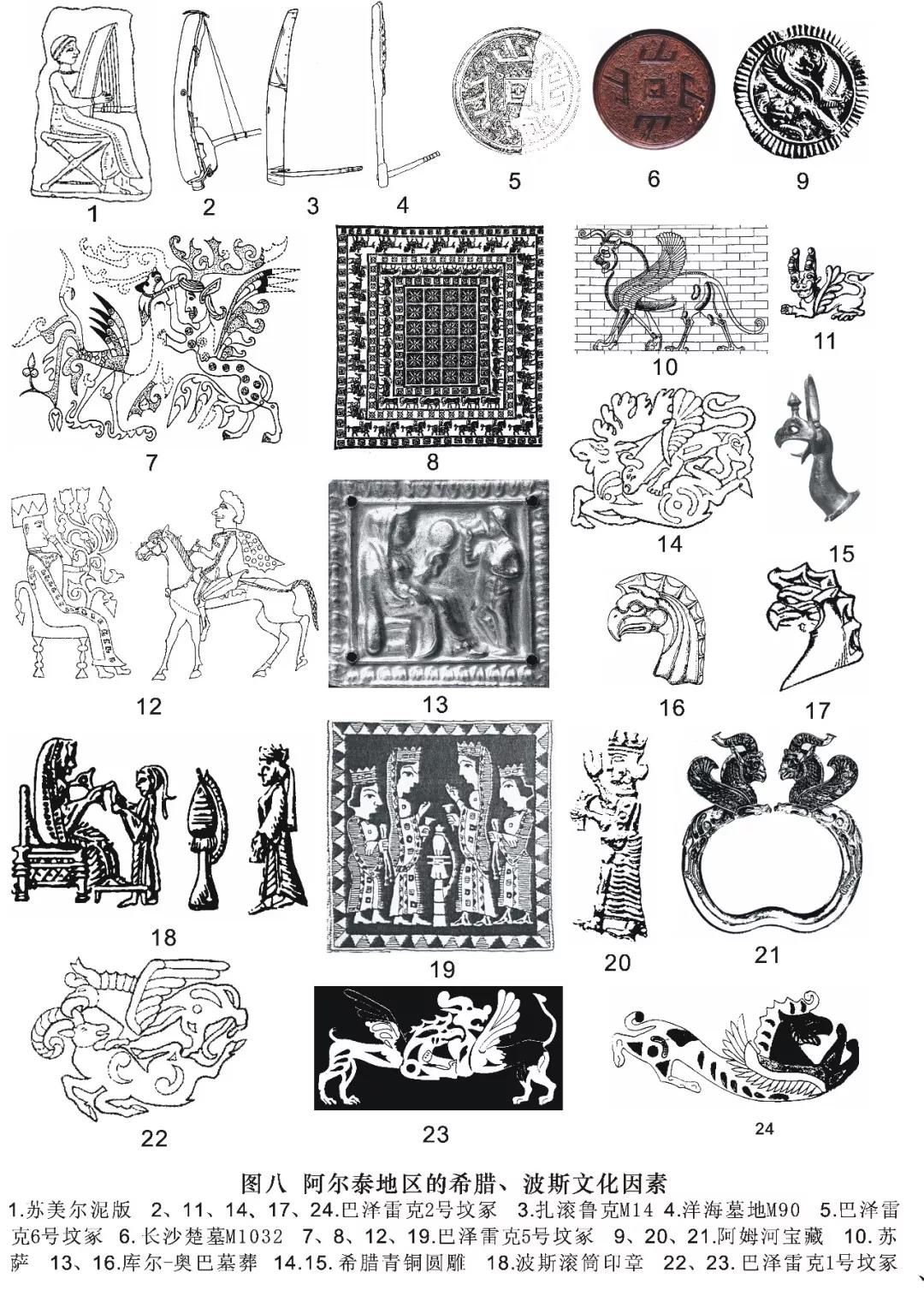

第二节 波斯文化因素

这里所谓的波斯因素指波斯帝国独特的文化因素,主要以尼姆鲁、苏萨、波斯波利斯王宫浮雕及出土艺术品为代表。此外还包括中亚1877年发现的“阿姆河宝藏”(Oxus Treasure)和及2002年美秀博物馆7月展出的《古代巴克特利亚之遗宝》中的部分物品。波斯文化因素主要出现在阿尔泰中晚期文化中:

巴泽雷克2号坟冢出土一件木制角形竖箜篌,其音箱、琴杆、琴弦、蒙皮部分均保存完好(图八,2)。[8] 一般认为这件箜篌是当地工匠模仿亚述、波斯箜篌形制改造而成的。关于箜篌的用途,鲁金科认为是宗教仪式专用,耶特马尔则主张是在吃饭时演奏助兴的。[9]值得注意的是,1996年新疆且末扎滚鲁克墓地M2、M14出土3件角形箜篌(图八,3)。[10] 2003年考古工作者又在新疆鄯善洋海一号墓地90号墓、二号墓地263号墓中发掘出两件角形箜篌(图八,4)。[11] 巴泽雷克箜篌的音箱部分与新疆箜篌形制差异很大。而洋海一号墓地90号墓的年代虽然没有公布,但从同出的其他随葬品来看,可能要早于公元前6世纪。这就意味着这座墓葬出土的箜篌可能来自亚述而不是波斯。

巴泽雷克5号墓出土一件天鹅绒毛毯,位于墓室西北角四轮车附近(图八,8)。毛毯上走狮、有翼狮身格里芬、骑士的形象以及十字形花纹等图案是显然受到了波斯艺术的影响。据研究这张毛毯中亚工匠仿制的。[12]

格里芬指一种鹰、狮混合的神兽。带翼鹰首狮身或带翼狮身的神兽,最早出现在公元前三千纪左右的两河流域。[13] 西方学者通常根据造型差异将格里芬形象大致分为两类:鹰形格里芬和狮形格里芬。[14] 两者均在等阿尔泰中期墓葬出现,并且在晚期墓葬中十分流行(图八,鹰形格里芬:15-17,21-24;狮形格里芬:9-11,14)。木雕、鞍鞯上都大量使用此类题材。其中一些狮形格里芬四肢粗壮,装饰“(”或“,”形图案,格里芬头部开始装饰山羊角,此类造型为典型的波斯风格,与中亚阿姆河宝藏,巴克特利亚遗宝,西亚的苏萨、波斯波利斯王宫浮雕上的格里芬造型一致(图八,11)。另外,阿尔泰地区还将对鹰、鹿的崇拜融入格里芬造型,创造出鹿形格里芬(图三,71;图十,17)。

狮子图案是西亚长期流行的传统题材。在阿尔泰地区最早见于图雅赫塔1号坟冢出土木雕,狮子四肢直立,头、颈部无鬃毛(图三,34)。[15] 造型与亚述、波斯艺术相似。晚期墓葬除木雕外,还见于毛制品上。狮子造型与早期接近,但头、颈部带有浓密的鬃毛,毛织品狮子造型除侧面全身外,还出现只表现鬃毛浓密的狮头的图案。如巴泽雷克1号坟冢壁挂毡毯边缘装饰的狮头,5号坟冢毛毯上的连续走狮。狮头的鬃毛、狮身装饰肌肉的“(”—括号形、“,”—逗号或雨滴形图案,狮尾上扬等特征均与波斯石雕、滚筒印章上的狮子特征一致。

斯芬克斯图案见于巴泽雷克5号坟冢壁挂毡毯,表现人首长角的带翼狮形象的斯芬克斯与神鸟搏斗的场景(图八,7)。[16] 鲁金科、阿扎尔帕伊均认为巴泽雷克的斯芬克斯的题材来自亚述、波斯艺术,但其造型与西亚的差别很大,经过阿尔泰当地工匠的较大改造。[17]耶特马尔则认为来自中国母题。[18] 通过比较我们发现在斯芬克斯头顶增加鹿角源于萨彦-阿尔泰地区萨满巫术中对鹿的崇拜,例如阿尔赞2号坟冢男性墓主人的鹿形冠饰、图雅赫塔1号、巴泽雷克1号坟冢殉马头顶的鹿角;神鸟造型应是对巴泽雷克5号墓出土楚式丝绸上凤鸟的模仿。

巴泽雷克5号坟冢壁挂毡毯上,表现出一位坐在椅子上女性手持生命树谒见卷发骑士的场景(图八,12)。鲁金科认为手持生命树的女性是斯基泰女神塔比提(Tabiti),其原型来自波斯女神阿娜希塔。[19] 阿娜希塔(Anahita)原是古伊朗雅利安人女神之一,在大流士一世(Darius I,522-486B.C.)至阿塔薛西斯二世(Artaxerxes II,486-465B.C.)之间被祆教吸收。在波斯印章上表现为阿娜希塔女神谒见波斯国王的场景(图八,18)。该神祗后传入斯基泰,被称为塔比提。据希罗多德记载,塔比提女神是斯基泰人最为崇敬的神祗,位居众神之首。据说她能够提供水源,维持草场肥沃和动物多产。居住在南乌拉尔森林草原交界地带的秃头阿尔吉派欧伊人,其部族名“Argippaei”就被斯基泰人视为塔比提,因此虽然没有任何武器仍能得以自保,受到斯基泰人的庇护。在克里米亚半岛库尔-奥巴(Kul-Oba)发现的公元前4世纪斯基泰墓葬中出土的饰牌上就表现了塔比提女神谒见武士的场景(图八,13)。画面左边是女王,她坐在椅子上,左手拿着一把有柄的铜镜。右边是一名站立的武士,头戴尖帽,右手持来通杯作饮酒状。这与巴泽雷克5号墓的挂毯十分相似。

巴泽雷克5号坟冢出土的墓主人衣物上,装饰许多四方格。每个格子中心有一火坛,火坛两侧各有两个女性(图八,19)。靠近火坛的两个女性手持莲花,头戴王冠,王冠向下有披巾,服饰与阿娜希塔女神相同。此类场景在亚述、波斯时期流行,见于波斯波利斯、苏萨、巴克特利亚等地的石雕、印章、及阿姆河宝藏的金牌饰之上(图八,20)。[20] 至于女神身后的两个人,鲁金科认为是女神的侍女,可能有误。对照阿姆河宝藏及波斯钱币可知,这两个无披风的人应该代表是波斯帝国国王,整幅图案表现了阿娜希塔引领波斯王向圣火献祭的场景。但根据这些我们还无法得知阿尔泰居民是否受波斯影响而信奉火祆教。

莲花纹是西亚传统装饰纹样,见于巴泽雷克等巴泽雷克晚期墓葬,用于装饰木器及毡毯。[21]

阿尔泰晚期墓葬中出现公鸡图案,如巴泽雷克2号墓女主人头顶装饰、木罐上的贴花、1号墓马鬃饰件等(图三,79)。另有一些鹰形格里芬头颈后的鬃毛也表现为鸡冠状,可见公鸡融入阿尔泰艺术后被赋予了某种宗教含意,据称其造型可能来自小亚。[22]

狮子与格里芬、公牛、山羊搏斗题材的图案在西亚很早就已经出现,波斯帝国时期尤其流行。阿尔泰公元前4世纪突然增多的格里芬、狮子互斗及扑食野山羊等题材就是根据波斯造型仿制的。另外阿尔泰地区还发展出鹰搏羊、鱼搏羊等题材。鲁金科等许多学者都已讨论过阿尔泰斗兽纹与波斯艺术的关系,此不赘述。

波斯地区与中亚的塞人有着广泛的联系。波斯帝国(550-330B.C.)的前三任国王如居鲁士(Cyrus,558-529B.C.)、冈比西斯(Cambyses,529—522B.C.)、大流士(Darius I,522—486B.C.)凭借强大的军事实力,积极向中亚河中地区扩张,最终降服了那里诸游牧部落,使他们俯首称臣。波斯波利斯王宫浮雕上就生动的表现了这些头戴尖帽、进贡手镯、裤子的塞人形象。另外波斯帝国兵源中有不少就来自中亚塞种部落。除了战争之外,中亚与波斯之间也有长期的贸易往来,从波斯帝国东北经阿姆河往有一条通往中亚草原的商道。后来马其顿大帝亚历山大征伐中亚失利,曾一度禁止过这条商道,可见其对中亚游牧民的重要意义。阿姆河宝藏和巴克特里亚遗宝都见证了两地的广泛联系。阿尔泰墓葬出现的诸多波斯文化因素,应是在与中亚的交流中吸收的。

以前学者们常常直接把波斯与巴泽雷克墓地放入同一时代讨论,但现在看来,波斯文化因素是在公元前5世纪以后才在阿尔泰地区流行的。可见这些文化因素在阿尔泰地区有一个传播、吸收和本土化的过程。

第三节 希腊文化因素

阿扎尔帕伊(Guitty Azarpay)最早注意到了阿尔泰地区考古学文化中的古典因素。他发现阿尔泰墓葬中流行的花形图案源于公元前6世纪希腊工匠使用的棕榈纹(Palmette—hook)和连续旋涡纹(Continuous Scroll motif);[23] 头发竖起的人面木雕也可在公元前6世纪的希腊花瓶上找到其原型—美杜沙(图三,47,66)。[24]

另外格里芬形象也是希腊艺术因素之一,该母题在公元前14世纪就被希腊吸收,见于克里特岛的米诺斯文化(3000—1100B.C.)的青铜圆雕,希腊格里芬口大张,舌前伸,早期前额有肉瘤状突起,头颈后有锯齿状鬃毛(图八,15)。公元前4世纪格里芬前额上肉瘤消失,头颈后出现鱼鳍状鬃毛,受波斯艺术影响突出表现格里芬后肢强健的肌肉(图八,16)。格里芬在早期宗教、神话中的含义尚不清楚。据希罗多德《历史》(Vol.IV.13,27),伊塞顿人(Issedones)、斯基泰人称独眼的阿里玛斯拔人(Arismaspian)北部的居民为看守黄金的格里芬人。希腊式格里芬形象在阿尔泰中期文化中就已经出现,例如图雅赫塔1号坟冢中出土的鹰形格里芬木雕,头颈后带有多股上扬的鬃毛(图三,36);公元前4世纪以后,格里芬形象大量出现在巴泽雷克墓地中,其中一些格里芬鬃毛表现为鱼鳍状,造型为典型的希腊风格(图三,65;图八,17,22-24)。

这些希腊因素如何进入阿尔泰艺术中呢?文献和考古学材料都证明,公元前6世纪以前希腊就已经在黑海周围建立了殖民城邦,他们通过贸易和战争的形式与南俄罗斯草原的斯基泰人之间有着频繁的文化交流。“七兄弟”墓、库尔-奥巴等斯基泰墓葬中出土的许多金器就出自希腊工匠之手。[25] 而这些器物与巴泽雷克墓地出土物十分接近,同时考虑到公元前4世纪欧亚西部草原存在的广泛交流,我们推测阿尔泰的希腊因素应来自南俄草原的斯基泰人。阿扎尔帕伊也注意到这一点,但他还提出一条从希腊经波斯、阿姆河再到阿尔泰山的路线。[26] 由于缺乏足够证据,我们尚无法判断。

第四节 中国地区[27]文化因素

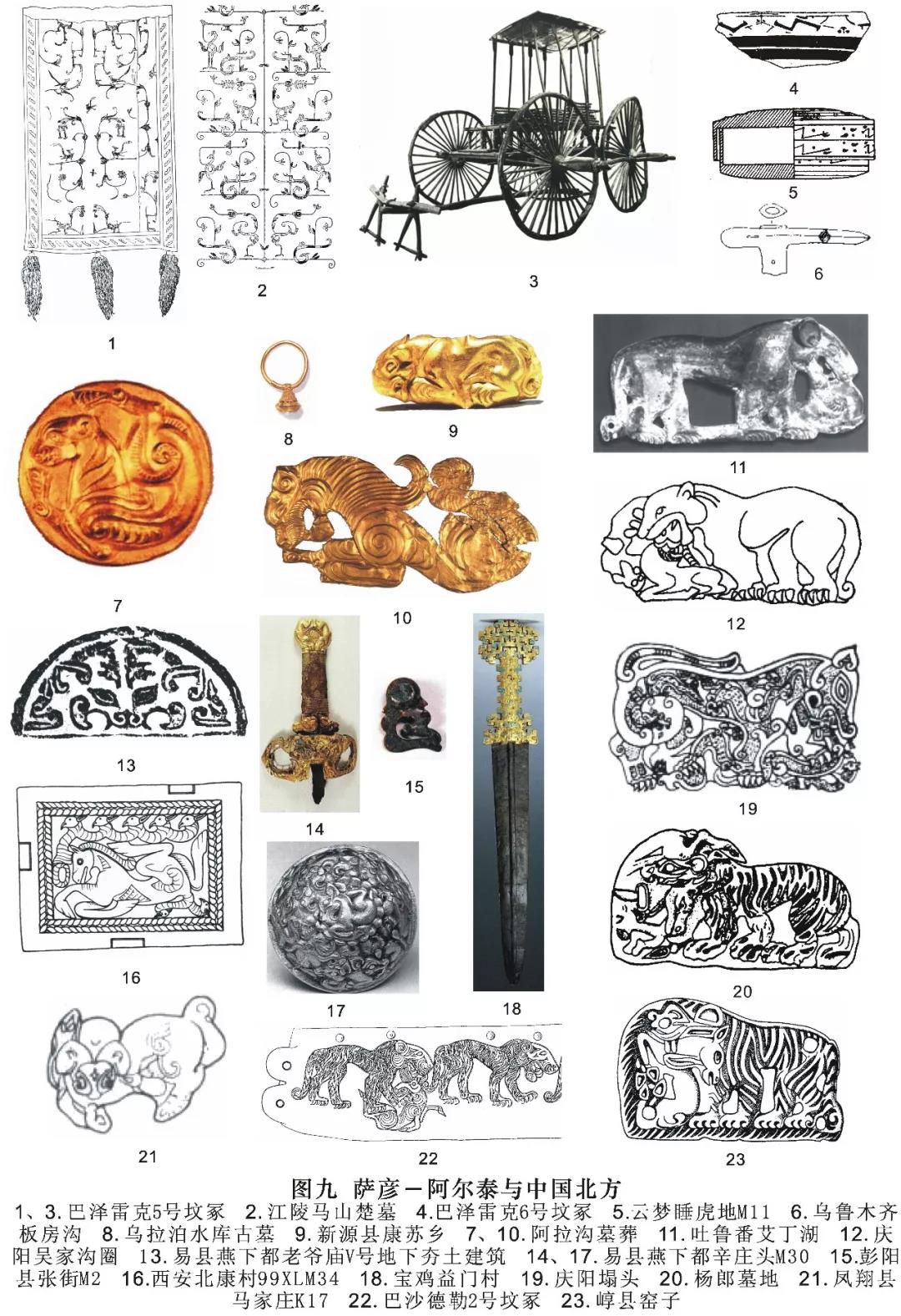

阿尔泰晚期文化的巴泽雷克5号、6号墓出土了一些中国地区制造的物品。

四山镜:巴泽雷克6号坟冢出土1件,直径11.5厘米,厚0.5毫米,方形钮,“山”字粗矮,底边与镜钮四边平行(图八,5)。是战国时期典型的楚式羽地四山镜(图八,6)。[28] 四山镜在湖南长沙等楚墓中大量出土,发展序列完整。通过比较可知,巴泽雷克6号坟冢出土四山镜相当于战国晚期。[29]

凤鸟纹丝绸:巴泽雷克5号坟冢出土,包裹在一匹殉马马鞍的鞯上(图九,1)。[30] 凤鸟纹织锦在楚国最为流行,1982年湖北江陵马山楚墓出土一件,年代在公元前340—278年之间,与巴泽雷克5号坟冢织锦相似(图九,2)。[31]

漆器:巴泽雷克6号坟冢出土,仅余小块残片,装饰波折纹(图九,4)。梅原末治推测这属一件漆制容器,与汉代漆器相仿。[32] 希伯特援引李学勤《东周与秦汉文明》一书漆器部分内容,认为这类漆器是战国时期从中国北方地区传到阿尔泰地区的。[33] 我们发现,这件漆器上装饰的波折纹与湖北云梦睡虎地战国晚期至秦代的秦墓出土漆器的纹饰十分接近(图九,5)。[34] 由此推测这件漆器可能是秦式夹紵漆奁盒之类的漆容器。

四轮马车:巴泽雷克5号坟冢出土,位于木椁外北侧(图九,3)。有车厢和辕,前轴为死轴,不能转动,轴与轮之间有多根辐条,整架马车上没有任何金属部件。作为旅行、居住、丧葬用的四轮棚车在斯基泰部落中十分流行,也见于古典作家希波克拉底(Hippocrates,公元前460-377年)的记载。[35] 但车轮多见实木轮。这辆马车从辐条、榫卯做工上来看又中国车辆接近,但形制确不相同。据此,耶特马尔认为这辆马车是模仿中国样式制造的明器。[36] 但在阿尔泰当地,这类马车只发现一辆,并不流行,而且马车部件的加工技法与当地木工截然不同。同时考虑到5号坟冢同出的凤鸟纹织锦等中国制品,我们怀疑这辆马车是由中国工匠制造的。至于它们是否是通过战国某诸侯的馈赠或是贸易获得的,是一次性获得或几次获得,我们就不得而知了。

春秋战国时期中国北方农牧交错地带活跃着多个民族,他们与中原地区和北方草原地区都有着广泛的联系。巴泽雷克的这批中国物品很可能是经由他们辗转输入阿尔泰地区的。[37]

[1] N. A. Bokovenko, “The Tagar Culture in the Minusinsk Basin”, Normads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Berkeley, CA: Zinet Press, 1995, pp.297-314.;〔苏〕奇列诺娃著、冯霞译:《南西伯利亚塔加尔文化起源的主要问题》,《新疆文物译文专刊》1992年,11—16页;〔苏〕马克西缅科夫著、林沄译、莫润先校:《关于米努辛斯克盆地青铜时代分期问题的现状》,《考古学参考资料》6,文物出版社,1983年,81—103页;高浜秀:《大興安嶺からァルタィまで》,《中央ユーテシアの考古学》,同成社,1999年,102-112页。

[2] 阿基舍夫著、吴妍春译、陈万仪校:《伊塞克古墓——哈萨克斯坦的塞克艺术》,选译自莫斯科艺术出版社1978年出版的《伊塞克古墓》一书,《新疆文物》1995年2期,90—115页。

[3] 相关研究可参见:A.I. Martynov: “The Golden Reindeer Flying to the Sun” The ancient art of Northern Asia, Urbana and Chicago:University of Illinois Press,1991, pp.52-73.; Burchard Brentjes, “‘Animal Style’ and Shamanism: Problems of Pictoral Tradition in Northern in Central Asia”, Kurgans, Ritual Sites, and Settlements: Eurasian Bronze and Iron Age, Oxford: The Basingstoke Press, 2000, pp.259-268.

[4] 参见注〔29〕。

[5] N. A. Bokovenko, “Asian Influence on European Scythia”, Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, Vol.3, No.1, 1996, Leiden: E.J. Brill, 1996, pp.97-112.

[6] L. Marsadolov, “The Cimmerian Tradition of the Gordion Tumuli (Phrygia): Found in the Altai Barrows (Bashadar, Pazyryk)”, Kurgans, Ritual Sites, and Settlements: Eurasian Bronze and Iron Age, Oxford: The Basingstoke Press, 2000, pp.247-258.

[7] 〔古希腊〕希罗多德著,王以铸译:《历史》:北京:商务印书馆,270-271页。

[8] 箜篌,西方又称竖琴(harp),根据造型差异分为3类:角形箜篌(angular harp)、弓形箜篌(arched harp)、卧箜篌(horizontal harp)。中国古代箜篌分为3种:卧箜篌、竖箜篌、凤首箜篌,其中竖箜篌可归入角形箜篌,而凤首箜篌可归入弓形箜篌。弓形箜篌最早产地不明,在公元前4千纪后半的美索不达米亚和埃及都有发现。角形箜篌在公元前2千纪产生于美索不达米亚、后传入埃及;箜篌出现及其在埃及、西亚、印度、中国、朝鲜、日本等地传播、演化情况可参考:赵渢:《中国乐器》,北京:现代出版社,1991年,156-157。〔日〕林谦三著、钱稻孙译:《东亚乐器考》,人民音乐出版社,1962年,196-205页;杨荫浏:《中国古代音乐史稿》上、下册,北京:人民音乐出版社,1981年,128-129页;项阳:《中国弓弦乐器史》,北京:国际文化出版公司,1999年,75-81页;、〔联邦德国〕汉斯·希克曼等著,王昭仁、金经言译:《上古时代的音乐——古埃及、美索不达米亚和古印度的音乐文化》,北京:文化艺术出版社,1989年,25-33;82-91页。

[9] 注〔9〕引S. I. Rudenko书,p277.;注〔3〕K. Jettmar书,p95.

[10] 新疆维吾尔自治区博物馆、巴州文管所、且末县文管所:《新疆且末扎滚鲁克一号墓地发掘报告》,《考古学报》2003年1期,89-136页。王子初建议将且末箜篌归入弓形箜篌,但从形制来看,巴泽雷克、且末箜篌虽然都出自当地工匠之手,但基本结构与西亚角形箜篌一致,因此,我们更赞同王博的看法。参见王子初:《且末扎滚鲁克箜篌的形制结构及其复原研究》,《文物》1999年7期,51-60页;王博:《新疆扎滚鲁克箜篌》,《文物》2003年2期,56-62页。

[11] 新疆文物考古研究所,吐鲁番地区文物局:《鄯善县洋海一号墓地发掘简报》,《鄯善县洋海二号墓地发掘简报》《新疆文物》2004年1期,21,45页。

[12] 早年鲁金科、格利亚兹诺夫等学者根据毛毯打结的方式判定它是波斯制造,并从中亚或伊朗运到阿尔泰地区的。后来鲍莫尔和汤姆森通过分析这张毛毯的原料和染色方法,证明这张毛毯是中亚制作的产品。目前这一观点得到大多数学者认可。参见:注〔9〕S.I. Rudenko书,pp.298-304.; 〔苏〕格里亚兹诺夫、达维母、斯卡郎:《阿尔泰巴泽雷克的五座古冢》,《考古》1960年7期,63-69页;Böhmer and Thompson, “The Pazyryk Carper:A Technical Discussion”,Source10.4, pp.30-36.

[13] 格里芬形象最早出现在公元前3千纪左右的两河流域,见于埃兰(Elam)国都苏萨(Susa)出土的滚筒印章,鹰头,有翼,前肢为鹰爪,后肢为兽足,有细长兽尾。波斯帝国时期的格里芬额顶出现野山羊角装饰。

[14] 李零先生将欧亚草原的格里芬分为4类:鹰首格里芬、狮首格里芬或带翼兽、带翼虎、鹰首鹿。其中鹰首鹿可与本文所谓鹿形格里芬对应,而图雅赫塔1号坟冢出土“带翼虎”木雕应为带翼狮,也即狮首格里芬。相关研究可参考:李零:《论中国的有翼神兽》,《中国学术》2001年1期,北京:商务印书馆,2001年,119-121页;Franz Hancar, “The Eurasian Animal Style and the Altai Complex”, Artibus Asiae, Vol.XV, 1952, pp.171-194. 1952; Anne Roes, “Achaemenid Influence upon Egyptian and Nomad Art”, Artibus Asiae, Vol.XV, 1952, pp.17-30.; Guitty Azarpay, “Some Classical and Near Eastern Motifs in the art of Pazyryk”, Artibus Asiae, Vol.XXII/4, 1959, pp.313-339.

[15] 与老虎图案不同。鲁金科认为狮子有鬃毛,尾巴末端呈刷子形,而老虎则没有。参见注〔9〕S.I. Rudenko书,p256. 通过比较我们发现,这一标准适用于毛织品。阿尔泰木雕狮子与老虎的区别在于耳朵的形状:狮子的耳朵呈半圆形,而老虎的耳朵顶端有小尖,呈桃形。

[16] 斯芬克斯(sphinx),古埃及、希腊的神话动物,最早以圆雕出现,呈趴卧状,立于埃及吉萨(Giza)古王国第4王朝第4任法老哈弗拉(King Khafre , 2575–2465 B.C.)金字塔旁,象征法老哈弗拉。该形象在公元前1500年,传入美索不达米亚,与埃及不同的是,开始在斯芬克斯肩部添加双翼。公元前14世纪,出现女性斯芬克斯。西亚的斯芬克斯一般呈坐姿,一支前臂上抬,其形象多于格里芬混合。公元前1600年,斯芬克斯形象出现在希腊克里特岛的米诺斯中期文化,也长有双翼,与西亚造型相似,呈坐姿,但多以女性出现。亚述、波斯艺术的斯芬克斯形象则是希腊、西亚因素混合的结果。参见:ENCYCLOPEDIA.BRITANNICA.2004光盘版“sphinx”条。

[17] 注〔9〕S. I. Rudenko书,p274-275.; 注〔50〕Guitty Azarpay文,p338.

[18] 耶特马尔认为斯芬克斯与神鸟的线条与巴泽雷克墓地其他物品上的图案差异较大,原形来自中国与中亚。而斯芬克斯身上装饰的圆形徽章形纹饰则受到了色雷斯—辛梅里安(Thraco—Cimmerian)艺术的影响。参见注〔3〕Karl Jettmar书,p112, fig.95,114.

[19] 注〔9〕S. I. Rudenko书,pp.289-290.

[20] 注〔9〕S. I. Rudenko书,pp.296-297.; O. M. Dalton, The Treasure of the Oxus, 2nd ed., London: the British Museum, 1926, PL 38.

[21] 注〔3〕Karl Jettmar书,p134.

[22] 注〔9〕S. I. Rudenko书,pp.287-288.

[23] GuittyAzarpay, “SomeClassical and Near Eastern Motifs in the art of Pazyryk”,文,棕榈叶纹传入西亚后经在亚述、波斯艺术中流行,与希腊原型差异不大。故耶特马尔等学者认为棕榈叶纹是从近东传入,两者并无矛盾。 Karl Jettmar, Art of the Steppes, New York:Crown Publishers, 1967,p134.

[24] 阿扎尔帕伊在此反驳了吉谢里夫的看法,后者认为巴泽雷克人面表现蒙古人种,证明了匈奴人向阿尔泰地区的渗透。显然臆测成分过多而与史实不符。

[25] T. Talbot Rice,: The Scythian, London: Thames and Hudson, 1957.

[26] GuittyAzarpay, “SomeClassical and Near Eastern Motifs in the art of Pazyryk”, Artibus Asiae,Vol.XXII/4, 1959,pp.313-339.

[27] 本文所述“中国地区”特指现代中国行政区划范围。

[28] S. I. Rudenko, Frozen Tombs of Siveria: the PazyrykBurials of Iron Age Horsemen, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1970,pp. 115-116, fig.55; F.T. Hiebert, “Pazyryk Chronology and Early Horse Nomads Reconsidered”, Bulletinof the Asia Institute, Vol.6, 1992,p121.; 另外河北易县燕下都曾发现羽地四山镜的石范。但“四山”位于镜钮方座的四角,与巴泽雷克6号坟冢铜镜不同。参见:孔祥星,刘一曼:《中国古代铜镜》,北京:文物出版社,1984年,30-35页。

[29] 巴泽雷克6号坟冢铜镜,“山”字粗矮,与《长沙楚墓》二类C型IIc式四山镜形制相同,时代约为战国晚期早段。参见湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所、长沙市博物馆、长沙市文物考古研究所:《长沙楚墓》,北京:文物出版社,2000年,235—242页,插图一六一。

[30] 〔苏〕鲁金科:《论中国与阿尔泰部落的古代关系》,《考古学报》1957年2期,37—48页。

[3]] 湖北省荆州地区博物馆:《江陵马山一号楚墓》,北京:文物出版社,1985年,62页,图四九。

[32] 梅原末治:《古代北方系文物の研究》,星野书店,昭和十三年6月第1版,177-178页。

[33] F.T. Hiebert, “Pazyryk Chronology and Early Horse Nomads Reconsidered”, Bulletinof the Asia Institute, Vol.6, 1992,pp.122.

[34] 《云梦睡虎地十一座秦墓发掘报告》,《文物》1976年9期,51-62页。另可参见陈振裕:《试论湖北战国秦汉漆器的年代分期》,《江汉考古》1980年2期,37-50页;陈振裕:《湖北出土战国秦汉漆器综论》,北京大学考古系编《“迎接二十一世纪的中国考古学”国际学术讨论会论文集》,科学出版社1998年4月第1版,242-285页。

[35] 苏联科学院主编:《世界通史》,第二卷上册,北京:生活·读书·新知三联书店,1960年版,191-192页。黑海北岸的斯基泰墓葬中出土有顶棚的四轮车模型,见E. H. Minns:Scythians and Greeks, London: Cambridge Unversity Press, 1913, pp.50-52.

[36] KarlJettmar, Art of the Steppes, New York: Crown Publishers, 1967,pp.116-117.

[37] 详见第四章。

第四章 萨彦-阿尔泰古文化对中国之影响

第一节 中国北方地区

文献与考古学资料都表明,春秋战国时期中国北方的新疆、甘肃、宁夏、陕西北部、内蒙古鄂尔多斯及河北北部等地区活跃着多个民族。[1] 从他们的考古学文化中,我们发现许多来自萨彦-阿尔泰地区的文化因素,举其要者分析如下:

新疆地区

新疆天山南、北麓的轮台、和静、乌鲁木齐、吐鲁番、哈密等地。就墓葬形制而言,新疆轮台县群巴克II号墓地M10B,M10O为殉马坑,内葬马头、前后肢或整匹马,而旁边的M10Q为一浅穴单人葬,墓主人侧身屈肢,头向北。[2] 这种侧身屈肢、人、马同茔异穴合葬的葬式与阿尔泰地区早期小型墓相似。同时,I号墓地M27出土双马头“S”形青铜带饰、M5C、IM9中厚重的马镫形、双孔葫芦形青铜马衔、M5C的銎铜鹤嘴锄、M17的蝴蝶翼铁制短剑、M7的野山羊首骨筓和仿野猪獠牙骨制马镳的形制,均与萨彦-阿尔泰公元前8—7世纪出土物接近。[3] 和静县察吾乎沟口西南的三号墓地M8,墓穴西侧殉葬一整匹马,殉马配备铁马具。[4] 这与阿尔泰流行的人马合葬习俗相似(图二,13)。[5] 另外,吉木萨尔县大龙口村M9封堆底部发现一块鹿石,这种随葬鹿石的习俗与萨彦地区十分接近(图七,2)。所不同的是,这块鹿石为“欧亚类型”。[6] 就随葬品而言,察吾呼一号墓地出土铜镜、带饰,新源县的金卧虎,吐鲁番阿拉沟墓葬出土的后肢翻转180°的虎纹金牌饰,艾丁湖征集的虎噬羊动物纹牌饰,乌鲁木齐板房沟采集的管銎状鹤嘴锄,乌拉泊古墓葬出土的圆锥形金耳环、铜镜等,均能在萨彦-阿尔泰文化中照到相似物(图九,7-11)。[7]

甘肃地区

以庆阳位中心的区域是古代义渠之戎的领地。20世纪80年代以来考古工作者在甘肃清水、庆阳、秦安等地发掘、收集到许多春秋战国时期的北方系青铜武器、马具、带扣、动物纹饰件、金饰片。[8]另外河西走廊东段沙井文化(绝对年代:公元前900—409年)中,发现铜镜、前圆后方的带扣、人腰带上“S”型铜饰件,以及造型丰富的动物纹图案等。[9] 学者们发现这些器物与宁夏固原、鄂尔多斯等地出土物形制相似。我们更倾向于认为,它们是受到萨彦-阿尔泰地区文化因素的影响(图九,12)。值得注意的是,甘肃庆阳出土了两件虎噬羊纹牌饰,虎尾上扬,身体以线条勾勒轮廓(图九,19)。显然采用了春秋时期汉地的表现手法,很可能是汉地工匠仿制。体现了萨彦-阿尔泰搏斗纹在庆阳地区本土化的过程。

宁夏地区

20世纪70年代以来,以固原为中心的地区采集、发掘出大量北方系青铜器和金饰片。其中以1987年、1989年、1998年科学发掘的彭堡于家庄、杨郎马庄、草庙乡张街村三处墓地最为典型。[10] 其武器、马具、带饰、动物纹饰件与沙井文化、鄂尔多斯式青铜文化相似,相似遗物也在其他地区零星发掘、采集到不少。[11] 这些发现多与萨彦-阿尔泰地区接近(图九,15,20)。以宁夏固原为中心的清水河流域可能是春秋战国时期乌氏之戎活动的区域。[12] 除鄂尔多斯外,这一地区出土的带有萨彦-阿尔泰地区文化因素的器物最多,可见乌氏之戎可能与阿尔泰部落之间存在较为广泛的文化交流。

陕西地区

1957年,陕北神木县纳林高兔村发现一座战国晚期墓葬,发现金、银、铜制的鹿形格里芬、虎、刺猬、鹿等动物圆雕、以及银制错金剑柄、前圆后方的带扣等,形制与鄂尔多斯地区遗物相似(图十,14-15,18)。1999年12月,西安北郊发现战国晚期墓葬,出土鹿形格里芬纹铸铜模具,发掘者推测此为铸铜工匠之墓。[13] 其中虎、鹿形格里芬的造型源自阿尔泰艺术,从同出陶范上的人形图案等来看,这个工匠铸造的青铜或金牌饰很可能是向匈奴输出的(图九,16)。

内蒙东胜鄂尔多斯地区

春秋战国时期晋胡、楼烦等多个部族曾在此活动。自20世纪初以来出土了大量装饰具有北方草原气息的动物纹青铜器,称为鄂尔多斯式青铜器,时代可从西周晚期一直延续到战国晚期。田广金、郭素新等内蒙古考古工作者在这里作了大量的工作,初步弄清了该地区的考古学文化面貌。我们在鄂尔多斯西沟畔、阿鲁柴登、碾房渠、速机沟等地发现许多装饰虎、鹿形格里芬、鹰、狼等动物纹和虎搏羊等场景的冠饰、耳环、牌饰、带扣。[14] 其装饰题材的原型多可在萨彦-阿尔泰地区找到源头(图十,1-3,5-12)。其中西沟畔M2出土7件银质虎头节约,背面阴刻“少府二两十四朱”、“得工二两二朱”“得工二两廿一朱”等铭文。另有两块金饰牌,背面刻写“一斤五两四朱少半”、“一斤五两廿朱少半”、“故寺豕虎气”铭文。其中斤、两、朱为计重铭文,而“得工”是赵国工官。“少府”在战国晚期出现,见于秦、韩、魏、赵等国,但撰写字体属赵。可知这7件节约均为赵国制造的产品。黄盛璋先生还判定另两件金饰牌为秦少府打造,也是可信的。[15] 据此我们推测这批物品很可能是秦、赵两国工匠专为鄂尔多斯部落贵族专门打造的。需要注意的是,鄂尔多斯、沙井、新疆也发现一些熊、刺猬的动物纹,这类题材并不见于萨彦-阿尔泰地区,在战国晚期被匈奴艺术所吸收。阿鲁柴登窖藏中的金项圈与新疆交河出土的金项圈都为螺旋形,表现狼或动物搏斗场景,很可能是匈奴遗物。同时这种螺旋形项圈在中亚的萨尔马提亚民族中出现时间较早也最为流行,这两件项圈的造型可能源自中亚。

河北地区

战国晚期与萨彦-阿尔泰地区的联系较多,主要以易县燕下都晚期遗址、墓葬及平山中山国墓葬群为代表。[16] 河北易县燕下都遗址的老爷庙V号地下夯土建筑、郎井村10号、30号作坊,都出战国晚期的“双龙纹饕餮纹”瓦当,图案造型显然为波斯式长有野山羊犄角的狮形格里芬(图九,13)。燕下都同时期的辛庄头M30,出土金柄铁剑、错金银铜衡饰、以及方、圆形金饰件共计82件。金器上普遍装饰以马、鹿、鹿形格里芬、虎、狼等动物为主的动物图案。动物造型及四肢表现肌肉的“(”形纹饰,这些题材和造型多与萨彦-阿尔泰地区出土物相似(图九,14,15)。其中20件背面都刻写“十两九朱”、“五两十三朱”等计重铭文,有学者考证这批器物是赵国宫廷工官制造的。[17]

综上所述,春秋战国时期中国北方的新疆、甘肃东部、宁夏、鄂尔多斯地区都或多或少受到了来自萨彦-阿尔泰地区文化的影响。新疆地区与阿尔泰临近,受到的影响的时代也较早,墓葬形制、马具、动物纹、武器、金器等方面均有表现。甘肃东部、宁夏、鄂尔多斯等地在葬俗方面流行仰身直肢葬、流行殉葬绵羊头、马头和牛骨,可能更多的受到了欧亚东部草原石板墓文化的影响。[18] 而在战国晚期这些地区出土的装饰鹿形格里芬动物纹、虎噬羊纹的青铜制或金制带扣、饰牌、冠饰、首饰,以及金柄铁剑等等,装饰母题和造型有许多都借鉴了萨彦-阿尔泰艺术因素。其中鄂尔多斯地区在战国早期以前的动物纹,动物肢体纤细,足部多表现为圆圈状,整体风格抽象。其风格与鄂尔多斯东部的西拉木伦河与老哈河流域的夏家店上层文化、北京及河北北部燕山地区的北辛堡文化动物纹装饰接近。[19] 很可能受到石板墓文化影响较多。而进入战国中晚期,萨彦-阿尔泰艺术风格才在鄂尔多斯地区逐渐流行。

第二节 秦文化

萨彦-阿尔泰地区与秦文化在陵冢制度、墓葬习俗、随葬品等方面存在较多的相似之处。

秦人是最早在地表堆筑坟冢的国家之一。秦王墓葬上堆筑封堆,始于战国中期的秦惠文王(公元前337—311年在位)。[20]文献中称君王的坟墓称为“陵”,也始于秦惠文王。[21] 那么秦人堆筑坟冢的习俗从何而来?杨宽先生虽未明说,但他认为秦人是称君主为“王”、称王墓为“陵”均是对中原楚、魏、齐等国的模仿。我们知道,在墓葬上方以土、石堆筑坟冢一直被认为是印欧人的习俗,最早见于公元前4千纪中叶南乌拉尔、黑海北岸的竖穴墓文化(Pit Grave Culture)。[22] 在欧亚东部草原这一传统延续到青铜时代晚期(公元前1300—800年)主要见于萨彦-阿尔泰及米努辛斯克盆地的卡拉苏克文化,此类墓葬还流行的在坟冢旁竖立鹿石。进入早期铁器时代,这一习俗仍在萨彦-阿尔泰及塔加尔文化中流行。受其影响,中国境内新疆北疆的阿尔泰山、天山一带的古部族,从青铜时代晚期开始也流行在墓葬上方堆筑圆形石冢,石冢规模有大有小。其中以新疆东部的吉木萨尔大龙口墓地及青河三道海子大石冢比较具有代表性,其时代可早至公元前8世纪左右。[23] 我们同时还发现,秦文化西部西周晚期至战国早期的沙井文化、甘肃庆阳、清水、宁夏固原等地的春秋战国墓均不使用坟丘,因此坟冢的葬仪从新疆沿河西走廊传入秦地已不大可能。从考古发现来看,萨彦-阿尔泰地区在早期铁器时代较米努辛斯克盆地的塔加尔文化发达的多,对中国北方的影响也更为广泛,那么秦人堆筑坟冢的葬仪,是否可能受到了萨彦-阿尔泰文化的影响呢?而且,前面已经提到巴泽雷克6号坟冢发现过秦式漆器,证明战国晚期两地间可能存在某种形式的文化交流。诚然,单从有无坟冢或是否称为“陵”的标准来推断过于简单,我们还需要同时结合墓葬习俗、随葬品等因素的作综合的分析。

很多学者都已注意到:自两周之际的上村岭虢国墓地以降,陕西雍城及西部陇山地区春秋早中期的秦人和西戎墓葬中集中出土了一批铜柄、金柄铁剑。很多学者都认为秦人可能模仿西戎使用这类武器。[24] 这种铁剑的刃部是用人工冶铁锻打而成,剑柄和剑首以金、铜、绿松石等为料装饰中原式兽面纹、夔龙纹、蟠螭纹,十分华丽(图九,18)。以前我们只知道欧亚西部草原的斯基泰和塞种游牧部落的贵族,流行使用镶嵌宝石、装饰华丽的金柄铁剑。而2000年发掘的阿尔赞2号坟冢中,向我们展示出东部草原贵族的富有和权势。其中发现的两件金柄铁制短剑,分别佩带于男性和女性贵族腰间。短剑剑格和剑柄部位贴金箔,锤碟出虎搏羊的动物纹图案(图六,15-16)。同出的箭镞、箭箙等武器上也贴有金箔(图六,23-24)。足见萨彦地区的游牧部落以用金多寡来标志身份,并且尤以在短剑等武器上用金以象征权势。从时代上看,阿尔赞2号坟冢约在公元前7世纪,属于春秋早期,较陕西西部和甘陇地区的秦墓或西戎墓葬同时或更早。我们推测西戎和秦人贵族使用金柄铁剑的习俗可能来自于萨彦地区。另外学者们还在出铁剑的墓葬中发现金串珠、金带钩等用于人身装饰的物品。我们知道以金项圈、耳环、冠饰、饰牌、带扣等装饰人身是在早期铁器时代的欧亚草原十分流行,欧亚西部草原尤其以萨彦-阿尔泰地区为典型。至于铁剑柄上的中原式纹样,学者们认为推论这是崇尚周文化的秦人、戎人仿制的。正如前面我们提到甘肃庆阳出土的中原技法草原题材的饰牌一样,都可表明了西戎、秦人处于萨彦-阿尔泰与中原两个文化发达的区域之间,对两地习俗、文化因素的吸取和融合。

如所周知,世界上最早的人工冶炼铁至迟开始于公元前2700─2500年的西亚地区,这项技术后来被公元前1千纪兴起的北方草原民族吸收,至迟在公元前8世纪传入南西伯利亚。而在中国,一般认为冶铁技术的出现分为两种情况:最迟在公元前8世纪,冶铁技术已由草原民族带入南西伯利亚,经新疆哈密、甘肃、陕西一线传入中国西北地区;楚继承吴越地区发达的铸造技术,开始冶炼铁器。[25] 人工铁器在秦文化中出现较早,数量也最多。从出土材料来看,萨彦-阿尔泰地区早期的铁剑、铁刀、铁箭头等武器均出自大型贵族墓葬,而在同时期的小型墓葬中很少见。这一现象在西戎和秦人墓葬中也很普遍。可见铁器在当时是十分稀贵,只有贵族能获得。而用这种稀贵的金属来打造象征身份与权威的短剑,也是两地共有的习俗。考虑到上述西北戎人与萨彦-阿尔泰地区和秦人的联系,我们是否可以推测这种使用金柄铁剑以象征权威的习俗是从萨彦阿尔泰地区经西戎传给秦人的呢?

屈肢葬、西首葬是秦人独特的习俗,始于西周中期,主要流行于中小型秦墓,可能与西戎有关。但与秦文化邻近的甘青地区青铜文化中,均不见典型的屈肢、西首葬俗。[26] 那么,这一习俗从何而来呢?我们上面已经提到,在公元前8—3世纪的欧亚东部草原,萨彦-阿尔泰地区是屈肢葬、西首葬习俗最流行的地区,与秦人葬俗十分相似。同时,秦墓中的殉人也有许多为屈肢葬、西首葬,例如在秦景公一号大墓椁室周围,“箱殉”、“匣殉”的就有166人,均侧身屈肢,头向西,一些殉人棺椁盖上有朱砂书写的文字、编号,表明殉人身份、等级不同。[27]这种殉葬的习俗显然与商代殉葬的奴隶身份不同,很多是墓主人的侍从、亲随或重臣。殉葬侍从和重臣的习俗在早期铁器时代欧亚东部草原的萨彦-阿尔泰地区尤为突出,以阿尔赞1号坟冢和2号坟冢为代表。其中阿尔赞1号坟冢被认为是王陵级别的大墓,其主椁室内的北、西、南三面都有用独木棺或木椁盛敛的殉人,有的年龄与墓主人相当,身上还配备武器、装饰华丽的金器。阿尔赞2号坟冢殉葬墓是等级较高的石室墓,墓主人也随葬精致的武器和金器。两地的葬仪具有很多共性。

另外,陕西省雍城考古队1981—1984年在陕西凤翔县纸坊公社马家庄发掘了一处春秋中晚期的秦宗庙遗址,其中K17、K121两个祭祀坑内,发掘出29件金器,总重量达302.6克,均为马具或马具的饰件,而且均采用铸造技术。其中两件金饰为“虎头、双卷角、偶蹄、有翼、卷尾、卧姿”。[28] 经仔细考察,其造型实为狮头、有犄角、带翼的格里芬,与阿尔泰中晚期墓葬流行的图案一致(图九,21)。值得注意的是,这两座祭祀坑的金器都用来装饰马具,而不用于车器。我们怀疑祭祀坑中的马匹是西戎献给秦王的,其中格里芬等造型,也是受阿尔泰艺术因素影响下的西戎仿造的。

通过以上比较可知,早期铁器时代萨彦-阿尔泰地区的堆筑坟冢、屈肢、西首葬的葬仪,以及以用金、铁剑象征贵族身份的习俗等都与西北戎人和秦人有很多相似之处,据此我们推测这些文化因素是通过西北戎人间接地影响到了地处西陲的秦人。

[1] 据先秦文献记载,春秋战国时期中国北方曾有多支民族活动、迁徙。其族属与考古学文化面貌不尽相同,林沄先生将长城地带春秋晚期至战国时期北方民族的考古学文化分为六区,分别代表六个民族,可确定族属的大致有3个:河北北部北辛堡文化为代表的“代国”、宁夏南部的清水河流域的“乌氏之戎”、甘肃东部庆阳地区的“义渠之戎”。参见:林沄:《关于中国的对匈奴族源的考古学研究》,《林沄学术文集》,北京:中国大百科全书出版社,1998年,368-386页。

[2] 中国社会科学院考古研究所新疆队、新疆巴音郭楞蒙古族自治州文管所:《新疆轮台县群巴克墓葬第二、三次发掘简报》,《考古》1991年8期,684-703页。

[3] 报告称群巴克I、II号墓地绝对年代为公元前950—600年,基本与萨彦—阿尔泰地区吻合,但上线可能偏早,注〔75〕,701—702页。

[4] 新疆文物考古研究所:《新疆察吾呼——大型氏族墓地发掘报告》,北京:东方出版社,1999年,253-271页。

[5] 原报告认为察吾呼三号墓地不属于察吾呼文化,其年代属东汉至西晋。此外察吾乎沟口的M3、M4、M7也发现人马合葬的习俗,结合墓葬出土弓弥、陶器、熊图案的金饰片来看,该墓地时代与察吾呼三号墓地接近,应与匈奴文化有关。

[6] 新疆文物考古研究所:《新疆吉木萨尔县大龙口古墓葬》,《考古》1997年9期,41,43页。

[7] 乌鲁木齐市文管所:《乌鲁木齐板房沟新发现二批铜器》,《新疆文物》1990年4期,97-99页;柳洪亮:《吐鲁番艾丁湖潘坎出土的虎叼羊纹铜牌》,《新疆文物》1992年2期,31—34页;穆舜英、王明哲:《论新疆古代民族考古文化》,《新疆古代民族文物》,北京:文物出版社,1985年,1-22页,图版160,161。

[8] 李晓青,南宝生:《甘肃清水县刘坪近年发现的北方系青铜器及金饰片》,《文物》2003年7期,4-17页;刘得祯、许俊臣:《甘肃庆阳春秋战国墓葬的清理》,《考古》1988年5期,413-424页;秦安县文化馆:《秦安县历年出土的北方系青铜器》,《文物》1986年2期,40-43页。

[9] 蒲朝绂:《试论沙井文化》,《西北史地》1989年4期,1989年,1-12页;李水城:《沙井文化研究》,《国学研究》第二卷,北京:北京大学出版社,1994年,493-523页;谢端琚:《沙井文化》,《甘青地区史前考古》,北京:文物出版社,2002年,213—225页。

[10] 宁夏文物考古研究所:《宁夏彭堡于家庄》,《考古学报》1995年1期,79-107页;《宁夏固原杨郎青铜文化墓地》,《考古学报》1993年1期,13-56页;《宁夏彭阳县张街村春秋战国墓地》,《考古》2002年8期,14-24页。

[11] 罗丰:《宁夏固原石喇村发现的一座战国墓》,《考古学集刊》第三辑,1983年,130-131;142页;《宁夏固原近年发现的北方系青铜器》,《考古》1990年5期,403-418页;《1988年固原出土的北方系青铜器》,《考古与文物》1993年4期,17-21页;《以陇东为中心甘宁地区春秋战国时期北方青铜文化的发现与研究》,《内蒙古文物考古》1993年1、2期合刊,29-49页;钟侃:《宁夏固原出土文物》,《文物》1978年12期,86-90页;《宁夏南部春秋战国时期的青铜文化》,《中国考古学会第四次年会论文集》,北京:文物出版社,1985年,203-213页;杨宁国、祁悦章:《宁夏彭阳县近年出土的北方系青铜器》,《考古》1999年12期,28-37页;延世忠:《宁夏西吉发现的一座青铜时代墓葬》,《考古》1992年6期,573-575页;《宁夏固原出土战国青铜器》,《文物》1994年9期,94-96页;宁夏回族自治区博物馆考古队:《宁夏中宁县青铜短剑墓清理简报》,《考古》1987年9期,773-777页;周兴华:《宁夏中卫县狼窝子坑的青铜短剑墓群》,《考古》1989年11期,971-980页;《宁夏固原吕坪村发现一座东周墓》,《考古》1992年5期,469-470页;宁夏文物考古所:《固原县河川河谷考古调查》,《宁夏考古文集》,银川:宁夏人民出版社,1994年,18-41页;《西吉县陈阳川墓地发掘简报》,《宁夏考古文集》,1994年,61-70页。

[12] 林沄:《关于中国的对匈奴族源的考古学研究》,《林沄学术文集》,北京:中国大百科全书出版社,1998年,368-386页。

[13] 戴应新、孙嘉祥:《陕西神木县出土匈奴文物》,《文物》1983年12期,23-30页;陕西省考古研究所:《西安北郊战国铸铜工匠墓发掘简报》,《文物》2003年9期,4-14页。

[14] J. H. Haskins, “China and the Altai”, Bulletin of the Asia Institute,Vol.2,1988, pp.1-9; 伊克昭盟文物工作站,内蒙古文物工作队:《西沟畔匈奴墓》,《文物》1980年7期,1-10页,该文后经修改收入田广金、郭素新主编《鄂尔多斯青铜器》,文物出版社,1986年,351-365页;《内蒙古东胜市碾房渠发现金银器窖藏》,《考古》1991年5期,405-408,389页;田广金、郭素新:《内蒙古阿鲁柴登发现的匈奴遗物》,《考古》1980年4期,333-338页;《西沟畔匈奴墓反映的诸问题》,《文物》1980年7期,13-17页。

[15] 黄盛璋:《新出战国金银器铭文研究(三题)》,《古文字研究》第十二辑,340-348页。

[16] 河北省文物研究所:《河北省平山县战国时期中山国墓葬发掘简报》,《文物》1979年1期,1-31页;《燕下都》,文物出版社,1996年,684-731页。

[17] 黄盛璋:《新出战国金银器铭文研究(三题)》,《古文字研究》第十二辑,348-351页。

[18] 冯恩学:《俄国东西伯利亚与远东考古》,吉林大学出版社,2002年,350-362页。

[19] 夏家店上层文化年代相当于西周晚期至春秋晚期,可能为山戎文化;北辛堡文化年代属春秋至战国早期,可能是北狄所建的“代国”。参见:林沄:《东胡与山戎的考古探索》,《林沄学术文集》,中国大百科全书出版社,1998年,387—396页;朱永刚:《东北青铜文化的发展阶段及其族属问题》,《考古学报》1998年2期,133-152页;乌恩:《欧亚大陆草原早期游牧文化的几点思考》,《考古学报》2002年4期,437-470页;河北省文物局文化工作队:《河北怀来北辛堡战国墓》,《考古》1966年5期,231-242页。

[20] 在中原地区,坟丘式墓葬最早出现在春秋晚期,而在战国中期以后逐渐普及。目前发现最早使用坟丘的是河南固始侯古堆一号宋国墓,坟丘高达7米,直径55米,属公元前5世纪中叶。参见:杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》,上海人民出版社,2003年,9-10页;固始侯古堆一号墓发掘组:《河南固始侯古堆一号墓发掘简报》,《文物》1981年1期,1-8页。秦惠文王与秦武王(公元前310—307年在位)陵墓均葬于毕陌陵区,即今咸阳市秦都区北原上周陵中学附近,封土现存11.6米。参见:王学理:《秦都咸阳》,陕西人民出版社,1985年,47-48,注14;《秦物质文化史》,三秦出版社,1994年,255页。

[21] 杨宽指出,称君王坟墓为“陵”最早出现在秦、赵、楚三国,见于《史记·赵世家》记载赵肃侯十五年(公元前335年)“起寿陵”,《史记·秦始皇本纪》记载惠文文王“葬公陵”、悼武王“葬永陵”。参见注〔93〕杨宽书,14页。

[22] 又称为颜那亚文化(Yamnaya Culture, 3600—2200B.C.),参见:J. P. Mallory and D. Q. Adams, Encyclopedia of Indo-European Culture,London and Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers,1997, pp.651-653.; 莫润先:《竖穴墓文化》,《中国大百科全书·考古卷》,中国大百科全书出版社,1986年,480-481页。

[23] 林梅村:《阿尔泰山和天山的大石冢》,《欧亚学刊》第三辑,北京:中华书局,2002年,101-115页。

[24] 赵化成:《公元前5世纪中叶以前中国人工铁器的发现及其相关问题》,《考古文物研究——纪念西北大学考古专业成立四十周年文集》,三秦出版社1996年,289-300页;《宝鸡市益门村二号春秋墓族属管见》,《考古与文物》1997年1期,31-34页;罗丰:《以陇东为中心甘宁地区春秋战国时期北方青铜文化的发现与研究》,《内蒙古文物考古》1993年1、2期合刊,29-49页;陈平:《试论宝鸡益门二号墓短剑及有关问题》,《考古》1995年4期,361-375页。

[25] 中国早期铁器起源问题已有很多学者讨论过,目前对新疆察吾呼沟、焉布拉克墓地铁器年代争议很大,我们比较赞成瓦戈纳的看法。参见:D. B. Wagner, “The earliest use of iron inChina”, Metals in Antiquity, pp.1-9.;华觉明:《冶铁术的兴起及其前期发展(上)》,《中国古代金属技术——铜和铁造就的文明》,大象出版社,1999年,294-337页;王巍:《中国古代铁器及冶金术对朝鲜半岛的传播》,《考古学报》1997年3期,考古杂志社,1997年,285-340页。

[26] 俞伟超:《古代“西戎”和“羌”、“胡”考古学文化归属的探讨》,《先秦两汉考古学论集》,文物出版社,1985年,180-192页;赵化成:《甘肃东部与羌戎文化的考古学探索》,《考古类型学的理论和实践》,文物出版社,1989年,145-176页。

[27] 王学理:《秦物质文化史》,三秦出版社,1994年,270-273;320-321页。

[28] 上揭书,83-84页。

编者按:马健先生《公元前8~3世纪的萨彦-阿尔泰——早期铁器时代欧亚东部草原文化交流》一文三万余字,囿于公众号篇幅限制,分为上下两部分推送。

该文系马健先生2004年北京大学硕士毕业论文,后修改发表在余泰山等主编《欧亚学刊》第8辑,中华书局,2008年,页38—84。该文又收录在新疆文物考古研究所编《新疆阿勒泰地区考古与历史文集》,文物出版社,2015年,页333—374。插图位置系编者所加,引用请据原文。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com