公元前8~3世纪的萨彦-阿尔泰

早期铁器时代欧亚东部草原文化交流

Sayan-Altai in the 8th-3rd centuries B.C.

the interaction between southern Siberia and northwestChinain the Early Iron Age

马 健 (西北大学文化遗产学院)

引 言

公元前9世纪,欧亚大陆的气候巨变导致了欧亚草原地区古民族向游牧经济的迅速转化。[1] 大批优质天然牧场的产生使得大规模的放牧成为可能,广袤的欧亚草原上兴起多支游牧部落。加之骑马术的普及,这些游牧部落在频繁的文化交流过程中形成了独特的游牧文化。先进的马具、优良的武器和神秘的“动物纹”装饰风格,成为他们最典型的标志。[2]通过两个多世纪历史学家和考古学家的努力,目前已知欧亚草原早期铁器时代存在多支游牧文化,自西徂东主要有:南俄罗斯草原、克里米亚半岛以及北高加索地区的斯基泰文化(Scythian culture),伏尔加和乌拉尔山之间的萨夫罗马泰人(Sauromatian culture)及其后继的萨尔马泰文化(Sarmatian culture),中亚草原的塞种文化(Saka culture),阿尔泰地区的巴泽雷克文化(Pazyryk Culture),西萨彦岭的乌尤克文化(Uyok Culture),南西伯利亚米努辛斯克盆地的塔加尔文化(Tagar Culture),贝加尔湖周缘及其东部森林草原地带的石板墓文化(Slab Culture)。[3]

在随后几个世纪中,这些游牧部落迅速扩张,广布于欧亚草原大陆。随着人口的膨胀,游牧部落之间以争夺优良草场而引发的军事战争愈演愈烈。同时,他们也在与南方农业文明的战争与贸易中尝到了甜头,不仅为后者注入了新鲜的活力,也从南方文明那里汲取了大量先进的文化因素,加速了自身文明的进程。也正是这些活跃在欧亚草原上游牧民族开创出东西文化交流的新局面。

考古资料表明,公元前8-3世纪,作为东西方文化交流的最重要舞台之一的萨彦-阿尔泰地区在中西方文化交流的过程中起到了桥梁的作用。一方面,该地区的游牧民族吸收和改造了来自于欧亚草原西部、中亚、西亚以及希腊等地的文化因素,剌激了当地游牧文化和独特装饰艺术的形成与繁盛。另一方面,春秋战国时期,中国北方农牧交错地带以及新疆地区的多种考古学文化中,均可发现来自萨彦-阿尔泰地区古文化的影响,例如,人马合葬、使用格里芬、鹰、虎、羊等动物纹金属装饰品的习俗。表明当时萨彦-阿尔泰与中国北方,尤其是甘肃东部、宁夏南部以及鄂尔多斯诸多民族的文化交流十分频繁。另外,这些文化因素也进而间接被地处西陲的秦人所吸收。秦文化的一些独特方面,例如:地面上营造高大的坟冢、屈肢、西首葬俗、较早且较集中地使用人工铁器等,可能都受到北方草原文化的影响。

因此从更多深广的背景下,对该区域的考古学文化做进一步的梳理,不仅有助于更深入地认识本地区的文化发展系列,同时也有益于了解那个时期东西文化之间的交光互影的一些层面。

有鉴于此,本文主要做了如下几方面工作:重新梳理萨彦-阿尔泰地区考古学文化的发展序列;探讨了萨彦-阿尔泰地区与东、西方文化的交流情况;讨论了萨彦-阿尔泰考古学文化对春秋战国时期中国北方的影响。

[1] 根据古环境学家对欧亚湖相沉积地层中植物的分析,公元前850年左右由于太阳活动的减少,欧亚大陆开始从次北极时期(Subboreal Period)干热的气候迅速骤变为次大西洋时期(Subatantic Period)湿冷的气候。欧亚大陆中北部森林地带退化为草场,南部许多半干旱地区的植被开始繁盛,形成优良草场。这一气候巨变迫使当地以农业、畜牧、渔猎和采集为主的古代居民迅速向游牧经济转化。详见B. van Geel, N. A. Bokovenko, N. D. Burova, K. V. Chugunov, V. A. Dergachev, V. G. Dirksen, M. Kulkova, A. Nagler, H. Parzinger, J. van der Plicht, S. S. Vasiliev, G. I. Zaitseva, “Climate change and the expansion of the Scythian culture after 850 BC: a hypothesis,”Journal of Archaeological Science, Vol.31, 2004, pp.1735-1742; T. Sulimirski, “Scyths”, The Cambridge History of Iran, vol.2, Cambridge University Press, 1985, p.150.

[2] 我们现在惯用的“动物纹”或“野兽纹”一词,全称为“斯基泰-西伯利亚动物纹”(Scytho-Siberian Animal Style),一般指早期铁器时代欧亚草原民族流行的一种装饰题材,其中以屈卧的鹿、后蹄翻转180°的老虎和山羊、动物相互撕咬的场面最为典型。“‘动物纹’仅限于少数日用品,如武士使用的武器、装饰品、带扣、以及马具等。这些产品通常是用青铜、银、金、木、骨等材料制成。”参见Karl Jettmar, “Body-painting and the Roots of the Scytho-Siberian Animal Style”, The Archaeology of the Steppes Methods and Strategies, Napoli, 1994, p7.

[3] E. D. Phillips, The Royal Hordes: Nomad Peoples of the Steppes, New York: McGraw-Hill, 1965; Karl Jettmar, Art of the Steppes, New York: Crown Publishers, 1967; J. Davis-Kimball, V.A.Bashilov and L.T.Yablonsky: Nomads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Berkeley, CA: Zinet Press, 1995; 冯恩学:《俄国东西伯利亚与远东考古》,长春:吉林大学出版社,2002年,330-343页。

第一章 发现与研究

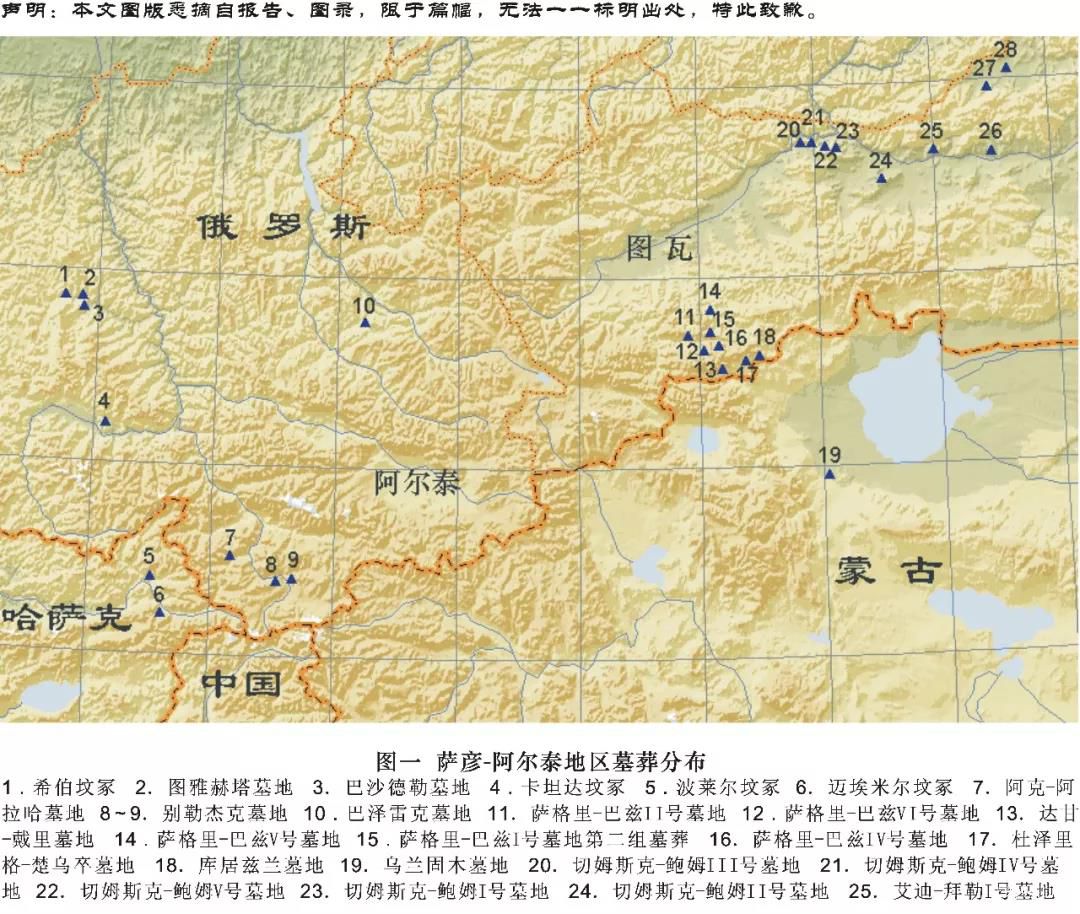

本文所述萨彦-阿尔泰地区指西起哈萨克丘陵东端、阿尔泰山西麓,东至西萨彦岭,北迄鄂毕河上游、阿尔泰山北麓,南抵俄罗斯阿尔泰共和国南端。包括今天哈萨克斯坦东部、俄罗斯阿尔泰共和国和图瓦共和国全部、蒙古共和国库苏泊省省会乌兰固木市等地区(图一)。

通常根据考古学文化的差异分为阿尔泰和萨彦两区。阿尔泰早期铁器时代考古学文化的研究开始较早,至今已有两百多年历史,大体可分作三个阶段。西萨彦岭地区的考古学研究是后进的,始于20世纪初。

第一节 阿尔泰地区

第一阶段:早期的古物收集(18世纪至19世纪初)

南西伯利亚地区斯基泰时期的考古发现最早可以追溯到18世纪,布格洛切维基(Bugroshchviki)等人盗掘了当地许多坟冢。[1] 大批珍贵文物被负责乌拉尔山地区冶金工作的维赞(N. Vitzen)和戴米朵夫(N. Demidov)得到,在1715年作为礼品呈献给彼得大帝,成为沙皇宫廷欣赏、把玩的珍贵艺术品。这批文物后来形成了埃米塔什博物馆的“彼得大帝藏品”(Peter the Great)。出于对同类艺术品的珍视,彼得大帝下令禁止盗掘,以保护这些遗迹。[2]

南西伯利亚出土艺术品上特殊的动物纹样引起了收藏家们的兴趣,他们认为这些艺术品与古代游牧民有关。怀着这份好奇心,1763年在南西伯利亚执行军事任务的麦勒古诺夫(Melgunov)将军挖开了当地的一座坟冢,并以他自己的名字为这座坟冢命名。其后,由克拉克(Clarke)、拜勒斯(P. S. Pallas)、杜波伊斯(Dubois)、苏马洛科夫(Sumarokov)、麦塞尔希米迪(D. G. Messershmidi)、米勒(G. F. Miller)等学者组成的苏联考古调查队在西伯利亚地区开展考察,初步积累了一些资料。

19世纪初,各个博物馆资助的考古队分别在南俄罗斯草原、黑海北岸、外高加索以及南西伯利亚等地发掘了多座坟冢,这些坟冢大多殉葬马匹、出土大量青铜器、铁器和大量的金器,许多器物上装饰着动物纹。有些学者将这些坟冢的主人同古典作家希罗多德笔下的斯基泰人联系起来,并且指出与彼得大帝藏品的相似之处。

第二阶段:初期考古调查与研究(19世纪50年代至20世纪40年代)

这一阶段的工作,主要为有目的考古调查和少量尝试性发掘,初步揭示了该地区早期铁器时代游牧文化的基本面貌,为以后的研究提供了重要的线索。

1856年,著名突厥学家拉德洛夫(V. V. Radloff)在阿尔泰南麓高山河谷内的波莱尔(Berel)和卡坦达(Katanda)两地发掘了两座大型 “永久性冻土墓”。[3]由于缺乏经验,致使墓室中的一部分有机物品被水浸泡而损毁。尽管两座坟墓已被盗掘,但在墓葬中仍发现配备马具的殉马和精美毛织品。拉德洛夫的工作是第一次有目的、有组织的科学发掘。此后数十年间,再没有大规模的发掘。

1924年,在列宁格勒国家民族人种学博物馆(State Ethnographical Museum)资助下,鲁金科(S. I. Rudenko)领导的阿尔泰探险队(Altai Expedition),对阿尔泰地区的地面遗迹展开调查。他们在苏联丘雷什曼河及其支流巴什考斯河之间的巴泽雷克山谷发现一处永久冻土墓地,并打探沟进行调查。1929年,格里亚兹诺夫(M. P. Gryaznov)发掘了巴泽雷克墓地的第一座坟冢,其形制与卡坦达和波莱尔坟冢相似。这座墓葬也在早年被盗,但椁室北部仍完整的保存着10匹殉马,均配备了精致的马具。这批珍贵的文物在1936年被送往巴黎展览。[4]

20世纪三十年代和四十年代,吉谢列夫(S. V. Kiselyov)率领的阿尔泰和萨彦探险队(Altai and Sayan Expedition,1930-1935)调查并发掘了卡拉科勒坟冢(Karakol)、库罗塔(Kurot)、库赖(Kurai)、图雅赫塔(Tuekta)、贝斯克良卡墓地(Bystryanskii Cemetery)、迈埃米尔坟冢。[5]

这些调查与发掘工作初步揭示出,早期铁器时代阿尔泰地区的墓葬结构表现出强烈的地方共性:地面都有石块堆砌的坟冢,竖穴土坑,墓室北部殉葬配备马具的马匹,南部是落叶松圆木制作的椁室。

第三阶段:研究的深入(20世纪40年代至今)

这一阶段的工作主要是苏联学者对墓葬集中的墓地的大规模发掘,并且基本建立起了阿尔泰地区考古学文化的序列。同时随着碳十四测年、人体测量、DNA分析等高科技手段的引入与发展,学者们不断对年代序列进行修订,并且开始深入探讨该地区与周边游牧部落、西亚等地区的文化交流,当地居民食物成分、社会结构等问题。

二战后,在苏联物质文化史研究院(Institute of the History of Material Culture of the Academy of Sciences of the U.S.S.R)和埃米塔什博物馆(Hermitage Museum)资助下,鲁金科再次率队于1947、1948、1949年对巴泽雷克墓地进行了第2、3、4次发掘,共发掘了7座大型坟冢,内容极其丰富,包括大量金属器、角器、木头、皮革、毛制品、丝织品和马具。[6]鲁金科、莱斯(Rice)、耶特马尔、格里亚兹诺夫、梅原末治、希伯特(F. T. Hiebert)、马劳瑞(J. P. Mallory)等学者的重视,他们分别对墓葬年代、随葬品风格来源、墓主人族属等问题做出了初步的推断。

1950年,1954年鲁金科又在卡拉科勒河(Karakol)附近的巴沙德勒(Bashadar)和图雅赫塔(Tuekta)村各发掘了几座坟冢。绝对年代比巴泽180年鲁金科认为阿尔泰地区的墓葬存在较强的地方特点,并将他们命名为巴泽雷克文化。[7]

20世纪七十年代以来,考古工作者在阿尔泰地区又发掘了大量的坟冢。其中库巴耶夫主持发掘了170多座。研究者发现该地区除了木椁墓之外,还有石室墓。俄罗斯学者将它们分别命名为乌斯特—久尤姆(Ust-Kiuyum)类型和阔克尼斯(Koksnskii)类型。

1990—1995年,在莫勒丁(V. I. Molodin)带领下,俄罗斯科学院西伯利亚分院考古学与人种学研究所(The Institute of Archaeology and Ethnography of the Siberian Branch, Russian Academy of Sciences)派遣的考察队在中国、蒙古、哈萨克边境的乌科克(Ukok)高原发掘了多座墓葬。其中阿克-阿拉哈(Ak-Alakha)3号墓地1号墓未被盗掘,为长方形竖穴木椁墓,里面埋葬着1位女性。墓底铺卵石,上面覆盖黑色毛线编制的毯子,墓穴的北部殉葬6匹马,均配马具,其中马鞍上表现老虎搏鹿的场景于巴泽雷克1号墓出土物十分接近。墓主人双臂刺满了蓝色纹身,表现鹿角鹰头格里芬咬身体反转的公羊,也与巴泽雷克M2男性身上的纹身相似。[8]这名妇女头顶留有高耸的发髻、身着黄色丝质衬衣,这在阿尔泰地区还是首次发现。随葬品包括鹿首银镜,一些木制容器、陶器,木雕,木雕包括有翼雪豹、鹿、鸟等造型。1991—1994年又发掘出4座斯基泰时期的墓葬:别勒捷克(Bertek)1号墓、10号墓、12号墓和27号墓。其中3座是木椁墓,1座是石室墓。[9]

1991年,颇罗斯马克(N. Y. Polos’mak)在别勒捷克(Bertek)山谷的库图尔古塔斯(Kuturguntas)发掘了一座坟冢,墓中殉葬10匹马,其中一匹的配备着精美的木质马具,出土毛织衣物、金器、木器,流行装饰格里芬图案,也属于巴泽雷克文化。研究者将其年代初定在公元前5-3世纪之间。[10]

1998—1999年,一支由法国、意大利、哈萨克三方考古学者组成的考察队在哈萨克斯坦东部的波莱尔地区发掘了11号坟冢,木椁南部独木棺内埋葬2具人骨,但惨遭盗扰。椁室北部随葬13匹马,其中有的马匹头部有木制包金仿鹿角装饰,有的马鞍上也装饰格里芬与狮子搏斗的图案。从葬仪、马具、木雕等来看,该墓葬属于巴泽雷克文化。这座墓葬的绝对年代在公元前294年左右。[11]

2006年7月,由28人组成的考察队在蒙古西部靠近中、俄、蒙三国边境的阿尔泰山上发现了一座斯基泰时期的坟冢(图二,12)。这座坟冢位于海拔2600米处,由于冰雪覆盖保存完好。坟冢规模不大,墓坑内有殉马,以方形木椁为葬具。墓主人侧身屈肢,以毛皮覆盖身体。随葬品包括武器、陶器、马具若干,其中包括马、格里芬形木器饰件。从这些迹象来看,这座墓葬显然属于典型巴泽雷克文化,而且也是目前为止发现的该文化最靠西南的遗存。这座墓葬的资料现已运回乌拉巴托整理。[12]

根据这些发掘出土的资料,格里亚兹诺夫、莫什科娃、希伯特、莫勒丁等学者都对阿尔泰地区早期铁器时代游牧文化的发展序列提出了自己的看法(表一)。

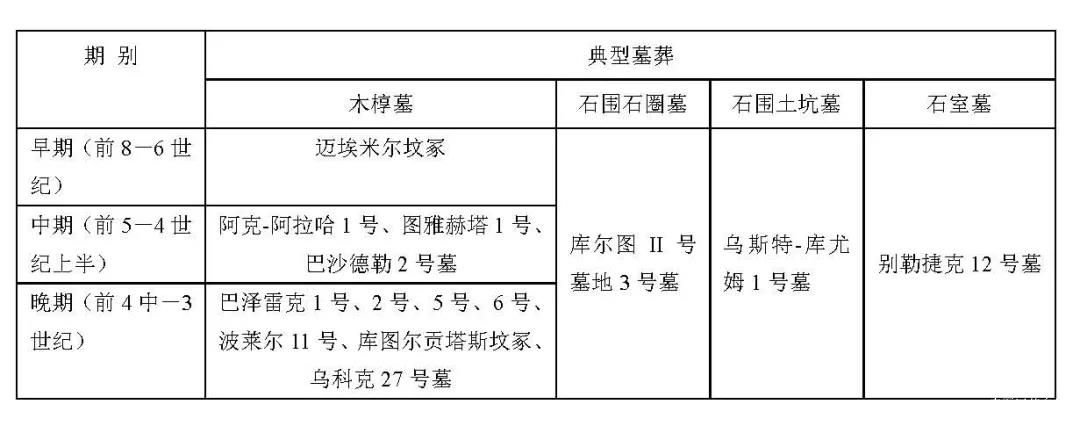

表一 阿尔泰地区分期简况[13]

[1] 坟冢,外国学者也称作“库尔干”,是“Kurgan”一词音译,指墓口上方堆筑的封堆,可与汉语“坟丘”、“陵”等词汇对应,由于有多座墓葬共用一个坟冢的现象,墓葬与坟冢不能直接等同。

[2] J. F. Hanskins, "Sarmatian gold collected by Peter the Great: -Ⅶ;The Demidov gift and the conlusions", Artibus Asiae, Vol.ⅩⅫ, 1959, pp.64-78. 2: 469-474)。

[3] “永久冻土墓”指古代埋葬在雪线附近的古墓。山顶积雪融水及地下水渗入疏松的墓室并且冻结,在来年夏季也不会融化。早年拉德洛夫使用热水浇灌的方法来融化封冻的坟冢,然后再进行发掘。

[4] E. A. Golomshtok and M. P. Griaznov, “The Pazirik Burial of Altai”, American Journal of Archaeology, Vol.37, No.1, 1933, pp.30-45.

[5] 〔苏〕吉谢列夫:《南西伯利亚古代史》(上册),乌鲁木齐:新疆社会科学院民族研究所,1981年,145-152页;《南西伯利亚古代史》(下册),1985年,11-41页。

[6] S. I. Rudenko, Frozen Tombs of Siveria: the Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1970.

[7] С. И. Руденко, Культура населения Центрального Алтая в скифское время, Москва, 1960.

[8] Н. В. Полосьмак, Л. П. Кундо, В. В. Малахов, А. А. Власов, И. Л. Краевская, И. А. Овсянникова, Г. С. Литвак, Л. М. Плясова, Л. П. Соловъева, А. Н. Шмаков, Ю. Г. Щеръаков, Н. В. Рослякова, Исследование вещественного состава находок из “Замерзших” могил Горного Алтая // Российская археология © 1. М., 1997б. С. 37-49.

[9] А. П. Деревянко, В. И. Молодин, Д. Г. Савинов, Древние культуры Бертекской долины, Новосибирск: BO<<Наука>>. Сибирская издательская фирма, 1994.

[10] N. V. Polos’ mak,“Investigations of a Pazyryk barrow at Kuturguntas”, Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, Vol.2,No.1.,1995, pp.92-111.

[11] Z. S. Samashev, G. A. Bazarbaeva, G. S. Zhumabekova and H. P. Francfort, “Le kourgane de Berel’ dans l’Altaï kazakhstanais”, Arts Asiatiques, 55, 2000, pp. 5-20.

[12] http://www.spiegel.de/international/0,1518,433600,00.html

[13]参见:N. A. Bokovenko, “History of studies and the main problems in the archaeology of Southern Siberia during the Scythian Period”, Normads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Berkeley, CA: Zinet Press, 1995, pp.255-261.; F. T. Hiebert, “Pazyryk Chronology and Early Horse Nomads Reconsidered”, Bulletin of the Asia Institute, Vol.6, 1992, pp.117-129.; В. И. Молодин, Некоторые итоги археологических исследований на юге Горного Алтая // Российская археология © 1. М., 1997б. С. 37-49

第二节 西萨彦地区

20世纪50年代以来,万斯帖恩(S. I. Vainstein)、格拉赫(A. D. Grach)、库兹拉索夫、博塔波夫(L. P. Potapov)继续在卡兹兰山作发掘,他们建议将这些斯基泰时代的坟冢命名为卡兹兰文化(Kazylan Culture)。这批资料后来被翻译为德语出版,名为《南西伯利亚图瓦发现的斯基泰时期的墓葬》。[1] 随后万斯帖恩将卡兹兰文化的年代定为公元前7—3世纪之间,并分为四个时期。1958年库兹拉索夫为图瓦早期铁器时代起了另一个名字:乌尤克文化(Ujuk Culture),分为2期6个类型,6种类型分别代表斯基泰时期图瓦生活的6个游牧民族。这一观点被后来的曼奈奥勒(M. H. Mannai-Ool)所接受,他在1970年出版的专著《斯基泰时期的图瓦》中,将乌尤克文化分为三期,还将墓葬详细分为6个类型、8种亚型(表二)。[2]

1971—1974年格里亚兹诺夫和曼奈奥勒发掘了乌尤克盆地(Uyuk Basin)的阿尔赞1号坟冢(Arzhan Kurgan I,图四,1-3)。这座墓位于西萨彦岭中南麓、图瓦首府克孜勒西北部阿尔赞村,坟冢直径长达120米,高4米,平面呈圆形,由大石块堆筑而成。每块石块重达20至50公斤,其中包括还有一件鹿石残块;坟冢以下古地表以上为圆木搭建的帐篷状木构架,直径80米,分隔成70个呈放射状排列的小墓室。木构架中央为中心墓室,8×8米见方,其中放置着9具小型单人棺椁和中央的一具4.4×3.7米见方的大型木椁。大型木椁中并列放置两具东西向独木棺,分葬一老年男子和一成年妇女,均侧身屈肢、头向西北。9具小型棺椁位于大型木椁南、西、北三面,里面埋葬的均为老年男子,1具为1重椁1具独木棺,还有1具为1重椁无棺,其余5具均为无椁的独木棺。大型木椁外东侧还殉葬6匹配备马具的马。另外,木构架周边的1间小室,发现多具独木棺,葬有15名男子;还有9个小室专门用于殉葬马。据统计阿尔赞1号墓中共殉葬马161匹,另有大量不完整马骨,属于300匹马。[3] 据推测,建造如此大规模的坟冢在当时需要1500人连续工作7至8天才能完成。格里亚兹诺夫和曼奈奥勒根据出土物断定这座坟冢的年代为公元前8世纪,早于公元前7世纪的黑海斯基泰。后来格里亚兹诺夫又将阿尔赞坟冢的年代提前到公元前9世纪,列为图瓦乌尤克文化的初期,引起很大争议。1995年,谢米诺夫和楚古诺夫结合新材料对以往建立的考古学年代序列作出了合理调整,指出图瓦考古学文化在发展过程中与哈萨克斯坦东部、蒙古西部、南西伯利亚塔加尔文化有较多的联系。[4] 目前这一研究较有影响力(表二)。

2000年夏,俄罗斯考古学家楚古诺夫(Chugunov)主持,德国方面派考古学家帕金格、马格勒(Magler)博士参与的考察队在阿尔赞“国王谷”中发掘了一座没有被盗掘的阿尔赞2号墓(图四,4-6)。直径75米,高2米,规模小于1号墓。坟冢下部中心的1号坑中空无一物,而在它东北部有一个为5×5米,深3米的方形坑,编号2号坑。里面是用西伯利亚桦树圆木搭建而成的椁室。椁室内葬一男一女,男性在北,女性居南,均侧身屈肢,左臂向下,头向西北。出土5700件金器,总重20公斤。包括项圈、耳环、头冠、箭箙和各式各样的小饰件、上面装饰着的丰富的动物纹图案,被发掘者称为“斯基泰动物纹百科全书”。另外还出土大量精良武器,包括青铜鹤嘴锄、箭镞、金柄铁剑等多种武器。据人骨鉴定,男性年龄为40—45岁,女性年龄为30—35岁。1号坑西北部紧挨着的3号坑内发现很少的衣物残片。南部的4号坑为一殉马坑,内葬数十匹配备马具的马。此外在坟冢下边缘位置还发现一些陪葬墓,为长方形石箱墓,分别葬一男性,侧身屈肢。[5] 目前阿尔赞2号坟冢的发掘品已运往埃米塔什博物馆整理。[6]

表二:萨颜地区分期简况

1972—1973年,苏蒙历史文化联合考察队对蒙古最西北部库苏泊省乌兰固木市郊区昌德曼山下的一处铁器时代早期的古墓群进行了发掘,其中木椁墓顺着昌德曼山东北坡由北向南一字排开,相互之间相距数米,同时木椁墓东部和西部,还有一些石棺墓。截至1974年,共发掘墓葬56座。出土物有小口圆唇鼓腹平底红陶罐、骨扣环、骨针、骨管、玻璃串珠、磨刀石、青铜扣环、徽章形青铜镜、青铜环首刀以及一些铁器。1978年,前苏联学者沃尔科夫(V. V. Volkov)最早将1972年发掘的9座墓葬材料公布,并初步将乌兰固木墓葬归入乌尤克文化。[7] 同年,策温道尔吉也发表《昌德曼文化》一文,将这种蒙古西部铁器时代早期的考古学文化命名为“昌德曼文化”,认为昌德曼文化较为独特,不宜归入乌尤克文化。[8] 目前对乌兰固木墓地考古学文化的性质尚无详细的论述。

[1] R. Kenk, Grabfunde der Skythenzeit aus Tuva, Süd-Sibirien,München, 1986.

[2] 同注〔13〕N. A. Bokovenko文。

[3] M. P. Grjaznov, Der Großkurgan von Arzhan in Tuva, Südsibirien, München, 1984.

[4] V. Semenov and K. Chugunov, “New evidence of the Scythian-type culture of Tuva”, Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, Vol.2, No.3., 1995, pp.311-334.

[5] M. Edards, “Master of Gold”, National Geographic, Vol.2003, No.6, pp.112-129.

[6] 阿尔赞2号坟冢简介和图录已经出版:

Аржан Источник в Долине царей Археологические открытия в Туве (Archaeological Discoveries in the Valley of the Kings, Tuva Artifacts from the Arzhan Barrow), Санкт-Петербург 2004.

[7] E. A. Novgorodova, V. V. Volkov, S. N. Korenevskij und N. N. Mamonova, Ulangom, Ein skythenzeitliches Gräberfeld in der Mongolei, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1982.;〔苏〕沃尔科夫著、陈弘法译:《乌兰固木古墓群》,《文物考古参考资料》第六期,42-46页;V. V. Volkov, “Early Nomads of Mongolia”, Normads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Berkeley, CA: Zinet Press, 1995, pp.316-333.

[8] 〔蒙〕策温道尔吉著、陈弘法译:《昌德曼文化》,《文物考古参考资料》第六期,46-51页。

第二章 分期与编年

第一节 阿尔泰地区

半个多世纪以来,很多学者都致力于对阿尔泰地区早期铁器时代的遗存进行分期和编年。他们所采用的研究方法主要分为风格分析、类型学分析和科学测年三种。其中最具代表性的学者有耶特马尔、格里亚兹诺夫、博科文克、希伯特、莫勒丁、马劳瑞等。他们基本将该地区遗存界定在公元前8—2世纪之间,上接卡拉苏克文化,下迄公元前2世纪匈奴占领该地区(表一)。但我们发现他们在讨论过程中受传统斯基泰文化分期影响较大,并未详细阐明类型学分析、分期的意义。同时也缺乏对墓葬形制、随葬品等多种因素组合的通盘考虑。

我们认为,公元前8-3世纪正是欧亚草原游牧部落逐渐兴起的时期。骑马术的普及大大提高了东西方游牧部落之间、以及这些草原民族与南方发达的农业文明之间文化交流的速度和深度;波斯和希腊文化因素涌入阿尔泰,并在与当地文化逐渐融合的过程呈现出鲜明的阶段性特征。在此背景下,我们运用考古学类型学和文化因素的分析方法,对公元前8—3世纪阿尔泰地区的考古学文化进行新的编年与分期。至于公元前3世纪以后的文化序列,也就是斯基泰时期和匈奴时期的分界,学者们的意见分歧很大,还有待于将来更加系统的研究。

1 墓葬形制

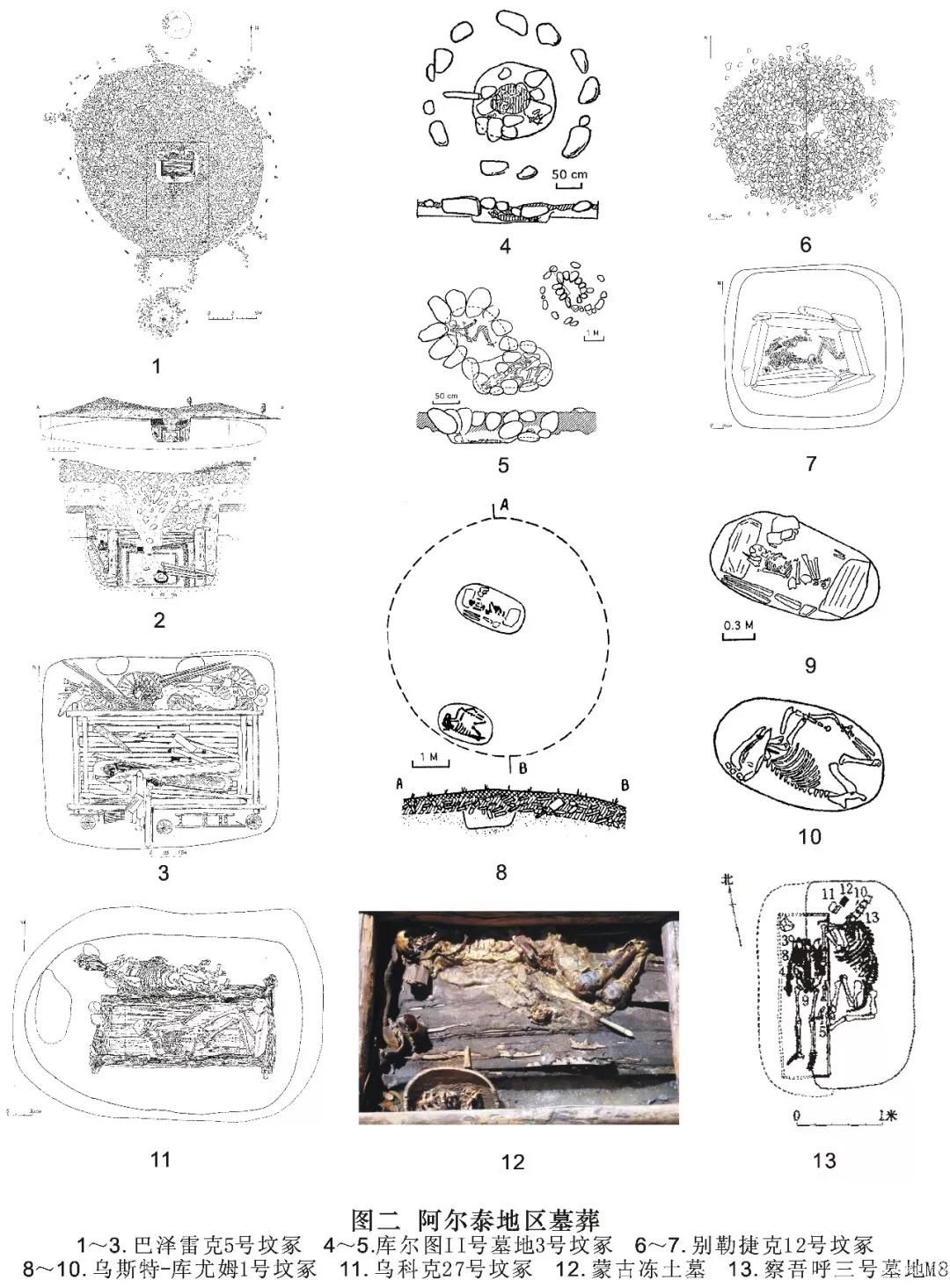

考古学对墓葬的分析包括两个方面:墓葬形制和随葬品。我们先来看看墓葬形制,公元前8-3世纪阿尔泰地区的墓葬可以分为四类:木椁墓、石围石圈墓、石围土坑墓、石室墓。其中大中型墓葬均为木椁墓,后三种多是小型墓葬(表一,图二)。

木椁墓 这类墓葬在阿尔泰地区最为典型,公元前8—3世纪一直流行(图二,1-3,11-12)。地表都有石块、土堆筑的圆形坟冢。大型坟冢直径25~50米,中小型直径3.5~25米。坟冢正下方是长方形竖穴土坑,墓坑底部分南北两部分,北部是殉马区,墓葬级别不同,殉葬马匹数量在1匹至十几匹不等。马匹呈东西向安葬,身上多配备全套马具;南部是用西伯利亚落叶松圆木搭建而成的方形或长方形木椁。大型墓葬木椁内部有木棺,常见用原木掏挖而成的独木棺,也有用木板钉合的木棺;小型墓葬无木棺,死者直接葬在木椁内。葬式流行侧身屈肢,头向西。随葬品多放置在木椁内。此类墓葬的形制早晚略有差别,有学者发现,迈埃米尔等早期墓葬的墓坑底部北高南低,即北部殉马区高于南部木椁底部,而在公元前6世纪以后,墓穴底部逐渐齐平。[1]

石围石圈墓 地表多无坟冢,外有直径6—10米的圆形石围。石围内有两个卵石围砌的石圈,石圈内下挖不足半米的浅坑,分葬人和马匹或马具。葬式流行侧身屈肢、头向西。此类墓葬在公元前8世纪左右出现并在早期铁器时代一直延续,形制变化小,随葬品少(图二,4-5)。

石围土坑墓 与石围石圈墓的区别是,没有石圈,墓主人头下和脚下分别放置一块平整的枕石和垫脚石(图二,8-10)。

石室墓 地表有低矮的圆形石堆,长方形竖穴土坑,墓坑底部用长块石板搭建的长方形石室。墓主人侧身屈肢,头向西。随葬品少、不殉葬马匹。据称,此类墓葬青铜时代末期出现,进入早期铁器时代以后,数量迅速减少并延续了相当长一段时间。[2] 莫勒丁所谓的公元前6-2世纪与巴泽雷克文化并行的卡拉科比尼安文化(Kara-Kobinian),也指这种石室墓文化(图二,6-7)。[3] 我们发现当地青铜时代晚期的卡拉苏克文化(Karasuk Culture,公元前1500-800年)就流行这种石室墓,由此推断早期铁器时代的石室墓可能是卡拉苏克部落遗民,其数量的减少可能与当地以木椁墓为代表的游牧部落的兴起有关。

可见,侧身屈肢葬、西首葬、殉马是早期铁器时代阿尔泰地区墓葬的典型特征;坟冢、木椁、独木棺是身份等级的标志。但墓葬形制变化不大,不能作为我们判断年代、分期的直接依据。

2 随葬品

阿尔泰地区早期铁器时代坟冢的随葬品,尤以金器、武器、马具、木雕、毛织品最为发达。金器作为游牧民身分和等级的标志,常常用于随葬。但两个多世纪以来,该地区大中型墓葬多被盗掘一空。许多学者从艺术风格学角度出发,证明埃米塔什等博物馆收藏的许多金器出自阿尔泰地区早期铁器时代的坟冢。可惜这些金器脱离了与墓葬的共存关系,无法作为我们研究的基础。值得庆幸的是,墓穴北部的殉马坑一般保存较好,这些殉葬马匹身上都配备马具。马具作为阿尔泰游牧民生活的必需品,变化速率较快,时代和地域特征十分突出,可以作为我们判别年代的依据。同时,墓葬中还出土了一些陶器,其形制早晚也有差异,可作参照。阿尔泰地区木雕工艺高超,木雕造型、题材多以风格独特的的动物纹和花叶纹为主。使用木制马具以及在马身上装饰纹样繁复的木雕,是该地区居民独有的习俗。在此,我们将其归入马具一并讨论。毛织品在阿尔泰地区也十分发达,在大中型墓葬中出土很多,既有木椁四壁悬挂的大幅毛毯,也有的覆盖在马鞍表面。随葬品中最引人关注的是以动物纹为主的丰富装饰题材,其中既有阿尔泰本土的题材,也有来自希腊、波斯、欧亚西部草原的艺术母题,另外墓葬中也发现一些中国地区制造的物品。这些都可以作为我们分期、编年的依据。

3 分期

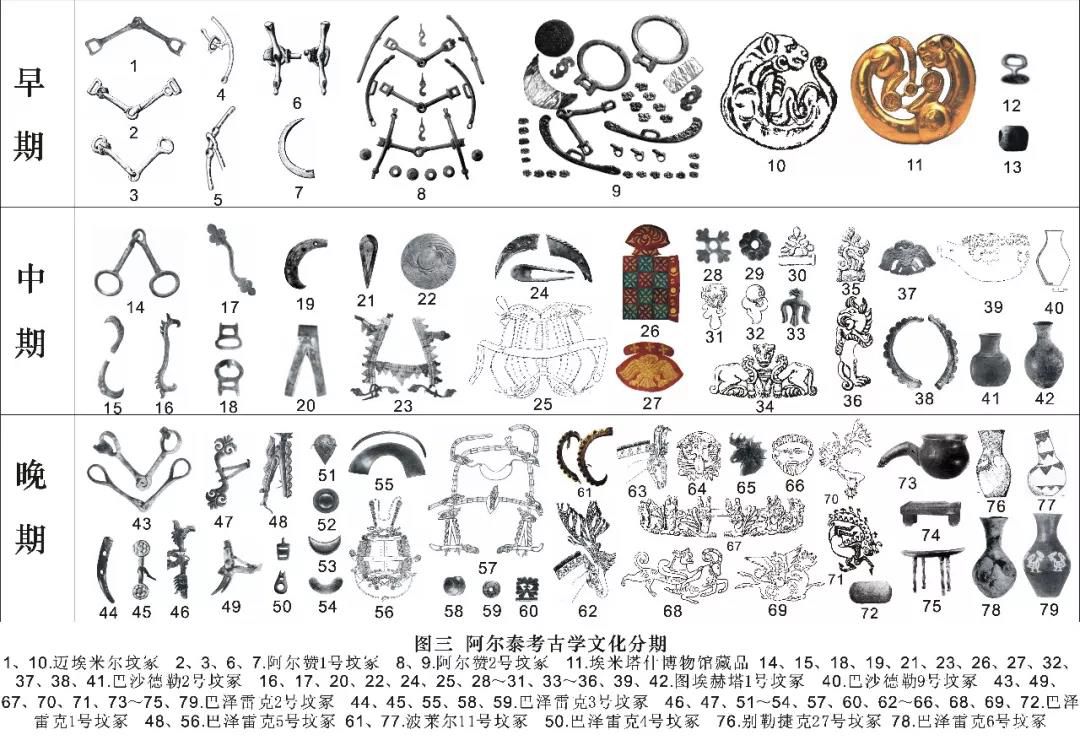

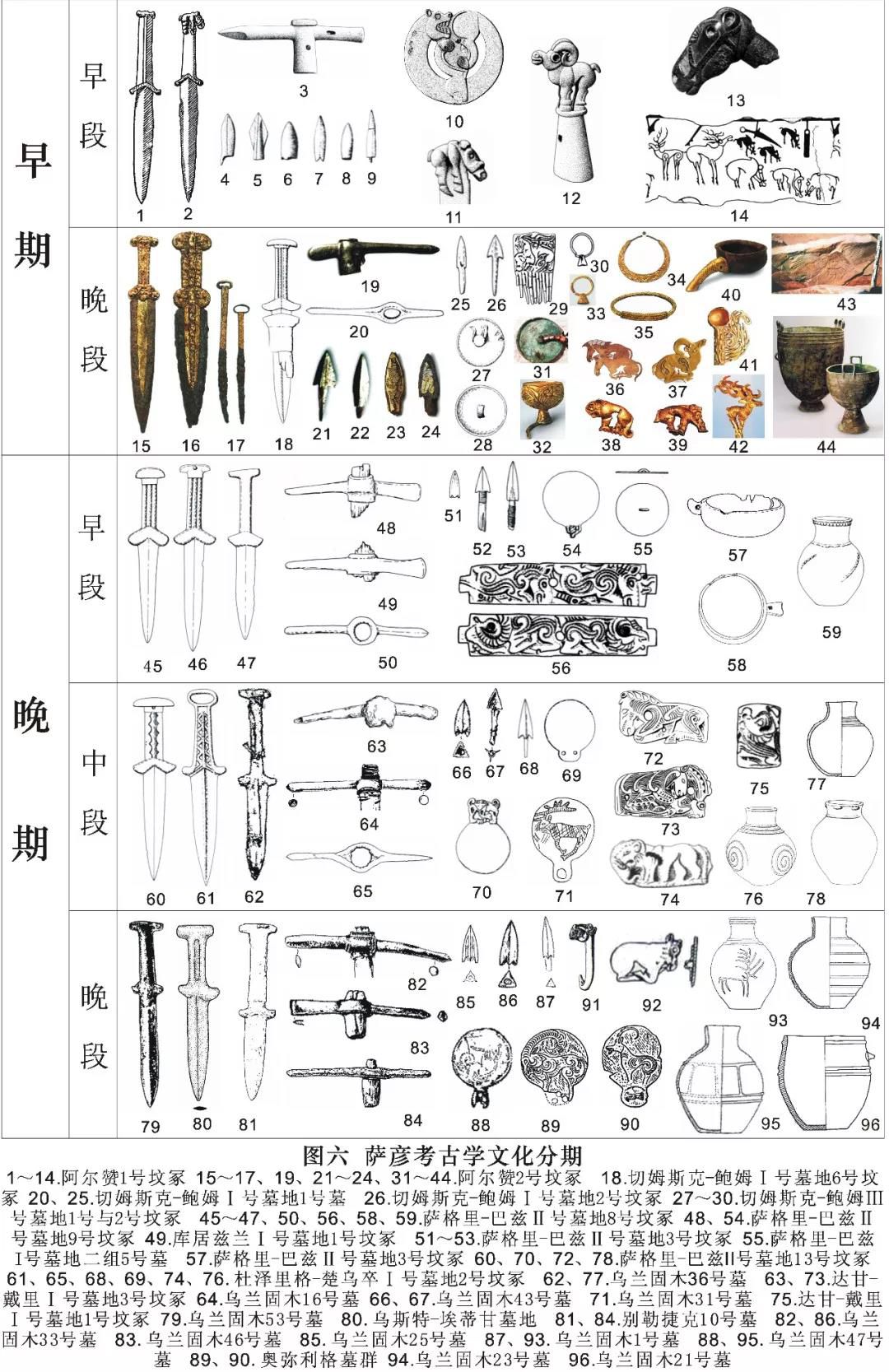

我们根据随葬品形制、组合、装饰主题、文化因素的演化情况,将阿尔泰地区早期铁器时代考古学文化分为三期(图三):

早期,初创期 以迈埃米尔坟冢为代表。骑乘所需的马具初具模型,装饰母题简单,以身体蜷曲的雪豹为主。

随着骑马术在欧亚草原的传播,阿尔泰居民在早期铁器时代初就能制作马衔、马镳。具推测,最初的马衔是用缠绕的皮革制成,后来才用青铜打造。[4] 青铜马衔根据穿孔的形状可分为马镫形、葫芦形、圆形三种,其中马镫形马衔较为流行。马镳多见三孔棍状骨制马镳、野猪獠牙制成的马镳,青铜马镳呈“Y”字形,有的旁边分出一个支叉(图三,1-9)。早期资料中未见马鞍实物,推测有可能为简单的毡毯之属。这一时期的装饰纹样以迈埃米尔坟冢出土的马身饰牌最具代表性,饰牌上表现出一只牙齿、爪张开的蜷曲状雪豹。埃米塔什博物馆也收藏了一件阿尔泰出土同样题材的黄金饰牌(图三,10-11)。同时期邻近的西萨彦图瓦地区的马具与阿尔泰一致,在阿尔赞1号坟冢内,就同时发现了这三种马衔,其中马镫形马衔的数量也是最多的,而且也出土了一件装饰蜷曲雪豹纹样的马胸饰牌。此外,萨彦地区其他墓葬也出土了青铜制的两孔、三孔棍状马镳及野猪獠牙制成的马镳,青铜马勒带带扣、四方体多孔节约等马具(图三,2-9,12-13)。

中期,发展期 以巴沙德勒、图雅赫塔墓地为代表。马具趋于完备,皮毛制马鞍出现,鞍桥出现,马头开始装饰鹿角状木雕;木器加工技术发展、装饰母题增多。动物造型以单体、侧面、静立状态为主。动物形态呆板、搏斗场面少见。

马具流行圆形穿孔的青铜马衔;“S”形木制马镳,马镳两端雕刻成鹰首、格里芬首或花叶形。也有野猪獠牙制作的双孔马镳;出现左右对称的皮毛制马鞍,并有木制鞍桥,鞍鞯上装饰简单的鹰或花叶纹样;流行圆形、水滴形木雕当卢;“V”字形的素面木制颊带,青铜制和角制的马勒带带扣;节约多呈“十”字形,圆形少见(图三,14-27)。级别较高的大型墓葬大量使用包金箔的木制马具和饰件,并且在个别马的笼头上增加仿鹿角木雕(图三,23,38)。[5] 这一时期装饰题材更加丰富,主要反映在木雕装饰上,鹰、狼、虎、鹿、山羊是当地最多的装饰造型。这类题材在图埃赫塔、巴沙德勒墓葬出土的马镳、当卢和其他木制饰件上数量最多。同时一些波斯因素也被引入到当地艺术题材当中,典型的如狮、狮首格里芬、鹰首格里芬等动物纹和十字形和卷叶植物纹(图三,28-37)。另外,这一时期开始出现多种文化因素融合的现象,比如巴沙德勒2号墓木棺两侧板上分别雕刻出一列虎搏山羊、虎搏野猪、虎搏鹿的场景。成列的走狮和斗兽纹是典型的波斯艺术题材和构图形式,但是虎、野猪、鹿的造型则是阿尔泰当地题材(图九,22)。木制容器主要见敞口鼓腹圜底碗(图三,39)。陶器数量较少,以手制灰陶为主。器类以侈口折腹平底罐、小口细颈鼓腹瓶、直口高领鼓腹罐三类为主,并有少量大口平底瓮、直口折肩鼓腹罐。陶器多为素面(图三,40-42)。

晚期,繁盛期 以巴泽雷克墓地、波莱尔11号坟冢为代表。马具发达,铁制马衔开始流行,高级墓葬殉马的身上装饰繁缛;木器加工、毛织技术发达,装饰题材更加丰富,新出现人物、鱼、鸡、兔等造型。构图复杂、表现生动的立体圆雕大量出现。波斯艺术因素、希腊艺术因素、欧亚草原艺术因素的比重大大增加。出现中国地区制造的物品。

这一时期马具最典型的特征是铁制马衔的出现(图三,43)。马镳仍以“S”形为主,两端装饰纹样更加丰富多样。新出现鹰首格里芬、天鹅、奔鹿、山羊、圆形、多棱纺锤形等造型的马镳,同时也发现仿野猪獠牙的双孔角制马镳(图三,44-47)。另外,双孔野猪獠牙马镳和棍状青铜马镳仍然沿用(图三,49);当卢以圆形、水滴形为主,新出现圆弧状、月牙形当卢(图三,51-54);木制颊带两缘装饰水波纹或兽头(图三,48);大型墓葬中个别马匹笼头上装饰仿鹿角木雕,制作更加精致,能够表现出鹿角的枝蔓(图三,61-62);马面部流行装饰格里芬面具:马两颊和鼻梁蒙盖皮毛制格里芬兽身,并与马头顶端装饰圆雕格里芬首相连接构成整体形象(图三,63);马鞍装饰复杂,鞍桥、马鞍前后两端以及鞍鞯下部增加饰牌和挂饰、鞍鞯上流行鹰、格里芬、狮、虎、鱼与山羊搏斗的图案(图三,68-69)。木器加工业发达,除马具以外,还包括四腿小木桌、实木桌、木枕、马蹄形把手的敞口鼓腹圜底碗、箜篌等等(图三,72-73,75;图八,2)。能够熟练制作出线条流畅、造型生动的动物圆雕(图三,64-65,67,70);毛织技术也大大地提高,能够制作大幅挂毯、立体动物模型,表现复杂的画面(图八,7-8);石器主要见四足祭祀盘(图八,74);此外还发现用作蒸汽浴的铜鍑、带把手的四足铜盘、带柄铜镜等。这一时期的装饰母题较中期增加了人物、鱼、鸡、兔等。阿尔泰居民还将格里芬形象融入本土的鹰、鹿崇拜当中,创造出一种鹰首鹿角鹿身的神话动物,我们称之为鹿形格里芬(图三,71)。[[6]] 受欧亚西部草原艺术影响,大量使用后肢翻转180°的动物造型和复杂的搏斗场景(图三,68-69)。大量波斯文化因素融入阿尔泰艺术,比如箜篌、毛毯上骑士、走狮纹、斯芬克斯、阿娜希塔女神、火坛、莲花纹等。希腊文化因素表现在巴泽雷克流行的棕榈纹、连续旋涡纹图案和鬃呈鱼鳍状的格里芬形象(图八)。巴泽雷克墓葬中也出土一些中国地区制造的物品,如战国晚期的楚式羽地四山镜、秦式漆器、凤鸟纹锦等。另外巴泽雷克5号墓还出土一件仿中国样式的四轮马车模型明器。晚期陶器仍以侈口折腹平底罐、小口细颈鼓腹瓶、直口高领鼓腹罐为主,大口平底瓮不见,器形较早期变化不大,流行在陶器肩领部位刻画三角几何纹、动物纹或装饰水波状附加堆纹(图三,76-78)。出现木器仿陶器的现象,比如巴泽雷克2号墓出土的一件侈口折腹平底木罐,罐腹还贴着皮制剪影状公鸡图案(图三,79)。

4 年代

近年来耶特马尔、勒讷等学者已经对早年俄国学者的分期和编年提出了置疑。马劳瑞也采用了新的分析方法,纠正了以往科学测年的一些错误。[7] 通过以上分析可知,阿尔泰地区的考古学文化的主体是殉马的木椁墓、石围墓的主人所创造、享有的物质文化。这种文化在公元前8-3世纪之间呈渐进式发展状态,是一脉相承的。因此将不同期分为不同文化的做法是有问题的。我们将图埃赫塔、巴沙德勒墓地单独分出列为中期,是考虑到它代表了一个外来因素的引入和初步本土化的过程,与晚期巴泽雷克墓地反映出的木器、毛纺织技术的成熟、多种文化因素交融和本土化的状况呈继承、阶段性关系。结合马劳瑞等学者的绝对年代结果,我们将巴泽雷克墓地为代表的晚期文化年代定在公元前4世纪中叶至公元前3世纪;将图埃赫塔墓地为代表的中期文化界定在公元前5-4世纪上半叶;早期以迈埃米尔墓葬为代表的文化界定在公元前8-6世纪(表三)。

表三:阿尔泰地区墓葬分期

第二节 西萨彦地区

20世纪50年代以来,万斯帖恩、库兹拉索夫、曼奈奥勒、格拉赫、格里亚兹诺夫、博科文克、谢米诺夫和楚古诺夫等多位俄罗斯学者都对西萨彦图瓦地区早期铁器时代考古学文化进行过分期(表二)。其中格里亚兹诺夫、谢米诺夫和楚古诺夫的看法较有影响力。目前争论的焦点主要有两个:第一,阿尔赞1号坟冢的年代。第二,各时期考古学文化间的关系。对此主要有三种不同的观点:格拉赫认为图瓦早晚为两种文化;谢米诺夫和楚古诺夫认为图瓦地区文化自是一脉相承,但在公元前6—4世纪另有一支并行发展的乌尤克文化;以格里亚兹诺夫为首的大部分学者仍坚持图瓦地区早期铁器时代仅有乌尤克一种文化,该文化自始至终一脉相承,直至公元前2世纪末匈奴占据图瓦地区。[8] 结合阿尔赞2号坟冢等新材料,以下将对西萨彦地区考古学文化进行重新分期与编年。

1.墓葬形制

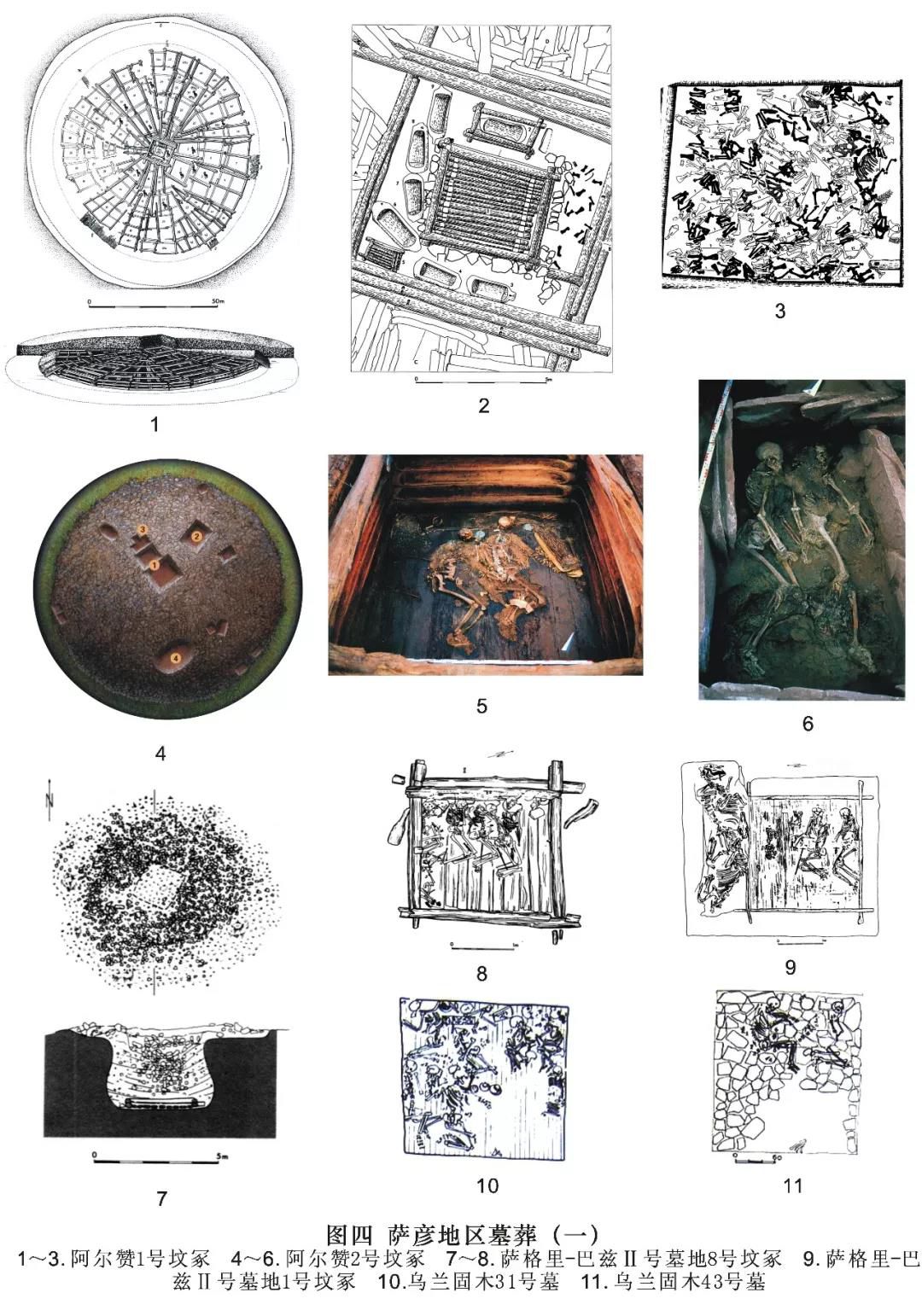

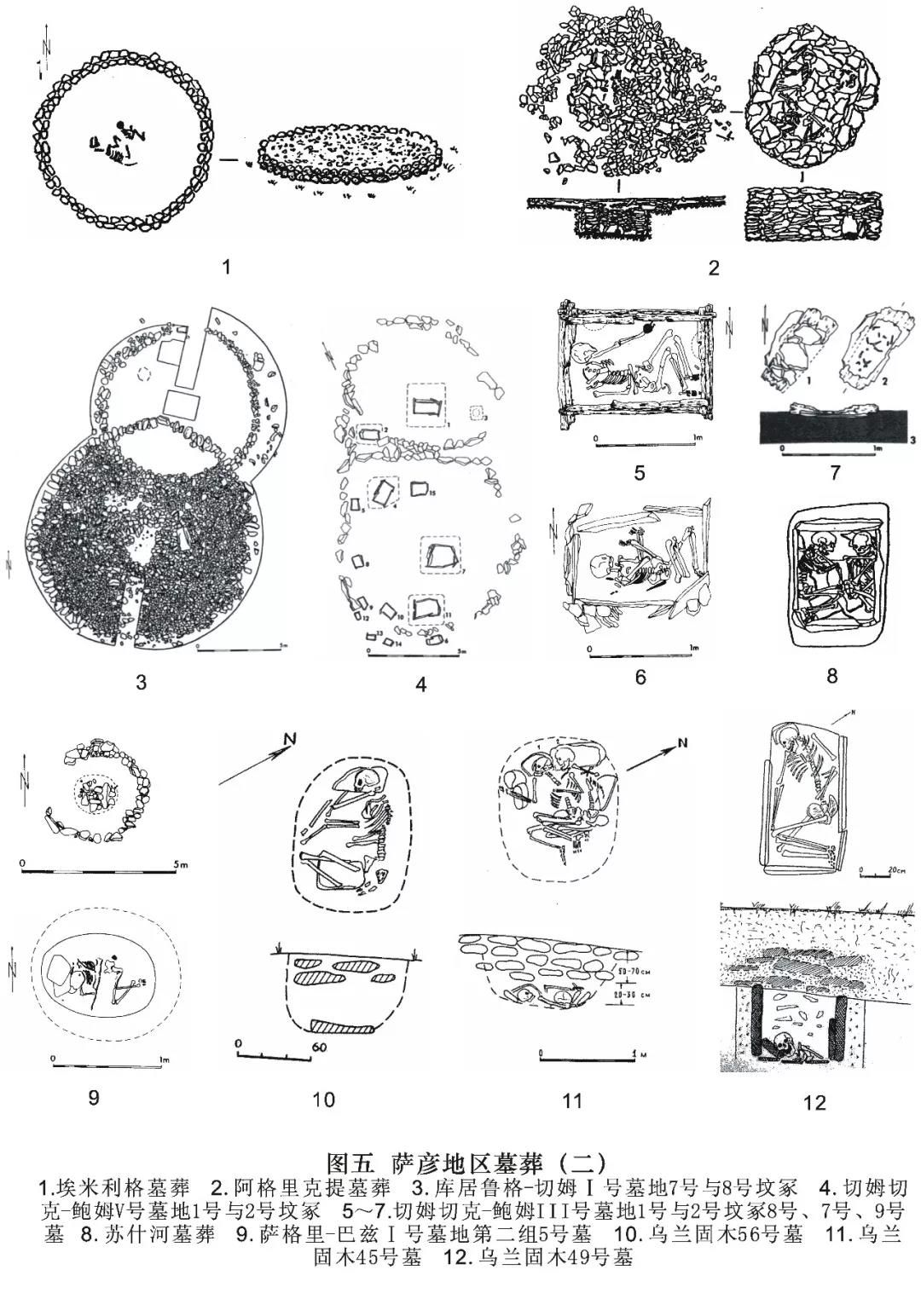

萨彦地区的墓葬有主要有4类:木椁墓、同冢异穴合葬墓、土坑墓、石室墓。葬式都流行侧身屈肢、西首葬。后三类墓葬形制早晚差异小(图四;图五)。

木椁墓 分为大型木椁墓和小型木椁墓两种,地表都有石筑封堆,封堆下方都有近方形的椁室。大型木椁墓封堆直径在50米以上,主椁室埋葬高级贵族,随葬大量金器、武器,周围还有附属的陪葬墓和殉马坑(图四,1-6)。小型木椁墓的椁室内常并排合葬多人、随葬品不多(图四,7-11)。

同冢异穴合葬墓 分为单体封堆和双联封堆两种,封堆直径一般在十几米左右。双联封堆是由南北两个圆形封堆相交构成的联体建筑,坟冢下部用石围隔开。封堆下方有多个墓坑,分葬单个个体。葬具有石室、木椁、独木棺三种。稍大的墓坑位于坟冢中部,小的墓坑分布于坟冢的南、西、北侧(图五,3-7)。

土坑墓 无封堆,有的外侧有圆形石围,中心有很浅的土坑、埋葬单个个体,有的在人身旁边殉马(图五,1,9-11)。

石室墓 地表无明显封堆,墓坑浅、呈长方形,用竖直的石板围成。埋葬单个个体或双人合葬(图四,6;图五,8,12)。

石砌墓 地表无明显封堆,墓坑浅,用片石垒砌而成。常见人马合葬,这类墓葬早期墓坑近圆形、晚期呈圆角长方形(图五,2)。

2.分期

结合随葬品演化的情况,可以将西萨彦地区考古学文化分为两期五段:

早期早段 墓葬有大型木椁墓、小型石围土坑墓和石室墓三种。大型木椁墓以阿尔赞1号坟冢为代表。无墓坑,直接在古地表起建辐射状木构架,木构架之上用石块堆筑封堆。墓室分主墓室、陪葬墓室、殉马室三类。主墓室位于木构架中心,为内外两重木椁。里层木椁内以独木棺分葬高级贵族夫妇。两重木椁之间有多匹殉马和多具陪葬墓,陪葬墓多以独木棺为葬具(图四,1-3)。随葬品中多见青铜武器,流行“V”字形剑格的窄刃短剑,剑首呈“一”字形或装饰野猪形圆雕,剑柄中部多起脊(图六,1-2);鹤嘴锄有管銎、尖部呈圆锥状,尾部呈圆柱状,顶部有一圆垫封堵(图六,3);镞根据质地可分为有青铜制和骨制两种,多呈扁平柳叶状或子弹头状,无铤者居多,有的底部带有倒刺(图六,4-9)。装饰题材主要见:青铜胸饰牌上身体蜷曲的雪豹、配备笼头的马头角制圆雕、青铜短剑剑首和杖头顶端四肢伸展、蹄尖伫立的野猪、山羊(图六,10-13)。其中野猪和山羊的形象与当地青铜时代末期鹿石上凿刻的形象接近(图六,14;图七,3)。

早期晚段 大型木椁墓以阿尔赞2号坟冢为代表,坟冢下木构架不见,坟冢下有多个竖穴土坑。坟冢下部中心位置设有防盗掘的空坑,主墓室位于坟冢侧缘,仅有一重方形木椁,贵族夫妇直接安葬在椁地板上。主墓室旁也有陪葬墓坑和殉马坑,葬具出现竖直石板围砌的石室(图四,4-6)。出现同冢异穴的多人合葬墓,以切姆斯克-鲍姆Ⅲ号墓地1号与2号坟冢为代表(图五,5-7)。随葬品包括金器、木器、石器、青铜和铁制武器和其他日用品。阿尔赞2号坟冢中出土金器最多,包括项圈、鍑的模型、耳环、冠饰、发簪以及衣物和箭箙上的各类饰件(图六,32-42)。另外库居鲁格-切姆Ⅰ号墓地9号坟冢、萨里格-布伦(Saryg-Bulun)墓葬也出土了一些形制类似、装饰纹样接近的金器;木器以包金马蹄形把手的敞口鼓腹圜底碗、小木盘为代表;石器主要见平底盘;武器流行蘑菇头状剑首、蝴蝶翼状剑格的宽刃铁短剑,剑柄有两竖道凹槽(图六,15-16,18);新出现无管銎的鹤嘴锄,尾部呈圆柱状或多棱状(图六,19-20);出现双翼、三翼有铤青铜镞(图六,21—26);日常用具流行边缘卷起的圆形钮和桥形钮铜镜(图六,27-28,31)。此外阿尔赞2号坟冢还出土包金环首小刀、青铜鍑等日用品(图六,17,44)。这一时期的装饰多见于金器,题材流行虎、鹿、马、山羊、野猪、鹰、鳕鱼等动物纹和“S”形水波纹。动物姿态除了早期静止伫立状以外,还有作飞奔状、屈卧状,后蹄翻转180°的姿态开始出现但数量较少。构图趋于复杂、出现虎搏羊的动物搏斗场面(图六,32-42)。另外,切姆斯克-鲍姆Ⅲ号墓地1号与2号坟冢还出土两把的骨梳,梳柄上雕刻的山羊造型与金器上的十分接近(图六,29)。

晚期早段 墓葬开始流行多人同椁合葬的小型木椁墓,这类墓葬地表也有圆形封堆,封堆下掏挖2.5至4米深的方形竖穴土坑,墓坑口小底大呈袋状,坑底架设圆木搭建的“井”字形方形木椁,木椁内并排合葬多人、均侧身屈肢,头向西,头下枕片石。每人有各自的随葬品,包括武器、陶器和其他日用品等随身携带的物品。以萨格里-巴兹(Sagly-Bazi)Ⅱ号墓地8号坟冢为代表(图四,7-8)。随葬品中出现少量陶器,以手制灰陶的小口鼓腹平底罐居多(图六,59);武器仍流行蘑菇头剑首蝴蝶翼格的宽刃短剑,剑首和剑格更加宽厚。出现“一”字形剑格、剑首的新形式。其中少数为铁制或铁刃铜柄(图六,45-47);出现短管銎扇叶尾鹤嘴锄,顶部无垫片封堵(图六,48-50);流行三翼青铜镞和三棱骨镞(图六,51-53);铜镜流行境钮位于镜面边缘的侧钮境,早期的圆钮境和桥钮镜少见(图六,54-55);木器仍使用带柄的敞口鼓腹圜底碗(图六,57-58)。装饰题材主要见骨雕牌饰上屈卧姿态的马和山羊(图六,56)。

晚期中段 小型木椁墓墓壁趋于竖直、墓口外敞。有的还在墓穴北部留出二层台,殉葬马匹。典型墓葬如萨格里-巴兹Ⅱ号墓地1号、6号坟冢、乌兰固木31号墓(图四,9-10)。随葬品中陶器数量增多,仍以小口鼓腹弦纹罐为主,陶罐口沿和颈部多施2~3道弦纹,有的也在罐腹施螺旋形水波纹(图六,76-78)。随葬武器中,短剑仍以“一”字形剑格和剑首的形式为主,新出现一些环首短剑(图六,60-62);铁制鹤嘴锄数量增多,无管銎柱状尾鹤嘴锄流行(图六,63-65)。三翼青铜镞和三棱骨镞流行(图六,66-68);铜镜仍流行侧钮境,在境背面刻画鹿的图案以及将境钮打制成动物形状的做法增多,新出现无钮境、只在镜面边缘打2~3个小孔(图六,69-71)。装饰题材主要见于骨雕牌饰和铜镜背面,以屈卧姿态的马、和伫立状公鹿为主(图六,70-75)。

晚期晚段 仍以小型木椁墓为主,乌兰固木地区的一些墓葬开始用片石铺椁底。典型墓葬如乌兰固木43号墓(图四,11)。日用器中陶器数量大大增加、仍以小口鼓腹弦纹罐为主。流行在罐腹装饰多道平行弦纹、方格纹、几何弦纹等。有的也装饰抽象的鹿纹(图六,93-96)。流行侧钮铜镜,侧钮部分加长,除前后穿孔外,还出现上下穿孔。在境背装饰动物纹的做法增多(图六,88-90);武器仍流行“一”字格铁制短剑(图六,79-81);无管銎柱状尾鹤嘴锄(图六,82-84);三翼青铜镞和三棱骨镞(图六,85—87);装饰题材仍以铜镜背面刻凿的动物纹为主,常见伫立姿态的野山羊和公鹿、也有后蹄翻转180°的动物造型(图六,88-91)。另外也发现少量青铜饰牌和带钩,表现屈卧姿态的鹿和张开牙齿的虎头和狼头(图六,91-92)。

3.年代

上文已提到,在阿尔赞1号坟冢的积石中发现一块鹿石残件。我们知道,鹿石是卡拉苏克文化晚期的典型特征,通常立于墓葬前面,象征武士。从纹饰和地域上,俄罗斯学者伏尔科夫将欧亚大陆草原上的鹿石可以大致分为两大类:一类刻划动物图案及武器,根据表现手法“写实”与“抽象”的特征又可细分为两小类:“萨彦—阿尔泰类型” 、“蒙古—外贝加尔类型”,另一大类则只刻画其他如项链、武器等图案,称为“欧亚类型”(图七,1-4)。[9] 阿尔赞1号坟冢出土的鹿石,雕刻着野猪、公鹿的形象,造型写实;折背短剑、鹤嘴锄造型,也与当地卡拉苏克文化墓葬中出土实物一致,由此可以判定这块鹿石应为“萨彦—阿尔泰类型”鹿石(图六,14)。而鹿石在萨彦-阿尔泰地区最晚的流行时间约在公元前8世纪。由考古地层学理论可知,以阿尔赞1号坟冢为代表的考古学文化打破了时代较早的卡拉苏克文化,其年代不早于公元前8世纪。同时结合科学测年结果,可将阿尔赞1号坟冢年代判定在公元前8世纪末至公元前7世纪初之间。[10]

阿尔赞2号坟冢规模变小,坟冢下不再搭建圆形散射状的木椁,而开始向地表下掏挖竖穴作为墓室,在坟冢中心掏挖方形空室,而将主墓室移开的做法也应是晚期为防避盗掘所专门设计的。同时阿尔赞2号坟冢使用大型木椁、双人合葬、侧身屈肢、头向西、以及大量殉葬马匹的习俗和随葬品均与阿尔赞1号坟冢相似,具有明显的继承关系。此外,阿尔赞2号坟冢填石中也发现一块萨彦-阿尔泰类型鹿石,同时出土金器上鹿、野猪等动物造型与鹿石图案接近,这种情况在晚期则很少见(图六,43)。由此推测这座墓葬的年代应在公元前7世纪。这与科学测年的结果一致。[11]

同冢异穴合葬墓的坟冢下正中的墓葬规模稍大,其南、西、北三侧绕以小墓,这种规律与阿尔赞2号坟冢相同。墓葬中出土“Y”字形马镳、带扣、圆锥形金耳环以及骨梳上装饰的动物纹造型与阿尔赞2号坟冢中发现物接近。以此推断两者应属于同一时代。

中小型木椁墓在墓葬形制、随葬品方面与大型木椁墓有较明显的承袭关系,属于同一文化,公元前5世纪左右出现多人同椁合葬的现象。这种文化在公元前4—3世纪,向南扩张到蒙古西北部的乌兰固木地区。

表四 萨颜地区墓葬分期

第三节 阿尔泰与西萨彦地区考古学文化的关系

从上述讨论可知,西萨彦地区考古学文化的主体的是木椁墓为代表的文化。这与阿尔泰地区情况接近,两地大型墓葬都是木椁墓,葬具多用独木棺,流行侧身屈肢西首葬的葬式,殉葬大量马匹;两地小型木椁墓差异较大,阿尔泰地区一直流行殉马的木椁墓,萨彦地区则流行多人合葬的木椁墓和同冢异穴的合葬墓,人马合葬的现象仅见一例,后者可能受到前者的影响;前面已经论及石室墓的墓主人很可能是卡拉苏克文化的遗民,这类墓葬在萨彦和阿尔泰地区都有少量分布。所不同的是,阿尔泰地区石室墓单独埋葬、不与木椁墓合葬,而萨彦地区的石室墓还有作为大型木椁墓的陪葬墓或与木椁墓同冢合葬的现象,这或许表明萨彦地区木椁墓文化与石室墓文化的联系更多。另外两地都流行石围土坑墓,石围石圈墓为阿尔泰地区独有,石砌墓则只在萨彦地区流行。

服饰方面,萨彦-阿尔泰两地贵族妇女都流行留高耸的发髻,比如阿尔赞2号坟冢埋葬的女性,发髻上还插有30多公分长的金簪。阿尔泰阿克-阿拉哈3号墓地1号墓葬的女主人发髻里面还用毡和羊毛绳作为定形的材料。目前还没有更多的资料发表,还不宜根据年代早晚直接判定这种习俗是从萨彦地区传入阿尔泰的。

从两地随葬品看,萨彦地区武器更为发达,在早期铁器时代初期就能锻造出制作精良的短剑、鹤嘴锄、箭镞,并且在公元前7世纪就出现用人工冶铁锻造的武器。随后该地区的武器逐渐改进、箭镞由两翼变为三翼,增加了箭身飞行的稳定性。公元前4世纪以后铁制武器逐渐普及。阿尔泰地区发现的武器数量远少于萨彦地区。

两地马具形制十分接近,相比之下,阿尔泰居民除了金属马具以外,还流行使用装饰华丽、造型多样的木制马具。另外,阿尔泰居民将马装饰成鹿形格里芬的习俗在萨彦地区不见。

两地的早期文化中都很少见到陶器。从公元前5世纪左右,木椁墓中开始出现少量陶器,以手制灰陶为主。两地都流行小口直颈鼓腹平底罐,晚期墓葬中陶器数量增加、并且流行在罐腹装饰动物、水波纹或几何纹样。所不同的是,阿尔泰地区流行的侈口折腹平底罐、小口细颈鼓腹罐在萨彦地区不见,而萨彦地区在陶罐的口沿、颈、腹部装饰弦纹的做法在阿尔泰地区少见。

木器在两地都比较发达。木制容器以马蹄形把手的圜底木碗最为独特。这种木碗在萨彦地区最早见于公元前7世纪的阿尔赞2号坟冢并在当地延续了几个世纪。而从现有资料来看,圜底木碗最早出现在阿尔泰中期文化的图埃赫塔1号坟冢中。这类器物或许是从萨彦地区在晚期传入阿尔泰地区的,至于它可能涉及的特殊葬仪和宗教信仰,我们已经很难得知了。公元前5世纪以后,阿尔泰地区木器工艺比萨彦地区发展得更加迅速,除了装饰精美的木制马具和马身饰件、还能制作木枕、木桌和结构复杂的马车。

毛织业在阿尔泰地区也十分发达,尤其在公元前5世纪以后,技术获得大幅提高。除了衣物和鞍鞯,还能制作大幅挂毯和立体动物模型,表现复杂的画面。萨彦地区则仅在阿尔赞1号、2号坟冢中见到毛织衣物残件,在晚期木椁墓中发现的实物很少。

萨彦-阿尔泰的装饰纹样具有鲜明的地方特征。萨彦地区更多的承袭了当地早期卡拉苏克文化的因素,早期就开始流行自然风格的鹿、野猪、山羊等纹样,动物姿态以蹄尖伫立和屈卧为主。同时当地还发展出马、身体蜷曲的雪豹、虎等母题以及奔跑状姿态、后蹄翻转180°的造型,动物搏斗场景数量不多。阿尔泰地区对卡拉苏克文化因素的继承相对较少,早期也流行身体蜷曲的雪豹等图案,但在在公元前5世纪以后,受到波斯艺术和欧亚草原西部斯基泰艺术的影响,更多的使用狮、狮首格里芬、鹰首格里芬、公鸡形象,表现手法也比较接近。当地还发展出鹿形格里芬、虎、鹰的动物纹,动物搏斗场景大量出现。另外,两地都流行独特的虎、鳕鱼的造型,老虎身体用“之”字纹表现斑纹、鳕鱼均为俯视,详细表现出对称的眼、腮、鳍、尾等细节。[[12]] 这两类题材在萨彦地区出现于公元前7世纪,阿尔泰地区则在公元前5世纪左右才有,有可能后者受到了前者的影响。

[1] 〔苏〕吉谢列夫:《南西伯利亚古代史》(上册),乌鲁木齐:新疆社会科学院民族研究所,1981年,145-152页。

[2] N. A. Bokovenko , “Scythian Culture in the Altai Mountains”, Normads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Berkeley, CA: Zinet Press, 1995, pp.282-295.

[3] В. И. Молодин, Некоторые итоги археологических исследований на юге Горного Алтая // Российская археология © 1. М., 1997б. С. 37-49.

[4] 同注〔26〕,p286.

[5] 耶特马尔认为装饰鹿角和面具的马匹在葬仪中起领头作用,参见注〔3〕K. Jettmar书,p108.

[6] 鹿形格里芬题材在战国晚期传入中国北方地区,参见乌恩:《略论怪异动物纹样及其相关问题》,《故宫博物院院刊》1994年3期, 27-30页。

[7] 马劳瑞将巴泽雷克墓地的绝对年代定在301-235B.C.,参见J. P. Mallory etc., “The Date of Pazyryk”, Ancient interactions: east and west in Eurasia, Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2002, pp.199-211.

[8] 注〔16〕N. A. Bokovenko文,pp.255-261.;注〔19〕。

[9] V. V. Volkov, “Early Nomads of Mongolia”, Normads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Berkeley, CA: Zinet Press, 1995, pp.316-333.

[10] 同注〔31〕。

[11] 同注〔22〕,第63页。

[12] 据人骨分析,巴泽雷克居民的食物结构中,鱼占较大比重。参见T.O’Connell, M.Levine and R.Hedges, “The Importance of Fish in the Diet of Central Eurasian Peoples from the Mesolithic to the Early Iron Age”, Prehistoric steppe adaptation and the horse, Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2003), pp.253-268.

编者按:马健先生《公元前8~3世纪的萨彦-阿尔泰——早期铁器时代欧亚东部草原文化交流》一文三万余字,囿于公众号篇幅限制,分为上下两部分推送。

该文系马健先生2004年北京大学硕士毕业论文,后修改发表在余泰山等主编《欧亚学刊》第8辑,中华书局,2008年,页38—84。该文又收录在新疆文物考古研究所编《新疆阿勒泰地区考古与历史文集》,文物出版社,2015年,页333—374。插图位置系编者所加,引用请据原文。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com