摘要:宁夏固原一座汉代墓葬中出土了一件青铜鎏金摇钱树,枝叶上有朱雀等祥兽与人物雕塑,表现了“四灵”、乐舞杂技与西玉母神话等图像内容,对研究汉代摇钱树的内涵与分布影响有一定意义。

关键词:宁夏固原;汉墓;摇钱树;四灵;乐舞;西王母神话

中图分类号:K871.41

文献标识码:A

文章编号:1003-6962(2011)02-0040-09

固原市地处宁夏南部六盘山东北陲和清水河上游两岸,汉代称“高平县”。2000年8月,固原西郊乡和平村居民在修房取土过程中发现一座汉代砖室墓,宁夏文物考古研究所随即进行了抢救性发掘。该墓为带长斜坡墓道的方形前堂多室墓,由墓道、甬道、墓室(包括前室、后室、南耳室、北耳室)组成。墓葬虽早年被盗扰,但仍遗留下部分造型美观、器类丰富的绿釉陶器、青铜器、玉器、骨器等随葬品73件,五铢钱币194枚。在出土的众多遗物中,喜获一件纹饰精美、图像内容丰富的青铜鎏金摇钱树,其精湛的铸造工艺和精美的艺术造型,具有很高的学术价值和艺术价值。本文拟对这株摇钱树的文化内涵、制作工艺及相关问题做一些探讨,略陈管见,求教于方家。

一、钱树的赋形与艺术特征

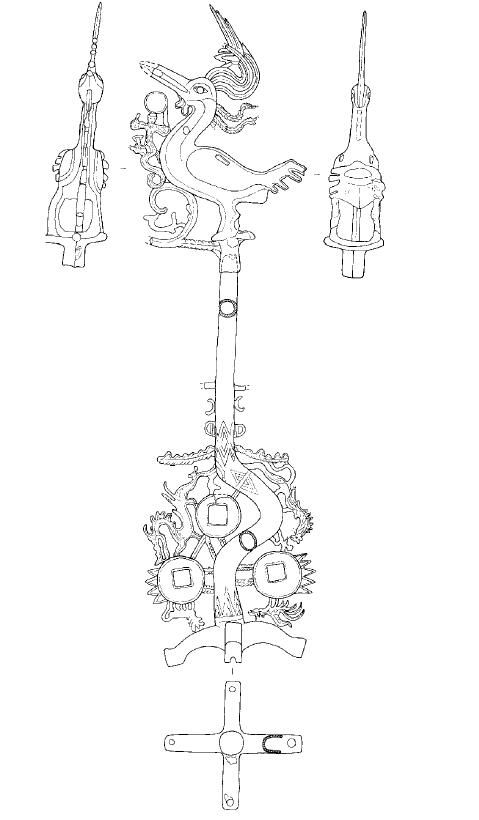

摇钱树出土时散落于甬道中,树身置于甬道前端,树枝残片凌乱散布其周围,较完整者近10片,残片若干。由树体和树座构成,树体分树干、树枝和顶饰三部分,该钱树除了树干和底座部分保存较完整外,其顶饰、树枝都有不同程度的残损。器表均鎏金。残高35.2厘米。

顶饰采用圆雕、浮雕、线雕相结合的手法雕塑了一个形体较大、凤冠高扬、华饰优美、圆眼、长喙伸颈的朱雀;口衔圆形联珠,尾羽残缺,两足并立,粗壮有力,尾部及背冀两侧有长方形插口,用以插合树枝;足底有圆形插口与树干相接,足前端有树枝断截面。在朱雀的腹下饰有卷云纹装饰,云端立一男子,左手举圆形鼓在头顶,右手执桴与肩平行,身体右侧同时摆放一件打击乐器,似作敲击状。顶饰部分通高14.5、长9.5、宽3.1厘米。

树干为圆筒形,上粗下细,上部直,下部弯,顶部插在顶饰下端。树干中空为整体铸造。树干柱体的造型以枝叶为界分上下两部分,上部为直筒形,高11厘米;其底部为二个半圆形的扣件环绕在树干上,半圆的中心有穿孔,中下端树干两侧各有一树枝断面,凸出部分实心,在两者之间一高一低点缀两个月牙形的挂件。下部树干的造型较为别致,为了树干不失重心,形制近似“G”形,两端采用阴线雕刻的菱形纹装饰。两侧焊接悬挂3枚方孔圆钱呈三角形排列,下部两枚对称铜钱的边缘有许多芒刺,呈现出光芒四射之状;左侧有一只狮子与右侧的凤鸟相向对立在铜钱的下方,狮子双耳端竖,口微张,四足长尾自然垂立,仰首作前瞻伫立状;凤鸟张口鸣叫,抖冠伸颈,作展翅欲翔状。单枚方孔圆钱在树干左侧弯处,钱两侧饰青龙和白虎,左青龙独角长吻,长颈曲伸,颈部有荆棘,背生双翼,张牙舞前爪搭在方孔圆钱的边缘,后单足微曲,一足腾空跃起,体态威猛。右白虎昂首翘尾,鬃毛竖立,背生双翼,细长尾弯曲呈S形,作俯身爬行状。虎前饰一赤身童子似作奋力推钱状。“G”形树干的底端与树座之间相接为一体,树座呈半圆十字拱形,四角着力点略平,上部微翘并各有一个圆形插孔;座底中心与空心树干贯通且嵌有腐朽的木痕,由此推测钱树底座的原貌应附加一根木制支幹固定在某个位置。树干通高19.7、最粗1.5厘米。树座长7.6、拱形宽0.9—1、弧度高1厘米。

树枝与顶饰及树干两侧的挂饰相同,为薄的叶片形,表层鎏金,厚度约0.3-0.4厘米,均为玲珑透雕浇铸而成,图像具体的刻画形式是由凸起的线条构成,叶片正反面的图像完全相同。树枝的保存情况最差,多有破损,出土时在树干上无一残留,尝试复原钱树的空间造型尚有一定困难,结合现存树体本身的插口和树枝一端的插头初步分析,该钱树原有树枝五层,第一层在底座上,向上插合四枝;第二、三、四层套插和铸接在树干附件上,每层有两枝,左右对称;第五层装饰在顶饰朱雀的背翼两侧,向上插合二至四枝。依清理出土的近20枝残损的枝片蠡测,除了较为完整的12枝外,其余小型的残枝很可能直接套挂在大的树枝上。依现存残枝雕刻的图像内容看,题材大多与仙境神话有关,可划分为五种。

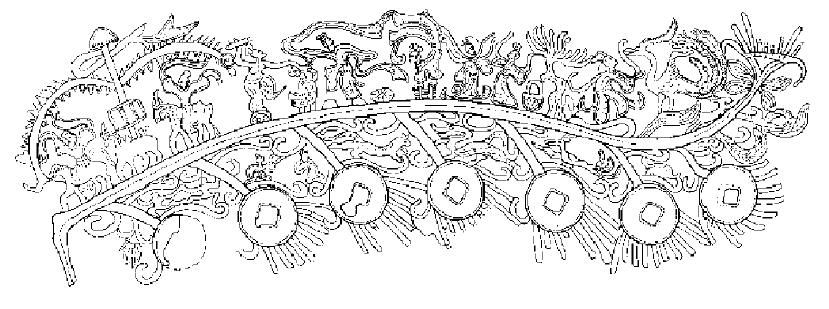

乐舞杂技与“四灵”挂饰3片。通长31、宽9厘米。枝干向上弯曲,枝梢叶片茂盛,枝端为插头,插头向下呈鸭首状。图像以枝干为界分上下两层,上层为乐舞杂技,从左至右分四组。第一组造型为建鼓舞。图案正中树立一建鼓,鼓的中间穿一根长的立柱,柱顶为一圆形伞盖,饰华盖羽葆,流苏随风飘拂;跗座为带翼三角神兽,左侧一骑兽艺人挥双臂执长袖转折垂悬作击鼓状;右侧一女伎身骑三角神兽,张开双臂,舞动长袖作建鼓舞的表演。人物的上方以建鼓立柱为中心饰二片雁形荆棘状的树枝覆盖整个画面,枝端有一个向上弯曲的小插头,另一端饰一鸟首。整幅图案即富有装饰趣味,又具有欢乐气氛。第二组为盘鼓舞。左边一女伎,发髻高峨,长眉细目,小口微张,昂首侧立,上着帖身小袄,赤双臂,下穿宽带长裤,右腿微曲,独立于圆鼓之上,左腿向上提起悬空弯曲,脚尖缚一尖状物,似鼓槌,作敲击状,右臂向后托举一盘,盘内盛有二块物件,左臂平伸,手抓一蟾蜍的后肢,面前的蟾蜍前肢着地,双腿撇开向上弯曲,似在仰首张口倒立而舞,其全身饰许多圆圈斑点,流畅的曲线简洁地勾勒出其肥硕的形体;中间一舞伎,头挽双髻,圆脸,双唇闭合,身穿长袖宽裤,腰束宽带下垂至身后,右腿提空弯曲,左脚踩于盘之上,侧身回首张望,脚下的两个物件形似盘,身后一个形似鼓,舞者挥动双臂,长袖飘舒,如波浪般凌空翻滚,舞姿翩翩,轻盈优美,神态优雅闲适;与之对应表演的是右侧一身材纤细的艺伎,椭圆形脸,眉清目秀,短袖束腰,下着喇叭形长裤,正在一樽上做倒立动作,表演者免冠顶两件盅形器,双腿弯曲向前呈弧形,动作轻捷,神态自若,表演得十分流畅。这组图案的内容大体是表演者在排列有序的盘、鼓之间,蹋盘鼓以为节,正婆娑起舞。第三组二人对舞。左侧一艺伎,瓜子脸,腰身纤细,小口微张,着宽袖束腰曳地长裙,裙下摆宽肥,两侧反翘呈喇叭状;头顶饰羽毛,似兽角,肩两侧饰宽带长巾向上飘舒,侧身仰首,姿态婀娜,右臂长袖转折垂悬,左手牵右侧一艺伎的右手,其冠带束腰落地长裙,举袖折腰相向对舞,从形体动作分析,两人正在翩然起舞,右侧艺伎的身后有一颗枝体茂盛的生命树,树下置一高系篮筐。第四组为人戏凤鸟。左侧一男子头顶高冠,眉眼清晰,脸浑圆,身着宽带束腰长裤,两腿前弓后弯,昂首沉腰跨步,手举一株芝草作戏对面一只前瞻侧立的凤鸟,鸟头饰凤冠,尾羽铺张,伸颈展翅,张口欲衔芝草,鸟身后有一只反向急驰奔跑的玉兔,刻画得惟妙惟肖。

枝干下层悬挂七枚光芒四射的方孔圆钱,钱之间各点缀一幅图像。左边二幅为人物,最左边图像为两个勇士,马步弓身,手足相连,侧身作势,显示出极有力度的姿态,似在作角抵戏的表演。第二组有两个身着宽袖长裙的女伎,回首观望的同时在翩翩起舞,一人站立挥袖起舞,一人跽坐于地扬袖对舞。后四幅主像为汉代传说中的“四灵”,从左至右依次为白虎、青龙、朱雀、玄武。

西王母神话图像挂饰9片。通长21.5、宽12.5厘米。由两根高低不一的枝干并列弯曲构成树枝的全貌。树叶大多装饰在大小14枚方孔圆钱的边缘,其中最上面三枚小型方孔圆钱的顶端点缀着一至三朵盛开的石榴花。树枝中部主体神象为西王母,在其周围与主尊西王母图像处于共存环境的还有两人对语、抚琴乐舞、神形各异的仙人,形像逼真的瑞鸟、天马、黄羊、玉兔、蟾蜍、飞仙等瑞禽珍兽和仙花灵草等,组成五彩斑斓的神话体系。依主像内容不同,从右到左划分为四组。第一组两人对语。右边一人,头戴高冠,褒衣博带,侧身伫立,右肩部立一根形似竹竿的物体,左臂弯曲向上,执手对语,对面的女子发髻高峨,着宽袖长裙,双臂自然垂立,侧身聆听,左侧饰一颗生命树加以衬托,显得安怡恬适。第二组以小的方孔圆钱为界分上下两层,上层有一天马,昂首竖耳立于钱币边缘,马背上踩有一赤身童子,身材矮小,两腿前后站立,弓身曲腰,张开双臂向上,左手攀缘树枝,右手似在摘钱,神态活泼,形象自然。下层以一颗小的神树为界有二个主像,左侧一人面像不清,身著短袖灯笼裤,左肩背附一物件,左腿提起向后弯曲,右腿独立,面立神树,树顶饰钱,伸右臂扶树,其形体动作似作推树摇钱状。右侧一人赤身裸体,一手叉腰,一手攀缘树枝悬挂在半空,单腿弯曲作攀登状。第三组主像位于树枝中心,主体形象为西王母。中间悬挂一枚大的方孔圆钱连接在树枝的末梢,其上有西王母,拱手端坐在龙虎座上,头戴胜,着圆领衫,裹长袍,眉清目秀,慈祥端庄,座前置一案几,案上有卷;西王母顶蔽蔓草形穹盖,盖上伫立一只振翅扬尾的凤鸟,与整个图像浑然一体,充满神秘色彩。在主像的左右两侧以方孔圆钱为界有两个侍女。左侧侍女,头挽高髻;着短袖束腰长裙,一手叉于腰间,一手向上托举虎座的后肢,脚下踩一神兽,低首沉腰,四足短尾,伫立在一片弯曲的树叶上。右侧侍女身材相对矮小,发髻着装相似,单臂下垂,一手擎于龙座的后肢,双脚踩在形似黄羊的背上,图像下方有一只腾空跳跃的玉兔,似在攀树。第四组由略呈S状的枝干及悬挂的大小7枚方孔圆钱构成图案的主体。在枝干的周围饰以茂盛的枝叶,似云气又似蔓草,错纵复杂,其间有规律地刻划出以人物神兽为题材的主像。依据图像内容的不同,可划分为上、中、下三层。第一层饰一枚小型方孔圆钱,钱左侧下方饰一匹天马,沉首曲颈扬尾,肢体后倾微曲,左前蹄搭在钱币边缘,作前蹬状。右侧有一瑞鸟,抖冠展翅,羽尾下垂,双足蜷曲,张口伸颈倾斜向下,口中衔一袋状物,物体抱在一形体矮小人的怀中,人双腿分开弯曲,似用力向上托举,脚下有一只躯体不甚明晰的玉兔。这层图案的造型动静结合,相得益彰,尤其是天马的神态、鬃毛刻画的细致入微,瑞鸟的造型显得极为矫健有力。中层主体为一人抚琴,一人伴舞,舞者头戴平顶冠,身着短袖束腰长袍,随着节奏举袖折腰而舞;演奏者身材矮小,带冠,着短袖长衫,双臂下垂略抬,作抚琴演奏状,前置一长方体乐器,形似古筝,琴体弦格清晰可见。在琴的下方有一枚大的方孔圆钱,钱左侧饰一飞仙,肩生双翼,腾空展翅,首部顶在树梢一枚小型方孔圆钱上;右侧树枝上坐一蟾蜍,前腿直立,后腿蹲踞在树上,昂首直视上方,圆眼凸起,似在聆听美妙的音乐。下层主像内容较为丰富,中间有一力士,腰间缚一物,两腿分开,沉腰站在钱币的顶端,双臂张开向上托举一枚大的方孔圆钱,作背负状;其左边一人,身着短袖长袍,长袍曳在树叶上,侧身伫立,左手弯曲向背,右手执一形似亚铃状的物体,作支撑状;右侧一人,头顶冠,似兽角,瓜子脸,着短袖长裤,一手叉腰,一手扶树,侧身回望树干另一侧的女子,女子头挽高髻,身着短袖长裙,身体前倾,左手向后微曲,右手抬起向上作手势,似与树后的男子在对话。女子身旁立一犬,竖耳卷尾,作行走状;其右下角有一只安静怡然的凤鸟,侧身伫立在树枝上。这组图像整体构图严谨,人物刻画栩栩如生。

仙人与鸟挂饰 残枝2片。通高10.5、宽6.5厘米。主杆不明显,枝干一瑞残,与顶饰朱雀足下的断截面相吻合。该残件枝叶茂盛,围饰以云气和蔓草纹,上面悬挂两枚大的方孔圆钱,树枝中间立一兔首人身的仙人,两腿前弓后弯,身体沉腰前倾,右臂向前曲伸,手持一圆盘,盘内立一昂首振翅挺胸的瑞鸟,左手上举。仙人脚下踩有卷云纹,云纹中立一发髻高峨女子,著宽袖长衫,腰间跨一包,身后背一物,形似剑。

仙人驭龙挂饰 残枝3片。通长4.7、宽4厘米。龙首尾均残,体态硕长,骄健有力,肩生翼,肘生毛,腹有鳞甲,颈饰荆棘,右前肢腾空跃起,作呼啸奔跑状。龙尾脊立一仙人,头挽高髻,瓜子脸,纤细腰,身着宽袖长裤,双腿曲弓侧立,昂首向后侧看,双臂左右平伸,右手挥舞长袖,随风飘扬,造型别致,姿态优美。

猴与鸟挂饰 残枝2片。通高8、宽4厘米。猴顶均生短手,其中一片中猴呈坐姿,右臂平伸向上弯曲,作戏树枝上一只振翅昂首的瑞鸟,左臂向上弯曲呈S形挂钩,可任意挂在树枝上。另一片中猴左臂悬挂,右臂残,左腿弯曲,右腿前曲,作攀树跳跃状,神态自然,形像逼真。

从乐舞杂技和西王母神话的图像内容来看,很显然,前者所表现的歌舞升平应处于钱树的从属地位,后者以西王母为中心,应该处于主体地位。从空间取向及树枝量化分析,前者不能插嵌于树干或十字拱形底座之上,而只能插合在顶饰上,才能符合其从属地位,那么西王母就归属于一至四层较为合理。其它小件作为独立挂件直接套挂在树枝上,使其形成三维空间结构。

二、钱树的合金配置和制作工艺研究

(一)合金配制及合金性能研究

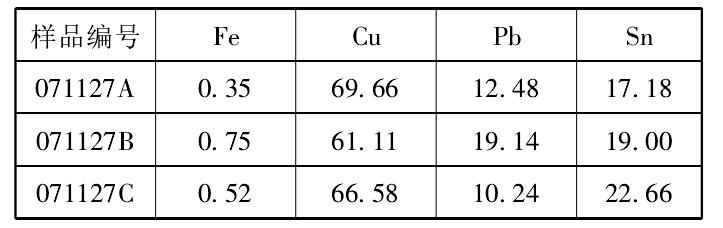

固原出土的这件鎏金摇钱树是一件内涵丰富、结构十分复杂的青铜艺术品。从器物的艺术特征来看,钱树叶片很薄,铸造行腔狭小,并且通过镂空透雕的形式,将不同造型的人物、动物组合在一起后,形成了很多结点和锐角过度点,但在器面未出现补块和浇不足等现象,这充分说明合金的黏滞性较低,具有非常好的流动性和充型性,也就是合金配制十分符合铸造要求。为此,我们在残片中提取了3个样品,在国家博物馆科技中心采用美国DX-95能量色散X荧光仪进行了定性分析。仪器工作电压35KV,电流100uA,扫描时间100s。

XRF分析结果表明,3个样品中铅、锡平均含量较高,分别为13.95%与19.61%,铜平均含量为65.78%,所含杂质仅仅只有铁一种元素,而且含量较低,平均为0.54%。这些数据虽然不具有统计意义,即仅凭一件器物的检测结果很难对青铜合金的含义做出结论,但是大体也反映了这一时期青铜合金的配制情况。首先,从合金中未含其它杂质元素的特征说明铜在冶炼过程中,只采用了单一矿物———氧化铁进行造渣。由于铁在铜中的溶解度非常低,所以铁的含量未超过1%。其次,合金中铅、锡两种元素系为人为添加,而且所添加的两种元素的分布范围符合实际铸态组织。根据明视场下观察到的金相组织,铅以游离态弥散于铜的а相晶界间,这种软质点分布于组织间后,即弥合了青铜的缩松,又割裂了铜的组织结构,使所形成的三元合金具有较高的流动性和充型能力。据相关资料报道,当含铅量为10%-15%时流动性最好,满流率随含铅量的增加而增加。从这件鎏金钱树中铅和锡的含量比率来看,充分表明古代工匠对青铜合金技术的配制方法较为娴熟,因此这件鎏金摇钱树应属于有意识制作符合上述标准的青铜制品。

(二)制作工艺研究

根据器物的艺术特征,构成鎏金钱树的三个主要组成部分,即树干、顶饰和树枝通过相互插嵌的形式进行组合,并且各个组成部分的空间造型、装饰内容以及树干所连接的附件各自不同,因此这件鎏金钱树在制作工艺上,采取了块范分铸法进行铸造,即就是将树干、顶饰和树枝分为三个独立的单元分别进行制作,这样既能简化制作工艺,又能解决树体庞大、结构复杂难以分范的铸造难题。现将三者之间的制作工艺依次分析介绍如下。

树干呈中空的圆柱体,器壁较薄,在其内腔留有砖红色范土,而在器表两侧对称的位置有两条竖向分布的披缝。由于通过这两条披缝所构成的平面将树干与其下端“十”字拱形底座分为对称的两部分,并且使树干两侧所连接的附件也位于该平面之上。因此树干采取对开泥范进行铸造,其铸型由一个泥芯和两块外范所组成。但是,树干两侧分布的各种附饰,因其造型较小、形状各异,并且与树干之间形成了多点浑铸关系。很显然,这种铸接关系的形成,并非通过泥芯直接翻制外范所构成,而是将预先制作好的各种小型附件安放在外范的分型面上,然后翻制外翻,使之形成铸造行腔,最后对铸造行腔修整以后,将两块外范组合在一起,采取倒浇的形式进行铸造。

顶饰在其腹腔内壁残留有砖红色范土,而在其背部和腹部均有一条从头部延伸至尾羽的披缝。由于通过这两条披缝所形成的平面,将朱雀躯体、半弧形尾羽以及足底中空插管分为相互对称的两部分,且将朱雀凤冠、腹部附饰同处于该平面上。以此十分明确地告诉我们,朱雀采取对开泥范进行铸造,其铸造由一个泥芯和两块外范所组成。但是,由于朱雀凤冠、腹部附饰、中空插管与躯体之间的铸接关系没有出现任何叠压或包络现象,由此说明它们不是通过分铸法进行铸造,而是采取浑铸制造工艺进行铸造。很显然,这种铸接关系的形成,也是将预先的制作好的冠毛和腹部附饰等附件安放在相应的位置,并使其处于外范的分型面上,然后翻制外范,使之形成铸造行腔以后,就能达到这种浑然一体的铸造效果。

树枝从叶片的艺术特征来看,不同类型的叶片均呈平面透雕结构,所具有的共同点是在主体叶脉的中间位置留有铸造披缝,而且构成的镂空装饰图案具有两面对称的特征。由此可知,钱树叶片采取对开泥范进行铸造,其铸型直接由两块中空的外范所组成,但是在形成铸造行腔之前,一个关键性的技术,就是用于翻制外范的内芯材料的选择与雕刻。由于钱树叶片较薄,并且具有镂空透雕和两面对称的特点,因此很难利用泥芯进行翻制,只有选择易于雕刻、不易变形的材料进行制作,才能使同类型的叶片具有相同的铸造行腔,这一点恰好被同类型的叶片具有相同的艺术特征所证实。

三、钱树的地域性和时代特征

摇钱树是古代四川与西南地区东汉至三国蜀汉时期墓葬中较为常见的一种非常具有地方性文化特色的器物,它是作为一种明器随葬,其中蕴含了大量的历史、民族、民俗宗教及神话信息。这种器物结构通常分为树干和树座两部分。其中树座多系陶土烧制而成,造型多呈山峦形状,上面烧塑出各种图案纹样,其上一般有插孔,可供安插树干和树枝。树干及树枝均为青铜叶片铸造而成,其上雕饰的内容和题材多为当时流行的神话故事,除常见的五铢钱纹外,呈现的图像内容主要为西王母崇拜体系的诸神灵图像以及仙花灵草等。从目前已发表的资料看,这种随葬器物大概发源于东汉早期,到东汉中期以后开始流行,而在东汉晚期前后最为盛行;蜀汉前期仍然存在,蜀汉后期已渐少见,西晋时期已不见这种随葬明器的踪影。

此钱树的出土,不仅对于断定墓葬的年代有着重要的标尺作用,而且对于其本身图像内容的考证有着独特意义。关于这株钱树的年代,从墓葬形制和随葬器物对比分析,该墓的埋葬年代大致断定在东汉中期[1]。但涉及钱树的具体情况,我们只能从其造型艺术,图像内容和制作工艺等方面观察,把它与其相似的钱树进行比较。首先从该钱树分层次展示图像内容的造型特征来看,均与四川及西南地区墓葬中出土的钱树基本相似,不同之处仅在于制作工艺上有所差异,这些地区出土钱树的底座部分多为陶制品,少数系石刻,在与树体结合处均采用插合的形式组成,而固原出土的这株钱树底座与树干一致,均为青铜制作,且铸造成一整体构件,这在现存钱树资料中甚为罕见,其形制较为特殊。其次从钱树本身所呈现的图像内容来看,主要有人物、动物及植物三大类。依目前发表的资料不难发现,乐舞杂技与“四灵”题材中出现的瑞鸟、蟾蜍、仙人舞蹈、仙人与神兽、带芒的五铢钱币等图案纹样,与此图像构成较为接近的有四川三台[2]、安县[3]、彭山江口[4]、陕西勉县红庙[5]东汉中晚期墓出土的钱树。西王母神话体系的主像内容有人物对语、抚琴乐舞、西王母等,类似的造型也出现于四川绵阳何家山M2[6]出土的东汉晚期钱树上。残枝上猴子的造型,与四川安县[7]、三台县[8]出土的猴形动物相似。其它图案纹样虽在钱树中尚未见到类似的造型,但在东汉时期画像砖和画像石墓中却能发现相同题材的画像内容,如乐舞杂技类刻画的建鼓舞、盘鼓舞及杂技的表演形式,在四川新都[9]、山东邹城[10]、沂南[11];徐州[12]、陕北[13]等地画像石墓中均有出处。从画像石上所反映的情况看,建鼓的出现一般以歌舞伎乐场面为其背景,在构图上与钱树相似,均采用夸张、写意、写实相结合的艺术手法,突出主题,将形态各异的人物造型雕刻得细致入微,栩栩如生。

综观四川与西南地区出土的钱树,其顶饰上的图像配置,通常发现有三种。其一是以佛像为中心的。这种图像较为特殊,目前发表的资料仅有四川安县崖墓[14]、陕西城固出土钱树佛像[15]二例。其二是以西王母为中心的。其构成是西王母居于龙虎座上,周围饰有瑞禽珍兽,仙花灵草等,例如绵阳何家山M2[16]、西昌高草[17]汉墓中出土的钱树。其三是凤鸟(朱雀)和人物等。这种构成似乎以凤鸟(朱雀)为中心,例如陕西勉县红庙1号汉墓[18]、四川彭山江口汉代崖墓[19]出土的钱树等。前两种顶饰的年代稍晚,相比较而言,以四川为中心的西南地区迄今为止发现有关西王母图像的考古材料较为丰富,计有画像砖、画像石(包括画像石棺)、摇钱树及树座、铜镜等不同的种类,一个共同的特点是西王母多以龙虎神兽为其台座,时代划分上大致为东汉以后,这是西王母神像的显著特点之一。而第一种将佛像作为主神安置于钱树顶端的时代似乎比西王母稍晚,对此宿白先生考证,钱树著西王母的时间似较出现佛像者为早,约是反映从西王母向佛像过渡的中间阶段[20]。也有学者认为,两者之间很可能是通过逐步演化而形成的一种嬗变关系,即位于主尊位置上的西王母在一定时空范围内,被置换成佛像,或者更为确切地说,佛像在一定的时空范围内,被纳入了西王母崇拜体系,它们在形式上看起来虽然是“佛”,实质上所反映的,却仍然是西王母神话体系那一套东西。其基本的特点在于,无论出现的是西王母,还是佛像,主尊始终“唯我独尊”,居于主体地位[21]。第三种顶饰的年代较早,约在东汉早中期阶段,与固原西郊出土钱树的年代相近,图案构成大体相同。综合分析这株钱树的图像内容,其更加接近于东汉中晚期钱树的造型特征,兼顾到西王母与朱雀在钱树上出现的年代大多较早这一因素,因此,其年代的下限不会晚至东汉晚期,这与墓葬确定的年代是互为印证的。

四、钱树的文化内涵及表达形式

摇钱树是一种时代特征比较明显的随葬器物,它的产生是人类向往和追求财富的物化表现。目前国内虽出土了为数不少的钱树,但多已破损,有人作过统计,修复完整的钱树在存者不足10株[22]。因此对于钱树的形制演变规律和系统断代研究方面尚有一定困难,但是,我们可以肯定的是,这些钱树的性质、功用及其整体所欲表达的主题是相同的,它们理应产生于当时一个共同的文化背景和神话体系之中。那么,就固原出土的这株钱树而言,它所表现出的文化内涵,同样也包容了这类遗物本身所具有的象征意义。该钱树铸造人物众多,构图严谨,技法简练,造型精美。其间刻画塑造出形态各异的人物形象达三十多个,各种瑞禽珍兽的数量亦与此相近,这些神形兼备的图像内容所反映的,并不是现实生活中的情景,而应当是神话传说中的境界。结合文献记载来诠释它的含义,似乎均有一些线索可寻。如顶饰上的朱雀本身就位于钱树的顶端,其构成亦作为钱树中一个独立的单元而出现,它的象征性显而易见。凤鸟在汉代亦称朱雀,朱鸟,是神鸟,最为吉祥,见之大吉大福,国无灾殃。据《山海经·南次山经》记载:“丹穴之山,其上多金玉…是鸟焉,饮食自然,自歌自舞,见则天下安宁。”《楚辞·惜誓》:“飞朱雀使先驱兮。”王逸注:“朱雀神鸟,为我先导。”《曲礼》中记载:“军陈象天之行:前朱雀、后玄武、左青花、右白虎;雀即鸟也。”显然,凤鸟是一种象征仙界的神灵,在这里是作为进入天上仙境中的先导而出现的,它与装饰在其身旁开锣鸣道的人物造型是互为衬托的。与朱雀对应并在钱树中多次出现的“四灵”图案纹样,在战国秦汉时期的神话传说中,将青龙、白虎、朱雀、玄武被视为守卫四方,驱逐邪恶的“四神兽”。王充在《论衡·解除》所载:“龙虎猛神,天之正鬼也。”被羽化为护送人们升仙的神物。建鼓与顶饰上人物击鼓之图像,在汉代的文献记载中,有以鼓来象征天上的雷声或雷公,并引申到天界之象征,故有“天鼓雷音”之说。乐舞杂技、抚琴乐舞等现实生活画面,则突显出天上人间的祥和与幸福。仙人亦即汉代图像中常见的“羽人”。秦汉时期流行长生不死之神仙家言,秦皇、汉武均迷信此说,认为可以通过求不死之药、修炼服丹等方法羽化成仙,飞升天界,故身上有羽翼,体貌怪异。蟾蜍俗称“蛤蟆”,在我国古代的传统图案中并不乏见,如四川东汉墓葬中出土的西王母画像砖上,常有呈蛤蟆形状的怪人舞蹈于西王母之前,其意义一般认为代表着汉代神话世界中的神异动物,与西王母具有的月神、女神、主阴等属性相关联。[23]但在某些特定的情况下,古人也以其含钱寓招财进宝之意。仙人驭龙的图案造型正如《焦氏易林·临之履》中所描述的“驾龙骑虎,周游天下,为神人使,西见王母,不忧不怡”。这些不但与得道升仙思想有关,而且象征天国仙境的寓意更为明显。马、羊等神兽形象,在古代神话中被看作是吉祥、和善的象征,常常被当作仙人的坐骑。天狗、玉兔、猿猴等形象也通常出现在与仙境有关的题材中,可能在当时人的心目中这些神兽被奉为上苍降下的“祥瑞”,从而寄托着人们各种复杂的祈求与期望。方孔圆钱之上结出的石榴果实,则寓意摇钱树是远古传说中能生长出铜钱的神树,钱树之神就在于人间的树木能结出果实,天上的树自然可结出铜钱,石榴即代表铜钱收取后也能生生不息,取之不尽,其中也蕴涵着多子多福之含意,极大满足了人们对金钱的渴望和崇拜心理。植物和云气纹则象征着画面内的各种物像均在仙境之中。同样钱纹的大量出现也有其特定的含义,它无疑反映出汉代社会中存在的金钱崇拜观念,也表达了墓主人祈求富贵的愿望。

如上所述,钱树本身的赋形与内涵是十分丰富的。结合目前己有的考古资料看,“摇钱树”这一名称显然较为狭窄,倘若只认为反映了汉代人“祈福求财”这个观念,则难以涵盖这类遗物本身所具有的丰富内容。因此,有研究者提出不同的意见,如于豪亮认为钱树出自海上三神山[24],俞伟超认为钱树可能象征着“社树”[25],近年来又有学者提出钱树可能象征着神话传说中的桃都山[26],或为西王母所居之昆仑神山及其神树[27]等等。无论上述观点如何异同,钱树与西王母体系崇拜之间有着密切联系,是不容置疑的一个重要特征。固原出土的这株摇钱树再次印证了西王母崇拜是钱树内容中最为显著的主题。关于西王母的形象,史书中多有记载,从《山海经.西山经》中描述“西王母其状如人,豹尾,虎齿,善啸,蓬发戴胜”到《穆天子传》中的气像雍容,能为歌谣的妇女,到《汉武帝内传》里,年约三十,姿容绝世的威严女神,完成了外形的演化,成为家喻户晓的大神,“主知灾厉五刑残杀之气”是一位主生死之女神。她还拥有不死之药,可赐予人们获得永恒不死之生命。《淮南子·览冥训》称“羿请不死之药於西王母,姮娥窃以奔月”。另据《焦氏易林》记载,西王母还能使人多子多孙,家族兴旺,“西逢王母,慈我九子,相对欢喜,王孙万户”;还可祈求长寿,“弱水之西,有西王母,生不知死,與天相保”。也可祈求福禄,逢凶化吉,“患解忧除,王母相於,與喜俱来,使我安居”等等这些西王母所具备的神性,在古代神话传说中得到充分的反映。

现实的苦难是宗教和信仰的温床。西汉晚期,随着土地的高度集中和社会矛盾的日益激化,整个社会越来越沉溺于宗教信仰的追求之中,无望的穷苦大众希图从宗教幻想中摆脱现实苦难,获得永久的解脱。在这种山雨欲来风满楼的社会动荡中,汉哀帝建平四年,终于爆发了一场以西王母信仰为内容的轰轰烈烈的群众性造仙运动。据《汉书.哀帝纪》记载,建平四年春,“关东民传行西王母筹,经历郡国,西入关至京师。民又会聚祠西王母…击鼓号呼相惊恐”。通过这场狂热的群众性造仙运动,西王母彻底蜕去了半人半兽的恐怖外形和刑罚之神的可怕神性,演变成为汉人追求美好生活的希望所在,从而受到全社会的憧憬和崇拜。摇钱树上的西王母与汉画像砖、画像石中通常出现与西王母图像处于共存环境中的天庭诸神,姿态优美的杂技,形象逼真的朱雀、天马、黄羊、玉兔、灵猴等瑞禽珍兽及其仙花灵草内容一样,组成了五彩斑澜的神话世界,同时伴随着歌舞升平,人间乐园所构成理想中美满的现实生活画面。由此,反映出汉代社会对物质享受和羽化升仙两方面的强烈要求。

据《山海经》记载,西王母等神是居于昆仑山的。《大荒西经》云:“西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘。有人戴胜……名曰西王母。此山万物尽有。”依汉代人的观念,昆仑山是人类灵魂的归宿之地,蕴含着天国之意。然而,人间到天堂并没有可以直接相通的道路,人们的亡灵何以到达这个理想的王国呢?中国古代神话告诉我们,人与天的“沟通”是通过一定的媒介物来实现的,这种媒介物一般就是所谓的“天梯”。据著名神话学家袁珂先生的研究,在中国古代神话中的“天梯”,一般可分为两种:一种神山,另一种就是神树了。人神均可通过其来往于天地之间[28]。以此说明摇钱树的功用,既是作为死者灵魂进入天国的桥梁,也是墓主人跨入天门,进至仙界的交通工具。这种观点与钱树所提供的信息,在表达形式上颇具说服力。

观察分析西王母神像在钱树中所处的显要位置,是以西王母为主体神的,再没有与之处在并列位置上的其它神灵。在秦汉时期的神仙崇拜题材中,西王母是作为昆仑山的主神出现的,西王母与昆仑山二者的关系,正如有学者所言:“有析不开之关系,言西王母即言昆仑山也。”[29]这个特点很可能与区域性独特的西王母崇拜风气有着密切的关系,表明这个时期人们的信仰体系显得单纯而明确。值得回味的是,在汉代神话中,昆仑山仙境被划分为不同的层次,各个层次的境界也是有所区别的,正如《淮南子·坠形训》云:“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死;或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨;或上倍之,乃维上天,登之乃神。”这种神话传说在目前出土的钱树资料中,分层展示的理想境界得到充分的想象与发挥。因此,固原出土这株钱树的文化内涵,其特殊的象征意义基本融入到昆仑文化的体系之中,它和四川及西南地区出土的钱树,由于存在年代或地域上的差异,在构图上稍有所不同而己,但其历史背境是相同的,文化内涵具有一致性。由此我们认为,钱树作为一种特殊的随葬品在墓葬中出现,它的兴起与灭亡应与当时政冶,经济,信仰有着密切联系。汉代奢侈之风直接影响到丧葬,《后汉书.光武帝纪》载:“世以厚葬为德,簿葬为鄙,至于富者奢侈,贪者殚财,法令不能禁,礼义不能止”。其核心正如汉人所崇信的“死人有知,与生人无异“的观念,寄托着墓主亡灵能够通过神树得道升天,羽化成仙,并在天国仙境继续享受理想中的荣华富贵。因此,钱树上供奉的各种神灵除了钱纹较为特殊之外,其他均是围绕昆仑山仙境与祈求美好的人间世界这一主体而展开的,整幅作品在表达这一思想时,充满了浪漫主义色彩,观之使人仿佛置身于奇妙神秘的仙话之中,从而也烘托出了那个虚幻世界的祥和,幸福及极乐的氛围。

摇钱树出土主要集中于四川地区,在云南、贵州、甘肃、陕西、青海也有发现,据粗略统计迄今在这六个省区出土的摇钱树约在60件以上,其中仅四川20多个市县内,至少出土了33件[30]。固原西郊出土的这株摇钱树在宁夏尚属孤例,它的出土不仅反映了当时人们对理想中的神仙世界构成模式的认识,也是汉代传统的昆仑山仙境神话和升仙思想的缩影。进一步说明了汉代地域之间的文化交流对人们意识形态领域所产生的影响是极其深远的,这为研究东汉中上层社会的丧葬理念提供了十分重要的实物资料。

注释:

[1]樊军:《宁夏固原市北塬东汉墓》,《考古》2008年第12期。

[2][8]钟治:《三台胡家碥摇钱树初考》,台湾《故宫文物月刊》1998年第11期;景竹友:《四川三台出土东汉钱树》,《文物》2002年第1期。

[3][7][14]何志国等:《四川安县文管所收藏的东汉佛像摇钱树》,《文物》2002年第6期。

[4][19]沈仲常等:《记彭山出土的东汉铜摇钱树》,《成都文物》1986年第1期。

[5][18]唐金裕、郭清华:《陕西勉县红庙东汉墓清理简报》,《考古与文物》1982年第2期。

[6][16]何志国:《四川绵阳何家山2号东汉崖墓清理简报》,《文物》1991年第3期。

[9]沈福伟:《中西文化交流史》第69页,上海人民出版社1985年。

[10]山东博物馆、山东省考古研究所:《山东汉画像石选集》图版48,齐鲁出版社1982年;顾森编著:《中国汉画图典》图版187,渐江摄影出版社1997年。

[11]赵文俊,于秋纬:《山东沂南县近年来发现的汉画像石》,《考古》1998年第4期;南京博物院等:《沂南古画像石墓发掘报告》,文化部文物管理局,1956年。

[12]徐州博物馆:《徐州发现东汉元和三年画像石》,《文物》1990年第8期。

[13]李林等:《陕北汉代画像石》,陕西人民出版社1995年。

[15]罗二虎:《陕西城固出土的钱树佛像及其与四川地区的关系》,《文物》1998年第12期。

[17]刘世旭:《四川西昌高草出土汉代“摇钱树“残片》,《考古》1987年第3期。

[20]宿白:《四川钱树和长江中下游部分器物上的佛像》,《文物》2004年第10期。

[21]霍巍:《四川何家山崖墓出土神兽镜及相关问题研究》,《考古》2000年第5期。

[22]何志国:《中国最大的摇钱树及其内涵》,《文物天地》1998年第2期。

[23]杜而未:《昆仑文化与不死观念》,台湾学生书局1987年。

[24]于豪亮:《“钱树”、“钱树座”和鱼龙慢衍之戏》,《文物》1961年第11期。

[25]俞伟超:《东汉佛教图像考》,《文物》1980年第5期。

[26]王永红:《汉代“摇钱树”的形状及内涵》,《中国历史博物馆馆刊》1996年第2期。

[27]钟坚:《试谈汉代摇钱树的赋形与内涵》,《四川文物》1989年第1期。

[28]袁珂:《中国古代神话》,中华书局出版社1960年

[29]凌纯声:《昆仑与西王母》,《中国神话文论选萃》,中国广播电视出版社1994年。

[30]a.高文、王建纬:《摇钱树和摇钱树座考》,《四川文物》1998年笫6期。

b.鲜明:《论早期道教遗物摇钱树》,《四川文物》1995年第5期。

本文出自《四川文物》 2011年02期,40—48页。