摘要:明代中期以后为防御蒙古套部扰掠,在今宁夏南北分设固原、宁夏两镇,所谓“九边重镇”独占其二。同时先后修筑了包括“河东墙”及“沿河边墙”、“深沟高垒”与“横城大边”、“旧北长城”与“北长城”“西长城”“固原内边”以及“徐斌水新边”等数条备边工事。本文拟就长城资源调查中新发现与确认的明代对固原镇城附近战国秦长城的修缮利用、“徐斌水新边”长城以及“河东壕堑”三则新发现及相关情况略作介绍论述。

关键词:宁夏 明长城 新发现

中图分类号:K928.77

文献标识:A

文章编号:1676-9677(2012)03-0014-04

一、固原市郊战国秦长城明代修缮利用情况的发现与确认

在今固原市郊,即明代三边总制驻地固原镇城北,东西向横亘有一道土筑长城,即为途经宁夏彭阳、原州区、西吉县的战国秦长城①。关于这道长城,哪道元《水经注》中有过记载。如今由于年代久远,整体保存状况并不乐观,不过唯独绕经固原城郊的一段,墙体高大,壕堑宽阔,敌台规整,城障密集,观者无不啧啧称叹。这段墙体的构筑特征、保存状况等与其他地段墙体间的差异及其所处位置特殊,引起了一些研究者对其时代与成因的注意与猜测,但由于缺乏确切史料以及直接的田野证据,相关观点亦仅限于推测,并未引起学界太多的注意,其具体的修缮利用情况也不清楚②。

这段长城历史上有明确记载的维修利用是在宋夏时期。北宋真宗咸平年间,为防御西夏进攻,镇戎军节度使曹玮曾自陇山而东,缘古长城开浚壕堑一道,时称“长城壕”③。明代固原为三边总制驻地,也是残元蒙古势力扰掠的主要区域。秦舷等数任三边总制除了对固原城不断修葺完善外,对其周边的防御亦做了精心地布置,环绕固原城的这道古长城防线因其位置与构筑特殊,当时不可能被忽略。事实上,明代流传至今的有关固原的两种地方志对其均有记载,本次调查中发现的相关修缮情况充分印证了这一点。

经调查明代对战国秦长城的利用维修主要有以下几个方面: 一是堆高、堆筑长城墙体及敌台;二是墙体外侧疏浚、挖设壕堑;三是依托战国秦长城,利用有利地形铲削增置山险墙。经数据统计,固原镇城附近调查发现明代修缮、利用战国秦长城墙体共计16735.8米,其中直接维修利用战国秦长城墙体10179.1米;依托战国秦长城墙体,利用有利地形,在其外侧增置山险墙6556.7米。另外在固原镇城附近还调查得到相关关堡3座、烽火台9座。

明代修缮利用战国秦长城部分发现可分为两段。

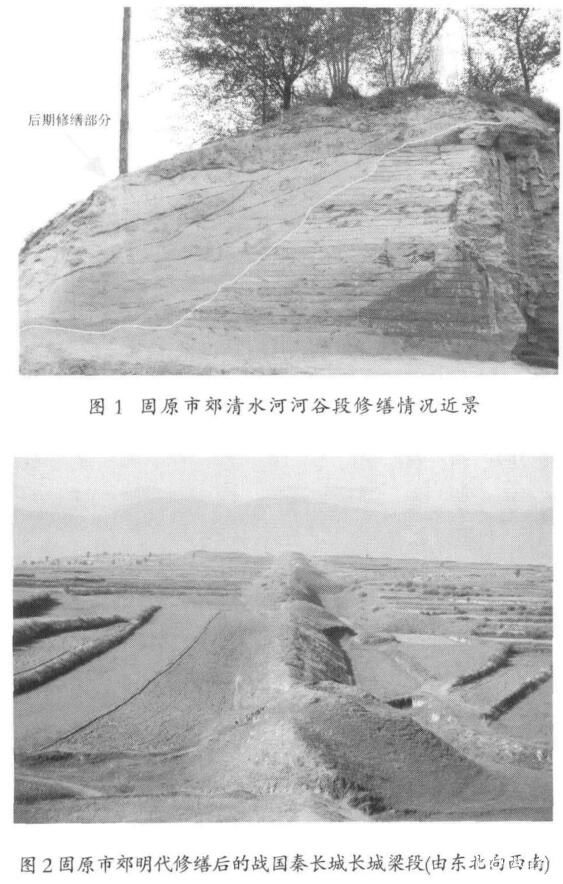

第一段处于清水河河川地带,长1262.5米。墙体南侧距临挑营1550米。东南距固原城十里。该段长城由于近代平田及邻近居民区,保存状况相对较差,墙体堆筑加高等修缮痕迹仅在东端郑磨村附近较为明显。现存墙体堆筑加高部分内侧剥落严重,基本裸露出早期夯层,外侧仍呈斜坡状,土质松散,表面杂草丛生,外侧敌台仅保留3座,因坍塌取土也不甚规整。墙外残留有因人为平田及自然淤积已经变浅的壕沟遗迹。残留墙体东端断面距清水河不足百米,隔河与东岸墙体相接。据当地老乡介绍,河道上原设有水关,与两岸墙体相接,现水关已经难觅痕迹。河岸西侧墙体经发掘,其断面结构显示,该段墙体内外两侧均进行过堆土附筑,早期夯土墙体被包筑于内。后期维修主要采用堆筑法,断面无夯层,但堆筑墙体的表面经过简单的镇压,堆筑部分坡度较大,剖面发掘中,在后期堆筑墙体中发现了小片的青花瓷片,为修缮时代的确认提供了重要信息(图1)。

第二段处于“长城梁”上,长7388米。此段墙体由于地处山梁,明代充分利用了有利地形,重点疏浚墙体外侧壕堑及加固敌台,整体保存较好。现存墙体两侧堆筑坡面内缓外陡,顶部微拱,断面呈梯形。墙体外侧分布有33座敌台,底部堆筑呈方座形,上部为半圆形,顶部略高出墙体。壕沟紧靠墙体外侧挖设,沟底平坦,外侧沟壁铲削较直,内侧沟壁与顶部墙体整体铲削连为一体,整体形成陡直的斜坡面,维修痕迹较为明显。山梁顶什里村三组段保存较好处墙体基宽14—17米,顶宽1—2米,内高2.5—4米,外侧斜高18-22米。壕沟底宽7—12米,深2.5—4.2米。修缮后敌台方形基座见方25 35米,外侧突出墙体5—10米,基座高10—15米,其上半圆形敌台半径约7—10米,高5—10米,顶部突出墙体1—2米。豁口断面处战国秦长城原始墙体基宽5—8米,顶宽1—3米,高4—6米,夯层厚0.07—0.13米(图2)。

长城村一海子峡口段依托战国秦长城,在其外侧源畔断面发现一道人工铲削山险墙,长6556.7米。从徐家坡村后的南源源畔开始,明代时期弃用战国秦长城及壕堑。在其外侧直接沿源畔铲削增置山险墙一道,一直延伸至西南白马山西海子峡口。西端海子峡口河床亦曾经人为改道,沿山险墙坡底流淌,将西海子水引人固原城内,改道后的河流兼具护城河作用。现因峡口修建水库,人城水源改道,谷底河床干涸。

该道山险墙根据走向及保存状况,大致可分为两段。第一段从徐家坡村后战国秦长城折拐处断崖起,止点处于战国秦长城拐向海子峡口河川与山险墙交汇处,长4164.9米,保存状况一般,尤其止点处早期长城已被破坏。该段山险墙自苦井村固将公路以东因南源地势自然隆起,11}:畔陡直。源下居住人口稠密,坡面后期因取土、掏挖窑洞、自然滑坡、塌方等因素破坏影响,山险墙人为铲削迹象保存较少。固将公路以西南1l$源面开阔平缓,源畔与谷底地势落差较小,山险墙人为铲削痕迹明显,局部保留有近千米长的铲削斜坡面,坡度在300—400,斜高10 25米。坡面覆盖杂草,无明显的水冲壕及人为破坏痕迹,与长城梁上修缮后的长城墙体外侧坡面相似。西段近吴庄村一带,铲削山险墙被开辟为数级梯田阶地,种植糜、谷等农作物。第二段至吴庄村近山海子峡口河水分水口,长2391.8米,保存状况较差。该段山险墙保存情况与吴庄村一带相似,不过由于临近山体,地势渐高,受海子峡流水及山洪冲蚀影响,其走向不甚规整,坡面冲沟、残损现象普遍。与沟底相对高差5—25米。

二、明代“徐斌水新边”长城的发现与确认

“徐斌水新边”是明代嘉靖年间依托“固原内边”长城沿罗山西麓的徐斌水至中宁县鸣沙镇黄河南岸修筑的一道边墙,又名“梁家泉新边”4。关于这道长城是否修筑,一直存在争议。

修筑“徐斌水新边”长城的动议,最早由当时的宁夏总兵官任杰提出,得到了时任三边总督刘天和的支持嘉靖十六年(1537年))ll月,二人联名陈奏朝廷于此地“创筑新墙”,但遭到了兵科都给事中朱隆熹等人的反对。明廷兵部批示认为刘、任奏议是“避危就安,割己资敌,罪不可辞。”嘉靖皇帝的诏批也认为“移筑边墙……劳民费财,……无事生扰”,指斥任杰“擅兴妄议”,并给他“夺棒半年”的处分5;。由此看来,这道修边计划没有得到中央政府的支持与批准,一些研究者也据此认为这道长城实际未曾修筑。

据后来的《九边考》记载:“红寺堡直北稍东总制刘天和新筑横墙二道以围梁家泉,直北稍西旧有深险大沟一道,受巡东罗山之水流于黄河,长125里,总制刘天和堑崖筑堤108.5里,筑墙堡16.8里,自大边自此重险有四道矣6。另据万历四十四年所修《固原州志》载:“嘉靖十六年,总制刘天和,修干沟干涧60余里,挑筑壕堤各一道。复自徐斌水迄鸣沙州黄河岸修125里”⑦。清代的《道光中卫县志》亦作为“古迹”对此予以记载。从这些史志记载的情况来分析,看来此道长城虽然奏报未准,但由于军事防御需要,最终还是修了,并且采用了堑崖与筑墙结合的方式,“徐斌水新边”长城似乎确实存在。

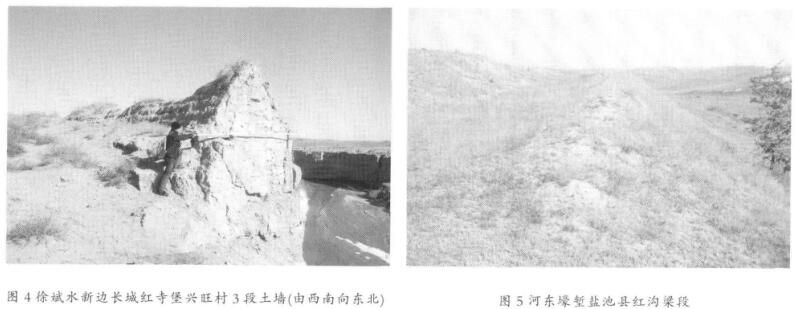

由于红寺堡一带属干宁夏中部干旱带,以前人烟稀少,交通不便,使得实地调查困难较大,学界鲜有实地考证。近年由于引黄灌溉工程实施以及大量移民的迁人,新设立了红寺堡区,当地文物工作者在进行第三次全国文物普查中报告在其境内发现古长城一道,随后长城资源调查队对此进行了调查确认。根据其位置走向及构筑特点,调查队认定新发现的这道徐斌水至鸣沙的长城遗迹,即为史书记载中的“徐斌水新边”。

徐斌水与鸣沙地名均沿用至今,其中徐斌水地处小罗山西麓,从徐斌水至新红寺堡及其西北太中铁路红柳沟大桥至鸣沙黄河岸问调查未见墙体,沿线分布有烽隧、小堡,该段烽越线部分长53千米。调查发现有人工修筑痕迹的墙体主要处于红寺堡西北侧的红柳沟东南侧崖畔,共计7段,首尾计长15036.2米。由于红柳沟蜿蜒曲折,河岸崩塌损毁,除去其间损毁消失部分,实际残留墙体为3133.6米。所见墙体均为夯筑土墙,风沙掩埋严重,墙体多呈风沙土垅,非经仔细辨认,已不能准确判断。其中兴旺村附近残留墙体近1.5公里,由于距红柳沟岸相对较远,墙体较为连续,两侧为黄沙掩盖,形成一道宽大的土垅。墙体为颗粒状红土夯筑,局部红黄土分层夯筑,夯土颗粒较粗,夯筑不甚密实,夯层底部夹有较薄的砂石层,为较典型的明代夯筑特征。墙体底部加两侧沙土掩埋处宽达17米,顶宽2米,无沙土处墙休底宽为6米,高2.4—4米,夯层厚0.2米左右。另外墙体沿线及附近区域内还调查相关烽火台16座、关堡4座(图3)。

三、河东壕堑的新发现与时代确认

宁夏河东地区笼统指黄河以东包括今银川市兴庆区部分辖区、灵武市以及吴忠市盐池县的中北部,明代以来被视为河套地区一部分。该地区现存三道长城遗迹。其中内外两道痕迹明显的墙体,当地百姓分别称为“头道边”与“二道边”,时代已认定为明代,学界基本无异议。2007年作为明长城资源已调查登记。但其中紧临“头道边”,构筑特征有异、保存状况较差的一道墙体痕迹,对其时代与定性一直以来存在模糊与争议。

此道长城从宁夏盐池与陕西定边交界处人境,在定边境内有数公里,主要遗迹在宁夏境内.红沟梁以东处于“头道边”明长城北侧数十米,与之并行向西北方向延仲。以前该线长城掌握长度约25公里,主要指盐池县城以东至红沟梁这一段。本次调查中发现该道长城一直向西延续到灵武市清水营附近。该线长城在红沟梁与“头道边”交汇,红沟梁以西新发现墙体又位于头道边南侧。共计调查墙体27段,长90.482公里,墙体外侧发现敌台11座。其问除去消失段落,全线现存墙体痕迹47.324公里。墙体消失原因主要为流沙掩埋、河流改道冲刷、后期改筑利用以及人为损毁。

该道墙体以花马池城(今盐池县城)西至红沟梁问保存状况最好。红沟梁现存部分地表墙体呈窄土垅状,顶宽1—2米,基宽3—5米,高0.5—2.5米,内侧铲削斜坡高3.5米。北侧壕沟底部宽平,沟壁外直内陡。壕沟底宽6.7米,深4.3米(图4)。

本次调查中,调查队在三处地点利用自然坍塌豁口对墙体进行了解剖,剖而显示该道墙体的修筑主要采用墙体外侧挖壕,内侧堆筑断而呈梯形墙体。堆筑墙体坡面外陡内缓,两侧有壕。墙体坍塌土层内虽有零星夯土块,但未见明显清晰的夯层。与头道边夯筑墙体区别明显,较为接近一种壕堑形制。

对于这道长城的修筑时代与性质,学界均存在争议,主要有隋代与明代、墙体与壕堑两种不同意见。1997年文物部门曾在刘八庄附近做过试掘,简报主要对内侧堆筑墙体构筑情况作了详细介绍,其构筑特征与本次发掘情况基本一致。鉴于其与头道边、二道边明长城墙体构筑特征与保存状况之间的明显差异,发掘者大胆推测“这段长城很有可能是被后来明长城利用(叠压)的隋长城中仅没有被叠压的部分”⑧。但亦有人对此结论提出过质疑。

要搞清这个问题,首先有必要对明代宁夏河东地区长城修筑的历史进行一番梳理⑨。明代宁夏河东地区长城始筑于成化十年,“自黄沙嘴起至花马池止,长387里”,由“都御使余子俊奏筑,巡抚都御使徐廷章、总兵官范瑾力举而成者”。这道边墙时称“河东墙”,即现在的“二道边”长城。正德二年(1507年),三边总制杨一清计划增筑“河东墙”,工程起自横城,自西而东,仅修完包括横城堡在内以东四十里,即因计划不周,工程紧迫,发生民夫哗变,加之刘瑾弄权作梗,工程半途而废。嘉靖九至十年(1530一1531年),王琼总制任内,吸取杨一清筑边失败的教训,考虑到省工与防御的需要,他沿河东墙内收10里,主要采用挑沟挖堑的方法,进行改线新筑,其修边原则是土脉好处挑挖成沟壑,沙土容易坍塌处则筑墙。自“定边营南山口起,西北至横城旧墙止,共长228里,内筑墙18里,开堑210里”,时称“深沟高垒”。由于兴武营一带王琼所筑墙体“土沙相半,不堪保障”。此后唐龙、刘天和总制任内对这道边墙均进行过修缮维护。嘉靖十六年,由总制尚书刘天和沿边内外挑壕堑各一道,长53.2里。

王琼所设壕堑至嘉靖二十六年前后仍在沿用的主要为花马池附近其重点修筑防御的一段,计长54里,沿线设有墩

铺50座,时称“东关门墙”气而其余地段经后任督抚陆续改筑利用即形成了现在的“头道边”,史志中一般称“横城大边”或直接称“大边”,而先筑的“河东墙”与“深沟高垒”或被弃用或被改建利用。现存头道边即明“大边”长城是王琼之后,由多任督抚接力续修才逐渐完善,这些史实在《嘉靖宁夏新志》、《皇明九边考》、明嘉靖《陕西通志》、《全陕边政考》、《万历固原州志》等史志中均有记载,虽材料零散,前后因缘亦较为混乱,但基本确认了大边系多人接修的事实,史称为“续修壕墙”。

虽然最初对河东长城是按不同时代分两次开展调查,但随着调查中墙体遗迹的新发现与其后资料搜集与研究的深人,对包括新发现部分在内的整个河东长城的修筑历史与时代认定逐渐明晰并形成基本共识,即宁夏河东地区现存长城本体及相关遗迹均为明代所筑,新发现部分属明代所挖设壕堑而非隋长城;现存头道边应为王琼之后续修壕墙逐渐成形的明代主防线,确切名称应为“大边”,而非“深沟高垒”。由于以上发现与认识涉及到河东长城修筑时代与性质等重要问题,提请自治区文物局同意,由自治区考古所组织相关调查人员及专家学者召开了专题讨论会,调查人员提出的上述观点基本得到了与会专家的肯定与赞同。

四、三则新发现的重要性与意义

其一,固原镇作为明代陕西三边四镇防御体系的中枢指挥所,以往对其防御设施的相关研究主要集中在镇城本身以及以北的“内边”沿线,对明代时期绕经固原城郊的早期长城的修缮利用情况由于缺乏直接的文献记载与确切的田野调查证据不甚清楚。本次通过细致科学的田野调查与考古发掘、出土实物,基本确定了明代时期对该段长城修缮利用的事实,搞清了明代时期修缮利用的形式、规模、与具体方法。

其二,红寺堡长城遗迹的发现与确认,证实史志中所载“徐斌水新边”是确实存在的,基本可以平息自明代以来围绕该问题的相关争议。任杰作为镇守宁夏总兵官,地方志赞誉其“谋勇兼备,实今之名将’10,他提出该修边计划自有其道理,并且得到了总督刘天和的支持,时人许伦亦以此议遭阻为误。那么任杰等人为什么要甘冒朝廷反对的危险修建这道长城呢?稍晚时期的顾祖禹在其《读史方舆纪要》中对此有过记载。嘉靖十五年(1536年),三边总制刘天和在分析固原镇边各形势时说:“固原为套部深人之中,前尚书秦坊筑边墙延裹千里,然彼大举人寇,尚不能支。及杨一清筑白马城堡,而后东路之寇不至。王琼筑下马关,而后中路之患得免,唯西路自徐斌水至黄河岸六百里地势辽远,终难保障,今红寺堡东南起徐斌水至鸣沙州河岸220里,总兵任杰议于此地修筑新边一道,迁红寺堡于边内,撤旧墩军士,使守新边。舍600里平漫之地,守220里易据之险,又占水泉数寸逊,断彼马饮牧之区,而召军佃种,可省馈晌,计无便于此’凭本次调查中虽然发现有人工夯筑痕迹的墙体仅3000余米,但这些墙体断续分布在红寺堡红柳沟沿岸长达10余公里的区域内,大部分地段仅有烽健,没有发现墙体。这些现象表明当时这道长城虽然修了,但终因没有得到中央政府的肯定与支持,因此修筑较为草率,墙体的修筑规模及质量亦远不能与大边等长城相比。可能仅在部分地段人工修筑了墙体,主要还是依靠红柳沟的自然山险形胜结合一些烽火台进行警戒防御,所谓的百二十里长度里程,也仅是包括烽链、山险在内的两地间的防线距离,并非实际的筑墙长度。

其三,明代中期杨一清、王琼在宁夏的筑边活动在当时影响都很大,杨主张帮筑旧墙而王琼则改线挖堑,关于杨、王间墙、堑优劣之争,明人就有论及,且多认为墙优于堑。王琼弃墙挖堑、依托壕堑摆边防守的主张在当时就遭到了一些人的反对⑩,其后任改筑壕墙的事实也证明在地形平漫、风沙肆虐的河东地区弃墙挖堑并非是一种成功的防御策略,随着续修壕墙过程中的对该道壕堑的改建、利用及大边防线的逐渐完备,王琼等人挖堑的事实如同其所挖壕堑一样逐渐被历史的风沙所掩埋。由于当时及后来的一些记述囿于信息资料不全、著述年代时间所限以及该地修边活动中不断的改弦更易与反复曲折,相关记载较为零散。本次调查中结合新发现壕堑与考古发掘,并通过对相关史料的爬梳与比对,基本搞清了该地区明代筑边的历史,确定了相关长城遗迹的时代与属性。

这三则新发现属本次长城资源调查中宁夏调查工作的重要收获,为研究宁夏地区以及中国明长城修筑历史提供了新的资料,深化了对相关长城遗迹内涵的认识,也为以后开展相关长城的维修、保护提供了基础信息与一手资料。

注释:

①韩兆民、许成.宁夏境内战国秦汉长城遗迹【M].中国长城调查报告集.文物出版社,1981年,4551页。

②许成.明代对固原附近战国秦长城的利用[C].宁夏考古史地研究论集.宁夏人民出版社,1989年,1216页。

③(元)脱脱等撰《宋史》卷二八九<葛霸附葛怀敏传>,中华书局点校本,1977年,97019702页。

④(清)《雍正甘肃通志》卷十<关梁>“固原州”,四库全书影印本,叶45a

⑤《明世宗肃皇帝实录》卷二O三,“嘉靖十六年八月庚申”,(台北)中央研究院历史语言研究所校印,1961年,42514253页。

⑥(明)魏焕《皇明九边考》卷八<宁夏镇>“保障考”,王友立主编,中华文史丛书巧册(台北)华文书局,1969年,324325页。

⑦(明)刘敏宽《万历固原州志》上卷,牛达生、牛春生校勘《嘉靖万历固原州志》,宁夏人民出版社,1985年,114页。

⑧宁夏文物考古研究所等.宁夏盐池县古长城调查与试掘田.考古与文物.2000年,第3期。

⑨王仁芳.明代修筑河东长城的新认识田.宁夏社会科学.2011年,第5期。

⑩(明)张雨《边政考》卷三,王友立主编,中华文史丛书14册(台北)华文书局,1969年,128页。

11(明)胡汝砺《嘉靖宁夏新志》卷二<宁夏总镇续>,陈明袱校勘,宁夏人民出版社,1982年,108页。

12顾祖禹《读史方舆纪要》卷五十八<陕西七),贺君次、施和金点校,中华书局,2005年,2803-2804页。

13《嘉靖宁夏新志》卷二<宁夏总镇>,85页。

本文出自《中国文物科学研究》 2012年03期,14—17页。